静乡心语

2024-12-31陈红华

走" 读

一个人走过村庄,脚下的每一步,每一处停留的目光,都凝结着我的记忆与遐想。村庄如此静谧,所有的美好都恣意铺洒在这片土地上。

除夕午后,天有些放晴,接连几天的湿雨阴霾,渐渐散去。母亲和媳妇在准备年夜饭,父亲干些杂活。我贴了春联,看看也帮不上什么忙,就独自下岭,往村庄和田野深处走去——这是我第一次如此慷慨地贴近村庄。

岭下是村委大楼、村史馆、法治广场,以及党建、非遗文化和乡贤教育于一体的乡风民俗苑。一路见民俗民风墙,以及村民门前的对联、红灯笼和停着的小车。年味渐浓,不大的村庄,迎来了难得的人气。

“后岩”,一个厚实刚气的村名。这个500多人的小村庄,背靠敦实厚重的凤凰群山,一湾后溪清流环绕村庄,面对着北上抗日先遣队分水之战的金紫山。一环溪坝,一陌村道,一架石桥,如同一张拉满的弓。我熟悉这里,又似乎有些陌生。我试图用脚步丈量,想更清晰地感知这里的一切,触摸村庄的脊背、身躯和灵魂。

后溪河坝,从百岁坊王家坞口,一直通往三槐村,似一轮圆月弯刀,把后岩村三面环水的轮廓,勾勒得分外清晰。我一直想从村头到村尾走一遍,将自己整个的身心,在某个瞬间,和草木、泥土、庄稼及村庄定格。除夕之日,终于成行。

桥头是入村门户,金紫山下的这座桥,恰似将村庄两段勾连延展,下一段,蜿蜒至三槐,与天目溪相接。这里铺满了儿时的记忆。正月里拜年,沿着山溪边小道,经云头、西华、贺州、上岙、乐平,去往外婆家。有一次放假,我挑着两把小竹椅,外婆拎着几只竹篮子,一路沿村叫卖。

“竹椅哪个做的?”

“我父亲。”

做篾匠的父亲小有名声,围过来的路人也不说破,称我乖巧、调皮。那段憨厚可爱又能吃苦的记忆,与外婆走村串巷,相依相伴的生动影像,让人唏嘘感喟。

河坝底下,我家的那二亩四分田,到底是哪一块,只有大致的印象罢了。小村庄,背靠山,但多贫瘠。所有生计都在凤凰山与后溪之间的一大片开阔水田里。

双抢季,各家忙各家的,无暇帮工。一家四口,顶着热辣的太阳,踩着火烫的泥水,比着速度:割稻,一路向前;插秧,一路后退。热血沸腾的年代,村庄里最热辣的一幕,终将在这里封存。后来,父亲开垦的那块沙地,也在这河坝下。回想辣椒当季的四月,戴着凉帽的母亲,筐了一车的青辣椒、红辣椒。我和媳妇在眼花缭乱的辣椒地里,手不择路,分享着果蔬鲜嫩的喜悦。

我不再多想,我选择往上段走,这里有我小时候放鸭躲雨的大树,跳水摸石洗澡的溪岸,还有炸鱼网鱼的大河滩。岁月有些久远,但拾撷一二,自有一份欢喜之心。

斑驳的石栏杆,一地的荒草绿苔,纷落的枝干碎叶,片刻间凝固成冬日清冷孤寂的画面,隐约地折射出村庄寂寥的面目。但我并不伤感,眼前的一切,皆是现实中的真实,是这片土地真实的模样,对于一个本土本村的中年人而言,既陌生,又有一种说不出的亲切。幽静中,我一个人消融在无边的山野里。

那几棵大树,枝叶杂乱地缠绕在一起,几乎倒垂于水面,纷扰中自有沉浸。让人惊喜的是,有一群鸭子,正从树隙间,迅速向对岸游去,一晃,视线就被阻隔了。我竟然有些恍惚,五岁开始放鸭的经历,机耕路、钢筋桥,缓缓流动的清澈河流,河里晃悠着身子异常活跃的鸭群,瞬间如电影蒙太奇般浮现。

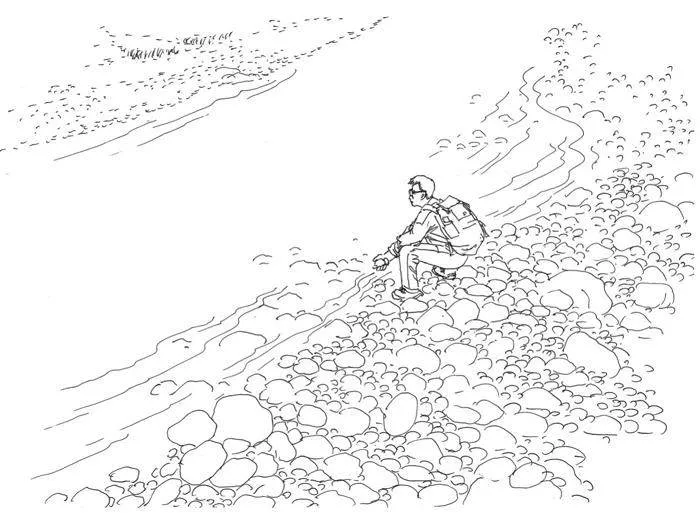

我坐在堤坝边的石头上,茫然若失。伫立在岸边的那些树,枝干正张牙舞爪地伸向天空,远没有少年时爬上去玩耍的那般喜爱。小片竹林和几垄剪过的桑树,和挂着几串红灯笼的菜地,成了堤坝外独有寂寞的风景。

一路向西,北望山岗。

连绵的山头,曾是我爬过的高地。儿时,特别到下半年,我们都要跟着父母上山砍柴。天未亮,就手拿柴刀、肩扛扁担,翻过家北面的凤凰峰,进入山背深处,要到中午甚至下午才挑着柴火回家。一担担的柴火,从山顶山腰间挑下来,压实了少年略显瘦弱的肩膀。山上挑回家的柴,父亲分门别类,将粗大的劈好整齐码于檐下,自然风干。细小的捆成小捆,也整齐置于大柴边上。

那些弯曲不平的山道,湿了又干了的汗渍和毫不犹豫坚实的脚步,印证了村庄生生不息的人间烟火。

田野里有一排栗子林。七八棵栗子树,齐整地立在田埂的两边,颇有章法和气势。散落的黄叶和田里的青菜,勾勒出青黄相间的田园山水画,这画里有青色的底色和合理的留白。村庄的乡野气息扑面而来,不得不说,看到这样的景色,我的内心是欢喜的。

未到柏油路的尽头,突然听到了阵阵巨大声响。我料定是上村口河水的轰鸣声。溪河胜景近在咫尺,万千美妙触手可及。

果然。眼前是一帧堪称完美的冬日溪流图,背景是层峦叠嶂的群山,山野清朗。遍地清流,氤氲出悠远、空灵的意境。两层阔大的堤坝,形成白花花的水势,在溪流和山道边肆意横贯、倾泻。山道边的水流回返,溅起清澈的水花。与堤坝间排山倒海般的水流,迅速集结,奔涌而出。冲刷之下,水汽升腾,瞬间白雾弥漫。

留意于物往往成趣。我耐着性子,坐在一块石头上,静静地聆听着这自然间最纯粹最美妙的声音,我感到了无与伦比的畅快——上善若水,“临清流以洗心”,老家的这一方水土,彻底洗涤了我的浊心。

我蹲下身子,抚摸那些略显黝黑的鹅卵石,它们在水里愈发得润泽生动,可以看到坚硬之外的灵性。自然之物总是贮藏着一些野趣,伴随自然之力而落于荒野僻郊。我下到最低处,用手掬一口水,喉间瞬间沁凉沁凉的。我忍不住拍起视频,“我在老家后岩……”我竟然情不自禁地解说着,有些语无伦次,但却很真实,情感抒发毫不掩饰。独处的这一刻,在村庄的河流里,我享受着自然带来的清澈和奇妙。

往村庄人家走,抬眼可见晒着的腌肉、鱼干和萝卜条等年货。远远看见一个熟人,是小学许老师的女儿,她坐在门边剥笋。我过去打招呼,刚好许老师从村舍边过来,他递烟给我,我说:“不抽。”他说:“你不是抽的。”我说:“喝酒高兴了搞一支,空的时候喝杯酒。”“他笑笑说:“好啊。”他喜欢喝酒,而且充满着豪气。

山居邻里安宁互助,鸡犬相闻习惯往来,日子就悄悄地过去。我告辞,往村里走。一排排民居点,依稀记得这是发小敏芳家,这是胡培松院士家,那家是供电所李家兄弟,小广场边是临安“云相见”民宿郑李方家……季节里,天有些凉了,“捣蛋精灵农乐园”里的栗子树,正一片一片,寂寞地落着叶子。

“回家。”一个声音徐徐响起,在苍穹之下,大野之上,清流之畔。我往家里走,内心平静而充实。

夜" 读

天色还不算太晚。车灯忽闪,正缓慢拐过街角;江面上,雾气灰蒙,水滩浅搁;驶往乡村的路,略窄又弯转——冬日的萧瑟在山林与溪河间弥漫,让人愈发觉得寂寞与孤单。

在像回老家这类的问题上,我从来都有自己的主意,因为即使像这么简单的事情,也是需要执着的,须放得下一些东西。阿庆嫂在这个问题上从来不会争论,最多先打个电话,顺便问一句吃不吃饭。

因为下午四点左右,两个人都觉得饿,女人就下厨,烧了锅青菜年糕汤。眼下饱着,就不觉得时间的早晚,而母亲的电话终究过来了,“饭烧好了,要来的吗?”催促的声音里,夹杂着几分平和,然后又立马说,“等你们吃饭了。”或许,在每一个母亲的心里,子女的到来,比什么都重要。

“哪里吃得下去?”女人把着方向盘,朝我笑了一笑,又补了一句,“吃,其实无所谓的。”她也不小了,懂得一些人之常情。

过了桥,天色愈发黑了,大半个天空像是黑夜,村庄黑漆漆一片。上了岭,家门口也是,菜园地里也没有一丝光亮。估摸着,鸡已归笼,父母亲坐在饭桌旁,正等着我们了。内心最迫切的,往往是等待。

“门口灯都不开……”我伸手去按,“有人来,太黑了。”这话也没传到老人的耳朵里,他们一定已经习惯了,这些乡村里习以为常的东西,墨守也好,成规也罢,不会太在乎。

一只火锅——腌肉冬笋炖着,桌子底下生着炭火;三盘菜——农家菜埠头、肉骨头炖芋艿、辣椒肉丁炒豆角干,家常而已;四只杯子——父亲照例满上,母亲自倒一半,我喝点啤酒,阿庆嫂开车,倒杯白开水。

无数个这样的夜晚,在村庄深处,我们和父母,提酒,碰杯,说话。

“两个孙女好的,懂事体贴的,都打电话来,说不要太辛苦,种点菜自己吃吃就好了,好大年纪了……”母亲说着,看上去很欣慰,接着又说:“是啊,少种点,是要歇歇力了。”

“明年不种太多,但芋艿要种点,今年价格实在好。”父亲有自己的坚持,不过他又说,“年纪大,不相干了,但是人情世故多,做还是要做的;真正做不动,会问你们拿的。”

我们互相碰杯——我的父亲母亲,杯里是酒,眼里都是看得见的幸福。

“少种点,空了就做点篾活,就好了,这个年纪,人家都吃完饭,走走路了。”

关于年龄与干活的话题,我们曾不止一次谈及,而什么时候懂得饶过自己,对于劳累了一辈子的人来说,又是如此得不易,像极了两根难啃的骨头,而我的父母尤是。

“再加一点,”父亲咂了口酒,“你们来,高兴!”这个时候,父亲的心里,多少放下了一些东西——他说的是实话,我们懂。

“锅巴软了,你们来得太迟了。”母亲突然想起。惦记这一口松脆,吃不上,也只能怪我们自己。“我去添把火,放点猪油……”母亲放下筷子。

吃完锅巴,我笑着对老头子说,“这些新椅子新篮子,我帮你宣传一下。”过去拍照,以便带货上传朋友圈。父亲起早上小镇卖菜,顺便也搭些篾器,他的篾器,做工、品相都不错,在附近村镇,都小有名气。

父亲顾自喝着酒,吃着菜。他把喝酒当休息,这是老人一天里最惬意的时光。

“哦,路灯开了,我总要忘记的。”母亲拿着一包土鸡蛋,送我们到门口,每一次,她都会看着车下了岭才回屋,继续陪父亲喝一点,再收拾收拾,然后洗漱睡下,她习惯了。

我也习惯了老家的景致:家门口的菜园地,季节里的时蔬,勾连着乡村与城镇里的日常与情感,或许远不止这些。而此刻我脚下的这片土地,还有着最初的山川、田野和溪流。夜晚,这里很静,走过几家,隐约有灯火暖着;晨起,几缕炊烟,从山坳竹林间袅袅而起,后溪的河面,也升腾起薄薄的雾气。

陆续有人上工了,三轮车突突在机耕路上。田地里除草,季节性播种,施肥灌溉,那些上了年纪的人,各有各的归处,好似散落在坡地上的栗子树,始终与土地相守。

而白天的热闹远不止这些,一批批慕名而来的参观者,惊叹于这里。“乡村,让城市更向往”的自信,在从这里走出去的中国工程院院士、中国水稻研究所所长胡培松的助力下,后岩人的“稻香共富梦”充满着希望的魅力。小村庄,已然蜕化成蝶。

有人来,乡村是活着的;有那么多人来,意味着乡村活得好好的。而我有幸,见证着这里的一切,鲜活的乡土中国,无论是白天的热闹,还是黑夜中的守护。

车过桥,远去的乡村渐趋沉默,正如夜,深沉如初。

舍" 离

车子驶出石桥,就出村了,那是整个村庄和田野都寂静得出奇的初冬午后。

后备箱里,装满了母亲为我们准备的土货,一些时鲜蔬菜,嫩黄的生菜、嫩绿的香菜、青辣椒红辣椒、扁长的梅豆、毛须须的芋艿、白皮的大冬瓜,还有两只腰身修长的老南瓜和一大袋土鸡蛋,这些村庄和土地给予的激动人心的东西,使我的每一次造访,变得如此轻松愉悦。

我和阿庆嫂是中午饭点到家的,我从侧门进去,见父亲一个人坐在小灶间喝酒,这里空间紧致,稍暖和些。阿庆嫂从正门进去,母亲正好在客厅嗑南瓜子,看《大侠霍元甲》。这情景,似曾相似,又觉意外。通常是,父亲给母亲倒半杯酒,他自己满上,说说话,家长里短,田间地头之类,在我们面前,还免不了争几句。母亲给父亲盛小半碗饭,再慢慢收拾一下,一餐就过去了,人也歇了。一天两餐,据两位老人自己讲,750毫升的雪碧瓶,两人对着喝,两天就光了,不紧吃。检查个身体,一个箭头也没有。

父亲回老家生计,一晃也十几年了,种地种菜,起早去菜场蹲卖,用他老人家的话说,叫“地里摸几个”。另外他还做点篾匠活——他的老本行,竹凳、米筛、竹篓之类,挣点辛苦铜板,倒也自在。他也不服老,靠辛苦挣的几两碎银,我再凑点装修费,把新房子搭起来,算是老有所居,在村里也光鲜。算起来,这是父亲起的第五回屋了,白手起家,做做篾匠,吃百家饭,这些年不容易。眼下,他蹲守老家,身心愈发安定。体检单上没有一个箭头,我们也放心。除了心里计算着我们回家的日子,酒一高兴,偶尔也会和两个孙女视频一下。

眼前是拐弯的公路,沿着一个又一个村庄与河流,一直通向小镇。我看见路边有个身材高大的女人,手里拎着红色尼龙袋之类的东西,大包小包的,左顾右盼,正在等车的模样,多半是村上的人。我也就赶紧叫阿庆嫂停车看看。果然是同村的胖婶,论身板,我打小就认识,记得她走起路来,左一脚,跟着跨出右脚一大步,身子看上去晃动得厉害,但走得特别踏实。印象里,她住在村东边最偏僻的角落,一个山弯弯里,独门独户的,几近邻村了。集体经济时,捧稻谷的她,总会留一点给后面拾稻穗的小孩,多少让我对胖婶产生好感。她的姑娘比我稍大一些,还有个小儿子,好些年没见了……寒暄过后,我们开车带上了她。

“老表进房子,喝酒,打包了一些东西,馒头、扣肉、卤鸭,外甥欢喜吃的。”胖婶好像解释着什么,生怕我见笑,她是个直性子的人,“你阿爸阿妈会做,人又好,我来村里,你妈总拿点东西给我的,我又没有什么给你们……”

我说你现在住哪里,她说东溪。我说你家原来住村最东头的,她说是的,房子破了,想回来造,别人劝她,一把年纪了,犯不着,没意思的,想想那个地方太偏了,后山又有坟,一个人住怪怕的。我说小鬼呢,她说都成家了,过年才回来一趟,也不晓得他们想不想回来造,应该不会回来造吧……

“桥头,你们把我放下来好了,一点点路,我走一下就到了,麻烦你们了。”胖婶好似心里过不去一样,“这点东西拎着不重。”她又补了一句。

“送到好了,你住哪里?”

“不用不用,等下我走走好了,这么一点路,又没有什么事。”她执拗地说,多少还是有点麻烦了我们的意思。“你们好的,常常回去的……”她欲言又止。

“小鬼成家了,也有自己的事情。”说着说着就到了桥头,我们不再坚持,就靠边停了下来。胖婶一边说着:“麻烦了麻烦了。”一边又放下回礼的那袋米,挥手与我们告别。我突然觉得,我说的每一句话,都会被这位毫不掩饰的人所理解,没有一种坦言会让她吃惊,或不愉快。

我摇上车窗,有些唏嘘。举手之劳,让胖婶如此感怀,多半是这多情的土地赐予她醇厚温良的性格。

车子拐进小区时,母亲来电话了,“今天我生日,你爸说请我去百岁坊饭店吃,他开玩笑的。算了,还是家里烧点,生日,算了,家里吃点好,又不是逢九逢十。”母亲顾自己说话,我一时插不上嘴。

“到分水吃吧,等下来接你们。”我抢了一句,“生日,开心点过。”

“算了,还是家里过,不麻烦了。”

“妈,那你烧碗面吃,加两个鸡蛋。” 阿庆嫂把头伸过来说。

“早上吃过了。好了,没事,就这样。”母亲把电话挂了。

我想象着两个活得通透的老人对酌的情景:桌底下,从灶孔锹出的炭火烧得正旺。母亲拿来布鞋,让父亲穿上,把脚搁在木架上暖。父亲给母亲倒酒,“今天生日,多倒一口。”母亲说,“好好好,多一点点,可以,你自己倒满来。”母亲又把煎黄的石板鱼摆到父亲面前,“凑热,你喜欢吃的,多吃点。”父亲便说:“别客气,来,我敬你一下,你辛苦啦!”

“炒了盘黄豆,吃吃看咸淡,松不松的。”母亲拿手的炒黄豆,打小我们就馋,父亲享受了一辈子,好有福气的。

“松了,咸淡刚刚好。你也吃吃看。”父亲和母亲碰了碰杯。

夜色微凉,灶间温暖。父亲和母亲喝着酒,一定也聊到了我们,还有孩子们……这一夜,沉浸在彼此相伴的感觉中,父亲母亲笃定心甘情愿地被对方迷醉,沉浸在愉悦、天气、菜地和平静的沉默中。