行走宾川

2024-12-31杨春山

与宾川结缘,是因为这里有一群意气相投的文朋诗友。15年前,我和他们从陌生到相遇,相识,相知,他们的热情、真挚、理解、包容令我动容,让我真切领会到了“一见如故”这个词语的真正含义。原来,心与心的距离,可以远在天涯,也可以近在咫尺。虽然永胜与宾川山水相连,但这群文友更加拉近了我与宾川的距离。在寂静的夜里,我喜欢阅读宾川师友们赠送的书籍,从那些或跌宕起伏,或轻盈灵动,或激情洋溢,或沉稳厚重的文字里,体会弥漫在宾川大地上的文脉风流。他们浅浅深深的足迹和行走人间的喜怒哀乐,让我们的情感隔着不远的时空,同频共振。我多次应邀参加宾川的笔会采风、书籍首发式、“葡萄文化节”等活动,也让我在宾川的行走充满了丰富的内容和诗意。

一

行走宾川,我的脚步在不经意间就和位于金沙江流域的金牛镇白羊村遗址相遇。金沙江是一条豪放和温情共存的河流,它一路向东奔流,穿越崇山峻岭时,如惊龙腾跃,掀起汹涌的波涛,发出震撼的巨鸣;来到河谷地带时,似游龙缓行,浇灌着两岸的良田,润泽着千年的时光。被揽在金沙江臂弯里的宾川热土,从此和远古文明汇聚,白羊村遗址,是一颗人类文明的火种,它一经点亮,就惊艳了4500年的时光。如今,白羊村遗址旁已是一顷顷良田环绕,但白羊村遗址里的房屋、墓葬、灰坑等遗迹和出土的大量石器、陶器、骨器、碳化稻谷等遗存,依旧在向人们展示着4000多年前古代人类的文明进程和原始农业的萌芽和发展。白羊村遗址是典型的聚落遗址,它所呈现的先民以农业为主、兼营狩猎、采集与饲养家畜的社会经济,正处于母系氏族社会向父系氏族公社过渡的变革阶段,印证了新石器时代金沙江流域的早期文明。

徜徉在白羊村遗址里,我的目光和思绪,都被远古时光的幽香气息所浸染。那些房址、火塘、窖穴、墓葬,陶、石、骨、角、牙、蚌器和饰品,仿佛都在无声地诉说着历史的过往。那些古老的陶器和石器吸引了我全部的注意力。陶器的表面,经过时间的洗礼,呈现出一种独特的古朴色泽,古老的颜色或深或浅,每一件都是精心调配的色彩。我仔细观察,发现陶器的表面有着细腻的纹理和图案。有的陶器上刻画着简单的几何图形,线条流畅而有力,透露出一种原始的美感;有的则布满了模仿自然纹理的装饰,如波浪、云纹。那些石器,更是让我惊叹于古人的智慧。它们大多是用当地的石材打磨而成,形状各异,有的尖锐锋利,可能是用于狩猎或切割的工具;有的则圆润光滑,可能是用于研磨或日常使用的器具。每一件石器的边缘都经过精心的打磨,锋利的刃口和圆润的把手,都显示出古人对工具实用性和美观性的双重追求。

白羊村先民在这片土地上与自然相依相存,用他们的智慧与勇气,磨制石器,砍伐树木,采集荆条,建造小屋定居,形成了一个小小的村落。在这个部落里,所有人分工协作,狩猎、采集、农耕、饲养、纺织、烧制,用努力拼搏维持生存的同时,还在不断创造着属于他们的美好生活。看着遗址,我仿佛看到了在蓝天白云的映衬下,白羊村先民们栽插水稻、采集果实、猎捕野兽、烧制陶器的一幅幅生活场景。劳动,从古至今都是一脉相承,劳动创造了一切,因而被赞美,被铭记。农耕,承载了“民以食为天”的深刻主题,是人类文明永恒的主题。

白羊村遗址里流淌的4000多年时光,带着远古农业文明的气息,如一股苍劲而清新的风,一路吹来,至今依然在宾川的土地上回荡。早在新石器时代,白羊部落就以勤劳和智慧在金沙江南岸的这片热土上,创造出了悠久的农耕文明;而今,宾川人民依然用他们的勤劳与智慧,让这片土地点石成金,洗亮了宾川清澈的眼眸。

南方丝绸之路和茶马古道,不仅让白羊村农耕文明的种子薪火相传,也打开了宾川通往外界的视角。白羊村遗址里这些被历史和时光洗刷过的遗存,积淀着宾川文化的厚重与悠远,让四面八方的脚步与目光,向着宾川不竭地涌来。宾川,也正用它的文韵与果香,迎接和拥抱着向它走来的人流。

在白羊村遗址里出现的陶。曾经盛装了先民们朴素的生活,能捕捉到陶所散发出的悠远气息。陶,是泥土经过烈火的洗礼,脱胎换骨之后幻化成的人间大美,也是人类亲近土地的另一种方式,当陶以质朴而优美的形式出现,就进入了中华文明发展的轨道。简洁、生动的陶,取之于泥土,依存于泥土,温暖着平民百姓的日常生活。在我的记忆里,陶总是以坛、罐、壶、碗、炉等形式呈现,不时闪现出一抹微弱的釉光。离开白羊村遗址来到康庄公司,我便又重新认识了陶。宽敞的大院里,在地面上堆积着的各式灰瓦、砖雕,构筑和装饰了无以数计的屋顶、庭院、照壁、护栏,这些美轮美奂的陶制建筑装饰材料,诠释了古朴、简洁、典雅的含义。而坐在康庄公司被绿树红花包围的庭院里,在茶几上用陶制茶具泡上一壶清香四溢的古树茶,慢慢啜饮,体验甜润的茶水在口中缓缓升腾,渐渐散开,那种感觉,能够让人和周边的环境融为一体。

喜欢陶,就是喜欢自己赖以生存的这片土地。当康庄公司的各式地砖、墙砖、青瓦、勾头、雀替及寓意吉祥的兽头、蝙蝠,在房屋和庭院里寻找到适合自己的位置时,会联想到“匠心独运”“水墨烟云”“典雅别致”这些词语。我一直认为,用陶制材料建造的房屋和庭院是有温度的,和钢筋混凝土楼房相比,它更具有人间的烟火气息,可以让人记住乡愁。哪怕脚步正在向着千山万水进发,内心里响彻的,依然是最为纯粹圣洁的乡音。

在古韵弥漫、花香四溢的康庄公司院落里,和康建洪总经理及宾川的文朋诗友把茶言欢。喜欢传统文化、敬重翰墨书香的他,用他的胸襟,紧紧地拥抱着脚下的这片热土,把古建材料的制作技艺不断发扬光大。对于素昧平生的我,在辞别之际,他赠送了一套陶制茶具。而今,每当我坐在书房里,用质朴的陶壶陶杯,和一盏茶互相唱和时,我就会想起宾川。

二

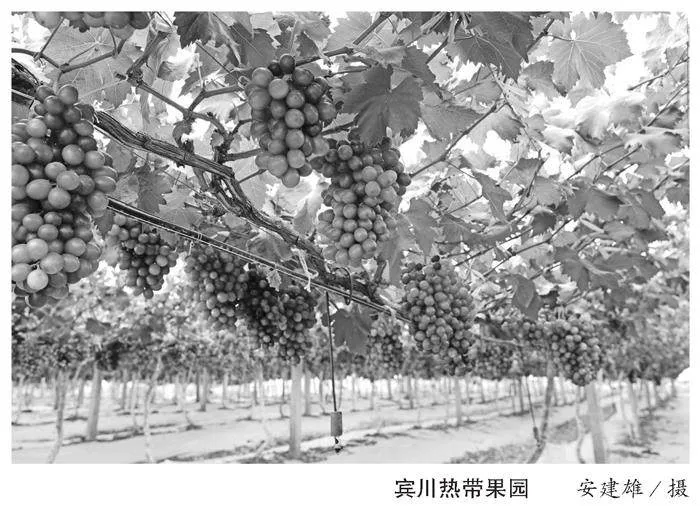

长期在钢筋水泥的围困中,仿佛才思会逐渐枯竭,内心会不断萎谢。在宾川行走,能够让我的脚步更加贴近土地。土地意味着耕耘与劳作,孕育着丰收与希望。亲近土地,亲近那些在田间地头蓬勃生长的作物,与它们深入交流,能够让人们的灵魂变得更加纯净。才走进华侨农场、葡萄庄园、石榴基地,就被馥郁的果香包围。深情地凝视一串串葡萄沐浴阳光的洗礼,静默欣赏着一个个石榴渐次成长的过程,轻轻嗅闻一枚枚柑橘散发清新的芳香,是一件幸福而惬意的事。

在宾川的果园里,映入眼帘的无边绿意,让我的眼眸里盛满了清澈。一颗颗葡萄以弥漫的甜香,一树树柑橘、石榴花用茁壮的姿态,正在凝聚致富的梦想。盛夏时节,灼人的热浪,温情的风雨,细心的守护,让宾川水果成为萦绕在舌尖上的诱惑。得天独厚的自然地理条件,让宾川水果品质优异,为宾川赢得了“中国水果之乡”的美誉。

在宾川的葡萄基地里,阳光流泻了整个下午。我置身于一片翠绿与紫色交织的画卷之中。藤蔓间,葡萄串如宝石般悬挂,一粒粒葡萄以紫色、浅绛、粉绿、深绿、漆黑、玫红、淡黄等颜色为我呈现了一场视觉盛宴。这些通透得像玉石般的葡萄,用难以调和的变幻色彩,记录下它们不断走向成熟的一场时光之旅。晶莹剔透、小巧玲珑、色彩斑斓的葡萄在这个夏天欢聚,能够让人感受到它们的喜悦。

它们在微风中轻轻摇曳,散发出诱人的果香。我沿着小径漫步,脚下是柔软的泥土,耳边是树叶沙沙作响。随手摘一颗葡萄,它在指尖轻轻滚动,能感受到它的饱满与生机。放入口中,那甘甜的汁液瞬间充盈口腔,仿佛是大自然的馈赠,让人沉醉。果农们忙碌的身影在葡萄架间穿梭,他们对这片土地的热爱和对葡萄的呵护,让每一颗果实都饱含了心血与汗水。蜜蜂在花间穿梭,蝴蝶在叶间起舞,整个葡萄园充满了生命的活力。宾川的葡萄园,不仅是果实的丰收地,对于我而言还是身体和心灵暂时放松休憩的港湾。

“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。”在宾川,看到那一树树柑橘鲜翠欲滴,我便不由想起了屈原的《橘颂》。因光照时间足,昼夜温差大,生长周期长,糖分沉积多,这是优质柑橘的典型特征。宾川的柑橘,以个大、汁多、味甜、质优而闻名遐迩。看到那一颗颗金黄、油润、饱满的沃柑、椪柑,让人不由得垂涎欲滴,剥开果皮,取一瓣果肉放入口中,轻轻一咬,甘甜的汁水在舌尖上四溢,便有幸福的感觉滋生。多次途经宾川,看到路边摆放售卖的柑橘,总要购买二三十斤,到家后分享给亲友们,让一份快乐衍化为数份快乐,让幸福的回味变得更加绵长。

在一望无际的葡萄园里,可以尽情品味阳光与清风营造出的丝丝清甜;在生机盎然的石榴园里,可以恣意观望如火如荼的花蕾绽放;在绿意环绕的柑橘园里,可以静静欣赏“后皇嘉树”的绰约风姿;漫步宾川的果园,除了采摘给人们带来的内心满足外,还可以认真思考土地的价值和它给人们带来的无尽希望。水果和宾川结缘,是水土、阳光、环境、气候相得益彰,为宾川人民带来的福音。更是宾川人用辛勤的耕耘,让土地给予他们的盛情回馈。在热浪袭人的盛夏,闻嗅着空气中弥漫的果香,满满的都是宾川的味道。果农们劳作的汗水,是世间最为生动的语言。有了汗水的浇灌,在这片“插根扁担都能发芽”的热土上,我仿佛看到庄园里的葡萄、山坡上的柑橘、基地中的石榴、街道边的芒果,正把一枚枚闪亮的标签,悄然贴上宾川的额头。

三

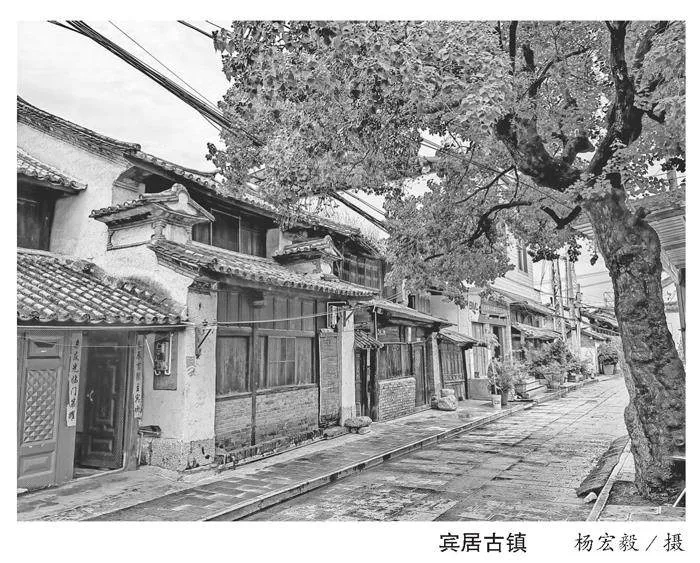

行走宾川,能探寻一脉相承、绵延不绝的文化气韵。一方水土养育一方子民,而文化则是一方水土上最为耀眼的明珠。如果说白羊村遗址是宾川文化的源头,那么,从庄蹻入滇、汉武开滇、越析建诏、归入南诏、隶属大理,宾川文化便始终和华夏文化水乳交融。走进曾为越析诏都城的宾居镇,在古街的龙井亭畔,“砍柴莫砍葡萄藤,嫁人莫嫁赶马的人……”当非遗传承人唱响悠长高亢的《赶马调》,我感觉时光逆流而上了近千年。我仿佛看到了无数的马帮商旅,带着长途跋涉后的满身疲惫,人困马乏走进了宾居,光滑的石板古道上便回响起马蹄声。他们轻车熟路找到了歇宿的马店,卸下沉重的货物,洗去一身疲惫后,在院里生起了熊熊的火塘,他们围坐在火塘边,喝着浓酽的苦茶,大块吃肉,大碗喝酒,酒足饭饱之后,他们或诉说着赶马途中的经历与趣事、奇闻,或唱起《赶马调》,或跳起欢快的锅庄舞,诉说沿途的艰辛荡涤。夜深人静时,他们对着清风明月,思念远方的家人或心上的人儿,把白日里的粗犷与坚韧,转换成黑夜里的温柔与缠绵。

每天,大致相同的场景在宾居不同的地方上演,将宾居变得喧闹和热烈。而今,那些曾在茶马古道上流淌的传说、故事、山歌、爱情、荣光,都已经悄然殒落,只有叶茂枝繁的古榕树和清冽甘甜的龙井水,见证着它曾经的繁华与荣光。在宾居古镇,我一个人悄然走进村落深处,不是为了穿越,而是为了寻觅。那些隐没在村落里的古建民居,正是贴近生活、紧接地气的一幅幅真切影像。低矮的过厅里,理发匠人面对我照相机镜头时略显忐忑的神情,把一个古镇谦和、含蓄、隐忍的文化底蕴诠释得风生水起;残破的门楣下,坐在小凳上摇着蒲扇纳凉的老者,用洞穿世事后的深邃目光,把艰辛困顿的人生之路细细掂量;低矮的土房,斑驳的泥墙,精美的照壁,淡雅的楹联,让“三坊一照壁”“四合五天井”“一颗印”的古朴民居,把一些历史里溢出的片段,无声珍藏。

如果茶马古道是一条精美的项链,那沿途的古村落便是在项链上串连着的一颗颗珍珠。走进大营镇的萂村,仿佛走进了历史。古井台上,深深的井绳勒痕见证着村落历史的悠久,村里巷道蜿蜒,脚下的青石板路通往一座座古朴的白族院落,岁月的侵蚀使这些院落变得陈旧,但也曾经见证着它曾经的繁华。距今4000多年前就有人类在萂村这块美丽富饶的土地上繁衍生存,它和白羊村部落遥相呼应,共同哺育了宾川厚重的文化气氛。同行的朋友告诉我,萂村崇文重义,是一个家家藏书、户户种花的村庄,历史上出过不少名人,是唐代南诏国后大义宁国开国皇帝杨干贞的故里。后人为缅怀杨干贞的功德,将每年正月十一至十五作为萂村传统节日“天子节”。每到这个时节,萂村家家户户喜贴春联、高挂大红灯笼。从正月十一开始,萂村坝子各自然村轮流将天子庙中的“天子”赵善政、杨干贞、皇后及母后,本主老爷、圣母观音接到村中供奉,意为皇家与村民同乐。到正月十五,要将“天子”迎接“回朝”。这一天,四方宾客云集萂村,整个萂村坝子男女老少穿上节日盛装,万人空巷接“天子”,呈现出一派欢乐祥和的美好景象。一年一度的“接天子”“接本主”活动从古到今代代相传,延续不断,绕三灵、霸王鞭、大本曲弹唱、白族对歌、洞经音乐等民间文化活动便形成了萂村浓郁的民族文化氛围。

曾经的历史如同过眼云烟,帝王将相也终将归于尘土。在阳春三月走进萂村,清溪流泉、垂柳飞扬、古树浓荫、花团锦簇,正是聆听洞经音乐的美好时光。在萂村村头的一片开阔地带,一群鹤发童颜、精神矍铄的老人,用二胡、扬琴、琵琶、三弦、竹笛、锣钹等多种乐器,演绎出清越、舒缓、浑厚的曲调,成为了流淌的天籁。各种乐音汇集,像惊涛拍岸,如行云流水,似鸟翅掠空,恰游鱼嬉戏,圆润、和谐、饱满,绕梁三匝,余音不绝。静听洞经古乐,会感到内心不断升腾,似浮云升空,转瞬又悠然坠落,如高山流水。心境在它的洗涤下,变得明净、澄澈、空灵。洞经音乐是遗忘在岁月深处又被重新拾起的一颗珍珠,散发出莹润的光泽。那些古曲被各种乐器演奏着,相辅相成,浑然一体,能感觉到音符的穿透力,正一步一步向着灵魂走近,让人忘记了现实中的烦恼和忧虑。

走在萂村的巷弄里,青瓦白墙的民居,朴素淡雅的对联,淡墨皴染的照壁,静待落笔的宣纸,灯盏长明的书房……一个个院落,用石磨、水井、绿植、鲜花、水车、盆景、鱼缸、根雕、流水、樊篱,营造着主人心目中的农家园林,也成为萂村民居建造独具匠心的缩影。有了烟火缭绕,整个村落便鲜活起来,有了书香浸润,整个村落便生动起来。我看到几个老人倚在墙角,用烟锅和龙门阵打发着时光,他们面庞上深深的皱纹,就像映衬着这个村庄千年的历史;三五孩童在蜿蜒的巷道里嬉戏,用游戏与奔跑装点着欢快的童年,他们脸上纯真的笑容,就像呈现了这个村庄美好的未来。省级历史文化名村萂村,透过这些沉寂的事物,让我们阅读到了千年的风雨沧桑,但通过里面生活着的人们,我们便能品味到它和时代旋律一起跳动的脉搏。

在宾居古镇,在千年萂村,我看到了文化气韵的一脉相承,但也看到了倾颓的土墙、衰败的民居、残破的窗棂、失神的照壁……我到过许多古镇和古村落,人们追求现代美好生活愿望的同时如何与古镇古村落保护有机统一,成为了摆在现实面前的一个难题。作为来自文化战线的普通一卒,我期待着,这些有着千年历史村落的苍老容颜能重新焕发出新的活力与生机。

四

行走宾川,会深深触摸到隐藏在深山里的诗意。三月的春风轻轻地吹拂着群山怀抱里的一马平川庄园,一场关于花椒与诗歌的盛大节日即将开幕。千里彝山,诗花流韵。被称为“麻王麻婆”的李洪泰夫妇,以他们骨子里对文化的敬重,连续出资举办了两届一马平川诗歌节,让我有机会和宾川的文友们,以诗歌的名义相聚在马花村,相聚在小光山,在诗歌签名墙上郑重写下自己的名字,把一行行充满激情的诗句,写在了连绵起伏山岭间的一马平川庄园。

早春是希望萌发,充满诗情画意的季节,在通往一马平川庄园的沿途花事正好,蜿蜒盘旋的山路两侧,各种花朵竞相绽放。苹果花、桃花、李花,还有灌木上开着的不知名的野花,把这片彝山点缀得绚丽多姿。无数蜂蝶在花丛中飞舞,辛勤采集着花蜜,它们正像居住在深山里的彝家儿女,用勤劳与拼搏酿造自己想要的甜蜜。

我们尽情拥抱这漫山的春光,呼吸着来自山野的新鲜气息,顿觉神清气爽、心旷神怡。人生的旅途总是匆匆忙忙,能够偷得浮生一日闲,在这群山之中徜徉,自由放牧心情,久被钢筋樊笼压抑的身心便会得到暂时的休憩。

刚进入一马平川庄园,热情好客的彝家人便端出了醇厚甘美的椒浆酒,跳起了欢快优美的迎宾舞,让庄园里飘荡着热烈的气息。我把杯中的椒浆酒一饮而尽,其实也是饮下了彝家儿女的热情和无处不在的诗意。在诗歌节活动中,一场精彩的文艺演出,用优美的轻歌曼舞、激情的诗歌朗诵、原生的山歌对唱,为前来参加诗歌节的宾客献上了一场文艺盛宴。

欣赏完文艺表演,我和几位文友在桃花林中漫步,不时有粉红的花瓣在轻风中徐徐飘落,这优美的画面被一帧帧定格,成为人生中最为珍贵的记忆。在花椒树旁,在生产车间,诗人们兴致勃勃参观、交流,拍照、打卡,瞬间让山林变得喧闹起来,让庄园里的氛围变得欢腾起来。到饭点时分,庄园主人邀请宾客品尝美味的椒浆酒、椒香火腿和来自深山里的各种生态美食,这些来自舌尖上的诱惑,滋润着彝山,滋润着彝家儿女日复一日的生活。

在用餐的时间里,宾川的文友告诉我,打造出一马平川庄园的李洪泰先生,有着近乎传奇般的经历。他11岁时才第一次穿上一双像样的鞋子走进了学校,18岁那年,他高中还未毕业,便弃学到江西省的一所武校里习武,同年便在全国散打比赛中获得了70公斤级的银牌。之后,他当过两年私人保镖,随后走南闯北,四处折腾。但他心中永远牵挂着一贫如洗的老家和年迈的父母。便于1997年回到家乡发展。兜兜转转,历经千难万苦,他不断和困难抗争,用坚韧撑起了自家生活的一片晴空。他开过小百货店,推着小车走村串寨,批发打火机、塑料袋,跑长途运输,创办幼儿园,开展农用车、小轿车营销,凭着彝家汉子的真诚坦荡与热情豁达,他的生意做得风生水起。致富之后,李洪泰心里却始终牵挂着老家的乡亲们。为此,他下定决心在家乡的群山里发展青花椒产业。他承包了3000亩荒山,从此,这个彝族汉子的命运,便在走出大山之后,又一次和大山紧紧相连。他改良花椒品种,开展种植技术研发,以免费扶贫、赊销、回收折抵等多种方式将青花椒苗送给乡亲们种植,并由公司承担技术指导和产品回收。在马花村,青花椒便作为一项重要产业发展起来,并辐射、带动了周边几个乡镇的花椒种植产业发展近3万亩。为了提高青花椒产值,他致力于产品研发,利用花椒味辛、性温,可驱寒、驱虫、除湿、止痒等药效,开发出了椒浆酒、椒浆火腿、青花椒粒、花椒油、花椒粉、保鲜花椒为主的食品和调味品,还专门对青花椒进行深度开发,研制出了以花椒精油、香皂、牙膏、沐浴露、除螨喷雾、洁面乳、洗发露为主的生活日用品,产品因品质优异、生态环保而贴近消费者需求,深受顾客青睐。多年来产品供不应求,在为公司提供了利润的同时,也极大地助推了当地的脱贫攻坚和乡村振兴事业。

漫步一马平川庄园,我对这名彝家汉子升腾起了一股敬意。原来司空见惯的花椒,能够以不同的形态呈现。我才知道,原来小小的一粒花椒,也可以承载起一个山乡大大的致富梦想;已经致富的彝家汉子“麻王”李洪泰,也可以守望初心,回归家乡,在这片曾经贫瘠的红土地上,带领乡亲们向着富裕的进程不断前行。诗人们的诗歌写在纸上,而那一片片花椒林和“绝岱天骄”“一马平川”两个品牌,却是宾川人民用心用情,写在大地上的美丽诗行!

灵境宾川,果香弥漫;古韵悠远,诗意盎然。行走在宾川的大地上,我思绪起伏,其实美丽的风景不用刻意追寻,只要拥有辛勤的劳作和对生活的热爱,美丽的风景就在身边和眼前。缓缓走在路上,会情不自禁地爱上这片被阳光和清风拥抱的热土。充足的光热条件让这里的土地萌发出一片片希望的绿色。这里的每一条古道,每一件遗存,都是历史与现实交汇,都是不断延伸出的诗与远方;这里的每一畦庄稼,每一颗水果,都是宾川人饱蘸生命的灵性,在大地上写下的华美乐章。