撤点并校下农村中小学生厌学问题探究

2024-12-31梁习习黄华美

鉴于我国农村教育一直处于薄弱地位,农村学校地点分散,教育经费紧缺,加之人口出生率逐年递减,2001年5月我国通过颁布《国务院关于基础教育改革与发展的决定》对学校进行布局调整,重点针对农村中小学实施撤点并校,该文件的出台标志着撤点并校正式拉开帷幕。2012年9月《国务院办公厅关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》颁布,农村义务教育进入了新的“后撤点并校”时代,国家对农村小规模学校由撤并转向保留,为期十年的撤点并校运动使我国农村义务教育发生了翻天覆地的变化。从撤点并校政策执行开展以来,学者们从不同学科角度对撤点并校展开了学术探讨,如,郭炳序、叶春辉、陈伟玮、朱浩天着重研究撤点并校的长期效应,即并校对农村学生成年后工作收入的影响,认为女性、欠发达地区的个人和低收入家庭的对象受到的消极影响更大。孙志军、郑磊针对教育资源的投入提出看法,认为撤点并校并未降低教育支出预算,反而增加了教师资源投入,对地方政府教育资源投入起到了积极作用。学者们对撤点并校的研究为本文提供了丰富的参考资料,但学术界鲜有提出撤点并校对中小学生厌学的影响,本文以r村为调研点,试图探讨在撤点并校下农村义务教育学生厌学成因,并结合数据与实际情况提出对策,以期为解决农村中小学生厌学问题提供些许参考资料。

农村中小学厌学基本情况

r村位于来宾市河里镇西北面,地处一小盆地内,共有7个屯,总人口数量为5751。r村只有一所小学,即r小学,紧靠村委会,全村7个屯呈散点分布于r小学周围,是r小学全部生源的来源地。2012年《国务院办公厅关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》的发布,r村积极响应国家政策,保留农村义务教育小规模教学点。基于这种情况下,小学只开设一到二年级课程,每个年级只有两个班,每个班平均有30个学生,三年级及以上的学生都到镇上就读。学者们普遍认为,厌学是学生消极对待学习活动的行为心理反应,主要表现在学生对学习认知上的偏差、情感上的消极应付、行为上的逃避学习。根据学术界对厌学的界定及对r村的问卷调查与入户访谈,本文认为对于农村中小学生厌学基本情况的描述应该侧重于以下几个层面:第一,厌学程度,主要包括厌学群体的构成、厌学学生的占比情况;第二,厌学情绪的强弱,主要通过和厌学学生的接触,感知这些学生身上的厌学情绪是否强烈;第三,厌学行为的表现,主要包括学生厌学行为发生的频率、厌学学生对周围学生的影响,以及厌学行为是否有再扩大的趋势。

一、厌学思想严重

为了更直观地展示r村中小学生在撤点并校下的厌学程度,问卷设计根据研究对象的年级进行了分段。本次共发放100份问卷,实际回收87份,有效问卷85份,由于高中段的样本数量太少,且不具代表性,故数据分析时选择忽略不计,具体分析如图1所示:

图1

由图1可知,r村有存在厌学思想的中小学生共24人,占总样本数量的29%,即有将近三分之一的中小学生产生过厌学的想法,其中大部分集中在三年级及以上,这表明r村中小学生在撤并到镇上就读后其厌学思想严重。

二、厌学情绪堪忧

学习障碍的学生极易产生厌学情绪。学习障碍是指在获得和运用学习知识、技能等方面存在着一定的异质障碍,这些学生会因为频繁的学习困难而陷入习得性无助,从而产生自卑和恐惧学习的心理,即厌学情绪。在访谈的过程中,有一半以上的学生反映到镇上学校就读后,会因为跟不上城镇学校的教学进度而感到学习困难,学习成绩也大不如前,久而久之不想学习的想法愈发强烈,由此可见,撤点并校后的厌学情绪堪忧。

三、厌学行为蔓延

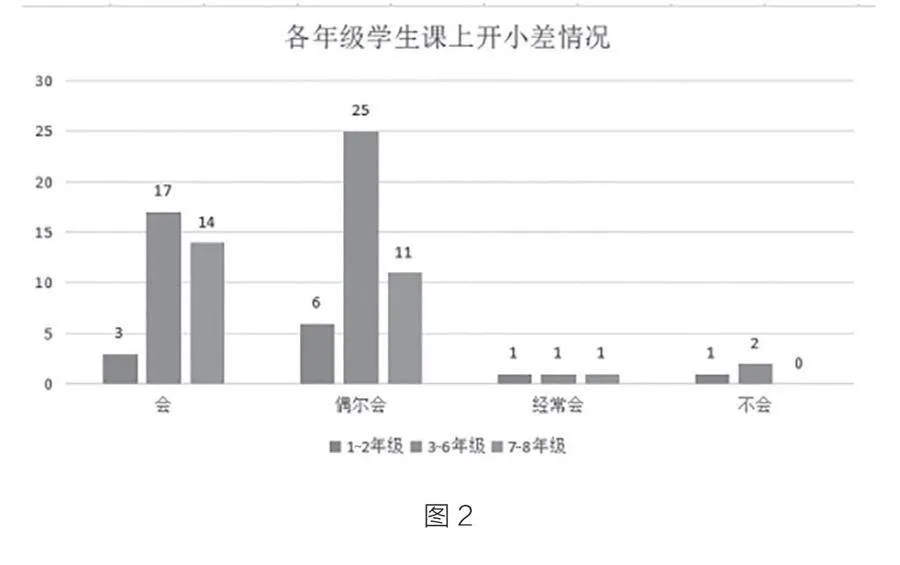

厌学行为是指学生对学校的学习生活失去了兴趣,产生倦怠情绪、淡漠态度等精神障碍,以及相应的行为反应,主要表现为上课注意力不集中、上课犯困、逃学等。基于此,笔者对r村中小学生厌学行为进行了调查,主要关注他们课上的行为表现,即上课注意力是否集中、会不会开小差等。借助问卷调查的方式了解r村的中小学生是否存在厌学行为,在此基础上对各年级段的厌学行为情况进行分析,具体分析如图2所示:

图 2

从图2能很明显地看出来,上课会开小差的行为主要集中在3~6年级阶段。与个案访谈过程中也了解到,学生上课开小差的原因是跟不上上课进度,看到其他同学开小差不听课也会受其影响,久而久之形成一种厌学行为蔓延的现象。厌学行为容易引起蝴蝶效应,尤其有不良学习行为的同学对想读书学习的同学更容易带来负面影响。综上所述,结合问卷与个案分析,对r村中小学生厌学情况进行了系统而全面的分析,发现该村的中小学生在并校情况下存在着厌学思想严重、厌学情绪堪忧和厌学行为蔓延的问题。

撤点并校政策下中小学生厌学成因分析

厌学是多因素交互作用的结果,厌学在社会、家庭、学校多方面因素共同作用下,通过认知、情感、行为具体地外显出来,想要解决厌学问题还需具体问题具体分析。通过前面的数据分析可知,在撤点并校背景下,中小学生的厌学成因有外部的原因,如与教学方式、父母的期望、人际关系交往,也有内部的原因,如学习能动性、自制力不足等。

一、传统“唯分论”的教学模式引发学生对学习不满

在教学方式上,大多数老师仍坚持传统的教学方式,很少能做到因材施教,开展互动性强的课堂教学形式,强调“教师为主导课堂”的教学理念,忽视学生学习主体性的发挥,对于成绩较差的学生,教师会在全班同学面前,鼓动其他学生孤立差生。此外,学生的每次成绩和排名都会在班上公布,这无形中会给成绩不佳的学生施加心理负担和压力,学生在学习上不得志,在校园里被同学和老师孤立,长期在这样的环境下,很多学生就会产生不想学习的想法。在传统“唯分论”教学下,教师的教学模式引发了学生强烈的不良情绪,而教师对待学生的鲜明态度更助长了学生的厌学情绪。

二、消极的人际交往阻碍了学生学习积极性

在并校转学过程中,大部分学生反映被同学孤立,难以融入新的环境,对新的班级没有归属感,尤其是学业基础差的同学进入新的环境,更容易遭受排挤。在访谈中,不少学生因为无法改变难融入新集体的现实,就以沉迷电子游戏等网络方式来逃避问题。既往研究表明,转学可能会造成学生文化适应困难,频繁转学的学生需要不断去适应新的环境,更容易产生孤独感与疏离感。同时,有转学经历的学生在学习成就动机上会呈现出明显的下降趋势,转学弱化了学生的归属感,降低学校文化、师生关系等同一性对学生产生的影响。由并校转学造成的学习障碍,以及对新环境的不适应,会助长学生的厌学情绪,需要引起广泛重视。

改善农村中小学生厌学对策

撤点并校不仅意味着学生的学习场域在城乡之间、不同地域之间的空间布局的改变,也是对教育资源进行合理的优化调配,但也引发了中小学生的厌学问题。厌学是一个逐步的过程,冰冻三尺非一日之寒,因此需要根据学生产生厌学的诱因而寻求有针对性的策略,从而缓解与转变中小学生厌学的问题,使学生摆脱厌学困境。

一、加强师资建设,构建和谐师生关系

学校应及时对教学方式与教学内容不断进行创新,破除传统“唯分论”,因材施教,循循善诱,既注重成绩也重视学生的人文关怀,发展良好型人格。同时,学校应完善学生奖励、惩罚机制,合理的奖罚机制对学生的厌学能够起到缓解作用,合理地运用正确的方式才能有效地提高学生学习的主观能动性,摆脱厌学情绪。此外,良好的师生关系在一定程度上也决定着教学的成效,学生大多会因为老师而喜欢上老师的课。并校后,学生从熟悉的环境过渡到新环境,在此过程中,面对环境适应压力与学业压力,更需要教师的关注与引导。作为教育者,应当积极主动与学生沟通,建立良好的师生关系,也是帮助学生克服厌学的办法之一。

二、激发中小学生学习能动性

学习不是被动地接受,而是一种主动建构的过程。调研发现许多学生因为没能掌握科学的学习方法而陷入习得性无助。并校生1~2年级受教于农村,农村的师资与城镇相比处于一定劣势,学生的学习方式相较于城镇稍松散,在转入新学校之初,面对新教学方式会产生不适应性,此时,教师或家长应当根据学生个体差异为学生制定合理的学习目的和策略,摆脱习得性无助。同时要科学地引导学生正确看待考试结果,让其客观地认识到自己的长处与不足,调整学习策略,提高自我效能感与学习能动性。最后,教师或家长可以通过科学的激励手段,如榜样示范法、代币法等激发学生的能动性与效能感,而榜样学习在自主学习过程中扮演着重要的角色,教师和家长可以根据实际情况设立榜样学习机制,鼓励学生热爱学习、良性竞争学习,因此,榜样示范可作为激发学生自主学习的方法与动力之一。

结论与展望

以优化农村义务教育资源配置,合理规划和调整学校布局为原则的撤点并校政策已喊停数十年,但其产生的影响至今仍未消散。小学阶段是学生学习兴趣养成的重要阶段,在撤点并校政策的推动下,农村中小学生更易受影响,从而产生厌学倾向。传统教学方式不创新、家庭教育支持不当、自身学习底子薄弱、学习能动性不强、消极的人际交往等是造成农村中小学生厌学问题的诱因。厌学是一个逐层演变的过程,非一日能形成,因此解决厌学问题,需要根据具体成因,具体分析,找出适宜的对策,同时也需要家长与学校通力合作,对学生在思想上进行教导,行为上进行引导,情感上进行关怀,循循善诱,帮助学生走出厌学困境,解决厌学问题。

(作者单位:南宁师范大学)