乡村振兴视角下农村人居环境优化路径

2024-12-31谷晋航张天慧

摘 要:乡村振兴战略实施以来,我国农村地区的村容村貌焕然一新,实施乡村振兴战略已取得重要成果。但目前,农村人居环境仍存在诸多问题。研究以雄安新区安新县D村为案例,利用问卷调查法、访谈法探究D村农村人居环境整治过程中存在的问题,发现存在的主要问题如下:D村村民日常用水受气温影响颇为显著,用电设施的抗自然灾害能力较弱,垃圾分类和回收处理工作落实不到位,农村旱厕改造后利用率低且维护成本高,农村已有公路缺乏养护及向户延伸覆盖率低等。基于此,提出农村人居环境优化整治路径,以促进雄安新区发展和乡村振兴。

关键词:乡村振兴;农村人居环境;优化路径

中图分类号:TU982.29 文献标志码:A 文章编号:1674-7909(2024)12-143-5

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.12.035

0 引言

营造良好农村人居环境是乡村振兴与和美乡村建设的重要组成部分。根据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规,农村人居环境包含村民居住区域、交通道路、水体、绿化景观、公共设施、商业场所及卫生环境等方面的整体情况[1]。围绕农村人居环境这一主题,以安新县D村为例,通过调研及访谈,发现D村在村民用水用电、垃圾分类及回收处理、农村旱厕改造和农村公共道路方面存在亟待解决的问题,并针对这些问题,提出优化D村人居环境的基本思路和对策措施。

1 安新县D村人居环境整治成效

乡村振兴战略实施以来,D村在村“两委”的有力带领下,深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神,认真学习浙江省“千村示范、万村整治”工程经验,稳步推进,持续提升村民生活水平[2]。

近年来,在村“两委”的领导下,D村积极开展农村人居环境整治行动,推进“厕所革命”,将旱厕改建成新式水冲厕所并投入使用。D村村“两委”积极响应号召,在村中落实垃圾分类制度,并为垃圾处理配备工作人员;工作人员配有专门的垃圾回收车,以便及时回收处理垃圾。村“两委”鼓励村民积极响应“快递进村”号召,在村内设有多个快递寄取点,便于邻村村民进行快递寄取,促进了D村经济的发展。通过实施“村村通”工程,D村已实现互联网全覆盖,宽带速率较之前有较大提升。D村的2条主干道采用沥青公路标准建造,其余道路为水泥路,村内标准化路面的覆盖面积不断扩大。

2 研究方法

2.1 研究方法

2.1.1 问卷调查法

笔者通过问卷星向安新县D村居民线上发放问卷160份,收回有效问卷150份。该问卷包含3个部分共30个问题,第一部分旨在了解调查对象的基本情况,第二部分旨在了解D村人居环境的基本情况,第三部分旨在了解D村村民对人居环境的满意度。

2.1.2 访谈法

笔者在线上问卷调查的基础上,对15位该村居民进行访谈,深入了解D村人居环境存在的问题。

2.2 样本基本特征

通过问卷分析可知,从性别来看,在提交有效问卷的D村村民中,男性有78人(占比52%),女性有72人(占比48%);从年龄结构来看,18岁以下的未成年人和40岁及以上的中老年人共计占比45%,18岁及以上到40岁以下人群占比55%;从受教育程度来看,小学及以下学历占比44.67%,初中学历占比24.67%,高中学历占比18.67%,大专及以上学历占比11.09%(整体来看,D村村民受教育程度偏低)。

3 D村人居环境存在的问题及原因分析

3.1 D村人居环境存在的问题

3.1.1 村民用水用电问题亟待解决

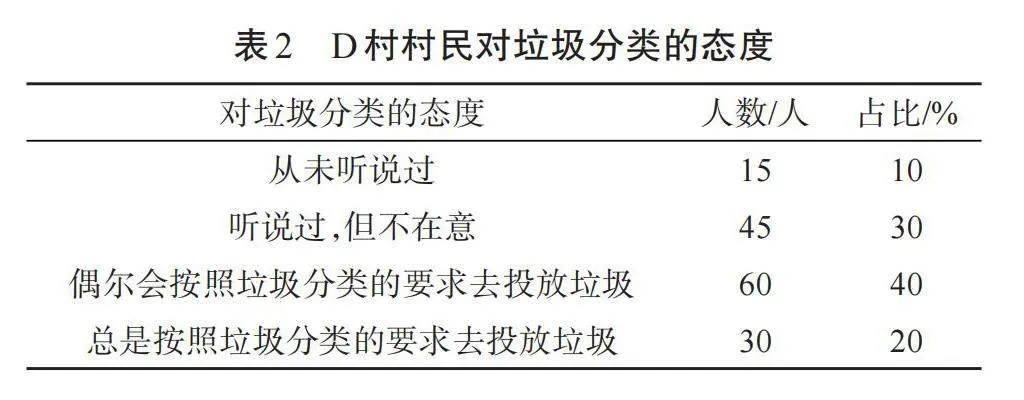

由表1可知,76.67%的村民对用水用电体验深感不满。夏季多降雨,村中的电路系统时常受狂风暴雨影响发生故障,从而造成村中大范围停电,干扰村民正常生活。此外,电线“蜘蛛网”现象普遍存在(如图1),且缺乏长效管护机制,这给后续维修保养增加了难度。在用水方面,D村采用统一分时段供水方式,夏季和冬季都有3个供水时间段,夏季为6:00—8:00、12:00—14:00、16:00—18:00,冬季为7:00—9:00、12:00—14:00、17:00—19:00。

有村民认为,这种非全天性的供水方式会给他们的日常生活带来较大不便。部分村民院中设有水龙头。据村民所述,这种水龙头更适合他们在村中生活。然而,由于冬季气温较低,在统一供水时,若水龙头阀门关闭,低温会将水龙头内的存水在短时间内迅速冻结,致使水龙头在供水时无法正常使用。村民为了避免这种情况发生,会在供水时甚至全天将水龙头阀门开启,使水龙头内无存水或始终流水,但这一行为会引起水资源浪费。

3.1.2 垃圾分类和回收处理工作落实不到位

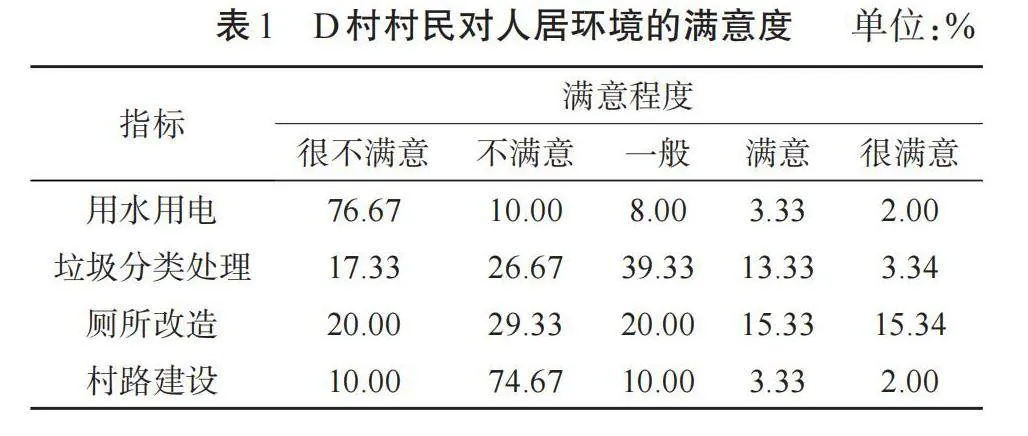

农村生活垃圾治理是我国生态文明建设的重要内容,也是实现人与自然和谐共生的中国式现代化不可或缺的环节[3]。垃圾分类是一项需要长期坚持的工作。由表2可知,10%的村民从未听说过垃圾分类相关概念;30%的村民虽听说过垃圾分类相关概念,但是在处理垃圾时毫不理会垃圾分类的要求;40%的村民表示自己偶尔会按照垃圾分类要求去投放垃圾;20%的村民则会有意识地遵循垃圾分类要求,将自家产出的生活垃圾按规定投放。D村虽在村内开展了垃圾分类行动,但实施效果却差强人意。部分垃圾分类点的垃圾桶未按照垃圾分类的要求进行统一规划处理,垃圾桶种类缺失,摆放位置随意,且桶内垃圾的及时处理率较低,导致出现垃圾被随意丢弃在桶旁的状况,进而引发臭气弥漫、苍蝇乱飞的恶劣后果。在垃圾回收环节,工作人员存在“一锅端”的情形,将垃圾桶内的垃圾直接装入垃圾车,不做二次分类,导致之前的垃圾分类工作成果付诸东流。部分垃圾桶在使用过程中出现残缺破损的情况,D村并未给予及时更换。

3.1.3 旱厕改造后利用率低且维护成本高

D村的多处老式旱厕旁已修建了新的水冲公共厕所并投入使用(如图2)。从经济层面来看,旱厕改造使得居民日常患病率减少4.6%,对门诊或医院等正规医疗服务的需求下降4.5%,医疗支出减少20.8%[4]。因此,旱厕改造可以提高居民健康水平,减少居民医疗支出。调研结果表明,95%以上的村民认为村里修建新式水冲公共厕所是一桩好事,符合人民大众的意愿,仅有不足5%的村民认为修建新式水冲厕所是画蛇添足,浪费公共资源。但在新式公共厕所投入使用方面,也存在一些问题,如卫生状况不佳等。同时,新式公共厕所虽已建成,但原本的老式公共厕所并未拆除,也未停止使用,出现新老厕所同用现象。有村民反映,新式厕所卫生处理不及时,宁愿前往老式公共厕所也不愿去新式公共厕所。此外,新式公共厕所坑位中的水在冬季会被冻结,给后续的维修养护带来较大困扰。D村还积极响应国家号召,与相关企业开展合作,对村民院中的厕所进行改造,有68%的村民接受了厕所改造。厕所改造后,因为D村采用分时段供水,厕所无法实现完全意义上的全天便捷使用,需要配备水箱,而水箱中的水在冬季会被冻结。

3.1.4 村内公路缺乏养护及向户延伸覆盖率低

国家统计局的调查数据表明,2021年全国有87.3%的村开通了公共交通,99.1%的村进村主要道路为水泥或柏油路,97.4%的村村内主要道路为水泥或柏油路。D村村民有在公路上摆摊位赶晚市的习惯,导致路面上频繁出现油渍和果皮、菜叶等各类垃圾,且这些垃圾因来往车辆反复碾压而难以清洁。此外,D村每年有多次庙会、集市等活动,会吸引许多大小商贩聚集于此,这进一步加大了公路上废弃物处理的难度。D村村路改善需求的问卷调查情况见表3。D村除2条沥青公路外,其余大部分道路为水泥路和土路,公路向户延伸率偏低,车辆驶过时尘土漫天的情形较为常见,给常在院中晾晒衣物的村民增添了诸多烦恼。在雨雪季节,部分路面频繁出现积水泥泞的状况,导致行人通行不便,车辆驶过时泥水飞溅,严重影响D村的村容村貌。这也从侧面反映出D村的排水系统亟待改进。

3.2 原因分析

调查结果表明,D村人居环境存在的主要问题是用水不便,用电易受自然灾害影响且存在较大安全隐患,垃圾分类的宣传、实施和回收处理工作落实不到位,农村旱厕改造后新式厕所利用率低且维护成本高,公路缺乏养护及向户延伸覆盖率低。这些问题产生的原因可归结为以下几个方面。

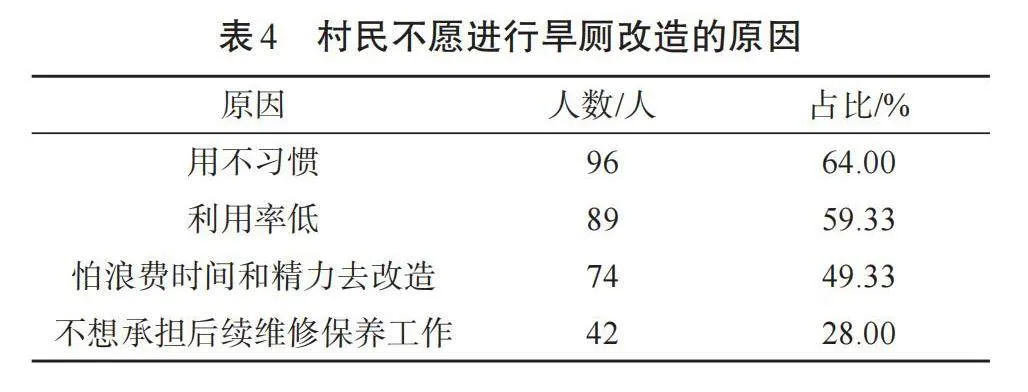

首先,D村村民受教育程度及个人素质偏低,节约资源和保护环境意识薄弱。因D村为分时段统一供水,且不向村民收取水费,所以许多村民不关注用水量,从而引发了水资源的浪费。当地冬季气温较低,在供水设施较为简陋的村民家中,为防止院内水龙头被冻结,水资源浪费情况更为严重。D村村民受教育程度低,对垃圾分类的意义不了解。负责垃圾回收的工作人员采用“一锅端”的方式回收垃圾,对垃圾进行二次分类的意识薄弱。由表4可知,D村村民对厕所改造存在一定的抵触情绪。在使用新式水冲厕所时,村民也未将长期保护利用厕所内化为自身职责。村民在大型集市及晚市结束后,并未对公路路面进行及时清理。

其次,D村基础设施建设缺乏长效保护机制。在村民用水方面,较为原始的供水方式导致用水不便。在村民用电方面,电力设施系统受自然灾害影响显著,抗风险能力较差,给村民的安全用电带来困扰。在旱厕改造方面,新建厕所后期清理维护不及时,厕所坑位中的水在冬季会被冻结这一问题亟待解决。

再次,村“两委”监督不够,无法察觉并解决村中人居环境存在的问题。供水系统规划不够科学,无法保证供水的及时性。部分村干部对垃圾分类回收处理设施的后期维护监管的责任心缺失。在大型庙会和日常晚市期间,村“两委”未对摊位商贩的行为进行规范。

最后,政府部门提供的专项基金及扶持政策较少,导致人居环境治理相关工作人员数量匮乏,对农村地区居民的垃圾分类宣传科普工作落实不到位。政府财政投入不足,致使D村质量较高的公路向户延伸覆盖率低,部分区域不得不以规格较低的水泥路替代沥青路,而部分道路则维持原状为土路。

4 D村人居环境优化路径

4.1 提升农民个人素质,增强群众参与感

农民应是乡村振兴的最大受益者。农民的个人素质对农村人居环境的治理效果有直接影响。有关部门可通过农民喜闻乐见的形式,宣传环境保护知识和农村人居环境治理相关政策,强化农民的环保意识,促使其认真践行“绿水青山就是金山银山”理念;向农民讲述不良卫生习惯带来的危害,增强农民在农村人居环境治理中的大局观与主人翁精神,使其明白个人不文明行为可能会影响整个村的环境治理成果。

对D村而言,让村民懂得节约用水、学习垃圾分类相关知识、巩固农村旱厕改造成果及参与路面养护至关重要。D村应更新村民家中的供水设施,引导村民室内用水,避免受气温直接影响,让村民在便利用水的同时养成节约用水的良好习惯;让村民认识到自己是垃圾分类的第一责任人,自觉依照规定投放垃圾,推进后续垃圾分类的工作顺利进行;引导村民维护农村旱厕改造成果,关注新式厕所的卫生情况,及时向相关负责人反映问题,同时让村民养成良好的卫生习惯;加强对商贩的约束监督,制止其将污水、垃圾、杂物等随意丢弃在公共路面上的行为,以免破坏村容村貌和影响路面寿命,进而影响农村人居环境治理进程。

4.2 完善乡村基础设施,提升人民生活幸福感

首先,D村的用水用电规划应遵循“先立后破”的原则,既要竭力解决村民当前用水用电的困难,又要在不影响村民现有生活水平的前提下加以改善。建议D村推进农村水电安全生产标准化建设,提高安全生产标准化水平;在此基础上,积极融入“互联网+”思维,打造农村水电智慧管理平台,发展基于云计算、大数据的农村水电信息挖掘及电力智能预测业务,建立农村水电智慧管理新模式[5]。D村应统筹整治电线“蜘蛛网”现象,既要兼顾美观性,更要确保安全性,强化村内供电设施的抗风险能力,依照“谁所有、谁管理”的原则,明确供电公司负责农村总保运维、各行政村负责农保运维,确保漏保投运率[6],遭遇自然灾害或其他事故时要保障维修效率,确保电力的及时供应。

其次,农村旱厕改造完成后的定时消毒清洁、粪污管网维护、粪便资源化利用、厕具维修等相关配套体系仍需要持续健全。村民的旱厕改造成果维护也要纳入“厕所革命”的长期规划中,推进协同治理。

最后,针对结构性损坏、重载交通、正常演化病害、异常天气这4种常见的道路损坏成因[7],要做到因地制宜、有的放矢,根据道路损坏状况确定是修补还是重建。D村应将公路系统和排水系统协同治理,运用新材料、新技术和新设备提升公路防水、排水能力和养护效率。在异常天气过后,及时对路面状况进行勘察并补救,防止行人和车辆对已损公路造成二次伤害。

4.3 村党组织带头先行,模范带头促进乡村振兴

首先,村“两委”应积极与村民沟通交流,对村民的用水方式给予引导使村民更多使用室内水源,最大限度减轻“院中水龙头”给村民日常生活造成的困扰及减少水资源的浪费。

其次,提升基层党组织对村民垃圾分类的感召力,加强对垃圾分类相关知识及意义的宣传,组织村民集中学习相关法律法规,增强村民对垃圾分类的认知。同时,基层党组织成员要起到模范带头作用,在建立健全垃圾分类奖惩制度的基础上,提高村民的参与度,使垃圾分类人人有责的观念深入人心。对于从事垃圾处理工作的人员,D村应合理提高其工资待遇,并对其工作质量进行有效的监督,树立典范,给予合理奖惩。

最后,应对路面垃圾及时清洁,避免重建轻管和重建轻用的情况发生。村“两委”要积极联络相关单位及清洁人员,及时高效地处理路面上的垃圾、油渍和尘土。

4.4 政府协同整合资源,助推人居环境呈现新面貌

首先,构建完善的垃圾处理机制,发挥多元主体协同治理效用,形成政府主导、村民为主体、社会力量参与的治理模式。各级政府应实行一系列举措,推动农村生活垃圾减量化和资源化、无公害化处理,持续提高农村生活垃圾处理水平[8]。政府应强化财政支撑,鼓励社会资本参与,对损坏的垃圾处理设施和设备及时维修、及时更新。垃圾回收处理场所的选择要进行科学缜密的考量,坚决摒弃“以环境换经济、以环境换政绩”的错误发展观念,对与环境保护相关的各种“邻避”问题保持高度警惕,对规划建设中的“邻避”问题加以分析,以进行有效的预防和处置。

其次,政府部门应对改厕工作加大补贴力度,修建更多新式厕所。政府相关部门可牵头联系相关企业,就农村厕所维修养护达成合作,并及时有效地开展技术革新,形成长效运行管护机制。

最后,应持续推进农村道路畅通工程。由表3可知,村民对村路的改善需求集中在公路覆盖范围及卫生状况方面,分别占比90.67%和84.67%。修建干净、平整、便捷的农村公路是实现和美乡村的关键一环,要贯彻“因地制宜、崇尚自然、安全可靠、科学合理、集约节约、生态环保”的美丽公路建设理念[9]。政府应积极推进高质量公路向村覆盖、向户延伸工程,提前对施工方的规模、技术人员水平等条件进行筛选,筛选出有能力、有责任的施工方进行道路修建。修建时,应确保科学性、系统性。在条件允许的情况下,D村应尽可能扩大公路的覆盖范围,使公路在带动村内产业发展、保护环境卫生等方面发挥积极作用。

5 结束语

在构建农村人居环境的美好蓝图时,应贯彻新发展理念。研究以雄安新区安新县D村为例,分析农村人居环境存在的问题,提出了相应的改进措施。农村人居环境建设道阻且长,需要更多研究者关注农村人居环境的改善,也需要多元主体共同推动农村人居环境治理。

参考文献:

[1]丁相江.山东省农村人居环境整治效率测度及影响因素研究[D].济南:山东财经大学,2024.

[2]傅歆.“千万工程”:新时代引领万千美丽乡村建设的“指南针”[J].观察与思考,2023(7):30-34.

[3]吴宁,付成宇.中国农村生活垃圾治理及其优化[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2024(3):56-65,170.

[4]梁超,林晨,王素素.农村人居环境、居民健康和医疗负担:基于“厕所革命”的研究[J].世界经济,2023,46(12):197-224.

[5]乔海娟,黄洲,张丛林,等.中国省域农村水电发展水平评价及空间格局演变研究[J].中国农村水利水电,2019(8):204-210,220.

[6]盛晔.打造以“三全”保“三安”的农村用电服务体系[J].企业管理,2017(S1):108-109.

[7]曹静,翁梓航,蒋盛川.新一代农村公路智慧管理养护体系构建[J].公路,2023,68(6):424-428.

[8]祝凡,裴春梅.乡村振兴视角下我国农村人居环境治理研究[J].生态经济,2024,40(4):230-231.

[9]王肖峰,吴楼,王雪梅,等.安吉县农村公路发展规划研究[J].公路,2019,64(2):180-185.