云南省消费者森林生态产品支付意愿及影响因素分析

2024-12-31黄小纯

摘 要:消费者的支付意愿是森林生态产品价值实现的现实基础。基于628名云南省消费者的调查数据,通过二元Logistic回归模型,分析出影响消费者支付意愿的关键因素与不愿支付原因。结果表明:受教育水平、个人月收入、对森林生态产品的重要性认识及对森林生态文化产品的了解程度显著正向影响消费者的支付意愿;责任归属认知和个人经济情况是消费者选择不愿为森林生态产品支付的主要原因。据此提出以下建议:以政府补偿为主来实现森林生态调节产品价值,森林生态物质产品主要利用市场交易中的生态认证和产业融合等方式实现价值,森林生态文化产品需要政府财政扶持与市场交易机制的协同作用来共同促进其价值的实现。

关键词:森林生态产品;支付意愿;影响因素;生态经济

中图分类号:F327 文献标志码:A 文章编号:1674-7909(2024)12-33-5

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.12.007

0 引言

在习近平生态文明思想的指引下,生态产品价值实现成为重要议题。森林生态产品是生态产品的重要组成部分[1],其价值实现对于推动经济与环境保护协调发展具有重要意义。当前,森林生态产品的供给水平不足以充分满足人们的需求,且森林生态产品价值实现仍面临市场机制尚不完善、生态补偿标准不统一、价值核算体系不规范等问题[2-3]。了解消费者的支付意愿及其影响因素可以有效地为森林生态产品的供给提供发展方向,对推动森林生态产品价值实现具有重要意义。

森林生态产品价值实现得到了国内外学者的广泛关注,研究主要集中在4个方面。一是森林生态产品内涵的界定。国内研究中表达的“生态产品”在国外多用“生态系统服务”表示。生态系统服务是指生态系统为人类提供的产品和服务[4]。有学者以2011年国务院印发的《全国主体功能区规划》为依据,提出森林生态产品狭义概念,即指由政府投入供给,并由森林生态系统自然产生,对周围环境具有显著正面影响的自然要素[5]。而广义的森林生态产品的概念是指以森林资源为载体,通过生态调节和人为管理等方式,提供的各类满足人们需要的产品和服务的总称[6]。基于此,此研究将森林生态产品定义为基于森林生态系统服务而形成的供人们消费的最终商品和服务,具体包括森林生态调节产品、森林生态物质产品和森林生态文化产品3类。二是森林生态产品特性及价值实现理论的研究。在明确界定森林生态产品概念的基础上,合理评估价值是实现价值的前提[7]。效用价值论认为,产品的价值由产品本身的效用价值、稀有程度和消费者主观价值感受共同决定。森林生态产品作为公共生态产品,既具有正外部性和稀缺性[8-9],又具有提供调节气候、涵养水源、旅游观光、教育科研等多重效用,这些效用直接关系人类社会的福祉与可持续发展。进一步地,垂直加总理论指出,公共物品的社会需求曲线是由个体需求曲线垂直加总得到的[10]。这意味着森林生态产品的总体价值是由每一个受益者的需求共同构成的。而个体需求,则直接受到消费者支付意愿和支付能力的影响[11]。因此,不同消费者的不同消费偏好和需求在推动森林生态产品价值实现的过程中是需要充分考虑的。三是消费者支付意愿的影响因素研究。多项研究表明,消费者的支付意愿也会影响森林生态产品的潜在需求转化为现实需求[12-13],因此分析支付意愿的影响因素将有助于了解转化过程。经济要素是影响消费者支付意愿的首要因素,收入水平较高地区的消费者支付意愿较高,而经济发展较为落后的山区,其森林生态产品的市场潜力小[14]。人才输出和企业发展是影响森林生态产品价值指数的主要因素[15]。认知程度、信任程度、健康意识、环保意识等主观感知对森林生态认证产品呈现显著正向影响[16]。四是森林生态产品价值实现的建议及对策研究。森林生态产品价值实现的核心路径就是将消费者对森林生态产品的支付意愿转换为现实需求[17]。森林生态产品价值主要实现路径包括政府主导的生态效益补偿、市场主导的生态产品权属交易、生态溢价机制及生态产业的发展等[18-21]。有学者认为,森林生态物质产品和森林生态文化产品通过市场交易直接实现价值,森林生态调节产品则以公共产品的形式提升社会福祉[22]。

此研究在已有研究的理论基础上,以云南省为例,通过问卷收集受访者的社会特征、生态意识、消费者对各类森林生态产品的支付意愿及不愿支付原因,通过二元Logistic回归模型分析消费者支付意愿的影响因素,提出各类森林生态产品价值实现建议,以期为政策制定和市场参与者提供参考。

1 研究方法与数据

1.1 研究假设

分析各种因素对消费者支付意愿的影响程度,提出以下研究假设。

假设H1:不同的性别特征会对消费者的支付意愿有显著影响。

假设H2:年龄结构会对消费者的支付意愿有显著正向影响。

假设H3:不同的户籍类型会对消费者的支付意愿有显著影响。

假设H4:受教育水平会对消费者的支付意愿有显著正向影响。

假设H5:个人月收入会对消费者的支付意愿有显著正向影响。

假设H6:对云南省森林生态产品的了解程度会对消费者的支付意愿有显著正向影响。

假设H7:对云南省森林生态产品的重要性认识会对消费者的支付意愿有显著正向影响。

1.2 数据来源

此研究选取云南省消费者为调查对象,调研团队于2023年12月—2024年1月共发放了700份调查问卷,其中线下纸质问卷500份,线上电子问卷200份,有效问卷共628份,问卷有效率为89.7%。问卷调查主要包括3部分内容,第一部分是个人基本社会特征,包括性别、年龄、受教育水平、户籍类别、个人月收入;第二部分是受访者生态意识,包括对云南省各类森林生态产品的了解程度和重要性认识;第三部分是问卷调查的核心内容,即深入探究消费者对云南省各类森林生态产品的支付意愿,并剖析消费者选择不愿为森林生态产品支付的主要原因。

1.3 模型构建

利用二元Logitsic回归模型进行分析,基本形式见式(1)。

[Logitlnp1-p=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+εi]" " " " " " " " " " " " " " "(1)

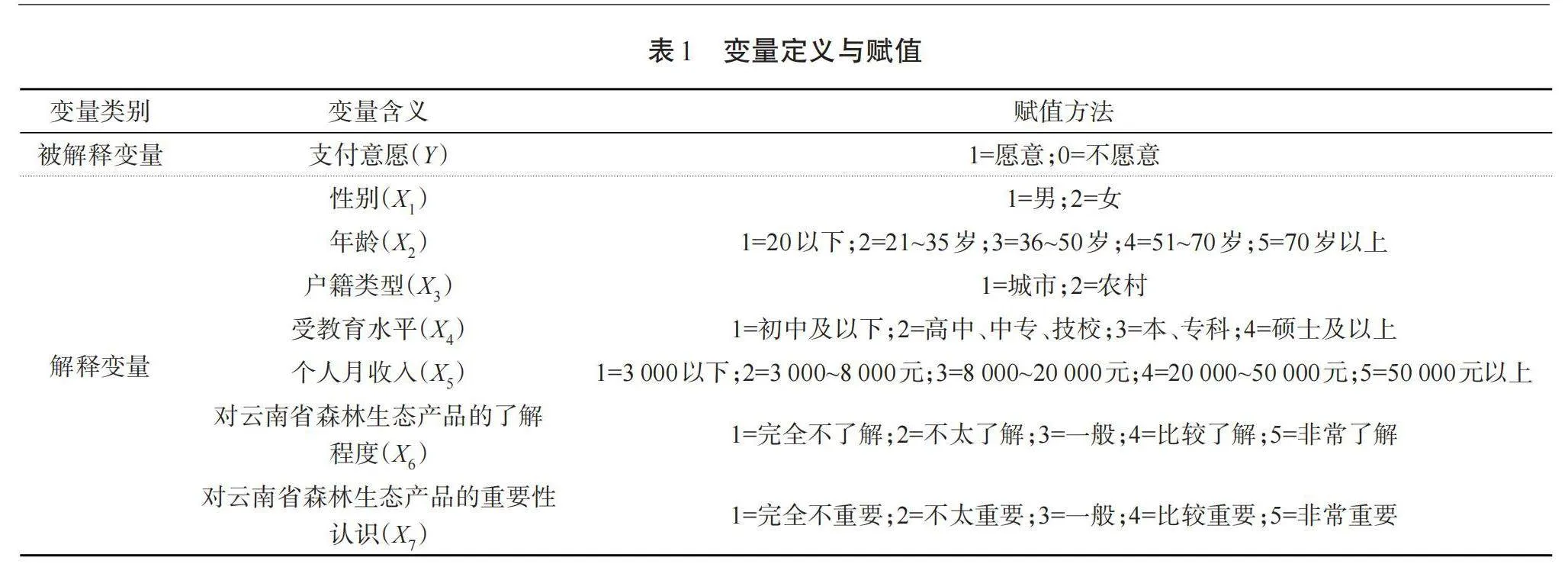

式(1)中:[p]代表消费者选择愿意为森林生态产品生态溢价支付发生的概率,[1-p]表示消费者选择不愿支付发生的概率,[ln(p1-p)]代表消费者愿意为森林生态产品生态溢价付费的发生比;[Xi]表示性别、年龄、户籍类型、受教育水平、个人月收入、对云南省森林生态产品的了解程度、对云南省森林生态产品的重要性认识;[βi]表示回归系数;[εi]为随机扰动项。变量说明及赋值见表1。

2 结果与分析

2.1 森林生态产品在价值实现过程中存在的问题

2.1.1 森林生态调节产品

对于森林生态调节产品,如气候调节、水源涵养、空气净化及生物多样性维护等,其公共性和产权界定的模糊性决定了其难以通过市场机制进行直接交易;其非排他性和非竞争性的特性,使得个体消费者或企业在享受森林生态服务时无需支付直接费用,从而引发了“搭便车”现象。再者,森林生态调节产品的生态效益具有间接性和长期性,消费者往往难以直接感知其价值,导致支付意愿较低。此外,跨区域的生态服务流动更加剧了产权界定的难度,使得不同行政区域间在生态保护与利益分配上难以达成共识。

2.1.2 森林生态物质产品

森林生态物质产品的产权较为清晰,可以进行市场交易,从而将生态价值转化为经济价值。但是森林生态物质产品的总体供给能力相对较弱,难以满足日益增长的市场需求,且在产品生产过程中可能会出现追求短期经济效益的现象,对森林生态物质产品资源的开发力度过大,超过了森林的自然恢复能力,导致森林生态功能受损,进而影响了产品的可持续供应和价值实现。此外,实现森林生态物质产品的可持续生产需要投入大量资源,同时获得相关认证也存在一定难度,增加了生产成本和市场门槛。

2.1.3 森林生态文化产品

对于森林生态文化产品,最重要的问题是高质量、高附加值产品的供给能力相对较弱,在开发和创新方面缺乏足够的资金和人才支持,导致产品种类较为单一,缺乏多样性和创新性,难以满足消费者日益增长的多元化需求。同时,森林生态文化产品的宣传和教育力度不足,缺乏有效的宣传渠道和教育平台来普及森林生态文化知识、提升公众的生态意识,导致公众对其了解有限、参与度低。生态意识的提升将有效增强消费者支付意愿。此外,森林生态文化产品的保护力度不够,在开发森林生态文化产品的过程中,如何平衡生态保护与经济发展之间的矛盾是一个亟待解决的问题。

2.2 选择不愿支付的原因分析

在探究消费者不愿为森林生态产品支付生态溢价费用的原因时,责任主体的认知偏差和个人支付能力是主要原因。具体而言,消费者普遍具有较高的政策依赖性和对绿色金融支持的期望,这体现在“以国家政策制度为主导,辅以绿色金融扶持”观点上,3类产品(森林生态调节产品、森林生态物质产品、森林生态文化产品)的受访者占比分别为46.34%、50.16%及50.64%。另一方面,公众对责任追溯机制表现出普遍认同,分别有40.45%、41.88%及41.88%的受访者认同“应由破坏森林生态发展的企业或个人承担赔偿责任”。此外,在评估个人支付能力时,“经济收入低、负担重”成为制约支付意愿的关键因素,在各/类产品的受访者中占比分别为40.92%、51.11%及50.32%,进一步凸显了经济因素在消费者支付决策中的核心地位。由调查结果可知,消费者拒绝为森林生态产品支付生态溢价的主要原因可归结为两方面:一是受个人经济条件的限制,导致支付能力不足;二是认知上的偏差,将森林生态产品视为公共产品,并认为其发展与维护应由政府承担,或秉持“谁破坏谁赔偿、谁利用谁负责”的原则,未将个人支付视为支持其可持续发展的必要手段。

2.3 模型回归结果分析

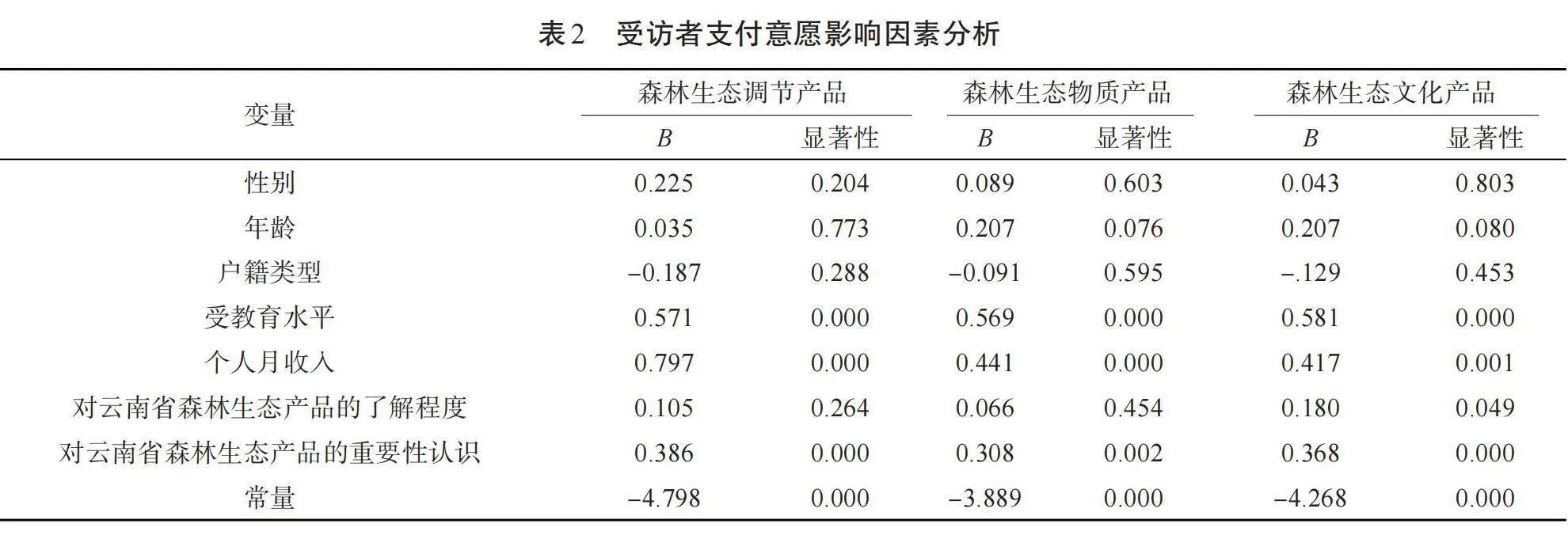

此研究利用SPSS软件进行二元Logistic回归分析,模型分析结果见表2。性别、年龄、户籍类型、从事行业针对森林生态调节产品、森林生态物质产品、森林生态文化产品的P值均呈现大于0.05,说明这些因素对选择是否为森林生态产品生态溢价进行付费无显著影响。受教育水平(Plt;0.05)、个人月收入(Plt;0.05)和对云南省森林生态产品的重要性认识(Plt;0.05)对消费者的支付意愿有显著影响,消费者对云南省森林生态文化产品的了解程度(Plt;0.05)对森林生态文化产品的支付意愿有显著影响。说明受教育水平、个人月收入、对森林生态产品的重要性认知及了解程度是影响受访者是否选择支付的主要因素,且均呈现正向的影响。分析认为,可能受访者的受教育水平和个人月收入越高,森林生态的保护意识就越高,对森林生态产品的支付意愿就越强烈。

受教育水平以0.000的显著性通过了检验,且回归系数均大于零,分别为0.571、0.569、0.581,说明具有正向显著影响。个人月收入通过了1%显著性检验,针对3类森林生态产品的回归系数分别为0.797、0.441、0.417,均大于零,说明具有正向显著影响。解释为受教育水平越高、个人月收入越多,消费者选择愿意支付的可能性就越大。

对云南省森林生态文化产品的了解程度以0.049的显著性通过了5%的显著性检验,影响系数为0.18,说明对森林生态文化产品的支付意愿有正向显著影响。对云南省森林生态文化产品了解程度越深入,对其支付意愿就越强烈。对云南省森林生态产品的重要性认识均通过了1%的显著性检验,回归系数均为正,分别是0.386、0.308、0.368,同样说明了对云南省森林生态产品的重要性认识越深刻,对其支付意愿就会越强烈。

3 结论与建议

3.1 研究结论

森林生态调节产品因其非排他性、非竞争性,生态效益的间接性和长期性特点,加之跨区域流动的复杂性,共同导致了市场交易难度大、消费者支付意愿低,并引发了区域间生态保护与利益分配的难题。相比之下,森林生态物质产品虽然产权清晰,可以通过市场交易实现生态价值向经济价值的转化,但其供给能力相对较弱,过度开发还导致了对森林资源的压力。此外,森林生态物质产品的生产需要大量资源和技术投入,并获得相关认证,进一步提高了准入门槛。至于森林生态文化产品,其多样性和高附加值产品的供给能力较弱,主要是在开发和创新方面缺乏足够的资金和人才支持,导致产品种类单一,难以满足消费者日益增长的多元化需求。同时,森林生态文化产品的宣传和教育力度不足,限制了公众对其的认知和参与度。

个人经济条件和责任归属的认知偏差是消费者选择不愿为森林生态产品生态溢价支付的主要因素。

受教育水平、个人月收入、对云南省森林生态产品的重要性认识3个因素对3类森林生态产品的支付意愿均有显著影响;了解程度显著影响消费者对森林生态文化产品的支付意愿。

3.2 对策建议

路径1:以政府补偿为主导的森林生态调节产品价值实现。在该路径中,政策制定者应设计并实施一系列经济激励措施和补贴政策,如设立专项基金、提供财政补贴、税收减免优惠、绿色金融扶持等方式,旨在降低企业的生产成本,减轻消费者在承担生态溢价时的经济负担;同时,明确界定森林生态服务的产权归属,建立跨区域生态服务协同管理机制,促进生态服务的公平分配与合理利用;此外,应加强公众教育与意识提升,增强社会各界对森林生态调节产品的重要性认识。

路径2:以市场交易为主的森林生态物质产品价值实现。首先,要在市场中建立满足消费者需求的生态品牌,为高学历、高收入群体提供更高附加值的森林生态物质产品,以此提升品牌溢价和市场竞争力。其次,要进行由政府主导的生态产品认证和相关认证体系监管,保证森林生态物质产品区别于一般的森林产品的内在价值认证的信息完善度和可信度,进一步提高消费者的支付意愿。最后,要提高公众对森林生态保护重要性的认识,增强个人的社会责任感和环保意识,遏制乱砍滥伐现象。

路径3:政府和市场结合的森林生态文化产品价值实现。政府应制定明确的森林生态文化产品发展政策,通过财政补贴、税收优惠、项目支持等方式,激发企业及个人参与开发的积极性。同时,建立健全的市场交易机制,将生态文化产品与旅游产品进行结合,打造融入森林生态教育、物种多样性展示、森林康养体验、少数民族生态文化探索和自然森林观光等丰富内容的精品生态旅游路线。此外,适当增加中高端森林生态旅游基础服务,满足高学历、高收入人群对高标准的生态旅游服务的需求,吸引更多的消费者,获得更多的旅游服务收入,高效地实现森林生态文化产品的生态溢价。

参考文献:

[1]吴琳敏,林以恒,郑焜,等.大食物观视角下森林生态产品价值实现路径研究[J].林业经济问题,2023,43(6):586-595.

[2]万深玮,赵海兰,柯水发.林业产业强国:国际比较与中国启示[J].中国农业大学学报,2024,29(8):1-16.

[3]郝春旭,璩爱玉,龙凤,等.国家环境经济政策进展评估报告2023[J].中国环境管理,2024,16(2):24-31.

[4]COSTANZA R,DARGE R,GROOT R,et al.The value of the world′s ecosystem services and natural capital[J].Nature,1997,387(15):253-260.

[5]朱颖,张滨,倪红伟,等.基于公共产品供给理论的森林生态产品产出效率比较分析[J].林业经济问题,2018,38(2):25-32,102.

[6]窦亚权,杨琛,赵晓迪,等.森林生态产品价值实现的理论与路径选择[J].林业科学,2022,58(7):1-11.

[7]李凡,颜晗冰,吕果,等.生态产品价值实现机制的前提研究:以南京市高淳区生态系统生产总值(GEP)核算为例[J].环境保护,2021,49(12):51-58.

[8]张璇,丘水林.我国省域森林生态产品供给效率测度分析[J].河北农业大学学报(社会科学版),2023,25(5):34-43.

[9]王晓丽,彭杨贺,杨丽霞,等.数字技术赋能森林生态产品价值实现:理论阐释与实现路径[J].生态学报,2024,44(6):2531-2543.

[10]张炜.退耕还林对农户劳动供给及收入的影响研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2019.

[11]李翔,徐迎军,尹世久,等.消费者对不同有机认证标签的支付意愿:基于山东省752个消费者样本的实证分析[J].中国软科学,2015(4):49-56.

[12]史臣.检视与反思:我国老年照料需求评估研究述评[J].智库时代,2018(26):275-276,279.

[13]戴晓武,于佳,李雅丽,等.消费者对乳制品HACCP认证支付意愿的实证研究[J].农业经济与管理,2017(1):74-83,100.

[14]付洪良,周建华.乡村振兴战略下乡村生态产业化发展特征与形成机制研究:以浙江湖州为例[J].生态经济,2020,36(3):118-123.

[15]李雅娟,张楠,张记磊.生态产品价值实现机制与影响研究:以塞罕坝二次创业为例[J].统计与管理,2023,38(12):4-15.

[16]蒲欢,钟晓丹,高建中.森林生态标志产品消费者购买意愿及其影响因素研究:以陕西省为例[J].陕西林业科技,2018,46(2):54-58.

[17]武照亮,阮芳芳.中心城市社区公共绿地支付意愿及影响因素研究:基于居民不确定性视角的分析[J].干旱区资源与环境,2024,38(5):20-29.

[18]张佳宁,胡小飞.生态林产品价值实现机制的四方演化博弈分析[J].农林经济管理学报,2023,22(6):736-748.

[19]杜雪莲,袁铭,彭伟辉.我国森林生态产品价值实现的模式、困境及建议[J].会计之友,2024(5):87-92.

[20]顾健,窦亚权,陈幸良,等.林下经济发展与森林生态产品价值实现:理论逻辑与实践路径[J].世界林业研究,2024,37(2):8-14.

[21]刘浩,余琦殷.我国森林生态产品价值实现:路径思考[J].世界林业研究,2022,35(3):130-135.

[22]朱洪革,曹博,张晓蕾.从森林依赖到森林生态产品价值实现:东北国有林区发展路径探析[J].世界林业研究,2024,37(1):16-22.