整体设计 任务驱动 活动推进

2024-12-31车福俊

摘要:在基于学习任务的单元主题教学中,教师要以课标为宗,以单元为基础,做整体设计;以连续性的语文实践活动为抓手,以学习任务为驱动,关注单篇与单元之间的勾连与互动,落实单元人文主题与语文要素,提高课堂学习效率,提升学生的综合素养。本文从四个方面出发,阐述基于学习任务的单元主题教学实践。

关键词:单元主题" 整体设计" 任务驱动" 教学实践

新课标将“阅读”安排在三个发展型学习任务群中,文学阅读、实用性阅读与思辨性阅读共同构成了阅读教学的三个维度。中年级是文学阅读与创意表达的起步阶段,就现行统编教材而言,如何以单元为基础,以学习任务为驱动,以连续性的语文实践活动为抓手,落实单元人文主题与语文要素,提高课堂学习效率,促进学生核心素养发展?笔者以统编教材三年级上册第二单元“金秋时节”为例,做了以下教学尝试。

一、明主题,定目标,做整体设计

本单元课文由三首古诗和三篇课文组成,意在让学生把握课文内容的同时,感受大自然的美妙,培养学生观察和想象的能力,激发学生热爱大自然、热爱秋天的情感。

以单元为单位是统编教材编排特点,每单元设宽泛的人文主题和具体的语文要素。教学中,要发挥单元教学的整体功能,依据文本的教学价值,整体设计单元学习总目标。就本单元而言,紧扣“金秋时节”这一主题,从单元整体出发,抓住导语、图片、课文插图、课文的课后习题、学习提示、交流平台等内容,在统筹学段一般性目标、单元重点目标和单篇课文个性化目标的基础上,确定本单元的学习总目标。

识字与写字:认识36个生字,读准1个多音字,会写38个字和29个词语,自觉积累有关秋天的词语。

阅读与鉴赏:能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,随作者一起走进别样的秋。能借助注释、插图等理解难懂的词语,进而理解课文内容。

表达与交流:能结合语文园地中的“词句段运用”与他人分享理解难懂词语的方法。

梳理与探究:能结合自己已有学习经验,梳理、总结理解难懂词语的方法并与他人交流分享,同时在不同的语境中灵活选择词语,体会其表达情意的作用。

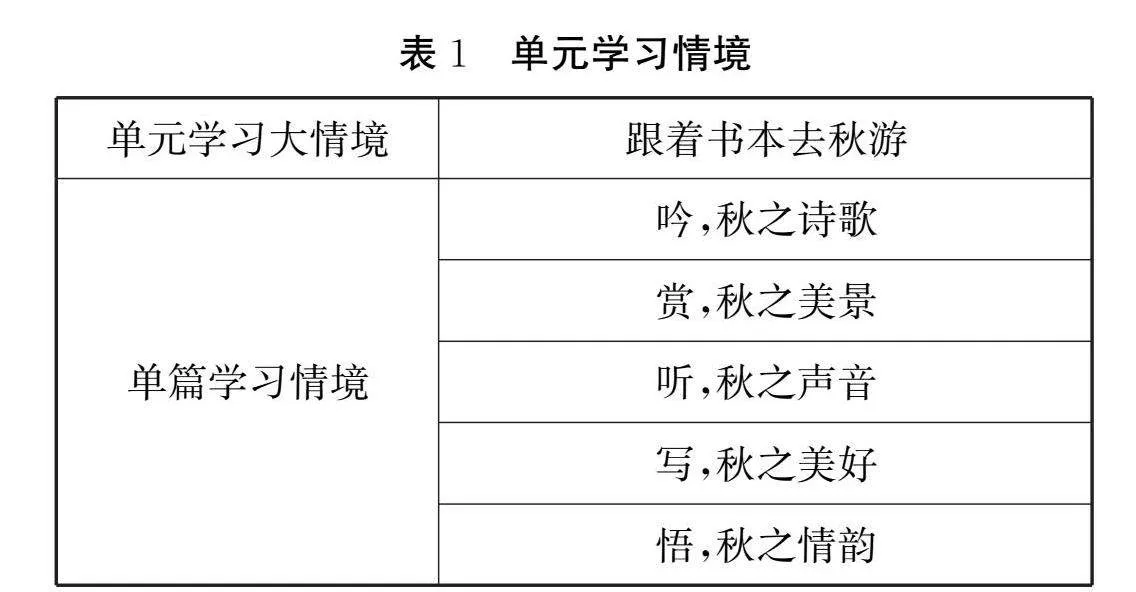

围绕目标,在“金秋时节”这个主题的引领下,笔者对本单元的教学做了整体设计,以“跟着书本去秋游”为情境驱动学生学习。引读单元页,明确单元学习要素,形成对单元的整体认识。把一个单元的内容整合到一起,引导学生自然而然走进所创设的学习情境中,发现秋天,感受秋天,激发阅读兴趣,开启一段秋日之旅。将单元学习变成一个趣味浓厚、层次鲜明、主题突出、内容完整的文学大舞台,使学生从点入手,运用多种方法理解难懂的词语,想象画面,感受具体景物,探究文章言语密码,然后再从点到面,把这些秋景意象放到一起比较,把握特点,培养学生美感,引导其形成自己的言语节奏并尝试表达。由于单元内课文体裁不同,各部分内容承载任务不同,笔者设计教学总任务,在总任务统领下设计子任务,并通过具体情境活动落地生根。

二、扣目标,创情景,设学习任务

根据本单元的学习内容和所设计的总目标,创设“跟着书本去秋游”的单元学习大情境,按照“吟、赏、听、写、悟”的顺序设置单篇情境(见表1),有序开展学习活动,带领学生入情入境,在真实而有意义的情境中读诗读文、赏秋悟情。

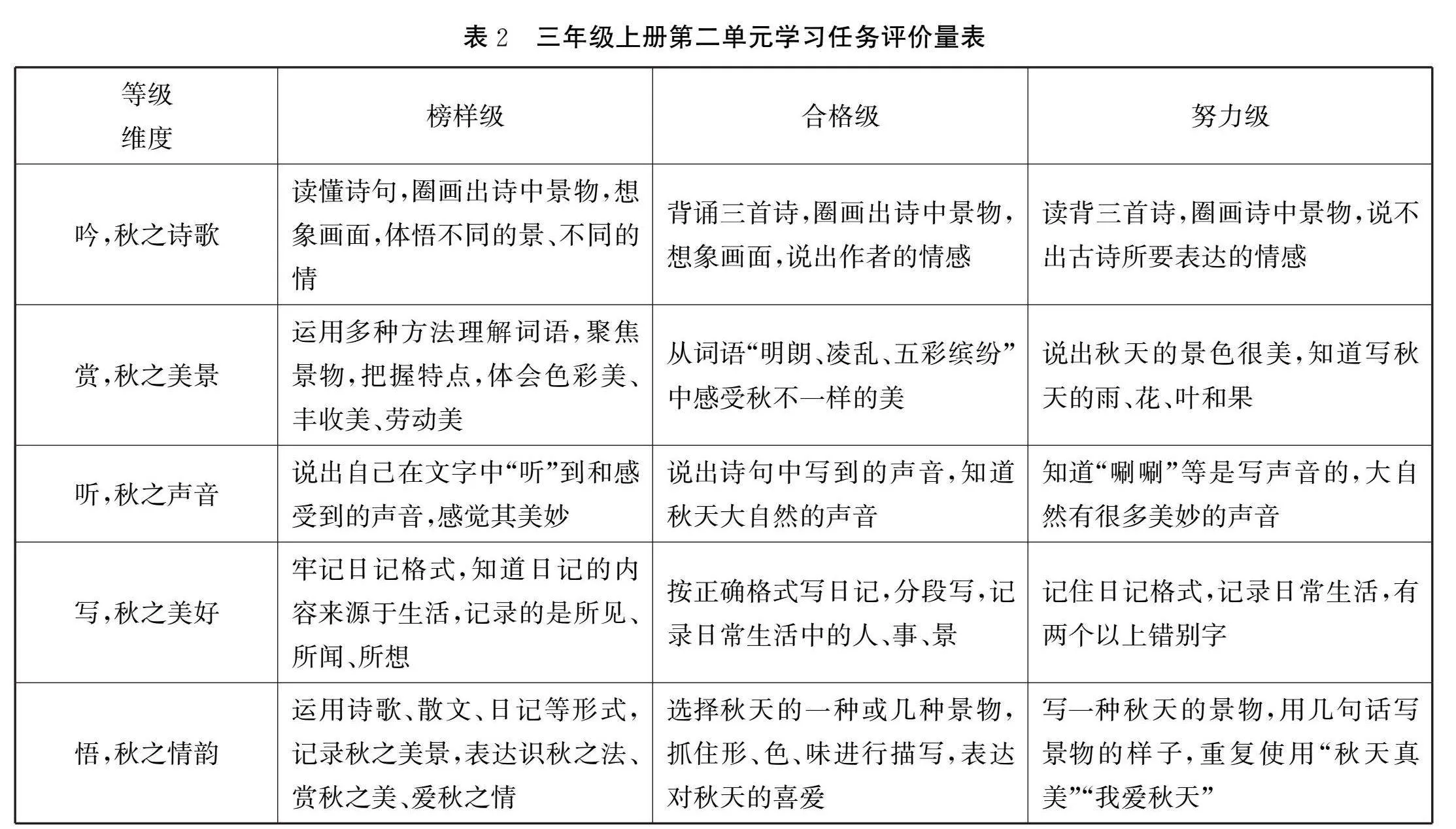

在“跟着书本去秋游”的单元大情境下,指向运用目标和认知目标,先设计“走进秋天,记录秋之美好”单元总任务,紧扣“金秋时节”这一话题概念,从学生的多重感官出发,引导学生读自己的书,说自己的话,写自己的日记,抒自己的情感。再依据人文主题与语文要素设计学习任务(见表2),力求每节课不超过两个学习任务,并且每个学习任务有连续的学习实践活动作为支撑。

三、设情境,植活动,促课堂实践

在前期准备的基础上,精心设计教学尤为重要,在设计过程中笔者以单元主题为宗,以学习任务为标,以情境为场,以活动为主体,关注单篇与单元之间的勾连与互动,让学生在实实在在的课堂中合作探究,突破重难点,实现课堂教学“利益”最大化。以下是《铺满金色巴掌的水泥道》第二课时教学实例。

(一)创设情境,开启发现之旅

教师:叶绍翁在《夜书所见》中写到“萧萧梧叶送寒声”,让我们感受到淡淡的秋思;张秋生爷爷的“小巴掌”,让我们惊喜地发现金秋的梧桐叶落在水泥道上,也落在我们的心里。今天这节课,让我们从心出发,开启自己的发现之旅吧!

学生完成学习任务单,交流自己喜欢的句子。

(设计说明:“发现”是一个充满魅力的字眼,它能激起思维火花的碰撞,它能流淌出清新隽永的诗篇。正如张秋生先生在《随时发现身边的美》中所言:“每个热爱生活,关心生活的人,只要有一双善于观察,善于发现的眼睛,就会寻找到别人不曾注意的、忽略的东西,而这些细小的事物里,往往就隐藏着许多美好的、令人感动的东西。”跟随自己的心去发现文本的美,从“一个亮晶晶的水洼”“一角小小的蓝天”到“熨帖地、平展地粘”“凌乱地排列”,再到“棕红色的小鸟”,一切看似平常,但都蕴藏着秋天的美。)

(二)学习任务一:作者的发现

活动1:赏析“水泥道的美”。

课件出示文章描写水泥道的语句,着重关注第6、7自然段:第6自然段有层次地写出了作者看到的整条水泥道的美景;而第7自然段则将目光聚焦在水泥道上的落叶。

赏析:第6自然段。

点拨:作者优美的笔触加上引发读者无限思绪的省略号,赋予水泥道的美以灵动性。“这块地毯一直能铺到路的尽头……”究竟有多远呢?六个小圆点带给我们太多的想象,这样的想象让水泥道的美更加闪闪发光!

活动2:体会“小雨靴的乐”。

(1)借助插图,再次读一读第8自然段,梳理作者的发现:一步一步小心地走着、一片一片仔细地数着、一双棕红色的小雨靴、两只棕红色的小鸟、蹦跳着、歌唱着……

点拨:“小雨靴”的描写是童话式的,它带着我们在水泥道上蹦跳着、歌唱着……这是人景相融的最美境界。

(2)质疑:小雨靴为什么像两只棕红色的小鸟?

(设计说明:用诗的思维写童话是张秋生童话的语言特点。本篇课文是张秋生创作的众多“小巴掌童话”中的一篇,作者希望读者学会用诗人的眼光去捕捉和记录生活中的点滴。唯美的秋景,童话式的描述,让思维在笔尖跳动,让读者爱上铺满金色巴掌的水泥道。)

(三)学习任务二:我的发现

活动1:通过对课文的鉴赏,关注有新鲜感的词句,在梳理交流中归纳写法。

点拨:用词准确,形象生动;巧用比喻,想象奇特;描写细致,层次分明;首尾呼应,浑然一体。

活动2:借助工具书读准“阅读链接”中“錾、筢”等字音,并思考作者在上学、放学路上有哪些发现、他是怎么来写自己发现的。

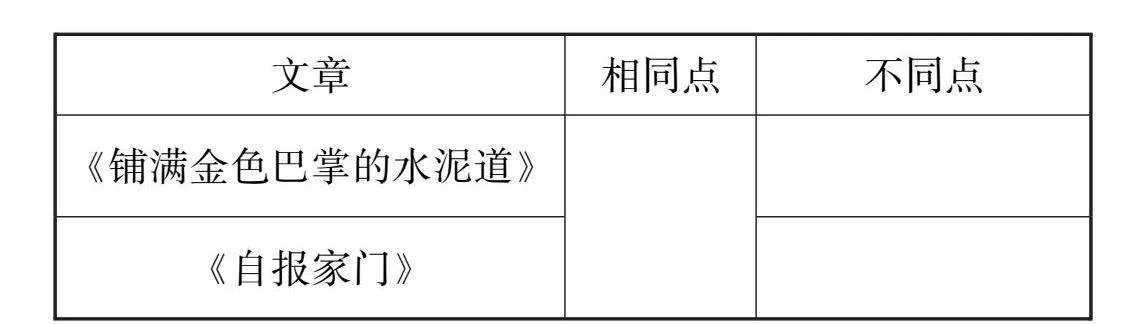

点拨:圈一圈《自报家门》中“我”在放学回家路上看到的景物,借助生活经验理解“手工作坊”“酱园”“石灰麻刀”等词语的意思,从中感受到汪曾祺笔下的放学路是一条大街,街上有各色的店铺,白描的手法使寻常可见的街道由平淡变得繁华。

活动3:将“阅读链接”中的文段与课文作比较,交流并完成表格。

活动4:用几句话写写上学或放学路上看到的景色。

点拨:写法上,可围绕一种景物进行细致描摹,也可对多种事物进行简略描写,如路边的动植物或行人、来往的事物或装修特别的门面等。语言上,尽量运用富有新鲜感的词句。

活动5:评议反馈,关注书写格式。

(设计说明:这一任务的设计旨在指导学生如何去观察、如何去感知、如何去描写,鼓励他们结合自己的生活体验,尝试用文学语言去表达对自然、对生活的热爱,将自己的创造力发挥出来。)

这样的课堂设计,从“心”出发,跟着书本开启发现之旅,本着简洁明了、提纲挈领的原则,直观地展示了本节课的教学脉络,立足学生的核心素养发展,达到了学科育人的目的。

四、制量表,促评价,教学评一致

新课标指出,义务教育语文课程评价重在关注学生的学,在学的过程中关注学生的语言文字运用能力、思维能力、审美情趣和价值立场。为此,在进行教学之前,笔者根据中年级学生的年龄特点和学段目标有针对性地设计了“学习任务评价量表”(见表2),以“教-学-评”三者合一,促进学生对知识的理解和掌握,激发学生阅读的兴趣,使其养成自我评价的学习习惯。

此量表适用于课堂教学评价,可提前告知学生,引导学生内化评价标准、合理使用评价工具、把握评价尺度,力求做到“教-学-评”一致,以评促学,以评促教,提高教学的针对性和有效性。

总之,基于学习任务的单元主题教学实践,要从单元着眼,进行整体设计;用任务来驱动教学,以活动来推进教学,教学评融为一体,从而落实核心素养提升要求;关注单篇与单元之间的勾连与互动,让学生在实实在在的课堂中合作探究,突破重难点,实现课堂教学“利益”最大化。当然,教师还要视具体情况对学习内容进行适当取舍,充分运用教学机智,处理好教学中的预设与生成,尊重学生的独特感受。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]李幼美.聚焦语文要素实施单元整合教学[J].福建基础教育研究,2022(3):4546.

责任编辑:丁 蔚