最低收购价政策可以提高农民种粮积极性吗?

2024-12-31孙甜甜

关键词:最低收购价政策;双重差分法;粮食播种面积;粮食产量;价格波动

粮食安全问题始终是政府和民众最为关心的问题,是党中央高度重视的头等大事。粮食最低收购价政策的设计初衷在于保护农民种粮积极性、稳定市场粮食价格,从而促进粮食生产稳定发展,保障国家粮食安全。自2004年起国家在主产区对稻谷实行最低收购价政策,从2008年到2015年,国务院连续7年调高了稻谷收购价格。2006年起国家在主产区对小麦实行最低收购价政策,并逐年提高收购价格,直到2014年达到目前历史最高价格。2016年起,国家持续下调最低收购价格,释放出强烈的改革信号。2023年中央一号文件把“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”放在首位,强调要“继续提高小麦最低收购价,合理确定稻谷最低收购价,稳定稻谷补贴,完善农资保供稳价应对机制”。那么,粮食最低收购价政策是否有助于改善我国粮食安全问题?粮食最低收购价政策的影响效应如何?更进一步的,是否要对粮食最低收购价政策进行修订?这些都是在推进最低收购价政策改革过程中亟待探讨的重要问题。

迄今为止,国内许多学者从不同角度对粮食最低收购价政策效果进行了深入研究,取得了许多重要的研究成果。一些学者认为实施最低收购价政策有利于提高农户种粮积极性、增加粮食种植面积[1-3],从而形成积极的市场预期[4]。最低收购价政策是促进农户储存粮食还是售卖粮食,取决于农户营粮规模,大规模营粮户趋向于扩大产能与提高储量,而较小规模营粮户总体呈现储粮量下降趋势[5]。当最低收购价格提高时,不同类型农户生产行为选择不同,兼业农户的生产行为选择不发生变化,农业收入占比越高的农户越倾向于增加土地经营规模,且相较小规模农户,大规模、中等规模、一般规模农户均倾向于增加土地经营规模、减少非农劳动时间[6]。彭长生等发现最低收购价调整时小农户多选择“调面积”,而大农户则更多选择“调结构”[2]。最低收购价政策对农户收入的影响总体表现在维稳、助涨与调节作用上,且随农户经营规模的扩大对农户增收效应渐次增大,但增幅偏低[5],政策实施有效促进了农户福利的增加[7]。王力和孙鲁云研究发现最低收购价政策显著降低了政策执行区省份小麦价格波动率,发挥了稳定小麦市场价格的作用[8]。目前关于最低收购价政策的研究十分丰富,但完整系统地分析最低收购价政策对粮食播种面积、粮食产量和粮食价格波动等多方面影响的研究尚不多见,且很多研究存在内生性问题。具体来讲,由于最低收购价政策实施省份的选择并不是随机的,政策执行区与非政策执行区本身就具有地理位置差异、气候条件差异等不同特征,这些无法观测的因素可能会影响粮食产量和粮食价格,从而导致估计结果存在偏误。基于此,利用2000—2020年12个省份的面板数据,采用双重差分法控制省份和年份固定效应,从粮食播种面积、粮食产量和粮食价格波动三个视角对最低收购价政策的影响效应进行全面分析。

一、模型设定与数据说明

(一)模型设定

利用最低收购价政策作为准自然实验构建双重差分模型,分别考察粮食最低收购价政策对小麦、稻谷的播种面积、产量和价格波动的影响。第一层差异来源于省份,第二层差异来源于年份。选取政策执行区作为处理组,非政策执行区作为控制组。模型构建如下:

其中,i 表示省份,t 表示时间。areait 表示粮食播种面积,yieldit 表示粮食产量,priceit 表示粮食价格。ln( priceit priceit-1 )为价格波动率取对数,这里用粮食生产价格指数乘以100取对数代替,即ln( priceit priceit-1 )= ln(PIit ) × 100 ,PI 为粮食生产价格指数(2003 年=100,可比价)。Treat 为政策虚拟变量,该省份实施了政策取值为1,反之取值为0;Time 为时间虚拟变量,政策是在当年和之后年份实施的取值为1,否则为0;Xit 表示既受政策影响也随时间变动的、影响被解释变量的其他控制变量,包括经济水平,采用地区GDP指数(上一年为基期)为替代指标;人口数量,采用人口自然增长率(population)为替代指标;农业投入结构,采用农业增加值占比(AVV)为替代指标[9];农业增加值占比,以农业增加值占地区生产总值的比值衡量。除此之外,还包括农作物种植结构(structure)、农用化肥施用量(fertilizer)、农药使用量(pesticide)、受灾面积(disaster)和农用机械总动力(machine)等指标。ε 为随机误差项。

(二)数据说明

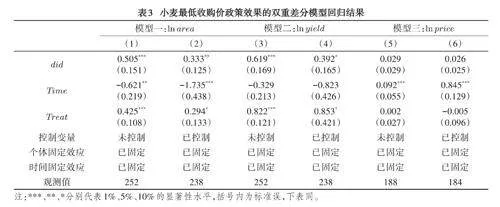

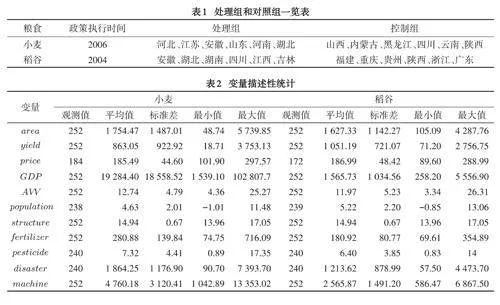

粮食最低收购价政策实施前后两个时期的面板数据来源于2001—2021 年《中国统计年鉴》。小麦及稻谷均使用12个省(区、市)的面板数据,由于最低收购价政策有意选取了粮食主产区,因此分别针对小麦和稻谷,选择实施最低收购价政策的6个省份作为处理组,经济发展水平与之相近的6个未实施政策的省份作为对照组,如表1所示,小麦和稻谷的变量描述性统计如表2所示。

二、实证分析

(一)实证结果

小麦最低收购价政策效果的双重差分模型回归结果如表3所示。表3的列(1)、列(3)、列(5)控制了省份固定效应与时间固定效应,列(2)、列(4)、列(6)在此基础上控制了可能影响被解释变量的其他因素。模型一和模型二的回归结果系数在1%水平上显著为正,在模型中加入控制变量后,回归系数和显著性水平均稍有降低,但仍然是显著的,且实施最低收购价政策的省份,小麦播种面积平均增加了33.3%,小麦产量平均增加了39.2%。表明实施最低收购价政策有助于提高农户种植小麦的积极性、增加小麦种植面积,从而增加小麦产量;模型三的回归结果系数非常接近于0,且不显著,说明小麦最低收购价政策对小麦价格指数的影响并不大。综上,实施小麦最低收购价政策有利于扩大小麦播种面积、提升小麦总产量,但是对抑制小麦价格波动的作用不显著。

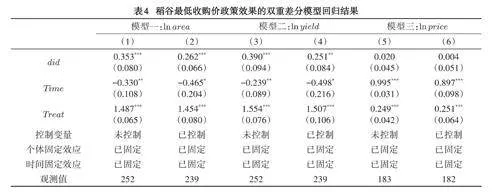

稻谷最低收购价政策效果的双重差分模型回归结果如表4所示。可以发现,不论是否加入控制变量,模型一和模型二的回归结果系数均在5%的统计意义上显著为正,稻谷播种面积平均增加了26.2%,稻谷产量平均增加了25.1%,表明稻谷最低收购价政策对稻谷播种面积有非常显著的正向影响,实施最低收购价政策有助于提高农户种植稻谷的积极性,增加稻谷种植面积,从而增加稻谷产量;模型三的回归结果系数非常接近于0,且不显著,说明稻谷最低收购价政策对稻谷价格指数的影响并不大。

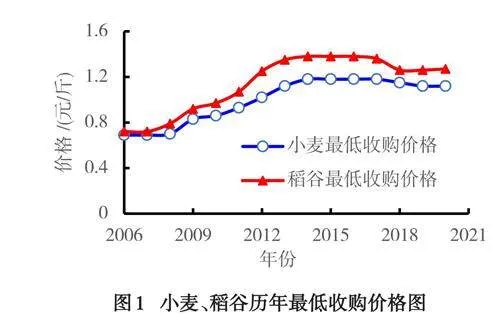

小麦、稻谷的历年最低收购价格,如图1 所示。可以看到,小麦最低收购价经历8年稳定上升期,自2007年至2014年,小麦最低收购价从每斤0.69 元(红麦)逐年稳定上升至每斤1.18 元,2009 年上涨幅度最大,上涨比例达18.57%。从2014 年开始,我国小麦最低收购价格已基本稳定,虽有小幅回落,但基本保持在1.15~1.18 元/斤区间。2007—2015年,我国稻谷最低收购价的水平呈逐年上升趋势。中晚籼稻的平均价格由每斤0.72元上升至每斤1.38元,平均年复合增长率达到8.47%。2015年,我国启动了农业供给侧改革,第一次将早籼稻的最低收购价降低,2016年又将早籼稻、中晚籼稻和粳稻分别调低。为了促进农民种粮积极性,国家在2020 年增加36.7 亿元,以扶持南方地区的双季稻和早籼稻最低收购价,以提振市场预期。在2022年,国家又一次提高了稻谷的最低收购价。

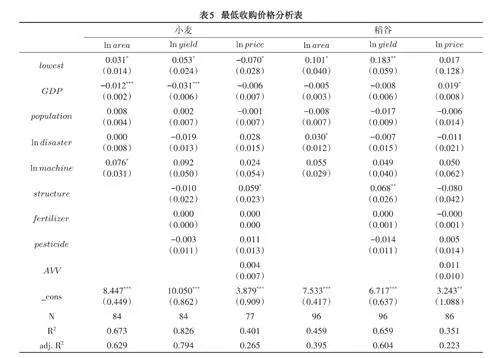

根据表5回归结果可知,最低收购价格对小麦播种面积、小麦产量、小麦价格指数的影响在10%水平上均显著。最低收购价对小麦播种面积和小麦产量均有显著的正向影响,当小麦的最低收购价格提高1 元/斤,小麦播种面积平均增加3.11%,小麦产量平均提高5.33%;同时,最低收购价格对小麦价格波动有显著的抑制作用,当最低收购价格提高1元/斤,小麦的价格波动平均降低7.01%。最低收购价格对稻谷播种面积和稻谷产量的影响在10% 的显著性水平上均有显著的正向影响,当稻谷的最低收购价格提高1元/斤,稻谷的播种面积平均增加10.1%,稻谷的产量平均提高18.3%;但是,最低收购价格变化对稻谷价格波动有正向影响,但并不显著。相比之下,最低收购价格变动对稻谷的播种面积和产量影响更大,农户种稻谷的积极性比种小麦的积极性更高,另外,最低收购价政策对稻谷和小麦的价格波动影响不同,最低收购价政策设计初衷是稳定粮食市场价格,即最低收购价格政策应对粮食市场价格具有抑制作用,而稻谷的最低收购价格提高反而会促进粮食市场价格波动,因此政策的调整可以对稻谷优先。

(二)稳健性检验

双重差分法的适用性及有效性建立在一系列假设基础上,为了确保回归估计结果的可靠性和稳定性,需要依次对重要的假设基础进行检验。

1. 随机性检验

要想排除非政策因素对被解释变量的影响,就要保证实验分组是随机的,即选择“最低收购价政策”执行省份的过程是随机的。如果存在与被解释变量相关的因素影响到政策执行省份的选择,那么未选择的省份就不能构成有效的对照组。由于粮食最低收购价政策执行区是有针对性地选取了粮食主产区,故粮食播种面积和粮食产量必定对政策执行省份的选取有显著影响,但是只要政策执行省份的选择与粮食价格波动不相关,则可以大体认为分组是随机的,由于选择粮食主产区导致的内生性问题可以忽略。采用各个省份实施政策前的数据,使用Logit模型,检验粮食价格波动对粮食最低收购价政策执行省份的选取是否有影响,回归结果见表6。表中(1)(2)的结果可以看出,在控制了经济水平、人口数量、农业投入结构以及农业种植结构之后,小麦播种面积和产量的系数在5%水平下显著为正,说明小麦最低收购价政策执行区是有针对性地选取了小麦主产区,与前文推理一致。而(3)(6)的结果表明,小麦和稻谷的生产价格指数的估计系数不显著,这说明政策执行地区的选择并不依赖粮食价格波动。因此可以认为,所选取的样本基本上符合随机分组的基本假定。

2. 平行趋势检验

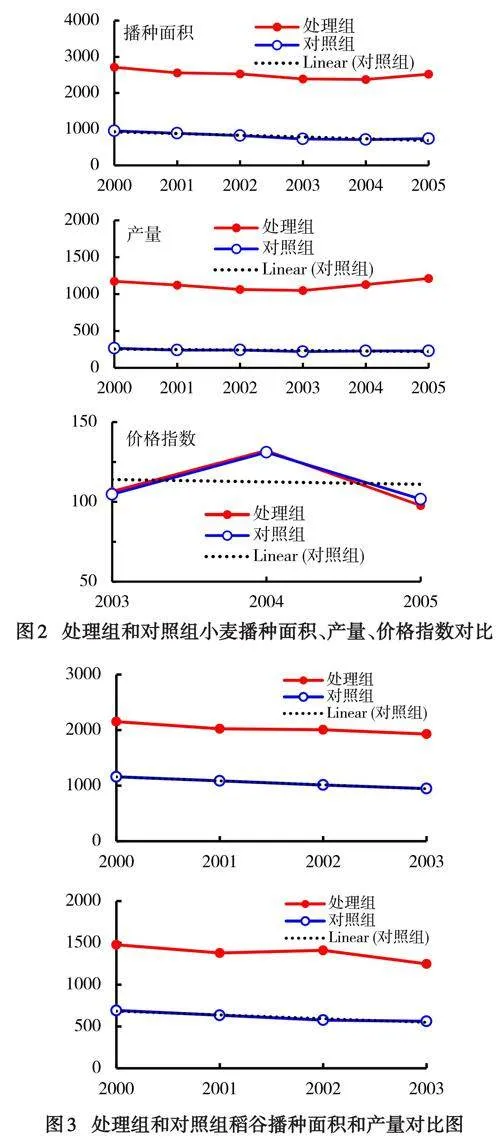

除了政策上的差异之外,实验组与控制组在各个方面都应具有相似的特点。这要求处理组和控制组具有同方差性,同时处理组和控制组的被解释变量在最低收购价政策实施前具有相同的变动趋势。根据处理组和对照组在粮食最低收购价政策实施前被解释变量的均值来描述其时间变化趋势,画出粮食播种面积、产量、价格指数的波动走势图,结果如图2、图3所示。总体来看,在粮食最低收购价政策实施前,处理组和对照组的粮食播种面积、粮食产量、价格指数的时间趋势基本一致,但绘制时间趋势图其实是一种比较粗糙的方法,不能在统计意义上准确判断处理组和对照组是否存在显著差异。

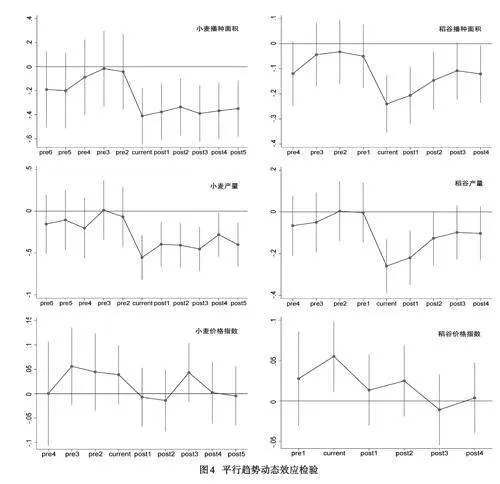

为了更准确地检验处理组和控制组在政策实施前被解释变量的变化趋势是否一致,采用事件分析法来进行平行趋势检验。具体方法是在回归中加入年份虚拟变量与处理组虚拟变量的交互项,那么交互项的系数度量的就是处理组和控制组之间的差异。回归模型如下:

其中,Policyi,t-T 是一系列虚拟变量,如果i 地区在t - T 期实行了最低收购价政策,则取值为1,否则为0。例如虚拟变量Policyi,t-2 表示i 地区在t - 2时期实行了限购政策,其衡量的就是政策实施后第二年的效应。因此,β0 衡量的是实行最低收购价政策当期的政策效果,β-6 到β-1 衡量的是实施政策之前1—6期的政策效果,β1 到β6 衡量的是实行限购政策之后1—6期的政策效果。本文的数据是从2000 年到2020 年,此处只选取了部分年份,覆盖了实施前的6年。关注刻画的变量是βT,表示在政策开始第T 年时,实验组与控制组之间的小麦播种面积、小麦产量、小麦价格指数的差异。结果见图4。

由图4可知,最低收购价政策实施前,即T lt;0 的区间,β 均不显著,表明执行政策省份与非执行政策省份在此之前并无显著差异,即满足平行趋势假定。然而,从T = 0 开始,β 则开始显著大幅下降,表明最低收购价政策实施显著地降低了粮食播种面积和粮食产量。而对于粮食价格指数,β 在政策前后均不显著,表明执行政策省份与非执行政策省份并无显著差异,满足平行趋势假定。

3. 安慰剂检验

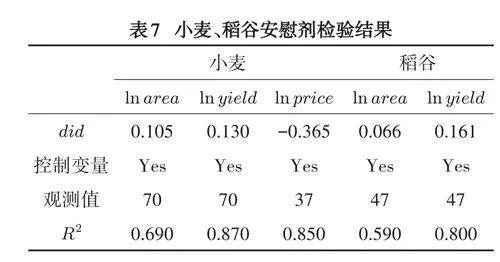

满足平行趋势假设也不意味着模型是稳健的,依然要考虑政策干预时点之后处理组和对照组被解释变量的趋势变化是否受到了其他因素的影响,仅凭一个交互项并不能够说明最低收购价政策导致了被解释变量的变动。作为双重差分模型中的重要一环,安慰剂检验可以使did 估计结果更具稳健性。安慰剂检验的核心思想是虚构处理组进行回归。具体步骤为:第一步,假设政策实施年份为2003年,研究区间为2000—2005年。第二步:对假想的小麦最低收购价政策的实施年份进行回归。如果虚构的政策变量的估计系数是不显著的,那就说明除去政策影响,处理组和控制组省份的被解释变量的变动趋势的确是不存在系统性差异的;如果虚构的政策变量的估计系数依然显著,表明原先的估计结果有很大可能出现了偏差。检验结果如表7所示,虚构的政策变量的估计系数均不显著,说明处理组和控制组的变动趋势不存在系统性差异,从而得出原来的估计结果是无偏的。

三、结论与政策建议

利用我国在不同省份执行粮食最低收购价政策这一“准自然实验”,构建双重差分模型,考察了最低收购价政策对粮食播种面积、粮食产量以及粮食价格波动的影响。研究结果表明,最低收购价政策可以显著促进粮食播种面积和粮食产量的提升。特别地,实施最低收购价政策的省份,小麦播种面积平均增加了33.3%,稻谷播种面积平均增加了26.2%,小麦产量平均增加了39.2%,稻谷产量平均增加了25.1%。这些结果表明,最低收购价政策的实施有助于扩大粮食播种面积,增加粮食产量,有效促进了农民种粮积极性,实现了政策设计初衷。而且,最低收购价格变动对稻谷的播种面积和产量影响更大,农户种稻的积极性比种小麦的积极性更高。其次,最低收购价政策对稻谷和小麦的价格波动影响不同,最低收购价政策设计初衷是稳定粮食市场价格,即最低收购价格政策对粮食市场价格具有抑制作用,而稻谷的最低收购价格提高反而会促进粮食市场价格波动,因此政策的调整可以对稻谷优先。但是,最低收购价政策对粮食价格波动的影响很小,且回归系数并不显著,这可能与政策的实施力度、粮食的品种特性等因素有关。此外,还验证了一系列双重差分法合理性需满足的假设基础,确保了估计结果的可靠性和稳定性。

首先,优先推进稻谷最低收购价政策,释放积极粮食价格信号。最低收购价政策的调整不应导致粮食市场价格的大幅波动,与小麦相比,稻谷的市场价格波动受最低收购价政策的影响较小,这可能是由于稻谷的种植惯性较大、转移成本较高,因此农民种稻的积极性更高,优先推进稻谷最低收购价政策可以提振农民种粮积极性、保障粮食供给。其次,进一步丰富粮食种植补贴种类,加大补贴力度,不断降低农民的粮食种植成本,确保农户种粮收入。最后,逐步下调粮食最低收购价格,建立“优质优价”粮食收购机制。农民对最低收购价格的心理预期和依赖性,加上政府对粮食市场价格的托底支撑,不利于引导农民种植优质粮食,会使粮价持续上涨而不下跌,难以形成“优质优价”机制,逐步下调粮食最低收购价有助于倒逼农民降低种植成本、改种满足市场需求的高质量粮食产品来提升种植收益。此外,品质过硬的粮食能卖出更高的市场价,积极引导农民选种优质粮食品种,鼓励农业经营主体走绿色发展道路。