酌古延今,生生不息:中国名画史脉络综述

2024-12-25徐爽刘畅阮璐迪

中国画,随着中国数千年的文化脉动,发展为以笔、墨、绢、纸等材料呈现,集诗、书、画、印为一体的二维视觉艺术品。作为有着独特价值的东方艺术,中国画不仅蕴含着中华民族的性格和情趣,还是中华民族的文化结晶和精神寄托。

从附属装饰到独立艺术

中国画,作为一个独立的艺术门类,经过以千年计的不断演化,才从工艺美术中脱颖而出。因此,早期的中国画最为重要的使命,就是在形式上成为绘画,即在绘画媒介和材质上产生创新与发明,形成专属的系列品,从物质的角度实实在在地成为一种艺术形式。

人类先民由于生存环境的局限,不能掌握纯粹意义上中国画所需的材料,这些被认为是早期绘画的作品,通常只具备了在二维空间中呈现图像的特征,以及一些可以溯源出中国画笔墨技法的雏形。在仰韶文化、马家窑文化、龙山文化等我国代表性新石器文化遗址中,陶器、玉器、牙骨雕等物品上的纹饰,都是早期的二维描画作品;春秋战国时期青铜器上大量出现的嵌错纹样,证实工匠已经深谙青铜器上的刻画之道,以剪影表达的众多人物形象,动作协调、故事生动,即使相隔数千年仍然可将作者的目标信息准确传递,拓印下来的图案都可算得上单色画精品;而在战汉时期出现的帛画,虽然是当时丧葬仪礼中的必备物品,但已经完全具备了绘画的形式及方法。

战国中晚期的《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》被认为是我国现存最早的绘画作品,画中以线条为主要表现手段,绘出最具人物特征的侧面形象,并用其他事物共同构成想象中的故事情节。《人物龙凤帛画》在人物外形的把握上还略显粗拙,但在更晚一些的《人物御龙帛画》中,人物比例和形态已相当逼真。虽然帛画还是具有实用价值的非欣赏品,但其可以卷起、移动的特点,以及线描与染色的中国画技法的运用,使它已经可以算作一件独立的视觉艺术品。

至此,中国绘画从工艺美术品的附属装饰成为独立的艺术门类,用数千年的时间完成了自身的形式确认,这个中国绘画发展中最为漫长、也最为基础的酝酿期,使真正意义上的中国画破壳而出。而中国画的形式,在随后的两千多年逐步发展成熟,先后出现了手卷、屏风、画幛、长卷、立轴等各种样式。

在汉晋的数百年时间里,绘画依然属于功能性物品,并不被当作艺术品。到了汉代,绘画的功能被提高到“与史为鉴”的高度,在画像石、画像砖中各种利于礼仪教化的典故以“图载”的形式出现,直观地引导和震慑民众。

求“真”道路上的形与神

魏晋至唐宋的千年间,中国画通过绘“形之真”而传“神之真”的探索,完成了从形式到内涵的全面蜕变,成为真正而纯粹的艺术。

在绘画形式确立后,通过对绘画材料和媒介的融汇使用,从再现描画对象的真实外形到探究其内在真正的精神,逐渐产生了多种与之匹配的绘画技法以及专门性理论。虽然中国画不似西方绘画追求物象真实的“似”,但在求“真”的道路上却比西方绘画要全面得多,并在绘画作品以及绘画理论中反复以不同的形式和语言进行强调。从艺术的视觉体验而言,中国画直指内在,追求生命本质的“真”,映射画者的心灵,引发观者的共鸣,已经充分具备了绘画艺术的审美特征。

东晋顾恺之不仅有充分表现人物精神气度的《女史箴图》,叙事性“眉目传情”长卷《洛神赋图》等唐宋摹本存世,还提出了“传神写照”的绘画意旨,泽被后世。南朝谢赫在《古画品录》中提出“六法”作为品评绘画的标准,开篇就是表现事物内在生命力的“气韵生动”,而强调对外形再现准确性的“应物象形”只排在针对技法的“骨法用笔”之后的第三位,足以看出他品评绘画的标准和侧重。

隋唐时期的绘画总体向着精细、状物方向发展,对当世人物及大事件的描绘,使绘画的写实功能凸显。为了更好地写实,绘画笔法开始受到高度重视,画家和批评家也都投注大量精力关注绘画的形式问题。如唐代阎立本的《历代帝王图》在人物衣纹、轮廓以及面部五官的刻画中,运用不同粗细的线条,使十三位帝王、三十三位侍者的形象更富立体感且气度精神各异。在《步辇图》中,阎立本更是通过对吐蕃使者觐见时每个人物的深刻细致描画,在对比中烘托出泱泱大国的气度。

而王维等文人以关注内心情感出发的破墨笔法,形成了只有黑白两色的山水画新形式,虽与真实景观更不相同,却更突出了对神韵的追求。五代山水画家荆浩在《笔法记》中区别了“有形无生气”的“似”和外形内在气质都很饱满的“真”,对真的要求直指“形神兼备”。花鸟画的“黄筌富贵,徐熙野逸”则将两种不同风格呈现在人们眼前,不仅写实技法越来越精到,而且还发展出画面有着放逸之姿的写意萌芽。

宋代画院制度和院体画的兴盛,让中国画的写实达到了顶峰。尤其是花鸟题材的绘画,细致入微地描绘形貌,又兼顾禽鸟的生动神色,达到了十分逼真的效果。

而对于日常生活的真实再现的需求,逐渐发展出了风俗画,画中景物如实再现着当时的风土人情。大场景的风俗画《清明上河图》呈现了汴京的城市面貌以及社会各阶层的生活状况,画中数量庞大的各色人物虽笔墨不多却活灵活现,各种牲畜、交通工具、建筑也都逼真而特色鲜明。

至此,中国画完成了通过对写实技巧和形式的孜孜追求,以“形”似写“神”真的探索;完成了一段中国画写实以求真的发展史。

从写实到写意的形式之路

中国的写实绘画,始终强调以“形”写“神”,“形”是表象,“神”是主因。在对表象的处理中,不仅需要对物像精准描绘,还包含了相当多的加工美化成分,无论山水、人物还是花鸟,都呈现出一种高于生活的接近理想化的美。

而散点透视正是最为匹配的方法论,没有固定视点、视线和视向的限制,画家将对物象多方位观察的结果和最具特点的影像综合组织在同一画面内。于是山水画中会在平、高、深“三远”中取其二,花鸟画也会综合物像最美的一面。

北宋崔白的《双喜图》中,被野兔惊扰的喜鹊大叫大嚷,野兔还一脸莫名其妙,一切是那么的活灵活现。但若深挖野兔的结构比例,会发现它不仅没有清晰的骨骼支撑,而且头部和眼睛与真实的兔子相比都要偏大。但恰恰是这种以理想形象为基础的意象型写实,才成就了中国画中的真。

中国画中的写意其实是在写实传统中孕育出来的。“六法”中的“气韵生动”到了宋及以后的文人画中变成了崇尚“意似”,追求“逸格”“写胸中逸气”“意趣”;文人画在脱离“形似”的写实中,画面常见“逸笔草草”,中国画开始像诗歌一样,被用作抒发内心情感的一种手段。

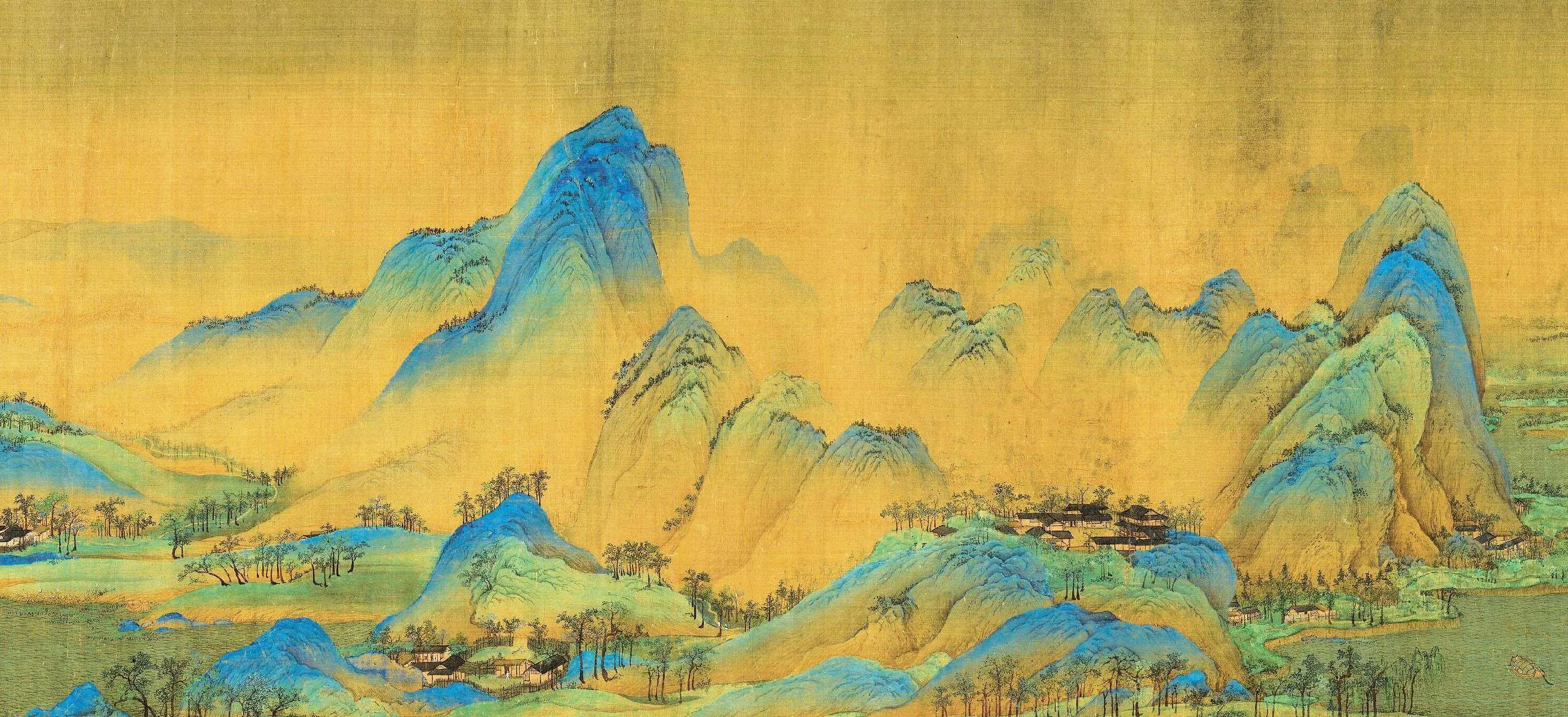

元代,以写意为宗旨的文人画大为流行,元代书画领袖赵孟頫提出的“复古”口号,强调高古趣味,将重“意”定为绘画的诉求。所以在他的《鹊华秋色图》中才会有双峰如笔直三角形的华不注山和形如牛脊背的鹊山。

“元四家”(指黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒)的文人山水画作品,以诗意和个人化的内心情感为主要表达对象,建构了平淡天真、不拘形似、追求笔墨、诗书画结合为旨的审美体系。其中,倪瓒的《六君子图》以山水间的空寂,诉说着失意落寞的心境,画名更是出自同为画家的黄公望在画面中的题诗“居然相对六君子”一句。“写意”从形式到理论得以成熟,并且以极为旺盛的生命力成为自元以后中国绘画的主流,写实再也没能与之争锋。

明代文人画与元代相比有着更为深刻的变化。虽然派别林立,却皆取法宋元。许多士大夫画家已脱离形质,追求更自由地抒写主观情感,于是小写意甚至大写意应运而生。花鸟画的写意观念也逐渐加强。从明初的林良用兼工带写或水墨小写意法作花鸟,到后期的陈淳、徐渭彻底完成了向水墨大写意的飞跃,无论是黑白的牡丹还是葡萄,把水墨、毛笔与宣纸的材料特性和画者直抒胸臆的性情都发挥到历史新高,而徐渭将草书入画的笔法更对后期画坛的发展产生了深远影响。

随着商品经济、市民文化的影响,以及文人画家身份地位的变化,元代那种相对纯正的文人画已然没落,明代文人画不可避免地出现了“戾行相兼”“雅俗共赏”的局面。画家们以卖画为生,让画作从“聊以自娱”变为“以画娱人”,也随之出现了“匠气”。明末的董其昌再次提出“复古”来纯化文人画,强调把贵族趣味重新引入到文人画,他提出的“南北宗论”在对文人画发展历史做出总结的同时,也指明了文人画的审美观念和趋势,影响了随后三百余年的中国画坛。

清初“四王”(指王时敏、王鉴、王翚、王原祁)正是董其昌的拥趸者和“南北宗论”的践行者,他们对标元代纯粹的文人画,进行临摹和效法,被清廷作为画坛正统。同一时期出现的“四僧”(指朱耷、石涛、髡残、弘仁四位遁入空门的画家)则更多汲取了陈淳、徐渭的笔墨意趣,运用书法笔法挥写作画,将写“意”的形之大意、物象气韵、主观精神三重含义全方位加以表达。八大山人(朱耷)那些翻着白眼的游鱼和禽鸟,明显被画家进行了人格化处理,将自己的愤懑之情尽述。清中期的“扬州画派”以及清晚期的吴昌硕等人也都深受影响,在大小写意的道路上上下求索,在表现自然形态的前提下,超越了“观看”本身,指向物象的精神层面和内在本质。

绘画,在中西方都经历着不同时期的演变。然而不论是追求“形似”的生动写实,还是超越“观看”的美化性筛选和想象概括,中国画都在经营构图和笔墨技法的完善中逐渐丰满,各时期的画家们酌古延今、穷毕生心力营造出一个又一个巅峰之作。中国画也因此在数千年里生生不息,完成不同时期“审美上的自我彰显”,发挥着巨大的社会价值,为后世创造出宝贵的精神财富,这就是构筑中华不朽文明的“了不起的中国画”。

(来源:机械工业出版社《了不起的中国名画》前言)