《了不起的中国古建筑》之晋派营造

2024-12-25穆宇星王国彬

2024年8月底,一款名为《黑神话:悟空》的国产游戏犹如一股不可阻挡的文化洪流,席卷了全球玩家的心田。它不仅在各大游戏平台上迅速占领榜首,更以其精湛的游戏制作、引人入胜的剧情设计,以及对中国传统文化的高度还原,赢得了全球数亿玩家的青睐,将璀璨的中华文化之光洒向了世界的每一个角落。

在游戏中,玩家仿佛穿越时空,与“天命人”并肩作战,重新踏上西游之路。这一路上,中国古建筑的璀璨身影频频出现,以它们独特的魅力,成为游戏中最令人难忘的风景线之一。由机械工业出版社出版的《了不起的中国古建筑》一书,不仅是对中华优秀建筑文化的全面梳理与展示,更是每一位文化爱好者不可多得的宝藏。其中,更是普及了《黑神话:悟空》游戏中出现的悬空寺、佛光寺、应县木塔等古建筑,该书以其细腻的质感、精准的构图,完美呈现了这些历史遗珠的独特韵味与不朽魅力。这些带有高清照片的建筑内容,不仅是普及知识,更是文化的传承,让每一个翻开书页的人都能感受到那份穿越时空的文化震撼。

晋派只是一个泛称,不仅指山西一带,还包括陕西、甘肃、宁夏、河南及青海部分地区。在这些地理风貌接近的地区,以山西的建筑风格最为成熟,故统称为晋派建筑。

“地上文明看山西”,充分说明了中国古建在山西地区的数量之多。山西为何会拥有如此众多且珍稀的古建筑呢?关键是独特的水土条件。山西地处我国地形第二级阶梯北部的黄土高原,春、夏、秋、冬四季分明,夏季干热少雨,冬季严寒。因此,以木结构为主体的古代建筑物不易受潮而霉腐,而冬季的严寒灭杀了专以木材为食的蛀虫。山西的山区较多,纵横的山脉成为气候稳定的天然屏障,众多错落的山峰非常有利于排水,从而减少了建筑物的洪涝风险。纵横的山区切碎了适于营造的平原地带,也造就了交通的不便,使得古代建筑不能集中地分布在某一个区域内,碎片化的营造条件,使山西古建筑呈现“星罗棋布”的分布特征。这种地理以及气候上的特点,以及看似并不优越的营造条件,反而使得晋派建筑侥幸躲过了天灾人祸,留下了众多的古代木建筑。

一般来讲,晋派建筑的代表主要有三类。最为人熟知的一类是文化历史类建筑,特殊的地理地貌,留下了北魏、唐、宋时期以来的一系列寺庙、祭祀遗迹等人文遗产。在山西现存的近三万处古建筑文物之中,宋、辽、金三朝之前的木构建筑约占全国的3/4,而元代的木构建筑更是十有七八在山西,仅存的三座唐代木结构建筑更是全部位于山西。如果说中国建筑是一部木头的中国史诗,那么这部书的重要内容都是由山西贡献的,而其中最精彩的一部分就是文化历史类建筑。

第二类是窑洞建筑,这也是西北地区分布最广的一种建筑风格。窑洞建筑可以说是北方建筑的起点,是人类最古老的定居形式——“穴居”的改良与发展。黄土高原的优质土壤不但容易挖掘,不易坍塌,且非常保温,可以说是最绿色环保的营造方式。祖先们正是通过窑洞才逐步在相对贫瘠的黄土高原生存、繁衍和壮大起来的。窑洞建筑有靠崖式、下沉式、独立式三种营造方式。穴居式的古老居住方式,粗犷的窑洞设计,表面是以土为体的普通民居,本质却是大河文明沉积数千年的历史与文化。

山西丰饶的黄土与煤炭资源也为砖瓦的大量烧制提供了可能,在人们不断追求家园坚固的过程中,耐用的砖瓦开始普及进千家万户,人们也逐渐脱离黄土,开始了独立的营造。据说,中国现存最早的砖木结构民居建筑便诞生于元代的山西。从“靠崖式与下沉式”到“独立式”的窑洞营造,人们一步步走出山区,走向了自由建造的广阔天地,为大院民居建筑的兴起打下了基础。

第三类就是大院民居建筑。明朝北方边防促进了晋商的兴起。勤劳的晋商,在财富积累并吸收官派建筑风格的基础上,开始形成自己的建筑风格。晋商们四处奔波,在各地建设票号、会馆,这种走遍全国的眼界,使山西的民居融合了多元的建筑元素:徽州的马头墙在晋南民居中不难见到;苏州园林的曲墙在山西随地势而蜿蜒;甚至西洋的建筑样式,也成为寻常风景。合院式的布局不仅用于居住,亦可随功能的转换变身为书院、衙署、宗祠、戏院等。商贾豪门还将多个院落拼合成一个个大院,有的甚至效仿京城的皇宫王府布局,在礼制约束的边缘,形成了晋派建筑的第三种建筑类型。由此,晋派建筑在晋商走南闯北的见识中,化土为砖,规矩方圆,由窑洞演变为一个个稳重大气、严谨深沉、秩序井然的深宅大院,在历史大浪的翻涌之下,成为中国建筑史中一颗颗闪光的金粒。

南禅寺

山西拥有我国仅存的三座半唐代木构建筑遗迹中的完整三座,分别是南禅寺、佛光寺、广仁王庙。南禅寺是梁思成先生失之交臂的亚洲最古老木建筑,早于佛光寺东大殿七十多年,是我国现存最古老的一座唐代木结构建筑。

唐德宗李适继位后的第三年(782年),僧人法显带领村民热火朝天地重建村内寺庙。虽是山野村庙,但其造像规格样式都一丝不苟地仿制五台山的名寺气派。这座沿袭“南禅寺”旧名的村庙,因地处偏僻、规模较小,不被州府、县志所辑,幸运地躲过了845年的“会昌灭佛”。

整个大殿建筑坚实、质朴、苍古、秀雅,反映了唐代的建筑风格。大殿建成一千多年来,历经五级以上的地震8次,均未受到大的损坏,皆因用材断面合理,纵横构件牢固,其力学与美学的巧妙结合,彰显中唐时期的建筑技艺已普及到偏僻乡村。

梁思成、林徽因与营造学社其他成员因为战争错过了距离佛光寺50千米的南禅寺。直到1953年,这座被遗忘在山野间的千年古刹才被发现。既幸运又坎坷的命运,使南禅寺拥有不一样的美感。可谓是“空有胜景孤坐处,世间已过一千年”。

佛光寺

佛光寺全称“佛光真容禅寺”,因置额闻名,它没有南禅寺的幸运,在皇权兴法灭法中几沉几浮。佛光寺被称为“中国木构架建筑的活化石”。佛光寺东大殿内外柱同高,“神圣空间”与“世俗空间”明显分隔,而礼佛空间不仅包含室内,也外延到室外高台,乃至对周遭自然景观的充分利用。它的发现令中外建筑界为之震动,并一举改写了日本建筑史学家书中关于中国无唐代木构架建筑遗存的断言,使中国木构架建筑成为名副其实的世界建筑奇迹。

1937年,梁思成和林徽因等营造学社学者根据《敦煌石窟图录》中“大佛光寺”的记载,按图索骥发现佛光寺,揭开了“中国第一国宝”的面纱。更为神奇的是,林徽因通过东大殿梁下的墨迹,推断出这座寺庙的施主竟然是位女性,于是,两个同样美丽的女子,一千多年后在这辉煌的庙宇中邂逅。

佛光寺一寺之中,寥寥几座殿塔,几乎全是国内建筑的孤例:佛殿建筑物,本身已经是一座唐构,乃更在殿内蕴藏着唐代原有塑像、绘画和墨迹,四种艺术萃聚在一处,在实物遗迹中诚然是件奇珍。

晋祠圣母殿

山西省太原市的晋祠为纪念周武王次子叔虞而建,是少有的大型祠堂式传统园林,被誉为“山西小江南”。晋祠的圣母殿初建于北宋,是祠内主要建筑,坐西向东,位于中轴线终端,是为奉祀姜子牙的女儿、周武王的妻子、周成王的母亲邑姜所建,故称圣母殿。

圣母殿建筑的殿堂梁架是中国现存古代建筑中唯一符合《营造法式》殿堂式构架形式的孤例,前廊进深两间,采用了“减柱”法设计而显得特别宽敞。所谓“减柱”,就是在应有柱子的地方不放柱子,以增加建筑室内的空间。减柱法不但有效减少了空间的视线阻隔,增加了高大神龛中圣母的威严,而且为设置塑像提供了自由宽阔的空间便利条件,还在前廊营造出宽阔的祭祀空间。由前廊进入殿内,光线由亮转暗,使朝拜者的心境也随之沉静。殿周柱子均向内倾,形成“侧角”,平柱至角柱逐渐升高,造成“升起”,致使屋檐曲线弧度显著,不但增强了建筑的稳定,而且增强了建筑造型的艺术美。

鱼沼飞梁指的是圣母殿前的古桥建筑,是我国现存最早也是唯一的木结构十字形桥梁建筑,同时是世界上唯一保存完整的古代十字形桥,被称为世界最早的水陆“立交桥”。古人以圆者为池,方者为沼,此沼为晋水第二大源头,因其流量甚大,游鱼甚多,所以取名鱼沼。沼内立34根小八角形石柱,柱顶架斗拱和枕梁,承托着十字形桥面,整个造型犹如一只欲展翅飞舞的大鸟,故称飞梁。殿前汇泉成方形鱼沼,上架十字形平面的桥梁起殿前平台作用,构思甚是别致。桥梁充分利用材质在环境中的特长——石柱在水中耐腐,木材具有韧性与塑性,石桥板耐磨、防火,达到了桥梁坚固、美观、耐久的效果。建筑学家梁思成先生曾赞叹道:此式石柱桥,在古画中偶见,实物则仅此一孤例,洵属可贵。

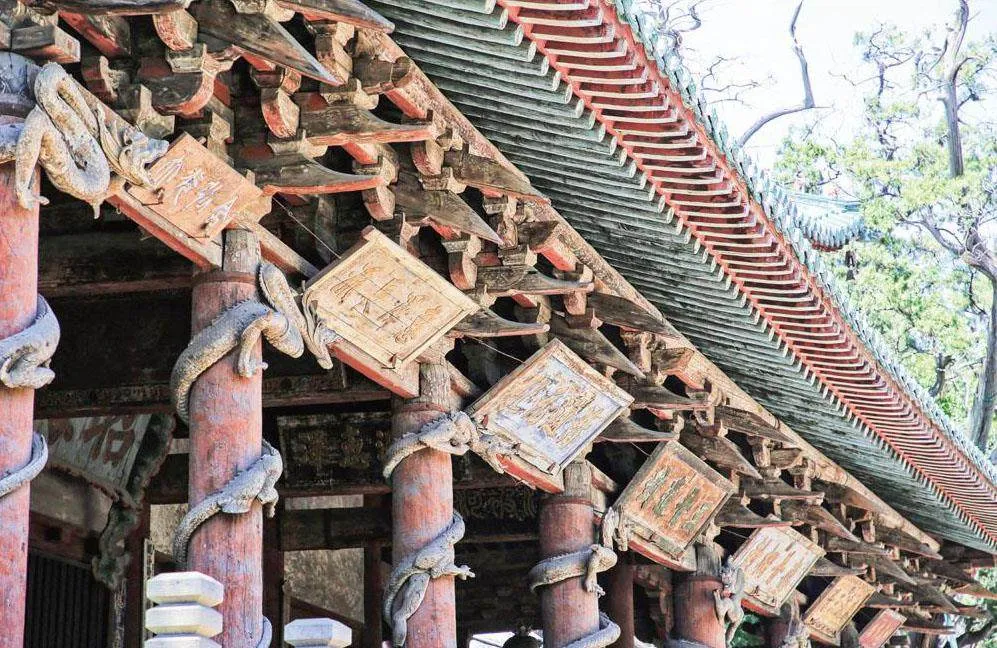

晋祠圣母殿前檐柱上缠绕着8条木雕蟠龙,盘曲自如、怒目利爪、栩栩如生,是中国现存最早也是仅存的木雕龙柱实例。龙身分数段组合而成,盘绕固定于檐柱上,呼之欲出之势大大提升了建筑立面的气势,极尽庄严威仪。除盘龙柱外,晋祠圣母殿内的檐下斗拱雕饰,以及殿下与殿旁的铸铁神像等雕塑,与前代相比都更加注重装饰性,反映了晋祠圣母殿是中国古建史承上启下之作的典型代表。梁思成在《图像中国建筑史》中指出,中国古建筑从唐、辽的豪劲时期,走到了北宋始创的醇和时期。至此,大唐的雄健大气褪去,呈现出大宋的优美典雅,却也在某种程度上,提前预告了明清时期的建筑风格演变。

应县木塔

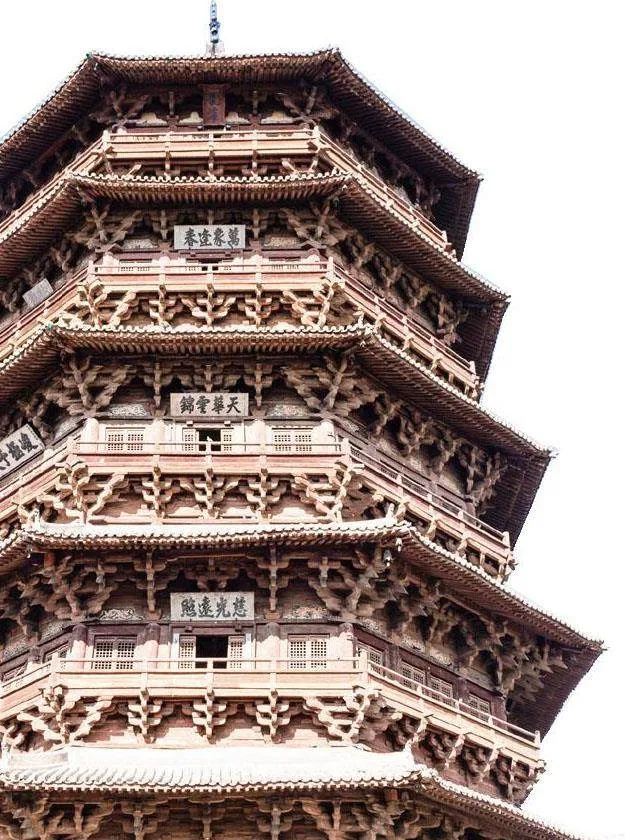

塔,这一源于古印度佛教文化的建筑类型,伴随两汉时期佛教渐传入中国,与我国传统的楼、阁建筑相结合,能完美诠释中国人“天人合一”的世界观,逐渐成为中国建筑文化的象征物,其中最具代表性的应该是佛宫寺释迦塔,因其地处应县境内,便被约定俗成地称为“应县木塔”。这座宝塔建于辽清宁二年(1056年),是我国现存最古老且最高大的纯木结构塔式建筑,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称为“世界三大奇塔”。

应县木塔塔顶铁刹的设置方法与工艺,是所有中国木建筑应该学习推广的,铁刹由全铁制成,中间有2ddcc21e205ddfc2e201212dd36e9fa0铁轴一根,插入梁架之内,四周8条铁链沿塔八角引入地下,形成了一套完整的避雷设施。只可惜这套营造经验并未被推广,使得大量珍贵的木建筑损于雷火之灾,即便如紫禁城的太和殿也未能幸免!而且应县也经历多次战火洗礼,尤其是20世纪30年代军阀混战时,200发子弹和1发炮弹曾打入木塔,至今留有弹痕。宝塔在2016年正式获得吉尼斯世界纪录的认定:全世界最高的木塔。登塔不仅能俯瞰应县,还可远眺恒山,可谓是“远看擎天柱,近似百尺莲”。

木塔采用内槽柱和外檐柱双层套筒结构,与现代高层建筑采用的“内外筒体加水平桁架”的结构体系有异曲同工之妙,因此被称为“现代高层建筑筒体结构之先驱”。塔身通过巧妙“多层叠合”形成外五内九的建筑空间。应县木塔有“斗拱博物馆”之称,全塔上下有五十余种不同形式、成百上千朵斗拱,各个斗拱之间均为有空隙的柔性衔接,当受到破坏性外力的作用时,各木构件之间能产生一定的位移和摩擦,从而可以吸收和损耗部分能量,有效地化解受力的变形。同时,木塔内槽外檐的平座斗拱与梁枋等组成的结构层,使内外两圈结合为一个刚性整体。这样,卯榫结合,刚柔相济,力与美合二为一,从而屹立千年而不倒。据记载,元代大地震时曾连震7日,塔旁房舍全部倒塌,只有木塔岿然不动。

(摘自机械工业出版社《了不起的中国古建筑》 ﹡王国彬为本文通讯作者)

《了不起的故宫宝贝之神韵匠心》(全12册)

分册:木宝的故事、漆盒的等待、摇摆的戥子、结实的门墩儿、放眼看世界、寻找神龙、暖砚有话说、小红桌藏奥秘、蛋蛋迟到了、何处是我家、我是书桌守护者、大阅腰刀

出版社:机械工业出版社

主编:果美侠 副主编:姜倩倩

ISBN:978-7-111-73122-1

《了不起的故宫宝贝之神韵匠心》是故宫博物院新推出的“故宫文物”系列绘本。12则故事,103件文物,166幅精美插画,充分契合儿童的阅读兴趣和理解力,“让文物活起来”。

在这套书里,小读者们可以看到漆盒、埙、石鼓、门枕、镇纸等源自古人的工艺杰作,也可以知晓《兰亭集序》的由来、石刻文物石鼓历尽颠沛流离最终在故宫博物院安家的经历等。由此,孩子们可以近距离了解故宫博物院馆藏的珍贵文物,了解我国古代在艺术、设计、工艺上的造诣和领先水平,感受悠久的中国历史、中华文明的智慧以及传统文化的魅力。