重视数学活动体验 发展逻辑推理素养

2024-12-23叶海鑫

[摘 要] 逻辑推理是数学核心素养的要素之一,重视数学活动体验,发展逻辑推理素养非常重要. 在实施实际教学时,教师一定要放眼看大局,引导学生通过观察、验证等具体过程,让学生掌握逻辑推理的基本方法,有效推进数学教育的良性循环.

[关键词] 逻辑推理;数学活动;逻辑推理能力

逻辑推理是一种能力,也是一种素养. 若学生具备良好的逻辑推理能力,则学生在解题时可以快速地将已知和未知建立联系,形成有效的解题策略,以此提升解题效能. 另外,培养学生逻辑推理能力对发展学生的数学思维能力、提升学生的创新意识等具有十分重要的作用,因此培养学生逻辑推理能力势在必行. 不过学生逻辑推理能力不是一朝一夕就能养成的,也不是单凭教师教授能完成的,这是一个非常缓慢的过程,要在日常教学中不断去锻炼. 笔者对于如何培养学生的逻辑能力,提出了若干意见供参考,若有不足,请指正!

鼓励数学猜想,有效开发逻辑

思维

数学猜想实际上是一种数学想象,它是培养学生创新意识,发展学生逻辑推理能力的必经之路. 在数学教学中,教师要提供丰富的想象素材,鼓励学生大胆猜想,并提供机会让学生思考、交流、归纳,以此有效开发学生的逻辑思维.

例如,在教学“多边形的外角和”时,教师引导学生类比多边形的内角和公式的推导过程,鼓励学生自由大胆地猜想与验证,发挥想象能力,培养学生敢想、敢探索的好习惯,促进学生类比和归纳等推理能力的提升. 教学设计如下:

1. 回顾旧知,自动类比

问题1:你还记得多边形内角和公式及其推导过程吗?

问题2:你能画出任意的三角形的外角吗?

问题3:在练习本上画一个任意的五边形,作出它的外角.

问题4:结合以上作图经验,请谈一谈你对外角的理解.

设计意图 引导学生回顾旧知,不仅可以巩固旧知,还可以让学生自然地与新知建立联系,引发类比,以此为新知的探索做铺垫. 在探索多边形的外角和时,以三角形为基础,让学生通过操作认识和理解多边形的外角,以此让抽象的概念更为直观化、形象化,更易于学生理解和接受. 在此基础上,教师鼓励学生将三角形外角的探究经验迁移至五边形,通过动手做、用嘴说,进一步强化学生对多边形的外角的理解,培养学生的逻辑表达能力.

2. 充分想象,猜想结论

问题5:结合以上探究经验,你认为多边形的外角和是多少呢?

在此过程中,教师不要急于启发和指导,应放手让学生自己去猜想,并找到适合自己的推理方式. 从学生探究反馈来看,学生会借助特殊三角形、四边形、五边形的外角和形成猜想,然后借助推理多边形内角和的经验进行验证.

设计意图 在教学中,教师为学生搭建了一个自由猜想与验证的平台,有效地激活了学生的思维,提升了学生探索的积极性. 在教学中,教师预留时间呈现学生思考过程:有的学生提出多边形的外角和是360°,并通过测量验证了自己的结论;有的学生得到了一样的结论,但采用的方法不同,应用拼接法验证了自己的猜想;还有的学生通过“算”验证了结论,如五边形有5个平角,其和为900°,它的内角和为540°,则外角和为360°. 这样教师将探究的主动权交给学生,使学生的想象力得到了充分发挥. 另外,学生利用不同方法进行验证,既丰富了学生的认知,积累了丰富的活动经验,又锻炼了学生的逻辑推理能力.

放手让学生体验,积累数学活

动经验

在传统教学中,大多数公式、定理、结论的证明都是以教师演绎为主,很少提供机会让学生猜想、推理、验证. 大多数教师认为,对于这些既定事实,重点是记住、会用. 要知道,这些公式、定理、结论的证明蕴含着丰富的思想方法,是培养学生逻辑推理的重要工具,因此在实际教学中,教师要提供时间和机会让学生去发现、去体验、去探索,学生在实践的过程中,可以积累丰富的经验,稳定提升逻辑思维能力.

例如,在教学“完全平方公式”时,教师基于最近发展区创设问题情境,巧妙地设计图形诱发猜想,并鼓励学生运用数形结合思想方法进行验证,以此通过观察、猜想、验证等活动,培养学生逻辑推理能力. 教学设计如下:

1. 创设问题情境,激发学生的探究欲

问题情境:为了打造一个美丽的环境,需要让学生养成自觉讲究卫生的习惯,学校每周五会举行一次大扫除. 大扫除时,教师安排A,B两组学生共同打扫食堂地面区域. 为了公平,教师首先安排两组分别完成一块边长为a的正方形区域的打扫. 打扫后发现有些区域没有打扫干净,于是教师要求两组扩大打扫范围,A组打扫的区域每条边长增加长度b,B组增加一块边长为b的正方形区域. 如此安排是否依然能够确保公平呢?

设计意图 从学生熟悉的生活情境出发,将生活与数学建立联系,激发学生的探究欲. 同时,对是否公平的探索,有效地吸引住了学生的注意力,通过实际问题的解决为公式的推导奠定基础.

2. 巧借图形,诱发数学猜想

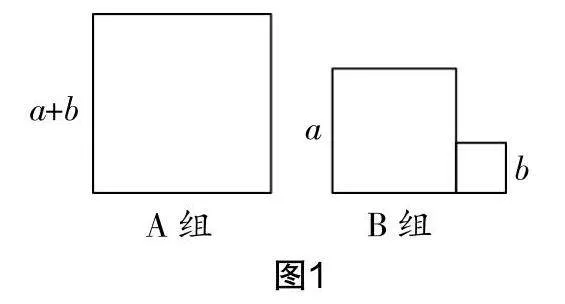

教师先让学生说一说自己的猜想,然后启发学生将以上问题情境用图形的方式表达出来,由此借助图形进一步引导学生观察、猜想、推理. 教师放手让学生动手画,并展示学生的画图结果,如图1所示.

学生认真观察图1,认为这样的安排有悖公平,A组打扫的区域大于B组. 此时,教师指出:直接观察并不能得到最终的结论,能否通过其他方法验证你们的猜想呢?在教师的启发下,学生积极互动,从数的角度进行了分析:学生给出A组打扫的区域面积为(a+b)2,B组打扫的区域面积为a2+b2,至此问题转化为了比较(a+b)2与a2+b2的大小. 学生通过观察和计算,判定(a+b)2≠a2+b2且(a+b)2>a2+b2.

设计意图 引导学生利用图形和计算对自己的猜想进行思考与验证,发展学生的直观想象和逻辑推理素养,加强学生对完全平方公式的印象.

3. 巧借数形结合,引导数学论证

通过以上两个环节的探究,学生利用图形和计算验证了猜想,为了让学生体会数学的严谨性,教师让学生又思考了一个问题:(a+b)2比a2+b2大多少?

问题给出后,教师鼓励学生在原有图形的基础上画一画,看看自己有何发现. 教师预留充足的时间让学生分一分、议一议,学生得到了新的图形(如图2所示).

这样借助图形对比不难发现,A组增加的区域面积为b2+2ab;B组增加的区域面积为b2,显然A组增加的区域面积更多,且多2ab. 在此基础上,学生得到了结论:(a+b)(a+b)=a2+2ab+b2,即(a+b)2=a2+2ab+b2.

设计意图 引导学生从数和形等多角度进行分析,让学生经历完全平方公式的推导过程,加深学生对完全平方公式的理解,有效提升学生的逻辑推理能力.

教授逻辑推理方法,提高逻辑

推理能力

周知,正确的方法是走向成功的金钥匙,因此学生逻辑思维能力的培养离不开正确的方法,这应该得到教师的重视. 逻辑推理的基本方法一般有综合法、分析法、反证法等,教师要重视引导学生关注不同方法的区别与联系,以此加深学生对不同方法的理解,以便学生解题时能够进行合理的选择,切实提高解题效率.

例如,在学习“图形的旋转与折叠”后,教师设计了这样一个问题:如图3所示,已知△ABC是等腰三角形,其中AB=AC. 在BC边上任意取一点D,连接AD,得到△ADC. 现将△ADC沿AD边翻转,得到四边形ABDC′. 问四边形ABDC′是否为平行四边形?

对于大部分初中生来讲,他们的空间想象能力较差,因此他们遇到翻折或旋转问题时往往会显得束手无策. 教师先是引导学生对题目的特点进行深度剖析,确定该题用反证法更有效. 假设四边形ABDC′是平行四边形,则BD=AC′,又根据翻折定理可得DC=AC′,即DB=DC,则D为BC边的中点,显然与已知不符合,所以该假设不成立,即四边形ABDC′不是平行四边形.

有些问题从正向论证可能无从入手,此时不妨从反向出发,通过逆向推理,可以让解题过程变得更加简洁明了. 掌握逻辑推理的基本方法,可使论证过程更加清晰,学生的学习信心更强,学生的数学核心素养得到发展.

总之,在数学教学中,教师应给学生发现、提出、分析和解决问题提供充足的时间和空间,并在学生观察、猜想、验证等过程中,充分、有效地开发学生的逻辑思维能力,加强学生的数学学习能力,提升课堂教学效率.