大单元背景下“终端起始课”的教学实践

2024-12-23陈元云邢成云

编者按

2012年9月以来,国家“万人计划”教学名师邢成云在2012年提出的“快慢相宜的整体化教学”基础上,顺应时代发展课程改革的理念所需,教学实践的现实所需,深度学习的价值所需,基于解决碎片化教学的问题,进一步强化了“章起始课”研究,历经“个人探索·校内推广·市域辐射·团队引领”四个阶段,通过10余年的实践探索,逐步建构起初中数学“章起始课”的单元—课时实践模型,形成了“立足市域·走向全国:章起始课为抓手的初中数学大单元教学”的滨州经验. 2023年5月,这一经验作为单元教学新样态在《中国教师报》获得推介,在2023年11月的第三届亚洲数学教育中心(ACME)国际学术研讨会上得以分享,在第六届中国教育创新成果公益博览会上得以展示,在全国形成了一定的影响力.

本组文章以“二次根式”为载体,系统呈现了大观念统领下的章起始课,顺承章起始课下的两节深度探研课,以及与章起始课呼应的统摄复习课,全程展现了“整—分—整”的单元整体教学路径,是对m个“1+n”中“1+n”的有效落实. 这里的“m”指某个大单元可分解成逻辑连贯、前后一致的m个章(中)单元,而每一个章(中)单元通过“单元(呈现)—课时(表达)”设计展开;“1”指章(中)单元起始课.

[摘 要] 文章立足《“整体统摄·快慢相谐”的整体化教学》[1]中“整体化教学”的教学理念,对人教版八年级下册“二次根式”这一章“终端起始课[2]”从教学内容、整体规划、研究现状、教学实践、整体立意等多视角做出分析,旨在实现知识的同化与自然迁移,形成本章的认知路线、学习方法及结构蓝图,获得“终端·起始”课的教学范式.

[关键词] 二次根式;类比;结构化;章起始课

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课标(2022年版)》)在教学建议的条目三指出:“推进单元整体教学设计,体现数学知识之间的内在逻辑关系,以及学习内容与核心素养表现的关联. 单元整体教学设计要整体分析数学内容本质和学生认知规律,合理整合教学内容,分析主题—单元—课时的数学知识和核心素养主要表现,确定单元教学目标,并落实到教学活动各个环节,整体设计,分步实施,促进学生对数学教学内容的整体理解与把握,逐步培养学生的核心素养[3].” 以此为背景,笔者以人教版八年级下册“二次根式”章起始课为抓手,谈谈如何落实整体设计,为后面研究方程、函数、三角形、四边形、圆等其他终端内容的教学提供导引.

1. 宏观分析

“二次根式”在整个初中阶段,属于“数与式”的最后一章内容,本节课又属于整章内容起始课,“终端起始课”由此而来. “学习代数学,就是要学会善用运算律去有效、系统地解决各种各样的代数问题[4].” 前面,学生已经完成了对“有理数、实数”的学习,建立了研究数系扩充、运算法则和运算律的基本套路;在“整式”“分式”的学习中,积累了学习“式”的运算法则以及用运算律进行“式”的运算的方法. 同时,本节课在整个课程体系中,也是后续学习勾股定理、一元二次方程的直接基础.

数、整式、分式的学习都为本章内容提供了代数学的基本思想和基本方法. 如何借助本节课的教学,让学生再次领悟已学代数学的思想方法,以体现整个义务教育阶段“数式”这一数学课程的整体性,帮助学生形成“数式一致性”的整体观,建构数式运算模型,是本单元的核心问题,更是本节课的“大问题”“大观念”.

2. 微观分析

章引言从运算角度提出整章学习内容及学习本内容的必要性. 从微观上看,本章遵循代数学的研究路线“概念—性质—运算(法则,公式)”,教材采用了“具体—抽象”的研究方法. 笔者立足教材,结合团队已研究的整体化教学法、《课标(2022年版)》,确定本章内容研究思路为:二次根式的概念→二次根式的性质→二次根式的运算→二次根式的应用. 聚焦二次根式的概念,二次根式其实是对非负实数进行开平方运算的一般化结果(实则是一类特殊实数的一般形式). 以此理解,本起始课研究价值以实数(重点是无理数)运算为载体,使学生对实数运算形成再完整认知的同时,再整体感知二次根式的内容与方法.

1. 宏观规划

立足以上定位,本设计践行了《课标(2022年版)》提出的“整体设计,分步实施”理念,借助章起始课统领的大单元教学“1+n”的教学程式[5](其中的“1”指章起始课,“n”表示“1”之后的课时,含章复习课等),对本章内容进行了如下统筹与规划.

第一课时:统领起始课. 借助实数,引出二次根式的概念;类比整式、分式,得出二次根式一章的内容结构图、研究策略与研究方法;依据数学逻辑、数式通性,探讨二次根式的性质,由性质出发得到乘法法则,并用代数推理进行验证,类比乘法得出除法法则,初步认识二次根式的加减运算,形成对本章的完整认知.

第二课时:深度探研课. 再次对二次根式的性质以及乘除运算进行探研,理解最简二次根式的概念,能熟练进行二次根式的化简与乘除运算.

第三课时:深度探研课. 探究二次根式的加减运算方法,在整体中推进对二次根式乘除、加减运算法则的理解.

第四课时:训练提升课. 通过对二次根式混合运算的训练,打牢运算基本功,实现“四基—核心素养”的转变.

第五课时:项目实践课(此课型可结合学情确定课时数量). 分析教材中的“阅读与思考”“数学活动”,立足学情,开展项目化学习或微项目学习,提高学生的综合实践能力,让学生感受二次根式在生活实践中的运用,落实《课标(2022年版)》中对综合与实践的要求,以提高学生的实践能力,培养学生的创新意识.

第六课时:统摄复习课. 与“1”相呼应,通过所学的“n”(这里的n为4或5)课时,对整章内容进行再次整体认知,加固并重构已有的知识结构,形成多角度对本章“终端”的认识.

第七课时:分层评价课. 分A、B、C三个层级设立评价题目,形成AB、BC两个组合的评价题组,由学生自选进行测试,其中A对应教材的拓广探索题,B对应教材的综合运用题,C对应教材的复习巩固题. B是保底题目,A、C两组题等分值设计.

第八课时:试卷讲评与异步达标课.

2. 微观目标

结合《课标(2022年版)》,聚焦本起始课,教学目标确定如下.

(1)通过对所列数学式的分类,再次领悟学过的数与式内容,体会由数到式的进阶.

(2)从算术平方根的概念出发,总结含根号式子的共性,形成n次根式的概念.

(3)从二次根式的概念出发,探究并获得二次根式的性质,由性质得出其(根号下仅限于数)乘、除运算法则,会用它们进行简单的乘除运算;初步认识二次根式的加、减运算,结构上完善二次根式的运算体系;理解数式一致性,发展抽象能力,形成研究数与式的基本经验.

环节一:唤醒故知,获取对象

问题1 (1)某市冬季某天的温差是12 ℃,这天的最低气温是t ℃,则这天的最高气温是____℃.

(2)面积为9的正方形的边长为______;面积为5的正方形的边长为______;面积为S的正方形的边长为______;棱长为a的正方体的表面积为_____;体积为n的正方体的棱长为_____.

(3)物体自由下落的高度h(单位:m)与下落时间t(单位:s)的关系式为h=4.9t2. 如果有一个物体从110 m高的建筑物上自由落下,到达地面需要____s.

(4)某村有n个人,耕地50 hm2,则人均耕地面积为____hm2.

数学思考 (1)上面所列式子中,我们已经研究过哪些?

(2)请把得到的式子进行分类,并指出分类依据.

归纳概括 (1)归纳、概括得出的“新式子”的特点,尝试给它们起个名字,并小组交流.

(2)你还能举出类似的新式子吗?

设计意图 问题1中的4个问题是基于学生的现实所提出来的,其中(2)基于数学现实提出,能唤醒学生的已学知识,激发学生积极思考;(1)(4)基于生活现实提出,能让学生感受到数学与生活的密切联系;(3)基于科学现实提出,体现了数学与邻近学科知识的融合. 学生易列出式子:t+12,3,,,6a2,,,. 学生在解决“数学思考”的过程中体会每个式子的特点,能唤醒整式、分式、实数的已有经验,发挥好数式系统“终端”课的价值,也能为后续的类比迁移做铺垫. 当学生将,,, 均归类为单项式时,教师指出,属于单项式符合单项式的概念,但,则不能称之为单项式. 此时学生出现“认知冲突”,教师可出示,,并请学生思考两个式子的名称,以启发学生深度思考. 接着,教师可让学生根据新式子的特点进行举例,形成初步感知,再利用归纳概括对其进行抽象总结,形成对二次根式本质的认识. 在此环节,学生经历了用数学眼光看现实的第一次抽象,再从数学对象中通过分类、剥离获取研究对象(二次根式)的二次抽象,这显然是从水平抽象到垂直抽象的完整过程,学生的模型观念、抽象思维得以发展.

环节二:类比迁移,生成结构

问题2 根据学过的“分式”一章的研究路径,猜想研究二次根式的一般路径,并尝试勾勒出二次根式的研究结构图.

设计意图 问题2引发学生思考,由回想→猜想→联想,激起思维碰撞;同时帮助学生积累数学经验,感受数学知识的整体性与一致性. 分式与二次根式分别隶属于人教版教材中的第十五章与第十六章内容,这两章内容虽然处在不同学期,但在整个数式系统中是毗邻的,用好同构迁移至关重要(如图1所示).

环节三:基于定义,探究性质

问题3 结合分析,观察(a≥0),你发现了什么?由此猜想二次根式有哪些性质.

数学思考 结合所学,请大家写出几个二次根式;对比写出的二次根式:,,,,,哪些可以化简?由此得出什么?什么样的二次根式可以化简为有理数?结合平方运算与开平方运算的互逆性,与()2(a≥0)分别等于多少?

归纳概括 请勾勒出二次根式性质的结构图(如图2所示),并猜想:利用二次根式的这些性质,可以解决什么问题?

设计意图 问题3直击算术平方根的本质,三个性质其实都是由二次根式的概念以及平方运算与开平方运算的互逆性得出来的,引导学生找出性质2与性质3的联系与区别,加深对性质的理解. 学生在感知知识进阶的同时,能体会到数式的统一性、一致性与完整性.

环节四:性质引航,逻辑推进

问题4 请大家认真观察二次根式的性质2与性质3,你还能发现什么?

数学思考 (1)由()2=a(a≥0)与=a(a≥0),你有什么发现?

(2)请认真观察=()2(a≥0),你又有什么发现?当a≥0时,==·,这显然是特殊形态的表达,若把它一般化,即把其中的一个a改为b,可得到什么?

(3)猜想获得的=·一定正确吗?接下来还需要干什么?借助=·(a≥0,b≥0)可以解决什么问题?你能举例说明吗?根据等式的对称性,由上面的等式又可以得到·=,这个等式又告诉了我们什么?

(4)类比二次根式的乘法运算法则,你能猜想出二次根式的除法运算法则是什么吗?

(5)利用得到的二次根式乘除运算法则,编写几道题目小组内交流并互相完成解答.

(6)根据学习分式的经验,我们认识了二次根式的乘除运算法则,接下来我们应该研究什么运算?

(7)要研究二次根式的加减运算,你想到了学过的哪类式子的加减运算?比如+能进行运算吗?你能总结出二次根式加减运算的本质吗?

设计意图 问题4为学习二次根式的乘除法找到了“生长点”,遵照数学逻辑的同时,培养了学生的数学思维,再次彰显出数式系统“终端起始”的价值. “数学思考”利用二次根式的性质让学生猜想结论,得出积的算术平方根的性质,再利用等式的对称性得出二次根式的乘法法则,接着利用平方运算与开平方运算的互逆性对其进行证明,完善了教材对该法则的探究历程,体现了分式与二次根式学习的一致性,加强了对代数推理能力的培养. 二次根式除法法则由乘法法则类比猜想获得,限于时间下一节课推证,二次根式的加减法由整式加减的实质迁移而来,这样,整个运算结构系统就形成了.

环节五:回顾反思,总结提升

问题5 (1)我们是怎样研究二次根式的?如何获得二次根式的概念?

(2)我们研究二次根式的思路是什么?二次根式的性质与运算是如何获得的?

(3)在本节课的学习过程中,你感受到了哪些数学思想方法?获得了怎样的学习经验?你还有什么感悟和思考?

数学思考 通过本节课的学习,你对“数与式”有了哪些新认识?试猜想下一步我们会研究二次根式的什么内容.

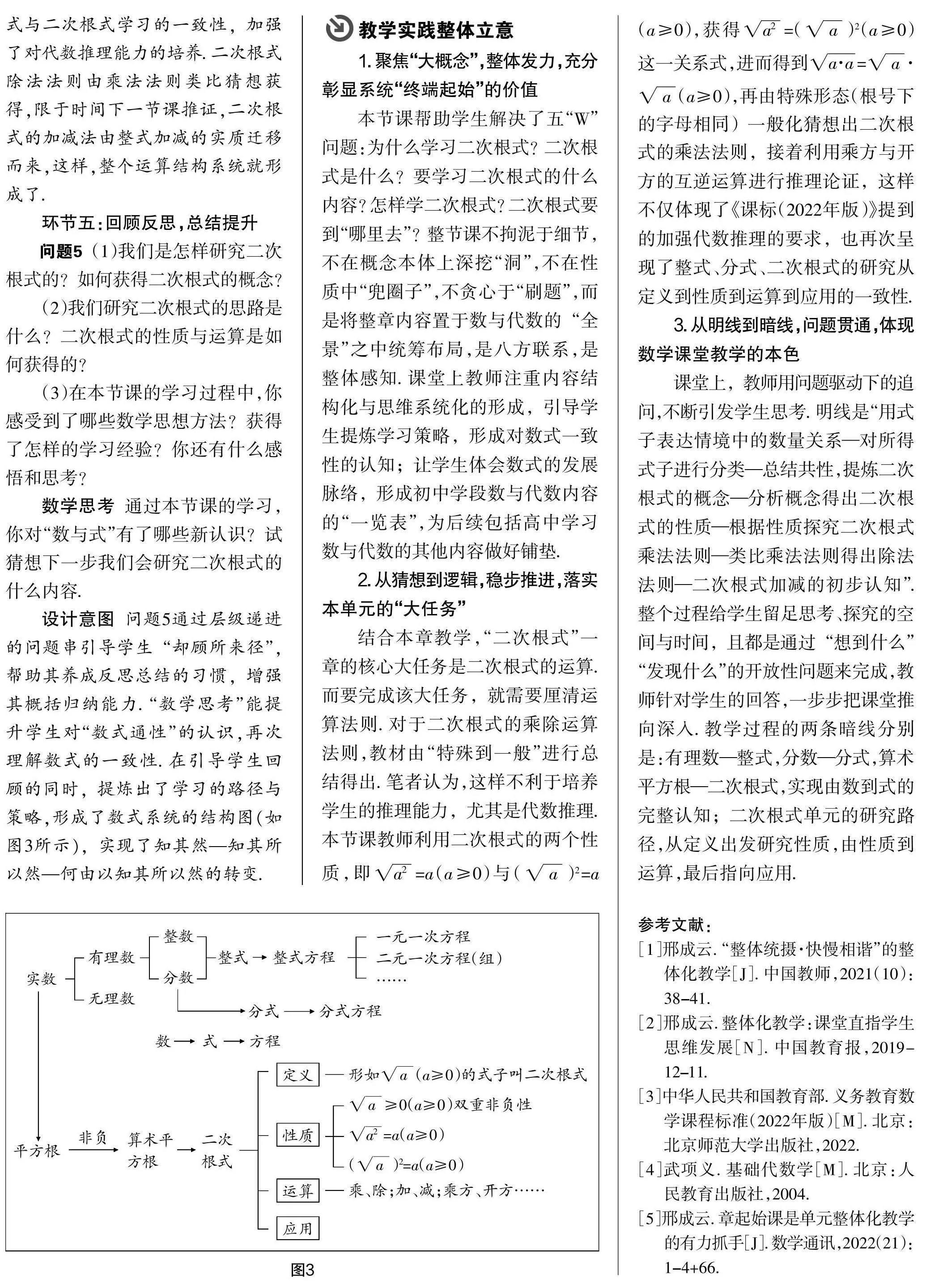

设计意图 问题5通过层级递进的问题串引导学生“却顾所来径”,帮助其养成反思总结的习惯,增强其概括归纳能力. “数学思考”能提升学生对“数式通性”的认识,再次理解数式的一致性. 在引导学生回顾的同时,提炼出了学习的路径与策略,形成了数式系统的结构图(如图3所示),实现了知其然—知其所以然—何由以知其所以然的转变.

1. 聚焦“大概念”,整体发力,充分彰显系统“终端起始”的价值

本节课帮助学生解决了五“W”问题:为什么学习二次根式?二次根式是什么?要学习二次根式的什么内容?怎样学二次根式?二次根式要到“哪里去”?整节课不拘泥于细节,不在概念本体上深挖“洞”,不在性质中“兜圈子”,不贪心于“刷题”,而是将整章内容置于数与代数的“全景”之中统筹布局,是八方联系,是整体感知. 课堂上教师注重内容结构化与思维系统化的形成,引导学生提炼学习策略,形成对数式一致性的认知;让学生体会数式的发展脉络,形成初中学段数与代数内容的“一览表”,为后续包括高中学习数与代数的其他内容做好铺垫.

2. 从猜想到逻辑,稳步推进,落实本单元的“大任务”

结合本章教学,“二次根式”一章的核心大任务是二次根式的运算. 而要完成该大任务,就需要厘清运算法则. 对于二次根式的乘除运算法则,教材由“特殊到一般”进行总结得出. 笔者认为,这样不利于培养学生的推理能力,尤其是代数推理. 本节课教师利用二次根式的两个性质,即=a(a≥0)与()2=a(a≥0),获得=()2(a≥0)这一关系式,进而得到=·(a≥0),再由特殊形态(根号下的字母相同)一般化猜想出二次根式的乘法法则,接着利用乘方与开方的互逆运算进行推理论证,这样不仅体现了《课标(2022年版)》提到的加强代数推理的要求,也再次呈现了整式、分式、二次根式的研究从定义到性质到运算到应用的一致性.

3. 从明线到暗线,问题贯通,体现数学课堂教学的本色

课堂上,教师用问题驱动下的追问,不断引发学生思考. 明线是“用式子表达情境中的数量关系—对所得式子进行分类—总结共性,提炼二次根式的概念—分析概念得出二次根式的性质—根据性质探究二次根式乘法法则—类比乘法法则得出除法法则—二次根式加减的初步认知”. 整个过程给学生留足思考、探究的空间与时间,且都是通过“想到什么”“发现什么”的开放性问题来完成,教师针对学生的回答,一步步把课堂推向深入. 教学过程的两条暗线分别是:有理数—整式,分数—分式,算术平方根—二次根式,实现由数到式的完整认知;二次根式单元的研究路径,从定义出发研究性质,由性质到运算,最后指向应用.

参考文献:

[1]邢成云. “整体统摄·快慢相谐”的整体化教学[J]. 中国教师,2021(10):38-41.

[2]邢成云. 整体化教学:课堂直指学生思维发展[N]. 中国教育报,2019-12-11.

[3]中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[4]武项义. 基础代数学[M]. 北京:人民教育出版社,2004.

[5]邢成云. 章起始课是单元整体化教学的有力抓手[J]. 数学通讯,2022(21):1-4+66.