“四新”建设背景下服务人才培养的大学英语教材的有效使用

2024-12-19李会钦张虹闫方朔

摘 要:随着新工科、新医科、新农科、新文科建设的逐步落实,教育教学领域的改革对教材使用提出了更高要求。有效使用教材是服务“四新”建设背景下一流人才培养的重要途径。针对教材实际使用中出现的问题,本文从教材挖掘和教材改编视角出发,例析如何通过编写理念、主题选择、语言素材和活动练习深入挖掘教材,以及如何结合教学实践有原则地改编教材,旨在为更有效地使用大学英语教材、充分实现育人目标、推进“四新”建设提供借鉴。

关键词:教材使用;教材挖掘;教材改编;大学英语教材;“四新”建设;人才培养

[中图分类号]H319.2 DOI:10.12002/j.bisu.541

[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2024)05-0045-15

引言

为应对世界范围内新一轮的科技革命与产业革命、服务国家经济社会发展、向国际高等教育改革展示中国方案,我国高等教育积极应变、主动求变(吴岩,2022),新工科、新医科、新农科、新文科建设随之提上日程。教育部高教司(2023)将“全面深化‘四新’建设,完善和发展人才自主培养新范式”列入2023年工作要点,明确了交叉融合、提质创新的实践方向与培育一流人才的战略任务。

高校的首要使命是培养人才(王铭玉、张艳凤,2023),“四新”建设的落实离不开教育教学领域的“新基建”。在宏观层面,专业是人才培养的基本单元,是教育改革的要处(吴岩,2022),专业改革要求推进学科深度融合、优化专业设置、提高专业质量。在中观层面,教学组织是带动深层次变革的重要纽带,其组织建设需要动态调整组织边界、重塑教学结构、整合跨学科资源、构建产学合作的协同平台(李立国、赵阔,2022)。在微观层面,课程、教材、教师是教育教学的要素。其中,课程是人才培养的核心要素,是教育的精微之处,是教学改革的深处所在,“解决的是教育最根本的问题”(吴岩,2022:12)。课程改革强调推进思政育人、完善课程结构、改进实践教学、发挥示范作用。教材是人才培养的主要剧本,为人才培养的科学性和有效性提供基本保障(刘云虹、曹丹红,2024),亦是教学改革的实处所在,教材开发应着力融入学科前沿、完善教材管理、推动教材迭代。“教师是人才培养的关键所在,教学改革改到痛处是教师。”(吴岩,2022:13)教师队伍建设应立足提升教师的育人素养、学科素养、教学素养、科研素养和信息素养(教育部高等学校大学外语教学指导委员会,2020),为一流人才培养奠定基础。这些因素多位一体,通过宏观设计、中观组织、微观中介协同发力,最终实现培育一流人才的目标。

教材使用涉及课程、教材、教师三要素,关联教育微观层面的方方面面。教材使用是教材理念落实的关键,影响课程实施的效果(张虹等,2021)。教材的使用效果直接决定教材内容在教学过程中的转化程度,对于满足新时代国家的战略需求具有至关重要的意义(徐锦芬、刘文波,2023)。可以说,教材的有效使用是服务“四新”建设、培养一流人才的关键中介。然而,教材的实际使用受到多种因素影响,存在无法真正发挥教材作用的现象(张雪梅,2019)。在此背景下,本文将通过对案例的剖析,展示如何通过有效使用教材培养一流人才,以期对教材使用实践提供借鉴与启示,从而更好地推动“四新”建设落地。

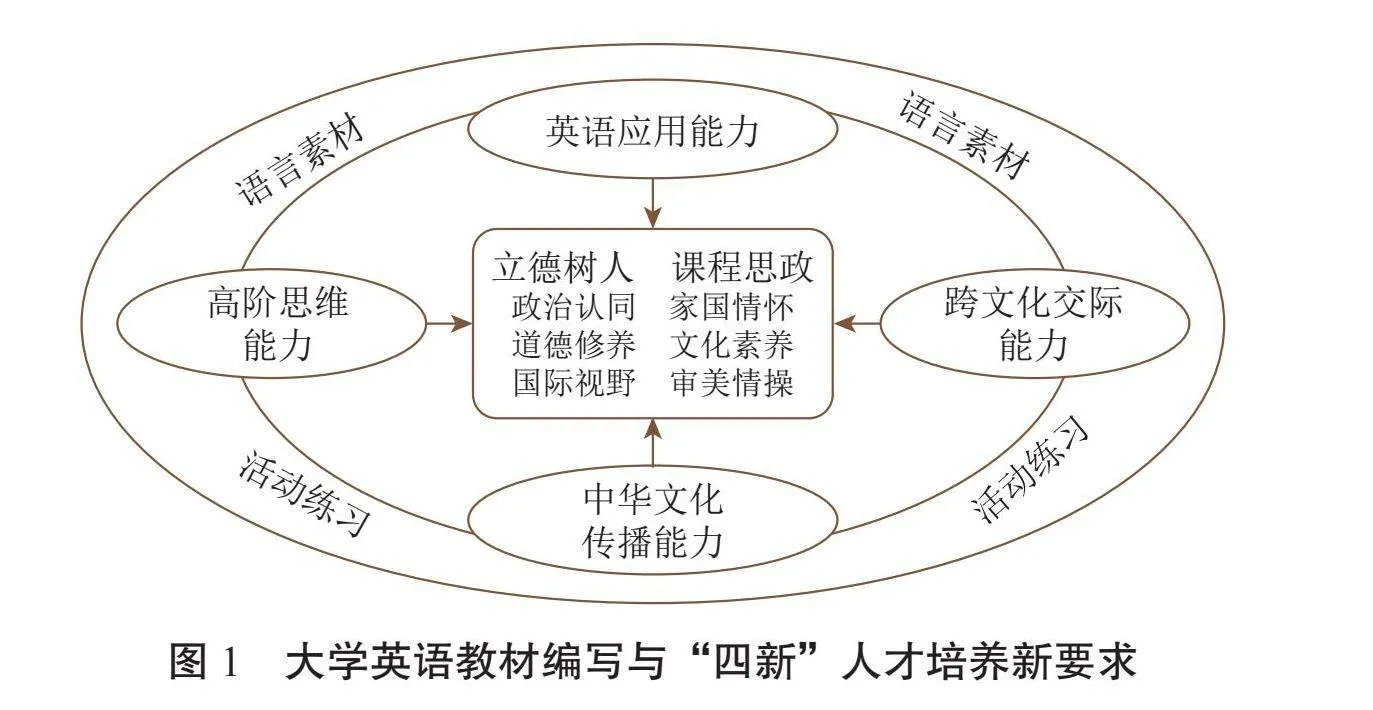

一、“四新”建设对人才培养的需求

“四新”建设以全面提高人才自主培养质量为主线(教育部高教司,2023)。具体而言,新工科、新医科、新农科、新文科建设对人才培养分别提出了不同要求。新工科人才培养以品格为保障,强调培育爱国情怀、求实精神、协作意识,发展创新能力、实践能力、思维能力等(姜晓坤等,2018)。新医科建设重视打造创新型、复合型、高层次医学人才,推进灵魂塑造、知识探究、能力建设、人格养成,提升实践能力、创新能力、沟通能力、自主学习能力(彭树涛,2020)。新农科发展坚持拔尖创新型、复合应用型和实用技能型的改革方向,强化“三农”情怀和社会责任感,注重创新能力和应用实践技能训练,开拓国际视野,提高国际交流合作能力(张艳等,2020)。新文科教育强调价值引领,推进思政建设,着力提升学生的思想觉悟、道德水准、文明素养,重视培育人格修养、审美情操、社会责任感,拓展国际视野,培养涉外人才,以会讲中国故事、讲懂中国故事、讲好中国故事为己任(教育部,2020;吴岩, 2021/2022)。以上要求传递了立德树人、课程思政的共性,突出政治认同、家国情怀、道德修养、文化素养、国际视野、审美情操等方面的发展,强调推动学生英语应用能力、跨文化交际能力、中华文化传播能力、高阶思维能力的有机融合与同步提高,这样的人才培养新范式为大学英语课程内容建设及教材编写指明了方向,如图1所示。

“四新”建设服务于建设教育强国的历史使命,对提高人才培养质量提出了新要求。大学英语教学涉及理工农医文等多个学科领域,高等教育培养单位应系统设计,有序推进服务“四新”建设的大学英语课程建设,以满足学科融合需求,提升大学英语教学质量(何莲珍,2023)。在课程思政背景下,作为我国高等教育的重要组成部分,大学英语课程兼具工具性和人文性,在提升学生英语应用能力的同时需要充分挖掘课程丰富的人文内涵(教育部高等学校大学外语教学指导委员会,2020)。如何有效地使用大学英语教材,充分挖掘教材内容,进而实现“四新”建设培育一流人才的目标,成为亟待探索的问题。

二、通过教材的有效使用服务人才培养

Guerrettaz(2021)用“语言学习和教学材料”(language learning and teaching materials)指代外语教材,认为外语教材是包含5个维度内容的“集合”,包括物质实体、文本、环境、符号和师生感知领域内的技术。Tomlinson(2022)将外语教材定义为任何用以促进目标语言学习的材料。当前,虽然教材这一概念包括的内容范围逐渐扩大,但教科书始终占据核心地位,是课程实施最主要的载体(刘道义,2020)。因此,本文将聚焦大学英语教科书,以之为例,对教材使用展开讨论。

教材使用是指教师和学生实际上如何与教材进行互动(Graves,2019),包括教学活动的实施、教师在教材使用过程中的作用、教材使用的有效性评价等关键问题(毕争,2019)。教材在实际使用中可能出现多种问题。其一,有的教师会将教材奉为圭臬,照本宣科、不加取舍地教授教材。笔者在课堂观察中发现,一些大学英语教师上课时完全依据教材或出版社提供的课件进行教学,未能深入挖掘教材中蕴含的育人价值和语言学习价值。这种使用方式不但会拖延教学进度,而且难以深入处理教材内容,影响学生的学习效果,不利于教师发挥教学创造力(李金云、王嘉毅,2015)。其二,有的教师可能随意改编教材,将原本有创意的教材进行随意改编以适应自己的教学习惯,这种做法会破坏教材体系结构的完整性,干扰学生的知识建构过程(刘道义,2020)。其三,部分教师还存在完全抛弃教材的现象(Bosompem,2014)。笔者在观摩教师课堂教学的过程中发现,有些大学英语教师上课以四六级考试题为教学材料,并未使用教科书进行授课。

有效地使用教材是指教师在深刻理解教材编写理念、目的和结构的基础上,结合学生情况、个人经验和具体环境等因素对教材进行分析评估,既要充分开发其中满足教学需求的部分,又要调整不符合教学需求的部分,以便将教材转化为学材,并引导学生在教学过程中充分吸收其中的养料(刘道义,2020)。只有当教师有效地使用教材时,教材才能契合实际教学情况,更好地实现中介作用,最大程度地传递编写理念,从而达成人才培养的目标。

我国的大学英语教材历经多次迭代,融合了外语教育前沿理论和课程思政要求,有助于大学英语教学全新目标的实现。例如,教材结合中国元素,融合多元文化材料,设置交际型活动,培养学生的跨文化交际能力(张铁夫等,2023);创设构建中华文化身份认同的教学情境,设置代入中华文化践行者角色的活动,增强学生的中华文化传播能力(胡婧菁、肖明文,2022;文秋芳,2023)。但教学目标的实现离不开教师能动性的发挥,教师对教材的有效使用是实现大学英语教材育人价值的重要保障。鉴于现有研究较少关注大学英语教师如何具体使用教材(张虹等,2021),教师缺乏系统有效的教材使用指导(刘道义,2020),本文拟通过具体案例阐述有效使用大学英语教材的方法,以期为广大教师提供借鉴。

三、有效使用教材的案例

本文将以《新标准大学英语综合教程》(第三版)(以下简称《新标准教程》)和《新编大学英语综合教程》(第四版)(以下简称《新编教程》)为例,提供一种教材使用的思路,以期与广大教师进行探讨。我们认为,教师在实际的教学过程中,对教材的使用步骤可以基本分为两步:教材挖掘和教材改编。

1.教材挖掘

《大学英语教学指南(2020版)》提出,大学英语需要在教材编写等环节充分挖掘思想和情感资源,丰富人文内涵,实现工具性和人文性的有机统一。教材挖掘是指对教材的文本、图片、练习活动等进行解读,深入分析教材所承载的语言学习价值和育人价值。我们可以从4个方面充分分析教材、深入理解教材:编写理念/教材特色、主题选择、语言素材和活动设计。

(1)编写理念/教材特色

每套教材都有自己的编写理念和特色。要理解一套教材的内容,首先要了解这套教材遵循了什么理念,体现了什么特色,这将为教师有效使用教材打下基础。教材的编写理念和特色一般都会写入教材的前言或编写说明部分,教师在拿到教材后应认真阅读前言或编写说明,精准把握教材的编写理念与特色。比如,《新标准教程》在前言部分写到该教材特色包括4点:①价值引领:树立文化自信,讲好中国故事;②国际视野:展现多元文化,促进文明互鉴;③学用一体:立足本土学情,促进全面发展;④数字驱动:创新教材形态,引领教学智能化。教师首先要了解这4个特色具体的内涵是什么,并且在使用过程中有意识地将这些理念贯彻落实在每个单元的教学中。

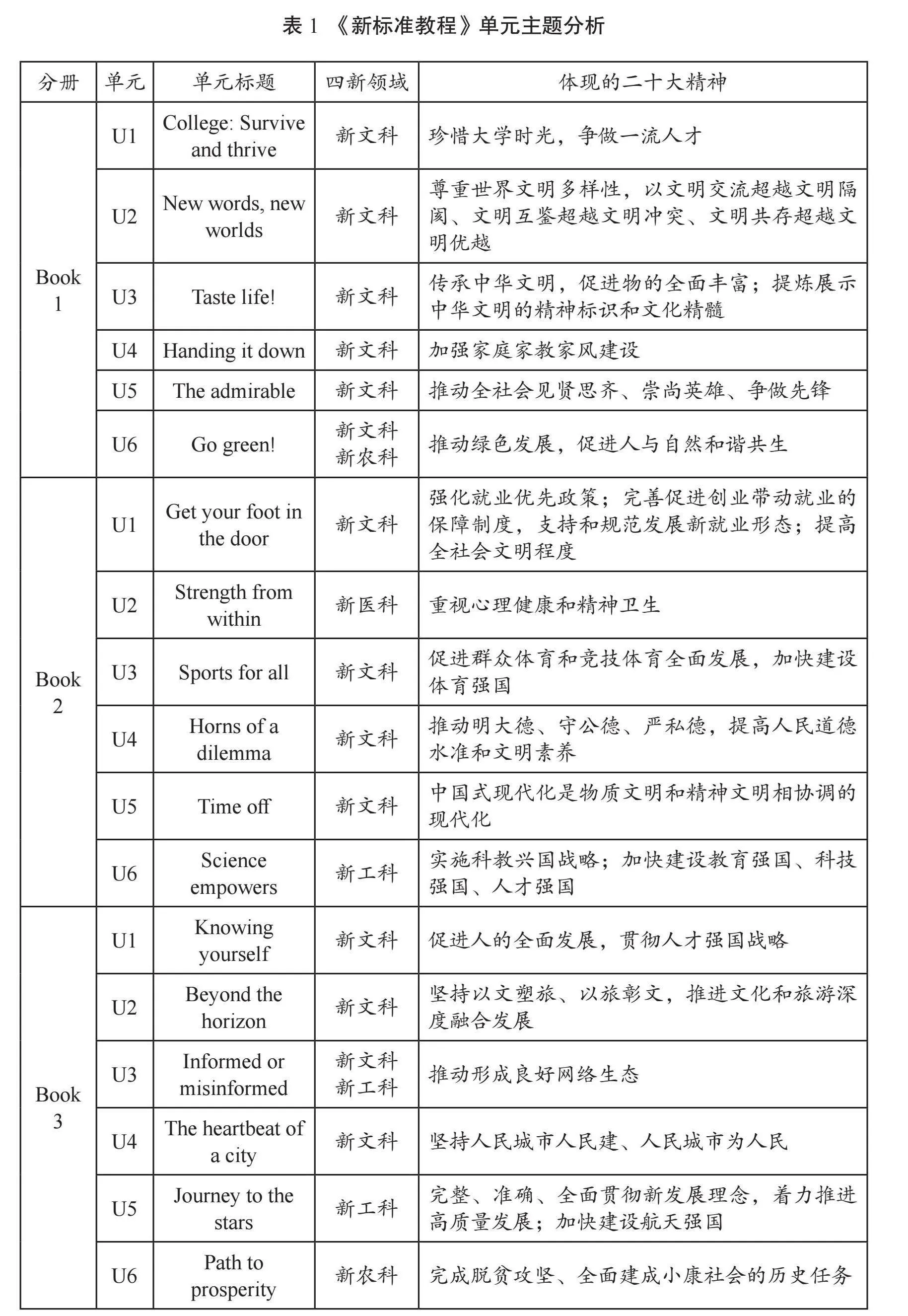

(2)主题选择

当下诸多通用英语教材在主题选择上都呈现出多样化的特点。其中,《新标准教程》在主题选择上注重落实党的二十大精神,包括新工科、新农科、新医科、新文科以及跨学科融合的内容,通过多元主题的选择培养高质量人才,如表1所示。不同院校的教师在拿到教材后,可以先分析教材的单元主题属于“四新”建设的哪一领域,然后根据校情、学情进行单元的有效选择与使用。比如,《新标准教程》第二册Unit 2的内容与新医科紧密相关,医科类大学的教师在选用教材内容时就不应删掉这个单元,而是要利用教材中与新医科相关的内容,在教学中落实灵魂塑造、知识探究、能力建设、人格养成等目标。

(3)语言素材

语言素材是学生学习最重要的材料。下文以《新标准教程》第一册Unit 6“Go green”为例,探讨如何挖掘语言素材的育人价值。该单元在素材选择方面涉及新文科和新农科两个领域。“四个面向”提出了新农科建设的核心任务之一——“面向新生态”,内容包括人与自然和谐共生的命运共同体和经济社会发展的新的生产力。新文科强调学科的交叉融合(邓世平,2023),而学科交叉的意义在于关联、结合、交流、融合和相互理解(von Wehrden et al.,2019)。大学英语教材可以通过创设不同学科情境来拓展学生的知识领域,并通过活动设计促进交流与理解。该单元紧扣气候变化这一话题,精心编写了4篇素材,从整体上帮助学生树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,形成绿色低碳的生活方式。

第一篇阅读素材“Ringing in the changes”通过虚拟的时间老人的视角,采用第一人称书信体的形式,叙述了时间老人对全球气候变化的观察和理解。气候变化的表征、成因及其影响是相对严肃的话题,该书信体素材采用非正式语言,像与家人、朋友通信一样,将作者的担忧娓娓道来,以相对轻松易懂的语言对之进行探讨,颇为巧妙。它借用书面文字达到交流的目的,与读者交流思想感情,毫无保留地向读者袒露心声。选择这种文体来讲述一个严肃的话题,会让读者更容易理解、接受并引起重视。同时,书信也隐含希望,期待读者可以回应信中的内容。第二篇阅读素材“Share the Earth, share the responsibility”介绍了挪威、斯里兰卡和巴拿马3个位于不同大洲的国家在应对气候变化方面采取的举措。学习这篇素材可以拓展学生的国际视野,帮助学生了解世界文化的多样性,让学生了解世界各国在降碳、减污、扩绿等方面正积极采取行动,共同应对气候变化这一全球性挑战。这篇文章也彰显了二十大所倡导的加强国际合作、共同促进人与自然和谐共生的精神,即二十大报告中提到的“我们真诚呼吁,世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值,促进各国人民相知相亲,尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越,共同应对各种全球性挑战”。第三篇视频素材“China makes great efforts in green development”介绍了中国政府积极稳妥地推进碳达峰和碳中和的举措,帮助学生深刻理解中国式现代化的特色之一就是人与自然和谐共生的现代化。学习这篇素材可以加强学生的政治认同,涵养其家国情怀。第四篇阅读素材“Who should pay to fix climate change?”探讨了“谁应该为气候变化买单?”这一问题。相对于前3篇素材而言,这篇文章内容专业性更强,从历史视角、经济学与国际贸易视角、国际关系与政治视角以及环境科学等多个学科视角探讨了气候变化及其责任分担问题。全文用适合学生水平的语言阐述了碳排放的历史责任、发达国家碳转移、“共同但有区别的责任”原则以及碳排放的累积效应等内容。这种跨学科视角有助于培养大学生的思维能力、全球公民意识和社会责任感等。首先,文章从多角度更加理性地分析复杂的全球性问题,不仅提供了科学和环境方面的基础知识,还融合了社会科学的分析框架,有利于培养学生跨学科的综合思维能力。其次,文章强调了全球共同责任的理念,指出气候变化是全人类共同面临的问题,所有国家都应参与解决。这有助于培养大学生的全球视野和社会责任感,激励他们积极参与到环境保护和可持续发展的行动中。再次,文章提到了发达国家与发展中国家之间责任划分的争议,并讨论了贸易、历史排放等复杂因素。这种争议性话题可以引导大学生进行批判性思考,鼓励他们分析不同立场和观点,并探讨应对气候变化的创新解决方案。最后,文章强调了国际社会在气候变化中的责任分担,可以激发大学生对社会和环境问题的关注。通过对这篇文章的学习,大学生可以明白,应对气候变化不仅是政府和企业的责任,每个个体都应为减少碳足迹和保护地球作出努力。

该单元编写以上4篇素材的最终目的在于帮助学生提升环保意识,并能站在中国立场就气候变化相关问题进行阐释和回应;树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,形成绿色低碳的生活方式;推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。需要指出的是,教师在透彻理解单元素材所蕴含的深刻内容的同时,要以提升学生的语言能力为核心,充分挖掘每个语篇所承载的语言学习价值,这也是英语教师的根本任务之一,因大学英语教师对此已非常熟悉,本文不再赘述。

(4)活动设计

《新标准教程》以“产出导向法”为设计纲要,关注中国大学生英语学习需求,致力于解决我国外语教育中存在的“学用分离、文道割裂”的问题。教材以具有交际真实性的产出任务为抓手,根据产出目标提供学习素材,环环相扣地设计练习活动,使教学内容促成有效产出,努力实现学生英语应用能力、跨文化交际能力、高阶思维能力和中华文化传播能力的全面发展。

例如,第一册Unit 6的总产出任务是:联合国举办的全球论坛邀请世界各国青年齐聚一堂,围绕不同国家如何应对气候变化展开讨论。论坛官网也开辟了线上讨论专区,欢迎公众分享他们关于应对气候变化可以采取哪些具体行动的想法和建议。一个帖子这样写道:“全球变暖没什么大不了的,只是会影响北极熊,对我们不会有什么影响。即使有影响,我个人也拯救不了地球。”学生作为参加此次论坛的中国成员,将回应此帖,发表自己的观点。设计“回应帖子”(respond to a post)的任务,一方面是为了培养学生得体的交际能力,因为任何语篇都隐含着对听众/读者回应的期待,不管这种回应是内在的、情感的、认知的,抑或外在的,它都是语篇交际目的的体现(Mishan,2022:88);另一方面,也是为了揭示当下对于气候变化普遍认识不足的情况,编者希望通过这一任务设计转变学生对这一问题可能存在的错误看法,并开始尝试采取行动应对气候变化。

围绕这一大的产出任务,教材设计了两个小的产出任务(任务1和任务2)。任务1基于第一篇阅读素材,要求学生给时间老人写一封回信,分享自己对气候变化对人类影响的理解。该任务有助于学生回应总任务帖子中的第一个观点——“全球变暖没什么大不了的,只是会影响北极熊,对我们不会有什么影响”。任务2基于第二篇和第三篇素材,要求学生进行小组讨论,议题为“作为地球上的公民,你可以采取哪些行动应对气候变化?”此任务有助于学生回应第二个观点——“即使有影响,我个人也拯救不了地球”。在完成任务1和任务2的基础上,教材为学生完成总任务搭建了语言、结构以及内容方面的脚手架,包括:①“得体反对他人观点”(Responding appropriately to someone with a different opinion)的技能讲解、完成总任务的语言表达;②回帖的结构提纲;③回帖中可能涉及的内容要点。所有的活动设计均精准对接教学目标和总任务,活动与活动之间渐进促成,环环相扣。

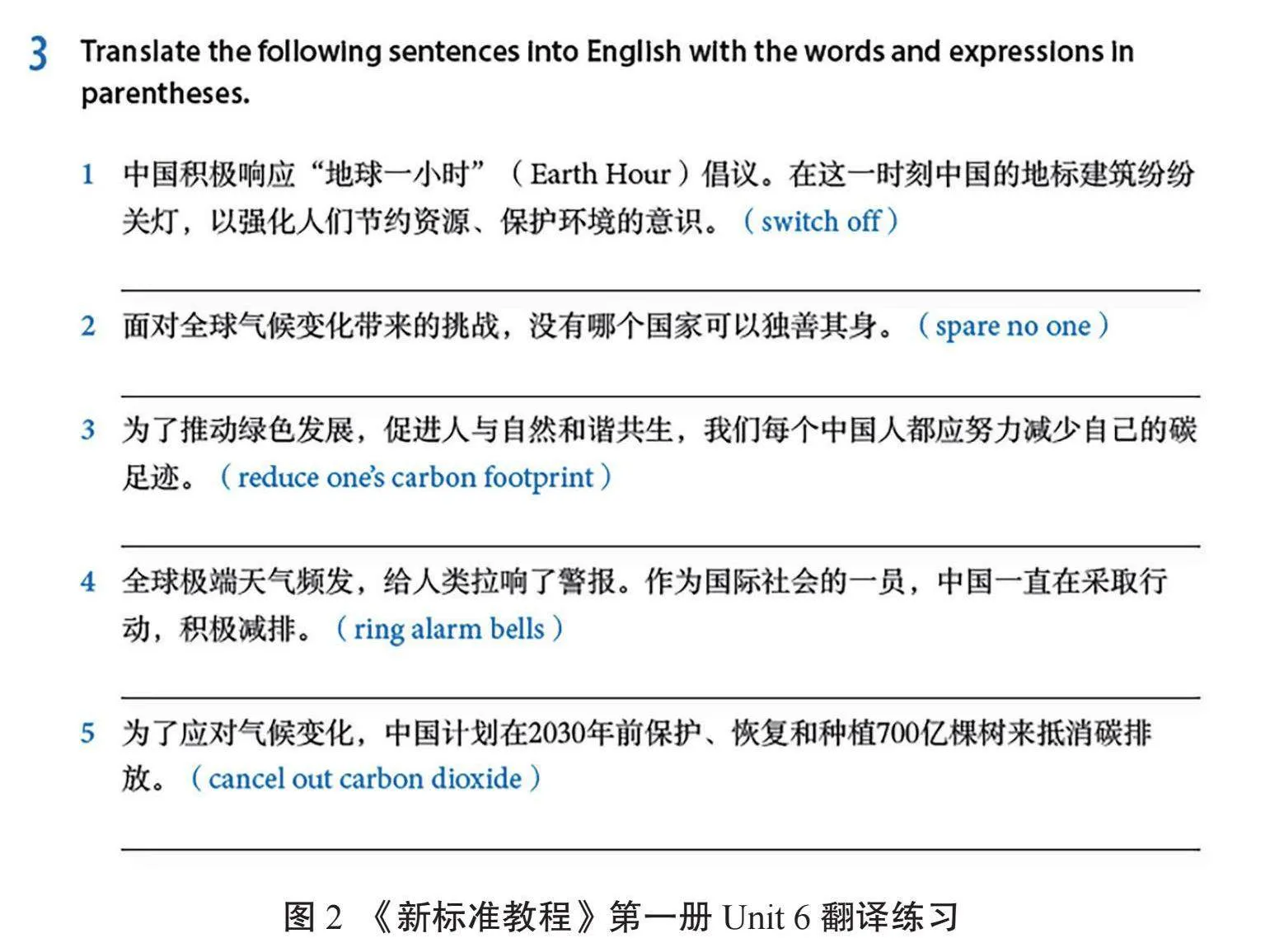

除此之外,教材的每个练习与活动均围绕图1所示的人才培养新要求进行设计。比如,该单元的句子翻译练习均围绕单元话题,精心编写与我国推动绿色发展、促进人与自然和谐共生有关的句子,如图2所示。该练习在考查学生语言能力的同时,也在培养学生的中华文化传播能力(文秋芳,2023)。

2.教材改编

外语教材改编是指为了更好地满足教情与学情需要、促进有效的语言学习而对现有教材内容作一些小的调整的过程(Tomlinson amp; Masuhara,2018)。通常情况下,改编教材“已经成为一种必要,而不是一个选项”(Tomlinson amp; Masuhara,2018:83)。这意味着,对于教师而言,任何教材都不一定能够满足自己的教学环境和具体需求,或多或少需要对其内容进行调整。学者们提出了一系列教材改编策略,如增加、删减、调序、改写(素材或练习)等(Tomlinson amp; Masuhara,2018;Rathert amp; Cabaroğlu,2024)。有研究发现,大学英语教师总是反映英语课时不够、教材内容太多,但在教学实践中最倾向于采用的教材改编策略却是增加内容(张虹等,2021),然后才依次是删减、调序、改写活动和改写素材。其中,改写素材是最具挑战性的教材改编策略,教师们也最不倾向于采取这一策略(张虹等,2021)。笔者在对中国3654名高校英语教师开展的一项潜在剖面分析研究中识别了4种教材改编者类型,其中523名教师(14.3%)属于“增删型”改编者。这一类型的教师最倾向于采取的改编策略是删减,其次是增加,其他改编策略(如改写素材和改写练习活动)的得分均低于另外三类改编者——高度积极改编者、中度积极改编者和低度积极改编者(Zhang et al.,2022)。增加、删减两项策略看似简单,却需要教师在增删前更审慎地思考以下问题:增加内容是否必要?是否有助于达成教学目标?删减内容是否会影响教学目标的达成?增加和删减的理据是什么?教师应仔细思考,认真审视对教材予以改编的依据和原则,努力做到基于一定的合理原则进行增删。

教材改编并非教师主观的随意改编,而应该以一定的原则为基础。改不改?为什么改?如何改?教师需要认真思考以下问题(Tomlinson amp; Masuhara,2018:108):改编后的教材内容①是否能够满足学生的需求?②是否适合学生的语言、认知水平?③是否能够对接教学目标?④是否能够建立和学生生活的关联?⑤是否能够激发学生的认知投入?⑥是否能够激发学生的情感投入?

⑦是否能够提供学生可以克服的挑战?⑧是否可以给学生提供更多语言使用的丰富的、有意义的、可理解的、复现的素材和练习活动?⑨是否能够提供足够的多样化的语言复现?

囿于篇幅,本文将围绕如何改写练习活动,举例说明“如何改”以及“为什么这样改”。该活动选自《新编教程》第三册Unit 3,如图3所示。

该活动要求学生介绍具有社会责任感的中国企业家,讨论平凡人如何以一己微薄之力让世界变得更加美好,有助于激发学生的主人翁意识和共同建设人类命运共同体的责任感。如果学生对企业家话题不够了解,教师可以对此活动进行改编。基于“建立和学生生活的关联”和“激发学生的情感投入”等原则,不同类型的学校可以依据学校专业背景对该活动进行改动。比如教授医学专业学生的大学英语教师可以将entrepreneur改为medical professional,教授工程类专业学生的大学英语教师可以将其改为engineer或scientist等。这种改编是对活动进行“本土化”的改动,可以建立起活动和学生学习之间的关联,也可以激发学生的情感投入。这种“微小的改动可以带来巨大的变化”(Masuhara,2022:286)。

结语

当下的大学英语教材在服务“四新”战略、打破学科藩篱和推动融合创新方面已经作出了很多努力,其中融入了很多“四新”领域的素材,为培养一流人才打下了基础。教师在使用教材时,应首先了解国家、社会和学校对人才培养的需求和定位,深挖教材的语言学习价值和育人价值,根据自己的教学环境、教材本身以及学生需求用好教材,更好地为人才培养服务。本文针对外语教师使用教材时存在的实际问题,通过翔实的案例解析如何从教材的编写理念、主题选择、语言素材和活动练习等方面深入理解、挖掘教材,并在此基础上进一步有效地改编教材,期冀为教师有效地使用大学英语教材提供借鉴。教师和学生是教学过程中的双主体,但目前在教材使用的实际过程中,学生需求并未得到充分关注。未来研究可以从学生和学习的角度出发,探讨如何基于学生需求更加有效地使用教材,也可以研究学生是如何使用教材的。比如,研究者可以记录学生参与教材“二次开发”的全过程,深入分析学生的学习风格、学习策略、认知特点、情感发展等个体因素对教材使用的影响。

参考文献:

[1]BOSOMPEM E G. Materials adaptation in Ghana: Teachers’ attitudes and practices[C]//GARTON S amp; GRAVES K. International Perspectives on Materials in ELT. London:Palgrave Macmillan,2014:104-120.

[2]GRAVES K. Recent books on language materials development and analysis[J]. ELT Journal,2019(3):337-354.

[3]GUERRETTAZ A M. Materials-in-action: Pedagogical ergonomics of a French-as-a-foreign-language classroom[J]. The Modern Language Journal,2021(S1):39-64.

[4]MASUHARA H. Approaches to materials adaptation[C]//NORTON J amp; BUCHANAN H. The Routledge Handbook of Materials Development for Language Teaching. London:Routledge,2022:277-289.

[5]MISHAN F. Designing Authenticity into Language Learning Materials[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2022.

[6]RATHERT S amp; CABAROĞLU N. Teachers as slaves or masters to their coursebooks: An in-depth study on two English language teachers’ coursebook utilization [J]. Language Teaching Research,2024(5):1816-1841.

[7]TOMLINSON B. The discipline of materials development[C]//NORTON J amp; BUCHANAN H. The Routledge Handbook of Materials Development for Language Teaching. London:Routledge,2022:3-16.

[8]TOMLINSON B amp; MASUHARA H. The Complete Guide to the Theory and Practice of Materials Development for Language Learning[M]. Hoboken:John Wiley amp; Sons,Inc. ,2018.

[9]VON WEHRDEN H,GUIMARÃES M H,BINA O,et al. Interdisciplinary and transdisciplinary research: Finding the common ground of multi-faceted concepts[J]. Sustainability Science,2019(3):875-888.

[10]ZHANG Hong,LIU Wei amp; LI Huiqin. English-as-a-foreign-language teachers’ beliefs and coursebook adaptation practices: A latent profile analysis [J]. RELC Journal,2022:1-18.

[11]毕争. “产出导向法”与“任务型教学法”比较:教学材料设计与使用[J]. 外语教学,2019(4):61-65.

[12]邓世平. 新文科视域下外语学科知识体系的交叉融合建构:一项跨案例研究[J]. 外语界,2023(4):34-41.

[13]何莲珍. 服务高教强国建设,重构大学外语课程体系[J]. 外语界,2023(5):2-7.

[14]胡婧菁,肖明文. 外语教材建设和教学设计中的文化认同——以《新时代明德大学英语综合教程2》为例[J]. 中国外语,2022(4):15-20.

[15]姜晓坤,朱泓,李志义. 新工科人才培养新模式[J]. 高教发展与评估,2018(2):17-24.

[16]教育部. 新农科建设吹响“开工哨”——全国50余所涉农高校发布《安吉共识》[EB/OL].(2019-06-29)[2024-09-22]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/

201907/t20190701_388410.html.

[17]教育部. 新文科建设工作会在山东召开[EB/OL].(2020-11-03)[2023-07-23]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202011/t20201103_498067.html.

[18]教育部高等学校大学外语教学指导委员会. 大学英语教学指南(2020版)[M]. 北京:高等教育出版社,2020.

[19]教育部高教司. 教育部高等教育司2023年工作要点[EB/OL]. (2023-03-29)[2023-07-23]. http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202303/t20230329_1053339.html.

[20]李金云,王嘉毅. 教科书使用的研究热点与发展趋势[J]. 课程·教材·教法,2015(12):29-36.

[21]李立国,赵阔. 从学科交叉到交叉学科:“四新”建设的知识逻辑与实践路径[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版),2022(3):107-116.

[22]刘道义. 英语教材论[M]. 北京:人民教育出版社,2020.

[23]刘云虹,曹丹红. “理解当代中国”翻译类教材使用研究——以《汉法翻译教程》为例[J].北京第二外国语学院学报,2024(2):39-49.

[24]彭树涛. “新医科”的理念与行动[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2020(5):145-152.

[25]王铭玉,张艳凤.新时代中国高等教育的使命与担当[J].北京第二外国语学院学报,2023(6):3-20。

[26]文秋芳. 构建大学外语教材编写理论体系[J]. 外国语,2023(6):2-11.

[27]吴岩. 抓好教学“新基建” 培养高质量外语人才[J]. 外语教育研究前沿,2021(2):3-6.

[28]吴岩. 深化“四新”建设 走好人才自主培养之路[J]. 重庆高教研究,2022(3):3-13.

[29]徐锦芬,刘文波. 外语教材使用:分析框架与研究主题[J]. 现代外语,2023(1):132-142.

[30]张虹,李会钦,何晓燕. 高校英语教材使用及其影响因素调查研究[J]. 外语教学,2021(4):64-69.

[31]张铁夫,王凯伦,袁睿. 大学英语教材跨文化能力培养研究——以《新未来大学英语综合教程》为例[J]. 山东外语教学,2023(1):65-73.

[32]张雪梅. 新时代高校英语教材建设的思考[J]. 外语界,2019(6):88-93.

[33]张艳,王梦涵,张默,等. “新农科”建设驱动下农科类人才需求转变与培养趋向研究[J]. 现代教育管理,2020(11):8-13.

作者信息:李会钦,北京外国语大学中国外语与教育研究中心/外语教学与研究出版社,100089,研究方向:外语教育、外语教材。电子邮箱:lihq@fltrp.com

张虹,博士,北京外国语大学中国外语与教育研究中心教授,博士生导师,100089,研究方向:外语教材、外语教师教育。电子邮箱:zhanghong630@bfsu.edu.cn

闫方朔,火箭军工程大学基础部外语教研室,710025,研究方向:外语教材。电子邮箱:yan_fangshuo@foxmail.com

Cultivating Talents Through Effective Use of College English Materials in the Era of the “Four New Disciplines” Construction

Li Huiqin1 / Zhang Hong1 / Yan Fangshuo2

(1. Beijing Foreign Studies University, Beijing 100089, China;

2. Rocket Force University of Engineering, Xi’an 710025, China)

Abstract: With the gradual implementation of the “Four New Disciplines” Construction that encompasses new engineering, new medical science, new agriculture, and new liberal arts, teaching and learning reforms have set higher standards for materials use. Effective materials use plays a vital role in the development and cultivation of top talents against the backdrop of the “Four New Disciplines” Construction. Addressing the challenges associated with practical materials use, this study explores how English language teachers can interpret and adapt textbooks. It first illustrates four key aspects of textbook interpretation: compiling principles, theme selection, input material, and activity design. Furthermore, it discusses how to adapt textbooks in alignment with teaching practices while adhering to key principles. This study aims to provide insights into more effective consumption of materials, fully achieving educational goals, and advancing the “Four New Disciplines” Construction.

Keywords: materials use; materials interpretation; materials adaptation; college English textbooks; the “Four New Disciplines” Construction; talents cultivation

(责任编辑:刘继安)