新时代如何推进转型中的乡村治理更好实现现代化?

2024-12-04郑长旭

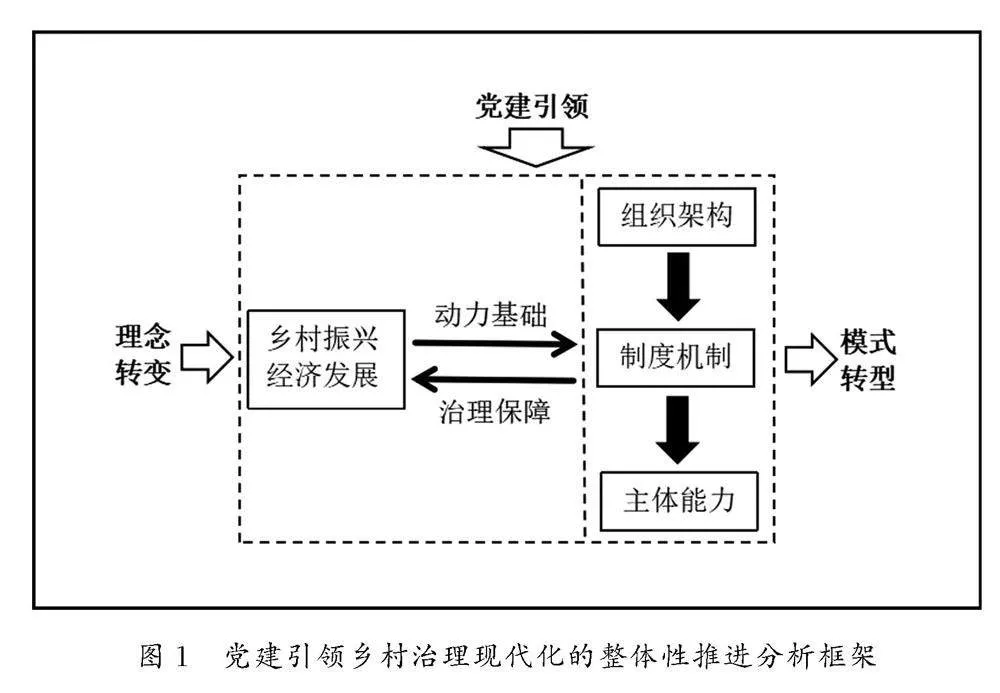

摘 要:乡村治理一直是基层治理的薄弱部位,尤其新时代处于转型中的乡村治理相比以往又有新的变化与挑战。基于中部某省L市Y区的“无事”找书记基层社会治理创新案例,从“组织—制度—能力”三个维度,对转型中的乡村治理更好实现现代化的过程进行分析,研究发现:乡村治理不应是静态的、死板的和割裂的,而应将其视为一个完整的生命有机体。乡村治理首先应该在党建引领之下,建构重塑乡村治理的组织架构体系(“骨骼”),形成支撑乡村治理体系强健运转的基本框架;其次应建立健全制度机制(“经脉”),为组织架构体系的运转提供保证;最后还要加大力度培育提升乡村治理的各种能力(“血肉”),让乡村治理的各类元素真正活起来。乡村治理现代化的推进是一项综合性、系统性工程,有机地、整体地推进具有很大的必要性。

关键词:乡村;治理现代化;整体性推进;治理经验

中图分类号:D422.6 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)06-083-(13)

本文系国家社会科学基金重大项目“党的十八大以来党领导社会建设的实践和经验研究”(22ZDA089)、上海市哲学社会科学青年项目“上海政府创新的可持续性及其保持机制研究”(2021EGL003)的阶段性成果。

收稿日期:2024-02-27

作者简介:郑长旭 男(1988— )华东政法大学政府管理学院副教授 硕士生导师

引言

基层是人民群众对美好生活向往的最直接场域。基层治理是国家治理的基石,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。为加强和改进基层治理,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央就加强和创新基层社会治理、推进基层治理体系和治理能力现代化建设作出了一系列部署和要求。2021年4月,中共中央、国务院专门出台《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(以下简称《意见》),提出了实现基层治理体系和治理能力现代化的目标要求,并为基层治理现代化的整体推进、系统推进绘就了清晰的路径。

但长期以来,与城市的基层社区治理建设相比,乡村治理体系和治理能力建设始终较弱。相比乡村产业、生态发展等方面,乡村治理是综合性工程,见效慢且绩效难以考量。随着国家对乡村治理的高度重视,特别是乡村振兴战略的稳步推进,乡村治理面貌整体有了质的飞跃,正处于迈向乡村治理现代化的深度转型之中。在目前的乡村治理实践中,尽管已经有不少关于矛盾纠纷化解、村民参与治理、乡村文化营造等典型经验,但这些依然还只是见骥一毛,较为碎片,对于乡村治理整体面貌的改变还需要不懈的努力。在理论研究上,学者已经从不同的视角对乡村治理现代化开展了研究,比如,有从党建引领、农村集体经济推进、数字赋能、行政赋能等角度分析推进乡村治理现代化的路径,也有从宏观理论角度探讨乡村治理现代化的内涵、困境、路径与启示等,但对乡村治理体系和治理能力现代化整体性发展路径的分析研究相对较少,基于实际经验的案例分析更是少见,这与当前乡村治理现代化整体性、系统性的实践推进不相匹配。在新时代,乡村治理正处于探索转型之中,党建是如何引领乡村治理现代化的?乡村治理现代化的整体性推进逻辑究竟该如何?这些问题亟待从理论层面得到更好揭示,以指导实践的发展。

研究采用单案例分析,重在从新的视角揭示新时期乡村治理现代化的推进路径,案例选择的是中部地区某省L市Y区开展的“无事”找书记党建引领基层社会治理工作模式。该案例既不是东部地区已经高度城镇化发展的乡村,也不是西部偏远经济相对较弱的地区,而是乡村经济有了一定发展,乡村治理正处在转型的中部乡村。近年来,因为土地流转、城镇化加速发展等原因,L市Y区农村存在的大量闲散人员以及党群干群关系松散游离等带有新时期特征的乡村治理问题,选择L市Y区对乡村治理现代化进行分析具有一定的代表性。案例在分析技术上采用建构性解释,具体从“组织结构重塑—制度机制建设—主体能力培育”三个维度对L市Y区的模式进行分析,并从乡村治理的理念转变、发展动力和发展模式上对案例进行理论拓展分析。

一、文献综述与分析框架

(一)文献综述

当前各地围绕乡村治理现代化进行了各种实践探索,学界也围绕乡村治理现代化的推进路径开展了诸多研究,主要可以概括为以下几个方面:

第一,对乡村治理现代化推进路径的宏观性探讨。推动新时代乡村治理体系现代化是一项复杂的系统工程,是国家治理现代化的题中应有之义,也是推进国家治理现代化的关键和难点所在。目前中国乡村仍面临发展不平衡、自治水平不高、文化发展滞后等现实困境,需要在统合传统与现代有益因素、把握乡村治理现代化发展规律的普遍性与特殊性、推动城乡融合发展的基础上,不断完善乡村治理机制[1],进一步加强乡村自治、法治、德治结合的治理体系,摒弃孤立、碎片化的乡村治理思维[2]。推动新时代乡村治理体系现代化,也必须立足新时代村民最新诉求和乡村振兴战略发展的需要[3],超越国家控制与地方自治二元对立范式,不断实现乡村自治与公共治理的有机融合[4],并构建党委与政府统筹整合下的多方协同治理路径[5]。进一步看,有学者提出建立“以政治强引领、以自治强活力、以法治强保障、以德治强教化、以智治强支撑”的五位一体路径[6]。也有学者提出健全党组织领导下的“三治结合”乡村治理体系[7]。还有学者认为党的基层组织建设、乡村政治制度建设、乡村文化建设和城乡共同富裕是推进乡村治理现代化的核心议题[8]。

第二,分析党建引领乡村治理现代化的推进路径。在党建引领乡村治理的路径探讨上,从宏观层面来看,加强党建引领乡村治理应从政治引领、价值引领、组织引领、法治引领等四个方面着手[9]。有学者通过探究百年大党引领乡村治理的演变规律,认为需要从治理的使命、系统、功能和主体四个维度推进乡村治理体系现代化[10]。从具体层面来看,党建引领主要从加强队伍建设、组织建设、制度建设、能力建设等四个方面进行分析[11]。有学者还提到夯实基础工作[12]、提供途径与平台[13]、激活党员身份感[14]、提能赋权和上下联动[15]等不同的推进逻辑。还有学者建构了“组织—内容—制度”分析框架,尝试系统分析党建引领乡村治理的逻辑[16]。在党建引领乡村治理的制度机制方面,研究认为党建引领本身是“观念—结构—行动”三个要素协同作用构成的机制[17]。对于推动乡村治理来说,还包括政治推动等构成的动力机制[18],通过双向赋能等不断形塑的韧性机制[17],以及作为党建引领基层治理制度实践的项目制[18]。在党建引领乡村治理的嵌入性关系方面,既包括党建嵌入到乡村治理中[19],也包括党建引领与乡村治理的双向互嵌[20],或讨论建构以基层党组织为核心的“双向整合-理性嵌入”新机制[21]。

第三,从其他视角分析乡村治理现代化的推进路径。一是分析经济发展与乡村治理现代化的关系,认为当前乡村社会诸多问题的根源在于农村集体经济的弱化以致支撑乡村治理的内生性资源匮乏[22],并且贫困地区村庄自治体系的变化过程与国家治理能力的变迁有密切关联[23]。还有学者分析了集体土地管理如何通过激活乡村治理经济基础助推乡村治理现代化[24]。二是阐释大数据、人工智能等赋能乡村治理现代化[25],认为大数据带来了乡村治理理念、主体、手段和内容等深刻变革[26]。大数据赋能乡村治理现代化主要体现为决策依据维度、权力运行维度、治理架构维度、治理效能维度[27]。三是行政激活或行政赋能与乡村治理现代化。行政激活通过治理资源激活群众公共参与渠道、增加治理事务等,从而实现行政嵌入社会[28]。行政赋能通过治理资源输入、治权下沉以及弹性空间下的行政引领,实现行政与自治、治理体系与治理能力的均衡互动[29]。四是法治或伦理与乡村治理现代化。法治强调加大制度供给、规范主体行为、营造法治氛围等加速乡村治理法治化进程[30]。乡村治理现代化也可以以制度伦理、角色伦理和关系伦理等为着力点探究乡村治理的伦理之道,推进乡村治理现代化的实现[31]。

综上所述,当前对于乡村治理现代化推进路径的理论研究已经从多个维度铺展开来,但这些研究更多是宏观性的思辨探讨,也有基于特定案例的碎片化归纳,只有少数学者注意到乡村治理是一项系统行动,并尝试构建相对较为整体性的分析框架进行实证性研究。在党建引领的根本政治保障下,从整体性、系统性的实践视角对乡村治理现代化推进路径的分析研究还比较缺乏。此外,随着乡村振兴战略的深入推进,乡村治理整体也处于转型期,如何建构具有新时代特色的乡村治理现代化经验也是目前迫切需要的。因此,本研究受启于全生命周期管理思想,旨在从组织结构重塑(“骨骼”)、制度机制建设(“经脉”)和能力培育(“血肉”)三个维度,通过对中部某省L市Y区乡村治理典型案例的剖析,归纳提炼新时期推进乡村治理现代化的概化性知识经验。

(二)分析框架

党的二十大报告强调“党的领导是全面的、系统的、整体的,必须全面、系统、整体加以落实”。同时党的二十大报告还指出要“抓党建促乡村振兴”。全面加强党的领导是推进乡村治理的根本政治保证,只有不断加强党的建设,才能更好引领乡村治理现代化目标的实现。但在实际中,党组织的引领作用在很多乡村治理中并没有很好发挥,根本原因不在于党组织能不能发挥作用,而是思想上想不想为、愿不愿为的问题,即由于基层治理的理念没有转变,更多是被动完成上面的任务,甚至较为普遍存在的是把上面的要求当成额外负担,疲于应付。可见,加强乡村治理现代化的整体性、系统性推进,必须以思想理念的转变为先导。

目前各地在积极探索乡村治理现代化的推进路径,但很多推进举措之间的割裂性比较明显,没有将乡村治理视为一个完整的生命有机体,乡村治理的活力也就难以真正激活。从治理的整体性、系统性来看,首先,乡村治理要有完善的组织架构体系。如同人体的骨骼,组织结构支撑乡村治理的结构功能、任务活动等一切事务的运转,特别新时期农村发展面临的情形发生了巨大变化,进行组织结构重塑具有很大的必要性。其次,乡村治理现代化的推进仅有乡村治理的“骨骼”架构显然还不够,还得有完善的“经脉”系统,否则再美的组织架构也只是“花架子”“虚架子”。最后,组织架构体系和制度机制在不同地方可以高度相似,而在相似的情境下,不同乡村的治理水平呈现巨大差异,这背后折射出乡村治理主体的个性化能力水平的差异。所以,乡村治理还得有更加具体实在的“血肉”。乡村治理能力提高是实现乡村治理现代化总目标最为直接的要求。

有了理念转变和组织结构体系后,要想让乡村治理真正活起来,还应该有乡村振兴发展的充足动力保障,正如生命系统的运转需要有营养物质的供应一样。当然,仅仅凭借自上而下的目标考核要求,尤其是在科层命令的压力传导下,也能将乡村治理向前推进,但这种“打激素”方式带来的可持续性问题也值得考虑。乡村治理现代化应该与乡村振兴、乡村经济发展相辅相成,在全面推进乡村振兴的战略目标背景下,通过乡村治理现代化更好服务乡村的全面发展,形成二者相互促进的良性循环,最后实现乡村治理模式的整体转型(见图1)。

二、案例分析

(一)案例描述

1.案例背景:转型中的乡村治理

Y区地处中部地区某省西部,曾经是L市下辖县中的一个镇,后因经济的发展,1998年,该省省委、省政府,L市地委、行署批准设立Y改革发展试验区,行使县级管理权限。2015年10月,经国务院批准,同意对L市设立Y区,Y区由功能区转为行政区。可以看出,Y区因为经济发展,从一个小镇演变为一个县处级行政区,是中部地区新型城镇化发展的典型代表。尽管Y区的城镇化有一定发展,但乡村治理依然存在诸多难题,具体表现在:

第一,近年来,在推进乡村振兴战略的背景下,农村土地不断实现集约化经营,Y区有三分之二左右的农村耕地实现了流转经营,大量农民从土地中解放出来,但由于没有一技之长而就业无门,乡村社会治理呈现闲散状态,社会治理矛盾纠纷相比以往也有所增加。第二,随着城镇化进程的加速推进,大量农村青壮年进城定居或外出务工经商,农村“空心化”问题日益突出。由于基本公共服务和精神文化生活欠缺,农村普遍存在着“老人无人陪、儿童无处玩、妇女无事干、闲散人员无追求”等问题。第三,面对群众的矛盾诉求,基层干部疲于应对,让群众产生了基层解决不了问题,只有找上级的惯性思维。第四,乡村治理的制度机制不健全,村民可以参与的乡村治理事务有限,参与的热情也相对较低。第五,乡村治理的协同性不足。在平时的治理中,尽管有诸多的治理任务,但这些任务往往条块分割,并且更多依靠的是村级组织的“一根针”作用,其他主体、政府部门之间的协同参与也有待加强。

2.创新核心内容:何为“无事”找书记

为深入贯彻党中央关于加强和创新基层社会治理、推进基层治理体系和治理能力现代化建设的一系列新思想新理念新要求,2021年9月以来,L市Y区针对当前农村存在的一系列社会治理突出问题,坚持和发展新时代“枫桥经验”,在已有的乡村治理基础之上进一步创新开展“无事”找书记党建引领基层社会治理工作模式。

在创新开展“无事”找书记之前,2021年,Y区选择3个村试点实施了乡村社会治理“1114”工程,即:1张网络(视频服务网)保平安、1个中心(心理咨询中心)促和谐、1个超市(新风超市)激活力、4支队伍(文化宣传、纠纷调解、为民服务、考核评价)优服务,得到了省市领导的充分肯定,被央视新闻联播以“贯彻落实十九届六中全会精神”为主题进行了宣传报道。此后,Y区在前期开展的“1114”工程的基础上,创新推出了“无事”找书记党建引领基层社会治理新模式,着力解决前期试点工作中党组织作用发挥不突出、网格划分不合理、群众参与不广泛等问题,进一步提升乡村治理水平。

所谓的“无事”找书记是一个良性的治理循环:(1)从村民的“无事”开始,针对新时期农村因土地流转、城镇化发展等原因而产生的大量闲散人员,一是动员和帮助有一定劳动能力而不愿就业或就业无门的群众,积极就业创业,增加劳动收入,实现自身价值;二是引导和组织有一定技能而闲来无事的群众,并根据他们的意愿,创新社会实践活动,不断满足他们的物质精神需求。(2)到书记的真正“无事”形成循环,这里的书记是指在区、镇两级党委的支持下,村书记和村支两委的统称。“无事”找书记背后的内核是加强党的基层组织建设,提升基层党组织凝聚力和组织动员力,通过探索和完善一套坚持党的领导、群众主动参与、社会高度自治的基层制度体系,逐渐打造出新时期基层善治的“Y区模式”。

3.创新取得全方位实效

“无事”找书记党建引领基层社会治理工作模式取得了诸多重要的实际效果,包括:第一,通过推进全民化就业创业,让无事群众有事干有钱赚,从根源处预防避免乡村治理矛盾纠纷产生的可能;第二,针对不同群体,更多开展分众化社会实践活动,让群众精神有寄托有追求;第三,落实常态化联系走访,让群众诉求有人听有人办;第四,健全多元化激励机制,让参与群众有实惠有动力;第五,搭建智能化管理系统,让为民服务有平台有效率;第六,坚持融合化调处纠纷,让矛盾化解有温度有力度。此外,Y区还将积分制、清单制、网格化、数字化、接诉即办、村民说事等务实管用的乡村治理方式融入其中,实现了把支部建设好、把群众组织好、把服务提供好、把乡风塑造好、把稳定维护好的目标。

“无事”找书记党建引领基层社会治理工作模式从全方位推动乡村治理取得实效,不断推进乡村治理现代化步伐。2022年,Y区实现零进京上访、零赴省集体上访重复上访,市域上访量同比减少29%,出区上访量减少52%,信访工作目标考核位居全省第一,成功创建全国信访工作示范县区。Y区的相关做法得到中央多家媒体的宣传报道,该省省委、L市市委主要领导同志相继批示肯定并在L市全市推广、全省交流,外地省市也纷纷前来Y区学习经验。

(二)“无事”找书记基层社会治理创新的维度分析

1.在党建引领打造上

第一,成立领导小组,织密党建引领网络。一是,Y区成立“无事”找书记党建引领基层社会治理工作领导组,确保“无事”找书记党建引领基层社会治理工作取得实效。二是,Y区将党小组建在“网格”上,依托“乡镇党委+村党支部+网格党小组”三级组织体系,整体推进政法综治、卫生健康、田长制、河长制、路长制等各类网格“一张网”管理,实现了党的组织与网格化管理的有效结合。三是,Y区以提升组织力为重点,深化党支部建设“五个一”提升行动①,把村社党组织建设成为人民群众的“主心骨”,让人民群众遇到急难愁盼第一时间想到支部、找到书记,村社干部第一时间上门服务、为民解忧。

第二,开展多样活动,广泛凝聚群众力量。Y区加强党建引领的另一法宝就是通过开展形式多样的社会实践活动,把各方面群众动员起来、组织起来,紧紧依附在村社党组织周围,让群众闲时有去处、精神有寄托,忙时勤种作、收入有来源,进而增强基层党组织组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的能力,不断强化村党组织在基层社会治理中的领导作用。

2.在重塑组织架构上

第一,建立网格化管理体系。Y区在实现党的组织与网格化管理有效结合的基础上,遵循“服务范围适中、覆盖区域适中”的原则划定网格体系,即“村—网格—村民组—邻管家—村民”的组织架构,以更好地适应不同区域的治理需求。同时,Y区按照“1+1+N”为每个网格配备一名网格长(一般由村干部担任)、一名专职网格员(一般由村民组长担任)和若干名网格协管员(由党员骨干或村民代表、社会贤达担任)。此外,Y区在组织层面从村民中遴选有威望、有热情、有精力的人员作为“邻管家”,更好实现网格管理的服务效能。

第二,多元化的网格队伍配置。在网格员队伍建设方面,Y区采取了多元化的策略,将“两委”成员、党员骨干、社区工作者、志愿者、群团组织人员、退伍军人、退休村干部及驻村工作队员等纳入网格员队伍。多元化的配置使得网格队伍具有更加丰富的专业背景和群众代表性,能够更好地满足多元的治理需求。同时,为了提升网格员的服务和管理能力,Y区强调对其进行常态化的业务培训,确保网格员能够保持高效的工作状态。2022年,Y区77个村(社区)共划定基础网格607个,配备网格长607名、网格员和网格协管员1600余名。

通过以上组织维度的改革措施,Y区成功地构建了基层社会治理体系,强化了党组织在治理中的核心作用,提高了基层治理效率和组织动员力,适应了社会治理的多元和复杂需求,为乡村治理现代化提供了有力的组织结构基础。

3.在制度机制建设上

Y区在健全群众诉求收集响应、矛盾纠纷排查化解、群众参与激励等“三项机制”方面采取了一系列切实可行的措施,体现了在制度机制层面的深入改革和创新,形成了系统而有力的制度体系,为基层治理提供了坚实的制度基础。

第一,健全群众诉求收集响应机制。一是实施“村社干部联系服务群众零距离工作法”,组织村社干部做好“三门”功课②,开展“五必访五必知”活动③。2022年该活动共收集群众诉求4950件,办结4847件,办结率97.9%,群众满意率98%,为建立全面、系统的群众信息库提供了数据支持。此外,Y区还实施村社干部、网格员、邻管家定期对辖区群众进行全覆盖上门走访,分类建立清单台账,并由村党组织对清单台账集中开展问题分析、任务分办,构建“收集汇总—研判交办—办理反馈”的工作闭环,推动问题有效解决。二是建立健全“村居吹哨、部门报到”工作机制,针对基层治理的相关问题,推动有权处理的政府职能部门向一线下沉,完善群众诉求收集的响应机制。

第二,健全矛盾纠纷排查化解机制。Y区加强对矛盾纠纷源头排查预警,一是借助网格结构,建立矛盾纠纷排查台账,系统性地记录、分析和解决基层矛盾,防止潜在问题的逐渐积累。二是定期对辖区人群、建设项目、社会事务进行梳理,灵活运用各类调解方式和载体平台,如“L市商量”“板凳会”等,为矛盾纠纷提供多元解决途径。同时,加强事后走访工作,防止问题复发。此外,Y区还建立“乡里乡亲”党员调解机制,实现矛盾纠纷调解“情、理、法”融合,截至2023年已成立党员调解队伍78支(794人),并成功调处矛盾纠纷1800余件。

第三,健全群众参与多元激励机制。一是Y区推行“积分制”奖励办法,鼓励群众通过参与各类社会实践活动攒奖励积分,并对应创设了“爱心超市”,将奖励积分与实际生活需求相结合。比如,在“新风超市”兑换生活用品或免费体检、免费公交等服务,激发群众更积极地参与社会实践活动。二是将群众的参与纳入各种评选和推荐中。比如,将参与社会实践活动情况与党员发展、信用户评选、“两代表一委员”推荐等结合起来。Y区2022年已兑现积分折款126万元,形成了“你参与、我积分;你积分、我挂星;你挂星、我表彰”的多元激励机制。

4.在主体能力培育上

Y区通过建强“四支队伍”和搭建“两个平台”等举措,增强了乡村的治理能力,特别是智慧平台的使用,有力提升了乡村治理的能力水平。

第一,建强“四支队伍”。一是村社干部队伍。Y区制定《优秀村党组织书记专职化管理办法(试行)》,对纳入专职化管理的村党组织书记,各项待遇比照新提拔副科级干部执行。二是基层党员队伍。Y区严格落实“三会一课”制度,严把党员发展关口,引导党员积极参与基层社会治理,更好地发挥党组织的引领作用。三是志愿服务队伍。组织乡村党员骨干、发展能手、社会贤达、热心人士、文艺爱好者等,根据不同群体的各类需求,组建特色志愿服务队,灵活地开展各类志愿活动。截至2023年,Y区已组建志愿服务队385支,举办各类社会实践活动2100余场次。四是创业人才队伍。通过激励培训机制,大力培育实用人才和本土人才,推动优秀农民工和企业家返乡创业。2022年以来,实施职业技能培训1500余名,培育高素质农民100名、产业发展带头人338名。此外,Y区还积极推动人才资源下沉,选派乡村振兴专员5名、乡村振兴工作队员59名,招录“三支一扶”高校毕业生30名。

第二,搭好“两个平台”。一是就业创业服务平台。结合“互联网+就业”优势,通过“鸿雁回归”就业创业平台,组织企业、人员注册。2022年已采集录入信息17.3万人,发布企业用工信息4700余条,实现了企业和人员的信息有效对接,特别是促进了闲散劳动力的就近就业。此外,Y区还加强村级就业创业服务中心建设,配备专兼职协管员,通过开发公益性岗位、对接企业用工需求等,为群众提供技能培训、公益性岗位等。2022年已开发乡村公益性岗位1300余个,帮助7000多名农村劳动力实现“家门口”就业。二是智能管理服务平台。开发村级事务网办平台和App,建立了集便民、防盗和紧急呼叫为一体的安全便民网络,实现“群众呼叫、书记必到,群众点单、党员服务”的闭环管理机制,为居民提供更为便捷的服务。自平台开通以来,已办件277件,其中咨询类141项、诉求类134项、投诉类2项,群众满意率100%。

三、案例理论拓展

Y区的“无事”找书记党建引领基层社会治理工作模式不仅在该省内部得到宣传推广,并且吸引了外省市的参观学习,甚至还进入了东部某省著名高校的干部培训课程,可见该案例所反映的知识已经具有诸多概化性的理论意义,显然能够为更多处于转型之中的乡村治理实践提供经验启示。基于“无事”找书记治理模式,可以进一步凝练推进乡村治理现代化的深层知识体现在以下几个方面:

(一)在理念上,要以乡村治理的价值理念转变为先导

第一,在理念认识上,乡村治理首先要弄懂吃透坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的根本要义,始终坚持以人民为中心的发展思想,而不应仅仅将其视为简单的政治理论学习任务,实际却把中央精神要求和地方治理实际当成两张皮。尽管乡村治理也需要完成上级任务,但不能仅仅为了完成上级任务、应付上级的考核,而是要真正让乡村治理更好,让老百姓更有获得感、幸福感和安全感。如果将手段当目标或仅仅盯着考核,显然容易滋生形式主义,外界更多看到的乡村治理呈现的各种“面子”,“新瓶”装的其实还是“旧酒”。

除了滋生形式主义以外,基层治理负担的加重很多时候也与基层的被动应付、疲于应付相关。如果真正把治理的根本目标转向老百姓,即便万事开头难,而一旦打造出良好的治理模式,形成正向效益,那么上面的所有要求也会迎刃而解。有时候基层的负担来自所谓的“上面千条线,下面一根针”,通过基层治理场域的有效塑造,即便上面再多“线”,下面已不再是一根“针”[32]。Y区的“无事”找书记的治理工作模式明显体现了乡村治理价值理念向人民群众的高度贴近,充分调动了人民群众参与乡村治理的积极性。现在可以发现的是,Y区农村邻里矛盾少了,村民之间互帮互助的多了;随意污染农村环境的少了,主动参与环境卫生治理的多了;遇事“信访不信法”、到处托关系的少了,讲法律、讲规则的多了。乡村治理已不再是村干部的单打独斗,而是乡村治理共同体的“群舞”。

正如2022年1月时任该市市委书记Y在“以人民为中心发展思想”专题学习教育动员会上所强调的“三个回归”一样,即:坚决纠治思想认识上的偏差,让政绩观回归“人民至上”;坚决纠治工作作风上的问题,让干部定位回归“人民公仆”;坚决纠治对群众利益的侵害,让重点工作回归“人民期盼”。

第二,乡村治理价值理念的转变还体现在需要从以往的分散治理、被动治理向系统治理、综合治理、源头治理转变。通常,在治理过程中,治理失效之所以发生,可能是在源头上,也可能在过程中。源头性治理倾向于在治理目标协商形成阶段达成共识,并以配套规范制度保障协商目标的实现,而过程性治理则倾向于围绕目标落实的整个过程施加治理举措[33]。对于治理理念的这些转变,目前在整个社会建设领域,国家已经从顶层设计层面有所强调,例如,2021年2月,中央全面深化改革委员会第十八次会议专门审议通过了《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》,强调要“加强矛盾纠纷源头预防、前端化解……从源头上减少诉讼增量”。2021年11月,党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》提出要“坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理……健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制,加强社会治安综合治理”。乡村治理应该认真贯彻好国家层面的相关要求,结合自身的经济社会发展实际,积极转变治理理念。针对存在的源头性治理失效问题,乡村治理价值理念的转变首先应该聚焦在源头上,加强对源头性问题的排查预防[34]。Y区的“无事”找书记治理模式在名称上就体现了源头治理的意蕴,即针对当前农村“空心化”日益突出、闲散人员无追求等问题,聚焦帮助解决就业创业和举办各类活动等,从本源上解决可能发生的各种社会矛盾问题。针对存在的过程性治理失效问题,在治理的过程中注重综合性、系统性,突出对资源要素的整合,发挥多方主体的协同合力。Y区的“无事”找书记的治理工作模式充分体现了治理的综合性、系统性,一方面从组织领导体系上和治理主体能力培育上,充分整合、激励调动党员、志愿者、乡贤等多方力量,另一方面在制度建设上,从群众意见吸纳机制、矛盾纠纷化解机制等方面也体现了治理的系统性、过程性。

(二)在动力上,要坚持乡村治理与乡村振兴发展的双向融合

乡村治理现代化目标的实现与乡村经济发展、乡村振兴不能割裂推进。

第一,乡村经济发展的水平是经济基础,从根本上决定了乡村治理的现代化程度,即乡村的上层建筑。习近平总书记曾经深刻指出:“乡村集体经济实力薄弱是基层工作活力不足的症结所在。”[35]通过对农村集体经济与乡村治理相互关系的历史考察,可以发现两者之间存在着紧密的同向关系,农村集体经济的发展壮大能够为乡村治理提供强力支撑,反之,农村集体经济的弱化则会引发乡村治理问题频出[36]。乡村集体经济的发展可以在不同维度重塑乡村治理体系和治理能力,比如,通过壮大乡村集体经济实力、创新产权制度安排和集体经营模式等,可以增强乡村经济实力,增强治理资源,激发乡村治理活力。

第二,尽管有了乡村经济的发展,但乡村治理如果跟不上,反而会阻碍乡村的整体发展,具体表现有:在乡村经济发展上,治理机制的不合理会影响土地、劳动力和资金等资源的配置优化,影响乡村生产设施的建设等;在社会稳定方面,治理机制的缺乏可能会导致乡村各类矛盾纠纷得不到及时、公正的处理,导致乡村不和谐、不稳定因素增多,影响乡村人们的正常生活和生产活动;在乡村文化生活建设上,治理的落后可能伴随的是乡村文化活动和文化活动设施等的缺乏或管理不足,相应会导致乡村人们的精神文化生活相对贫瘠,对新的生产生活方式的接受进度缓慢,不利于乡村文明的积累进步,影响乡村整体的现代化发展进程。在理论研究上,有学者已经对乡村治理与乡村产业发展的关系进行深入分析并指出,完善乡村治理的上层建筑体系,对乡村产业发展具有重要的促进作用,是实现产业兴旺的推动力量和实现基础[37]。2018年《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中明确指出“乡村振兴,治理有效是基础”。坚持治理与发展的双向融合无疑是推动乡村治理现代化的动力引擎。

第三,“无事”找书记治理模式的创新具有很强的时代背景。近年来,随着Y区城镇化进程的加快推进,有大量农民脱离土地后不再从事农业生产,由于没有其他的业务知识技能,很难找到其他合适的工作。如果农村经济转型和升级不够,经济缺乏新的发展动力,很多群众会因为“无事”而惹是生非,滋生社会矛盾纠纷,甚至产生治安、刑事案件。“无事”找书记治理模式创新就是通过发展乡村经济和拓展群众就业机会,从根本上瞄准乡村治理失效的症结,并尝试解决。当乡村经济有了进一步的发展,很多因为乡村转型而闲暇无事的农民就有了新的生活依靠,不仅矛盾纠纷、上访等开始明显下降,还提高了农民对乡村事务的关注度,增强了他们的乡村治理参与意识,为乡村治理体系的建构完善和有效运行奠定了基础。反过来,乡村治理机制的不断健全,又能更好地协调和帮助就业无门的农民们找到事情去做,带动促进农村新的经济增长点出现。“无事”找书记治理模式坚持乡村治理与乡村振兴发展的双向融合,从群众的“无事”开始,到书记为群众的“无事”寻求解决之道,解决群众因“无事”产生或可能产生的各种社会问题。在这个过程中,积极建构乡村治理体系,提升乡村治理能力,又进一步为解决群众“无事”提供基础保障,直到最后的书记“无事”“无为而治”,形成了一个完整的乡村治理良性循环。

(三)在模式上,要打造乡村治理的全生命周期治理模式

党的十八大以来,习近平总书记针对“放管服”改革、反腐败斗争、人口老龄化、完善城市治理体系和城乡基层治理体系、卫生与健康治理等诸多领域工作,提出过关于“全周期”的重要论述和工作方法[38]。“全生命周期管理”是一个管理学概念,也称“全周期管理”,旨在通过将产品的生命周期细分为导入、成长、成熟、衰退等若干阶段,并在每一阶段实施跟踪介入,以全过程保证产品质量,是一种先进的管理理念和管理方式[39]。随着实践的不断发展,“全周期管理”已经从产品管理扩展应用到多个领域。在理论上,“全周期管理”也已经演化为强调从全过程、全要素角度进行全周期统筹和全过程整合,以确保整个管理体系从前期预警研判到后期修正改进,各个流程环节均能协同配合、运转高效。

第一,“全生命周期管理”是把治理系统当成一个有机的共同体,并且已经在不少城市的治理中有了运用体现。2020年,习近平总书记参加十三届全国人大三次会议湖北代表团的审议时,指出要“把全生命周期管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节”。随后,各地一些城市认真贯彻习近平总书记的重要讲话精神,在城市治理顶层设计中充分体现“全生命周期管理”的理念,摒弃以往头痛医头、脚痛医脚的城市治理方式,转向城市的精细化管理,从而增强社会弹性和城市韧性,还有一些城市已经在积极筹建全生命周期综合管理平台。

第二,“全生命周期管理”在乡村治理中具有重要价值。2021年,《意见》提出“建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体”,其中显然也包括乡村治理共同体的建设,可见党中央在顶层设计上已经对乡村治理的系统性、整体性给予更高关注。但在实际中,乡村治理在多个维度存在治理的“复合碎片化”困境,主要表现为乡村治理主体识别不清、乡村治理过程权责错位、乡村治理理念缺失滞后、乡村治理信息匹配失序以及乡村治理资源分配不均等。乡村治理过程中“复合碎片化”问题使得乡村治理场域“裂痕”显现,在乡村治理转型中各类矛盾纠纷频出,而现有调节机制式微[40]。所以,从乡村治理体系、治理能力现代化的角度来看,如何在乡村治理上更好贯彻运用“全生命周期管理”理念,让乡村治理像生命有机体一样更有活力地运转起来是值得思考的重大课题。

第三,“无事”找书记的社会治理工作模式上充分体现了“全生命周期管理”的理念,其所着力打造的正是党建引领乡村的全生命周期的治理模式。在开展该项创新之前,Y区于2021年选择3个村试点实施了乡村社会治理“1114”工程,即:一张网络(视频服务网)保平安、一个中心(心理咨询中心)促和谐、一个超市(新风超市)激活力、四支队伍(文化宣传、纠纷调解、为民服务、考核评价)优服务,取得了良好成效,得到了省市领导的充分肯定,被央视新闻联播以“贯彻落实十九届六中全会精神”为主题进行了宣传报道。尽管如此,但还是存在党组织作用发挥不突出、网格划分不合理、资源整合不到位、群众参与不广泛等问题,乡村治理存在碎片化,并没有如生命有机体那样充满活力地运转。

为了真正让Y区的乡村治理活起来,推动具有Y区特色的基层社会治理创新之路走深走实,在党建引领之下,Y区进一步夯实乡村治理的网格体系,重塑乡村治理的组织架构体系,让乡村治理的“骨骼”更加健全,形成支撑乡村治理体系强健运转的基本框架。建立健全群众诉求收集响应机制、矛盾纠纷排查化解机制、群众参与多ZEW0XdQutZ+XkYI/sqvy2mnpnnUKoy5v+GZA2i6p7dw=元激励机制等,持续建立健全乡村治理的制度机制,让乡村治理的“经脉”更加畅通,为乡村治理体系的正常运转和发展提供保障。通过“建强村社干部队伍、建强基层党员队伍、建强志愿服务队伍、建强创业人才队伍”等“四支队伍”,加大力度培育提升乡村治理的各种能力,不断为乡村治理提供“血肉”,让乡村治理真正活起来。

四、结论

当前,我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军。2023年,中央一号文件明确指出:“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”,“必须坚持不懈把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化”[41]。而在全面推进乡村振兴的战略目标中,乡村治理现代化具有重要的保障作用,二者犹如经济基础和上层建筑之间的关系,只有坚持二者的双向融合,才能从根本上解决乡村治理面临的各种难题,真正让乡村治理活起来、转起来。

基于对Y区“无事”找书记社会治理工作模式的分析,可以发现其在推进乡村治理现代化过程中真正让老百姓的获得感、幸福感、安全感更加充实,乡村治理具有很高的活力,乡村治理的面貌焕然一新。从对“无事”找书记的命名中可以看出,其根本的奥秘在于:乡村治理首先需要转变治理价值理念,要从以往的分散治理、被动治理向系统治理、综合治理、源头治理转变。找到乡村治理问题的症结所在,大力发展乡村经济,通过搭建就业平台,开展各类活动,那些“无事”的群众能够通过找书记找到事情,实现书记的“无事”,最终实现乡村的善治。基于本案例,可以得出以下几点结论:

在宏观层面,乡村治理应该夯实党建的引领作用,做强、做实乡村治理的组织架构体系。在党建引领上,只有基层党组织坚强有力,党员充分发挥作用,党的根基才能牢固。一方面,要坚持把加强基层党组织建设作为贯穿实现乡村治理现代化的全过程,适时成立党组织领导的乡村治理领导小组,由自上而下的主要领导担任组长,便于凝聚、动员乡村治理的各方力量,真正把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。另一方面,在筑牢党建引领的基础之后,还需要配备乡村治理健全的“骨骼”框架。在这方面,城市社区的网格化管理已经颇具经验。在当前不断发展的农村地区,也可以按照“服务范围适中、覆盖区域适中”的原则,建立健全网格体系,并且真正发挥网格的治理效用。

在中观层面,仅有宏观层面乡村治理的“骨骼”显然还不够,还应持续建立健全乡村治理的制度机制[42],为乡村治理体系的正常运转和发展提供保证,让乡村治理的“经脉血管”更加流畅,防止乡村治理面临“贫血”的境况。在制度机制建设上,一是要有相应的意见诉求收集机制,让基层能够有效掌握群众动态,便于及时发现各种问题、矛盾纠纷等,并及时解决,积极贯彻关于源头治理的精神要求。二是要有相应的问题解决化解机制,尽管在乡村治理中可以尽早发现问题,但要想真正解决问题,还需要自上而下建立综合性、系统性的问题化解机制,要从制度上将乡村治理与政府相关部门工作形成互动性对接,确保治理力量的有效下沉。三是要有相应的激励机制,对于乡村群众来说,激励是动员他们参与各类乡村治理活动的最有效方式之一,尤其是物质性激励。

在微观层面,在整个“全生命周期”中,虽然“骨骼”和“经脉”已经搭建起来,但如果缺乏治理能力,就如没有“血肉”或者“肌肉萎缩”一样,所以还应加大力度培育提升乡村治理的各种能力,让乡村治理真正活起来,真正有力量。在乡村治理能力建设上,面对处于转型之中的乡村治理,人才是支撑治理运转的关键,首先应该思考如何吸引和培育与新时期乡村发展相适应的人才队伍,其次在新时期也要更多思考如何运用新兴技术给乡村治理赋能添力,对新兴技术的运用能力也同样非常重要。所以,一方面,要加强乡村治理各类人才队伍的建设,包括村干部队伍、基层党员队伍、志愿服务队伍、创业人才队伍等,要尝试破解乡村治理因为存在老龄化、空巢化等窘境而带来的治理力量不足问题。另一方面,要善于运用新媒体等技术化平台大力提升乡村治理能力,例如,Y区结合实际为村民安装无线呼叫器、智能摄像头等,切实提高了为民服务能力。

注释:

①为进一步贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,2019年在党支部中全面实施“五个一”提升行动,即:订好一份年度计划;抓实一个主题党日;健全一套基本制度;形成一套工作规范;配强一支党务队伍。

②常登鳏寡孤独老人之门,嘘寒问暖,送去孝心;常串特殊居民之门,唠唠家常,送去关心;常敲矛盾家庭之门,谈心明理,打开心结。

③“五必访”,即对信访户必访、大病重病户必访、鳏寡孤独老人必访、低保困难户必访、优抚对象必访;“五必知”,即对弱势群体情况必知、对居民家庭婚育情况必知、对人才资源状况必知、对群体矛盾和不稳定因素必知、对突出环境问题必知。

参考文献:

[1]李三辉.乡村治理现代化:基本内涵、发展困境与推进路径[J].中州学刊,2021(3):75—81.

[2]刘凡熙.深入推进乡村治理现代化的现实困境及对策建议[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2023(11):83—89.

[3]邱春林.新时代乡村治理体系现代化的路径选择[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2023(1):163—171.

[4]陆益龙,李光达.中国式乡村治理现代化的本质要求与路径选择[J].江苏社会科学,2023(2):78—86.

[5]孙莹.协同共治视角下的乡村治理现代化——以四川省J市的乡村振兴实践为例[J].理论学刊,2022(2):128—136.

[6]詹国辉.乡村治理现代化:意涵、困顿与理路[J].云南大学学报(社会科学版),2024(1):66—78.

[7]陈朝辉.推进乡村治理现代化:“三治结合”及其宪法逻辑[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2022(1):92—97.

[8]王浦劬.新时代乡村治理现代化的根本取向、核心议题和基本路径[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2022(1):18—124.

[9]于健慧.党建引领乡村治理:理论逻辑及实现路径[J].西北师范大学学报(社会科学版),2022(1):50—57.

[10]张岩,周明明.“乡村再造”:政党引领乡村治理的理论逻辑与历史经验[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2021(6):92—101.

[11]岳奎,张鹏启.新时代党建引领农村基层治理路径探析[J].行政论坛,2022(3):82—89.

[12]郝炜.组织网络、制度型塑与能力提升:党建引领乡村治理的三重路径——以山西省“三基建设”为例[J].治理研究,2021(2):63—72.

[13]刘伟,王柏秀.村组党建引领乡村治理的进路与逻辑[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2021(2):38—45.

[14]徐顽强,沈迁.基层党建引领乡村治理的运作逻辑与形成机理——基于山东省大户陈家党建示范区的个案分析[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2023(2):58—67.

[15]曹海军,曹志立.新时代村级党建引领乡村治理的实践逻辑[J].探索,2020(1):109—120.

[16]霍军亮.组织再造、内容优化与制度建构:党建引领乡村治理的三重向度——以利川市的“小院说事”实践为例[J].探索,2022(21):65—67.

[17]李风雷,张力伟.党建引领乡村治理共同体的责任政治逻辑——基于“许家冲经验”的分析[J].学习与探索,2022(3):58—65.

[18]吴培豪,赵梦涵.新时代党建引领乡村治理的运行机制与实践逻辑——基于扎根理论的多案例研究[J].甘肃行政学院学报,2022(1):69—79.

[19]严瑾,刘慧.基层党建嵌入乡村治理何以可能与何以可为——基于贵州省M县S村的考察[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022(1):46—54.

[20]刘双,余智勍.耦合视角下基层党建引领乡村共治的逻辑、张力和路径[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023(2):131—138.

[21]张新文,张龙.政党整合、群众路线与村治创新——基于乡村治理典型案例的讨论[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(2):92—101.

[22]陈晓枫,钱翀.新型农村集体经济推进乡村治理现代化的机理与现实路径[J].当代经济研究,2024(1):46—56.

[23]桂胜,朱罗敬.欠发达地区乡村基层治理现代化的转型逻辑研究——基于对中部省Y县F村的自治经验考察[J].湖北社会科学,2018(8):47—55.

[24]李怀.集体地权整合、农村经济发展与乡村治理现代化[J].新视野,2021(2):85—91.

[25]白启鹏.化智为治:人工智能赋能乡村治理现代化的逻辑进路[J].理论探讨,2023(6):84—89.

[26]王波,孙一力.大数据助力乡村治理现代化的实现路径[J].宏观经济管理,2021(7):51—57.

[27]黄博.数字赋能:大数据赋能乡村治理现代化的三维审视[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2021(6):28—36.

[28]袁明宝.行政激活社会:乡村治理现代化的实践机制与路径选择[J].求实,2023(6):79—91.

[29]杨华,杨丽新.行政赋能:村社本位的乡村治理现代化实现路径[J].求实,2023(1):83—95.

[30]袁莉.中国乡村治理现代化的法治逻辑及实施路径[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2023(11):113—121.

[31]刘婷婷,俞世伟.实现乡村治理现代化的伦理之道[J].行政论坛,2021(4):127—132.

[32]郑长旭.地方政府如何保持其创新的可持续性?——基于多案例比较的探索性研究[J].公共管理学报,2023(2):12—24.

[33]张振伟,陈加瑞.治理为何失效?公共治理的源头和过程[J].社会发展研究,2022(3):71—86.

[34]郑长旭.新时期大数据赋能多元矛盾纠纷治理:实践驱动、问题挑战与机制优化[J].中国行政管理,2023(3):54—59.

[35]习近平.摆脱贫困[M].福州:福建人民出版社,2014:81.

[36]陈晓枫,钱翀.新型农村集体经济推进乡村治理现代化的机理与现实路径[J].当代经济研究,2024(1):46—56.

[37]徐朝卫.新时代乡村治理与乡村产业发展的逻辑关系研究[J].理论学刊,2020(3):85—92.

[38]余少祥.全周期管理的理念、特征与实践进路[J].人民论坛,2023(16):87—89.

[39]常保国,赵健.“全周期管理”的科学内涵与实现路径[N].光明日报,2020—09—04(11).

[40]谭志雄,杨玲,韩经纬.“四治融合”破解乡村治理复合碎片化——基于浙江省桐乡市微观实例[J].公共管理学报,2023(3):142—154.

[41]中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见[EB/OL].中华人民共和国农业农村部,(2023-01-02)[2022-02-14].http://www.moa.gov.cn/ztzl/2023yhwj/2023nzyyhwj/202302/t20230214_6420529.htm.

[42]单菲菲,高敏娟.上下有序与耦合协同:乡村治理绩效的实现路径——基于“全国乡村治理典型案例”的扎根理论研究[J].上海行政学院学报,2023(4):29—40.

How to Promote the Modernization of Rural Governance in

Transformation in the New Era ?

—Analysis of the Case of Seeking the Party Secretary for

“Nothing” in Y District, L City, a Certral Province

Zheng Changxu

Abstract: Rural governance has always been a weak area of grass-roots governance, especially in the new era where rural governance is undergoing transformation and facing new changes and challenges compared to the past. Based on the grass-roots social governance model of seeking the Party Secretary for “Nothing” in Y District, L City, this study analyzes the process of better modernization of rural governance in transition from the three dimensions of “organization, system and capability”. Research has found that rural governance should not be static, rigid, or fragmented, but rather viewed as a complete living organism. Rural governance should first be guided by Party building to construct and reshape the organizational structure system (“skeleton”) of rural governance, forming a basic framework to support the operation of the rural governance system. Secondly, it is necessary to establish and improve institutional mechanisms (“meridians”) to provide guarantees for the operation of the organizational structure system. Finally, we need to increase efforts to cultivate and enhance various abilities (“flesh and blood”) in rural governance, so that all elements of rural governance can truly come to life. The promotion of modernization of rural governance is a comprehensive and systematic project, and it is of great necessity to promote it organically and as a whole.

Keywords: Rural Areas; Modernization of Governance; Overall Promotion; Governance Experience

(责任编辑 矫海霞)