数智治理何以触发基层公共服务合作生产价值共损?

2024-12-04孙晓云王欢明

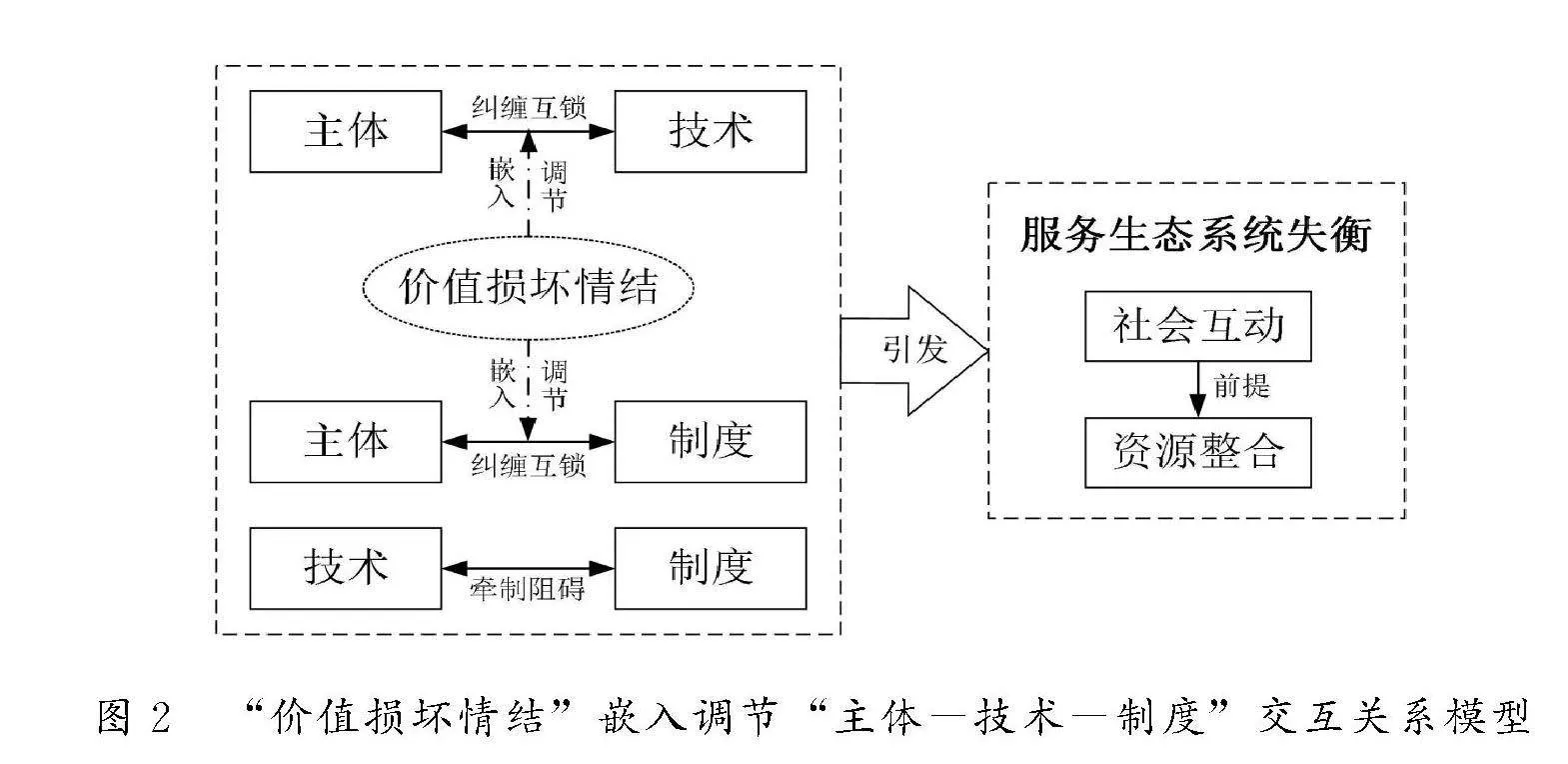

摘 要:以数字技术助推基层治理创新是公共服务改革的重要方向。数智治理为合作生产中的主体间社会互动和资源整合提供了前提条件,但也因其发展尚不成熟,为基层实践带来资源滥用、人居矛盾、价值冲突、交付悖论等诸多风险威胁和价值共损困境。基于服务生态系统视角,以S市社区新基建案例为研究对象,探究数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损的过程机理。研究发现:数智治理过程中参与主体特征差异、技术工具缺陷和制度体系失灵是引发基层公共服务合作生产价值共损的关键要素,且三种要素之间彼此纠缠互锁。其中,主体特征差异与技术工具缺陷的交互路径、主体特征差异与制度体系失灵的交互路径,会受到参与者价值损坏情结的嵌入调节。上述多重要素与路径共同导致基层合作生产服务生态系统中的社会互动和资源整合发生失衡,最终触发多元主体价值共损。

关键词:数智治理;合作生产;价值共损;服务生态系统;价值损坏情结

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)06-026-(19)

本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“构建高质量社会领域公共服务体系研究”(21JZD034)、国家社科基金后期资助项目“中国情景下的公共服务合作生产与价值共创”(23FGLB015)的阶段性成果。

收稿日期:2024-07-17

作者简介:孙晓云 女(1996- )大连理工大学公共管理学院博士研究生

王欢明 男(1984- )大连理工大学公共管理学院院长 教授 博士生导师 通讯作者

一、问题提出

近年来,合作生产成为基层公共服务供给创新的主要形式,是公共服务改革议程的重要方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,要“运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,精准高效满足群众需求”“鼓励社会力量参与‘互联网+公共服务’,创新提供服务模式和产品”;党的二十届三中全会也强调“发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力”,以数字化驱动基层公共服务合作生产已然成为社会共识。数智治理是数字社会形态下的高阶治理模式,它遵循以人为本的价值导向、技术创新驱动的技术导向及规则引领的制度导向,将技术层面的数智逻辑和价值层面的治理逻辑高度融合,以数据和算法为治理中枢、数字平台为治理载体,旨在促成政府、公众、社会组织、企业等多元主体在制度框架下共同回应治理需求、解决社会问题、实现公共价值,构建全网络融合、全要素连接、全功能集成和全周期管理的数智治理体系[1]。在基层数智治理场域,合作生产旨在超越传统服务供给者与服务使用者的二元分离结构,利用数字技术和网络平台的交互功能,整合不同主体的差异性资源禀赋,遵循共享的制度逻辑,重塑公共服务生产流程,构建一个包含技术、制度、多元参与主体及复杂互动网络等多要素的服务生态系统[2]。

数智治理为合作生产社会互动和资源整合提供了前提条件。但由于技术应用与制度设计处于探索阶段,故实践中仍存在诸如数字技术失范、“信息孤岛”、社会力量参与缺乏科学评估等问题,加之参与者在行为方式、能力素养、目标偏好等主体特征上的多元异质性,合作生产实践面临资源滥用、价值冲突、交付悖论等价值损失困境,从而制约基层治理效能水平的提升。如2023年,浙江省某科技服务公司在为某县级政府部门开发运维信息管理系统时,未经委托单位同意,擅自将其采集的敏感信息上传至公有云服务器中,造成严重的数据泄露,给人民利益和社会公共安全带来巨大隐患和风险。因此,厘清数智治理情境下合作生产价值共损的相关概念,并探究其主要影响路径与作用机制,对推动基层治理实践创新和效能提升至关重要。本研究从服务生态系统视角出发,借鉴普莱(Plé)和丘皮塔兹(Chumpitaz)的定义,认为数智治理情境下的合作生产价值共损,主要指以网络技术为媒介工具,在不同服务系统间进行直接或间接合作交互的过程中,社会互动或资源整合失败,导致其中至少一个系统福祉下降,且不同服务系统遭受的价值损失程度可能存在差异,从而造成公共服务合作生产的整体价值发生损失[3][4]。

学界关于价值共损的探讨多围绕商业服务、旅游服务、医疗服务等展开[5][6][7]。公共管理领域价值共损的研究仍较为滞后,尤其是针对合作生产中价值共损的分析鲜有涉及。学者们大多秉持着合作生产必然会带来价值共创结果的潜在假设,认为合作生产将为利益相关者增加福祉和提升幸福感[8],忽视或回避了合作生产中可能存在的价值共损现象。目前,数智治理情境下合作生产价值共损的形成与演变机制尚处于黑箱状态,相关社会治理实践缺乏足够的理论支撑。鉴于此,本研究以服务生态系统为视角,利用S市社区新基建案例材料,试图探究以下研究问题:数智治理情境下合作生产价值共损现象的主要影响要素有哪些?不同要素之间如何相互影响?其具体作用路径与过程机理如何?

二、文献综述

(一)价值共损:服务生态系统失衡的结果

基层公共服务合作生产是一个通过多方利益相关者的社会互动、服务交换、协商合作实现资源优化整合并产生共同效益的公共服务生态系统,呈现出层次化、网络化、动态化的协作和演化特征,及错综复杂的发展特点[9]。服务生态系统是在生态系统基础上融入服务主导逻辑、服务系统等要素得到的全新概念。技术作为促进资源整合的操作性资源,是服务系统的关键因素[10]。服务生态系统由服务主导逻辑拓展而来,是通过对服务系统改进或嵌套而形成的多层次互动结构。它认为所有参与者均为资源整合者,且彼此间呈现出的参与者-参与者(actor-to-actor,A2A)导向的松散耦合关系,为实现价值创造提供组织逻辑[11]。除技术外,制度和参与主体也是服务生态系统的重要构成要素。瓦戈(Vargo)和勒斯克(Lusch)认为,价值共创是参与主体创造的制度和制度安排协调的结果,制度在服务生态系统中发挥引导和约束双重作用,为服务生态系统中的服务交换和资源整合活动提供保障[12]。因此,借鉴已有研究,本研究认为服务生态系统是由松散耦合的资源整合者借助技术工具,构建形成的相对独立和自我调节的动态系统,资源整合者在社会互动和服务交换中通过共享的制度逻辑实现价值创造[13]。

奥加赛罗(Ojasalo)和卡普皮宁(Kauppinen)将公共服务生态系统划分为若干层次,主张公共服务生态系统价值创造的效率和有效性取决于层次内部和层次之间参与者的相互作用[14]。因此,当公共服务生态系统由于内外部环境发生变化,丧失自我调节能力而难以维持系统的动态平衡时,服务交换过程中的社会互动和资源整合将难以有效完成,基层合作生产价值共损随之发生[15]。其价值共损主要体现在两个方面:一是社会互动障碍,服务提供者未能准确感知公民需求导致供需不匹配[16];二是资源不足或滥用导致的公共价值失灵[17]。已有研究关于价值共损的形成原因,主要关注参与者的自身特征及参与者彼此之间的关系特征。恩格(Engen)等从服务生态视角出发,认为价值共损大多可追溯到参与主体,参与者有意或无意地滥用资源是价值共损发生的直接因素,具体原因包括缺乏透明度、失误、官僚能力不足和无法服务等四个维度[18]。奥谷波第(Ogunbodede)等则发现行动主体的价值观和人格特质将会影响合作生产价值创造结果,主张自我提升和不断改变的价值观、神经质特质等是价值共损发生的重要促成因素[19]。

在公共服务生产合作化和关系网络化的背景下,服务生态系统理论为探究价值共损的影响因素和作用机理提供了新的视角。然而,一方面,目前公共管理领域中服务生态系统的相关研究,仍主要围绕于剖析价值共创的具体流程与机制,关于价值共损的相关成果较少;另一方面,对导致价值共损的原因分析多集中于参与主体特征及主体间关系,有关技术、制度等要素对价值共损的作用路径分析较少,且鲜有学者从主体情结(Syndrome)出发,将主体与技术、主体与制度等要素间的交互关系作为核心环节展开探究,缺乏将服务生态系统理论应用于解释价值共损实践的具体实证分析,故此类研究仍有待深入。

(二)技术应用引致服务生态系统失衡的逻辑解释

如上文所言,公共服务合作生产领域的价值共损主要表现在参与者的社会互动和资源整合过程出现障碍。技术作为服务系统的操作性资源,即一种能够作用于其他资源以创造价值的资源,在数智治理情境下的合作生产中起着触发器的作用,能够显著影响服务生态系统中的社会互动和资源整合,是服务创新、价值创造和形塑良性服务生态系统的关键[20]。

在合作生产社会互动过程中,网络媒体的丰富性和自主性深刻改变着主体间的互动方式和对话特征[21],但也存在因过度交流、监管不当、系统设计缺陷、网络安全等导致主体参与体验不佳,进而导致其参与合作生产的积极性和意愿降低,甚至发生价值感知的负反馈循环[22],给服务生态系统带来价值损失。此外,在开展自助服务时,人工智能等技术由于程序设计和认知障碍等原因,可能存在无法有效互动的情况,降低参与主体的体验感[23]。另外,网络环境下的社会互动还可能导致参与者隐私和信息泄露以及支付安全问题[24]。

在合作生产资源整合过程中,网络平台可以最大限度地集成优势资源,通过数据挖掘技术对平台交互信息深层剖析,以获取公共服务核心需求,并借助算法实现服务生态系统中资源高效编排。但也由于技术设计缺陷、主体异质性、信息爆炸等原因,而存在数字鸿沟困境,削弱主体参与意愿,降低资源整合效率,导致系统内主体利益受损。首先技术使用一般存在准入门槛,当技术系统设计过于复杂或用户缺乏足够的知识水平时,将导致公民参与意愿不强,甚至部分弱势群体难以直接参与[25]。其次,技术应用的日趋完善也降低了公众参与的排他性和稀缺性,不同阶层的参与者涌入公共服务生态系统并表达意见,公众个体的异质性可能会激化不同层级群体的资源矛盾[26]。再者,随着公民合作生产参与程度的提高,公民因期望未被满足的沮丧和愤怒情绪将更加剧烈,导致公民情感资源损失,并通过网络舆论传播至其他主体,造成服务生态系统整体价值受损[27]。

此外,鉴于技术应用需以组织场域为依托,有学者从技术与组织制度的关系视角出发,探讨因技术应用带来制度变迁,进而加剧服务生态系统失衡,造成参与者间的价值共损。奥利科夫斯基(Orlikowsky)关注技术在组织中的作用,认为技术是人类行为的产物,同时也具有结构特性,制度在指导技术的开发和使用方面发挥着重要作用,并将影响服务系统价值创造的结果[28]。瓦戈(Vargo)和勒斯克(Lusch)则从服务生态系统视角强调制度的作用[29]。服务生态系统由涉及多种制度形式的子生态系统构成,这些制度在社会互动的微观、中观和宏观层面上交叉和重叠[30],既能够规范和促进参与者的社会互动和资源整合行为,同时引导参与者了解并使用新技术,进而促进技术的不断改进与革新[31]。服务使用者与供给者之间的认知脚本发生失调,被视为服务价值共损的主要原因[32]。数智技术应用背景下,当各种制度逻辑相互竞争时,制度可能无法正确引导参与者的思想意识和行为取向,从而将对价值创造结果产生负面影响。从这一层面而言,数智治理的制度失范也是促成价值共损的直接要素。

新兴技术应用于基层公共服务合作生产具有双刃性,既为促成多元价值共创格局提供条件,同时也因监管不足、系统设计缺陷、信息安全隐患、使用门槛和准确性等问题导致在线社会互动和资源整合出现障碍,造成价值共损的消极结果。已有研究多从价值共创的角度探讨技术应用对服务系统的积极作用,而较少聚焦于其可能触发的服务生态系统失衡问题。尤其是,技术与制度的二元关系问题一直是学术界争论的焦点,技术的应用将直接影响制度变迁,而制度安排也将作用于技术变革,进而对服务生态系统内价值创造产生影响。然而目前鲜有对二者互动关系所导致的价值共损机理展开深层次的分析,故值得进一步探究。

(三)研究述评

综上所述,学界就价值共损的概念、表现与成因,以及技术应用与价值共损的关系进行了较广泛的研究,一定程度上论证了从服务生态系统视角开展合作生产价值共损研究的必要性与合理性。然而,尚存在以下不足:首先,当前公共管理领域关于合作生产中价值共损的具体过程与作用机理的研究仍然较少,且多局限于技术、制度、参与者及其特征中某单一要素对价值共损影响效果的探讨,缺少基于服务生态系统视角开展的多要素整合性研究。其次,鲜有学者从诸如主体情结(Syndrome)的内生视角出发,解释参与主体特征与技术、参与主体特征与制度、技术与制度等要素之间的交互关系对价值共损的影响,并立足我国本土案例情境展开深层次实证分析。有鉴于此,本研究选取S市社区新基建为分析案例,采取扎根理论的研究方法,建构数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损的理论框架,尝试寻找其中关键要素和运行逻辑,以完善和丰富数智治理下合作生产和价值创造的理论研究。

三、研究设计

(一)研究方法

本研究采取扎根理论研究方法进行理论探究,主要基于以下考量:(1)本研究旨在探究数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损的关键要素及作用路径,属于解决“如何”及“为什么”的问题,适于采用由数据至理论的归纳探索性分析。(2)本研究涉及多个构念及其子维度,扎根理论方法可自下而上提取概念的抽象层次,对不同构念维度及其相互关系加以翔实地描述,进而将研究事件的发展历程予以完整呈现,可以保证研究的内容效度。

(二)案例选择

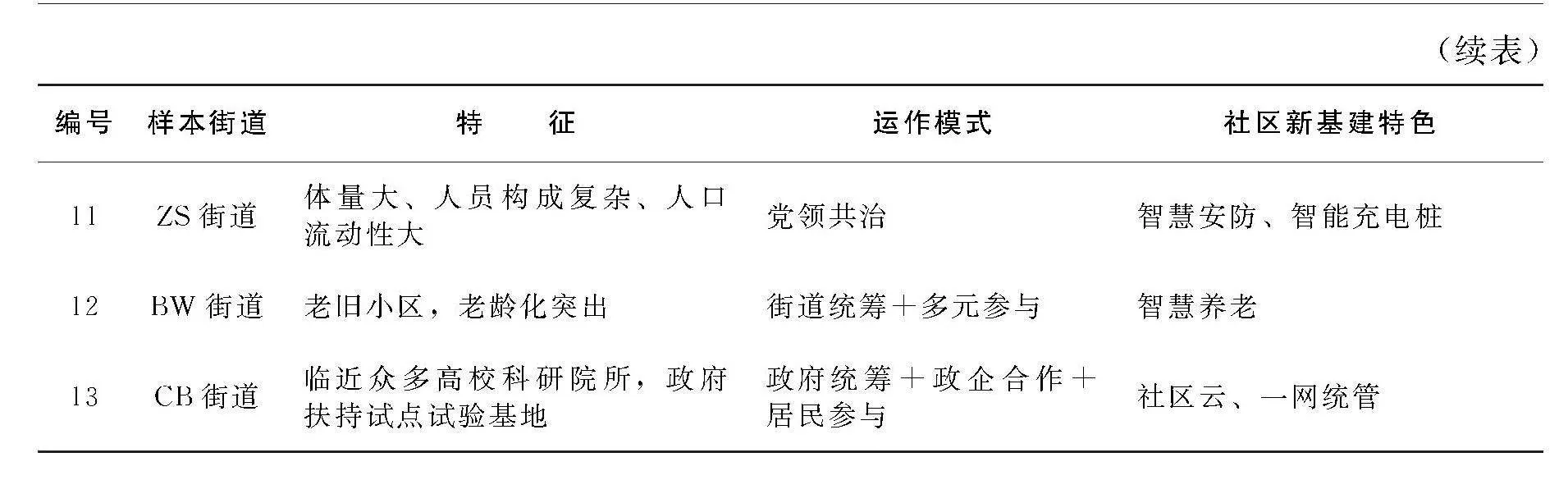

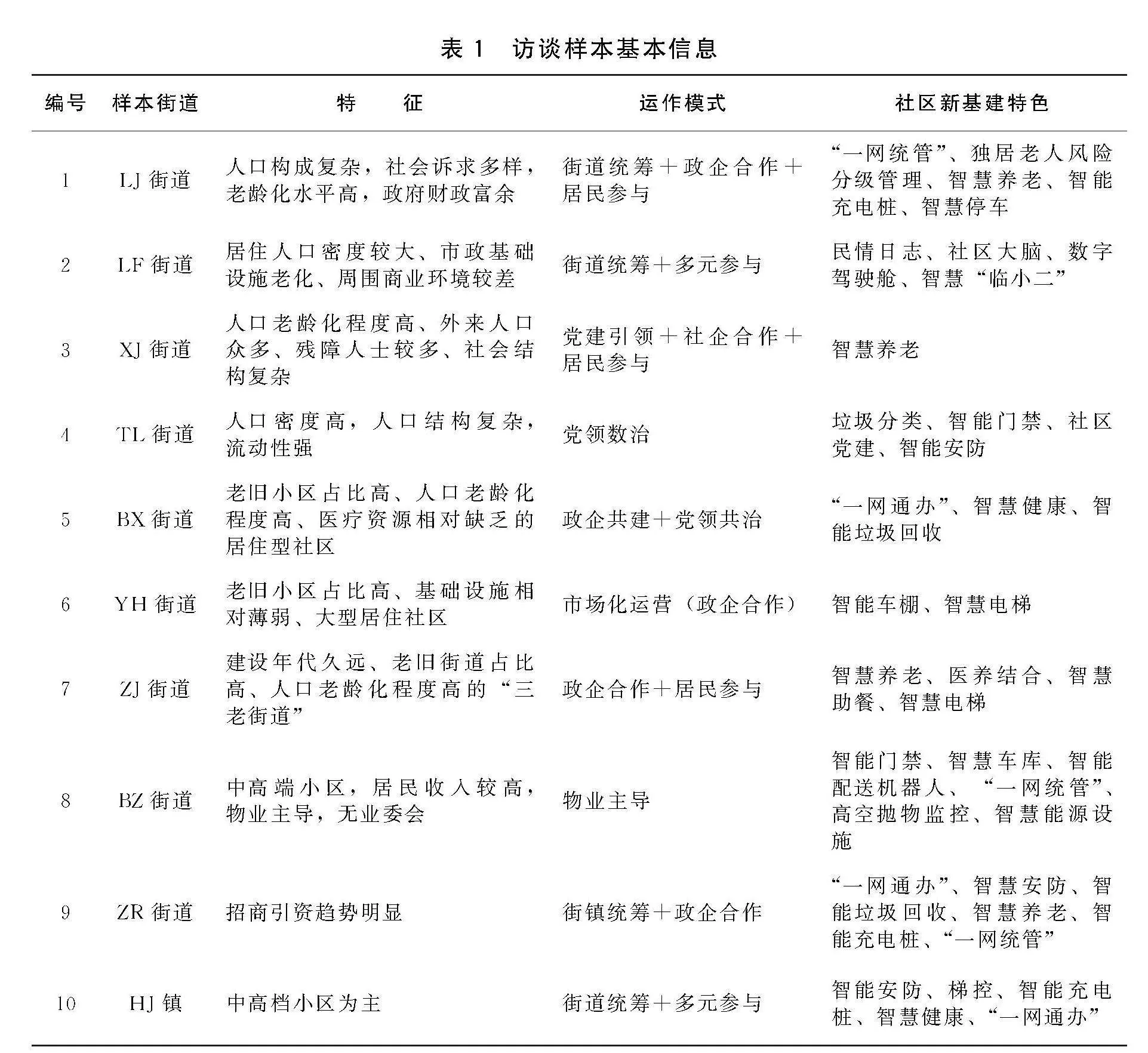

扎根理论方法遵循理论抽样的案例选取原则,即所选案例应立足于与研究主题的契合程度,从而抽取能为研究问题提供足量信息的样本,其基本逻辑为持续获取新数据以获得新概念、新范畴及范畴间的新关系[33]。本研究选取S市13个街道的社区新基建案例作为研究样本,主要基于以下因素:(1)样本特殊性和典型性。S市是全国城市数字化转型的排头兵,其社区新基建试点工作旨在将数字化转型下沉至基层,寻求实现基层主体多方共赢与价值共创,实际运行效果如何一直备受关注。(2)主题相关性和内容适配性。本研究旨在研究数智治理下基层公共服务合作生产价值创造行为,故将社区数字化建设与多元主体参与作为案例选取标准。所选案例类型各异,具有不同的社区特征、运作模式和发展特色,能够全面、准确将研究主题予以呈现,提升研究结论的可靠性。(3)数据可获得性和时效性。课题组所用案例资料均可通过访谈或网络搜索获得,且案例文本均为近4年内最新资料,有利于剖析当前数智治理背景下基层公共服务合作生产的最新成效。本研究所用资料源于课题组2021年4月至2023年8月对S市13个街道社区新基建的调研项目。具体案例样本如表1所示。

(三)数据收集

本研究遵循案例研究中数据收集的三角验证原则,综合运用多种语料收集方法,从多种来源收集案例所需数据,主要途径包括:(1)实地考察与现场访谈。在S市民政局协助下,课题组对当地社区新基建项目进行多次现场调研,累计调研街道(含镇)22个,最终从中选取13个典型社区作为研究样本。调研对象为社区新基建项目中所涉及的党政组织(政府职能机构、街道办、社区党委等)、社会组织(居委、业委、NGO组织等)、承包企业组织及居民等。课题组通过座谈会、半结构化深度访谈及参与式观察等方式收集了大量会议记录、访谈文本和观察日记等一手资料,共计22万余字。(2)社区及政府部门内部档案资料。借助课题便利收集民政部门及街道社区内部文件,包括社区新基建规划、工作汇报、绩效评价等。(3)二手数据收集。通过网络搜索、媒体报道、期刊文献等渠道了解案例相关信息,作为文本补充U1jsuYVIEEbeF1s2eDpFuw==内容。最终,本研究获取一手、二手文本资料共计49万余字。最后,借助三角检验法将多种来源、多样形式和多个时间点的数据进行反复的交叉对比,从而为研究构念和命题提供更坚实的事实支撑,确保案例资料的可靠性和完备性及研究结论的普适性。

四、数据分析与模型构建

本研究参照施特劳斯(Strauss)和科尔宾(Corbin)的程序式扎根理论方法,依据归纳演绎的分析逻辑,对所得案例数据进行螺旋式的理论抽象,自下而上地建构研究的理论框架[34]。借助Nvivo 12分析软件,对文本资料进行开放式编码、主轴编码和选择性编码,提炼反映实践现象的关键概念范畴,系统分析概念范畴之间的联结脉络,进而探索数智治理触发基层公共服务合作生产的关键要素路径及其交互效应。

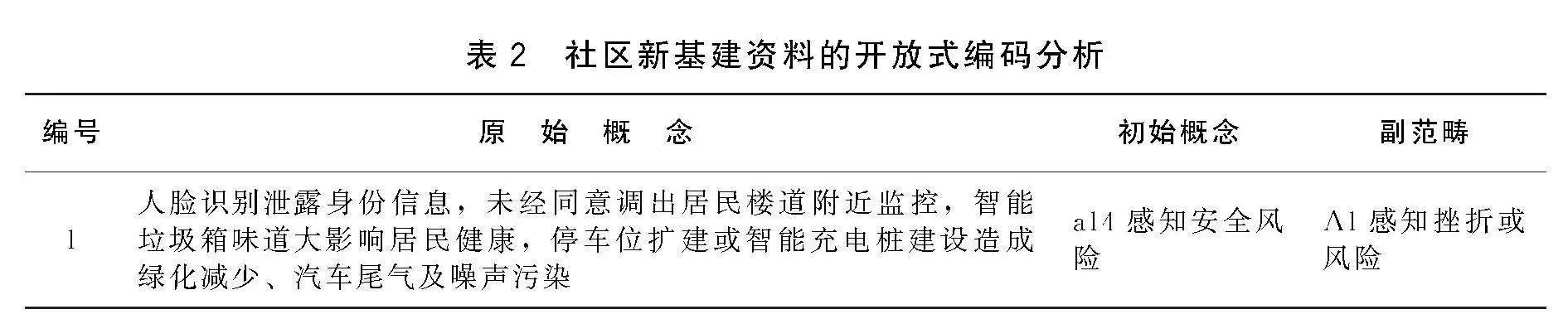

(一)开放式编码

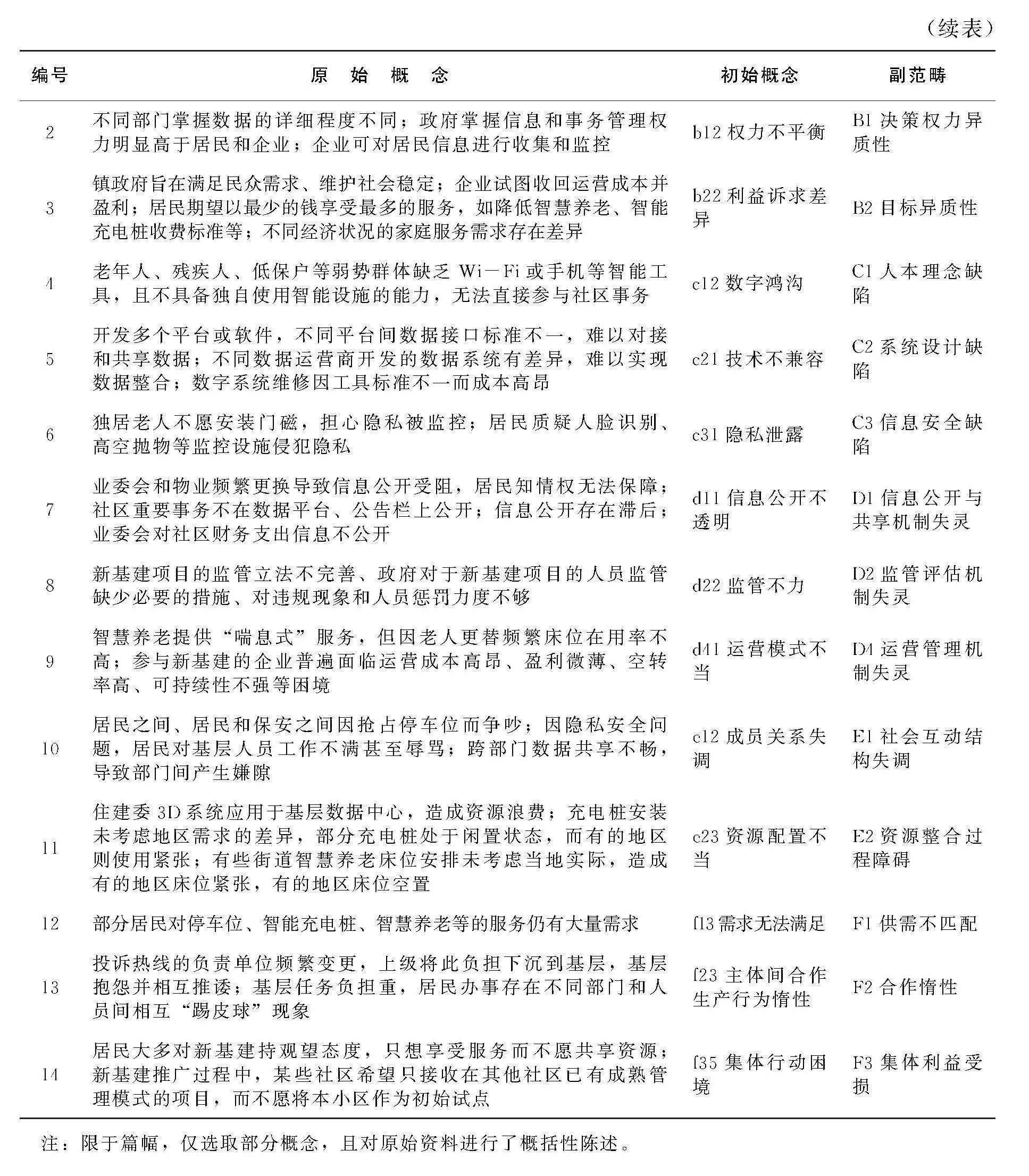

开放式编码旨在通过指认现象、识别构念和发现范畴对文本材料进行聚敛。在对原始资料逐行逐句阅读、添加标签后,提取与本研究相关的概念和范畴,并加以规范和命名。最终经过与编码小组成员和领域内专家反复讨论、修正和调整,确定初始概念共计70个。具体如表2所示。

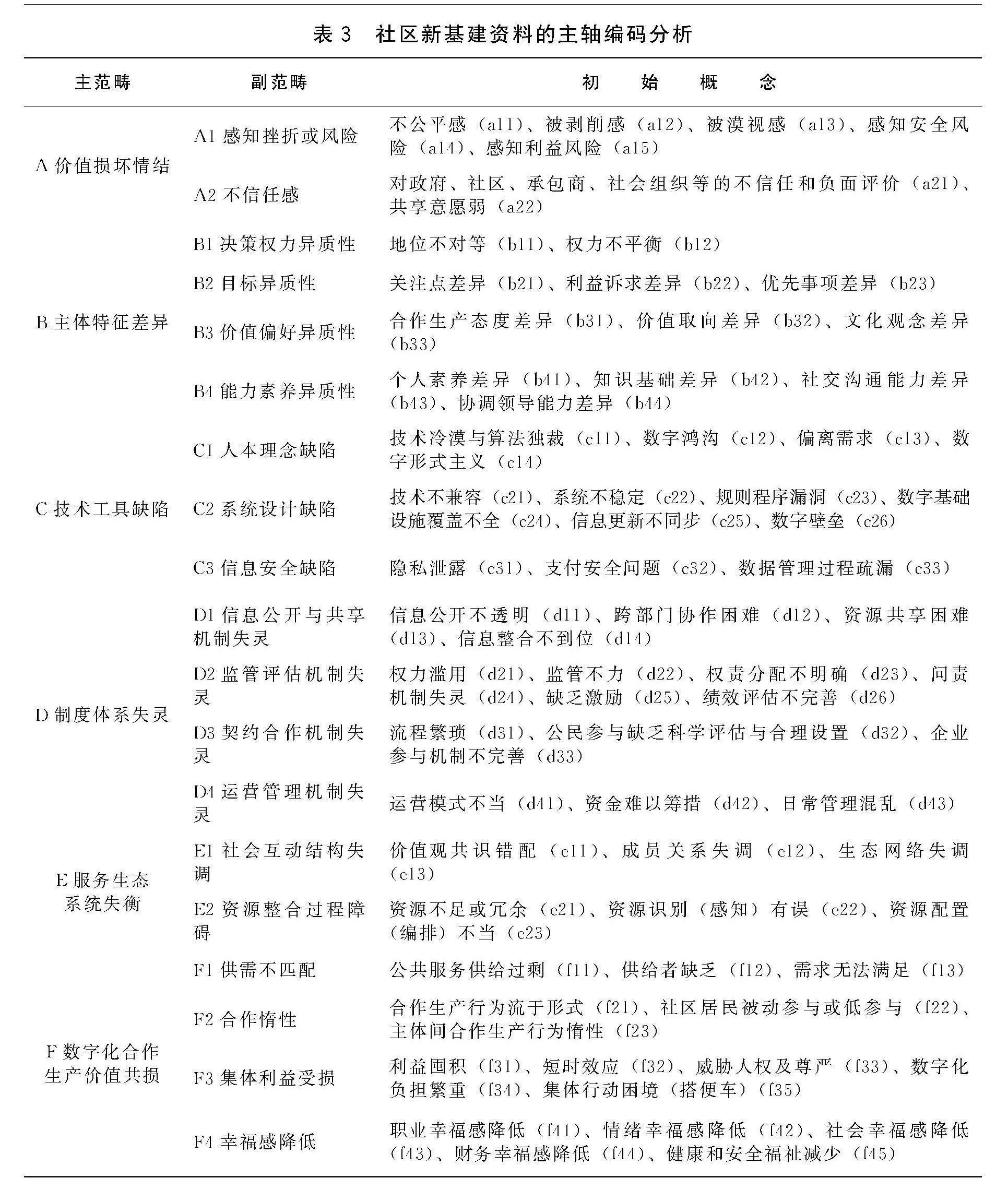

(二)主轴编码

主轴编码旨在通过对开放性编码所得范畴进一步提炼、归纳和聚拢,将基础文本数据转化为更为抽象的范畴,发现并建立主要范畴之间的共性特征和潜在逻辑联系,使理论从数据中逐渐浮现。本研究借鉴精简的扎根理论典范模型矩阵,遵循“因果条件→现象→行动/策略→结果”识别范畴间的逻辑关系[35]。依据范畴的属性、概念层次及内在关联概括得出六个主范畴,包括价值损坏情结、主体特征差异、技术工具缺陷、制度体系失灵、服务生态系统失衡及数字化合作生产价值共损等。具体如表3所示。

(三)选择性编码与模型构建

选择性编码是在主轴编码之后,寻找和凝练出可以统领所有概念和范畴的核心范畴的过程。它旨在以“故事线”的形式将诸范畴联结起来,挖掘和分析核心范畴与其他范畴的关系,从而建构和呈现出扎根于文本数据且具有解释力的理论框架。本研究的核心范畴为“数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损的作用路径与过程机理”,其主要故事脉络为:

基层社区迫于数字化转型压力引入智能基础设施,试图借助数智工具提升治理绩效。但基层主体因以往受传统行政压迫,而存在既有的感知挫折、不信任感等价值损坏情结。且政府、企业、社会组织和居民等参与主体在决策权力、行为目标、价值偏好和能力素养等个体特征上的差异,加剧了多元主体共同合作的复杂性和不确定性。此外,引入的数智工具本身存在人本理念、系统设计和信息安全等方面的缺陷,且由于治理实践中的信息公开与共享、监管问责、评估审核、契约合作和运营管理等制度机制未能及时更新配套,治理体系出现失灵。最终,主体、技术与制度等要素彼此纠缠互锁①,共同作用于基层公共服务合作生产[36]。加之既往的价值损坏情结,嵌入“主体-技术”与“主体-制度”两条互锁路径中并发挥调节效应,故多重要素与路径共同导致服务生态系统的社会互动结构和资源整合过程出现失衡,进而造成合作生产价值共损的局面。

价值损坏情结为基层主体抗拒合作生产的内生驱动力,是价值共损的前提和内因。主体特征差异、技术工具缺陷和制度体系失灵则从主体与情景交融视角揭示导致数字化合作生产价值共损的主要路径,三者互为因果、相互影响。其中,主体特征差异是核心,技术工具缺陷和制度体系失灵则为关键情景要素,价值损坏情结嵌入其中发挥调节效应,共同引致服务生态系统失衡这一中介状态,进而触发基层数字化合作生产中私人价值与公共价值的共同损坏。而这一结果可能进一步加剧服务系统内要素的差异、缺陷与失灵,继而诱发新一轮价值共损,从而导致整个服务生态系统的价值创造陷入非良性循环。由此,本研究构建得到“数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损”理论模型,具体如图1所示。

(四)理论饱和度与信度检验

为保证数据编码可靠性,本研究共有3位编码者参与数据的整体校对。首先,利用剩余1/3样本,依照同样的编码过程进行理论饱和度检验,未有新的概念、范畴和关系涌现,表明已达理论饱和。其次,根据未参与编码的领域内专家意见对研究过程进行修正和完善。另外,还对编码者的一致性进行了检验。3位编码者分别将各自所得的初始概念交予另一位,让其对此进行归类得到副范畴,由此计算得出初始概念和副范畴之间的编码一致性,本研究3位编码者的一致程度高于0.8的可接受水平。同理,副范畴和主范畴之间的编码一致性也高于0.8,满足编码要求,可开展下一步的理论分析。

五、研究发现

(一)基层公共服务合作生产价值共损的关键要素

1.价值损坏情结

“情结”源于心理学,价值损坏情结是指居民曾因类似公共设施建设,导致个人生命健康、生活品质等受过事实性或经验性创伤,从而担忧新建或即将建于附近的公共设施项目的潜在危害会使自身承担额外负外部性成本,并由此产生的反对意见、嫌恶意象和矛盾情感等一系列综合性心理倾向[37]。它深藏于主体内心并对其行为决策产生重要影响,随项目建设及运营过程而变化或积累。当价值共损情结持续发展到一定程度时,可能会引发主体抵制或反抗行为,基层治理中合作壁垒、政民矛盾、信任危机等困境随之而来。因此,价值损坏情结是贯穿于基层公共服务合作生产的主观驱动要素,潜移默化地影响其价值创造的各个环节。

2.主体特征差异

本研究所指主体即参与基层社会治理的多元行为个体或组织,其围绕数智治理项目开展多种形式的互动、协商与合作创新活动。具体而言,主要包括政府部门、企业、社会组织、居民及自治组织等基层力量,他们彼此之间利益交织、关系错杂,共同构成基层复杂社会参与网络,为多元主体间开展交流合作提供互动载体。基层公共服务合作生产实践中,不同行为主体在决策权力、目标、价值偏好和能力素养等方面存在一定差异,会造成信息不对称、地位不对等、认知偏误等问题,难以实现多元力量与资源的有效编排,给基层合作生产带来诸多阻力,是基层公共服务合作生产价值共损的先因和核心。

3.技术工具缺陷

基层数智治理旨在将技术工具作为辅助手段融入社会治理路径,但技术的快速迭代也使基层治理愈发带有不确定性强的风险特征。基层数智治理过程中工具理性与价值理性逐渐分离,技术冷漠与算法独裁、数字鸿沟、形式主义等现象层出;技术硬件系统在设计与应用上存在技术不兼容、系统不稳定、规则程序漏洞等缺陷;数智技术对民众日常生活的“全景监视”,公民及社会信息安全遭受严重威胁。数智技术为合作生产提供了潜在契机,但若未能对其应用流程加以有效监管和完善,也可能成为诱发合作生产价值共损的加速器。

4.制度体系失灵

随着基层社会形态日趋多元、流动和分化,传统治理模式难以支撑基层数智化转型的压力和挑战,引发制度不适配和体系失灵等治理瓶颈。数智治理实践中,制度条例内容往往含糊不清,治理权责边界难以界定;“事本主义”逻辑的不断强化使得跨部门的横向协调与合作难以高效开展;忽视治理过程的价值理性逻辑,专注于基层参与的制度形式建设,却疏于实质性社会赋权。制度体系建设是数智治理有序运行的重要条件和内在要求,如若制度机制失灵,将严重影响基层社会治理的规范性和稳定性。

5.服务生态系统失衡

服务生态系统的核心观点是参与者依托技术工具和共享的制度逻辑,构建多层次和松散耦合的社会互动结构,开展彼此间的服务交换和资源整合活动,实现系统的整体价值共创和服务创新。然而基层公共服务实践中,参与者之间往往因私下不和、关系网络错乱、价值共识错配等出现社会互动结构失调,进而导致资源识别错误、资源不足或冗余、资源协调编排不当等资源整合过程障碍,最终呈现服务生态系统失衡的结果。服务生态系统失衡在促成价值共损的过程中发挥中介作用,是导致合作生产参与者价值损失的直接原因。

6.合作生产价值共损

价值共损是数智治理背景下合作生产的负面结果,表现为服务系统之间的交互导致至少一个参与者的幸福感或利益下降。基层数字化合作生产往往牵一发而动全身,任一要素或环节出现错漏即可造成系统崩溃,价值共损具体体现在服务供需不匹配、合作生产流于形式、合作惰性、集体利益受损,以及参与主体幸福感降低。合作生产中价值共损的产生,表明数智治理的构成要素及过程环节尚存缺陷,也是下一阶段基层治理对症下药的线索和表征。

(二)数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损的过程命题阐释

1.主体特征差异制约合作生产的过程一致性

借鉴参与者异质性理论,合作生产情境中的主体在各自决策权力、目标、价值偏好及能力素养等特征的显著差异构成了参与主体异质性[38]。合作生产价值创造并非服务生产者和使用者个体偏好或资源的简单加总,而是各利益攸关方通过互动协商一致认同的结果。但基层治理实践中,若参与主体存在显著的特征异质性,将直接影响公共事务治理过程中参与者的使用倾向、频率、黏度和体验感,导致彼此间易发生分歧或矛盾而使合作关系陷入僵局,这给基层公共服务系统失衡带来潜在隐患。

首先,决策权力异质性意味着参与者因所处位置差异导致主体地位不平等、权力分配不均衡。在现实基层多元治理体系中,存在典型的“中心-边缘”治理结构,互动主体间责权利的不对等,使处于不利地位的参与者对于资源投入缺乏积极性,而处于强势地位的参与者则更易实施操纵损坏他人利益的互动行为,进而引发互动结构和资源整合的失调[39]。具体而言,政府具有天然的信息、资源和领导优势,扮演着“元治理”的关键行动者角色,在公共服务执行过程中可能因缺乏沟通技巧、决策不透明、无法实现的利益诉求等,未能对非政府群体的期望作出有效回应,或出现权力滥用、监管失灵等问题,并由此衍生甚至加剧非政府群体对政府的不信任感,以致出现社会主体不愿参与、资源整合不足等困境。如BZ街道居民曾说道:

“业主大会其实就是个形式,拍板做决定基本都是那几个人。小区引入新设施,我们一般是投入使用一段时间了才知道,所以我觉得自己的意见无关轻重,就不愿意去参加。”(访谈资料:BZ20210827R22)②

其次,目标异质性是合作生产中的利益相关者关于作业规划、执行实施、绩效考核等存在需求、行动重点等个体目标优先权的不一致或不相容[40]。如政府目标是寻求社会稳定和公共福利,企业谋求利润最大化,社会组织旨在推动社会发展,民众则期望需求被满足、生活质量提升等。社会动机理论认为,当一组织内同时存在共同目标和个体目标时,会形成亲社会动机和利己动机的组合。亲社会动机的组织追求社会利益最大化,而利己动机的组织则更倾向于追求本组织或个体利益最大化[41]。当不同主体存在目标差异、感知到利益威胁时,彼此间合作将会抑制亲社会动机而转向利己动机,较难在互动中达成共识,从而发生“搭便车”“机会主义”行为,甚至出现侵害对方利益的零和博弈、榨取型的偏差性决策等恶性行为,引发服务系统的价值偏离与损失。如BW街道工作人员讲道:

“以智慧养老为例,大家期望都不同,居民希望服务有性价比,企业希望在回馈社会的同时提升利润和知名度。但实际基层很难协调好,比如价格定高一点,居民就不愿来了。”(访谈资料:BW20210610G20)

此外,能力素养异质性体现为不同主体在文化知识、技能经验、数字素养等方面存在显著差异。基层合作生产涉及不同年龄、职业、教育背景的行动主体,彼此间的文化知识结构和技能水平明显不均衡,不同层级群体对新兴技术的接受度和实践操作存在偏差,这进一步加大基层治理中的数字鸿沟,甚至导致合作主体间出现偏见和信任危机,从而引发矛盾,削弱合作主体间的凝聚力和合作关系。如LF街道副主任指出:

“基层人员能力差异蛮大的,现在我们就很缺精通编程和操作的技术人员。但因为基层待遇一般,优秀人才不愿意来,现在都是年纪较大的员工在负责,处理速度要慢一点。”(访谈资料:LF20210720G26)

最后,价值偏好异质性突出不同主体在价值观、参与态度、认知模式等的差异程度,并衍生出不同的思维方式和行为选择。基于相似吸引理论和社会认同理论,当价值偏好相异时,合作团体会无形中被分割成多个小团体,削弱合作者彼此分享信息和讨论观点的意愿和机会[42]。且成员间价值偏好不一致更易产生人际矛盾,由于价值判断和认知模式不同,不同主体在特定事项的讨论上可能因观点分歧发生冲突,进而导致合作关系紧张,降低基层主体参与的主动性。如BZ街道社区物业经理曾提到:

“有的项目政府贴钱做居民都反对,比如高空抛物系统,有居民认为监控会拍到家里的一举一动。但实际上我们试验过拍不到,和居民解释,他们也不认可。”(访谈资料:BZ20210827C15)

2.理念、设计与安全:技术应用于合作生产的工具限度

在整体治理范式的推动下,技术赋能催生基层治理结构和功能的显著变革,较大地提升了治理效率和质量。但技术工具的快速迭代也为社会发展带来了潜在的不确定性和风险性,对其的误用或滥用,往往是技术治理陷入算法专制、“数字利维坦”甚至“失灵之殇”的主要诱因。技术工具缺陷主要表现在人本理念缺陷、系统设计缺陷和信息安全缺陷三个方面。

第一,对人本价值和主体权益的忽视。当下基层治理深受“工具主义”和“效率至上”思维模式影响,逐渐偏离人本思想,转而对技术过度追求和依赖,这势必将削弱治理过程的公共价值取向。基层公共服务合作生产是一个高度复杂多元的系统,居民等参与个体也是多样、丰满、立体的社会存在,若盲目依赖智能技术而漠视人文关怀,单纯借助大数据做出判断和决策,往往易遗漏关键信息而发生价值偏差,出现服务与需求的不相匹配、参与主体幸福感下降等问题,使政府公信力受损,激化居民群体矛盾。如BX街道居民讲道:

“小区智能垃圾房的开放时间据说是根据大数据计算来的,看起来蛮智能化的,但对我们其实很不方便。它每天开放时间固定且只有1~2个小时,一旦错过了就要把垃圾放家里,味道也挺大的。”(访谈资料:BX20210513R12)

第二,技术本质缺陷和系统设计不成熟。首先是技术工具的本体性缺陷。技术工具是由人类创造的产物,由于人类认知能力的局限性,其开发的应用设备即使结构完善、功能强大,也终究存在计算机漏洞等无法避免的本体性技术缺陷。且操作实践中常见的开发者间沟通不畅、理解差异、操作习惯等因素更可能增加错误数量,为恶意攻击和非法利用保留了“后门”,导致合作生产过程中障碍甚至事故频发。如LJ街道办主任讲道:

“我们用的感知系统主要依靠开发和运营物联感知设备的第三方,一方面物联感知设备迭代很快,每次迭代都会因为数据接口改变造成部分数据的丢失;另一方面第三方厂商和政府的数据接口标准不一样,所以将感知数据导入政府系统会比较麻烦,数据丢失很普遍。”(访谈资料:LJ20220112G21)

其次是算法设计的公平性缺失风险。数智背景下基层合作生产需基于海量数据的算法系统,但其设计本身存在潜在的风险。其一,算法系统是具有自我更新和产出的智能工具,算法开发者只在逻辑设计阶段对其具有控制力,而无法掌控其在投入使用后将原有程序与捕获的新数据相结合,通过机器学习所生产出的新的程序和操作功能,从而可能导致算法系统做出错误的判断和决策。其二,算法系统的暗箱操作和技术偏见加剧基层行政事务处理的不公平现象。科技企业和技术专家对系统设计拥有超出其他参与主体的操控权,其中部分群体可能因一己私利而暗箱操纵,进一步加大社会阶层间地位的不平等。如YH街道工作人员说道:

“我们事先会对数字平台申报企业和技术专家进行严格的背景筛查和岗前培训,但因为技术掌握在企业和专家手中,政府监管手段效果有限,所以还是难以完全杜绝数据泄露或者技术操纵的问题,这也是未来需要重点关注的。”(访谈资料:YH20230721G24)

第三,个人隐私泄露和社会信息安全风险增加。首先是隐私泄露风险。为精准及时感知居民需求和社区治理状态,基层部门借助智慧门禁、“鹰眼”摄像头、高空抛物监测系统等技术工具,获得包括身份信息、个体偏好、行动轨迹等海量居民数据。这使得居民隐私的权利边界不断收缩,逐渐落入数据社会的全景式监控之下,加剧信息泄露及被滥用的风险。其次是政府数据安全和国家网络安全威胁。数字工具应用于基层治理实践的过程中,由于自身技术问题或操作管理不当等,跨部门信息共享时政府数据泄露的现象屡有发生。且技术固有漏洞也为网络黑客侵入政府系统进行信息窥探、远程控制、物理破坏等提供了机会,还给国家网络安全埋下了潜在隐患。如当地民政局工作人员提到:

“其实信息安全这块需要特别重视,尤其是一些重要的民生数据,会存在黑客或网络病毒攻击窃取的情况,给整个系统的安全运行造成很大威胁。”(访谈资料:YH20230721G23)

3.多重机制失灵:制度缺陷引发合作生产执行风险

以制度逻辑为主要构件的运行逻辑是推进数智治理可持续开展的关键因素,也是影响基层合作生产参与主体思维认知、关系模式和行为选择的重要机制[43]。制度规约通过建立健全基层合作生产的信息公开与共享、监管评估、契约合作和运营管理等多重机制,形塑出数智治理中多元合作的行为规范框架和风险预防体系。然而基层合作生产运行实践中存在的制度体系偏颇,却会引发合作生产的执行风险,导致互动参与主体间“消耗式互动”和资源整合失败,并进一步诱发负面循环和多元主体价值共损。

第一,信息公开与共享机制失灵。一方面,公共部门信息公开不透明,与民众间的双向信息传递存在障碍。公共部门往往由于所涉信息的敏感性、保密性等原因,不能及时、全面地公开信息;传统行政体制中的“官本位”思想依然根深蒂固,一些行政部门选择性地公开政务信息;部分网站信息更新缺乏时效性。信息规则的不完善导致互动主体间存在信息不对称,彼此的信任关系难以维系,道德风险和逆向选择现象极易发生。另一方面,跨部门间信息共享不畅。基层公共服务合作生产执行过程中往往缺乏专门整体规划和部署的信息管理机构,部分部门间的信息化建设存在各自为政的信息壁垒,“数据烟囱”“信息孤岛”现象突出。如TL街道管理人员说道:

“目前数据流动仍有阻碍,一线数据上传到大数据中心平台后,中心会进行二次加工,很多关键信息都被打上马赛克,这样我们拿到的数据其实很多就无法使用。并且社会人员是流动的,会出现居民的某地居住状态已经发生了变化,但系统中他的居住信息却没有更新这种情况,给我们的日常管理带来不便。”(访谈资料:TL20210916G17)

第二,监管评估机制失灵。大数据技术尚未完全成熟,智能监察平台或系统的差异化配置及运行不规范,既可能因监管的数字盲区诱发“公地悲剧”,也可能因对基层部门的过度监督而加重基层负担。技术运用的留痕性可能导致基层人员为获得上级注意和青睐,仅针对上级关注问题开展“文牍主义”“形象工程”等“表现型”治理,形式主义问题泛滥。且基层治理绩效评估普遍存在多重标准,不同层级和部门的评估指标往往差异较大,基层人员既要完成本部门应尽职责,又需应付上级额外分配的任务指标,致使其不堪重负。如LJ街道办主任讲道:

“我们的绩效是成绩管理制,但越到基层就越倒霉,任务量大不说,而且上级布置任务是一次性压下来,需要短时间内完成一定分值的任务,我们压力很大。”(访谈资料:LJ20220112G1)

第三,契约合作机制失灵。基层治理中的契约合作机制即项目委托人(行政部门)与代理人(私人组织)以签订合约的方式,明确各自的权利与义务,以达到有效供给公共服务的目的。在契约合作关系中,政府充当公共服务的监管方和出资方,私人组织则是具体的生产者和运营者。数智工具虽然使政府和私人组织在原有单纯的纵向信息传递基础上,增加了横向的信息流,但受传统行政思想影响,私人组织获取行政信息仍存在较大阻碍。交易成本理论认为,委托方与代理方间信息的不对称将增加交易运营成本,进而加大契约合作达成的难度。具体来看,当前基层合作生产的契约合作机制在信息沟通、风险分担、利益协调等方面仍有缺陷,制约了合作生产的平稳运营。如YH街道企业负责人提到:

“现在规定政府数据给到企业要层层审批,企业的使用权受限,并且我们最终得到的数据都是不完整或者加密的,根本不能用来做分析,这给我们带来很大难度。”(访谈资料:YH20231016O21)

第四,运营管理机制失灵。数智治理背景下,由专业的行政机构、第三方私人组织或授权的主体构成基层公共服务的核心运维主体,具体包括政府、承包企业、社会组织、物业、居委、业委和居民等。然而,在基层运营管理实践中,一方面,由于自上而下的供给体系存在建设标准不一、缺乏统一规划、管理碎片化等缺陷,第三方供给主体难以确保项目的正常运行和可持续开展。另一方面,居民因缺乏有效的自下而上的需求反馈机制而无法表达自我需要,致使上层服务供给依据不充分,产生公共服务供需不匹配、体验不佳、运行效率低下等运营问题。如HJ镇企业工作人员讲道:

“我们是做信息化整合平台的企业,目前最难的点是不同区域和部门技术接口标准不一。对此我们想开发一个通用的接口,但投入会很大,而且即使开发了接口,也没有相应(政府)负责人来统筹,所以我们日常管理成本很高。”(访谈资料:HJ 20210917O13)

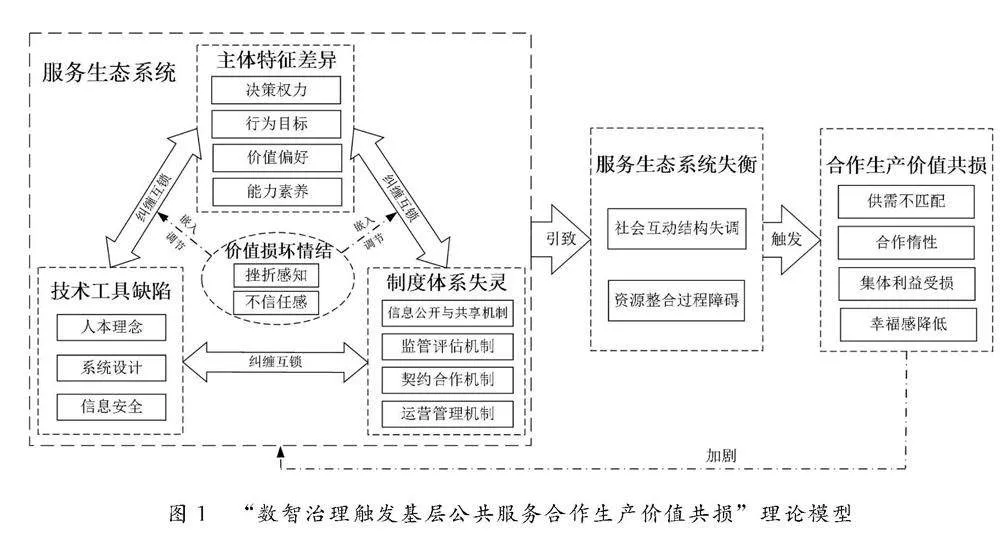

4.“价值损坏情结”嵌入调节“主体-技术-制度”交互关系

支配社会学认为结构驱动着组织的形成,参与者作为结构主体,是基层合作生产的核心要素[44]。建构主义视野下,合作生产是不同参与主体与技术、制度等情景要素交互耦合、重新建构的过程,这一过程受限于参与者的心理感知。参与者因既往遭遇的公共性损失或心理创伤而产生的价值损坏情结,是影响主体认知倾向和行为选择的关键因素,与主体参与意愿、规章遵守、彼此信任互动等密切相关。因此,综合已有理论,数智治理下基层合作生产参与者的心理倾向和技术、制度等情景要素存在不可分割性,它们彼此间的互锁效应为理解合作生产价值共损机制提供了新的完善思路,具体包括“价值损坏情结”嵌入调节“主体-技术”和“主体-制度”两条交互路径,及“技术-制度”的相互牵制阻碍路径。(如图2所示)

首先,价值损坏情结嵌入调节主体与技术、主体与制度等要素间的纠缠互锁关系。已有研究认为,价值损坏情结主要源于公众因以往公共设施建设或项目运行曾带来的环境污染、利益分配不均、权利侵占等价值损坏,对正在或尚未建设的新项目内心持有无意识的怀疑、嫌恶、反对的态度、情感或反应。数智技术拓宽了公众参与公共事务的渠道,然而技术系统在理念、设计、安全保障等方面仍不成熟;同样地,基层制度设计也未能完全匹配数智治理的建设要求,存在多重机制失灵、行政管理混乱的缺陷。故公众可能因技术使用效果不佳或未达其预期效果,及感知行政制度无法切实保障其利益需求,从而滋生出对管理机构的怀疑、嫌恶的情感反应,进一步加剧不同参与主体间目标、价值偏好等的特征差异。如BX街道居民曾说:

“我们小区在社区公共基金的公开上做得有欠缺,都是选择性公开,具体使用明细很模糊,我想知道的信息基本没有,所以我就不太放心将钱交给居委,不太相信他们。”(访谈资料:BX20210513R6)

从社会运动和集合行为理论的角度来看,价值损坏情结可造成主体对公共服务创新心理上的隔阂,引发公众对政府决策和行为的不满或怀疑[45]。甚至可能因过度风险想象、盲目从众及社会信任缺失等心理与非正式因素的联合作用,使其由原本的怀疑态度演变为群体性抵制或冲突活动。当公众感知到新建项目存在高度风险威胁或对其他行为主体产生不信任情绪时,将明显降低参与社会公共事务的意愿,减少使用技术工具的频率,且对制度的遵守也将大打折扣,更甚者组建私人圈子或小团体,共同抵制新项目的推广实施。进一步地,公众也将降低资源共享的频率,回避与其他主体的社会互动,甚至产生冲突,导致服务生态系统出现失衡。如ZS街道居民说道:

“当时要新建停车位,其实蛮好的,但是要把我们楼下的绿化都铲掉,这怎么能行呢,对环境不好。很多居民反对,但是居委也不听,直接要用铲车把绿植铲掉。我们没有办法,只能轮流来看着这片绿植,大家也闹得不太愉快。”(访谈资料:ZS20210517R26)

其次,技术与制度互相牵制阻碍。受限于技术工具价值理念和硬件设计的缺陷,基层合作生产开展过程中意外频发,旨在保障数智治理有序运行的制度体系也因此无法与之匹配。同理,制度安排本身滞后于技术发展,诸多机制设计与执行存在疏漏,这也进一步制约数智治理的实施和技术工具的革新。技术与制度纠缠互锁的负面路径链条,最终导致参与主体对合作生产顺利开展的信任度逐渐减退,不愿将资源投入公共事务中,社会互动结构和资源整合过程均出现失调,服务生态系统整体逐渐走向失衡。如LF街道工作人员讲道:

“引入智能充电桩的初期,其实管理上有点混乱。最初充电桩技术含量不高,制度措施没有太跟上,所以出现了很多问题,比如支付方式只能投币、充电系统经常中途断电。并且我们对它的使用价格、充电时间都没有经过调研和协商,所以居民用起来很不方便,就不太爱用。甚至很多居民违规把电瓶拿回家充电,还当面反对安装充电桩。以至于后期再推行新的项目,居民都不太信任了,也不想去用,觉得这些项目是在浪费资源。”(访谈资料:LF20210720G3)

图2 “价值损坏情结”嵌入调节“主体-技术-制度”交互关系模型

5.服务生态系统失衡引致基层公共服务合作生产价值共损

公共服务生态系统的核心主旨是:参与者在多层次和复杂动态的社会互动结构中,通过服务交换和资源整合于特定的情境下创造价值。数智治理情境下基层公共服务合作生产以服务提供者和使用者间的双向互动结构为基础,具体过程即多元主体共享和交换的资源整合过程,而结果则是服务生态系统的价值创造(价值共创或共损)。其中,社会互动是资源整合的前提,具体包含沟通、对话和信任等要素,资源整合则包含资源获取、匹配和配置等环节。社会互动结构失调或资源整合过程障碍均将导致基层公共服务合作生产价值共损的发生。

首先,在社会互动方面,若主体间缺乏既定的系统性沟通,参与者间可能会由于错误预期出现价值共识错配,对实施结果产生误解,甚至发生矛盾冲突。如当社交平台因故障无法使用时,参与者间的双向互动会受阻,就可能加剧信息不对称、公开不透明等问题,使公众对政府的信任度下降和共享资源的意愿降低,导致参与成员关系失调。此外,网络媒体使得主体间沟通突破原有时空限制,管理者将难以控制负面评论的创建和传播,致使消极、怀疑的情绪更易在人群中逐渐蔓延,进而造成公众和公共部门的关系出现裂痕、部门间彼此质疑等生态网络失调现象。如ZS街道社区居委主任提到:

“曾经有住户在微信群里对小区充电桩维修不及时表示不满,后来其他人也跟着在群里发牢骚,说不敢相信居委之类的话,那段时间很多居民来找我们,甚至想要把自己投的维修基金要回去。”(访谈资料:ZS20210517C24)

其次,在资源整合方面,若资源的获取、匹配和配置无法顺利实施时,可能导致资源不足、误用、滥用等诸多问题,使得基层合作生产因缺乏必要的支撑性要素而走向失败。如参与者因客观条件或缺乏共享意识而无法获取必要资源;参与者间由于互动不畅而出现信息不对称,或管理者因认知有误,导致服务资源无法准确匹配服务需求;管理者存在自利倾向,为谋求一己私利而在资源配置时有所偏颇,使集体利益受损。如CB街道工作人员提到:

“现在就是好多APP同时都在做,每个APP里有不同的数据资源。短期看起来可能比较方便,但缺少一个整合性的大平台,就导致数据汇总工作比较麻烦,每次都需要调用好几个APP的后台数据才能完成……上级政府在分配新基建资源的时候,其实不是看社区的需要程度,而是会有一些不成文的规则在里面,比如有的街道领导和上级关系好,就会多分一点,所以社区分配到的资源和实际需求可能会存在出入。”(访谈资料:CB20230320G27)

六、结论与讨论

本研究立足服务生态系统视角,以S市社区新基建案例为研究对象,应用扎根理论方法,建构得到“数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损”理论模型,揭示价值共损形成的关键影响因素与过程逻辑。

(一)研究结论

(1)数智治理情境下,主体特征差异、技术工具缺陷和制度体系失灵是触发基层公共服务合作生产价值共损的直接因素。主体、技术和制度是构成基层合作生产服务生态系统的关键要素。参与主体决策权力、目标期望、价值偏好与能力素养等的特征差异,智能技术在人本理念、系统设计和信息安全等的工具缺陷,以及包含信息公开与共享、监管问责、制度体系、契约合作和运营管理等多重机制的制度体系失灵,直接导致基层公共服务合作供给陷入困境之中,引发主体间信任危机与矛盾分歧。

(2)数智治理情境下,“主体-技术-制度”三者之间纠缠互锁,且“价值损坏情结”可嵌入调节主体与技术、主体与制度的交互作用路径。立足服务生态系统观,主体、技术与制度并非独立影响基层公共服务合作生产,而是存在彼此影响的互锁效应。从主体与情景交融的视角而言,主体特征差异作为合作生产的核心要素,在价值损坏情结调节嵌入下,其与技术缺陷、制度失灵等情景要素彼此纠缠互锁,建构形成引发基层合作生产服务生态系统失衡的多重交互路径。

(3)数智治理情境下,基层公共服务合作生产价值共损本质上是服务生态系统失衡的结果。服务生态系统以服务提供者与使用者间的双向互动结构,及主体间共享和交换的资源整合过程为运行条件,其中,社会互动是资源整合的前提。当主体、技术、制度任一要素失灵,导致参与者间的互动结构出现失调,或资源整合过程发生障碍,会进一步激化多元主体间合作关系,进而出现供需不匹配、合作惰性、集体利益受损及幸福感下降的数字化合作生产价值共损的局面。

(二)理论贡献

(1)完善了合作生产价值创造负面结果的归因研究。合作生产的价值创造的结果有正负之分,然而既有研究多关注数智技术促成合作生产价值共创的正面效果及形成路径,忽视了对其负面效果过程机制的深入剖析。本研究以“主体-技术-制度”三者交互为切入,归纳得到数智治理触发基层公共服务合作生产的核心要素和主要路径,帮助研究者进一步识别和理解合作生产中存在相互冲突和竞争的私人价值与公共价值,一定程度上补充和拓展了合作生产价值结果研究的广度与深度。

(2)深化了服务生态系统观在合作生产领域的应用。合作生产领域的研究尚未将技术、制度、主体特征等要素纳入统一分析框架,得到的研究结论稍显片面。本研究立足服务生态系统视角,探究公共服务合作生产的价值创造过程,以系统性思维构建整合主体、技术、制度等多要素的数智治理触发基层公共服务合作生产价值共损的分析框架。基层公共服务合作生产本质上是一个包含多要素的复杂生态系统,其价值共损的发生是服务生态系统中多元主体互动失调和资源整合障碍的结果体现。在探明基层合作生产价值共损主要成因的基础上,进一步揭示服务生态系统失衡所扮演的中介作用,有助于打开数智治理与合作生产价值共损现象之间的“黑箱”,增进对基层治理困境和成因的认识与理解,同时与奥斯本(Osborne)等[46]有关服务生态系统的理论研究进行了对话和回应,并做出进一步的创新和延伸。

(3)揭示了数智治理情境下基层公共服务合作生产价值共损中不同要素的动态互嵌过程,推进服务生态系统理论的微观基础研究。已有服务生态系统框架缺乏关于主体感知和内生情结的相关研究,且鲜有从互锁视角探究要素间交互效应对价值共损的影响效应。本研究基于公共服务生态系统思路,结合基层新基建合作生产的具体情境,将支配社会学纳入其中,构建参与主体的价值损坏情结对基层合作生产主体、技术、制度等要素的调节效应模型。这补充了服务生态系统失衡归因的个体微观研究,是对恩格(Engen)等[47]关于价值共损理论的完善,有助于推动公共管理学、社会学与心理学的跨学科交叉融合。

注释:

①“纠缠互锁”即主体、技术、制度三者存在交互关系,当其中任一要素或环节存在短板,其他要素或环节也将因此受到牵制而发生失效。

②BZ等字母为街道代码;202XXXXX为调研日期;其后字母G表示政府工作人员,C表示社区工作人员,O表示企业或社会组织人员,R表示居民。

参考文献:

[1]余敏江.整体智治:块数据驱动的新型社会治理模式[J].行政论坛,2020,27(4):76-82.

[2][30]CHANDLER J,VARGO S L.Contextualization and value-in-context: how context frames exchange[J]. Marketing theory, 2011, 11(1): 35-49.

[3]PLE L, CHUMPITAZ R C. Not always co-creation: introducing interactional co-destruction of value in service-dominant logic[J]. Journal of services marketing, 2010, 24(6): 430-437.

[4][8]LILJEROOS-CORK J, LUHTALA M. Value co-destruction through misintegration of resources within a public service ecosystem[J]. Public management review, 2024: 1-24.

[5]魏冉,刘春红,张悦.物流服务生态系统价值共创与数字化能力研究——基于菜鸟网络的案例研究[J].中国软科学,2022(3):154-163.

[6]KIROVA V. Value co-creation and value co-destruction through interactive technology in tourism: the case of ‘La Cite du Vin’ wine museum, Bordeaux, France[J]. Current issues in tourism, 2021, 24(5): 637-650.

[7][9]简兆权,谭艳霞,刘念.数字化驱动下智慧医疗服务平台价值共创的演化过程——基于服务生态系统和知识整合视角的案例研究[J].管理评论,2022,34(12):322-339.

[10][20][31]AKAKA M A, VARGO S L. Technology as an operant resource in service (eco)systems[J]. Information systems and e-business management, 2014, 12(3):367-384.

[11][13]LUSCH R F, NAMBISAN S. Service innovation: a service-dominant logic perspective[J]. MIS quarterly: management information system, 2015, 39(1): 155-175.

[12]VARGO S L, LUSCH R F. Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic[J]. Journal of the academy of marketing science, 2016, 44 (1): 5-23.

[14]OJASALO J, KAUPPINEN S. Public value in public service ecosystems[J]. Journal of nonprofit & public sector marketing, 2022: 1-29.

[15]CUI T, OSBORNE S P. Unpacking value destruction at the intersection between public and private value[J]. Public administration, 2022: 1-20.

[16]VAN DE WALLE S. When public services fail: a research agenda on public service failure[J]. Journal of service management, 2016, 27(5): 831-846.

[17]WILLIAMS B N, KANG S C, JOHNSON J. (Co)-contamination as the dark side of co-production: public value failures in co-production processes[J]. Public management review, 2016, 18(5): 692-717.

[18][47]ENGEN M, FRANSSON M, QUIST J, et al. Continuing the development of the public service logic: a study of value co-destruction in public services[J]. Public management review, 2021, 23(6): 886-905.

[19]OGUNBODEDE O, PAPAGIANNIDIS S, ALAMANOS E. Value co-creation and co-destruction behaviour: relationship with basic human values and personality traits[J]. International journal of consumer studies, 2022, 46 (4): 1278-1298.

[21]LI M C, TUUNANEN T. Information technology-supported value co-creation and co-destruction via social interaction and resource integration in service systems[J]. The journal of strategic information systems, 2022, 31(2): 1-19.

[22]BAKER M A, KIM K. Value destruction in exaggerated online reviews: the effects of emotion, language, and trustworthiness[J]. International journal of contemporary hospitality management, 2019, 31(4): 1956-1976.

[23][27]CASTILLO D, CANHOTO A I, SAID E. The dark side of AI-powered service interactions: exploring the process of co-destruction from the customer perspective[J]. The service industries journal, 2020, 41 (13/14): 900-925.

[24]HSIAO M H. Mobile payment services as a facilitator of value co-creation: a conceptual framework[J]. Journal of high technology management research, 2019, 30(2): 1-12.

[25]袁千里,张云翔.基于信息技术的共同生产:作用、影响因素和挑战[J].公共行政评论,2022,15(1): 171-195.

[26]QUACH S, THAICHON P. From connoisseur luxury to mass luxury: value co-creation and co-destruction in the online environment[J]. Journal of business research, 2017(81): 163-172.

[28]ORLIKOWSKY W. The duality of technology: rethinking of the concept of technology in organizations[J]. Organization science, 1992, 3(3): 398427.

[29]VARGO S L, LUSCH R F. It’s all B2B…and beyond: toward a systems perspective of the market[J]. Industrial marketing management, 2011, 40(2): 181-187.

[32]JARVI H, KERANEN J, RITALA P, et al. Value co-destruction in hotel services: exploring the misalignment of cognitive scripts among customers and providers[J]. Tourism management, 2020(77): 1-13.

[33]EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory building from cases: opportunities and challenges[J]. Academy of management journal, 2007, 50(1): 25-32.

[34]STRAUSS A L, CORBIN J M. Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques[M]. London:Sage Publications, 1990:6-7,47-72.

[35]李志刚,韩爱华,王水莲,等.生存驱动型女性裂变创业的模式分类研究——基于扎根理论方法的探索[J].研究与发展管理,2020,32(5):139-151.

[36]马永驰,西宝. 应急响应与关键基础设施服务缺失的互锁困境与对策[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2012, 33 (2): 87-92.

[37]涂一荣,魏来.“邻避”研究的概念谱系与理论逻辑——文献梳理和框架建构[J].社会主义研究,2017(2): 163-172.

[38]DANIELA C, CHIARA C, ANNALISA T. Actors’ heterogeneity in innovation networks[J]. Industrial marketing management, 2012(41): 780-789.

[39][43]肖红军.责任型平台领导:平台价值共毁的结构性治理[J].中国工业经济,2020(7):174-192.

[40][41]吴国斌,党苗,吴建华,等.任务复杂性下目标差异对沟通行为和应急合作关系的影响研究[J].中国软科学,2015(5):149-159.

[42]陈文春,张义明.知识型团队成员异质性对团队创造力的影响机制[J].中国科技论坛,2017(9):178-185.

[44]于君博,戴鹏飞.中国地方政府数字治理的“过程”与“组织”[J].公共管理学报,2023,20(1):121-132,174-175.

[45]张乐,童星.公众的“核邻避情结”及其影响因素分析[J].社会科学研究,2014(1):105-111.

[46]OSBORNE S P, POWELL M, CUI T, et al. Value creation in the public service ecosystem: anintegrative framework[J]. Public management review, 2022, 82(4): 634-645.

How Does Digital Intelligence Governance Trigger Value

Co-destruction in Grassroots Public Service Co-production?

—A Case Study of the New Community Infrastructure in S City

Sun Xiaoyun / Wang Huanming

Abstract:Promoting grassroots governance innovation with digital technology is an important direction of public service reform. Digital intelligence governance provides a prerequisite for inter-subject social interaction and resource integration in co-production.However, because of its immature development, it also brings many risks, threats and value co-destruction difficulties to grassroots practice, such as resource abuse, human settlement contradiction, value conflict and delivery paradox. From the perspective of service ecosystem, we took the case of community new infrastructure in S City as the research object, so as to explore the process mechanism of digital intelligence governance triggering the value co-destruction in grassroots public service co-production. The study has found: In the process of digital intelligence governance, the differences of participants’ characteristics, the defects of technical tools and the failures of institutional systems are the key paths that lead to the value co-destruction in grassroots public service co-production. And the participants’ value destruction complex is embedded to regulate the interaction between the differences of participants’characteristics and the defects of technical tools, and the differences of participants’characteristics and the failures of institutional systems.This would lead to the imbalance of social interaction and resource integration in the service ecosystem of co-production, and eventually trigger the multiple participants’ value co-destruction.

Keywords:Digital Intelligence Governance;Co-production; Value Co-destruction;Service Ecosystem;Value Destruction Complex

(责任编辑 王 玉)