社会风险全周期治理:兴起、基本框架及发展路径

2024-12-04汪伟全陈奇

摘 要:全周期治理既是对社会风险传统治理的实践反思,也是新时期应对社会风险复杂形态的积极探索。作为应对风险“不确定性”的一种新型治理模式,全周期治理的兴起源于社会风险治理的理论发展和实践困境之间的张力需求,具有特定的概念内涵。社会风险全周期治理的治理框架,涵盖了以可持续安全为导向的治理目标、多元参与的主体结构、基于知识学习的治理策略和全阶段的治理过程。社会风险新旧治理模式迭代的过程中存在治理目标多重矛盾与冲突、治理结构“碎片化”、治理策略滞后性和治理过程的“断续性”等困境。为此,需要从目标考核体系、合作行动共同体、治理策略和全过程管理等维度优化路径,构建全流程动态治理模式,以实现社会风险的有效预防和化解。

关键词:社会风险;全周期治理;治理过程;生命周期理论

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)06-070-(13)

本文系2021年度科技部国家重点研发计划项目“多元矛盾纠纷成因分析及疏导技术研究与应用示范”(2021YFC3300500-01)、浙江省教育厅基金项目“浙江省韧性城市建设实证研究”(Y202147630)的阶段性成果。

收稿日期:2024-06-04

作者简介:汪伟全 男(1975— )上海交通大学国际与公共事务学院教授

陈 奇 男(1992— )华东政法大学政府管理学院博士研究生 浙江警察学院治安系讲师

引言

20世纪80年代以来,乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)和安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)等西方学者敏锐地察觉到现代社会蕴藏着巨大风险,提出“风险社会”的相关概念与理论,风险管理、风险治理成为学界关注的重要话题。特别是进入二十一世纪以来,风险形态的横向叠加和风险影响的纵向扩大,构成了社会风险的基本存在样态,凸显了风险社会的复杂性与不确定性。

有学者将“风险”定义为“个人或群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”[1]。如果把这种可能性及其判断与认知扩展到社会领域,可以清晰地发现,当代中国社会面临着制度转型、人口流动、城市建设、技术发展、利益分配、文明冲突等带来的各种风险。社会风险主要通过矛盾纠纷的形式呈现,诸如物业矛盾、医疗事故、金融证券、民间借贷、邻里纠纷、劳务劳资、山林土地、征地拆迁等问题[2]。作为对这些问题的回应,多地(江苏、安徽和江西等)展开了社会风险“全周期治理模式”的实践。这些地方注重治理资源的集聚性、治理理念的系统性,强调“治理主体”跨部门横向联结和“治理客体”全过程纵向闭环,在网格化管理、“枫桥经验”“三治融合”等方面进行了系列实践与探索。这在一定程度上化解了科层制体制下社会风险治理领域存在的“碎片化”“部门化”“割裂式”问题。因此,亟须对社会风险全周期治理的理论和实践进行梳理和总结,以期对构建中国社会风险治理自主知识体系,提高公共安全治理水平,推进中国式风险治理体系和治理能力现代化进行理论探讨。

一、文献综述与问题提出

自贝克率先提出“风险社会”[3]的概念以来,西方学界就开始了对“社会风险”基本样态和形成机理的追问和求索,并形成了四种理论流派:制度主义视角,以吉登斯和贝克为代表;文化主义视角,以道格拉斯(Mary Douglas)和拉什(Scott Lash)为代表;系统论视角,以卢曼(Niklas Luhmann)为代表;治理性视角,以福柯(Michel Foucault)、马尔库塞(Herbert Marcuse)和哈贝马斯(Jürgen Habermas)等法兰克福学派为代表[4]。社会风险研究的上述视角为后来研究提供了丰富的资料。然而,上述流派均属于结构功能主义范式,理论叙述宏大而忽视对社会风险治理过程的微观探索。在此基础上,学界开始转向“社会风险治理过程”,沿着“风险治理过程”和“风险生命周期”两个方向构建社会风险演进过程的研究图景。

从“社会风险治理过程”来看,理想的风险管理模型应是统筹危机前、危机时及危机后的社会风险全过程的系统规划。例如,丹尼斯(Dennis M.Sweeney)从风险管理的“过程”出发,提出了风险管理六过程:预防和准备、预先评估、应对预案、应对和限制损害扩大、短期或长期恢复和学习。此外,罗伯特·希斯(Robert Heath)也着眼于风险治理的阶段性特征,提出了“4R理论”,即科学的危机管理过程应包括缩减(reduction)、预备(readiness)、反应(response)、恢复(recovery)四个环节[5]。

从“风险生命周期”来看,史蒂文·芬克(Steven Fink)率先聚焦风险危机“周期性”特征,在《危机管理:对付突发事件的计划》一书中提出了“危机生命周期理论”,并将危机爆发过程分为四个阶段,开创了作为生命体的风险成长视角:有线索显示潜在的危机可能发生“前驱症状”阶段、具有伤害性的事件发生并引发危机“急性”阶段、危机的持续影响与努力清除危机过程的“慢性”阶段和危机事件已经解决的“治愈”阶段。西方学界从社会风险的宏大叙事向风险治理的应用转向,客观上揭示了社会风险的演化发展特征。

“风险生命周期”和“风险治理过程”研究范式传入国内以后,一些学者尝试从风险演化链条视角来探究风险特征。张海波认为罗森塔尔(Robert Rosenthal)“危机就是事件”的观点忽略了公共危机的完整生命周期,事实上,风险(前期形态)和危机(后期表现)之间是一个“连续统”[6]。童星进一步指出了灾害(突发事件)是风险转化为危机的“导火索”,并构建了风险—灾害(突发事件)—危机连续统的链条[7]。关于风险具有生命周期特征的观点在学界形成了普遍共识。

但是,作为一个跨学科知识交叉形成的复合概念,学术界对于“社会风险全周期治理”的概念界定并不一致,主要形成了结构主义视角下的“风险演化论”和制度主义视角下的“治理过程论”两种看法。前者从风险的成长性出发,强调风险的动态演化特征。如史蒂文·芬克提出的“危机生命周期论”以及张海波和童星等学者提出的连续统框架。他们分别从内部结构和外部表征去解构社会风险,主张将“社会风险(或社会危机)”当作一个生命有机体,强调在其演化规律中寻找治理依据;后者从风险治理的制度安排出发,强调风险治理的复合方式和多维过程。例如研究“群体性事件”“邻避行动”和“公共卫生事件”等的学者[8],从过程论视角提出了风险识别、风险预警、风险评估、风险治理、灾后恢复等风险治理过程理论,他们共同关注的是风险治理,主张在社会风险的不同阶段采取不同的对策。

此外,在现代社会风险治理实践中,传统的治理模式面临诸多挑战,特别是治理的“碎片化”“部门化”和“滞后性”现象尤为突出。这些问题导致社会风险治理的整体效能受限,难以有效应对复杂多变的社会风险。(1)“碎片化”。社会风险治理包括风险识别、评估、预防、应对和恢复等多个阶段。然而,在实践中,各阶段往往被孤立地对待,缺乏系统性的衔接和协调。(2)“部门化”。一方面,治理主体的单一性。传统的社会风险治理模式以政府部门为主导,缺乏其他社会力量的参与。市场和社会组织在风险治理中的作用未能充分发挥,导致治理资源和手段的单一化。另一方面,存在部门壁垒。各部门关注自身职责范围内的风险,忽视了风险的跨部门特性和系统性,难以形成综合性的治理方案。(3)“滞后性”。风险治理理念未能与时俱进,依然停留在应急管理的层面,忽视了风险的前置预防和系统治理,往往采取“头痛医头、脚痛医脚”的方式,缺乏对风险的前瞻性和系统性把握。

综上所述,社会风险治理的理论发展和实践困境之间的张力,亟须创新一种新型治理模式。在此背景下,社会风险全周期治理应运而生。鉴于此,本研究主要论述三个重点:

社会风险全周期治理是如何兴起的?它产生的实践背景和概念内涵又是什么?从理论上分析,“风险生命周期”理论以风险的成长性特征为着力点,关注社会风险的基本样态和演进机制;“风险治理过程”理论则强调风险治理的时间属性,发展出了从治理制度出发的风险治理阶段性调适路径。那么,社会风险全周期治理如何从“风险生命周期”和“风险治理过程”两个理论中演化而来,又具有怎样的概念内涵?这是本研究回应的一个重点。

社会风险全周期治理的体系构建是什么?与危机管理相比,全周期的风险治理如何实现?它的治理体系包括哪些内容?这是本研究的另一个重点。

社会风险全周期治理的实践困境和改进路径有哪些?党的二十大报告提出了“推动公共安全治理模式向事前预防转型”目标,并强调要坚持安全第一、预防为主,建立大安全大应急框架,完善公共安全体系。从全周期治理的角度出发,剖析当前社会风险治理的实践困境,思考如何将社会风险治理的着力点放到源头治理上,这是本研究的第三个重点。

二、社会风险全周期治理兴起:实践脉络和概念内涵

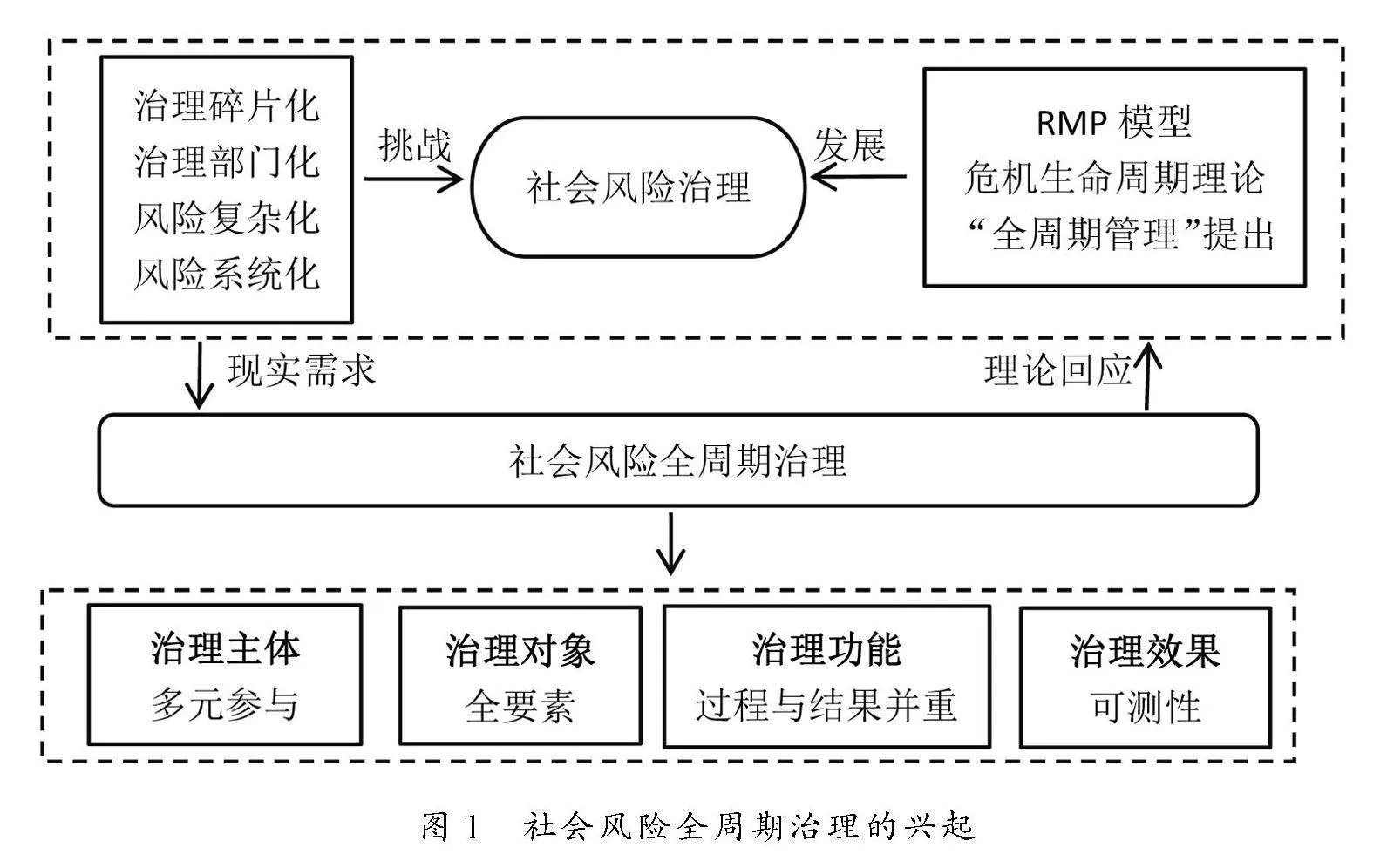

社会风险全周期治理的兴起是应对现代社会复杂多变风险环境的必要措施。该治理模式产生的具体原因见图1。传统的部门化、应急式和运动式治理方式已经难以适应当前多源、多因、多发的社会风险特征,全周期治理通过将风险治理的范围扩展到事件发生前的预防和发生后的应急处置,实现了风险治理和应急管理的有机结合。

“全周期管理”这一概念原本用于管理学,也称为“全生命周期管理”,旨在通过将产品的生命周期细分为不同阶段,并在每一阶段实施跟踪介入,以全过程保证产品质量。这一概念已经从产品管理向各领域管理拓展,注重从系统要素、结构功能、运行机制、过程结果等层面进行全周期统筹和全过程整合。在风险社会的背景下,重大风险治理已经成为国家和社会治理的优先议题。社会风险积累并爆发可能导致社会秩序混乱,甚至引发社会动荡。例如,经济危机、社会不公等问题可能导致社会不满情绪的积累,进而引发社会冲突和不稳定。社会风险的复杂性和危害性,亟需风险治理全周期管理。这意味着要形成系统、协调、完备的治理体系,以增强风险治理能力和水平。

与之相对应的,传统的风险治理常常采取“部门化”“阶段性”的特征,即不同的政府部门各自负责特定领域的风险管理。部门化管理容易导致信息和资源割裂,各部门之间的协调不足,尤其是在跨部门风险(如气候变化、技术风险)中,容易出现盲区和效率低下的情况。此外,传统的风险治理通常是假定风险的发生有明确的因果关系,且按照时间顺序的阶段性治理。这导致在面对复杂、交织的系统性风险,传统的线性模式容易失效,无法应对多重因素共同作用的风险情景。因此,传统的社会风险治理模式面临巨大挑战。

图1 社会风险全周期治理的兴起

(一)实践脉络

美国管理协会大会上首次提出“风险管理”,最初是为解决20世纪30年代的世界性经济危机,随后该理论逐渐丰富发展成一门科学。1964年,美国学者威廉(William F.Hanes)等《风险管理与保险》一书的出版标志着风险管理理论开始走向科学化、系统化和理论化[9]。1994年,图姆马拉(VM.RTummala)等人提出并开发出一种风险管理程序(RMP,Risk Management Process),该程序由五个核心步骤组成,包括风险识别、风险测量、风险估计、风险评估和风险监控[10]。RMP模型提供的是一套逻辑相对严密且连贯的框架,它包含了风险管理的主要流程内容,即识别风险要素,预估风险影响程度,对风险程度进行评估和采取适当措施来控制风险。

在我国的实践中,“全周期管理”概念的提出,始于习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上的讲话,他强调要把人民健康放在优先发展战略地位,努力全方位全周期保障人民健康[11]。2020年3月,习近平总书记在视察湖北,总结疫情防控工作时强调:“城市是生命体、有机体,要敬畏城市、善待城市,树立‘全周期管理’意识,努力探索超大城市现代化治理新路子。”[12]这是官方首次将“全周期管理”作为一种治理理念或技术与城市治理体系相连接。

在此背景下,我国社会风险治理实践由“部门化”“应急式”和“运动式”治理,逐渐向过程控制、体系塑造与能力提升的整体性治理转变。各地围绕“风险化解”开展了社会治理的积极探索,涌现出网格化管理、新时代“枫桥经验”和“三治融合”等模式,特别是在社会风险与矛盾纠纷化解等领域做出了积极有效的实践。自此,党的十八大以来,我国逐渐形成了从风险评估到风险治理、风险防范再到全过程管理的社会风险整体性治理体系。

(二)概念内涵

社会风险全周期治理借鉴了生命周期理论关于生物体从出生到死亡的生命历程,将社会中影响安全稳定的各种风险和事件,扩展为从潜伏到爆发再到逐渐消退的整体过程。它强调将社会风险治理的范围辐射到事件发生之前的风险预防和事件发生之后的应急处置。“全周期”概念的引入扩大了社会风险治理的外延,突破了风险管理和应急管理二分的边界。因此,在界定社会风险全周期治理的概念之前,有必要先比较“风险管理”和“应急管理”这两个概念的区别。

詹承豫认为,风险管理的对象涵盖了总体国家安全观涉及的所有类型安全,既包括自然灾害、事故灾害的防范和应对,也包括食品安全、信息安全、生物安全等重点安全领域;应急管理更聚焦于国家安全体系中自然灾害和事故灾难等内容[13]。薛澜等人认为,新时期复杂多变的公共安全形势对我国应急管理体系建设提出了新的更高要求,推动从应急处置导向转变为风险治理与应急管理并重[14]。闪淳昌等人指出,风险管理工作的终点就是应急管理工作的起点[15]。

综上,风险管理和应急管理之间的区别主要有对象、功能和时机三个方面。风险管理的对象覆盖广,强调预防功能,注重事前管理;应急管理的对象范围更小,强调处置功能,注重事件发生时的应对。可以说,这二者是风险演化过程中两个相对独立的作用机制。但是实践中,由于社会风险更多是以链式形态出现,无论是风险管理还是应急管理,都无法阻挡风险的演化,亟须对两者进行功能统合。对此,党的二十大报告提出了“大安全大应急”概念,明确提出要建立健全“风险监测预警体系”,这在一定程度上使得应急管理和风险管理在含义上趋于一致。

社会风险治理的全周期实践,从治理主体的系统性联结和治理过程的闭环管理两个维度出发,对于统合“风险管理”和“应急管理”的概念差异,覆盖两者衔接盲区具有重要作用。作为一个源于实践的概念,需要厘清“谁来治理、治理什么、功能作用以及如何治理”几个问题。对此,本研究从治理主体、治理对象、治理功能和治理效果等方面来理解社会风险全周期治理的基本内涵。

首先,治理主体的多元参与。从治理主体结构来看,强调多元主体共同参与。该模式提出结合政府、企业、个人和第三部门等机构的力量,运用不同主体的特有资源对社会风险进行有效的预警、防范、分配、处置和补偿,从而实现社会有序发展。社会风险由于同时具有“损失性”“可能性”和“外溢性”特点,决定了社会风险的作用对象是全体社会成员,这也意味着以消除“风险”为目标的治理共同体是天然存在的。对此,社会风险全周期治理主张合理分配政府、市场、民间等不同主体的风险管理责任,强调通过系统的、动态调节的制度框架和政策思路,构建有效处置社会风险、实现安全和发展平衡的策略框架。

其次,治理对象的全要素。从治理对象来看,社会风险全周期治理关注各种自然因素、经济因素、科技因素、社会因素等引发的社会失序或社会动荡的可能性,这里既有贝克与其后的安东尼·吉登斯等一些学者强调的制度性风险,也有凡·普里特威茨(Vincent von Prittwitz)和拉什等学者所注重的风险文化和风险心理。社会风险全周期治理正是以降低乃至消除社会风险“损失的可能性”为目标,将突发事件和灾害的次生风险与衍生风险也纳入视野,扩大了治理边界,实现治理对象的全要素考量。

再次,治理功能兼具过程性和结果性。“社会风险管理”源于1999年世界银行针对全球化背景所引发的社会风险挑战所提出的全新概念,强调综合运用多种风险控制手段和风险防范、补偿机制,有效而快捷地处置社会风险问题。社会风险管理体系包括过程性功能和结果性功能等两方面。社会风险预警机制、社会利益诉求机制、社会利益分配机制、社会利益约束机制、社会风险评估机制,属于过程性功能;社会利益补偿机制、社会风险调控机制和社会风险反馈机制,属于结果性功能。过程性功能有助于迅速、准确地应对社会风险不同阶段出现的问题,而结果性功能关注社会风险治理的效果,包括降低不良影响、提高抗风险能力。

最后,治理效果的可测性。从治理效果来看,通过治理目标和衡量标准的科学设定,实现短期收益与长远效应兼顾。全周期治理将社会风险治理视为一项系统工程,遵循社会风险发展规律和治理逻辑,整体性把握每一个阶段的发展工作,并采取相对应的措施,从而做到社会风险治理的有效性[16]。既分析治理措施的短期效果,即措施实施后立即显现的效果;又考察长期效果,即治理措施在较长时间范围内是否持续产生积极影响。同时,将治理方式与风险“成长”的不同阶段进行匹配,以风险“成长”为尺度采取不同的治理方式。

本研究认为社会风险全周期治理是指围绕社会风险致灾因子和事件,治理主体通过风险识别与评估、预防和准备、应对和限制损害扩大,以及恢复学习等方式降低和消除损失的可能性过程。社会风险全周期治理具有系统性、层级性、协同性和效能性特征。

三、基于新安全新发展理念的社会风险全周期治理:一种新模式

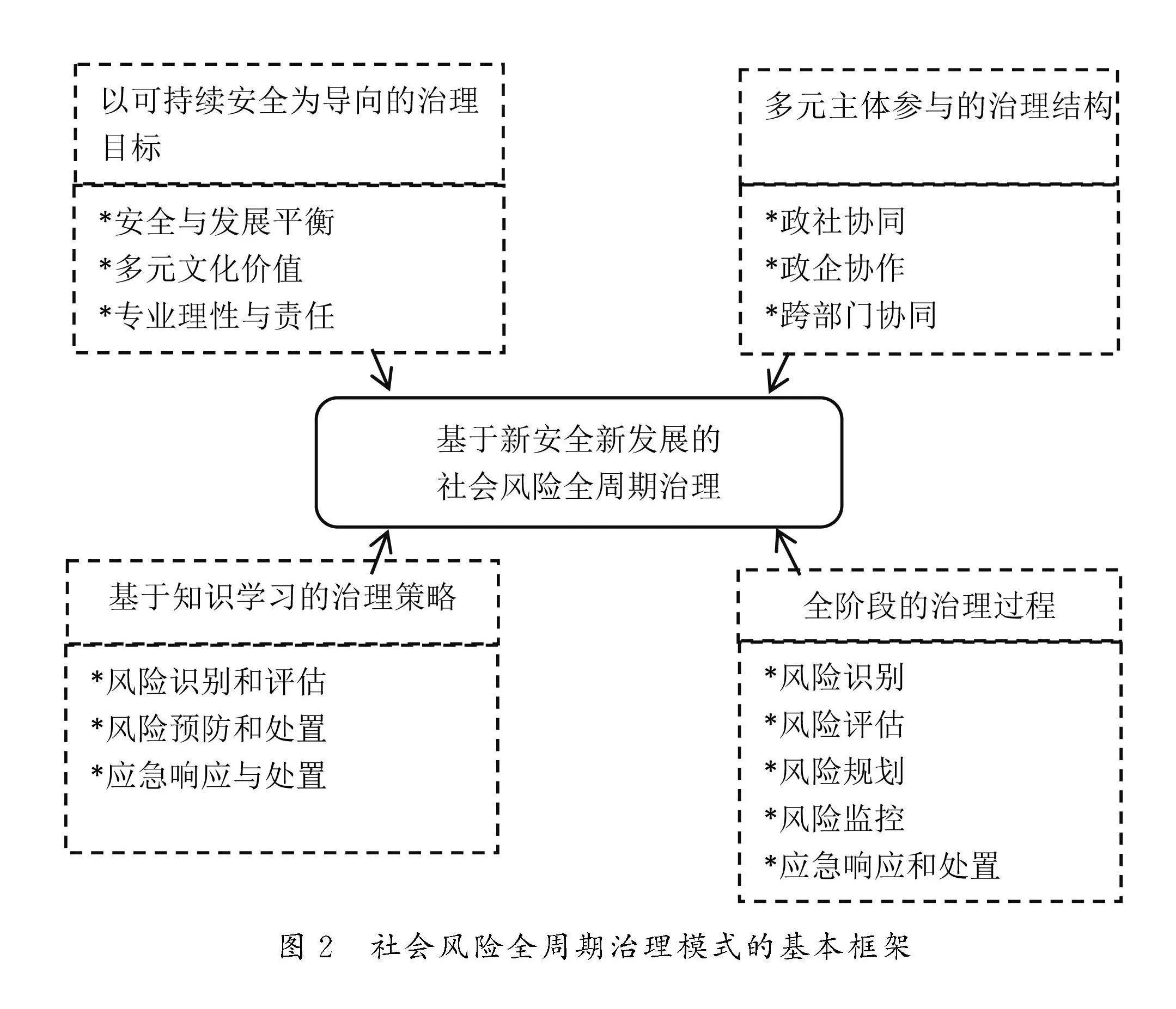

全球风险社会的来临催生了面向风险社会的跨学科知识生产,而新安全新发展理念是应对当今全球化和复杂安全环境下的创新。作为发源于应对社会风险实践的理论,社会风险全周期治理是全过程、全要素、全场景、高效能的一种整体性治理模式。围绕风险治理使命和以可持续安全为导向的治理目标,多元主体参与的治理结构、基于知识学习的治理策略和全阶段的治理过程,构成了社会风险全周期治理的基本体系。其治理模式见图2。

图2 社会风险全周期治理模式的基本框架

(一)以可持续安全为导向的治理目标

可持续安全是对传统静态安全的否定和超越,是对风险社会中社会风险的复合态和跨领域特征的积极回应。一方面,它是安全观的扩展。它突破了传统安全观的局限,提出了更为广泛的安全概念,体现了安全问题的多维性和复杂性。另一方面,它实现了发展观的转变。它将安全与发展紧密结合,认为只有在实现发展的基础上,安全才能得到长久保障;同时,安全也是发展的前提条件,形成了安全与发展的良性互动。因此,社会风险全周期治理注重辩证统筹发展和安全关系,以可持续安全为目标,通过设置结果性指标(可量化)和过程性指标(理念、价值)作为其效能提升的动力机制。

可持续安全为导向的社会风险全周期治理具有以下特征:(1)安全与发展的平衡。社会风险全周期治理既注重保障人民生命和财产安全,又在治理过程中强调促进社会、经济、环境可持续发展。(2)倡导多元文化价值。在文化尊重方面,尊重和保护不同文化、宗教、价值观的存在,防止社会风险治理过程中产生文化冲突;在文化融合方面,促进不同文化的融合,形成更具包容性和和谐性的社会风险治理氛围。(3)兼顾专业理性与社会责任。既强调社会风险治理中的科学决策,充分利用专业知识和技术手段,又注重治理过程中的社会责任,避免仅追求经济效益而牺牲社会公共利益。

(二)多元主体参与的治理结构

现代社会风险的另一特征表现为“链式”传播特征,风险事件或致灾因子可以迅速通过各种网络传播,影响范围迅速扩大,甚至可以跨越国界和文化背景。风险的“链式”传播特征,与数字化社会的发展和信息技术的普及密切相关。风险自身的不确定性带来破坏的可能性超出了传统灾害单一线性衍射路线,更多是以非线性关系进行呈现。风险形态的内部结构更趋复杂,以及风险的外溢面更加广阔,单一主体或部门无法实现对社会风险的整体治理。加之在“条块分割”指挥体系下,纵向层级和横向部门职责的条块化运行,势必导致风险治理的“碎片化”。

在风险社会中,人们无差别地涉入风险中,所有主体都是平等的。因此,在系统性思维指导下,社会风险全周期治理致力于多元治理主体的吸纳,注重构建政社协同、政企协作和跨部门协同的治理主体结构,形成对社会风险复合态的共治格局。同时,社会风险全周期治理也强调打破“条块分割”部门本位化束缚,通过实施社会风险分级分类治理,倒逼政府组织职能变革,破解部门间因边界不清、权限重叠造成的治理协作困境,实现横向部门和纵向层级间的合作治理。

(三)基于知识学习的治理策略

风险应对策略本质上是风险知识学习与创新。风险并非静态和孤立存在的,而是一个“风险—灾害—危机”的连续统过程(Continuum)[17]。由于数字时代语境下的重大突发事件可以将隐性风险迅速转化为显性危机,这更加需要突出风险知识学习的事前预防功能,以此来实现风险管理前置。根据风险治理过程,风险知识学习包括风险的识别和评估、风险的预防和控制,以及对风险的应急响应和处置等。这些不同学习内容对应着风险不同阶段的治理任务和功能,只有全面推进这些目标和功能,才能更好地保障社会的稳定和安全。

数字时代背景下社会日趋复杂化和异质化,这也使得传统知识学习模式愈发难以适应差序格局背景下社会风险的规模化传导与多维度扩散。与此同时,学习并非组织面临风险后的本能反应[18],更应该借助于现代化技术进行危机预测。通过算力和算法技术在风险治理中的应用,在数据采集、模型搭建、数据研判等环节构建起不同种类社会风险的治理场景,敏锐跟踪、识别、捕捉动态演化的社会风险,从而为治理提供依据。

(四)全阶段的治理过程

过程控制是推动社会风险全周期治理顺利进行的基本保障,包括在社会风险产生、发展和演变的特征基础上,实施风险识别、风险评估、风险规划、风险监控、风险应对和经验总结等过程。国际标准化组织(ISO)发布的ISO 31000:2018《风险管理-指南》是国际上广泛应用的风险管理标准。ISO 31000描述了系统化的风险管理过程,包括以下步骤:沟通与磋商、设定背景、风险评估、风险识别、风险分析、风险评价、风险应对、监控与复审、记录与报告等过程。ISO 31000标准提供了全面的框架和原则,以帮助组织在所有背景下识别、评估和应对风险。

过程控制包括两个方面的含义:一方面是风险治理各阶段的任务执行。从社会风险治理行为出发,履行风险识别和评估、风险预警和监测、风险预防和控制以及应急响应和处置等过程性职能,上述各环节的紧密配合和无缝衔接,确保整个风险治理过程的高效运转。另一方面,全流程的闭环管理能有效解决“部门化”“碎片化”问题,形成一个完整的风险治理体系。

四、全周期视域下社会风险治理的实践困境

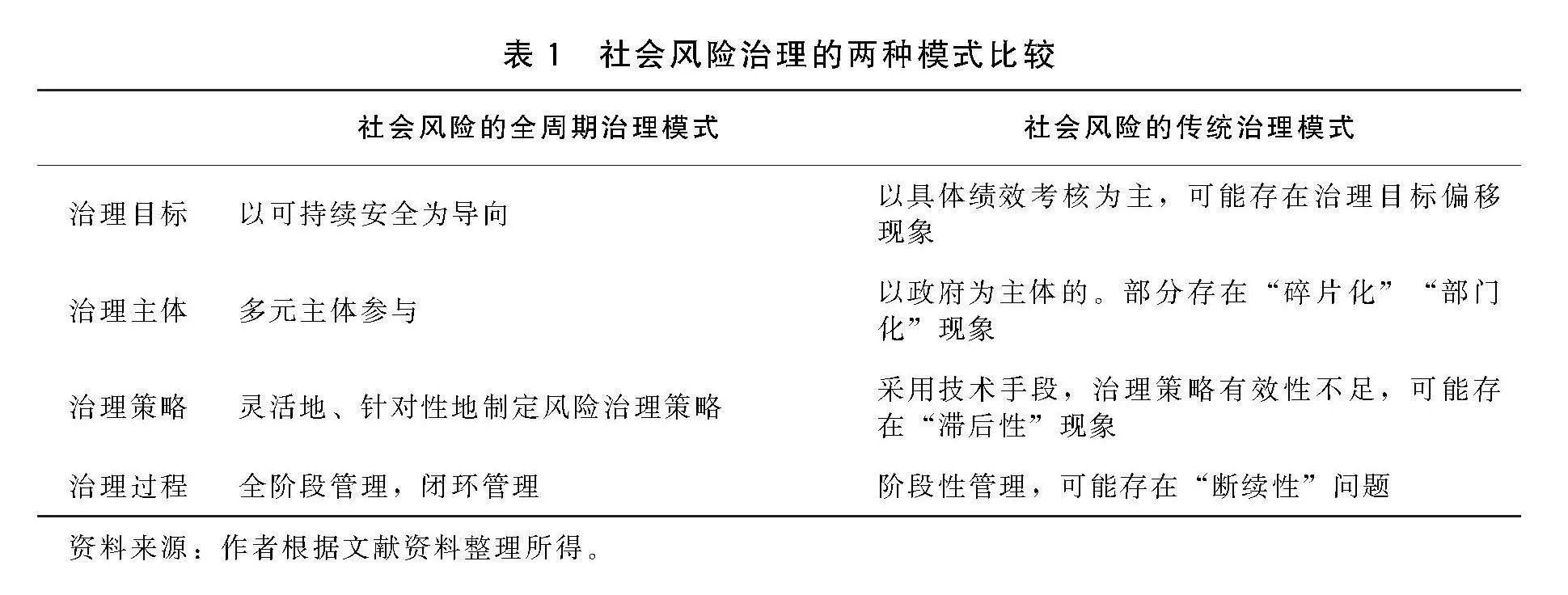

在新理念、新技术和新要求加持下,人们常用“未来已来”表达对现代社会风险治理前景的向往[19]。然而,新旧治理模式迭代的过程中却常常面临着“过去未去”的困局。从全周期治理的视角来看,当前的社会风险治理还存在着治理目标多重矛盾与冲突、治理结构“碎片化”倾向、风险治理策略的“滞后性”和风险治理过程的“断续性”困境。社会风险的全周期治理模式与传统治理模式的比较见表1。

(一)治理目标多重矛盾与冲突

以可持续安全为导向的治理目标强调安全与发展的平衡、多元文化价值和兼顾专业理性与社会责任。相比之下,在传统的风险治理过程中,存在下列困境:(1)安全与发展的矛盾。在一些地区,经济发展的优先性导致对环境和社会安全问题的忽视,安全与发展未能实现真正的平衡。(2)文化冲突。多元文化价值在实践中往往难以调和,不同文化和价值观之间的冲突时有发生,影响社会和谐。(3)社会责任的缺失。在追求可持续安全的过程中,容易引发短期与长期、显性与隐性、部分与整体等安全利益的冲突,治理过程中的社会责任感较为薄弱。

究其原因,一方面,公共管理改革运动为公共部门绩效改革带来了私营部门从“过程导向”转向“结果导向”的方法[20]。社会风险治理绩效评估主要通过检查“规定动作”,即上级给下级制定的考核指标完成情况的方式来进行。以结果为导向的考核指标,遵循从上(上级部门关注)至下(社会风险治理基层部门)的路径,忽视了公共部门守护公共价值的职责。另一方面,存在指标治理的动能俘获困境。当前,社会风险治理出现了治理指标向指标治理转换的现象,内置于科层制体系中的指标治理,在获得治理合法性的同时也放大了风险治理“问责”力度,这使得基层对治理指标过度依赖,导致社会风险治理中出现公共安全价值窄化、治理目标偏移、治理活力不足等问题[21]。

(二)治理结构“碎片化”倾向

现代社会风险的复杂性和“链式”传播特征要求多元主体参与治理。然而,实际治理过程中还面临以下几个问题:(1)治理的“碎片化”。不同部门和主体之间协调不力,治理过程中存在职责不清、权限重叠的问题,导致治理效能低下。(2)条块分割。纵向层级和横向部门职责的条块化运行,导致治理体系内部的割裂和协作障碍。(3)参与主体的平等性不足。尽管提倡多元参与,但在实际治理中,多主体间治理权力和资源分配不平等的现象依然存在。

风险社会中风险应对的有效路径只能是行动模式的变革,即构建起适应风险社会及其高度复杂性和高度不确定性的合作行动。在诸多具体的领域中,积极的系统整合可以起到有效防范风险的效果[22]。社会风险治理通常需要横向政府部门间以及市场、社会和政府之间的合作。然而从具体实践来看,“部门化”倾向却阻碍了合作治理,表现为政府部门间受困于职责壁垒,没有形成无间隙的治理合力;同时市场与社会力量的习惯性缺位,使得政府易成为社会风险治理的“孤军”。

(三)风险治理策略的“滞后性”

限于对社会风险的认知不足,以及具体风险治理过程中技术手段等各种原因,风险治理策略的有效性还比较低。具体原因包括:(1)知识学习的滞后性。风险知识学习往往滞后于风险的发生和演变,未能实现事前预防和应对。(2)传统学习模式的局限。传统的知识学习模式难以适应复杂、多变的现代社会风险,导致治理策略缺乏前瞻性和针对性。(3)技术应用不足。现代化技术在风险预测和治理中的应用尚不充分,未能充分发挥技术优势。(4)风险的多样性。罗伯特·S·卡普兰(Kaplan RS)等在《管理风险:一个新框架》中提出了一种新的风险分类方法,即预期风险、战略风险和外部风险。他们强调,不同类型的风险需要不同的管理方法,这需要更有针对性地制定风险治理策略[23]。

此外,奥尔科夫(O.Volkoff)等人还从治理技术赋能不足方面予以解释。学者们提出了技术嵌入理论,论证了技术应用可以引发组织制度的变革。由于制度结构的巨大刚性和惯性,技术赋能组织结构的效用是有限的[24]。事实上,在当前的社会风险治理中,数字化治理技术在组织中应用的合法性高度依赖于组织对治理绩效提升的需要,有学者称之为“技术的工具价值”[25]。然而,数字技术的应用并没有改变组织的基本结构、职能和权力关系[26]。如此一来,在以条块分割为特征的治理结构中,治理技术难以突破部门职能壁垒,难以真正发挥出跨部门治理要素统合作用。

(四)风险治理过程的“断续性”

风险治理过程中的“断续性”(discontinuity)问题,已经引起了不少学者的关注和讨论。贝克(1992)提出的风险社会理论指出,现代社会的风险治理面临断裂和不连续性问题。这种现象在全球化和科技迅速发展的背景下尤为明显,要求组织在应对风险时采取更灵活和动态的策略[27]。此外,帕瓦(Power,Michael)的研究表明,风险治理中的形式主义往往与实际操作存在显著差异。这种差异导致治理过程中的不连续性,影响了组织的应变能力和稳定性[28]。

风险治理过程的“断续性”,表现为三个方面:(1)单一风险管理。传统风险治理模式往往将治理过程简化为对单一风险事件的管理,忽视了其他风险联动和系统性风险的可能性。(2)忽视风险衍生和演化。风险联动效应和动态演化是现代社会风险的重要特征。传统风险治理模式往往忽视了风险的联动性和动态演化规律,难以预测和应对复杂风险的变化。(3)间断性。风险治理往往被割裂成独立的治理单元,导致治理措施缺乏整体性和协调性。这种模式缺乏对整体风险态势的动态把握,难以应对复杂的风险环境。

五、社会风险全周期治理的路径优化

社会风险全周期治理倡导从治理主体的横向联结和治理客体的闭环管理出发,构建多跨协同、指挥顺畅、系统高效的治理体系。对此,需要从建立科学的治理目标考核体系、重塑共生共在的合作行动共同体、技术赋能风险治理策略和动态调适的全过程管理等维度出发,构建社会风险全流程动态治理模式,以实现社会风险的有效预防和化解。

(一)建立科学的治理目标考核体系

风险社会理论认为,现代社会的特征在于不断产生和管理风险。风险治理不仅是技术问题,更是社会问题,需要综合考虑社会、经济和文化等多方面因素。这为社会风险治理考核提供了理解风险和治理的重要背景。在制度安排上,学者胡德(Hood C)等通过多层次考核机制、跨部门协作、科学设计绩效指标以及提高公共责任和透明度,来实现有效的社会风险治理[29]。另外,帕瓦认为审计是风险管理和控制的重要工具。通过审计,组织能够制定和实施有效的风险管理和控制措施,确保风险得到及时和有效地应对[30]。通过系统化的评估方法,帮助组织识别和评估各种潜在风险,包括财务风险、运营风险和合规风险。需要重点关注这两个方面:

一是注重对跨部门的、复合风险治理绩效考评。绩效考评的作用不只在于对治理结果的确认、激励或者问责,更能指引治理主体由单一因素处置向复合风险治理转变。为了避免“碎片化”“部门化”的现象,需要构建覆盖多部门、多领域风险综合考评体系,明确部门职责和协同治理职责,推动各部门力量共同治理社会风险。这样既能有效补齐风险治理空隙,也能极力避免部门间对社会风险“挤压式治理”造成的资源浪费和次生风险问题[31]。

二是建立兼顾“公共责任”和“治理效率”的动态考核体系。“效率至上”的结果导向型风险治理绩效评估体系,已经无法满足公众对社会风险治理的要求。同样地,“公共责任”的过程导向型风险治理绩效评估体系也注定缺少生命力。在风险治理考核过程中,除了技术和经济因素,还需要考虑社会价值和伦理问题。通过多元化的利益相关者参与,平衡不同的价值观和利益诉求。对此,需要从社会风险的类型出发,动态调整“公共责任”“治理效率”在不同风险治理类型中绩效考评的比重。在设计绩效评估体系时,需要根据治理目标和社会风险类型动态调整评估指标的比重。例如,对于高风险领域,可能更需要强调过程导向的责任评估,而对于效率驱动的项目,则更需要侧重结果导向的效率评估。

(二)重塑共生共在的合作行动共同体

进入现代社会以来,社会风险常常跨越不同主体和阶层。如吉登斯所言“大多数影响着人类活动的突发性事件都是由人为造成的”[32],现代化的风险迟早会冲击那些生产它们和得益于它们的人。面对社会风险高度的不确定性,构建风险利益主体间的协作机制,走向合作共治几乎是一条普遍规律。雷恩(Ortwin Renn)等在其风险治理框架中,提出了系统性风险治理策略,强调风险识别、评估、管理和沟通的全过程。治理策略应以科学和公众参与为基础,注重透明度和责任性,以有效应对复杂风险和不确定性[33]。合作是这种治理策略的重要特征。

风险社会中的合作行动根源于人的生存需要,而且是全体社会成员所意识到的生存需要。通过理性的制度安排,完善政社、政企和跨部门等不同主体参与的共同治理结构,发挥社会的自发力量、市场的资源优势和政府的统筹能力等不同部门优势,构建合作共治格局。此外,构建风险共同治理体系还需要有激励和保障机制,通过健全社会风险研判与处置的协同机制、社会风险隐患排查和举报奖励机制、社会风险治理的责任和监督机制,保障各治理主体参与风险治理的渠道畅通。同时制定更具常态化、制度化、操作化的规范规定,对社会风险治理过程和结果质量进行把控。

(三)技术赋能风险治理策略

在深化技术赋能以提升风险治理策略的过程中,需直面并破解一系列核心挑战,诸如部门职能间的无形壁垒、知识更新的滞后、传统学习模式的僵化以及技术应用层面的欠缺等问题。这需要在以下方面进行革新:

以数字化改革推动组织架构的“扁平化”改革。人工智能的运用极大提升了信息传递的时效性,为推动组织指挥架构的扁平化提供了可能。通过技术更新逐渐实现对重点风险领域的治理主体分布式赋权,提升风险治理活力。同时,加强数字治理平台建设,整合横向间部门治理职责,实现治理平台对部门资源的整合。

智慧化学习实现跨学科知识整合。开发和实施风险动态识别、监测和预警系统,及时捕捉风险隐患苗头,提高组织风险应对敏捷性。借力人工智能学习工具。基于机器深度学习的大语言模型应用能够协助组织和个人,通过对海量风险隐患的文本和数据进行机器深度学习和训练,在现实场景中生成风险治理的自然语言文本策略,提升风险治理的前瞻性和针对性。

加强数字技术在风险预测和应对方面的应用。数字技术具有海量数据汇聚、算法模型驱动、开源生态建构等关键特性,能够推动数字技术与传统机制互动调适,衍生出“清晰治理”“关口前移”“开放共享”等模式创新,实现风险治理功能的研判、应对等效能提升。

(四)动态调适的全过程管理

社会风险全周期治理不再局限于对社会风险的静态治理,而将社会风险视为一个动态开放发展的有机系统,关注系统的输入、处理、输出以及反馈的全流程,重视管理闭环的形成和迭代循环。该模式强调依据社会风险有机体在形成、成长、成熟、衰退等不同阶段表现出来的特征进行分级分类治理。

针对治理过程的“碎片化”现象,根据风险生命周期特征,构建全过程的闭环治理。在风险的潜伏阶段,强化监测、预警、识别,构筑社会风险预警体系。通过前置社会风险源摸排、建立大数据信息监测预警平台和完善重大决策社会风险评估体系等,为常态治理和非常态治理提供科学依据;在风险的显现阶段,强化研判、决策、化解、处置,构筑社会风险应对体系。通过动态的监测和跟踪机制,动态调整风险治理策略;在风险的消退阶段,强化学习、问责与激励,构筑风险善后体系,通过风险学习总结经验教训,加快补齐治理体系的短板和弱项。风险学习的核心逻辑在于通过风险治理过程中的“反思”和“修正”[34],推动治理经验形成制度化成果,同时从治理过程和治理结果两个方面建立起问责与激励机制,引导治理主体提高风险治理主动性。

结语

总之,社会风险是一个复杂的系统。不同于“头痛医头、脚痛医脚”的割裂式治理方式,社会风险全周期治理更加注重全过程、系统性的治理实践。“既治已病又防未病,既治已乱又防未乱”。社会风险全周期治理模式体现了现代风险治理的理念,它是一种系统性的风险管理方法。其主要特点是将社会风险的治理视为一个动态连续的循环过程,涵盖风险的识别、评估、预防、应对、恢复和重建等各个阶段,能够更加灵活应对不确定性和环境变化,从而实现社会安全与稳定。

参考文献:

[1]杨雪冬,等.风险社会与秩序重建[M].北京:社会科学文献出版社,2006:16.

[2]汪伟全.论构建新时代基层社会矛盾治理新格局[J].社会科学辑刊,2023(4):98-103.

[3]贝克.从工业社会到风险社会:上[J].王武龙,译.马克思主义与现实,2003(3):26,54.

[4]赵云亭.吉登斯的制度性风险研究[D].上海:华东理工大学,2015:3-8.

[5]希斯.危机管理[M].王成,译.北京:中信出版社,2001:272-282.

[6]张海波.社会风险研究的范式[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2007(2):136-144.

[7]童星.风险灾害危机连续统与全过程应对体系[J].学习论坛,2012,28(8):47-50.

[8]汪伟全.风险放大、集体行动和政策博弈——环境类群体事件暴力抗争的演化路径研究[J]公共管理学报,2015,12(1):127-136.

[9]CONNELL V M,WALLS M,KOPITS E.Zoning,TDRs and the density of development[J].Journal of urban economics,2006(59):440-457.

[10]RTUMMALA VM,MNKASU M,CHUAH K B.A frame work for project risk management[J].ME research bulletin,1994,12(2):145-171.

[11]习近平.把人民健康放在优先发展战略地位 努力全方位全周期保障人民健康[EB/OL].(2016-08-21)[2024-01-19].http://health.people.com.cn/n1/2016/0821/c398004-28652254.html.

[12]习近平.毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作 坚决打赢湖北保卫战武汉保卫战[EB/OL].(2020-03-11)[2024-01-19].http://sn.people.com.cn/n2/2020/0311/c378287-33866037-3.html.

[13]詹承豫.准确把握三个体系之间的关系[N].中国应急管理报,2022-11-19(3).

[14]薛澜,沈华.五大转变:新时期应急管理体系建设的理念更新[J].行政管理改革,2022(7):51-58.

[15]闪淳昌,薛澜.应急管理概论:理论与实践:第3版[M].北京:高等教育出版社,2020:91,92,85.

[16]郑长忠.“全周期管理”释放城市治理新信号[J].人民论坛,2020(12):73.

[17]童星,张海波.基于中国问题的灾害管理分析框架[J].中国社会科学,2010(1):132-146.

[18] WOUT B.Crisis-induced learning and issue politicization in the EU:the braer,sea empress,erika,and prestige oil spill disasters[J].Public administration,2016,94(2):381-398.

[19] 渠敬东,周飞舟,应星.从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J].中国社会科学,2009(6):104-127+207.

[20] 朱火弟,蒲勇健.政府绩效评估研究[J].改革,2003(6):18-22.

[21][31]薛喆,曹海军.基层公共安全治理的指标俘获现象透视[J].理论探索,2024(1):88-94.

[22]张康之.风险社会及其映像[M].北京:中国社会科学出版社,2023:22.

[23]KAPLAN R S,MIKES A.Managing risks:a new framework[J].Harvard business review.2012,90(6):48-60.

[24]VOLKOFF O,STRONG D M,ELMES M B.Technological embeddedness and organizational change[J].Organization science,2007,18(5):832-848.

[25]容志.结构分离与组织创新:“城市大脑”中技术赋能的微观机制分析[J].行政论坛,2020,27(4):90-98.

[26]王小芳,王磊,李玲玲.“技术的合法性空间”:城市基层应急治理中技术运转的组织学解释——以新冠疫情中W市红十字会为例[J].电子政务,2022(9):2-14.

[27]贝克.风险社会:新的现代性之路[M].张文杰,何文博,译.南京:译林出版社,2018:7.

[28]POWER M.The risk management of everything[J].The journal of risk Finance,2004,5(3):58-65.

[29]HOOD C.Control over bureaucracy:cultural theory and institutional variety[J].Journal of public policy,1995,15(3):207-230.

[30]POWER M.The audit society:rituals of verification[M].New York:Oxford University Press,1997:5,24.

[32]吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2011:28.

[33]RENN O,KLINKE A. A framework of adaptive risk governance for urbanplanning[J]Sustainability,2013,5:2036-2059.

[34]孙志建.怎样合理配置有限的政府监管资源——基于风险的监管模式的兴起及其潜在运行风险[J].上海行政学院学报,2022,23(2):32-44.

Full-cycle Governance of Social Risks:

Emergence,Basic Frameworks and Development Paths

Wang Weiquan / Chen Qi

Abstract: Full-cycle governance is not only a practical reflection on the traditional governance of social risks, but also an active exploration to deal with the complexity of social risks in the new era. As a new governance model to cope with risk “uncertainty”, the rise of full-cycle governance stems from the tension between the theoretical development of social risk governance and the practical dilemma, and has a specific conceptual connotation. The governance framework of full-cycle governance of social risk covers the governance goal oriented to sustainable security, the main structure of pluralistic participation, the governance strategy based on knowledge and learning, and the full-stage governance process. The iterative process of the old and new governance models of social risk is characterized by multiple contradictions and conflicts in governance objectives, fragmentation of governance structures, lagging governance strategies and discontinuity in the governance process. For this reason, it is necessary to optimize the path from the dimensions of the goal assessment system, the cooperative action community, the governance strategy and the whole-process management, and to construct an all-process dynamic governance model, so as to achieve the effective prevention and resolution of social risks.

Keywords: Social Risk; Full-cycle Governance;Governance Process; Life-cycle Theory

(责任编辑 矫海霞)