黑白交响 笔墨华章

2024-12-03张志忠

意境是中国绘画艺术的灵魂,写意是中国绘画的矩,笔墨是中国绘画的生命线。而笔墨的关键又在于笔法及水和墨的调和运用。画家巩德春在中国绘画的意境和写意上有自己独特的艺术风貌,在用笔用墨用水的技法上更是运用高手。他笔下的水墨作品,具有远取其势、近取其质,浩瀚宇宙、方寸之间的恢弘气势,具有天地大美心象山水的时代特征。

巩德春深知师传统、师古人的重要,深知钻研博大精深的中华优秀传统文化的重要。他以敬畏虔诚之心,全身心投入到传统这座艺术宝库中,采摘果实,撷取营养,以与古人对话、与古人交友、与古人谈心的学习方式,在广泛涉猎古典画家传世之作的同时,又选择性地对适合自己的性情兴趣并且绘画观念相近的古代画家作品,进行重点深研。他远祧北宋范宽、郭熙,近宗清代石涛、龚贤,甚至对明清两代大写意花鸟画代表人物徐渭、八大山人的绘画思想风格技巧也进行了深入探讨。他学习范宽作品的壮美之境和笔墨的雄奇强健,细研龚贤作品由“白龚”到“黑龚”转变的成因与成就,把徐渭、八大山人挥笔当歌泼墨当泣的创作状态和石涛“笔墨当随时代”“画者,从于心者也”的创新绘画理念及技法融会贯通,为己所用。

师古人之迹,这只是学习传统的初级阶段,巩德春更注重的是师古人之心,师古人之精神。他的作品有传统的深厚功力,但处处又放射着时代的、创新的艺术光芒。

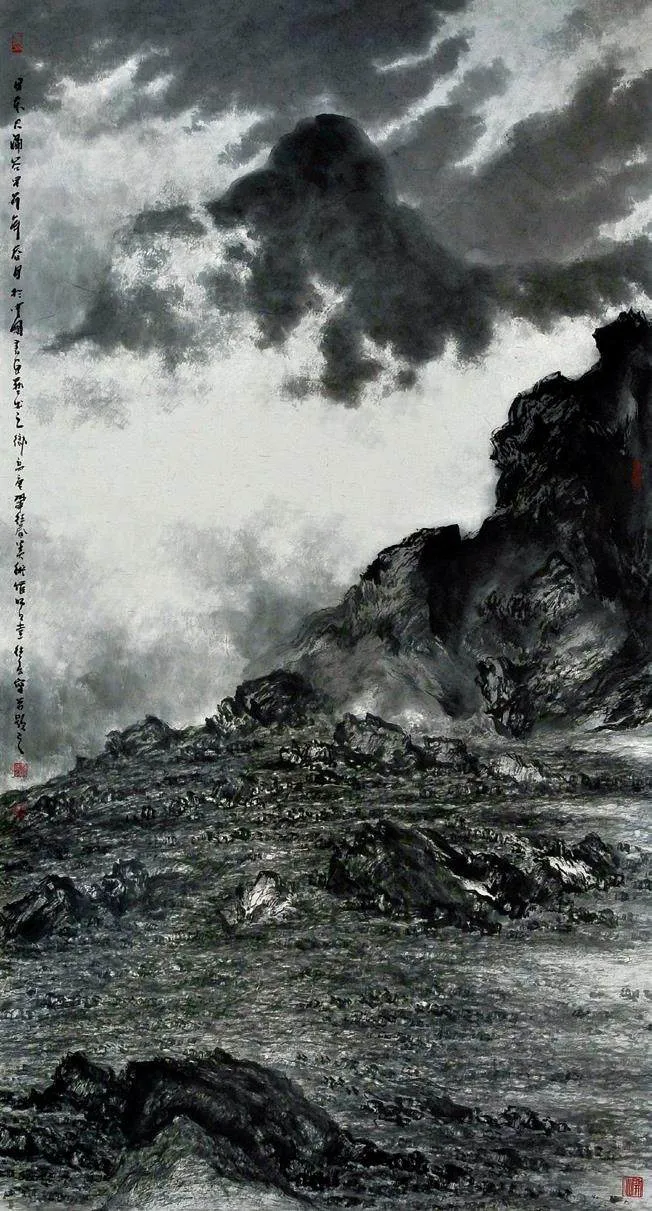

巩德春的作品有一个突出特点:他能把色彩的两极——黑白,处理得恰如其分、和谐自然,给人以强烈的视觉冲击和无限的想象空间。黑与白是最本质的两种颜色,是众色的根源,是阴阳契合与指代。中国画的黑与白二字,不单指两种颜色,更要从哲学的高度去理解它。

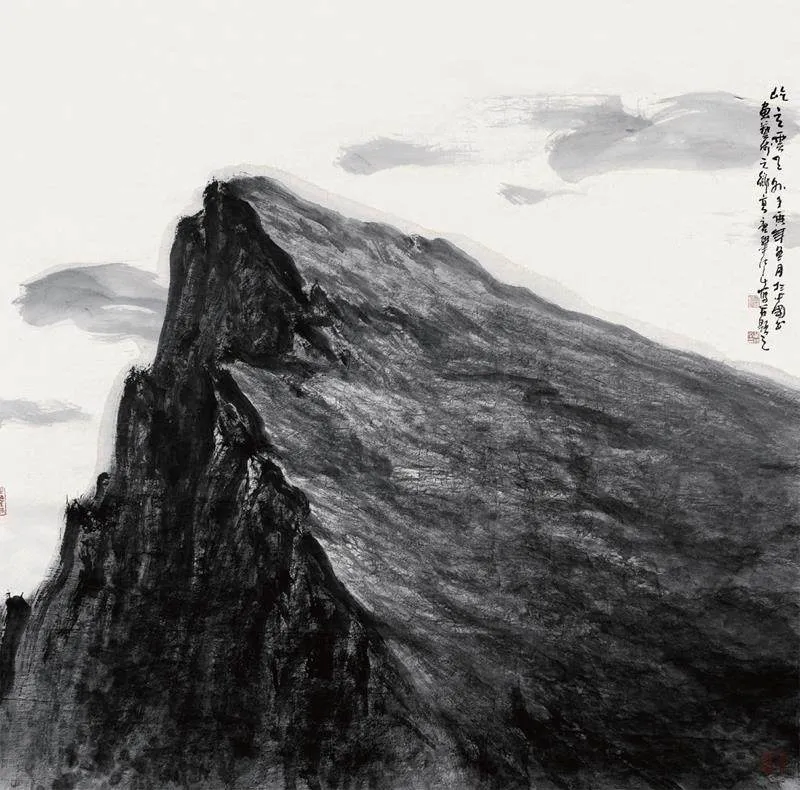

巩德春五十年的从艺道路,就是一部个人艺术奋斗史。他经历了由原来的以色墨为主,水墨黑白为辅,到以水墨黑白为主,色墨为辅(有许多作品甚至完全抛弃了色彩)的转变;经历了由实景山水、情景山水向象外山水、心象山水的转变。他的作品既能从宏观上探道,又能从微观上探真,突破了传统山水那种可居可游、一应俱全的全景物质山水观,确立了一山一石思接宇宙和千古的大山水观。

他作画善于把山当人来画,一座巨山就是一位巨人,山即人,人即山,山人合一,山是人的载体,人是山的灵魂,山承载着画家笔含哲理、墨藏天机的所思所悟和内心激情。他的一些作品,赋予大山人的性格、精神和寄托。远看其作就是一座巨山巨石,细细观察,奥妙显现,完全是一位有着人的身躯、五官和表情的一位巨人。

巩德春的作品在创作技巧上,具有鲜明的特点。他善于运用空白。画中之白,即画中之画,也是画外之画。“看画不但要看画之实处,并且要看画之空白处”(《黄宾虹画语录》)“妙在虚实相生,无画处皆成妙境”(清·笪重光《画筌》),这无画处的空白,正是老庄宇宙观中的“虚无”,它既是万象的根源,又是万动的根本。巧妙的留空白,比画实处更难,空白处虽虚而实。他的许多画作空白处,似山非山,似云非云,似海非海,似雾非雾,把答案留给观者,给人以无限想象的空间。

画作中随机分布的白,显现出了光的运用效果。中国古代画家早就认识到物象受光的影响,而产生阴阳晦明变化,并在作品中有所表现。巩德春画作中随机分布的光点,不但把整幅画面的空间感全部透视出来,而且使整幅作品充满了灵动气韵和盎然生机。

巩德春还在构图上出奇出新、匠心独运。《自然生化之十一·神圣》(550cm×215cm)是他几十年来创作的最大尺幅作品,是调动一切艺术手段的集大成之作。他说:“一幅巨制完成的过程,就是生命在燃烧的过程,每幅画都由我的心血凝成。”好的画作,与尺幅大小无关。鸿篇巨制可流传千古,咫尺小品亦可画史留名。作品《啸音》《高原情》《晨潮》《旋律》等,都是他的呕心沥血之作,他把巨幅容量压缩到咫尺之间,呈现出来的却是千里之遥和大自然的壮美辽阔。

在攀登艺术的征程上,巩德春没有停住攀登的脚步,他在不断地调整心态、抖擞精神,不断地战胜自我、完善自我,以丹青不老、犹有少年心的壮志和毅力,向着艺术的高峰迈进!

(编辑/张媛媛 设计/牟国瑜)