绿化下乡与村庄权力重构问题研究

2024-11-10谢培熙

[内容提要]农村人居绿化是人居环境政策的重要维度,依托基层政府、市场、村庄合作机制,以和美乡村建设为目标,其实践以城市绿化方式替代农村传统绿化,可称之为“绿化下乡”。绿化下乡直接改变了农村空间,促进了碎片空间的整合、公共绿化空间的形成和私人空间的庭院隔离,进而重构村庄权力,推动农民环境权力提升、乡土权力向法定权力转型、村委会权力强化以及村内绿化管护群体形成。研究中,将空间作为环境与权力的中介变量,使环境社会学权力研究理路更加清晰,推动了环境社会学研究与社会治理实践的进一步融合。

[关键词]农村人居绿化;绿化下乡;空间;村庄权力重构

[中图分类号]D422.6;F326.13

[文献标识码]A

[文章编号]1008-8091(2024)03-0100-09

【收稿日期】2024-03-28

【作者单位】山东女子学院社会与法学院,山东济南,250300

【作者简介】谢培熙(1985— ),男,山东平阴人,博士,副教授,研究方向:城乡社会学、中国社会思想史。

一、导言

农村人居绿化是乡村生态振兴的重要内容,直接关系到农民生活品质提升, 2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》,提出“推进村庄绿化……建设绿色生态村庄”;2021年12月印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》,进一步丰富了农村绿化美化内容,并列出农田(牧场)防护林建设和修复、庭院绿化、村庄绿化、公共绿地建设等具体内容,农村人居绿化已上升为国家行动,并成为全国文明村镇、国家森林乡村、美丽乡村建设、景区化村庄等一系列乡村治理政策的重要指标。

当前人居绿化政策带来了农村绿化方式的根本性改变,从朴素自然的农村传统绿化转变为理性规划的园林式绿化,是城市绿化方式在乡村的扩展。本文将农村人居绿化中,城市绿化方式大范围应用并取代农村原有绿化方式的现象称之为“绿化下乡”。

“绿化下乡”是近百年来城市文化“下乡”的延续。费孝通很早就敏锐观察到“文字下乡”现象,认为文字代表了一种不同于乡土社会的文明,提出“中国社会乡土性的基层发生了变化……文字才能下乡”[1],民间社会与“文字下乡”确实也经历了漫长的磨合过程,并重塑了乡村社会[2],之后的“政权下乡”“数字下乡”等无外乎此[3]。

调研中发现,“绿化下乡”不仅改变了绿化环境,还进一步重塑了村庄权力结构,这是一场由环境治理引发的无声变革,对农村社会已然产生深远影响,而这一过程的碎片化和日常化掩盖了它本应体现的学术价值。本文尝试从环境社会学出发,将农村人居绿化这一“熟悉之处去熟悉化”,揭示其在“没有被普遍意识到的情况下”[4],如何改变农村空间结构,并进一步形塑村庄权力结构的内在机理。

二、文献回顾及分析框架

由于技术、经济、社会发展的弊端和不协调导致了诸多环境风险,并对人类社会产生严重危害,学术界在批判和反思中建立了环境社会学研究体系[5],这一体系暗含权力脉络,在已有环境社会学研究中尚缺乏系统梳理。

(一)环境与权力的已有研究

环境社会学研究范式产生之初,并未把权力作为直接研究内容,随着研究日趋深入,环境与权力之间复杂、紧密的多元关系逐渐得以显现。首先,环境承载、体现着权力结构。环境社会学的产生得益于对人类环境权力的反思,邓拉普(Riley E. Dunlap)和卡顿(William R. Jr Catton)率先提出环境社会学研究范式[6],深入批判了社会研究中蕴含的人类对自然界拥有无限制权力的西方主流价值观,并提出意在限制人类环境权力、系统性制衡人类活动的新生态范式(New Ecological Paradigm)[7]。理论的交叉与融合,使学界更加清晰地发掘出环境中承载的权力关系。列斐伏尔(Henri Lefebvre)延续马克思主义传统,从资本主义积累的压迫本质出发,提出生态危机理论,被认为是环境社会学的基础贡献者之一[8]。生态马克思主义与世界体系理论结合,使环境社会学展现了国家之间在环境方面的不平等,主要体现为发达国家借助经济权力优势对发展中国家进行资源掠夺以及环境污染的转移[9]。即使在中微观群体层面,有研究者从风险社会理论出发,发现缺乏权力的贫困群体更容易受空气污染影响,且健康状况更差[10]。

其次,环境变迁受权力结构制约。权力结构中体现着环境资源分配规则,从宏观层面来说,社会整体发展所依托、塑造的权力结构对环境进行了重新配置,无形中推动了环境变迁。舩桥晴俊等学者通过研究日本环境史,发现明治维新至二战结束之间,日本政府为攫取战争资源,迫使居民承受高速工业化和经济增长带来的各种环境污染[11]。从具体环境事件个案来看,权力结构的失衡使不同群体掌握环境资源、应对环境问题的效果不同,从而导致环境向不利于弱势群体的方向变迁。陈阿江是国内最早通过权力结构研究环境问题的学者之一,他从工厂主、工厂管理者、村镇干部、村民、下游人群的权力利益关系和国家-社会力量失衡的角度深入研究了东村污染个案[12]。

最后,环境事件引发权力冲突和抗争。因环境事件引发的冲突和抗争,是国内环境社会科学早期研究的主要领域,研究内容涵盖结构性动因和心理、文化、性别等微观因素[13]。居民在环境抗争中,会主动重组权力结构,运用“结盟”与“树敌”、“依法”与“依势”、“示弱”与“示强”、“求内”与“借外”等多元策略,提高行动的有效性[14]。

已有研究展现了环境与权力之间在社会行动中的因果性相关关系,如果继续深入探索,则会面对一个更具理论意义的“所以然”问题:环境与权力之间何以会有此种关系?它们相互影响的中介变量是什么?结合相关研究,本文认为,空间是理想的备选答案之一。

(二)绿化-空间-权力:农村人居绿化分析框架

鸟越皓之曾提出一种极具启发性的观点,他认为环境使用中蕴含了一种权力关系——共同占有权,意指“居住在某个特定地区(一般多为自治会范围)的居民依据习惯性‘利用’的事实,共同占有该地区”,这也成为居民围绕环境进行博弈的权力基础[15]。空间不仅承载了环境,也是权力作用机制,对环境空间的“共同占有”,是一种基于实践的精妙解释,其内在理论路径可以追溯至空间社会学研究。

吉登斯强调了空间研究的重要性,指出学术研究往往把空间作为社会行动的“环境”,他尝试确立空间在社会理论中的核心地位[16],并且在学校空间与纪律研究中,展现了空间与权力的紧密关系。他认为,“学校是产生纪律权力(disciplinary power)的‘容器’”,学校的规范性迥异于其他社会生活,建筑特征或教室划分都体现了严格的纪律空间安排,从而实现了权力过程的自主性[17]。

福柯对权力的经典研究进一步揭示了权力经由空间作用至人的路径,明确了空间在权力研究中的关键中介作用。福柯认为,工厂、学校、监狱、医院等全景敞视建筑使权力成为“一种有意识的和持续的可见状态”,从而自动发挥作用,是一种“按等级体系组织人员、安排权力的中心点和渠道、确定权力干预的手段和方式的样板……除了建筑学和几何学外,它不使用任何物质手段却能直接对个人发生作用”[18]。福柯还用“监狱群岛”指称一个个全景敞视空间的组合构成一种新的社会权力体系。

由此可见,空间影响人们对权力的感知过程和认识,也是权力结构变迁的重要路径。卢春天、王辰光以空间视角研究了农村环境问题的空间特征及其产生的社会过程,为破解农村生活垃圾治理难题提供了有益借鉴[19]。结合农村人居绿化而言,绿化是对空间的直接占用,绿化下乡改变了农村人居空间使用和治理方式,从而重塑村庄权力结构,本文尝试通过“绿化—空间—权力”的分析思路探索这一理论路径,明晰其具体实践方式,并由此阐述环境社会学对于变革农村治理路径的深刻意义。

本文所用资料均源自对山东省济南市农村区域的调研,以农村治理相关政策为参考,采用判断抽样方式,选取有典型意义的省级森林乡镇、国家森林乡村、省级森林村居、全省景区化村庄、美丽休闲乡村、美丽宜居村庄、部分普通村庄等开展研究。为保证调研的系统性,从区县、镇街、村居、村民四个层面进行深入调研,对相关政府部门工作人员、村/居两委成员、绿化经济组织、村民开展无结构访谈。除集中调研外,在笔者参与的美丽宜居村镇评估、传统村落研究、乡村振兴专项调研、农村产业发展等一系列专项调研中也获得了丰富的一手资料。

三、绿化下乡实践路径

我国向来重视人居绿化,且形成了生产生活内在统一的绿化传统。先秦时期已有“凡宅不毛者有里布”之策和“十年之计,莫如树木”的理念,时至今日,农村仍普遍流传“长远富,栽树木”之类谚语。传统农村经济为小农模式,绿化作为广义农业的一部分,也以小农模式组织,以农户为主体,因地制宜,充分利用土地,自觉在房前屋后及各种不便耕作的土地上植树造林,自然而然形成了传统农村人居绿化。这种绿化融合于农业生产中,并无统一规划,此种绿化实践沿袭已久。而绿化下乡逐渐改变了农村人居绿化传统样貌,并逐渐表现出不同以往的实践特征。

(一)政策引导是绿化下乡实践的动力基础

绿化下乡是在农民美好生活追求基础上,伴随生态文明政策凝结提炼、贯彻实施过程而逐步产生发展的。生态文明建设是马克思主义的内在要求之一,中国共产党对生态政策进行了长期探索,生态思想经历了环境整治、环境保护、可持续发展、统筹发展与绿色发展等不同演进阶段[20],对于农村绿化的规定散见于各种环境政策中。

进入新时代以来,生态文明建设得到前所未有的重视,在一系列重要政策文件和重大发展战略中均有突出体现,农村绿化也随之不断深入发展。2012年,党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局之中,提出建设美丽中国,促进“生态空间山清水秀……给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园”,从此生态文明建设成为各级各类政策的指导纲领之一,其中的绿化内容也更加被社会重视,成为各项重大战略的基础性内容之一。2016年发布的《“十三五”脱贫攻坚规划》中专项列出了生态保护扶贫政策,要求增大贫困地区生态环境治理力度。2018年印发的《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中提出“以建设美丽宜居村庄为导向……开展农村人居环境整治行动”“全面推进乡村绿化,建设具有乡村特色的绿化景观”,每年绿化美化2万个乡村,基本实现包括“村屯园林化、道路林荫化、庭院花果化”在内的乡村绿化格局。2021年,《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021年—2025年)》中提出深入实施乡村绿化美化行动,通过农村“四旁”植树推进农村绿化,建设村庄小微公园和公共绿地。2022年,党的二十大报告进一步强调了“提升环境基础设施建设水平,推进城乡人居环境整治。”现在“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心,绿化成为政府、社会、个人等多元主体的自发行动。

在前述政策指导下,生态环境部、农业农村部、国家林业和草原局等部门在各自系统内开展一系列典型评选工作,并制定建设指标,如《生态县、生态市、生态省建设指标(试行)》,由此,森林城市、生态县、美丽村镇、景区化村庄、美丽休闲乡村等建设成为市县镇村日常工作之一。各级政府相继出台了地区性规划和实施方案,内容逐级细化,到区县、乡镇层面形成覆盖各村庄的具体绿化方案,如县镇两级《绿化造林工作的实施意见》《创建国家/省级森林城市工作实施方案》等,直接推进了绿化下乡的进程。

(二)基层政府、市场、村庄合作绿化实践

绿化实践在政策指引下,由基层政府、市场、村庄等多元主体合作实施。2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》要求“调动社会力量积极参与。鼓励各类企业积极参与农村人居环境整治项目……引导相关部门、社会组织、个人……支持农村人居环境设施建设和运行管护”,这一思路在后续政策中得以延续,各级政府结合实际制定了融合多元主体的绿化治理实践路径。

绿化下乡通常采用项目制形式,项目制将县域内融资平台、企业、民众等治理主体整合进项目“治理共同体”,撬动和统合土地、财政、公共服务等资源要素,激发出巨大的发展动力[21]。最常见的形式是,以区县为单位进行整体规划,确定建设和补贴标准,明确牵头职能部门和组织实施部门,逐级分解任务,明确绿化种类和数量。再依据职能部门分工和属地街道/乡镇相结合的原则,将整体任务分解至各职能部门和街道/乡镇;县直职能部门、街道/乡镇再依照该思路分解至下属或辖区内站/所/中心、办事处和村居,该过程中会建立明确的管理和考核组织制度,以确保绿化执行到位。

以济南市Y县2019年度创建省级森林城市的绿化工作为例,县政府制定了统一实施方案,并印发至各街镇、职能部门、企事业单位。该方案制定了明确的绿化面积和成活率任务目标,并将任务细分为城镇化提升工程、森林生态修复和保护工程、经济林建设工程、水系生态绿化工程、平原农田林网和用材林建设工程、湿地与自然保护区建设工程、绿色通道工程等多项具体工程。Y县Z镇结合工作实际制定了本镇创建省级森林城市的绿化实施方案,并将本镇任务细分为城镇绿化提升工程、绿色通道工程、现代农业美丽田园工程、退耕还林还果还花工程、水系绿化工程、裸露土地及四旁绿化工程等,其中裸露土地及四旁绿化工程要求各单位、村居对裸露土地和路旁、沟旁、渠旁、宅旁土地进行绿化。为保障实施,Z镇成立了创建省级森林城市领导小组,并制定了任务到村居、分类定指标的任务分解表。

绿化经济组织是绿化任务各具体工程的实施主体,通过招投标形式进入绿化工程,负责局部绿化方案制定、绿化苗木种植养护环节。绿化经济组织具有专业技术和管理,定期开展日常养护,补植树株、浇水、修剪,保障成活率和绿化效果,且在绿化中大量招募当地工人,社会效益突出。此外,绿化后续管护项目一般也以镇为单位,通过招投标形式发包给绿化经济组织,为市场主体长期参与农村绿化治理提供了保障。

村居是绿化下乡中的重要行动主体,其作用主要体现在以下方面:第一,协调冲突,化解绿化中与农户产生的矛盾,保障绿化顺利进行。绿化规划中四旁地、裸露土地、村中隙地等大多被村民在生产生活中开发使用,例如植树、种菜、堆放物品、停放农机、搭设棚户等,绿化实施过程需要劝解农户排除障碍,此事极易激发矛盾,该问题主要由村居解决。第二,村居会根据自身情况提出绿化方案修改建议,并与政府部门、经济组织进行协商,消除潜在冲突。第三,村居是绿化主体之一,自身承担绿化任务。第四,村居是主动绿化者,在条件允许范围内,主动村庄绿化,改变人居环境。

(三)和美目标是绿化下乡实践的价值引领

党的二十大报告提出,“统筹乡村基础设施和公共服务布局,建设宜居宜业和美乡村。”绿化下乡以修复提高农村生态环境、提高环境质量和宜居水平为直接指向,以和美乡村为建设目标,是新时代农村治理的重要措施。

绿化下乡以农村自然风光为基础,通过绿化方式,达到农村美化效果,结合乡村传统文化和基础设施改造,改善农村整体风貌。绿化设计注重居民的休闲享受和美感,重视提高绿化标准,往往参照各地绿化条例实施细则,采用乔、灌、藤、花等不同植物综合绿化方式,实现“三季有花、四季常绿”“一季一景”“穿墙透绿”等景观效果,使居民在村庄内体验到园林风光。

绿化是宜居宜业和美乡村建设的重要实践内容,例如在2017年度美丽宜居村庄建设中,济南市Z区SJY村对村西停车场和村西北角垃圾沟进行了绿化;C区QL村在村主干道东头南侧修建广场,并进行美化绿化。在村庄自发绿化中,村庄会按照自己标准主动提高村庄和美效果,济南市Z区XS村党支部书记在介绍本村绿化过程时说:“当时为了绿化效果,也为了省钱,旁边MA村刚拆迁,他们绿化时有些不大好、不用的苗子,我们都弄来了,法桐、樱花……这个好看,老百姓都说环境上了个档次。”

四、绿化下乡引发的空间之变

在社会学发展初期,齐美尔(Georg Simmel)已然关注空间对于理论的重要意义,他认为“社会学上的兴趣只有在一种特殊的空间位形开始发挥作用的点上才与迄今为止所观察的种种现象相联系”[22]。列斐伏尔(Henri Lefebvre)提出应该将研究关注点转向空间本身的生产,进而关注空间对社会关系的生产[23]。绿化下乡通过对绿化空间的占用,重新整合农村空间,为村庄权力关系重构埋下伏笔。

(一)碎片空间的整合

绿化下乡充分开发了农村碎片空间,将之规划整理,集腋成裘,建设为绿化空间,以美化乡村环境,提高绿化率。传统农村建设与城市的统一规划不同,多是依山就势、因地制宜,存在大量碎片空间,主要是房屋之间、村落周边的不规则隙地和废弃院落,多被村民用于堆放杂物、搭建畜舍、倾倒垃圾污水、植树等,使用方式杂乱无序,容易成为村民冲突源。碎片空间是村民眼中的“无主之地”,村集体可较顺利开发利用,是绿化下乡的突破口之一。同时,“村庄范围内废弃矿山、施工创面、拆违地等全部绿化,无裸露地”也是国家森林乡村评价指标体系中二级指标“生态修复治理”的内容,这内在要求了碎片空间的绿化。济南市S县SH镇共清理700多处断壁残垣和废弃院落,将土地整平,整理出碎片空间约7万平方米,主要用于村庄绿化和产业发展。J区HH街道推行“四小园”建设模式,将村庄碎片空间建设为小菜园、小果园、小花园、小公园,提升美化绿化效果。

对碎片空间的绿化,不仅是植被变化,同时促进了碎片空间的内部整合及其与村庄的整合。碎片空间原本是单独存在的一个个被乡土社会忽视的“无用之地”,经过统一绿化,其内部被设计成不同的景观和功能分区,衍变为绿化带、小微公园等,成为一个完整的子系统,并进一步整合进村庄系统中。

“以前房子前前后后的都是荒片,别人扔的垃圾什么的,一下雨,脏水到处都是,看着就不顺心……现在都绿化了,看着好看,平常没事跟大家一起去走走,锻炼锻炼。”(P县SK村村民XYL)

(二)公共绿化空间的形成

绿化下乡在村庄内形成了以道路水系为纽带、以小微公园和连片绿化区为节点、环绕庭院和村庄的公共绿化空间,明显改变了传统农村空间格局。作为道路工程内容之一的道路绿化和小流域综合治理中对水系的绿化,是农村绿化的重点内容,也是各项美丽乡村建设政策中重点关注的内容。例如,2016年,山东省标准化研究院发布的《〈生态文明乡村(美丽乡村)建设规范〉山东省地方标准合订本》中提出,“村庄绿地应结合住宅和公共设施的配置……主要道路、河渠、边沟应布置绿化带或行道树”;2023年水利部等4部门联合印发的《关于加快推进生态清洁小流域建设的指导意见》中,要求推进河岸绿化,提升河湖及其周边生物多样性,打造水美景观;国家森林乡村评价加分内容中包括“有1条以上村庄景观绿化带或1块以上村庄标志性绿地”;最常见的“四旁”绿化,直接包括道路、水系和住宅绿化。在贯彻各级政府及其职能部门颁布的绿化规定过程中,村庄内出现了统一协调、层次分明的公共绿化空间。

新的公共绿化空间与传统村庄绿化空间不同,其主要区别在于公共绿化空间具有明显的公共属性,是村集体组织成员共同参与建设的公共休闲空间,具有明显的园林风格;而传统村庄绿化空间是村民为营利和满足生产生活需要,在闲置公共区域内自行植树产生的,其建设、使用、经营等均体现出典型的小农经济特征。村庄公共绿化空间为村民提供了新式休闲享受,也有利于为乡村振兴提供基础支持。济南市P县BS村统一规划村内绿化,在主干道两侧栽植4000余株樱花,从2021年开始,每年春季举办樱花节,以此发展乡村旅游。

(三)私人空间的庭院隔离

绿化下乡为村民提供了更加优质的公共空间,同时也将村民私人空间限于自家庭院之内,这是村民生活空间的明显变革。传统中,农民私人空间具有一定的开放性,以绿化为中介,由庭院向外扩展,范围具有极大弹性,这是在乡土社会土地产权不清晰前提下,农民充分开发利用村内闲置土地引致的后果。最常见的现象是,村民在庭院周围种植树木,一则为出售木材,二则为房屋遮阴,三则具有一定的文化象征意义。比如种植“岁寒三友”松竹梅,象征着农民对君子品格的追求;梧桐代表对姻缘的期待,“栽上梧桐树,引来金凤凰”等。传统绿化空间是农民私人空间的延伸,可以堆放柴草、饲养牲畜等,为生产生活提供各种便利。

绿化下乡取代了传统绿化模式,农民借助绿化扩展的私人空间转换为公共绿化空间。为进一步保障绿化效果,村庄普遍动员农民参与环境治理,以庭院为单位,开展“清三堆”(粪堆、柴堆、草堆)、治两污(污水、污物),实行包含“包绿化”在内的“门前三包”责任制。这些全员参与的治理之策使农民主动改变以往生活模式,自觉将私人空间限定在庭院范围内。

五、村庄权力重构

哈维认为,空间实践在社会事务中从来不是中立的,它始终表现出其他社会内容,而且常常成为激烈社会斗争的焦点[24]。公共设施建设的空间选择及其社会功用,会影响公共利益与私有利益之间的平衡,一个形象的比喻是,“下水道的路线是权力的轨迹”[25]。绿化空间实践同样体现出明显的权力属性,重构了村庄权力。

(一)农民环境权力提升

绿化下乡促进了农民尤其是农村留守群体环境权力提升,并从整体上促进了社会环境权力优化。环境权力包括政府环境公权力、社会企业的公共权力与公民个体的环境权利,环境权力关系的调整和演绎对环境治理效果具有根本性意义[26]。绿化下乡为农民,尤其是留守群体,提供了城市化人居环境,优化了市民和农民之间的环境权力分配,提升了村民的获得感和幸福感。在以往研究中,农民被视为环境反对者,这与农民生活方式密切相关[27],农村人居环境治理直接改变了农民生活方式,通过利益引导、道德规范、社会关系等使健康文明生活方式获益化、道德化、公共化,形塑农民对健康文明生活方式的文化认同,有助于以文化为主体的非正式权力正式化,实现村民“治理认同”[28]。同时,绿化下乡对农民生态意识和绿色理念的强化,体现了对农民主体地位的认可,也为农民深度参与农村生态环境治理提供了前提。

“村里有年纪的,白天坐公园里拉呱,吃了饭围着村里走两圈,路边花啊树啊都好看……天天这样,干不动活了……咱这和城里没什么两样。坐车也方便,过年的时候,孩子也愿带着对象回来多住几天。”(P县KC村WDN)

(二)乡土权力向法定权力转型

绿化下乡使村庄寄托于传统绿化方式的乡土权力消退。杜赞奇发现,农村乡土权力结构依靠文化网络支撑,并名之为“权力的文化网络”(culture nexus of power)。杜赞奇解释道,此处的文化包括组织成员认同的象征和规范,细化到信仰、内心爱憎和亲亲仇仇,由制度和网络交织维系[29]。在农民日常生活世界的权力网络中,绿化体现着农民的权力范围、团结冲突、爱恨情仇等,是权力网络的直接体现。传统绿化由村民自主进行,对绿化空间的争夺承载着复杂的权力关系,是村民权力系统结构化的载体之一,体现为历史与现实的杂糅状态。村民争夺绿化空间的依据,是自己因家族、历史、劳动付出等各种原因而拥有某空间的优先使用权,例如宗族老宅废墟中的绿化,对外是宗族共有资产和团结共存的象征,对内也是各支房后代争夺的对象;本着“先到先得”原则,最先占用某片土地即获得持续使用的权力;对超出承包期且无人再承包的土地继续进行绿化等。而何以获得优先权、不同优先权之间如何确定先后、树木与土地的不同权属、树木如何分配,却是乡村内部权力斗争的结果和体现,掺杂着族权、横暴权力、原始契约等。绿化下乡将传统绿化空间尽数转化为公共绿化空间,寄托于绿化中的乡土权力因此消退。

在此基础上,绿化下乡促进了部分法定权力的有效运行。诸多农村有关的法定权力因村民对空间的实际占有而处于悬浮状态。例如我国早在1986年即立法确立了农村“一户一宅”原则,然而现实中,大量农户借助植树绿化方式实际占有废弃的老宅基地,绿化下乡过程中将废弃老宅等悉数整平,从而实际确立“一户一宅”的有效实施。此外,诸多乡村振兴政策因缺乏地理空间支撑而难以实施,绿化下乡后,大量绿化空间可以再次转化为其他公共设施建设空间,为政策实施提供了便利,促进了政策的时空适配。

济南市P县DS村建设农村生活污水无害化处理工程时,选址在村内居民较集中且地势较低的一处荒地,而此处荒地多年前由村委会口头许诺某户村民使用,以补偿此户村民之前支持村庄发展的付出。该村村干部首先以绿化名义与村民协商收回了该地块使用权,简单绿化后在此建设了农村生活污水无害化处理设施。

(三)村委会权力强化

首先,绿化下乡实践不断再生产基层政府、市场主体、村民和村委会之间的权力互动,强化了村委会权力。绿化下乡自上而下的实践路径,内在要求基层政府与村委会在人居环境治理中分权、合作,强化了二者之间的权力依附,使村委会拓展了权力事项和权力空间。同时为达成治理目标、避免和妥善处理绿化过程中的冲突,基层政府会强化对村委会的权力支持;绿化经济组织多在本地注册成立,为保障绿化时水电等基础设施使用并避免与村民的矛盾,往往会主动参与工程之外的村庄绿化项目,提供技术指导、苗木支持,重视村委会在施工时的“在场”。村委会成为基层政府、绿化经济组织、村民的信息枢纽,在政策、民情等信息的传递和往返搬运中不断强化自己的权力。绿化取得突出效果后,典型村落案例的呈现、申报和巩固会进一步强化绿化治理体系中对村委会的重视程度。

其次,绿化空间重新确立了公私权力边界,公共空间扩展,私人空间消退,村委会凭借对公共空间的管辖而强化了权力。以绿化空间为基础的村庄整体景观设计,将农户庭院外空间转变为由村委会直接管理的公共空间,传统中镶嵌于乡土权力文化网络中的村民休闲、联欢、开会等活动重新定位于公共空间进行,强化了村委会对村民生活的嵌入深度。公共空间的统一绿化,极大减少了村民因争夺空间使用权产生的冲突,同时基本消除了村民借绿化事实干预村委会公共服务决策的可能,村委会行使权力更加顺畅。

“不管干点什么事,总要有点地方吧,不是这里有棵这家的树,就是那里有堆那家的柴禾,使哪一块都难……你看现在,村里又干净又利索,村里干什么事,定好就干,不用求这个求那个了。”(P县DK村前村支书CSY)

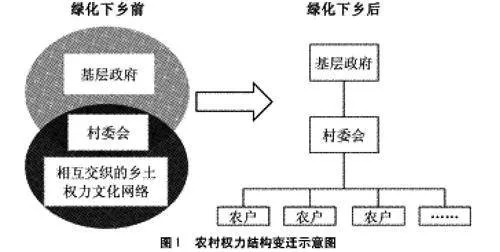

再次,村委会权力强化也反映在地理空间中。绿化下乡使农民失去了庭院之外空间的绿化权,农户权力空间由紧密交织变为由公共绿化空间相连接的疏离状态,趋于个体化存在,由此在空间上形成农户-村委会-基层政府的权力结构。这更加接近科层制理念,有助于制度理性成为村民自治权力的行使原则。

(四)村内绿化管护群体形成

公共绿化空间因管护需求成为农村新劳动场域,由此形成村内绿化管护群体。绿化管护一般采用专业管护与村民参与相结合原则,管护群体由此分为环卫绿化管护机构职工和参与绿化管护的村民,此处探讨的是后者。绿化下乡政策设计之初即鼓励村民参与,《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》中规定,“引导集体经济组织、农民合作社、村民等全程参与农村人居环境相关规划、建设、运营和管理”,这在各级绿化政策中得以沿袭。然而政策实施初期,村内相关自治制度不完善,大量空心村缺乏劳动力,为解决绿化管护问题,村委会主要动员老党员、退伍军人等群体,义务进行除草、浇水、修剪等简单管护。建立长效管护机制之后,原有参与人群成为相对固定的绿化管护群体,可从村委会获得部分经济报酬,成为村内“领工资的人”。

村内绿化管护并不是正式就业,不用天天进行,劳动强度低,报酬也低,但是不耽误生产生活,是村民眼中的“好活”。绿化下乡是一场村民全体参与的治理工程,村民参与、政策变迁等重构了村庄内部群体结构,管护群体无形中向村委会靠拢,成为绿化政策的支持者,也引导着其他村民对绿化工作的积极参与,从而围绕绿化形成“村委会-绿化管护群体-其他村民”的村内群体结构。

六、小结与讨论

列斐伏尔指出,空间不同的生产层面“从实际的物理空间、场所到话语空间,无一不贯穿着权力的争夺”[30],农村人居绿化对空间的改造同样如此。农村人居绿化是人居环境政策的重要维度,依托基层政府、市场、村庄合作机制,以和美乡村建设为目标,用城市绿化方式替代农村传统绿化,可称之为“绿化下乡”。本文深入调研了济南市部分村庄的绿化实践,总结出以“政策引导-多元合作-和美目标”为主线的绿化下乡实践路径。绿化下乡重塑了农村空间,促进了农村碎片空间的整合、公共绿化空间的形成和私人空间的庭院隔离,并进而重构了村庄权力,推动农民环境权力提升、乡土权力向法定权力转型、村委会权力强化以及村内绿化管护群体的形成。

当前农村人居环境研究多从整体环境变迁的角度展开,把绿化作为环境的一个参数,加深了人们对农村人居环境的整体认知,也启发我们去深入探索人居环境各组成部分的独特社会属性和价值。本文选取了农村人居绿化这一相对微观的主题,是对已有研究的深化和补充,也希望对促进人居环境子系统研究略尽绵薄之力。

维护环境正义,促进环境权力平等,是环境社会学的现实追求之一,环境和权力如何相互影响应该成为其基础研究主题之一。本文梳理了环境社会学研究中的权力要素线索,引入空间概念,提出环境通过空间作用于权力,使环境社会学权力研究理路更加清晰。环境社会学研究大多从作为社会问题的环境问题切入[5],本研究则通过“环境-空间-权力”分析框架探索了环境社会学研究与社会治理实践的进一步融合,不仅为新时代社会治理提供了新路径,也拓展了环境社会学研究领域。

绿化下乡谱写了农村人居绿化的现代转型,有效提升了农村人居环境质量,是城市绿化方式对农村传统绿化方式的迭代。在中国社会绿色转型实践中,制度-政策势能扮演着关键性角色,社会-文化浪潮也起到重要推动作用[31]。然而不可否认的是,相比于传统绿化方式,绿化下乡也伴生了一些问题,例如农村人居绿化政策的碎片化、传统绿化与绿化下乡的有机融合、农民参与机制创新、农民环境责任提升、本土树种保护机制细化等,值得学界继续深入研究。为更好解决这些问题,可以从村民的日常生活中寻求部分答案,尊重村民生活习惯和基本诉求,打通环境治理的基本逻辑[32],促进村民生活与环境政策的有效融合,可以从以下几方面入手,创新农村人居绿化模式。

第一,适当恢复农村人居绿化的生产性,这有助于降低绿化成本,提高农村人居绿化的自持性和内生发展能力。第二,重视农民的乡土文化表达,提高县域本土植物品种在农村人居绿化中的使用比例。现有政策也鼓励使用乡土树种开展乡村绿化美化,但是中国本土树种极为多样,地方实践中明显偏重采用少数观赏性好的绿化植物。应从农民审美观出发,以县域范围确定本土绿化植物名录,提高农村人居绿化中县域本土植物所占比例,保护当地特色植物,维护生物多样性,维持乡土特色风貌,通过具体文化载体留住乡愁。第三,重视农民绿化参与,进一步形塑农村权力文化网络。在基层政府领导下,以农村集体经济组织为载体,创新形式,鼓励农民参与人居绿化种植、养护、经营过程。这些措施有助于促进农民社会空间与绿化空间的深度融合,提升居民环境权利,推动新时代中国特色农村环境治理现代化。

参考文献:

[1]费孝通.乡土中国[M].青岛:青岛出版社,2019:36.

[2]熊春文.“文字上移”:20世纪90年代末以来中国乡村教育的新趋向[J].社会学研究,2009,24(5):110-140.

[3]尹广文,姚正.从“文字下乡”实验到“数字乡村”建设:中国百年乡村建设行动研究[J].青海社会科学,2022(2):112-121.

[4][英]戴维·英格利斯.文化与日常生活[M].张秋月,周雷亚译.北京:中央编译出版社,2010:16.

[5]陈阿江.环境社会学的由来与发展[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2015,17(5):32-40.

[6] William R. Jr Catton, Riley E. Dunlap. Environmental sociology: a new paradigm[J]. The American Sociologist, 1978,13(1): 41-49.

[7]William R.Jr Catton, Riley E.Dunlap. A new ecological paradigm for post-exuberant sociology[J]. American Behavioral Scientist, 1980,24(1): 15 47.

[8]John Bellamy Foster, Brian M. Napoletano, Brett Clark amp; Pedro S. Urquijo. Henri Lefebvre's Marxian ecological critique: recovering a foundational contribution to environmental sociology[J]. Environmental Sociology, 2020,6(1):31-41.

[9]肖晨阳,陈涛.西方环境社会学的主要理论——以环境问题社会成因的解释为中心[J].社会学评论,2020,8(1):72-83.

[10]Antonio Maturo, Veronica Moretti.Sociological Theories on Air Pollution: Between Environmental Justice and the Risk Society Approach[M]// Capello, F., Gaddi, A. (eds) Clinical Handbook of Air Pollution-Related Diseases. Springer, Cham, 2018: 603–620.

[11]船桥晴俊,寺田良一,罗亚娟.日本环境政策、环境运动及环境问题史[J].学海,2015(4):62-75.

[12]陈阿江.水域污染的社会学解释——东村个案研究[J].南京师大学报(社会科学版),2000(1):62-69.

[13]王妍,唐滢.从环境冲突迈向环境治理——近10年来中国环境社会科学的研究转向分析[J].南京工业大学学报(社会科学版),2020,19(6):50-61.

[14]陈占江.制度紧张、乡村分化与农民环境抗争——基于湘中农民“大行动”的个案分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,15(3):1-9.

[15][日]鸟越皓之.环境社会学——站在生活者的角度思考[M].中国环境科学出版社,2009:63-67.

[16][英]安东尼·吉登斯.社会理论的核心问题:社会分析中的行动、结构与矛盾[M].郭忠华、徐法寅译.上海:上海人民出版社,2015:215.

[17][英]安东尼·吉登斯.社会的构成:结构化理论大纲[M].李康,李猛译.中国人民大学出版社,2016:127-131.

[18][法]福柯.规训与惩罚:监狱的诞生(第2版)[M].刘北成,杨远婴译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003:226-231.

[19]卢春天,王辰光.空间视角下农村生活垃圾堆的形成——对西北G村案例的分析[J].青海社会科学,2023(4):123-134.

[20]左雪松.新中国七十年来中国共产党生态思想历史演进的回顾和启示[J].中南大学学报(社会科学版),2019,25(6):1-8.

[21]田先红.项目化治理:城市化进程中的县域政府行为研究[J].政治学研究,2022,(3):136-147+164.

[22][德]盖奥尔格·西美尔.社会学:关于社会化形式的研究[M].林荣远译.北京:华夏出版社,2002:516.

[23][法]亨利·列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[M]//包亚明.现代性与空间的生产.上海:上海教育出版社,2003:47-48.

[24] David Harvey. The conditions of postmodernity: an inquiry into the origins of cultural change[M]. Oxford: Blackwell. 1989: 239.

[25] [美]约翰·R.洛根,哈维·L.莫洛奇.都市财富:空间的政治经济学[M].陈那波等译.上海:格致出版社,2015:147-148.

[26]肖磊.多元治理语境下的环境权力优化及其制度因应[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2019(3):59-69.

[27] Hays Samuel. Beauty,health and permanence: environmental politics in the United States1955-1985[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1987:296-297.

[28]韩玉祥,王春凯.治理认同与健康文明生活方式建构——以农村人居环境整治为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2022,39(5):132-139.

[29][美]杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].王福明译.南京:江苏人民出版社,2010:5.

[30]黄晓星.“上下分合轨迹”:社区空间的生产——关于南苑肿瘤医院的抗争故事[J].社会学研究,2012,27(1)199-220.

[31]陈涛,李慧.绿色转型:关系调适、基本样态及其发轫机制[J].江苏社会科学,2024(1):136-145.

[32]张斐男.日常生活视角下的农村环境治理——以农村人居环境改造为例[J].江海学刊,2021(4):125-131.