信息传播动因视域下突发事件公众认知偏差的影响因素研究

2024-11-09阳长征范君劼

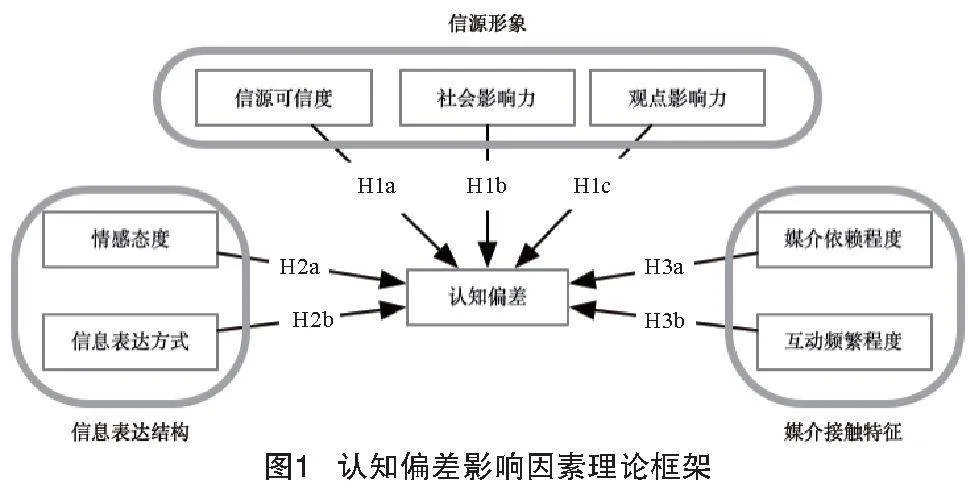

[摘 要]预防负面舆情发生的关键是减少公众的认知偏差。针对网络突发事件,从信源形象、信息表达结构、媒介接触特征三个维度探索并比较信息传播过程中不同因素对公众认知偏差的影响。对456份问卷调查数据进行多元线性回归分析后发现,信息表达方式、情感态度、观点影响力和信源可信度显著影响公众对突发事件的认知偏差,其中信息表达方式和情感态度的影响排前2位。因此,采用多样化的信息表达方式、优化信息表达的情感态度、利用或提升信息发布者的观点影响力、提高信息来源的可信度等措施可以有效减少公众对突发事件的认知偏差。

[关键词]网络突发事件;认知偏差;信源可信度;信息表达方式

[中图分类号]G20 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2024)03-0107-08

Research on the influencing factors of public cognitive bias in emergencies from the perspective of information communication motivation

Abstract:The key to preventing negative public opinion lies in minimizing public cognitive bias. Focusing on Internet emergencies,this study examines and compares the effects of various factors on audience cognitive bias during the process of information dissemination from three dimensions:source image,information structure,and media contact characteristics. By analyzing data from 456 surveys through multiple linear regression analysis,the study reveals that factors such as information presentation,emotional tone,opinion influence,and source credibility significantly impact public cognitive bias toward emergencies. Among these,information presentation and emotional tone ranked as the top two influencers,while social influence,dependency,and interaction frequency had no significant effect on cognitive bias. Therefore,adopting diverse methods of presenting information,refining the emotional tone of expression,leveraging the influence of information publishers,and enhancing the credibility of information sources can effectively reduce public cognitive bias in emergency situations.

Key words:Internet emergencies;cognitive bias;source credibility;information expressions

一、引言

在当前的自媒体时代,突发事件借助互联网迅速、广泛传播,受到社会各界的高度关注。然而部分自媒体和公众缺乏足够的媒介素养,在信息验证和事件全貌理解方面存在不足,导致网络平台上出现大量不实信息。在大量不实信息扩散的网络互动中,受众因选择性暴露和认知失调,容易形成对事实认知的偏差。这种认知偏差会削弱议程设置和新闻框架的有效性,对社会稳定和公众生活造成严重的负面影响。因此,新媒体时代,如何减少公众对突发事件的认知偏差并预防负面舆情愈发重要。

目前学界对突发事件中公众的认知偏差及其影响因素从不同视角进行了研究和探讨:

首先是认知偏差的成因、后果以及应对措施研究。大数据背景下认知主体的认知偏差主要表现为政府的舆情态势误判、媒体的片面化新闻呈现、公众的偏激情绪表达和群体极化,技术环境的缺陷和主体认知结构的局限性是偏差生成的主要原因[1]。而主观原因则主要包括网络推手的蓄意干扰、网民媒介素养不足、网络媒体责任意识缺失[2]。此外,在互联网环境下,“身体缺席”和交流的“符号化”特质促成了对事件真相的误导和虚假信息的扩散,这引发了集体理性的缺乏和情感色彩的极端化[3]。公众对突发事件的认知偏差会导致一系列后果,主要包括误导公共决策、冲击伦理纲常、影响政府形象、引发社会动荡、阻碍民主进程、削减文化认同等[4]。针对不同类型的网络舆情,政府应采取相应的“萌芽式”“强力式”“溯源式”等舆情应对策略,以提升政府公信力[5]。国外学者讨论了个人因素、组织因素、教育和训练等八种认知偏差来源,提出了包括使用关键词屏蔽、增强信息监管力度、使用双盲测试程序等[6]对策。

其次是认知偏差影响因素研究。在突发事件或危机事件中,意见领袖的情绪框架对公众认知偏差具有显著正向作用,意见领袖所发布信息中的情绪通过大众风险感知对公众的认知偏差产生影响[7]。近年来最为典型的突发事件当属新冠肺炎疫情,在疫情期间,有学者基于面向全国网民的问卷调查发现,公众的知识水平是影响认知偏差的重要原因,从科学传播视角确认了个体知识水平对不实信息鉴别的正向作用[8]。网络突发事件中,知觉流畅性、概念流畅性及提取流畅性分别通过内隐归因及启发式加工的中介作用,对认知偏差产生显著正向影响[9]。网络社会资本对认知偏差也具有显著的影响,其中桥接型社会资本及黏合型社会资本通过关系性级联和结构性级联的中介作用对公众认知偏差产生显著正向影响[10]。突发事件发生后,政府的不同回应方式对公众认知偏差具有不同的影响,行动性回应可以显著减少公众的认知偏差,而话语性回应则起到相反的作用[11]。公众个体的信息搜索行为会对认知偏差产生影响,有研究认为信息的搜索频繁程度显著负向影响健康风险认知偏差[12]。也有研究通过对照实验,验证了发布者的IP地址会影响公众对信息真实性的判断,并且在一定程度上加深认知偏见[13]。总的来说,政府的回应、媒体的报道框架以及公众的参与和互动是影响认知偏差的主要因素[14]。

综上所述,已有的相关研究使用文本分析、复杂网络模型、对照实验等方法,对突发事件公众认知偏差的成因、后果和引发舆情的治理措施,以及认知偏差的不同影响因素在突发事件传播过程中的影响机制进行了探讨。然而已有文献关于突发事件的信源形象、信息表达结构和公众媒介接触特征对公众认知偏差影响的研究不足,并且缺少以上三个维度中不同因素对认知偏差影响程度的比较。因此,本研究使用问卷调查法,并对搜集到的数据进行多元线性回归分析,聚焦于网络突发事件的传播过程,探索突发事件中信源形象、信息表达结构和公众媒介接触特征对公众认知偏差的影响,及上述影响因素对公众认知偏差的影响程度。

二、理论基础与研究假设

网络突发事件指网民围绕某社会事件,通过大规模群体的参与和持续的网络互动,迅速传播发酵而对社会产生广泛负面影响,危害或可能危害社会秩序与公共安全,因而具有负面社会属性的网络事件[15]。认知偏差的概念起源于心理学。Albert Bandura的社会认知理论(social learning theory,STC)认为,人的行为是个人、社会和行为相互作用的结果[16]。新闻与传播学领域普遍认为,认知偏差是公众受到内部自身因素和外部环境因素的影响,产生对事实真相的错误判断和非理性行为,从而导致的对事实真相认识的偏颇[17]。

信源形象在认知偏差的形成中起着重要作用。不同的信息源(如主流媒体、社交媒体、政府机构等)对公众的信任度和信息处理方式有显著影响,越权威的媒体往往越受公众信任,这类媒体发布的信息也更容易影响公众对事件的认知[18]。信息的表达结构(如情感态度、标题的使用、视觉元素的呈现等)则直接影响公众对信息的接收和解读,从而影响公众对事实的认知[19]。公众的媒介接触特征(如使用频率、参与互动等)属于个体自身因素,也对认知偏差的形成有重要影响。不同的媒介接触特征决定了个体不同的信息处理方式和认知路径[20],从而影响认知偏差的形成。

因此,本文选择信源形象与信息表达结构2个维度代表影响公众认知偏差形成的外部环境因素,选择媒介接触特征代表内部自身因素。

(一)信源形象与公众认知偏差

信源形象通常指信息来源在公众心目中的可信度和可靠性,是影响传播效果和公众信任度的重要因素[21]。心理学中的首因效应认为,在人的行为过程中,最先接触的事物会给人留下深刻的感知或认知,影响人对事物的理解和判断,公众对于突发事件的第一印象往往在一定程度上影响着他们对事件以及后续的判断[22]。因此,突发事件传播过程中信源形象对于公众的影响不容忽视。

刘子溪认为,微博内容的可信度以及微博作者的可信度都对微博信息话题可信度存在正向显著影响[23]。叶凤云等认为,媒体形象是影响公众评价移动社交媒体的重要因素,并提出媒介形象可以从知名度、可信度和美誉度3个方面进行评价[24]。莫祖英等以微博为例,建立了信息质量评价指标体系,包括信息量、信息内容质量、信息来源质量和信息利用情况四个方面,并提出信息发布者的影响力、信息的受关注度等多个因素影响微博信息的质量[25]。

综上,本文引入发布者的社会影响力和观点影响力考察信源形象。另外,公众对于突发事件信源形象的评估及其信源的偏好选择,影响了他们接触到的信息质量和类型,形成对突发事件的初步印象,进而影响他们对于突发事件的认知和构建。因此,将信源可信度、社会影响力、观点影响力3个变量纳入信源形象的构成要素,具体表现为在平台和社交网络中的粉丝数、观点的转发、评论、点赞数量等。据此提出如下假设:

H1a:信源可信度高可以减少公众对突发事件的认知偏差。

H1b:信息发布者的社会影响力大可以减少公众对突发事件的认知偏差。

H1c:信息发布者的观点影响力大可以减少公众对突发事件的认知偏差。

(二)信息表达结构与公众认知偏差

信息表达结构指的是新闻报道中信息组织和呈现的方式。美国心理学家伍德沃斯提出了刺激-有机体-反应(S-O-R)机制[26],后来的学者基于环境心理学进一步发展了此理论,认为外界环境的各个方面都充当了刺激因素(S),影响个体的认知、情绪和状态(O),进而影响个体的态度和行为(R)[27]。因此,在信息的传播过程中,不同的信息表达结构会对公众产生不同的“刺激”,导致公众自身做出不同的“反应”,并对事件相关信息做出选择性的接受,自然也对事件本身产生了不同的认知。吴华等认为,意见领袖承载消极情绪的框架会使公众的信息加工偏离真实信息[4]。曾祥敏等认为,可视化界面以及文字与表格结合的信息呈现方式更受欢迎,并且有图有文的报道形式更符合大众口味[28]。

综上,不同信息表达结构的选择和使用直接影响信息的清晰度,消极情绪可能对公众认知偏差的减少产生负向影响,多样化的信息表达方式则更能引起公众的关注。因此,将情感态度、表达方式2个变量纳入信息表达结构的构成要素。据此提出如下假设:

H2a:正面情感态度可以减少公众对突发事件的认知偏差。

H2b:多种形态结合的信息表达方式可以减少公众对突发事件的认知偏差。

(三)媒介接触特征与公众认知偏差

媒介接触特征是指公众接触网络突发事件相关信息的特点、受众自身使用媒介的习惯与偏好等。

新媒体时代,移动端的各类媒介平台可以随时随地获取公众的偏好信息,以此形成更加智能、更加个性化的算法推荐机制,但这一机制也造成了更严重的“滤泡效应”。即公众有了更多可供选择的信息接触渠道,但在很大程度上公众的习惯、偏好以及“流量至上”的机制决定着他们对突发事件的认知。公众在使用媒介接触信息时,其行为与生活、工作高度相关,相互渗透,高度融合[29]。互联网的即时交互性以及与公众生活高度联结的特点构成了日益复杂的网络信息环境,进一步引发公众不同的媒介接触行为特征和方式[30]。而这些新的接触行为特征和方式又反过来影响了公众对信息的选择性接触。如重大公共卫生事件中媒介接触对政府信任影响的相关研究发现,不同的媒介接触方式以及媒介类型对公众的政府信任有直接影响[31]。新冠肺炎疫情期间健康信息的传播过程中,公众从不同媒介渠道获取信息的风险感知存在显著差异[32]。还有研究发现,与官方媒体观点相冲突的虚假信息在新媒体平台的传播会导致公众产生恐慌情绪[33],进而引发公众对事实的错误判断或片面认知。李瑞清等在短视频依赖的研究中提出,抖音等短视频平台中的特效给青少年带来了认知上的偏差,青少年认为抖音中的场景才是现实,且在媒介依赖强效果下,这种认知偏差会越来越深[34]。

综上,公众在使用媒介时的习惯和偏好决定了公众可能接收到的信息,而对社交媒介的过度依赖可能会使公众沉浸其中,进而在算法推荐及“信息茧房”的影响下接受越来越同质化的观点,盲目相信自媒体中未经证实就发布的相关信息,从而导致对突发事件认知偏差的产生。由此,将媒介依赖程度、互动频繁程度2个变量纳入媒体接触特征的构成要素。据此提出如下假设:

H3a:公众对媒介的依赖偏好会增加公众对突发事件的认知偏差。

H3b:公众在社交媒体中的频繁互动会增加公众对突发事件的认知偏差。

综上所述,聚焦于网络突发事件的传播过程,从信源形象、信息表达结构、媒介接触特征三个维度构建公众认知偏差的影响因素理论框架(见图1)。

三、量表设计与数据收集

(一)量表设计

因变量:认知偏差。选取近两年发生、传播面较广且引发较高讨论度的五个网络突发事件为研究样本,包括江西某学院“鼠头鸭脖”事件、成都地铁农民工被疑偷拍事件、济南阿里女员工被猥亵案、辉瑞新冠“特效”药和连花清瘟的疗效。五个事件都具有一定的反转性,易造成公众对真相的错误理解和判断。参考Macleod等的研究成果[35],通过调查公众的意见、观点与客观事实的偏离程度,直接测量受试者的认知偏差,共设置5个题项。

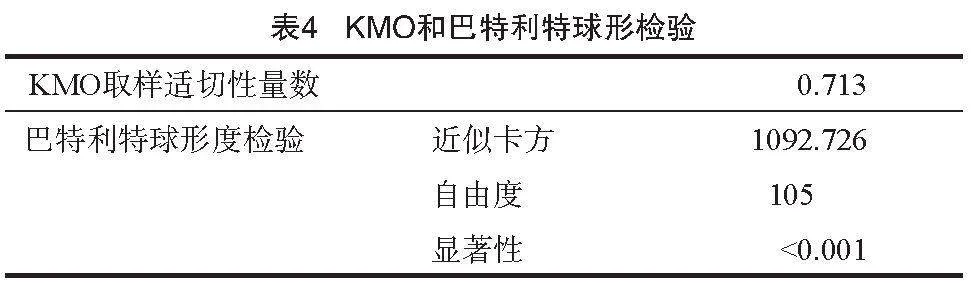

自变量:信源形象、信息表达结构、媒介接触特征。选用信源可信度、社会影响力、观点影响力对信源形象进行考察,共设置4个题项;选用信息的情感态度和表达方式对信息表达结构进行考察,共设置8个题项;选用媒介依赖程度、互动频繁程度对媒介接触特征进行考察,从时间、空间和互动行为三个角度设置3个题项。以上各变量、题项与参考文献的对应关系如表1所示。

因变量和自变量的测量均使用李克特五点量表法,1~5之间的整数表示受访者对题目描述的符合程度,分别设置“非常符合、符合、一般、不符合、完全不符合”5个等级选项,分别对应1~5之间的整数分值,受访者只需从中选择最接近的一个选项即可。

(二)数据收集

样本数据来自2023年1月至3月进行的网络问卷调查。在正式调查前随机发放了100份问卷进行预调查,回收了82份,剔除不合格问卷后得到有效问卷77份。对预调查回收问卷结果进行CITC分析,发现除题项Q7、Q21的CITC指数小于0.3外,其余题项均大于0.3。同时,题项Q21的因子负荷为0.55,其余题项因子负荷均大于0.70。因此删除题项Q7、Q21。正式调查问卷采用滚雪球抽样法,通过微信发放问卷二维码以及链接,使用网页版问卷星回收问卷。

回收问卷数为503份,剔除无效问卷47份,有效问卷456份,问卷有效率为90.6%。有效样本人口学统计特征如表2所示。其中18岁以下和60岁以上年龄段人数过少,主要原因可能在于这两个年龄段人群的互联网使用率较低,因此在后续的数据分析中将其数据筛除。此样本涵盖了不同用户群体,且高于标准样本量(384份),各统计学变量的样本分布不存在极端或奇异情况,因此样本数据可用于研究分析。

进一步对自变量进行探索性因子分析。分析结果表明:可以大致将题项分为5个维度,第一个维度包含题项Q11、Q12、Q17,第二个维度包含题项Q15、Q19、Q20,第三个维度包含题项Q22、Q23、Q24,第四个维度包含题项Q13、Q14,第五个维度包含题项Q16、Q18;题项Q10没有通过效度检验,在任何一个维度上的载荷均未达到0.5,属于无效题项,删除。

四、数据分析与假设检验

(一)缺失值处理

考虑不同个体的偏好,将问卷中Q5~Q8设计为选答题,Q9为必答题。Q5~Q8中存在的个别缺失值,采用SPSS软件中多重插补法估计并补齐,在最终得到的5组插补值中,选择信度效度最佳的第5组数据进行分析。

(二)共同方法偏差检验

为避免数据因收集方法的一致性而导致的系统性误差,对数据进行共同方法偏差(Common Method Bias,CMB)检验,采取匿名化处理并进行哈曼单因子测试以确保研究结果的准确性和可靠性[39]。如表3所示,测试结果中没有单一因子解释了超过总方差的40%,表明本研究采取的预防措施和检验方法有效降低了共同方法偏差的潜在影响。因此,可以确保后续研究结果的有效性和可信度[40]。

(三)信度、效度检验

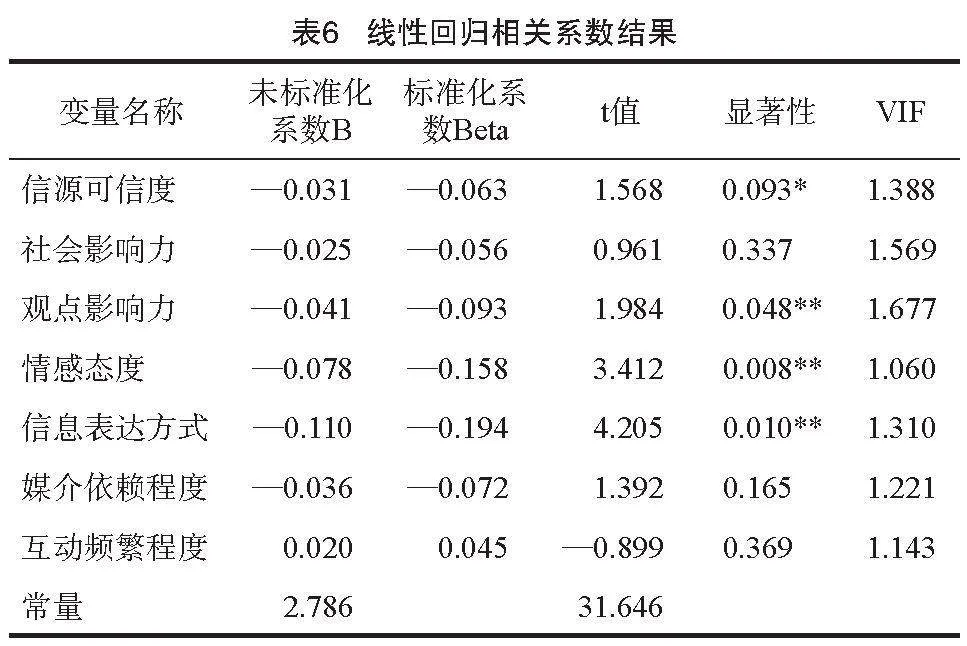

使用SPSS软件对多重插补后得到的第5组数据进行信度检验。表4检验结果显示,Cronbach’s α(基于标准化项的克朗巴哈系数)值为0.730,说明问卷数据的信度良好,量表的内部一致性较好;KMO值大于0.6,巴特利特球形检验显著性小于0.005,表明量表可以较好地适用于效度分析。

在进行线性回归分析时,将测量认知偏差的题项求和平均,使用所得平均值表征公众对突发事件的认知偏差。

(四)模型分析及假设检验

1. 线性回归与方差分析

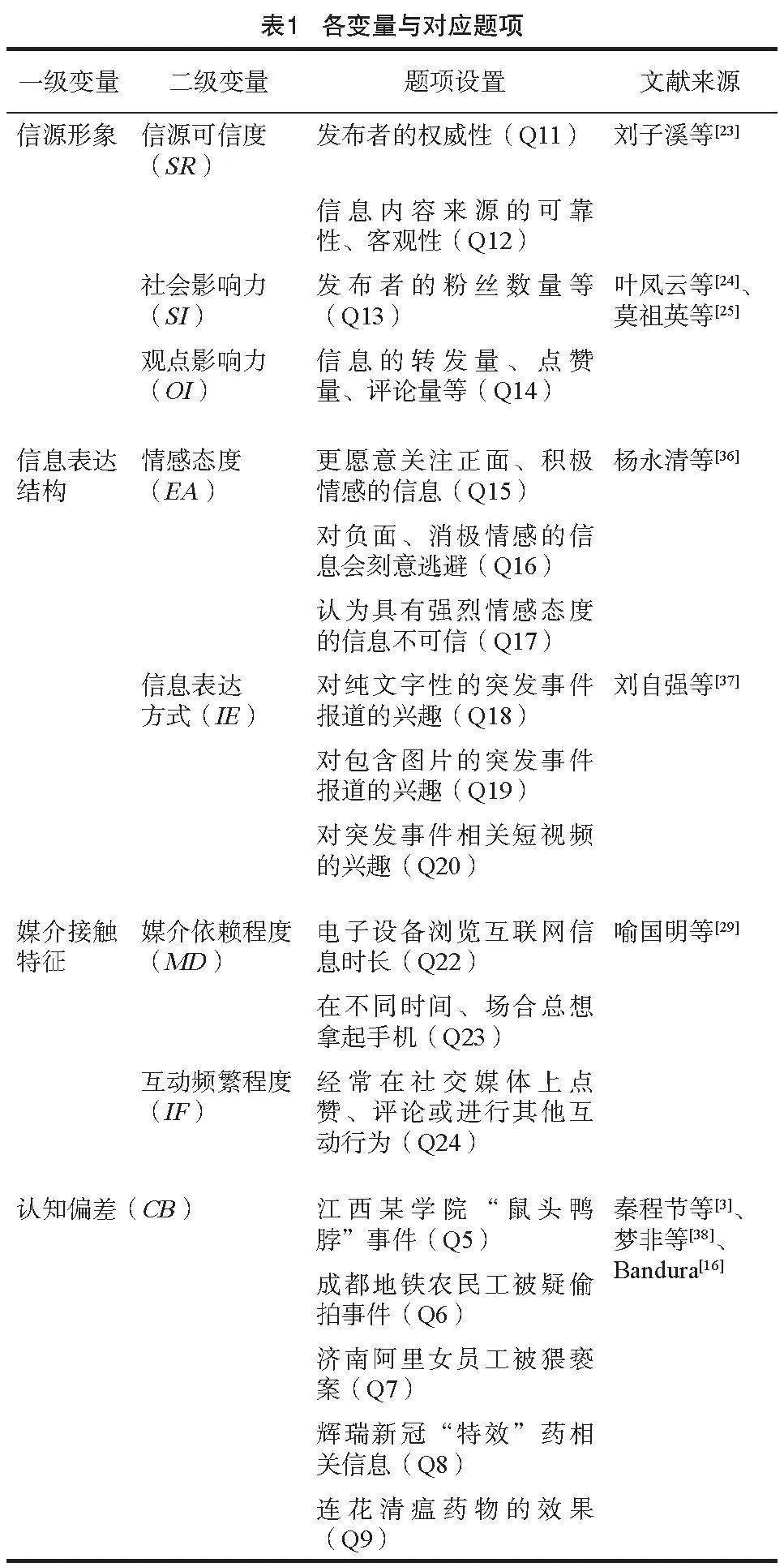

使用SPSS软件中的多元线性回归模型对问卷数据进行分析。分别将信源可信度、社会影响力、观点影响力、情感态度、信息表达方式、媒介接触特征6个变量所对应的题项与公众认知偏差平均值进行线性回归分析,结果见表5。由表5可知,D-W检验所得德宾-沃森值为1.920,接近2,说明此模型构建较好,不存在自相关性。并且在信源形象、信息表达结构、媒介接触特征三个维度中均有多个变量显著,模型总体显著性<0.001,具有较好的模型适配度。

2. 假设检验

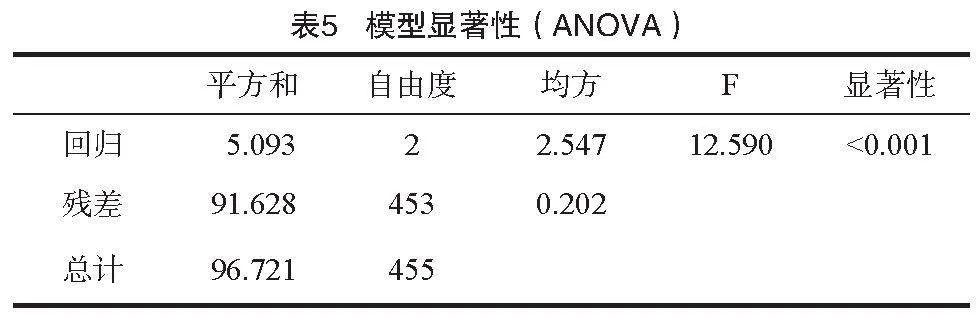

各个变量的线性回归相关系数如表6所示。由表6可知,社会影响力、媒介依赖程度、互动频繁程度3个变量的显著性分别为0.337、0.165、0.369,未达到小于0.1或0.05的要求,因此,它们对公众认知偏差的影响不显著,假设H1b、H3a、H3b均不成立。信源可信度、观点影响力、情感态度、信息表达方式的显著性均达到要求,小于0.05,4个变量与公众认知偏差存在显著负相关关系,因此,假设H1a、H1c、H2a、H2c成立。

为进一步明确4个对公众认知偏差存在显著影响变量的影响程度,比较表6中各变量的标准化系数。首先,信息表达方式是影响认知偏差最为关键的因素(标准化系数为-0.194),信息的呈现形式对公众理解和接受程度有直接且显著的影响,尤其是在多元信息渠道并存的时代,视频、图像等多模态表达方式能够更有效地传达复杂信息。其次,情感态度(标准化系数为-0.158)也显示出显著的负向影响。情感共鸣增强了信息的说服力,尤其是积极的情感态度,这类信息往往能够获得更多的关注和互动。观点影响力(标准化系数为-0.093)和信源可信度(标准化系数为-0.063)的相关性虽然较小,但仍然显著,这表明公众更倾向于接受信源可靠的信息。由此可以推论,公众可能更多依赖于信息的内容和呈现方式,而非单一的信源。

由此,根据表6中各变量的标准化系数构建认知偏差回归模型:

CB=-0.063×SR-0.093×OI-0.158×EA-0.194×IE+2.786

公式(1)中,CB表示认知偏差,SR表示信源可信度,OI表示观点影响力,EA表示信息情感态度,IE表示信息表达方式。

五、结论与建议

(一)结论

本研究选取了事发时间近、传播面广、涵盖不同领域的五个突发事件进行问卷调查,根据调查结果构建线性回归分析模型,从信源形象、信息表达结构、媒介接触特征三个维度深入探讨了网络突发事件传播过程中多个因素对公众认知偏差的影响。结论如下:

首先,信息表达方式对于公众认知偏差的影响凸显了多样化信息传播方式的重要性。纯文字类的信息较为枯燥,很难在快节奏、碎片化的海量信息中吸引公众的注意力,而图文并茂和短视频更符合当下的主流。多样化的信息表达方式不仅能够强有力地抓住公众眼球,还能帮助公众更准确地理解信息内容,减少认知偏差。

其次,情感态度和观点影响力在公众认知偏差中的影响揭示了情感因素在信息处理过程中的重要性。情感启发式(Affect Heuristic)理论认为,个体在面对复杂决策时,往往会以情感反应作为判断的捷径,情感态度能够显著影响公众对信息的认知和反应,同时影响公众对突发事件的风险感知[41]。数据分析验证了在突发事件的传播中公众更倾向于接受积极或中性情感态度的信息,且在变量的横向对比中可以发现,情感态度对公众认知偏差的影响最大。观点影响力强调了信息传播者在社交网络中的角色和地位。在社交网络中,“意见领袖”通过其影响力能够有效地引导群体的观点和行为,鉴别这类“意见领袖”积极参与突发事件的信息传播,引导其提供准确、客观的信息,对于减少公众认知偏差具有重要作用。根据认知偏差回归模型可知,观点影响力对于认知偏差的影响仅次于情感态度。

再次,信源可信度是影响公众信息接受度的重要因素。在社交媒体平台上,公众往往倾向于信任那些具有高可信度标识的信息来源,例如政府官方账号、知名媒体机构等。

最后,社会影响力、依赖程度以及互动频繁程度对公众认知偏差的影响不显著。信息发布者的社会影响力大之所以对公众认知偏差减少的影响并不显著,可能是因为信息生态系统的复杂性和“信息茧房”的存在。在社交媒体时代,信息源不再仅限于传统媒体或权威人士,普通用户、非正式组织甚至自动化内容生成器都能够广泛参与信息的传播。即便是高社会影响力的信息发布者,其信息也可能被大量低质量或偏颇的信息所淹没,导致公众在海量信息中难以辨别。同时,社交媒体上的信息传播机制往往优先推送与公众既有偏好和信念相符合的信息,而不是完全基于发布者的社会影响力。公众的媒介接触特征对公众认知偏差的影响也不显著,这与公众媒介素养和社交媒体的双面性有关。部分公众可能会因缺乏一定的媒介素养,而对某一媒介的依赖程度较高,忽略了通过对比多源信息、验证信息来源等方式减少认知偏差;频繁的社交媒体互动也可能导致“信息茧房”和“群体极化”,使得公众被网络世界的情绪所裹挟。因此,与媒介的频繁接触和互动并不必然导致认知偏差的减少。

(二)建议

基于以上研究结论,提出以下减少突发事件公众认知偏差及引导舆情的建议:

首先,采用多样化的信息表达方式,优化情感态度。政府部门作为信息发布的权威机构,一方面应尽量使用多样化的信息表达方式,以提高公众的注意力和兴趣,帮助公众构建更为准确的事件认知,进而实现信息传播和舆情引导的最优效果。近年来已经有政务部门在社交媒体平台开设账号,借助在线直播、问答等形式,及时回应公众的疑问,大大降低了信息发布的滞后性。另一方面,政府部门在发布信息时要注意使用积极的情感引导,通过发布积极或中性情感导向的内容,减少焦虑、恐慌等负面情绪的扩散,以引导公众正向思考。

其次,充分利用观点影响力,引导公众认知。政府部门要力争在突发事件热度上升的第一时间发布真实、准确的信息,也可以与事件涉及的多个部门联合发布通告,加快权威信息的扩散速度。此外,对于在网民中具备一定影响力的“意见领袖”,各级政府的宣传部门或舆情民意办公室应加以重视。一方面,重点关注有影响力的自媒体,尤其是网络中的“大V”以及粉丝较多的账号,力求在突发事件发生的第一时间监控并识别此类“意见领袖”的言论,引导他们发布准确、客观的信息,以发挥他们在舆论引导中的积极作用。另一方面,相关部门应建立完善的社交媒体监测系统,实时监测舆情动态,严格审查信息内容,及时发现并处理谣言和不实信息,必要时采用技术手段进行屏蔽。

最后,维持信源形象,提高信源可信度。政府部门在发布信息的过程中,应保持相关工作的透明度,及时公开突发事件相关信息,并提供详细的调查结果和事实依据,减少公众的猜疑和误解。日常应与地方媒体和新媒体建立良好的合作关系,利用媒体的传播力和影响力扩大信息的覆盖范围。对负责社交媒体运营和危机管理的工作人员进行常态化培训,确保他们具备应对突发事件的专业知识和技能。同时,建立反馈机制,听取公众的意见,不断改进信息发布和管理策略,从源头上遏制认知偏差的产生。

从传播学理论角度看,本研究的发现与议程设置理论(Agenda-Setting Theory)及沉默的螺旋理论(Spiral of Silence Theory)相呼应,即媒体在塑造公众认知和意识形态方面起到关键性的作用。也进一步证实了认知失调理论(Cognitive Dissonance Theory)中的观点,即通过调整信息的表达方式和情感态度,可以帮助个体减少信息加工过程中的不一致性和心理不适。这些理论不仅为理解和解释研究结果提供了不同的视角,也为未来在类似领域的研究和实践提供了理论支撑。未来的研究可进一步探索这些影响因素在不同类型的社交媒体平台和文化背景下的作用机制,以丰富和深化对于信息传播与公众认知之间复杂关系的理解。本研究还存在一定的局限性。如在问卷调查阶段,问卷发放和回收主要采取线上形式,受访者年龄主要集中于18~40岁,多为高校学生和高学历企业从业人员等。未来的研究可以考虑线下调查或访谈的方式,进行随机抽样,增加未成年人以及60岁以上人群的样本量,以提高问卷的回收率和有效率。

[参考文献]

李明德,邝岩. 大数据背景下的网络舆情认知偏差:表征、成因与应对[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2023(5):138-143.

陈艳红,杜艺薇. 虚假网络舆情的成因、影响及控制[J]. 电子政务,2016(5):68-75.

秦程节. 网络群体极化:风险、成因及其治理[J]. 电子政务,2017(4):49-57.

戴和平. 网络舆情偏差及其应对策略[D]. 长沙:中南大学,2014.

王国华,冯伟,王雅蕾. 基于网络舆情分类的舆情应对研究[J]. 情报杂志,2013(5):1-4.

DROR I E. Cognitive and human factors in expert decision making:six fallacies and the eight sources of bias[J]. Analytical Chemistry,2020,92(12):7998-8004.

吴华,于海英,闫冬. 危机事件中意见领袖情绪框架对受众认知偏差的影响研究[J]. 情报杂志,2022(7):124-130.

楚亚杰. 人们为何相信不实信息:科学传播视角下的认知偏差与信息鉴别力研究[J]. 新闻大学,2020(11):66-82.

阳长征. 网络突发事件信息表征流畅性对公众认知偏差的影响研究[J]. 情报杂志,2020(8):101-109.

阳长征. 突发事件中网络社会资本对受众认知偏差的影响研究:基于信息级联的中介效应视角[J]. 情报杂志,2021(2):123-130.

刘焕. 公共事件中政府回应对公众认知偏差的影响[J]. 情报杂志,2020(1):107-114.

韩正彪,戚景琳,王云辉. 用户网络健康信息搜索对健康风险认知偏差的影响:基于CGSS数据的实证研究[J]. 图书与情报,2023(5):62-71.

LUO C,LIU J,YANG T,et al. Combating disinformation or reinforcing cognitive bias:effect of weibo poster’s location disclosure[J]. Media and Communication,2023,11(2):88-100.

刘焕. 公共事件网络舆情偏差及影响因素研究述评[J]. 情报杂志,2018(11):96-102.

张颖霞. 网络突发事件的本质特征研究[J]. 中国市场,2022(4):191-194.

BANDURA A. Social foundations of thought and action[J]. Englewood Cliffs,1986,1986(23-28).

Chiang C F,Knight B. Media bias and influence:evidence from newspaper endorsements[J]. The Review of economic studies,2011,78(3):795-820.

Buturoiu R,Corbu N,Oprea D A,et al. Trust in information sources during the COVID-19 pandemic. a Romanian case study[J]. Communications,2022,47(3):375-394.

Kühne R,Schemer C. The emotional effects of news frames on information processing and opinion formation[J]. Communication Research,2015,42(3):387-407.

Yang G S,Huesmann L R. Correlations of media habits across time,generations,and media modalities[J]. Journal of Broadcasting & Electronic Media,2013,57(3):356–373.

REICH Z. Source credibility and journalism:between visceral and discretional judgment[J]. Journalism practice,2011,5(1):51-67.

马燕. 浅析“首因效应”[J]. 科教文汇(上旬刊),2009(31):62-63.

刘子溪,朱鹏. 基于详尽可能性模型的微博话题可信度影响因素研究[J]. 情报科学,2017(8):94-100.

叶凤云,邵艳丽,张弘. 基于行为过程的移动社交媒体用户信息质量评价实证研究[J]. 情报理论与实践,2016(4):71-77.

莫祖英,马费成,罗毅. 微博信息质量评价模型构建研究[J]. 信息资源管理学报,2013(2):12-18.

WOODWORTH R S. Dynamic psychology[M]. New York:Columbia University Press,2019.

MEHRABIAN A,RUSSELL J A. An approach to environmental psychology[M]. Cambridge,MA:the MIT Press,1974:56-75. 176-200.

曾祥敏,张子璇. 场域重构与主流再塑:疫情中的用户媒介信息接触、认知与传播[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2020(5):65-74.

喻国明,何其聪,吴文汐. 传播学研究范式的创新:以媒介接触与使用的研究为例—用户媒介接触与使用的研究范式及学术框架[J]. 新闻大学,2017(1):85-93.

何其聪,喻国明. 移动互联用户的媒介接触:行为特征及研究范式[J]. 新闻记者,2014(12):35-39.

韦路,李佳瑞. 基于专家系统的政府信任:重大公共卫生事件下的媒介接触如何影响政府信任[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2022(9):69-85.

李希光,苏婧,文三妹. 公众在重大疫情暴发初期的风险感知差异:新型冠状病毒肺炎健康信息采用的影响机制研究[J]. 全球传媒学刊,2020(1):130-151.

解庆锋. 媒介使用、恐慌感对疫情期间社交媒体策展新闻的影响[J]. 国际新闻界,2021(5):43-64.

李瑞清,周丽. 信息茧房下的短视频依赖研究:以抖音为例[J]. 采写编,2021(7):75-76.

MACLEOD C,MATHEWS A. Cognitive bias modification approaches to anxiety[J]. Annual review of clinical psychology,2012,8(1):189-217.

杨永清,徐运成,樊治平,等. 情感驱动的社交网络用户内容创建及信息传播行为研究[J]. 现代情报,2023(7):162-177.

刘自强,岳丽欣,冯志刚. 多维度视角下我国网络舆情热点话题演化特征研究[J/OL]. [2024-02-11].情报科学:1-13. http://kns. cnki. net/kcms/detail/22. 1264. G2. 20230614. 1735. 018. html.

梦非,朱庆华. 社交网络信息传播中意见偏差的国外研究进展[J]. 情报理论与实践,2021(10):193-201.

PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B,LEE J Y,et al. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of applied psychology,2003,88(5):879.

RICHARDSON H A,SIMMERING M J,STURMAN M C. A tale of three perspectives:examining post hoc statistical techniques for detection and correction of common method variance[J]. Organizational research methods,2009,12(4):762-800.

SCHAIK P V,RENAUD K,WILSON C,et al. Risk as affect:the affect heuristic in cybersecurity[J]. Computers & Security,2020,90:1-16.