第19课 同步练习

2024-11-07陈登鹏

单项选择题

[基础训练]

1. 下面为1915年蔡锷、唐继尧公开发表的一篇檄文(部分)。由此可推知,该檄文主要针对的是当时( )

[人方合兆众为一体,日新月异,以改良其政治,稍一凝滞不进,已岌岌焉为人鱼肉是惧。况乃逆流回棹,欲袭中世纪东方式奸雄之伎俩,弋取权位,而谓可以奠国家、安社稷,稍有常识者,当知无幸也 ]

A. 袁世凯复辟帝制

B. 清政府组建皇族内阁

C. 府院之争的加剧

D. “中日民四条约”签订

2. “民国的景象,还是在分裂之中,到处都有战事”。从1912年到1922年的短短10年间,就发生过179次兵变,仅1922年一年就多达45次。这突出反映了该时期( )

A. 政治纷争,军阀混战

B. 土地抛荒,农民破产

C. 内忧外患,危机加重

D. 工厂倒闭,经济萧条

3. 此时期(民国初期)中国资本主义发展的特点,表现为一种自发的发展,就其基本的动力而言,既有来自外部的因素……又有内部的因素——受到中国社会本身的推动。材料中“外部的因素”指的是( )

A. 中华民国成立,扫除了政治上的一些束缚和障碍

B. 南京临时政府成立后,鼓励民间兴办实业

C. 一战期间,西方列强忙于欧战,暂时放松对中国的经济侵略

D. 群众性的反帝爱国斗争有力推动了民族资本主义的发展

4. 1914至1920年,中国的民族工业取得较快发展,其中发展最快的行业( )

A. 切合民生衣食需求

B. 服务于国防建设领域

C. 形成技术垄断优势

D. 集中在铁路运输行业

5. 辛亥革命后,南京临时政府宣布改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律;还颁布法令,革除“大人”“老爷”等清朝官场的称呼。南京临时政府的这些措施( )

A. 有利于社会生活的除旧布新

B. 彻底推翻了中国的封建制度

C. 沉重打击了帝国主义的势力

D. 推动了中国国际地位的提高

6. 新文化运动是从1915年9月陈独秀创办《青年杂志》开始的。这场运动源于( )

A. 对辛亥革命失败原因的反思

B. 对尊孔复古逆流的反思

C. 对袁世凯复辟帝制的反思

D. 对军阀割据局面的反思

7. 新文化运动倡导者钱玄同曾说:“‘三纲’像三条麻绳,缠在我们的头上,祖缠父,父缠子,子缠孙,一代代缠下去,缠了两千年。新文化运动起,大呼解放,解放这头上缠的三条麻绳。”由此可以推断出新文化运动( )

A. 倡导破除旧礼教

B. 提倡新文学形式

C. 反对旧教育体制

D. 完全否定传统文化

8. 近代中国社会发展面临着艰难的道路选择,以陈独秀为代表的知识分子发起了一场力求破旧立新,并呼吁青年要实现自我变革的文化运动。这场运动( )

A. 促进了思想文化革新

B. 调和了中西文化冲突

C. 推动了新式教育兴起

D. 表达了工农群众诉求

[进阶训练]

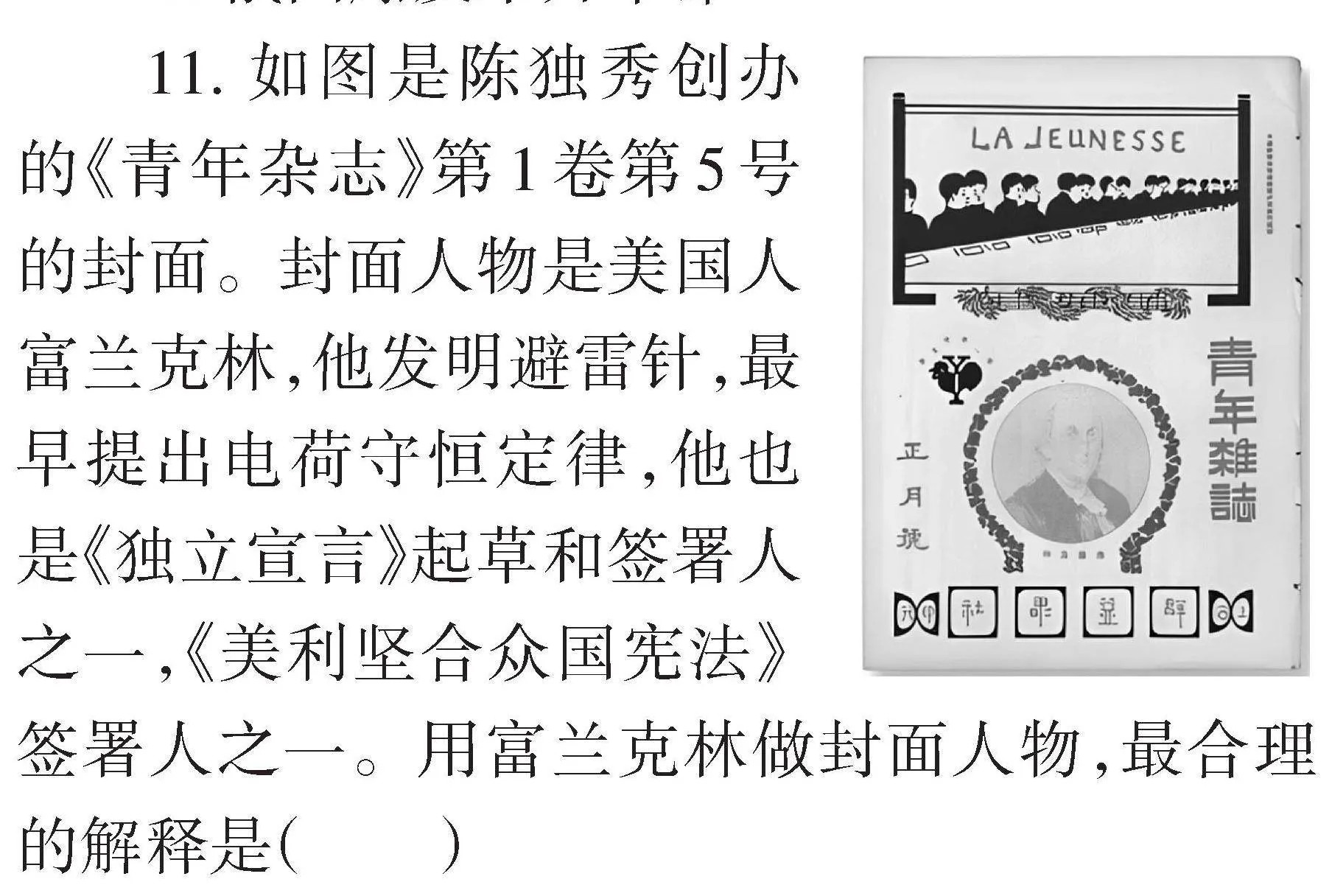

9. 如表为美国学者白鲁恂记录的民国时期军阀之间的300份(次)通电、公共演说、公告以及谈话的内容(部分),该表说明( )

[内容 呼吁道德规范 拥护民主共和 实施宪政 反对专制独裁 呼吁国家统一 建立法律秩序 实践民权 份数(次数) 30 37 19 26 38 37 9 ]

A. 军人干政现象得到改变

B. 北洋军阀统治被削弱

C. 民主政治观念影响深远

D. 民主与专制反复斗争

10. 第一次世界大战爆发后,北洋政府宣布保持中立,采取观望态度。但到战争后期,北洋政府向德、奥两国宣战,加入协约国方面作战。北洋政府这一立场变化主要是基于( )

A. 抑制日本在华势力的发展

B. 军事实力显著增强

C. 顺应国内民众的强烈诉求

D. 俄国爆发十月革命

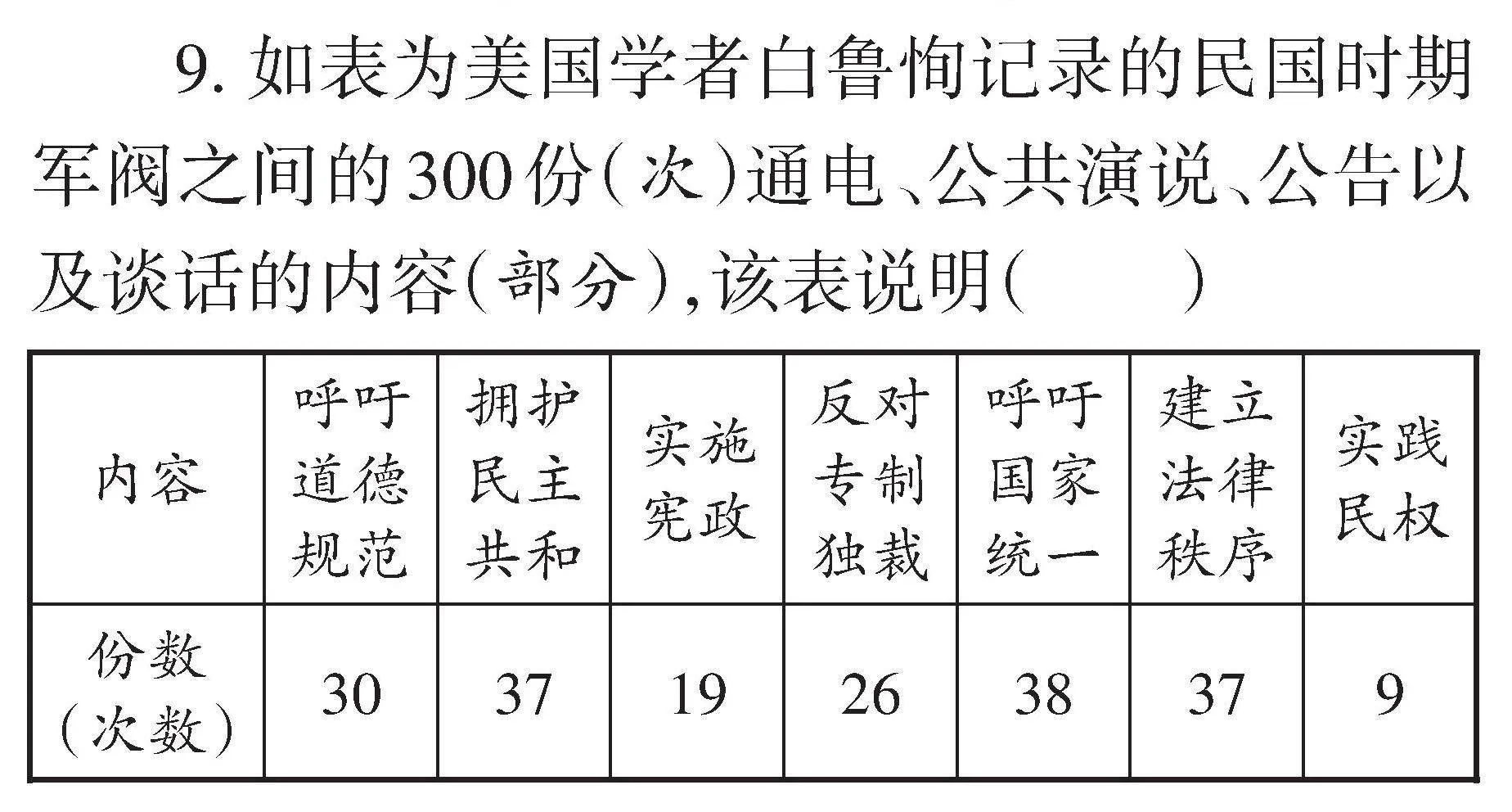

11. 如图是陈独秀创办的《青年杂志》第1卷第5号的封面。封面人物是美国人富兰克林,他发明避雷针,最早提出电荷守恒定律,他也是《独立宣言》起草和签署人之一,《美利坚合众国宪法》

签署人之一。用富兰克林做封面人物,最合理的解释是( )

A. 富兰克林身上展示了科学和民主的价值观

B. 中华民国的制度以美国的政治制度为模板

C. 新文化运动的推动者们有过美国留学经历

D. 文学改良运动主张以美式英语代替文言文

非选择题

12. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 一战爆发,欧洲各帝国主义国家忙于战争,对中国输出的资本和商品相对减少,为中国民族工业让出了部分中国国内市场,也利于中国商品开拓国外市场。1911—1919年,全国面粉业增至120多家,火柴、造纸等轻工业有显著发展。但好景不长,当第一次世界大战结束后,各欧洲帝国主义国家卷土重来,民族工业很快就萧条下去。

——摘编自焦雪琴《近代中国民族工业发展历程之研究》

材料二 在新文化运动的推动和影响下,思想文化的发展出现了新局面。从一九一八年起,《新青年》改用白话文发表文章,把书面语言和口语统一起来,接着出版的《每周评论》、《新潮》、《晨报副刊》等都采用白话文。同时《新青年》高举反封建大旗,在新闻和出版界得到广泛响应,一时形成了一个宣传新文化的新闻出版阵线。……那时,挪威作家易卜生的剧本《娜拉》引起广泛关注,女主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走。有人称赞它表现了“女性的自觉”。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》、黄镇伟《中国编辑出版史》

(1)根据材料一,结合所学,分析一战期间中国民族工业发展的原因。根据材料一,概括这一时期民族工业发展的特点。

(2)根据材料二,概述当时思想文化领域出现的“新局面”,并结合所学指出“新局面”所反映的新文化运动主要内容。

(参考答案见下期)