数字经济时代智慧城市对宏观就业质量的影响

2024-11-07丁述磊刘翠花包文

摘 要:智慧城市是推动数字经济发展的重要应用场景,兴业、善政、利民是其建设的核心目标。文章从理论层面梳理了智慧城市建设对宏观就业质量影响的内在机理,并基于2004-2019年中国城市面板数据,采用多时点双重差分模型进行了实证检验。研究发现,智慧城市建设在1%水平上显著提升了宏观就业质量,该结论通过了一系列稳健性检验。异质性分析表明,智慧城市建设的宏观就业质量提升效应在高经济发展水平、高互联网发展水平以及东部地区城市更显著。宏观就业质量分维度检验结果显示,智慧城市建设显著提升了就业环境、就业能力、劳动报酬与劳动保护,其中对就业能力和就业环境的影响较大,对劳动保护和劳动报酬的影响次之。机制分析表明,智慧城市建设主要通过提升科学技术创新、深化社会分工、增加人均科技投入、改善城市就业结构,进而助力城市实现更高质量就业。空间溢出效应检验显示,智慧城市建设对宏观就业质量具有显著的正向空间溢出效应,发挥了“中心和外围”共同发展的示范作用,形成“涓滴效应”,推动区域城市整体就业质量的协同提升。文章为数字经济时代推动智慧城市建设,努力实现城市高质量就业提供了经验证据和政策启示。

关键词:数字经济;智慧城市;就业质量;多时点双重差分法;溢出效应

一、引言

伴随新一轮科技革命和产业变革的浪潮,以人工智能、物联网、大数据等为代表的数字技术成为推动智慧城市创新发展的重要支柱。数字经济时代,智慧城市作为现代城市发展的高端形态,是具有高度复杂性且不断迭代升级的数字生态系统,加快智慧城市建设是实现经济转型和改善民生的重要举措。《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出,加快新型城市基础设施建设,推进城市智慧化转型发展。党的二十大报告进一步强调,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市。智慧城市在中国已经发展十余年,自2012年首批国家智慧城市试点名单公布以来,中国开展的智慧城市、信息惠民、信息消费等相关试点城市超过500个,有超过89%的地级市、47%的县级及以上的城市提出建设智慧城市人民网,《2022智慧城市白皮书》,2022年5月24日,http://download.people.com.cn/jiankang/nineteen16533217151.pdf。。在智慧城市建设过程中,海量数据和丰富应用场景得到深度挖掘,数字技术与实体经济融合程度不断深化,传统产业被数字化赋能升级,新产业、新业态和新商业模式蓬勃涌现。实体零售、文旅运营、品牌互动、数字政府、商业综合体、城市和产业园建设等均加速数字化升级。可见,智慧城市对中国加快构建现代化基础设施体系,推进以人为核心的城镇化,实现城市高质量发展发挥了重要作用。

智慧城市作为推动数字经济发展的重要应用场景,加快推进了数字经济和实体经济深度融合发展。鉴于此,本文就智慧城市建设对城市宏观就业质量的影响进行了深入研究。本文的边际贡献主要在于:一是从科学技术创新、社会分工深化、人均科技投入、就业结构层面分析了智慧城市建设对城市宏观就业质量影响的理论逻辑。二是从城市就业环境、就业能力、劳动报酬和劳动保护维度构建了中国城市宏观就业质量评价指标体系,全面测评中国城市宏观就业质量发展水平,丰富拓展了中国城市宏观就业质量相关研究。三是利用城市面板数据,实证检验智慧城市建设对宏观就业质量的影响、异质性并充分评估智慧城市试点政策对本地区产生的直接影响及对周边地区产生的溢出效应,为不同地区推进数实融合与高质量就业协同稳健发展提供了合理化建议和有益参考。

二、文献综述

智慧城市试点政策实行对经济增长、绿色发展、创新水平、就业创业等多方面产生影响。从经济增长来看,智慧城市建设能有效增加创新供给和扩张需求,并通过重塑城市经济发展的动能、结构和效益来促进城市经济更高质量增长。智慧城市试点政策实施之后,相应的项目建设和基础设施建设会得到一定的资金支持,通过强大的信息通讯技术可以实现城市间的互联互通,从而不断拉动城市经济增长(Ahvenniemi等,2017)。从绿色发展来看,智慧城市建设会吸引大量产业,促进产业集聚现象和规模经济效应,提高污染处理技术和降低环境污染程度(Witkowski,2017)。从创新水平来看,智慧城市建设推动了物联网、云计算、大数据等新兴数字技术应用,在城市管理、交通、物流、社区和金融等方面实现了智能化,优化了创新环境、信息集成和数据共享,不断提高了城市创新水平(Ke等,2017)。同时,智慧城市建设可以增强政府补助支出,减轻企业技术开发不足的问题,有效补偿创新外部性带来的绩效不佳风险,增加企业创新意愿(王贵东,2017)。

智慧城市还会对就业创业产生影响,从就业层面来看,在智慧城市快速发展背景下,数字技术在劳动力市场中广泛应用,引起就业载体、就业形态及劳动要求发生变化,对就业数量产生创造效应和替代效应(胡拥军和关乐宁,2022)。与之不同的是,也有研究认为数字技术应用和电子商务发展加速取代传统商业方式,减少了零售和百货等领域的就业机会,从而提高了地区结构性失业风险(Terzi,2011)。从创业层面来看,智慧城市极大地提高了信息通讯程度,能够有效缓解信息不对称和降低事前成本,遏制机会主义行为和充分提升企业运营效率及经营管理水平,从而提高了创业成功率(Kandt和Batty,2021)。智慧城市试点建设不仅提供新兴数字技术支持,还会提供大量的创业补贴和税收减免等政策支持,从而在极大程度上降低创业门槛、激发群众的创业意愿和创业行为(Xue等,2019)。从某种意义上讲,创业是解决就业问题的重要途径,创业活动的增加会提高对劳动力的需求,从而为社会提供更多的就业岗位,促进地区就业水平的提升(谢文栋,2023)。

就业质量是衡量劳动者就业福祉的重要指标。已有文献关于测评就业质量的研究有主客观和宏微观之分。从主观角度来看,就业质量是劳动者从工作中获得的效用感受,侧重对工作的主观评价,通过劳动者的情感和工作满意度等进行测量(Henley,2021;郭露和王峰,2024)。从客观角度来看,就业质量关注劳动者的收入、合同类型、发展机会、工作稳定性、工作环境和社会保障等方面(秦广强和林芸媛,2024)。从微观角度来看,就业质量主要侧重于劳动者的工作状况,包括就业环境、主观感受及工作条件等维度(杨超和张征宇,2022),已有研究微观层面主要聚焦农民工、大学生、女性、流动人口等群体(崔岩和黄永亮,2023)。

宏观就业质量是指整体就业市场运行和资源配置效率的情况,主要包括劳动生产环境、失业率和结构偏差程度、就业者的生产效率等宏观指标(赖德胜等,2011)。苏丽锋(2013)从就业环境、就业能力、就业状况、劳动者报酬、社会保护、劳动关系维度对2000-2010年各省份宏观就业质量进行了测算,发现除了东部少数经济发达省份,全国宏观就业质量总体水平不高,且地区间就业质量差异明显。戚聿东等(2020)从就业环境、就业能力、劳动报酬、劳动保护维度对2008-2018年各省份宏观就业质量进行了测算,发现各省份宏观就业质量平均得分不高,但整体呈现稳步上升趋势。韩晶和陈曦(2020)从劳动报酬、就业能力和就业环境维度对2011-2018年各省份宏观就业质量进行了测算,发现各省份宏观就业质量得分大部分呈逐年稳步上升趋势,但不同区域间就业质量差异较为明显。张抗私和韩佳乐(2022)对2014-2019年各省份宏观就业质量进行了测算,发现各省份宏观就业质量整体偏低,且各地区就业质量分维度指标存在一定程度的不协调性。张顺和郭娟娟(2022)从就业环境、劳动者报酬、社会保障、劳动关系维度对2008-2019年各省份宏观就业质量进行了测算,发现各省份宏观就业质量呈缓慢上升趋势。

就业质量的影响因素包含内因、外因等多重因素。关于内因方面,如学历水平、人际交往能力、专业技能、积极的就业观念是决定劳动者就业质量的重要因素(Stier,2015)。关于外因方面,Stecy-Hildebrandt等(2018)将就业保障、获取福利和收入水平作为就业质量的衡量指标,与非公共部门、短期雇员相比,在公共部门就业、长期雇员的就业质量相对更高。Shu等(2023)的研究发现,自营职业有助于提高劳动者的工作满意度和就业质量,而受雇就业者的工作满意度相对较低。此外,数字普惠金融、地区创新能力、制度体制、人情及信息资源、公共就业服务也会对劳动者就业质量产生影响差异(李礼连等,2022;孙继国和柴子涵,2023)。

综上所述,现有文献关于智慧城市对就业创业的影响有所探讨,但是仍然存在以下几点局限:一是,无论就业还是创业,现有研究大多是分析了智慧城市对就业数量层面的影响,对于就业质量的研究不足。二是,已有文献大多是从微观视角出发,分析内因、外因等因素对个体就业质量的影响,宏观层面就业质量主要侧重各省份宏观就业质量的测评,而关于城市宏观就业质量的测评以及政策冲击等外在因素的研究较少,尤其是鲜有文献分析智慧城市试点对城市宏观就业质量的影响。鉴于此,本文基于智慧城市试点政策这一准自然实验,利用2004-2019年中国城市面板数据和多时点双重差分模型,从理论及实证层面研究了智慧城市建设对宏观就业质量的影响,并分析了智慧城市对宏观就业质量影响的分维度检验及宏观就业质量的空间溢出效应。

三、理论基础与研究假设

宏观就业质量是劳动力市场运行状况及资源配置效率的反映,受就业环境、就业能力、劳动报酬、劳动保护等多方因素影响,诸如经济增长率、劳动力市场灵活性、教育水平、技能培训机会、劳动生产率和报酬水平、产业结构、就业服务等宏观因素。一般而言,高经济增长率、灵活的劳动力市场、提供良好的教育和技能培训、较高的劳动生产率和报酬水平、合理的产业结构、高效的就业服务机构和政策通常可以提高劳动力市场运行效率,优化劳动力资源供需匹配,促进宏观就业质量提升。

数字经济时代,智慧城市建设作为一种新型城市发展模式,涵盖信息技术、数据分析、人工智能等高新技术应用,对优化城市就业环境、提升就业能力、增加劳动报酬、改善劳动保护具有积极促进作用。从优化就业环境层面,智慧城市建设可以有效推动新型就业模式发展,如线上办公、移动办公等形式,不断提高劳动力市场就业的灵活性和配置效率,促进就业数字化、弹性化转型,从而为人们提供更多的就业机会,整体就业环境持续优化。从提升就业能力层面,智慧城市建设对数字技能人才和相关产业从业人员需求的激增推动了教育和技能培训发展,提升了劳动力数字素养和技能水平,有助于推动宏观就业质量提升。人力资源管理的智能化程度不断提升,用工单位和个人之间的匹配程度日益加深,对推动劳动者职业技能和整体就业能力具有积极影响(Evangelista等,2014)。从增加劳动报酬层面,智慧城市建设利用先进技术提高城市运行效率和管理水平,增加了劳动生产率和报酬水平。在智能交通、数字产业和物联网等智慧城市的关键领域,不仅需要高度技术化的管理和服务,也需要更多的高技能和高学历人才,可以为城市创造较多的高薪就业机会,从而提高职工的工资水平,缩小收入差距。从改善劳动保护层面X8Gxrs4MkgwGDH4GfQVawjPMsBku304sQ0U5SQabW/4=,智慧城市可以利用数字技术和数据分析来改善医疗服务和健康管理,如数字化电子病历和健康档案可以帮助医务人员更好地了解病人的健康状况,便于提供个性化的医疗服务和医疗救助,从而为劳动者提供就业保障和风险保护(Caselli,2018)。智慧城市可以利用智能家居和健康监测技术来帮助老年人享受更加安全、舒适的居住环境,还可以通过数字化的养老服务和社区参与机制,丰富老年人的社交和文化生活,促进老年人参与社区建设和服务(李磊等,2021)。

总的来看,无论是提高就业环境和就业能力,还是增加劳动报酬和劳动保护,都是提高宏观就业质量的重要维度,智慧城市通过改善以上维度进而有效提高就业质量。此外,智慧城市建设与经济发展水平、互联网发展水平、地理位置也息息相关。一般而言,互联网发展程度越高、经济发展水平越发达、东南沿海地理位置优越的地区智慧城市建设程度往往越快,从而有利于营造出更有利的就业环境和更高水平的就业质量。据此,本文提出研究假设1:智慧城市建设能够有效提高宏观就业质量,且不同的经济发展水平、互联网发展水平以及地理位置可能存在异质性效应。

智慧城市建设强调与数字技术深度融合,通过高速信息网络和公共信息平台的有效建立,不断促使科技人才、知识和资本等要素聚集,从而实现更加快速、高效和泛在的实时传递,逐渐形成开放共享的创新空间(姚圣文等,2021)。熊彼特创新理论表明各种创新主体在一定范围内重新组合生产要素、不断促使收益最大化的生产过程就是创新。智慧城市重视信息科技基础设施建设,依托数字平台有利于建立智慧产业孵化器,不断孵化、扶持高新技术企业,提升高校、科研院所和企业的技术研发能力,从而有效提高科学技术创新水平。智慧城市作为城市化和信息化深度融合的产物,能够优化科技创新投入和成果转化机制来有效提高技术创新能力,从而有利于激发社会创新创业活力、提高整体就业率和优化就业环境。此外,科学技术创新是推进经济增长和提高经济效率的技术支撑,智慧城市建设在促进不同产业、人才之间相互交流、增加人均科技投入及强化科学技术创新的同时,也能够有效推进经济增长和提高经济效率,进而提高劳动力市场的整体工资水平和改善就业质量。据此,本文提出研究假设2:智慧城市能够通过促进科学技术创新和人均科技投入进而提高宏观就业质量。

智慧城市作为一种城市智能化的发展模式,具有很强的推动作用和引领力,可以通过技术手段的优化和城市基础设施的改造,不断促进城市社会分工的深化和发展。根据社会分工理论,科学技术进步是推动社会分工精细、深化的源动力,智慧城市可以通过数字技术应用、信息平台的建设、城市物流等方面的优化,带动工业企业之间的互动和合作,从而促进社会分工深化(Srinivasan和Venkatraman,2018)。同时,智慧城市通过智能化服务模式的建设和服务供给侧的优化,促进城市服务业社会分工的再构建和提升,城市服务业社会分工因智慧城市的发展而逐渐得到优化和升级(Batty,2018)。智慧城市通过智能和协调的方式利用现有的技术和资源,推动平台企业间的分工及协作日益深化,加速打通去中心化、去枢纽化的流通环节,逐渐降低交易成本和供应链运输成本,助力企业更好地实现信息资源的多元、流通与共享,从而降低企业的创业成本,提升私营企业的创业活跃度。社会分工深化能够在一定程度上推进行业转型升级和就业结构优化,从而可以提高工资水平,同时对于促进就业环境改善,提高就业竞争力起到积极作用(戚聿东等,2021)。综上所述,智慧城市建设有利于深化社会分工,而社会分工深化则在一定程度上提高了工资水平、优化了就业环境,进而提高了就业质量。据此,本文提出研究假设3:智慧城市能够通过促进社会分工深化进一步提高宏观就业质量。

技术变革是促进生产方式转型和劳动力结构升级的主要动力,不同PfI2MK+O9Qzz6Vlu1sORww==的技术要素和技术工艺的变革对就业结构产生了重大影响。智慧城市运用新兴智能化技术并通过高效、精准的智能化管理,提高城市服务、交通、环境等公共领域的效率水平,不仅为企业、城市居民分别提供了更好的经营环境和生活环境,也有效提高了城市经济活力和增加了就业岗位,进一步优化了城市就业结构(Joshi等, 2016)。在智慧城市发展的推动下,就业结构优化可以促进高素质劳动力的供给和匹配,使人力资本积累得到充分发挥,提高人们的就业竞争力从而拥有更多的职业发展机会,对劳动力的吸纳能力显著增强。此外,就业结构优化可以吸收和培养一系列的人才,不断提高劳动力市场的透明度和降低失业率,增加就业机会和提升就业者的薪酬福利,进而改善整体就业质量。据此,本文提出研究假设4:智慧城市能够通过优化就业结构进一步提高宏观就业质量。

四、研究设计

(一)模型设定

为了推进智慧城市建设,中国住房和城乡建设部分别于2012年、2013年、2014年连续发布了三批智慧城市试点名单。为了考察智慧城市试点建设如何影响城市宏观就业质量,本文将智慧城市试点建设看成一项准自然实验,依据三批智慧城市试点名单的批复时间,利用多时点双重差分模型研究政策冲击前后智慧城市试点和非试点城市间的就业质量变化差异,从而评估智慧城市试点建设对城市就业质量的影响效应。具体多时点DID模型设定如下:

Scoreit=α0+α1Policyit+γXit+λi+μt+εit(1)

式(1)中,Scoreit表示i城市在第t年的宏观就业质量综合得分,Policyit表示i城市在第t年是否被批复为智慧城市试点建设,Xit是一系列影响城市宏观就业质量的控制变量,例如经济发展水平、城镇化率等,λi和μt分别为城市和年份固定效应,εit为随机扰动项。估计系数α1反映了城市宏观就业质量综合得分在智慧城市试点政策冲击前后的平均差异。

(二)变量选取

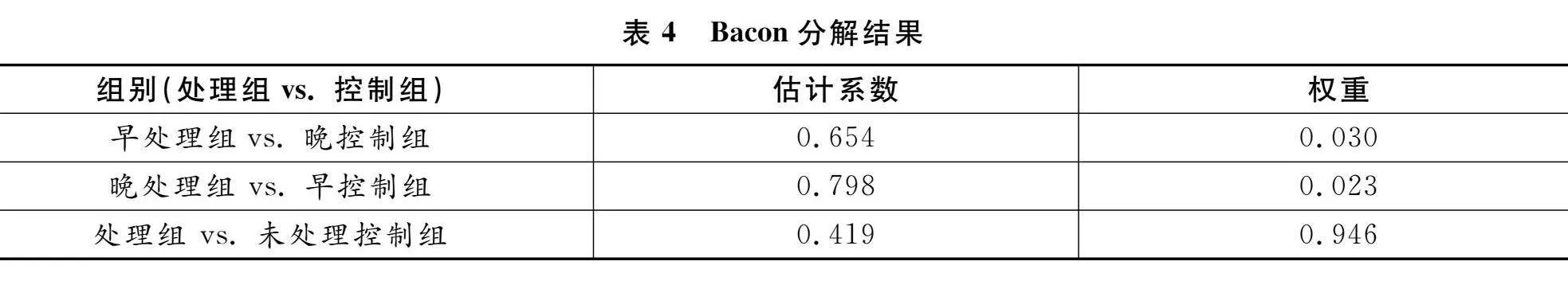

1.被解释变量。本文的被解释变量为城市宏观就业质量综合得分。为全面测评中国城市宏观就业质量发展水平,本文构建了中国城市宏观就业质量评价指标体系(见表1),包含四个一级指标,分别是就业环境、就业能力、劳动报酬和劳动保护。其中,就业环境的二级指标主要关注各地级市经济发展、环境污染程度、失业率和交通通达度;就业能力的二级指标主要关注各地级市人均教育支出和人力资本水平;劳动报酬的二级指标主要关注各地级市的收入水平和社会保障;劳动保护的二级指标主要关注各地级市的工会参与率、失业保险参保率和劳动争议程度。需要说明的是,该评价指标体系的二级指标中包括四个负向指标,分别是就业环境中的环境规制和城镇登记失业率,劳动保护中的劳动关系纠纷案件数和工伤保险待遇纠纷案件数。其中,环境规制变量以各地级市工业废水、工业二氧化硫、工业烟粉尘排放量计算的熵值法得分作为代理指标,该变量是衡量城市就业环境的重要指标,该指标数值越大,表明城市就业环境较差,对劳动者身体健康产生负向影响,不利于就业质量提升。城镇登记失业率反映了城镇劳动市场的供求关系和失业状况,高失业率可能意味着市场就业岗位不足,劳动力市场供需矛盾加剧,以及经济不景气或者存在结构性问题,不利于宏观就业质量提升。城市层面的劳动关系纠纷案件数和工伤保险待遇纠纷案件数,是根据北大法宝数据库手工整理而得,计算公式为每万劳动力的结案件数。这两个指标反映了劳动力市场健康程度和劳动者权益保障情况,一般而言,较高的劳动关系纠纷案件数和工伤保险待遇纠纷案件数,可能暗示着劳资纠纷频发,工伤认定、赔偿等方面存在争议,从而对劳动者保护产生不利影响,进而不利于城市宏观就业质量提升。为方便不同年份数据的可比性,本文以2004年为基期,利用GDP 指数和 CPI指数分别对实际GDP 、人均教育支出、职工平均工资进行平减。基于构建的中国城市宏观就业质量评价指标体系,本文以熵权法对2004-2019年间中国城市宏观就业质量进行测算,从而得到城市宏观就业质量综合得分。

2.核心解释变量。本文的核心解释变量为智慧城市试点建设。根据公布的三批智慧城市名单,本文将核心解释变量设定为虚拟变量形式,即将智慧城市样本设置为1,包含智慧城市设立当年及以后年份的样本,将其他城市设置为0。

3.控制变量。对于影响城市宏观就业质量的控制变量,本文选取经济发展水平、产业结构、外商直接投资、贸易开放程度、人力资本水平、人口密度、公共服务水平和城镇化水平。其中,对于经济发展水平,本文采用对数人均地区生产总值作为代理变量,并以2004年为基期的GDP指数对其进行去价格化处理。对于产业结构,本文采用第二产业增加值占地区GDP比重作为代理变量。对于外商直接投资,本文采用当年实际使用外资占地区GDP比重作为代理变量,各地区实际利用外资金额使用当年的人民币兑美元实际汇率将其核算为人民币单位表示。对于贸易开放程度,本文采用进出口贸易总额占地区GDP比重作为代理指标,各地区进出口贸易总额使用当年的人民币兑美元实际汇率将其核算为人民币单位表示。对于人力资本水平,本文采用对数普通高等学校在校学生人数(人)占地区总人口(万人)比重

作为代理指标。对于人口密度,本文采用对数地区每平方千米人口数作为代理指标。对于公共服务水平,本文采用对数地区医院床位数占地区总人口比重作为代理指标。对于城镇化水平,本文采用对数人均城市道路面积作为代理指标。

(三)数据来源与变量描述

本文数据来自2004-2019年的中国279个地级市面板数据。其中,智慧城市试点名单来源于中国住房和城乡建设部,城市宏观就业质量综合得分是基于前文构建的城市宏观就业质量评价指标体系,并利用熵权法测算得出,该指标体系中的二级指标以及控制变量数据均来自历年《中国城市统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国统计年鉴》、EPS数据库、北大法宝数据库和中国研究数据服务平台(CNRDS)。基于数据的可得性,城市层面的工会参与率由省级层面数据近似得到,城市层面的劳动关系纠纷案件数和工伤保险待遇纠纷案件数,是根据北大法宝数据库手工整理而得。由于部分地级市在样本期间内发生过行政级别更换或面临较为严重的数据缺失,本文剔除了以下地区的样本:山东省(莱芜市)、浙江省(湖州市)、广东省(东莞市、中山市)、海南省(三沙市、儋州市)、山西省(临汾市)、安徽省(巢湖市)、贵州省(铜仁市、毕节市)、云南省(普洱市)、青海省(海东市、海南藏族自治州)、新疆维吾尔自治区(吐鲁番市、哈密市)、西藏自治区(拉萨市、山南市、日喀则市、林芝市、昌都市、那曲市)。此外,对于样本城市中少量缺失值,本文采用三年移动平均差值法进行填补。具体描述性统计结果如表2所示。

通过对各城市宏观就业质量进行测算发现,2004-2019年间,中国各城市宏观就业质量平均得分不高,各城市之间差距仍然较大。从变动趋势来看,2004年以来,各城市宏观就业质量平均得分呈现稳步上升的趋势,表明中国城市宏观就业质量呈逐年向好趋势。从代表性城市来看,历年宏观就业质量综合得分前5名的城市基本保持稳定,分别为北京、上海、广州AhIDUoUWPmUKFSK1LYTZ9pcXuzwfaRVHV0vE2NDBV04=、重庆、武汉。值得注意的是,由于被纳入了智慧城市试点建设,重庆和郑州宏观就业质量综合得分显著上升。此外,除4个直辖市外,其余2019年排名前10的城市则分别来自广东省、湖北省、四川省、江苏省、陕西省和河南省。

五、实证分析

(一)基准回归

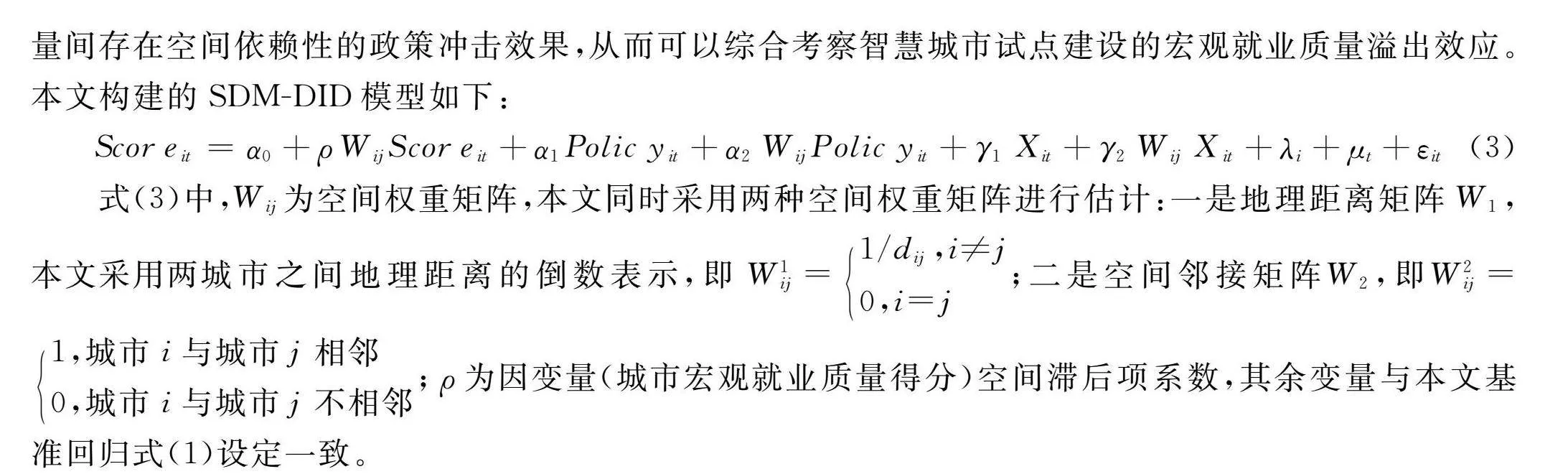

表3报告了智慧城市试点政策对城市宏观就业质量影响的基准回归结果。从回归结果来看,模型1~模型4的估计系数在 1% 水平上均显著为正,表明智慧城市试点政策的实施显著提升了城市宏观就业质量综合得分。根据模型(4)的回归系数可知,相对于非试点城市,智慧城市试点的实施对城市宏观就业质量综合得分平均提高了58%。可见,智慧城市作为新基建的集大成之作,不仅是各城市推动新型城镇化建设、发展数字经济的重要抓手,也是实现城市高质量就业的重要举措。就控制变量而言,经济发展、人力资本、公共服务和城镇化水平可以显著提升城市宏观就业质量,第二产业占比、外商直接投资、贸易开放程度、人口密度对城市宏观就业质量的影响为负,其中外商直接投资的回归系数不显著。

(二)稳健性检验

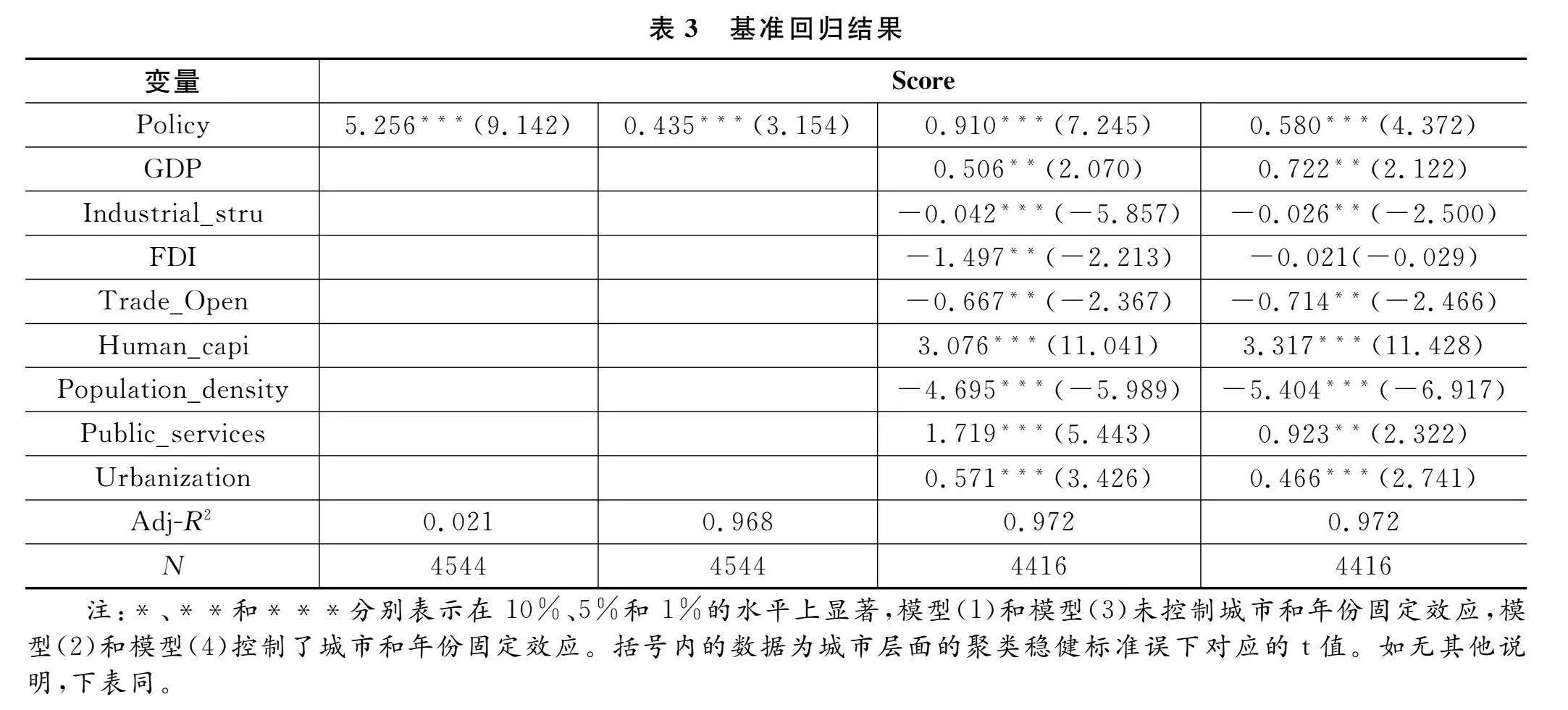

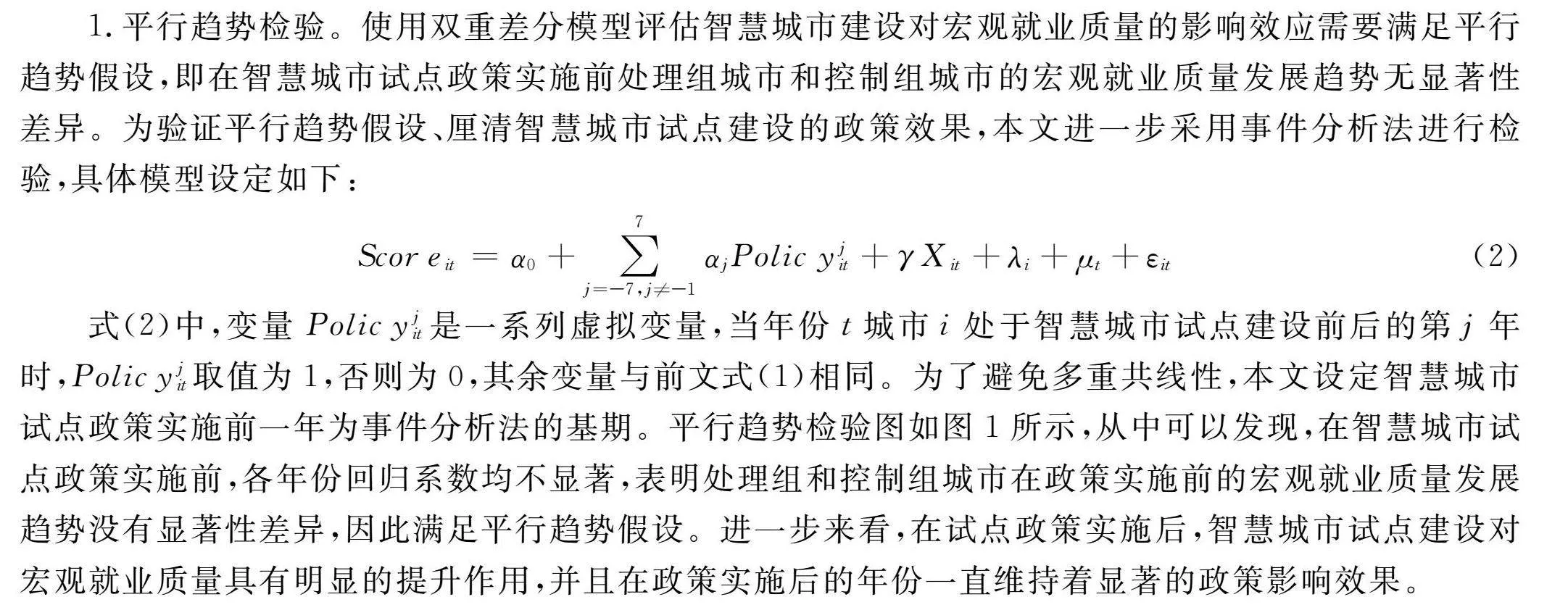

1.平行趋势检验。使用双重差分模型评估智慧城市建设对宏观就业质量的影响效应需要满足平行趋势假设,即在智慧城市试点政策实施前处理组城市和控制组城市的宏观就业质量发展趋势无显著性差异。为验证平行趋势假设、厘清智慧城市试点建设的政策效果,本文进一步采用事件分析法进行检验,具体模型设定如下:

Scoreit=α0+∑7j=-7,j≠-1αjPolicyjit+γXit+λi+μt+εit

(2)

式(2)中,变量Policyjit是一系列虚拟变量,当年份t城市i处于智慧城市试点建设前后的第j年时,Policyjit取值为1,否则为0,其余变量与前文式(1)相同。为了避免多重共线性,本文设定智慧城市试点政策实施前一年为事件分析法的基期。平行趋势检验图如图1所示,从中可以发现,在智慧城市试点政策实施前,各年份回归系数均不显著,表明处理组和控制组城市在政策实施前的宏观就业质量发展趋势没有显著性差异,因此满足平行趋势假设。进一步来看,在试点政策实施后,智慧城市试点建设对宏观就业质量具有明显的提升作用,并且在政策实施后的年份一直维持着显著的政策影响效果。

2.安慰剂检验。为了进一步验证宏观就业质量提升是受智慧城市试点政策的影响,而非遗漏变量或不可观测因素引起的,本文进行安慰剂检验。具体而言,通过随机选取与真实成为智慧城市数量相同的城市作为处理组,并构建虚假政策虚拟变量纳入基准模型进行重新估计,检验其估计系数和P值。从理论上看,如果基准回归没有受遗漏变量或不可观测因素的影响,虚假政策虚拟变量的估计系数应与0无显著差异。本文对上述过程重复进行了500次,发现估计系数的均值接近0,且该分布服从正态分布,而基准回归的估计系数明显落于该系数分布之外,P值大部分大于0.1。以上结果表明,智慧城市试点建设能够显著提升城市宏观就业质量的政策效应是稳健的。

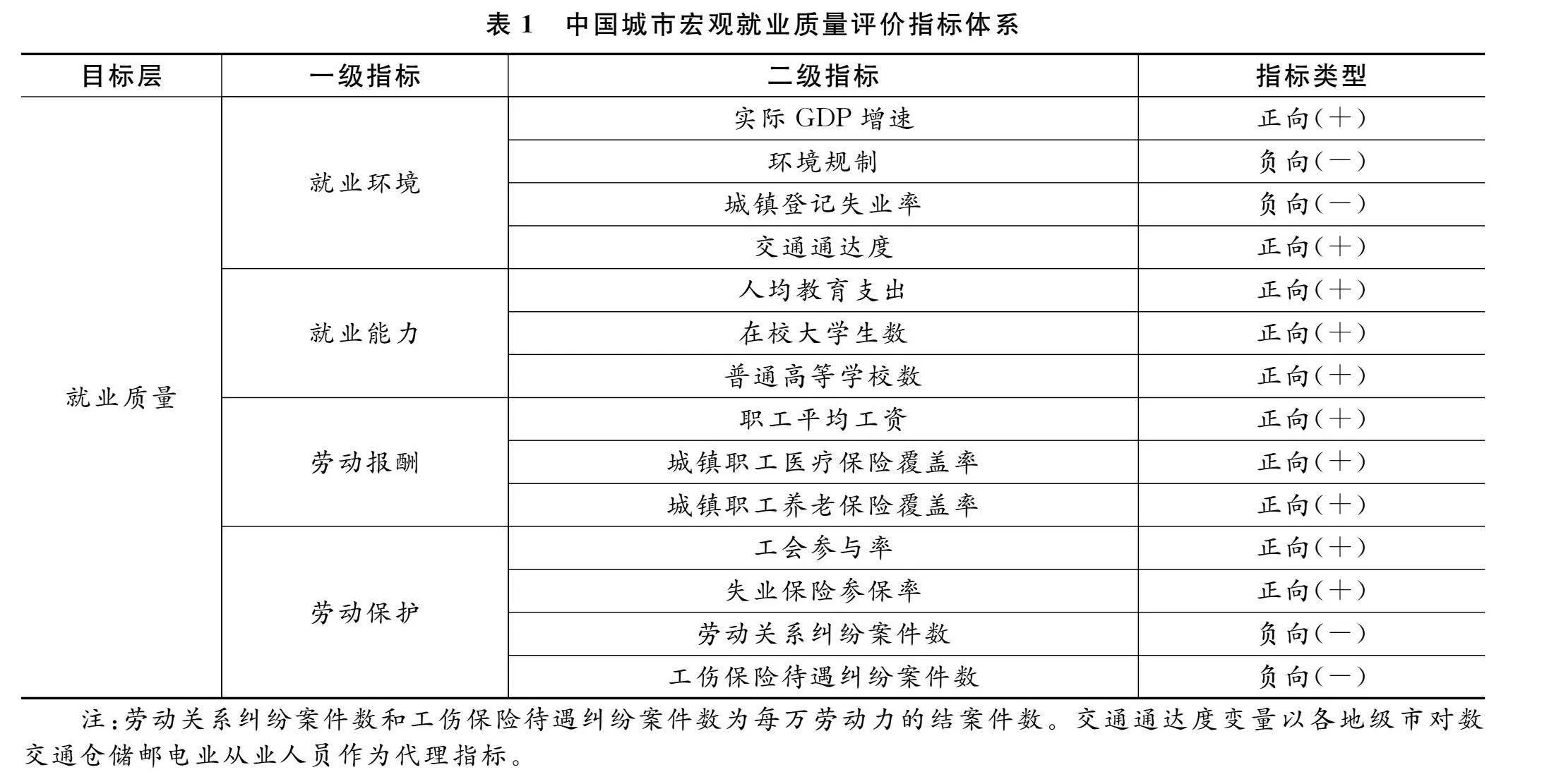

3.异质性处理效应检验: Goodman-Bacon分解。由于不同智慧城市实施试点政策的时间不同,已有文献发现多时点DID在双向固定效应下存在估计偏误问题(Baker等,2022)。其主要原因在于,政策处理效应在不同时间接受处理的组间可能会存在异质性,传统的双向固定效应模型在对多个不同时间受到政策处理组进行加权平均时可能存在负权重导致估计偏误。为此,本文参考Goodman-Bacon(2021)的做法进行了DID估计量分解,以考察双向固定效应下多时点DID估计的偏误程度。Goodman-Bacon分解将基准回归的系数分解为三个部分:一是早接受智慧城市试点作为处理组与晚接受智慧城市试点作为控制组;二是,晚接受智慧城市试点作为处理组与早接受智慧城市试点作为控制组;三是,从未接受试点的城市作为控制组。具体Goodman-Bacon分解结果如表4所示。

从表4中的分解结果可知,晚接受智慧城市试点作为处理组与早接受智慧城市试点作为控制组之间的DID估计系数为0.798,权重为0.023。由于该组估计系数为正且权重较小,可以认为对本文估计量不会造成严重偏误。同时Goodman-Bacon分解得到的估计系数为43.5%,在10%水平上显著可以认为本文核心结论较为稳健。

4. PSM-DID检验。国家在智慧城市试点的选择上可能并不是随机的,这会导致本文估计结果有偏。因此,本文进一步采用倾向得分匹配双重差分法(PSM-DID)来克服选择性偏误问题。本文选择经济发展水平、产业结构、外商直接投资、贸易开放程度、人力资本水平、公共服务水平、人口密度和城镇化作为协变量,采用Logit模型估计出各城市成为智慧城市的概率,即倾向得分值,并根据倾向得分值采用卡尺最近邻匹配法1∶1逐年进行匹配,以便处理组和控制组城市之间具有相似特征,从而达到类似随机实验的效果。匹配后,本文进行了平衡性检验。检验结果发现限于篇幅,文中未展示该检验结果,如有需要可联系作者获取。,匹配后各年份绝大多数匹配变量的系数值减小,并且大多数变量未达到显著性水平,所有回归的伪R2明显减小。这表明,不同年份处理组和控制组的匹配变量不存在系统性偏差,满足平衡性检验要求。基于上述匹配结果,PSM-DID估计结果如表5所示。表5中PSM-DID的估计系数为0.6292与本文基准回归系数0.58的结果相差不大,说明样本选择性偏误并不会严重影响本文的核心研究结论。

5.排除直辖市和省会城市样本。考虑到直辖市和省会城市经济发展、就业环境、就业能力等较为优越,并可能享有一系列就业促进政策,本文将其剔除基准回归样本,以排除就业环境和政治因素所导致的政策效果评估偏差,非重点城市(Non-focused_cities)的回归结果如表5所示。表5非重点城市结果显示,相较于基准回归,在排除重点城市后,智慧城市试点建设对城市宏观就业质量的提升作用依然显著,但回归系数有所降低,说明智慧城市试点政策对直辖市和省会城市这类大型城市的作用更加明显,呈现出马太效应。

(三)异质性分析

1.经济和互联网发展水平异质性。为考察智慧城市建设对不同经济和互联网发展水平地区宏观就业质量的影响效应,本文以2004年为基期,利用各城市人均GDP指标和国际互联网用户数的中位数将样本分为经济发展水平较高(EDH)和较低(EDL)的样本以及互联网发展较高(IDH)和较低(IDL)的样本,分组回归结果如表6所示。由表6可知,智慧城市建设对高经济发展水平和高互联网发展水平城市的宏观就业质量提升程度更大。可见,经济和互联网发展水平作为影响城市宏观就业质量的重要因素,提升城市经济和互联网发展水平,可以增强智慧城市建设的宏观就业质量提升效应。

2.城市区位异质性。为进一步考察城市区位异质性如何影响智慧城市建设的宏观就业质量提升效应,本文按照各城市地理位置将全样本划分为东部(east)、中部(central)和西部(west)地区,进行区位分组回归,具体结果如表7所示。表7显示,智慧城市建设对东部、中部和西部地区城市的宏观就业质量均有正向促进作用,但对东部地区城市的影响效应更为显著。如今,中国区域发展空间布局逐步优化,为建设现代化经济体系,应继续深入贯彻落实区域协调发展战略,统筹推进东部、中部和西部地区协调均衡发展,谨防区域发展失调而扩大异质性区位智慧城市建设的宏观就业质量提升效应,促进各地区城市协同实现更高质量就业。

六、进一步分析

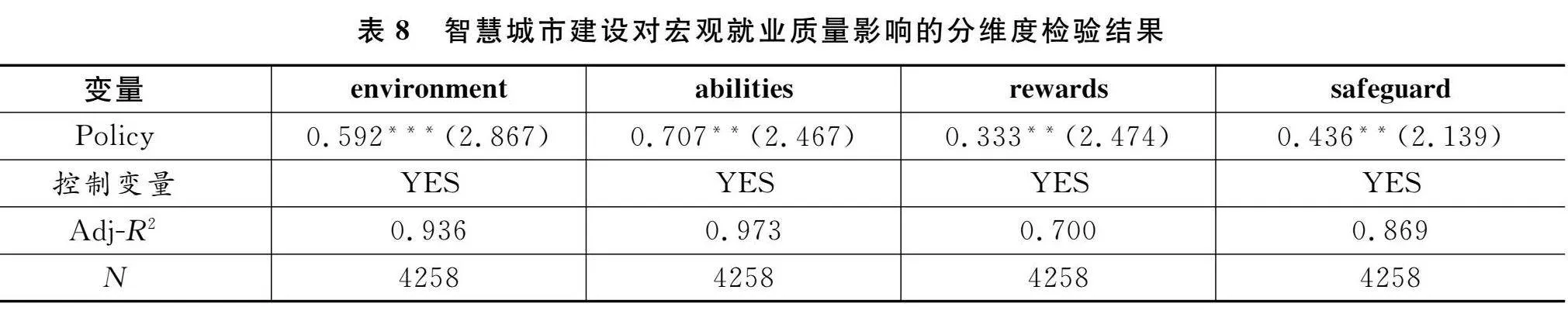

(一)就业质量分维度检验

就业质量作为一个综合性概念,前文构建的城市宏观就业质量评价指标体系包括就业环境(environment)、就业能力(abilities)、劳动报酬(rewards)、劳动保护(safeguard)四个一级指标,本文进一步检验了智慧城市建设对宏观就业质量分维度的影响,具体回归结果如表8所示。由表8可知,智慧城市建设对就业环境的影响在1%水平上显著为正,对就业能力、劳动报酬、劳动保护的影响均在5%水平上显著为正,从影响效应角度来看,智慧城市建设对就业能力和就业环境的影响较大,对劳动保护和劳动报酬的影响次之。可见,就业环境、就业能力、劳动报酬、劳动保护作为反映城市宏观就业质量的重要维度,智慧城市建设通过提高或改善以上各维度从而助力城市实现高质量就业。其内在原因在于,智慧城市以人工智能、大数据、云计算、物联网等为代表的数字技术驱动形成,涉及城市数字基础设施、多领域数字化平台、海量数据资源的融合应用,要求劳动者所需掌握的数字技能水平要求更高,从而有助于激发劳动者不断提升自身数字人力资本和数字素养水平,促使劳动能力不断增加。同时,智慧城市建设可以高效提升城市管理的科学化、精细化和智能化水平,降低环境污染,缓解城市交通拥堵,进而有利于就业环境和劳动保护的改善提升。此外,智慧城市建设推动企业生产条件和生产要素重新组合,有利于提升企业全要素生产率(姚圣文等,2021),进而可以促进劳动报酬的增加。

(二)机制检验

结合前文机理分析,本文进一步从科学技术创新(inventions)、社会分工深化(social_division)、人均科技投入(technological_input)、就业结构(employment_structure)角度实证检验智慧城市试点建设对宏观就业质量的影响机制。本文直接考察智慧城市试点建设对机制变量的影响效应。其中,科学技术创新利用对数城市申请发明专利数量衡量;社会分工参考易鸣等(2019)的做法,利用对数城市社会消费品零售总额衡量,并使用居民消费价格指数进行平减;人均科技投入利用对数城市人均科技支出衡量,并使用居民消费价格指数进行平减;就业结构利用第三产业从业人员比重衡量。对于控制变量,本文分别引入了经济发展水平、产业结构、外商直接投资、贸易开放程度、人力资本水平、人口密度、公共服务水平一级城镇化水平。具体影响机制回归结果如表9所示。

由表9可知,智慧城市试点建设对城市科学技术创新、社会分工深化、人均科技投入、就业结构的影响均在1%水平上显著为正,这表明相对于非试点城市,智慧城市试点的实施能够有效提高城市科技创新水平、深化社会分工、增加人均科技投入、改善城市就业结构,进而助力城市实现更高质量就业。具体来看,智慧城市试点建设对科学技术创新的提升效应约为9.2%,对推动社会分工深化的效应约为0.2%,对增加人均科技投入的效应约为15.1%,对改善就业结构的效应约为91.2%。当下,随着数字经济发展,智慧城市建设拥有广阔的应用场景和创新空间,借助数字技术迭代升级以及不断增加人均科技投入可以打造城市数字化科创生态体系。在该体系内,智慧城市通过培育新产业、新业态和新商业模式,推动社会分工不断深化,消费结构及消费质量不断提升,从而刺激社会消费品零售总额进一步增加。智慧城市建设和居民消费品质升级为服务业快速发展提供了有力支撑,促使传统产业向高技术、高集约化方向发展,第三次产业结构不断升级加速了第三产业就业比重快速提升。可见,智慧城市建设在通过提高城市科技创新水平、深化社会分工、增加人均科技投入、改善城市就业结构,进而提升城市宏观就业质量的同时,也必将为中国经济实现高质量发展增添持久动力。

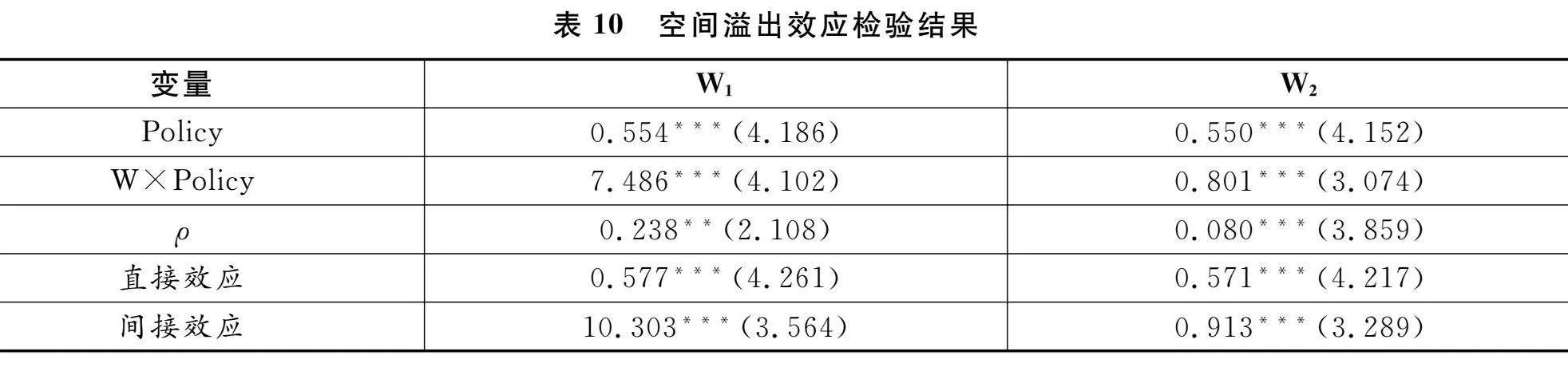

(三)空间溢出效应检验

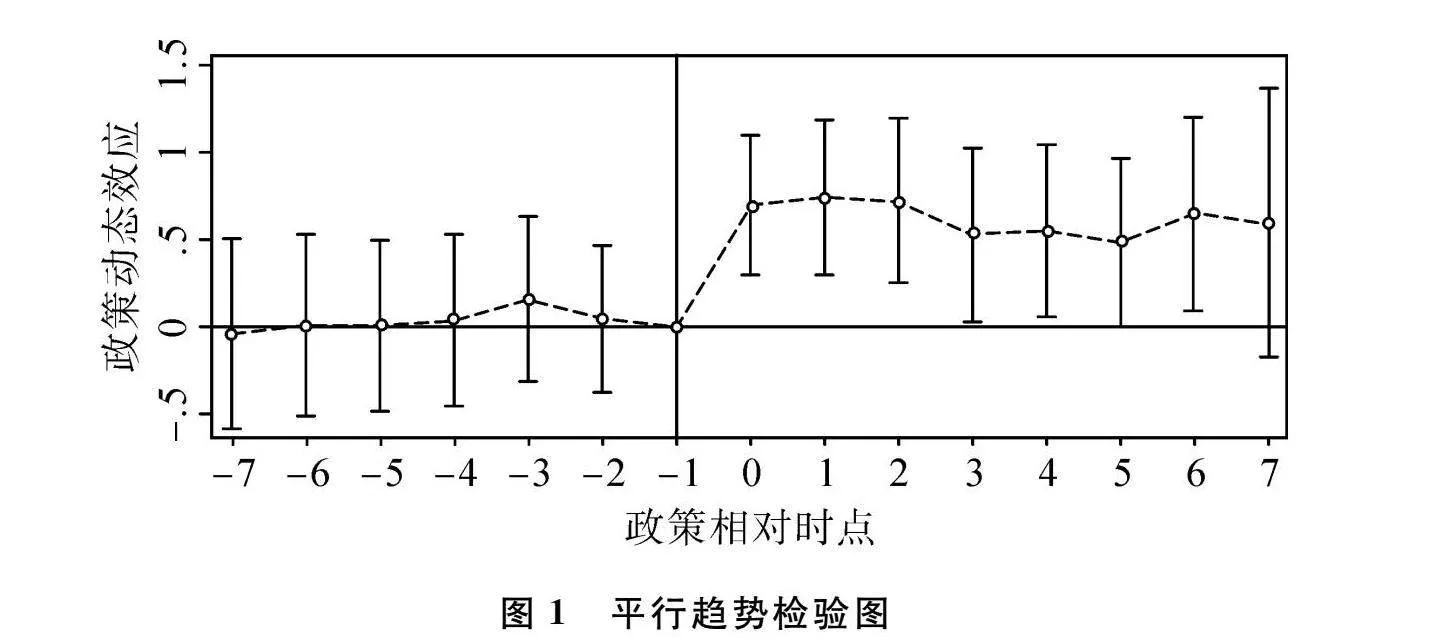

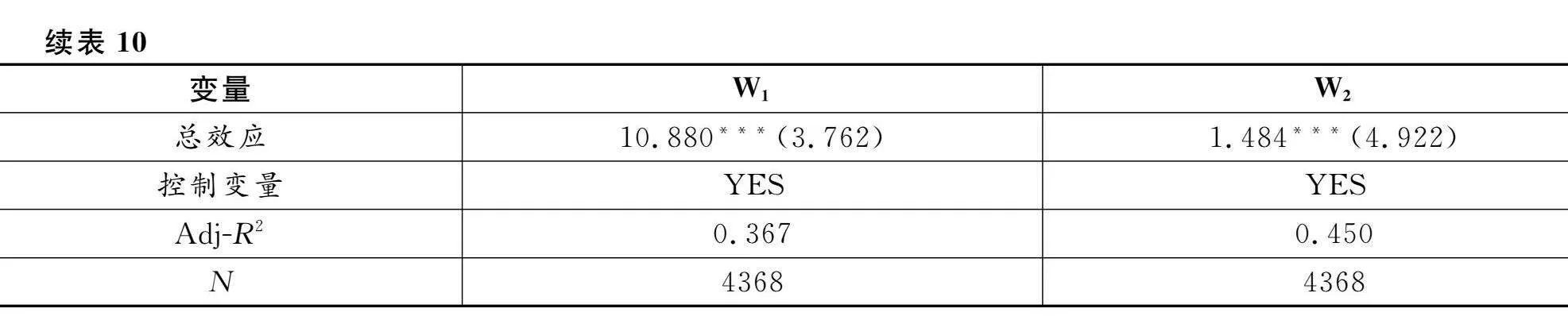

城市就业质量具有外溢性,智慧城市试点建设在提升本地区就业质量的同时也可能带动周边城市就业质量的提升。考虑到传统双重差分模型隐含个体处理效应稳定性假设,即政策干预一般不具有外溢效应,但是现实经济社会中往往难以满足该假设,通常需要放宽对个体处理效应稳定性假设的限制(Rubin,1980)。为此,本文进一步构建空间杜宾双重差分模型(SDM-DID)对智慧城市试点建设的政策溢出效应进行估计。与传统双重差分模型相比,空间双重差分模型放宽了个体处理效应稳定性假设,不仅考虑了政策对本地区产生的直接影响,也可以估计政策对周边地区产生的空间溢出效应,能够评估变量间存在空间依赖性的政策冲击效果,从而可以综合考察智慧城市试点建设的宏观就业质量溢出效应。本文构建的SDM-DID模型如下:

Scoreit=α0+ρWijScoreit+α1Policyit+α2WijPolicyit+γ1Xit+γ2WijXit+λi+μt+εit (3)

式(3)中,Wij为空间权重矩阵,本文同时采用两种空间权重矩阵进行估计:一是地理距离矩阵W1,本文采用两城市之间地理距离的倒数表示,即W1ij=1/dij,i≠j0,i=j;二是空间邻接矩阵W2,即W2ij=1,城市i与城市j相邻0,城市i与城市j不相邻;ρ为因变量(城市宏观就业质量得分)空间滞后项系数,其余变量与本文基准回归式(1)设定一致。

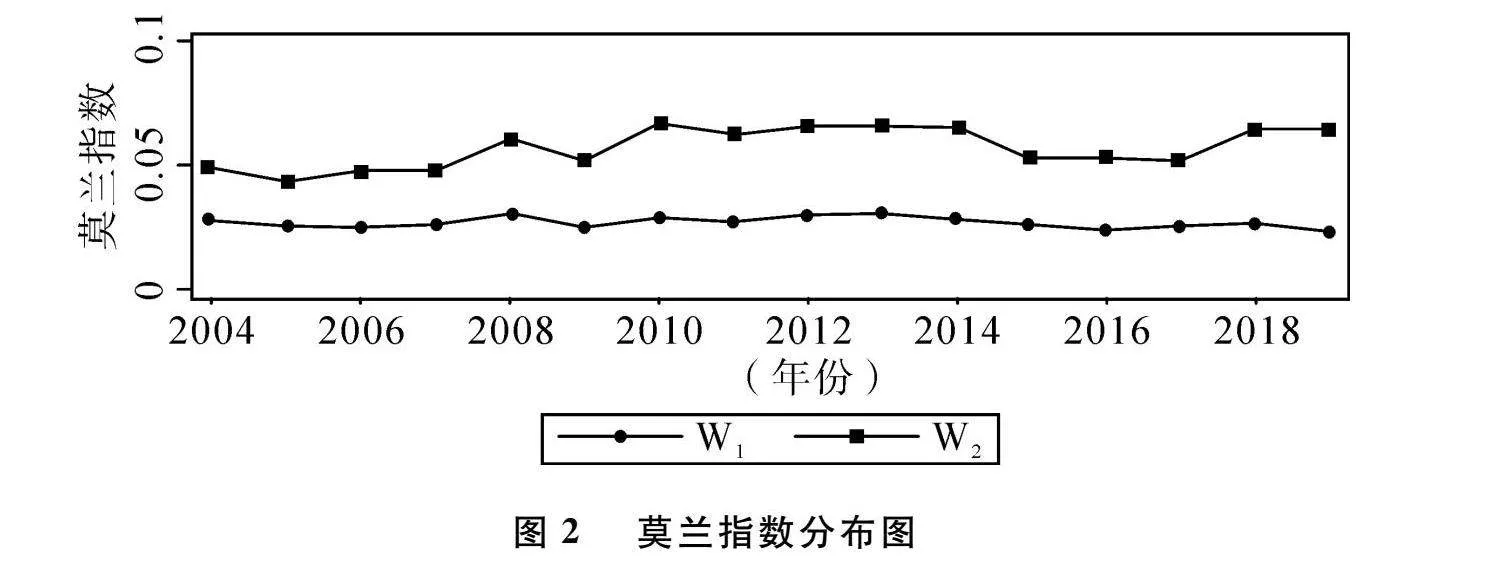

1.空间自相关与SDM适用性检验 。空间计量模型的使用前提是变量存在空间自相关。因此,本文通过莫兰指数(Moran’s I)来检验城市就业质量的空间相关性,图2绘制了历年莫兰指数分布。从图3中可以发现,两种矩阵的莫兰指数均为正值,且对应的P值均小于0.001,这表明城市宏观就业质量存在空间自相关,可以适用于空间计量分析。本文对空间杜宾模型(SDM)能否退化为空间滞后模型(SLM)或空间误差模型(SEM)进行了检验,发现Wald检验和LR检验结果均显著拒绝了SDM可以退化为SLM或SEM的原假设

限于篇幅,本文未汇报Wald检验和LR检验结果,如有需要可联系作者获取。可见,本文选择SDM进行估计是合适的。

2.空间溢出效应检验结果。表10报告了在两种空间权重矩阵情况下,智慧城市试点建设对城市宏观就业质量影响的空间溢出效应。从中可以发现,无论是采用地理距离矩阵(W1)还是空间邻接矩阵(W2),智慧城市试点和其空间滞后项系数均显著为正,而且城市宏观就业质量的空间滞后项系数(ρ)也均正向显著,这表明智慧城市试点建设对城市宏观就业质量具有显著的正向空间溢出效应。考虑到SDM 模型的估计系数并不能直接反映智慧城市试点建设对宏观就业质量的边际影响,因此本文进一步将空间效应分解为直接效应、间接效应和总效应。其中,直接效应为智慧城市试点建设对本地区城市宏观就业质量的影响,间接效应为智慧城市试点建设对其他地区就业质量的影响,总效应为智慧城市试点建设对区域整体就业质量的平均影响。表10中的结果显示,基于两种空间权重矩阵的三种影响效应均在1%的显著性水平下正向显著,表明在考虑到空间溢出效应的情况下,智慧城市试点建设在显著提升示范地区宏观就业质量的同时,也带动了周边地区和邻近地区就业质量的提升,发挥了“中心和外围”共同发展的示范作用,产生了空间溢出下的城市宏观就业质量提升效应,形成了所谓的“涓滴效应”,推动了区域城市整体宏观就业质量的协同提升。

七、结论与政策建议

智慧城市是推动数字经济发展的重要应用场景,兴业、善政、利民是其建设的核心目标。本文将智慧城市试点建设项目作为一项准自然实验,从理论层面梳理了智慧城市建设对城市宏观就业质量影响的内在机理,并基于2004-2019年中国城市面板数据,采用多时点双重差分模型实证检验了智慧城市建设对城市宏观就业质量的影响。研究发现:(1)智慧城市试点政策的实施在1%水平上显著提升了城市宏观就业质量水平,相对于非试点城市,智慧城市试点的实施对城市宏观就业质量综合得分平均提高了58%,该结论通过了平行趋势检验、安慰剂检验、异质性处理效应检验、PSM-DID以及排除直辖市和省会城市样本检验。(2)异质性分析表明,智慧城市建设的宏观就业质量提升效应在高经济发展水平和高互联网发展水平城市更显著,在区域异质性上,与中、西部相比,智慧城市建设对东部城市宏观就业质量的提升作用更大。宏观就业质量分维度检验结果显示,智慧城市建设对就业环境的影响在1%水平上显著为正,对就业能力、劳动报酬、劳动保护的影响均在5%水平上显著为正,从影响效应角度来看,智慧城市建设对就业能力和就业环境的影响较大,对劳动保护和劳动报酬的影响次之。(3)机制检验表明,智慧城市建设主要通过提升城市科学技术创新、深化社会分工、增加人均科技投入、改善城市就业结构,助力城市实现更高质量就业。(4)空间溢出效应检验显示,智慧城市试点建设对城市宏观就业质量具有显著的正向空间溢出效应,智慧城市试点建设发挥了“中心和外围”共同发展的示范作用,形成了“涓滴效应”,推动了区域城市整体宏观就业质量的协同提升。针对上述结论,本文提出以下政策建议:

第一,加速布局智慧城市建设,促进城市数字化水平提档升级。进一步加快城市新型基础设施建设,全面推进城市信息模型基础平台建设,搭建城市统一的感知管理服务平台,大幅度提高城市数字化、精细化和智能化管理水平。打造智慧城市创新应用新高地,促进城市数字经济和实体经济深度融合发展,推动建设完善智慧城市相关产业联盟,为新产业、新业态和新商业模式创新融合发展提供成长沃土。

第二,努力缩小不同区域经济和互联网数字鸿沟,助力智慧城市不断改善就业环境、就业能力、劳动报酬和劳动保护。深入实施区域协调发展战略,全面强化中、西部地区互联网基础设施建设,加速缩小区域经济和互联网数字鸿沟。加快创新驱动型和就业导向型的教育改革,不断优化智慧城市就业环境,提升就业能力,增加劳动报酬,促进智慧城市人力资源服务业高质量发展,扩大就业服务供给,强化智慧城市就业者的劳动保护力度。

第三,进一步推动城市科学技术创新、深化城市社会分工、增加人均科技投入、改善城市就业结构。加大城市科技创新投入力度,加强关键核心技术攻关,联通产学研用,构建完善且自主可控的智慧城市创新链、产业链和供应链。加强智慧城市跨界融合发展,全面创新消费业态和模式,深化城市社会分工水平。促进城市产业结构和就业结构协调发展,推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合,同时大规模、多层次开展职业技能培训,努力提升城市劳动者数字人力资本。

第四,全面提高要素协同配置效率,促进智慧城市与相邻城市资源的高效流动与合理配置。健全区域协调发展体制机制,促进智慧城市与相邻城市之间的各类要素流通、开放、共享以及业务协同,合理规划不同区域产业布局,深化区域合作机制,打破区域间分割壁垒,健全区域协调发展的法律法规体系。发挥智慧城市的辐射带动作用,创新城市建设与治理方式,提供新型城市体验,促进智慧城市与相邻城市联动发展。

参考文献:

[1] 崔岩、黄永亮,2023:《就业技能与职业分化——农民工就业质量的差异及其社会后果》,《社会学研究》第5期。

[2] 韩晶、陈曦,2020:《就业质量差异视角下区域创新效率研究》,《工业技术经济》第6期。

[3] 胡拥军、关乐宁,2022:《数字经济的就业创造效应与就业替代效应探究》,《改革》第4期。

[4] 赖德胜等,2011:《中国各地区就业质量测算与评价》,《经济理论与经济管理》第11期。

[5] 李磊等,2021:《机器人的就业效应:机制与中国经验》,《管理世界》第9期。

[6] 李礼连等,2022:《公共就业服务提高了农民工就业质量吗?》,《中国农村观察》第4期。

[7] 郭露、王峰,2024:《“增量”是否“提质”:数字经济对灵活就业质量的影响》,《财经科学》第3期。

[8] 戚聿东等,2020:《数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升》,《经济学动态》第11期。

[9] 戚聿东等,2021:《数字经济时代新职业促进专业化发展和经济增长的机理研究——基于社会分工视角》,《北京师范大学学报(社会科学版)》第3期。

[10] 秦广强、林芸媛,2024:《新兴青年群体的就业质量及其影响因素分析》,《中国青年研究》第1期。

[11] 苏丽锋,2013:《我国转型期各地就业质量的测算与决定机制研究》,《经济科学》第4期。

[12] 孙继国、柴子涵,2023:《数字普惠金融对地区就业质量的影响》,《宏观质量研究》第4期。

[13] 王贵东,2017:《中国制造业企业的垄断行为:寻租型还是创新型》,《中国工业经济》第3期。

[14] 谢文栋,2023:《城市电商化发展能否实现稳就业?》,《财经研究》第1期。

[15] 杨超、张征宇,2022:《流动人口与本地人口就业质量差异研究:现状、来源与成因》,《财经研究》第4期。

[16] 姚圣文等,2021:《智慧城市建设提高企业全要素生产率了吗?》,《科学学研究》第11期。

[17] 易鸣等,2019:《金融摩擦、创新创业与经济增长——基于劳动分工的视角》,《世界经济文汇》第4期。

[18] 张抗私、韩佳乐,2022:《就业质量协调发展:评价指数与实证分析》,《宏观质量研究》第5期。

[19] 张顺、郭娟娟,2022:《就业质量对城镇居民失业率的影响》,《中国人口科学》第1期。

[20] Ahvenniemi, H., Huovila, A., Pinto-Sepp, I. and Airaksinen, M., 2017, What are the Differences between Sustainable and Smart Cities? Cities. 60: 234-245.

[21] Baker, A. C., Larcker, D. F. and Wang, C. C. Y., 2022, How Much Should We Trust Staggered Difference-in-Differences Estimates? Journal of Financial Economics, 144(2): 370-395.

[22] Batty, M., 2018, Artificial Intelligence and Smart Cities, Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 45(1): 3-6.

[23] Caselli, M., 2018, Do All Imports Matter for Productivity?Intermediate Inputs vs Capital Goods, Economia Politica, 35(2): 285-311.

[24] Evangelista, R., Guerrieri, P. and Meliciani, V., 2014, The Economic Impact of Digital Technologies in Europe, Economics of Innovation and New Technology, 23(8): 802-824.

[25] Goodman-Bacon, A., 2021, Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing, Journal of Econometrics, 225(2): 254-277.

[26] Henley, A., 2021, The Rise of Self-employment in the UK: Entrepreneurial Transmission or Declining Job Quality? Cambridge Journal of Economics, 45(3): 457-486.

[27] Joshi, S., Saxena, S., Godbole, T. and Shreya., 2016, Developing Smart Cities: An Integrated Framework, Procedia Computer Science, 93: 902-909.

[28] Kandt, J. and Batty, M., 2021, Smart Cities, Big Data and Urban Policy: Towards Urban Analytics for the Long Run, Cities, 109: 102992.

[29] Ke, X., Chen, H., Hong, Y. and Hsiao, C., 2017, Do China’s High-speed-rail Projects Promote Local Economy?—New Evidence from a Panel Data Approach, China Economic Review, 44: 203-226.

[30] Rubin, D. B., 1980, Randomization Analysis of Experimental Data in the Fisher Randomization Test, Journal of the American Statistical Association, 75(371):575-582.

[31] Shu, S., Wang, Y., Kang, H., Wu, C. H. and Arenius, P., 2023, Understanding The Role of Job Quality in the Association of Employees’ Career Change to Self-employment and Job Satisfaction, Personnel Review, 52(1): 288-303.

[32] Srinivasan, A. and Venkatraman, N., 2018, Entrepreneurship in Digital Platform: A Network-centric View, Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1): 54-71.

[33] Stecy-Hildebrandt, N., Fuller, S. and Burns, A., 2018, “Bad” Jobs in a “Good” Sector: Examining the Employment Outcomes of Temporary Work in the Canadian Public Sector, Work, Employment and Society, 33(4): 560-579.

[34] Stier, H., 2015, The Skill-divide in Job Quality: A Cross-national Analysis of 28 Countries, Social Science Research, 49: 70-80.

[35] Terzi, N., 2011, The Impact of E-commerce on International Trade and Employment, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24: 745-753.

[36] Witkowski, K., 2017, Internet of Things, Big Data, Industry 4.0-innovative Solutions in Logistics and Supply Chains Management, Procedia Engineering, 182:763-769.

[37] Xue, X., Wang, X. and Li, L., 2019, Employment Absorption Capacity of E-commerce Service Industry, Journal of Coastal Research,93: 879-882.

The Impact of Smart Cities on Macro Employment Quality

in the Digital Economy Era

Ding Shulei1 , Liu Cuihua2 and Bao Wen3

(1.School of Labor Economics, Capital University of Economics and Business;

2.School of Economics, Capital University of Economics and Business;

3.Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences)

Abstract:Smart city is an important application scenario to promote the development of digital economy, and the core objectives of its construction are to promote employment, good governance and benefit the people. The article sorts out the intrinsic mechanism of the impact of smart city construction on macro employment quality at the theoretical level, and empirically tests it using a multi-temporal double difference model based on Chinese urban panel data from 2004-2019. The study finds that smart city construction significantly improves macro employment quality at the 1% level, a finding that passes a series of robustness tests. Heterogeneity analysis shows that the macro employment quality improvement effect of smart city construction is more significant in cities with high economic development level, high Internet development level, and in the eastern region. The results of the macro employment quality sub-dimension test show that smart city construction significantly improves employment environment, employability, labor compensation and labor protection, among which the impact on employability and employment environment is greater, and the impact on labor protection and labor compensation is the second. The mechanism test analysis shows that smart city construction mainly helps cities achieve higher quality employment by enhancing scientific and technological innovation, deepening the social division of labor, increasing per capita investment in science and technology, and improving urban employment structure. The spatial spillover effect test shows that the construction of smart cities has a significant positive spatial spillover effect on macro employment quality, playing a demonstration role of “center and periphery” co-development, forming a “trickle-down effect” and promoting the synergistic improvement of the overall employment quality of regional cities. The findings of the article provide empirical evidence and policy implications for promoting smart cities in the digital economy and striving to achieve high-quality urban employment.

Key Words:digital economy;smart cities;employment quality;time-Varying DID;spillover effects

■责任编辑 邓 悦