农民工能否从数字经济中受益?

2024-11-07宁满秀罗叶张维泰

摘 要:高质量就业是高质量发展的重要内涵,数字经济正成为驱动高质量就业的新引擎。基于中国家庭追踪调查数据(CFPS),运用固定效应模型,探究数字经济对农民工就业质量的影响。研究发现,总体而言,数字经济对农民工劳动收入、劳动福利和劳动强度维度的就业质量存在显著负向影响。进一步地,聚焦于数字经济影响农民工就业质量的组群异质性。基于技能和职业任务类型分组的结果表明,与高技能农民工相比,数字经济对低技能农民工劳动收入和劳动福利的负向冲击更加显著;相较于非常规任务组农民工,数字经济显著降低常规任务组农民工就业质量水平。就不同产业部门的农民工而言,与生产部门农民工相比,数字经济显著提升高端服务部门农民工的劳动收入和劳动福利;却造成低端服务部门农民工劳动福利水平下降。相较于非贫困户农民工,数字经济显著提高贫困家庭农民工的劳动收入,但造成其劳动福利、劳动强度和就业稳定性维度的就业质量下降。由此可知,数字经济在一定程度上对人力资本劣势的农民工群体产生了就业冲击。若要充分发挥数字经济在促进高质量充分就业方面的作用,就要努力消弭人群间的“数字鸿沟”,建立行之有效的教育与培训体系,予以数字弱势群体一定的政策保护,让数字经济产生的就业红利更具包容性与普惠性。

关键词:数字经济;就业质量;农民工

一、引言

党的二十大报告明确指出:“就业是最基本的民生。强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业。”实现高质量就业不仅是推动经济高质量发展的内在要求,也是扎实推进全体人民共同富裕的重要基础。伴随工业化和城镇化的快速发展,亿万农民向生产率较高的城市和非农部门转移,为中国经济持续高增长注入源源不断的动力(程名望等,2018)。然而,受户籍制度壁垒和自身劳动禀赋的影响,农民工一直被列为城镇就业市场中的“弱势群体”,其就业质量状况令人堪忧,表现在收入水平低、就业稳定性差、过度劳动、福利待遇缺失以及雇佣关系不规范等方面(杨超和张征宇,2022)。在当前经济增速放缓的新阶段下,市场主体尤其是劳动密集型企业、中小企业面临更加严峻的发展困境,与城镇劳动力相比,缺乏核心竞争力的农民工群体更易遭受巨大的就业冲击和收入损失,就业质量提升困境进一步凸显。中国正处于高质量发展的关键时期,数以亿计农民工高质量就业事关经济增长动能的有效转换以及脱贫攻坚成果的巩固与拓展。因此,如何提高农民工就业质量,已成为政府决策部门日益关注的重点问题。

经济下行压力下逆势加速发展的数字经济已然成为高质量发展的新引擎。数字经济是指以数字化知识与信息为生产要素、现代信息网络为载体、信息通信技术为支撑,推动经济效率提升和结构优化的经济活动,其内容涵盖数字产业化和产业数字化两部分当前被广泛认可的数字经济定义来自于2016年杭州G20峰会上通过的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。国家统计局(2021)从数字产业化和产业数字化两个方面明确数字经济的范围。。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告(2022年)》显示,2021年中国数字经济规模占GDP比重达39.8%。数字经济在助力中国经济提质增效的同时,在对冲短期就业影响、培育新增就业、提升就业质量以及升级就业结构等方面发挥着重要作用,为农民工高质量就业提供契机。一方面,数字产业化带来的新产业层出不穷,具体包括电信业、信息通信业、软件和信息技术服务业等,创造出大量高质量就业岗位;另一方面,人工智能、大数据、云计算等数字技术加速向传统工业、服务业部门渗透,这一产业数字化过程催生电子商务、平台经济、智能制造等数字化新模式接替涌现,为劳动者提供了新的就业机会。

但是,数字经济浪潮下农民工就业质量提升也将面临更加严峻的挑战,主要体现在以下几个方面:第一,数字技术的应用和数字产业的发展势必会替代部分重复性、低端的就业岗位,而被技术挤出的农民工只能涌入劳动生产率更低的行业,从而引发包括收入在内的一系列质量问题。第二,数字经济时代数字劳动形式,如平台经济、零工经济等,模糊了传统的雇佣关系,加剧就业的不稳定性,导致其社会保障维度的质量问题受到挑战。第三,以平台就业、非正规就业和灵活就业为主的数字经济时代就业新形态,在大数据算法驱动下形成了“困在系统”“被技术控制”的模式,存在劳动时间长,劳动边际报酬低等质量问题。新型就业模式下,本来就难以享受与城镇居民同等福利待遇的农民工与高质量就业日趋疏远。鉴于此,本文试图回答以下研究问题:第一,数字经济对农民工就业质量究竟产生何种影响?第二,对不同技能、职业任务类型、产业部门的农民工群体,这一影响具有怎样的异质性?显然,厘清数字经济与农民工就业质量之间的内在逻辑关系,有助于全面评价数字经济的就业效应,探索数字经济时代下促进农民工高质量充分就业,扎实推进共同富裕的有效路径。

相比以往研究,本文可能有以下几个方面的创新:第一,相较于以多个指标合成的综合变量衡量就业质量,本文从理论和实证上分别探讨数字经济对农民工劳动收入、劳动福利、劳动强度和就业稳定性四个维度就业质量的影响,以区分数字经济对农民工不同维度就业质量造成的不同影响,丰富了农民工就业质量的现有研究成果。第二,本文从技能水平、职业任务类型、所处行业等方面进一步挖掘农民工各维度就业质量如何随数字经济发展而变化,系统考察了数字经济对不同特征、不同处境农民工劳动收入、劳动福利、劳动强度和就业稳定性的不同影响,以期探索数字经济高速发展背景下农民工就业质量提升的可能路径,为有关部门政策制定提供经验证据。

二、文献述评

本文关注数字经济与农民工就业质量之间的关系,与此有关的研究围绕数字经济及其引发的技术变革对劳动力市场的影响进行了广泛探讨,包括就业总量和就业结构等方面。因此本文后续的文献评述将讨论与此相关的文献。

第一类文献是关于数字经济对就业总量和结构的影响。在就业总量研究方面,与此相关的文献聚焦于人工智能等数字技术如何影响就业总体水平。众多学者从宏观层面的视角出发,在理论和实证上验证数字技术对就业总量具有“就业替代”与“就业创造和补偿”双重效应(Acemoglu和Restrepo,2018;Bessen,2018)。即数字技术应用既会导致部分工作自动化,对劳动者工作任务甚至工作岗位产生挤出效应;也能通过生产率效应和岗位创造效应补偿或增加就业。最终的影响效果与自动化技术产生前述两种相反作用力的占优情况有关(Autor,2015)。在就业结构研究方面,首先关注就业技能结构变化。已有研究基于人工智能的技能偏向性和任务偏向性视角对此予以解释,认为执行重复性工作的低技能劳动者易在技术变革中被取代;适用于非常规任务的高技能劳动者则因其与数字技术形成良好互补性而更受劳动力市场的欢迎,从而引起劳动力结构变革(Lordan和Neumark,2018;Autor 等,2003)。其次表现为就业行业结构变化。一方面,数字经济发展造成部分劳动密集型制造业被自动化,导致制造业就业占比下降;另一方面,数字经济创造众多新兴就业岗位,吸纳大量第三产业就业人员,推动就业服务业化(戚聿东等,2020)。微观视角的研究结果表明,数字经济能够促进农村劳动力非农就业,进而带动就业结构转型(田鸽和张勋,2022)。

第二类文献是就业质量及数字经济对就业质量的影响。就业质量是一个多维度概念,反映劳动者从事工作时获得工作条件的优劣程度。就业质量源于20世纪90年代国际劳工组织(ILO)提出的“体面劳动”概念以及由此构建的指标体系,包括充足的收入、充分的劳动权利和社会保障等。而后欧盟委员会的工作质量指数、欧洲基金会的四维度就业质量指标体系、经济合作与发展组织的生活福祉测量指标体系相继出现,尽管上述指标体系之间存在差异,但大多涵盖了工作收入、工作强度、工作福利等反映工作条件的客观指标。进入21世纪以来,农民工就业问题引起学术界的广泛关注,国内学者开始讨论农民工就业质量问题。鉴于我国农民工群体流动性强、工作报酬低、劳动强度大等特殊性,学者们通常使用工资收入、工作强度、就业稳定性和劳动福利等指标测度农民工就业质量(林龙飞和祝仲坤,2022;李中建和袁璐璐,2017)。

在有关数字经济与农民工就业质量的研究中,学者们主要考察的是数字经济某个侧面的作用,如数字金融、产业智能化等(齐乐和陶建平,2023;郭晴等,2022)。零星研究基于数字经济的本质内涵,直接讨论数字经济对农民工就业质量的影响,未能得出一致结论。一部分观点认为,数字经济能够显著提高农民工就业质量(王若男和张广胜,2024;张广胜和王若男,2023;易莹莹和曹家诚,2023);另一部分观点则指出,数字经济对农民工就业质量的影响呈现“先上升后下降”的“倒U型”(林龙飞和祝仲坤,2022)。现有研究存在争议的原因主要在于,大多数研究侧重于将多个维度就业质量指标合成为就业质量综合指数,笼统地从理论和实证上探讨数字经济与农民工就业质量综合指数的关系。但实际上,数字经济对农民工不同维度就业质量产生影响的机制是不同的,需要单独进行理论分析和实证检验。而笼统地将就业质量归于一体,不仅难以观察到数字经济对农民工不同维度就业质量的影响差异,而且不同的就业质量综合指数构建方法对各指标赋予权重不同,容易导致实证结果表现出较大的不确定性。

综上所述,既有研究成果为本文后续探索提供了丰富的理论借鉴与实证参考,但仍存在进一步深化的空间,主要体现在以下几个方面:首先,现有研究对数字经济影响农民工群体就业质量的关注尚处于起步阶段,研究结论尚存分歧,少有文献从理论和实证上逐aXx7nTV7GRxRe3LQwhwtww==一探讨数字经济对农民工各维度就业质量的影响;其次,在异质性分析上,也少有研究细化就业质量指标,分别考察不同特征、不同处境农民工各维度就业质量如何随数字经济发展而变化,因而所得结论无法充分反映个体特征在不同维度就业质量上的异质性。因此,数字经济对农民工就业质量的影响有待进一步深入分析与实证检验。

三、机理分析与研究假说

(一)数字经济对农民工劳动收入维度就业质量的影响

数字经济兼具就业创造效应和就业替代效应,由此带来就业技能结构变化和就业产业结构变化,进而引起不同劳动群体供给与需求的变化,最终改变劳动力均衡工资。首先,根据技能偏向型技术进步理论(Skill-Biased Technological Change,SBTC)和程序偏向型技术进步理论(Task-Biased Technological Change,TBTC),人工智能等数字技术的广泛应用会减少对低技能和执行重复性工作任务劳动力的需求,而与高技能和从事非常规任务的劳动力则形成良好的互补关系(Autor等,2003;Krusell等,1997)。由此导致劳动力市场对以农民工为代表的低技能劳动力需求减少,在劳动供给不变的情况下,农民工劳动收入下降。其次,数字经济造成制造业经历大规模“就业消失”的同时,与服务业的无形性、不可存和耗能低的特征天然互补,推动服务业颠覆性发展(王文,2020)。服务业的劳动力技能水平恰呈双峰分布,高技能劳动力适应于以专业技术为核心的高端服务业;而以农民工为主的低技能劳动力则可能被以餐饮外卖、快递物流、家政服务等为主的低端服务业所吸纳(蔡跃洲和陈楠,2019)。尽管数字经济促使低端服务业发展,为农民工提供新的就业机会,在一定程度上发挥就业“蓄水池”作用;但这类群体仍然处于劳动生产率较低且竞争激烈的次级劳动力市场中,缺乏内部劳动力市场机制保护,劳动回报低,甚至高端产业革新所产生的剩余劳动力大量涌入会降低低端行业劳动生产率,导致从业者劳动收入下降(韩雷和田知敏慧,2024;张顺,2022)。

基于上述分析,本文认为,数字经济发展显著降低农民工劳动收入维度的就业质量。

(二)数字经济对农民工劳动福利、劳动强度和就业稳定性维度就业质量的影响

数字经济通过改变工业时代标准化的劳动关系和就业形式,影响农民工的劳动福利、劳动强度和就业稳定性。

第一,工业时代标准劳动关系以用人单位与劳动者之间的一重劳动关系、全日制劳动、接受单一雇主管理等为主要特征(邓智平,2021)。国家法律对此建立了科层化的社会保障制度,企业(单位)作为“代理人”在社会保障制度中扮演社保资金代征、代管的角色(董保华,2008)。然而,数字经济发展改变了组织的架构形态和管理模式,权责明晰的主体关系结构让位于劳动关系模糊化,稳定的就业形式被碎片化、网络化的就业方式所替代(陈斌,2022)。一方面,传统的科层制企业被自由人的联合体取代,劳动者与企业之间不再是雇佣合同而是合作协议(李晓华,2018),雇主角色“隐形化”导致现代社会保障制度所规定的单位(雇主)代管模式失去了赖以存在的主体基础。另一方面,就业方式显现出的灵活性和高流动性难以适应以持续缴费为基础的现代社会保障制度,就业碎片化实际上意味着与就业相关的福利和社会保障待遇丧失(Estlund,2018)。

第二,工业时代的工作需要劳动者聚集在一定的物理空间内才可以进行,空间的边界构成了当班和不当班的区分(胡拥军和关乐宁,2022)。数字经济泛在连接的特性使得雇主与雇员之间的工作关系和沟通方式趋于网络化。雇主可以通过网络随时随地给雇员发布工作任务和指令,劳动者也可借由移动办公等手段在更多时空形态下开展工作,工作和非工作之间形成了一个连续的区域(马述忠等,2022),工作场所和家庭、劳动和休闲之间曾经清晰的界限被抹去,从而使得工作越来越多地侵占休闲时间,工作“如影随形”导致工作时间延长。此外,越来越多的劳动力被置于网络平台,其劳动收入按件(单)计酬(赵炜和Jens,2021),这部分劳动群体为挣得足够的收入或满足平台的要求,通常需要延长自身工作时间(Bauernschuster 等,2014)。

第三,数字经济发展打破工业时代传统用工模式,劳动者不再需要加入企业组织并形成标准劳动关系,却可以依靠互联网平台提供的需求信息直接为消费者服务并满足其需求(邓智平,2021)。互联网平台利用众包技术和手段,对劳动技能进行分解和重组,根据工作任务灵活的“按需用工”,令工作任务处于中心地位(闻效仪,2020)。由于工作任务是服务于不同个性特点的需求,其本身呈现多样性、临时性以及不连续性的特点,劳动者依照自身固有能力选择工作任务,具有鲜明的“临时工”特征。特别是农民工高度集中的中低端服务业,涉及消费者日常生活各个层面,工作任务细分对劳动技能的消解使得从业者赖以创造价值的根源已不是专业的技术能力,而是对于消费者日常便利的扩张(罗峰,2021),这也导致许多工作岗位呈现高流动性和竞争性,工作任务无法有效衔接的现象时有发生,工作稳定性减弱。

基于上述分析,本文预期,数字经济发展显著降低农民工劳动福利、劳动强度和就业稳定性维度的就业质量。

四、研究设计

(一)实证模型

为探究数字经济对农民工就业质量的影响,本文采用固定效应模型,同时控制时间固定效应、地区固定效应和行业固定效应。通过控制固定效应,实证模型能较好地排除地区发展差异、行业特性等部分不可观测因素对农民工就业质量所产生的影响,在一定程度上缓解由遗漏变量所导致的估计偏误。基础模型设定如下:

Yijct=β0+β1Digitc,t-1+β2CVict+λt+δc+ηj+εijct(1)

式(1)中,i、j、c、t分别表示农民工个体的个人编号、行业编号、流入地区和调查年份。Yijct是本文关注的一系列结果变量,具体来说,包括综合的就业质量指数和多维单个的就业质量指标:劳动收入、劳动强度、就业稳定性和劳动福利水平;Digitc,t-1表示农民工所在省份的数字经济发展水平,采用滞后一期变量,具体测度方式详见后文对核心解释变量的说明。CVict主要为个体层面和地区层面的控制变量。λt是调查年份固定效应;δc描述了不随时间变化的省份固定效应;ηj是对行业固定效应的刻画,εijct表示回归中的随机扰动项。此外,为避免地区内部农民工之间的相关性对估计结果造成影响,本文均将回归标准误聚类到省级层面。

(二)数据来源

本文微观数据来源于北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(Chinese Family Panel Studies,CFPS)。CFPS自2010年起每两年访问一次,其样本覆盖全国25个省(自治区、直辖市)的16000户家庭,重点关注中国居民的经济与非经济福利,以及包括经济活动、教育获得、家庭关系与家庭动态、人口迁移、身心健康等多种研究主题。此外,地区层面用以衡量数字经济发/k8oM2fPKd0itWVH6j3DbA==展程度的指标以及用来表征地区社会经济发展水平的控制变量数据来源于《中国统计年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《企研数据——数字经济产业专题数据库》等。本文选取CFPS中2014年、2016年和2018年三期数据,筛选16~65岁、户口类型为农村户籍且从事非农工作的农民工样本,剔除变量值缺失或无效的样本后,最终获得三期非平衡面板数据,样本数量为7586个。

(三)变量说明与描述性统计

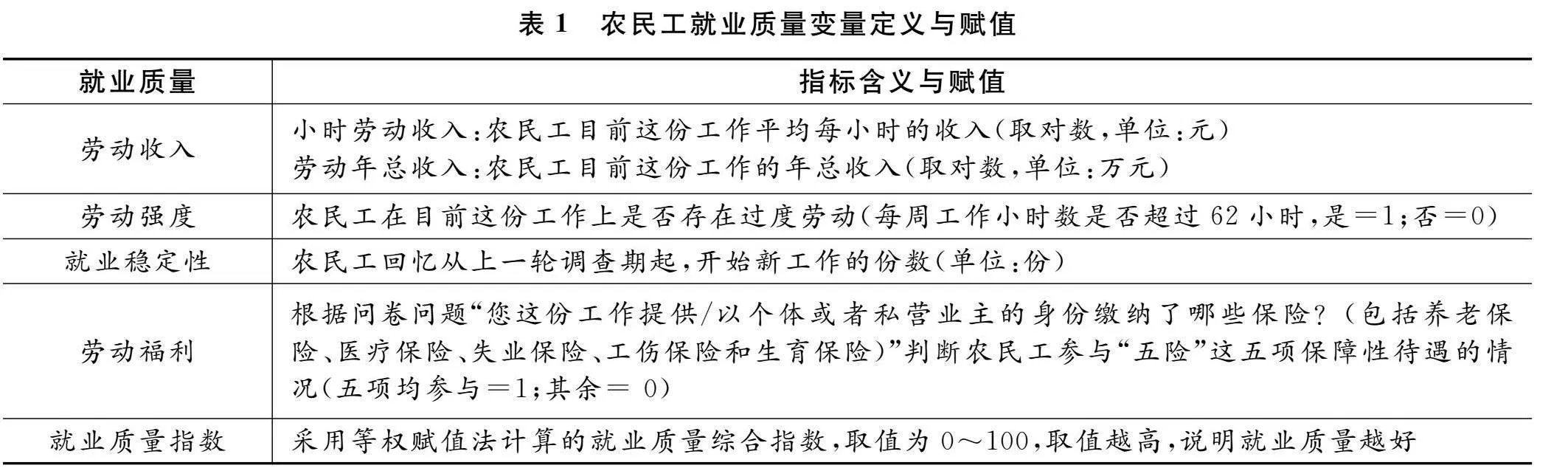

1.被解释变量:农民工就业质量。本文参考国内外学者的指标选取和测度方法(李中建和袁璐璐,2017),并兼顾农民工自身特点以及数据的可获得性,从劳动收入、劳动强度、劳动福利和就业稳定性四个方面考察农民工就业质量。其中,劳动收入作为劳动者安身立命的经济基础,被认为是就业质量的核心指标之一,其正向反映劳动者的就业质量;就业稳定性则是农民工经济来源稳定的关键,体现的是农民工连续工作的状态,工作更换越频繁,说明农民工就业稳定性越差,就业质量越低,反之亦然;社会保障参与代表劳动者权益和福利待遇得到有效保障,尤其对于农民工而言,意味着与城镇居民享有平等的保障待遇,是衡量劳动者就业质量的重要指标;工作时间用来反映劳动者的工作强度,过度劳动损害其身心健康,降低农民工的就业质量和生活质量 根据《劳动法》第三十六条和第三十八条规定,劳动者平均每周工作时间不得超过四十四小时,且用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。第四十一条进一步规定,用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。因此,法定周工作时间的上限为62小时。。在此基础上,将上述维度指标分别进行标准化处理根据各维度就业质量的定义与赋值,劳动强度和就业稳定性在变量设定上与就业质量呈负相关,故采用1减去标准化处理后该指标的差来获得该变量的反向指标。,采用等权赋值法计算就业质量指数(林龙飞和祝仲坤,2022)。农民工就业质量的变量选择、定义与赋值如表1所示。

2.核心解释变量:地区数字经济发展水平。首先,在指标选取上,本文基于数字经济涵义的核心内容,根据国家统计局确定的数字经济“数字产业化”和“产业数字化”两大基本范围,参考既有研究并结合地区层面相关数据可获得性,从数字产业化和产业数字化两个维度选取指标对地区数字经济发展水平进行测算(陈贵富等,2022;王军等,2021)。其中,数字产业化也被称为信息通信产业,具体包括电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。中国信息通信研究院从产业规模、网络基础设施和营收能力等方面对中国数字产业的发展状况进行了分类统计。本文基于此,对数字产业化的主要内容进行提炼和聚焦,将其归纳为两个方面:①支撑数字经济发展的基础设施建设以及互联网推广应用情况;②电信业、软件和信息技术服务业等信息产业相关产出和营收情况、从业人员情况。本文选取每千人拥有域名数等11个变量对此进行度量。产业数字化则是数字技术在各行各业尤其是传统行业中的不断融合和渗透,如智能制造、电子商务、餐饮外卖等。本文围绕工业和服务业的数字化发展,选取工业互联网专利授权数7个指标刻画产业数字化水平。表2为数字经济发展水平各细分指标的具体变量。

其次,在测度方法上,本文采用不易受人为因素干扰、精确度高的熵值法对以上指标进行综合测度,并参考杨丽和孙之淳(2015)对熵值法加入时间变量,以实现测算得到的数字经济发展水平在不同年份之间的比较。具体为:先对每个指标进行量纲标准化处理;之后根据各项指标的变异程度,利用信息熵计算出各个指标的权重;最后根据标准化的指标和测算出的指标权重,使用多重线性函数的加权计算各个省份不同年份的数字经济发展水平。

3.控制变量。本文的控制变量包括个体和地区两个层面的变量。个体特征变量包括年龄、性别、婚姻状况、健康状况以及是否为工会成员等;地区特征变量包括该地区的GDP增速、第二产业产值占GDP比重、第三产业产值占GDP比重、普通高校毕业生数占总就业人数比重、固定资产投资占GDP比重、在岗职工平均工资和财政支出占GDP比重等。变量定义与描述性统计结果如表3所示。

(四)内生性讨论

首先,双向因果问题。从理论上讲,地区层面数字经济发展水平与地区层面就业质量状况确实会存在互为因果的内生性偏误。而本研究的被解释变量选择的是农民工个体的就业质量状况,包括其收入、劳动福利、劳动时间以及就业稳定性,关键解释变量选取的则是省级层面的数字经济发展水平。农民工个体就业质量状况对一个地区整体数字经济发展情况产生影响的可能性不高。因此,互为因果内生性问题在本研究中不易出现。

其次,选择偏误问题。由于只有就业人员才会涉及就业质量,而数字经济发展可能会影响劳动力就业,因此,如果仅针对已就业农民工进行回归,可能会造成样本选择偏差。本文在稳健性检验中将采用Heckman两阶段模型进行调整以控制样本选择偏误的影响。

最后,遗漏变量问题。本文使用固定效应模型进行实证分析,同时控制年份、省份和行业固定效应,可以通过控制只因个体而异的因素、只随时间变化的因素以及只因行业变化的因素来解决由遗漏变量造成的内生性问题。

五、实证结果分析

(一)基准回归结果

本文利用Stata15.0软件构建固定效应模型进行实证检验。表4展示了数字经济对农民工就业质量影响的基准回归结果,由第(1)列回归结果可知,数字经济发展对农民工就业质量产生显著负向影响。但就业质量指数反映的是农民工综合就业质量状况,难以显现数字经济对农民工不同维度就业质量造成的差异性影响。对此,本文将在后文中重点探讨数字经济发展对农民工就业质量的抑制效应在就业质量不同维度下的具体表现。

表4第(2)~(6)列呈现了数字经济发展水平对农民工劳动收入、劳动福利、劳动强度和就业稳定性影响的回归结果。其中,第(2)、(3)、(6)列分别以劳动收入和就业稳定性为被解释变量,采用OLS回归;第(4)、(5)列分别以劳动强度和劳动福利为被解释变量,采用Probit模型回归。结果显示,在控制其他条件不变的情况下,数字经济发展从劳动收入、劳动福利和劳动强度三个维度降低农民工的就业质量。可能的解释在于:如前文所述,对于低教育、低技能且主要体力劳动的农民工而言,一方面,数字经济引发的技术变革对其产生的“就业替代”效应超过了“就业创造”效应,减少了以体力密集型劳动为主的农民工工作任务集,降低其就业优势并带来技术性失业的风险。这将使劳动力市场尤其是传统制造业部门对其需求减少,最终导致农民工劳动报酬下降。另一方面,数字经济的发展改变了工业时代的组织架构形式和管理模式,就业形态逐渐偏离标准的就业模式和劳动关系,由此衍生出的就业方式碎片化、网络化以及劳动关系模糊化等现象不仅与现行的科层化社会保障管理体制不相适应,使得本就难以享受与城镇居民同等福利待遇的农民工与社会保障的关系更加疏远;还模糊了工作与生活之间的时间界限,推动劳动时间和劳动地点模糊化,变相延长劳动者的工作时间。

(二)稳健性检验

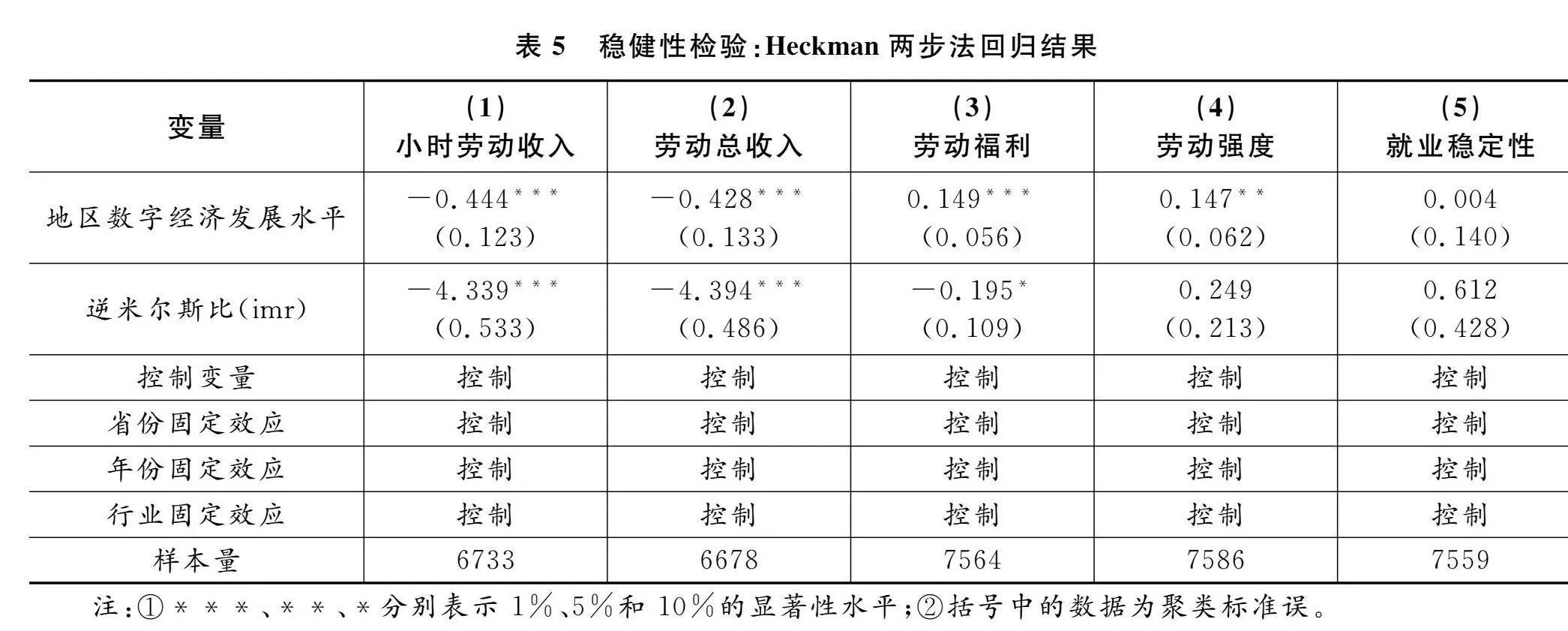

1.Heckman两步法。由于只有就业人员才会涉及就业质量,上述实证分析过程中只考察了参与劳动的那部分农民工样本,忽略了未进入劳动力市场的农民工样本。而数字经济发展可能会影响劳动力就业,因此,如果仅针对已就业农民工进行回归,可能会造成样本选择偏差。本文采用Heckman两阶段模型进行调整以控制样本选择偏误的影响。具体而言,第一步,在原有样本的基础上,加入未参与劳动的农民工样本,估计农民工个体是否就业的概率选择模型并计算逆米尔斯比(imr)。本文借鉴陈贵富等(2022)、柏培文和张云(2021)关于排他性变量的选择,选取以下变量作为选择方程的排他性约束变量:①家庭65岁以上老人数占比;②家庭6岁以下小孩数占比;③其他家庭成员的人均家庭年收入。家庭人口结构及经济状况是影响样本个体选择是否就业的重要因素,家庭少儿占比和老人占比越大,以及其他家庭成员人均收入越高,劳动力就业的机会成本就越大,选择就业决策的可能性越小。第二步,将逆米尔斯比(imr)纳入回归模型(1)后重新进行回归。

由表5结果可知,第(1)、(2)、(3)列中的逆米尔斯比的估计系数均具有显著性,说明以劳动收入和劳动福利为被解释变量的回归中存在样本选择偏误问题,利用Heckman两步法对样本进行校正后,数字经济仍从劳动收入、劳动福利和劳动强度三个维度降低农民工的就业质量,与前文基准回归结果基本一致。

2.对核心解释变量进行处理和加入高维固定效应。首先,本研究关键解释变量地区数字经济发展水平以及被解释变量中农民工的劳动收入属于连续变量,其最大值和最小值之间存在较大差异。为避免异常值造成的估计结果偏误,本文将上述连续变量进行5%双侧缩尾处理后进行回归。其次,

数字经济与各行业的融合程度具有时间差异,同时考虑到不同行业农民工就业质量存在较大差异。本文在基准回归的基础上,加入“行业×年份”固定效应,以进一步控制随时间和行业变化的固有因素。最后,

为了避免单一测算方法造成的结果偏误,本文利用等权平均法重新对地区数字经济发展水平进行测量。以上稳健性估计结果与前文的研究结论一致,进一步说明前文的结论具有稳健性因篇幅有限,本部分稳健性检验未展示估计结果,如有需要请联系通讯作者。。

六、进一步讨论

由前文基准回归分析可知,数字经济发展在一定程度上降低了农民工在劳动收入、劳动福利和劳动强度三个维度上的就业质量。那么对于不同特征、不同社会处境中的农民工而言,哪一类群体更易遭受就业冲击,又有哪一类群体相对而言能享受到数字经济带来的就业质量红利呢?本文试图从农民工技能水平、职业任务类型、所在产业部门和家庭经济状况等方面考察数字经济对农民工各维度就业质量影响的组群异质性,以揭开前述全样本基准回归结果中掩藏的大量信息。

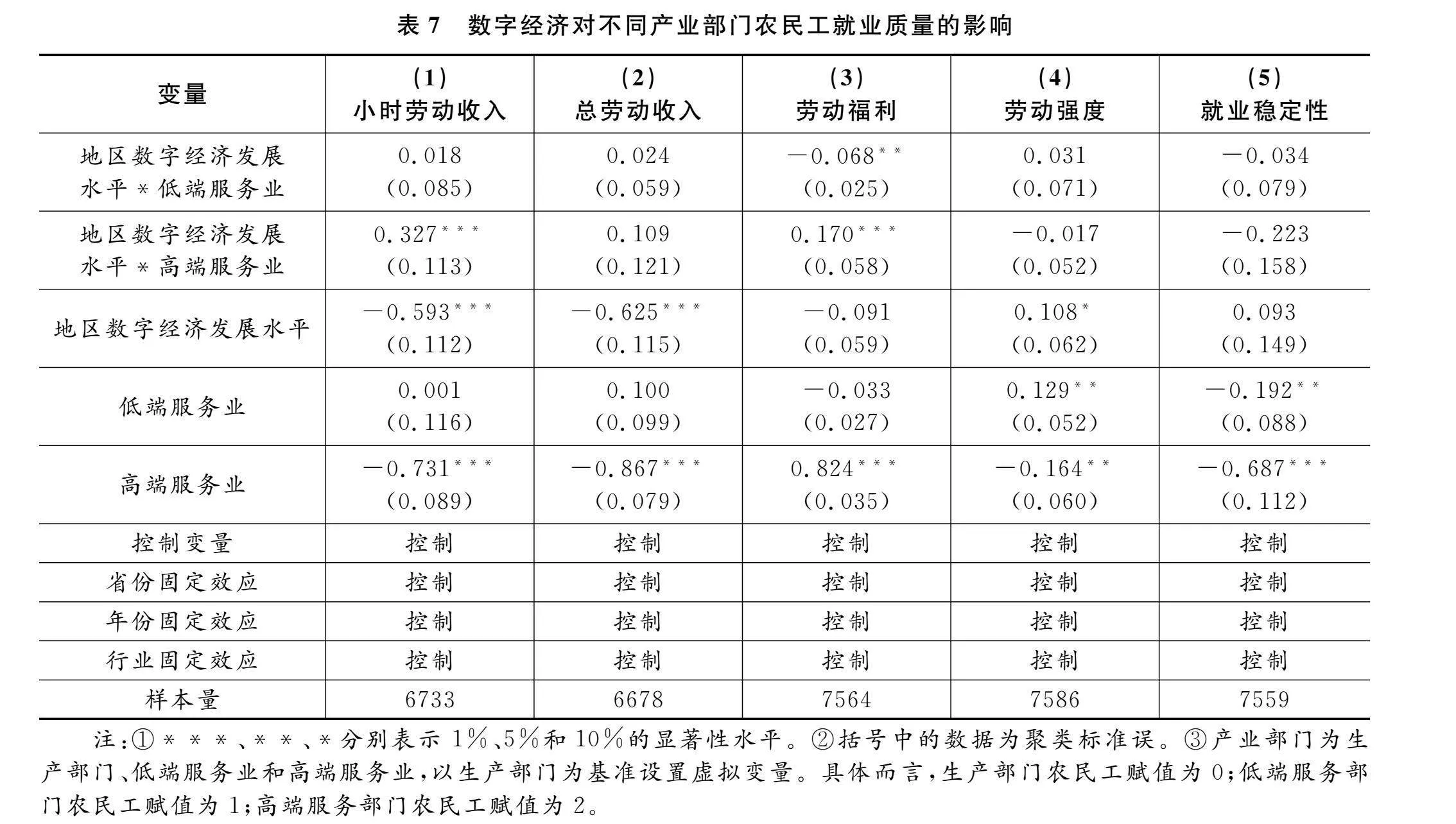

(一)考虑农民工技能水平和职业任务类型差异

数字经济具有“知识经济”特征,数字技术的发展和应用对劳动者的知识和技能结构提出了新要求。此外,在生产中,一些工作被认为是遵循明确命令来执行的“常规任务”;另一些工作则是依赖于抽象能力来解决的“非常规任务”。数字技术首先渗透常规任务,代替劳动者从事程序性工作。为深入剖析数字经济对不同技能和任务类型农民工就业质量的影响差异,分别引入技能水平和职业任务类型与数字经济交互项进行检验为了避免非线性概率模型对交互项系数的估计造成偏误,本文关于交互项的回归估计均采用OLS线性概率模型(Ai和Norton,2003)。。在技能水平方面,本文将高中及以上学历水平定义为高技能劳动;高中以下学历水平定义为低技能劳动,以高技能农民工为对照组。在职业任务类型方面,参照Autor等(2003)和Corter(2016)的方法,将职业性质和任务进行匹配,从而把职业划分为非常规任务和常规任务两种类型常规任务对应职业为生产、运输设备操作人员及有关人员、办事人员和有关人员等;非常规任务对应职业为国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人、专业技术人员、商业和服务业人员等。 Cortes(2016)按国际职业标准分类代码(ISCO-88)对职业任务进行分类,CFPS的职业分类虽以中国职业代码体系(CSCO95)为基础,但提供了CSCO与ISCO-88转换的对应系,据此可将受访者职业与国际职业标准代码相对应。,以执行非常规任务农民工为对照组。回归结果如表6所示。

结果显示,首先,与高技能农民工相比,数字经济显著降低了低技能农民工的劳动收入和劳动福利;其次,与非常规任务组农民工相比,数字经济对常规任务组农民工就业质量的负向影响更大。原因在于数字经济对不同技能和任务特征劳动者的就业质量具有非对称性影响。从技能水平来看,高技能农民工通常具备更强的学习和适应能力;而低技能劳动力在面临新技术冲击时易失去技能优势,被取代的可能性较大,从而工资和福利分配向高技能农民工聚拢。从职业任务类型来看,从事简单、重复劳动的农民工更易在数字经济引发的效率变革中被取代,遭受数字经济带来的就业质量冲击;而适用于非常规工作的农民工则因其能与数字技术形成良好互补关系而更能被劳动力市场所需要。由此可见,数字经济有技能偏向性和任务偏向性特征,具备非常规技能和高教育程度的劳动者在数字经济时代更具优势,这也在一定程度上印证了前文的理论分析。

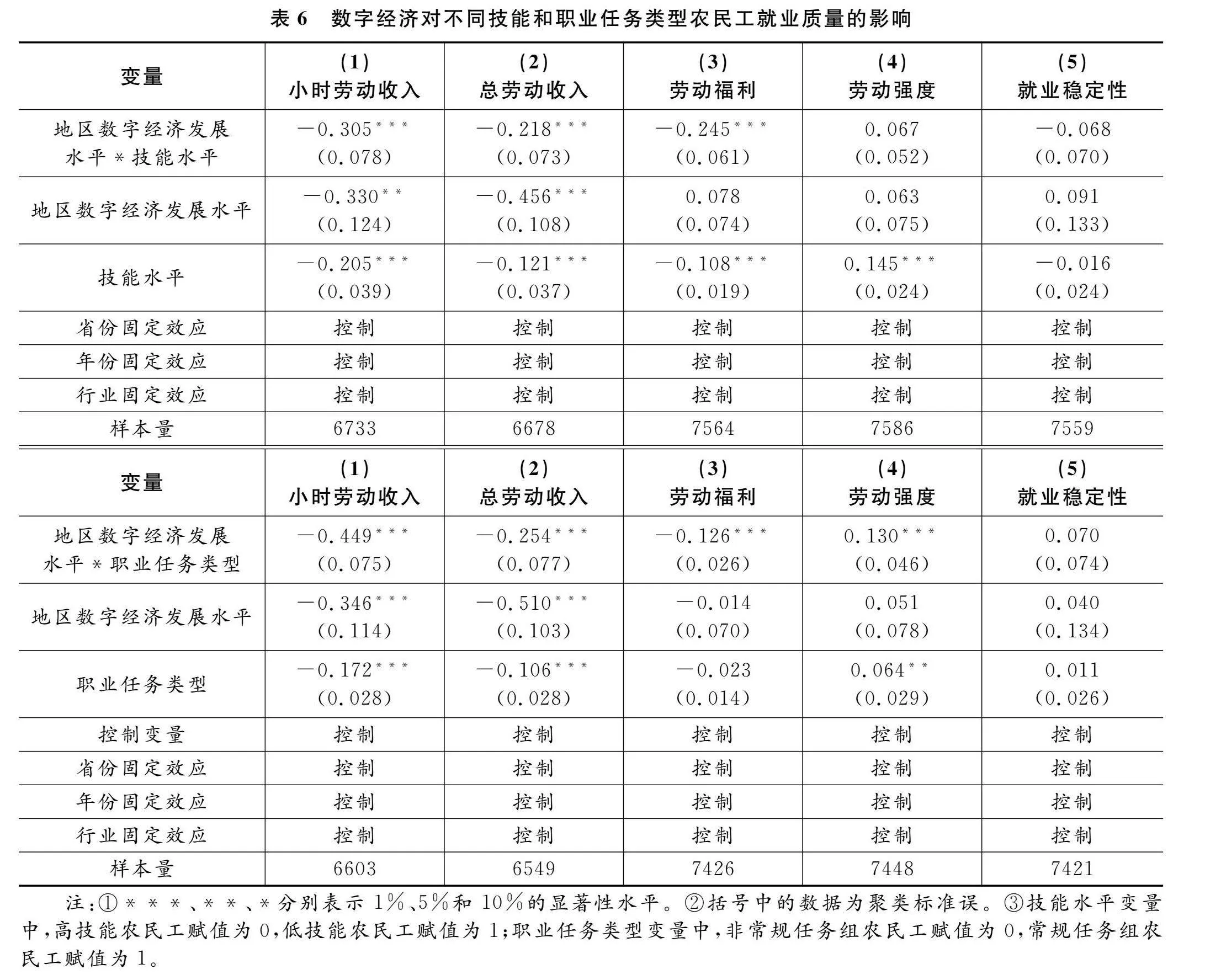

(二)考虑农民工所在产业部门差异

制造业等生产部门以体力密集型和程式化任务为主,易通过数字技术实现自动化和智能化,从而减少对低技能劳动力的需求。服务业无形性、不可存和耗能低的特征则与数字经济天然互补,推动服务业就业扩张(王文,2020),其不仅需要高技能劳动力从事互联网金融、在线医疗等以专业技术为核心的相关职业,也吸纳大量低技能劳动力从事外卖送餐、快递物流等工作。本文参考已有研究,结合行业属性,将CFPS数据库中的20个行业门类归类并划分为生产部门、低端服务部门和高端服务部门生产部门包括:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;建筑业。低端服务部门包括:批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;住宿和餐饮业;居民服务、修理和其他服务业;水利、环境和公共设施管理业。高端服务部门包括:信息传输、软件和信息技术服务业;金融业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究和技术服务业;教育;卫生和社会工作;公共管理、社会保障和社会组织;国际组织。(唐永和蒋永穆,2022)。以生产部门的农民工为对照组,通过在模型(1)引入数字经济与产业部门分组的交互项来探讨数字经济对农民工就业质量的影响如何因所在产业部门的不同而变化。表7结果显示,在控制其他因素不变的情况下,与生产部门就业农民工相比,数字经济显著提升就业于高端服务部门农民工的小时劳动收入和劳动福利;同时显著降低了低端服务部门农民工的劳动福利水平。

可能的原因是,高端服务部门以知识密集型工作任务为主,具备与数字技术融合的特质,通过数字技术赋能能够显著提高该行业的劳动生产率,进而提升从业农民工的小时劳动收入。此外,高端服务部门从业者通常具备较高的人力资本水平,能更好地与数字技术实现互补,雇主为其缴纳“五险”的可能性更大,从而劳动福利水平得以提升。然而,数字经济在住宿、餐饮等低端服务部门催生的新岗位具有劳动形态灵活和劳动关系复杂等特征,劳动者与雇主之间“待命工作”和“露水般”的雇佣关系与传统社会保障管理方式难以适应,导致从业农民工游离在就业保护和社会保障体系之外,劳动福利水平相对下降。值得注意的是,农民工在生产部门被挤出后,通常流向低端服务部门。结果显示,农民工在这两个部门的劳动生产率并无显著差异。这在一定程度上表明,数字经济背景下,农民工可能面临在低端制造业和低端服务业之间“水平漂移”所引致的人力资本“低端锁定”风险。因此,农民工通识教育程度和专业技能水平的提升对其高质量就业至关重要。

(三)考虑农民工家庭经济状况差异

为进一步探究数字经济对农民工就业质量的影响是否具有包容性,本文参考国家统计局设定的贫困线标准(2014年、2016年和2018年农村地区的贫困标准分别为2800元、2952元和2995元),将当年家庭人均纯收入低于贫困线标准的农民工群体设置为贫困组,高于贫困线标准的农民工群体设置为非贫困组。以非贫困农民工为对照组,通过在模型(1)引入数字经济与贫困分组的交互项来考察数字经济对贫困与非贫困组农民工就业质量的影响差异,回归结果如表8所示。结果显示,在控制其他因素不变的条件下,与非贫困组农民工相比,数字经济促使贫困组农民工的劳动收入相对提升,劳动福利、劳动强度和就业稳定性维度的就业质量则相对下降。

本文认为可能的解释是,与非贫困组农民工群体相比,贫困家庭农民工通常面临较强的预算约束和较差的资源禀赋,信息获取渠道少且社会网络相对简单,在就业方面处于劣势地位,因而其通过多种方式非农就业并延长自身劳动时间换取高收入的动机更强。数字经济催生多元包容的就业形态,能够提供类型多样的工作机会,为贫困家庭农民工创造更广泛的收入来源,由此带来的收入改善对于这部分农民工的边际效用更大。但是,数字经济造成就业载体和劳动关系发生巨大变化,雇佣关系模糊化、就业碎片化以及就业形态多样化带来的劳动基准和社会保障缺失等问题,对于贫困家庭农民工劳动福利、劳动强度和就业稳定性的负向冲击作用相对较大。上述结果表明,数字经济发展在一定程度上发挥改善家庭经济状况方面的“益贫”功能,亟需在利用数字经济稳固脱贫成果的同时,健全与数字经济时代就业相匹配的保障制度,让“益贫”效果更具可持续性。

七、结论与启示

本文采用2014年、2016年和2018年中国家庭追踪调查(CFPS)微观数据和中国地区宏观数据,构建农民工就业质量变量和省级数字经济发展指数,运用固定效应模型,探究了地区数字经济发展对农民工就业质量的影响及作用机理,并考察了异质性影响。研究结论如下:第一,总体而言,数字经济发展显著降低农民工就业质量,体现在劳动收入、劳动福利和劳动强度维度上。第二,数字经济对不同技能和职业任务类型农民工就业质量的影响具有非对称性,与高技能农民工相比,数字经济显著降低了低技能农民工的劳动收入和劳动福利;与非常规任务组农民工相比,数字经济对常规任务组农民工各维度就业质量的负向冲击更大。第三,就不同产业部门而言,与生产部门就业农民工相比,数字经济显著提升了在高端服务部门就业农民工的就业质量,体现在劳动收入和劳动福利两个维度;同时导致低端服务部门农民工劳动福利维度的就业质量相对下降。第四,从收入水平来看,数字经济显著提高了贫困家庭农民工相对于非贫困组农民工的劳动收入水平,但造成贫困组农民工劳动福利、劳动强度和就业稳定性维度的就业质量相对下降。

基于上述研究结论,可得到以下政策启示:

首先,需要警惕具有技能偏向性和任务偏向性特征的数字经济对人力资本劣势的农民工群体造成的就业冲击。在大力发展数字经济的同时,应着力消弭人群间的“数字鸿沟”,让数字经济更好地发挥促进高质量充分就业的作用。因此,提升农民工的能力和素质既是当务之急,也是长远之计。一方面,既要深化教育改革,强化基础教育;又要重视与数字经济转型相匹配的劳动技能培训,满足数字经济时代对劳动力的多样化需求,全面提升农民工终生学习和职业转移的能力。另一方面,应优化和完善社会保障机制,予以数字弱势群体一定的政策保护,为其提供包括职业介绍、职业指导和职业培训等在内的公共就业服务,最大限度降低他们在工作调整期间的就业损失。

其次,数字经济时代下就业形态多样化、就业方式灵活化、雇佣关系模糊化等现象导致传统科层化社会保障体系面临巨大挑战。对此,应基于就业模式和工作关系变革,制定和完善针对新业态下灵活就业群体的社会保障政策体系。同时,不仅要逐步提高社会保障制度的包容性和可携带性,降低参加和享受社会保障所需要的最低就业期限和最低收入门槛,赋予就业中断的缴费期更大的灵活性,让社会保障权益尽可能不受劳动者在不同就业形态间转换的影响;而且还需加大财政支持力度,平衡好政府支持与雇主的责任,通过补贴缴费或差别缴费等激励机制将收入不稳定的灵活就业群体纳入社会保障范畴,扩大社会保险的覆盖面与充分性。

最后,数字经济在一定程度上发挥“益贫”功能。尽管现阶段中国现行标准下的绝对贫困已彻底消除,但部分脱贫户仍然存在返贫、致贫的可能性,收入是家庭抵御风险,防止返贫的基础。因此,应充分激活数字经济的就业“蓄水池”效应,为易返贫群体创造更广泛的收入来源。同时也要建立符合数字经济规律的就业政策体系和劳动者保障机制,增强数字经济“益贫”效果的稳定性和可持续性。

参考文献:

[1] 柏培文、张云,2021:《数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益》,《经济研究》第5期。

[2] 蔡跃洲、陈楠,2019:《新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业》,《数量经济技术经济研究》第5期。

[3] 陈斌,2022:《国外数字经济对社会保障制度影响的研究述评》,《国外社会科学》第4期。

[4] 陈贵富、韩静、韩恺明,2022:《城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业》,《中国工业经济》第8期。

[5] 程名望、贾晓佳、俞宁,2018:《农村劳动力转移对中国经济增长的贡献(1978—2015年):模型与实证》,《管理世界》第10期。

[6] 邓智平,2021:《数字赋权与劳动关系转型》,《南方经济》第9期。

[7] 董保华,2008:《论非标准劳动关系》,《学术研究》第7期。

[8] 郭晴、孟世超、毛宇飞,2022:《数字普惠金融发展能促进就业质量提升吗?》,《上海财经大学学报》第1期。

[9] 胡拥军、关乐宁,2022:《数字经济的就业创造效应与就业替代效应探究》,《改革》第4期。

[10] 韩雷、田知敏慧,2024:《数字经济与技能工资差距——基于CFPS的微观证据》,《当代经济科学》第2期。

[11] 李晓华,2018:《“新经济”与产业的颠覆性变革》,《财经问题研究》第3期。

[12] 李中建、袁璐璐,2017:《务工距离对农民工就业质量的影响分析》,《中国农村经济》第6期。

[13] 林龙飞、祝仲坤,2022:《“稳就业”还是“毁就业”?数字经济对农民工高质量就业的影响》,《南方经济》第12期。

[14] 林龙飞、祝仲坤,2022:《户籍改革的“标配”:居住证何以影响农民工就业质量?》,《宏观质量研究》第5期。

[15] 罗峰,2021:《泛消费、去技能与再组织:互联网时代的基础性零工经济何以可能》,《浙江工商大学学报》第6期。

[16] 马述忠、吴鹏、潘钢健,2022:《互联网使用、生活性服务业扩张与劳动收入分化》,《经济学动态》第2期。

[17] 戚聿东、刘翠花、丁述磊,2020:《数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升》,《经济学动态》第11期。

[18] 齐乐、陶建平,2023:《产业智能化与农民工就业质量的影响机理及提升路径》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第1期。

[19] 唐永、蒋永穆,2022:《产业结构服务化会导致中国劳动力市场极化吗?》,《经济评论》第2期。

[20] 田鸽、张勋,2022:《数字经济、非农就业与社会分工》,《管理世界》第5期。

[21] 王军、朱杰、罗茜,2021:《中国数字经济发展水平及演变测度》,《数量经济技术经济研究》第7期。

[22] 王若男、张广胜,2024:《数字经济与农业转移人口就业质量:促进或抑制》,《农业技术经济》第2期。

[23] 王文,2020:《数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗》,《经济学家》第4期。

[24] 闻效仪,2020:《去技能化陷阱:警惕零工经济对制造业的结构性风险》,《探索与争鸣》第11期。

[25] 杨超、张征宇,2022:《流动人口与本地人口就业质量差异研究:现状、来源与成因》,《财经研究》第4期。

[26] 杨丽、孙之淳,2015:《基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评》,《经济问题》第3期。

[27] 易莹莹,曹家诚,2023:《数字经济的发展能否提高新老两代农民工的就业质量?——来自CMDS的经验证据》,《现代财经(天津财经大学学报)》第9期。

[28] 张4uww1n10NtCe/FiHx/L+FXDw1YMn2Oj3dJMTmAPzTWA=广胜、王若男,2023:《数字经济发展何以赋能农民工高质量就业》,《中国农村经济》第1期。

[29] 张顺,2022:《数字经济转型中的就业群体分化及多维治理》,《人民论坛》第3期。

[30] 赵炜、Jens Thoemmes,2021:《谁改变了工作时间——有关工时的劳动社会学研究》,《中国社会科学评价》第4期。

[31] Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2018, Artificial Intelligence, Automation and Work, Chicago: University of Chicago Press,197-236.

[32] Autor, D., Levy, F. and Murnane, J., 2003, The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, The Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1279-1333.

[33] Autor, D.,2015, Why are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, The Journal of Economic Perspectives, 29(3):3-30.

[34] Ai, C. and Norton, E. C., 2003, Interaction Terms in Logit and Probit Models, Economics Letters, 80(1): 123-129.

[35] Bauernschuster, S., Falck, O. and Woessmann, L., 2014, Surfing Alone? The Internet and Social Capital: Evidence from an Unforeseeable Technological Mistake, Journal of Public Economics, 117:73-89.

[36] Bessen, J., 2018, AI and Jobs: The Role of Demand, Chicago: University of Chicago Press, 291-307.

[37] Cortes, G. M., 2016, Where Have the Middle-Wage Workers Gone? A Study of Polarization Using Panel Data, Journal of Labor Economics, 34:63-105.

[38] Estlund, C. L., 2018, What Should We Do After Work? Automation and Employment Law, The Yale Law Journal, 128(2):254-326.

[39] Krusell, P., Ohanian, L. E. and Rios, J. V., 1997, Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis, Econometrica, 68(5):1029-1053.

[40] Lordan, G. and David, N., 2018, People Versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs, Labor Economics, 52:40-53.

Can Migrants Benefit from the Digital Economy?

—Based on the Perspective of Employment Quality

Ning Manxiu1, Luo Ye2 and Zhang Weitai1

(1.College of Economics and Management,Fujian Agricultural and Forestry University;

2.College of Economics and Management, China Agricultural University)

Abstract:High-quality employment is essential to high-quality development, and the digital economy is becoming a new engine driving high-quality employment. This article empirically verifies the impact of the digital economy on the employment quality of migrants, by employing the dataset of China Family Panel Studies (CFPS) and the fixed effect model. The results illustrate that: In general, the digital economy has a significant negative impact on the employment quality of migrants in the dimensions of labor income, labor welfare, and labor intensity. Further, this paper focuses on the heterogeneous effects of the digital economy on migrants’ employment quality. Based on the grouping of skills and occupational tasks, the results show that compared to high-skilled migrants, the digital economy negatively impacts the labor income and labor welfare of low-skilled migrants; compared to migrants in the non-routine task group, the digital economy significantly reduces the employment quality of migrants in various dimensions in the routine task group. In terms of migrants in different industrial sectors, the digital economy has significantly improved the labor income and labor welfare of migrants in the high-service sector. However, the labor welfare of low-end service sector migrants is relatively declining. Compared with non-poor migrants, the digital economy significantly improves the labor income of migrants from poor families but leads to a relative decline in the employment quality of labor welfare, labor intensity and employment stability dimensions. Therefore, it can be concluded that the digital economy has caused an employment shock to migrants with inferior human capital to a certain extent. If we want to give full play to the role of the digital economy in achieving high-quality employment, efforts should be made to narrow the “digital divide” between people, establish effective education and training systems, give certain policy protection to digitally vulnerable groups, and make the job dividends of the digital economy more inclusive.

Key Words:digital economy;employment quality;migrants

■责任编辑 王 毅