主导合作、创新质量与企业全要素生产率

2024-11-07雷国雄杨黎

摘 要:企业在深度创新合作过程中的主导权配置问题逐渐显现,主导权的有效配置并非简单的“主导即优”。本文基于2007-2019年中国制造业上市公司的专利联合申请数据,通过手工整理并识别创新合作类型,构建主导创新合作指标,深入分析了企业主导创新合作如何影响其生产效率。研究表明,企业主导创新合作能显著提升其全要素生产率,这一效应主要源于主导高质量创新增强了企业从创新知识中获益的程度,进而转化为生产效率的提升。异质性分析显示,企业的吸收能力、研发资本和竞争能力等因素影响其主导创新合作的效果;同时还发现国有产权性质、高科技行业以及无政治关联的企业更倾向于主导高质量创新,以提升生产效率。宏观因素分析发现,虽然企业主导高质量创新有助于应对市场竞争,但缺乏协调性的政策引导可能导致企业实施不利于自身长期发展的行为。本文的研究为优化合作机制、提升创新效能提供了理论支持和政策建议。

关键词:主导合作;创新质量;创新能力;企业全要素生产率

一、引言

创新合作是突破创新瓶颈、分散创新风险、分摊创新成本、提高创新绩效等方面的有效策略(De和Dutrénit,2012)。随着我国企业创新的深化发展,越来越多的企业选择与关联企业及其他创新机构开展创新合作(Qiu和Wan,2015)。我国政府也加强了对企业开展创新合作的政策性引导,在国家重点研发计划下设立了多项激励创新合作的专项(谢光华,2023)。例如工信部和财政部联合印发的《技术创新示范企业认定管理办法》将“创新合作”列为企业技术创新评价的二级指标。

在我国企业创新合作深化发展的过程中也显现出了一些更深层次的问题,其中一个比较突出的是创新合作中的主导权配置问题。该问题主要表现在两个方面:一是当前的创新合作过度聚焦于主导权的争夺,导致合作动力单一化,忽视了合作本身带来的知识共享、技术互补和市场拓展等多元价值。二是创新合作中的权益分配是主导权配置问题的核心,现有的分配机制往往倾向于主导者,而使非主导者缺乏持续参与创新的积极性。普遍观点认为,缺乏协调性的创新引导政策在某种程度上加剧了创新合作中的主导权配置难题(袁晓东和蔡学辉,2018;Guerzoni和Raiteri,2015)。例如政府为预防创新成果的重复申报现象,采取了较为机械化的措施,直接规定创新成果归属于合作中的主导方(例如将成果署名第一单位或通讯作者所在单位视为归属方),这种处理方式与旨在激励广泛、深入创新合作的政策初衷不相适配,反而可能阻碍合作精神的发扬和合作效益的最大化,从而导致在政府与企业中还存在着一种简化的思维观点,即简单地认为主导创新合作可获得更高的外部收益。

创新合作中主导权配置的收益问题,关键在于企业对创新实质性的认知,重视创新质量对公司的财务绩效与市场价值等方面的促进作用(黎文靖和郑曼妮,2016),以实现企业高质量创新促进高质量发展的合作初衷。在政府层面,知识产权局发布《关于深化知识产权领域“放管服”改革优化创新环境和营商环境的通知》标志着从过度依赖创新数量的奖励和资质评定机制,逐步转向以创新质量为核心的政府资助体系和审查制度。在企业层面,创新质量是企业的创新产出或服务质量、创新过程的工作效率、创新的经济效益三个维度的综合体现(杨立国等,2007),提升创新质量能为企业的可持续发展提供长效的新动能。创新质量是衡量企业创新成果知识密集度的核心指标,因而创新的知识含量差异,决定了企业在主导合作中所获得的创新绩效提升程度。

有鉴于此,本文需要从理论与实证角度深入厘清主导创新合作对企业生产效率的影响机制、作用方向、效应强度以及其影响因素(特别是基于企业特征的异质性)等,从而为企业科学决策参与创新合作的方式提供坚实的理论依据与丰富的实证参考,为政府制定和优化具有引导性的政策措施贡献理论与经验支持。本文研究发现:企业主导创新合作可促进企业全要素生产率的提升,并且这一积极效应主要源于创新质量较高的主导合作项目达成。上述结果在经过稳健性检验、动态分析以及内生性处理之后依然成立。本文基于企业及其所在行业的多样化特征进行了细致的异质性分析,发现只有当企业具备一定的创新实力时,才能在高质量创新的合作中发挥主导优势;以及国有产权性质、高科技行业、无政治关联的企业主导创新合作时更具创新意志,从而有效提升企业的生产效率。同时,主导创新合作对企业全要素生产率的影响还受到市场化水平和产业政策的宏观因素影响。

本文可能的边际贡献主要体现在以下几个方面:(1)现有文献着重讨论了企业创新合作的模式与参与动机、创新合作对企业创新绩效的影响等,但忽视了企业在深度合作过程中突出的主导权配置问题。本文从企业主导创新合作的视角,以创新质量作为创新合作实施效果的评价依据,系统分析了主导合作与创新质量的双元因素对企业全要素生产率的积极作用。(2)相较于以往文献关于创新合作模式的实证计量方法,大多采用企业研发资金占比(白俊红和蒋伏心,2015),或是基于问卷调查数据测量企业技术协同创新(王宁,2023)等间接方式衡量,本文使用专利联合申请数据构建企业创新合作指标,手动整理专利申请人类型数据构建了主导创新合作的直接指标,同时还按照专利的类型区分了创新质量的高低。基于上述指标,本文从整体上研究了主导创新合作对企业全要素生产率的作用,并重点论述了创新质量在此过程中的重要意义。(3)本文基于企业及其所在行业的多样化特征开展了丰富的异质性分析,尝试对创新合作中主导权的归属问题作了解答。研究发现,主导企业的创新实力与创新意志,显著差异化的影响着高质量创新合作中企业发挥主导创新的优势。

二、文献综述

关于企业创新合作模式的研究,现有文献根据企业创新合作的对象,主要将其区分为企业间合作、产学研合作以及政企合作,多样化的创新合作模式可能为企业发展注入差异化的动力。首先,企业间合作的动机源自于高管校友关系网络(谢光华,2023)、家族企业的亲缘关系(李婧和朱莹婷,2023)等非正式制度的关系连接,或是在正式制度的合作中组建技术创新联盟,以整合企业间的非冗余资源、挖掘潜在商机,从而提升企业竞争优势。但信任危机和机会主义策略可能是企业间合作潜在的最大风险,最终危及联盟的稳定与存续(蔡猷花等,2021)。其次,学者们将产学研创新合作界定为企业携手高校及研究机构,共同构建创新实体或研发合作平台(白京羽等,2020)。产学研合作能通过帮助企业在关键技术领域补足创新短板(张羽飞等,2023)、降低合作交易成本(刁丽琳等,2011)、加速成果转化(李勃昕等,2023)等方式,助力于企业提升自主创新能力(王滋和张树满,2024)、促进高质量创新产出、获取竞争优势(程文银等,2022)等。最后,关于政企合作对企业发展的相关研究侧重于以下两个方面的论述:一是政府以行政干预的方式,通过政策引导、资金支持和创新创业服务供给等方式为企业创新营造良好的外部环境(Ju等,2015),以促进产业技术发展(樊春良和杨佳,2024)、加快地方科技型企业转型升级(范旭等,2023)等;二是政府通过政企合作实施监督和约束的职能,形成联系密切、正式且制度化的政企科技创新互动模式(陈邦平和吴幸雷,2023)。

但是关于企业与其他创新主体之间的创新合作能否提升企业生产效率的议题,现有研究并未达成一致意见。持肯定观点的学者认为,企业通过资源共享、优势互补、风险共担等方式进行创新合作有益于降低过度竞争、提高创新能力与创新效率,从而获得规模经济(张红娟等,2022)。创新合作是核心企业创新网络节点合作紧密的强关系网络(徐碧琳和李涛,2011),在规范关系的引导下促进组织间合作共赢、创造长期利益(庄越和潘鹏,2016)。例如在现实的商业模式下,由于供应链之间的竞争愈发激烈,促使供应链内部的企业合作更加紧密(王宁,2023)。然而,持相反观点的学者认为,创新合作潜在知识资产流失、竞争优势丧失与知识产权纠纷等创新风险(胡峰等,2020)。创新合作各方“搭便车”的外部效应难以避免,在自利动机驱使下这种机会主义行为会逐渐增加合作过程的脆弱性(Falkinger等,2000),随着合作各方博弈次数的增加,其合作水平会偏离稳定甚至逐渐下降。当创新合作各方感知到权利非对等以及信息不对称等问题时,势必会影响组织间的相互信任与价值共创,从而导致合作各方创新意愿不足、产能低下(曹兴等,2018)。

当前文献关于创新合作与企业发展的研究广泛而深入,然而在探索创新合作的多维影响时,鲜有文献聚焦于创新合作中的主导权配置问题。这一关键视角的缺失忽视了主导权分配在提升创新效率、保障成果质量及加速市场转化中的核心作用。本文通过深入分析创新合作中主导者的角色与策略,探讨如何更有效地优化资源配置、激发创新潜能,尝试补充创新合作机制的深层逻辑。结合现有的相关文献,本文将在以下两个方面作进一步的讨论:首先,在探讨创新合作对企业生产效率影响的文献中,一个显著而复杂的议题在于主导企业与参与企业间战略视角的显著差异。主导企业往往立足于长远发展的战略高度,对创新合作的期望不仅限于短期收益,而是追求研发项目的深度与广度,力求技术突破与持续竞争力。本文想要进一步探索主导企业在创新合作中是否扮演了更加积极的角色,能否通过有效机制确保技术目标达成的同时,还能有效提升企业的生产效率。其次,现有文献缺乏对创新合作实施效果的有效评价,虽有大量文献证实了创新合作模式(尤其是产学研合作)有利于提升企业的创新质量(王靖宇等,2023;刘斐然等,2020),但鲜有文献讨论企业在主导高质量创新合作过程中的知识收益对企业发展的影响。本文尝试以创新质量作为评价创新合作成效的关键指标,系统分析主导合作机制与创新质量的双重驱动力对企业生产效率的作用效果。

三、理论分析与研究假设

创新主体在合作框架内的地位呈现出鲜明的差异性,这种差异不仅体现在对合作流程的控制力度上,还深刻影响着各自从合作中获取的收益。一般认为,作为合作的主导者,能够依据自身优势定制合作项目,主导合作的发展方向、掌握更多核心信息、获得更丰厚的合作盈余分配。该观点在产业链的深度合作与治理策略(王宁,2023)、关联企业间股权结构的优化与管理(王稳华等,2024)等领域得到了详尽的探讨与验证。创新合作中所有参与者均能通过组织间的相互学习与协同效应捕获到互补性的知识资源(张羽飞等,2023)、共同分担创新成本、灵活多样地利用创新成果,从而有望实现“1+1>2”的创新收益水平(庄越和潘鹏,2016)。这一特点对于追求经济效益最大化的企业类创新合作主体而言,被视之为增强竞争力、实现可持续发展的关键路径,而主导创新活动的核心企业往往能在上述诸多权益中占据更大的份额,并额外收获因引领创新方向所带来的独特优势与回报(宋凌云和王贤彬,2013)。例如,根据主导者自身的特征控制创新合作的进展方向、精心设计符合主导者利益的成果应用策略与收益分配方案,同时采取策略性措施,适度保护核心技术研发的关键成果(李春发等,2014),从而优先完成布局成果的深化与拓展创新,不仅赢得了市场的认可度,还能显著提升在政府、金融机构及潜在创新伙伴中的信誉与高度赞誉,进而成为吸引顶尖创新人才的磁石,占据行业人才竞争的制高点。对于企业类创新合作的主导者而言,这些收益均可转化为企业全要素生产率的提升。

进一步地,创新质量的高低映射了创新知识含量的丰瘠(张杰和郑文平,2018),成为决定创新合作中主导者获益程度的关键因素。创新质量的实质是通过知识资源的有效整合,创造出具有更高价值的新产品、服务或流程(程虹和许伟,2015)。企业依托合作从事高质量创新,不仅可以构建起独特的技术门槛和知识宝库,还有利于激发不断学习、适应与进化的内生动力,提供持续创新的动力。主导企业在创新合作中通常承担着引领创新方向、整合合作伙伴资源和推动创新成果商业化的责任,对创新质量的严格要求直接塑造了合作项目的知识密集度与最终效益。具体而言,首先在高质量创新的成果方面,高质量的创新成果因其知识含量深厚与产品的新颖性,常能引领技术前沿、占据市场高地、赢得广泛的社会认可,不仅能满足市场的深层次需求,更能以独特的价值主张赢得消费者的青睐(杨国超和芮萌,2020)。高质量创新成果的价值是技术突破的见证,更是市场领导力的体现,能够显著提升企业社会价值(余东华和王梅娟,2022),在创新合作体系中,主导者将收获更多资源和市场话语权。高质量创新转化为创新产出不仅要求创新过程扎根于坚实的基础科学,还需敏锐捕捉前沿技术动态,基于合作促进多维度知识深度融合的过程能培养具有创新意识和实践能力的人才队伍。其次,在高质量创新的合作系统层面,主导者在合作中的获益程度,还与其在合作中有效运用并扩大创新知识含量密切相关。通过建立高效的知识管理机制,促进知识的共享、转化与增值,主导者能够激发合作各方的知识协同效应,共同提升合作体系的创新能力与竞争力(庄越和潘鹏,2016)。高质量创新合作体系的研发知识密度高、技术复杂程度大,会使主导企业积累大量的创新管理经验,不断培养优化生产流程、改进管理模式和强化内部控制等方面的创新能力,建立高效的信息管理系统以实现更有效地配置资源(邓悦和蒋琬仪,2022)。最后,在高质量创新规避合作风险方面,创新质量越高,创新合作项目的研发流程、创新成果与管理经验等就越难以被机会主义者所窃取,从而有效缓解主导企业的研发溢出损失。其主要通过以下两个方面实现:一是通过创新决策权合理规划研发周期、主动甄别合作伙伴(李春发等,2014);二是基于创新是知识的生成与组合的原理(Croitoru和Schumpeter,2012),细分研发项目与多元创新主体协作,独揽知识片段组合权,铸就专有知识壁垒。综上所述,基于高质量创新的合作模式,主导企业能在长期内实现生产效率的显著提升,推动良性的循环发展。对此,本文提出以下研究假说:

H1:企业主导创新合作可推动企业全要素生产率的提升。

H2:企业主导合作的创新质量越高,越有助于提升企业的全要素生产率。

创新能力是企业主导高质量创新合作以提升生产效率的核心引擎。主导企业需具备一定的创新实力,方能协调创新资源、精准配置生产要素,从而确保合作进程稳步推进、加速创新知识成果高效转化(王滋和张树满,2024)。首先,创新能力体现在企业的知识吸收能力上,较强的知识吸收能力使企业能够敏锐地捕捉到行业前沿的动态信息,高效地吸收、整合并内化外部先进技术与知识(王靖宇等,2023)。在高质量的创新合作中,主导企业能够凭借知识吸收能力高效的知识流转与转化机制,快速识别合作伙伴的核心技术与独特资源。通过深度交流与协作,加速创新成果的孵化与商业化进程,极大地提升创新合作的成功率与市场响应速度。其次,企业的创新能力离不开持续地研发投入与高质量人力资本的支撑。在高质量创新合作中,具备此类创新实力的企业与高校和科研院所紧密合作,将进一步促进知识的交叉融合与技术的协同创新,从而提升主导企业的生产效率(刘斐然等,2020)。最后,创新能力还体现在行业内的企业竞争实力上(简泽等,2017)。行业内竞争优势较强的企业,因其在资金、技术、市场资源等方面的深厚积累,更具有敏锐的市场洞察力,能快速响应市场变化,提出高质量的创新方案,从而推动创新成果的高效转化,引领整个行业向更高质量发展。综上所述,主导企业的创新能力越强,在高质量创新合作中对企业收益的提升效应也更明显。反之,如果主导企业的创新能力不足,技术人员、机器设备等生产资料依附于外部支持,不仅会分散合作研发精力(杨林和李敏,2023),同时也极大地增加了合作中知识溢出损失对企业的负面影响(Aspremont和Jacquemin,1988)。对此,本文提出研究假说H3:

H3:企业创新能力越强,主导高质量创新合作对企业全要素生产率的提升效应越强。

高质量创新可能会引致诸多创新不确定性的风险,一旦失败将造成严重的创新资源浪费。已有研究指出研发类创新合作的失败率高达60%(孙凯和郭稳,2021),可见研发合作项目的完成度对生成创新知识、分享合作收益产生了极为显著的影响。从参与创新合作成员的视角来看,主导者的意志深刻影响着创新合作项目的完成度。例如,若是企业为迎合创新引导性政策而发起虚假的创新合作项目,非但不利于提升企业的创新质量(张杰和郑文平,2018),反而会因为设立策略性的创新项目引发合作纠纷、导致资源配置效率下降等拖累企业的生产效率(黎文靖和郑曼妮,2016;龙小宁和张靖,2021)。在创新项目的实施意志方面,相较于非国有企业,国有企业具有共有产权属性,更加注重自身的历史使命和社会责任,在主导创新合作时更“青睐”于有真实的产出成果。相较于非高科技行业,高科技企业因技术前沿性、高市场需求以及政策支持(杨国超和芮萌,2020),在主导创新合作时更倾向于从事高质量创新,以维持竞争优势并实现长远发展。相较于非政治关联企业,政治关联对企业创新存在一定的“资源诅咒效应”,会通过降低市场竞争、刺激企业过度投资以及僵化资源配置挤占创新资源投入,从而抑制企业创新(袁建国等,2015);反观无政治关联的企业,因缺乏政治庇护则更克制自己的寻租与过度投资行为,旨在高效的投资效率和研发效率(杨其静,2011)。对此,本文提出研究假说H4:

H4:企业主导创新合作对全要素生产率的提升效应,存在来自于所有权性质、所属行业的高科技特征、企业的政治关联特征等方面的异质性。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取A股上市公司为观测样本,并对数据做了以下筛选:(1)由于制造业和非制造业在生产过程、技术应用和市场结构等方面存在显著差异,在制造业中专利活动往往与企业的创新能力和技术进步密切相关,对此本文仅保留了更具标准化和可比性的制造业企业样本。(2)考虑到财政部于2006年大幅修订了会计准则,本文选定的样本年份区间为2007-2019年。(3)剔除了ST公司和PT公司以及总利润为负值的异常值。(4)集团内部合作和外部合作的性质与目标有所不同,混合数据可能导致结果的解读变得复杂,影响结论的有效性,本文因此也剔除了集团内部合作的数据。其中,上市公司的研发数据来自于Wind数据库,财务数据来自于Wind数据库和CSMAR数据库,详细专利信息数据来源于PatSnap数据库,省域层面的数据来自国家统计局各年度的《中国统计年鉴》。

(二)模型构建与变量说明

为检验主导创新合作对企业生产效率的影响,本文构建了如下实证模型:

TFPi,t=β0+β1Leadi,t+β2Controlsi,t+εi,t(1)

式中,i代表企业,t代表年份,Controls表示一系列的控制变量,ε为扰动项;模型同时还控制了企业个体特征和年份效应。

被解释变量TFP为企业的全要素生产率。本文参考黄勃等(2022)采用Levinsohn-Petrin法(LP法)估计企业的全要素生产率。该方法修正了固定效应法(FE)和最小二乘法(OLS)中存在的同时性偏差,并改良了Olley-Pakes法(OP)中投资变量数值为负以及与生产率关系不敏感的问题。此外,Wooldridger基于GMM的一步估计方法解决了OP法和LP法中自由变量和代理变量之间可能因为不相互独立而导致的多重共线性问题。本文也采用FE法、OP法、WRDG法估计了企业的全要素生产率,并将其应用于稳健性检验中。

核心解释变量Lead表示企业主导创新合作的强度。该变量的设计原理与衡量方法如下:专利申请书的署名顺序表征了发明人对一项发明的贡献程度(杨忠和文庭孝,2018;衡晓帆等,2013),也高度近似地显示了创新参与方在创新合作中的主导强度。为了简化数据统计,只有当企业名称与联合专利署名第一人齐名时,本文才认定企业主导了与该专利相对应的创新项目(范佳颖和马艳艳,2024)。按上述方法统计出企业主导创新项目的数量,考虑到相同合作的创新项目数量对企业的影响存在较强的边际效应递减规律,本文参考李秀玉等(2022)的研究方法,取该数量的自然对数代理衡量企业主导创新合作的强度(Lead)。为了考察主导不同创新质量的项目对企业全要素生产率的效应差异,本文基于发明专利、实用新型和外观设计专利,分别衡量了企业主导高质量的创新合作强度(HLead)与主导低质量的创新合作的强度(LLead)。

Controls为控制变量。为了剔除创新活动对企业全要素生产率的影响,首先将研发投入(RD)与研发强度(RD_Ratio)纳入为控制变量,前者用企业研发支出费用的自然对数衡量,后者用企业研发支出占总资产比重衡量。此外,参考相关文献(许玲玲等,2022),本文还纳入了如下控制变量:企业规模(Size),用企业员工的自然对数表示;股权集中度(Top5),企业前五大股东持股占比;企业年龄(Age);公司的财务信息,包括资产负债率(Lev)、总资产回报率(Roa)、现金储备率(Cash)、营业收入同比增速(Growth)。并按1%对以上连续变量进行Winsorize截尾处理。

需要特别指出的是,创新活动对企业生产效率的影响存在无可争议的滞后性。但考虑到计量模型是基于专利信息衡量企业主导创新合作,而且专利信息同样也滞后于创新合作活动,其滞后期的长度与主导创新活动作用于企业全要素生产率的滞后期长度大致相当,因此基准模型并未纳入滞后项。为了使分析结论更严谨,论文也作了相关的动态回归分析。

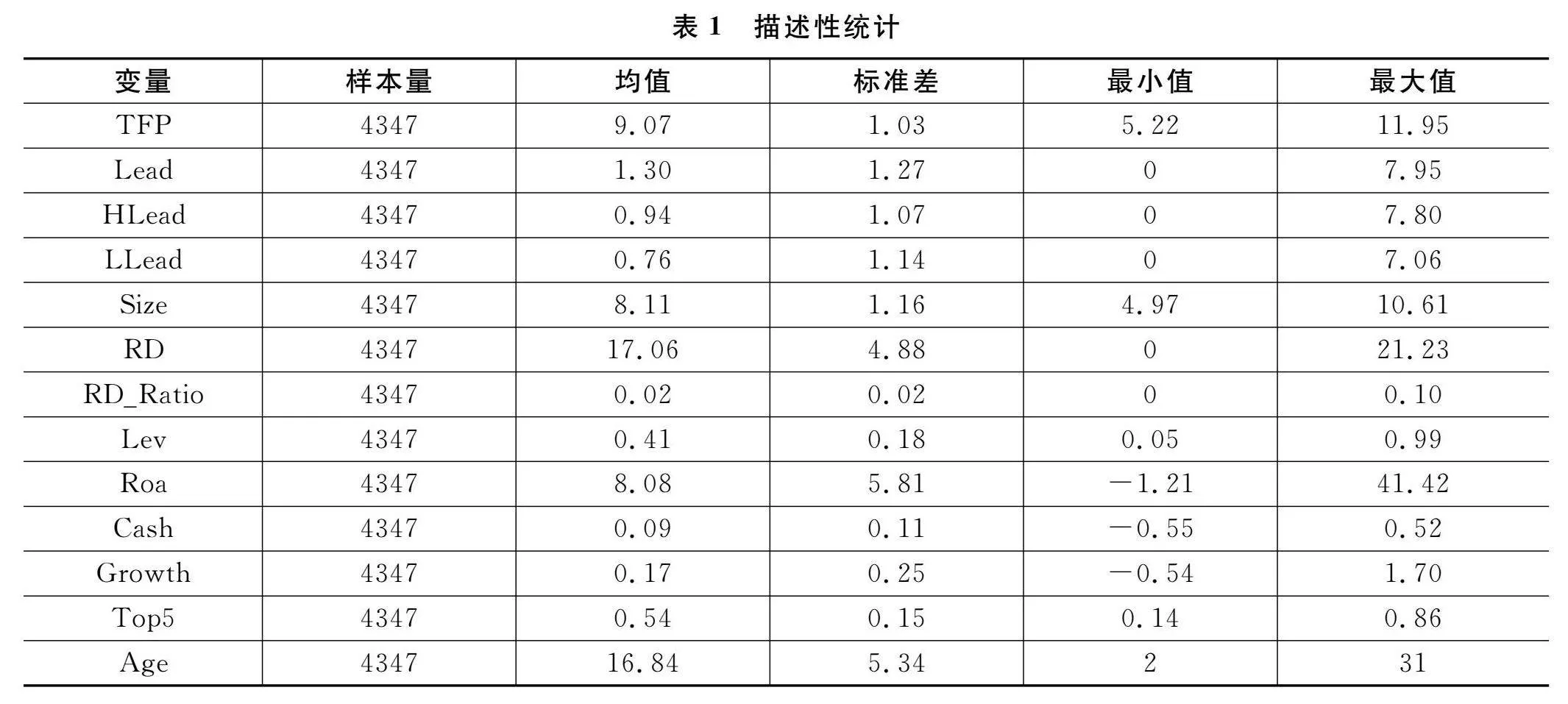

(三)描述性统计

表1展示了相关变量的描述性统计。从变量TFP可以看出企业之间的生产效率存在明显差异,具有一定的区分度;从企业主导创新合作的变量可以观察到HLead的均值大于LLead,说明企业主导创新合作存在创新质量上的异质特征;控制变量也呈现出一定的差异性,说明本文所选样本的辨识度较好。此外,本文所有变量的VIF值远低于10,1zza7gQH692tWOc8K+BVlZuYnsOLeQlwxduuTNNWo/o=证明变量不存在多重共线性问题。

五、实证结果

(一)基准回归结果

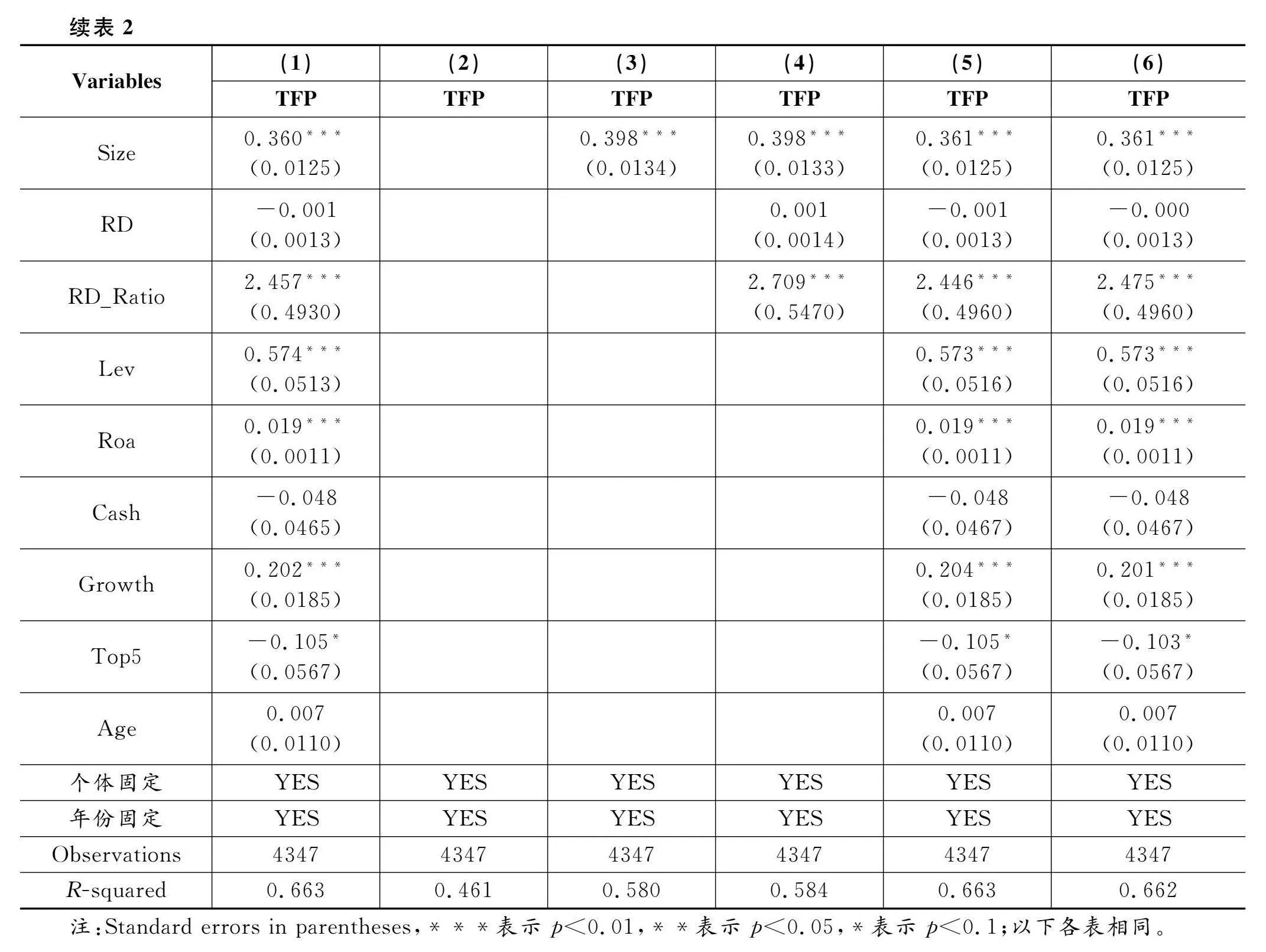

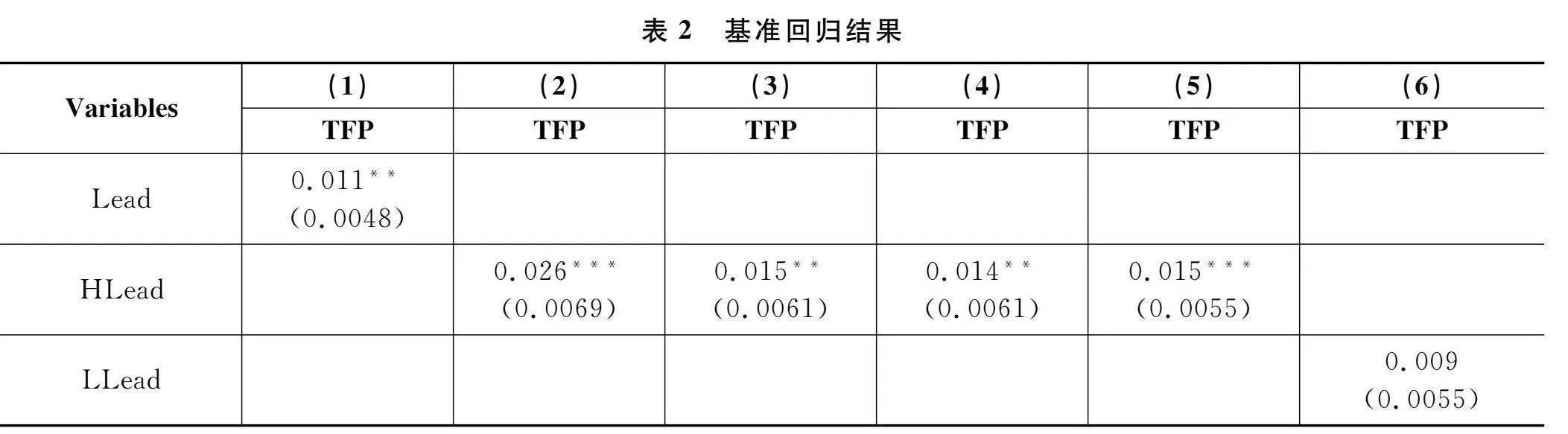

表2第(1)列展示了主导创新合作对企业全要素生产率的回归结果,Lead的系数在5%的统计水平上显著为正,验证了研究假设H1。表2第(2)~(5)列显示了企业主导创新质量较高的合作对企业生产效率的影响。结果显示,HLead的系数均显著为正,并且在纳入控制变量时HLead的系数大小变化明显,随着控制变量的增加,HLead系数显著性水平不断提升、变化幅度减小,表明本文纳入了有效的控制变量。由此可初步判定企业主导合作的创新质量越高,越有助于提升企业的全要素生产率。进一步地,表2第(6)列显示LLead的回归系数没有通过显著性检验,表明主导质量较低的创新合作对企业全要素生产率的正向促进作用不明显。并且通过观察HLead的系数值不难发现,无论是系数的大小还是显著性水平,均要大于Lead和LLead的回归系数。由此可以说明,上述结果验证了研究假说H2。

(二)稳健性检验

本文稳健性检验的结果显示,各种方法的回归结果与基准模型中HLead的系数保持一致,并且所有模型中HLead的系数均大于Lead的系数,以及几乎所有回归结果中LLead的系数均不显著。受限于文章篇幅,本文仅展示了基于创新质量的稳健性检验。

1.替换企业全要素生产率的测度指标

采用前文关于企业全要素生产率的三种度量方法所得到的回归结果,与基准模型的结果保持一致。

2.替换企业主导创新合作的测度方法

在创新合作阶段,创新成果会呈现出质量上的异质性,既包括高价值的突破性创新,也涵盖了质量相对较低的创新尝试。对此,本文首先考虑到,若企业主导高质量创新合作的产出相较于低质量更多时,将其视为更倾向于从事高质量创新的主导企业,并对HLead_Tendency赋值为1,反之赋值为0。其次,本文采用企业创新质量较高的主导合作次数占整个创新合作次数的比例(HLead_Ratio),反映企业主导高质量创新合作的集中度。基于替换核心解释变量的测度方法,验证了基准回归结果的稳健性。此外,为了剔除专利申请数据中存在部分专利被驳回申请等情况,本文将授权的发明专利数据也纳入到了模型的回归分析中,得到了与基准回归一致的结果。

3.采用Heckman两步法处理样本选择偏误

考虑到基准回归仅选择了有联合专利的企业样本,可能存在选择性偏误,本文采用了Heckman两步法对样本可能的选择偏误问题做了稳健性检验。其具体方法如下:第一,选择2007-2019年全部A股制造业上市公司样本,以企业是否主导合作作为被解释变量,选取企业是否受到产业政策鼓励、CEO或者董事长是否有技术或研发背景、企业有无重大生产事故、股票平均收益率等作为影响企业主导合作的因素进行估计,并计算得到逆米尔斯比率IMR。第二,将计算所得到的IMR作为控制变量纳入到方程中。结果显示,所有模型中的IMR均没有通过显著性检验,说明本文的样本自选择问题较小或者不存在,同时所有模型中核心解释变量的回归结果并未发生本质变化,表明基准回归结果具有稳健性。

4.基于创新质量的稳健性检验

前文基于专利的类型区分了企业层面的创新质量差异,但在现有的研究中,学者们从专利被引次数、专利同族成员数量以及知识宽度法等多个方面提供了创新质量的衡量方法:首先,专利被引次数越多表示该专利对后续的发明创造与技术提升的贡献度越大,其创新质量也就越高;同时专利被引次数与其市场价值呈显著的正相关(吴敏等,2021)。其次,同族成员数量是一种反映专利在地缘范围内获得法律保护的指标,专利族的规模越大,表示该专利在多个国家或地区申请保护,意味着潜在的技术市场范围和经济势力范围更广(Harhoff等,2003)。最后,知识宽度代表了某项专利中包含的知识复杂性和广泛性,基于专利的IPC分类号信息计算专利的知识宽度能得到企业创新质量的度量指标(张杰和郑文平,2018)。本文基于上述三个方面对企业创新质量的衡量方法,做了行业层面的二分聚类,进一步区分了行业中创新质量更高的企业群体。分组回归的稳健性检验结果如表3所示,进一步验证了本文基准回归模型的稳健性。

(三)动态效应分析

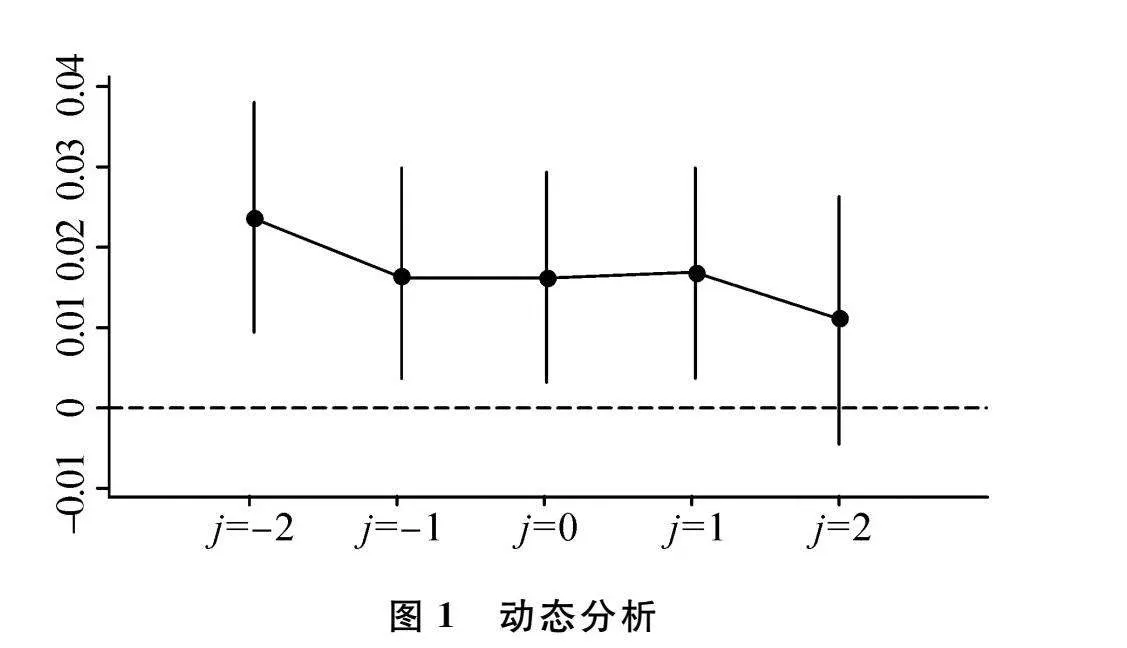

前文对核心变量的时效性进行了初步阐释,本节进一步采取动态处理方法,对被解释变量进行跨期分析,通过考察被解释变量前后两期的变化,捕捉变量的动态效应。分析结果如图1所示,除了在j=2期的估计系数未能达到统计显著性外,其他时期的HLead系数均呈现出显著的正向效应。这一结果不仅验证了本文基准回归结果的稳健性,同时还注意到在合作初期,企业全要素生产率的提升效果最为显著。随着时间的推移,这种正面效应逐渐进入一个平稳期,其影响力开始逐步减弱,直至在某个时期不再具有统计学上的显著性。其原因可能是,合作初期不同合作伙伴间的生产技术与管理经验得到了有效的交流与提升,从而使得创新的边际效益在这一阶段达到峰值。这种趋势与企业生产活动的生命周期特征相吻合,这些发现为理解企业在不同发展阶段如何通过合作来优化资源配置和提升生产效率提供了有价值的洞见。

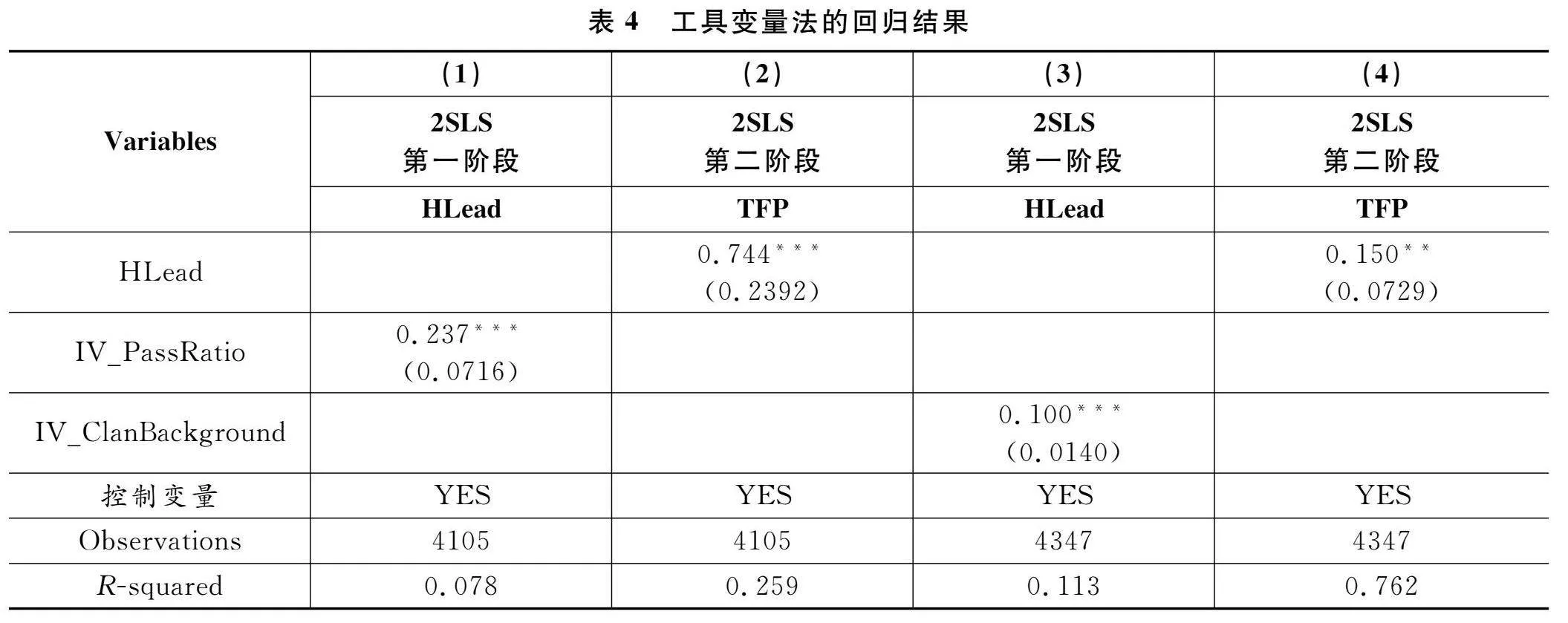

(四)内生性处理:工具变量法

为缓解主导创新合作可能存在的内生性问题对回归结果的影响。本文分别从政策层面与企业层面选取了高新技术企业认定(后文简称“认定”)的实际通过率(IV_PassRatio),以及企业高管的宗族背景(IV_ClanBackground)作为主导创新合作的工具变量。首先,关于选取“认定”的实际通过率作为工具变量的考量:由于各省每年的高新技术企业认定工作情况不一,申报机会一般在两次到三次不等,大多数省份只公示认定通过的企业名单,并没有准确的通过率报告。因此本文使用主导企业当年所在省份通过“认定”的公司数量占省级层面研发类企业总数的比例作为代理变量,近似估计企业当年所在省份“认定”的实际通过率。其中,高新技术企业统计数据来自于CSMAR,有研发的企业统计数据来源于各省统计年鉴。从相关性来看,虽然各省份在申报程序上存在差异,但是均以《高新技术企业认定管理办法》为准则,若是实际通过率越高则说明当地的整体创新实力较强,企业创新面临着更高的竞争环境,在一定程度上会激发企业为了缓解创新压力,主动寻求外部协同创新的动机;同时,认定管理办法对企业的产学研创新合作有一定的指标性要求,也可能刺激企业实施政策迎合性的创新合作。从外生性来看,“认定”的通过率代表了当地创新型企业的整体水平,并不与某一个具体企业的生产效率产生直接影响。

其次,宗族是个体因拥有共同祖先而聚合形成的一种社会组织。在宗族文化的影响下,个体不仅对同宗族成员赋予了更多信任(陈斌开和陈思宇,2018),并且在与其他宗族进行社会交往时,宗族文化强调“光宗耀祖”的道德声誉也会极力避免个体做出损害其他宗族利益的行为(潘越等,2019)。宗族文化所体现出的社会信任深刻影响着一系列经济合作:包括人们的就业与创业(陈斌开和陈思宇,2018;郭云南等,2013)、机构投资(潘越等,2019)等。因此,企业高管受到宗族文化的影响,能在一定程度上体现所处环境中的人际关系与社会信任,并且高管所处环境的宗族背景越强,代表其人际关系网络越庞大,对他人的信任程度越高,因而更愿意主动与其他组织合作从事创新活动(龙小宁等,2023)。然而高管的宗族背景并不会直接影响企业的生产效率,该变量的选择同时满足了工具变量的相关性与外生性要求。在变量的构建方法上,族谱是记录宗族成员身份的重要文字载体,姓氏又是区别不同族谱的外在表现形式。鉴于学者们普遍采取族谱信息衡量宗族背景和宗族文化(潘越等,2019;许年行等,2019),本文使用企业高管姓氏在当地的族谱数量衡量企业高管的宗族背景,因为企业高管姓氏在当地拥有的族谱数越多、宗族背景越强,受到的宗族文化影响就会越大(龙小宁等,2023)。企业高管宗族背景的变量构建步骤如下:首先,根据公司注册所在地确认企业高管所在地级行政区,并计算对应地级行政区所有姓氏族谱数量;其次,将企业高管姓氏与其所在地拥有族谱的姓氏相匹配,得到每个高管对应姓氏的族谱数量;最后,在公司层面,取所有高管在当地拥有族谱的平均数。其中,族谱数据来自CNRDS数据平台根据《中国家谱总目》整理的宗族文化数据库。

引入上述工具变量在一定程度上降低了基准模型中可能存在的内生性问题,并且其回归结果得到了与基准回归一致的结论,证明本文的基准回归结果具有较强的稳健性。

六、进一步分析

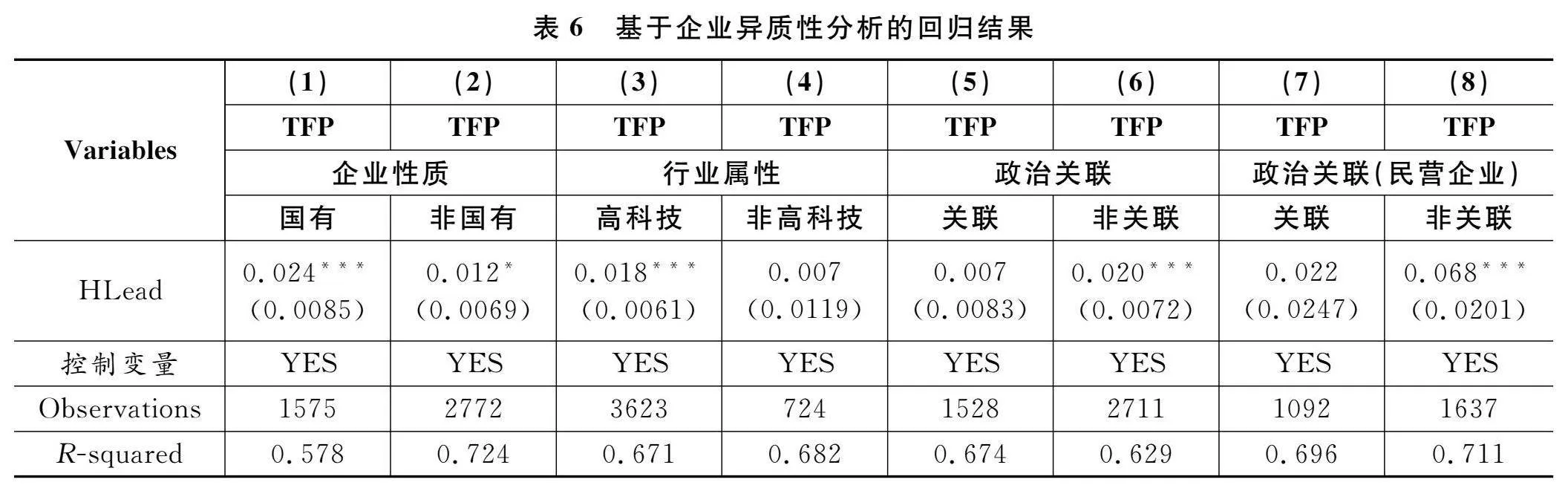

(一)异质性分析

1.基于企业创新能力的异质性分析

本文分别从吸收能力、研发资本与企业竞争力三个方面区分了企业的创新实力,回归结果如表5所示。首先,模型(1)~模型(2)采用研发投入占企业营业收入的比值(Wu等,2016),模型(3)~模型(4)使用企业研发人员与员工总数之比(王靖宇等,2023)作为企业吸收能力的代理变量。其次,模型(5)~模型(10)分别按企业研发资本中的资金投入额、企业研发人员数量、员工中本科学历及以上占比区分企业的创新能力。最后,企业的市场竞争优势越大其技术水平和创新能力也相对更强(简泽等,2017)。对此,模型(11)~模型(12)采用企业Lerner指数,模型(13)~模型(14)按行业主营业务利润率的标准差修正的Lerner指数,两种方式衡量企业的市场竞争力(陈志斌和王诗雨,2015);模型(15)~模型(16)采用企业营业收入占同行业所有企业营业收入总额的比例划分企业竞争力强弱。

估计结果均显示,具有创新能力的企业在主导高质量创新合作时对全要素生产率的促进效应更加明显。综合考量,企业若缺乏创新能力而盲目追求合作主导地位,可能会造成创新资源的无效配置,并难以实现生产效率的实质性提升。相反,拥有较强创新能力的企业能够更好地应对高水准创新活动所带来的风险与挑战,确保创新合作的顺利实施,进而促进企业全要素生产率的增长。因此,创新能力相对较弱的企业在参与创新合作时,应采取先学习后领导的策略,逐步积累经验和能力;而创新能力较强的企业则应积极承担起在高质量创新合作中的领导责任,以推动整个合作体系的效能提升。

2.基于企业其他层面的异质性分析

基于企业所有权性质的异质性。回归结果显示,相较于非国有企业,国有企业主导创新合作更能显著促进企业全要素生产率的提升。这与直觉相悖,其可能的原因是,国有企业具有临近政治和政策的优势,同时也需要承担推动技术创新、引领产业发展的重大社会责任,使得国有企业必须提升研发效率、优化资源配置以保证企业的长足发展。因而在创新合作中,国有企业主导合作开展高质量创新以改善生产效率的意图更加明显。

基于企业所属行业的异质性。论文参考《战略性新兴产业分类目录》、《战略性新兴产业分类(2012)(试行)》和经济合作与发展组织(OECD)相关文件区分了企业的行业属性。上述两类行业的企业子样本的回归结果显示,分属高科技行业的企业主导高质量创新合作对企业全要素生产率的促进效应显著为正,但分属非高科技行业的企业主导高质量创新合作对企业全要素生产率的促进效应并不显著。

基于企业政治关联的异质性。参考张雯等(2013),若企业董事长、总经理中任意一人现任或曾任政府官员,将视为企业有政治关联。基于上述方法的分样本回归结果显示,有政治关联的企业主导高质创新合作对企业全要素生产率的提升作用不明显,而无政治关联的企业主导高质量创新合作对企业全要素生产率的提升作用显著。另外,为了消除国有企业与政治关联在变量衡量上可能存在的含糊界限,论文还对民营企业样本中有政治关联和无政治关联的子样本做了回归检验,其结果与前述的一致。

(二)宏观因素分析

尽管主导合作在提升企业全要素生产率方面表现出了显著的正向作用,但这种作用的效果往往受到企业所处的外部环境的影响。地区市场化水平和产业政策作为重要的宏观因素,不仅影响企业的竞争环境和资源获取能力,还能通过改变市场结构和政策支持力度来影响主导合作的实际效果。因此,进一步分析这些宏观因素如何作用于主导合作的机制及其对企业全要素生产率的影响效应,具有重要的理论和实践意义。宏观影响因素的回归结果如表7所示,被解释变量均为TFP,核心解释变量(CEV)为主导创新合作,第(1)~(3)列采用Market_Index表示企业所在省份的市场化指数,第(4)~(6)列使用Policy作为企业是否受到产业政策鼓励的代理变量。

1.地区市场化水平的影响

本文参考樊纲等(2011)的研究方法,从五个维度衡量的市场化指数(Market_Index)来考察宏观因素对企业主导合作和生产要素的影响。为了保证各省市之间的可比性,将市场化指数做了去中心化处理。结果显示,创新质量较高的主导合作对企业全要素生产率的促进效能没有受到市场化水平的影响;而当创新质量较低时,在市场化水平较高的地区主导合作削弱了对企业生产效率的促进作用。可能的经济学解释是:企业所在地区的市场化水平越高,充分发挥着市场主体作用,低质量的创新成果很容易被市场模仿,导致主导企业丧失创新获取垄断利润的机会,创新合作因没有重视创新质量浪费了创新资源,并不能为企业发展带来积极的作用。同理可知,高质量创新因为知识含量更高,短时间内的知识垄断地位难以被动摇,有益于主导企业通过产品收益或是知识获益支撑企业的后续发展、承受市场变动所带来的竞争压力。

2.产业政策的影响

创新引导政策是否会加剧创新合作中主导权的配置难题?有学者研究发现“十一五”期间产业政策支持显著促进了企业创新数量的增加,但抑制了企业创新质量的提升(张燕等,2022)。对此,本文选取CNRDS数据库和CSMAR数据库2007-2019年省级层面的产业政策鼓励数据,借鉴张燕等(2022)的研究方法,构建企业是否受产业政策鼓励的虚拟变量(Policy)。结果显示,Policy的系数均显著为正,但交互项系数显著为负。从中可以看出,产业政策的创新激励效应在一定程度上弥补了企业创新的正外部性损失,促进了企业生产效率的提升。但同时也显现出在创新合作中,产业政策有可能诱发企业为迎合创新政策而过度追求合作主导权,产生了对企业发展不利的影响。这种不利因素一方面体现在创新政策的分配机制主要向合作主导者倾斜,从而导致主导企业为获取政策优惠而实施低质量创新、削弱在核心技术研发上的创新积极性;另一方面,部分企业将大量资源投入到争夺主导地位上,不顾自身实际能力和市场需求,盲目追求合作中的主导权,导致资源错配、降低了整个创新生态系统的效率。

七、结语

(一)研究结论

随着知识经济时代下研发复杂性不断加剧,我国企业尝试通过创新合作以弥补资源缺口、提升创新效能与生产效率。然而企业在深度创新合作的过程中,主导权的配置问题日益凸显,其背后并非仅是主导即优的直观判断。有鉴于此,本文手工收集整理近19万条专利联合申请数据,并基于数据深度剖析主导创新合作如何影响企业生产效率,试图明确其作用路径、方向及效应强度,并探索其背后的多元影响因素,以期为优化合作机制、促进创新效能提供洞见与策略。研究发现:企业主导创新合作可促进企业全要素生产率的提升,并且这一积极效应主要源于主导高质量创新促进了企业从创新知识中所获益的程度,进而转化为企业生产效率的提升。即企业主导合作的创新质量越高,越有助于提升企业的全要素生产率。上述结果在经过替换关键变量、缓解样本选择偏误等稳健性检验,动态效应分析,以及运用工具变量法处理内生性问题之后依然成立。异质性分析发现,并不是所有企业都有能力主导高质量创新,因此也难以从合作中获取知识收益,包括但不限于本文所讨论的吸收能力、研发资本以及企业的竞争能力,是企业能否发挥主导优势并从合作中受益的重要参考。此外,主导者的创新意志显著影响着研发合作项目的完成度、创新知识的生成与共享,本文探索发现国有产权性质、高科技行业以及无政治关联的企业主导创新合作时,更倾向于从事高质量创新以提升企业的生产效率。宏观影响因素的探索发现,企业主导合作并从事高质量创新能应对不断加剧的市场竞争;但缺乏协调性的创新引导政策,在某种程度上加剧了主导企业实施不利于自身发展的政策迎合行为。

(二)政策建议

企业层面政策建议:

(1)提升创新实力,聚焦高质量创新:企业要在创新合作中实现高质量创新成果,关键在于提升吸收外部知识的能力和增加针对高质量创新的研发投入。企业应通过引进高端人才、强化内部培训、建立学习型组织等措施,提高员工对高质量外部知识的吸收与转化能力。同时,应增加对高质量创新项目的研发资金投入,优化研发资源的分配和使用,集中力量攻关关键技术领域,确保企业在合作中保持创新主导地位并专注于高质量创新的创造。

(2)构建多元化、高质量的创新合作网络:企业应着力构建多层次、多维度的创新合作网络,以确保合作的创新质量和效能最大化。与高质量的供应链伙伴、优秀的竞争对手等建立合作关系,提升合作创新项目的整体质量和技术水平。企业应通过制定严谨的合作协议,确保知识产权的合理保护、成果的公平分配以及风险共担机制,提升创新合作的质量和高水平创新成果的转化能力。

(3)强化创新领导力与高质量创新的战略定力:企业高层应增强对高质量创新的重视和投入,避免短期逐利行为,专注于能够带来长期竞争优势的高质量创新发展。通过明确的创新发展战略,打造以高质量创新为导向的企业文化,激发全员的创新动力和执行力。企业应对高质量创新项目的主导权进行合理分配和授权,鼓励有潜力的创新人才在合作中引领高质量创新项目,确保合作创新的高质量成果和效率。

政府层面政策建议:

(1)优化市场化创新环境,减少事前干预:政府应着力打造公平、透明的市场竞争环境,减少对企业创新活动的过度行政干预,更多依靠市场机制来调节资源配置。通过降低审批门槛和简化行政流程,增强企业在创新合作中的自主性,激发企业参与高质量创新合作的积极性。

(2)加强事后奖励机制,激励高质量创新:政府应通过设立事后奖励机制,如创新成果奖励、技术突破奖励等,激励企业在合作中追求高质量创新。这种奖励机制应侧重于实际成果的转化和应用,鼓励企业将资源集中在有前景的创新项目上,推动全要素生产率的提升。同时,政府应根据不同行业和企业类型的异质性需求,制定差异化产业政策,避免“一刀切”造成的资源浪费和效率低下。

(3)完善知识产权保护与成果转化支持:加强知识产权保护力度,减少创新合作中的知识产权纠纷风险,确保企业在主导高质量创新合作中的合法权益。同时,政府应完善创新成果转化支持政策,通过科技金融支持、创新资源共享平台建设等措施,帮助企业将高质量创新成果快速转化为生产力。

(三)不足与展望

诚然,当前的研究还存在着有待改进之处:一方面,专利信息所代表的创新合作模式仅是诸多模式中的一种,本文使用专利联合申请数据作为主导创新合作强度的代理变量,在一定程度上低估了主导企业在合作中的贡献度,后续研究可考虑基于专利申请书的文本信息细化合作各方的创新贡献度;另一方面,本文仅基于企业类主导合作对企业发展的影响做了深入讨论,并没有详细区分企业与不同创新主体之间的主导合作会存在怎样的差异,以及其他类型的创新组织主导合作的经济影响。

参考文献:

[1] 白俊红、蒋伏心,2015:《协同创新、空间关联与区域创新绩效》,《经济研究》第7期。

[2] 白京羽、刘中全、王颖婕,2020:《基于博弈论的创新联合体动力机制研究》,《科研管理》第10期。

[3] 程虹、许伟,2015:《质量创新:“十三五”发展质量提高的重要基础》,《宏观质量研究》第4期。

[4] 程文银、胡鞍钢、陈雪丽,2022:《知识产权强国背景下中国高价值专利发展:测度与实证分析》,《北京工业大学学报(社会科学版)》第5期。

[5] 蔡猷花、傅令菲、梁娟,2021:《联盟关系演化、网络结构洞与企业合作创新绩效》,《中国科技论坛》第10期。

[6] 曹兴、杨春白雪、高远,2018:《核心企业主导下创新网络合作行为实验研究》,《科研管理》第2期。

[7] 陈邦平、吴幸雷,2023:《政企价值共创对科技型企业融通创新的影响——基于创新创业大赛的案例分析》,《科技管理研究》第24期。

[8] 陈斌开、陈思宇,2018:《流动的社会资本——传统宗族文化是否影响移民就业?》,《经济研究》第3期。

[9] 陈志斌、王诗雨,2015:《产品市场竞争对企业现金流风险影响研究——基于行业竞争程度和企业竞争地位的双重考量》,《中国工业经济》第3期。

[10] 刁丽琳、朱桂龙、许治,2011:《国外产学研合作研究述评、展望与启示》,《外国经济与管理》第2期。

[11] 邓悦、蒋琬仪,2022:《智能化转型何以激发企业创新?——基于制造业劳动力多样性的解释》,《改革》第9期。

[12] 樊春良、杨佳,2024:《再探SEMATECH:政府与企业合作促进产业技术发展的成功因素及启示》,《中国软科学》第7期。

[13] 樊纲、王小鲁、马光荣,2011:《中国市场化进程对经济增长的贡献》,《经济研究》第9期。

[14] 范佳颖、马艳艳,2024:《企业主导产学研合作与关键共性技术创新——结构性权力的调节效应》,《中国科技论坛》第2期。

[15] 范旭、李蓓黎、李键江,2023:《海外人才回流对企业技术创新的影响研究》,《科研管理》第11期。

[16] 郭云南、张琳弋、姚洋,2013:《宗族网络、融资与农民自主创业》,《金融研究》第9期。

[17] 衡晓帆、闫佳丽、汪雪锋、王有国,2013:《基于署名顺序的作者活跃度比较研究》,《情报杂志》第11期。

[18] 胡峰、袭讯、黄登峰、张月月、王晓萍、傅金娣,2020:《协同创新知识溢出风险管理框架:表征与认知》,《科学学研究》第6期。

[19] 黄勃、李海彤、江萍、雷敬华,2022:《战略联盟、要素流动与企业全要素生产率提升》,《管理世界》第10期。

[20] 简泽、谭利萍、吕大国、符通,2017:《市场竞争的创造性、破坏性与技术升级》,《中国工业经济》第5期。

[21] 黎文靖、郑曼妮,2016:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期。

[22] 李勃昕、崔鑫、朱承亮,2023:《政府投入调节下高校研发支出对研发质量的非线性溢出效应》,《宏观质量研究》第1期。

[23] 李春发、王雪红、杨琪琪,2014:《生态产业共生网络核心企业领导力与网络绩效关系研究》,《软科学》第9期。

[24] 李婧、朱莹婷,2023:《家族企业高管团队的亲缘关系强度与企业合作行为分析》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》第1期。

[25] 李秀玉、史亚雅、郝雯雯,2022:《社会保险降费政策对企业技术创新的影响》,《科研管理》第4期。

[26] 刘斐然、胡立君、范小群,2020:《产学研合作对企业创新质量的影响研究》,《经济管理》第10期。

[27] 龙小宁、刘灵子、张靖,2023:《企业合作研发模式对创新质量的影响——基于中国专利数据的实证研究》,《中国工业经济》第10期。

[28] 龙小宁、张靖,2021:《IPO与专利管理:基于中国企业的实证研究》,《经济研究》第8期。

[29] 潘越、宁博、纪翔阁、戴亦一,2019:《民营资本的宗族烙印:来自融资约束视角的证据》,《经济研究》第7期。

[30] 宋凌云、王贤彬,2013:《政府补贴与产业结构变动》,《中国工业经济》第4期。

[31] 孙凯、郭稳,2021:《竞合视角下高技术企业创新联盟稳定性研究》,《中国管理科学》第3期。

[32] 王靖宇、刘长翠、张宏亮,2023:《产学研合作与企业创新质量——内部吸收能力与外部行业特征的调节作用》,《管理评论》第2期。

[33] 王宁,2023:《供应链协同技术创新与企业绩效关系的实证研究》,《科学决策》第10期。

[34] 王稳华、陆岷峰、朱震,2024:《企业数字化转型的外部驱动机制研究:基于战略联盟视角》,《现代财经》第3期。

[35] 王滋、张树满,2024:《产学研创新联合体提升企业自主创新能力的路径——以国家先进功能纤维创新中心为例》,《科技管理研究》第1期。

[36] 吴敏、刘冲、黄玖立,2021:《开发区政策的技术创新效应——来自专利数据的证据》,《经济学(季刊)》第5期。

[37] 谢光华,2023:《高管校友关系网络、正式制度环境与企业合作创新——基于关系治理与契约治理互动视角》,《管理评论》第11期。

[38] 徐碧琳、李涛,2011:《网络组织核心企业领导力与网络组织效率关系研究》,《经济与管理研究》第1期。

[39] 许玲玲、余明桂、钟慧洁,2022:《高新技术企业认定与企业劳动雇佣》,《经济管理》第1期。

[40] 许年行、谢蓉蓉、吴世农,2019:《中国式家族企业管理:治理模式、领导模式与公司绩效》,《经济研究》第12期。

[41] 杨国超、芮萌,2020:《高新技术企业税收减免政策的激励效应与迎合效应》,《经济研究》第9期。

[42] 杨林、李敏,2023:《改革开放以来中国企业技术创新主体地位演变历程、机理及态势》,《江南大学学报(人文社会科学版)》第3期。

[43] 杨立国、缪小明、曾又其,2007:《基于企业成长的中小型高科技企业创新质量评估模式研究》,《科技管理研究》第6期。

[44] 杨其静,2011:《企业成长:政治关联还是能力建设?》,《经济研究》第10期。

[45] 杨忠、文庭孝,2018:《专利发明人影响力评价模型构建及实证研究——基于文献计量与社会网络分析双重视角》,《情报理论与实践》第9期。

[46] 余东华、王梅娟,2022:《数字经济、企业家精神与制造业高质量发展》,《改革》第7期。

[47] 袁建国、后青松、程晨,2015:《企业政治资源的诅咒效应——基于政治关联与企业技术创新的考察》,《管理世界》第1期。

[48] 袁晓东、蔡学辉,2018:《政策引导创新模式下的专利集成失败问题研究》,《科学学研究》第6期。

[49] 张红娟、申宇、赵晓阳、厉娜,2022:《企业外部研发合作、内部知识网络与创新绩效》,《科学学研究》第4期。

[50] 张杰、郑文平,2018:《创新追赶战略抑制了中国专利质量么?》,《经济研究》第5期。

[51] 张雯、张胜、李百兴,2013:《政治关联、企业并购特征与并购绩效》,《南开管理评论》第2期。

[52] 张燕、邓峰、卓乘风,2022:《产业政策对创新数量与质量的影响效应》,《宏观质量研究》第3期。

[53] 张羽飞、原长弘、张树满,2023:《共建产学研创新联合体对科技中小企业创新绩效的影响研究》,《管理学报》第1期。

[54] 庄越、潘鹏,2016:《团队嵌入关系治理的调节效应:创新合作实证》,《科研管理》第4期。

[55] Croitoru, A. and Schumpeter J. A., 2012, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 3(2): 137-148.

[56] d’Aspremont, C. and Jacquemin, A., 1988, Cooperative and Noncooperative R & D in Duopoly with Spillovers, The American Economic Review, 78(5):1133-1137.

[57] De Fuentes, C. and Dutrénit, G., 2012, Best Channels of Academia-Industry Interaction for Long-term Benefit, Research Policy, 41(9): 1666-1682.

[58] Falkinger, J., Fehr, E., Gchter, S. and Winter-Ebmer, R., 2000, A Simple Mechanism for the Efficient Provision of Public Goods: Experimental Evidence, American Economic Review, 91(1): 247-264.

[59] Guerzoni, M. and Raiteri, E., 2015, Demand-side vs. Supply-side Technology Policies: Hidden Treatment and New Empirical Evidence on the Policy Mix, Research Policy, 44(3): 726-747.

[60] Harhoff, D., Scherer, F. M. and Vopel, K., 2003, Citations, Family Size, Opposition and the Value of Patent Rights, Research Policy, 32(8): 1343-1363.

[61] Ju, J., Lin, J. Y. and Wang, Y., 2015, Endowment Structures, Industrial Dynamics, and Economic Growth, Journal of Monetary Economics, 76: 244-263.

[62] Qiu, J. and Wan, C., 2015, Technology Spillovers and Corporate Cash Holdings, Journal of Financial Economics, 115(3): 558-573.

[63] Wu, J., Wang, C., Hong, J., Piperopoulos,P. and Zhuo, S., 2016 Internationalization and Innovation Performanceof Emerging Market Enterprises: The Role of Host-country Institutional Development. Journal of World Business, 51(2): 251-263.

Leading Co-operation, Quality of Innovation and

Total Factor Productivity of Enterprises

Lei Guoxiong and Yang Li

ND8s85Hqo+QL5eYmcDcURURh9xdoNWuhKFfmpz6oco0=(School of Economics, Southwest University of Political Science & Law)

Abstract:The issue of leadership allocation in deep innovation cooperation is becoming increasingly apparent, and effective allocation of leadership ishH5fcCtC9CCP46BlHrrKR5aAkPcbA4FsHdMHD31WTzE= not simply a matter of “leadership equals advantage”. Based on joint patent application data from listed manufacturing companies in China from 2007 to 2019, and through manual sorting and identification of innovation cooperation types, this study constructs indicators for leading innovation cooperation and analyzes how enterprise-led innovation cooperation affects production efficiency. The research shows that enterprise-led innovation cooperation significantly enhances total factor productivity. This effect is primarily due to the fact that leading high-quality innovation increases the extent to which enterprises benefit from innovation knowledge, which is then translated into improved production efficiency. Heterogeneity analysis reveals that factors such as absorptive capacity, R&D capital, and competitive ability influence the effectiveness of leading innovation cooperation. Additionally, state-owned enterprises, high-tech industries, and enterprises without political connections are more likely to lead high-quality innovation, thereby improving production efficiency. Macro-level analysis shows that while leading high-quality innovation helps enterprises cope with market competition, the lack of flexible policy guidance may lead enterprises to engage in practices detrimental to their long-term development. This study provides theoretical support and policy recommendations for optimizing cooperation mechanisms and enhancing innovation effectiveness.

Key Words:lenterprise-led; innovation quality; innovation ability; total factor productivity of enterprises

■责任编辑 王 毅