素髹与犀皮技艺在“新中式”风格家具中的综合应用探索

2024-11-04李宝珠

[摘 要]目前家具市场上家具种类繁多,但大漆家具在市场中的占有率不高,可开发的空间还很大。通过分析“新中式”风格家具与漆艺结合的可能性,提出髹漆技艺与“新中式”风格融合的家具设计方案。《捧璧擎珠》作品在装饰上汲取了中华传统文化中的造型元素,以传统髹漆技艺中的素髹与犀皮技艺进行实践创作。在国家不断弘扬中华优秀传统文化的背景下,用髹漆技艺与“新中式”风格家具结合的方式,探索中国传统技艺如何在符合现代审美情趣的表现形式下满足国人的物质与精神需求。

[关 键 词]髹漆技艺;“新中式”风格;漆家具

[中图分类号]J525.3 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)28-0037-03

文献著录格式:李宝珠.素髹与犀皮技艺在“新中式”风格家具中的综合应用探索[J].天工,2024(28):37-39.

一、“新中式”风格家具与漆艺结合的可能性

家具作为日常生活中必不可少的物质产品,在不同的时期受社会形态、生产生活方式、人文精神、美学理念和价值观导向所影响,体现着不同的时代特征、地方特色和民族风格。何锦驰在《新时代中国家具人的历史责任与使命》一文中指出新时代中式家具在设计理念和意识上体现为以下几点:设计简约、工程性更强,但又完全保留延续了中国元素、传统技艺;符合中国人的生活方式,满足市场需求,提升人民生活品质;最大限度地应用科技新成果,采用新技术、新工艺、新设备。而苏歆龙、黄伯亨在《新中式风格家具的发展特征研究》一文中提道:“新中式”风格家具未来会随着人们对中华传统文化的深入了解,由“皮相”中国化转向为“骨相”中国化。

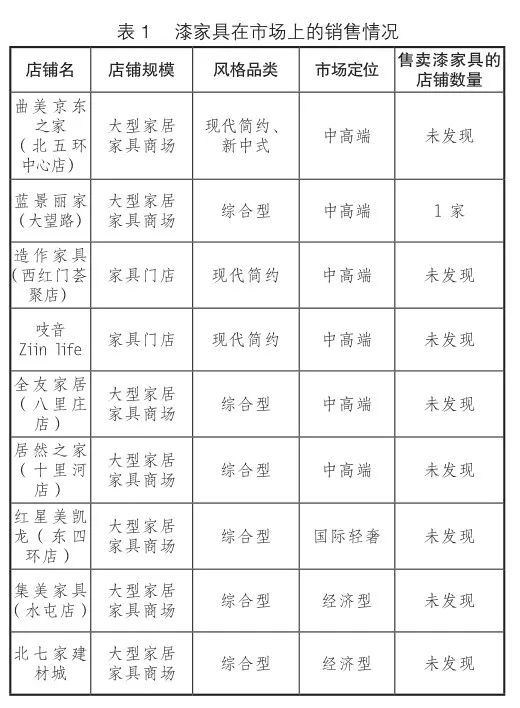

目前家具市场上的实木家具、板式家具、竹藤家具、金属家具、布艺家具及新型复合材质类家具等种类繁多。为了大致了解大漆家具在北京地区家具市场中的占有率,笔者在2023年6月至2024年4月随机走访了北京地区的7家大型家具卖场及2家家具品牌专卖店,以统计大漆家具在市场上的销售情况(见表1)。

从表1数据可见,在4家大型中高端家居家具商场、1家大型国际轻奢家居家具商场、2家大型经济型家居家具商场以及2家品牌家具专卖店,总计约180~200家店铺中,在售大漆家具的只有1家(该调查数据或有局限性,但实际销售情况应与此情况相差不大)。可见实用性大漆家具可开发的空间还很大。

如今国富民强,民众在购买家具时价格已不是唯一的考量因素,设计感、安全性等更是民众关心的要素。特别在国家提倡传承非遗技艺和弘扬优秀传统文化后,具有中国传统元素或中华传统文化精神的物品更能受到民众的欢迎。在此背景下,如何在设计上抓住现代审美特点,展现大漆家具的优良性能,从而符合现代生活中民众对家具的需求显得尤为迫切。

二、《捧璧擎珠》作品构思与创作

创作此套“新中式”风格书房系列大漆家具,取名为《捧璧擎珠》,表达“爱护、爱惜”之意。此系列作品主体共有4件,分别为长桌、中边几、矮边几、高边几。矮桌、花瓶、盒子等物件属于附加品(见图1)。在实际使用中可以根据客户需求自由灵活地进行组合。如将高边几单独作为花架使用,或搭配中边几组合使用(见图2)。

作品设计初衷是对在日常生活中具有中华传统文化特色的元素进行有意识的艺术改造或重组。表现在设计方案上是将传统的髹漆技艺、装饰元素与新时代的新兴设计风格结合,制作一套以书房或玄关为概念场景,实际应用中可根据用户需求进行自由组合的家具作品。在构思作品时,笔者从人体工程学、经济消费能力、心理认同感等方面出发,对作品的尺寸、选材、色彩、装饰工艺等进行如下考量。

(一)作品框架尺寸的考量

桌具的主要功能是满足人们日常生活需要,尤其要注重使用时的安全与舒适性。人体行为活动适用的宽度范围在400 mm~450 mm,适用的深度范围在350 mm~400 mm,适用高度在850 mm~950 mm。首先,人们在使用桌具时其周围必须留有相应的活动空间和使用空间。其次是家具间的组合搭配与空间布置问题。

结合人体工程学的理论数据,笔者将长桌、中边几、矮边几、高边几金属框架分别设计为1000×300×850 mm、300×260×500 mm、400×260×40 mm、340×300×700 mm,金属框架上木板底胎的厚度为20 mm。其中,中边几和矮边几可收纳至长桌中。

(二)作品材质的选择

当今工业化的大背景下,绿色环保的可持续发展理念逐渐成为社会主题。为此,笔者选择金属结构框架搭配橡胶木板作为胎体进行大漆髹饰。

采用金属框架的优势在于不锈钢材工期短,无须考虑收缩变形的问题,但金属框架表面光滑,在自然阴干的条件下漆较难与其稳固结合,在使用中容易出现漆膜剥落。因此,笔者在制作时先对金属框架缠麻绳,然后进行髹漆处理,一是为了让作品更具实用性,二是呈现更独特的视觉效果。

选择橡胶木板作为桌面底胎的原因在于橡胶木木质较硬,纹理细致,在经过烘房湿度处理后含水率可降低至12%以下,不会发生变色、发霉、腐朽及生虫等问题。而且橡胶木成材周期短,产量大,属于经济环保型原木料。

(三)作品色彩的选择

色彩具有表达情感的特性,它既能诠释人的性格特征,也能影响人的情绪。华夏民族早在商代就有了对色彩构成的观念,如古人认为赤、黄、青、黑、白五色是万物的原色,而五色分别与五行(金、木、水、火、土)相对应。五色观在中华传统文化中有很强的体现,这种饱满、富有视觉冲击力的原色形态也成了人们心中约定俗成的传统符号。

基于以上考虑,笔者在作品的颜色上选择以黑色为桌面主色调,红、黄两色为犀皮髹饰部分主色调,目的是以黑色的沉稳中和红、黄两色的热烈,遵循传统色彩规律,体现中华传统文化独特的象征力和感召力。

(四)作品装饰方法的选择

在作品表面纹饰的应用上,笔者提取传统纹饰中的万字纹,对其造型特点进行分割和元素提炼,取其“吉祥之所集”的寓意运用在作品中。另外,考虑到该系列作品在空间摆放时,用户视平线将聚焦在长桌中部位置,所以笔者在长桌中部以麻布为底,以金属框架为支撑,髹以黑漆并贴箔形成一处装饰。

(五)作品髹漆技艺的选择

关于素髹,《髹饰录》中曾有“质色第三,纯素无文者……”的表述。王世襄先生也曾在《髹饰录解说》中以“敦朴古色如乌木”来形容“质色”。素髹漆器发展到宋朝时以造型均衡优美,整体简洁洗练、朴实纯净的特点达到巅峰。

犀皮漆,又称菠萝漆、虎皮漆。《髹饰录》中将其归入填嵌门,其最大的特点是纹样的随意、抽象且不可复制,具有斑斓迷离、变幻莫测的视觉效果,有一种神秘之感,让人产生无限遐想。

笔者在作品中选择素髹与犀皮技艺(见图3),首先,因为素髹的简洁洗练与“新中式”风格的造型精髓不谋而合。其次,素髹中黑漆的深邃能带给人如国画中“留白”一样言有尽而意无穷的视觉感受,在这种深邃的基调中点缀既灿烂又神秘的犀皮漆,使作品整体效果更有层次和律动性。

三、作品的实践创作过程

(一)擦漆

第一次擦漆也叫“吃漆”,目的是用生漆封住木头的孔洞纹理,起到隔离防潮的功效。擦漆步骤需重复三次。

(二)裱布

裱布的布材选用手工编织的苎麻布。因为此类布材韧性佳,能很好地包裹木胎,防止木料因木性的改变而发生变形。裱布前需要调制漆糊,糊的最佳选择为粳米糊。因粳米较难购买,笔者在此步骤以食用级精细面粉熬制面糊,其中面粉与水的比例为1∶4。熬制成糊后,以1∶1的比例调和生漆制成漆糊。

(三)刮灰

先以生漆或漆糊调和瓦灰制成“漆灰”,此步骤的目的在于填补麻布的纹理,使胎体表面平整。因素髹追求“平、光、亮”的效果,在刮细灰之后,笔者使用水和黄雾粉调和加入生漆制成“漆泥”进行刮涂,以填补细微孔洞。

(四)起纹

此步骤中,笔者主要使用撒谷和麻布起纹两种方式,目的在于利用不同起纹方式营造视觉错落的层次感。

(五)髹漆

此步骤分为髹黑推光漆、髹色漆、髹透明漆。每次髹漆阴干后需要进行打磨,打磨的砂纸目数根据漆面的平滑程度决定。且髹漆阴干过程中需要密切关注荫房的温度、湿度。温度、湿度过高,易引起漆面起皱或色漆颜色发暗的状况。针对色漆颜色发暗,可适量加入桐油或透明漆,以提高色漆的明亮度。当漆面整体达到平滑时,便可进行上涂,此步骤需选择流平性好且结膜厚的推光漆,以便在后续打磨推光时达到光亮且深邃的效果。

(六)贴箔

贴箔须在漆将干未干时进行操作。因箔覆盖在漆面后会在很大程度上阻断漆与空气的接触,因此若过早贴箔,容易出现底漆长时间无法干燥的情况。

(七)研磨、推光与揩清

这个步骤是作品制作的最后一步。先用3000~5000目水砂纸将器物表面磨至亚光,后用少许植物油和推光粉进行推光。推光后,用胴擦纸沾取少量揩清漆擦拭于需要的漆面。待揩清漆干燥后,再次用植物油和推光粉进行推光。如此反复3~5次,直至器物表面光亮如镜即为完成。

四、结论

作品在“新中式”风格的设计基础上融合了传统髹漆技艺的制作技法,以呈现新颖的视觉效果,既可以赋予居住空间一定的文化底蕴,又能在一定程度上提高人们的生活品质。希望通过创新设计促进髹漆工艺的推陈出新,丰富中国漆艺术的形式,同时以具有民族文化底蕴且符合当代人审美趣味的家具设计,为中国家具提供新的创作形式。

参考文献:

[1]何锦驰.新时代中国家具人的历史责任与使命[J].中国产经,2017(12):57-58.

[2]苏歆龙,黄伯亨.新中式风格家具的发展特征研究[J].戏剧之家,2019(7):151-152.

[3]王世襄.髹饰录解说[M].北京:文物出版社,1988.

[4]王盈盈,邵婧杨,叶翠仙.漆艺文化在新中式家具中的应用研究[J].家具与室内装饰,2018(9):30-31.

[5]刘青,刘显波.漆艺变涂技法的发展现状浅述[J].大众文艺,2018(22):48.

(编辑:高 琼)