早期精神文明演进的探索

2024-11-04杨阳陈勇明

摘 要:随着考古工作的不断深入,史前巴蜀地区的精神文明演进特征逐渐明朗。本研究聚焦于新石器时代至青铜时代初期,探讨两地精神文明的地域性特征及其复杂发展过程。在这一过程中,公共仪式和巫术祭祀活动日益丰富,崇拜对象从自然神逐渐转向祖先神,而大量装饰品的出土则反映了先民审美意识的提升。通过对巴蜀上古遗址的比较分析,可见当时先民的精神文明发展及其彰显存在相同之处,又有明显差异,反映了两地不同发展水平的精神文明成就。采用人类学理论对巴蜀地区早期精神文明的演进进行分析对比,不仅有助于深化对川渝地区早期人类意识的理解,而且对于构建这两个地区的精神文明谱系具有重要的学术价值。

关键词:史前巴地和蜀地;人类学;精神文明;演进历程;对比研究

中图分类号:K87 文献标识码:A 文章编号:1009-8135(2024)06-0025-15

“巴江上峡重复重,阳台碧峭十二峰”,“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”,巴蜀地区以其奇峻的自然风光和神秘的传说,激发了历代文人的探索欲和历史情感。随着考古发掘的增多和区域文明研究的深入,上古巴蜀文明的脉络逐渐明晰,这一独特文明在中华文明多元一体的格局中的地位和价值日益显著。

一、巴蜀地区史前文明与精神文明研究概述

文明是一个社会范畴,用于描述人类社会从野蛮落后到开化先进的发展阶段及其成果。马克思在分析社会结构时,提出了政治文明、物质文明和精神文明的概念。精神文明代表了人类在改造客观世界和主观世界过程中取得的精神成果,反映了人类智慧和道德的进步。从人类学角度看,精神文明的发展经历了从低级到高级、从自发到自觉、从自然崇拜到自我认同的复杂过程。因此,在推动古代文明发展的诸多因素中,精神与思想的发展是关键之一。

本文中的“巴”指的是新石器时代考古文化遗存所在的今重庆三峡地区;“蜀”则指同一时代考古遗存所在的今四川地区的岷江上游和成都平原地区。两地均为南方史前文明的重要发源地。巴蜀两地的远古文化地理范围主要覆盖今重庆和四川,但也包括鄂西、陕南等地区,无法仅用今天的行政区划来明确区分[1]。学者们已提出“早期巴文化”[1]、“前巴文化”[2]和“先蜀文化”[3]等概念。

作为本文研究方法的人类学理论,为出土文物的甄别、理解、联系等提供了有力的工具。尤其是在通过史前文物反溯人类原始的精神世界方面,它不仅可以提供可资借鉴的现成案例、方法和理论,更可以将学者对文物的判断、解读纳入人类从幼稚走向成熟的普遍路径和序列之中,以得出更加准确的结论。

由于文献资料的匮乏,学术界对巴蜀地区早期文化和精神文明的研究主要依赖于考古发现。重庆市文化遗产研究院、四川省文物考古研究院、成都市文物考古研究所和四川大学等机构发布的发掘报告和简报,为本研究提供了基础。以下将对这些报告、简报及先前研究成果进行概述。

史前巴地的考古发掘报告、简报及研究成果较为丰富。2002年重庆市文化遗产研究院的王海阔等人发表了《重庆市丰都县玉溪坪遗址2002年度发掘简报》[4];2006年成都市文物考古研究所的李明斌等人发表了《重庆市巫山县锁龙遗址1997年发掘简报》[5];2017年重庆市文化遗产研究院的代玉彪等人发表了《重庆市巫山县大水田遗址大溪文化遗存发掘简报》[6]。这些简报虽涉及本文主题,但多局限于单一遗址,缺乏系统和深入的研究。基于这些资料的巴历史文化研究却颇具吸引力。管维良先生在《巴族史》[7]和《三峡巫文化初探》[8]中系统探讨了巴人及三峡的历史文化。杨华先生的《三峡考古文化》[9]、《从鄂西考古发现谈巴文化的起源》[1]、《长江三峡地区考古文化综述》[10]、《三峡考古对早期巴文化研究的新认识》[11]等作品,重点探讨了巴文化的起源和三峡地区考古学文化。邓晓先生在《环三峡地区“前巴文化”述论》[2]中首次提出“前巴文化”概念,并在《美术考古视野下的环三峡地区新石器时代石质人像雕像研究》[12]中从美术学角度分析了三峡地区史前神像。此外,他还在《非物质文化遗产保护语境下的环三峡地区巫文化》[13]、《试论巫盐与巫巴文化》[14]、《远古三峡的盐与盐神信仰》[15]等系列论文中探讨了三峡地区的巫文化。白九江先生在《重庆地区的新石器文化——以三峡地区为中心》[16]一书中详细论述了重庆史前考古学文化及其物质文明,并在《巴人寻根》[17]中探讨了巴人文明的起源,还在《考古学视野下的巴文化:概念、问题与方法》[18]一文中提出了巴文化考古的理论与方法。

就史前蜀地的考古发掘报告、简报及研究而言,成果亦不少。江章华先生多次主持四川地区史前考古遗址的发掘,发表有《新津县宝墩遗址鼓墩子2010年发掘报告》[19]、《新津县宝墩遗址2012—2013年度考古发掘简报》[20]等,并在《从考古材料看四川盆地在中华文明形成与发展过程中的地位》[21]一文中论述了四川地区在史前文明进程中的区位作用等。陈剑先生侧重发掘及研究岷江上游史前考古文化遗存,发布有《四川理县箭山寨遗址2000年的调查》[22]、《四川茂县波西遗址2008年的调查》[23]等简报,并在《营盘山遗址再现“藏彝走廊”5 000年前的区域中心——岷江上游史前考古的新进展》[24]一文中论述了岷江上游在史前四川考古中的重要地位。2019年成都文物考古研究院发表了《茂县营盘山新石器时代遗址》[25],等等。

综上所述,目前对上古巴蜀地区精神文明的研究,尤其是对比研究相对较少,且多集中于单一遗址和遗物的分析,通常将“巴蜀”作为一个整体来讨论,而非分别探讨。这种做法限制了对两地远古文化谱系的深入了解和构建,但同时也为本研究提供了广阔的学术探索空间。

二、从部落到酋邦:巴蜀地区早期精神文明演进

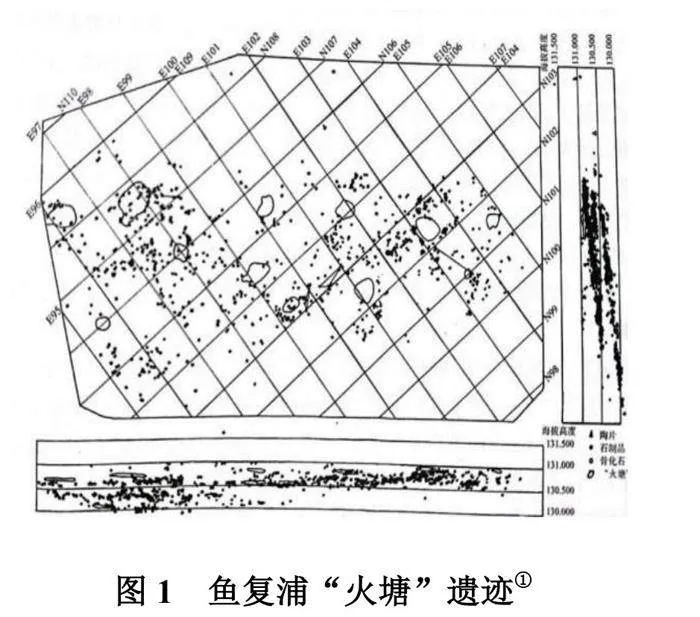

人类学认为,社会演进经历了从游团到部落,再到酋邦和城邦的过程。原始部落由多个氏族、胞族和姻族组成,它们之间存在不同的血缘关系,并共同拥有信仰,构成了一个大规模的亲属集团。新石器时代中后期标志着原始社会向国家的过渡,部落间战争频发,为了共同的利益,一些部落结成联盟,形成了酋邦组织。基于考古实物资料的分析,巴蜀地区早期精神文明的演进主要体现在以下四个方面:第一,10 000至6 000年前两地原始部落的公共仪式。在文明社会到来之前,原始先民的精神文明逐渐转变。他们对天地神灵充满敬意和神秘感,渴望获得神灵的赐福,并试图将神力化为己用。在对自然力量感到无力但又渴望征服自然的情感驱动下,他们举行公共仪式,将这种内在情感物化成具体的实体场所。重庆奉节鱼复浦遗址[35],距今10 000年以上,原报告定为旧石器时代晚期,根据三峡地区考古文化序列完整性的排列,我们认为该遗址为新石器时代早期。该遗址中发现了不排除与当地原始信仰有关的遗迹。其中12个“火塘”遗迹,排列规律,大体呈两排,间距均匀,烧土堆周围还留下了大量顺烧土堆呈长条状分布的烧石和烧骨等(图1)。

白九江先生认为烧土堆可能是早期房址的壁柱,推测其为先民生产生活的方形建筑,可能为某个母系大家庭的居住地[16]。而邓晓先生则认为这些遗迹与早期信仰有关[2]。我们认为,这种面积达几十平方米的建筑在当时较为罕见,不太可能是普通居民的房屋。“火塘”排列规律且均匀,周围石器、骨器多呈条带状分布,因此不排除这些建筑是某种仪式建筑的一部分,具有祈祷和信仰的意义。“火塘”的排列可能象征着对子孙后代繁衍不息的祈愿。此外,烧土堆出现在不同的层位,表明这些建筑使用年限较长,历经多代人使用,并经过了多次维修和重建。

6 000年前岷江上游的四川茂县营盘山文化遗址也发现了疑似大型广场类的遗迹。该遗迹布局庄严,其下层还发现了八个平面多为圆形的人祭坑,坑内夹杂涂染鲜红色颜料的石块和扭曲的人骨,以及较多的泥质灰陶、夹砂陶、燧石块以及石片等。人骨多保存完好,其中一具呈跪式后平躺,头部偏左侧,腿部折且弯曲,口部张开,牙齿完好,手指伸直貌似做痛苦状[36]。我们认为,营盘山文化时期的人祭和猎头风俗已相当成熟。遗址中发现的染红石块,其颜料为朱砂,可能具有特定的信仰意义,反映了古蜀先民崇尚红色的习俗。这是目前我国发现的最早使用朱砂的考古实例。营盘山遗址是长江上游地区已知面积最大、时代最早、文化内涵最丰富的大型中心聚落。周围分布着许多时代相近的中小型聚落,共同构成了这一时期完整的大型聚落体系。遗址中的人祭坑和广场类遗迹在整个聚落布局中占据重要位置,表明该遗址很可能是举行重大公共仪式的中心。

史前大型的公共实体场所意味着人类公共活动的仪式化、庄严化,从而推动了人的文化心理结构的形成。故这种带有宗教性质的公共活动承载着重大的社会功能,不同于一般游戏活动或娱乐消遣。它特殊表现在它逐渐演化为一种观念性的仪式化动作,即借助于某种符号形式来表达人的功利性愿望,并期待通过这种活动对自然发生真正的影响。

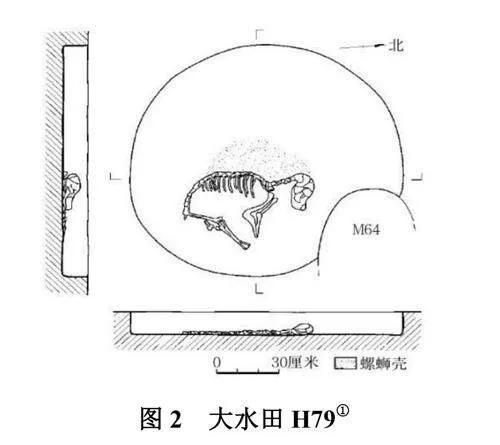

第二,6 000至4 000年前,巴蜀两地的酋邦展现了各自独特的原始祭祀和礼仪建筑特色。酋邦制是国家形成前夕的实际存在,其特征为经济、社会和原始宗教活动的中心聚落,酋长通过精神权威进行非强制性统治[26]。原始祭祀源于人们对神灵的祈求,反映了先民对自然力量的最初认识和对自我信赖的觉醒,标志着精神文明的巨大进步。公共礼仪活动建立在渴望神力的需求之上,其神圣性和严肃性提升了人的意识和意志。在巴蜀的远古遗址中,祭祀和礼仪的痕迹随处可见,各具特色。大约6 000年前,重庆巫山大溪文化可能对应《山海经》中的巫山诸巫,标志着酋邦时代的到来。遗址中的灰坑可能与原始祭祀仪式有关,用于祈祷信仰或与祭祀对象达成某种目的。巫山县大水田遗址的灰坑中,动物或人的埋葬明显具有祭祀和人牲的功能[6]。例如,H79灰坑中发现的侧身狗骨,H217灰坑中的陶碗、盘和刻划符号的骨簪[6]。忠县㽏井沟吴家院子的灰坑中发现的女性头骨和动物牙齿,以及部分烧灼的骨片[27],支持了邓晓等人的观点,即大溪文化中的狗殉葬反映了三峡先民的动物崇拜[28],与鱼殉葬现象一样,是一种巫术,揭示了先民的精神世界[29]。动物随葬品在三峡地区普遍存在,与当地地理环境和资源有关。同期的四川岷江上游地区出现了茂县营盘山文化,姜维城遗址发现的33个灰坑多伴随动物骨骼及烧过的兽骨[30],灰坑形状规整均匀、平底直壁[31],可能专用于祭祀。烧过的兽骨在史前时期通常具有特殊的象征意义,这在同期其他地区的祭祀坑中也有发现。

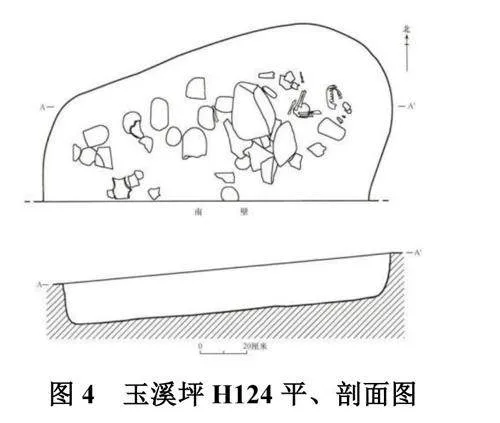

距今5 000多年前,丰都玉溪坪遗址的石堆遗迹和巫山锁龙遗址F1可能是用于特殊祭祀的建筑。玉溪坪遗址发现了10个石堆遗迹(图3)[4],这些石堆呈圆锥状堆积,层数大约为一至三层,且多数石堆外侧未发现土坑,表明石块原本可能直接堆积在地面上;石堆间没有明显的分布规律,推测这些石堆可能用于加固某种竖立的柱状物[4]。锁龙遗址F1的石块南北排列整齐,附近有大量红烧土和清晰的圆棒插立痕迹,原报告推测F1可能是地面木骨泥墙建筑[5]。然而,F1的对称排列和圆棒插立痕迹表明它不太可能是普通居住房址,更可能是一个礼仪性建筑。

祭祀坑中的柱洞表明坑上可能有配套的特殊建筑,底部的动物遗骸等遗物也表明可能有奠基仪式。这表明先民可能在建筑施工时在柱洞底部坑中举行祭奠活动,将其作为祭坛。我们认为,玉溪坪遗址的石堆遗迹可能是特殊功能建筑物的加固装置,因此这些柱状物也可能是仪式场所,因为普通建筑不需要额外的加固装置。遗迹附近的H124坑底发现了一个疑似狗的动物头骨(图4),骨架上放置了大量砾石,同一平面还有4个圆形柱洞遗迹,这些可能是祭祀坑[4]。此外,还有一件可能象征权力的礼仪性器物——石钺[4],这些都进一步证实了整个石堆遗迹作为特殊礼仪祭祀建筑的可能性。

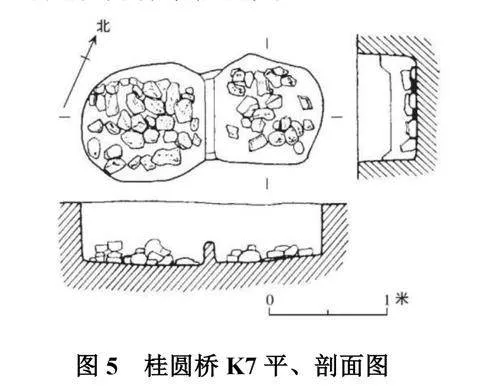

在成都平原,距今约5 000年的什邡桂圆桥文化遗址中,灰坑多呈平面圆形,剖面为锅底状,坑壁有轻微加工痕迹。出土物包括红烧土块、灰烬、陶片、石器及骨渣等,底部常见卵石[32]。积石坑K7特别引人注意,它由两个规整的圆形组成,底部较平,出土了大量红烧土和卵石(图5)[32]。我们认为这种独特的积石坑可能与某种神灵崇拜有关,卵石或砾石的摆放富有象征意义。

桂圆桥遗址还发现了两处红烧土遗迹,平面呈长方形,部分土面由长方形烧土铺成。这些遗迹土面上未发现成排柱洞和基槽,初步被认为是房址F1[32]。考虑到未发现柱洞,且遗迹旁有圆形大坑,内含大量红烧土颗粒、炭屑、灰烬和分层摆放的大块陶片,我们认为F1作为一般房屋的可能性不大。这些特征,特别是类似营盘山遗址的大型广场类红烧土遗迹,表明这些遗迹很可能与祭祀活动有关。

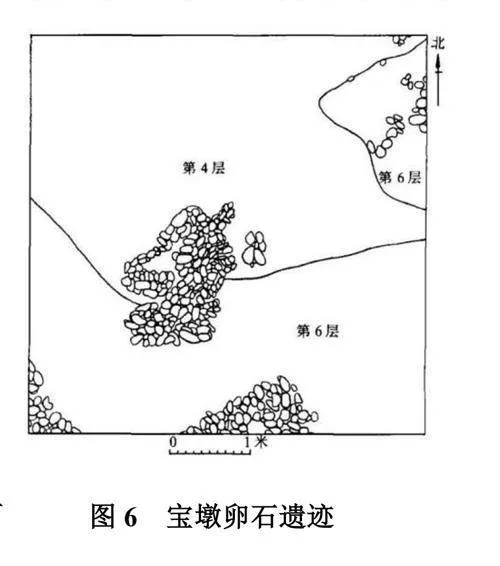

到了距今4 000年以上的新津宝墩文化时期,新庄村遗址发现3个灰坑,其中H2壁直平底,夹杂大量卵石[33]。宝墩遗址还发现四处卵石遗迹(图6),一处卵石分布稀疏而其他三处密集,卵石大小不一,均只见一层,为自然卵石以人工铺成[37]。我们认为这种卵石遗迹分布较规律,其含义与鱼复浦烧土堆乃至石家河套缸遗迹的含义一样,不排除象征祈祷子孙后代的绵延不绝,表明这时期四川地区深受三峡远古文化以及长江中游石家河文化因素的影响。温江县鱼凫村遗址也发现大量疑似祭祀功能的灰坑[34]。余林盘、严林盘、刘林盘、罗林盘等宝墩遗址地点发现的大量灰坑中都有红烧土、炭屑、陶片等[20]。另外大邑县高山古城还发现了儿童和成人的人牲坑,说明在远古时期生产力不发达,人们出于对自然的敬畏,会用活人进行祭祀。所以,从营盘山遗址广场类建筑下的人祭坑到桂圆桥遗址的特殊积石坑,再发展至宝墩文化以来大规模用人殉葬的习俗,可见史前 图6 宝墩卵石遗迹

四川岷江上游和成都平原地区一贯延续流行祭祀坑的传统,这与史前三峡地区流行的动物祭祀不同。

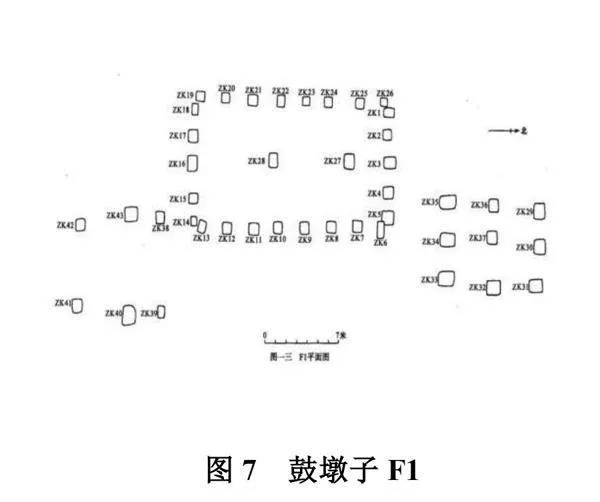

新津宝墩文化时期各古城中心部位都发现大型建筑基址。宝墩遗址鼓墩子地点发现一座大型建筑基址F1(图7),以长方形为主体结构中心,南北都有附属建筑,房屋地面垫有纯黄土,南北长近20米,东西宽近10米,总面积约210平方米,柱洞在东南西北和中部都有分布[19]。F1是目前整个宝墩城内发现的面积最大的建筑基址,布局规整考究,应非一般民居。其基址南北发现的两个附属建筑说明这并非孤立的建筑,很可能是一个大型宗教礼仪性建筑(图8)。鼓墩子地点即一个先民进行公共礼仪活动的场所,原发掘报告中即持此观点[19]。新津郫县古城中央部位也发现一座大型建筑物,长50米,宽11米,房址中央有五个分布规律的台基[38]。此外,温江鱼凫村遗址墙基槽式房址F12,为卵石墙基,与郫县古城发现的大量建筑物接近,估计F12所在地为鱼凫古城一个中心区域[34]。所以,宝墩文化时期的特殊建筑物不排除都是大型公共礼仪性场所,和在营盘山文化时期出现的大型广场类遗迹是一脉相承的。大型礼仪性建筑的所在地往往就是整个遗址的中心,说明来自岷江上游的修筑大型仪式建筑的传统随着先民迁移一并来到成都平原。

所以,史前巴蜀两地的原始祭祀和公共仪式各具特色,反映了先民早期丰富的精神世界。三峡巴地多以动物祭祀的方式,如以鱼、狗殉葬体现的是动物崇拜,随葬皆为野生动物,哺乳类随葬品是用整具骨架或牙齿,龟类随葬品是用其甲壳,鱼类则整体随葬,这些随葬动物并没有附属葬具,可能是生前就完成了屠宰,这可能是一种巫术。而蜀地从岷江上游到成都平原都发现有人祭遗存,并且作为出现烧过兽骨遗物的灰坑有一定的特殊含义,很可能是作为祭祀专用,自宝墩文化以来就大规模流行用人殉葬的习俗。这些体现了两地原始祭祀的差别。

第三,两地崇拜对象都是从部落自然神到酋邦祖先神的演进。人的意识并非一开始就具有成熟的特征,这在原始社会尤为显著,即原始意识中的事实与价值、认识与意向还未获得分化,还较为直接统一。因此先民还不能通过概念范畴去把握客观世界,而是依赖意象的联结和转化来表达其对世界的最初认知,原始神话就是原始意识透过具体意象通向有一定抽象性的“类”这样一个特点的生动体现。在万物有灵的普遍认知情况下,太阳随时影响着先民的生活,故上古时期世界各地先民都普遍存在对太阳的崇拜,而且这种崇拜在人们社会生活中有着重要影响。

原始意识中的神秘性是人类意识发展过程中不可避免的属性,反映了极端落后的上古时期人们渴望认识并战胜自然,但实际上又不能正确解释自然的心理。三峡地区史前巴人崇拜太阳具有深远的根源。他们崇拜太阳是希望求得太阳的庇护和恩赐,然后过渡到对祖先的崇拜。如秭归东门头遗址发现的太阳人石雕(图9)就是典型的例子——先民的崇拜主神由自然神发展到祖先神,其中重要过渡时期就是对人神合一式太阳神的崇拜。因为祖先或首领崇拜的意识已经在新石器时代中后期产生,故而把人与太阳形象实现结合,也说明至少在距今六七千年前崇拜太阳的原始信仰已弥漫了整个三峡地区,直接证明巴人崇拜的早期主神就是太阳神。

此外发现数量众多的环形饰,我们不排除其是象征太阳崇拜的物品,甚至可能是后世三星堆的太阳形器的肇始(图10)。它们集中反映了先民对自然界的认识和对自身审美的表现,并带有早期精神信仰色彩。人类学家泰勒系统地论述了宗教的起源和发展,形成宗教进化论体系,即从灵魂观念到祖先崇拜,或从自然崇拜到多神教,最后形成一神教[39]。

马克思指出,任何神话都是用想象以征服和支配自然力,把自然力加以形象化,神话即通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身[40]。原始宗教常利用艺术形式来实施和传播信仰,当时先民主要采用写实主义手法来表现,强调追求现实利益的意图。因此,在原始思维的神秘面纱下,实际上蕴含了人类对自然的渴望和理想,展现了先民创造性思维的特质。

到了新石器时代中期,巫山大溪遗址发现双面人雕像(图11),石质漆黑,平面呈椭圆形,脸部轮廓及五官突出,打磨光滑,顶部两边有穿孔[12],这是发现较早的中国新石器时代石雕人面。巫山大水田遗址发现一件陶制面具形器(图12),中上部两侧对称有两个圆孔;一件人面饰(图13),五官清晰,比例恰当,雕刻精细,左侧已残;此外还有女性裸体雕像(图14),有穿孔,生殖器官外露,人面雕像五官清晰,比例适当,左侧残缺,有三个穿孔[6]。当象征生殖崇拜,其双腿和生殖器官表现露骨,说明当时先民处于母系氏族且出现了生殖女神形象。巫山人民医院遗址也发现一件双人石雕像(图15),雕大小两人作背负状。很可能是表现男女交媾的情景,体现了古人对族群繁衍的渴望,对其阐释有成人背负小孩和男欢女爱两种说法[12]。

马林诺夫斯基认为巫术活动在原始人生活中占据十分重要的地位,因为巫术活动根植于先民渴望实际控制自然的强烈需要,其整套仪式是独特的,是达到某种目的的手段,以及仪式中的行为动作与达成目的之间是用情绪沟通而非观念联结[41]。我们认为,大溪文化人形雕塑如双面人雕像、陶面具以及人面像等,其工艺水平领先其他许多地区,应在主人生前的日常中披挂在身,而死后一同随葬。先民以神灵或巫师形象为载体,用以传达族群繁荣和避灾求福的目的,充分展现先民强大的认知能力及自我行为认知和表现意识的提高,也证明了三峡先民不畏当时恶劣的自然环境,敢于和自然抗争,努力为自己和后人谋生存的进取精神。这些有助于了解重庆三峡地区史前原始宗教和精神意识等深层次问题。

四川地区同时期的营盘山文化遗存也发现了陶制人头像,因为日常生活不需要这种特殊精美的器物,说明神灵也已经人格化。营盘山遗址泥质灰黄陶人头像(图16)[36],制作简单,仅体现眼口部位,是四川地区目前发现最早的陶制雕塑。该陶像造型与仰韶文化庙底沟类型出土的彩陶瓶上陶塑人像类似[24],陶制人头像制作精细生动,当为信仰用品。巫术活动不是满足人的个别需要,而是调节人与自然之间的根本关系,是先民生活中的重大事件,集中表达人们根本利益的一种符号形式。卡西尔认为巫术并不是以实践为目的,也不是在日常生活中帮助人,而是被指定用于更高目的和大胆而冒险的事业[26]。史前巴蜀地区发现的人形神雕塑,当具有求佑辟邪的作用,其象征的人物身份当为拟人化的神灵,或许还是当时巫师的形象,男女巫师当为实施崇拜仪式的主角,表明先民开始以生殖崇拜为主,把对生产生活的美好愿望寄托于某种超自然的神灵力量,已是从自然神过渡到祖先神的崇拜。

第四,两地先民浓烈审美意识背后的精神蕴涵。审美意识指人类在生存实践中萌发的某种不明晰的审美追求,其往往通过具体感性的审美活动来体现,缺乏明确而系统的理论表述,分为初级和高级审美意识两个层次,我们论述的先民审美意识即处于初级层次。这体现在原始生产领域,对劳动工具从单纯实用逐渐转变为要求有悦目的形式,以及对人工制品的超实用装饰,都体现了先民审美需要的生成及审美意识的确立。

图16 营盘山灰黄陶人头像 考古发现,最迟在旧石器时代晚期,人类就开始懂得装饰自己的身体,即有意识地美化自己。这类装饰活动主要利用天然或人工制成的物品,通过不断变化的方式使之附着或悬挂于自身某些部位,以达到美化自己的目的。大量体现先民审美意识的制品,呈现为各种规整的几何形,有的至今仍赏心悦目。新石器时代中期大溪文化发现形形色色的饰品佩饰,比如在大水田遗址,陶制物品有一件中空陶铃,石器有猪形饰、穿山甲形饰以及滑轮形、圆形环形饰以及绿松石坠饰等,玉器有璜、玦、环、鸟头形饰及坠饰,骨器还有锥、簪、矛、镯、璧及扣等[6]。大溪文化玉器中的玦、璧等应当作为礼仪性质的装饰器物,所谓装饰,就是在不改变生产工具或生活器物实用观念的前提下进行精心修饰,从而让器物充满灵气及富有情趣。

四川岷江上游营盘山文化遗址,发现的陶制装饰品有镯、环、角形器、有孔器、空心器等,石制器有镯、环、穿孔器;骨角器有簪、簪帽、锥、环等[36],还有呈弧状似獠牙的兽牙,用白色的汉白玉制作的环镯形玉器[42]。沙乌都遗址发现一件穿孔石器[43]。姜维城遗址发现有陶镯、玉镯、玉饰品以及玉璜[31],磨制非常精细;还有骨锥、骨簪和鹿角器[44]。波西遗址也发现了石环[45]及环镯型玉器[23]。理县箭山寨遗址则发现有玉制斧锛[22],不排除是象征权威或权力的礼器。史前装饰品,是先民精神生活和生命意识的一种形象表达形式,也是原始社会中最流行、最大众化的一种审美方式。新石器时代后期的成都平原,桂圆桥遗址发现黑色残石环一件,内壁磨平外壁磨圆[32],体现了在营盘山文化时期流行的环状物装饰品传统流传至成都平原的桂圆桥文化遗存。因此,在营盘山文化时期,各遗址普遍出土了大量装饰用品,这些器物可能蕴含了复杂的创作动机,如图腾信仰、巫术意识以及对愿望的期盼等。其中,使用陶、石、玉等材料制作的精美手镯和环形物尤为突出。至桂圆桥文化中后期,出土器物明显受到峡江地区文化因素的影响,展现了跨地区的器物制作和艺术手法交流。

巴蜀地区早期人类在装饰品制作上展现了极高的工艺水平,器物制作与加工已经相当专业,不仅在制作上独具匠心,而且在装饰部位和方式上也十分讲究,体现了丰富的想象力和创造性,彰显了先民对美的追求。陶器图案多样,玉器中的璧、璜可能具有礼仪性质,其功能从日常用品转向礼器化。先民的自我修饰和美化在人类审美意识的发展中扮演了重要角色,这种创造活动不仅满足了物质需求,更上升到了精神层面,直接反映了审美需求。强烈的审美意识背后,是人类精神世界的自我觉醒,标志着从幼稚到成熟的转变。与祭祀和崇拜对象从自然神向祖先神的过渡相比,审美意识的进步更微妙地体现了人本主义的精神文明内涵。

综上所述,史前巴蜀地区的社会分层可能早于其他地区。当地原始祭祀和公共仪式的遗存表明,巴蜀地区与中华其他区域一样,经历了社会不平等和复杂化阶段。中华文明探源工程的成果显示,自约5 800年前起,中国各区域开始出现明显的社会分化,进入文明起源的加速阶段,这表明社会结构的层次化和有序化,以及成熟统治制度的存在。然而,我们推测巴蜀两大文化区进入不平等社会的时间可能更早。到了大溪文化,祭祀仪式多与动物崇拜有关,或以动物遗骸作奠基仪式,出现了早期祭坛甚至大型聚落和古城,体现了原始氏族社会中后期,随着产业的发展、人口的增长,氏族开始分裂形成多个小部落,巫师相当于部落的智者甚至统治者。如果各部落之间出现利益冲突,或为一致抗击天灾人祸,各亲缘部落会从巫师中再推选出一位更权威的首领。宝墩古城的大型公共礼仪性场所证明新石器晚期私有制发展导致氏族社会瓦解,贫富分化日益明显,社会进一步不平等和复杂化,中心聚落城址纷纷出现,酋邦时代的曙光到来。

三、比较视野下的巴蜀早期精神文明

早期巴蜀文化属于两个不同的体系,它们之间既有联系也有差异。自秦朝统一巴蜀地区以来,“巴蜀”这一概念一直沿用至今。随着重庆直辖后三峡库区考古工作的推进,早期巴文化的面貌逐渐清晰。通过对比巴蜀两地的早期精神文明,我们可以揭示它们的独特之处及其相互影响,总结如下:

第一,巴地的史前精神文明似乎比蜀地更早。在距今约10 000年前的鱼复浦遗址中发现的烧土堆遗迹,可能不是普通遗存,而是早期氏族首领的居所或公共仪式建筑。这表明三峡地区可能已经出现了具有威望的首领,他们能够指挥先民进行集体活动,如工程修筑或公共仪式。巴地在新石器时代早期可能已经形成了成熟的氏族部落,并拥有公共权威,能够动员先民参与集体活动。即便在母系社会中,社会复杂化的过程也已开始。这种模式可能代表了从原始游团到酋邦社会的过渡期,在这一时期,部落成员可能因生存压力逐渐放弃了平等权利,转而服从首领的权威,以换取物质和精神上的保障。相比之下,蜀地最早的大型公共仪式中心遗迹,如营盘山文化的大型广场,直到距今约6 000年才出现。

第二,蜀地在精神文明的后期发展可能超过了巴地。岷江上游的河谷地带地形较为平坦,与三峡地区的险峻地形相比,更适宜人类居住和发展。成都平原的地理条件有利于文明的产生和发展,也有利于集权政治的形成。蜀地的公共仪式较为丰富和隆重,宗教礼仪是宗教活动的重要组成部分。在蜀地早期的大型聚落中心,发现了特殊建筑,这些建筑布局规整但生活设施较少,可能是举行大型公共礼仪的场所。例如,营盘山文化时期的大型广场遗迹位于聚落中心,且发现了多座奠基性质的殉人坑,表明古蜀先民已有成熟的大型人殉活动。这些公共仪式和殉人葬式需要高度的权威和管理能力。到了宝墩文化时期,蜀地出现了广泛的古城聚落群,表明新石器时代末期蜀地可能已从酋邦社会过渡到早期城邦国家。相比之下,早期巴人的遗址中发现的特殊仪式建筑规模较小,且并非位于大型聚落。从后续三代(夏商周)巴文化遗址的发展水平来看,蜀人进入早期国家的时间可能比巴人早。因此,崎岖的山地文明往往发展为分散的酋邦,广阔的平原则为强有力的城邦国家的出现提供了条件。综上所述,蜀地的环境更有利于产生强制管理模式。从营盘山文化到宝墩文化,蜀地主体遗址周围分布着时代相近的其他遗址,共同构成了史前蜀文明的大型聚落群,为三星堆古国的辉煌奠定了基础。

第三,尽管巴蜀两地精神文明的发展存在差异,但先民对美的追求是一致的。人类的审美活动最初与生产工具的制作紧密相关,主要是出于实用的目的。然而,随着先民自我意识的觉醒,他们不再仅仅满足于实用需求,而是开始追求创造的乐趣,这种新的审美创造在出土文物中得到广泛体现。大溪文化出土的多样装饰品反映了先民对自然界的认识、自身审美的表达以及早期精神信仰,表明器物制作和加工已经相当专业化。同期的营盘山文化遗存也出土了大量装饰用品,显示了先民对首饰的独特追求和爱美观念。早期蜀人的玉器可能具有礼仪性质,其功能从日常生活转向礼器化。

第四,早期巴蜀两地首领的精神权威存在差异。史前社会以精神权威为社会控制手段。新石器时代中后期,随着社会经济的发展,大型氏族分化为多个小部落。为了共同抵御自然灾害,各部落可能从巫师中选出具有更高权威的大巫师首领,成为最高智者和早期统治者。《山海经》等古籍记载的三峡地区“巫”部落,可能存在于大溪文化时期。三峡地区史前先民的太阳崇拜有深远的根源,如太阳人石刻和环形饰可能象征太阳崇拜。大溪文化时期的遗址中发现许多拟人化物品,这些精美器物可能与精神信仰有关,表明崇拜对象已从太阳神转向人形祖先神,反映了求佑辟邪和生殖繁衍的愿望。早期巴地的祭祀仪式常与动物殉葬相关,可能反映了当地的“巫风蛮俗”,具有区域特色,可能是三峡先民动物崇拜的证据。

早期精神仪式主要表现为对自然、鬼神和祖先的崇拜。在新石器时代,由于恶劣的自然环境,先民们不得不与自然抗争,以确保自己和后代的生存。史前蜀地遗址中发现的人祭坑反映了上古时期由于生产力水平低下和对自然的敬畏,先民们使用活人进行祭祀。这些坑内埋葬的遗体表明了祭祀坑的性质,反映了先民对来世的观念以及通过祭祀来实现某种信仰或目标的期望,这在史前各地区遗址中都有发现。从营盘山文化时期的人祭坑到宝墩文化时期的大规模人殉葬习俗,可以看出史前四川地区人殉制度的盛行,并在祭祀坑中得到了体现。

因此,巴人虽然开始崇拜祖先神,但该地区的人殉制度尚未成熟,祭祀活动多以动物或器物为主,这表明当地首领的权威主要体现在精神层面,缺乏强制性。相比之下,蜀地从岷江上游到成都平原的广大地区,存在着举行重大人殉的习俗,这反映了先民对自然的敬畏以及使用活人献祭的实践。如果没有强有力的首领号召,这些建筑遗存是难以实现的。从人殉葬式这一重要习俗来看,史前巴蜀两地巫师首领的权威效力存在差异,蜀地首领的权威和强制力超过了巴地,这也与蜀人后期精神文明的发展水平较高,更早进入邦国时代相符合。

四、结语

综上所述,上古文明的发展是一个多方面且复杂的进程,早期巴蜀先民的精神文明表现出明显的地域差异。众多史前巴蜀遗址显示出祭祀功能和浓厚的巫文化特色,揭示了古巴蜀精神文明的神秘本质。宗教习俗是宗教规范的一部分,不同宗教在信徒中形成特定的习俗,反映了早期社会对自然和人类自身的探索。在上古巴文明中,动物祭祀和早期祭坛较为突出;而上古蜀文明则更注重建立人殉祭祀坑和大型祭祀场所,营造出严肃、庄重的祭祀氛围。这些形式上的差异实际上反映了两者之间的历史承继关系。考古实物表明,祭祀和崇拜的对象从自然神过渡到祖先神,显示了两地古人原始人本思想的进步,这是早期精神文明发展的重要阶段,其探索方法和精神极为宝贵。精美的装饰品不仅满足了美化需求,也象征着人类自觉意识的提升,标志着古巴蜀部落社会的进步。随着部落联盟的形成和权力的集中,早期国家逐渐从原始社会中诞生。从部落到酋邦,巴蜀早期精神文明的趋同反映了两地文化的地域特色,不同的表达形式可能暗示了时序上的继承和因果关系,这对于构建上古巴蜀乃至整个西南地区古代精神文明的谱系具有重要意义。

参考文献:

[1] 杨华.从鄂西考古发现谈巴文化的起源[J].考古与文物,1995(1):30-43.

[2] 邓晓,何瑛.环三峡地区“前巴文化”述论[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2020(5):85-95.

[3] 李明斌.先蜀文化的初步探讨[J].四川文物,2001(3):24-26.

[4] 王海阔,徐静,白九江,等.重庆市丰都县玉溪坪遗址2002年度发掘简报[J].南方民族考古,2015(1):247-322.

[5] 李明斌,陈剑.重庆市巫山县锁龙遗址1997年发掘简报[J].考古,2006(3):14-31.

[6] 代玉彪,白九江.重庆市巫山县大水田遗址大溪文化遗存发掘简报[J].考古,2017(1):42-60.

[7] 管维良.巴族史[M].成都:天地出版社,1996.

[8] 管维良,林艳.三峡巫文化初探[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2005(1):30-37.

[9] 杨华.三峡考古文化[M].武汉:湖北人民出版社,2018.

[10] 杨华.长江三峡地区考古文化综述[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2006(1):5-15.

[11] 杨华,刘前凤,张首才.三峡考古发现对早期巴文化研究的新认识[J].长江文明,2019(4):4-18.

[12] 邓晓,何瑛.美术考古视野下的环三峡地区新石器时代石质人像雕像研究[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2019(5):58-65.

[13] 邓晓,何瑛.非物质文化遗产保护语境下的环三峡地区巫文化[J].重庆三峡学院学报,2018(6):1-9.

[14] 邓晓,何瑛.试论巫盐与巫巴文化[J].中华文化论坛,2013(9):21-27.

[15] 邓晓,何瑛.远古三峡的盐与盐神信仰[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(1):5-11.

[16] 白九江.重庆地区的新石器文化——以三峡地区为中心[M].成都:巴蜀书社,2010.

[17] 白九江.巴人寻根[M].重庆:重庆出版社,2007.

[18] 白九江.考古学视野下的巴文化:概念、问题与方法[J].长江文明,2020(3):1-11.

[19] 江章华,李福秀,曾雳,等.新津县宝墩遗址鼓墩子2010年发掘报告[G]//成都考古发现(2012). 北京:科学出版社,2014:1-63.

[20] 江章华,何锟宇,左志强,等.新津县宝墩遗址2012—2013年度考古发掘简报[G]//成都考古发现(2014).北京:科学出版社,2016:14-39.

[21] 江章华.从考古材料看四川盆地在中华文明形成与发展过程中的地位[J].中华文化论坛,2005(4):16-20.

[22] 陈剑,李平,徐龙,等. 四川理县箭山寨遗址2000年的调查[G]//成都考古发现(2005).北京:科学出版社,2007:15-24.

[23] 陈剑,苏奎,李彦川,等.四川茂县波西遗址2008年的调查[G]//成都考古发现(2008).北京:科学出版社,2010:1-24.

[24] 陈剑.营盘山遗址再现“藏彝走廊”5000年前的区域中心——岷江上游史前考古的新进展[J].藏学学刊,2005(1):170-178.

[25] 成都文物考古研究院.茂县营盘山新石器时代遗址[J].文物,2019(8):59.

[26] 卡西尔.人论[M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,1985:118.

[27] 杨有润.川东长江沿岸新石器时代遗址调查简报[J].考古,1959(8):393-397+403.

[28] 邓晓,刘晓亮.重庆巫山大水田遗址中独立“狗坑葬”初探[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2019(1):21-24.

[29] 权莎,邓晓.巫山大溪遗址鱼类随葬品及其内涵探析[J].三峡论坛(三峡文学·理论版),2018(2):7-11.

[30] 黄家祥.汶川姜维城发掘的初步收获[J].四川文物,2004(3):6-9.

[31] 辛中华,黄家祥,代兵,等.四川汶川县姜维城新石器时代遗址发掘报告[J].四川文物,2004(S1):63-91.

[32] 焦中义,罗泽云,曾令玲,等.四川什邡桂圆桥新石器时代遗址发掘简报[J].文物,2013(9):4-12.

[33] 刘雨茂,曹桂梅,严彬,等.温江新庄村遗址宝墩文化遗存试掘简报[G]//成都考古发现(2010). 北京:科学出版社,2012:38-53.

[34] 李明斌,陈云洪.温江县鱼凫村遗址1999年度发掘[J].成都考古发现,1999(1):40-53.

[35] 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所.奉节鱼复浦遗址旧石器时代考古发掘报告[G]//重庆市文物局等.重庆库区考古报告集1997卷.北京:科学出版社,2001.

[36] 蒋成,陈剑,徐龙,等.四川茂县营盘山遗址2003年的发掘[J].南方民族考古,2016(2):1-6.

[37] 王毅,江章华,李明斌,等.四川新津县宝墩遗址调查与试掘[J].考古,1997(1):40-52.

[38] 宋治民.试论四川温江鱼凫村遗址、新津宝墩遗址和郫县古城遗址[J].四川文物,2000(2):9-18.

[39] 陈麟书,袁亚愚.宗教社会学通论[M].成都:四川大学出版社,1992:262.

[40] 马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,2012:113.

[41] 马林诺夫斯基.巫术 科学 宗教与神话[M].李安宅,译.上海:中国民间文艺出版社,1987:55-61.

[42] 范永刚,陈学志,蔡清,等.四川茂县营盘山遗址试掘报告[G]//成都考古发现(2000).北京:科学出版社,2002:1-77.

[43] 蒋成,陈剑,李平,等.四川茂县沙乌都遗址调查简报[G]//成都考古发现(2004).北京:科学出版社,2006:13-19.

[44] 黄家祥.四川汶川县姜维城新石器时代遗址发掘简报[J].考古,2006(11):3-14.

[45] 蒋成,陈剑,李平,等.四川茂县波西遗址2002年的试掘[G]//成都考古发现(2004).北京:科学出版社,2006:1-12.

(责任编辑:郑宗荣)

收稿日期:2024-01-05

作者简介:杨阳(1993—),男,重庆九龙坡人,博士生,主要研究西南考古、三峡历史文化及文明起源。陈勇明(1976—),男,四川仪陇人,副教授,主要研究中国思想文化史、专门史及中学历史教学。

基金项目:重庆师范大学研究生科研创新项目“先秦巴与蜀两大文化区信仰进程比较”(CYB23227);四川省社会科学重点研究基地巴蜀文化与教育研究中心项目“三峡地区文明进程研究”(BSYB24-22);四川省社会科学重点研究基地区域文化研究中心项目“巴蜀与荆楚两大文化区文明起源及其文旅价值对比研究”(QYYJC2406)。