数字经济对农业碳排放的影响及作用机制研究

2024-11-03田云廖华

摘 要:基于全国30个省份2013—2022年的面板数据,探究了数字经济对农业碳排放的影响及作用机制。研究发现:第一,数字经济对农业碳排放具有显著的抑制作用,数字经济发展水平每提高1%,农业碳排放量便会下降0.595%。第二,数字经济发展会促进地区经济发展水平提升与农机技术进步,进而促进农业碳减排,其中介作用份额占比分别为12.9%和45.1%。第三,财政支农水平的提高会影响数字经济在农业领域的渗透速度,进而扩大数字经济对农业碳排放的抑制作用。第四,农村人力资本水平对农业碳减排存在单一门槛,不同农村人力资本水平下数字经济对农业碳排放的抑制作用存在差异。第五,数字经济对农业碳排放的影响存在区域与地形异质性,具体而言,在粮食主产区和产销平衡区数字经济表现出了显著的抑制作用,而在粮食主销区不甚明显;在陡峭地区数字经济的减碳效应相较于平缓地区更强。

关键词:数字经济;农业碳排放;农业碳减排;“双碳”目标

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)09-0084-16

在过往的农业发展历程中,为确保粮食安全以及各类农产品的充分供给,追求产量成为第一要务,而这往往伴随着农用物资的大量使用以及畜禽生产规模的持续扩大,由此导致农业碳排放量不断增加。联合国粮农组织(FAO)和气候变化专门委员会(IPCC)一致指出,农业部门是温室气体的第二排放源。《中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报》同样显示,农业生产活动是温室气体的重要来源之一,其对气候变化的影响不容小觑。中国作为农业大国,其农业生产低碳转型对于全球碳减排具有重要意义。国际层面,中国在第七十五届联合国大会上明确提出“碳达峰、碳中和”的“双碳”目标,这也要求包括农业在内的各行各业均应有所贡献;国内层面,《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》将农业确立为“双碳”工作先行先试的五大领域之一,这为农业生产低碳发展提供了政策依据。

与此同时,随着我国步入新发展阶段,经济发展方式和国内主要矛盾发生变化,传统基建所能发挥的边际贡献逐渐降低,而以5G基站、大数据中心、互联网为代表的新型基础设施有力促进了互联网经济、数字电商等的迅猛发展,充分展现了其在新发展阶段潜在的巨大效益。新型基础设施建设有助于促进数字经济发展。数字经济是以数字化的信息和数据为基本生产要素、以现代信息网络为重要载体、以数字信息通信技术的有效使用为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。伴随着“宽带中国”“数字乡村”“数商兴农”等战略的实施,数字技术与数字要素在农业生产领域得以广泛投入和使用,而随着数字经济逐步深入农业领域,农业生产经营的信息基础设施和物资设备会进一步升级,并进一步推动农业资源利用水平与农机技术的提高,进而助力农业数字化和低碳化的协同共进。然而,在目前农业碳排放的一些相关研究中,数字经济较少出现。

针对农业碳排放问题,学者们已经展开大量研究,主要集中在以下三个方面:一是农业碳排放的来源与测算。国外学者较早界定了农业碳源[1-2],主要涉及化肥、农药、水稻种植、畜牧养殖、农业废弃物等;与此同时,国内学者也围绕农业碳排放展开了大量测算,其中部分学者聚焦于某一方面,例如禽畜养殖[3]、农用物资投入[4]、农地利用[5]等,而更多的学者倾向于从多个维度对农业碳排放进行系统测算,初期仅将化肥、农药、农膜、柴油、翻耕和农业灌溉作为核心碳源[6],后续则增加了禽畜养殖和土壤碳库破坏[7]、农业能源消耗[8]等,农业碳排放测算体系得到了极大完善。二是农业碳排放时空特征与驱动机理研究。其中,一些学者对中国农业碳排放的时空特征进行了深度探讨,结果显示,中国农业碳排放在时间维度上无论是总量还是强度均呈下降态势,但同时也存在一定的年际波动;而在空间维度上,农业碳排放总量省际差异较大,农业碳排放强度则呈现明显的“西高东低”格局[8-10]。另一些学者剖析了中国农业碳排放的驱动机理,多借助KAYA恒等式[11]、STIRPAT模型[12]和LMDI模型[13]等分析方法,发现经济水平、产业结构、技术进步等是农业碳排放数量变化的关键动因。三是农业碳减排的路径研究。虽然有不少学者倾向于探究经济发展、技术进步与农业碳排放的相关关系[14-15],但也有学者从其他视角探究农业碳减排的实现路径。例如,适度规模化发展能显著降低农业碳排放,但种植规模过大会导致农业碳排放增加[16];又如,粮食主产区政策的颁布实施能促进农业规模化发展,提高资源利用效率,进而实现农业碳排放总量、强度和密度的同步降低[17];再如,新型城镇化对农业碳排放存在非线性的抑制效应,超过门阈值其影响程度便会减小[18]。

毋庸置疑,目前有关农业碳排放的研究日趋丰富,为农业碳减排路径的深入探索以及相关政策的制定提供了重要的理论支撑。但与此同时,现有研究较少关注到数字经济,具体表现在两个方面:一是鲜有学者将数字经济与农业碳排放纳入同一研究框架并探究二者间的关系,而在数字赋能乡村振兴的时代背景下,研究数字经济对农业碳排放的影响及作用机制具有重要意义;二是对于数字经济促进农业碳减排的机制分析尚停留于表面,整体研究还需进一步深入。鉴于此,本文基于中国30个省份2013—2022年的面板数据,全面系统地考察数字经济对农业碳排放的影响及其作用机理,以对现有研究形成有效补充,同时也为相关部门的政策制定提供参考依据。

一、理论分析与研究假设

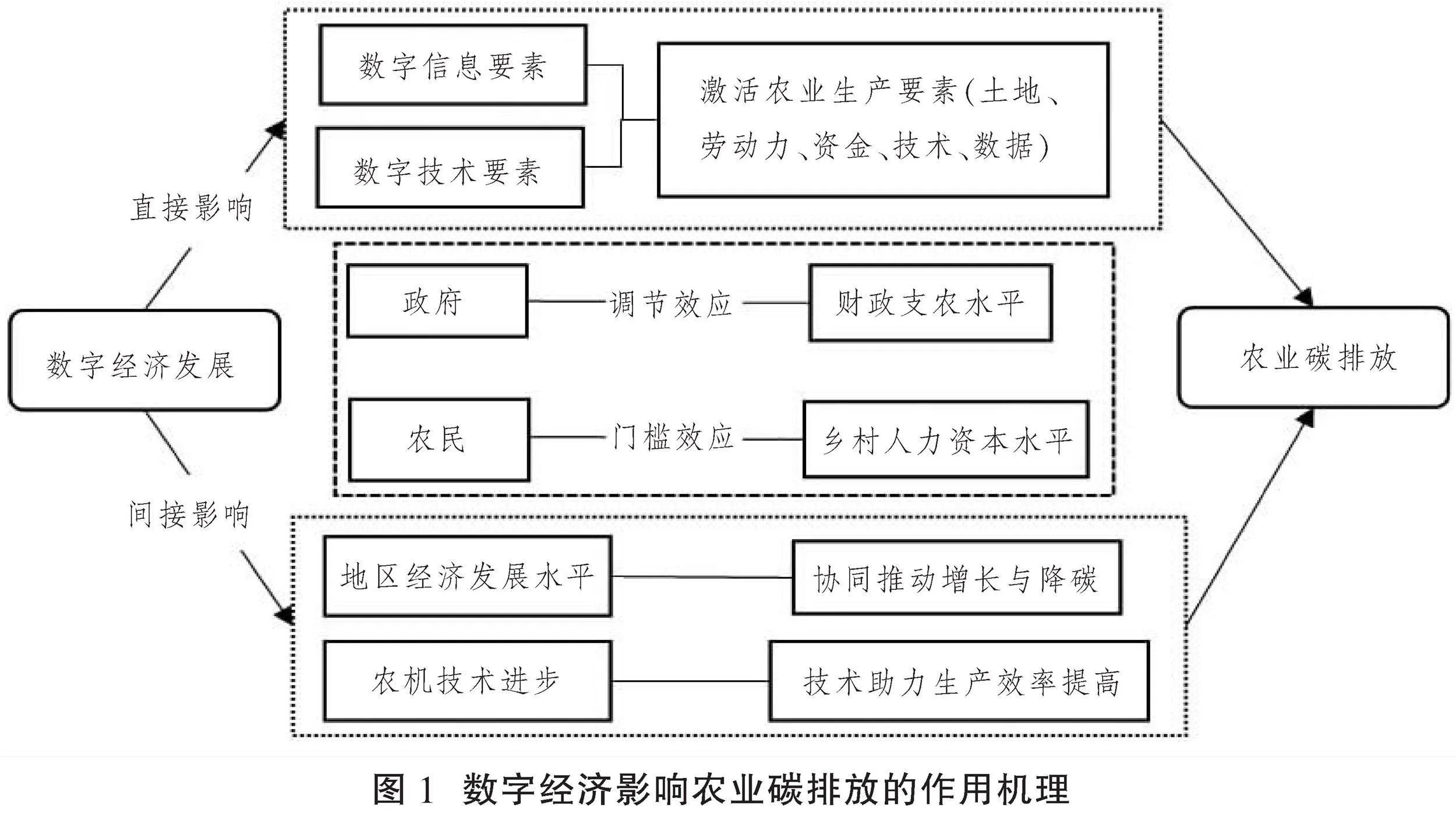

随着新型基础设施的飞速发展,数字经济以其高效便捷的优势逐渐渗透至人类生活的各个领域,为经济社会发展带来前所未有的变革机遇。其中,数字经济对农业降碳减污的影响更是当下学者们研究的热点,数字经济发展不仅能直接作用于农业生产、运输、销售等环节,还能通过一系列间接效应深刻改变农业碳排放格局。为此,本文从数字经济自身特点与发展状况出发,构建数字经济促进农业碳减排的逻辑框架(见图1,下页)。

(一)数字经济对农业碳排放的直接影响

数字经济包含两方面:一是以数据采集、存储、加工、分析和应用为主的数字信息要素;二是以云计算和精准识别等为代表的数字技术要素。数字经济进入农业生产领域,将逐步改造传统的农业生产模式,打造现代农业产业新业态,从生产、运输、销售等各个方面对农业碳排放产生影响[19]。数据作为与土地、劳动力、资本、技术并列的第五大要素,其对农业生产模式能产生重要影响。比如,通过收集整理农业生产中的大数据,为农业生产决策提供依据,促进农业信息化、智能化发展;又如,气候监测、卫星影像等要素的兴起,可以帮助农田实施精准管控、科学施肥、实时预警灾害等,既减少了农药、化肥等农资浪费,还能提高资源利用效率,进而降低农业排放量。与此同时,数字经济发展能够推动数字技术扩散至农业领域,助力其高质量发展[20],卫星定位系统、遥感技术、地理信息系统、高精度传感器等技术的完善,可以促进智慧农机的广泛使用,通过全自动耕作提高农机技术进步,减少不必要的土壤翻耕活动,降低对土壤碳库的影响;数字技术同样变革着农业生产经营方式,促进农业生产规模化与集约化,为农业发展带来规模经济效应,进而有效推动农业碳减排。基于此,提出如下假说:

假说1:数字经济发展能够hU9rzGCWo6d+MV7YgsKQTQ8tp2vvgxiSsgg5g7ZdESU=促进农业碳减排。

(二)数字经济对农业碳排放的间接影响

数字经济对于农业碳排放的影响不仅体现在直接层面,其还能通过一些中介效应对农业碳排放产生间接影响。

一方面,数字经济能够通过数字产业化与产业数字化推动经济高质量发展。数字产业化体现在数据、信息等资源的利用,通过大数据可以联结市场各主体、减少交易摩擦,进而推动各类生产要素自由流通,为经济发展增强活力。产业数字化体现在各行业对数字要素、数字技术的应用,通过构建产业新模式来激发行业活力。因此,数字经济发展能够很大程度上推动地区经济高质量发展[21]。现有研究表明,经济发展与农业碳排放之间存在着紧密联系[22],随着经济发展水平的提高,农业碳排放水平会逐步降低。

另一方面,数字要素与数字技术能够推动农业生产集约化、高效化、智能化,信息技术使得农业生产方式不断变革,通过线上平台与农产品电商市场,农民可以接触到更广阔的需求市场,进一步推动农业规模化经营[23],同时卫星定位、信息识别、智能设备和全自动农机等技术的应用,可以增加农机科技含量,推动农业技术进步,从而提高农业资源利用效率、优化产出投入结构。而农机技术进步在一定程度上不仅可以减少农资的使用,还能有效规避其存在的不合理利用问题,促进农业碳排放减少。基于此,提出如下假说:

假说2:数字经济能够通过推动地区经济发展与农机技术进步进一步促进农业碳减排。

(三)政府财政支农水平的调节作用

数字经济的快速发展很大程度上得益于新型基础设施的逐步完善,而互联网、宽带、光纤网络等基础设施的建设主体多为政府,故而政府加大财政支农力度不仅可以帮助农村不断完善新型基础设施,还可通过相关购置补贴的设立助力智慧农机推广,通过专项资金的扶持激发农业科技创新并保障农业气象信息的及时发布,这些行动都能推动数字经济更快地渗透至“三农”领域,切实提高农业数字化程度[24]。基于此,提出如下假说:

假说3:政府财政支农水平能够扩大数字经济对农业碳排放的抑制作用。

(四)农村人力资本水平的门槛效应

基于前文理论分析可知,数字经济对农业碳排放的影响不只存在单一作用机制,因而本文认为其对农业碳排放的影响并不是简单的线性相关,而是存在一定的非线性关系。中国数字经济在区域、城乡、工农层面均存在显著差距,这不仅与地区经济发展水平、基础设施建设状况等因素相关,还可能受到人力资本水平的影响[25]。伴随着高素质人才的不断流失,农村往往成为老人、妇女和儿童的集聚地[26],较低的受教育水平导致数字经济在进入农业领域时所受到的阻碍要大于第二产业和第三产业,农村人力资本水平可能会影响到数字经济在农业领域的作用发挥程度。基于此,提出如下假说:

假说4:数字经济对农业碳排放的影响存在农村人力资本水平门槛。

二、研究方法与数据来源

(一)基准模型设定

为验证数字经济对农业碳排放的影响,构造如下固定效应面板数据模型:

Carbonit=α+βDigiit+γControlit+μi+σt+εit(1)

式(1)中:Carbonit表示农业碳排放指标,包含农业碳排放总量、农业碳排放强度和农业碳排放密度;Digiit表示数字经济发展水平指数;Controlit表示一系列控制变量;μi表示控制个体效应,σt表示控制时间效应,εit表示残差项。

(二)变量选取

1.核心被解释变量:农业碳排放总量(Ac)

本文参照田云和尹忞昊[8]的研究,从农业能源利用、农资投入、水稻种植和畜禽养殖四方面对农业碳排放量进行考察。其中,农业能源碳排放主要体现在农业生产过程中煤炭、汽油、煤油、天然气等12种能源的使用,对应的碳排放系数也基于该文献所提供的思路。农资利用碳排放主要通过化肥、农药和农膜的使用量测算得来[6]。水稻的种植地域范围较大,且不同种植环境下的水稻排放系数存在差异,因而将水稻按照种植时间分为早稻、中稻和晚稻三类进行碳排放测算更为合理,相关排放系数出自闵继胜和胡浩[7]的研究。畜禽养殖碳排放来源于动物的肠道发酵与粪便管理,主要产生甲烷和氧化亚氮,具体涉及牛、马、驴、骡、羊、猪等动物,各自排放系数均来自IPCC①。为方便比较,在计算中要将碳、甲烷和氧化亚氮统一转换成标准二氧化碳,三者的转化系数依次为44/12、25和298。据此,本文构建农业碳排放测算公式如下:

Ac=∑Acc=∑Tc×δc(2)

式中,Ac表示农业碳排放总量,c表示各类不同的农业碳源因子,Tc表示不同碳源因子的总量,δc表示各类碳源因子对应的碳排放系数。同时,为确保实证结果的准确性,本文进一步选用农业碳排放强度(Aci)、农业碳排放密度(Acd)作为因变量的替换变量进行稳健性检验。参照田云和尹忞昊[8]的研究,农业碳排放强度利用每万元农业产值所对应的碳排放量进行衡量,农业碳排放密度用每公顷农地面积所产生的碳排放量进行表征。

2.核心解释变量:数字经济发展水平(Digl)

目前有关数字经济发展水平的测度方法相对统一,其衡量体系也逐渐完善,主要包含数字基础设施、数字产业化、产业数字化等不同维度,不过学者们在具体指标的选取上存在一定差异。就现有研究来看,大多数学者更倾向选用一些能够突出区域内数字经济整体发展水平的细化指标,比如互联网宽带用户接入数[27]、软件业务收入[28]、移动电话基站[29]等。而本文主要聚焦于数字经济对农业碳排放的影响,因而在构建测算指标体系时更倾向于选择能体现“三农”数字化发展水平的指标。具体而言,本文在参照已有相关文献[27-30]的基础上,构建数字经济发展水平测算指标体系(见表1)。

数字经济发展水平的测度方法主要包括层次分析法、主成分分析法、熵值法。相较于前两类分析方法,熵值法所得权重更为客观,为此本文采用该方法对数字经济发展水平进行测度,具体步骤如下:

第一步,对数据进行标准化处理:

zij=[xij-min(xj)]/[max(xj)-min(xj)](3)

由于本文选用的均为正向指标,因而不需要进行正向化处理;式(3)中,zij为标准化后的第i个省份的第j个指标数值,i=1,2…30,j=1,2…14。

第二步,计算第j个指标下第i个样本占该指标的比重:

第三步,计算第j个指标的熵值:

其中,k>0,ej>0;一般而言,k=1/ln30,0≤e≤1。

第四步,计算第j个指标的信息效用值:

dj=1-ej(6)

第五步,计算各项指标的权重:

第六步,计算综合得分:

具体到本文,对14项指标的各自权重wj与其指标比重pij的乘积进行加总,即可得到数字经济发展的综合水平。

3.中介变量:地区经济发展水平(Gdp)和农机技术进步(Amt)

本文选用地区经济发展水平作为数字发展效益的替代变量,以人均地区生产总值进行表征,实际分析中对其取对数;选用农机技术进步作为数字发展效率的替代变量,以每千瓦农业机械动力的农业科研投入存量进行表征,其中农业科研投入存量的计算方式参照陈斌开和林毅夫[31]的方法。

4.调节变量:财政支农水平(Asup)

参照卢奕亨等[32]的研究,本文以政府农林水事务财政支出与农林牧渔业总产值的比值来表征财政支农水平。

5.门槛变量:农村人力资本水平(Rhc)

本文选用农村人均受教育年限来衡量农村人力资本水平,不同水平下的人力资本可能会影响到乡村地区对于数字经济的接受程度。

6.控制变量

结合已有相关研究,本文选取农业产业结构(Ais)[8]、农业经济发展水平(Agdp)[8]、环境规制水平(Er)[8]、城镇化水平(Ur)[15]、农作物受灾水平(Dam)[15]、农村用电水平(El)[33]和地区农业占比(Is)[15]作为控制变量。其中,农业产业结构以种植业与农林牧渔业总产值的比值来表示;农业经济发展水平以第一产业从业人员人均农业增加值进行衡量;环境规制水平以环境污染治理投资与地区生产总值之比进行衡量;城镇化水平主要通过城镇人口与地区总人口之比进行表征;农作物受灾水平以农作物受灾面积与农作物总播种面积的比值进行表示;农村用电水平以乡村人口人均用电量来表示;地区农业占比以第一产业增加值占地区生产总值的比重进行衡量。

7.其他变量

在论文后续的稳健性检验及异质性分析过程中,为确保研究结果的科学性和合理性,加入一些其他变量予以辅助探讨。在此,参照魏梦升等[15]的研究,选取农业劳动力投入水平(Emp)与农田灌溉水平(Ir)作为后续实证分析的辅助变量。其中,农业劳动力投入水平以第一产业从业人数进行表征,实际分析中对其取对数;农田灌溉水平采用有效灌溉面积与农作物播种面积的比值进行表示。

(三)数据来源及处理

农业碳排放测算所涉及的基础数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》以及国家统计局和EPS数据库等。数字经济测算所涉及的基础数据主要来源于《中国统计年鉴》、国家统计局、北京大学数字金融研究中心和中国互联网络信息中心等。各类变量涉及的原始数据多数来源于《中国统计年鉴》《中国农业年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国能源统计年鉴》以及国家统计局、国泰安数据库等。各地农村人均受教育年限数据源自中国人力资本与劳动经济研究中心的人力资本动态数据网。实际分析中,对于部分指标在个别年份存在的数据缺漏问题,采用线性插值法、均值插值法予以补全;对于个别异常值则予以必要修正;对于农林牧渔总产值、农业总产值、畜牧业总产值、农业增加值、地区生产总值等各类经济数据均以2013年为基期进行不变价处理。鉴于西藏、港澳台地区的全部或者部分数据较难获取,因而不在本次研究的考察之列。实证研究所涉及变量的描述性统计结果如表2(下页)所示。

三、结果分析

(一)基准模型回归

多重共线性检验结果显示,方差膨胀因子值为2.09,明显小于5,由此可以判定各变量之间不存在严重的多重共线性问题;同时,根据LM检验、F检验以及Hausman检验结果可以确定时间、个体双固定效应模型适用于本文。为确保研究结果的稳健性,本文采用逐步加入变量的方式进行基准回归,相关结果如表3(下页)所示。其中,列(1)为数字经济对农业碳排放的单变量回归;列(2)加入控制变量农业产业结构与农业经济发展水平;列(3)进一步加入控制变量环境规制水平、城镇化水平、农作物受灾水平;列(4)继续加入控制变量农村用电水平、地区农业占比,从而形成最终的基准模型。

回归结果显示,随着各个控制变量的持续加入,模型的拟合优度不断提升,同时数字经济的系数一直保持显著且数值变化较小。结合列(4)结果可知,数字经济对农业碳排放存在明显的削减作用,具体表现为,数字经济发展水平每提高1%,农业碳排放总量便会下降0.595%,假说1得以验证。由此可见,数字经济发展能够推动信息与技术要素渗入农业,一方面,在网络环境内可以迅速地接收和分享更多有用信息,不仅利于农业生产部门实现资源的优化配置,还有助于帮助农户树立绿色发展理念,形成非正式的云端环境规制;另一方面,数字技术与农业紧密融合可以助力农户精确掌握农田生产动态,从而提高农资利用效率,减少因浪费而产生的温室气体,进而达到农业碳减排的目的。

控制变量中,农业经济发展水平对农业碳排放存在明显的促进作用,即农业经济生产活动越频繁,所产出的农业碳排放量也会随之提升。环境规制水平对农业碳排放具有明显的抑制作用,一方面政府制定合理的环境规制和降碳策略能够有效减少破坏环境的农事活动,另一方面因地制宜开展环境治理和修复工程可以有力维护农业生态系统、强化农业碳汇功能并减弱其碳排效应。城镇化水平对农业碳排放存在正向影响,可能的原因是,伴随城镇化率的逐步提高,农村人口不断减少,为弥补劳动力的不足,不少农户会加大对农机的使用力度,柴油、电力等能源的消耗由此增加,农业碳排放量则随之增长。农作物受灾水平对农业碳排放具有促进作用,农田灾害会造成农作物产量受到影响,一些农民为弥补损失会选择补种其他农作物,在此过程中必然会投入新的农用物资,从而在一定程度上导致农业生产碳排放增加。农村用电水平的提升对农业碳排放具有一定负向影响,可能的原因是高效电力农耕设备在一定程度上能够取代老旧农机,加快闲置或废弃农机的更新换代,提高能源利用效率,进而减少农业碳排放。

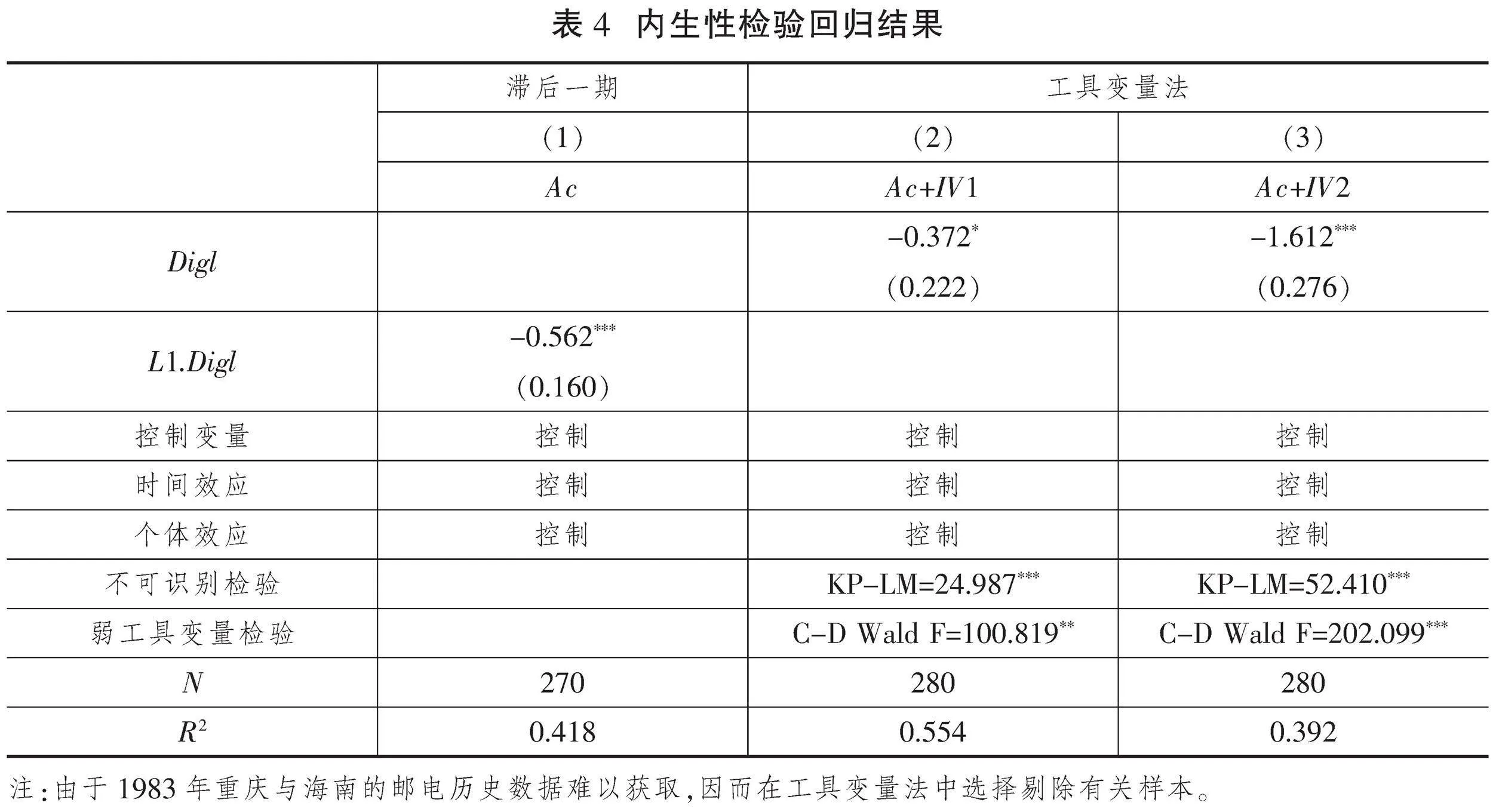

(二)内生性检验

为降低遗漏变量可能带来的内生性问题,本文加入较多的控制变量并同时应用时间、个体双固定效应模型,以此控制在时间、个体维度上不可观测因素对实证结果带来的干扰。即便如此,模型设定仍然可能存在因双向因果带来的内生性问题,为此,接下来通过滞后一期核心解释变量再回归、工具变量法运用等方式对模型展开进一步的内生性检验。

1.滞后一期核心解释变量

将数字经济发展水平滞后一期纳入模型进行回归,其结果如表4(下页)列(1)所示。从中不难发现,滞后项的系数显著且作用方向为负,即滞后一期的数字经济依旧对农业碳排放存在抑制作用,由此可以排除反向因果带来的内生性问题。

2.工具变量法

参照黄凯南和郝祥如[34]、李治国和王杰[35]的研究成果,选取1983年各省份的邮电历史数据作为数字经济发展的工具变量。之所以如此考虑,是因为邮电历史发展水平在一定程度上可以影响未来数字基础设施的发展,且其与当前农业碳排放水平相关性较弱,满足排他性要求。由于该历史数据为截面数据,而本文是基于面板数据进行考察,因而需构建面板工具变量。具体而言,以1983年邮局数量与2013—2022年互联网普及率的交互项和1983年邮电业务总量与年份哑变量的交互项作为数字经济发展水平的两个工具变量,进而通过两阶段最小二乘法(2SLS)对模型内生性进行检验,相关结果如表4列(2)、列(3)所示。

其中,列(2)是使用邮局数量与移动电话普及率构造的工具变量,列(3)为使用邮电业务总量与年份哑变量构造的工具变量。不可识别检验结果显著拒绝了“不满秩”的原假设,故可以使用工具变量法。而在弱工具变量检验中,C-D Wald F检验统计量要明显大于10%显著水平下的临界值,故不存在弱工具变量问题,因而历史邮电数据的选择是合适的。综上,在控制内生性问题后,本文研究结论依然成立。

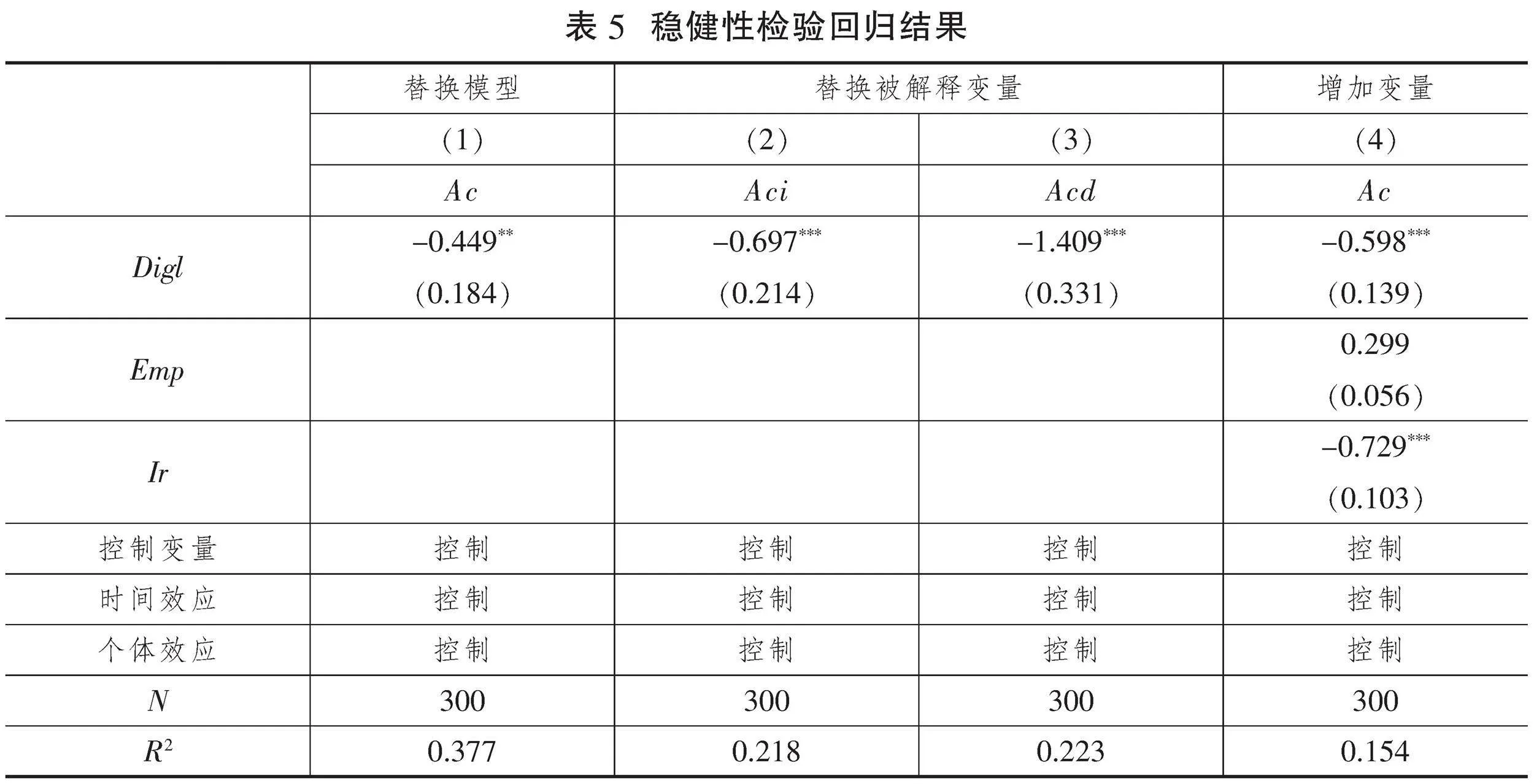

(三)稳健性检验

前文采用逐步回归法进行基准回归,其结果在一定程度已具有稳健性。接下来,通过替换回归模型、替换被解释变量、增加控制变量等方式进一步检验研究结果的稳健性。具体而言,首先是替vsQawMyoqGvAJBzMwkS9S6iqQ5lAx3r/CwpQzDhNHQM=换回归模型,用随机效应模型替换固定效应模型进行稳健性检验,其结果如表5(下页)列(1)所示;其次是替换被解释变量,依次将农业碳排放强度和农业碳排放密度纳入回归模型替换农业碳排放而进行稳健性检验,其结果如表5列(2)、列(3)所示;最后是增加控制变量,将农业劳动力投入水平和农田灌溉水平纳入回归模型进行稳健性检验,其结果如表5列(4)所示。综合结果不难发现,数字经济对农业碳排放的负向影响依然稳健。

(四)中介效应检验

接下来,依次加入机制变量地区经济发展水平、农机技术进步展开进一步回归,以探究二者在数字经济影响农业碳排放的机制中是否发挥了传导作用。具体采用逐步回归法验证其作用机制,相关结果如表6所示。其中,列(1)为基准回归结果,属于中介检验三步法的第一步;列(2)、列(3)为中介变量地区发展水平的检验结果;列(4)、列(5)为中介变量农机技术进步的检验结果。

一方面,数字经济对地区经济发展水平具有显著的促进作用,而地区经济发展水平对农业碳排放表现出了显著的抑制作用,即数字经济发展水平越高,地区经济发展水平也越高,农业碳排放量越少。同时,从逐步回归结果来看,地区经济发展水平在数字经济对农业碳排放的作用过程中发挥着部分中介作用,其中介效应与总效应的比值为0.129,表明数字经济对农业碳排放的影响约有12.9%是通过地区经济发展水平的中介效应实现的。可能的解释是,数字经济能够通过数字产业化与产业数字化推动地区经济发展,而经济快速增长通常伴随着城镇化与工业化进程加快,其中城镇化意味着农村劳动力持续外流,工业化意味着农业在地区产业结构中的占比下降,在此消彼长的过程中农户与农业会沦为相对弱势的一方,在市场资源配置中所能得到的投入逐步减少,从而客观上导致农业碳排放的减少。

另一方面,数字经济对农机技术进步表现出显著的促进作用,而农机技术进步对农业碳排放则存在显著的抑制作用,即数字经济发展水平越高,农机技术进步也越快,进而推动农业碳排放量减少。同时,由逐步回归结果可知,农机技术进步在数字经济影响农业碳排放的过程中同样发挥着部分中介效应,其中介效应与总效应的比值为0.451,表明数字经济对农业碳排放的影响约有45.1%是通过农机技术进步实现的。可能的解释是,数字经济发展有助于农业新技术的研发与扩散,而精准定位系统、识别系统的合理配备可以极大提升农业机械投入的科技含量,进而提高农机工作效率,推动农业产出水平的提高,并在一定程度上减少对化肥、农药等农用物资的依赖程度,切实促进生产要素精准增效,农业碳排放也随之减少;同时,数字经济发展也能加快农机的更新换代进程,伴随着高耗低效的老旧农机被新农机逐步替代,同等工作量下的能源消耗会有所减少,农业碳排放随之降低。综上,假说2得以验证。

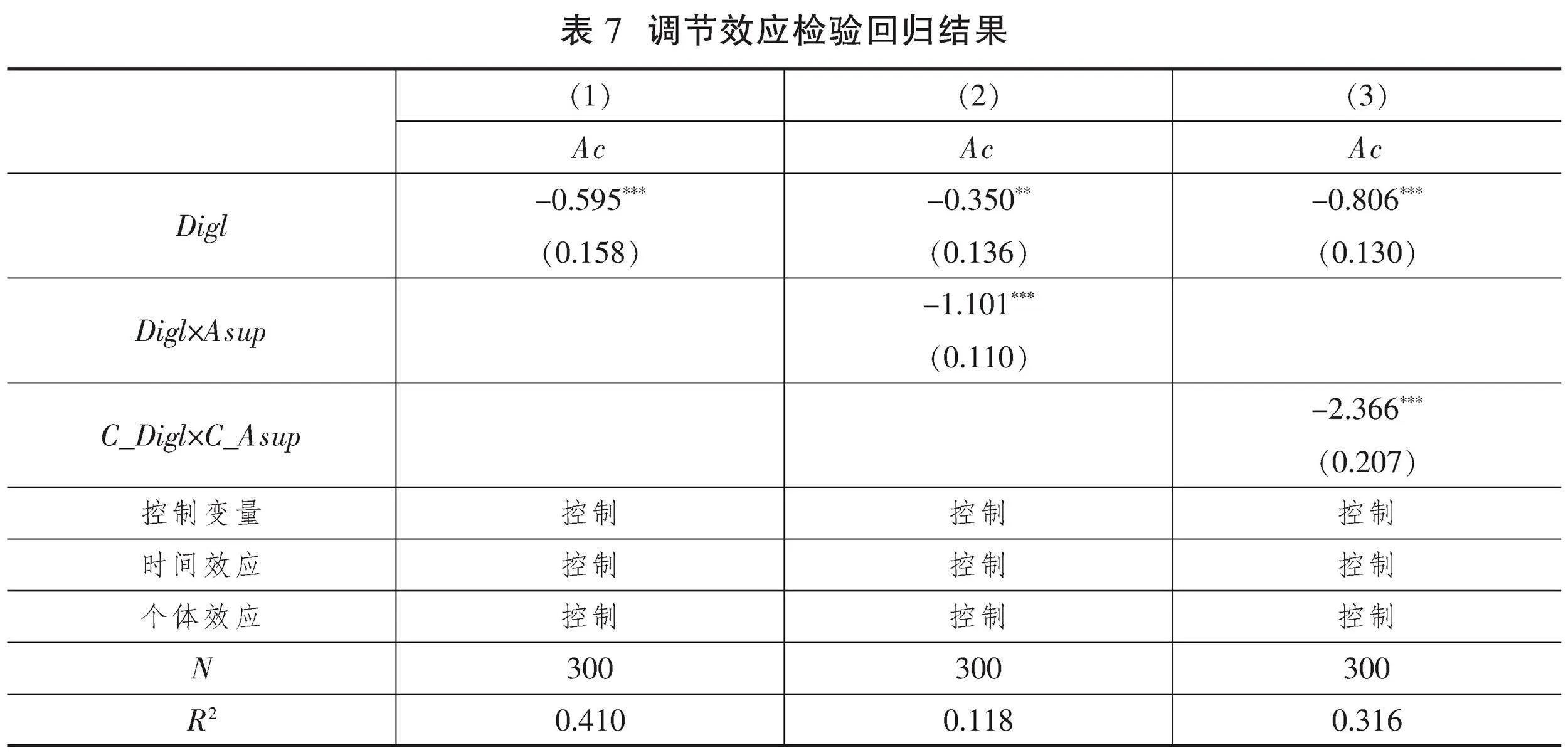

(五)调节效应检验

数字经济发展不仅与地区新型基础设施建设的整体水平有关,而且与地方政府的财政支农力度密切相关,其会影响数字经济在农业领域的渗透速度,进而在一定程度上影响数字经济抑制农业碳排放的程度。为此,有必要验证政府财政支农水平对数字经济抑制农业碳排放的调节作用,相关结果如表7所示。其中,列(1)未加入调节变量,列(2)加入调节变量财政支农水平,列(3)是在列(2)的基础上先中心化变量而后进行调节效应检验。从中不难发现,数字经济与政府财政支农水平交互项的系数符号与数字经济的系数符号相同。由此可见,财政支农水平存在明显的调节效应,即财政支农水平的提升能够扩大数字经济对农业碳排放的抑制作用。据此,假说3得以验证。

(六)门槛效应检验

数字经济在“三农”领域的渗透程度,取决于农村新型基础设施建设水平,可能受到农村人力资本水平的影响。实践中,人力资本水平会对数字经济的传播广度、渗透深度产生影响。在不同农村人力资本水平下,数字经济抑制农业碳排放的作用程度可能存在差异。为验证这一假说,本文以农村人均受教育年限作为农村人力资本水平的参照变量进行门槛效应检验,自举次数设置为500,同样在控制变量中加入农业劳动力投入水平和农田灌溉水平进行回归。由表8结果可知,应选用单一门槛效应模型,门槛值为8.804。

表9为数字经济的单门槛效应回归模型结果。利用门槛值8.804将数字经济对农业碳排放的影响分成两个区间,在第一区间(Rhc<8.804)内,数字经济对农业碳排放的影响系数为-0.759,在第二区间(Rhc≥8.804)内,数字经济对农业碳排放的影响系数为-5.186。整体而言,数字经济发展对于农业碳排放的抑制作用一直存在,但在门槛变量的影响下,随着农村人均受教育年限的提高,数字经济对农业碳排放的抑制作用更为显著。可能的原因是,当农村居民受教育程度较低时,其对于新事物、新技术的接纳有一定困难,同时应用扩散也较为缓慢,因而数字经济的作用发挥在时间上存在一定滞后性、在空间上存在一定封闭性,从而影响了其对农业碳排放的抑制作用;而随着农村人均受教育年限的上升,农村居民的综合素质得到明显提高,对于数据信息的接受速度更快、理解能力更强,数字软件应用也更为熟练,此时数字经济在农业生产领域得以快速渗透,对于农业碳排放的抑制作用也表现得更突出。

四、异质性分析

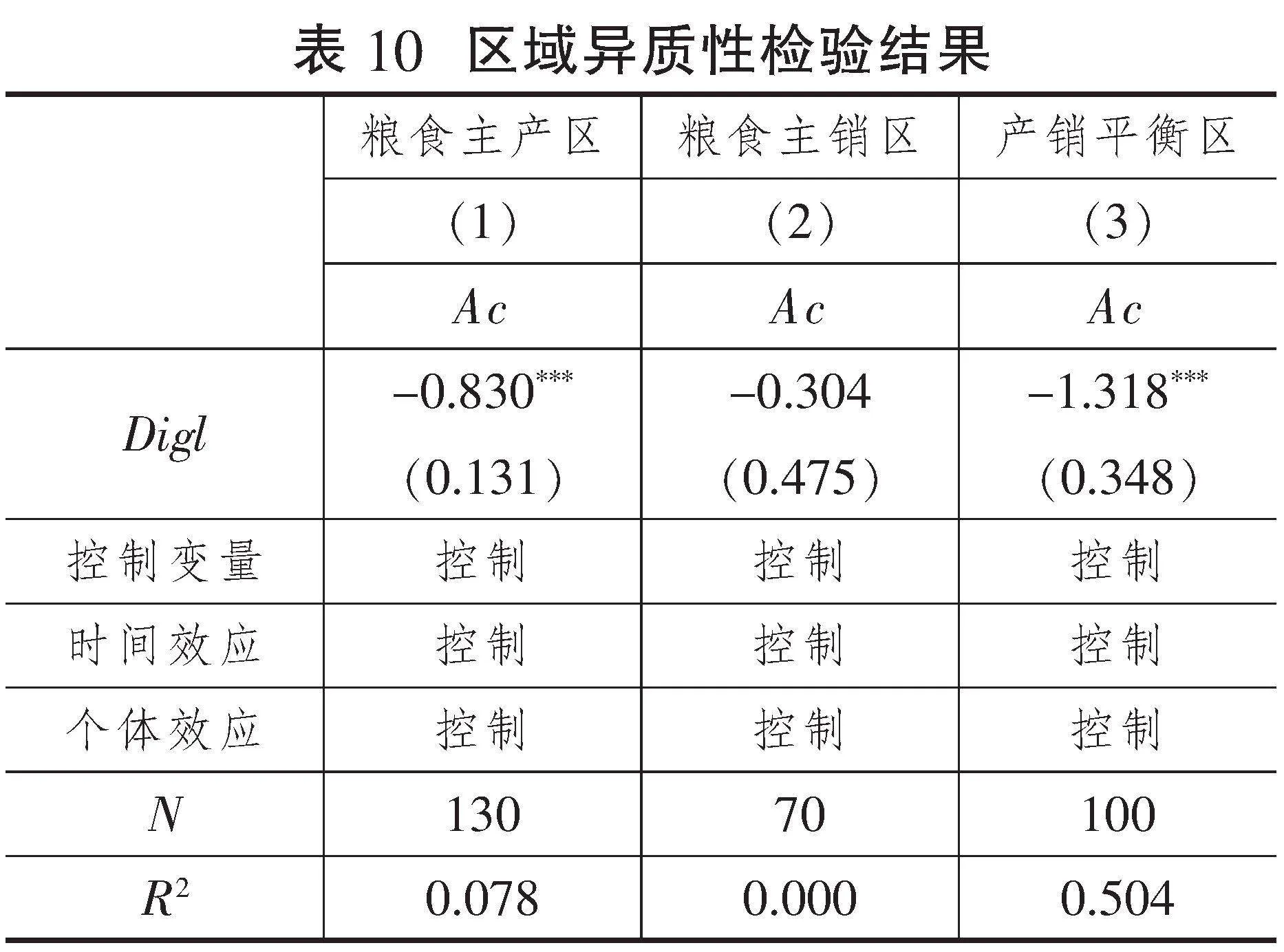

(一)区域异质性检验

这里将各省份分为粮食主产区、粮食主销区和产销平衡区①。而后,基于此进行分组回归,以检验数字经济对农业碳排放的影响是否存在区域异质性,具体结果如表10(下页)所示。结果显示,数字经济发展水平对于农业碳排放总量的抑制作用存在明显的区域异质性。具体而言,数字经济对于农业碳排放的抑制作用仅在粮食主产区与产销平衡区显著,而在粮食主销区则不显著。可能的原因是,粮食主产区和产销平衡区通常拥有较大的农业规模和较好的农业基础,这些地区往往更加依赖农业生产,对农业技术的投入和应用也更为积极,数字经济的发展能够更有效地渗透到这些地区的农业生产过程中,推动农业技术的创新和应用,从而减少碳排放。相较而言,粮食主销区的农业占比普遍更低,整体对农业的重视程度不足,且区域发展更多地依赖于工业和服务业,农业资源投入有限,这使得数字经济在农业领域的渗透和影响相对较弱,难以显著抑制农业碳排放。

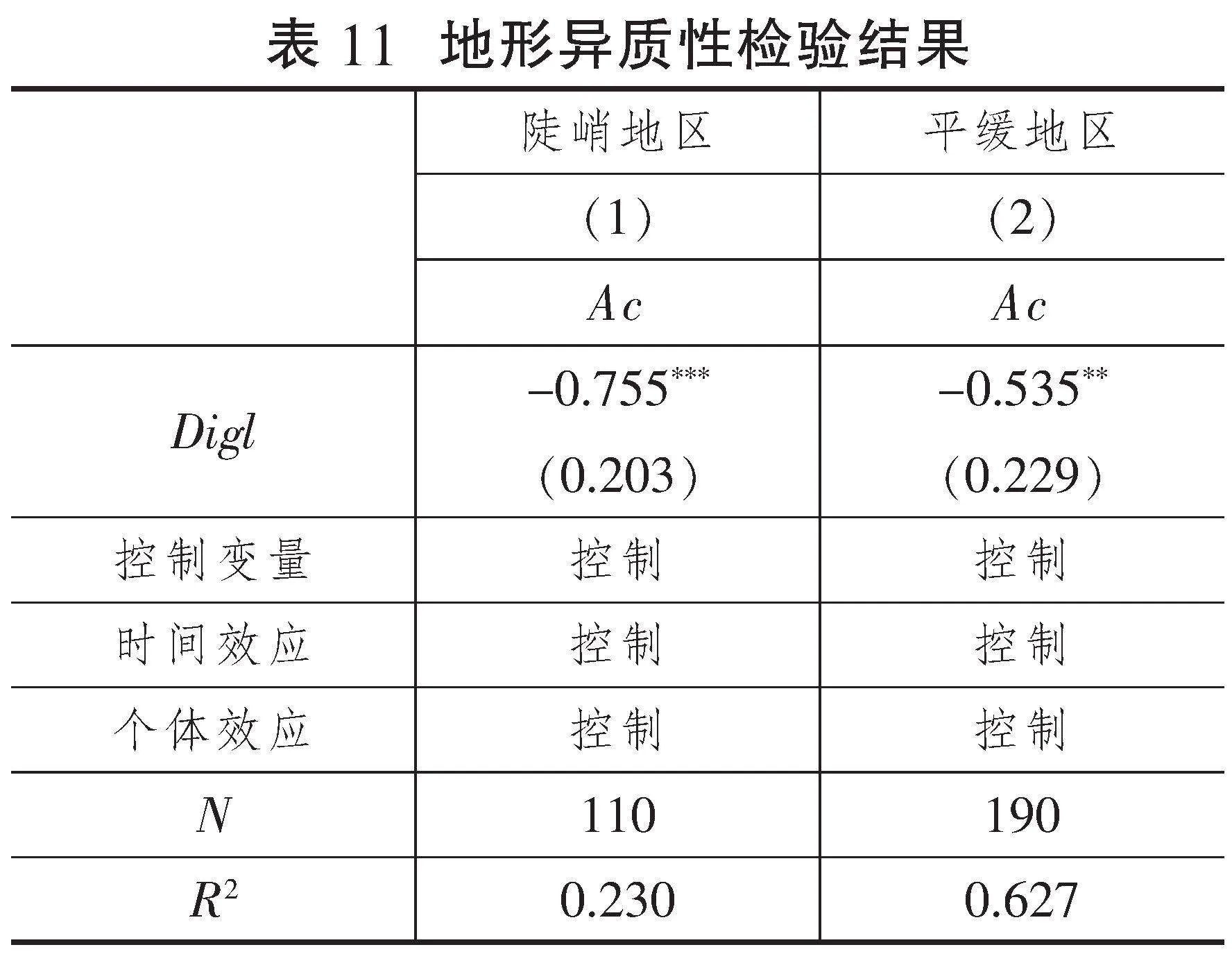

(二)地形异质性检验

依据地势起伏程度[36]的不同,将各省份划为陡峭地区与平缓地区①进行分组回归,以检验地形对农业碳排放的影响是否存在异质性特征,相关结果如表11所示。

数字经济在陡峭与平缓地区都能对农业碳排放产生较为明显的抑制作用,且在地形陡峭的地区其抑制作用更强一些。可能的原因是,陡峭地区地势起伏程度较大,农业发展在一定程度上会受到限制,农村居民对农业生产依附性较低,随着数字经济发展带来的就业便利,农村居民可能会放弃农业生产而选择外出务工,个人农事活动随之减少,客观上推动了农业碳排放的减少;而平缓地区地势起伏程度较小,更便于各类农业生产经营活动的开展,其农事活动具有更高的稳定性[37],因而数字经济对其农业碳排放的影响程度会略低一些。

五、研究结论与政策建议

本文通过分析数字经济发展对农业碳排放的影响及作用机制,得到以下主要结论:第一,数字经济对农业碳排放具有显著的抑制作用。具体而言,数字经济发展水平每提高1%,农业碳排放量便会下降0.595%。控制变量中,仅环境规制水平对农业碳排放表现出了抑制作用,而农业产业结构、城镇化水平、农作物受灾水平等其他通过显著性检验的变量均呈现正向影响。第二,地区经济发展水平、农机技术进步在数字经济影响农业碳排放的过程中发挥着部分中介作用。其作用机制表现为,数字经济发展会提升地区经济发展水平、推动农机技术进步,进而促进农业碳减排。具体而言,地区经济发展水平和农机技术进步的中介效应占比分别为0.129和0.451,表明在数字经济促进农业碳减排的过程中,有12.9%和45.1%的作用分别是由地区经济发展水平和农机技术进步变化引起的。第三,财政支农水平对数字经济抑制农业碳排放具有调节作用。具体而言,财政支农水平的提高会影响数字经济在农业领域的渗透速度,进而扩大数字经济对农业碳排放的抑制作用。第四,数字经济在影响农业碳排放的过程中存在农村人力资本水平门槛。具体而言,在不同农村人力资本水平下,数字经济对农业碳排放的抑制作用存在差异,当农村人力资本水平超过门槛值时,数字经济对农业碳排放的抑制作用会进一步增强,表明农村人力资本水平的提高对于推进农业碳减排具有积极意义。第五,数字经济对农业碳排放的影响存在区域与地形异质性。就区域层面而言,在粮食主产区与产销平衡区,数字经济发展对农业碳排放均表现出了显著的抑制作用,而在粮食主销区不明显,这可能与各类区域在数字经济增速、农业生产规模以及农业数字化水平方面的差异有关。就地形层面而言,陡峭地区数字经济发展对农业碳排放的抑制作用较平缓地区更强,不同地形条件下农业生产便利程度的差异可能会对农民的后续职业选择行为产生影响,并进一步影响到农业碳排放水平。

基于上述结论,提出如下政策建议:一是在机遇中谋求发展。把握数字变革和科技革命的时代机遇,快速推进农业数字化和数字产业化发展,加大政府对“三农”领域的政策支持与财政帮扶力度,加快乡村地区数字基础设施建设,推进乡村教育公共服务均等化,提升农村数字金融普惠度,放大数字经济的福利效应,推动农业高质量发展、促进农民增产增收、助力乡村振兴。二是在发展中加强管控。在数字经济效益展现的同时,加强对农业碳排放的监测管理,重视农业领域碳排放水平的动态变化,完善农业碳排放交易市场,严格把控全国农业碳排放总量,逐步推进“双碳”目标的实现,为世界减排作出大国贡献。三是在管控中鼓励共享。坚持具体问题具体分析,因地制宜制定农业碳减排政策,加强区域分工合作,搭建数字经济发展成果共享平台。不同地区有序推进数字经济发展与农业绿色低碳转型,优化政策布局,鼓励东部地区数字经济与农业绿色转型并驾齐驱,同时树立成功典范,强化榜样引领作用;推动中部地区以农业碳减排为发展重心,加快农业降碳减污扩绿行动;优化西部地区新型基础设施建设布局,以便更好地发挥数字经济的减碳效应。总体而言,实现“双碳”目标是一个漫长且艰难的过程。为此,必须立足现有可用资源,积极选用清洁能源,维护农业生态系统,加快构建新型能源体系,贯彻新发展理念,推动生态产业化与产业生态化协同发展,在促进农村居民生活水平提高的同时,保护农业生态环境资源,实现可持续发展,积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”在农业领域中实现。

参考文献

[1]WEST T O, POST W M. Soil organic carbon sequestration rates by tillage and crop rotation: A global data analysis[J]. Soil Science Society of America Journal, 2002, 66(6): 1930-1946.

[2]JOHNSON J M F, FRANZLUEBBERS A J,WEYERS S L, et al. Agricultural opportunities to mitigate greenhouse gas emissions[J]. Environmental Pollution, 2007, 150(1): 107-124.

[3]刘月仙,刘娟,吴文良.北京地区畜禽温室气体排放的时空变化分析[J].中国生态农业学报,2013(7):891-897.

[4]梁青青.我国农地资源利用的碳排放测算及驱动因素实证分析[J].软科学,2017(1):81-84.

[5]王琦,黎孔清,朱利群.南京都市农业农地利用碳排放测算及趋势预测[J].水土保持通报,2017(4):288-294.

[6]李波,张俊飚,李海鹏.中国农业碳排放时空特征及影响因素分解[J].中国人口·资源与环境,2011(8):80-86.

[7]闵继胜,胡浩.中国农业生产温室气体排放量的测算[J].中国人口·资源与环境,2012(7):21-27.

[8]田云,尹忞昊.中国农业碳排放再测算:基本现状、动态演进及空间溢出效应[J].中国农村经济,2022(3):104-127.

[9]金书秦,韩冬梅,林煜,等.碳达峰目标下开展农业碳交易的前景分析和政策建议[J].农村金融研究,2021(6):3-8.

[10] 伍国勇,刘金丹,陈莹.中国农业碳排放强度空间特征及溢出效应分析[J].环境科学与技术,2021(11):211-219.

[11] 吴贤荣,张俊飚,程琳琳,等.中国省域农业碳减排潜力及其空间关联特征——基于空间权重矩阵的空间Durbin模型[J].中国人口·资源与环境,2015(6):53-61.

[12] 黎孔清,马豆豆,李义猛.基于STIRPAT模型的南京市农业碳排放驱动因素分析及趋势预测[J].科技管理研究,2018(8):238-245.

[13] 胡婉玲,张金鑫,王红玲.中国农业碳排放特征及影响因素研究[J].统计与决策,2020(5):56-62.

[14] 祝伟,王瑞梅.技术进步和经营规模对农业碳排放的影响研究[J].农业经济,2023(2):13-15.

[15] 魏梦升,颜廷武,罗斯炫.规模经营与技术进步对农业绿色低碳发展的影响——基于设立粮食主产区的准自然实验[J].中国农村经济,2023(2):41-65.

[16] 刘琼,肖海峰.农地经营规模影响农业碳排放的逻辑何在?——要素投入的中介作用和文化素质的调节作用[J].农村经济,2020(5):10-17.

[17] 杨晨,胡珮琪,刁贝娣,等.粮食主产区政策的环境绩效:基于农业碳排放视角[J].中国人口·资源与环境,2021(12):35-44.

[18] 何婷婷,张丽琼.新型城镇化对农业碳排放强度影响的空间效应和门槛特征[J].山西农业大学学报(社会科学版),2022(4):23-37.

[19] 田红宇,关洪浪.数字经济对粮食生产碳排放的影响研究——来自长江经济带108个地级市的经验证据[J].中国农业资源与区划,2023(8):145-157.

[20] 李本庆,周清香,岳宏志.数字乡村建设对产业兴旺影响的实证检验[J].统计与决策,2022(17):5-10.

[21] 程广斌,吴家庆,李莹.数字经济、绿色技术创新与经济高质量发展[J].统计与决策,2022(23):11-16.

[22] 田云,林子娟.中国省域农业碳排放效率与经济增长的耦合协调[J].中国人口·资源与环境,2022(4):13-22.

[23] 罗必良,张露,仇童伟.小农的种粮逻辑——40年来中国农业种植结构的转变与未来策略[J].南方经济,2018(8):1-28.

[24] 罗浚文.农业数字经济财政投入效率的门限效应[J].农林经济管理学报,2021(1):70-77.

[25] 刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[26] 樊士德,朱克朋.劳动力外流对中国农村和欠发达地区的福利效应研究——基于微观调研数据的视角[J].农业经济问题,2016(11):31-41.

[27] 田杰,谭秋云,黄琦.数字经济对资本错配的影响[J].农村金融研究,2022(5):12-27.

[28] 黎新伍,黎宁,谢云飞.数字经济、制造业集聚与碳生产率[J].中南财经政法大学学报,2022(6):131-145.

[29] 彭晖,张曌.数字经济赋能乡村产业振兴:效应检验与机理分析[J].农村金融研究,2023(5):44-56.

[30] 金绍荣,任赞杰.乡村数字化对农业绿色全要素生产率的影响[J].改革,2022(12):102-118.

[31] 陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81-102.

[32] 卢奕亨,田云,周丽丽.四川省农业碳排放时空演变特征及其影响因素研究[J].中国农业资源与区划,2023(11):1-14.

[33] 唐建军,龚教伟,宋清华.数字普惠金融与农业全要素生产率——基于要素流动与技术扩散的视角[J].中国农村经济,2022(7):81-102.

[34] 黄凯南,郝祥如.数字金融发展对我国城乡居民家庭消费的影响分析——来自中国家庭的微观证据[J].社会科学辑刊,2021(4):110-121.

[35] 李治国,王杰.数字经济发展、数据要素配置与制造业生产率提升[J].经济学家,2021(10):41-50.

[36] 游珍,封志明,杨艳昭.中国1km地形起伏度数据集[J].全球变化数据学报(中英文f8d0834cc1e70ee92e2384ecab0590f57c030d5fcf5dd928f9548c82d971ecc3),2018(2):151-155.

[37] 李江一,秦范.如何破解农地流转的需求困境?——以发展新型农业经营主体为例[J].管理世界,2022(2):84-99.

The Influence and Mechanism of Digital Economy on Agricultural Carbon Emission

Abstract: This paper explores the impact and mechanism of digital economy on agricultural carbon emission based on the panel data of 30 provinces from 2013 to 2022. According to research findings. First, the digital economy has a significant inhibiting effect on agricultural carbon emissions, and for every 1% increase in the level of digital economic development, agricultural carbon emissions will decrease by 0.595%. Second, the development of digital economy will make the level of regional economic development and agricultural machinery technology progress, and then promote the agricultural carbon emission reduction, and its intermediary role share of 12.9% and 45.1% respectively. Third, the increase in the level of financial support for agriculture will affect the penetration rate of the digital economy in the agricultural sector, which will expand the inhibition of the digital economy on agricultural carbon emissions. Fourth, there is a single threshold of rural human capital level on agricultural carbon emission reduction, and there are differences in the inhibitory effect of digital economy on agricultural carbon emission under different levels of rural human capital. Fifth, there is regional and topographical heterogeneity in the impact of the digital economy on agricultural carbon emissions, specifically, the digital economy in the main grain production area and the balance of production and marketing area show a significant inhibitory effect, while the main grain marketing area is less obvious; the carbon reduction effect of the digital economy in steep areas is stronger compared to that in gentle areas.

Key words: digital economy; agricultural carbon emission; agricultural carbon reduction; "double carbon" target