数字科技伦理国际规则与中国应对

2024-11-03肖红军张丽丽

摘 要:随着数字技术的快速更迭,相关伦理失范现象时有发生,且成为全球性治理难题。国际经贸规则和数字治理国际规则中已有数字科技伦理治理相关内容,独立成文的数字科技伦理规则也已出台,对中国数字科技伦理治理具有重要参考和借鉴意义。数字科技伦理国际规则的演进经历了三个阶段,即2013年之前以个人数据保护为核心的分散化建设阶段、2013—2019年以跨境数据流动为核心的碎片化建设阶段、2020年至今以人工智能伦理为核心的快速涌现阶段,并呈现三方面的特征,即与数字技术创新、主要伦理失范领域紧密相关;不断寻求数字科技发展、数字贸易便利化、伦理治理三者间的平衡;数字科技伦理国际规则无约束或软约束,区域性规则约束力逐渐增强。当前数字科技伦理国际规则体系由内嵌于国际经贸规则的相关要求、数字治理国际规则的相关条款以及独立成文的数字科技伦理国际规则构成,它们均对数字科技伦理的主要核心议题给予了关切。数字科技伦理国际规则体系给中国的数字科技伦理治理带来了机遇和挑战,对此中国在总体策略上应从被动参与向主动引领转变、从局限于国内转变为放眼全球,在具体举措上应加快中国数字科技伦理规则的高水平供给,形成覆盖相关主体且责任清晰的规则体系;不断提高中国数字科技伦理规则的开放程度;形成数字科技伦理治理生态,发挥多元主体的伦理治理作用,提高全社会数字科技伦理健康水平以应对高标准数字科技伦理国际规则。

关键词:数字科技;科技伦理;国际规则;伦理治理

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7z7kY2CPXy/GGf2zetJRM03qsOlesp9Ty0OZdkdf9aZ0=543(2024)09-0067-17

数字科技伦理是在开展数字科技活动过程中人们应当遵守的价值理念和行为规范,是促进数字科技健康发展的重要保障。从理论层面可将数字科技伦理一分为二,即数字科技作为技术的伦理和数字科技作为应用的伦理。作为技术的伦理,更多的是科技伦理,是对技术价值中性或技术中立性等假设的颠覆,如算法黑箱;作为应用的伦理则是数字科技应用渗透到人类生产生活中所引发的系列伦理现象,是以技术非中立和人类与机器的交互为基础的伦理现象或伦理结果,如隐私侵犯、深度伪造等。随着数字技术颠覆式创新和应用更广泛的推广,生成式人工智能已从模拟到迁移再到扩展而生成自建构、自创设工作原理和运行机制,设计人工智能的伦理边界已不可能[1],如何对其进行有效防范和治理成为重要课题。欧盟、美国等均在数字科技伦理治理领域进行了规则建设,如欧盟《人工智能法案》对人工智能的伦理监管遵循按风险等级实施分类监管的原则;《美国数据隐私和保护法》强调对个人隐私的保护,赋予数据所有者对其数据的访问权、更正权、删除权和可携权。

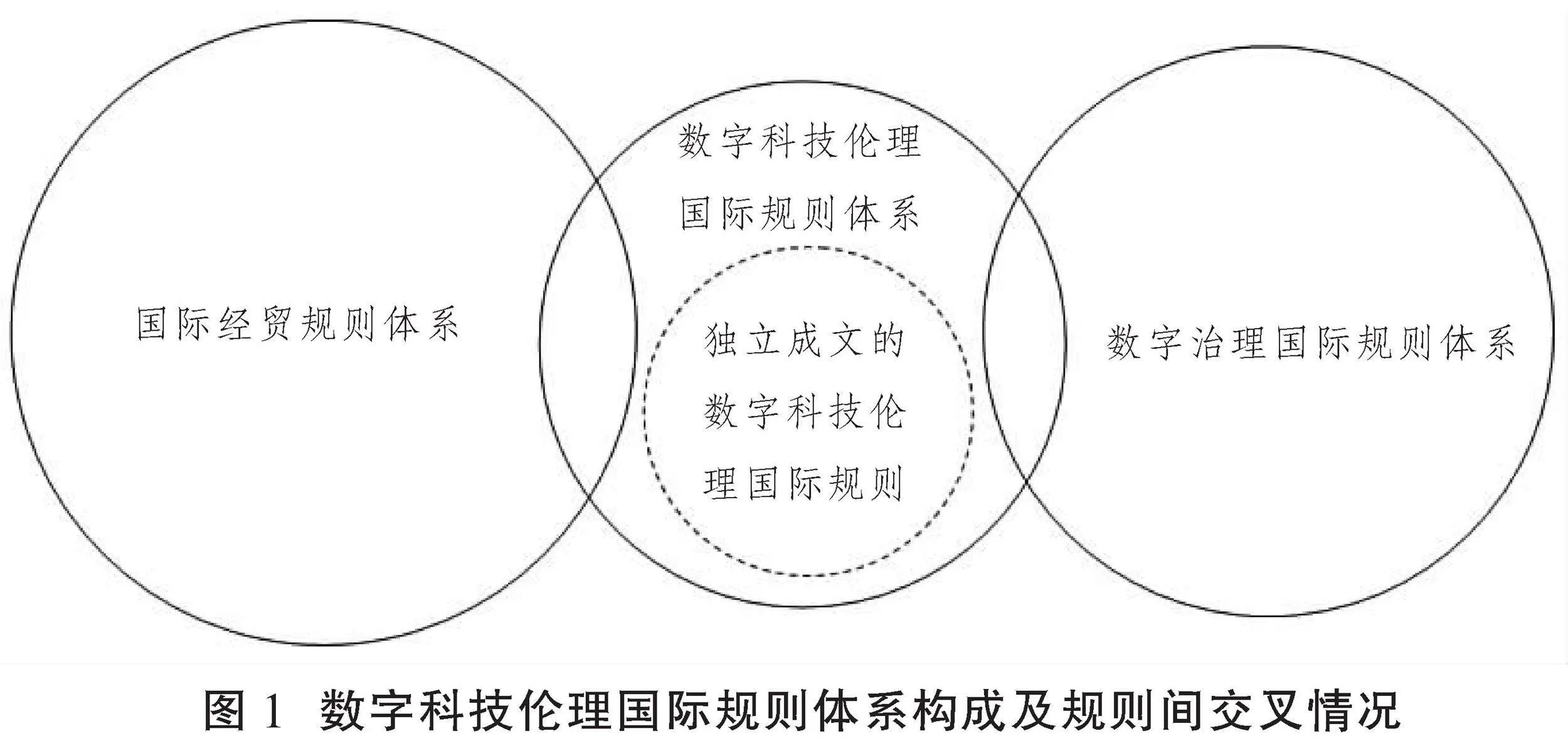

数字科技及其应用渗透至多业态和多场景,引致隐私泄露、算法歧视、数字鸿沟等诸多伦理失范现象,且超出了国家或区域的空间限制,成为全球性治理难题。为加强数字科技伦理治理,国际规则体系中已有所布局,主要包括内嵌于国际经贸规则的相关要求、数字治理国际规则的相关条款、独立成文的数字科技伦理国际规则,前两者以促进国际经济贸易发展和数字治理为重心,后者则以数字科技伦理治理为重点,主要分布于数据安全、数据跨境流动与安全、个人隐私保护、人工智能伦理等领域。然而,数字科技伦理国际规则存在碎片化、软约束等问题,难以有效应对数字科技伦理失范,如ChatGPT引发的隐私泄露、AI大模型一键消除衣物功能的滥用等,因而需进一步提升其整体统筹性、约束力和执行效果。同样,中国数字科技领域存在类似伦理失范和治理规则待完善等问题。为加快推进中国数字科技伦理规则体系建设,本文对数字科技伦理国际规则进行系统化梳理,回顾数字科技伦理国际规则体系演进历程,总结概括数字科技伦理国际规则演进特征,阐释和分析当前重要数字科技伦理国际规则的核心关切,继而反观中国数字科技发展及伦理治理状况,分析数字科技伦理国际规则体系给中国数字科技发展及伦理治理带来的机遇和挑战。最后,从总体应对策略及具体应对举措两个层面阐述中国如何应对,以切实提升中国数字科技伦理治理水平,促进数字科技健康发展。

一、数字科技伦理国际规则演进历程及其特征

数字科技核心伦理议题的演变与数字技术的创新步伐密切相关,其中,数字技术创新历程大致为计算机—互联网—电子商务—大数据—人工智能,映射至数字科技伦理国际规则核心议题的演变则为个人数据安全—网络与信息安全—个人信息保护—跨境数据流动—人工智能伦理。换言之,计算机时代的伦理治理重心是个人数据安全和隐私保护;互联网时代的伦理治理重心是网络与信息安全,进一步催生电子商务、跨境电子商务和数字贸易的不断兴起,伦理治理重心进而转移至个人信息保护、数字身份认证、跨境数据流动等;人工智能技术的发展则将伦理治理重心转移至机器伦理、人工智能伦理等领域,并进一步细分为算法伦理、生成式人工智能伦理以及基础模型伦理等。结合数字科技与国际规则伦理治理重心的演进规律,按照重要国际组织、关键事件、重要概念以及伦理治理核心议题等维度可将数字科技伦理国际规则的演进历程划分为三个阶段:2013年之前,以个人数据保护为核心的分散化建设阶段;2013—2019年,以跨境数据流动为核心的碎片化建设阶段;2020年至今,以人工智能伦理为核心的快速涌现阶段。

(一)2013年之前:以个人数据保护为核心的分散化建设阶段

数字科技伦理国际规则体系建设与数字技术创新及应用如影随形。计算机的出现与广泛应用使个人数据自动化处理成为可能,个人数据安全和隐私保护等成为数字科技伦理国际规则的关注重点;万维网的出现将人类推入互联网时代,数字科技伦理国际规则的重点转向跨境数据流动和网络安全领域。2013年之前数字贸易、数字经济等概念未被正式提出,数字科技伦理国际规则建设呈现分散化特征,一方面体现为不同国际规则制定时间间隔久,且关注领域单一,主要包括个人数据安全、跨境数据流动、隐私保护和网络安全;另一方面体现为国际组织和区域性组织中关注数字科技伦理问题的较少,且独立成文的数字科技伦理国际规则较少。此外,数字科技伦理国际规则或区域性规则大多不具有约束力,仅起到指导和规范作用。

20世纪60年代至70年代,计算机从军事领域向商业和科学研究等领域推广,尤其是个人计算机的应用使自动化处理和汇集个人数据成为现实,如何平衡隐私保护和信息自由成为重要伦理议题,相关领域的调查与立法活动不断加强。欧洲是数字科技伦理国际规则建设较早的地区,1973年、1974年欧洲委员会部长委员会分别通过关于保护个人对私营和公共部门电子数据库隐私的决议,包括关于数据获取、处理以及数据主体权利保护等内容。1981年欧洲委员会发布的《有关个人数据自动化处理之个人保护公约》,对个人数据的所有者、处理者、控制者、监管机构的权利和责任进行界定,并制定个人敏感数据目录。然而,数字科技伦理国际规则的起点是OECD于1980年发布的《关于个人数据隐私保护和跨境流动指南》,对个人数据处理提出透明性、安全性、负责任等伦理要求。随后,联合国跨国公司中心于1990年12月发布的《计算机个人数据文件监管指南》提出,在个人数据文件存档和流动的监管中应遵守公平性、非歧视性等伦理原则,尤其是对个人隐私的保护。

互联网将个人计算机连接成网络,跨境数据流动、隐私保护、网络安全等伦理问题成为数字科技伦理国际规则的重点关注领域。OECD将个人数据和隐私保护等伦理问题延伸至跨境数据流动和网络安全领域,1985—1988年相继发布《跨境数据流动宣言》《关于保护全球网络隐私宣言》《隐私保护执法跨境合作建议》等,其中,《跨境数据流动宣言》首次对跨境数据流动作出界定,《关于保护全球网络隐私宣言》则对收集和处理在线活动和交易的个人数据、保护个人隐私及提高规则透明度等提出伦理要求以提高用户对全球网络的信心。针对网络安全和信息安全等伦理问题,联合国发布《创造全球网络安全文化》《信息社会突尼斯议程》《非洲信息伦理茨瓦内宣言》等,提出政府、企业、使用者等相关主体要对信息系统和网络安全、信息处理、知识产生与传播等负责任,且遵守职业标准和道德等信息伦理规范。亚太地区则以APEC于2004年发布的《APEC隐私框架》(2015年修订)最具代表性,其伦理关注点在于个人隐私保护和建立消费者信任的电子信息平台,包括促进数字科技创新以加强对上述伦理问题治理的技术支撑。2012年APEC在此框架内启动了《跨境隐私规则》,通过设立隐私执法机构及问责代理机制来规范亚太地区企业之间的个人数据跨境转移行为。

(二)2013—2019年:以跨境数据流动为核心的碎片化建C81GIVXmuF/V9U+rxbqEfg==设阶段

2013年,数字贸易的概念由美国国际贸易委员会(USITC)提出,其区别于电子商务,指的是利用互联网传输、交付产品和服务的商业活动或国际贸易,这一界定将大部分实物贸易排除在外。2018年美国国际贸易委员会将电子商务纳入数字贸易,并划分为传统电子商务和跨境的依靠电子手段进行的贸易[2]。WTO等组织或国家仍沿用电子商务的概念,包括始于2019年但未取得实质性成果文件的电子商务诸边谈判。跨境电子商务、国际数字贸易中所显现的伦理问题成为该阶段数字科技伦理国际规则的关注重点,如数字证书和电子签名互认、数据本地化存储、个人数据安全和隐私保护、公用电信网络应用的非歧视性以及源代码保护等。为避免数字科技伦理治理的“公地悲剧”,WTO、联合国、G20以及OECD等国际组织不断加强数字科技伦理国际规则体系建设,发挥契约关系的功能,引导行为主体的动机且规范相关行为。该阶段数字科技国际伦理规则体系建设呈现碎片化特征,体现为以内嵌于国际经贸规则的数字科技伦理规则为主、独立成文的数字科技伦理国际规则为辅。诸多国际经贸规则、区域经贸规则以及独立成文的数字科技伦理国际规则不断出台,但所涉及的数字科技伦理治理相关要求具有不同的标准,不可避免地出现“意大利面碗(Spaghetti Bowl)”效应和规则碎片化[3]。

顺应跨境电子商务和数字贸易发展的需求,2017年WTO第十一届部长级会议通过了《关于电子商务的联合声明》,并于2019年1月在76个成员国间正式签署,开启电子商务诸边谈判。该声明具有上承电子商务下接数字贸易的重要意义,对网络安全、数据跨境流动、个人信息保护、透明度、源代码等伦理议题均有所涉及。此外,在数字产品关税减免条款实施中涉及“数字鸿沟”问题,尤其是当发达国家与欠发达国家之间开展数字产品或服务贸易时,如2017年欧盟指控巴西免除国内相关数字产品的进出口税费案。后续由于WTO多边体制出现争议解决功能滞后、新冠疫情暴发引发部长级会议无限延期等因素,开始于2019年的电子商务诸边谈判搁浅,未取得实质性成果文件。以WTO为核心的国际经贸规则体系建设已经滞后于电子商务的发展进程,更难以满足数字贸易发展的需求,内嵌其中的数字科技伦理治理相关内容亟须新的载体或以新的形式出现。

2016年以后,大型区域贸易协定(RTAs)不断涌现,并将数字科技伦理治理相关内容内嵌其中。其中,《跨太平洋伙伴关系协定》《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等具有较强的代表性,数字科技伦理治理的内容主要内嵌于电子商务章节,对跨境数据流动、隐私保护、网络安全、源代码等区别于传统电子商务且尚未取得共识的伦理问题进行规范。2019年,二十国集团(G20)大阪峰会上通过的《二十国集团关于贸易和数字经济的部长声明》对个人隐私和(跨境)数据保护、弥合数字鸿沟、知识产权保护以及社会、数字技术和环境可持续发展等伦理问题提出要求,为进一步提高伦理治理水平,该声明还提出要加快监管沙盒等技术创新和推出更加敏捷、全面和灵活的伦理治理政策等。

人工智能伦理领域的独立国际规则开始出现,如2019年5月OECD发布的《人工智能发展建议》提出,人工智能健康发展应基于价值观的透明度和可解释性、包容性增长、负责任等伦理原则。作为《二十国集团关于贸易和数字经济的部长声明》附件的《G20人工智能原则》明确提出,对人工智能进行负责任管理的原则应当包括包容性增长、以人为本、透明度和可解释性、稳健性、保障性和安全性、可归责性等。此外,专业性国际组织开始关注并制定人工智能伦理国际规则,有益人工智能(Beneficial AI)、合乎伦理的设计等理念被提出,安全性和增进人类福祉成为重要伦理治理原则。电气和电子工程师协会、生命未来研究机构、ISO以及IEC等均发布相关伦理倡议、愿景、原则或标准等。例如,2016年IEEE相继发布《伦理因素的自动化系统设定的全球化倡议》《合伦理设计:利用人工智能和自主系统(AI/AS)最大化人类福祉的愿景》,对人工智能系统的安全性、透明度以及对人类情感的影响等伦理问题进行探讨,并给出原则性指导。

(三)2020年至今:以人工智能伦理为核心的快速涌现阶段

2019年底,新冠疫情的暴发加速了数字贸易的发展,以WTO为核心、以技术中立性为原则的国际经贸规则已难以满足国际贸易发展的需求,单边主义和区域主义开始盛行,区域性经贸协定、数字治理规则及数字科技伦理治理规则等不断出台。该阶段数字科技伦理规则呈现加快涌现的特征,一方面体现为数字经济和数字贸易的快速发展迫使国际组织或区域性组织制定相应的贸易规则以满足贸易发展的需要;另一方面,数字科技创新的加速以及由其引发的伦理问题频频出现、传播速度快且范围广,迫使国际组织或区域性组织加快相关伦理治理规则体系建设,使数字科技创新与发展进入健康、合乎人类伦理的轨道,增进了人类福祉。数据安全仍是数字科技伦理国际规则的重点关注领域,但负责任的人工智能、以人为本的人工智能等伦理议题逐渐成为核心,其中,数据安全伦理大多内嵌于国际经贸规则及数字治理国际规则中,人工智能伦理则大多作为独立性国际规则出现。

以数据安全伦理和人工智能伦理为重点的国际经贸规则主要有《数字经济伙伴关系协定》《区域全面经济伙伴关系协定》等。其中,《数字经济伙伴关系协定》是全球首个关于数字经济的国际规则,其中包括个人信息保护、跨境数据安全、人工智能伦理治理框架等伦理内容,对电子文档、个人信息、网络安全、计算设施位置、数字身份等均作出详细规定,如为保护跨境数据流动安全而提出数据保护信任标志(Data Protection Trustmark)机制;人工智能伦理治理框架中提出人工智能应满足透明、公正和可解释、以人为本的价值观等要求。《区域全面经济伙伴关系协定》就计算设施位置、线上个人信息保护、网络安全等伦理要求作出了具体承诺[4]。

除国际经贸规则中内嵌的数字科技伦理治理相关内容外,关于人工智能伦理治理的国际规则开始以独立形式出现。在全球性国际组织中,联合国较为活跃,其制定的代表性数字科技国际伦理规则主要有《人工智能伦理问题建议书》《教育和研究中使用生成式人工智能指南》《抓住安全、可靠和值得信赖的人工智能系统带来的机遇,促进可持续发展》《全球数字契约:零案文》等。《人工智能伦理问题建议书》是人工智能领域首个规范性全球框架协议,提出了人工智能应遵循的四大价值观,即尊重、保护和提升人权及人类尊严,促进环境与生态系统的发展,保证多样性和包容性,构建和平、公正与相互依存的人类社会,其将人工智能伦理范畴从机器与人延伸至机器与自然环境。2024年3月21日,联合国大会通过首个关于人工智能的全球决议——《抓住安全、可靠和值得信赖的人工智能系统带来的机遇,促进可持续发展》,提出整个生命周期中人工智能应以人为本、符合道德且保护隐私。该决议是迈向建立人工智能国际规范的重要一步。2023年5月联合国在其发布的《〈我们的共同议程〉政策简报5》中建议制定《全球数字契约——为所有人创造开放、自由、安全的数字未来》,以推进开放、自由、安全、以人为本的数字未来。2024年4月,联合国发布《全球数字契约:零案文》,就消除数字鸿沟,建设包容、安全、开放和可靠的数字空间,加强数据治理,以及对以人为本的人工智能等新兴技术进行治理等提出相应的伦理治理目标和具体措施。

为应对数字科技伦理问题,区域性组织出台了诸多伦理治理规则,其中具有代表性的是七国集团(G7)。自2021年起,G7就通过宣言、计划、准则等形式对跨境数据和人工智能领域的伦理问题作出规范性要求,并密切关注人工智能通用模型等新技术所引发的伦理风险。2021年4月28日召开的G7数字和科技部长级会议中,七国领导人发布部长宣言,涉及网络安全、数据流动、开发数字技术标准等伦理问题,并将其延续至同年10月G7贸易部长会议通过的《促进可信数据自由流动计划》中。2022年5月,G7数字部长会议通过了一项关于当前与数字转型和相关框架相关问题的部长级宣言,承诺在数字化和环境、数据、数字市场竞争和电子安全等多个主题上实现共同的政策目标。为应对人工智能所引发的伦理问题,2023年10月30日,G7发布《广岛进程组织开发先进人工智能系统的国际指导原则》《广岛进程组织开发先进人工智能系统的国际行为准则》,督促成员国开发安全、可靠、值得信赖、尊重人权、非歧视、以人为本的人工智能系统,从而减轻其对全球共同利益带来的风险。此外,G20、非洲联盟、东盟、OECD以及非正式国际组织等均针对数据安全、数据跨境流动、人工智能伦理等出台相应的区域性规则,如《G20新德里领导人宣言》《非洲联盟数据政策框架》《东盟数据管理框架》《全球数据安全倡议》《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》《全球人工智能治理倡议》《布莱切利宣言》《首尔宣言》等。为应对生成式人工智能伦理失范,OECD于2024年5月3日对《人工智能发展建议》进行更新,强调人工智能的安全性和负责任应贯穿整个生命周期。

(四)数字科WA2pLuykGkpympFjxs2z2ZLCOuE9nmgRg6mmdCbRJ4k=技伦理国际规则的演进特征

深入分析数字科技伦理国际规则的演进历程,可以发现其呈现如下三个特征:

第一,同时期的不同数字科技伦理国际规则的重点议题或规范条款等大致相似,且与数字技术创新进展、主要伦理失范领域、经济发展诉求密切相关。对数字科技领域相关国际伦理规则梳理后发现,重点议题和规范领域的演进脉络大致如下:计算机技术发展下催生出个人数据自动化收集及处理、隐私保护和数据安全等伦理问题;国际数字贸易(包括跨境电子商务)发展驱动下的网络安全、隐私保护、跨境数据安全、数字身份认证、计算机放置区域以及源代码等伦理问题;ChatGPT等数字产品所引发的伦理风险具有传播快、覆盖面广等特征,加强数字科技伦理治理的紧迫性不断增强,人工智能、数据安全和隐私保护等相关伦理规则不断涌现,且独立成文。

第二,数字科技伦理国际规则不断寻求数字科技发展、数字贸易便利化、伦理治理三者间的平衡。2022年10月12日经济合作与发展组织(OECD)发布的《评估跨境数据流动的全球政策和举措》指出,跨境数据流动所存在的信任问题,给企业和政府执法带来了额外的成本,操作复杂性和不确定性增强,数字科技伦理国际规则体系建设成为大势所趋。具体表现为:首先,数字科技的迭代更新速度已呈现超越“摩尔定律”的态势,带来了数字贸易、跨境数据流动和数字应用的推广,但数字科技伦理国际规则的制定程序仍未发生改变,呈现数字科技创新和数字贸易发展先行于伦理治理的特征,如WTO开始于2019年的电子商务诸边谈判的搁置。其次,数字科技伦理治理规则主要包括内嵌于国际经贸规则或数字治理国际规则以及独立成文两种形式,其中独立成文的国际规则的制定机构主要包括专业性机构、全球性国际组织、区域性组织等。数字科技伦理国际规则的发文形式、制定的组织及其职责决定了国际规则的重点领域为数字科技创新、数字科技伦理治理、国际经济贸易发展,且在三者之间寻求平衡。最后,数字科技、伦理治理、数字贸易具有紧密的内在联系。数字科技是数字贸易发展的基石;伦理治理对数字科技创新及数字贸易中所出现的伦理问题进行规范,是推动数字科技和数字贸易健康发展的重要途径;数字贸易的发展倒逼数字科技创新和伦理治理的跟进。

第三,数字科技伦理国际规则无约束或软约束,区域性规则约束力逐渐增强。首先,数字科技伦理规则的碎片化提高了执行难度。数字科技伦理治理相关内容散布于国际经贸规则、国际数字治理规则之中,所聚焦伦理问题的完整性和持续性存在一定欠缺;国家间和区域间政治、法律体系等差异性造成区域性经贸规则以及国际经贸规则之间存在不统一或冲突性,增加了规则的执行难度。其次,国际上缺少国际法的强制执行机构,程序上降低了数字科技伦理规则的约束力。国际法的执行大多依赖于主权国家的执法和监督机构,不同国家和地区对数字科技伦理国际规则的接纳程度、内部规则与国际规则的兼容性等存在差异,硬性伦理规则的可行性、适用性、有效性难以得到保障。例如,国际伦理规则中的一些例外条款就是具体体现,既强调伦理治理规则的统一性,又顾及区域差异性和规则弹性。最后,全球性与区域性数字科技伦理规则体系建设并行,且前者的约束力大多低于后者,尤其是2016年后大型区域贸易协定(RTAs)的标准和约束力逐渐超越了以WTO为核心的国际经贸规则。

二、数字科技伦理国际规则体系的构成与核心关切

通过对数字科技伦理国际规则演进历程、主要关注议题、演进特征进行回顾与分析发现,数字科技伦理治理已经从个人隐私保护、数据跨境流动与安全、网络安全等领域延伸且聚焦于人工智能伦理领域。近年来,关于人工智能伦理的国际规则不断出台。结合数字技术的发展前沿和最新数字科技伦理国际规则的出台,对数字科技伦理国际规则体系、核心关切伦理议题和价值取向、前沿动态及重要意义等进行阐释,有助于更加全面地认识数字科技伦理国际规则体系。

(一)数字科技伦理国际规则体系的构成

目前,与数字科技伦理相关的国际规则主要包括内嵌于国际经贸规则的相关要求①、数字治理国际规则的相关条款以及独立成文的数字科技伦理国际规则。国际经贸规则所内嵌的数字科技伦理相关要求服务于国际贸易和国际投资便利化与自由化,推动着全球经济发展和贸易增长,多分布于电子商务、跨境服务贸易、金融服务等相关章节。其中,促进数字经济合作与发展的国际经贸规则所涉及的数字科技伦理相关内容更加详尽,如《数字经济伙伴关系协定》细化至数据安全与开放、网络信任环境、数字鸿沟、人工智能等领域的伦理问题。数字治理国际规则内嵌的数字科技伦理相关条款多以数据、网络安全、人工智能等细分领域来单列,如《创造全球网络安全文化》《东盟数据管理框架》《全球人工智能治理倡议》等。除伦理治理相关内容外,还包括国家安全、数字人才培养、数字贸易等。独立成文的数字科技伦理国际规则将伦理治理置于核心位置或直接提出数字科技伦理原则,如《合伦理设计:利用人工智能和自主系统(AI/AS)最大化人类福祉的愿景》《人工智能伦理问题建议书》等。综上,数字科技伦理国际规则体系包括国际经贸规则中数字科技伦理相关要求、数字治理国际规则中数字科技伦理相关条款、独立成文的数字科技伦理国际规则三部分,且侧重点不同(见图1)。

(二)国际经贸规则相关核心关切

国际经贸规则体系包括全球性经贸规则和区域性经贸规则,以促进国际贸易和国际投资自由化与便利化为核心,并将数字科技伦理相关要求内嵌其中(见表1,下页),制定或主导制定的机构主要包括WTO、G20、OECD、APEC、G7等。其中,以WTO为核心制定的国际经贸规则中,自2019年开启的电子商务诸边谈判广受关注,2023年最后一轮谈判所取得的实质性成果聚焦于跨境电子商务中的数据安全、消费者保护、数字环境开放度等伦理关切。为满足国际数字贸易和数字经济发展的需要,在WTO相关伦理关切基础上,以《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》《区域全面经济伙伴关系协定》等为代表的区域性国际经贸规则,延伸且细化至数据跨境流动、计算设施位置、数据本地化存储、个人数据保护、源代码开放与转移等伦理关切。以《数字经济伙伴关系协定》为例,其是全球首个专门针对数字经济的区域性贸易规则,除覆盖电子商务中数字产品非歧视性、消费者信息保护、网络安全等伦理议题之外,还包括数字经济中数据跨境流动与安全、人工智能、数字包容性、计算设施位置等伦理关切。其中,在数据跨境流动与安全方面,该协定提出缔约方可以采用监管沙盒机制、数据保护可信任标志等伦理治理方式;在人工智能伦理方面,该协定提出缔约方应在可解释、透明、公平、以人为本的价值原则下形成人工智能伦理治理框架以促进人工智能的可信、安全、负责任;在数字包容性方面,关注不同性别、不同群体、不同区域间的数字鸿沟,强调缔约方加强数字领域合作与共享。

(三)数字治理国际规则相关核心关切

在数字治理国际规则建设领域,联合国较为活跃,体现为从全球数字科技发展、人类福祉、环境保护、可持续发展等视角制定全球性数字科技伦理国际规则(见表2,下页),以促进科技、人类和环境的三位一体共同发展,例如《创造全球网络安全文化》《全球数字契约:零案文》等。OECD、APEC、G7、东盟以及非洲联盟等区域性组织也有相应规则推出,例如《关于保护全球网络隐私宣言》《APEC隐私框架》《促进可信数据自由流动计划》《东盟数据管理框架》《非洲联盟网络安全和个人数据保护公约》等聚焦于网络安全、个人隐私保护和数据安全以及数据治理等核心关切。一些非正式国际组织或诸多国家联合制定或签署了部分数字治理国际规则,如英国、美国等18个国家联合制定的《安全人工智能系统开发指南》等,高度重视人工智能安全和数据安全,且强调形成全球合作治理网络。另外,一些国家独立制定数字治理国际规则且面向全球,如中国发布《全球数据安全倡议》对重要数据及个人信息安全、数据存储本地化及网络安全等提出治理倡议。

近两年,联合国加快了“全球数字契约”的制定进程,2024年4月发布《全球数字契约:零案文》。《全球数字契约:零案文》是一个综合性的数字治理国际规则,试图将政府、企业、社会组织、学术界等相关主体全部纳入,在遵循包容性、保护人权、性别平等、负责任和可问责等原则下,通过相关伦理治理措施,推动实现缩小数字鸿沟,扩大数字经济包容性,培育包容、开放、安全和可靠的数字空间,增进数据治理公平性以及加强对人工智能等新兴技术伦理治理等,为人类创造出一个包容、开放、安全和可靠的数字化未来。其中,加强人工智能等新兴技术的伦理治理是全球的热点和难点。《全球数字契约:零案文》提出,通过建立国际人工智能科学小组以评估伦理风险;加强社会组织、学术界、技术界以及企业等不同主体间沟通和交流;制定人工智能相关标准,促进国际标准与国家标准统一;加强人工智能能力建设,通过增加相关领域投资等途径来实现人工智能系统设计、开发、部署和使用的安全、可靠和可信赖,提高全球人工智能等新兴技术伦理治理的包容性、统一性、敏捷性,为增进人类福祉服务。

(四)独立成文的数字科技伦理国际规则相关核心关切

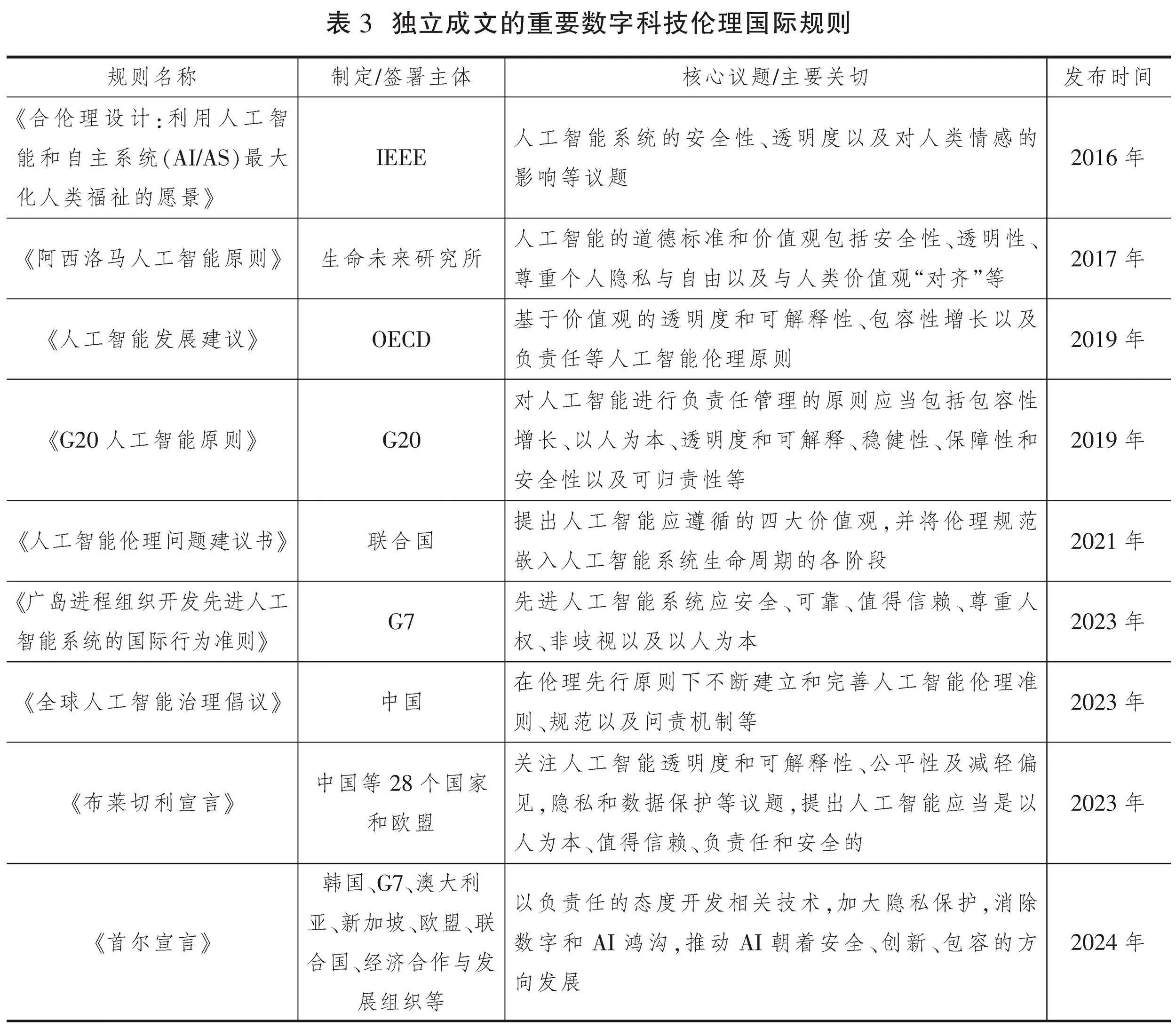

独立成文的数字科技伦理国际规则主要集中于人工智能领域(见表3,下页),尤其是近5年来人工智能伦理国际规则不断出台,集中于人工智能的安全性、可解释性、透明度、可信赖等核心关切,如由联合国、OECD、G20以及非正式国际组织发布的《人工智能伦理问题建议书》《人工智能发展建议》《G20人工智能原则》《广岛进程组织开发先进人工智能系统的国际指导原则》《广岛进程组织开发先进人工智能系统的国际行为准则》《布莱切利宣言》《首尔宣言》等,以及早期由专业性组织IEEE发布的《合伦理设计:利用人工智能和自主系统(AI/AS)最大化人类福祉的愿景》和生命未来研究所发布的《阿西洛马人工智能原则》等。2022年底,以生成式人工智能技术为基础的通用大模型ChatGPT和Sora等应用陆续面世,“模型黑箱”、人类主体资格受冲击等新伦理问题出现,部分数字科技伦理国际规则进行了相应修订或补充,核心关切从人工智能伦理问题细化至生成式人工智能、先进人工智能系统以及基础模型所引发的伦理问题。

G7发布的《广岛进程组织开发先进人工智能系统的国际行为准则》紧贴人工智能技术的发展前沿,在一定程度上代表着数字科技伦理国际规则的最新动态。该准则以“广岛人工智能进程”为基础,对人工智能开发、部署、应用以及信息披露等过程提出了详细的伦理指导规则,以促进人工智能安全、可靠、值得信赖等目标的实现。《广岛进程组织开发先进人工智能系统的国际行为准则》将适用范围界定于最先进的基础模型和生成式人工智能系统,提出基于风险的治理和全生命周期治理等理念,旨在提高人工智能系统的安全性、可靠性以及可信赖程度。该准则提出开发先进人工智能系统的组织应当遵守的11项行为准则,具体包括对先进人工智能系统全生命周期进行风险识别、评估、治理;持续性监控已识别出的漏洞和潜在风险,并实行面向利益相关方的漏洞报告机制;实行公开报告机制、人工智能系统开发组织间信息共享机制,以提高人工智能系统的透明度、安全性和可信度;实施安全控制、内容身份验证等安全技术以减轻生成内容引发的伦理风险;将人工智能系统应用于气候危机等领域以及保护个人数据和知识产权等。《广岛进程组织开发先进人工智能系统的国际行为准则》中的数字科技伦理治理理念和措施与欧盟《人工智能法案》以及OECD《人工智能发展建议》有诸多相似之处,这在一定程度上反映了美国、日本、欧盟等发达国家和地区人工智能技术伦理治理的价值取向和趋势,为成员国的人工智能治理提供了统一准则,在全球范围内树立了新标杆。

三、数字科技伦理国际规则给中国带来的机遇和挑战

数字技术驱动的第四次工业革命深刻影响着社会、经济和环境,人类生产和生活方式向着数字化、智能化转变,数字贸易等新型贸易形式的出现对国际秩序的重构提出新需求。国际秩序演变为广义的全球秩序,全球治理的概念出现[5],需要构建对应的新规则体系,国际经贸规则的不断革新、数字科技伦理国际规则体系的逐步建设均是其缩影,对中国的经济发展、国际贸易、数字科技等领域产生直接或间接影响。例如,中国申请加入的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》将跨境数据流动、隐私保护、网络安全、源代码等数字科技伦理治理内容内嵌其中,中国需要对相关条款进行深入研究,对可能产生的影响进行全面评估,并对国内相关政策作出调整。对接国际高标准经贸规则对于中国而言是一项挑战,但也为中国深度融入全球数字贸易体系提供了突破口。

(一)数字科技伦理国际规则给中国带来的机遇

数字科技伦理国际规则体系建设为中国相关规则制定与实施提供先行经验。自1980年OECD发布《关于个人数据隐私保护和跨境流动指南》开始,数字科技伦理国际规则体系建设走过分散化、碎片化和快速涌现等阶段,其制定主体、制定方式、核心伦理议题等均对中国数字科技伦理规则制定与实施具有借鉴意义。一是制定主体决定了数字科技伦理国际规则的适用对象和约束力。由于全球不同国家和地区间的核心价值观、政治体制、经济发展水平存在较大差异,国际规则制定中需要进行多方利益相关者的协调与平衡,加之国际社会中没有强制执行国际规则的机构,数字科技伦理国际规则的约束效力大打折扣,与之相比,区域性数字科技伦理国际规则对签约国或成员国更具约束效力。考虑到中国的实际情况,在数字科技伦理规则的制定与执行中,需要考虑中央和地方、区域之间的差异,注意规则的制定机构及类型等。二是制定方式会对数字科技伦理国际规则的适用性和实施效果产生影响。部分数字科技伦理国际规则的制定时间线较长且参与主体多元化,有助于提高数字科技伦理国际规则的普适性和实施效果。例如,《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《全球数字契约——为所有人创造开放、自由、安全的数字未来》等从发起至签署或生效历时五年以上,参与主体包括国际组织、成员国或签约国政府、科研机构、参与提交征集建议及审核的群体等。

数字科技伦理国际规则体系建设为中国深度融入国际经贸规则体系和数字科技伦理国际规则体系带来新突破口,有助于提升中国在国际规则体系中的话语力量。数字技术催生出以数字产品交易为核心的数字贸易,已然成为国际贸易发展的重要方向,其所涉及的跨境数据流动、源代码转移、个人信息保护等更是全球性数字科技伦理治理的重心,仅通过提升数字技术水平并不能帮助中国深度融入数字贸易规则网络,还应深入参与国际经贸规则的制定与实施[6]。国际经贸规则重构是国际上层建筑对国际经济基础变化的适应与反作用过程,数字科技和数字贸易引发国际生产和分工模式的转变,国际经贸规则体系正在重构[7-8],为中国等发展中国家深度融入国际经贸规则体系提供了新突破口。除内嵌于国际经贸规则中的数字科技伦理相关内容外,数字科技及其引发的伦理失范现象等仍未得到有效防范和治理,全球范围内相对完备和系统性的数字科技伦理国际规则体系亟待构建,这为中国深度融入数字科技伦理国际规则体系和提升数字科技伦理治理“中国方案”的影响力带来契机。

数字科技伦理国际规则体系建设有助于中国数字科技健康发展,推动数字产业化和产业数字化进程提速,实现全球价值链地位攀升。一是签署或实施内嵌数字科技伦理治理内容的国际经贸规则,如RCEP等对数字科技伦理的标准要高于中国数字科技伦理治理规则,中国正在申请加入的《数字经济伙伴关系协定》《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等相关伦理标准更高,遵循高标准进行数字科技伦理治理,将有助于中国数字科技的健康发展。此外,在贸易摩擦和新冠疫情的双重影响下,全球价值链正在进行结构性调整,利益各方的政治意愿集中体现在区域贸易治理规则体系的构建中[9],即区域贸易协定的不断扩张与全球价值链分工的增长并行[10]。因此,签署或实施内嵌数字科技伦理治理内容的国际贸易规则,将有助于中国的全球价值链地位攀升。二是签署或实施独立的数字科技伦理国际规则,对于数字科技伦理治理更具有适用性和针对性,将有效防范和治理数字科技伦理失范,夯实数字经济发展的基石,推动数字产业化发展。数字产业化是产业数字化的前导,为产业数字化和智能化转型提供坚实支撑。三是签署或实施内嵌数字科技伦理治理内容的国际经贸规则和数字科技伦理国际规则,有助于中国数字科技伦理治理水平的提升,为数字经济和数字科技健康发展提供重要保障。

(二)数字科技伦理国际规则给中国带来的挑战

数字科技伦理国际规则体系建设可提高数字科技企业“走出去”的门槛。不同国家和地区的政治、经济等方面存在较大差异,致使数字科技伦理国际规则在实际执行中会出现国际规则和国内规则的兼容性、数字科技发展与加强伦理治理的平衡性等难题[11]。一是增加数字科技企业“走出去”的合规成本。国际数字贸易的主要障碍已不再是关税,而是跨境数据安全、数据本地化存储、计算设施位置等伦理限制。美国已连续多年发布“National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS”来估计重要经济体的贸易壁垒对美国对外贸易的影响,设置了数字贸易壁垒相关章节。以数据跨境流动为例,欧盟以《一般数据保护条例》为标准,对数据输出地实行充分性认定规则等,对于违反该条例的数字科技企业实行巨额罚款等惩罚措施,例如爱尔兰数据保护委员会于2022年11月、2023年5月分别对Meta Platforms开出2.65亿欧元、12亿欧元的巨额罚单,原因是该公司违反了《一般数据保护条例》第25条等相关条款,将欧盟用户的个人数据在未经允许的情况下传输至美国,且未实施足够的安全措施。同样,对于中国数字科技企业而言,也存在合规成本高企的挑战。二是成为服务业价值链攀升的政策壁垒。区域性数字科技伦理规则的分歧以及碎片化会提升监管复杂性和高壁垒性,制约中国服务业价值链攀升。

高标准的数字科技伦理国际规则倒逼中国推动国内数字科技伦理规则体系建设。数字经济是全球经济增长的新引擎,其相关经贸规则是全球规则竞争的焦点。数字科技伦理治理在全球范围内仍属于新课题,国际规则体系建设仍处于初期且多以软性约束规则为主。中国在数字科技伦理规则体系建设领域同样存在上述不足,制度供给的速度和质量均有待提升。具体体现在:一是中国数字科技伦理相关法律法规存在分散化和基础性等特征。以数据伦理治理领域为例,中国已出台《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》以确保数据和个人信息安全,是数据伦理治理的基础性部分;关于跨境数据所涉及的伦理问题,则以《数据出境安全评估办法》《促进和规范数据跨境流动规定》等规则进行治理。除专门性伦理规则之外,《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强科技伦理治理的意见》《科技伦理审查办法(试行)》也涉及相关伦理治理条款,但适用性及制度刚性有所减弱。二是数字科技伦理规则体系中的不同责任体系需要进一步明确和完善。以生成式人工智能伦理领域的《生成式人工智能服务管理暂行办法》为例,其伦理治理责任主体聚焦于服务提供者,而研发者、训练者、应用者也是相关行为主体,需对所产生的伦理后果承担相应责任。

数字科技伦理规则开放程度仍待提升。发达经济体间的国际经贸规则开放度高,并呈现明显的产业内贸易乃至企业内贸易的特点[8],以提高经贸规则的一体化和监管的一致性。党的二十大报告中提出要“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”,此后,中共中央、国务院发布的《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》提出要“建设更高水平开放型经济新体制,推动规则、规制、管理、标准等制度型开放”。在数字科技伦理领域,中国已提出《全球数据安全倡议》等规则,参与世界卫生组织《卫生健康领域人工智能伦理与治理指南》、联合国教科文组织《人工智能伦理问题建议书》等数字科技伦理国际规则的制定[12]。然而,与欧盟、美国等数字科技伦理制度建设较早起步且开放程度较高的国家和地区相比,中国数字科技伦理规则的开放程度和国际影响力仍待提高。例如,美国通过参与或主导WTO、APEC、OECD等国际组织关于国际经贸规则和数字科技伦理国际规则的制定,将其数字科技伦理治理相关理念辐射至全球或部分区域,还通过《美日数字贸易协定》《美国—墨西哥—加拿大协定》等双边或多边贸易协定等输出美国关于跨境数据、源代码、算法等领域的伦理治理措施。同样,欧盟一直强调其数字科技伦理规则领域的全球标杆性地位,通过《欧盟—日本经济伙伴关系协定》《跨大西洋数据隐私框架》等双边规则将欧盟《一般数据保护条例》中强调的“充分性认定机制”和“实质等同”等伦理要求延伸至协议国,扩大欧盟数据伦理治理范式的“长臂管辖”范围。在欧盟发布《一般数据保护条例》之后,泰国、智利、巴西、加拿大等国家更新了数据保护法或提出立法草案,从立法模式到立法内容等方面均深受影响。

四、中国对数字科技伦理国际规则的应对策略

数字科技伦理问题关乎全球数字科技的健康发展,中国应当把握住国际经贸规则重构和数字科技伦理国际规则建设的重要机遇期,吸收规则建设经验和教训,结合自身数字科技发展状况、伦理治理进展以及经济和社会发展诉求等,从总体应对策略和具体应对举措两个层面来积极应对挑战,逐步与数字科技伦理国际高标准规则接轨,提高中国数字科技伦理治理水平。

(一)总体策略

第一,从被动参与向主动引领转变。一个国家参与数字科技伦理国际规则的制定是融入全球数字科技伦理治理体系、与不同国家或地区形成互动过程的开端,可为进一步提高数字科技伦理国内规则与国际规则的兼容性、增强与不同国家或地区相关规则的互认互信、提升中国在规则制定中的话语力量奠定基础。未来,在数字科技伦理国际规则建设中,中国应从被动参与制定、参与制定转变为主动制定,从双边、多边到全球性数字科技伦理国际规则建设,与不同国家或地区、区域性组织以及国际组织形成良性互动和数字科技伦理规则的互认互信互通,加快全球数字科技伦理规则体系的建设。在数字科技伦理国际规则履行中,从被动接受、接受转变为主动执行。做好规则执行前的条款研究和影响评估等工作,降低相关主体的合规成本和交易成本等,尤其注意内嵌于国际经贸规则体系中的伦理治理条款。

第二,从局限于国内转变为放眼全球。一是密切关注数字经济、数字技术发展的最新进展与创新前沿。数字经济是发展新质生产力的重要赛道,人工智能等新型劳动工具是新质生产力的典型代表[13],大模型等生成式人工智能技术和应用的迭代更新是数字科技发展的前沿和热点领域。密切关注人工智能等数字技术发展的创新前沿,可以加快中国数字科技学习与追赶的步伐,吸取中国在高端制造关键技术领域出现“卡脖子”的教训,提前布局数字技术,占领数字技术创新高地。数字科技伦理规则的治理客体是数字技术引发的伦理失范,根源在于数字技术,因而密切关注数字技术发展的最新进展和创新前沿对于规则制定的前瞻性、适用性等具有重要意义,可为“以技术治理技术”等伦理治理工具的创新奠定基础。二是强化数字科技伦理规则建设的国际交流与合作。重视吸收和借鉴国际组织及美国、欧盟等国家或地区的数字科技伦理国际规则建设经验。密切关注国际经贸规则和数字科技伦理国际规则领域的最新动向,加强对全球相关领域规则体系的持续性研究,深入分析相关规则的变化趋势、特征及关键议题,并将相关经验消化吸收至国内和国际数字科技伦理规则体系建设中,提高数字科技伦理治理标准。

(二)具体举措

1.加快中国数字科技伦理规则的高水平供给,形成覆盖相关主体且责任清晰的规则体系

第一,变革数字科技伦理规则的制定模式,充分发挥不同主体的作用。数字技术及应用渗透至人类的生产生活中,深刻影响着经济发展、科学研究、生物医药等领域,所涉及的行为主体非常庞杂。以人工智能大模型为例,其伦理治理的相关主体主要包括研发者、训练者、数据提供者和处理者、服务提供者以及应用者等。为提高数字科技伦理规则制定的效率和效果,应以规范、办法等形式引导不同主体参与到数字科技伦理规则制定中。数字科技伦理规则具有技术专业性和广泛适用性的双重特征,可以将除《中华人民共和国立法法》所涵盖的相关领域专家和非专业公众外的其他相关主体纳入规则制定过程,尤其是数字技术研发者和数据处理者等,这将有助于提高数字科技伦理规则的适用性。此外,多元主体参与的制定模式映射至数字科技伦理规则的实施中,不同主体的责任也能进一步廓清。第二,重视数字科技伦理规则的前瞻性和敏捷性。数字科技伦理规则的目标是防范与治理伦理失范现象,以实现数字科技伦理与人类价值观“对齐”,因而需要在规则制定中重视前瞻性和敏捷性。一是重视规则的前瞻性。算法和大模型等技术本身所具有的“黑箱”和结果不确定性等问题,一旦引发伦理风险将呈现传播性强、覆盖范围广、对社会道德伦理体系冲击大等特征,且随着应用的推广其伦理影响会不断扩大[14],因而强化伦理规则的前瞻性非常重要。提高数字科技伦理规则的前瞻性,一方面应以加强国内数字技术创新为切入点,以技术创新和超前创新规律来指导规则制定;另一方面应学习和吸收国际数字技术创新的先进经验以指导规则的制定。二是重视规则的敏捷性。敏捷治理最早在2018年世界经济论坛上提出,强调治理行动或方法的柔性、灵活性和适用性等特征。敏捷的数字科技伦理规则更加契合数字技术创新者和应用者等主体,重视时间的灵敏度,为快速的技术创新做好准备,及时解决“政策衰退”问题[15],可提高规则的适用性。此外,应借鉴数字科技伦理国际规则体系建设的经验,在国内数字科技伦理规则中加入“例外条款”以提高其灵活性和执行弹性。第三,加快数字科技伦理规则供给。首先,构建中央政府—地方政府—行业组3b96d5e2d692ac5138eba8968587575e70830c9f10f3264c0c063ba78d5cb15b织三层次的伦理规则供给体系。中央政府加强全局性伦理监管规则的顶层设计;地方政府制定符合当地经济和数字技术发展需求的特色性伦理监管规则;行业组织形成团体性伦理治理规范或标准等,连接政府监管规则和企业自律性规则,对政府监管规则执行起到引导作用。其次,加快数字科技伦理领域的立法,提高制度约束的刚性。数据安全、个人信息领域的法律能起到一定伦理监管作用,人工智能等领域仍缺乏相应立法,且伦理监管特色不够突出。最后,进一步发挥软性伦理监管规则的指导和规范作用。以意见、办法等形式出台的软性伦理监管规则可以短期内弥补法制化伦理监管规则的缺失;以技术路线图、指引、标准、规范等形式出台的软性伦理监管规则对行为主体更具有适用性。第四,重视数字科技伦理规则与国内现行规则之间的衔接性和统一性。政策衔接是不同政策间相互连接和协调的政策过程,旨在确保关联政策的连贯性、互补性和协同性[16]。数字科技伦理国际规则呈现碎片化等特征,反观国内也存在类似的问题。数字科技伦理是新问题,其规则制定中需要注意与现行规则体系的衔接和统一问题,尤其是数字科技领域的规则,在数字技术创新与伦理治理、产业发展与产业安全等规则之间做好衔接与统一,避免出现规则之间的分立和冲突所导致的目标不一致等问题。

2.不断提高中国数字科技伦理规则的开放程度

第一,加强中国数字科技伦理规则的自我开放。逐步推动中国数字科技伦理规则与国际规则接轨,以CPTTP、DEPA等高标准的国际贸易规则为标杆,以欧盟《一般数据保护条例》等专门性数字科技伦理规则为参考,结合中国数字科技发展特征及伦理治理的实际需求,逐渐实现数字科技伦理相关办法、标准、法律法规以及实施细则等规则体系的全方位对接,形成数字科技伦理治理领域的自我开放格局。第二,加强中国数字科技伦理规则的对外开放。将数字科技伦理规则对外推广,一方面,进行数字科技伦理治理理念的输出,促进国内数字科技伦理规则与国际规则、区域性规则之间的不断兼容;另一方面,在全球数字贸易中谋求更多的利益,实现上层建筑和经济基础之间的互动,塑造有利于中国数字科技发展的国际规则体系,在全球数字科技伦理治理中发挥更加积极的作用。第三,提高中国数字科技伦理规则与国际规则的兼容性。参与制定和签署内嵌数字科技伦理治理内容的国际经贸规则,结合国内数字产业发展需求对数字科技伦理治理重要议题予以主动回应,逐渐为加入高标准国际贸易规则体系做好准备;以推进自由贸易协定谈判为切入点,并将数字科技伦理治理条款内嵌其中,不断提高国家间或区域间贸易规则关联度和数字科技伦理治理规则的认同度,以减弱美国、欧盟等发达国家或地区在国际经贸规则及数字科技伦理规则中形成的“长臂管辖效应”和“布鲁塞尔效应”。

3.逐步构建数字科技伦理治理生态,发挥多元主体的伦理治理作用,提高全社会数字科技伦理健康水平以应对高标准数字科技伦理国际规则

第一,提高数字科技领域从业者的专业技能和伦理素质,从源头减小伦理风险敞口。首先,推行学校教育、在职培训和社会宣传相结合的伦理素质培养计划,其中,学校教育专注于提高专业技能和伦理道德培养,可吸收和借鉴美国高等院校中较为成熟的STS融合教育模式;在职培训则专注于数字科技相关研发、设计等实际工作中所面临伦理问题的应对,包括技术创新和理论学习等;社会宣传则发挥基层组织的普及性、填缺补漏及兜底性作用,提高全体公民的数字科技伦理素质。第二,发挥数字科技企业的自我治理和“准监管”作用。一方面,发挥数字科技企业伦理自我治理作用。数字科技企业是相关从业者的集合,是数字技术应用终端的提供者和部署者,位于产业链的中间环节。数字科技企业通过制定伦理治理制度、设置相应的治理部门并不断创新治理工具等方式来加强自身伦理治理,严格对所提供的数字产品和服务进行伦理审查,以确保不对下游企业或用户带来不正确的伦理引导。另一方面,发挥大型数字科技企业的“准监管”作用。大型数字科技企业又被称为“数字守门人”,可以对下游中小型数字科技企业及终端用户进行“准监管”。大型数字科技企业凭借其控制力,制定适用于以自身为核心的联合企业体系的伦理规则,对于违反或不遵守伦理规则的企业、终端用户等通过取消合作、主动干预、自行裁罚等措施,提高联合企业体系的伦理健康程度。第三,提高数字科技应用者的伦理自律性。生成式人工智能因具有多模态、智能涌现等特性为人们所推崇,应用于科学研究和影视娱乐等领域,但其易获得性和低成本性导致其可被滥用进而产生深度伪造、隐私泄露、知识产权侵害等伦理风险,因而提高数字科技应用者的伦理自律性较为迫切。首先,发挥社区居民委员会、村民委员会等基层组织的宣传和教育作用,防微杜渐;其次,发挥传统媒体和新媒体的舆论宣传和监督作用,对伦理失范行为起到提示与警醒;最后,增强居民伦理意识,筑起数字科技伦理治理的底层“防护墙”。

参考文献

[1]唐代兴.从AlphaGo到ChatGPT:人工智能的伦理边界何在?[J].哲学分析,2023(6):120-138.

[2]刘晨哲,宾建成.数字贸易国际规则的新进展与中国应对[J].中国经贸导刊(中),2021(9):18-19.

[3]石静霞.国际贸易投资规则的再构建及中国的因应[J].中国社会科学,2015(9):128-145.

[4]王金波,郑伟.全球数字治理规则的重构与中国因应[J].国际贸易,2022(8):4-14.

[5]蔡翠红.新科技革命与国际秩序转型变革[J].人民论坛,2024(4):8-13.

[6]张天顶,龚同.“数字鸿沟”对RTA数字贸易规则网络发展的影响:从“信息鸿沟”到治理壁垒[J].中国工业经济,2023(10):80-98.

[7]东艳.国际经贸规则重塑与中国参与路径研究[J].中国特色社会主义研究,2021(3):27-40.

[8]全毅.国际经贸规则重构与WTO改革前景[J].经济学家,2023(1):109-118.

[9]王原雪,张二震.全球价值链视角下的区域经济一体化及中国的策略[J].南京社会科学,2016(8):10-17.

[10]BOWN C P, ERBAHAR A, ZANARDI M.Global value chains and the removal of trade protection[Z]. CEPR Discussion Paper, 2020.

[11]强华俊,齐俊妍,刘军.数字贸易壁垒、RTA规制融合与服务业价值链升级[J].世界经济研究,2024(2):34-48.

[12]王志刚.完善科技伦理治理体系 保障科技创新健康发展[EB/OL].(2022-10-18)[2024-04-29].https://www.most.gov.cn/mtjj/mtzf/2022

10/t20221018_183073.html.

[13]黄群慧,盛方富.新质生产力系统:要素特质、结构承载与功能取向[J].改革,2024(2):15-24.

[14]MOOR J H. Why we need better ethics for emerging technologies[J]. Ethics and Information Technology, 2005, 7(9): 111-119.

[15]薛澜,赵静.走向敏捷治理:新兴产业发展与监管模式探究[J].中国行政管理,2019(8):28-34.

[16]衡霞,吴培豪.政策衔接:政策有效性的一种实现机制[J].探索,2024(2):112-124.

International Rules of Digital Technology Ethics and China's Response

Abstract: With the rapid evolution of digital technology, ethical misconduct has occurred from time to time and has become a global governance challenge. The international economic and trade rules and digital governance international rules already contain content related to digital technology ethics governance, and independent digital technology ethics rules have also been released, which has important reference significance for China's technology ethics governance. The evolution of international rules of digital technology ethics can be divided into three stages: Before 2013, the decentralized construction stage with personal data protection as the core; from 2013 to 2019, the fragmented construction stage with cross-border data flow as the core; since 2020, it has been a rapidly emerging stage with artificial intelligence ethics as the core. The evolution characteristics of international rules of digital technology ethics as follows: Closely related to digital technology innovation and major areas of ethical misconduct; continuously seeking a balance between the development of digital technology,facilitation of digital trade, and ethical governance; the international rules of digital technology ethics have no or soft constraints, and the binding force of regional rules is gradually increasing. After sorting and summarizing the international rules related to digital technology ethics, it is found that the current international rules system of digital technology ethics consists of relevant provisions embedded in international economic and trade rules, international rules on digital governance, and independent international rules on digital technology ethics, and then the core concerns and significance of important rules in different components are elaborated and analyzed. Based on the above analysis, propose the challenges and opportunities that the construction of the international rules system for digital technology ethics brings to China. Faced with challenges, we will approach them from two levels: overall response strategies and specific response measures. The overall response strategy is to shift from passive participation to active leadership, and from being limited domestically to having a global perspective. The specific response measures are to accelerate the high-level supply of ethical rules for digital technology in China, and form a rule system that covers relevant subjects and has clear responsibilities; continuously improving the openness of China's digital technology ethical rules; forming an ethical governance ecosystem for digital technology, leveraging the ethical governance role of multiple stakeholders, and improving the health level of digital technology ethics in society to respond to high standard international rules on digital technology ethics.

Key words: digital technology; technology ethics; international rules; ethical governance