1932年北平青年读书互助会读书运动周考述

2024-11-01张克清

摘 要:1932年7月4—9日,北平青年读书互助会发起了一场读书运动周,邀请了包括胡适、郑振铎等在内的6名北平著名教授在协和礼堂举行公开演讲。这是一场由北平民间读书团体发起、北平学界教授积极参与的读书运动,听众积极踊跃,新闻报道较多,堪称20世纪30年代早期民间读书运动的典范。

关键词:北平青年读书会;读书运动周;民间读书运动

在20世纪30年代初,有一场由北平青年读书互助会发起,但如今鲜为人知的读书运动。该会定期邀请社会名流、大学教授举办讲座。而其在1932年7月4—9日发起的读书运动周,受邀嘉宾学科涉猎广,声名显著者众,相关新闻报道也较为详细,是当时读书运动的典范。

北平青年读书互助会概述

北平青年读书互助会,简称读书会,是由北平少数职业界青年和正在求学的学界同学共同组织的一个小团体,是隶属北平青年会的一个机构。据1932年2月21日《益世报(北京)》刊登的《青年会最近设施,青年读书会与音乐学社》所载:“北平青年会会员多人,日前发起组织青年读书互助会,以米市大街青年会为会址。”

关于读书会成立的具体时间,目前尚无法确定,仅能通过《华北日报》和天津《大公报》的刊文推断一个大致时间。1932年3月3日,《华北日报》刊登的《读书互助会,续征会员,聘请顾问》提到,“兹以三月一日报名截止时间未免短促,特展缓两星期,俾好学同志不致有向隅之感,并闻该会一俟展期终止,即开成立大会。”同年,天津《大公报》7月3日刊登读书会成员贺彝民所写的《介绍北平青年读书会》,文中提及“北平青年读书互助会,成立已经四个月”。[1]由此可见,读书会成立时间应是1932年3月,不晚于3月16日。

读书会的成立宗旨,简而言之为知识合作。成立目的主要有两个方面:一是共同的需要,即有求知识的一个共同的需要。读书会无非是供给会员“多得知识”“更容易得知识”或“帮助着去求知识”的种种机会罢了。[2]二是做人的道理,团结在一个健全的团体下,保护自身不受环境的影响,延请平素所信仰的良师指导,立身社会,做一个好人。

值得一提的是,聘请著名学者教授作为读书会顾问是该会的章程之一。这一方面能够为会员进行演讲或谈话,另一方面是希望能够指导研究工作、讨论工作甚至于做人的道理。截至1932年7月3日,该读书会已聘请何基鸿、陈振先、傅尚霖、徐淑希、吴宓、胡适、许仕廉等作为顾问,并邀请何基鸿、傅尚霖和吴宓分别做了题为《在国难期中青年应有之态度》《中国社会纷乱之背景》《认识问题》的演讲。

读书运动周的安排及主要内容

关于此次读书运动周的发起缘由,1932年7月4日《京报》刊登的《读书运动周今日开始》提及“兹闻该会因鉴于各大学校近已相率休假,特举行读书演讲周,以唤起社会之读书兴趣,并提倡暑假讲学之风气。该项运动周定今日(四日)起至七uos5fF8s7laVf45IhmsBpQ==月九日止,分六天举行,每日下午五时在协和礼堂公开入座,敦请著名教授一人演讲。”由此可见,时逢暑假来临,学生放假,青年读书互助会于此时举办读书运动周,目的有二:一是激发社会大众的读书兴趣,二是向社会倡导暑期讲学风气。

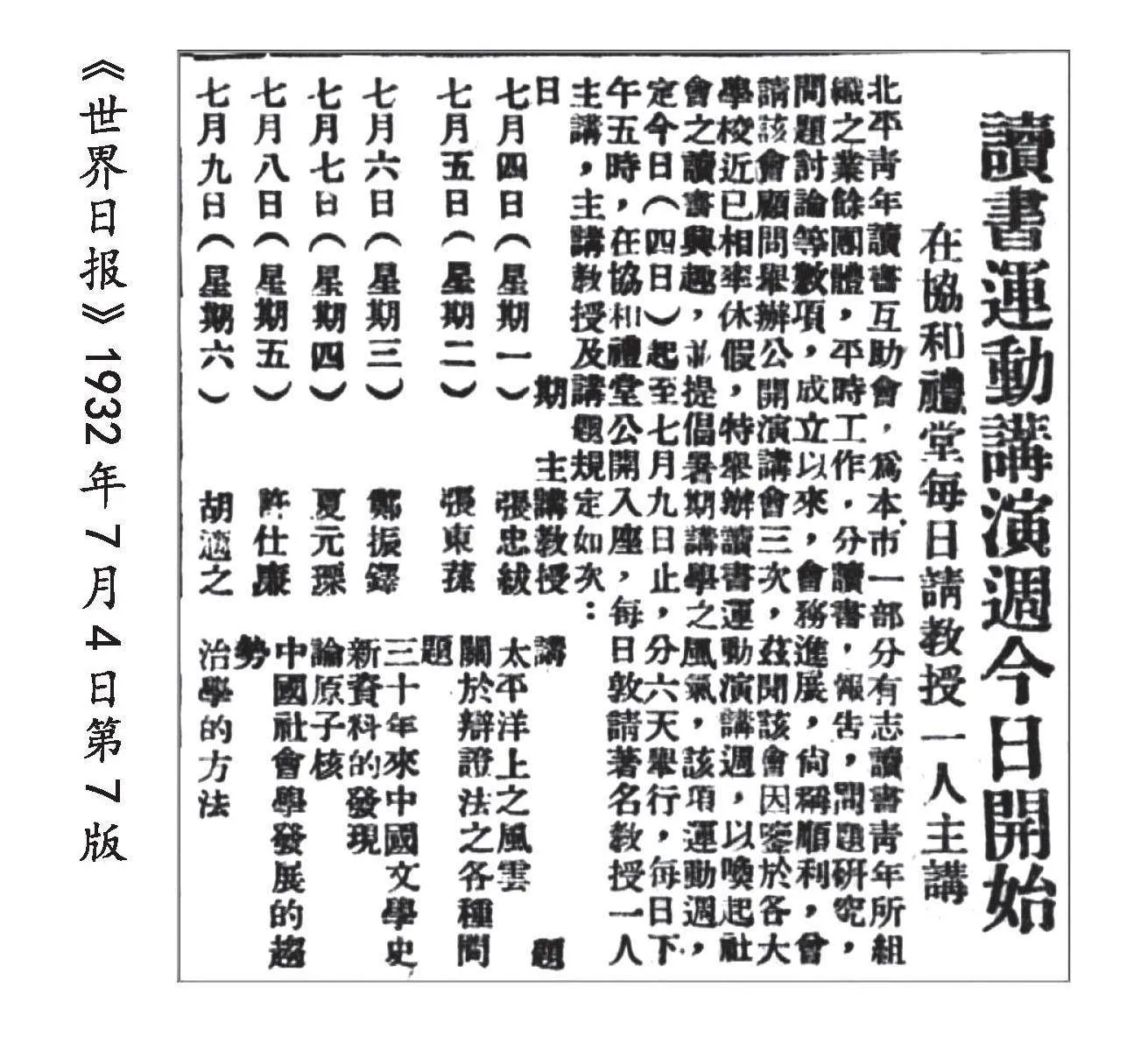

该读书运动周为期6天,分别延请北京大学法学院政治系教授张忠绂、燕京大学哲学教授张东荪、燕京大学中文系教授郑振铎、北京大学理科学长夏元瑮、燕京大学社会学系教授许仕廉、北京大学文学院院长兼中国文学系主任胡适,众人皆是学界名流,造诣深厚。读书周的具体演讲安排如下:(1)7月4日(星期一),张忠绂主讲“太平洋上之风云”;(2)7月5日(星期二),张东荪主讲“关于辩证法之各种问题”;(3)7月6日(星期三),郑振铎主讲“三十年来中国文学史新资料的发现”;(4)7月7日(星期四),夏元瑮主讲“论原子核”;(5)7月8日(星期五),许仕廉主讲“中国社会学发展的趋势”;(6)7月9日(星期六),胡适主讲“治学的办法”。

从上述演讲者的学术背景以及演讲题目可以看出,此次读书运动周内容涉猎广博,囊括政治学、哲学、文学、物理学、社会学、历史学等诸多学科,能够一定程度上兼顾不同读者的需求,且又开阔视野、增长见闻。对于上述演讲内容,目前能够找到相关记载的主要有张东荪的《关于辩证法之各种问题》、郑振铎的《三十年来中国文学史新资料的发现》、许仕廉的《中国社会学发展的趋势》以及胡适之的《治学的办法》。

1932年《再生》杂志第一卷第五期刊登了张东荪的《辩证法的各种问题》。关于此篇文章,张东荪这样说道:“本篇是我在青年会所设的读书互助会演讲会所演讲的。原记录的是荣涛与于振纲两君。不过我当时演讲还有许多意思未曾提及。现在把它增加进去。自然在结构上不能不有改动。所以本篇不是我当时演讲的原稿,乃是就原稿而加以扩充的。”[3]即便如此,通过该文也能一窥7月5日张东荪演讲的内容。这场演讲的目的在于告诉大家:辩证法是一个问题很多的东西,不要认为是已成定论的东西。

郑振铎演讲的《三十年来中国文学史新资料的发现》主要围绕“但发现者寥寥无几,往往被埋藏地中,甚或流传民间,天天被人讲述或欣赏者,然均未被注意,亦未被系统的整理”的新发现的文学史材料。在演讲中,郑振铎重点介绍了“变文”“诸宫调”“宝卷”“弹词”“戏曲”和“民歌”6种文学史新材料。其中,宝卷指的是佛教之宣传其伟大精神者,而“变文”则指一种散文与韵文混合文学,其最先所写,均为佛经上的故事,后扩大至讲述其他事件,其唱法,约为三、三、四句,或三、七句。[4]

许仕廉《中国社会学发展的趋势》的演讲从社会学定义说起,过渡至中国社会学发展的动机,再回顾中国社会学的发展历史,最后探讨中国社会学未来发展趋向。许世廉认为,社会学已形成科学,但尚未成为固定科学,因此其定义颇不一致,但其研究对象包括社会地位、社会人口、群众行为、社会法典和社会机关。[5]而中国社会学发展动机有四:一是欧洲新思潮之侵入,二是社会的崩溃与需要的迫切,三是民族精神之发展,四是科学运动之发展。并且,他认为中国社会学的发展先后经历了译述时代、著作时代、调查时代,而今后将进入研究时代,且摒弃一切不合理不精密的方法,代之科学方法做研究。

作为压轴者的胡适,以《治学的办法》为此次读书运动周画上圆满的句号。胡适在演讲中说到每种学问都有各自的治学方法,但贯于其中的一个“基本方法”却是普遍的,而这个“基本方法”可以说是方法的习惯,是共同的,是普遍的。[6]在胡适看来,治学第一步是所需工具的掌握,其中最重要的是自己的基本能力;第二步是习惯的养成,要求不要懒、不苟且、不轻易相信;第三步是从实际里提出问题得到新的学问,提出问题,提出假定解决办法,提出假定解决人,求得证实。

关于读书运动周的报道与反响

关于这场读书运动周的报道,北平的报纸是主阵地,《世界日报》《京报》《北平晚报》《华北日报》皆有参与,尤其是《世界日报》做了全程跟踪报道,期间刊登有关读书运动周的报道11篇。该报第七版从读书运动周首日至12日都刊发了相关报道,主要是演讲预告以及相关演讲人的演说内容,如7月7日、8日连续两天以《中国文学史新资料的发现》为题刊登郑振铎的演讲内容,7月10—12日连续三天登载胡适的讲说内容等。

《京报》在读书运动周期间共刊出4篇报道,分别是《读书运动周今日开始》(7月4日)、《读书运动周昨开始,今日张东荪主讲》(7月5日)、《郑振铎演讲》(7月6日)和《许仕廉演讲》(7月8日)。这四则报道皆为简讯,属于本市讯息传达,内容主要是关于读书运动周当日的讲演主题。

除了北平的报纸,天津《大公报》在读书运动周首日也做了报道。7月4日,该报第四版刊登了题为《北平青年读书会主办读书运动周》的报道。这是一则来自国闻通讯社的讯息,内容主要包括读书运动周发起的缘由与目的,起止时间以及每日内容安排。

至于此次读书运动周的反响,具体一点就是当时会场的到场人数、在场听众反馈以及社会评价,专门的评论并不多,只散见于相关读书运动周的新闻报道中。虽不知具体实情如何,但仍能管中窥豹。

1932年7月9日,《世界日报》刊发的《中国社会学发展的趋势》中提到现场听众质问的场景“忽座中有起立质问者,其大意为对于许君所述趋向,解释不明,盖中国近日治社会学者,已进入至实际期,派别分歧。余等学子读书,本为应用,书坊中书籍又多如牛毛,公说公有理,婆说婆有理,令人不知所从,请许君将最近中国学者中之派别,略一述明,并指示将来何种见解能得胜利以便青年知所适从云云。”

7月10日《世界日报》刊载的《胡适昨讲<治学方法>》中,再次提到“该会鉴于连日讲演,听众日形增加,大有拥挤不堪之势,因特散发听讲入座券,以维秩序,不意届时听众较往日更加拥挤,最后有多数听众,无券亦欲入场。该会负责人劝阻无效,蜂拥而入,致使会场稍乱。讲毕突有听众起立质问,略谓胡氏讲治学方法,推动‘精’‘博’二点,未能顾及中国社会政治环境,在此外侮内乱之秋,如何使学者好‘精’务‘博’,后由胡氏略加解释,遂于听众叫喊声中,主席宣告散会。”

1932年7月11日,《北平晚报》刊登了一篇题为《所谓读书运动》的评论。关于读书运动周期间会场状况以及整体评价,这样写道,“上星期,张东荪先生在协和礼堂公开讲演关于辩证法的各种问题,经听众提出质问,张先生无以为答,结果只从后门溜之大吉。”“胡适博士真是滑头,他自知他的哲学论再不能与世相见,所以那天他主讲《治学的方法》。胡博士的道德学问,世人批评的已有很多,使我想不到的,那天去听的还是拥挤不堪。这是社会幼稚病态的表现。”“青年会的读书会,办法极好,现在我们青年确实需要热烈的读书运动,他的内部分子怎么样?不过由这次讲演会,看来社会上又多了一种恶势力。”[7]

从上述报道中,我们可以推断,这场为期6天的读书运动周,颇受社会大众的欢迎,随着时间推移,前来的听讲的观众越来越多,使得主办方不得不在最后一天采取发放入座券的方式来控制人数,以维持会场秩序,但还是不敌观众热情。当然,由于兴趣不同、需求不同以及个人对讲演者的喜好等问题,出现批评的声音也是难以避免的事。

结 语

北平青年互助读书会是一个民间读书团体,出于对读书的热情,希望将有着读书这一共同志趣的青年团结到一起,以组织的形式,开展读书运动,会员内部互相学习,聘请顾问指导学习,共同进步。读书运动周是读书会重要的读书活动,延请著名学者教授,公开讲演,增长学识,惠及大众。1932年7月4—9日为期6天的读书运动周,是该会成立以来,嘉宾阵容最豪华、学识范围最广博、新闻报道最广泛、听众参与最热烈的一次读书运动周。它彰显了北平青年对读书的热情,对知识的向往以及对学习的辩证态度,也体现了当时北平学界对民间读书运动的鼓励与支持。

参考文献

[1]贺彝民.介绍北平青年读书会[N].华北日报,1932-07-03(4).

[2]贺彝民.介绍北平青年读书会[N].华北日报,1932-07-03(4).

[3]张东荪.辩证法的各种问题[N].再生,1932.1(05).

[4]中国文学史新资料的发现[N].世界日报,1932-07-07(7).

[5]中国社会学发展的趋势[N].世界日报,1932-07-09(7).

[6]胡适昨讲《治学方法》[N].世界日报,1932-07-10(7).

[7]所谓读书运动[N].北平晚报,1932-07-11(4).

(作者单位:国家图书馆经营管理处)