另一种城市史:都市狗狗与“狗狗都市”的形成

2024-11-01石志杭

当我们在谈论“动物史”的时候,各种非人类动物早就走进了历史学研究视野,可以说,历史是由人类和各种非人类动物共同塑造的。人类社会的现代性,以及现代城市的形成与布局也深受非人类动物的影响:一些城市中仍保存着由马厩改建的房屋;动物园、海洋馆等因发挥重要的公众教育和休闲娱乐功能而在城市中普遍存在,甚至成为亮眼的城市名片。

牛津大学教授希尔达·基恩指出,动物在人类的历史进程中起着至关重要的作用,然而长期以来其作用在史学界没有得到应有的重视,军事史和经济史研究虽然重视动物,却体现出浓厚的人类中心主义色彩。就历史研究而言,动物是“失语者”,它们无法留下任何文字可供研究,只能仰赖人类社会对它们的记录与书写。学界呼吁更多以动物为中心、去除人类中心主义的动物史研究。

英国利物浦大学历史系高级讲师克里斯·皮尔逊在其学术力作《狗狗都市观—犬与人类如何共同打造现代纽约、伦敦和巴黎》中,从动物史、情感史、医疗史、都市史等视角,通过三座著名城市中狗与人的互动关系变迁以及狗狗们的命运归宿,为读者描绘了19—20世纪西方社会“狗狗都市”的形成过程,同时充分揭示了狗在构建现代都市生活中的积极意义。此外,作者还充分展示了他的学术雄心,即尝试描述一个不拘于国界的人类城市“共通”现象—人与动物共同的历史。

我们都知道狗是人类的好朋友,英国动物学家约翰·布拉德肖指出,狗已经被驯化了15000—25000年,狗与人类相伴的历史,无疑要比城市出现的历史更加久远。狗作为人类的工作助手和生活伴侣,与人之间的关系、情感与认知深深根植于人类城市化进程之中。《狗狗都市观》中所讨论的三座城市—伦敦、纽约和巴黎,是西方大都会、现代城市的鼻祖,而由此生发的人狗关系演进无疑是一个十分重要的议题。

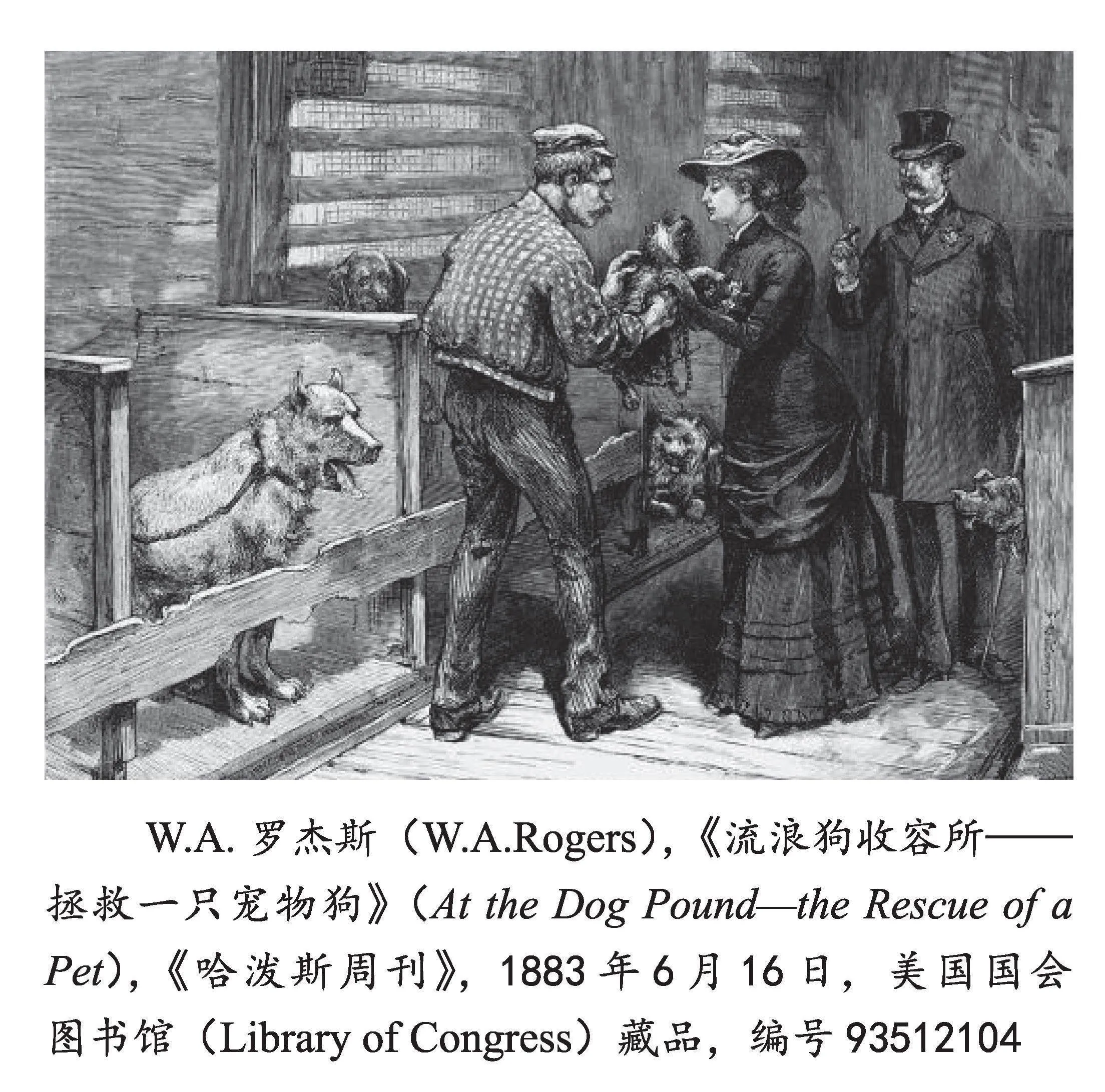

该书首先描述了都市中狗的命运:流浪狗遭到驱离与捕杀、宠物狗受到人类喜爱、纯种狗受到追捧,以及警犬的上岗。19世纪,西方城市化发展迅速,流浪狗的数量也日益增长,公众纷纷将其视为现代文明城市的“公敌”,由此产生了关乎流浪狗命运的几个问题:它们值得同情和容忍吗?它们应该得到严加管制或者被赶出城市吗?它们的存在是落后传统城镇的残余,还是先进都市文明的表现?书中指出,对于流浪狗的态度和应对措施,共同构成了“狗狗都市”的坚实基础。在这里,流浪狗隐喻了城市的底层阶级—威胁城市的公共安全、文明秩序和行为准则的群体。

与此对应的,是上层社会对于纯种狗的趋之若鹜,因为“高贵”的狗彰显了主人的卓越威望,使得饲养和繁育纯种狗变得有利可图。有学者指出,在文艺复兴时期的西方社会,饲养犬只是上层阶级的特权。古代中国也有类似情况,流传至今的唐代《簪花仕女图》、明代《双犬图》、清代《十骏犬图》等都是明证。到了19世纪的西方城市,饲养宠物狗日益流行,美国动物史家哈丽特·瑞特沃认为,选择上流社会的业余爱好是城市中产阶级巩固自身社会地位的一种方式。纯种狗、宠物狗与流浪狗的命运,其实都是人类社会与身份阶级的投射。

此外,警犬在都市狗中脱颖而出。人类祖先与狗的祖先在万余年之前的偶然相遇,使得人类有机会借助狗的天性和本能来狩猎、保卫家园。进入19世纪之后,伦敦警方最先应用狗的追踪能力来追捕罪犯。书中指出,“警犬的上岗,标志着城市的治安和管理步入了一个崭新的阶段”。之后,警犬在纽约、巴黎及其他欧洲城市得到不同程度的推广。但是,这个过程并不是一帆风顺的,对于警犬智力的怀疑与动物暴力本能的忧虑一直存在于公众心中。直至20世纪中叶,警犬才成为长期存在于“狗狗都市”的一道别样风景。

全书有一条明确的叙述主线—狗融入现代都市的过程并不是一帆风顺的,都市居民对流浪狗的厌恶与恐惧、对宠物狗的喜爱,以及对警犬的认可,共同构成了“狗狗都市”的坚实基础。那么,在“狗狗都市”的形成过程中都有哪些波折?又引发了怎样的对于狗与人类关系的认知变迁?

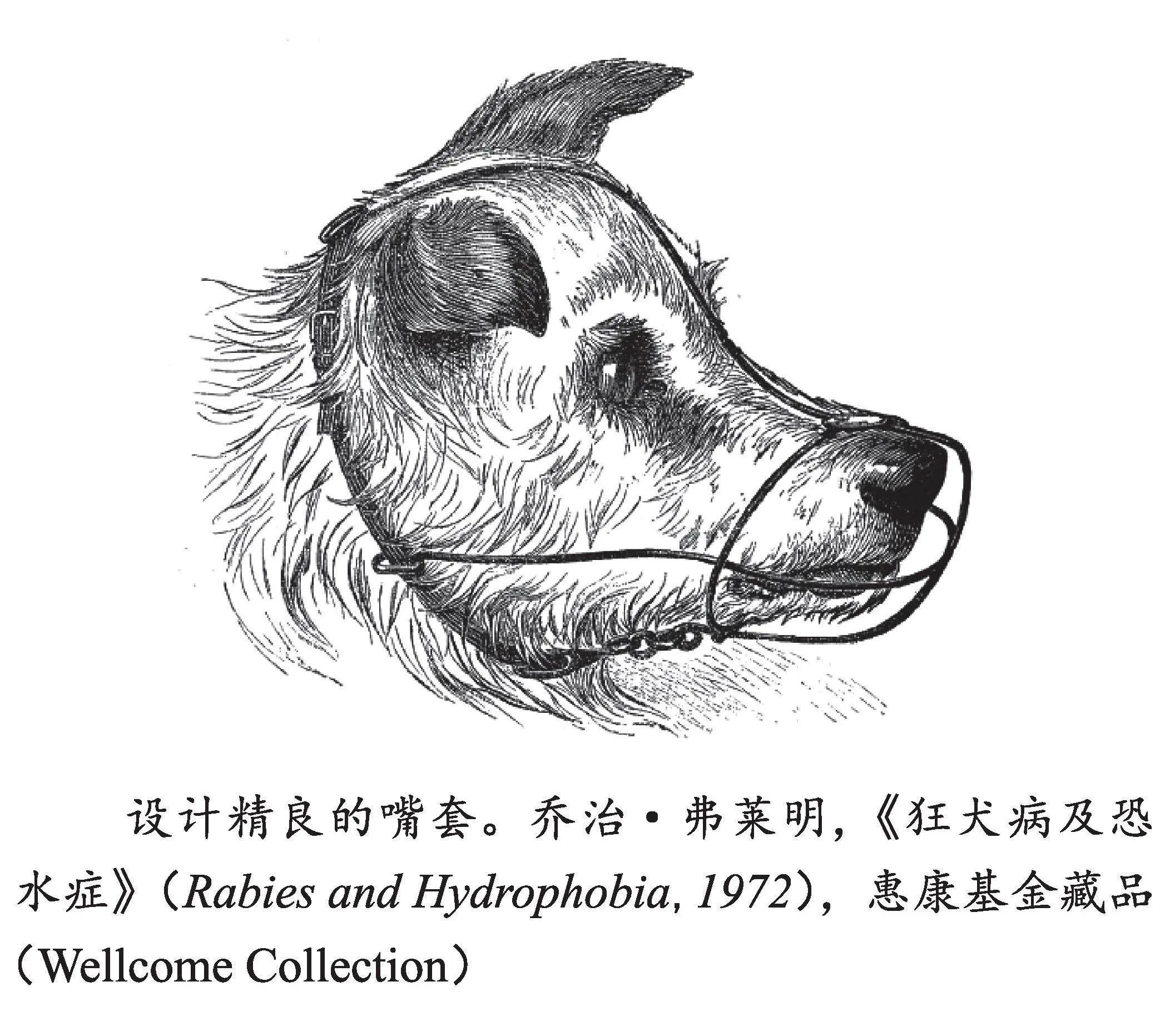

一是对狂犬病的认识与防治。书中指出,“狂犬病与其他出现在19世纪都市中的传染病一样,引起了人们对快速城市化、身心痛苦、社会动荡,以及惨死于此的重重担忧”。狗咬人,挑战着“狗爱人”这一美好愿景,也是对狗是否能克服动物本性、融入现代都市的挑战。哈丽特·瑞特沃就曾专题论述了狂犬病对英国维多利亚时代人类社会的影响及其背后的隐喻意义。19世纪时,基于印刷术的进步与新闻报纸的繁荣,媒体对于狂犬病的大量报道使得城市居民对它的恐惧深入骨髓。直至1885年,狂犬疫苗研制宣告成功,才使得这种担忧有所减轻。

二是对流浪狗处理方式的转变。实际上,都市居民对流浪狗的情感较为复杂,既有恐惧与厌恶,也有同情与爱护。虽然负面情绪一直占据着主流,但是由此引发的当街扑杀流浪狗这一暴力行径又引发公众不适并激发了人们内心的道德感,于是,西方城市又兴起了关于“狗是否能感知痛苦”的大讨论。认知的发展,最终促成了流浪狗捕捉与收容措施的变化,在相对僻静的市政流浪狗收容所中关押和杀死流浪狗,被认为是文明、先进的方式。

三是对狗的喂养与粪便处理。书中指出,警犬的上岗、流浪狗问题的解决,标志着“狗狗都市”已逐步成型,但狗粪又成为新的问题。为此,都市政府制定了一系列法案规范市民的养狗行为,使养狗人认识到妥善处理狗粪是其应当承担的社会公共责任。狗粪问题及其的妥善处理,也始终体现着现代城市文明的核心矛盾—对秩序、清洁的渴望,以及对城市中存在的肮脏、不确定性感到失落,二者的交织构成了“狗狗都市”的日常景观。

作者希望揭示的是,并不是说狗进入了城市生存、繁衍,人与狗共处,就会形成“狗狗都市”,而是城市居民对于狗的认知发展及其在城市法令、设施等一系列人类社会秩序上的反映—这种互动促成了“狗狗都市”的诞生。书中指出,文明优雅的城市居民,对于流浪狗的厌恶与恐惧,是一切的起点,而人类对狗是否具备情感、智力的讨论与判断,以及对它们是否会思考的认知转变,是“狗狗都市”形成的基石。

综上,《狗狗都市观》一书忠实地实践和反映了当今史学界关于动物史研究的主流意志,即动物不仅有历史并且在人类历史发展中发挥着至关重要的作用;同时也体现了动物史正在日益成为一个融合情感史、城市史、医疗史、文化史等诸多领域,甚至横跨人文与自然的复杂有趣议题。其中,狗的独特性在于,它深度参与了人类的历史发展及日常生活,可以说与人类历史深刻纠缠,这一方面给人类留下了丰厚的历史资料,使得今天的史学家能够进行深度挖掘与研究;另一方面,却也带来一个缺憾,都市狗的历史显然还是脱不开以人类为中心,它们无法为自己言说。因此,在书写都市狗的历史之时,要想避免“人类中心主义”显然不是件容易的事情。

全书着眼于整体史的范畴,讲述都市狗的命运,叙述“狗狗都市”的形成,但背后展现的还是人与狗关系的演变、城市与人类社会的现代化历程。英国动物史学家艾丽卡·富奇就曾直言不讳地指出,“能够被任何领域史学家利用的只有人类的书面和口头记录,动物史是不可能存在的,只能说是人类对动物看法的历史。如果动物史是人类对动物看法的历史,那么我们研究的也许只是观念史的一部分,没有任何新的东西。倘若只能通过人类笔记才能接触到过去的动物,那么我们永远不能对动物有深入的理解,而只能了解动物的表征”。当然,这或许正是该书“狗狗都市观”这一题名的由来。

(作者单位:中国社会科学出版社)