难以忘怀的纯真岁月

2024-11-01沈敏

我的父母在20世纪30年代进入新知书店,之后相继在生活·读书·新知三联书店、出版总署、中国地图出版社、中国印刷物资公司等单位工作,他们干了一辈子出版,贡献了全部青春岁月。和其他老三联人一样,他们有纯真的信仰,对事业的热爱和投入可以说达到无私的境界。但他们对自己所做的一切非常低调,生前很少对子女提起。我阅读三联书店店史,特别是读了徐雪寒伯伯等新知书店前辈的文章,以及父母的回忆录后,他们中青年时代的身影逐渐在我心中活跃生动起来,使我受到很大触动。那个时代的前辈们工作目的多么纯粹,纯正,纯真。那样的岁月,真是令人怀念!

临危受命

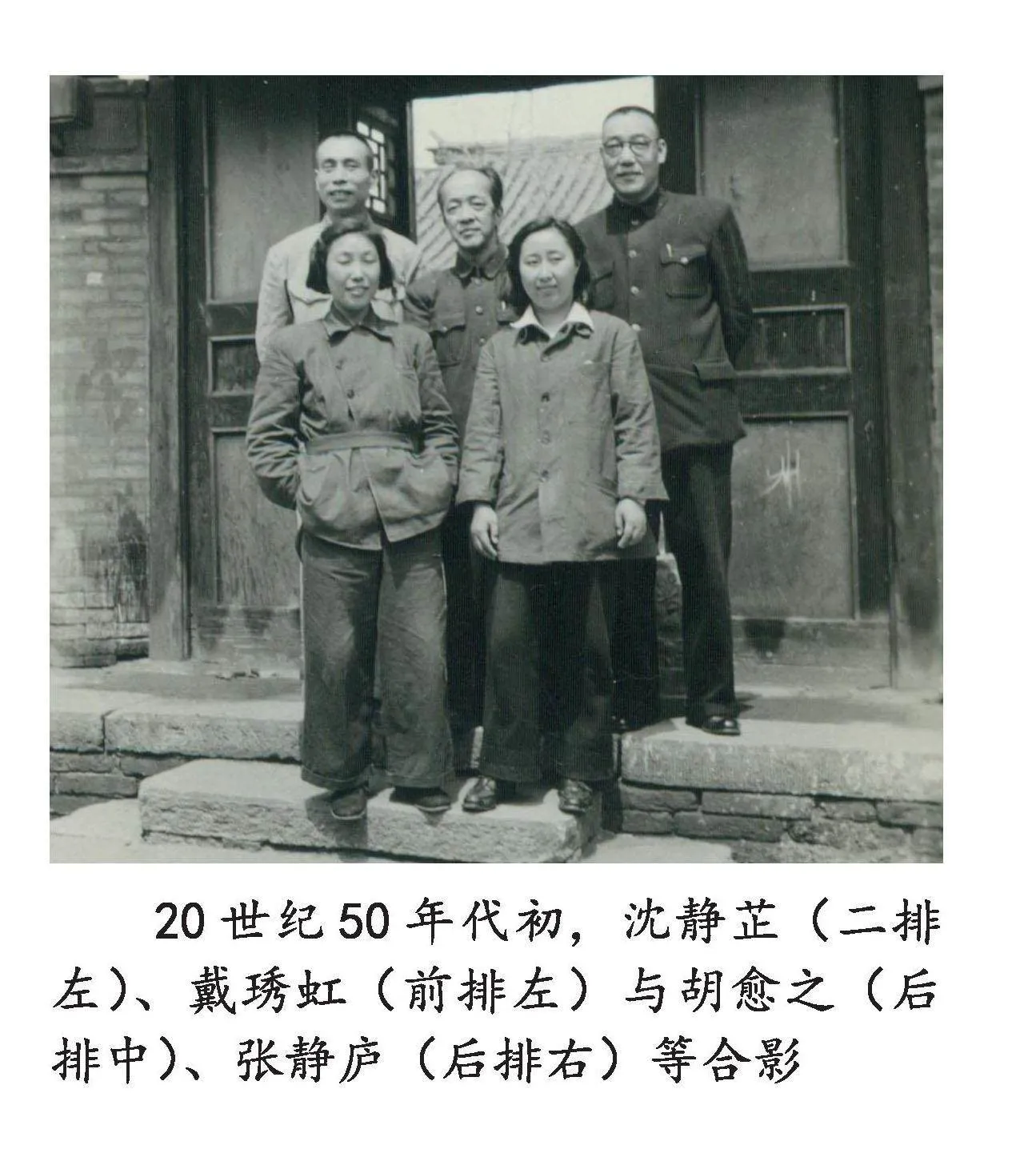

我的父亲沈静芷(1915—1995)原籍浙江杭州,早年投身革命,1938年3月在武汉进入新知书店工作。熟悉他的老三联人写回忆录说,“他精通业务,长于经营,广泛团结同业,密切联系作者和读者,敢于并善于与敌人作斗争,所以他的名字在旧中国即为出版界所熟知。原出版总署的老署长胡愈老(胡愈之)称他和读书(书店)的黄洛峰、生活(书店)的徐伯昕为‘三联三杰’,是‘出版界难得的干练之才’。”在出版业的社会主义改造中,他被派往上海,在推动中华书局、商务印书馆、龙门联合书局和地图出版社处理公私合营工作方面成绩卓著,被出版总署党组书记、副署长陈克寒称为“上海通”。

1941年发生“皖南事变”,当时生活、读书、新知三家书店除重庆一地外,都被国民党政府查封。三家兄弟书店中,生活、读书的总管理处设在重庆,只有新知书店总管理处设在桂林。因徐雪寒伯伯和华应申伯伯奉命相继撤离到了“孤岛”上海,父亲临危受命,以西南印刷厂(秦记)经理名义主持大后方的新知书店工作,在险恶中顽强苦撑了七年。在这之前,父亲担任过分店经理(他和读书出版社的万国钧一起在贵阳创办读新书店并任经理),虽然时间不太长,却很有影响,此外没有总揽过全局性工作。对父亲来说,内外的困难相当多,但他还是毅然担当起责任来。当时,国民党当局层出不穷的政治迫害,使他不得不转入地下,长期处于秘密工作状态,着重从事二、三线的出版业务。当时,出版用纸由国民党政府统一分配,新知书店不在分配名额内。父亲便和刘逊夫叔叔等想方设法经营土纸贸易,居然做到不仅能供新知书店出版用纸,还能帮助同业解决出版用纸的需求,在经济上也开始有了盈余。这一举措,对整个进步出版界也是一件大事。在这段时间,父亲不断受到国民党特务的迫害。一天,一群特务趁夜黑将他绑架到龙隐岩,不问青红皂白将他打得遍体鳞伤。他苏醒后发现洞内只剩下他一人,这才奋命挣扎出洞口回到西南印刷厂。他伤痕累累地躺在病榻不能动弹,同志们深怕特务再下毒手,劝他立即离开桂林。但他考虑到新知书店在后方桂林的重要性,面对反动派带有恐吓性的“火力侦察”,不为所惑、不为所动!他认为,离开桂林就陷入了敌人的诡计,恐怕不仅影响到新知书店的存在,甚至会波及其他方面。对这件事的处理,体现出父亲对全局和自身的冷静把握。

1942—1943年,父亲奉命先后两次去重庆向中共中央南方局汇报桂林地区党的出版工作。在重庆曾家岩50号二楼,周恩来亲自听取汇报后,亲切关注三家兄弟书店留桂干部的安全情况,还针对当地的实际情况,对白区出版工作作了重要指示。就在1943年那次汇报时,周恩来已经预见到湘桂之战国民党必将节节败退,对桂林出版机构如何部署撤退问题,一一作了周密的指示。他既严肃又风趣地说:“撤退,军队是家常便饭,临到你们搞书店的,就不那么简单了。你们都是有家当的,是舍不得瓶瓶罐罐的。当然,这些确是党的资产,不能随便丢,但主要是人,是干部,是群众,安全转移,保存了他们,一切都好办了。依我看,你们是不是分兵两路,到时候,一路从陆路向西撤,到重庆来,配合主力;另一路,从水路向桂东撤,那边是山地,有十万大山,什么都有,地势很好,是打游击的好地方。必要时,组织当地人民,干它一家伙,要不要颁发一个书店纵队的番号?回去告诉三家书店的同志,要吸取1938年湖南长沙大火撤退的严重教训,提高警惕,提前做好准备。撤,是要大家去撒革命的文化火种!”

父亲把周恩来的这些重要指示带回桂林,向党组织汇报,三家兄弟书店同仁都心情激动。

1944年11月桂林失陷,父亲虽然对新知书店的撤退工作预先作了较为周密的部署和安排,但是在桂林期间辛苦积累的存书、纸型、纸张等大部分资产,在金城江车站遭日机轰炸,损失殆尽。他每每提起这一惨重损失,都痛心万分!后来他们撤退到重庆,和生活、读书两家兄弟书店紧密团结,同黄洛峰伯伯、薛迪畅伯伯等一起联合新出版界共同从事民主运动,使新知书店成为大后方新出版业的核心成员之一。在艰难的时刻,父亲在同仁的协助配合下,终于支撑过来,使新知不倒,真是不容易!

抗战胜利后,为占领出版发行阵地,复员上海,父亲和同仁们在虹口北四川路设立了颇为气派的门市部,组织出版和重印了一批新书、好书。例如“新知丛书”,虽然在1935年创办时已经着手编印,但读者印象不深。此时,在父亲主持下重新设计、统一规格,令人耳目一新,成为读者学习新知识的良师益友,在出版界和读者中颇有影响。“孤岛”时期上海出版的《苏联文学选集》和在桂林出版的“世界文学译丛”,这时也统一设计,并改名“新世纪文学译丛”,受到读者欢迎。新知书店前期在徐雪寒伯伯、华应申伯伯主持下出版过一批有影响的经济学著作。复员上海后,图书门类进一步拓宽,出版了《中国古代社会史》、《中国思想通史》、《鲁迅传》及侯外庐、杜国庠、许涤新、宋云彬、罗克汀、王士菁等学者的大部头著作,受到学术界的关注。范老(范文澜)在延安主编的《中国通史简编》的出版,甚至使国民党当局惊慌失措。该书1947年7月在上海出版后,《中央日报》竟然为这部著作发表题为《介绍一本历史奇书》的社论,国民党中宣部副部长陶希圣甚至抨击它是一部“亡国主义宣传品”。为此,国民党出动宪兵特务,全副武装包围新知书店,对其进行查抄。但国民党当局的威吓,不仅没能扼杀这部通史的行销,反而更加扩大了它的影响,甚至连国民党空军军官也因看到《中央日报》的社论,特地从南京赶来购买。

听新知老前辈们说,新知是个有名的穷书店,资金一直很拮据,店内同仁生活十分清苦。但是,大家政治觉悟高,同心同德,甘于奉献。1941年,周恩来曾当面对徐雪寒伯伯和父亲说过:“你们的低薪制,远比根据地的供给制艰苦,很难设想你们是怎么熬过来的。”父亲在书店经济条件极端困难的情况下做的这些工作,被徐雪寒伯伯认为“带有开拓性”,是团结大家“苦心经营的结果”。

新知书店在国统区广大读者中的影响逐渐扩大,在经济上也有所好转。1948年初由上海向香港转移时,父亲吸取过去几次撤退的教训,书店几乎没有受到什么损失。直到生活·读书·新知三联书店在香港成立,新知书店能够以香港分店的店屋和办公用房,二百多副纸型以及一批存书、现金等并入新机构,真是来之不易!艰苦岁月的纯真信仰和克服重重困难的坚守,迎来了生活·读书·新知三联书店在香港的诞生!

“为党打算盘的人”

中华人民共和国成立后,父亲坚守出版的热情不减。记得我六岁时的一天,父亲带我来到北京王府井大街130号的一家书店,很多人在新装修的店堂里紧张有序地做开业前的准备。长大以后,我才知道,这是当时地图出版社在王府井设立的门市部,也是继三联书店在北京王府井设立分店后,出版社最早在王府井开办的书店门市。参与办书店的洪森泉叔叔记叙当时的情况说:“沈老(沈静芷)管企业,一抓用人,二抓用钱。他每天都要了解和掌握头寸和银根,过问资金周转,这个习惯一直带到我社。出版界元老、原外贸部副部长徐雪寒称父亲为‘沈老板’,说他是‘为党打算盘的人’。他一贯认为读者是出版社的衣食父母,因而经常要与读者接触,掌握第一手材料。他身为三联书店副总经理时,每周都要去书店门市部,观察经营效果,了解读者需求,掌握进销动态。他主张出版社要办直面读者的服务部,作为产销联系的纽带。1958年,他亲自拜访了当时的东城区委书记,在区政府支持下,在寸土寸金的王府井黄金地段,我社开设了新中国成立后第一个出版社自营a1B5VwHbf522YSG8osQAvUe7A93osUiVqrEVWaipARs=门市部,但后来被当作‘资本主义经营方式’无偿送人,令人惋惜不已。他复出工作后,终于再次在社旁实现了自办门市的愿望。”父亲是地图出版社首任社长,在20世纪50年代计划经济体制下,他提出的“读者至上,市场为尊”的经营理念被说成是资本主义经营方式,书店门市遭到封杀。

在我的记忆中,父亲是个不苟言笑、行为拘谨的人,但凡关系到出版的事,他却是件件放在心上,有时心急如火。记得“文革”后他重新走上领导岗位不久,就从北京来到上海,利用人熟地熟的优势,促使上海有关部门批准恢复被撤销的地图出版社上海分社—中华地图学社,并使之增加编绘部分地图的任务,使这个地图出版社在上海的分支机构得以保留至今。1987年,为促进对外开放,开拓国际市场,在父亲的建议和协调下,地图出版社改称中国地图出版社,以适应新的形势,这时他已离休多年了。