书店读者和印刷物资都是“宝”

2024-10-30沈敏

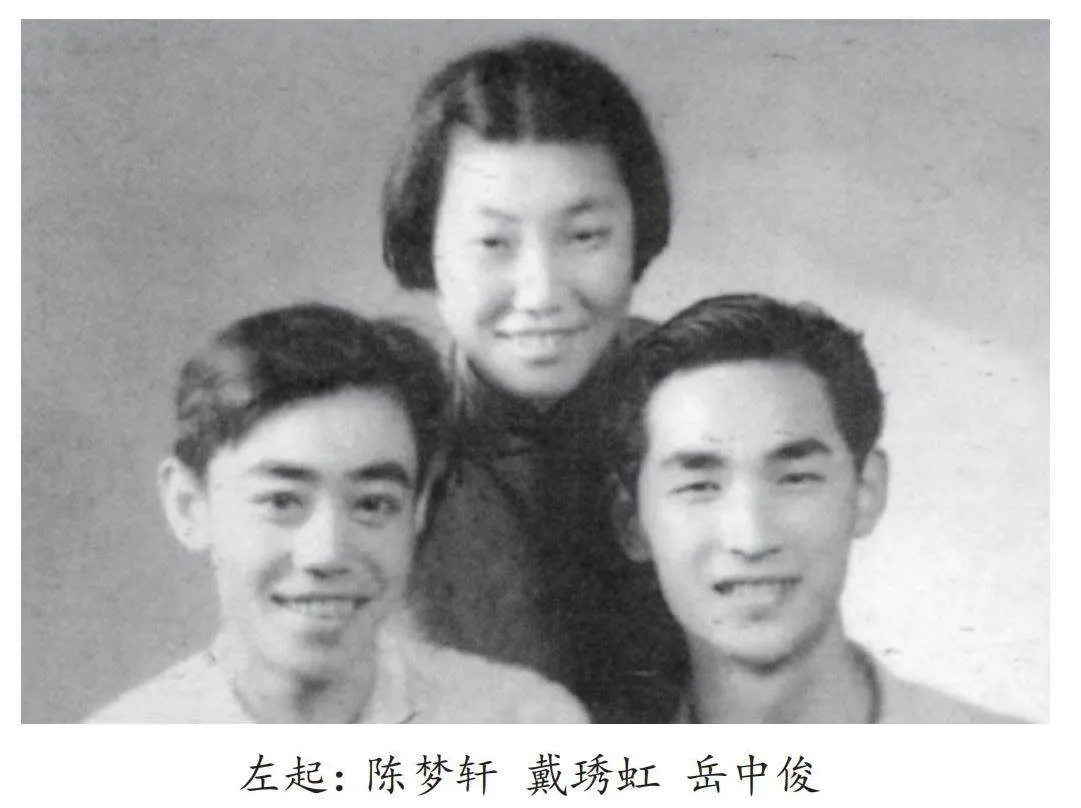

我的母亲戴琇虹(1916年8月—1995年6月)原籍江苏宜兴,1938年10月在长沙加入新知书店,和我的父亲沈静芷(1915年11月—1995年4月)一样,也是做了一辈子出版工作。但她的个性与父亲很不一样,她笑容可掬、待人亲切,对身边人关怀细致,不少“老三联”人称她为“琇虹姐”。她是好几位“老三联”人的入党介绍人。

1939年2月,读书出版社与新知书店在贵阳联合经营读新书店。父亲主持这家书店的工作,和中共贵州省工委的秦天真单线联系,秦天真的夫人熊蕴竹代表中共贵筑(后撤县划入贵阳市)县委参与领导读新书店。熊蕴竹非常注意观察读者,她工作时经常坐在收款员的位置上,静静观察门市读者的动向。为了防备国民党特务冒充读者发现和搜走“禁书”,大家就把《社会科学基础教程》《抗日民族统一战线教材》《大众哲学》《政治经济学讲话》等书藏在熊蕴竹工作的收银台里,等看准是自己的读者,才从她身边悄悄拿出来推荐给他们。母亲协助熊蕴竹做青年店员的思想工作,从这位政治上成熟的大姐身上学到不少工作经验。

在母亲的回忆中,她最忘怀不了的,是读者给予书店各种形式的支持和帮助。她认为,团结读者的一个重要渠道是开辟邮购业务。母亲在新知书店的多个分店工作过,书店的邮购读者有本来熟识的,有的不熟识的;邮购的书刊有的是读者指名要的,有的是根据读者性别、年龄、职业、文化水平和爱好,由书店向读者推荐的。读者信任书店,把钱汇来,母亲和同事一起认真地选寄书刊、结算书款,同时想出许多办法,使书刊能够比较稳妥地到达读者手里。她一度担任过读新书店经理,至今还记得,书店邮购读者曾经多达一千多户,遍及贵州各县和云南、湖南、四川等省。回想起几十年前与读者间一封封热情洋溢的通信,母亲到晚年时心头还是暖洋洋的。有意思的是,他们同一些读者通信往来多年,但大多不知道彼此的模样。

从贵阳读新书店成立到被查封,父亲、母亲和书店工作人员始终面临着国民党当局的文化封锁。国民党经常通过邮检私拆读者来信和扣押邮件。在反扣押的斗争中,读新书店得到许多读者的热情帮助。贵阳市邮局有几位邮递员是读新书店的积极支持者,曾主动关照书店给读者写信和寄递邮件要谨慎,并在掌握邮检规律后,通知母亲等人事先去公路上指定地点等候,邮包到站后就帮忙拆封取走来自重庆、桂林、香港等地的邮件,原样封好邮包再通知邮检所。等国民党特务到站检查时,往往一无所获。父母等人还曾通过关系得到西南运输公司和中国红十字会读者的帮助,借用他们的汽车为书店从重庆和桂林运输书刊。书店附近的五洲药房有位职工,也是书店的积极支持者。有一位领导同志从桂林到重庆途径贵阳,要求在两小时内把一封秘密信件送达八路军贵阳交通站。送信的任务交给了我母亲,母亲就是借用药房的电话确认了这封秘密信件及时、安全地送达目的地的。

贵阳读新书店的吉少甫是由母亲1939年介绍入党的,他的岳父罗赤霞住在贵阳龙里,是位掌管大后方运输车辆的国民党少将,喜爱读书,是书店的常年邮购对象。吉少甫的爱人罗萍生下女儿晓蓉后坐月子,期间母亲还经常前往探望。罗赤霞先生对贵阳读新书店的书很有好感,主动协助出车帮书店运纸张和书刊,紧急情况下,还派信任的副官“保驾护航”。还有一位吴煜恒先生,是贵州省高等法院刑庭庭长,经常阅读进步书刊,只要他得到国民党当局要查抄“禁书”的消息,便事先通知书店早作准备。在读新书店被查封前疏散书籍时,开明人士贺梓斋先生热情相助,把几十担“禁书”从仓库转移到他家东郊住宅后院的牛棚顶上。对于这样的读者,母亲说,他们都是书店千金难买的“宝”!

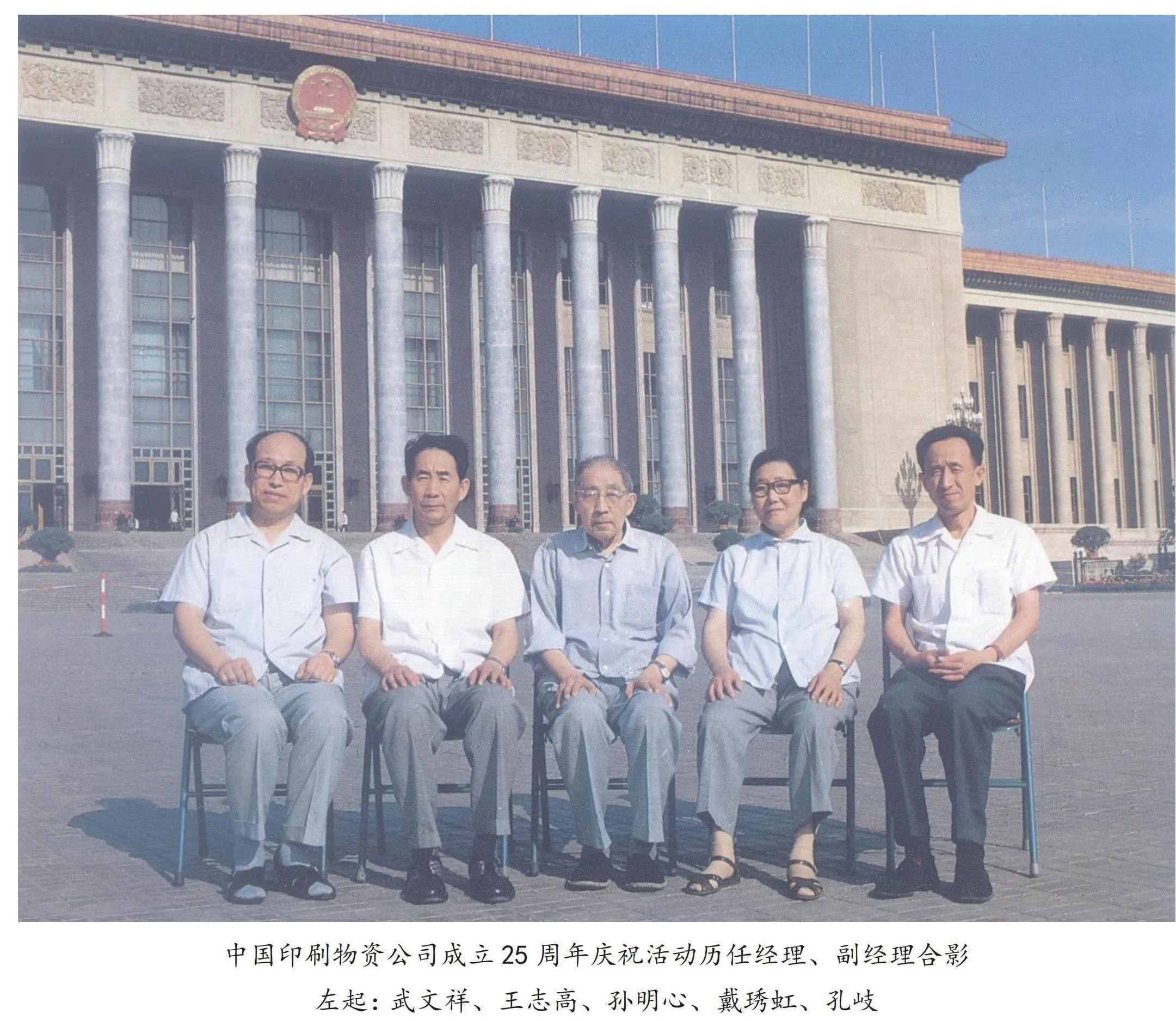

母亲不论是负责通联邮购,还是做财务管理,或是组织生产供应印刷器材和物资,都兢兢业业。1949年后,她的主要工作与印刷器材和物资关系密切。她干一行爱一行,在她眼里,印刷物资是出版物得以面世的重要保障。那时中华人民共和国刚建立,百业待兴,她在文化部身负印刷物资生产计划调度的重任,对待工作全力以赴。从建立规章制度到业务计划的制定,以及后来的计划财务管理,母亲都始终保持旺盛的干劲和雷厉风行的作风。

1958年,为加强全国印刷机械、器材的统一调配和供应,文化部报请国务院批准成立中国印刷器材公司。母亲受命负责组建工作,通过深入细致的调查研究,在人员、机构、任务、目标等方面精心策划安排,很快组建了中国第一个全国性的印刷器材管理与供应机构——中国印刷器材公司(1972年更名为中国印刷物资公司),并被任命为副经理,具体主持全面工作。之后,母亲为印刷机械从自产自销转到国家部管分配产品,促进印刷机械、器材国产化,建立中央到县的报刊图书印刷网,以及组织生产供应大量的印刷设备器材,倾注了全部心血。

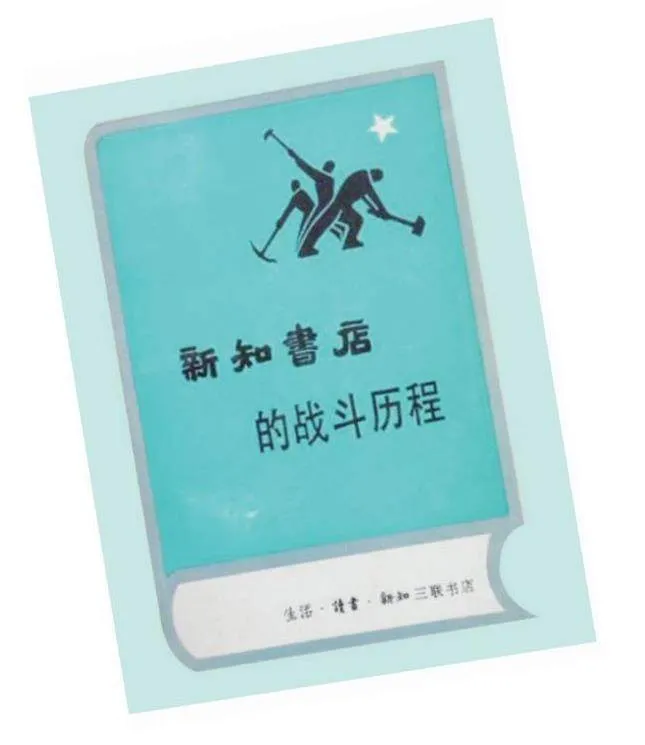

延续青春岁月的纯真信仰,到了人生的晚年,母亲还在为新知书店出版史料的积累忙碌。好几位书店老人写回忆录,来信向她核对求证,她都尽可能耐心地一一回复。1990年至1992年,是《新知书店的战斗历程》这部店史紧张编撰的时期。父亲和曹健飞是编委会召集人,而母亲担任编委,参与一些具体工作,与另一位编委、主要从事文字编辑的俞筱尧一起,做了大量琐碎而又繁重的工作。她不但自己认真回忆、撰写稿件,还向各地发信约稿,为了史料的调查核实花费大量时间和精力。新知书店自1935年创建,经历了第二次国内革命战争后期、抗日战争和第三次国内革命战争全过程,前后历时13年。出版的期刊先后有《中国农村》《新世纪》《少年战线》《工作与学习》《漫画与木刻》《国际英文选》《语文》等十余种,出版图书四五百种。店史要求搜集撰写的是半个世纪前的历史,那时正处在战争年代,人员辗转各地,生活极不安定,原始资料的收集困难很大。就连新知书店的《店务通讯》、邮购简章,甚至书刊广告之类公开出版的材料也一份都没有保存下来。

母亲不顾自己已是上了年纪的老人,细致地设计了一份《新知书店老同志登记表》,发给各地能找到的同仁去填写。表格内容和普通《干部登记表》大致相仿,但删去了一些与书店工作无关的栏目,增加了当时一起工作的同仁的姓名、职务以及工作时间等基本情况。这批表格帮助编委会了解了在书店工作过的究竟有哪些人,以及他们工作的地点、时间、职务和所负责的工作内容。在阅读有关某个分店的稿件时,如对涉及的同仁姓名不太清楚、产生疑问,编委会就可通过这些表格进行核对。为此,母亲对表格作了鉴别和分析,以分店为单位整理了一份清单,由此可以清楚地知道每个分店有哪些同仁和他们的工作时段。新知书店不少老人多年失去联系,她只要得到一点信息,就马上把表格寄去。在书店前前后后工作过的有二百三十余人,也是她搞清楚的。完成这部店史还需要一些照片,其中创始人、死难烈士和重庆、贵阳、昆明、上海等地分店的照片,也多是她陆续征集的。她还征集到由成仿吾、徐冰合译,新知书店以中国出版社名义出版的《共产党宣言》等珍贵版本的史料。所有这一切,都不是一朝一夕能够轻易办到的。

文物出版社原副总编辑、中华书局总编室原主任俞筱尧在回忆文章《辛勤耕耘的戴琇虹》中曾说:“新知书店在它存在的十几年间,因战争和政治上的原因,发生过不少起机构被查封、破坏,资产遭轰炸等重大损失,许多档案包括《店务通讯》一类的内部刊物都没能够保存下来。现在隔了几十年,仅靠记忆撰写能够正确反映书店工作全貌的文章,显然有不少困难。虽然有些事情可以查核当时的报刊,但当时的报刊也不容易找到,何况不少重大的事情,如某个分店被国民党当局查封,当时报刊上很少公开报道。至于书店内部的工作部署,当然也不会向外界公布。”但母亲却为此废寝忘食、不厌其烦,付出大量似乎不怎么起眼却不可缺少的努力。我不得不佩服她对新知书店那种持之以恒的纯真信念。

1994年,收入六十多位“新知人”写的八十多篇文章,并配发珍贵插图四十余幅,总计四十余万字的《新知书店的战斗历程》终于由生活·读书·新知三联书店出版了。“老三联”人、著名书籍装帧艺术家曹辛之为这本店史设计了封面。母亲拿到这本新书并按名单分寄给健在的“新知人”时格外兴奋。我一直珍藏着这部有特殊纪念意义的书,因为这里面有我父母,特别是母亲晚年付出的大量辛劳和汗水。现在,这六十多位作者中的绝大多数已经辞世了,但这部店史自始至终闪烁着新知书店前辈青春岁月的纯真光芒,将永存人间。

拓展阅读

贵阳读新书店

1935至1936年,新知书店和读书出版社先后在上海创办,均在1938年日军占领武汉前夕迁往重庆和桂林。为开辟抗日和革命宣传阵地,中国共产党决定在国统区后方主要城市建立书店。贵阳读新书店和生活书店贵阳分店由此设立。

1939年4月,中共贵州省工委建立了书店党支部,由熊蕴竹任书记,领导两书店中的党员开展工作。同年,面对国民党投降反共潮流,贵阳读新书店根据上级指示,组织读者给抗日战士写慰问信,并在书店门市部张贴致读者的公开信:“前方将士正浴血抗战、英勇杀敌。为了把日本鬼子赶出中国去,维护中华民族的独立和生存,欢迎你们给前方将士写信致以亲切的慰问。”公开信张贴以后,工人、医院职员等社会各界读者络绎不绝地前往书店写信,在为期十天的活动中,共征集到几千封慰问信。

贵阳读新书店的设立,为当地民众学习马克思主义、了解中国共产党的抗战政策发挥了积极作用。1941年2月,贵阳读新书店被国民党滇黔绥靖副主任公署查封。