远行高原,落笔大地

2024-10-30聂金星

从第一次通读书稿,到再读三印新书,四载已过。沈卫平的《中国的世界高原》总令我难以释卷,每读必有新思,每读皆有新感。我始终坚信,这是一部由中国人书写西藏当代历史的标杆性著作。理由不在于它是“解放军文艺奖”得主的最新力作,不在于它荣列中宣部主题出版重点出版物,而在于作品本身,从未有哪一部当代作品像《中国的世界高原》这样向大众、向世界讲述西藏纪事(1949—1959)。万重山里万重程,沈卫平十年间数次入藏,全方位搜集第一手的史料文献,抢救性挖掘历史亲历者的回忆,并将之融入纪实叙事的历史场景中。这些文字既追求了历史本相的客观真实,又传递了口述历史的接地气、有温情,足以让那段永不应被忘却的历史再次走近今日世界,走进人民生活。可以说,我们等待这样的著作面世已经很久了。

心怀大者,必将远行

我曾问沈卫平为什么要写西藏纪事这一主题。他说,要写就写真正值得写的,并且是真正熟悉的。“我想,了解昨日是为了理解今天,过往的经验在现实中都还受用,给了今人以镜鉴和启迪,于是,我有了探索中国当代统一进程中的历史关联,并为此进程尽一点绵薄之力的念头。”自古有言“养其小者为小人,养其大者为大人”。客观而言,并非所有写作者能够“养其大者”。长篇报告文学《8·23炮击金门》面世后,沈卫平一直在苦苦寻找新的题目,最后决定写西藏。从《8·23炮击金门》之中国台湾,到《中国的世界高原》之中国西藏,他把笔墨心血和生命时光都倾注于关乎国家民族命运的大主题书写上,此谓“心怀大者”。

心怀大者,必将远行。沈卫平在主客观方面具备了驾驭这种大主题的创作条件,其中一大关键在于下足了脚力功夫,他“跋山涉水游历往事旧地,踏破铁鞋采访亲历老人,钻进故纸堆中查觅事情原委”。大主题的书写绕不开爬梳档案文献这一关,若是绕过去或者稍有半点偷懒疏忽,那么必定会给未来的作品留下大缺漏、大遗憾。凡是爬梳过档案文献的人,也必知其中万般艰辛,故而多数写作者想到要负起此重任,便退避三舍了。而沈卫平身为报告文学作家,不怕走万里程,也不惧爬梳档案文献这条长路。

遍览档案馆卷帙浩繁的文献史料,竭尽可能地掌握全部历史事实,有助于作者在大历史观下把握宏大主题,寻找架构叙事的大场景。书中各章节处处可证,沈卫平全面爬梳和查阅了与西藏纪事相关的各类档案文献、著述,如《毛泽东西藏工作文选》(中共中央文献研究室、中共西藏自治区委员会与中国藏学中心编)、《西藏工作文件编辑(1949—2005)》(中共中央文献研究室与中共西藏自治区委员会编)、《和平解放西藏》(西藏自治区党史资料征集委员会、西藏军区党史资料征集领导小组编)、《毛泽东民族工作文选》(中共中央文献研究室、国家民族事务委员会编),以及中央档案馆保存的毛泽东手稿、谈话记录稿、电报原件,等等。书末注释虽列出文献百余条,但就我所知,这不过枚举一二。

爬梳档案本属不易,但沈卫平仍不满足于走访档案馆,他的脚步走得更广远,眼睛看得更细微。从历史亲历者那里广泛采集的史料,为他充实历史大场景的种种细节提供了可能性。沈卫平讲,“我的文字若论特点,在于用较直白和随性的笔法,对历史事件之某些细节,作些补充、拾遗”。“某些细节”是什么呢?作一下比较阅读,便有了答案。与同类题材的其他作品那种文学性虚构形成的细节大为不同,《中国的世界高原》忠实于历史事实,强调的是基于文献史料的纪实细节。尽管“所有历史叙事都包含着不可简约的和无法抹掉的阐释因素”,但沈卫平尽可能地回避“阐释”,运用“事实”去补充叙事的空白处。你会发现大量出乎意料的文献史料:老同志珍藏的会议简报、老战士保留的纸张泛黄的记事本、侦查科参谋王贵写的调查报告(即调查格达活佛被毒害实情的最早一份报告)、汉族干部康锦章狱中写给藏族妇女干部拥呷泽西的纸条,以及雅江县土司、乡城县大头人的信函,“老西藏”从箱底翻出的油印《苦主材料》……

历史叙事如若被简化、压缩成一种直白的单线叙事,而被人们仅仅视为一组日期、名称,就失去了历史功能,也失去了历史教育的作用。尤其是面向大众的、大主题的历史叙事,理应追求《中国的世界高原》这样的维度,即建构大历史观的同时绝不隐没小细节,用事实细节而非虚构情节彰显历史本真,如此最能感动大众。沈卫平做到了这一点。

浪花里见得到江河湖海

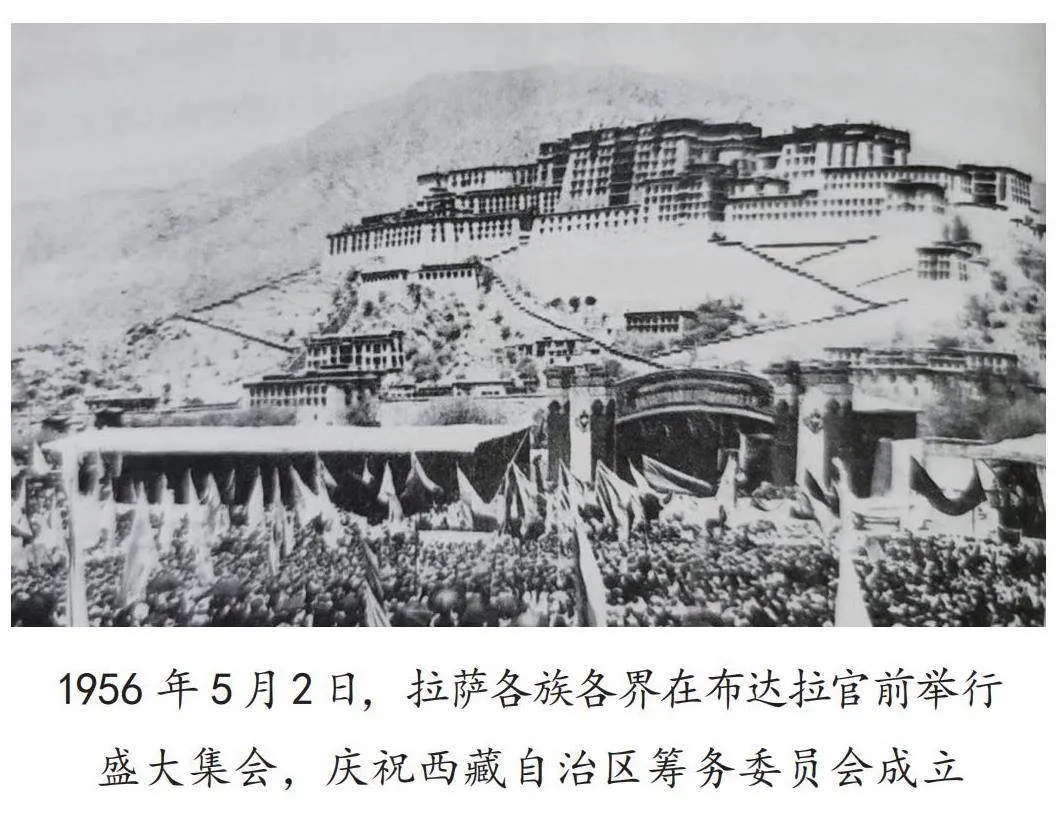

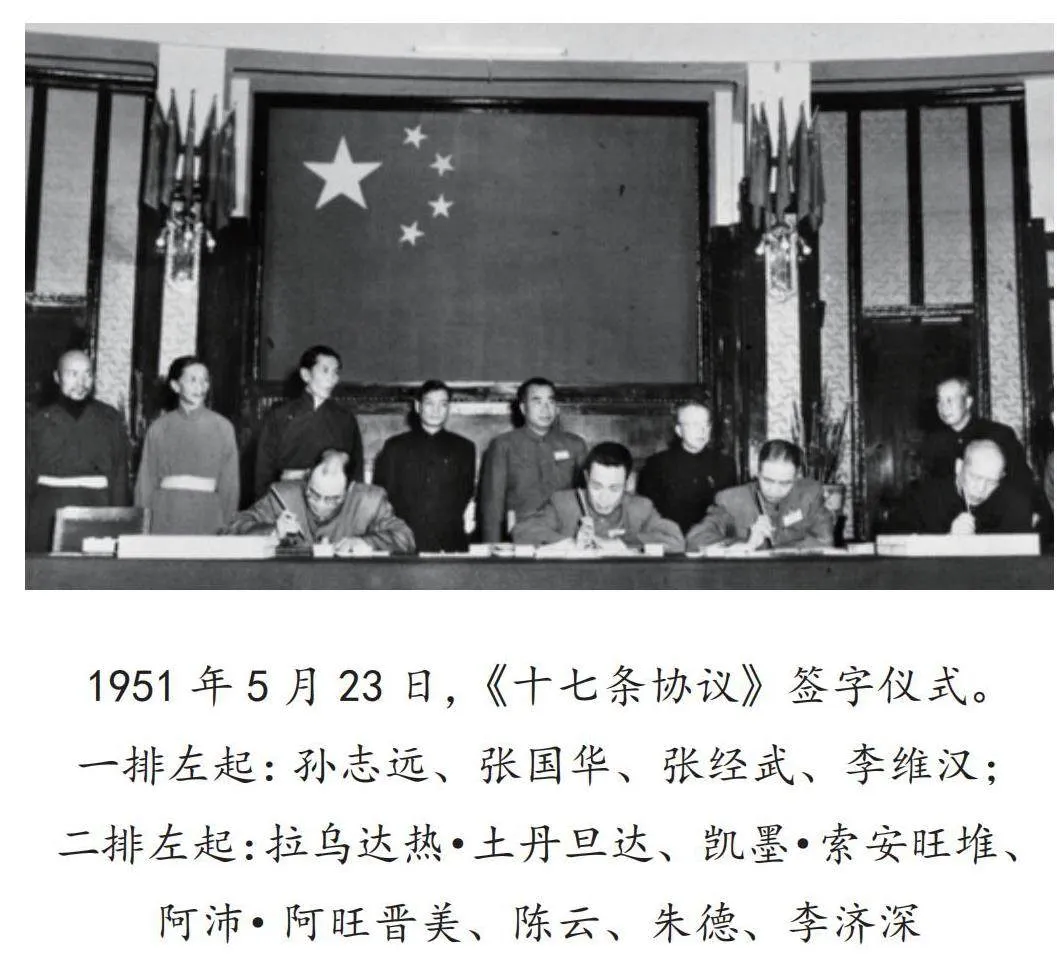

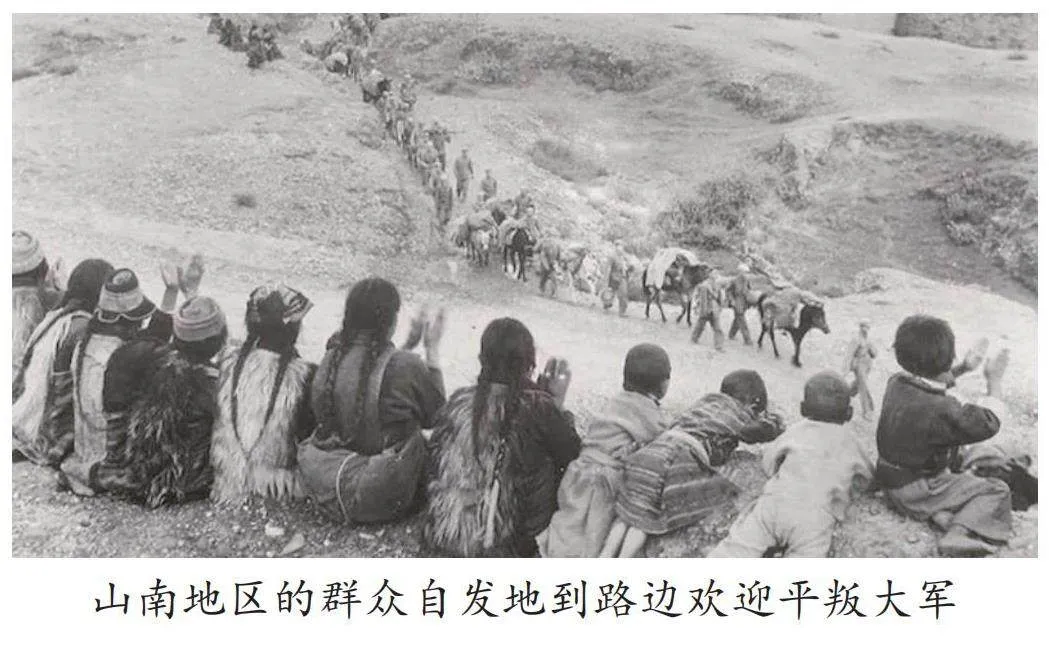

“战争,是对抗双方成千上万士兵同台会演的大戏。随便截取几个片段,都会呈现生死瞬间易位的场景;任意挑选一个人来,都有入史的精彩故事。循着这样的思路,我不满足在档案馆积满灰尘的文档中查阅线索,还想多找几位亲历者聊大天,从而对当年一号地区(即昌都以西地区,以边坝县为中心,东起洛隆,西至加里,北达丁青,南接育儿根,东西长300公里,南北宽200公里,总面积6万余平方公里的广大区域)的情况有更生动形象、更直接客观的了解。”沈卫平在“平叛”一章中如是说。确切地说,这也是沈卫平在《中国的世界高原》创作中贯穿始终的基本思路。在以往同类题材作品中,我们也能看到相似的写作特征。然而,沈卫平创作《中国的世界高原》已然处在新的历史条件下,他挖掘档案文献的数量之广深,采访亲历者的范围之多元,建构历史叙事的视角之全面,给这部作品带来了全新的大气象、大面貌。以往同类题材作品未曾触及的事件场景与细节,如平叛战斗,或未做全面深入叙事的历史事件,如《十七条协议》(即《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》)签订的全过程,沈卫平都用足了笔墨。

沈卫平讲自己的作品是以史家的态度写作,这是毋庸置疑的。面对“西藏纪事1949—1959”这一重大主题,在努力重建历史上这一特定时期发生的事件时,他必然要在叙事中包括一系列事件的叙述,要合理地解释这些事件何以发生。沈卫平是如何做的呢?他没有急于“阐释”材料,“用假定的或理论的东西填补信息中的空白”,而是找到更多的历史叙事人,在不同叙事视角的历史场景中去“发现”事实。且以平叛纪事为例,沈卫平走访的人员十分广泛,包括平叛作战中54军副军长韦统泰,11师33团团长田启元,134师副师长房扬达,130师师长董占林,402团团长李晋爱,11师作战科科长姜显臣,390团3营炮连副班长高明福、5连机枪班长刘大明、120迫炮连副班长夏余建、6连6班班长谭书藏、营部通信兵黎九江,134师403团炮连代理指导员凌行正,11师33团2连战士李宜雨、刘彪、陈怀发,153团参谋杨有才,骑兵1团政委樊春元,首批杜- 4轰炸机驾驶员张国祥、领航员嵇建生,宁静县(今芒康县)公安干部寸心灵,那曲贸易办事处处长张如清,藏族干部索朗,以及昌西地区江达叛乱武装副司令齐美公布养子夏多、边坝叛乱武装副司令普顿堆之子洛桑益西,还有同普大头人刀登扎巴、岗托头人杨国才呷、芒康头人次仁顿珠。再如在甘孜民主改革纪事中,他除了走访藏族最早期的共产党员钦绕、藏族早期妇女干部拥呷泽西、藏族民主改革工作队队员阿巴、昌都分工委农村工作部副主任李本信等人,还与西藏民主改革史专家秦和平、美国藏学家梅·戈尔斯坦有长谈或短晤,在书中加入他们的“声音”。

由此可见,《中国的世界高原》的历史纪实是基于“历史当事人之言”。沈卫平既立足当下,又尊重历史。他历经十年,走访西藏和平解放、平叛、民主改革和建设过程中方方面面历史的亲历者或当事人,竭尽所能以多种方式搜集和记录下他们的口述历史(包括各类文字材料)。 特别是那些正在被岁月带走的“老西藏”们,他们的口述历史是弥足珍贵的,是书写西藏当代史、中国人民解放军军史、新中国史不可替代的、价值独到的基础史料,也是再难搜集整理的。

假如没有意义,就不值得去写、去阅读。《中国的世界高原》让大众读到了西藏纪事的新叙事、新史料,虽不是全部,但足以回应历史之问、现实之问。这是以往国tOSr9fuWZt+Xau4u/gx8AbWMdxqe77Ay5JS+TTaeZwk=内外相关著述没有做到的,或者是被有意忽视的。有了这样的新叙事、新史料,《中国的世界高原》的“中国话语”才有了支撑,作品所承载的历史教育功能被活化了,今日读者的视角更容易由亲历者或当事人的叙事话语转入历史场景中,通过鲜活的个体经历去触及历史大事件。“老西藏”们的回忆和反思,不仅还原了历史既有的事实,更张扬了历史应有的正义情感7A4UG2LpzrPqV7wwf0LThdG/Mwep5kedcXmQ+lYtT9o=。老战士李宜雨对孩子们讲述往事时曾说:“你可以什么都不爱,但不能不爱国家。”老战士刘大明曾讲:“那时脑子里只有一个想法,一切都是为了西藏老百姓早日解放,付出什么代价都值得。”是的,他们与祖国的这片高原大地早已不可分割,生死与共。书中字里行间充满了这样质朴的人生情怀,这难道不足以打动你我吗?

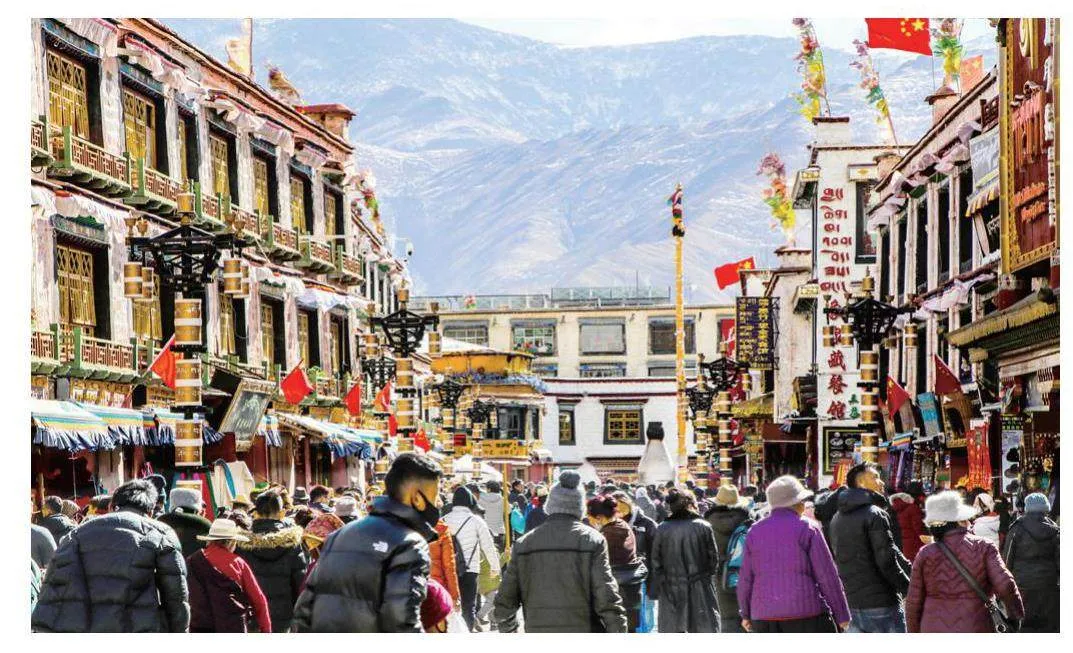

还有一点必须郑重而言,沈卫平的历史写作是实事求是的,也是有着鲜明正确的历史价值观的。十四世达赖与中央政府及西藏工委、西藏军区之间发生的诸多历史事件,是西藏和平解放、平叛、民主改革和建设历程中不能回避的叙事内容。正如“中国的世界高原”这一书名所体现的,沈卫平把握了西藏的历史定位,找准了西藏纪事的历史视角,即西藏是中国不可分割的领土,西藏人民是中国人民的一个不可分离的组成部分,而西藏不是某一利益集团的私有“故园”,西藏人民也不再是被奴役的人。十四世达赖的个人命运终究只是西藏走过的历史进程的一叶,而非全部。

沈卫平说他的文字有的只是“豹窥管见”,我则认为“浪花里见得到江河湖海”。每一位“老西藏”都是一朵浪花,朵朵浪花给了历史叙事数不胜数的故事,细节各不相同。沈卫平看似随手拈来,背后则是“忘却晨昏经年爬格不止”。“老西藏”夏余建这样结束他的故事:“名字的事不重要,重要的是别忘了。西藏今天的好生活,是多少人拿命换来的。”《中国的世界高原》会让人们永远铭记那些名字,更会让人们永远铭记西藏纪事。

(作者系中国出版集团现代教育出版社学林工作室主任)