白庚延黄河国画的国家形象建构特征论

2024-10-27胡非玄

白庚延1940年出生于山东省德州市,1962 年在天津美术学院毕业并留校任教,1980年开始多次到晋、陕、内蒙古交界的黄河河曲一带和黄河壶口瀑布游览,为以后创作黄河题材国画奠定基础。大约从1982年开始,白庚延正式创作黄河题材国画作品,1982年创作《黄河畔》《龙口激流》,1985年创作《黄河人家》,1988年创作《日暮长河急》《山鸣谷应》;进入20世纪90年代,白庚延的黄河题材国画创作进入高峰期,1991年创作《黄河水黄土地》《涧谷雷鸣》,1992年创作《浩渺黄河口》《河汉鸿蒙》《河汉无极》《鸿》,1993年创作《涧谷终日雷》《天尽头》,1995年创作《壶口水激四时雨》《黄河古渡》《黄河之水来天外》,1996年创作《黄河万里触山动》《流而不返不以时迁》《盘涡毂转秦地雷》《咆哮万里触龙门》《遥遥万里辉》,1997年创作《黄河西来决昆仑》《喷薄风雷河汉落》,1999年创作《大河旭日》;进入21世纪,白庚延还延续着创作黄河题材国画的兴趣,2001年和2002年分别创作《大河旭日》《壶口瀑布》《黄河两岸度春秋》。

因为黄河是中华民族的母亲河,是中华民族的精神图腾和形象表征,所以白庚延的黄河题材国画和苗重安、谢瑞阶、周中孚的同类画作一样,其塑造的黄河形象就不单单只是祖国山河形象的再现,更是中华民族精神和国家形象的重要表征,因而黄河形象的塑造客观上也是国家形象的建构。当然,具有独特艺术个性的白庚延,其黄河题材国画在建构国家形象时自然也有其独特之处。

一

白庚延黄河题材国画建构国家形象的方式有两种:一是通过描绘黄河的壮观景色来直接建构山河壮丽的国家形象;二是通过黄河景色的描绘来展示黄河的英雄气概及其表征的自强不息之民族精神,从而间接建构自强不息的国家形象。

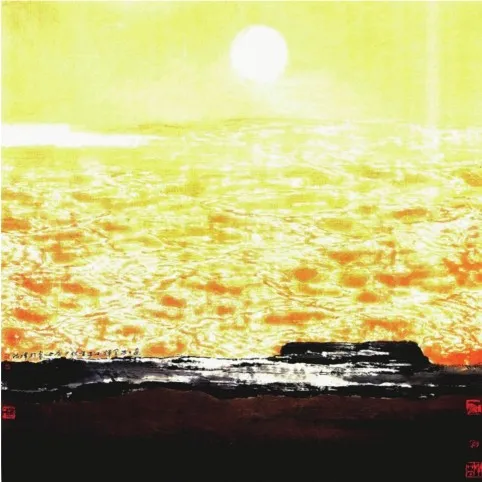

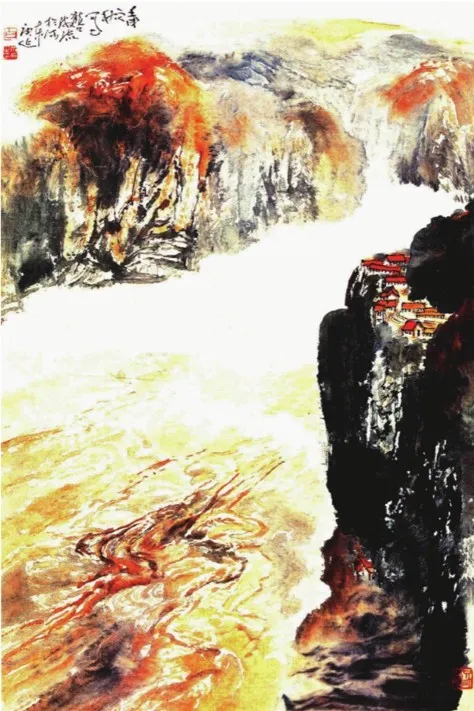

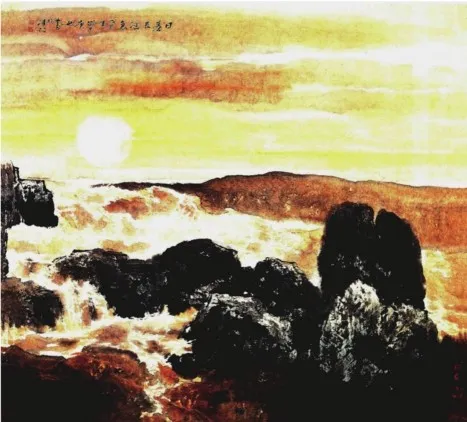

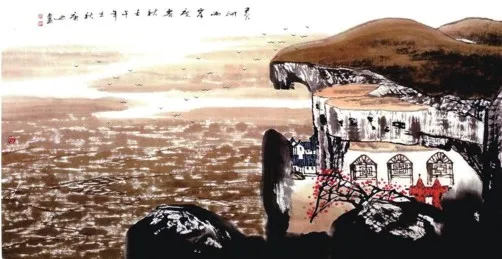

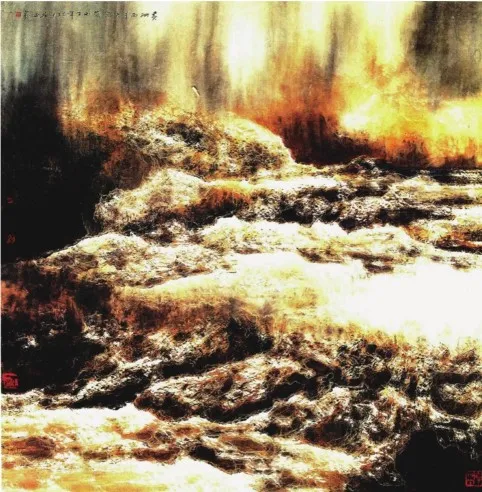

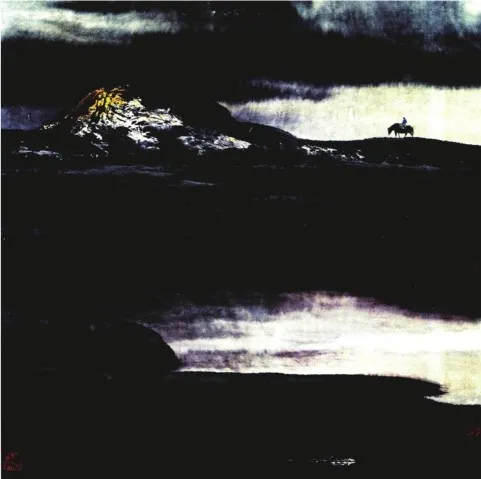

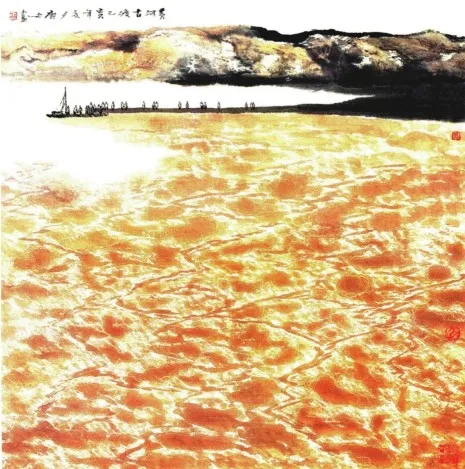

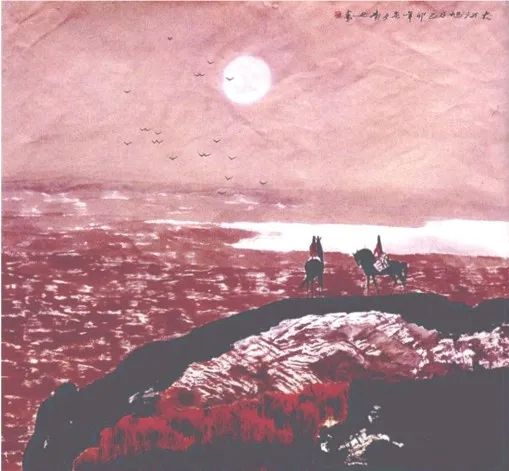

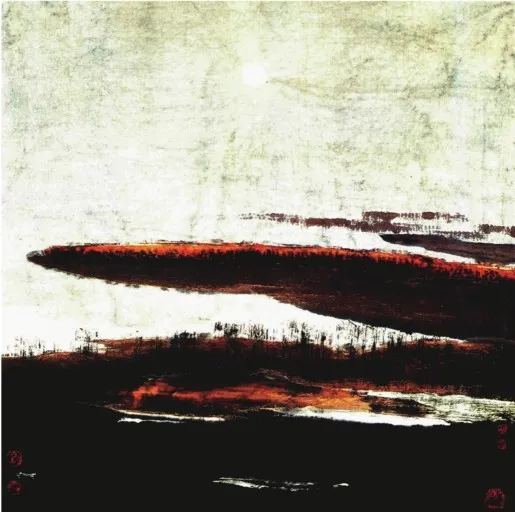

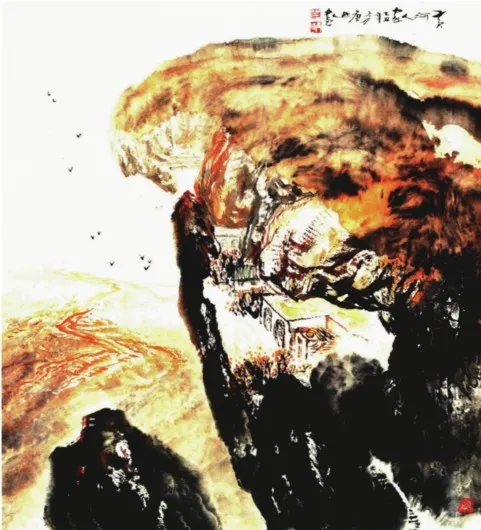

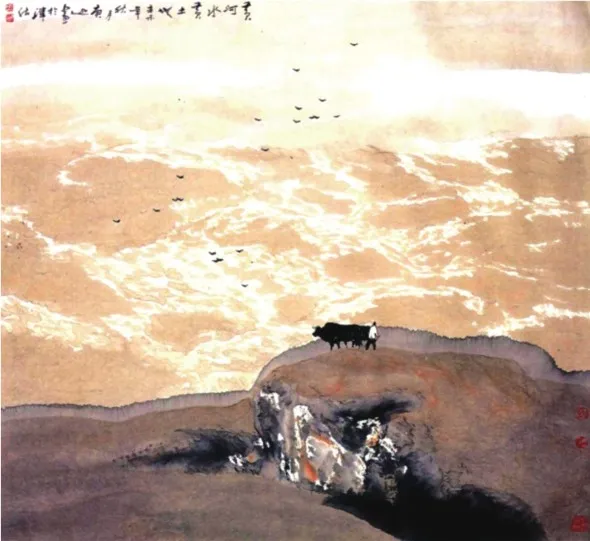

首先,白庚延通过描绘黄河的壮观景色直接建构山河壮丽的国家形象,具体来说又可以分为两种。一是通过描绘黄河壶口瀑流或黄河中游穿行于峡谷的激流来表现黄河景色的壮观。比如《鸿》,通过描绘巨浪排空的黄河水和天空翱翔的鸿雁来展现黄河壶口景色的壮观;又如《涧谷雷鸣》,通过泼墨手法正面表现壶口瀑流冲泻而下激起千堆雪的壮观;再如《龙口激流》,通过描绘湍急的黄河水和耸峙黄河两岸的连绵群山,展现出山西河曲县龙口大峡谷景色的壮观;此外,《河汉鸿蒙》《壶口水激四时雨》《黄河万里触山动》《黄河西来决昆仑》《盘涡毂转秦地雷》《喷薄风雷河汉落》等画作,均是通过描绘飞泻直下、水花迸溅的黄河壶口瀑流表现黄河景色的壮观。二是通过描绘黄河日照来表现黄河景色的壮观。比如《遥遥万里辉》,通过描绘近处的一组礁石和远处浩渺的黄河水浪,以及水天一色中的一轮夕阳来展现黄河的浩P945maf5ZOEr0KHtNHWAkg==瀚壮丽;又如《日暮长河急》,通过描绘奔腾而来撞击礁石的黄河激流,以及悬挂于天空的杲杲白日来表现黄河的苍茫壮丽;再如《长河落日》,通过描绘俩人两骑于黄河岸边眺望长河、落日,以及群鸟翱翔于长空来表现黄河的雄浑壮丽。除此之外,白庚延还以《浩渺黄河口》着力表现黄河入海口的苍茫开阔、水天相连,以《黄河两岸度春秋》《黄河畔》着力表现黄河村落的蔚然矗立、俯瞰大河。这些画作同描绘黄河壶口瀑流的和描绘黄河日照的画作一起,在建构出黄河景色壮观的同时也建构出山河壮丽的国家形象。

其次,白庚延还通过黄河景色的描绘来展示黄河的英雄气概和华夏民族自强不息的精神,从而间接建构自强不息的国家形象。如果只从描绘对象本身来看的话,白庚延的黄河题材国画只是通过描绘黄河景色来建构山河壮丽的国家形象。但是,从文化层面看黄河是中华民族的母亲河和精神图腾,而从艺术层面看画面形象通常会蕴含深层的精神意蕴,即所谓的“立象以尽意”,所以这些画作中的黄河景色及形成的黄河形象背后,也饱含着能够体现中华民族精神的深层意蕴。事实上,确有评论从民族精神的高度来品评白庚延的黄河题材国画,早在2005年2月,“白庚延山水画展”在纽约联合国总部大厦展出期间,中新网就曾撰文称赞白庚延的黄河系列作品通过画出黄河波涛奔腾的英雄气概,表现出《易经·乾卦》的“天行健,君子以自强不息”的民族精神[1]。

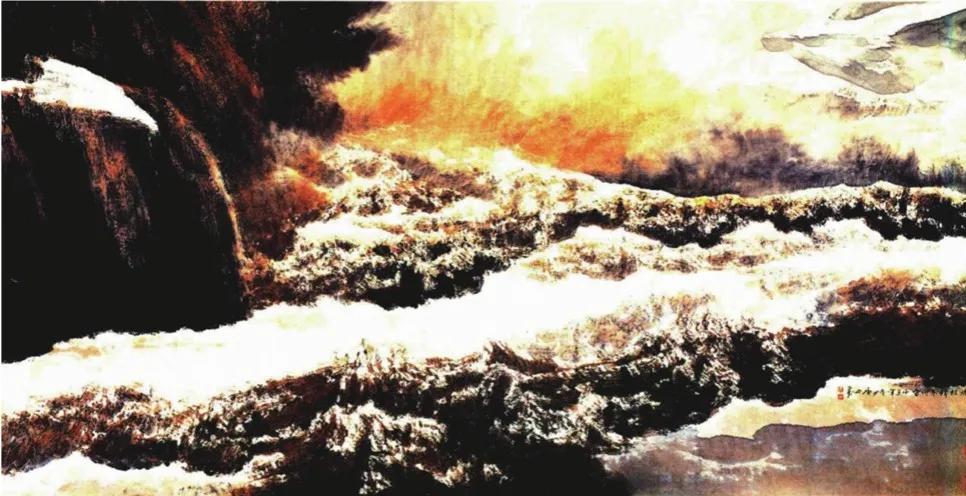

具体来说,最能体现自强不息民族精神及国家形象的是以壶口瀑流为描绘对象的画作。比如《黄河万里触山动》,以大写意的笔墨描绘壶口瀑流直泻而下冲撞河岸山峦的翻滚之态,酣畅淋漓地表现出黄河触山动地的英雄气概;又如《壶口水激四时雨》,以高光留白的手法来描绘壶口瀑流从高处急速冲决而下形成“雨”般水雾,从而彰显出黄河勇往直前的豪迈品格;再如《黄河西来决昆仑》,采用局部表现整体的手法,以破笔散锋反复皴擦而正面画出黄河水冲破昆仑阻碍、汹涌西来的气吞山河之势。总之,当白庚延的这些画作将“黄河西去决昆仑,咆哮万里触龙门”“西岳峥嵘何壮哉!黄河如丝天际来”“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”的诗句转化为具体可感的艺术形象时,不但黄河触山动地、冲破阻碍、勇往直前的英雄气概跃然纸上,而且自强不息的民族精神及国家形象也跃然纸上。

二

白庚延通过实与虚、简与繁、暗与明的强烈对比来完成黄河形象的塑造,进而完成山河壮丽、自强不息的国家形象建构。

首先是实与虚的强烈对比。讲究虚实相因相生乃是中国山水画的基本创作法则和审美原则,通常情况下,古典山水国画将山峦、林木、舟桥视为实,而将天空、河瀑、云烟视为虚,从而在画实景时给予更多笔墨而在画虚景时给予的笔墨较少,甚至以留白来处理。白庚延则在此基础上,通过笔墨的特意分配——实景分配笔墨多、虚景分配笔墨少甚至无,从而让实景更实、虚景更虚,并形成一种虚实对比极为强烈的画面。比如《河汉无极》《壶口瀑布》《壶口水激四时雨》《涧谷终日雷》《喷薄风雷河汉落》《日暮长河急》等画作,以浓重之墨描绘黄河的礁石、山峦,而以清淡之墨或色描绘水纹、波浪或天空,尤其常以高光留白之法处理浪花,从而形成实与虚的强烈对比。最典型的是《天尽头》,为了强化实与虚的对比而暂时搁置“墨分五色”的审美法则,画面少部分的河水、山峰以淡墨淡色或高亮留白表现,而画面一半以上的河岸、礁石和天空则完全以浓重墨色描绘。当然,因为白庚延的黄河题材国画很多是直接以水流、波浪为画面中心对象的,那么就应该直接将水流、波浪视为实景来进行描绘,那么此时虚与实的对比就不再是天空与山峦、水流与林木、云烟与舟桥,而直接是河水、瀑流、波浪本身不同部位的虚与实的对比。比如《鸿》《黄河古渡》,近处的黄河水浪和浪谷以重彩表现,而远处的黄河水浪和浪峰以淡彩或高亮留白表现,以此形成实与虚的强烈对比。

其次是繁与简的强烈对比。白庚延黄河题材国画繁与简的强烈对比的形成,和实与虚的强烈对比有关,详细地说就是,因为白庚延追求实与虚的强烈对比,所以实景需要用更多的笔墨来完成,而虚景需要的笔墨则相对较少甚或可以以留白完成,即实景的完成要么需要线条多而精描细绘、要么需要块面大而泼墨如云。比如《壶口瀑布》《壶口水激四时雨》等画作中的礁石、河岸、山峦等实景,多以泼墨泼彩之法来表现,而瀑流、水浪等虚景,则多以破笔皴擦淡墨淡彩或高亮留白之法来表现;又如在《黄河古渡》《鸿》等画作中,近处的黄河水浪和浪谷等实景常用破笔散锋反复皴擦而成,而远处的水浪和浪峰等虚景则皴擦不多、笔墨很少,甚至以留白来完成。此外,白庚延黄河题材国画繁与简强烈对比的形成,也与其秉持的“逐鹿者不顾兔”的创作观念有关。所谓逐鹿者不顾兔,据《淮南子·说林训》的解释就是追赶鹿的人顾不上看兔子,用在白庚延的创作中就是指在大局、大关系的统摄下要敢于舍弃一些不重要的东西,即“该舍的毫不怜惜地舍弃,该省的决不多加一笔”[2],以此达到艺术化地处理虚实和繁简关系的目的。正是秉持此创作观念,白庚延经常通过大量的留白来表现波浪的浪峰和激流撞击礁石或河岸而溅起的水雾,黄河的水浪翻滚、激流澎湃和水雾弥漫的雄姿英态便得以表现。

最后是暗与明的强烈对比。白庚延的黄河题材国画非常注重明暗光影的表达,而暗与明强烈对比的形成又与其画作实与虚、繁与简的强烈对比有关。以《天尽头》《遥遥万里辉》《日暮长河急》《咆哮万里触龙门》《壶口瀑布》《壶口水激四时雨》等为代表的画作,其实景、繁笔之处常因墨浓彩厚而光影趋暗,而虚景、简笔之处又因墨淡彩薄甚或留白而光影显明。如果从具体技法上看,白庚延大胆使用泼墨之法而让画面出现大面积的黑灰景,又常用留白之法而使画面产生大面积的高亮色,从而导致暗与明强烈对比生成。可以说,暗与明的强烈对比同实与虚的强烈对比、繁与简的强烈对比一起,让白庚延的黄河题材国画不但呈现出一种大黑大白、大干大湿、大开大合、明朗刚健的艺术风格,而且非常写意地表现出黄河的壮丽阔大以及英雄气概,进而完成山河壮丽和自强不息的国家形象的建构。

三

白庚延善于通过意境的营造来塑造黄河形象、表现民族精神和建构国家形象。所谓意境,简单地说就是表意之境,即能够表达情感哲思的情景交融的诗意空间。对于绘画作品来说,这种诗意空间即意境的营造,具体到技法层面就是通过构图、意象(形象)等绘画语言创造出蕴含着情感哲思的图式结构和画面形象。至于白庚延的黄河题材国画创作,亦是如此。

首先,在黄河日照类题材和黄河人家类题材画作中,白庚延善于通过辽远静穆的诗意空间来营造意境。在《大河旭日》中,白庚延采用“远平视角”进行构图,通过近景中的山岗、近中景的临长河观旭日的俩人两骑、中景的黄河水面、中远景飞翔的水鸟和远处的旭日天空完成的由近及远的图式构造,让画作顿生“寸二画面、千里江山”的辽远之感;白庚延又通过山岗矗立的安静感、俩人两骑观河赏日的安详感、水鸟空中飞翔的松弛感和旭日悬于天空的永恒感组成的画面,让画作生出山河无垠的静穆之感;而且,深沉的、暖色调的使用,还让画作的静穆不是“江山数峰青”的冷寂式静穆,而是“日出江花红胜火”的温暖式静穆,从而更容易激发出观者内心热爱祖国山河的恋恋深情。可以说,该画作通过构图营造出辽远空间的同时,又通过特定的形象和色调,让这个空间充满静穆温暖的诗意情感,那么观者既可品味到祖国的山河壮丽,又可生出深沉的故土之恋。在《黄河两岸度春秋》中,白庚延仍然以“平远视角”进行构图,通过近景的黄土山峦及其民居、中景的黄河水和远景的水鸟、云天的图式构造,让画面显现出辽阔深远的空间感;而河边黄土山峦的屹立、窑洞的掩映其间、水鸟的翱翔与水天一色的画面搭配,又让画作充满温馨静穆的诗意情感。同样,观者通过辽阔深远的意境便可以深切感受到祖国的山河壮丽,又可通过温馨静穆的意境生发出深沉的故土之恋。

其次,在黄河激流瀑布题材画作中,白庚延还善于通过刻画触山动地、巨浪翻滚、水雾迸溅、雷声轰鸣的黄河形象来营造震撼人心的意境。在《咆哮万里触龙门》《黄河西来决昆仑》《黄河万里触山动》《盘涡毂转秦地雷》《涧谷雷鸣》等画作中,白庚延以“近平视角”进行构图,采用以局部见整体的近景式或特写式构图来刻画黄河瀑布激流;同时,白庚延采用泼墨法来表现河岸山峦或水浪暗面,用墨破色之法来渲染浪花激流,用破笔散锋皴擦之法来描绘水流波浪,采用高光留白之法呈现波浪的浪峰和飞溅的水雾,采用以形写声之法来表现黄河激流瀑布的声音。于是,黄河激流瀑布因各种笔墨技法的使用而尽显其触山动地、巨浪翻滚、水雾迸溅、雷声轰鸣的英雄气概和气吞山河之势,加之以“近平视角”进行构图而让黄河激流瀑布宛在眼前,因此其震撼人心的意境油然而生、跃然纸上。

正是因为善于营造意境,所以白庚延的黄河题材国画具有浓厚的诗意美,即所谓的画中有诗。古今作画、论画皆推崇画中有诗,而画中有诗的方式有三种:第一种是在画上题诗,此种方式难度较小而画家多能为之;第二种是根据具体的诗歌来进行创作,此种方式有一定难度,因为处理不好会将画作变成插图而图解诗歌;第三种是通过营造意境让画作本身内含诗情、诗意和诗韵,这是最难的画中有诗,因为需要娴熟的技巧以及巧妙的画面构图、形象塑造和色彩使用,方可完成意境的营造。从这个角度来说,白庚延走的是第三种画中有诗的路子,采用最具难度的方式来营造意境,这也足见其黄河题材国画艺术的高超和国家形象建构的巧妙。

四

白庚延以“白氏水法”来描绘黄河水和建构国家形象。黄河题材国画经常要面对如何描绘黄河水的问题,不同的画家有不同的方法,或以古法为之,或在古法基础上吸收西法为之。白庚延则是在古法的基础上加以创新而形成特有的“白氏水法”,并以此淋漓尽致地表现出黄河触山动地、浪涛翻滚、水雾迸溅、雷声轰鸣的英雄气概,进而建构出山河壮丽、自强不息的民族和国家形象,正如王全德评价白庚延所言:“他以崭新的水法来画他心中神遇已久的黄河,画中华民族的精神。”[3]

画界有“靠山不靠水”的说法,因为即使古人画江河湖泊、激流瀑布、溪涧山泉时有成法留传下来,也不过是简单地用勾线表现水纹、用淡染表现水面,有时再辅助景物倒影反衬之法。白庚延在古代绘水法的基础上,随着黄河题材画作的不断问世而探寻出成熟的、有着个人特点的白氏绘水之法。特点之一是,画家不拘泥于前人以线绘水的成法,而大胆引入浓墨重彩的块面来描绘黄河之水,最常用的技法就是在简单勾线造型的基础上,借用国画中山水画里画山时的“块面皴”之法,用破笔散锋多次皴擦出水纹、瀑布、激流的主体,使得所绘之水更具厚重感,《黄河之水天外来》《黄河古渡》《黄河两岸度春秋》《遥遥万里辉》等便是体现此法的代表性画作。特点之二是,画家有时使用更加写意、更加自由、更具表现力的泼墨泼彩之法来表现水浪激流,那么由此形成的大块面的、自然天成的、水墨淋漓的黄河水浪激流,不但更具厚重感且更加绮丽,《鸿》《黄河万里触山动》《黄河水黄土地》等便是体现此法的代表性画作。特点之三是,画家大胆使用高光留白之法来表现水浪的浪花以及激流瀑布溅起的水雾,由此形成的大面积白色高光同浓墨重彩之间形成强烈的虚实对比,从而使得所绘之水雄姿英发,使得画面硬朗刚健,《河汉无极》《壶口瀑布》《壶口水激TA0OGg3WzXEZ9f6PRHZZEA==四时雨》《黄河西来决昆仑》《涧谷终日雷》《喷薄风雷河汉落》《山鸣谷应》《河汉无极》等便是体现此法的代表性作品。特点之四是,画家经常使用“墨破色”之法来渲染黄河水浪瀑流,即先用破笔散锋皴擦或泼彩之法给水浪瀑流渲染上抒情性极强的黄、红、褐之色,然后再以或浓或淡的水墨破之,从而创作出一半客观写实和一半主观抒情的、肌理天成且瑰丽华美的黄河水浪瀑流。

可以说,白氏水法的四个特点让其笔下的黄河水极具审美感,韩翰在给《白庚延山水画析览》一书所作的序言中称赞其笔下之水:“不管是微波荡漾,还是洪涛翻滚,都是有形、有色、有势、有声。站在画前,那滚滚涌动着的浪花不仅有三度空间的感觉,而且能看到依稀变幻着的光和氤氲着的气;有几幅画,更让你感到山鸣谷动,雷霆震耳。”[4]如果横向相较的话,白庚延黄河题材国画中的绘水技法,与谢瑞阶、王世利、周韶华、徐惠君等画家的绘水技法一样,不但具有较高的创新性和艺术性,而且成为当代山水画在绘水艺术上取得新成就的标志,显示着中国山水画画水之法的当代丰富与发展。

总之,白庚延通过强烈的虚与实、简与繁、明与暗的对比,通过意境的营造以及白氏水法的使用,让黄河壮丽的景色及其内蕴的英雄气概、自强不息精神得以艺术化呈现,进而让山河壮丽、自强不息的国家形象得以艺术化建构。

参考文献:

[1][2]段传峰,主编.白庚延[M].北京:中国文联出版社,2006:68.

[3]王全德.白庚延山水画解读[J].北方美术,2000(2).

[4]韩翰.白庚延山水画析览·序[M].石家庄:河北美术出版社,1998:1.

作者单位:洛阳师范学院文学院