立足乡土:基于劳动教育的思考与实践

2024-10-25范立霞

摘要:《义务教育劳动课程标准(2022年版)》的“指导思想”部分指出,要“培育学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力”,让学生“成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。大连高新技术产业园区龙王塘中心小学全力打造劳动教育的强劲引擎,营造育人文化氛围、开发评价式任务清单、保障劳动育人条件、搭建和乐课程体系、构建立体结构评价体系,高质量开展劳动教育,促进学生德智体美劳全面发展。

关键词:劳动教育;课程;评价

大连高新技术产业园区龙王塘中心小学(以下通称“学校”)始建于1914年,北临横山北普陀主题文化公园,南临黄海之滨,毗邻龙王塘百年樱花园,自然风光与人文景观相得益彰。独特的地域环境让学校在建校之初就有开荒赶海、种植、纺织、中草药采摘等劳动项目。新时代党的教育方针指出,教育必须与生产劳动和社会实践相结合。学校扎实落实课程目标,校本化实施国家课程,致力于发展学生的综合性学习能力。

一、设立校本化劳动主题,营造育人文化氛围

(一)“润”环境文化

学校从校园文化大环境出发,在传统文化中寻根溯源,利用教室、厅廊、场域等,设计布置劳动文化,将学生劳动成果上墙、上树、上桩、上柱、上线、上台、上屏幕,树立“劳动最光荣,劳动最崇高,劳动最伟大,劳动最美丽”的劳动观念,让劳模故事随时映入学生眼帘、飘进学生耳畔,学校成了学生的劳动作业博物馆,校园劳动文化全时空浸润学生心灵。

(二)“长”管理文化

学校出台劳动教育管理制度和劳动公约,分管理责任到人,将二十四个劳动场域划片,设立“场长”管理场域、“园长”管理园子、“室长”管理劳动教室、“苗长”管理禾苗、“水长”浇水灌溉、“工具长”管理劳动工具。“长”管理贯穿生产劳动全过程,定期对“长”戴肩章授权,这样的划片分层管理,将责任导向性和趣味性相统一。学生团结协作,打通劳动教育管理上下主渠道,形成上通下联的劳动管理文化。

(三)“跨”教研文化

教会学生劳动,教师首先要学会劳动,还要学会怎么教劳动。学校遵循“外部输血,内部造血”原则,通过校内选拔、社区招募、家委会推举,组建了一支专兼职劳动教师队伍。针对劳动教师来自四面八方、专业水平参差不齐的问题,学校在各个年级、各个学科中选拔优秀教师组成劳动教育团队,设立劳动教育教研组,定期开展教师跨年级、跨学科教研。学校教师作为大连市劳动名师工作室室长,还经常组织跨学校教研模式,引进包括五老在内的各行各业专业人士担任导师。学校对教师进行考核,为结业教师颁发证书,保证劳动教师持证上岗,形成教研引领劳动教育校本化实施、劳动课科学施教的研修氛围。

二、开发评价式任务清单,落实育人目标导向

评价式劳动任务清单是指评价标准与劳动任务清单有机融合,引导学生带着评价去劳动,充分发挥评价的育人导向功能,促进学生劳动素养的提升。

十年打磨一份清单。学校曾在2014年制定过劳动任务单。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)出台后,学校反复研读新课标,思考如何把劳动教育任务落实落细,最终将原来笼统的劳动任务单按照新课程十大任务群调整为新劳动清单。为发挥评价的督促作用,学校劳动教研团队又在新劳动清单的基础上开发了评价式任务清单。

评价式劳动任务清单包括四个部分:年段分解目标、评价内容和形式、任务清单具体内容、实施建议。教师根据新课标分年级梳理和分解目标。在新课程三类劳动十大任务群中融入学校已有的传统特色劳动项目,形成六个年级的劳动任务清单。以六年级特色劳动中草药种植、采摘为例,为了完成这一劳动任务,学校开发了近一亩的本草园,开展中草药和药食同源类植物种植。从无到有,从播种到收获,从观察到探究,学生学会选择——种什么是学生自己共商选择的结果;学会养护——怎么种,怎么除草,怎么采摘;学会使用——板蓝根做成茶饮片,艾草叶搓成艾条进行艾灸调理,制作丝瓜烙等;学会学习——通过观察幼苗的生长,发现问题、解决问题,写下研究实践报告册;完成种、养、收、用的劳动实践闭环。

实施建议部分根据清单内容制定学校、家庭、社会“三位一体”的实施建议。学校方面:制定学生生活起居劳动和生产劳动任务清单,与家长签订共同携手引导承诺书,布置家务劳动作业;家庭方面:家长以身示范,坚持引导孩子实施劳动;社会方面:与社区联合,开展社区居民劳动竞赛活动。

三、利用本地劳动资源,保障劳动育人条件

(一)场域资源

场域资源是保证学生真劳动的关键。学校相继开发了本草园、蔓藤廊、龙门山、心耕园、子耘园、吃茶去、乐善堂等劳动场域;此外,学校充分利用社区资源,在所辖的自然村开发了“饶美八村”校外劳动实践基地;与大连中医药文化博物馆携手打造了一个中医药文化传承基地。在场域的保证下,学校劳动教育特色彰显、行稳致远。

(二)物资资源

1.自制、购置、捐赠劳动工具

工具是保证完成劳动任务清单的必备资源。学校通过多种途径获得劳动工具:教师教学示范使用的工具由学校统一购置;劳动周等特色活动使用的特殊工具由社会及爱心人士捐赠;日常生活劳动和生产劳动中经常使用的小工具由学生自备、自制。例如,用废旧的长筒袜做成肥皂袋挂在洗手间,洗衣液瓶改造成快速洒水器、用油壶和细钢丝自制轻便拎水桶、用矿泉水瓶制作手摇洒水壶,高效使用身边的资源,效果好,安全性高。同时,教师发动学生带来废旧塑料桶作为“雨水接收器”,接雨水和山泉水浇灌各场域的作物。教师还带领学生开展科技引领劳动创新实践活动。如在项目式主题实践中,设计自动计时引水灌溉系统,解决植物生长期间的用水问题;设计水车装置,将山泉水引入田园。

2.劳动材料

学生自己到田间地头采集种子进行育苗,将育好的苗移栽到班级责任田。在采种、育苗、移栽、管理、采收劳动中,学生了解了植物的种植方法和生长规律。学生在堆肥房将厨余垃圾转化成富含植物所需营养的有机肥,既绿化环境、又改良土壤。师生上山捡拾柴火烧制草木灰肥,既用于蔬菜的营养供给,还可以防虫防害。学校通过捡拾粪肥等活动培养学生不怕脏、肯出力流汗的劳动品质。

四、搭建和乐课程体系,促进育人有质量

(一)课程

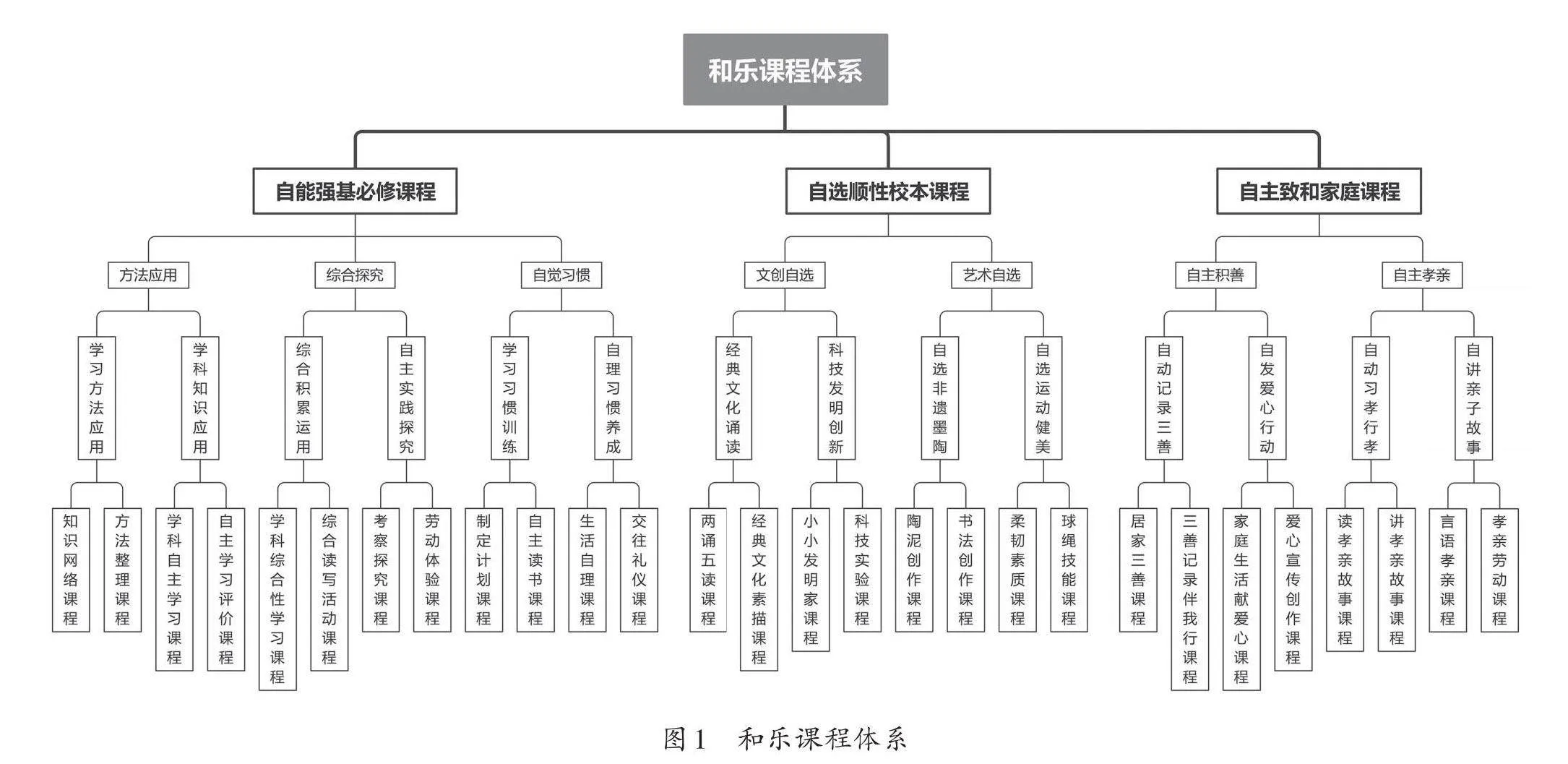

学校从和乐课程中分解劳动课程,依据清单搭建纵向衔接、横向递进的劳动课程结构,使一到六年级的课程既相互独立又紧密联系,既有分段实施内容,又有小学六年一贯到底的特色项目。和乐课程体系如图1。

学校上通对立德树人的思考,下联对学生学习质量的追问,以劳动为牵引,深入跨学科主题学习。学校将劳动教育与科学学科融合,由传统劳动走向智慧劳动,设计科学劳动教育改革方案。例如,六年级的劳动课程主题和土壤有关,探究土质的酸碱性、湿度、肥沃度等。四年级学生在劳动时被蚊子叮咬,学生就此开展研究;将劳动教育与数学学科融合。“给果树穿冬衣”课程中,学生自主计算圆柱的表面积和涂料成本,感受数学在生活中的价值。在“制作畅销奶茶”课程中,“比”的知识落地生根。

学校实现德智体美劳五维联动、融合发展,终成素养。学生在泥土里学会耕耘,在烟火气中体会“‘烹’然心动”,在指尖打开大千世界,在真实的场域里以更自由的状态投入对未知世界的探索。

(二)课堂

一是必修课。按授课场域设计三种课型:室内课、室外课、室内室外结合课。学校根据任务清单实际,统筹授课时间,在保障授课总时数的前提下,设置长短结合课和“双主体”课堂教学流程。

二是必修延展课。学校整合了学生一天在校时间,进行劳动跑课。跑课是指在语、数、英等学科的课堂上,每节课有“前测”教学,成绩达到优秀或自定目标的学生,就可以选择自己感兴趣的劳动项目,参加跑课。老师将学生的文化课成绩记录在跑课入场券中,聘请劳动技能强的学生担任“小先生”,搭建劳动“角落小课堂”,每天校内总劳动时长至少一小时。

三是劳动周课堂。学校每学期开展一次劳动周活动,以劳动周的形式检验学生的劳动习惯和技能掌握情况。如面点、烹饪等劳动通过学校教授技能、居家亲子学习实践、学校开展比赛检验的方式进行。义卖则是学生将本草园、子耘园等劳动场域收获的成果,通过市场调查、策划售卖计划、深加工体验等一系列项目式劳动体验,让劳动真实发生。劳动周过程中,学生一起出力、一起流汗,完成一项具体的周期性项目。学生的实践能力和合作竞争意识在任务的实施过程中得到提升。

五、立体结构评价体系,助推核心素养落地

(一)评价方式

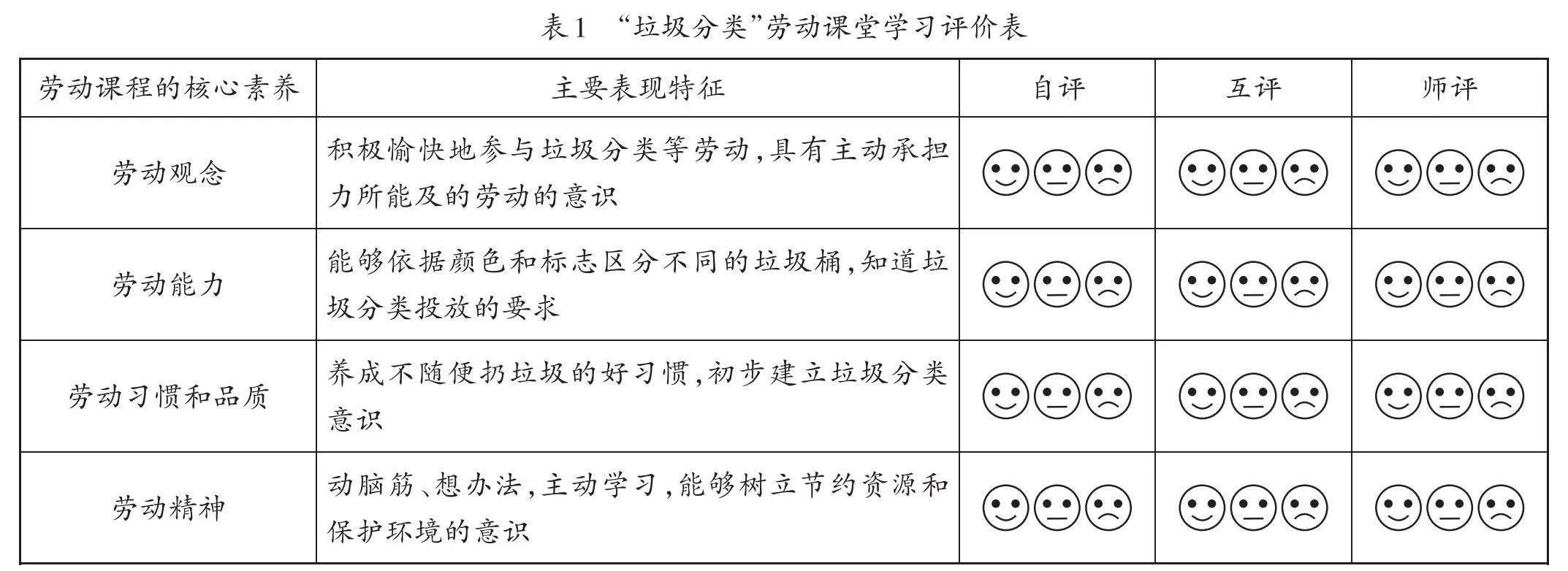

为了达成劳动教育综合性育人、个性化发展的育人目标,学校把评价式任务清单中的评价部分深化、细化,设计了劳动课堂学习评价表,其中包含过程记录、自评他评、综合性评价三部分。其中,过程记录旨在记录学生平日劳动习惯的养成;自评他评旨在引导学生自我反思劳动过程;综合性评价旨在帮助教师了解学生劳动成果的质量,及时跟进指导,抓在经常、久久为功。以“垃圾分类”这一劳动项目为例,劳动课堂学习评价表的具体内容见表1。

(二)评价方法

学校经历三年的劳动评价研究,开发了以下几种评价方法。

一是“表”评价。“表”指的是“五个一记录表”,主要内容包括:班级姓名(指谁去干)、劳动项目(指干什么)、劳动时间(指什么时候干)、图像表征(指画图或拍照记录)、过程记录(指怎么干)。

二是“板”评价。教师通过“拾光记忆”记录板详细了解学生到场域劳动的时间、人员、具体流程等情况。每天一记录,劳动专干或“场长”将记录的情况进行拍照反馈,大家互相学习、自我评价,同时起到监督的作用。

三是“星”评价。教师每天评价班级的劳动情况,并以星级打分的形式表现出来。

四是“码”评价。码指的是二维码。为了展示各班级三大类劳动每周开展情况,每个班级通过信息化智能辅助,利用大数据平台设置了班级劳动二维码,宣传自己的劳动成果。教师通过扫描二维码,可查看班级相关的劳动信息以及每名学生的劳动精彩瞬间,每周一更换。小小的二维码不仅让劳动留痕,更让成长看得见。

在评价体系中,学校更多强调学生自评,尊重学生的评价主体地位,调动学生的主动性、积极性、形成劳动自觉。通过评价促进师生劳动不离口和手,实现劳动素养落地。

“劳力劳心,亦知亦行。”学校通过劳动教育让青少年懂得劳动是一切成功的必经之路。在这个过程中,教师把看似琐碎、零散的劳动学习用自身的专业技能不断地连点成线、连线成面、连面成体,使之趋于系统化,让劳动教育赋能学校走向自主发展。

参考文献:

[1]吴凤华.小学劳动教育校本化实施的有效探索[J].辽宁教育,2023(10).

[2]李杜芳,孙彬,吴莉荣,等.基于“五育融合”的劳动教育课程体系建设[J].中小学德育,2024(9).

[3]杨燕.家校社协同的劳动教育策略:以培养小学生劳动意识为例[J].新课程,2024(23).

[4]任相昀.基于核心素养的小学劳动教育创新路径[J].天津教育,2024(23).

[5]施骏琪.新时期小学劳动教育途径的探索和实践研究[J].教育,2024(17).

(责任编辑:赵静璇)