技术哲学视域中体育学方法论的形态表征、内在逻辑与发展启示

2024-10-21郑旗王俊辉

摘 要:体育学方法论随着科学技术进步而不断丰富与发展,如何提升伴生成长于科技的体育学研究方法使用水平,既是关乎体育学研究方法的应用性问题,更是哲学问题。研究发现,(1)技术哲学所承载的认识论功能、解释性工具价值以及方法论意义,对于进一步认识与深化体育学方法论具有重要的价值;体育学方法论随着技术进步呈现出螺旋式上升的发展态势,并逐渐形成了以技术为中介环节,实现主体与客体、认知与实践辩证统一的关系特征。(2)从技术哲学的理论体系来看,体育学方法论呈现出显性机械体形态的哲学表征,即强调体育学方法论的规范性和流程性,追求精确、高效和稳定;同时,体育学方法论还具有隐性生物体形态的哲学属性,即关注体育学方法论的生命力和可成长性,强调其在不断变化发展的社会环境和使用环境中持续完善、走向成熟的能力。(3)体育学方法论的内在发展逻辑可归纳为由描述走向经验、由经验走向建构、由外在走向内在3个阶段,基于经验、顺应规律和追求融合分别是其3个阶段的核心要义。鉴于此,体育学方法论有必要从技术哲学中汲取养分,发掘体育学方法论的哲学本质、坚持经验性与规范性的基本手段、更新体育学研究的方法工具,进而推动体育学方法论走向新的繁荣。

关键词:方法论;技术哲学;体育学方法论;形态表征;内在逻辑

中图分类号:G80 文献标识码:A文章编号:1006-2076(2024)05-089-08

Morphological Representation, Internal Logic and Development Enlightenment of Sports Methodology from the Perspective of Technical Philosophy

ZHENG Qi, WANG Junhui

School of P.E., Shanxi Normal University, Taiyuan 030031, Shanxi, China

Abstract: The methodology of sports studies has been continuously enriched and developed with the progress of science and technology. How to improve the level of use of sports research methods that grow with technology is not only a matter of the applicability of sports research methods, but also a philosophical issue. Research finds that: (1) The epistemological function, interpretive tool value, and methodological significance carried by the philosophy of technology are of great value for further understanding and deepening the methodology of sports science. The methodology of sports studies has shown a spiral upward trend with technological progress, gradually forming a relationship characteristic of dialectical unity between subject and object, cognition and practice, with technology as the intermediary link. (2) From the perspective of the theoretical system of technological philosophy, the methodology of sports studies presents a philosophical representation of an explicit mechanical form, emphasizing the standardization and procedural nature of sports methodology, and pursuing precision, efficiency, and stability. At the same time, the methodology of sports also has the philosophical attribute of implicit biological form, which focuses on the vitality and growth of sports methodology, emphasizing its ability to continuously improve and mature in the constantly changing and developing social and usage environment. (3) The internal development logic of sports methodology can be summarized as three stages: "from description to experience, from experience to construction, and from external to internal". The core essence of these three stages is based on experience, conforming to laws, and pursuing integration. In view of the above, it is necessary for sports methodology to draw nutrients from the philosophy of technology, explore the philosophical essence of sports methodology, adhere to empirical and normative basic methods, update the methodological tools of sports research, and promote the new prosperity of sports methodology.

Key words:methodology; philosophy of technology; methodology of physical education; morphological representation; internal logic

体育学方法论在长期的发展过程中,已经初步形成了定量研究、定性研究和混合研究三大研究范式。这三种研究范式并无优劣之分,但有适用程度之分,研究者会根据研究主题、研究基础、研究条件等现实因素确定最适合某一课题的研究范式,并依此来选择具体的研究方法。体育学方法论是蕴含在体育学术研究成果中的思想认知和方法体系[1]。研究者在实际运用方法进行体育科学研究过程中,往往会对方法学问题有新的感悟,但一般而言,应用过程中对方法学的新感悟是零散的,难以成体系地进行描述。对方法学问题的零散感悟实质上是对研究方法革新、研究技术进步的螺旋式上升的认知过程,而这种特殊的认知过程与技术哲学的内在指向相契合。因此,本研究站在技术哲学的角度梳理体育学方法论,以期为体育学方法论的进一步深入研究提供新的思路,进而推动体育学方法论的发展。

1 技术哲学对体育学方法论的指导价值

1.1 技术哲学内涵及其方法论的意义

技术哲学源于人们对科学技术不断进步后所带来的利弊的批判性审视和辩证性思考,其基本观点为:现代人类社会离不开由科学技术建构出的世界体系,人与技术人工物之间的博弈,丰富了人类社会的生活形态,但也为现实生活带来了诸多问题。经过哲学、自然科学、人文学界的长期讨论,在19世纪末期,学界对技术哲学的范式问题达成了初步共识:技术的进步在推动生产力发展的同时,也将推动乃至重塑人类对于世界本体、思维认知与方法工具的原有印象。可以说,技术手段背后隐藏着具有时代特征的本体论、认识论与方法论[2]。

迄今为止,学界认可的技术哲学发展历程中的三次重大转向为经验转向、伦理道德转向和内在主义转向[3]。技术哲学的经验转向发轫于美国,但提出于荷兰。美国哲学家皮特认为,海德格尔、吕埃尔、弗雷等哲学家基于批判立场对技术哲学全面否定的研究成果并不规范,应当参照技术在现实应用中的实践经验对技术哲学的观点进行经验性补充。20世纪90年代,以阿特胡斯、克洛斯、梅耶斯等为代表的荷兰哲学家明确指出,技术哲学已然表现出经验转向的态势[4]。21世纪初,维贝克推动了技术哲学的伦理道德转向,他认为,如果将技术视为一个现实问题,那么伦理维度就是一个无可忽视的层面。人类需要在伦理道德的框架下给出技术应用的合理范围。伦理转向后的技术哲学,开始关注具体的技术对人类生活造成的伦理后果,涌现出一大批像生物技术伦理、工程设计伦理等具体的技术伦理研究成果。技术伦理学研究执着于外在进路,预设了技术和伦理的二分,因而无法深入到技术与伦理相互交织的语境中洞察技术对人的认知和行为产生的重要调节作用。这种外在主义的困境极大地限制了技术伦理学的进一步发展,成为技术伦理学亟须克服的理论困境。因此,在技术哲学的伦理道德转向的同时期,技术哲学开启了以内在主义转向为核心的第三次转向,即试图超越伦理转向的外在主义困境,致力于一种更加内在主义的经验性研究,考察技术设计过程本身的动态性,并探讨该语境下产生的伦理问题[5]。

技术哲学的三次转向使得主体更加清晰地剥离出技术人工物对客体本质的遮蔽,即当工具意义上的技术成为人工物后,已然具备了能动性与实践性[6]。因此,技术并不仅仅是具有功能效用的工具手段,更是特殊的认识论方式和方法论手段。站在现代哲学的整体论视角观察技术哲学,已然成为发源于“技术人工物”并根据其变化而不断更新认识论与方法论的一套完整体系。从方法论而言,技术哲学的方法论价值则是借助技术人工物的形态推动现实问题的解决,将现实经验融入到人们的知识体系与方法工具中,并在后续技术进步的情况下不断进行验证、更新和重组,进而追寻事物的规律与本质[7]。

1.2 技术哲学对体育学方法论的重要性

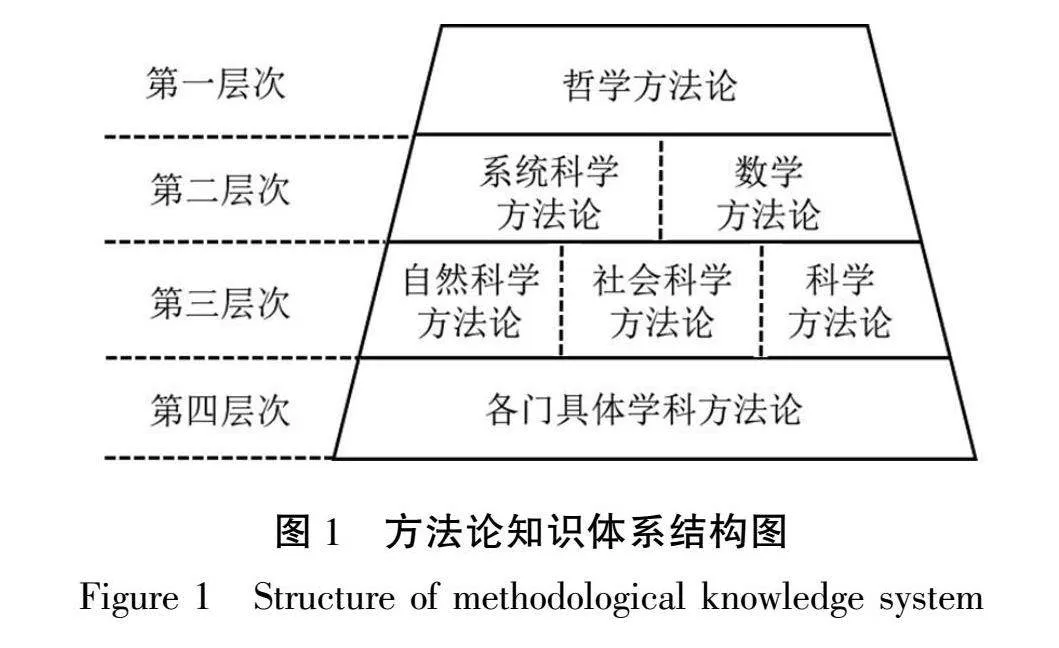

《韦伯斯特大词典》将方法论定义为:一门学科所使用的主要方法、规则和基本原理;对特定领域中关于探索的原则和程序的一种分析。参考叶澜的相关研究,从方法论的知识体系结构来看,方法论由高到低可分为4个层次(见图1)[8]。

有研究者认为“体育学的发展尚未成熟,不具备单一学科方法论”,但其实这是由于同一研究者在不同时期对体育学方法论的解释与看法不同,从而产生的一种“体育学不具备方法论”的认识误区。人们对方法论及其意义的认识过程是一个历史过程,体育学方法论的内涵亦是随着人的认识能力和对体育学认识范围的发展而变化的。探讨研究时所使用的方法都是适应当时的知识体系,以寻求最有效的解决问题的方法和策略,并提出较为一般性的原则,而不应以现有的认识水平对不同时期的体育学方法论做定格处理。体育学方法论关注的是方法整体与对象特性的适宜性问题,体育学研究对象的自然性、社会学和人文性,决定了体育学方法论既要关注单一学科层次方法论特性的发展,又要重视从上位层次方法论及其相应理论中汲取养分。新一轮的科技革命和产业变革引发的体育科学技术及其实践领域的深刻变革,促使研究者关注体育学方法论的进展问题。技术哲学理念为体育学方法论的深入思考提供了新视角,拓宽了体育学方法论的研究视域,也反映出人对于自身、对于技术乃至对于世界意义的思考。

技术哲学所承载的认识论功能及解释性工具价值,有助于对社会发展各领域方法论问题实现技术解蔽的目的。人类发展历史是一幅由技术发展推动生产力不断进步的宏伟图卷,科学研究的发展是如此,体育领域的发展亦是如此。随着技术哲学理论的不断进步,以技术物质形态所赋予的认知功能也不断地对体育学方法论产生着深刻影响,最直接的表现就是将新技术手段和新研究工具运用到体育学研究的过程中,从而使建立在技术哲学基础上的体育学方法论所呈现出的技术转向历史特征更加显现。如,计算机技术逐步兴盛后,体育学研究中先前使用的人工手动数理统计被一系列以R、Stata、SPSS等为代表的统计软件所替代,也产生了知识图谱、元分析等新的研究方法,为体育学研究者提供了极大的便捷性。时至区块链技术、大数据技术、人工智能技术不断发展的今天,ChatGPT[9]、Sora[10]等软件的出现更是为体育学方法论的应用提供了新的途径。可以说,体育科学研究的历史早已打上了明显的技术影响烙印,在体育学研究中有关“用什么技术手段”和“用什么方法工具”的讨论层出不穷[11]。

体育学方法论对于体育科学而言,不仅是分析体育科学问题的分析方法和思维范式,更是关乎体育科学发展的基础性问题,其自身的发展为体育学理论体系、学科体系的构建和科学化进程的推动发挥了重要作用[12]。体育学方法论亦是随着各种技术的进步,呈现出螺旋式上升的发展态势。体育学方法论不单单是研究主体与客体的二元关系,更是一种以技术为中介环节,实现主体与客体、认知与实践的辩证统一关系。体育学方法论秉持实证理念,将量化研究与质性研究并重。由于受到现代化技术分析的影响,长期实践过程中所形成的观察、实验、归纳、访谈等具体方法手段逐渐实现更新[13]。技术哲学作为哲学社会科学中揭示复杂性结构和深层次内在联系的解释分析工具,与依托于技术体系而不断深化的体育学方法论在本质上有着质的同一性。基于技术哲学视角审视体育学方法论,可具体分为目标角度和过程角度。从目标角度而言,体育学方法论是试图用新的工具或方法认识体育现象;而从过程实现的角度而言,体育学方法论则是通过技术的工具或方法认识客体对象内在的系统性耦合,从而剥离体育现象的外在遮蔽,找出影响其发展的物质性原因或意识性因素。

2 技术哲学视域中体育学方法论的形态表征

技术哲学认为,技术人工物本身并没有生成工具理性和方法认知,但作为社会实践主体的人生活在被器物与技术所建构出的世界中,会将已有同类技术的理解投射到陌生或未成形的技术人工物上,借此实现思维迁移与本质剖析。体育学方法论并未与技术哲学的基本主张相悖离,作为进行体育学术研究工作的特定技术工具,发掘其在不同哲学形态上的内在联系与发展,是深化体育学方法论的新的研究视角。

2.1 体育学方法论的显性技术哲学表征:机械体形态

马克思主义认为,尽管社会生活中各种复杂现象和复杂系统的形成条件千差万别,但本质上均符合系统论中“整体与要素之间,不同层次和结构功能之间的相互联系,以及系统与外部环境之间的基本辩证统一的规律[14]”。机械体形态是体育学方法论的显性技术表征,其归纳基点源于以牛顿为代表的近代机械主义哲学思想。他们认为,机械体作为一个包括了诸多形式各异、相互联结的机器运行过程的整体结构而不停地自动运转,各要素之间相互依赖且彼此平衡,使得系统任何部分的正常运行都以其他所有部分正常运行为条件[15]。这些功能简单的机器之所以能有效地运行,在于它们与其他自然系统一样遵循某些基本的自然规律,因而通过研究它们就有可能发现关于世界如何运作的深层原理。这就为运用机器作为隐喻或模型认识世界提供了本体论依据。随着近代工业化时代的到来,机器大生产成为主流,导致自然主义与人文主义的哲学原理产生交融,逐渐形成了自成体系的哲学分析范式[16]。而这种由技术哲学所导致的变化,使得体育学方法论的雏形萌生于以技术运行模式所展示出的解释学方法之中。基于机械因果联系的确定性和实体解释特征的本体论哲学(如,西方近代哲学)既有定量分析的影子,亦有定性分析的因素。与之相对应,体育学方法论也迎来了机械分析范式时代,学术研究过程以“流程化”和“制度化”为代表,追求学术研究中的机械式运行。如,按照特定方式收集资料、处理资料、分析资料,形成了一套类似于技术结构运行逻辑的固定工具,技术体系所实现的认识对象的数据化和算法化计算过程,在某种意义上是“用数学方法和质性访谈”所构成的研究的底层逻辑,不仅成为体育学方法论的萌芽与雏形,还贯穿于体育学术研究的整个系统。

2.2 体育学方法论的隐性技术哲学形态:生物体形态

技术哲学认为,机械体形态的工具实质上是生物体的外在“器官反应”,是机械体经过外化后所展示出的所有生物功能的集合。机械论哲学中“人是机器”的观点曾盛极一时,即指人类生存与社会生活体系实质上具有机械化、模式化的特征。但随着科学的发展,更多的哲学家认为,有机生命是人类行为的重要特征,绝不能以对机械论的片面解读遮盖整个人类的生活图景。因为生物体具备调节性与适应性,在面对不断发展变化的环境时能够发挥主观能动性,做出恰当的外部行为或内部优化去适应环境,而这种因时而变的特质是机器所不具备的。体育学方法论实质上是在机械定式的基础上,不断丰富完善的、不断从稚嫩走向成熟的与时俱进的独特体系。因此,体育学方法论的显性技术哲学形态是机械体形态,而隐性技术哲学形态是生物体形态。

体育学方法论的生物体形态表现在两个方面,一方面是体育学应用方法工具的能力逐渐走向成熟;另一个方面则是体育学的核心研究对象是人的运动与运动中的人,人是最高阶的生物体,具有可成长性。围绕人的运动所展开的体育学研究,亦承载着生物体的可成长性。(1)从体育学应用方法工具的能力逐渐走向成熟方面来看,体育学属于人文社会学科和自然科学学科的交叉学科范畴,其内容不仅涉及哲学、社会学、心理学、医学、力学等多种学科,并且不同母学科方法工具的应用与更新,会促使体育学研究方法不断从中汲取养分,集众家之所长,从而形成了与时俱进的体育学研究方法。如,大数据科学模型技术逐步趋于成熟,Gpower软件正在成为不少研究者估算样本容量的新工具[17];亦有研究者利用大样本二手数据探寻多个变量之间的关系,尝试进行内生性问题和因果推断,包括但不限于运用回归模型、发掘中介变量、探索调节变量等方式对体育学领域中的诸多问题展开研究与探索[18]。一系列的体育学研究实践活动表明,体育学研究方法是在工具迭代的情况下逐渐发展起来的,体育学方法论作为研究体育问题的一切具体方法的综合范式,将会在持续进行的微小方法革新的基础上,通过量变的积累最终形成质变,从而形成新的方法论范式有机体。(2)从体育学研究对象的可成长性方面来看,体育科学研究中最核心的议题均是围绕着“人”和“运动”展开的,人既是运动行为的作用者,又是运动结果的承担者。而人作为最高级的生物个体,人的生理与心理的成长与变化,具有高度的复杂性与个体差异性[19]。体育学研究方法需要以研究者为中心的科研主体进行操作与使用,再加之研究对象本身的生物体特性和与时俱进的方法学生物形态,因此,体育学方法论的隐性技术哲学表征是生物体形态。

3 技术哲学视域中体育学方法论的内在逻辑

体育学方法论已然在范式层面形成共识,但若要推动方法论范式层面的发展,就需要从哲学的视角看待体育学中的方法哲学。从技术哲学的视角梳理体育学方法论的内在逻辑,大致可将其概括为遵循由描述走向经验、由经验走向建构、由外在走向内在的发展路径,其发展核心则可归纳为基于经验、顺应规律和追求融合。

3.1 基于经验:由描述走向经验

体育学发端于人类对体育现象及其衍生体系的持续探寻,虽然后来体育学发展成为一门交叉学科,但不可否认其本质上还是一门研究体育的应用性社会科学。体育学方法论亦是受到了解释主义和实证主义哲学思潮的影响,逐步形成了以解释主义为基础的体育学质性研究萌芽和以实证主义为基础的体育学定量研究雏形[20]。

(1)解释主义从人类经验感知和语境的角度对应用性问题做出价值论层面的“应该怎么样的回答”,早已成为应用性社会科学的一大哲学导向[21]。而在解释主义思想影响下的体育学方法论,逐渐生成了体育学质性研究的描述雏形[22]。解释主义认为,对于描述性知识而言,解决实际面临的问题要比陈述其现有争论更加重要。如,体育学研究过程中针对体育概念的讨论,百花齐放,百家争鸣,但在解释主义思潮的影响下,体育学研究者应该尝试应用概念以解决问题,而不是过分聚焦到概念本身,同时在解决问题的同时,也往往会让体育学研究者获得新的认识和看法。换言之,解释主义哲学主张在现实的应用中归纳与总结有效经验,进而为解决现有问题提供新的、具有实用意义的方法策略和路径指导。

(2)斯宾塞与孔德所创立的实证主义哲学,是社会科学研究的一套主流思想,体育学方法论亦是汲取了实证主义的养分,奠定了重视经验的体育学定量研究基础。实证主义的基本观点是:全部哲学以经过科学检验的经验为基础,在经验范围内的知识才具有可靠性。实证主义强调由科学与技术所带来的方法和知识,认为只有在得以实证的情况下才具备应用于科学研究、生活实践甚至改造社会的可能性。孔德秉持统一的科学观,提出了进行实证研究的基本方法,即观察法、实验法、比较法和历史法,而这四种具体方法也在体育学术研究的过程中被广泛运用[23]。实证主义哲学思想为体育学方法论中的定量研究范式提供了哲学依据,并使该研究范式以数学和统计学为取向,在研究方式上注重量化,在研究方法的使用上更重视研究的“可重复性”与“可验证性”[24]。体育学方法论的经验性强调从实际经验出发,通过对体育现象的观察、实验和调查等实践活动,获取第一手数据和资料。而基于经验不仅能够帮助研究者更加深入地了解体育现象的本质和规律,而且还能在此基础上帮助研究者提出更加贴近实际情况的研究假设。同时,坚持经验性的基本手段也可以帮助研究者验证和修正现有的理论和假设,推动体育学的不断发展。并且从体育学方法的发展历程来看,不论是以实用经验为基础的质性研究还是以实证经验为基础的定量研究,都超越了描述,并将经验作为后续研究工作的基础和导向,为体育学方法论中的质性研究和定量研究奠定了基础。

3.2 顺应规律:由经验走向建构

基于经验和重视实证是体育学方法论的典型特质,但是经验性的研究并不能解决一切体育学问题,尤其是在涉及体育学功能、性质和结构等议题的讨论上,后置性的经验归纳并不能实现全面的推理与总结,这就呼唤体育学方法论做出向前置性价值判断的转向。正如技术哲学因技术无法实现对功能和性质等问题的回答,而吸收人文主义和建构主义学派的部分观点后,从技术伦理的角度指出了“人”与“技术人工物”的交织关系与价值意义。同样,体育学研究对象具有自然性、社会学和人文性,而体育学方法论旨在揭示人类认识活动中不同层次的对象与方法的关系,因此,诸如体育精神、体育意识等方面的研究仅凭“经验”难以进行系统的研究设计和深入分析。如,关于“体育价值观”的研究,20世纪80年代和90年代,有不少研究者基于经验,利用质性访谈和量化研究的方式对体育价值观进行了研究,但由于体育价值观是体育观念层面中较为复杂的议题,利用经验所做出的后置性经验归纳,会受到质性访谈样本的偶然性、问卷设问的不全面性等方法特征或技术属性的制约,即使利用了先进的技术手段去分析,也难以得出较为精准且全面的体育价值观[25]。

体育学方法论从人文主义与建构主义中吸取经验,融合其部分观点,进而推动其在人文领域的认知升级。人文主义认为,社会现象的独特功能、性质、规律决定了不能单纯地效仿自然科学的研究方法[26];建构主义则认为,要辩证地看待社会事物,通过以批判性继承的方式实现知识与方法的解放,既要客观地认识自然和社会,又要充分发挥主观能动性,敢于质疑。如,在人文主义与建构主义观念的影响下,有不少研究者转而利用前置性的价值判断对体育价值进行研究,反而得出了更加客观的结论。因此,在人文主义与建构主义观点的影响下,体育学方法论从侧重经验,走向经验与批判并重。同样在研究过程中,体育学方法论在保留了客观性和坚持有效性的基础上,尝试用人文与批判的观点丰富体育学研究,使体育学术研究在研究对象的选择上,往往从日常、平凡的事物出发,聚焦于体育观念、体育行为与体育结果,并深入研究体育对个体、体育对群体、体育对社会现象所做出的解释和赋予他们的功能结构意义[27]。将原本囿于经验范围内的知识与结论,进行批判性的继承和更加全面的价值判断。

3.3 追求融合:由外在走向内在

技术哲学认为,技术水平的不断进步会使人类发生由关注技术表征到深入技术内在的关键转变,简称为内在主义转变[28]。秉持着经验性与建构性要求的体育学研究者在科研过程中发现,某些情况下单一质性研究或量化研究并不能得出令人信服的结论,由此展开了对体育学方法论的新思考。在外在的研究手段不能完全达到体育学研究者预期目标的情况下,开始出现从外在方法应用向结论内在联系的重大变化。研究者们开始思索超越质性研究和定量研究方法学的合理性和可能性,并逐步进行了科研探索[29]。在体育学研究中,不少研究者开始使用混合方法对某一问题进行综合研究,就目前的发展趋势来看,越来越多的体育学博士论文采取了混合研究的范式[30],其本质是研究者们更加注重研究问题与结论之间的内在关联性乃至因果推论。从研究的预期目的来看,体育学研究者们往往期望用不同的研究方法得出一致或相似的结论,进而达成结论之间的互证,增强研究的说服力。

从哲学角度看,混合研究的哲学基础可追溯到实用主义与辩证主义。换言之,“实用主义与辩证主义是混合研究的哲学逻辑起点[31]”。实用主义认为,应当利用一切方法解决经验困难,而非囿于思维定式。这种观念为混合研究方法的产生与发展提供潜在的空间,避免了研究者在方法选择时回答“是选择质性研究或定量研究”的难题。但是,如何实现定量与定性的结合,实用主义并未给出答案。而辩证主义主张二者之间的关系为辩证统一。格林等人将辩证主义作为混合方法研究的方法论基础,试图将实证主义方法论与建构主义方法论置于辩证统一的互补关系之中[32]。在此影响下,以追求融合、注重内在联系为代表性思想的混合研究范式成为体育学方法论中的新范式,并与已经生成的定量研究范式和质性研究范式共称为体育学方法论的三大范式。虽然混合研究范式往往能够生成具有“内在联系”且更具说服力的研究结论,但是混合研究范式的运用,往往是针对复杂性议题所采用的操作方式,并非所有体育学问题都需要运用混合研究范式去解决,不能为了使用混合方法而将“方法凌驾于问题之上”。因此,在追求体育学研究结论内在联系的同时,技术哲学的视角对把握研究问题与研究方法之间的关系具有重要的指导作用。

4 技术哲学对体育学方法论发展的启示

4.1 发掘体育学方法论的哲学本质

哲学是世界观和方法论的统一,对于技术哲学而言,技术与方法是内在世界观的外在投射,技术人工物能够将其世界观的本质含义通过现象与功能反映出来。体育学方法论范式是进行体育学术研究的外在工具,要想真正使外在的方法工具被体育学学术共同体所接纳,就需要站在哲学的高度明晰“体育学方法论是什么、体育学方法论因何而存在、体育学方法论将何去何从”等问题。在学术研究体系中,充分把握研究工具与方法论的本质,能够有效减少乃至避免对研究方法的误用。站在哲学本质的角度上能够帮助体育学确认问题并对问题提供合理解释,进而在此基础上尝试建立假设及确立各个要素之间的联系,或者是通过类比的方式进行逻辑推理,提出具有说服力的洞见。因此,应当从哲学的角度研究发掘体育学方法论范式所蕴藏的世界观,即体育学方法论范式的本体观、认识观和方法观[33]。利用哲学所拥有的整体性和非加和性去分析体育学方法论范式的本质,有利于深入挖掘体育学方法论的中心思想,并在寻求方法论体系理论关照的同时,将其整合与完善。在某些方面改变研究者们对某一方法的认知并对其不断进行批判和反思,可推动该学科更好地进步与发展[34]。

4.2 坚持经验性与规范性的基本手段

体育学方法论范式是独特的技术人工物,在研究中往往采用倒置性的实践视角对其进行验证,将本该属于体育学方法论的问题转移为研究过程的问题。受唯工具论和结果导向固有模式的影响,在三种范式的研究过程中更加注重研究工具与研究结论的分量,过分倾向于体育学方法论的技术理性和技术描述,而忽视了体育学研究过程中研究结果的经验性与研究工具的规范性问题。因此,为达到螺旋上升式认识体育学方法论的目的,势必要从工具描述走向哲学诠释的应然道路,在保留体育学方法论哲学特性的同时,坚持经验性与规范性的基本手段。体育学方法论的经验性与规范性,要求研究者关注于技术哲学转向的内在本质,确保研究过程的科学性和结果的可靠性。美国技术哲学家皮特曾有“回归技术本身,打开技术黑箱”的著名论断,毕竟对体育学方法论这一技术人工物的认识愈发全面,愈能使体育学方法论向正确的方向发展。但在技术哲学的视域中,描述性研究是实现经验性与规范性转向的理论基础。克洛斯和梅耶斯在《技术哲学的经验转向》中指出,描述性的技术哲学在经验转向的过程中会逐渐形成经验性与规范性并重的趋势,并为技术哲学提供新的潜在的超越性[35]。体育学方法论的经验性与规范性转向能够对体育学方法论的研究内容、分析层次、价值判断带来新的发展空间。其一,对研究内容而言,描述性研究倾向于关注体育学方法论使用阶段的技术理性和工具描述;而经验性与规范性研究将以具体的体育学研究方法作为主要聚焦点,贯穿于体育学方法产生、发展、融合和使用的全部环节。其二,在分析层次上,不再过分关注体育学术研究过程中方法技术本身的“工具理性”,而是转向对体育学方法论在认识论向度的深入探究,即:立足于现实科研方法与科研技术本身,重新认识体育学方法论是什么、体育学方法论的来源和体育学方法论将如何发展等一系列问题。其三,在价值判断上,经验性与规范性并重,能够促使体育学方法论研究长期秉持批判与反思的态度,从技术哲学角度为其留下充足的发展空间。

4.3 更新体育学研究的方法工具

更新体育学研究的方法工具,不仅是体育学术研究走向繁荣的应然之路,更是遵从技术哲学发展规律的抉择。具体方法技术的更新与进步,会推动研究主体对体育科学研究方法论范式的认识深度,进而推动体育科学研究中的学术规范生成和学科建设工作[36]。体育学研究方法的多少及其应用水平的高低,将直接影响科研效率与科研质量。因此,体育学研究方法的更新与完善,在某种程度上标志着体育学术研究的完善程度。工欲善其事,必先利其器。将新的方法工具应用于体育学术研究,既需要从表征层面把先进的器物、技术、方法移植运用到体育领域,还需要从内在层面积极推动体育学方法论理论延续性和逻辑延展性的实践探索[37]。具体而言,实现体育科学研究方法工具的更新,要求体育学研究者做到以下两个方面。其一,体育学研究者需要用“发现的眼光”看待问题,关注方法前沿,积极发现新技术、新手段,探索与尝试新方法、新工具能否应用于体育学术研究之中,为体育学术研究提供新的方法武器。从科学研究的整体视角来看,其他学科所运用的新方法和辅助分析的工具软件层出不穷,但并不意味着体育学需要对这些新方法、新工具全盘吸收、全盘接纳,而是要从实际出发,有选择性地吸纳借鉴其他学科的先进技术和分析方法[38]。其二,体育学研究主体需要以真理为标准,坚持真理是绝对真理与相对真理的辩证统一思想,秉持批判与创新的精神,在新技术、新观点与现有方法论范式形成矛盾时,要深入思索其内在的哲学逻辑、学理因由和实践基础,毕竟矛盾是一切事物发展的内在动力,越是在方法论领域存在学术矛盾点,越有可能推动体育学方法论的快速发展。

5 结 语

技术哲学使研究主体对研究方法的认知方式发生了改变,挣脱了简单技术使用和具体现象分析的桎梏,愈发注重对研究方法乃至研究范式的本体、客体、中介等哲学要素进行认知与实践二元统一的、符合质的规定性的解释。尽管当前更多研究者偏重于体育学一般方法和具体方法层面的研究,但毋庸置疑,未来体育学方法论必然指向对哲学方法层面的深入探索,并将更加科学地梳理与建构出体育学术研究的本体论、认识论与方法论,进而为解决体育学术研究中悬而不决的问题提供新的思路与方向。

参考文献:

[1] 王晓微.成就·经验·反思·构建:中国体育学若干重要议题探骊——黄汉升教授学术访谈[J].北京体育大学学报,2021,44(12):1-23.

[2] 唐·伊德.技术哲学导论[M].骆月明,欧阳光明,等译.上海:上海大学出版社,2022:6-15.

[3] 彭真,郝新鸿.技术哲学经验转向的再审视[J].河南科技大学学报(社会科学版),2022,40(5):17-22.

[4] 闫坤如.技术哲学的价值论转向透视[J].学术研究,2019,62(3):12-17,177.

[5] PITT J C.Thinking about technology:foundations of the philosophy of technology[M].New York:Seven Bridges Press,1999:8-10.

[6] 孙周兴.海德格尔选集:下册[M].上海:上海三联书店,1996:925-927.

[7] 褚尔康.论政治学方法论的技术哲学转向[J].甘肃社会科学,2022,44(3):81-84.

[8] 叶澜.教育研究方法论初探[M].上海:上海教育出版社,2014:15.

[9] 旸洁卓玛,王智慧.在识变中求变:ChatGPT时代的体育学反思——关于“ChatGPT时代的体育学术:以身体为方法”主题叙事的质性研究[J].体育与科学,2023,44(2):1-8.

[10] 于海渤,王智慧.Sora来了,运动世界还会是真实的吗?——基于“Sora工具与体育知识新理解”工作坊的研究[J].体育与科学,2024,45(2):18-27.

[11] 张力为,张凯.体育科学研究方法向何处去?十个趋向与三个问题[J].体育与科学,2013,34(6):6-16.

[12] 方千华,王润斌,徐建华,等.体育学基本理论与学科体系建构:逻辑进路、研究进展与视域前瞻[J].体育科学,2017,37(6):3-23.

[13] 郑旗.体育科学研究方法[M].北京:人民体育出版社,2007:19-28.

[14] 孙建华,刘青玉.马克思主义中国化“两个结合”的本土化意蕴[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2022,59(6):14-20.

[15] 约瑟夫·C·皮特.技术思考:技术哲学的基础[M].马会端,陈凡,译.沈阳:辽宁人民出版社,2012:16-28.

[16] SNOW C P.The two cultures[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998:17.

[17] 彭凡,张力为,周财亮.体育科学实验研究如何确定适宜的样本量[J].上海体育学院学报,2023,47(2):26-36.

[18] 边燕杰,张伊雪,鲁肖麟.理论导向的体育社会学定量研究:问题、策略与展望[J].上海体育大学学报,2024,48(1):1-13.

[19] 田麦久,马启伟,张力为,等.我国体育科学研究中的方法学问题[J].体育科学,1993,13(3):13-18,92.

[20] 石岩.质性研究和量化研究的差异——以体育学研究为例[J].成都体育学院学报,2023,49(1):24-28,37.

[21] 覃世艳.哲学解释学的本体论转向与现代性突围[J].西南交通大学学报(社会科学版),2007,8(4):127-132.

[22] 熊欢.论质性研究范式对我国体育人文社会科学研究困境的消解[J].体育学刊,2018,25(1):1-10.

[23] 郑旗.体育科学研究方法论的哲学视角[J].体育与科学,2001,22(2):42-44,15.

[24] 张力为,彭凡.体育科学如何应对可重复性危机?[J].体育学研究,2021,35(6):1-11.

[25] 蒋红霞,朱兴林.我国体育价值研究的进展、不足及趋向[J].山东体育学院学报,2018,34(5):37-43.

[26] 周宁.中国体育学研究困境与出路[J].体育学研究,2018,1(1):21-29.

[27] 郑旗.体育科学的演进与21世纪初的发展趋势——兼论体育科学研究中方法论的意义[J].四川体育科学,1997,16(Z1):8-10,14.

[28] 张卫.藏礼于器:内在主义技术伦理的中国路径[J].大连理工大学学报(社会科学版),2018,39(3):116-121.

[29] 石岩,周浩.混合方法在体育科学研究中的价值及设计思路[J].体育学研究,2023,37(3):1-10.

[30] 张琦,姚家新.混合研究方法:我国体育学博士论文适用情境与模型解析(2015—2019)[J].山东体育学院学报,2021,37(2):62-70.

[31] 徐治立,徐舸.社会科学“混合方法研究”范式争论与方法论探讨[J].中国人民大学学报,2021,35(5):159-17.

[32] GREENE J C.Is mixed methods social inquiry a distinctive methodology?[J].Journal of Mixed Methods Research,2008,2(2):722.

[33] 高强.体育学与哲学:基于学科关联的历史考察[J].体育科学,2016,36(11):82-90.

[34] KROES P.The empirical turn in the philosophy of technology[M].Netherlands:Elsevier Science Ltd,2000:24-26.

[35] 黄谦,王富百慧,张晓丽,等.新时代中国体育社会科学的发展与未来:回顾反思、实践自觉与创新变革[J].天津体育学院学报,2022,37(6):711-717.

[36] 熊欢.学科特质、学术困局、学理拓展:体育社会学之变局路径[J].上海体育学院学报,2023,47(1):8-19.

[37] 郭迎清,罗亮,孙晋海.新时代中国特色体育学学术体系的现实诉求、内涵意蕴与构建理路[J].山东体育学院学报,2024,40(2):10-17,36.

[38] 专家组.体育学质性与量化研究:差异、误区与应对[J].上海体育大学学报,2024,48(4):1-12.