中国体育产业与旅游产业融合发展的动态演进、空间特征及障碍因素

2024-10-21吴梦柯付群石岩

摘 要:该研究基于2014—2021年我国31个省份的面板数据,运用耦合协调度模型、核密度估计、莫兰指数、泰尔指数和障碍度模型对中国体育产业与旅游产业融合发展的动态演进、空间特征及障碍因素进行了实证分析。研究表明:(1)中国体育产业与旅游产业综合发展水平表现各异,但均呈波动增长态势,体育产业综合发展水平逐步高于旅游产业综合发展水平;(2)中国体育产业与旅游产业融合发展水平持续增强,整体呈现以东南沿海省份为核心向西北地区逐级扩散的梯度空间动态演进格局;(3)中国体育产业与旅游产业融合发展水平的空间相关性显著,呈现高值聚集连线特征,但多数省份长期处于过渡区与低水平发展区且未发生跃迁现象,融合发展路径相对固化;(4)中国体育产业与旅游产业融合发展水平的区域差异呈现缩小趋势;(5)相较于产业基础与市场规模,产业贡献是影响中国体育产业与旅游产业融合发展的关键障碍因素。研究建议:提升产业综合发展水平,促进高质量融合发展;发挥融合优势地区引领作用,健全区域间利益补偿机制;多措并举补短板,提升产业贡献与效益。

关键词:体育产业;旅游产业;融合发展;空间相关性;区域异质性;障碍因素

中图分类号:G80-052 文献标识码:A文章编号:1006-2076(2024)05-0067-11

Dynamic Evolution, Spatial Characteristics and Obstacle Factors of the Integrated Development of Sports Industry and Tourism Industry in China

WU Mengke1, FU Qun1,2, SHI Yan1

1.College of P.E., Hubei University, Wuhan 430062, Hubei, China; 2. Center for Development of Sports Industry, Tsinghua University, Beijing 100084, China

Abstract:Based on the panel data of 31 provinces (municipalities or autonomous regions) in China from 2014 to 2021, this study uses coupling coordination degree model, kernel density estimation, Moran index, Thiel index and obstacle degree model to make an empirical analysis of the dynamic evolution, spatial characteristics and obstacle factors of the integrated development of sports industry and tourism industry. Results show that: (1) The comprehensive development level of China′s sports industry and tourism industry is different, but both show a fluctuating growth trend, and the comprehensive development level of sports industry is gradually higher than that of tourism industry; (2) The integration and development level of China′s sports industry and tourism industry continues to strengthen, showing a gradient spatial dynamic evolution pattern with the southeast coastal provinces as the core and gradually spreading to the northwest; (3) The spatial correlation between the integrated development level of China′s sports industry and tourism industry is significant, showing the characteristics of high value aggregation connection, but most provinces have long been in transition areas and low level development areas without transition phenomenon, and the integrated development path is relatively solidified; (4) The regional differences in the integration and development level of China′s sports industry and tourism industry show a decreasing trend; (5) Compared with industrial base and market size, industrial contribution is the key obstacle to the integration and development of China′s sports industry and tourism industry. It is suggested that we improve the level of comprehensive industrial development and promote high-quality integrated development; give full play to the leading role of regions with integrated advantages and improve the inter-regional benefit compensation mechanism; take various measures to address inadequacies and improve the contribution and benefit of the industries.

Key words:sports industry; tourism industry; integrated development; spatial correlation; regional heterogeneity; obstacle factor

《“十四五”体育发展规划》与《“十四五”旅游业发展规划》相继提出要大力发展体育旅游,形成产业融合发展新局面。体育是发展旅游产业的重要资源,旅游是推进体育产业的重要动力[1]。体育产业与旅游产业融合发展不仅是调整产业结构、创新产品体系的必然要求,也是优化资源配置、实现互补互促的必然选择,对于加快产业转型升级、增强经济发展动力具有重要意义。随着全民健身和健康中国战略的持续推进,体育产业与旅游产业的融合深度日趋加大,体育旅游显示出强劲的发展动力和巨大的市场潜力。相关数据显示,我国体育产业增加值由2014年的4 040.98亿元[2]增加至2021年的12 245亿元[3],涨幅高达203,年均增速为17.16,远高于同期国内生产总值的年均增速;我国旅游及相关产业增加值由2014年的27 524亿元[4]增加至2021年的45 484亿元[5],涨幅为65.25,年均增速为7.44,其国民经济战略性支柱产业的地位更加巩固。由此可见,体育产业与旅游产业规模的快速增长为“两业融合”提供了良好契机。

目前,关于“体旅融合”的研究主要演化为两条逻辑主线:一是聚焦于“体育旅游”的理论阐释,从概念界定[6]到模式分析[7],再到发展策略[8]与路径机制[9],相关研究成果为体育产业与旅游产业的深度融合提供了学理支撑;二是关于“体育旅游”的实证测评,已有研究从局部[10]或全局[11]视角切入,对体旅融合发展水平进行考察,探讨了体旅融合的空间相关性[12],但对产业集聚所引发的区域异质性问题却鲜有涉及,更加缺少对区域差异背后影响因素的深入探究。已有研究表明,产业集聚的整体性累积一方面加强了地区间的相互联系,使得产业发展呈现出空间相关性特征,但另一方面则由于产业增长效应之间的差距,导致区域异质性的产生[13]。实践发展也表明,随着我国体育产业与旅游产业融合的纵深发展,体育旅游产业发展不平衡、不协调现象日益凸显。鉴于此,本研究在学习和借鉴前人成果的基础上,对我国体育产业与旅游产业融合发展的动态演进、空间特征及障碍影响因素进行定量测评与实证分析,以期为体育产业与旅游产业更好地融合发展提供有益参考。

1 研究设计与数据来源

1.1 评价维度与指标体系构建

(1)体育产业层面。学界关于体育产业发展水平的评价指标体系尚没有统一定论,但总体可以归结为狭义与广义两个层面。狭义层面,主要基于体育产业增加值维度对体育产业综合发展水平进行测度,但受限于单一指标的波动性,仅仅将其作为衡量体育产业发展水平的评价指标已不能满足研究的需要。广义层面,有学者从生产效率、发展动力、产业结构和产业效益等维度测度体育产业高质量发展指数[14];有学者从产业效益、财政投入和市场规模等维度构建了体育产业评价指标体系[15],均为本研究进一步深入全面探讨体育产业发展水平及体育产业与旅游产业的融合情况提供了良好借鉴。

(2)旅游产业层面。有学者从旅游市场规模、旅游要素结构及旅游人力资源3个维度来衡量旅游产业发展水平[16],但从概念角度来看,要素结构与人力资源之间可能存在重合问题,因此可能会对三级指标的选取产生一定影响;有学者从旅游产业绩效水平和旅游产业要素水平两个维度构建了旅游产业评价指标体系[17],但这两个维度难以完全涵盖旅游产业发展所涉及的相关内容。

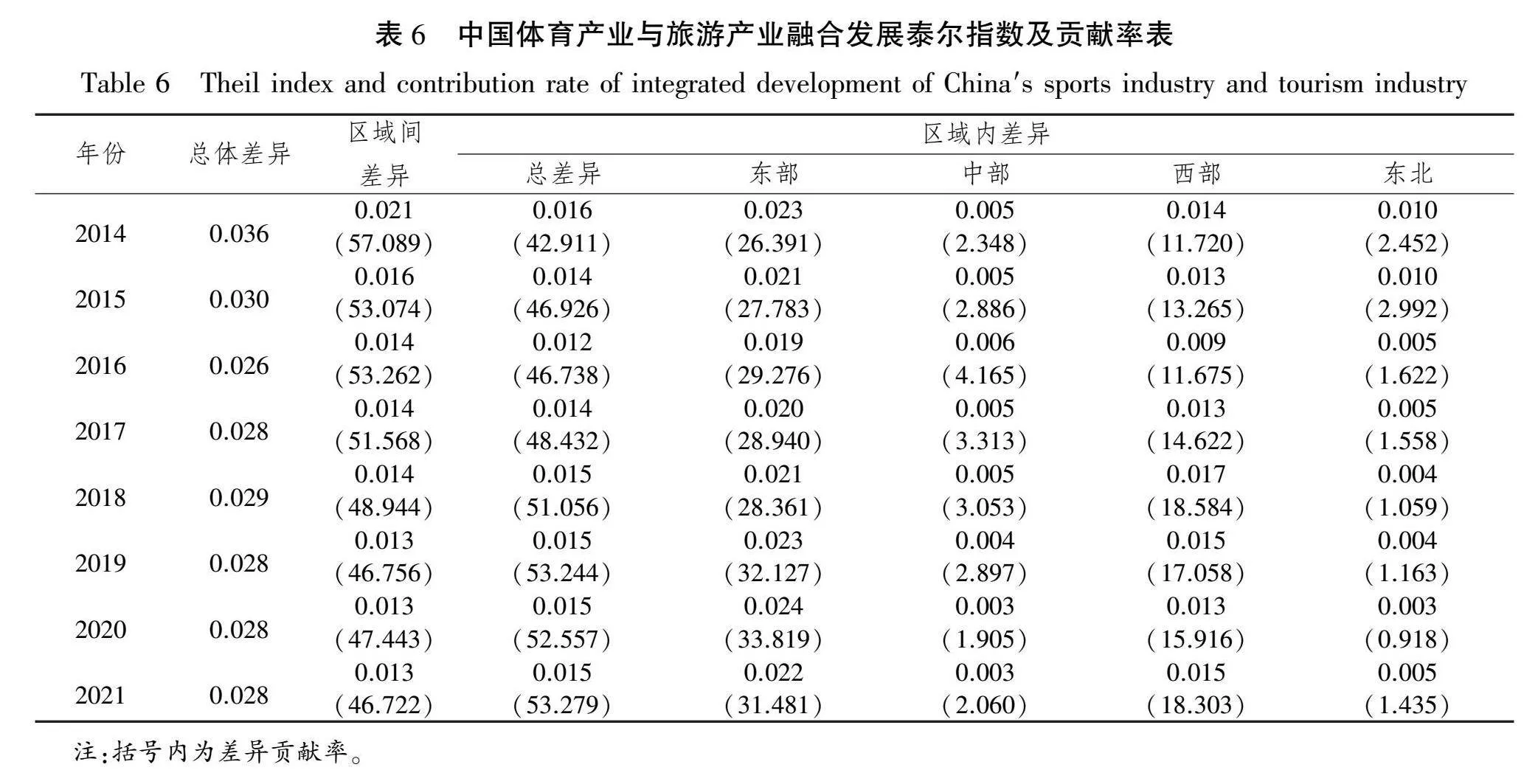

综合评价与分析,本研究在前述分析的基础上,进一步参考体育产业与旅游产业融合发展的相关研究成果[18-19],最终选取产业基础、市场主体和产业贡献3个维度对体育产业和旅游产业的发展水平进行综合测评(见表1)。

1.2 模型选取

1.2.1 耦合协调度模型

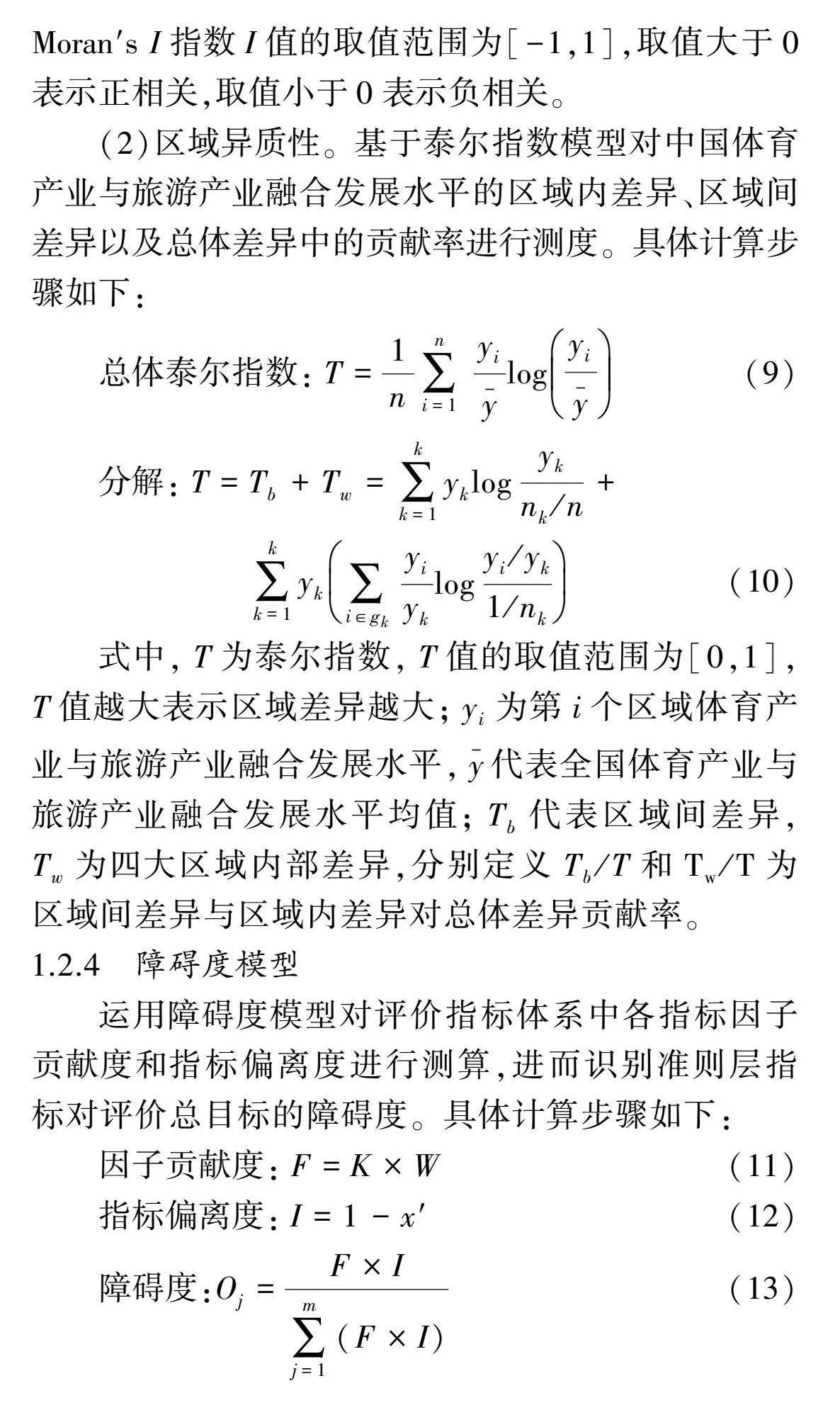

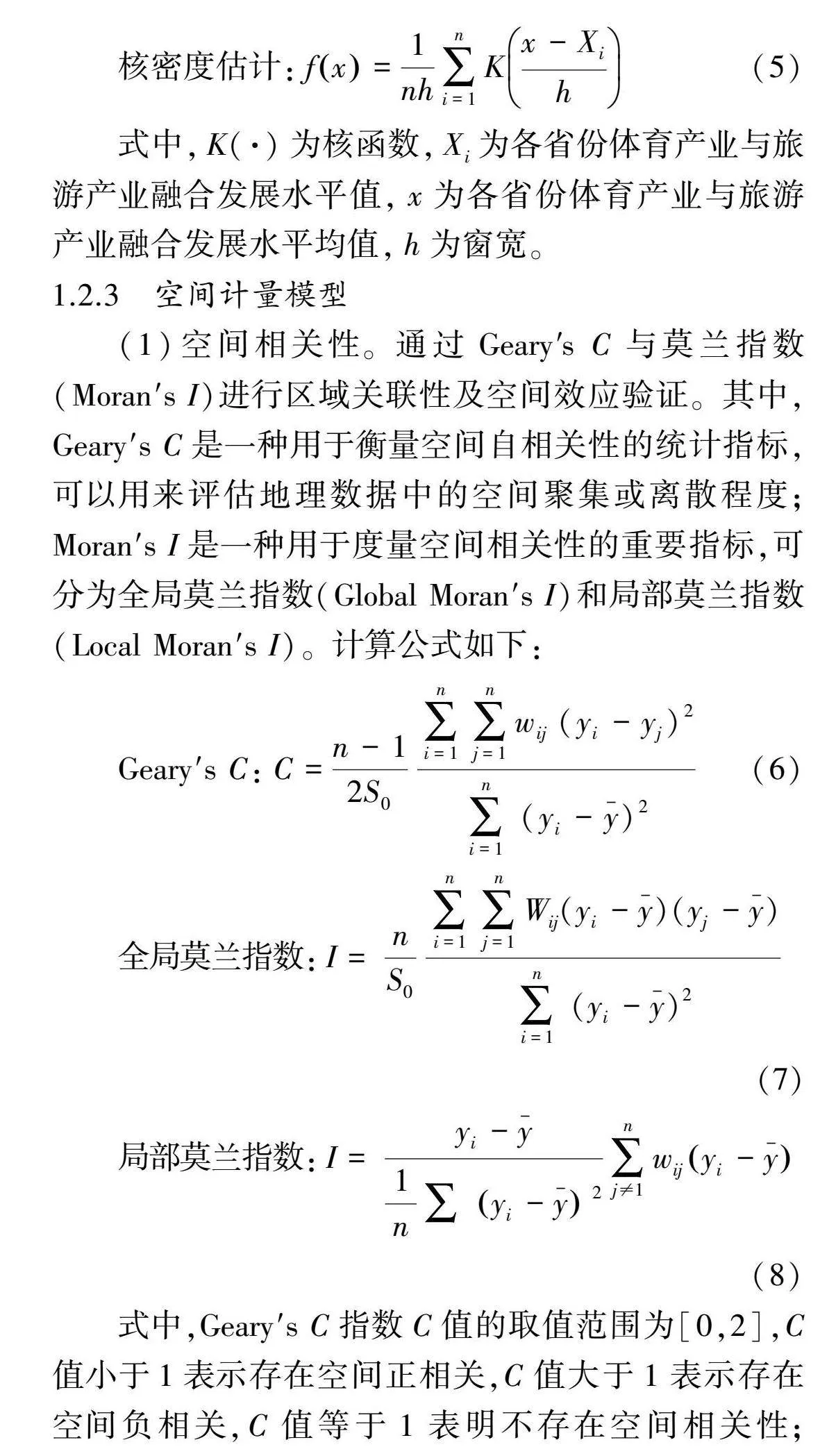

耦合协调度可以衡量不同系统要素间彼此相互作用的强弱程度,是学界测度产业间融合程度时的常用方法。在采用耦合协调度模型对中国体育产业与旅游产业融合发展水平进行测度时,首先运用熵值法计算指标归一值及指标权重,然后通过多重线性函数加权测得产业综合发展水平。计算公式如下:

产业综合发展水平:U=∑mj=1wjx′ij(1)

式中,U为中国体育产业或旅游产业综合发展水平,取值范围为[0,1],U值大小表示体育产业或旅游产业综合发展水平的高低,U值越大表示综合发展水平越高;反之,综合发展水平越低。

耦合度模型:C=2U1U2U1+U2(2)

耦合协调度模型:D=C×T(3)

T=αU1+βU2(4)

式中,C为中国体育产业与旅游产业融合发展的耦合度,取值范围为[0,1],C值越大表示两者的耦合度越好;D为中国体育产业与旅游产业融合发展的耦合协调度,取值范围为[0,1],D值越接近1表示两者的耦合协调度越好;T为中国体育产业与旅游产业融合发展的综合协调指数;α与β为调节系数,考虑到两者同等重要,故将其均赋值为0.5,即α=β=0.5。

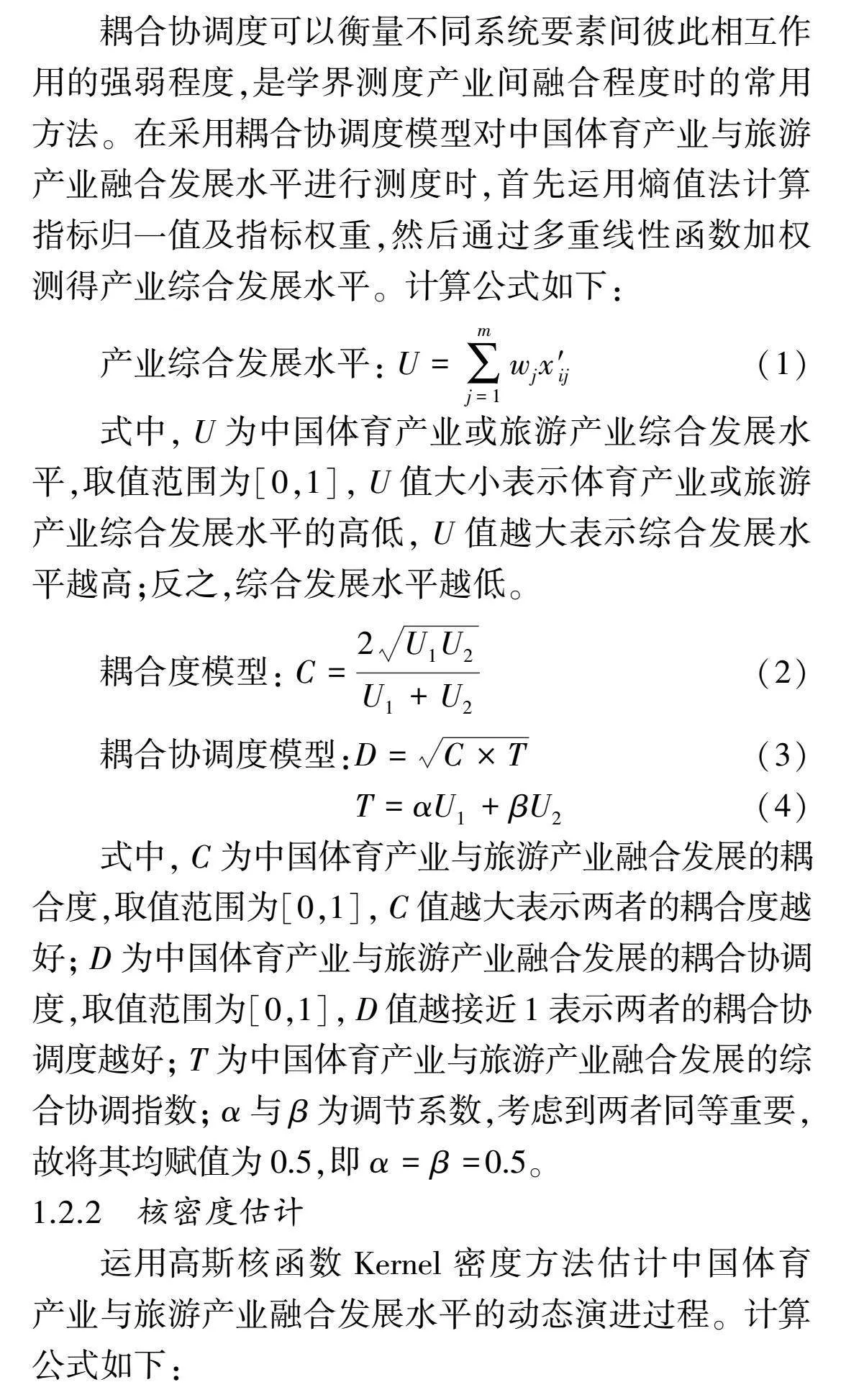

1.2.2 核密度估计

运用高斯核函数Kernel密度方法估计中国体育产业与旅游产业融合发展水平的动态演进过程。计算公式如下:

核密度估计:fx=1nh∑ni=1Kx-Xih(5)

式中,K(·)为核函数,Xi为各省份体育产业与旅游产业融合发展水平值,x为各省份体育产业与旅游产业融合发展水平均值,h为窗宽。

1.2.3 空间计量模型

(1)空间相关性。

通过Geary′s C与莫兰指数(Moran′s I)进行区域关联性及空间效应验证。其中,Geary′s C是一种用于衡量空间自相关性的统计指标,可以用来评估地理数据中的空间聚集或离散程度;Moran′sI是一种用于度量空间相关性的重要指标,可分为全局莫兰指数(Global Moran′s I)和局部莫兰指数(Local Moran′s I)。计算公式如下:

Geary′s C:C=n-12S0∑ni=1∑nj=1wij(yi-yj)2∑ni=1(yi-y-)2(6)

全局莫兰指数:I=nS0∑ni=1∑nj=1Wij(yi-y-)(yj-y-)∑ni=1(yi-y-)2(7)

局部莫兰指数:I=yi-y-1n∑yi-y-2∑nj≠1wijyi-y-(8)

式中,Geary′s C指数C值的取值范围为[0,2],C值小于1表示存在空间正相关,C值大于1表示存在空间负相关,C值等于1表明不存在空间相关性;Moran′s I指数I值的取值范围为[-1,1],取值大于0表示正相关,取值小于0表示负相关。

(2)区域异质性。

基于泰尔指数模型对中国体育产业与旅游产业融合发展水平的区域内差异、区域间差异以及总体差异中的贡献率进行测度。具体计算步骤如下:

总体泰尔指数:T=1n∑ni=1yiy-logyiy-(9)

分解:T=Tb+Tw=∑kk=1yklogyknk/n+

∑kk=1yk∑i∈gkyiyklogyi/yk1/nk(10)

式中,T为泰尔指数,T值的取值范围为[0,1],T值越大表示区域差异越大;yi为第i个区域体育产业与旅游产业融合发展水平,y-代表全国体育产业与旅游产业融合发展水平均值;Tb代表区域间差异,Tw为四大区域内部差异,分别定义Tb/T和Tw/T为区域间差异与区域内差异对总体差异贡献率。

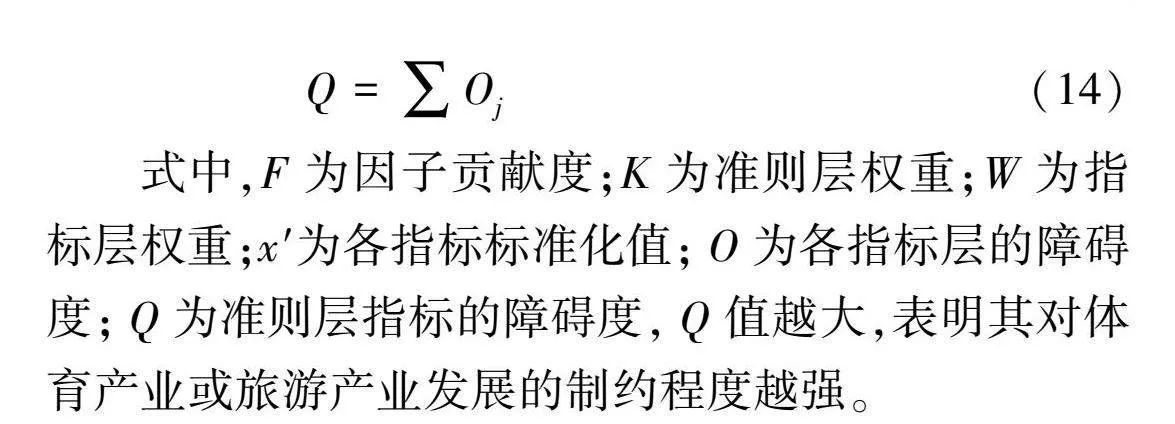

1.2.4 障碍度模型

运用障碍度模型对评价指标体系中各指标因子贡献度和指标偏离度进行测算,进而识别准则层指标对评价总目标的障碍度。具体计算步骤如下:

因子贡献度:F=K×W(11)

指标偏离度:I=1-x′(12)

障碍度:Oj=F×I∑mj=1(F×I)(13)

Q=∑Oj(14)

式中,F为因子贡献度;K为准则层权重;W为指标层权重;x′为各指标标准化值;O为各指标层的障碍度;Q为准则层指标的障碍度,Q值越大,表明其对体育产业或旅游产业发展的制约程度越强。

1.3 数据来源

(1)体育产业发展水平评价指标体系相关数据主要来源于3个方面。其中,体育产业增加值和人均体育场地面积数据主要源于国家体育总局和各省(区、市)统计局官网,数据缺失值通过年均增长率进行推算得出;国家级社会体育指导员人数和体育彩票销售额数据源于《中国体育年鉴》;其余指标数据均源于国家统计局国家数据(https://data.stats.gov.cn/index.htm)检索平台。(2)旅游产业发展水平评价指标体系相关数据来源于国家统计局国家数据检索平台或《中国旅游统计年鉴》。

2 研究结果与分析

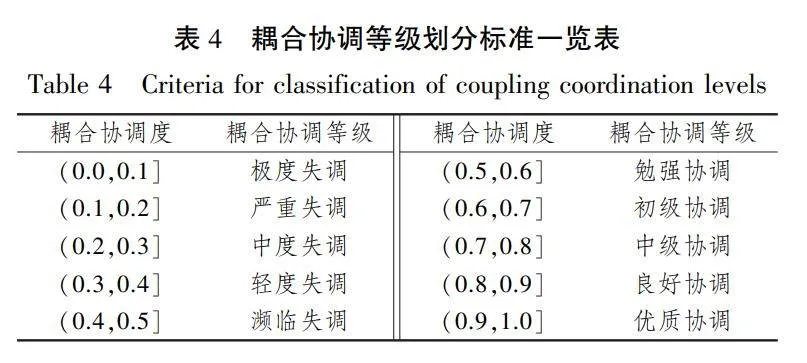

2.1 中国体育产业与旅游产业综合发展水平

基于上述评价指标体系,运用熵值法和产业综合评价模型对2014—2021年中国各省份体育产业与旅游产业综合发展水平进行测度,并根据国家统计局区域划分标准,将测度结果按照我国四大经济区域(东部、中部、西部以及东北地区)进行均值处理(见表2),进而为全面认识中国体育产业与旅游产业综合发展水平提供数据支撑。

2.1.1 中国体育产业综合发展水平

总体来看,中国体育产业增长态势稳中向好。借助政策红利、资源禀赋优势及体育消费需求等多方因素,中国体育产业市场主体不断增多、产业结构不断优化,体育产业综合发展水平均值由2014年的0.184增长至2021年的0.309,年均增长率高达6.68,增长趋势明显,充分展现出体育产业作为国民经济新增长点所具有的巨大发展潜力。

分地区来看:(1)中国东部、中部、西部和东北地区体育产业综合发展水平均呈现出不同程度的提升,年均复合增长率分别高达5.62、8.70、7.64和5.24,呈现出良好的增长势头。(2)中国东部、中部、西部和东北地区体育产业综合发展水平呈现出明显的地区差距。其中,东部地区体育产业综合发展水平均值显著高于其他3个地区,是体育产业发展的核心区域;中部地区体育产业综合发展水平低于东部地区,但明显高于西部与东北地区;西部与东北地区体育产业综合发展水平较低。可见,中国四大经济区域体育综合发展水平整体呈现出东部高、中部次之、西部与东北低的“非均衡”特征,这为后续进一步分析体育产业与旅游产业融合发展的区域异质性提供了事实依据。

值得注意的是,虽然中国东部地区体育产业综合发展水平处于全国最高水平且远远高于其他地区,但其年均增长率却落后于中国中部与西部地区。这不仅从侧面反映出中国中西部地区体育产业的崛起势头正劲,后续发展大有可为,同时也体现了中部崛起与西部大开发战略在促进区域协同发展方面发挥了较为积极的作用。

2.1.2 中国旅游产业综合发展水平

总体来看,中国旅游产业综合发展水平呈现波动上升态势,与体育产业走势基本趋于一致,进而为旅游产业与体育产业深度融合发展奠定了良好基础。(1)随着中国旅游市场的迅猛发展,中国旅游产业规模也在不断扩大,旅游产业综合发展水平年均增长率达到5.29,综合发展水平有序提升。虽然受疫情冲击等因素的影响,旅游产业发展水平曾出现小幅下降,但随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效的不断显现,2021年中国旅游产业综合发展企稳回升,且高于市场预期。当前阶段,随着中国经济发展水平的显著提升,旅游产业规模正持续扩大,展现出强劲的增长态势。迈入新发展阶段,旅游领域的创新活力被全面激发,新兴业态如雨后春笋般蓬勃发展,这些变化不仅丰富了旅游市场的内涵,更将对经济发展的综合带动作用产生较为显著和深远的影响。(2)值得注意的是,中国四大经济区域旅游产业综合发展水平也呈现出显著的地区差异,且排名呈现“固化”特征,其中东部和中部地区旅游产业综合发展水平遥遥领先,西部地区增速迅猛,而东北地区发展相对滞后。因此,如何有效利用地理区位及资源优势,解决旅游产业区域发展不平衡问题成为当务之急。

对比中国体育产业和旅游产业综合发展水平发现,体育产业综合发展水平逐步高于旅游产业综合发展水平。2016年,体育产业综合发展水平首次超越旅游产业综合发展水平;2018年,体育产业综合发展水平再次反超旅游产业综合发展水平并持续至今。但值得注意的是,中国体育产业与旅游产业综合发展水平均存在较大的提升空间,因此要推动两业融合向更高水平、更高质量迈进,亟需提升体育产业与旅游产业各自的发展水平,以便为促进体育产业与旅游产业融合发展中形成强大合力奠定坚实基础。

2.2 中国体育产业与旅游产业融合发展的动态演进

2.2.1 中国体育产业与旅游产业融合发展水平

基于上述评价指标体系,进一步通过耦合协调度模型对中国体育产业与旅游产业融合发展水平进行测度,结果如表3所示。

总体来看,中国体育产业与旅游产业融合发展水平呈逐年提升态势。全国体育产业与旅游产业融合发展水平均值由2014年的0.419增长至2021年的0.528,增长趋势明显,表明体育产业与旅游产业相互渗透、相互融合程度不断加深。

分地区来看,中国四大经济区域及各省份体育产业与旅游产业融合发展水平不尽相同。四大经济区域层面,体育产业与旅游产业融合发展水平整体呈现由东到西依次递减、从北向南渐次递增的空间分布特征。其中,东部地区融合发展水平最高,中部地区次之,西部与东北地区较低。省域层面,截至2021年,处于全国平均水平以上的省份共有15个,其余16个省份则低于全国平均水平。其中,广东、江苏、山东等省份体育产业与旅游产业融合发展水平长期处于全国领先地位,而宁夏、青海、西藏等省份长期处于较低水平。

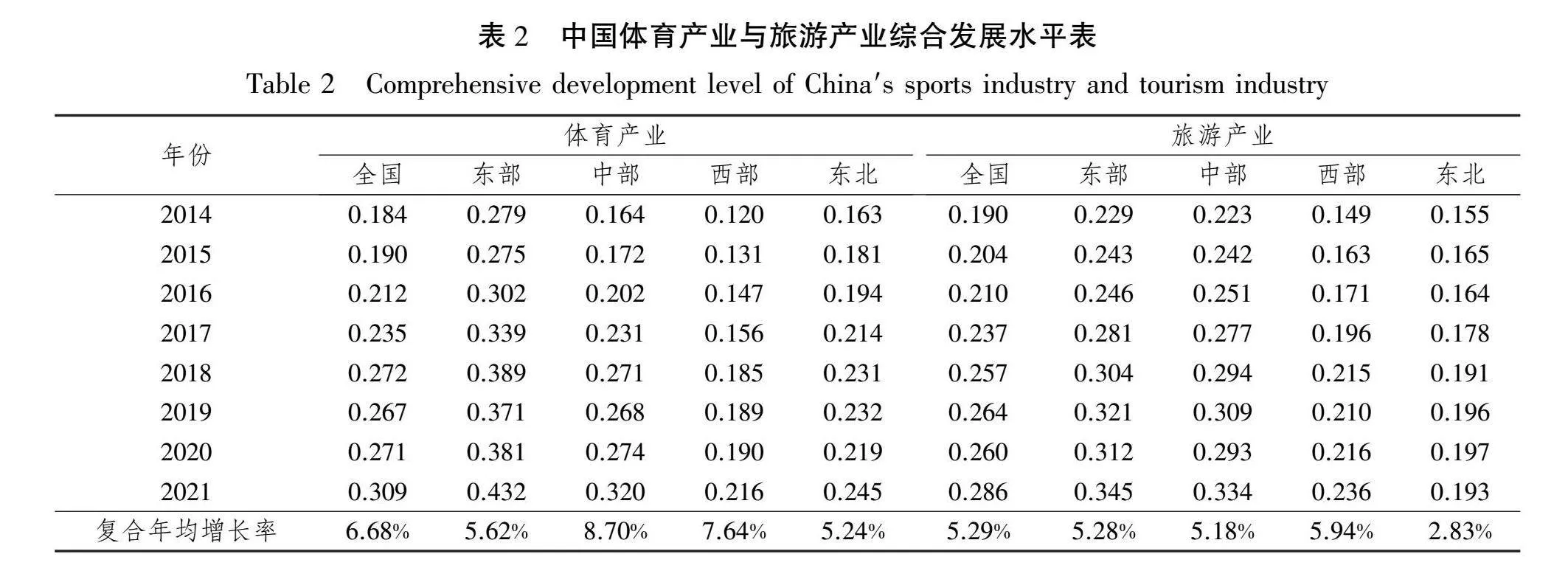

2.2.2 中国体育产业与旅游产业融合演进特征

(1)中国体育产业与旅游产业融合发展总体演进特征。为了更加直观地展示中国体育产业与旅游产业融合发展水平的演进特征,基于Kernel核密度函数绘制了中国体育产业与旅游产业融合发展水平的动态核密度估计图(见图1)。

中国体育产业与旅游产业融合发展整体呈现出融合发展水平波动上升与区域差距波动下降的动态演变特征。第一,中国体育产业与旅游产业融合发展水平呈波动上升趋势。其中,个别年份核密度曲线重心出现了短暂的左移,表明该年份体育产业与旅游产业融合发展水平较之前有所下降。但总体核密度曲线所处区间的波峰及重心分布整体向右偏移,说明体育产业与旅游产业融合发展水平整体处于稳步提升态势。第二,中国体育产业与旅游产业融合发展水平的区域差异也在不断变化之中,整体呈现出“升高—降低—升高—降低”的发展特征。第三,中国体育产业与旅游产业融合发展水平“极化”特征消失,区域差异正在逐步缩小。核密度曲线经历了由并不明显的单侧峰到多侧峰再到无侧峰的过程,表明中国体育产业与旅游产业融合过程存在过明显的极化特征。但截至2021年,核密度曲线呈单峰分布且不存在拖尾现象,说明地区两极分化现象正在逐步减弱,绝对差异逐步缩小,逐渐呈现出区域均衡发展态势。

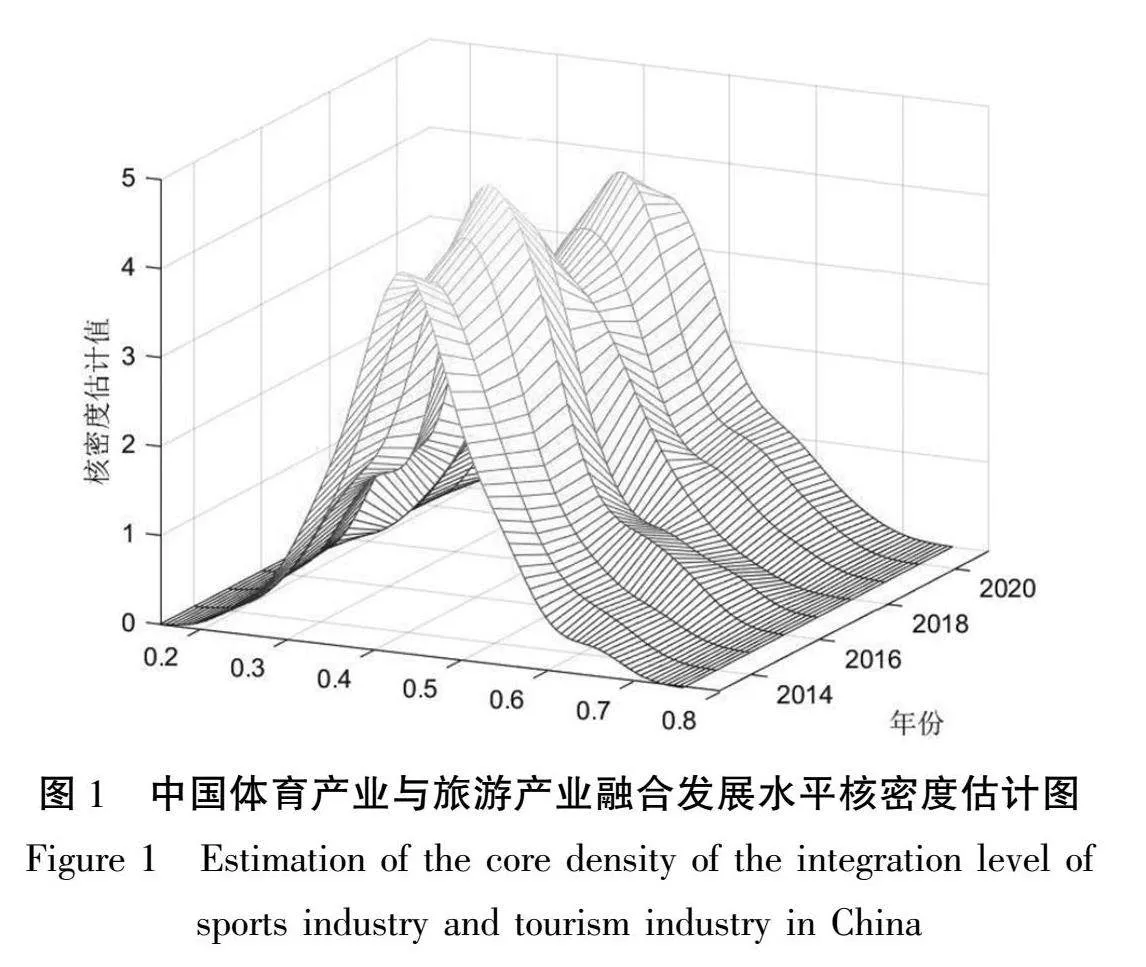

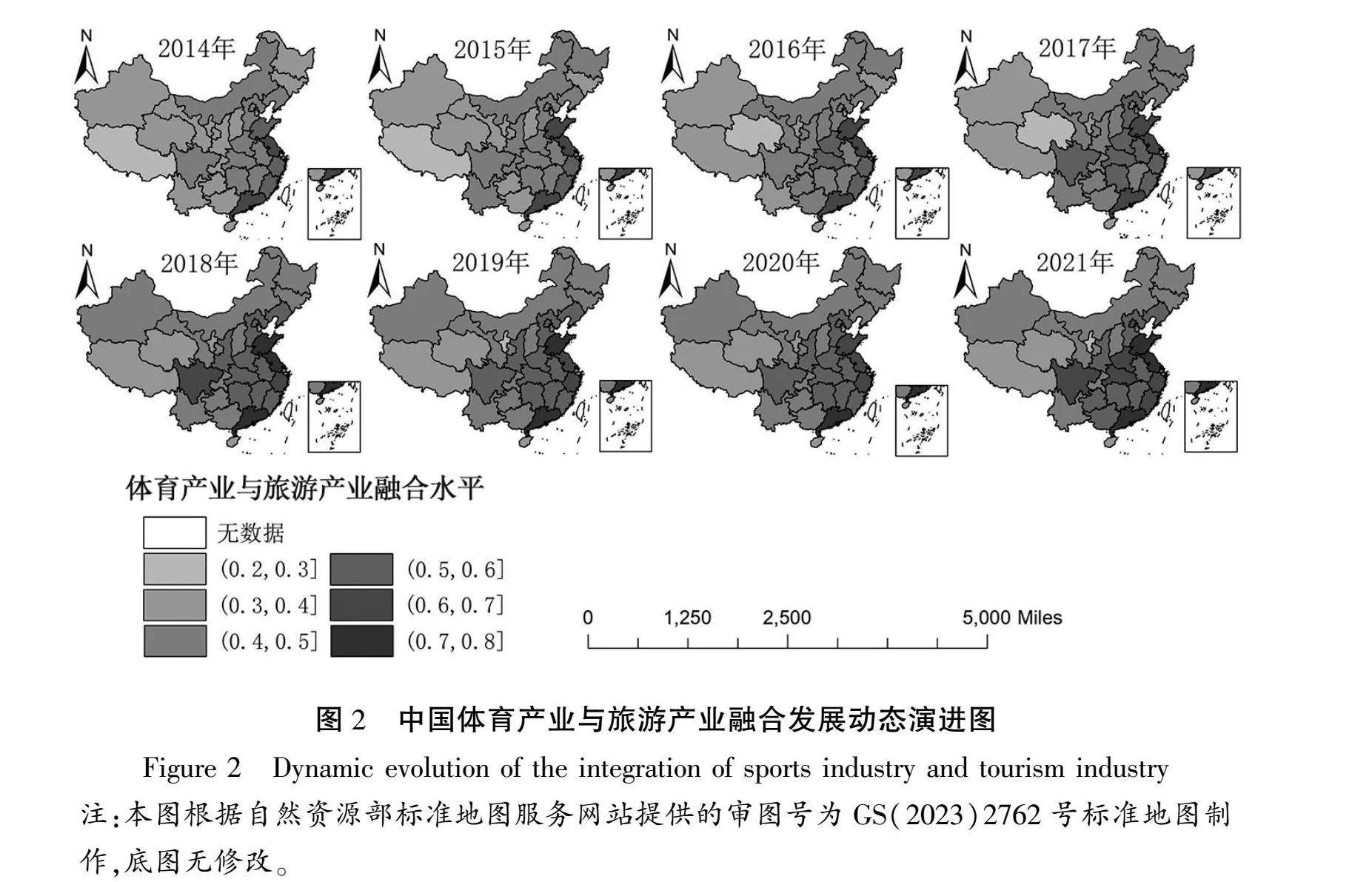

(2)中国省域体育产业与旅游产业融合发展演进格局。依据耦合协调等级划分标准[20](见表4),运用ArcGIS软件绘制了中国省域体育产业与旅游产业融合发展水平的时空动态演化格局图(见图2)。整体来看,中国体育产业与旅游产业融合发展水平呈现出以东南沿海地区为核心向西北地区逐级扩散的梯度空间动态演进格局。

从时间层面来看,2014—2021年,中国体育产业与旅游产业融合发展水平包含中度失调至中级协调6个耦合协调等级,多数地区仍处于失调阶段。2014年,国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,中国体育产业由此开始步入快速增长新阶段,但由于政策效应存在一定滞后性且体育产业尚处于起步发展阶段,同年各省份体育产业与旅游产业融合等级并未出现明显的提升。2016年,国家旅游局、国家体育总局发布的《关于大力发展体育旅游的指导意见》极大地促进了体育产业与旅游产业融合发展进程,同时受政策导向作用及消费观念转变等多重因素的影响,中国体育产业与旅游产业耦合协调等级整体上得到较大幅度提升。

从空间层面来看,中国体育产业与旅游产业融合等级整体呈现“东强西弱、南高北低”的区域特征。具体而言,受资源禀赋及外部条件等诸多因素的影响,融合等级较高的省份(如广东、江苏、浙江)主要集中在东南沿海地区;而融合等级处于失调状态的省份大多处于西部与东北地区,如长期以来西藏体育产业与旅游产业融合发展水平明显滞后于全国平均水平。但值得肯定的是,伴随着京津冀协同发展战略、长三角一体化发展战略等区域重大战略的实施,中国西部地区个别省份(如四川)体育产业与旅游产业融合等级得到稳步提高,融合发展水平获得持续改善和提升。

2.3 中国体育产业与旅游产业融合发展的空间特征

2.3.1 中国体育产业与旅游产业融合发展的空间相关性

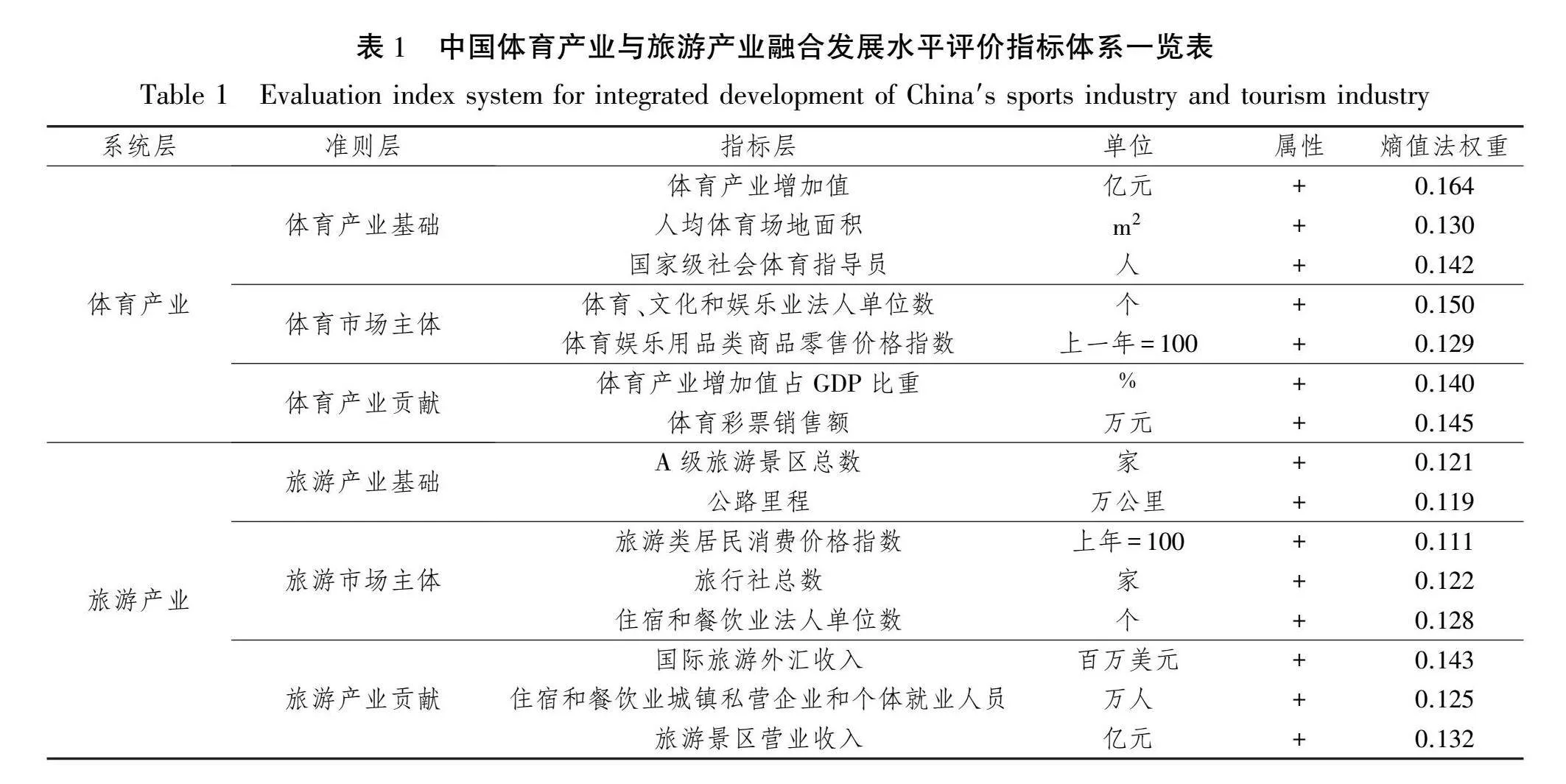

地理因素以及经济因素对体育产业与旅游产业融合发展水平的空间分布格局具有显著影响,因此,基于地理距离矩阵与经济地理嵌套矩阵对中国体育产业与旅游产业融合发展水平进行全局空间自相关和局部空间自相关检验,结果如表5所示。

(1)中国体育产业与旅游产业融合发展水平在全局空间上存在显著自相关性,但空间相关性呈波动下降趋势。一方面,体育产业与旅游产业融合发展水平Moran′s I与Geary′s C指数均通过了10的显著性检验,表明中国体育产业与旅游产业融合水平呈显著的空间相关性,并且由于受到经济地理双重因素的影响,二者融合发展水平较高的地区正逐步向社会经济条件更为优越的区域集聚,形成了明显的集中化趋势,呈现高值聚集连线特征。因此,中国体育产业与旅游产业融合发展水平的空间聚集特征并非是完全随机的,融合水平较高地区的引领示范与辐射带动在其动态演进过程中发挥了重要作用。另一方面,不同距离矩阵下的Moran′s I呈波动下降趋势,说明虽然中国体育产业与旅游产业融合发展水平存在空间相关特征。但是,相关程度逐年减弱,表明中国体育产业与旅游产业融合发展水平较高地区对临近省份的带动作用较为有限,并且随时间推移呈现出衰减趋势。

(2)中国体育产业与旅游产业融合发展水平在局部空间上也存在显著自相关性,融合路径固化,多数省份未发生跃迁现象。基于经济地理嵌套矩阵,以2014年与2021年为时间节点进一步测算局部Moran′s I指数(见图3)。由结果可知,中国体育产业与旅游产业融合发展水平呈现空间聚集态势,融合路径存在空间依赖性。其中,体育产业与旅游产业融合水平高-高(HH)聚集区主要分布在东部地区,低-低(LL)聚集区主要集中于西部与东北地区。研究期内,多数省份未发生跃迁现象且长期处于过渡区和低水平发展区,由此表明中国体育产业与旅游产业融合发展路径相对固化。

2.3.2 中国体育产业与旅游产业融合发展的区域异质性

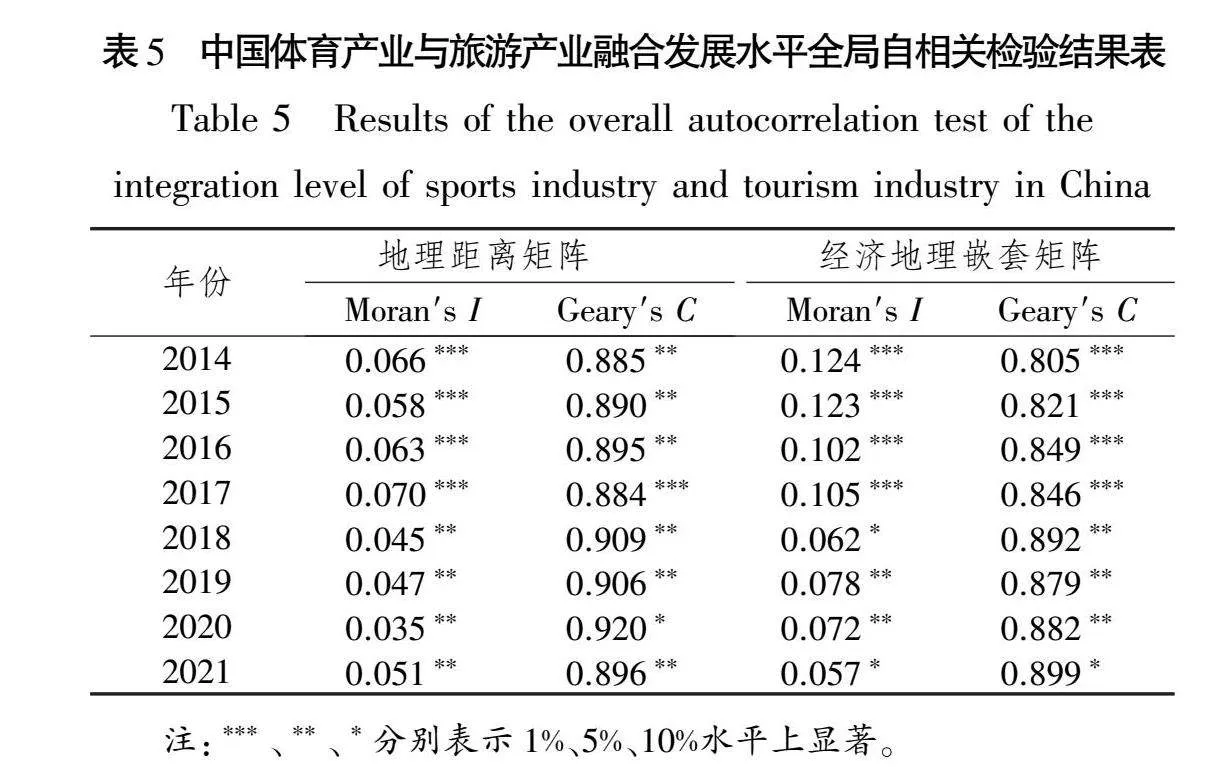

泰尔指数结果显示,中国体育产业与旅游产业融合发展整体差异、区域内差异及区域间差异均出现积极变化,区域异质性程度有所下降(见表6)。

(1)从总体差异来看,中国体育产业与旅游产业融合发展总体泰尔指数由2014年的0.036降至2021年的0.028,下降趋势明显,表明中国体育产业与旅游产业融合发展水平的总体差异呈逐年缩小趋势,尽管各地区体育产业与旅游产业融合发展水平的绝对差距较大,但相对差距有所收敛。

(2)从区域间差异来看,中国体育产业与旅游产业融合发展水平的区域间差异呈现波动下降态势。区域间泰尔指数由2014年的0.021下降至2021年的0.013,表明我国东部、中部、西部及东北地区在体育产业与旅游产业融合发展方面逐步趋向均衡与协调,彰显出我国西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起等区域协调发展战略的积极成效与深远影响。

(3)从区域内差异来看,东部地区内部差异最大,西部次之,中部与东部地区较小。第一,东部地区泰尔指数长期处于较高水平,表明虽然东部地区体育产业与旅游产业融合发展水平整体较高,但各省份体育产业与旅游产业融合发展水平却极不平衡,这可能是“强省会”战略使得体育产业与旅游产业融合发展不平衡问题加剧,更导致了广州、北京等地出现“一市独大”现象。第二,西部地区泰尔指数整体较高,意味着该地区不仅体育产业与旅游产业融合发展水平较低且各省份间的差异较大,这可能是四川省体育产业与旅游产业融合发展水平远高于西部其他省份所致。第三,中部和东北地区泰尔指数较低,表明该地区体育产业与旅游产业融合发展水平整体处于较低水平协调状态,且各省份间的差异较小。

(4)从区域差异贡献率来看,全国各省份间的差异问题日益突出。东部地区差异贡献率最大且呈现明显增长趋势,反映出东部地区各省份体育产业与旅游产业融合发展水平极不协调;西部地区差异贡献率排名第二且呈现出逐年上升趋势;中部和东北地区差异贡献率较小且远远低于东部和西部地区。总体而言,我国不同地区间体育产业与旅游产业融合发展水平差异逐渐由区域间差异转变为区域内差异,虽然四大经济区域间的差距有所缓解,但区域内各省份体育产业与旅游产业融合发展水平间的差距却逐渐显现。

造成体育产业与旅游产业融合发展呈现区域异质性的原因主要如下:一方面,体育产业与旅游产业融合发展水平不仅仅取决于体育产业与旅游产业自身的发展情况,同时受到经济环境、公共设施、住宿餐饮服务质量等因素的综合影响。得益于改革开放政策优势,东南沿海省份经济繁荣、资源丰富,因此体育旅游率先发展,而部分内陆省份因地理限制及供需不足,体育旅游发展相对滞后。由此,中国不同地区的社会经济发展水平与发展阶段各不相同,致使体育产业与旅游产业融合发展水平也存在较大差异。另一方面,虹吸效应加剧资源集聚,形成中心地区强者愈强的马太效应。例如,优质人才、资本等资源向核心省份汇聚,在一定程度上制约了周边地区体育旅游的发展潜力,导致区域内及区域间体育产业与旅游产业融合发展差异的进一步扩大。

中国体育产业与旅游产业融合发展区域异质性逐渐降低的原因主要如下:一方面,随着西部大开发、东北振兴、中部崛起等区域协调发展战略的持续推进,各类要素的跨区域流动现象愈加频繁,为体育产业与旅游产业高质量融合发展创造了良好条件。另一方面,多地因地制宜,通过开展独具特色的体育旅游活动,不断丰富产品供给。例如,中国新疆环赛里木湖公路自行车赛、青海国际抢渡黄河极限挑战赛、神农架大众冰雪运动会等一系列体育旅游精品项目,为区域体育旅游协调发展持续赋能,在一定程度上减弱了体育产业与旅游产业融合发展的区域异质性。

综上所述,虽然中国体育产业与旅游产业融合发展区域差异较为显著,但总体泰尔指数、区域间泰尔指数以及区域内泰尔指数都呈现出不同程度的下降趋势,这也从侧面证明我国实施区域协调发展战略的必要性与有效性。未来,随着体育强国以及区域协同发展战略的持续推进,中国体育产业与旅游产业融合发展将迈进更高水平的融合阶段。

2.4 中国体育产业与旅游产业融合发展的障碍因素

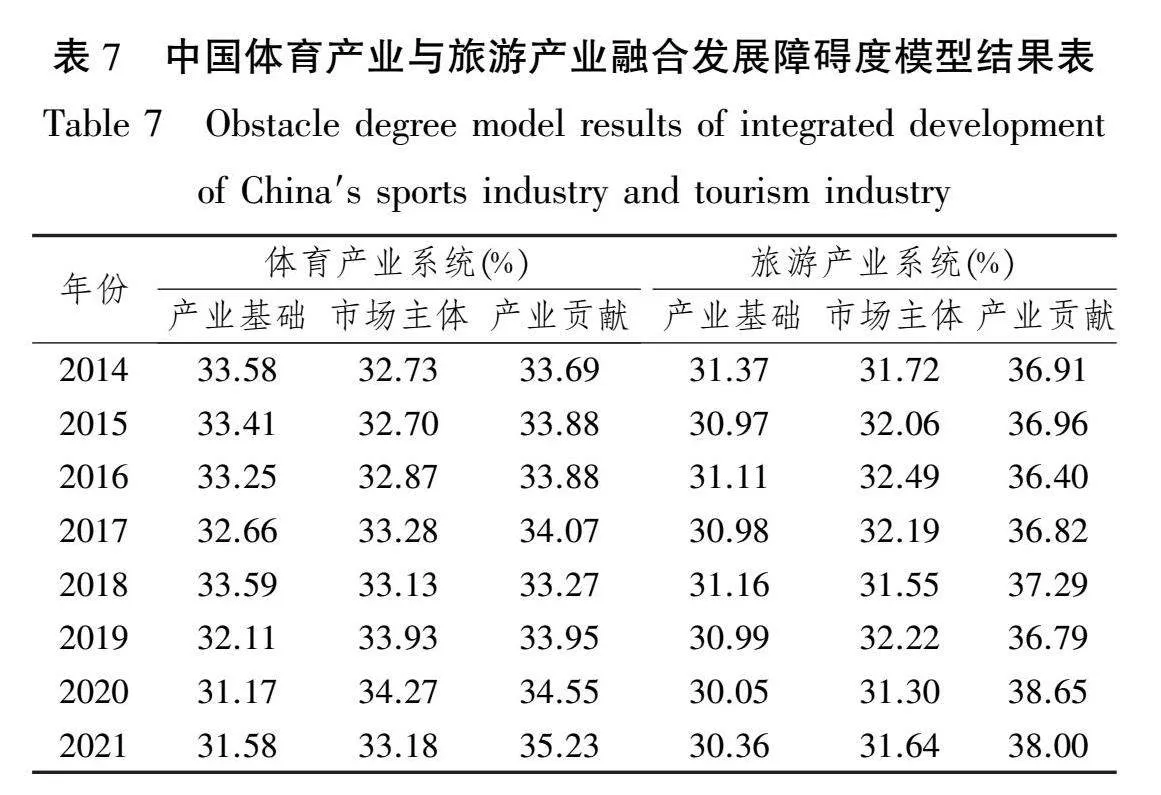

运用障碍度模型对中国体育产业与旅游产业融合发展的障碍因素进行分析,主要从产业基础、市场主体和产业贡献3个准则层厘定主要障碍因子(见表7)。

(1)从体育产业系统来看,中国体育产业与旅游产业融合发展最主要的障碍因素为体育产业贡献。第一,2021年,体育产业贡献障碍度为35.23,很大程度上阻碍了体育产业与旅游产业融合水平的提升。近年来,随着全民健身与健康中国战略的持续推进,我国体育产业基础设施不断完善,市场主体不断增多,尽管体育产业发展势头迅猛,但体育产业增加值占GDP的比重仍然偏低,对国民经济发展和社会就业的贡献率相对较小,在一定程度上阻碍了体育产业与旅游产业融合发展进程。第二,市场主体对体育产业与旅游产业融合发展的障碍较大,表明现阶段体育市场主体发育尚不健全,市场在体育资源配置中的决定性作用尚未充分发挥。受新冠肺炎疫情冲击影响,大量的体育市场经营者出现较大的经营困难,面临倒闭或歇业风险。由此,2020年市场主体障碍度为34.27,达到近年最高,在一定程度上影响了体育产业与旅游产业融合发展水平,但这种状况在2021年得到一定程度的改善。第三,产业基础对体育产业与旅游产业融合发展的障碍偏小,贡献较大,显示出体育产业发展基础不断夯实。从场地设施看,体育场地设施“补短板”工程卓有成效,人均体育场地面积大幅增长,场地类型日趋多样;从社会体育指导看,我国社会体育指导员结构性问题得到有效的改善,每千人社会体育指导员人数稳步增长。

(2)从旅游产业系统来看,产业贡献仍然是影响体育产业与旅游产业融合发展的最主要障碍因素。第一,据国家旅游局公布的数据显示,我国旅游企业净资产收益率较其他行业相对偏低。同时,受新冠肺炎疫情的冲击,客流量受到巨大影响,旅游产业收益不及预期。第二,旅游产业基础与市场主体对体旅融合障碍度较小,反映出旅游产业基础与市场主体相对体育产业而言更加成熟。从产业基础看,旅游产业资源基础与设施基础较为完善。一方面,自然景观、人文景观、历史文化、民俗风情等旅游资源基础种类较为多样化,丰富了旅游产品的文化内涵和游客体验感,提升了旅游产品的吸引力和游客的参与度;另一方面,交通、住宿、餐饮等基础设施是旅游产业发展的重要支撑,为体育产业与旅游产业融合提供了基础保障。从市场主体看,旅游产业从业者不断完善产品体系,推动旅游产业消费升级和市场拓展,进一步激发了体旅消费需求。

需要注意的是,相较于产业基础与市场规模,产业贡献所包含的指标发展较慢。这意味着虽然体育产业与旅游产业贡献相关指标较之前有所增长,但增速相对其他指标偏低,也会导致其障碍度占比逐年增加;这也意味着旅游产业和体育产业融合发展的产业基础和市场主体较好,但产业的贡献和价值尚未完全凸现,未来产业规模和效率增长的空间和潜力较大。

3 结论与建议

3.1 结 论

(1)中国体育产业与旅游产业综合发展水平表现各异,但均呈波动增长态势。中国体育产业综合发展水平逐步高于旅游产业综合发展水平。

(2)中国体育产业与旅游产业融合发展水平持续提升,融合协调等级不断提高,但不同地区间的融合发展水平差异较大,总体呈现出以东南沿海省份为核心向西北地区逐级扩散的梯度空间动态演进格局。

(3)中国体育产业与旅游产业融合发展水平在全局空间上存在显著自相关性,但这种空间相关性逐年降低;中国体育产业与旅游产业融合发展水平在局部空间上也存在显著自相关性,融合路径相对固化,多数省份未发生跃迁现象且长期处于过渡区与低水平发展区。

(4)中国体育产业与旅游产业融合发展水平整体差异、区域间差异及区域内差异均呈缩小趋势,区域内差异逐渐大于区域间差异,东部地区内部差异及贡献率最大。

(5)相较于产业基础与市场规模,产业贡献所包含的指标发展较慢,这是影响体育产业与旅游产业融合发展的关键障碍因素。

3.2 建 议

3.2.1 提升产业综合发展水平,促进高质量融合发展

(1)大力促进体育旅游消费。在全国部分重点区域和重点城市打造体育旅游消费新场景、培育体育旅游消费新业态新模式,从供给侧和需求侧两端发力来激发群众的体育旅游消费需求。(2)逐步完善体育旅游设施专项配套服务体系。一方面,支持各地加快全民健身中心、体育公园、健身步道、户外运动公共服务设施等体育旅游设施的建设进度;另一方面,挖掘历史文化与时尚元素,创设精品体育旅游赛事、线路、品牌,实现二者高质量融合与协同发展。(3)宣推绿色健康生活方式。鼓励群众参与远足、露营、登山、滑雪、骑行、路跑等各种户外运动,支持各种体育社会组织下沉社区面向广大群众组织体育旅游活动,进一步挖掘体育旅游、绿色出行等领域的消费潜力。

3.2.2 发挥融合优势地区引领作用,健全区域间利益补偿机制

(1)充分发挥体育产业与旅游产业融合发展水平较高省份的引领示范作用,带动周边地区体育旅游发展。加强区域间和区域内体育产业与旅游产业的协同与合作,推动体育与旅游两大产业要素在区域间及区域内实现自由、有序、高效的流动与优化配置,更好地促进东部发达地区及西部与东北欠发达地区体育旅游协同发展。(2)建立健全区域间的利益补偿机制,对于因人员流动、资金转移等原因所导致的体育旅游发展差异,应积极探索税收分享、生态补偿等多样化的补偿方式,确保在体育产业与旅游产业融合发展过程中,各区域能够公平分享发展成果。

3.2.3 多措并举补短板,提升产业贡献与效益

(1)体育产业发展层面。一是丰富体育消费供给,要继续补齐体育场地设施短板,实施全民健身场地设施“补短板”工程;二是做大做强运动项目产业,构建完整运动项目产业链条;三是创新开发体育新产品,推动建设体育新空间,创造体育消费新场景,打造一批地域特色鲜明、服务功能完善、经济效益良好的体育服务综合体,从而提升体育产业经济效益,进而提高体育产业贡献率。(2)旅游产业发展层面。一是要持续完善旅游设施,提高旅游服务水平,更好地立足于各区域独具特色的旅游资源,注重发掘和融入当地旅游文化的内涵,开发一系列多样化、个性化、创新性的旅游产品;二是要加快技术变革,推进“旅游+”模式,更好地推进数字技术在体育场景中的广泛应用,为消费者提供更加优质的旅游体验,从而更好地提升旅游产业经济效益。

参考文献:

[1] 国家体育总局.关于大力发展体育旅游的指导意见[EB/OL].(2016-12-22)[2023-12-08].https://www.sport.gov.cn/n10503/c781831/content.html.

[2] 中国网.2014年全国体育及相关产业总规模[EB/OL].(2015-12-28)[2023-12-08].http://sports.china.com.cn/chanye/detail1_2015_12/28/476979.html.

[3] 中国政府网.2021年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL].(2022-12-30)[2023-12-08].https://www.gov.cn/xinwen/2022-12/30/content_5734284.htm.

[4] 国家统计局.2014年全国旅游及相关产业增加值占国内生产总值的比重为4.33[EB/OL].(2015-12-17)[2023-12-08].https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230

203_1898992.html.

[5] 国家统计局.2021年全国旅游及相关产业增加值占GDP比重为3.96[EB/OL].(2022-12-30)[2023-12-08]. https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202212/t20221230_1891329.html.

[6] 闵健.体育旅游及其界定[J].武汉体育学院学报,2002(6):4-6.

[7] 雷波.我国体育产业与旅游产业互动融合模式分析[J].北京体育大学学报,2012,35(9):40-44.

[8] 王辉.体育旅游产业特征及发展策略探讨[J].体育与科学,2010,31(4):59-64.

[9] 杨强.体育与相关产业融合发展的路径机制与重构模式研究[J].体育科学,2015,35(7):3-9,17.

[10] 李燕,骆秉全.京津冀全域体育旅游产业布局及协同发展路径研究[J].中国体育科技,2017,53(6):47-53,70.

[11] 王玉珍,张启明,邵玉辉.中国体育产业与旅游产业发展耦合协调的态势测度及影响因素[J].山东体育学院学报,2022,38(5):43-53.

[12] 许金富,陈海春.中国体育产业与旅游产业发展耦合关联性测度及空间相关分析[J]. 山东体育学院学报,2020,36(1):9-16.

[13] 刘军,吉敏.产业聚集理论研究述评[J].经济问题探索,2011(8):34-39.

[14] 康露,黄海燕.体育产业高质量发展指数测度与综合评价——以上海市为例[J].成都体育学院学报,2022,48(jvZ0OC/TRBj3O0Zlgb4tFpA5H2/Ys6e51Og4yjBB5Xw=1):55-63.

[15] 曹开军,徐嘉良.中国体育产业与旅游产业耦合协调时空演变及影响因素[J].西南大学学报(自然科学版),2023,45(3):199-213.

[16] 周成,冯学钢,唐睿.区域经济—生态环境—旅游产业耦合协调发展分析与预测——以长江经济带沿线各省市为例[J].经济地理,2016,36(3):186-193.

[17] 侯兵,周晓倩.长三角地区文化产业与旅游产业融合态势测度与评价[J].经济地理,2015,35(11):211-217.

[18] 任波.我国体育产业与经济社会发展关联关系测度研究[J].中国体育科技,2021,57(9):82-89.

[19] 刘安乐,杨承玥,明庆忠,等.中国文化产业与旅游产业协调态势及其驱动力[J].经济地理,2020,40(6):203-213.

[20] 王淑佳,孔伟,任亮,等.国内融合度模型的误区及修正[J].自然资源学报,2021,36(3):793-810.