新质生产力对体育用品制造业碳排放的影响研究

2024-10-21李慧云陈刚俞宗宝

摘 要:该研究以2010—2021年我国30个省(区、市)的面板数据为样本,通过构建综合评价指标体系测算各省份的新质生产力和体育用品制造业碳排放,实证检验了新质生产力对体育用品制造业碳排放的影响效应、作用机制及空间效应。研究结果:(1)新质生产力对体育用品制造业有显著的碳减排效应,该结论通过了一系列稳健性检验;(2)机制分析表明,新质生产力能够通过推动绿色信贷发展和促进数字人才集聚来降低体育用品制造业碳排放;(3)异质性分析表明,新质生产力对体育用品制造业碳排放的抑制作用存在区域异质性,即新质生产力对东部地区省份体育用品制造业碳减排的影响更显著;(4)空间溢出效应分析表明,本省新质生产力的发展对相邻省份体育制造业碳排放的抑制作用不显著。研究建议:大力发展新质生产力绿色技术优势,实现体育领域绿色科技创新;以新质生产力为导向,充分发挥绿色信贷优化资源配置作用;利用数字人才集聚优势,创新培养复合型体育人才;采用差异化发展战略,促进体育用品制造业区域协调发展。

关键词:新质生产力;体育用品制造业;碳排放;绿色信贷;数字人才

中图分类号:G80-052 文献标识码:A文章编号:1006-2076(2024)05-0057-10

Impact of New Quality Productivity on Carbon Emissions in Sporting Goods Manufacturing Industry: Based on Panel Data of 30 Provinces (Autonomous Regions and Municipalities) in China

LI Huiyun, CHEN Gang, YU Zongbao

Sports Policy and Strategy Research Center, Wuhan Sports University, Wuhan 430079, Hubei, China

Abstract:Taking the panel data of 30 provinces (including autonomous regions and municipalities) in China from 2010 to 2021 as samples, this paper developed a comprehensive evaluation index system to calculate the new quality productivity and carbon emissions of the sporting goods manufacturing industry across each province; furthermore, it empirically examined the impact, mechanism, and spatial effect of new quality productivity on carbon emissions within this sector. The study shows that: (1) The new quality productivity has a significant effect on carbon emission reduction within the sporting goods manufacturing sector, and the conclusion passes a series of robustness tests; (2) The mechanism analysis shows that the new quality productivity can reduce the carbon emission of sporting goods manufacturing industry by promoting the development of green credit and facilitating the agglomeration of digital talents; (3) The heterogeneity analysis reveals that the inhibitory effect of new quality productivity on carbonemissions in the sporting goods manufacturing industry exhibited regional variability; specifically, the impact of new quality productivity on carbon emission reduction was more significant in the eastern provinces. (4) The analysis of spatial spillover effects indicates that the advancement of new quality productivity within the province does not exert a significant inhibitory effect on carbon emissions in the sports manufacturing industry of adjacent provinces. Suggestions: Vigorously develop the green technological advantages associated with new quality productivity, and achieve innovation in green technology within the sports sector; Guided by new quality productivity, fully leverage the role of green credit to optimize resource allocation; Capitalize on the advantage of a concentrated pool of digital talent to innovate and cultivate versatile sports professionals; Implement a differentiated development strategy to promote coordinated regional growth in the sporting goods manufacturing industry.

Key words:new quality productivity; sporting goods manufacturing; carbon emission; green credit; digital talent

碳排放问题给人类的生存和发展带来了严峻挑战。如何实现传统产业转型升级,减少不可再生能源消耗,降低工业碳排放量,已经成为全人类共同的目标。2020年9月,中国正式提出2030年前“碳达峰”和2060年前“碳中和”目标。党的二十大报告进一步提出,要实施全面节约战略,发展绿色低碳产业,加快发展方式绿色转型[1]。目前,我国体育用品制造业生产过程中仍存在以人力资源和自然资源投入为主的粗放式发展模式,面临资源利用率低、产业结构失衡、不符合生态环境发展目标等多重问题[2]。因此,如何调整和优化体育用品制造业结构,降低体育用品制造业碳排放量,是体育产业高质量发展的重要内容。

2024年3月,习近平总书记在全国两会期间指出:“要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。[3]”新质生产力对于降低体育用品制造业碳排放有着重要作用。新质生产力以科技创新为核心,具有环境友好和资源节约等特点,通过提供算力、算法和智力等创新要素,促进体育用品制造业普及绿色技术应用、产业结构升级和绿色低碳转型[4]。在此背景下,厘清新质生产力对体育用品制造业碳排放的影响,不仅是促进体育用品制造业实现社会价值和经济价值的客观需要,也是确保实现“双碳”目标的必然要求。

目前,关于新质生产力对环境改善的价值作用日益受到学界的重视。时丽珍等从新质劳动者角度,讨论了新质生产力赋能体育用品制造业绿色高质量发展的内在机理,提出新质劳动者可以作用于企业研发设计及生产制造环节,提高生产效率,降低成本和资源消耗,引领企业向绿色低碳转型[5];陈颇等从新质劳动资料视角构建了绿色发展模型,实证结果发现数字经济可以从生产要素配置变革、产业结构革新优化和数字治理开拓引领3个方面驱动体育用品制造业绿色发展[6];郭晗等的研究证明,新质生产力可以通过劳动资料、劳动对象和能源结构绿色化3个方面促进产业低碳发展[7];王飞等深入研究了新质生产力赋能产业体系绿色化的现实挑战,指出中国企业绿色科技创新仍然不足,提出要完善企业绿色低碳政策,加强惩污力度等措施,以便实现减少污染和碳排放的目标[8];曹建飞等通过SBM模型验证了技术创新能够有效促进碳减排[9];王少剑等认为绿色科技创新是降低企业碳排放的重要手段[10];王琴梅等基于新质劳动对象视角,从传统生产力三要素与数字技术深度融合入手,提出要加快农业劳动对象的数字化改造,深化传统农业劳动对象[11];杜黎明将新质生产力作为推动体育产业绿色转型的动力,强调绿色发展是长期战略,能够促进体育产业可持续性发展[12]。

尽管学术界对于新质生产力和体育用品制造业碳减排方面的研究取得了许多具有重要意义的结论,但是在新质生产力促进体育用品制造业碳排放效应和作用机制方面仍缺少深入研究。因此,本研究基于数据的可获取性,选取2010—2021年我国30个省(区、市)的面板数据,验证新质生产力对体育用品制造业的影响效应、作用机制及时空效应,以期为实现体育用品制造业低碳转型和“双碳”目标提供理论支撑,也为利用新质生产力实现碳减排提供经验依据。

1 作用机理与研究假设

1.1 新质生产力对体育用品制造业碳排放的影响作用

新质生产力本质上是一种绿色生产力[12],具体以绿色技术为核心,为体育用品制造业提供绿色生产模式、绿色生产要素以及绿色治理环境[13],从而有效降低体育用品制造业碳排放。

(1)新质生产力驱动体育用品制造业绿色生产模式转变,降低碳排放。一方面,新质生产力在体育用品制造业发展中高度重视对生态环境和生态文明的保护,主要利用可再生能源、绿色新材料等低碳技术,构建生产、加工、运输以及销售等环节的低碳一体化发展策略,提供绿色体育产品,促进体育用品制造业结构优化升级,大幅度提高体育用品制造业的生产效率和资源利用效率[14]。另一方面,新质生产力驱动生产模式的绿色化转型,并非是在原有模式上的精打细算,而是在新模式下对体育产业资源浪费的“釜底抽薪”。新质生产力通过促进上下游绿色供应商、鼓励绿色人才培养和加强绿色技术创新三者之间的有机融合,构建一个拥有全过程绿色生产供应链、绿色人才培养链和绿色技术创新链相互交织融合的生产模式[15]。这种绿色生产模式为体育用品制造业绿色低碳转型提供了强劲动力,为打造高效生态绿色的体育用品制造业集群奠定了坚实基础,助推实现“双碳”目标下的体育用品制造业高质量发展[4]。

(2)新质生产力驱动体育用品制造业绿色生产要素创新,降低碳排放。新质生产力的发展加快了传统体育用品制造业与绿色要素的融合升级,形成新质劳动者、新质劳动资料、新质劳动对象以及绿色科技创新等新的绿色创新要素[16]。首先,新质劳动者具有掌握绿色知识、绿色技术和绿色素养的能力,可以最大限度地发挥体育用品制造业的环保设备效力,提高体育用品制造企业的生产效率和能源利用率[17]。同时,新质劳动者不仅仅是指新型绿色人才,还包括数字孪生人、人机交互型机器人、人工智能等,这些数字人作用到体育用品制造业上,既能取代一部分传统劳动力自动执行生产制造任务,进而降低生产过程中的资源消耗与浪费,又能根据程序设定实时监测生产过程中的碳排放量,与绿色化、数字化生产相适应[18]。其次,新质劳动资料是具有绿色化特质的“新工具”[7],将传统机械设备转向智能化先进机器设备,优化传统生产设备和工艺流程,提高能源利用效率和降低碳排放量,打破体育用品制造业中高污染、高耗能的传统增长路径。最后,新质劳动对象包括物质形态对象(新能源、新材料等)和非物质形态对象(数据、信息等),拓展了体育用品制造业的绿色发展空间。一方面,新质生产力通过研究风能、太阳能、氢能等新能源以及可降解材料、可再生材料、可持续发展材料等新材料在体育用品制造业上的创新应用,克服传统能源和材料的不可再生等缺点,促进体育用品制造企业绿色循环、可持续发展。另一方面,新质生产力使体育用品制造业不再局限于生产物质性的体育产品,更多延伸到数据领域,减少对自然资源的消耗与破坏。例如,体育运动智能手表的卖点更偏向于运动记录、运动分析与监测[5]。

(3)新质生产力驱动体育用品制造业绿色治理体系改革,降低碳排放。从政府治理角度来看,关于新质生产力的政策支持和激励措施是促进体育用品制造业绿色转型的重要因素。新质生产力强调构建资源消耗低、环境污染小、气候友好的发展政策,这种低碳政策作用到体育用品制造业上,能够引导体育用品制造业内部主体的积极响应,促使体育用品制造业自主调整发展战略,进行符合低碳环保标准的发展轨道,推动体育用品制造企业低碳转型[19]。另外,新质生产力实现了运用先进的碳排放测量设备实时监测体育用品制造企业碳排放的目标[20],对体育用品制造企业形成约束机制,从而有效减少体育用品制造企业的碳排放量。从社会治理角度来看,新质生产力可以通过新兴技术打破传统的政府主导型监管模式,建立数字化体育政务管理平台,为体育参与者和广大人民群众参与体育治理提供了便利条件,有助于推动政府、企业及社会共同监督治理体育用品制造企业绿色发展[21]。从市场治理角度来看,满足人民群众的需求是体育用品制造业生产的重要目标,新质生产力所提倡的绿色环保观念会持续影响人民群众对体育用品的需求情况,倒逼体育用品制造企业注重社会责任和环保意识,进而加大对绿色体育产品的研发制造[22-23]。据此,提出以下研究假设:

H1:新质生产力的发展对体育用品制造业碳排放产生抑制作用。

1.2 新质生产力对体育用品制造业碳排放的中介传导机制

1.2.1 绿色信贷发展的碳排放抑制效应

绿色信贷是商业银行等金融机构遵循国家政策,针对新能源开发、绿色生产、循环经济、绿色制造等企业或项目提供的专项信贷支持[24],为推动体育用品制造业绿色低碳发展发挥了重要力量[25]。

(1)新质生产力为绿色信贷的发展起到支撑作用。新质生产力改变了体育用品制造企业的传统发展理念,使企业在注重环保对长期发展的重要性的同时,开展环保技术创新、绿色产品研发等活动,增加对绿色信贷的融资需求。并且,新质生产力通过数字技术与企业金融业务、管理模式的深度融合,可以改善体育市场中金融资金供需不匹配问题,提高绿色信贷申请效率,有效降低企业融资成本和信贷风险,缓解体育用品制造企业开展绿色技术创新时的融资约束问题[26]。

(2)绿色信贷对体育用品制造业绿色生产全过程发挥作用。首先,生产融资环节。绿色信贷向市场释放企业绿色、可持续发展的信号,引导社会资金以融资模式进入到体育用品制造业绿色发展项目中,能够有效增加上下游供应商的支持,进而助力243b9a2cd828955c8a0945f1c8af7fcc体育用品制造企业绿色、低碳发展[24]。其次,生产研发环节。绿色信贷的发展促使资金更多地从传统体育制造业流向绿色环保、可持续发展的先进体育制造业,倒逼传统体育制造业加大绿色技术的创新研发力度,不断加快体育用品制造业的绿色转型发展[27]。同时,绿色信贷促使金融机构定期追踪企业生产研发情况[28],对于体育用品制造业的绿色技术、绿色工艺起到监督作用。再者,排污处理环节。绿色信贷为体育用品制造业的排污活动提供资源支持。体育企业污染处理过程中需要投入大量的资源成本,包括排污设备成本、排污时间成本、排污人力成本等[29]。因此,绿色信贷对绿色可持续发展的企业提供定向倾斜性信贷支持,鼓励企业投入更多资本进行碳减排活动[30],不仅可以有效增强体育用品制造企业的污染处理能力,而且能够缓解体育用品制造企业生产过程中的碳排放问题。据此,提出以下研究假设:

H2:新质生产力可以通过绿色信贷对体育用品制造业碳排放产生抑制作用。

1.2.2 数字人才集聚的碳排放抑制效应

数字人才具有专业的数字化素养及强烈的社会责任感等内在特征,是体育用品制造业低碳转型的倡导者和实践者,不仅倡导绿色低碳理念,而且通过绿色技术研发和绿色技术应用,引导体育用品制造业向低碳、环保、可持续的方向发展[31]。

(1)新质生产力是数字化生产力,强调“全方位培养用好人才”,因此其有助于培养体育用品制造业所需的新型数字人才,进而改变我国数字化、低碳化人才储备不足的现状,增强体育用品制造业低碳化转型的高端复合型人才供给,实现教育、科技、人才一体化推进,形成良性循环[32]。同时,新质生产力的发展推动了体育用品制造业领域的科技创新应用,不断催生出新产业、新业态和新模式,进而吸引了更多数字人才的加入,数字人才又进一步提高了体育用品制造企业的核心竞争力,促进了企业数字人才资本的形成,产生数字人才集聚效应[33]。

(2)数字人才对体育用品制造业绿色技术全过程发挥作用。首先,技术研发方面,数字人才对绿色技术的研发是推动体育用品制造企业绿色化转型的核心驱动力[34]。数字人才具有丰富的知识储备和卓越的创新能力,通过利用数据要素进行绿色技术、绿色材料、绿色产品的研发,提升绿色低碳技术的创新水平,加强轻量化材料、生物材料和环保材料等新材料的开发与应用,降低产品的研发成本和周期,进而提高了体育用品制造企业的核心竞争力,加快推动体育用品制造业绿色化转型[35]。其次,技术运用方面,数字人才对绿色技术的掌握是推动体育用品制造企业绿色化转型的关键驱动力[29]。数字人才通过运用先进的数字化技术和数据分析手段,对体育用品制造业的生产过程进行精准分析,改进传统的低效化生产技术,淘汰能源消耗高、环境污染严重的生产环节,实现生产过程的精细化管理、资源高效利用和节能减排[36]。据此,提出以下研究假设:

H3:新质生产力可以通过数字人才对体育用品制造业碳排放产生抑制作用。

1.3 新质生产力对体育用品制造业碳排放的空间效应分析

习近平总书记强调的“加快形成并发展新质生产力”,是国家层面上的统筹战略,不受地域限制。新质生产力的发展不仅能降低本省的体育用品制造业碳排放,而且也对相邻省份的碳排放起到抑制作用。

(1)新质生产力的发展具有一定空间相关性[16],能够通过大数据、互联网等数字化平台为体育用品制造业提供更为高效的资源利用方式,不断降低体育用品制造业供给与需求之间的沟通成本,打破体育用品制造业资源分布的空间约束,促进不同区域内体育用品需求与供给的动态适配,推动区域融合发展[37]。

(2)新质生产力对体育用品制造业绿色转型具有一定的网络和辐射效应[38],通过地理或经济关联对相邻省份体育用品制造业低碳转型产生积极影响。其中,政府对发展新质生产力和实现“双碳”目标的大力提倡,不仅有助于促进本省体育用品制造业碳减排,形成产业集聚效应,而且会引导相邻省份形成完善的绿色体育产业链,降低体育用品制造业碳排放[39],产生辐射带动作用。此外,本省体育用品制造业通过新质生产力实现低碳转型的重要举措,为相邻省份提供了可借鉴的绿色发展经验,促使相邻省份采用新技术、新工艺,调整体育用品制造业产业结构,推动整个区域产业绿色低碳发展[40]。据此,提出以下研究假设:

H4:新质生产力对体育用品制造业碳排放的抑制作用具有空间溢出效应。

2 模型设定、变量与数据

2.1 模型设定

2.1.1 基准回归模型

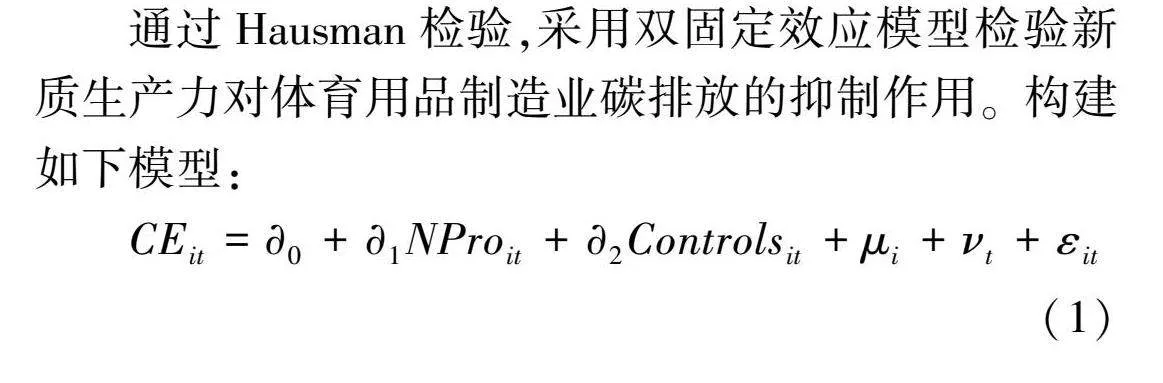

通过Hausman检验,采用双固定效应模型检验新质生产力对体育用品制造业碳排放的抑制作用。构建如下模型:

CEit=0+1NProit+2Controlsit+μi+νt+εit (1)

式中,CEit表示各省份体育用品制造业的碳排放量;NProit表示各省份新质生产力综合指数;Controlsit表示各省份控制变量,即城镇化率、产业结构、经济规模水平、开放水平、工业化水平、人口规模水平、居民消费水平、政府干预强度和环境规制强度;i和t分别表示省份和年份;μi表示省份固定效应;νt表示时间固定效应;0、1、2为常数项;εit为随机误差项。

2.1.2 中介效应检验模型

为了检验绿色信贷和数字人才的中介效应,参考江艇的研究[41]构建了中介效应模型。第一步,检验新质生产力对体育用品制造业碳排放的回归系数是否显著为负;第二步,检验新质生产力对中介变量绿色信贷和数字人才是否具有正向促进作用,若具有正向作用,则可进一步讨论绿色信贷和数字人才对体育用品制造业碳排放的负相关关系,进而检验中介变量的中介效应是否存在。构建如下模型:

GRit=0+1NProit+2Controlsit+μi+νt+εit (2)

DTit=0+1NProit+2Controlsit+μi+νt+εit (3)

式中,GRit表示各省份的绿色信贷;DTit表示各省份的数字人才。

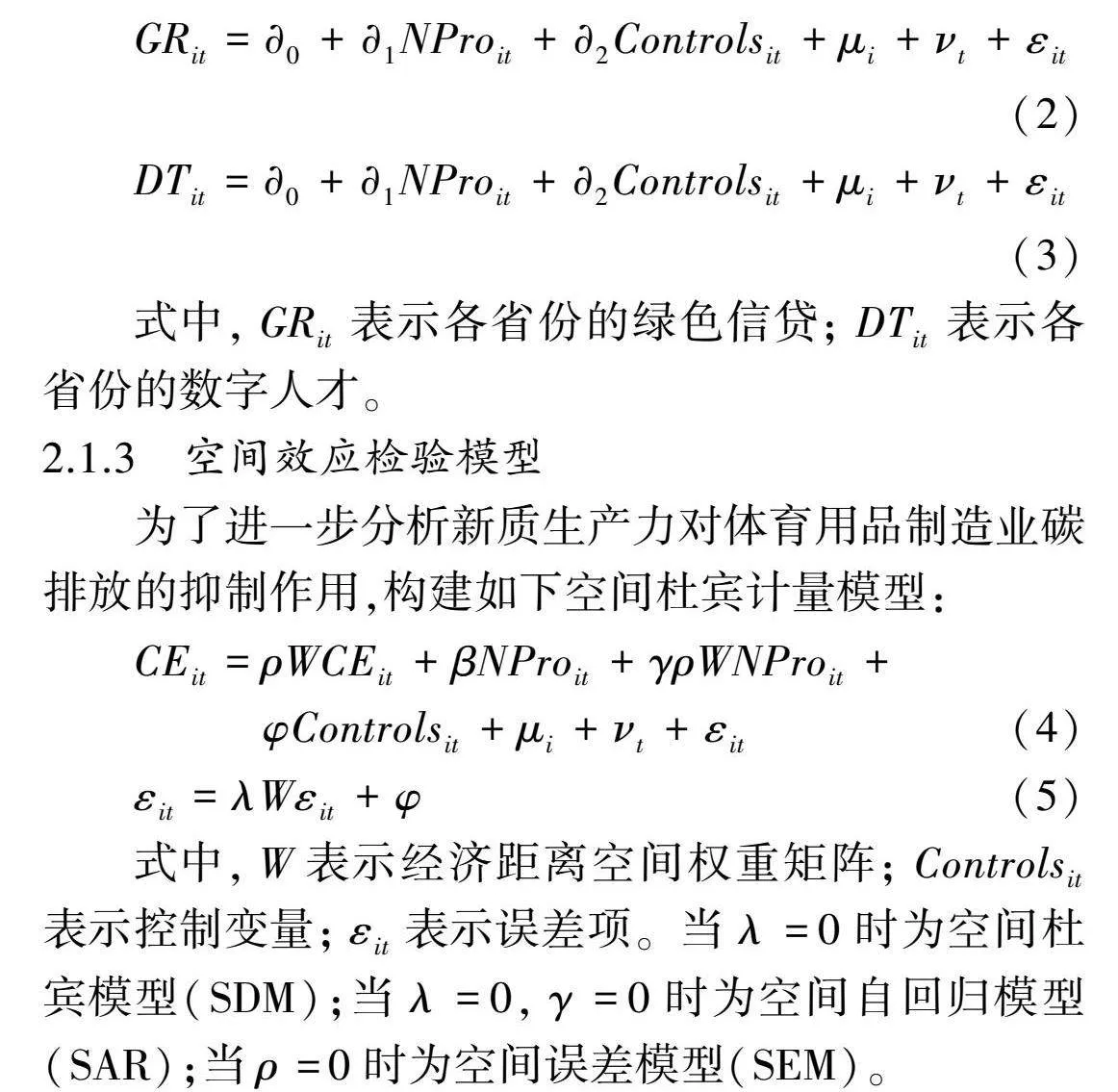

2.1.3 空间效应检验模型

为了进一步分析新质生产力对体育用品制造业碳排放的抑制作用,构建如下空间杜宾计量模型:

CEit=ρWCEit+βNProit+γρWNProit+

φControlsit+μi+νt+εit (4)

εit=λWεit+φ(5)

式中,W表示经济距离空间权重矩阵;Controlsit表示控制变量;εit表示误差项。当λ=0时为空间杜宾模型(SDM);当λ=0,γ=0时为空间自回归模型(SAR);当ρ=0时为空间误差模型(SEM)。

2.2 变量选取与说明

uGbGTGxTR/q2r0f+t+ctUw==2.2.1 新质生产力的测度

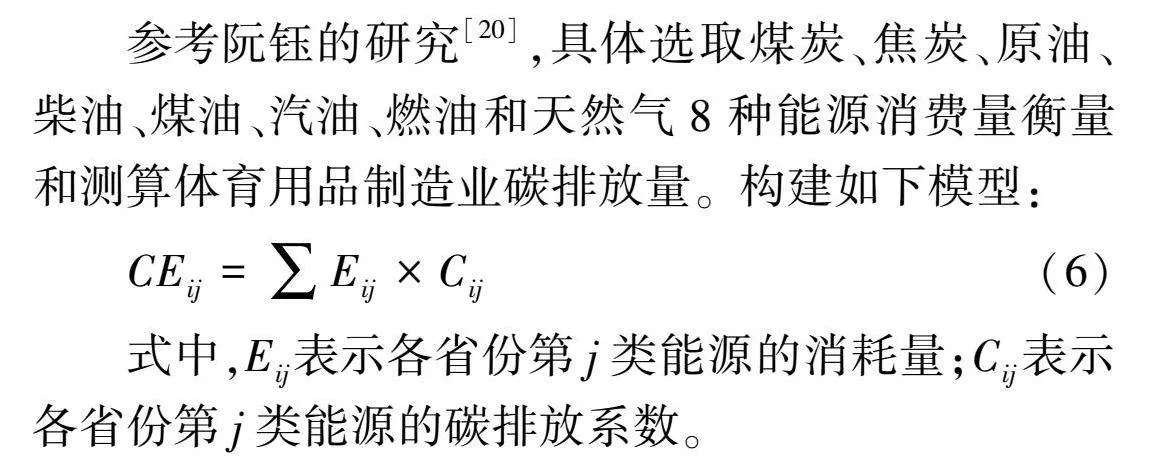

参考卢江等的研究[42],同时考虑到绿色生产力与体育用品制造业存在共同方法偏差[43],且工业废水、废气等处理过程中会产生大量的碳排放,与因变量体育用品制造业碳排放存在高度关联性[44],故本研究未将绿色生产力加入衡量指标。最终,新质生产力(NPro)选用科技生产力和数字生产力2个一级指标进行衡量,并用熵值法进行测算。(1)科技生产力包含创新生产力和技术生产力2个二级指标。其中,创新生产力包含国内专利授予数、高技术产业业务收入和规模以上工业企业产业创新经费3个三级指标;技术生产力包括规模以上工业企业RD人员全时当量2个三级指标。(2)数字生产力包含数字产业生产力和产业数字生产力2个二级指标。数字产业生产力采用电信业务总量进行表征;产业数字生产力包含互联网宽带接入端口数、软件业务收入、光缆线路长度/地区面积和电子商务销售额4个三级指标(见表1)。

2.2.2 体育用品制造业碳排放的测度

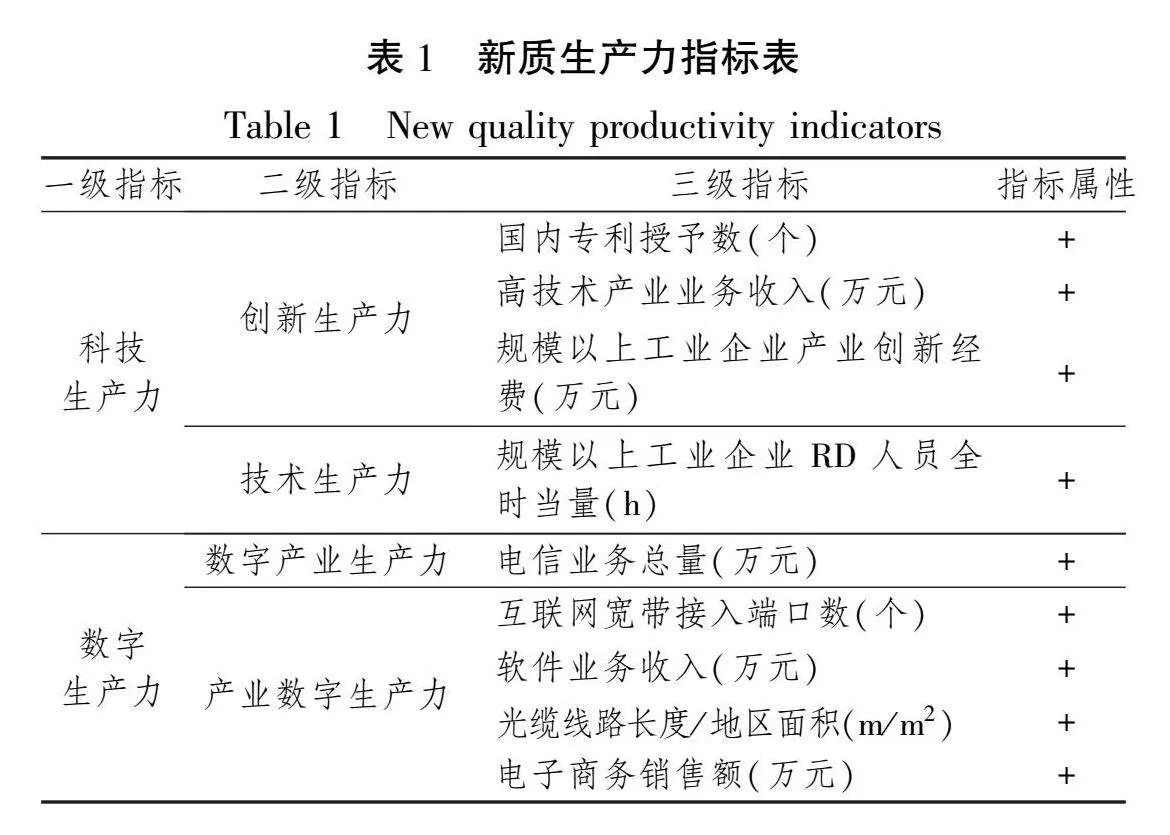

参考阮钰的研究[20],具体选取煤炭、焦炭、原油、柴油、煤油、汽油、燃油和天然气8种能源消费量衡量和测算体育用品制造业碳排放量。构建如下模型:

CEij=∑Eij×Cij(6)

式中,Eij表示各省份第j类能源的消耗量;Cij表示各省份第j类能源的碳排放系数。

2.2.3 中介变量的测度

参考王彦林等的研究[45],中介变量绿色信贷选取各省份非六大高耗能产业利息支出进行表征;参考孙伟增等的研究[46],中介变量数字人才选取各省份城市信息传输计算机服务和软件业的从业人数(取对数)进行衡量。

2.2.4 控制变量的测度

为了排除各省(区、市)特征因素对体育用品制造业碳排放量的潜在影响,参照阮钰的研究[20],选取了9个控制变量。城镇化率(UR)用年末城镇人口和年末常住人口之比表示;产业结构(OIS)用第三产业增加值与第二产业增加值之比表示;经济规模(GDP)用人均地区生产总值的对数表示;市场化开放水平(OPEN)用进出口总额与地区生产总值之比表示;工业化水平(IND)用工业增加值与地区生产总值之比表示;人口规模(POP)用年末常住人口的对数表示;居民消费水平(PC)用城镇居民人均消费的对数表示;环境规制(REG)用工业污染治理投资额的对数表示;政府干预(GOV)用财政支出与地区生产总值之比表示。

2.3 数据来源与处理

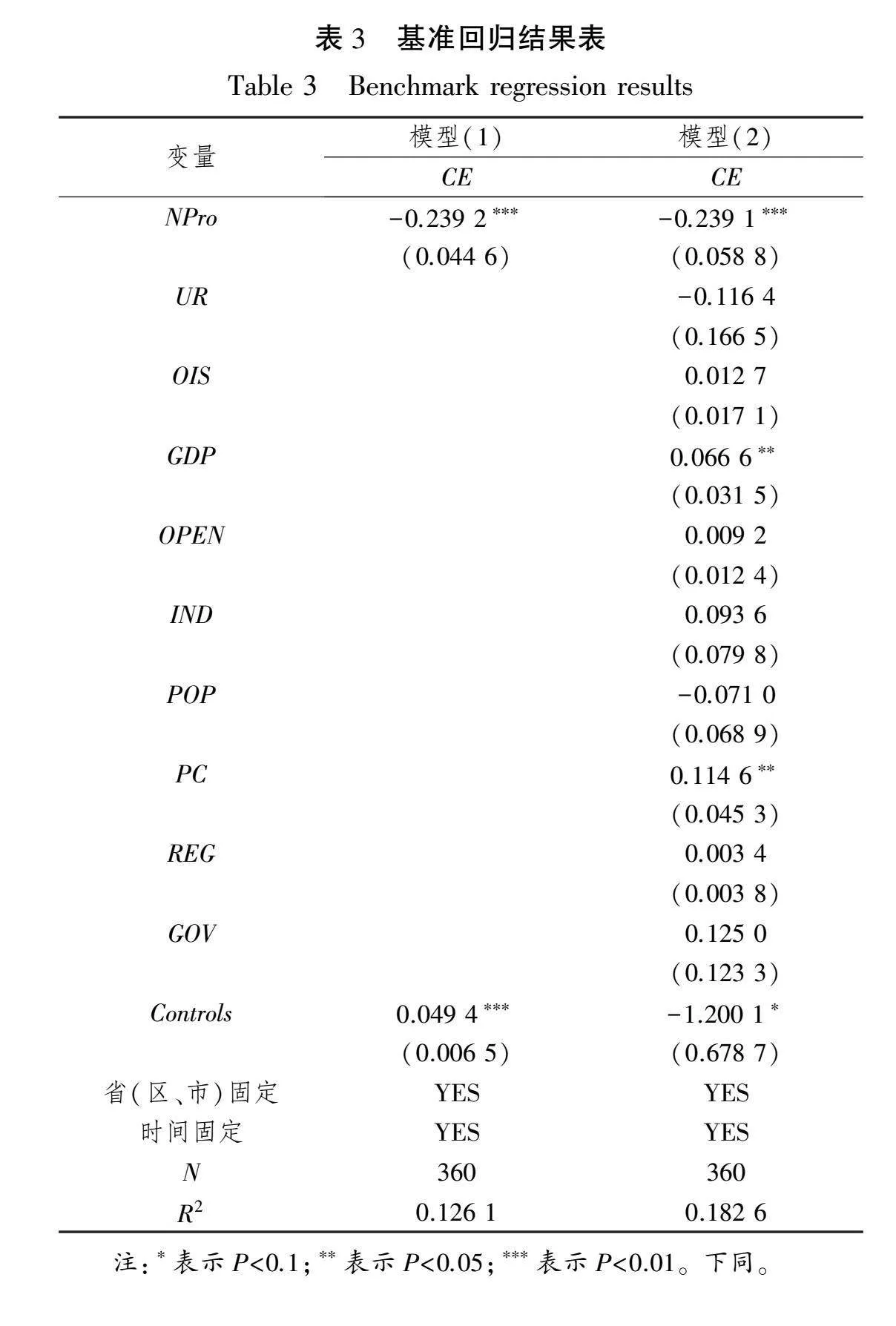

考虑到数据的可获取性,且中国碳核算数据库目前只更新到2021年,故选取2010—2021年我国30个省(区、市)(剔除港澳台地区、西藏自治区)的面板数据展开实证研究。主要变量数据来源于《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》等。考虑到极端值对结果可靠性的影响,本研究对连续性变量进行了1的缩尾处理,主要变量的描述性统计结果如表2所示。

3 实证结果与分析

3.1 基准回归结果

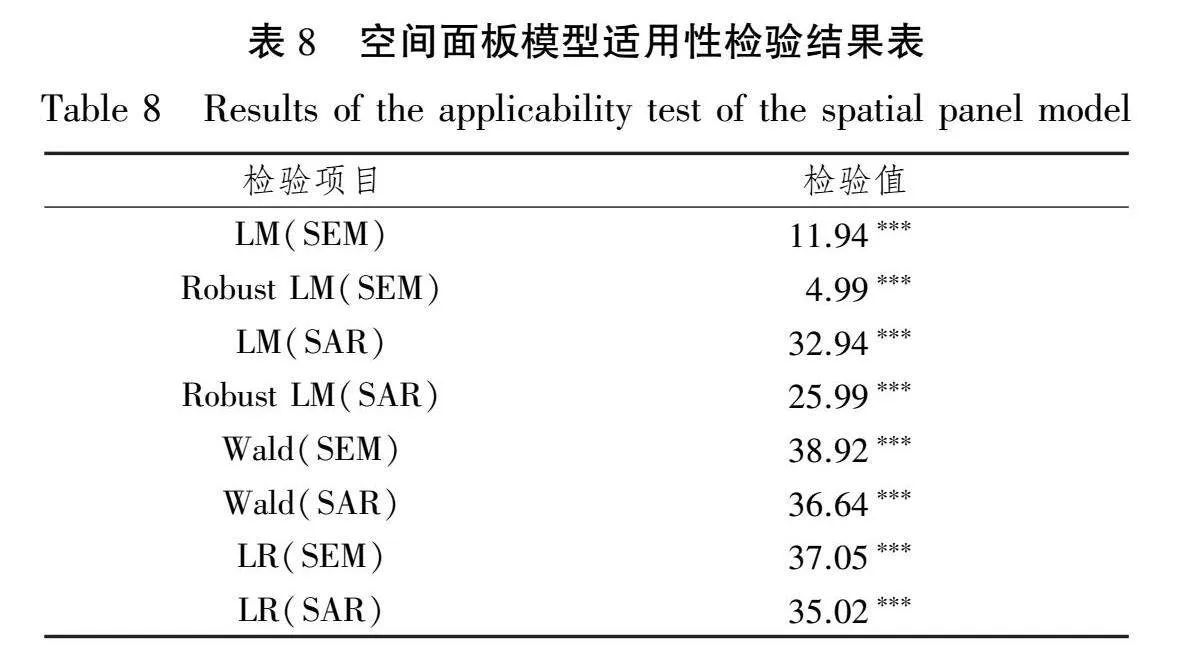

采用固定效应模型,同时控制年份效应和省份效应,对新质生产力与体育用品制造业碳排放量进行回归分析(见表3)。其中,模型(1)是未加入控制变量的估计结果,模型(2)是加入控制变量的估计结果。结果显示,无论是否加入控制变量,新质生产力系数均在1的置信水平上显著,假设H1得到验证。由此表明,新质生产力能够显著降低体育用品制造业碳排放量,说明新质生产力作为一种新型绿色生产力,可以通过绿色生产模式转变、绿色生产要素创新、绿色治理体系改革等方式推进体育用品制造业低碳转型,降低体育用品制造业碳排放量。

3.2 稳健性检验

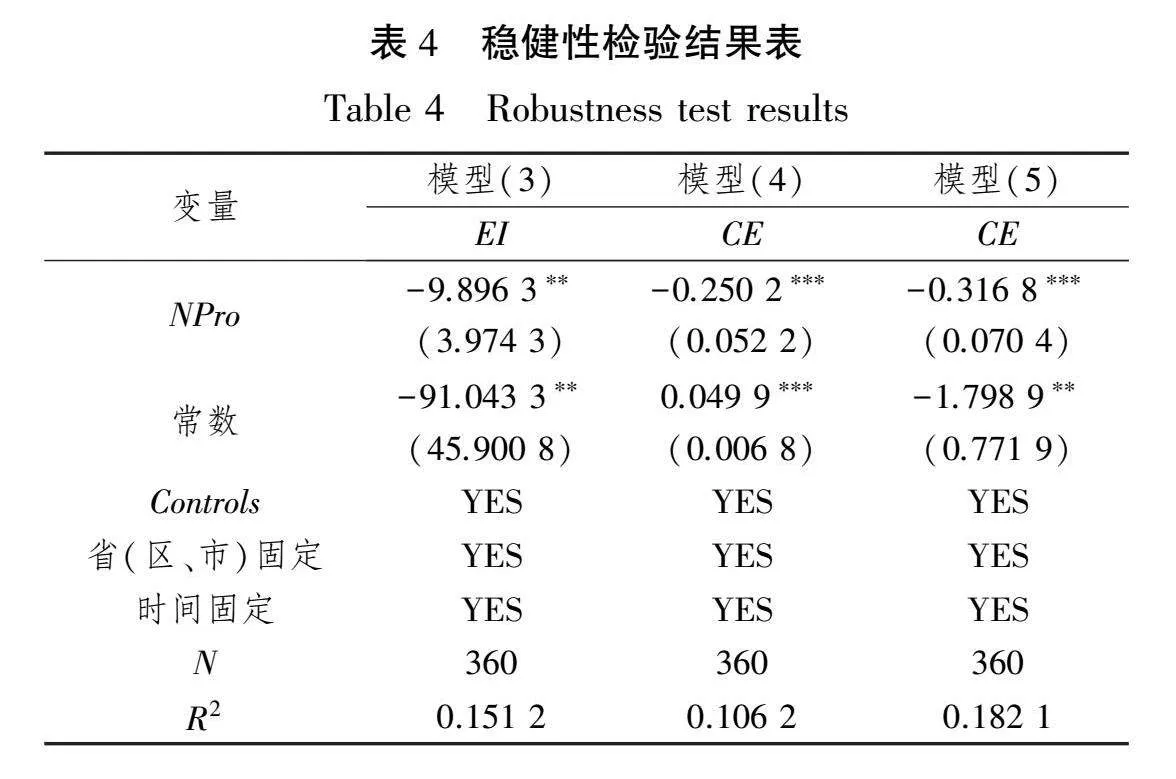

首先,为了确保研究结果的可靠性,参照张洪瑞等的研究[47],用碳排放强度(碳排放强度与地区生产总值之比)替换被解释变量体育用品制造业碳排放量进行回归分析,结果如表4模型(3)所示。其中,新质生产力对体育用品制造业的估计系数为-9.896 3,且在5的水平上显著,表明新质生产力能够显著降低体育用品制造业碳排放,进一步证明了上述基准回归结论的稳健性,也进一步验证了假设H1。

其次,考虑到新冠肺炎疫情的影响,剔除2020年数据进行回归分析,结果如表4模型(4)所示。其中,新质生产力对体育用品制造业的估计系数为-0.250 2,且在1的水平上显著,表明新质生产力对体育用品制造业碳排放的抑制效应并非疫情因素导致,由此验证前述结论依然可靠。

再者,为了避免由于新质生产力与体育用品制造业之间可能存在双向因果而导致产生内生性问题,采用新质生产力滞后1期进行回归,结果如4模型(5)所示。其中,新质生产力对体育用品制造业的估计系数为-0.316 8,且在1的水平上显著,表明新质生产力对体育用品制造业的影响不存在内生性问题,得出的结论可靠,再次验证了假设H1。

3.3 中介效应检验

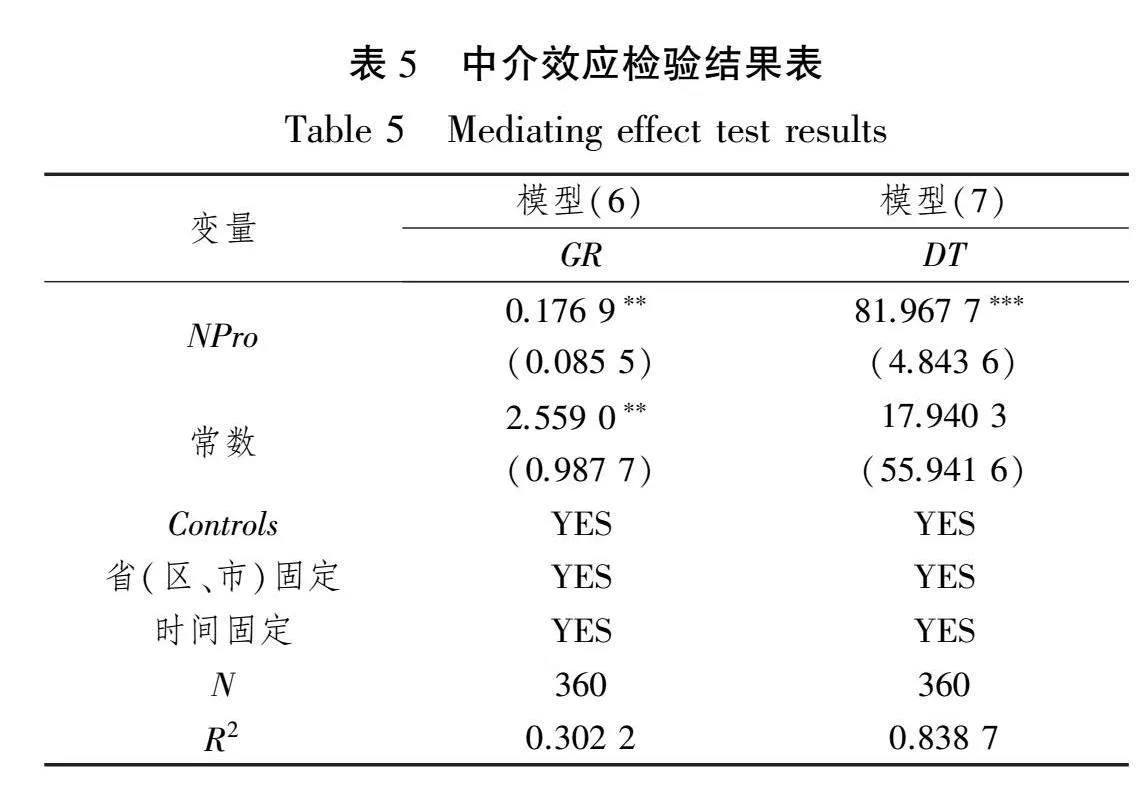

参考江艇[41]等研究中的中介效应两步法,进一步分析了新质生产力对体育用品制造业碳排放产生影响的内在机制,结果如表5所示。

绿色信贷发展的中介效应检验结果如表5模型(6)所示。其中,新质生产力的回归系数为0.176 9,且在5置信水平上显著为正,表明新质生产力对绿色信贷存在正向显著的影响。同时也有研究证明,绿色信贷发展有助于降低体育用品制造业的碳排放[27-30]。因此,假设H2得到验证,由此可推断新质生产力能够通过推动绿色信贷发展抑制体育用品制造业碳排放。

数字人才集聚的中介效应检验结果如表5模型(7)所示。其中,新质生产力的估计系数为81.967 7,且在1的水平上显著为正,表明新质生产力可以显著促进数字人才集聚。同时也有研究证明,数字人才集聚有助于降低体育用品制造业碳排放[34-35]。因此,假设H3得到验证,由此可以推断新质生产力能够通过推动数字人才集聚抑制体育用品制造业碳排放。

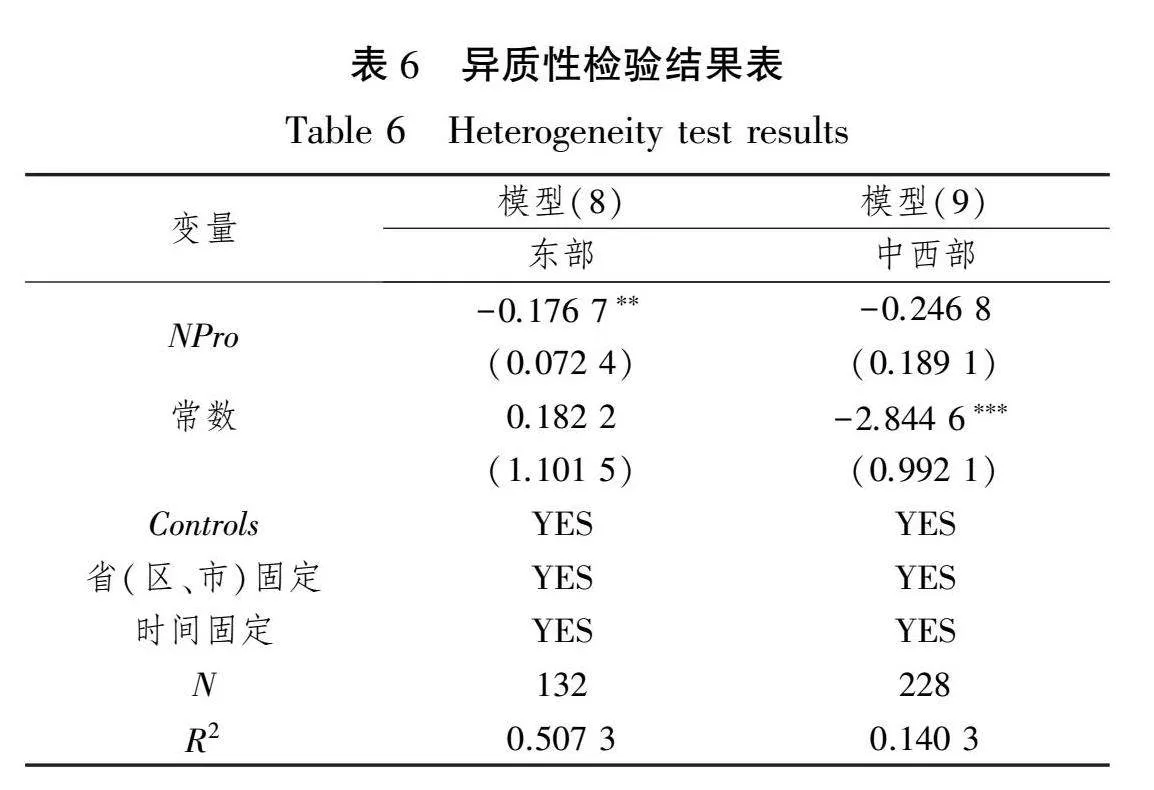

3.4 异质性检验

鉴于中国区域间新质生产力发展水平、经济发展以及科技创新能力存在差异化,将30个省(区、市)样本分为东部和中西部地区,分别考察新质生产力对不同区域体育用品制造业碳排放量的影响(见表6)。其中,模型(8)和模型(9)分别表明新质生产力对东部地区、中西部地区体育用品制造业的影响。结果显示,新质生产力对东部地区体育用品制造业碳排放的抑制作用最为明显,对中西部地区体育用品制造业碳排放没有显著的影响作用。究其原因,东部地区的整体经济水平、基础设施状况要优于中西部地区[48],企业在生产、制造销售等环节更容易引进和应用新质生产力,进而有利于推动体育用品制造企业绿色技术创新和模式创新,进而有效降低体育用品制造业的碳排放。

3.5 空间效应检验

3.5.1 空间相关性检验

在进行空间效应估计之前,需对新质生产力与体育用品制造业碳排放进行空间自相关检验。具体而言,在经济距离矩阵下采用全局莫兰指数计算中国30个省(区、市)新质生产力发展水平以及体育用品制造业碳排放的空间相关性(见表7)。结果显示,除2011年外,2010—2021年新质生产力和体育用品制造业碳排放的全局莫兰指数均显著为正,表明存在显著的空间相关性,这意味着新质生产力和体育用品制造业碳排放具有一定的空间集聚性。

3.5.2 空间效应检验结果

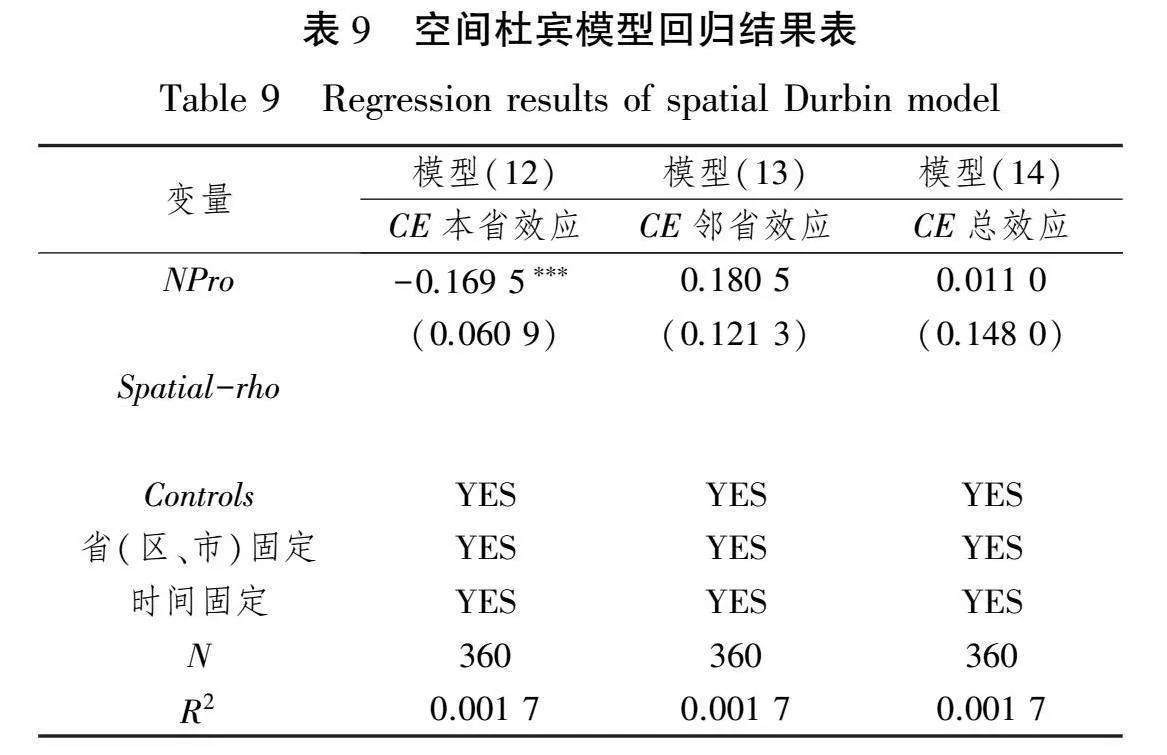

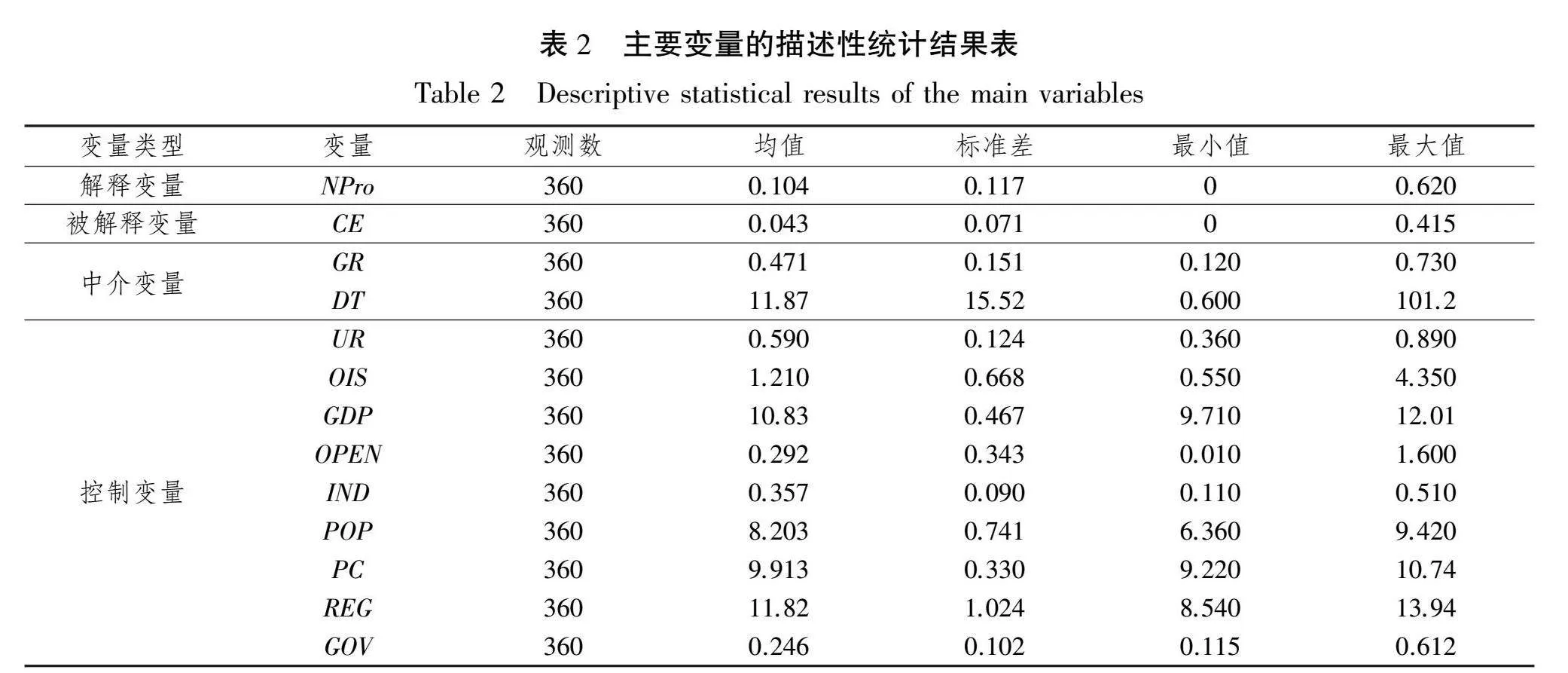

首先,为了选取合适的空间计量模型,通过LM检验判断空间效应类型。结果显示,LM与Robust LM检验值均在1的水平上显著,故选用包含空间误差和空间滞后双重效应的空间杜宾模型。其次,为了避免空间杜宾模型退化,进行了Wald检验和LR检验。结果证明不会退化为空间滞后模型和空间误差模型。最后,Hausman检验也通过了显著性检验,说明应选择固定效应模型(见表8)。因此,最终选择时间、个体双固定的SDR模型进行回归分析,结果如表9所示。

体育用品制造业碳排放量空间自回归系数Spatial-rho在5的水平上显著为负,说明体育用品制造业碳排放的同质性溢出效应较为显著,这意味着本省份的体育用品制造业碳排放会影响相邻省份的体育用品制造业碳排放。但是,对空间效应进行分解后发现,新质生产力对体育用品制造业碳排放的直接效应在1的水平上显著为负,而间接效应和总效应的估计系数不显著,表明新质生产力有助于推动本省体育

用品制造业的低碳转型,但对相邻省份体育用品制造业碳减排的影响不大,故拒绝假设H4。(1)新质生产力对相邻省份体育用品制造企业碳排放存在虹吸效应。根据集聚-扩散理论,绿色核心要素和资源首先会集聚到经济、科技等发展具有明显优势的省份,进而对相邻省份的绿色技术、绿色人才等新质要素形成“虹吸效应”,导致相邻省份面临绿色要素缺失、体育用品制造企业核心竞争力不足等问题[49]。因此,新质生产力能够有效促进本省体育用品制造业碳减排。(2)新质生产力对于体育用品制造业碳减排的影响存在区域差异性。地理位置相邻的省份亦存在经济发展水平、数字基础设施建设、相关政策支持力度等方面的差异,故先进的新质生产力有助于促进本省体育用品制造业碳减排,但难以对相邻省份体育用品制造业碳减排产生显著的促进效应。

4 结论与建议

4.1 结 论

本研究基于2010—2021年中国30个省(区、市)的面板数据,实证检验了新质生产力对体育用品制造业碳排放的影响效应、作用机制及空间效应。主要结论如下:

(1)新质生产力能够显著抑制体育用品制造业碳排放,该结论通过了一系列稳健性检验;(2)绿色信贷发展、数字人才集聚对新质生产力与体育用品制造业碳排放的抑制关系具有中介传导作用;(3)新质生产力对体育用品制造业碳排放的影响存在区域异质性,即新质生产力对东部省份的体育制造业碳排放影响更为显著;(4)新质生产力对体育用品制造业碳排放的影响不具有明显的空间溢出效应,新质生产力有助于推动本省份体育用品制造业的低碳化转型,但对相邻省份体育用品制造业碳减排的影响不大。

4.2 建 议

(1)大力发展新质生产力绿色技术优势,实现体育领域绿色科技创新。一方面,要紧抓新质生产力催生的外部政策红利和数字经济新机遇。在体育用品生产过程中,加大对绿色投入、绿色生产、资源循环利用的把控,推进体育产业结构调整,加快体育用品制造业绿色低碳转型的步伐,实现体育用品制造业低消耗、低污染的良好发展态势。另一方面,利用新质生产力,树立企业绿色发展理念。加大对绿色体育产品的宣传力度,倒逼体育用品制造企业充分挖掘新要素的潜力,在生产过程中增加数据、新能源、新材料、新技术等新生产要素,加快体育用品制造业的绿色化改造,为体育用品制造业赋予可持续发展动能。

(2)以新质生产力为导向,充分发挥绿色信贷优化资源配置的作用。政府层面,国家应进一步扩大体育用品制造业的绿色信贷政策供给,引导体育用品制造企业主动迈向绿色低碳转型之路。同时,银行等金融机构应积极配合绿色信贷政策的落实,简化体育用品制造企业申请绿色创新补贴等流程。产业层面,大力发展新质生产力,显著提高体育用品制造业的绿色技术创新水平,以资源节约型和环境友好型的方式,创新改善传统体育用品制造业粗放型的发展模式,提高绿色信贷审批实力。企业层面,要解决体育用品制造企业内部核心竞争力不足等问题。体育用品制造企业要树立绿色可持续发展理念,加大绿色技术研发的资金投入,加快绿色技术成果转化率,促进绿色低碳技术在生产过程中的创新应用,扩大绿色体育用品的市场供给,强化体育用品制造企业核心竞争力。

(3)利用数字人才集聚优势,创新培养复合型体育人才。针对我国体育用品制造业高端复合型人才不足的问题,应通过“高校+企业”联合培养的方式,培养一批体育智能化领域的高精尖人才,既要懂高科技体育装备、智能化体育平台的使用,也要具备专业的体育知识,为体育用品制造业智能化、绿色化发展注入新的动力。此外,体育用品制造企业内部应树立数字人才驱动理念,通过访学、培训等手段提高员工的知识水平,增强在研发、生产、运营以及销售等环节的业务能力。总之,体育用品制造企业要积极响应国家高质量发展数字人才和绿色人才政策号召,壮大并优化新质劳动者队伍,以人才为引擎,助力破解体育用品制造业低碳转型中的发展瓶颈。

(4)采用差异化发展战略,促进体育用品制造业区域协调发展。一方面,新质生产力对于我国东部发达省份体育用品制造业碳减排的促进作用更明显,因此,东部发达省份应充分利用其经济发展优势吸纳相邻省份的技术和人才资源,形成产业集聚效应,进一步提升东部地区体育用品制造业碳减排水平。针对中西部欠发达地区而言,省级政府应强化政策倾斜与资金支持力度(如,税收优惠、技术补贴等),激励体育用品制造企业开展创新研发活动,营造绿色低碳发展环境,驱动体育用品制造业绿色化转型。另一方面,省级政府通过提供公共体育服务,优化体育用品制造业绿色发展的市场环境,打破市场壁垒,建立体育资源共享平台和跨界融合机制,促进体育用品制造企业间的沟通交流和相互借鉴,促进数字技术和绿色技术迈向共商共建共享,推进体育用品制造业资源节约集约利用及绿色低碳转型。

参考文献:

[1] 张风帆.加快发展方式绿色转型[N].经济日报,2023-12-15(11).

[2] 周铭扬,王先亮.智能制造赋能体育用品制造业的作用机理、制约因素与转型升级路径[J].中国体育科技,2023,59(8):65-72.

[3] 冯华,吴月辉,谷业凯.因地制宜发展新质生产力[N].人民日报,2024-04-20(1).

[4] 任波.“双碳”目标下我国体育产业高质量发展:内在逻辑与实现路径[J].沈阳体育学院学报,2023,42(1):115-122.

[5] 时丽珍,黄晓灵,李增光,等.新质生产力赋能体育用品制造业高质量发展的出场语境、推进困囿与实践路径[J].沈阳体育学院学报,2024,43(2):1-8.

[6] 陈颇,伏开鑫,易小琅,等.数字经济驱动中国体育用品制造业绿色发展的内在机理与影响效应[J].武汉体育学院学报,2023,57(12):51-60.

[7] 郭晗,侯雪花.新质生产力推动现代化产业体系构建的理论逻辑与路径选择[J].西安财经大学学报,2024,37(1):21-30.

[8] 王飞,韩晓媛,陈瑞华.新质生产力赋能现代化产业体系:内在逻辑与实现路径[J].当代经济管理,2024,46(6):12-19.

[9] 曹建飞,韩延玲,刘慧龙.数字经济发展如何影响城市碳排放?——来自中国283个地级市的经验数据[J].生态经济,2024,40(2):39-51.

[10] 王少剑,谢紫寒,王泽宏.中国县域碳排放的时空演变及影响因素[J].地理学报,2021,76(12):3103-3118.

[11] 王琴梅,杨军鸽.数字新质生产力与我国农业的高质量发展研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2023,52(6):61-72.

[12] 杜黎明.汇聚新质生产力发展的绿色动力[J].人民论坛,2024(6):23-25.

[13] 李荣日,毛愈钧,于迪扬. 本质·价值·路径·取向:数字经济赋能中国式体育产业现代化的逻辑铺展[J].山东体育学院学报,2023,39(6):1-10.

[14] 娄高阳,陈刚.大数据赋能体育用品制造业高质量发展:价值、阻碍因素与实践路径[J].体育文化导刊,2022(10):8-14.

[15] 任保平,王子月.新质生产力推进中国式现代化的战略重点、任务与路径[J].西安财经大学学报,2024,37(1):3-11.

[16] 蒋永穆,乔张媛.新质生产力:逻辑、内涵及路径[J].社会科学研究,2024(1):10-18,211.

[17] 潘凯凡,沈克印.以数字新质生产力推动体育产业高质量发展的内在机理、阻滞因素与推进策略[J].体育学刊,2024,31(2):7-14.

[18] 石建勋,徐玲.加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[J].财经问题研究,2024(1):3-12.

[19] 丁向东.体育大数据与“双碳”目标:智慧体育产业的低碳发展模式与战略路径[J].西北民族大学学报(自然科学版),2023,44(4):32-38.

[20] 阮钰.数字经济对体育用品制造业碳排放的影响研究——兼论体育用品集聚度的门槛效应[J].山东体育学院学报,2024,40(2):59-69.

[21] 张晓强,罗小兵,鲁长芬,等.我国体育数字治理理论阐释、风险挑战与效能释放[J].沈阳体育学院学报,2023,42(5):55-61,68.

[22] 朱兰芳,康健,陈晓峰.“双循环”新发展格局下体育用品制造业国家价值链构建研究[J].沈阳体育学院学报,2023,42(2):17-24.

[23] 邹青海,陈刚.双碳目标下体育用品制造业数字化战略变革类型、发展路径及保障举措[J].天津体育学院学报,2024,39(1):101-107.

[24] 张近乐,姚冰洋.绿色信贷促进农业农村绿色产业发展路径探析[J].财经理论与实践,2024,45(1):91-96.

[25] 翁智雄,程翠云,葛察忠,等.绿色金融战略实践进展研究[J].环境保护,2018,46(15):49-53.

[26] 刘超,郑垂勇,丁晨辉,等.数字经济、绿色金融与绿色技术创新——基于中介效应和空间效应的实证研究[J].技术经济与管理研究,2023(6):7-12.

[27] 孟维福,刘婧涵.绿色金融促进经济高质量发展的效应与异质性分析——基于技术创新与产业结构升级视角[J].经济纵横,2023(7):100-110.

[28] 郑理惠.绿色信贷政策、低碳技术创新与企业环境绩效[J].技术经济与管理研究,2024(2):82-88.

[29] 金祥义,张文菲.绿色金融与企业污染治理[J].财经研究,2024,50(1):34-48.

[30] 舒利敏,廖菁华,谢振.绿色信贷政策与企业绿色创新——基于绿色产业视角的经验证据[J].金融经济学研究,2023,38(2):144-160.

[31] 刘慧.绿色人才是推动绿色转型的迫切需要[N].中国经济时报,2022-09-06(2).

[32] 祝智庭,戴岭,赵晓伟,等.新质人才培养:数智时代教育的新使命[J].电化教育研究,2024,45(1):52-60.

[33] 沈运红,杨金华.数字经济、科技创新与制造业转型升级[J].统计与决策,2024,40(3):16-21.

[34] 黎镇鹏,张泽承,任波,等.“双碳”背景下中国体育旅游产业低碳发展的现实基础、困境桎梏与实施路径[J].山东体育学院学报,2023,39(5):61-69.

[35] 卓浩然,郑丛璟.产业数字化视域下数字人才工作的现实困境与未来进路——基于数字人才产业需求的分析[J].厦门特区党校学报,2023(6):47-55.

[36] 高星,李麦收.数字经济赋能经济绿色发展:作用机制、现实制约与路径选择[J].西南金融,2023(2):31-43.

[37] 苏振,郑应宏,郭峦.数字经济对旅游业碳排放效率的影响及门槛效应[J].中国人口·资源与环境,2023,33(8):69-79.

[38] 赵巍,徐筱雯,沈丽玲.数字经济赋能体育用品出口竞争力提升:作用效果与传导机制[J].山东体育学院学报,2023,39(1):48-56.

[39] 黄晶,徐志超.技术创新对绿色发展的空间效应与传导机制——基于长三角城市群的经验证据[J].工业技术经济,2024,43(2):98-105.

[40] 杨春红,郭继涛.数字普惠金融对农村相对贫困的影响机制及空间效应研究[J].经济问题,2024(3):61-68.

[41] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[42] 卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024(3):1-16.

[43] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6):942-950.

[44] 张梅,黄贤金,揣小伟.中国城市碳排放核算及影响因素研究[J].生态经济,2019,35(9):13-19,74.

[45] 王彦林,张子璇,刘艳华.绿色金融对区域碳减排的影响及作用机制研究[J].会计之友,2024(5):79-86.

[46] 孙伟增,毛宁,兰峰,等.政策赋能、数字生态与企业数字化转型——基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J].中国工业经济,2023(9):117-135.

[47] 张洪瑞,吴平.绿色信贷对碳排放的空间溢出效应——基于环境监管调节效应的分析[J].西南金融,2023(8):18-31.

[48] 鲁钊阳,邓琳钰,黄箫竹,等.数字经济促进区域高质量发展的实证研究[J].中国软科学,2023(12):175-184.

[49] 罗润,尤玮,周年兴,等.长三角地区数字经济对新型城镇化的影响研究——兼论“数字鸿沟”的调节效应[J].地理与地理信息科学,2024,40(1):114-124,133.