基于SFIC模型的我国竞技体育后备人才培养协同治理的现实困境与优化策略

2024-10-21唐建倦黄辰鑫符巍

摘 要:竞技体育后备人才是为国争光的主力军,也是加快体育强国建设的重要基石。做好竞技体育后备人才培养的协同治理工作,对实现我国竞技体育事业的全面、协调、可持续发展具有重要意义。该研究综合运用文献资料、逻辑分析和实地调研等方法,以修正后的协同治理SFIC模型为分析框架,从模型的结构要素出发,梳理了竞技体育后备人才培养协同治理过程中存在的现实困境,并提出了协同治理的优化路径,以期为竞技体育后备人才培养协同治理的高质量发展提供具体参考。研究发现:竞技体育后备人才培养协同治理存在协同基础亟待加强、政府职能转变和赋能不足、多元主体发育不全、保障制度建设滞后、评估反馈机制欠缺等现实困境。基于此,提出夯实协同起始条件,完善政府催化领导,优化主体协同过程,创新治理制度设计,健全结果评估反馈等优化策略。

关键词:SFIC模型;协同治理;竞技体育;后备人才培养;现实困境;优化策略

中图分类号:G812 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2024)05-0019-10

Realistic Dilemma and Optimization Strategy of Collaborative Governance of Chinese Competitive Sports Reserve Talents Training Based on SFIC Model

TANG Jianjuan1, HUANG Chenxin1, FU Wei2

1.School of P.E., South China University of Technology, Guangzhou 510641, Guangdong, China; 2. Sports Dept., South China Agricultural University, Guangzhou 510640, Guangdong, China

Abstract:The reserve talents of competitive sports are the main force to win glory for the country, and also an important cornerstone to accelerate the construction of a sports power. The coordinated governance of reserve personnel training in sports is crucial for achieving the comprehensive, integrated, and sustainable development of national sports initiatives. By employing a comprehensive approach that integrates literature review, logical analysis, and field research methodologies and building upon the revised SFIC model of collaborative governance, this paper starting from the structural components of the model, identifies the practical challenges encountered in the collaborative governance process for training reserve talents in competitive sports and proposes optimization strategies for enhancing collaboration. The aim is to provide concrete references for fostering high-quality development in the collaborative governance of competitive sports talent training. It is found that the collaborative governance of competitive sports talent cultivation faces several practical challenges, including an urgent need to strengthen the foundational collaboration, inadequate transformation and empowerment of governmental functions, incomplete development among various stakeholders, delayed establishment of a security system, and a lack of evaluation and feedback mechanisms. In response to these issues, optimization strategies are proposed: consolidating the initial conditions for collaboration, enhancing the catalytic leadership role of government entities, refining the collaborative processes among key stakeholders, innovating governance system design, and improving result evaluation feedback.

Key words:SFIC model; collaborative governance; competitive sports; reserve talents training; realistic dilemma; optimization strategy

党的二十大报告强调,“广泛开展全民健身活动,加强青少年体育工作,促进群众体育和竞技体育全面发展,加快建设体育强国”。现代高水平体育竞争的实质是体育人才的竞争,尤其是竞技体育后备人才培养质量及成材速率的竞争。从我国竞技体育后备人才培养的发展趋势来看,责任独揽已成为政府单一主体不堪承受之重,能力不彰亦是社会、市场、公众等主体不可忽视之轻,如何使多元主体在人才培养过程中利用有限资源产生溢出效应,是政府、社会以及学界亟待思考的问题。在竞技体育后备人才培养场域中重构“协同治理”格局,必须要充分认识多元主体在竞技体育后备人才培养中的价值,厘清多元主体间利益矛盾、制度缺失等现实困境,从而推动举国体制优势与市场机制优势的系统耦合和功能互补。

通过文献回溯发现,由于政治和体育体制的差异,国外从体制或机制角度研究体育人才培养的成果较少,更多地倾向于解决体育人才培养过程中竞技能力提升的实践问题。从国内相关研究来看,无论是中外模式比较,还是模式改革探讨,诸多学者均对竞技体育后备人才培养中政府责任、社会组织建设、市场与公众的有效参与等问题进行了较为深入的探讨,且部分研究已经朝着交叉渗透、相互综合的跨学科方向转变,协同治理在一些研究中也得到关注。但遗憾的是,以协同的系统思维对多元主体进行的理论与实证研究尚不充足,缺乏对影响多元主体协同治理的利益、职能、资源、制度等问题的深层次研究。鉴于此,嵌入高度契合的理论模型探究竞技体育后备人才培养协同治理这一热点问题是理论与实践的一致性要求。本研究选取北京、广东、湖南、湖北、河南、浙江等地进行调研,访谈相关领域专家、一线工作者(政府、市场、社会组织等有关人员),对竞技体育后备人才培养协同治理的现实困境进行审视,为竞技体育后备人才培养协同治理的高质量发展提供具体参考。

1 SFIC模型与竞技体育后备人才培养的适切性分析

1.1 SFIC模型

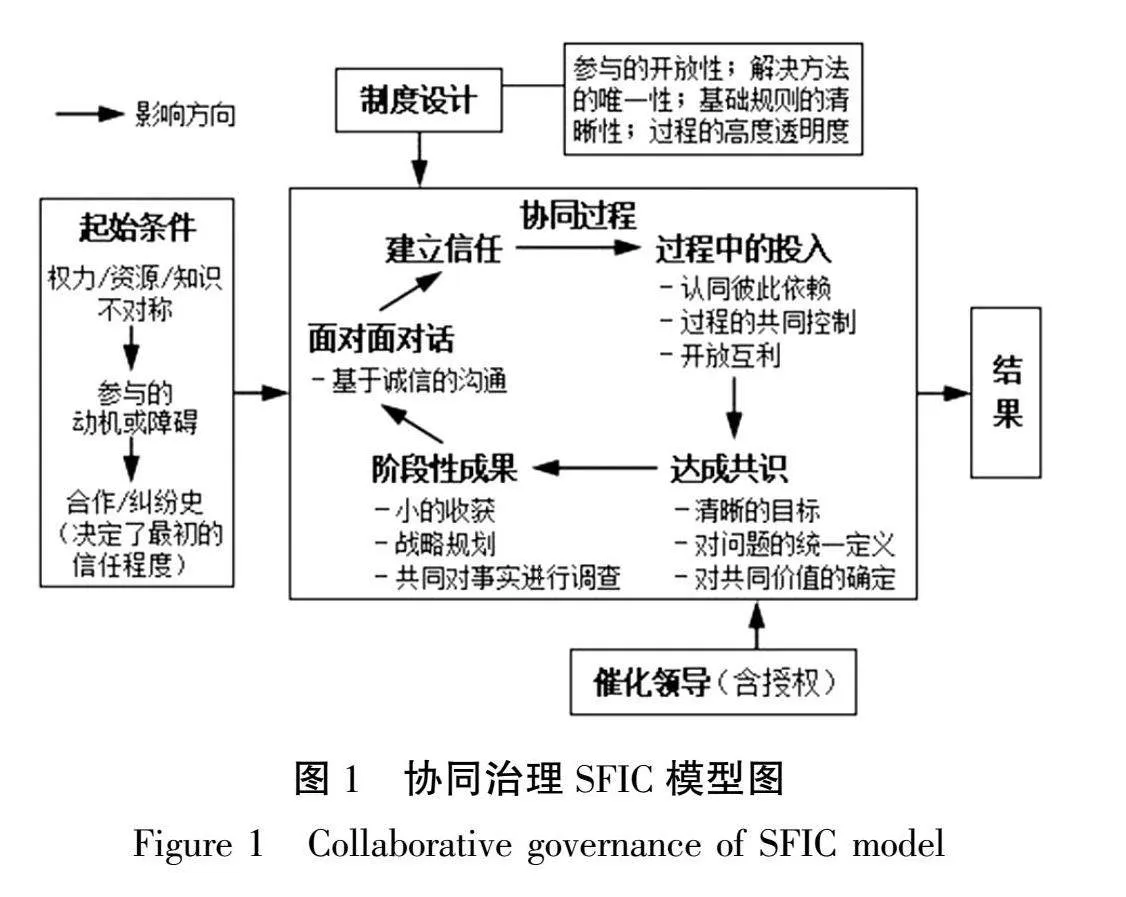

作为分析协同治理结构的SFIC经典模型,是美国学者Ansell与Gash在对137个国家以及政策领域的协同治理案例进行“连续近似分析”后归纳建构的研究范式。模型由“起始条件”“催化领导”“制度设计”“协同过程”4个要素构成[1](见图1)。起始条件是多元主体在协同治理过程中达成合作关系的前提,涉及各主体的权力、资源、参与动机以及合作史等变量因素;催化领导更多体现的是政府职能转变,通过授权激发各主体间协同的主动性,是催化多元主体统筹资源、兼顾利益、凝聚力量的必要条件;制度设计主要包括政策信息的开放性、清晰性与透明性,为多元主体协同治理提供制度保障;协同过程是SFIC模型的核心要素,是上述3个要素共同导入形成的闭合式循环过程,对协同治理的最终成效具有决定性影响。因此,SFIC模型对于解决复杂系统的协同治理问题具有重要的指导意义与现实价值。当前,该模型已被国内外学者运用到不同领域的公共治理研究中。如,国外学者将模型引入社区环境卫生治理、基础设施建设等领域的研究中,国内学者则运用模型对生态环境保护、城市巨灾风险协同治理、跨境经济合作区等领域进行研究。

1.2 竞技体育后备人才培养协同治理的SFIC模型修正

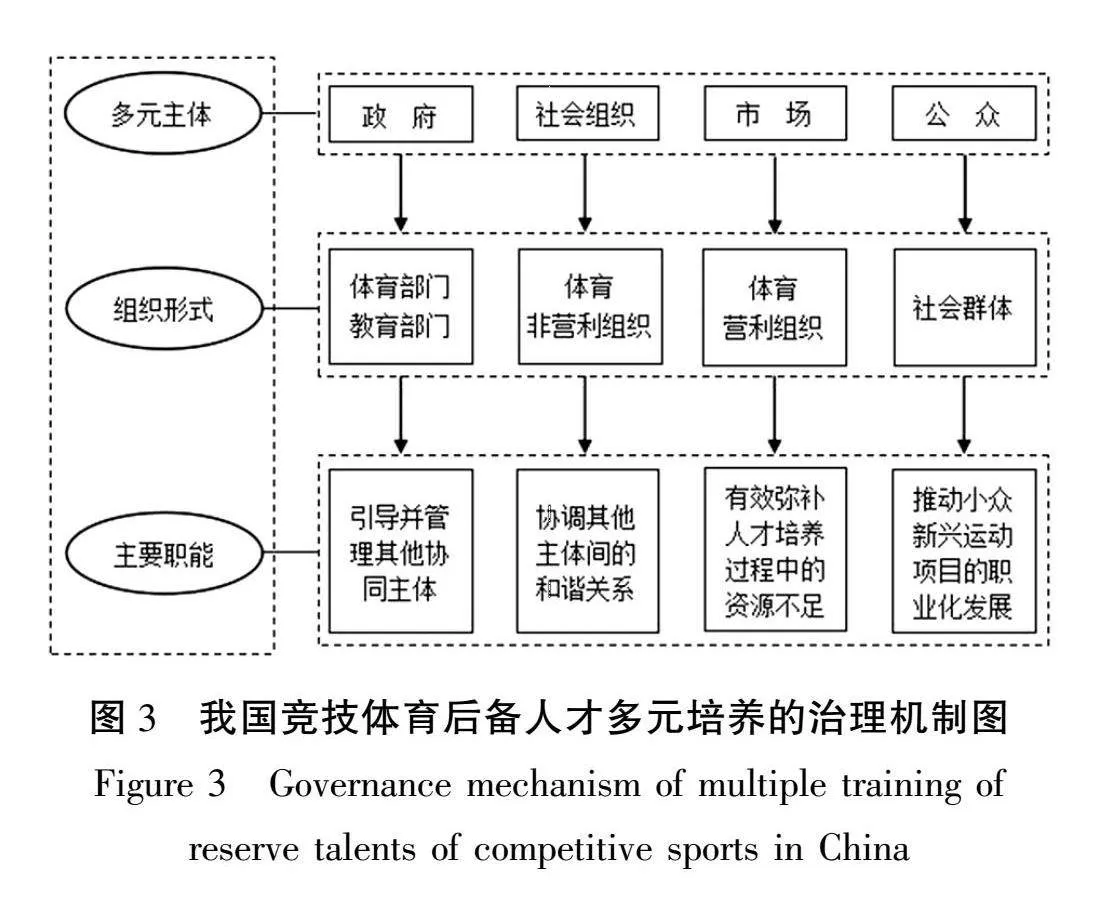

SFIC模型对分析我国竞技体育后备人才培养协同治理具有一定的适用性与借鉴意义。首先,我国竞技体育后备人才培养协同治理逐步由单一治理结构向多元共治结构方向发生转变,但政府、社会组织、市场等主体仍存在权利与资源不对称的现象。表面上构成了多元主体参与的局面,实际上是主次有别的“中心-边缘”治理结构,SFIC模型中的“起始条件”能够为正视这些问题提供研究的方向与视角。其次,竞技体育后备人才培养的目标导向建立在体育部门、教育部门、社会等多维目标体系的基础上,SFIC模型中的“催化领导”能够为竞技体育后备人才培养的价值引导与多元化授权提供理论指导。再次,我国竞技体育后备人才培养协同治理打破了之前政府独揽一切的惯性束缚,形成了多元主体协同的运行秩序,SFIC模型中的“制度设计”能够为探索多元主体的运行规则与制度空间指明方向。最后,竞技体育后备人才培养协同治理过程涉及学习、训练、竞赛等各种艰巨任务的调整,各主体需要在解决人才培养问题的驱动下,共同制定利益分配、职能划分等一系列保障治理主体间良好合作的规则,SFIC模型的“协同过程”能够为竞技体育后备人才培养主体间治理内容和方式的转换提供有效范式。因此,将该治理模型应用于我国竞技体育后备人才培养协同治理并作中国话语体系的讨论是契合实际的。但应该注意到,该模型主要是以西方治理体系为背景对国外案例特征展开的抽象描述。因此,在对我国竞技体育后备人才培养协同治理这一实践问题进行探讨时,还应结合中国体育治理背景对原模型做出修正(见图2)。

在SFIC模型中嵌入协同治理的效果评估与信息反馈要素,即增加评估反馈的路径。竞技体育后备人才培养协同治理作为一项系统工程,其内容应包括后备人才培养质量的效果评估与信息反馈,而原SFIC模型中并未强调结果评估环节。同时,后备人才培养质量的效果评估应及时反馈至政府部门,便于政府部门从起始条件上做出有效调整。因此,修正后的SFIC模型嵌入了协同治理的结果评估与信息反馈程序。

2 我国竞技体育后备人才培养协同治理的现实样态

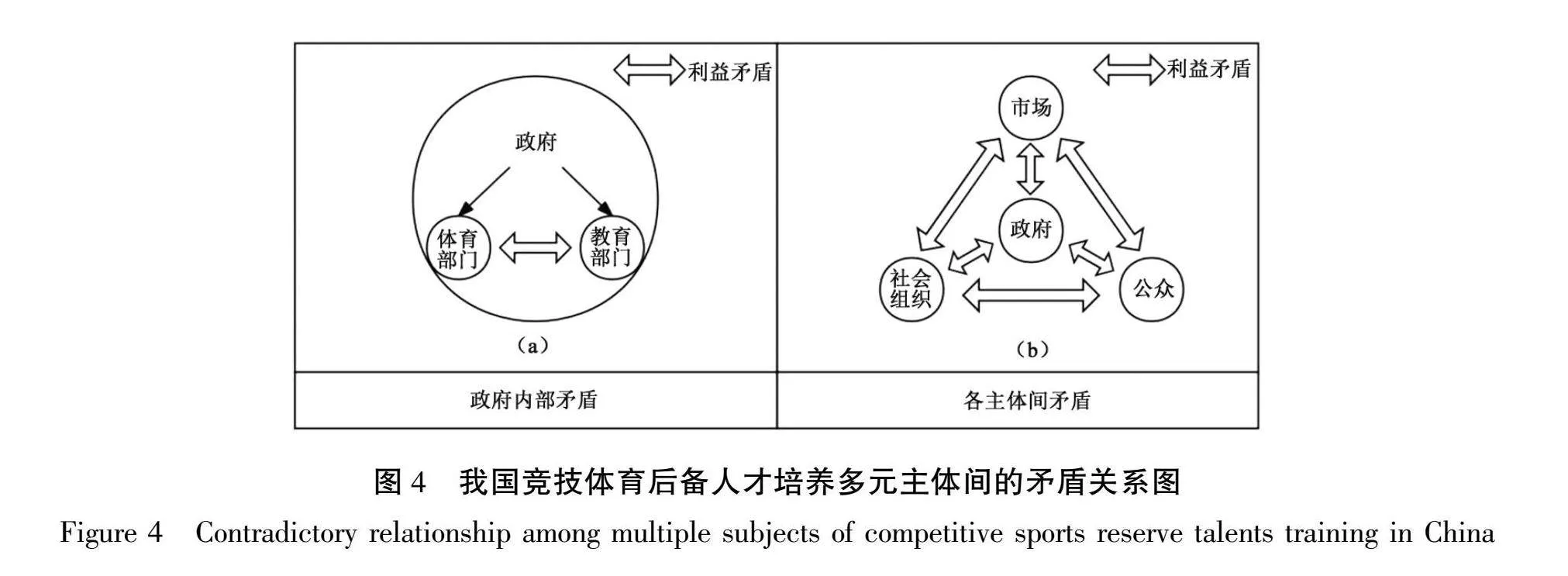

步入新时代,我国竞技体育后备人才培养协同治理离不开多元主体的高效合作。那么,这些治理主体都包括谁?他们各自发挥什么作用?这些都是应该深入探究的问题。通过实际调研与文献梳理,本研究试图从政府、社会组织、市场以及公众4个层面探讨竞技体育后备人才培养协同治理的现实样态,厘清各主体在协同治理中的组织形式与主要职能,构建我国竞技体育后备人才培养的治理机制(见图3),为构建协同治理优化策略夯实理论基础。

2.1 政府:保障竞技体育后备人才培养的元治理

元治理是在多元共治的情境下,强调政府在治理中发挥主导、统筹等重要作用。政府作为我国竞技体育后备人才培养协同治理的主导力量、顶层设计者与政策制度的制定者,拥有着其他主体所不具备的强制力,对所有主体具有普遍的约束力。因此,通过扶持提升社会组织、市场等主体在后备人才培养领域的能力,并加强对其监管力度是政府应尽的责任与义务。近年来,随着体教结合、体教融合等系列政策的提出,教育部门逐步介入我国竞技体育后备人才的培养工作。当前,我国竞技体育后备人才培养的政府主管部门主要由体育部门与教育部门组成,逐步形成了“一体化设计、一体化推进”的新格局,部分地方已实现教育局与体育局的合并,为消除体制机制壁垒奠定了基础。如,2019年山东省德州市与聊城市对行政机构进行重大调整,开始尝试体育局与教育局的合并,设立了教育与体育局。

2.2 社会组织:助推竞技体育后备人才培养的协同效能

社会组织是竞技体育后备人才培养协同治理的主要主体。首先,社会组织以“志愿精神”为宗旨,以公益性为特征,具有较强的资源整合和利用能力。因此,社会组织能够依托社区、体育场馆中心等单位为青少年提供多元化、多层次的竞技体育公共服务。其次,社会组织不以营利为目的,具有典型的中立性质,这使其不仅能够与其他主体分工合作,还可以发挥自身协调优势,协同各级学校开展青少年竞技体育赛事活动,通过竞赛选拔竞技体育后备人才,形成了“项目协会+学校”等形式的人才培养模式。《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》指出,“积极培育青少年体育社会组织”“以全国体育运动学校联合会建设和改革为引领,gDJK9uHuuISA1SzG52lc9lavbScO5qel08wAoSVj2mc=发展基层青少年体育训练组织”。截止至2021年底,我国法人登记的社会组织规模已超过6万个,草根社会组织更是突破百万。随着社会组织注册数量的大幅度增长,其职能范围也逐步扩大。当前,社会组织承接政府的部分职能已成为我国竞技体育后备人才培养协同治理格局转变的重要趋势。

2.3 市场:提高竞技体育后备人才培养的供给质量

市场在现代体育的发展过程中扮演着重要角色,不仅推动了现代体育经济的快速发展,也推动了现代体育以不同形态的持续演进。在竞技体育后备人才培养领域,市场主体能够有效聚集不同层次和水平的教练员、科研人员等资源,对提升我国竞技体育后备人才培养的专业化水平起到助推作用,成为除政府、社会组织以外不可或缺的主体。与此同时,举国体制与市场机制的耦合推动了竞技体育后备人才培养模式的创新,在“有偿训练、有偿培养、有偿流动”理念的引导下,鼓励市场按照经济规律、竞技体育发展规律和成长规律培养竞技体育人才。如,上海在市场培养模式下取得了较好的成效,徐根宝足球青训基地、曹燕华乒乓球培训学校等一批市场办训机构培养出武磊、许昕等冠军运动员,推动了竞技体育后备人才培养向职业化方向发展。

2.4 公众:补充竞技体育后备人才培养的渠道

公众是竞技体育后备人才培养协同治理的重要主体。在“身体素养”这一新理念的影响下,参与运动训练和竞赛逐步成为一种趋势,青少年充分开发竞技体育潜能,体验运动的乐趣,自觉地学习体育知识和技能[2]。随着经济社会活动主体的重心由国家→集体→个体逐步下移,公众自主培养模式也逐步拓宽了竞技体育后备人才培养的渠道,如,网球运动员李娜,斯诺克运动员丁俊晖,高尔夫球运动员冯珊珊、李昊桐等冠军运动员为该模式的代表人物。这种公众自由、自觉、自愿的参与模式呈现出蓬勃的生命力,一定程度上推进了我国小众、新兴的职业化运动项目的发展,提高了我国部分弱势项目在国际赛事上夺得金牌的概率,对我国实现“全项目”发展具有积极意义。但公众自主培养模式的经费基本是由公众个体或家庭承担,且运动员成材率低、过早接受专业化训练而放弃学业等问题导致该培养渠道在我国的使用率较低。

3 基于SFIC模型的竞技体育后备人才培养协同治理的现实困境

3.1 起始条件之困:协同基础亟待加强

根据SFIC模型起始条件的分析逻辑,历史缘故以及主体间的利益关系都影响着协同方式及输出结果的一致性。在竞技体育后备人才培养协同治理过程中,传统管理的思维局限以及多元主体间矛盾凸显造就了人才培养协同治理起始条件的困境。

3.1.1 传统管理思维局限

历史的应然与必然,造就了我国竞技体育的“举国体制”,并通过“三级训练体系”培养了一批优秀的竞技体育后备人才。但受此模式影响,运动员文化教育的享有权较大程度上让渡于竞技水平的提升,不利于培养全面发展的竞技体育后备人才,逐渐形成了背离多元主体协同治理的思维定势。(1)包办思想。新中国成立初期,政府行使了人才培养的全部职能,竞技体育后备人才培养工作高度依赖于政府的财政拨款以及行政手段,导致各主体认为政府包办一切是一种义务。但随着社会转型,政府不再包办一切,加之运动员文化水平偏低,使得运动员退役安置成为一大难题,多数运动员面临着“退役即失业”的局面。(2)管控思想。早期竞技体育的运行体系在较大程度上依赖于行政力量的管理与控制,缺乏契约精神的土壤,这种传统的管理思想已经在多方面限制了新时代体育后备人才培养中多元主体基于公平的利益诉求,很大程度上破坏了各主体的自组织秩序。(3)人治思想。就竞技体育后备人才培养协同治理而言,体育与教育部门融合时易产生“人治”现象,造成培养决策缺乏规范性和科学性。与此同时,我国体育仲裁制度尚处于起步阶段,应对各种复杂多变的体育纠纷事件时存在经验不足的问题,致使很多体育纠纷在强大的行政权力内部调解消化,存在一定的“人治”因素[3]。(4)防范思维。中国作为人口大国,竞技体育后备人才队伍的建设离不开社会公众的支持。但现阶段运动员全面发展的目标仍未完全脱离“竞技优先”思想的束缚,导致运动员因盲目追求竞技成绩而出现伤病,加之小升初特长生招生比例的缩减、少儿业余体校的大规模萎缩,越来越多的家长不愿送孩子学体育、练体育,造成各运动项目人才储备数量的不足。

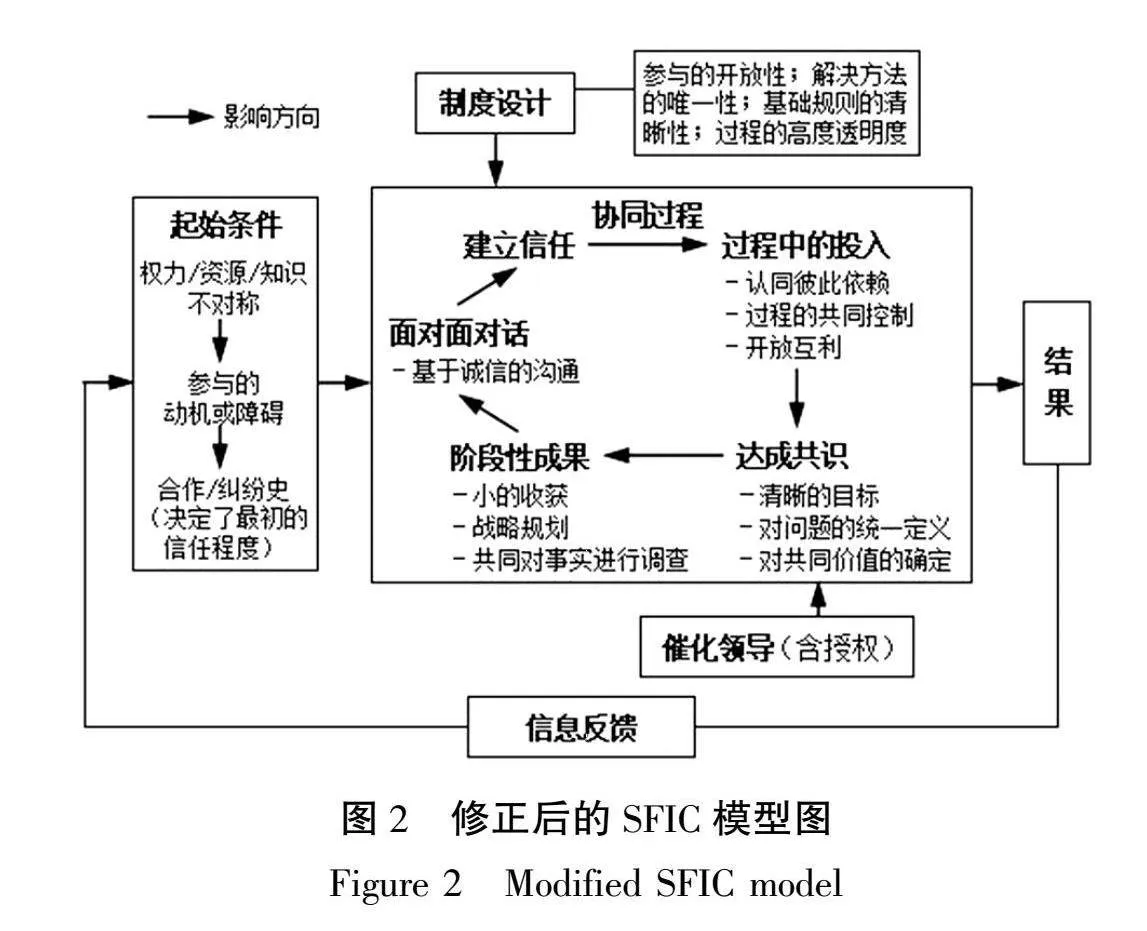

3.1.2 主体间矛盾凸显

研究表明,利益关系的调整和重构对达成制度秩序起到重要作用[4]。伴随竞技体育后备人才培养多元主体协同治理格局的形成,各主体在利益博弈中的矛盾与冲突不断显现,且难以调和。(1)政府内部矛盾消解不畅(见图4a)。在体教融合背景下,国家体育总局与教育部就“竞技体育后备人才培养问题”已达成共识,但“共识”并不代表执行过程中的“落实”[5]。虽然在不同的模式中“体育”和“教育”展开着多种形式的合作,但现行制度下体育与教育部门仍未能摆脱二元结构下的“碎片化”管理状态,两大部分工作侧重点的不同,势必会造成目标导向的差异。以青训足球与校园足球两大阵容为例,由于我国体育和教育部门分设,青少年足球管理较为独立、资源相对分割,中国足协以会员协会为依托每年为国家队、省市级青训中心分别提供补助200万、80万,而教育部每年为“满天星”训练营建设提供100万专项补助,造成青训足球与校园足球两者各成体系,衔接不畅[6]。(2)各主体间的矛盾日趋复杂(见图4b)。在中国社会、经济、政治、文化全面转型的过渡期,各种利益格局复杂多变,竞技体育后备人才培养主体的利益诉求呈现出多元性和层级性特征。体育部门以运动员竞技水平与竞赛成绩的提升为利益诉求;教育部门以运动员学业成绩与身心健康的发展为利益诉求;社会组织以功能拓展与社会认同为利益诉求;市场以最大限度地追求经济利益为利益诉求;公众以需求表达与职业发展为利益诉求。可以看出,各主体之间的利益关系是相互渗透和交织的,且难以协调和同时满足,导致体教融合模式、职业化培养模式等不同模式在人才横向流动与纵向输送方面存在障碍,阻碍了人才的合理流动。

3.2 催化领导之困:政府化解矛盾和赋能不足

在SFIC模型的分析逻辑中,“催化领导”主要通过化解矛盾、职能转变等方式推动协同过程的有序运行。在竞技体育后备人才培养协同治理过程中,政府如何更好地发挥引导作用,以何种方式引导是影响多元主体协同程度的关键。当前,政府在领导过程中存在以下问题:

3.2.1 化解矛盾能力有限

(1)缺乏化解矛盾的顶层设计。人才培养领域出现的矛盾和问题多涉及政府,现行制度又让政府处于居中调解地位,政府身兼运动员、裁判员的全能型角色,“管办不分”的情况时有发生。2019年国家发改委等10部委联合发布《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》以来,体育系统启动脱钩改革的共89个项目或行业体育协会,仅有21个完成脱钩。地方体育协会与政府脱钩工作的进展则更加缓慢。在课题组调研中发现,H市某地方体育赛事仍由政府操办,没有完全将办赛的权力下放至地方体育协会,在较大程度上造成了体育赛事从一种纯粹选拔后备人才的体育活动,转变为体现政府政绩的“盆景工程”,这映射出政府对体育赛事寄予了超出体育本身所具有功能的诉求。(2)主体间化解矛盾的效率不高。目前,回应问题意愿不强、处理效率不高、能力不足等问题是造成政府化解矛盾不力的重要因素。同时社会组织、市场和公众等主体缺乏利益代言人,导致各主体间交流沟通不畅,进一步影响了化解矛盾的有效性。例如,2018年国家体育总局向各运动项目管理中心(及协会)下发了《中国国家队联合市场开发方案》,由体育总局统一管理、统一招商模式代替以往各中心、协会对下属国家队的招商模式,以期解决协会与国家队赞助商不统一所带来的矛盾。但体育总局对各单项体育协会自治权构成了直接干预,也忽视了市场经济的发展规律,这无疑在上一个矛盾的终点处埋下了下一个矛盾的隐患。

3.2.2 职能转变尚不到位

协同治理内涵的赋权逻辑要求在各治理主体间合理分配职能[7]。竞技体育后备人才培养多元主体协同的核心在于主体间的平等交流与协作。从本质意义上讲,政府通过职能转变、简政放权激发竞技体育后备人才培养主体的内生力和凝聚力,以“善治”格局呈现最终成果。但转变的同时也意味着资源与利益的再分配,而政府该转移哪些职能?向谁转移职能?如何转移职能?对这些问题的处理稍有不慎,就会导致其他主体在行使本职或寻求行使更多职能过程中的矛盾冲突被激化。G省某地方的一位政府工作人员在访谈中表示:“竞技体育后备人才培养工作对我国竞技体育发展有着直接影响。近年来出台了体教融合系列政策,改革任务越来越艰巨,职能划分越来越细致,既需要考虑资源配置供给、运动项目布局、体育师资培养、赛事活动开展等各种任务的合理分配,又需要考虑不同主体之间的矛盾,很难在短期内实现职能转变。”

3.3 协同过程之困:多元主体发育不全

协同过程是SFIC模型中的核心要素,涉及多元主体间的发育程度、阶段性成果等。当前,我国竞技体育后备人才培养协同治理仅有少数案例像温州培养模式一样取得阶段性成果,主要原因在于社会组织、市场以及公众主体的功能薄弱。

3.3.1 社会组织内生力不强

我国体育社会组织基本是为解决体育社会问题,在政府的引导、扶持、培育下产生与发展而来的,由于缺乏自组织发展的自然环境与条件,其结构功能尚无法正常表达。(1)定位困惑。很多体育社会组织一般都是原行政机构“套牌”的产物,受注册挂靠制度的影响,其功能定位单一,虽然在自主性方面不断做出探索,但还未从根本上摆脱“官本位”的依赖。据统计,现阶段我国90以上的体育社会组织市场活力不足,大多数需要依靠向政府“化缘”来维持运营,同时小型体育社会组织受制于社会资源整合的有限性,难以获得企业的投资与赞助。(2)人员匮乏。首先,与政府和企业相比,体育社会组织报酬和福利水平偏低,社会需求量较小导致人员就业稳定性差。S市某社区的体育社会指导员表示:“不同地区青少年对于体育层面的需求具有较大差异性,这与经济、文化、环境等因素有关。在许多三线城市,学生们日常学习压力大,加之父母对其抱有更高的期望,因此很少专门抽时间进行体育锻炼或者参加比赛。”其次,人员配置专业化不强,大多数工作人员为兼职状态,教练员、社会体育指导员、体育志愿者“无证上岗”情况居多,在全国体育社会指导员构成中,从事过体育相关行业的人数占比仅为5.5[8]。(3)数量不足。我国体育社会组织在注册数量上与德国等体育强国仍存在较大差距,数量的不足将影响我国运动项目的普及率,减少我国竞技体育后备人才储备数量。据《社会组织蓝皮书:中国社会组织报告(2022)》数据显示,截至2021年底,我国体育领域社会组织共计60 176个,看似数量庞大的背后,实则平均每10万人仅拥有4个体育社会组织[9]。而德国早在2013年便已实现每10万人拥有120个体育社会组织。

3.3.2 市场运营动力不足

国家统计局公布的数据显示,2021年我国体育产业总规模为31 175亿,其中与青少年俱乐部发展相关的体育教育与培训产业仅占体育产业总量的7.3[10]。而早在2015年,日本的体育教育与培训产业便已占到体育产业总规模的47。与之相比,我国体育市场在竞技体育后备人才培养层面的投入明显不足,其主要原因有以下几个方面:(1)市场社会责任意识不强。企业虽有参与公益事业的社会责任和义务,但考虑到竞技体育后备人才培养前期成本投入规模较大与回收周期较长的问题,部分企业对后备人才培养事业持观望态度,表现出积极性不高的状态。H市某青少年培训机构负责人表示:“疫情这两年生意很难做,管控严的时候场馆无法正常运营,但我们还要给教练员发基础工资,尤其是学员比赛打不出成绩,我们干着急也没办法。”(2)市场逐利本质的局限。青少年体育培训市场的逐利本质驱使其挖掘观赏性强、商业价值潜力较大的运动项目,如篮球、足球等。国内青训机构往往收取高额学费、培训费,以中超俱乐部的足球学校为例,学生一年需要交5万至8万的高额学费,如此高额的学费显然超出了很多家庭的承受能力,这将众多热爱足球的青少年拒之门外。(3)体育培训市场准入宽松。由于政府对青少年体育培训行业的准入门槛设置较低,大量业余组织开设青少年体育培训机构。在调研中发现,我国部分县城的体育培训机构在满足“学生、教练、场地”这些条件的基础上,就可以组织常规性青少年体育培训活动,甚至有些教练员都是非体育专业人员,造成现阶段体育培训市场的培训质量参差不齐,难以为青少年提供高质量的培训服务。

3.3.3 公众参与意识不高

在竞技体育后备人才培养协同治理中,社会公众具备成熟的体育意识,是形成新的自组织动态平衡的必要条件之一。近年来,随着社会的发展,公众参与体育后备人才培养的热情和程度在不断提升。但作为社会基础单位的家庭,“望子成龙”的思维惯式和“唯分数论”的教育评价导向,使得体育仍然扮演着“说起来重要,做起来次要,忙起来不要”的角色。D市某中学的一位家长在访谈中表示:“我支持孩子参加体育活动,但不希望他以后靠体育吃饭,因为需要拿身体健康做交换,万一没比赛成绩以后连工作都不好找。而且现在的训练环境也不安全,这两年不少体育场馆发生坍塌或者失火事件,我作为家长不太放心。”同时,由于习惯于政府的绝对主导,公众在政策制定、竞赛训练、资源供给等方面的整体参与水平不高,常常缺失话语权。反映在:(1)公众拥有的资源相对不足,参与竞技体育后备人才培养的能力有限,导致公众培养后备人才的责任意识与合作意识淡薄。(2)公众基于有限理性的参与可能面临被强势群体操控的风险,且现有的体育社会组织难以发挥公众参与的载体作用,导致公众自身权益难以被维护与表达。

3.4 制度设计之困:保障制度建设滞后

在SFIC模型中,制度设计为多元主体在协同治理过程中提供制度保障。竞技体育后备人才培养多元协同离不开政府的制度保障,只有在科学合理的制度框架内,才可能实现高效的协同治理。但目前我国竞技体育后备人才培养协同治理的保障制度尚未健全。

3.4.1 保障制度亟需完善

(1)政府缺乏自我约束制度。政府在如何有效介入和有序退出、如何保障其他主体权利等方面,尚未形成相应的制度规范。当前,政府通过强驱动和强激励等方式组建专业运动队进行训练和备战,通过职能下放确保多元主体发挥聚合效应,但由于各主体间关系相互渗透且多种机制并存,政府既要让渡一部分权利给其他主体,又不能将竞技体育工作完全交由体育社会组织与市场去完成。(2)社会组织登记管理与资金扶持制度不完善。体育社会组织接受登记机关和业务主管单位的双重管理,导致其自主管理和发展受限。当前,资金不足仍是体育社会组织面临的主要问题,政府缺乏相应制度以保障体育社会组织的合理融资。如,浙江省通过“体校+学校”合作模式在破除专业运动队一元化结构上取得了较好的效果,但各级竞技体育工作仅依靠政府的有限拨款,在训练、竞赛、奖励等工作的运转上仍左支右绌[11]。(3)竞技体育的残酷性导致职业运动员面临着伤病、退役安置等问题。虽然目前我国竞技体育后备人才在医疗、就业、伤残等问题上具备一定的制度保障,但面对数量庞大的退役运动员,保障的深度仍难以匹配竞技体育行业的特殊性。

3.4.2 政策信息开放有限

政策信息的开放性是主体间形成良好协同关系的先决条件,但在实际执行中,部分参与主体对于竞技体育后备人才培养的相关知情权无法得到有效保障,各级政府行为信息公开不充分的现象时有发生,无论是公示规模还是形式,信息宣传力度明显不够。近年来,我国政府购买竞技体育公共服务行为处于探索阶段,由于招标信息公开不充分或不及时,社会组织、企业对政府发布购买竞技体育公共服务的信息获取渠道不足,容易造成供给垄断或权力腐败,既影响其他主体参与的主动性及竞争的公平性,又降低各主体对政策内容的认可度及治理成效。同时,即便对相关信息进行公开,其内容也多为采购结果,缺乏招标企业的竞选流程和评价过程等重要信息[12]。

3.5 协同结果之困:评估反馈机制欠缺

在SFIC模型中结果的输出不是协同过程的终点,科学评估治理效能及其有效回应是增强治理能力的重要手段,不仅便于及时纠偏、调节培养主体的协同过程,还能为后续治理工作提供经验借鉴[13]。但我国竞技体育后备人才培养协同治理在评估反馈过程中存在一些不足之处。

3.5.1 联合督导机制阙如

一方面,2020年我国颁布了《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》(以下简称《意见》),《意见》指出,应建立联合督导机制对竞技体育的相关政策执行情况进行定期评估,但并未明确由谁来担任督导工作。传统构建方式是由部门间形成督导机制,但同时也会因部门平级而缺失约束力,影响后期任务的有效开展。另一方面,在对接主体运行层的信息反馈机制上,缺乏对协同过程所产生的阶段性成果和面临的新问题进行反馈,不利于政府通过阶段性成果反馈及时做出制度调整。

3.5.2 评估指标不够全面

目前,竞技体育后备人才培养工作的评估工作主要由体育与教育两大部门负责。但在实际操作中,评估单位主要以体育部门为主,教育部门为辅,且评估内容多局限于竞技体育竞赛指标层面,忽略了对竞技体育后备人才的全面培养。新时代竞技体育后备人才培养应贯彻以人为本的科学发展观,培养全方位均衡发展的后备人才。因此,评估指标的内容设定应是多维度、多层次的。

4 基于SFIC模型的我国竞技体育后备人才培养协同治理的优化策略

4.1 夯实协同起始条件

夯实起始条件是多元主体在协同治理过程中达成合作关系的前提因素。统筹协调的大局观为多元主体在竞技体育后备人才培养过程中达成共识奠定了思想基础,适恰的协同方式为多元主体在后备人才培养过程中有效发挥治理效能奠定了实践基础。

4.1.1 树立统筹协调的大局观

基于对我国竞技体育后备人才储备以及青少年全面发展的考量,需要各主体跳出单一、个体视角的局限,更多地从整体视角看待竞技体育后备人才培养过程中存在的问题。(1)制定多元协同的顶层设计。坚持体教融合,将“一体化设计,一体化推进”原则作为多元主体间协同治理的逻辑出发点,打破体育部门与教育部门长期“二元对立”的局面,消解政府内部矛盾。即双方采取跨领域、跨层级的协同方式,制定并落实竞技体育后备人才多元协同培养的长期规划。如,山东、江苏、浙江等省份设立地方性的后备人才管理机构,通过出台相应政策应对体育总局、教育部出台的不同文件之间可能产生的冲突。(2)明确新时代竞技体育后备人才培养应以运动员全面发展为首要目标,着力提升运动员的综合素质。多元主体应合力为运动员提供文化教育、身心健康等全方位的保障,加快竞技体育由工具理性向价值理性的转变,在价值导向上更加强调“以人为本”,突出体育的“育人”作用,注重竞技体育后备人才的全面发展与长期可持续发展,促使竞技体育既能实现为国争光的传统目标,又能满足教练员、运动员的多元需求。

4.1.2 选择有效的协同方式

实现竞技体育后备人才培养协同治理需要多元主体充分发挥自身优势,依据人才培养质量、发展阶段和特征,以及各协同主体的规模和条件,构建合理的协同方式来实现竞技体育后备人才培养的可持续发展。(1)合作式协同。依靠多元主体的积极参与以及协同要素的共同驱动,形成聚合效应,从而发挥“1+1>2”的效果。这种协同方式下的政府更多地是利用制度、政策、法规对竞技体育工作进行间接治理,而其他主体拥有自治权,以此来推动竞技体育后备人才培养质量的稳步发展。(2)主导式协同。政府基于提升竞技体育后备人才培养质量、纾解人才培养资源有限的目标,调动全国人力、物力以及财力资源助推竞技体育发展。客观来讲,这种协同方式适合特殊时期国家体育事业发展的需要,能够有效推动竞技体育在短期内快速崛起,但考虑到政府资源的有限性,这种模式并不利于长期稳定发展格局的形成。(3)混合式协同。随着社会格局日益复杂,竞技体育后备人才培养协同治理逐步呈现出由简单到复杂的层次性,涉及运动员选材、运动训练、保障服务等多个要素。因此,竞技体育后备人才培养协同治理离不开多元主体的共同参与,面临不同情境、处理不同问题时需要混合运用合作与主导两种协同方式。一般由政府发挥宏观调控作用,由其他主体负责中观或微观体育事务的治理,以此来实现竞技体育后备人才培养的可持续发展[14]。

4.2 完善政府催化领导

政府催化领导在多元主体参与协同治理过程中发挥着举足轻重的平衡效果。针对政府化解矛盾能力有限、职能转变落实乏力等问题,可通过加强组织领导、加快职能转变等措施,优化政府对竞技体育后备人才培养的宏观调控,充分激发多元主体的凝聚力量。

4.2.1 加强组织领导

深化党和国家对体育事业发展的重要论述和指示精神,充分发挥多元力量实现我国竞技体育后备人才培养治理体系和治理能力的现代化。(1)建议设立更高层次的体育改革委员会机构,内部分设竞技体育改革委员会、群众体育改革委员会等机构。或由国家体育总局、教育部、人社部等政府职能部门与相关专家共同组建体育改革领导小组,从超越原有参与主体利益的高度处理好多元主体之间的矛盾冲突,理顺各主体间的责、权、利关系,形成管理有序、结构合理、效率优先的治理体系[15]。(2)政府要利用其特有的资源和能力为各主体创造协同环境、提供协同条件,以政策为引导强化社会组织、市场等其他主体的内部治理。例如,2015年浙江省体育和教育部门联合印发《浙江省体育传统项目学校阳光体育后备人才基地创建办法》等青少年体育组织建设文件。在此政策驱动下,浙江省杭州、温州、宁波、绍兴等多地创建了开门办游泳、篮球等运动队模式,丰富了青少年体育课内外活动。同时,以赛事为抓手整合资源,构建规范、有序的一体化竞技人才选拔体系,形成政府主导、社会组织承办、市场与公众积极参与的多样化赛事。目前,江苏省在足球赛事的整合上提供了良好的经验,如,“省长杯”等一系列足球赛事均由江苏省足协承办,将职业俱乐部、省队、市队以及中小学就读学生整合到教育系统的比赛中进行后备人才选拔,拓宽了足球后备人才的上升通道。

4.2.2 加快政府职能转变

政府应遵循社会和市场的发展规律将部分职能赋权给其他主体,加快政府机构改革,不断提高多元主体的自身治理能力和水平。(1)遵循市场、社会优先原则。在竞技体育后备人才培养层面,凡市场、社会能做好的就交由市场和社会去做;凡市场、社会能做但做不到位的,由政府发挥辅助作用;凡市场、社会做不到的,由政府牵头承担,发挥政府保基本、兜底线的作用。(2)优化社会力量参与竞技体育后备人才培养的审批制度。降低各类市场主体参与竞技体育后备人才培养的门槛,以简政放权、职能转变为重要牵引,对具有竞技体育后备人才培养业务的社会组织实行“依法直接登记注册制度”,以此优化各级社会力量的行政管理,从而协助政府部门减轻后备人才培养工作的压力,增强社会力量培养后备人才的“自我规制”能力。(3)加快政府脱钩改革。政府应明确定位,将政府职能工作的重心逐步向政策制度的设计上转变,着力做好职能转变工作的顶层设计和宏观调控。加快国家体育总局与中华全国体育总会、中国奥委会及各单项体育协会的职能分离,大力推进各级体育协会与当地行政机关脱钩,实现管办分离。

4.3 优化主体协同过程

多元主体发育不成熟是导致主体间认同感较低、平台难以搭建的主要原因,制约着多元主体发挥更大的协同效能。因此,在加强多元主体培育的基础上,构建组织联系网络、搭建信息技术平台等具体措施便显得尤为重要。

4.3.1 加强多元主体培育

增强竞技体育后备人才培养多元主体的自身能力,是有效提高人才培养绩效的重要手段。(1)加大对体育社会组织、市场的配套支持。对体育社会组织资金不足、市场运营动力不足、公众参与意识淡薄等问题精准施策,提升主体内生力[16]。对具有突出社会贡献的体育社会组织与市场应给予丰厚的精神与物质奖励,不断提升多元主体在竞技体育后备人才培养协同治理过程中的参与度、行动力以及获得感。例如,温州市体育局联合财政、人社、教育等部门共同出台了《温州市社会力量兴办竞技体育训练机构扶持暂行办法》《温州市社会力量兴办竞技体育训练机构星级认定办法》等一系列政策,激发了社会力量办体育的内在动力。(2)聆听社会公众的意见。拓宽公众参与人才培养各项事务的渠道,确保竞赛、选拔、训练等重要信息的有效获取。建议通过听证会、恳谈会、议事会等形式,最大限度地吸收不同年龄、不同行业的公众参与到竞技体育后备人才培养工作中,将公众“满意不满意、支持不支持”作为决策工作的重要指标,以此提升政府的公信力。

4.3.2 制定高效的协同方法

协同治理是竞技体育后备人才培养的发展趋势,但协同不能仅停留在意识形态上,需要制定可操作的方法为多元协同创造良好的外部条件。通过借鉴浙江省利用在线协作、数据共享技术实现“最多跑一次”的成功经验,搭建多元主体信息交流平台。由各级最高行政机关牵头搭建竞技体育数据共享平台,并设立体育数据发展中心等数据管理机构,以此打破各主体间的“数据孤岛”。(1)鉴于竞技体育后备人才培养数据的特殊性,多元主体应通过共同协商精准把控数据“开放”与“监管”的分寸,既要促进政府、社会、市场等多元主体间的良性互动,又要避免因监管失位而产生数据风险。(2)将竞技体育后备人才管理(运动员、教练员等统一注册、选拔、考核等),训练备战(指标数据、体能测评、技战术诊断、损伤预警、心理监控等),赛事服务(竞赛报名、比赛回放、成绩发布、赛事指挥等)等信息模块进行系统集成,实现政府、社会组织、市场等多元主体在竞技体育后备人才培养决策层面的高效沟通。如,澳大利亚国家体育委员会联合下设的国家体育研究院建立了一个全国性的集运动员表现数据采集、分析、预警和报告等功能于一体的综合信息服务平台,将社会组织等多元主体纳入到系统中,为多元协同主体建立了顺畅的信息共享和沟通决策机制。

4.4 创新治理制度设计

制度设计旨在为协同过程提供明确的规范框架,使各主体行为准则等有关协同程序的合法性在框架内得到保障。面对当前制度保障不健全、建设滞后等问题,可以从完善制度安排、强化法治程序以及开放政策信息等方面创新制度设计。

4.4.1 完善制度安排

制度安排是约束各培养主体行为的规则,是保障竞技体育后备人才培养协同治理的必要条件。美国政府通过制定行政部门间的协同治理“合作清单”,形成协同合作的制度保障,使各部门有序地参与到竞技体育后备人才培养的工作中;英国政府通过政策法规规范政府和社会组织的行为,将社会组织作为孵化地,实施普适性的公共政策,实现了卓有成效的后备人才培养和体育运动的广泛普及[17]。借鉴域外实践经验,通过制定政策制度规范政府、社会组织、市场等主体行为,形成开放合作、竞争有序的协同治理格局。以“合作清单”形式明晰不同主体在竞技体育后备人才培养领域自治的范围,依据“谁主职、谁治理”“谁失职、谁担责”的原则,避免多元主体利益冲突和责任落实不到位现象的发生。

4.4.2 强化法治程序

推进法治化建设是确保竞技体育后备人才培养多元协同依法运行的重要前提。因此,应尽快强化协同治理的法治程序。(1)在现有的基础性法规之上,进一步完善和实施操作性更高、纲领性更强的法律法规。如,健全竞技体育人才培养管理法规、体育竞赛法规、运动员社会保障法规等。针对竞技体育后备人才培养过程中出现的行贿受贿、赛事造假等腐败行为,一经查处证实要予以曝光和严惩,形成强监管的社会震慑力。(2)用法律规范政府权力,使协同治理在法律框架内有序运行,从而减少政府越位、错位、缺位现象的发生,重塑政府与体育社会组织、政府与市场、政府与公众间的关系,为多元主体有效抵制权力扩张与滥用提供法制规范。同时完善我国体育仲裁制度,针对运动员注册、体育赛事规范等竞技体育纠纷问题及时做好备份和预案。

4.4.3 开放政策信息

增强政策信息的开放性与透明度符合竞技体育后备人才培养的治理要求,既有利于体育社会组织、市场、公众维护自己的合法权益,又便于加强对政府工作的监督。一方面,通过政府部门官网、政府公报、信息公告栏、新闻发布会等方式及时公开政策信息,赋予其他主体信息知情权和公共数据获取权。例如,2020年6月浙江省台州市体育局官网公布《关于深化体教融合强化竞技体育后备人才队伍建设的意见(征求意见稿)》,针对竞技体育后备人才队伍建设公开征求社会意见,提升各主体参与意愿以及对政策内容的认可度。另一方面,也可以利用抖音、快手、哔哩哔哩等互联网载体作为政策宣传的渠道,开展政策宣传直播活动。

4.5 健全结果评估反馈

健全竞技体育后备人才培养的评估反馈机制是加强主体信息联动性、提升治理效能的有力举措。具体而言,需要通过引入第三方评估机构、完善评估指标等措施,以实现评估反馈机制的有效运行。

4.5.1 引入第三方评估机构

第三方评估机构的介入是实现评估主体多元化、评估效能公平化的有效措施。因此,应积极探索并引入第三方评估机构,实现对竞技体育后备人才培养协同治理的联合督导。(1)由各级政府部门牵头,以政府购买服务的方式引入第三方评估机构,既能有效消除平级督导带来的弊端,又能对国家、地方竞技体育后备人才培养的发展状况进行监督反馈。(2)进行阶段性成果评估。评估时间应与培养目标、赛事重要性紧密关联。如,建议每隔1年对人才培养发展情况以及多元主体协同情况进行一次整体性评估;在备战大型体育赛事前,应依据赛事时间缩短评估周期。(3)做好信息反馈工作。政府部门依据评估结果与现状问题提出意见并制定相应的整改方案,再由第三方评估机构将评估结果与整改方案向全社会公示。

4.5.2 完善评估指标

竞技体育后备人才培养协同治理的评估指标具有多维特征,为确保评估指标的客观性,应由体育部门、教育部门以及第三方评估机构等共同商榷制定评估指标。在评估内容方面,应立足于竞技体育后备人才的竞技能力、文化水平、健康成长、意志品质等维度设定可量化的评估指标,确保真实、客观、全面地反映实际情况;针对多元主体协同状况,将法制化、民主化、效益化、规范化、公开化等指标纳入评估体系中。

5 结 语

在我国从体育大国向体育强国迈进的背景下,竞技体育后备人才培养工作正在由政府一元管理向政府、社会、市场等多元化协同治理的发展格局转变。为推动我国竞技体育后备人才培养协同治理的高质量发展,引入并修正协同治理SFIC经典模型,对我国竞技体育后备人才培养协同治理的现实困境进行具体分析,有利于多元治理主体树立科学的人才培养理念,准确把握竞技体育后备人才培养的基本规律,形成优势互补、良性互动的协同关系,从而发挥政府控大局、社会组织搭桥梁、市场资源补短板、公众补人才的作用。

参考文献:

[1] ANSELL C,GASH A.Collaborative governance in theory and practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(4):543-571.

[2] 任海.身体素养:一个统领当代体育改革与发展的理念[J].体育科学,2018,38(3):3-11.

[3] 马德浩.从管理到治理:新时代体育治理体系和治理能力现代化建设的四个主要转变[J].武汉体育学院学报,2018,52(7):5-11,55.

[4] 蔡晓梅,苏杨.从冲突到共生——生态文明建设中国家公园的制度逻辑[J].管理世界,2022,38(11):131-154.

[5] 展茂浩,马超,田玉戈,等.基于SFIC模型的我国体教融合协同治理的语境生成、样态困囿与推进路径[J].山东体育学院学报,2023,39(2):102-110.

[6] 谭淼,张守伟.我国青少年足球培训治理的现实困囿及破解路径[J].沈阳体育学院学报,2023,42(2):48-54.

[7] 陈晓莉,吴海燕.创新城乡融合机制:乡村振兴的理念与路径[J].中共福建省委党校学报,2018(12):54-60.

[8] 刘国永,裴立新.中国社会组织发展报告(2016) [M].北京:社会科学文献出版社,2016.

[9] 黄晓勇.社会组织蓝皮书:中国社会组织报告(2022)[M].北京:社会科学文献出版社,2022.

[10] 中国政府网.2021年全国体育产业总规模与增加值数值公告[EB/OL].(2022-12-30)[2023-01-18].https://www.gov.cn/xinwen/2022-12/30/content_5734284.htm.

[11] 柳鸣毅,徐百超,孔年欣,等.竞技体育举国体制中组织关系生成机制研究——基于浙江省“社会力量办体育”改革实践案例[J].体育学研究,2023,37(3):11-21.

[12] 王文龙,岳晓波,崔佳琦,等.区块链嵌入社区体育治理的价值效能与推进路径[J].体育文化导刊,2022(11):35-41.

[13] 陈桂生,徐铭辰.数字乡村协同建设研究:基于SFIC模型的分析[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2022(1):138-147.

[14] 张智建.广东省青少年体育后备人才培养多主体协同治理研究[D].广州:华南理工大学,2023.

[15] 唐建倦,黄辰鑫,王聪帅,等.复杂适应系统理论视角下我国竞技体育多元治理研究[J].沈阳体育学院学报,2023,42(5):99-107.

[16] 周文静,张瑞林,王恒利.从救国到强国:中国体育现代化的实践与方略[J].山东体育学院学报,2023,39(3):10-16.

[17] 柳鸣毅,张朋龙,李健楠,等.英国青少年校外体育参与模式研究——兼论政府、社会和市场的权界[J].沈阳体育学院学报,2016,35(4):78-83.