新时代体育教师师德师风建设的维度表征、主要问题与推进路径

2024-10-21尹志华刘皓晖万雪郭振刘波

摘 要:党的二十大报告明确提出,要“加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,弘扬尊师重教社会风尚”,这为教师铸魂育人的角色定位提出了新时代的要求。学校体育是教育的重要组成部分,而体育教师的师德师风在落实学校体育目标过程中又发挥着关键作用。研究表明,新时代推进体育教师师德师风建设主要体现在四个维度:以德立身——体育教师应先正己;以德施教——体育教师应注重“以体育德”;以德立学——体育教师应严谨治学;以德育德——体育教师应积极化人。当前体育教师师德师风建设主要存在专业特色不够突出、失范行为红线有待廓清、落实载体虚化、评价体系有待健全等问题。未来推进体育教师师德师风建设的路径:做好体育教师师德师风建设顶层设计;开发体育教师师德师风的培训研修课程;坚持师德师风建设的底线思维与高标引领;以“课程思政”为重要载体落实体育教师师德师风建设;健全科学的体育教师师德师风评价体系。

关键词:体育教师;学校体育;师德师风;课程思政;立德树人;尊师重教

中图分类号:G807 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2024)05-0010-09

Dimensional Representation, Main Problems, and Promotion Path of the Development of Physical Education Teachers′ Ethics in the New Era

YIN Zhihua1,2,LIU Haohui2,WAN Xue1,GUO Zhen2,LIU Bo2

1.College of P.E. and Health, East China Normal University, Shanghai 200241, China; 2. Postdoctoral Research Mobile Station of Sports Science, Tsinghua University, Beijing 100084, China

Abstract: The report of the 20th Communist Party of China (CPC) National Congress clearly states that we should "strengthen the development of teachers′ ethics, train high-quality teachers, and carry forward the social fashion of respecting teachers and attaching great importance to education", which puts forward new requirements for the role of teachers in nurturing souls. As an important part of higher education, school physical education (PE) teachers′ ethics play a key role in the implementation of school PE goals. The research shows that promoting the development of PE teachers′ ethics in the new era mainly reflected in four dimensions: establishing oneself with virtue: PE teachers should first set good example of themselves; researching and learning with virtue: PE teachers should be rigorous in academic research; educating with virtue: PE teachers should pay attention to "teaching by virtue"; educating virtue with virtue: PE teachers should positively influence others. The main problems are as follows: the professional characteristics of development of PE teachers′ ethic are not prominent enough, and the red line of misbehavior needs to be outlined, the implementation of the carrier of the construction is empty, and the evaluation system needs to be improved. The paths to promote PE teachers′ ethics in the future: making top-level design of PE teachers′ ethics development; developing training courses on teacher ethics and morality for PE teachers; adhering to the bottom-line thinking and high-standard leadership in the development of teacher ethics; implementing the construction of teacher ethics for PE teachers with the important carrier of "Ideological and political education in curriculum"; and improving the scientific evaluation system of PE teachers′ ethics.

Key words:physical education teacher; school physical education; teachers ethics; ideological and political education in curriculum; moral establishment and student cultivation; respect teachers and value education

党的二十大报告明确提出,“加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,弘扬尊师重教社会风尚”,凸显了党对新时代教师师德师风建设的高度重视。师德师风主要是指教师的职业道德修养、行为习惯和风气等[1]。近年来,习近平总书记多次发表重要讲话,强调要把师德师风作为“教师素质的第一标准”,而《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等政策文件的陆续出台,进一步明确了教师应遵守的职业规范和行为道德。体育教师作为实现学校体育“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”四位一体新目标的重要角色,必须要具备较高的师德师风水平,才能真正实现学校体育“以体育人”的根本目标,全面落实“立德树人”的根本任务,扎实做好新时代身心健全人才的培养工作。但是,当前有关教师师德师风的研究主要集中于普适性的教师层面,学科指向性较为薄弱,尤其对体育教师这一特殊群体关注较少,与国家对学校体育工作的高度重视不匹配。然而,在面临新挑战和进入新征程的新时代,部分体育教师在师德师风方面产生的负面影响需引起高度重视。鉴于此,本研究旨在分析新时代体育教师师德师风建设的主要维度和面临的主要问题,并据此提出具体的推进路径,为推动在体育领域落实党和国家有关教师队伍建设的“四个引路人”“四有好老师”“四个相统一”“大先生”“筑梦人”“奋进者、先行者、引导者”“信仰者、实践者”“工程师、传承者”等精神,打造高素质专业化的体育教师队伍,在体育领域形成尊师重教的社会风尚[2],推动学校体育高质量发展提供参考。

1 新时代体育教师师德师风建设的维度表征

在“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”四位一体新目标的引领下,体育教师不仅需要帮助学生提高运动能力和完善健康行为,更需要引导学生塑造正确的价值观,将学生培养成具备良好品德、健康体魄和完整人格的高素质人才[3]。结合二十大报告中有关教师师德师风建设的要求和体育教师的工作特性,新时代具备良好师德师风的体育教师外在形象应表征为四个维度,即以德立身、以德施教、以德立学、以德育德。

1.1 以德立身——体育教师应先正己

自古以来,教师始终是道德高尚的楷模和品行优良的象征,须遵守较高要求的行为规范。2018年,教育部印发的《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》对我国教师行为规范提出了具体要求:坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、潜心教书育人、关心爱护学生、坚持言行雅正、遵守学术规范、秉持公平诚信、坚守廉洁自律和积极奉献社会,可进一步概括为政治素质、职业素质、行事准则和社会功能四个维度[4]。上述准则明确提出了教师应遵守的行为规范,是新时代体育教师得以成为合格体育教育工作者的“立身之本”。

(1)在政治素质方面,体育教师自身需要做到政治方向坚定和自觉爱国守法。在学校体育工作中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,拥护中国共产党的领导,贯彻“以体育人”的教育理念,遵守《中华人民共和国体育法》等各类法律法规,在学校体育教学、训练与竞赛等工作中不违背社会公序良俗。(2)在职业素质方面,体育教师要积极传播优秀的中华体育文化、潜心教书育人、关心学生身心健康、注意自身言行举止,坚决避免出现粗鲁行为。(3)在行事准则方面,体育教师要秉持公平诚信、坚守廉洁自律,避免在体育运动队招生、训练与竞赛等工作中以各种形式收受贿赂,向学生或家长推销运动服装、器材以谋取利益,通过不正当手段为学生修改体育学习或运动竞赛成绩等现象的出现。(4)在社会功能方面,体育教师要积极履行社会责任,充分发挥体育特长,为学生体质健康促进、学校体育文化建设、社区运动健康服务贡献自己的力量。清华大学的马约翰先生早在1926年撰写的《体育的迁移价值》硕士论文中就提到体育教师应具备的七个条件:一是具有坚定而和蔼的性格;二是以具有体育技能和强健体质为榜样;三是具有较为深厚的生理学、解剖学和运动学知识储备;四是具有充分的卫生学、公共健康和急救的知识;五是熟悉教育(方法、教学法和统计);六是对社会问题具有清晰的认识;七是具有鼓励运动员和惩罚阴险狡诈行为的道德勇气[5]。马约翰先生作为体育教师的典范,不仅以身作则要求自己具备七个方面的要求,而且积极引导同事在这七个方面树立正面形象,因而在师德师风方面获得了广泛赞誉。

1.2 以德施教——体育教师应注重“以体育德”

教书育人是体育教师的根本职责和重要使命。习近平总书记强调:广大教师不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命[6]。因此,体育教师要做到“以德施教”,在教学过程中要常怀“仁德”之心,加强学生品德教育,培养理想信念坚定、爱国情怀浓厚的社会主义接班人。

(1)常怀“仁德”之心就是要求体育教师要时刻关注学生的生理和心理状态,全面考虑特殊学生的体育需求,根据学生的个性化差异科学合理地安排学练任务。面对学生在运动中出现的失误和失败,应当给予耐心指导和充分理解,不讽刺挖苦学生,尤其是不能采取超负荷运动等方式对学生进行体罚。(2)在教学过程中应有“以体育德、德育为先”的意识。蔡元培先生在论述如何开展体育教育工作时着重强调了体育对美德培养的作用,他认为,“每种运动,对于身体有其特殊的效力;而种种规则,又可以养成勇敢、正直、服善、爱群诸美德[7]”。因此,体育教师应深刻认识“立德树人”教育宗旨,秉持“以德施教”原则,聚焦学生的道德培养。例如,在开展体育学习评价时不能只关注学生跑得多快、跳得多高,还要考察学生在真实比赛情境中所表现出的体育品德。(3)体育教师还应充分发挥体育教育对发扬中国传统文化、提升学生民族自信的巨大作用[8]。近年来,随着我国教育发展的国际化与多元化,很多学校开始招收国际学生或者重点培养学生出国留学。针对这些学生,体育教师在教学中应始终将祖国的荣誉问题放在首位,既要引导国际学生感受中国体育文化的博大精深,又要鼓励出国学生积极展现中国青少年的体育自信。

1.3 以德立学——体育教师应严谨治学

教学、科研和社会服务是教师的基本职责,严谨治学对提升体育教师的专业素质,更好地履行体育教师的职责具有至关重要的作用。在治学过程中,体育教师要从以下三个方面做到“以德立学”:(1)全面认识教育工作者的基本职能,破除把体育教学作为学校体育全部工作的狭隘认知,将治学作为发挥专业特长、体现专业优势的突破口。(2)找准治学的关键点,尽量避免书斋式的纯体育学术研究,充分发挥一线体育教师特长,在教学和社会服务实践中解决实际问题。因此,体育教师应直面如何有效地进行教学设计与实施、如何促进学生体质健康、如何避免学生遭受运动伤病等实际问题,坚持解决学校体育的“真问题”,不做无病呻吟,不利用自身在体育学术界的影响力谋取私利,这便是“以德立学”的更高体现。(3)极力避免学术道德失范事件的发生。体育教师队伍整体学历偏低、治学功底较弱,但职称晋升和专业发展的要求又迫使体育教师必须具备一定的科研成果,因而要避免抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果或滥用学术资源和学术影响力等现象的发生。通过“以德立学”,既可以帮助体育教师解决工作中的难题,又能改变公众对体育教师固有的“没文化”的刻板印象,从而提升体育教师的学术涵养与发现、分析和解决问题的综合能力。

从现实情况来看,很多体育教育工作者在“以德立学”方面做出了很好的榜样。(1)天津市河西区中心小学体育教师杨馨,是新中国第一代人民体育教师,她在承担繁重体育教学工作的同时,致力于学生健康成长和终生幸福领域的教研工作。她在持续学习教育学、心理学等专业知识的基础上,向前辈、同行汲取经验,将学到的教育教学理论运用到体育教学实践中,探索改进体育教学的方法,早在上世纪50年代就首创了体育情境教学。情境教学是核心素养导向下体育与健康课程改革所提倡的主要教学方式[9],这充分展现了杨馨老师在治学方面的榜样示范作用。(2)浙江省玉环市坎门第一初级中学体育教师叶海辉,曾经是一名退伍军人,后被评为全国教书育人楷模,入选国家“万人计划”教学名师。其教研工作亮点之一就是聚焦农村中学缺少体育器材的现实困境,动手制作了多种体育器材并获得多项国家实用新型专利。(3)在大学体育教师中,上海体育学院的张汇兰教授作为中国第一位体育女博士,靠一副骨架创建了新中国的运动解剖学,其严谨、求实、创新的治学精神,被提炼为“汇兰精神”;同样,曾长期在东南大学任教的吴蕴瑞先生,为了提升技术动作教学的科学性,从1922年开始长期悉心观察各种运动动作,以人体解剖学和力学原理分析动作技术,他还坚持连续4年到东南大学物理系听课,系统地学习力学知识[10]。上述这些不同类型体育教师严谨治学的精神,既为体育教师树立了治学典范,又很好地推动了学校体育的建设和发展。

1.4 以德育德——体育教师应积极化人

学生时期是儿童青少年价值观形成的关键时期,学生的向师性要求体育教师应以自身师德师风为榜样,对学生形成潜移默化的影响。体育教师师德师风具有个体性与社会性二重向度[11],可从“克己修身”的个人道德榜样与“仁者爱人”的社会奉献案例[12]两个维度感化学生。

(1)个体性师德师风是基于体育教师作为普通公民的道德品质与行为规范,指向个人品行,具体表现为在日常工作中真诚待人、行为举止文明礼貌、以谦逊的态度与他人交往等。个体性师德师风从“具有美德的人”的角度对学生形成道德熏陶,使学生成为有道德的个体。例如,刘汉明在回忆我国著名体育教育家吴蕴瑞先生时提到“浪迹萍踪追随四十余年。余喜得深沐化雨之恩,亦颇受兰慈之泽。熏陶日旧,因得蠡窥吴师之为人”[13],高度肯定了吴蕴瑞先生对自己道德涵养的巨大榜样作用,充分体现了体育教师“以德育德”的重要价值。

(2)社会性师德师风是指体育教师所体现的道德感染与行为示范,是一种面向国家发展与社会需求的自我奉献,具体表现为“春蚕到死丝方尽”的敬业精神、为中国体育发展而贡献终身、“为了学生一切”的教师责任感、爱党爱国品质等。如,2021年6月1日,重庆大渡口区育才小学体育教师王红旭勇救落水儿童自己却不幸身亡。重庆市文明委追授王红旭“重庆好人”称号;重庆市教委和人力社保局追授王红旭“重庆市优秀教师”荣誉称号。作为优秀体育教师的代表,王红旭老师用用实际行动诠释了师德的伟大,无愧于人民教师的光荣称号。再如,2022年北京冬奥会和冬残奥会期间,国内大批体育教师在冰雪运动科研攻关、临场执裁、赛事组织、志愿者服务等方面付出了巨大努力,他们这种为国奉献的精神令人动容,也诠释了典型的社会性师德师风。当学生在了解这些事迹后,会主动思考如何发挥自己专业优势服务国家和社会,从而在潜移默化中实现“以德育德”的目标。

2 新时代体育教师师德师风建设存在的主要问题

我国的教育体系具有一支高素质专业化的体育教师队伍,他们为我国的体育教育作出了巨大的贡献,但为实现党的二十大报告提出的“加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,弘扬尊师重教社会风尚”的目标,还需付出更多的努力。目前,我国体育教师的师德师风建设还存在一些突出的问题,本研究对这些问题进行深入的挖掘与分析,以对加强体育教师的师德师风建设有所禆益。

2.1 体育教师师德师风建设的专业特色不够突出

20世纪以来,我国陆续颁布了《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》等16部重要文件,习近平总书记也多次明确提出要重视教师师德师风问题,将师德师风置于教师队伍素质的最高位置,这体现出我国对师德师风建设工作一贯的高度重视。

然而,上述文件主要指向教师队伍的整体建设,尚未基于体育教师专业发展特点出台专门性指南引领体育教师师德师风建设,因而导致了在我国教师队伍建设过程中“虽然高度关注面向教师整体的师德师风问题,但在体育教师队伍发展过程中鲜有关于师德师风建设的论述”现象的出现。主要体现在几个方面:(1)学校层面的各类发展规划中较少提及体育教师的师德师风。从对部分高等院校、中小学及教师教育中心的调研结果来看,目前,无论是各个学校的章程还是学校发展的五年规划中,虽然偶尔提及,但几乎没有关注体育教师的师德师风问题。然而,与主要面向本专业学生的其他学科教师相比,体育教师的工作对象覆盖面广,其师德师风情况好坏所产生的影响范围更为广泛。即使2022年新修订的《中华人民共和国体育法》第三章“青少年和学校体育”第三十一条提出“学校应当按照国家有关规定,配足合格的体育教师,保障体育教师享受与其他学科教师同等待遇”,也未提及体育教师的师德师风问题。实际上,这与“师德师风作为第一标准”的地位并不匹配。(2)当前各学校在招聘体育教师时,其招聘标准主要明确了学历、运动技术等级、科研成果等,基本没有提及对师德师风的要求或仅是一笔带过。同时在体育教师队伍的管理中,也很少对师德师风提出明确具体的要求。(3)在体育教师个体层面,他们在规划自己的专业发展目标时,主要从显性的学历、成果等角度提出奋斗目标,对师德师风采取一种淡漠态度,认为师德师风与自身关系较远,只要不触犯法律法规底线即可。正是社会、学校、个体等各个层面尚未对体育教师师德师风建设引起高度重视,导致该项工作成为学校体育工作亟需补足的短板。

我国师资教育具有鲜明的学科本位特征,即体育教师教育由高等院校体育专业、体育教研室等组织机构在国家颁布的体育教师教育政策文件统领下开展。然而,上述体育教师教育相关政策、标准等重要文件中师德师风元素的缺位现象,使体育教师师德师风建设在体育教师的教育培训、招聘晋升、个人发展三个环节上存在明显的指导力度不足的问题。

2.2 体育教师师德师风失范行为红线有待廓清

目前,我国部分体育教师出现了不同程度的师德师风问题,根据社会影响程度、是否触及底线等标准,主要可以分为两个类别。

(1)体育教师明显触犯底线受到严肃处理的师德师风问题。这些问题在教师管理条例、教育相关法律等文件中被明确划为师德师风问题,对正常教学秩序、社会公序良俗造成了巨大危害,在新闻媒体报道中均可找到原型。因为触犯了底线,涉事教师受到不同程度的处罚。如,党内警告和行政警告、开除党籍、清退费用、公开检讨、岗位降级、职称受限、撤销教师资格、刑事拘留等(见表1)。

(2)体育教师虽然未触犯底线但依旧对正常教学秩序、社会公序良俗造成一定破坏的师德师风问题。体育教师出现触犯底线问题是严重的师德师风失范现象,但未触犯底线并不意味着就具备了良好的师德师风水平。如,在政治导向方面,少数体育教师在职称ssNnhhK4qRwjZjlvz3yyROmVFVwRPD2AJE54v5w2UdE=晋升希望渺茫或管理岗位升迁无望的情况下,在课堂上向学生发泄负面情绪或发表不当言论,对学生价值观的形成造成了负面影响;在教书育人方面,由于体育课程非专业课程,有的学校甚至未计入绩点,一些体育教师在教学中处于严重的“放羊”状态,“一个哨子两个球,教师学生都自由”的现象时有出现,教师不仅不通过课堂教学“以体育人”,甚至连基本的教学内容、上课时间等都难以保证,部分学校对体育教师这种“躺平”状态采取“睁一只眼闭一只眼”的态度;在语言表达方面,一些体育教师认为“体育人的豪爽”就是口无遮拦、满口脏话,并将此带入体育课教学和课外训练竞赛中,导致一些学生模仿其语言表达;在社会服务方面,有的体育教师以社会服务之名在校外开办体育培训班谋利。这些现象比较常见,但由于并未触犯师德师风的底线,并未引起各方重视。

以上两类体育教师师德师风失范的行为违反了师德师风建设要求,破坏了教师队伍的纯洁性,降低了教师队伍的整体素质,导致社会大众对体育教师产生一定的不信任感。从处理结果来看,部分不良现象虽得到了严厉打击,但仍有部分事件处于造成危害但难以定责的状态。这需要根据体育教师的工作特点对师德师范行为展开深入研究,对失范行为红线加以廓清。

2.3 体育教师师德师风建设的落实载体虚化

与体能和运动技能等看得见摸得着的素养相比,师德师风属于体育教师的隐性素养,更多的是对其价值观和品格层面的要求。但正因如此,当前体育教师师德师风建设的落实载体存在比较明显的虚化现象,主要体现在三个方面。

(1)师德师风建设以理论学习为主,忽略了体育教师师德师风建设的具身体验。目前,关于我国师德的政策和研究主要聚焦于国家和学校层面的师德建设、师德教育[14],侧重于国家和学校本位色彩,忽视了教师主体性,导致师德建设和教育落入形式化,表现为师德建设趋于应然性、口号式,师德教育路径泛化,存在重视宏观理论探讨、忽视具体可行操作、缺少实践评价等问题。同时,教师本位的师德学习缺失也易导致实践层面师德状况堪忧。实际上,导致这种状况出现的原因是离身学习的价值观,将体育教师的师德师风异化为知识灌输,因而应转向具身学习[15],强调体育教师在师德师风建设中的实践参与和身体体验。如,在社会服务层面,应引导体育教师前往附近社区帮助老年人、青少年等特殊群体开展健身指导,在亲身参与的过程中内化师德师风培养。

(2)师德师风建设与体育教学实践结合不够紧密,基本处于“两张皮”状态。目前,体育教师主要通过国家政策的理论学习、观看视频、座谈会等方式进行师德师风的学习,并未很好地将体育教师的运动项目教学与师德师风建设结合起来,导致体育教师对师德师风的感知不深。实际上,与其他学科教师相比,体育教师的教学工作最能够体现德育要素,“体育课程思政”的提出更是将体育教师师德师风的重要性提到了较高的位置。因而,未来将师德师风建设与体育教学实践相结合是必然趋势,唯有如此才能实现师德师风建设的具身化和实践化。

(3)缺少系统性和有针对性的体育教师师德师风研修课程。师德涵养和良好师风的形成是一项系统性的工作,涉及对体育教师的整体培训,师德的形成是道德认知、道德情感、道德信念和道德行为和谐统一的过程。然而,当前体育教师师德师风的建设主要以政策文件学习为主,缺乏系统性的研修课程,这不利于体育教师对师德师风的感知、理解和内化,导致政策文件的上位规训与体育教师师德师风的实践产生落差。

2.4 体育教师师德师风评价体系有待健全

评价起着反馈、激励、引导、发展等方面的作用,当前体育教师师德师风的评价体系不够健全,导致未能很好地发挥对体育教师师德师风建设的促进作用。

(1)在体育教师各类评奖、评优、职称晋升等方面,较少对师德师风提出要求,大多采用“一票否决制”。有研究指出,教师师德包括高尚师德、常态师德和底线师德三个层次,具备崇高师德与突破底线师德的都是极少数教师,而介于崇高和底线之间的常态师德就代表了广大普通教师真实的师德水平[16]。实际上,“一票否决制”主要针对比较严重的师德师风问题,是对体育教师触犯师德师风底线的处理手段。然而,还有大量尚未触犯底线的常态师德师风存在问题,如体育教师回应学生的方式不恰当、体育教学组织不规范、日常交流的言语不文明等,这在评价体系中没有明确要求,导致上述问题缺乏监督制约。

(2)缺乏具体的体育教师师德师风评价标准,使得对师德师风评价的可操作性较低,一般只能采用主观判断的方式,因而存在诸多人为因素。客观而论,师德师风评价的确较难量化,但这并不意味着不能建立具体的评价标准,应依据不同情况探索体育教师师德师风存在的问题,开发表现性评价标准。比如,针对体育教师在课堂教学中的“放羊”问题,从运动技能、运动负荷、体能练习、情绪调控等角度设计表现性评价等级体系,为体育教师在以体育人方面的评价提供参照性标准。

(3)体育教师的师德师风评价还存在较为严重的“舆论倒逼”现象。在信息时代,尤其是在当今社交媒体高度发达的时代,每一个被社会公众知晓的师德事件都可能借助网络传媒衍生出一条长长的师德影响链,甚至可能在传播中被增删、转译、修饰,使得原本的师德事件面目全非,进而产生涟漪效应[17]。通过搜索体育教师师德师风问题的典型案例,可知一些体育教师师德师风问题的处理情况。如,某体育院校教师与学生长期保持不正当关系的问题,并不是由所在单位直接处理,而是当事人在求救无助的情况下,通过社交媒体对外曝光的方式引起媒体高度关注,进而引发舆论发酵,倒逼所在学校对涉事体育教师进行处罚。由此可见,当前我国对体育教师师德师风问题的监督机制仍有待完善,这也是评价体系不够健全的一种体现。

3 新时代体育教师师德师风建设的推进路径

3.1 做好体育教师师德师风建设顶层设计

新时代全力推进体育教师师德师风建设,首先要针对体育教师专业发展特点做好顶层设计,强化国家和相关部门在师德师风建设层面的总体规划以及高屋建瓴的上位指导。

(1)提高政治站位,以学深悟透习近平同志关于师德师风的重要论述为根本遵循,强化对体育教师师德师风建设的理论思维引领。通过“从上到下”的垂直式学习方式,在学校体育领域强化体育教师群体对师德师风内涵、价值和意义等的认知,避免“学而不深”的浅层思维,在思维层面做好净化工作。

(2)以法律法规的形式明确体育教师师德师风建设的关键地位和主要事项。当前,我国教师师德师风的建设主要是通过道德的方式进行约束,而不是通过制度化的法律形式提出要求,这势必导致难以对体育教师师德师风失范行为进行全方位的规约。为了推进体育教师师德师风建设,建议在《学校体育工作条例》《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》和中小学《体育与健康课程标准》等学校体育政策文件中,结合具体事项明确体育教师在师德师风方面的刚性要求[18],将体育教师工作中所存在的上课“放羊”、言行粗鲁、拒绝社会服务等“擦边球”问题纳入师德师风失范范畴。

(3)形成体育教师师德师风建设工作方案。师德师风建设不能局限于地方性工作,而是需要从全国“一盘棋”的层面进行整体性规划,因而需要形成更高层级的专门建设方案。在宏观层面,教育部体育卫生与艺术教育司在设计全国体育教师发展规划时,应明确提出师德师风建设目标、内容、程序、评价等内容,并以专项工作的形式引领全国各类学校将体育教师师德师风建设作为重要抓手;在中观层面,各省市高校在制订学校章程和发展规划时,要将体育教师的师德师风工作列为重要内容,提出具体的推进方案,强化体育教师队伍对学校体育的支撑作用;在微观层面,全国高校和中小学体育教学指导委员会、中国高等教育学会、中国教育学会、中国体育科学学会等专业协会,也要以教育部的工作精神为指导,在学术研究、活动展演、专家座谈、智库建设等方面有意识地强化师德师风专项工作落实的重要性。如,结合教育部开展“黄大年式教师团队”建设的经验,在学校体育领域开展“黄大年式体育教师团队”的遴选工作,充分发挥高尚师德师风的引领作用。

3.2 开发体育教师师德师风的培训研修课程

2020年教育部颁布的《中小学教师培训课程指导标准(师德修养)》提出,设置专题研修课程是提升教师师德水平的重要手段[19]。但该标准不针对学科教师,而体育教师在工作特点方面与其他学科教师又存在较大差异。因此,体育教师师德师风培训课程的开发设计迫在眉睫。

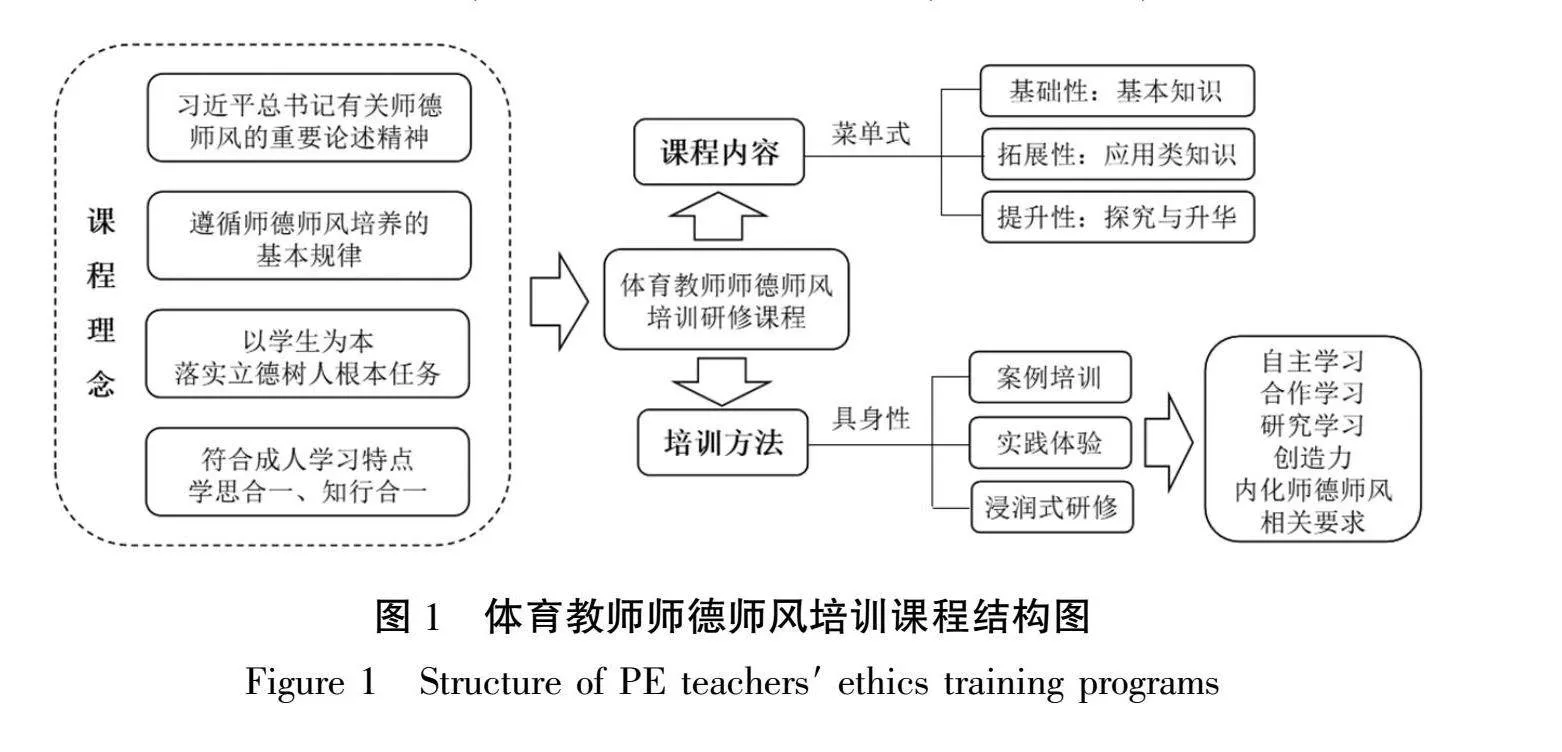

(1)确立合理的课程理念。注重对体育教师正确价值观的引领,确保培训课程能够贯彻习近平同志有关师德师风的重要论述精神;要遵循师德师风培养的基本规律,提升体育教师的师德师风修养;要以学生为本,注重通过专题课程落实“以体育人”的根本任务;培训课程要符合体育教师的成人学习特点,引导体育教师在师德师风方面做到“学思合一”“知行合一”,避免离身学习。

(2)设置具有层次性和菜单式的培训课程内容。为了满足不同层次、不同发展阶段体育教师师德师风提升的需求,可考虑设置基础性、拓展性和提升性三类课程。其中,基础性课程聚焦于师德师风的基本知识,拓展性课程聚焦于师德师风的应用类知识,提升性课程则聚焦于体育教师对师德师风相关问题的探究与升华。在这三类课程中,可以设置不同的课程模块,形成具有“宽选择性”的课程群,以便参与培训的体育教师可根据自身情况选择不同课程进行“菜单式”组合。

(3)选择丰富多样的方式开展师德师风培训。在培训方式方面,师德师风更多地是强调“具身体验”[20],要摒弃纯理论式讲授的教学方式,准确把握体育教师群体的特点,强调案例培训、运动实践体验、浸润式研修,培育教师自主学习、合作学习、研究性学习的能力和创造性,引导体育教师内化师德师风的相关要求(见图1)。如,收集全国各地体育教师出现的师德师风典型问题,要求体育教师以“主人公”的视角思考如何避免这些问题的产生;以国内体育教育家为原型,推出一批耳熟能详、能产生广泛影响、展现体育教师时代风貌的影视和文学作品,通过“课程化”的建设发掘师德典型、讲好体育教师师德故事,加强引领,注重感召,弘扬楷模,激发强大的正能量。

3.3 坚持师德师风建设的底线思维与高标引领

针对当前我国体育教师师德师风建设过程中出现的红线划分不清晰等问题,需从秉持底线思维、做好高标引领两个方面进一步强化师德师风建设工作。

(1)聚焦当前已被纳入政策文件、管理条例的师德师风失范问题,要坚持从外部的强制性干预入手的原则,秉持底线思维制订体育教师师德师风负面清单。首先,在依据教师管理条例与教育相关法律划清红线的基础上,由体育教师教育研究者广泛开展基层调研,收集当前体育教学工作中已造成一定危害但未被纳入相关处理方案的典型事件;其次,由教育部、体育教师组成专门研究团队对危害体育教学工作的事件进行风险研判,将其中影响较为严重的行为纳入体育教师师德师风负面清单;最后,在体育教师师德师风建设过程中充分发挥负面清单的警示作用,为体育教师划出不可逾越的红线。

(2)针对上课“放羊”、言行粗鲁等未被纳入政策文件、管理条例的失范问题,要从体育教师内部的思想动机入手,以高标准引领体育教师师德师风建设,加强体育教师的思想政治工作,提高其思想觉悟和政治意识。首先,要以基层党组织为引领,强化体育教师的政治领悟力。体育教师理论基础相对较弱,且对所在单位组织的依托性较弱。新时代要加强体育教师的师德师风理论学习,充分发挥教研室或教研组党支部的整合作用,为体育教师提供系统化的学习平台。基于此,一方面要强化体育教师基层党支部的制度建设,在师德师风方面形成制度化的常规学习机制。如,定期组织师德师风专题学习,邀请专家对党和国家有关教师师德师风的政策精神进行解读,并结合学校体育实践工作进行具身体验。另一方面,强化与其他学科教师党支部的横向工作交流,达到相互吸取经验的目的。如,2022年冬奥会和冬残奥会结束后,北京一些学校的体育教师党支部与冬奥志愿者场馆服务组临时党支部、长庚医院冰立方冬奥医疗保障队临时党支部联合举办组织生活活动,就冬奥会和冬残奥会中所在支部教师的贡献进行分享和交流,从他学科视角强化体育教师为国奉献的意识。其次,以关键事件为突破口,强化体育教师的师德师风意识。其中,关键事件是指在体育教师工作过程中,一些特大社会、教育或经济事件的产生,与体育教师的工作产生了关联,从而为体育教师的师德师风建设提供了案例资源,其案例既可以是正面案例,也可以是负面案例。如,重大突发公共卫生事件对日常体育教学产生了极大冲击,一些体育教师克服重重困难开发了丰富多彩的线上教学资源和课外锻炼资源,为体育教学和学生培养作出了重要贡献。此外,基层党支部可以组织体育教师就关键事件进行学习和分析,通过集体座谈、学术沙龙、教学比武等方式,挖掘关键事件中的师德师风元素,从而对自身师德师风水平的提升作出指引或警醒。再次,以榜样为示范,提升体育教师的师德师风行动力。一些优秀的体育教育家虽已退休或已故,但在师德师风方面的榜样效应并未消失。例如,被誉为“人民体育教育家”的马约翰、中国第一位女体育博士张汇兰、著名体育教育家吴蕴瑞等,他们任教期间在师德师风方面所展现的人格魅力广为流传。因此,体育教师可通过主题教育的形式学习前辈们师德师风的优良事迹,以他们为榜样提升自身在师德师风方面的实践行动能力。

3.4 以“课程思政”为重要载体落实体育教师师德师风建设

解决当前体育教师师德师风建设载体虚化问题的关键在于将师德师风建设渗透到日常教育工作中,与教师的实践教学紧密结合,而“课程思政”的性质和定位恰好为实践教学提供了绝佳载体[21]。因此,二者应是同向而行的关系,即具备良好“课程思政”能力的体育教师师德高尚、师风优良,而具备高水平师德师风的教师又为落实体育“课程思政”提供了人力资源保障。基于此,体育教师应紧密结合“课程思政”在目标设计、内容选择、方法实施、学习评价开展等方面的要求,提升师德师风水平。通过“课程思政”建设,加强体育教师在“政治方向、爱国守法、文化传播、教书育人、关爱学生、言行举止、科学研究、诚信自律、服务社会”等方面的意识。如,排球项目是体育课中最为常见的内容,选课率位居前列。2019年,习近平总书记在会见中国女排代表时指出,中国女排在赛场上展现了“祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败的精神面貌”,这实际上明确了排球的“课程思政”主要元素。为落实排球教学的课程思政,体育教师可从以下几方面入手:(1)在政治方向方面,体育教师要认识和理解中国女排在激励国人、促进团结等方面重大意义,保证排球课程所体现的精神层面的政治正确;(2)在爱国守法方面,体育教师要挖掘排球在扬中华国威、提升中华文化自信等方面的作用,确保自身能够激发学生的爱国精神;(3)在教书育人和关爱学生方面,体育教师应以学生发展为中心,在教学设计和实施中充分体现排球课程学习对培养学生团结协作、敢冲敢打、坚持不懈等品质的独特价值;(4)在言行举止方面,体育教师在课堂内外要谨言慎行,用激励性的语言和规范的排球运动行为正向影响学生;(5)在科学研究方面,体育教师要紧跟排球知识、技战术和比赛的最新发展趋势,在课堂教学中渗透排球科研新成果,引领学生走向排球运动最前沿;(6)在服务社会方面,体育教师要引导学生以排球运动为载体,通过指导课外体育锻炼、家—校—社联动等形式以无私的奉献精神服务于全体人民运动健康的促进。因此,在开展体育“课程思政”的过程中,体育教师应将师德师风的具体要求与“课程思政”相结合,加快提升师德师风水平。

3.5 健全科学的体育教师师德师风评价体系

(1)强化体育教师师德师风“一票否决”的评价理念。以往“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”的教师管理导向弱化了师德师风的重要性[22]。马约翰、袁敦礼、吴蕴瑞、张汇兰等著名体育教育家不仅教科研成果突出,在师德师风方面也堪称典范。但不可否认的是,仍有少数体育教师在道德品性方面的问题因其教学或科研成果出色而被掩盖,形成了教科研成果突出等同于师德师风优良的假象,产生了负面的示范效应。在新时代,必须要严格划定体育教师的底线师德师风的底线要求,对严重违反师德师风的教师严格执行“一票否决制”,严把体育教师的师德师风这个“第一标准”。

(2)制定合理的体育教师师德师风评价方案。在“把师德师风作为评价体育教师的第一标准”的过程中,应明确体育教师师德师风评价的层次性、动态性、全面性、多元性四个方面特性。首先,评价标准应具有层次性,要区分体育教师师德师风评价的高尚、常态和底线三个层次;其次,评价情境应具有动态性,在开展评价时要考虑具体情境的变化,而不能在不考虑具体发生场景的情况下机械地按照标准执行;再次,评价内容应具有全面性,体育教师师德师风评价内容的设置,应结合职业特点充分考虑问题产生的动机、目的等,以对体育教师的师风师德进行综合评价;最后,评价方法应具有多元性,要将过程性评价与总结性评价、定量评价与定性评价、绝对性评价与相对性评价等有机结合,尤其对于无法量化的具体问题,应制定表现性的等级评价标准,并建立严格的评分点,通过谈话、同侪评价、日常表现观察、学生评价等多种方式评判体育教师师德师风水平[23]。

(3)开展师德师风评价的最终目的在于“不评”,即要充分发挥评价对教师的导向与纠偏作用,帮助体育教师明确哪些行为不可为,提醒体育教师哪些行为可能导致失范问题。因此,要建立体育教师师德师风负面清单[24]和负面案例库,强化警示作用,形成预警机制。例如,可参考《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件要求,从“政治方向、爱国守法、文化传播、教书育人、关爱学生、言行举止、科学研究、诚信自律、服务社会”等方面收集体育教师违反师德师风的典型案例并编制负面警示清单。在此基础上,将这些案例和负面清单以数据库形式呈现,并将数据库列为体育教师的专题学习资源,以此帮助体育教师对师德师风失范事件进行全面了解,分析师德师风失范事件的原因和造成的危害,还可以通过在数据库中通报涉事教师所受的处罚,突出该处罚的合理性与必要性,强化警示作用。

参考文献:

[1] 彭琛琛.新时代我国高校师德师风建设研究[D].兰州:西北师范大学,2020.

[2] 尹志华,吴陈昊,降佳俊,等.新时代体育领域弘扬尊师重教社会风尚的价值、困境与推进方略——基于党的二十大精神的引领[J].河北体育学院学报,2023,37(4):17.

[3] 徐忠鸣,辛艳军,张瑞云,等.新时代学校体育“四位一体”新目标实施路径与策略研究[J].山东体育学院学报,2024,40(3):20-28,39.

[4] 杜彬恒.逻辑、框架、路径——高校如何把师德师风作为教师评价第一标准[J].现代教育管理,2021,14(3):56-61.

[5] 黄言复.马约翰体育言论集[M].北京:清华大学出版社,1986:105-137.

[6] 新华网.习近平:不忘立德树人初心 牢记为党育人为国育才使命 不断作出新的更大贡献[EB/OL].(2020-09-09)[2023-04-15].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677320087991563897&wfr=spider&for=pc.

[7] 丁海洋.蔡元培体育教育思想融入体育课程思政教学建设研究[J].体育科技,2023,44(4):137-139.

[8] 马爱国,常璞.马约翰体育教育思想初探[J].临沂师专学报,1994(6):62-65.

[9] 尹志华,刘艳,孙铭珠,等.论“身体素养”和“体育与健康学科/课程核心素养”的区别与联系[J].成都体育学院学报,2022,48(4):77-83,103.

[10] 姚颂平,肖焕禹.身心一统和谐发展——上海体育学院首任院长吴蕴瑞体育思想论释[J].上海体育学院学报,2005,29(5):1-5.

[11] 糜海波.论教育伦理学的个体善与社会善[J].教育理论与实践,2008,29(19):3-6.

[12] 韩晓明,乔凤杰.中华武德“内于己、外于人、合于众”:理论逻辑、现实问题与消解路径[J].山东体育学院学报,2023,39(6):66-75.

[13] 刘汉明.体育界一代师表吴蕴瑞师业迹纪略[J].上海体育学院学报,1982(4):79-81.

[14] 靳伟,李肖艳,刘乔卉,等.论师德学习的内涵建构[J].教师教育研究,2021,33(1):7-13.

[15] 裴淼,刘乔卉,靳伟,等.具身师德学习的内涵、价值和路径[J].教师教育研究,2021,33(6):38-44.

[16] 班建武,欧阳广敏.在崇高与底线之间:常态师德及其建设[J].教师发展研究,2024,8(2):8-12.

[17] 龙宝新.泛师德化现象导正:教师专业道德建设的时代使命[J].教师发展研究,2024,8(2):13-19.

[18] 刘波,邰峰,韩勇,等.新时代修订《学校体育工作条例》的背景、依据和路径研究[J].体育科学,2022,42(6):11-18.

[19] 林崇德,黄四林.以培养“四有”好老师为目标 涵养高尚师德修养——《中小学教师培训课程指导标准(师德修养)》有效实施的关键问题[J].人民教育,2022,73(1):45-47.

[20] 沈光银,尹弘飚.从“离身”到“具身”:道德教育的应然转向[J].全球教育展望,2022,45(3):25-38.

[21] 韩宪洲.以课程思政推进师德师风建设的内在逻辑与现实路径[J].思想政治工作研究,2021,39(7):123-127.

[22] 韩祥宗.从“破五唯”看高等教育人才评价改革[J].经济研究导刊,2021,17(29):73-75.

[23] HAOHUI L, ZUIHUA Y, SITONG C,et al.Development of an assessment of ethics for chinese physical education teachers: a study using the delphi and expert ranking methods[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2022,19(19):11905.

[24] 刘亮.编制师德师风负面清单应遵循的基本原则[J].思想理论教育,2020,27(2):91-95.