加快建设体育强国进程中体育助推中华民族伟大复兴的标志性理路研究

2024-10-21赵富学

摘 要:完全厘清加快体育强国建设与中华民族伟大复兴之间的逻辑关系,需要对体育成为中华民族伟大复兴标志性事业的理路基础进行全面梳理与阐释,对其理路特质进行深刻总结与解析。该研究运用文献资料调研、比较分析、逻辑推理等研究方法,系统分析论述了加快建设体育强国进程中体育助推中华民族伟大复兴的标志性理路。研究认为:(1)从全民健身、竞技体育、体育产业、体育文化、体育对外交流五个方面,对体育已经成为中华民族伟大复兴标志性事业这一命题进行阐释,能够完美呈现体育助推实现中华民族伟大复兴进程中的理路基础。(2)将体育事业置于满足人民群众幸福生活和社会主义现代化强国建设的整体框架下,能够全面系统地解析我国体育各领域的强大作用和功能,准确理解和定位体育助推中华民族伟大复兴的理路特质。(3)在加快建设体育强国的新命题和新指向背景下,应遵循体育事业发展的阶段要求进行长期规划和推展,不断发掘其蕴含的时代内涵和价值使命,努力实现加快建设体育强国的宏伟目标,为中华民族伟大复兴提供标志性助力。

关键词:体育强国;中华民族伟大复兴;标志性事业;健康中国;全民健身;竞技体育;体育产业;体育文化;体育对外交流

中图分类号:G80-051 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2024)05-0001-09

Accelerating the Construction of Sports Powerhouse and Promoting Great Rejuvenation of the Chinese Nation Through Sports Iconic Orderliness Research

ZHAO Fuxue1,2

1.Collaborative Innovation Center for Scientific Sports and Health Promotion, Wuhan Sports University, Wuhan 430079, Hubei, China; 2. Chinese Academy of Sports Spirit, Wuhan Sports University, Wuhan 430079, Hubei, China

Abstract:To fully clarify the logical relationship between accelerating the construction of a sports powerhouse and the great rejuvenation of the Chinese nation, it is necessary to comprehensively sort out and explain the theoretical basis for sports to become a landmark cause of the great rejuvenation of the Chinese nation, and to deeply summarize and analyze its theoretical characteristics. By using research methods such as literature review, comparative analysis, and logical reasoning, this paper systematically studies the iconic path of sports promoting the great rejuvenation of the Chinese nation in the process of accelerating the construction of a sports powerhouse. Research suggests that by explaining the proposition that sports has become a significant symbolic endeavor of the Chinese nation from the perspectives of national fitness, competitive sports, sports industry, sports culture, and sports exchange with other countries, it can provide a comprehensive understanding of the logical foundations on how sports has driven the process of realizing the great rejuvenation of the Chinese nation. Placing the sports industry within the overall framework of meeting the happiness of the people and building a socialist modernized strong country can comprehensively and systematically analyze the powerful role and function of various fields of sports in China, accurately understand and position the logical characteristics of sports promoting the great rejuvenation of the Chinese nation. Against the backdrop of accelerating the construction of a sports powerhouse, we should follow the stage requirements of sports development, carry out long-term planning and promotion, continuously explore its historical connotations and value missions, strive to achieve the grand goal of accelerating the construction of a sports powerhouse, and provide landmark assistance for the great rejuvenation of the Chinese nation.

Key words:sports powerhouse; great rejuvenation of the Chinese nation; iconic career; healthy China; national fitness; competitive sports; sports industry; sports culture; external sports exchange

党的二十大报告指出,要加快建设体育强国。在新征程上加快建设体育强国,就是要对标党的二十大提出的体育强国建设新要求,突出强调把党的领导落实到体育各领域、各方面、各环节,更加主动地把体育融入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,深入挖掘体育的综合价值和多元功能,全面聚焦重点领域和关键环节的深化改革创新,不断开创体育事业发展新局面、新阶段、新成果。加快建设体育强国视域下,整体审视我国体育事业发展取得的历史性成就和发生的创新性变革,梳理和阐释体育助推中华民族伟大复兴进程中的理路基础,归纳和分析体育成为中华民族伟大复兴标志性事业的理路特质,有助于对我国体育事业各领域取得的改革成果和建设的成功实践进行经验总结,充分发挥中国特色体育事业为人民健康筑基、为伟大复兴聚气、为社会发展赋能的独特优势。立足于加快建设体育强国的理路指向,遵循习近平总书记关于体育的重要论述与指示,能够更好地科学研判我国体育领域存在的发展瓶颈和制度障碍等问题,围绕顶层设计和具体实践,实现对重点领域和关键环节的持续发力与纵深推进,为加快建设体育强国进程中体育助推中华民族伟大复兴提供学理支撑和实践指向。

1 理路基础:体育已成为中华民族伟大复兴标志性事业的命题阐释

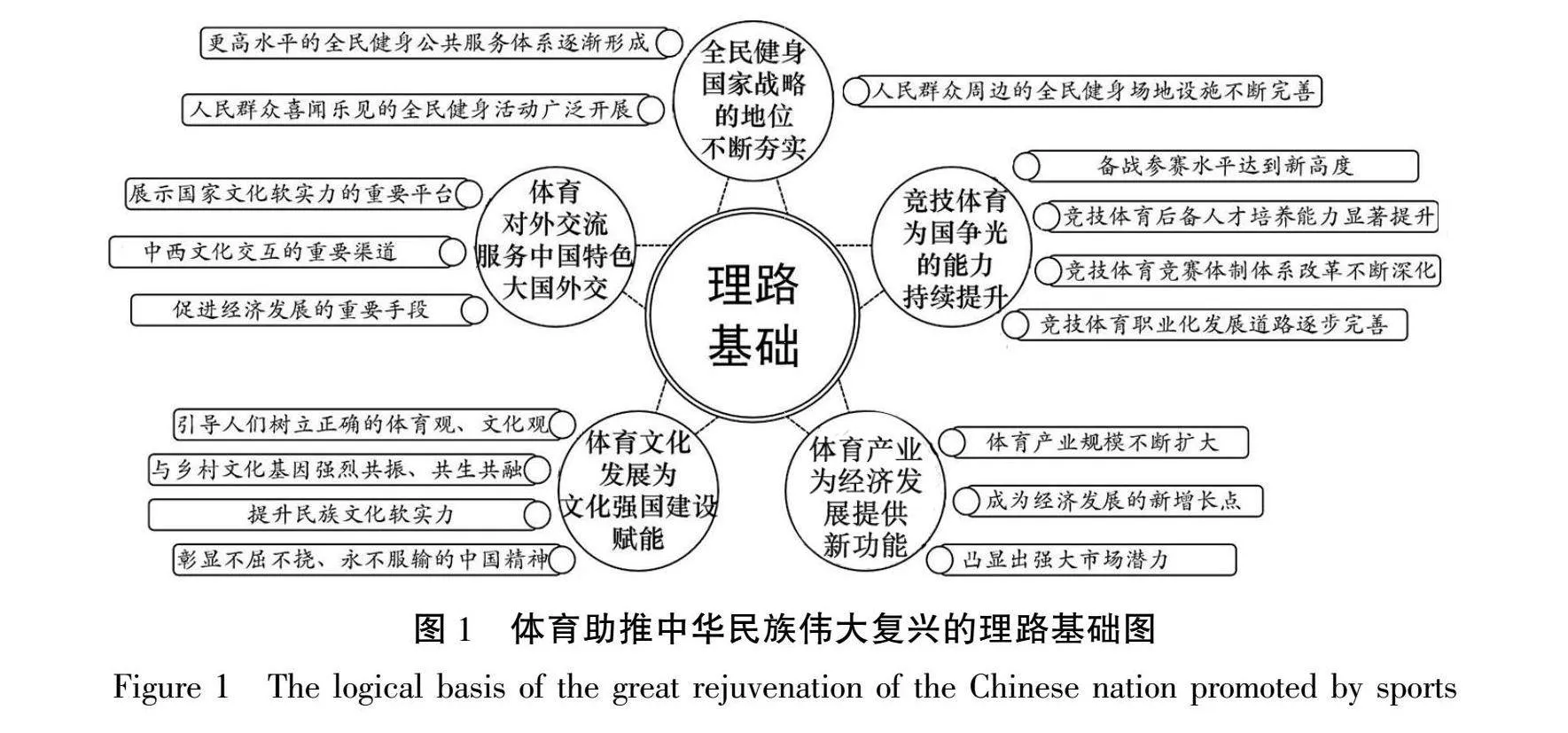

站在新的历史起点上,体育已跃升成为中华民族伟大复兴的标志性事业,通过系统审视我国体育领域的多维基础(见图1),有助于准确和深刻理解体育事业蕴含的标志性功能与作用,为加快建设体育强国进程中体育助推中华民族伟大复兴的理路设计提供现实依据。

1.1 全民健身国家战略的地位不断夯实

“落实全民健身国家战略,助力健康中国建设”是体育强国建设的首要战略任务。这充分表明了全民健身在体育强国建设中的基础性地位,同时也彰显了全民健身与全民健康深度融合对于实现中华民族伟大复兴的标志性作用。近年来,以习近平同志为核心的党中央站在国家强盛和民族复兴的战略全局,对全民健身战略作出了整体谋划和系统部署,使全民健身事业不断取得新突破,人民群众健身“无处去”“无乐趣”“无保障”等系列问题得到妥善解决,全民健身战略地位进一步夯实,为人民群众的幸福美好生活筑起了健康基石。

当前,我国更高水平的全民健身公共服务体系正在逐渐形成。依托“六个身边”工程建设及“体育强省(市)、全民运动健身模范市(区)、全民运动健身模范县”三级联创活动,各地区纷纷加大对于全民健身公共服务体系建设的政策及资金支持力度,使全民健身公共服务体系的空间不断拓展、结构更加系统、功能日趋完善。据不完全统计,在2023年8月8日的我国第15个“全民健身日”前后,全国各地共组织开展全民健身赛事活动24 000余项,直接参与人数超过650万人[1]。从“村BA”到“村超”,从线下到线上,各类全民健身活动的开展不仅极大地激发了人民群众参与体育锻炼的热情和兴趣,也有效增强了其参与体育锻炼的体验感和获得感。同时,人民群众周边的全民健身场地设施也在不断完善。在《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》《全民健身场地设施提升行动工作方案(2023—2025年)》等一系列政策的推行和跟进下,各地区体育公园、口袋公园、沿河沿湖步道建设的力度不断加大,15 min健身圈覆盖面积加速延展,居民区健身器材持续改进升级,乡村球场、文体中心以及其他多功能的健身路径不断朝着标准化、便捷化、智慧化方向发展,人民群众参与体育健身的场地设施逐渐实现了“从无到有”到“从有到优”的历史性转变。

1.2 竞技体育为国争光的能力持续提升

一个国家的竞技体育综合实力往往与国家整体体育事业发展、国家形象、国际地位和影响力息息相关,也与民族凝聚力、向心力和人民自信心紧密联系在一起。自党的十八大以来,我国竞技体育综合实力实现了质的飞跃,举办国际性大赛的能力持续提升,人民群众享受竞技体育发展成果越来越多。竞技体育为国争光与中华体育精神之间的相互嵌套,极大鼓舞和提振了中华体育健儿在国际赛场上争金夺银、奋勇拼搏的信心与士气,提升了中国体育在国际体育格局中的地位和影响力,使竞技体育由“传统优势项目突出”向“全面赶超型”迈进的步伐更加坚定。

我国竞技体育综合实力和为国争光能力的持续提升,离不开雄厚的竞技体育后备人才储备和竞赛体系的强力支撑。(1)竞技体育后备人才呈现量大质优的特点。以上海、北京及武汉为例:截至目前,高校共获批国家级、省部级重点实验室及科研平台(如,人工智能体育工程实验室、运动技战术诊断与分析重点实验室、运动训练监控湖北省重点实验室等)45个,现代化体育高新技术企业140多家,包括根尖体育科技(北京)有限公司、上海淡竹体育科技有限公司、武汉动因体育科技有限公司等[2]。此外,各省市体育科学研究所下设的竞技体育研究中心长期服务运动训练一线,为多种项目的训练、竞赛等活动提供科技保障,真正形成了跨区域、跨学科、跨部门和“训、科、医、教、服”一体化人才培养体系,以“科技攻关”和“科技服务”为竞技体育后备人才培养精准赋能。(2)竞技体育竞赛体制体系改革不断深化,竞赛体系“放管服”改革成效显著,青少年竞赛体系和学校竞赛体系深度融合,推动了体育竞赛的社会化程度;单项体育协会的实体化改革更是激活了多元主体共商共办体育竞赛的内生动力[3],在社会力量办体育的地方实践中不断生成创新模式与成功经验,为我国竞技体育事业发展提供了制度保障。(3)竞技体育职业化发展道路逐步完善。随着新《体育法》的颁布,有关运动员与俱乐部之间存在的劳动仲裁有了法理基础,市场导向的赛事运作模式整体提升了赛事水平,打造了多样化的品牌赛事,给予了运动员、教练员等主体职业化发展的环境支持,为竞技体育为国争光能力的持续提升提供了法治保障。

1.3 体育产业为经济发展提供新动能

体育产业的创新发展是体育助推中华民族伟大复兴必须依靠的坚实动力。新时代,中国体育事业正在努力把体育产业打造成为国民经济的支柱性产业,致力于实现为社会发展赋能的远景目标。改革开放以来,我国体育产业走过了规模从小到大、实力由弱渐强的发展历程,体育产业相关政策更具指导性和针对性,体育产业资源和创新思维模式逐渐多元化,体育产业类型和业态形式过渡到多样化,国民体育消费潜力得到了有效释放,为我国未来经济发展提供了强劲的新动能,使体育事业为人民谋幸福、为国家谋富强的价值和功能落到了实处。

“十三五”期间,我国体育产业规模不断扩大,增速远远领先于同一时期国内生产总值的增长速度,已经成为经济发展的新增长点,这凸显了体育产业的强大市场潜力和广阔的未来发展空间[4]。“十四五”是我国开启全面建成社会主义现代化强国建设的新起点。2021年,我国体育产业总规模成功突破了3万亿元大关,与2020年相比,总规模增长13.9[4],产业增加值已达到金融产业的近13、文化产业的25、住宿和餐饮业的近70,展现了经济新增长点的发展速度[5]。可见,我国体育产业已从新冠疫情的影响中逐渐恢复并迸发出强大的生机与活力,产生了较快的产业触底反弹。2022年,体育产业总规模为33 008亿元,与上年相比,总规模增长5.9,在实现较快增长的同时仍保持着良好的发展态势。产出的不断扩大,映射出我国体育消费需求的持续增长。到2025年,我国居民体育消费预计将达到2.8万亿元,成为居民消费的重要组成部分。这将对促进我国消费升级和扩大内需产生推动作用,有助于加速国内大循环形成,推动体育产业更好地融入“双循环”新发展格局,服务于国家加快建设现代化经济体系的战略大局。

1.4 体育文化发展为文化强国建设赋能

实现中华民族的伟大复兴既需要强大的物质力量作为坚实底气,更需要深厚的精神力量提供价值引领。在新的起点上继续推动体育文化繁荣发展,助力建设文化强国,是新时代新的体育文化使命。体育文化作为国家文化软实力的重要内容,在体育助推中华民族伟大复兴的进程中,展现出了强大且鲜明的文化凝聚力、感召力和号召力。历史和现实充分证明,在先进体育文化的积极引领下,我国体育事业在各个领域取得了前所未有的成果和突出成就,体育文化的繁荣发展为文化强国建设注入了专属于体育特质的强大动能与发展活力。

赋能文化强国建设,把体育文化建设摆在更加突出的位置。中华优秀传统体育文化,以独有的方式赓续着中华文明,提高了国家文化软实力,增强了中华民族的自信心和自豪感。2023年8月,首个“大力弘扬中华体育精神 传播体育正能量”的体育宣传周在全国各地开展,引导人们树立正确的体育观、文化观,推动社会主义核心价值观深入人心。“村超”“村BA”等乡村体育赛事爆火的底层逻辑,是乡村文化基因与时代精神和体育运动发生的强烈共振与共生共融,彰显了人民群众对美好幸福文化生活的追求,成为讲好中国故事的典型范例。中华体育精神汇聚了国人的思想结晶,凝聚了体育人的家国集体感、荣誉感。女排精神、登山精神、北京冬奥精神等重要内容组成的中华体育精神谱系,推动了我国体育文化传承的守正创新,使中国体育文化在世界文化激荡中站稳了脚跟。运动员、教练员们在国际大型体育赛事中取得的卓越成绩,彰显了不屈不挠、永不服输的中国精神,提升了我国的国际地位和影响力,加强了与世界各国的文化交流与碰撞。中华民族的文化自信更加坚定。

1.5 体育对外交流服务中国特色大国外交

体育对外交流承担着推动中华优秀传统体育文化“走出去”和服务国家外交大局的历史重任。党的十八大以来,我国体育对外交流工作坚持以习近平外交思想为指引,把服务国t59axwge7i4X/KXxtugrj/LG4Tq3ztS4JTAZ6z0W24E=家外交大局、促进体育事业改革发展作为工作主线,以合作共赢、共享共治的全球治理观积极参与全球体育治理,致力于推动中国特色大国外交和加快体育强国建设。面对国际体坛的新形势新变化,我国体育对外交流工作坚持立足自身发展,不断巩固深化体育对外交流与合作,开辟了世界各国沟通交流的新通道,创造了良好的体育对外交流环境和氛围,为实现中华民族伟大复兴注入了特殊力量。

体育文化作为对外交流的重要窗口和通道,在实践中具现,更在实践中升华。2022年,中国用一场冰雪盛宴向世界交出了一份满意的奥运答卷,用实际行动诠释了“相互理解、友谊、团结和公平竞争”的奥林匹克精神,在世界面前展现了一个健康、活力、创新和可持续发展的中国形象。虽然各国体育文化、运动理念千差万别,但中国对外文化交流始终坚持着各美其美、美人之美、美美与共的原则[6],充分尊重世界各国的文化差异,共同追求“团结、和平、友好”的体育精神,在文化交互中探寻合作与发展,纾解对立与矛盾,促进各国人民以及不同文化和文明间的相互理解与相互尊重,共同搭建全球文明对话合作平台。近年来,国际体育赛事的举办成为推动“元首外交”开展的重要舞台。2014年2月,习近平主席出席索契冬奥会开幕式,这是中国国家元首首次出席在境外举行的大型国际体育赛事开幕式。此后,南京青奥会、武汉世界军人运动会、北京冬奥会等体育赛事也都相继成为各国交流往来的重要平台。我国借助重大体育赛事和体育交流活动开展的国家外交,充分展示了友好外交、开放外交的大国形象,推动了世界各国的人文交流和体育发展,促进了各国间的民心相通、合作共赢。

2 理路特质:体育助推中华民族伟大复兴的标志性功能解析

体育事业的发展向来与人民群众的幸福生活、社会主义现代化强国建设、国家繁荣富强紧密相连。体育助推中华民族伟大复兴蕴含着独特的标志性功能(见图2),全面且系统地解析这一功能,有助于准确理解和定位我国体育事业各领域的时代价值和特质,使其有效对接国家整体事业的发展。

2.1 满足人民群众对美好生活的需要

满足人民群众对美好生活的向往,既是加快建设体育强国矢志不渝的奋斗目标,同时也是体育作为中华民族伟大复兴标志性事业不可或缺的基本内涵[7]。体育作为人民追求美好生活的重要载体,不仅关乎个体的身体健康,更在深层次上联结着社会的整体福祉。为人民而生,因人民而兴。发展体育事业的根本目的是致力于提高全体人民的身体素质和健康水平,使全体人民有更多的获得感和幸福感,这充分体现了中国共产党领导下的以人民为中心的体育发展思想。

如何帮助人民群众增强体质,增进健康,满足人民群众对美好生活的需要,是体育助推中华民族伟大复兴必须直面的现实问题与核心问题。当前,越来越多的人将体育运动视作生活“必需品”,而不仅仅是“调剂品”。据《2023国民健身趋势趣读》显示,当年我国规律健身人群平均每周健身2.47天,平均每天健身43.5 min,人均每周消耗2 581.1 cal,60岁以上规律健身人群人均每周健身时长246 min,平均每天开展半小时以上的健身运动[8],全民健身运动在人民群众生活中的地位越发显著。新时代,体育正以丰富多彩的形式和类型充盈着人民群众的日常生活,譬如精彩纷呈的体育比赛、琳琅满目的体育商品、各地别开生面的健身活动等,体育运动通过自身所具备的休闲、健身、娱乐等独特属性为人民群众带来欢声笑语和难忘体验,成为人们享受美好时光、追求幸福生活的重要手段。同时,《体育法》《全民健身条例》等法律法规的修订与落实,促使全民健身活动向着规范化、科学化、生活化和便利化的趋势发展。人人都能参与,人人都有收获的中国特色全民健身活动随处可见,推动着人民群众的生活品质和生命质量不断提档升级,更好地展现了以人民为中心的体育事业的核心理念。

2.2 推动全民健身与全民健康深度融合

推动全民健身与全民健康深度融合是加快建设体育强国、实现中国式体育现代化的主要目标和任务,更是助推中华民族伟大复兴的必由之路。习近平总书记强调,人民健康是幸福生活的基础,同时也是现代化最重要的指标[9]。对于群众个人和全民族而言,健康是创造美好生活、推动社会进步的基石,缺少健康筑基,国家富强、民族强盛将无从谈起。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视全民健身事业发展,将全民健身上升为国家战略,着力推动全民健身和全民健康深度融合,以体育之力逐步增强全民族的身体素质和健康素养,进而为实现中华民族伟大复兴打下坚实、稳固、强韧的基础。

全民健身活动能够全周期、全方位地促进人民群众的身体健康,提高生命质量,减少医疗开支,是实现全民健康最积极、最有效、最经济的手段和方式。随着现代化健康文明观念的普及和推广,体育锻炼和健身活动对人们健康水平的促进作用愈发深入人心,“运动是良医”成为人民群众的普遍共识。在体育强国、健康中国、全民健身等一系列国家战略政策的带动引领下,全社会逐渐形成了一股“全民参与、全民快乐、全民健康”的运动热潮,体育的健身功能和健康价值更加受到重视,人民群众的科学健身素养和主动健康意识大幅提升,有效推动了从“以治病为中心”向“以健康为中心”、从注重“治已病”向注重“治未病”的健康治理观念的转变和实践变革。人民群众的健康管理关口不断前移,运动处方的开具更加科学精准,慢性疾病和亚健康风险得到有效控制,逐渐形成了体育与卫生部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式,全民健身与全民健康迈向深度融合的步伐更加坚定。

2.3 推动举国体制与市场机制相结合

推动举国体制与市场机制相结合,是体育管理体制与运行机制改革的核心指向,更是服务国家战略的内在要求。从整体上看,竞技体育是具有产业属性的社会公共事业,在服务奥运争光与体育强国建设战略目标的基础上、坚持举国体制的前提下完善举国体制,推动举国体制优势与市场机制优势功能互补和系统耦合,将从根本上推动我国体育事业发展的新旧动能转化和提质增效[10]。

目前,“管办分离、内外联动、各司其职”的竞技体育发展格局正是对推进举国体制与市场机制结合的有益尝试,充分彰显了竞技体育助推中华民族伟大复兴的标志性功能。(1)社会力量办体育能够有效应对举国体制之下政府主导主办造成的资源不足、动力孱弱、人力资源匮乏等问题,扭转了过去由体育部门独办体育的封闭局面,充分发挥了市场机制的资源优势和统筹能力。如,浙江省通过构建改革政策体系、数字技术赋能改革、建立合作治理模式和助力体育强省建设等手段,形成了简政放权与多元赋能的治理格局[11]。(2)竞技体育要素市场充满活力。随着国家“放管服”改革的持续深化,我国竞技体育市场被逐步激活,与运动竞赛有关的资方主体、场馆承建、品牌代理、科研攻关、医疗训练、科技服务等竞技体育市场要素呈现出较强的“外部溢出”正向效应,充分发挥了市场机制的统筹作用。(3)竞技体育项目职业化程度不断提升。在一系列相关政策加持下,职业化发展要求逐渐与市场经济高度职业化趋势相适应,举国体制与市场机制(职业化发展)之间的矛盾逐步缩减。如,国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会与北京中武利百文化体育发展有限公司在国家体育总局签署合作协议,推动了武术项目的职业化发展,使中国竞技体育改革成果更有力地展现在世界面前。

2.4 推动体育产业在实现高质量发展上取得新进展

高质量发展是新时代我国经济社会发展的主题,推动体育产业高质量发展是落实加快建设体育强国的重要任务和实践路向。在供给侧结构性改革和产业创新驱动的时代背景下,我国体育产业领域迎来业态形式不断优化、产业资源相互协同、产业融合深入推进的发展机遇,“互联网+”搭配“体育+”的实践范式在体育产业领域的应用与落实逐渐走向常态化,全新的创新思维模式和多元的体育产业类型,促使体育产业在高质量发展道路上不断取得新进展,实现新突破。

当前,我国体育产业在保持较高增长速度的同时,也明确了转向高质量发展的前进思路。(1)体育产业结构布局持续优化。数据显示,2022年我国体育服务业总产出达17 779亿元,占比53.9[12],呈逐年上升趋势,表明我国体育产业结构中服务业与制造业并驾齐驱,产业现代化程度加深,彰显了体育产业作为新兴朝阳产业的发展潜力。(2)体育产品供给提质升级。顺应新时代社会主要矛盾的重大转变,体育产业深化供给侧结构性改革,通过创新供给方式和提升产品质量促进供给提质升级,保障人民群众日益增长的体育需求。(3)体育产业融合纵深推进。体育产业加速与医疗、文化、旅游休闲等产业的融合,促进资源的整合、互补与共享,通过试点培育、示范创建工作引领产业融合发展,同时加快数字体育建设,加大新兴技术在体育产业领域的应用;赋能新型城镇化建设和乡村振兴,助力乡村治理与产业振兴同向同行。(4)体育产业市场主体质量不断提升。体育中小企业走向“专精特新”发展道路,体育资源和生产要素向优质体育企业集中,加快“龙头企业”培育,提升市场主体质量层级,引领我国体育企业提升自身竞争力和影响力。(5)体育消费多元扩展。优化消费环境,创建体育消费场景,培育体育消费新业态,扩大体育消费内需,以多元化的体育消费拉动体育产业的高质量供给。

3 理路指向:加快建设体育强国将为实现中华民族伟大复兴提供标志性助力

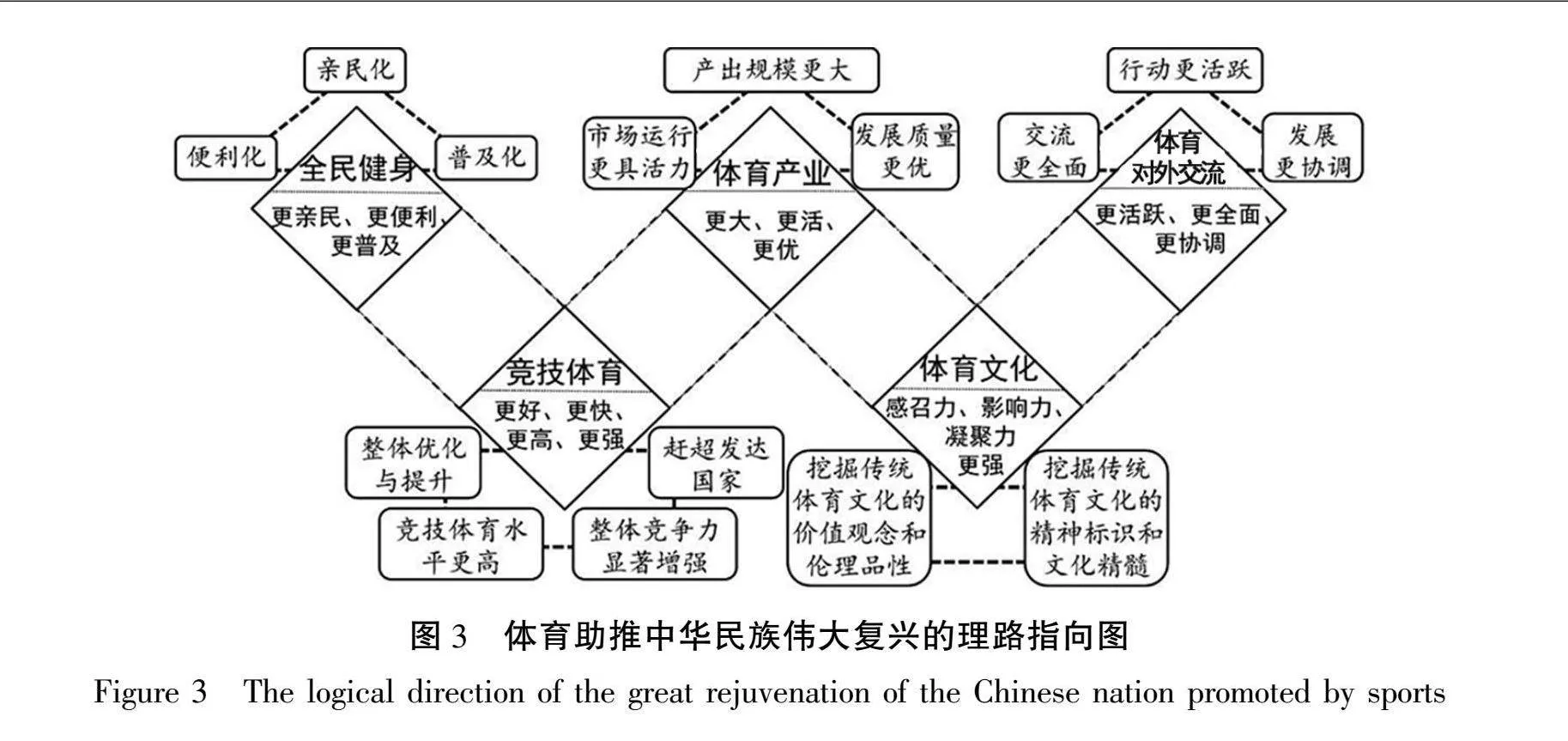

要实现中华民族的伟大复兴,既需要对体育事业发展的现实基础和理路特质进行深入解读,理解体育成为中华民族伟大复兴标志性事业的内在逻辑,也要按照体育事业发展的阶段要求进行长期规划和推展,将已有成功经验与加快建设体育强国的时代诉求相匹配,共同助力实现中华民族伟大复兴(见图3)。

3.1 全民健身趋于“更亲民、更便利、更普及”

全民健身“更亲民、更便利、更普及”,不仅是加快建设体育强国的目标要求,更是筑牢民族复兴的健康根基,加快民族复兴进程的关键性助力。在全民健身战略的引领下,全国上下思想“一盘棋”,行动“一条心”,铺开“一张网”,全民健身运动在全国各地开花结果。

(1)全民健身趋于更加亲民化。人民群众身边喜闻乐见的体育赛事与健身活动逐渐增多,且项目的参与性和体验感不断增强。部分地区为了破解体育赛事与人民群众“疏离”和运动项目“冷热不均”的问题,推出了“居民自主点单,赛事量身定制”的创新模式,让市民作为社区运动会的主导者参与到比赛项目的设置中来,使运动健身更加贴近民众,民众参与全民健身的归属感和获得感不断增强[13]。(2)全民健身趋于更加便利化。各地区纷纷实施全民健身场地设施“补短板”工程及“提升行动”,结合当地实际情况大力新建或改建扩建体育公园、全民健身中心、公共体育场、健身步道、户外运动场等。民众参与体育运动所受场地、器材、天气、距离等因素的约束和限制被逐渐打破;与城乡人民群众需求相适应、与人口要素相匹配的县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施体系和社区15 min健身圈逐渐形成并不断延展,全民健身参与的可及性、便捷性越来越强。(3)全民健身趋于更加普及化。各种类型的全民健身赛事及科学健身普及活动依托基层群众体育组织、社区、学校等广泛开展。同时,互联网、短视频、社交平台、5G等信息化技术的应用,有效拓宽了全民健身普及的渠道和覆盖的范围,使得无论东西南北、男女老少,都能够尽享运动健身带来的乐趣和益处,推动了经常参加体育锻炼人数的比例逐年攀升,为加快体育强国建设和实现中华民族伟大复兴夯实了群众根基,积蓄了健康力量。

3.2 竞技体育趋于“更好、更快、更高、更强”

竞技体育是体育强国建设的重要内容,竞技体育水平的提升是衡量一个国家体育综合实力的重要标志。习近平总书记强调:“加快建设体育强国,就要弘扬中华体育精神,弘扬体育道德风尚,坚定自信,奋力拼搏,提高竞技体育综合实力,更好发挥举国体制作用,把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强,提高为国争光能力,让体育为社会提供强大正能量[14]。”将竞技体育打造成为体育强国建设的重要标志,不仅能够为中华民族伟大复兴提供助力,更能为世界竞技体育发展提供中国智慧和中国方案。

(1)“更好”意味着我国竞技体育要实现发展模式、体系、结构等多方面的整体优化与提升,探索并形成成熟的中国特色竞技体育发展模式,需要在新型举国体制下积极推进竞技体育市场化,发展职业体育,建设中国式现代化的体育竞赛体系,全面提升竞技体育发展的社会贡献度。(2)“更快”意味着我国竞技体育发展水平要赶上并超过发达国家,不仅要积极研发、引入和应用新技术、新装备和新材料,创新训练方法和科技应用,更需要先进的训练理念、高效的训练管理系统,快速提升运动员的竞技能力。在竞技体育赛事上更要优化赛事结构、完善赛事制度、加强赛事宣传和推广,提升体育赛事组织和推广效率。(3)“更高”表现为我国竞技体育水平更高,运动员的竞技能力、体育赛事的举办质量以及竞技体育的社会影响力都取得显著提升。这需要以弘扬中华体育精神为基本阵地,强化精神引领,培育竞技体育道德风尚,引导运动员敢于挑战自我,不断突破极限。(4)“更强”意味着竞技体育整体竞争力显著增强,突出表现为我国有强大的竞技体育后备人才。因此,需要创新优秀运动员培养和优秀运动队组建模式,加强青少年体育教育和培训,构建科学合理的训练体系,为青少年竞技体育后备人才培养提供良好的训练条件和成长环境。

3.3 体育产业趋于“更大、更活、更优”

2019年,国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》,部署推动体育强国建设,提出“到2035年,体育产业更大、更活、更优,成为国民经济支柱性产业”的战略目标。我国体育产业趋向“更大、更活、更优”发展,将有力支撑加快建设体育强国的前进征程,彰显体育在服务经济社会发展、满足人民美好生活需要方面的功能和作用,为实现中华民族伟大复兴提供标志性助力。

实现“体育产业更大、更活、更优”,展现出了我国体育产业未来的发展格局,将更充分地与国家发展战略紧密结合,为体育强国建设作出新的贡献[15]。(1)“更大”指向体育产业产出规模更大。随着我国经济社会的发展,人民的生活水平不断提高,体育用品、健身休闲、体育培训等消费需求也日益增长,为我国体育市场带来了巨大潜力。从需求角度而言,体育消费在扩大内需和推动发展新动能中的作用不断增强,将为体育产业规模的扩大提供强劲动力。从供给方面看,我国体育改革的逐渐深入,促使体育产业的政策环境和市场环境显著改善,体育产业的投入和支持不断加大,到2025年,体育产业有望实现总规模5万亿元的发展目标,增加值占国内生产总值比重将达到2。(2)“更活”体现为体育产业市场运行更具活力。生产、消费、服务、管理等各类体育市场参与者构成了多元化的市场体系,丰富并完善着体育产业的发展内涵,为体育产业活力的提升提供了动力源泉。5G通信、人工智能、大数据、虚拟现实等前沿技术的涌入,积极赋能体育产业数字化转型,推动体育产业加速实现供给创新。(3)“更优”突出体育产业的发展质量更优,表现为我国体育产业的创新升级不断加快,结构和质量不断优化,综合竞争力不断增强。国产体育产品和服务质量水平的提升,增加了体育消费者的满意度和认可度,促使体育产业在技术创新、管理创新和市场创新等方面持续发力,实现更优质的产品和服务供给。

3.4 体育文化 “感召力、影响力、凝聚力”趋于更强

加快建设体育强国助力中华民族伟大复兴,需要以习近平文化思想为指导,不断深化对体育文化特征的认识,明确体育文化建设的具体路径,大力弘扬中华体育精神,促进体育文化繁荣发展[16]。文化强则民族强。我国体育文化感召力、影响力、凝聚力趋于更强,中华体育精神展现出突破自我、永不言败的精神风貌,为民族自信自立铸魂。

(1)体育文化感召力趋于更强,表现为持续挖掘和传承好中华优秀传统体育文化的价值观念和伦理品性,在文化赓续和创新的过程中,赋予中华优秀传统体育文化新的时代内涵,肩负着理直气壮讲好中国体育故事、铿锵有力传播好中国体育声音的体育文化建设任务,使中华优秀传统体育文化在当今时代展现出更深远的意义和作用。例如,2022年北京冬奥会开幕式中呈现的“黄河之水天上来”“二十四节气之立春”等表演形式,将中华优秀传统文化与体育运动相融合,展现出体育文化自身的独特魅力和品性,使国人深感自豪和骄傲。(2)体育文化影响力趋于更强,体现为中华体育精神谱系中的女排精神、女足精神、乒乓精神等,为奠定我国各运动项目的国际地位提供了强大的精神动力与指引,逐步提升了我国运动项目文化在全球范围的影响力。尤其是在世界文化交流中,充分展现出中国体育文化的独特价值和功能,深入挖掘我国体育文化的精神标识和文化精髓,深入推进中国体育故事、体育人物的全球化、区域化和分众化表达,推动中国体育文化逐步扩大“朋友圈”、形成“世界圈”,实现了以文载道、以体传声,向世界展示了一个可爱可亲、生动立体的中国形象。(3)体育文化凝聚力趋于更强,突出强调乡村体育文化、校园体育文化、体育文化产业等建设,共同维系了我们的精神纽带,建设了我们的精神家园,为铸牢中华民族共同体意识贡献了体育力量。体育文化建设,提升了全民族的文化认同感和自豪感,形成了体育文化凝聚力和向心力,进而增强了中华民族的文化自觉和文化自信。

3.5 体育对外交流趋于“更活跃、更全面、更协调”

体育对外交流是推动我国与世界各国外交达到新高度,开创中国特色大国外交新局面的重要方式,丰富了我国的外交手段和形式,使中国体育大国的形象更真实、更贴切地展现在世界面前。体育对外交流趋于更活跃、更全面、更协调,助力我国在政治、经济、文化等领域取得更为丰硕的成果,并推动系列外交成果辐射至周边友好往来国家。

(1)体育对外交流趋于更活跃,不断提升中国体育的国际影响力。传统体育项目(如,武术、龙舟等)不单是体育竞技,更是对我国文化传承与民族精神的展现。坚持实施中华武术“走出去”战略,推动中国传统体育项目的国际化发展,统筹战略布局,对标国际顶级赛事,不断完善传统体育项目的规则、标准,同时强化对外传播能力建设,拓展国际传播渠道,以此提升我国传统体育项目在全球范围的普及度与国际参与度,助力我国优秀传统体育项目步入奥运会、走进国际视野,进一步扩大我国体育事业的国际影响力与话语权。(2)体育对外交流趋于更全面,构建体育对外交往新格局。稳步推进共建“一带一路”、金砖国家等多边合作框架下的体育交流活动,积极组织并参与政府间、民间各类体育交流,持续推进与体育旅游、体育赛事等方面的深度合作,实现合作与共赢;接续深化与亚洲各国、欧美发达国家、非洲等国家间的体育交流合作关系,注重发挥各类体育社会组织、企业、媒体等在体育对外交流中的积极作用,协同推进体育对外交流事业的高质量发展。(3)体育对外交流趋于更协调,拓宽了交流的范围与通路。我国不仅注重在竞技体育领域与其他国家和组织进行高质量的交流合作,而且在群众体育、体育文化、体育产业、学校体育等领域也与各国广泛开展深层次、多类型的交流互通,交流的方式和成果逐步成为国家外交事项的重要内容,推动了整个体育对外交流布局朝着更加协调有序的方向发展。

4 结 语

随着加快建设体育强国进程的推进,体育成为中华民族伟大复兴标志性事业的时代命题不断得到诠释和深化,全民健身、竞技体育、体育产业、体育文化和体育对外交流建设取得显著成效,体育在满足人民美好生活需要、推动经济社会高质量发展中的重要作用不断凸显,赋予了体育事业在国家富强、社会进步与民族复兴中的新责任与新使命。探索体育助推中华民族伟大复兴的标志性理路,为中国特色体育事业发展指明前进路向,将体育事业置于新时代中国特色社会主义建设的全局中考量,在实现中华民族伟大复兴的征程中更好地发挥体育的标志性功能。立足于加快建设体育强国实际,应深刻认识到中国特色体育事业发展的时代内涵,精准把握其内在发展规律,以高站位擘画体育助推中华民族伟大复兴的战略蓝图,以高标准落实体育作为标志性事业的发展要求,以高质量推进加快建设体育强国的路径实践,持续优化体育助推中华民族伟大复兴的理论阐释与实践指南,继续为实现中华民族伟大复兴贡献体育智慧和体育力量。

参考文献:

[1] 林剑.全民健身绘就幸福生活——全国各地全民健身日系列活动火热开展[N].中国体育报,2023-08-09(1).

[2] 职友集.北京体育科技公司排名(招聘排行榜)[EB/OL].(2024-02-02)[2024-02-07].https://www.jobui.com/rank/company/view/beijing/tiyukeji.html.

[3] 丁明露.社会公权力的回归:单项体育协会改革的本质追问、实施策略与未来展望[J].北京体育大学学报,2023,46(4):39-49.

[4] 赵富学.体育成为中华民族伟大复兴标志性事业的要义指向、释析理路与推进方略[J].中国体育科技,2022,58(1):3-11.

[5] 国家统计局.2021年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL].(2022-12-30)[2024-03-07].https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901698.html.

[6] 白蓝.“一带一路”背景下中国体育文化对外交流研究[J].体育学刊,2020,27(2):32-36.

[7] 代志新,程鹏,杨素,等.体育强国建设助推经济高质量发展的基本逻辑与路径选择[J].上海体育学院学报,2023,47(11):35-45,56.

[8] 人民网(健康·生活).人民健康发布《2023国民健身趋势趣读》[EB/OL].(2024-02-02)[2024-02-05].http://health.people.com.cn/n1/2024/0202/c14739-40171702.html?from=timeline&isappinstalled=1.

[9] 中华人民共和国中央人民政府.《人民日报》署名文章:为中华民族伟大复兴打下坚实健康基础——习近平总书记关于健康中国重要论述综述[EB/OL].(2021-08-07)[2024-02-05].https://www.gov.cn/xinwen/2021-08/07/content_5629998.htm?eqid=cf53c2c80000779a00000006645c55d9&eqid=98b0b51f0002b6d3000000046486eaa5.

[10] 国家体育总局决策咨询研究项目成果库.构建举国体制与市场机制相结合的新机制研究[EB/OL].(2019-01-03)[2024-02-07].https://www.sport.org.cn/zfs-data/2018/zdn/2018/1118/300747.htm3a4778f5bac590fbe61392e9c9ba1e0332f6b70a88df8753fcb465c8a2b51ba1l.

[11] 柳鸣毅,敬艳,孙术旗,等.行政放权与多元赋能:“社会力量办体育”的中国方案——基于浙江省改革实践的案例分析[J].上海体育学院学报,2022,46(9):30-41,52.

[12] 国家统计局.2022年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL].(2023-12-29)[2024-03-07].https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202312/t20231229_1946084.html.

[13] 青报网.“你点单、我办赛”,青岛社区运动会“按需分配”送赛上门[EB/OL].(2023-07-27)[2024-03-07].https://www.dailyqd.com/guanhai/267636_1.html.

[14] 党建网.加快建设体育强国步伐,总书记这样强调[EB/OL].(2022-04-14)[2024-06-06].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730048115848782382&wfr=spider&for=pc.

[15] 赵富学.体育成为中华民族伟大复兴标志性事业的历史递进、现实逻辑与发展愿景[J].西安体育学院学报,2021,38(4):385-394.

[16] 钟秉枢.“明体达用、体用贯通”:对习近平文化思想指导中国体育文化建设的思考[J].西安体育学院学报,2023,40(6):641-649.