文类视角下语文学习任务设计的思考与建议

2024-10-18曹爱卫

摘 要:语文学习任务的设计不是为了任务而任务,而是真正地借助语文学习任务引导学生在完成任务、解决问题的过程中积累语文学习经验,发展未来学习和生活所需的基本素养。设计语文学习任务,要有清晰的文类意识,帮助学生建构不同文类的语文知识,形成阅读不同文类作品的关键能力,切实提高学生的语文核心素养。

关键词:小学语文;学习任务;文体特点;教学设计

《义务教育语文课程标准(2022年版)(以下简称“2022年版课标”)》首次提出用学习任务群来组织与呈现课程内容。在“课程实施”里,建议教师“明确学习任务群的定位和功能,准确理解每个学习任务群的学习内容和教学提示。在此基础上,综合考虑教材内容和学生情况,设计不同类型的学习任务,依托学习任务整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,安排连贯的语文实践活动”,强调教师要“设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲”。因而,是否能设计与学生核心素养发展相适切的语文学习任务成为新时代教师的一种关键能力。

一、当前语文学习任务设计的问题分析

语文学习任务的设计不是为了要有学习任务而设计学习任务,而是真正地借助语文学习任务“引导学生在完成任务、解决问题的过程中积累语文学习经验,发展未来学习和生活所需的基本素养”。但细观课堂,很多学习任务徒有其表,与核心内容和核心技能的学习与掌握是两张皮,并不能有效地促进学

生语文学习经验的积累和核心素养的

发展。

如六年级上册第七单元,编排的课文有三篇,即《文言文二则》(《伯牙鼓琴》《书戴嵩画牛》)、《月光曲》和《京剧趣谈》,人文主题是“艺术之美”,语文要素是“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”和“写自己的拿手好戏,把重点部分写具体”。有老师设计的单元核心任务是举办“品艺术 觅知音”班级交流会。教学时把《文言文二则》拆分开来,调整了课文的学习顺序,将《伯牙鼓琴》与《月光曲》组合,设计子任务为“在音乐站内读音乐故事”;学《书戴嵩画牛》,设计子任务为“在书画站内聊书画学问”;学《京剧趣谈》,设计子任务为“在戏曲站内探京剧奥秘”。[1]

纵观整个单元的学习任务设计,“品艺术 觅知音”这一单元核心任务的设计抓住了单元核心学习内容,还是不错的。但具体的子任务设计就值得商榷了。文言文、传说故事和说明性小短文的语言风格是完全不同的。语文课程的核心是学习国家通用语言文字的运用。这样的子任务设计过于泛化,对学生语言学习的帮助不大。这样的任务设计模式,换到其他单元也无不可。如换到三年级下册第七单元(单元课文为《我们奇妙的世界》《海底世界》和《火烧云》),语文学习任务是否可以设计为“聊世界奇妙”“探海底奥秘”“赏火烧之云”?学习任务的设计缺乏针对性,就会直接影响学习的有

效性。

当《伯牙鼓琴》《月光曲》成为语文课堂的教学内容,它们就不再是简单的音乐故事,而更多地承担了语文阅读学习活动中的语言示范责任。它示范给学生的是“文言文写知音”“传说故事写知音”的不同方法,是让学生在阅读这类主题语言材料的时候,去发现语言表达的规律,学习怎么读文言文故事和传说故事,以及去发现文言文故事和传说故事是怎样写的,从而发展语言经验。而故事中的音乐知识抑或知音文化,则是从属于言语教学内容,是隐含在言语教学之中的,否则,语文教学的重心就偏了。

其实,文体不同,设计语文学习任务的着眼点肯定会不同。这种无视文体的语文学习任务,导致了不同文体课文教学的同质化、肤浅化,进而导致阅读价值流失,无益于学生语文核心素养的发展。

二、文类视角下语文学习任务设计的内容解析

文类,指的是文学分类。众所周知,文学可以按照不同的标准分类。如按时间可分为古代文学、近代文学、现代文学和当代文学;按地域可分为外国文学、中国文学等;还可按载体分为口头文学、书面文学、网络文学等。语文课程是一门学习国家通用语言文字运用的课程,因此在语文课程中,文类是按表达体裁来分的,可分为小说、散文、诗歌、童话、神话、寓言、戏剧、民间传说等。不同的文学体裁,其语言表达特点是不一样的。文类视角下的语文学习,就是让学生建构不同文学体裁的知识体系,掌握相关文类的学习方法,不断提升学生的语文

素养。

语文学习任务的设计一般要考虑以下四个方面的内容:一是谁去做,即学习任务的主体是学生;二是靠什么去做,即学习任务的凭借是语文学习内容;三是怎么做,即完成学习任务的方式是语文实践活动;四是为什么做,即学习任务追求的目标是学生语文能力的发展和语文核心素养的提升。

其中第一点和第三点是所有语文学习任务的一致要求。但第二点和第四点,文类视角下语文学习任务的设计有其显著特征。

先看第二点。要准确理解和把握语文学习内容,就要充分考虑语文学习任务的主要凭借体——教材课文的体裁,体现文体意识。在教材中,有的单元整组课文属于同一文体。如三年级上册第三单元整组课文都是童话故事,单元语文要素是“感受童话丰富的想象”,体现童话“想象”这一文体特点;四年级下册第三单元整组课文都是现代诗,单元语文要素是“初步了解现代诗的一些特点,体会诗歌表达的情感”,凸显现代诗的语言表达特点与表达效果;五年级上册第五单元整组课文都是说明文,单元语文要素是“阅读简单的说明性文章,了解基本的说明方法”,凸显说明文的说明方法运用与表达效果。

但也有不少单元的课文不属于同一类文体,如三年级下册第六单元的四篇课文分属不同文体:《童年的水墨画》是儿童诗,《剃头大师》是小说,《肥皂泡》是散文,《我不能失信》是儿童故事。这样的单元教学,学习任务设计就不能仅仅围绕“运用多种方法理解难懂的句子”这一单元语文要素,还需关注文体,引导学生在摩挲文字的过程中,感受不同文体的语言表达特点,体会语言的表达效果。

正如吕叔湘先生总结叶圣陶先生的语文教学论时所言:语文教学存在的弊端“第一是在阅读教学上不适当地强调所读的内容而把语文本身的规律放在次要的地位”。[2]这个“第一”问题,也是当前语文学习任务设计的首要问题——引导学生对“语文本身规律”探究的重视不足。

再看第四点。语文学习任务追求的目标是学生语文能力的发展和语文素养的提升。“语文能力”也称为“外部言语能力”,即顺利运用语言文字进行交流的能力。而言语交往是通过“表达”和“理解”进行的双向交流。“表达”需要有“说”和“写”的能力,理解需要有“听”“读”“思”的能力。基于文类的语文学习任务设计,学习目标不是简单地指向听说读写技能的训练,而是要求学生在阅读与鉴赏的语文实践活动中,学习作者的言语表达,建构自己的表达图式,形成个性化的言语风格。

“义务教育语文课程培养的语文核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”在语文课程中,学生的文化自信、思维能力和审美创造都以语言文字运用为基础。文类视角下语文学习任务的设计要实现语文核心素养的发展目标,主要从以下三个方面去考量:一是通过完成任务,学生是否感受到文学语言和文学形象的独特魅力,获得个性化的审美体验;二是通过完成任务,学生是否了解文学作品的基本特点,能够欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位;三是通过完成任务,学生是否学会了观察、感受自然与社会,能表达自己独特的体验与思考,并乐于尝试创作文学作品。

三、文类视角下学习任务设计的建议

文类视角下学习任务该如何设计?以下几条建议可供参考。

建议一:研读课程标准,明确学段文类重点

“文学阅读与创意表达”学习任务群阅读方面的主旨是:引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验;了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位。

不同的文类,其文学语言是不一样的,塑造的文学形象也有很大差异。如儿童生活故事与神话故事里的语言就有很大的差异,生活故事语言朴实,贴近真实生活,人物形象也与真实生活里的人物接近,但是神话故事里的语言却具有神奇的色彩,塑造的人物形象也具有神性,与常人不可同日而语。

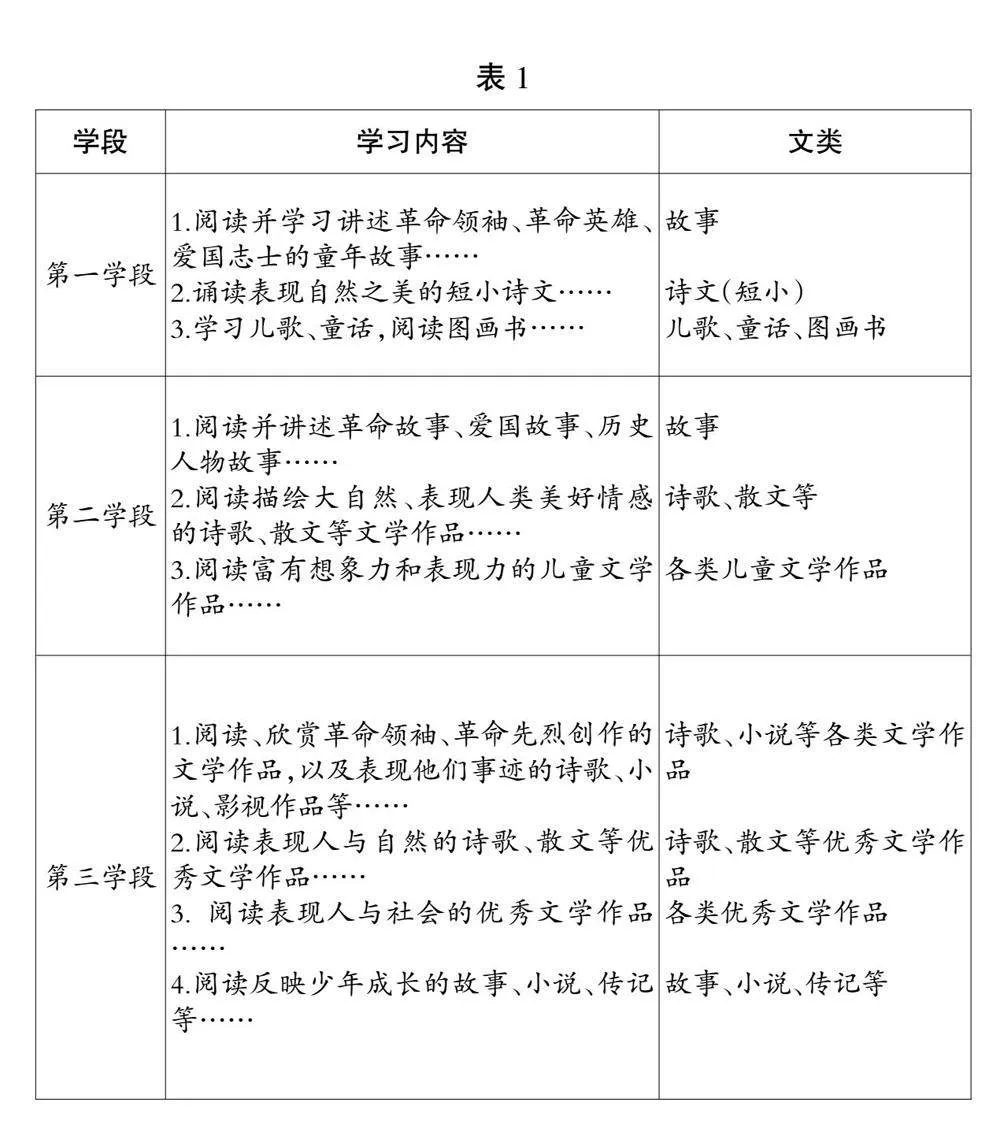

不同学段的学生,对文类文学作品的理解能力是有差异的,因而在2022年版课标里,根据学生学习心理和语言学习规律,在“文学阅读与创意表达”学习任务群的“学习内容”里,对每个学段侧重阅读哪些文类的文学作品都有明确的提示,具体如表1所列。

借助表格,可以很清晰地看出,在文类选取上,教材先从儿童易于接受、容易读懂的故事、儿歌、童话、图画书等着手,再慢慢扩大文类范围圈,学习散文、诗歌等,最后学习阅读小说、传记等各类优秀文学作品,体现出由易到难、螺旋上升、逐段递加的编排规律。了解不同学段侧重选取的文类,有助于教师把握学段核心教学内容和教学技能。

建议二:结合文类要点,选取教学核心内容

不同的学段,学习内容有不同的侧重。教学时,要根据学习内容的文类特点,引导学生去感受文学作品语言、形象、情感等方面的独特魅力和思想内涵,提升审美能力和审美品位。

同一文类作品,在不同的学段有不同的要求。第一学段要求学生对作品情境、节奏和韵味有大体感受即可;第二学段要求对段落和语句有自己的理解,对作品的语言和形象有具体的感受;第三学段则要求对文学作品的语言、形象、情感、主题有一定程度的领悟和体验,具有一定的欣赏和评价文学作品的能力。

不同的文类,教学的要点更是不同。如说明文,重在对说明对象及说明特征的理解、说明方法的辨识与理解、说明顺序的分析与理解等。再如诗歌的教学要点是精练而富有意蕴的语言、和谐鲜明的音韵和节奏、典型又饱含情感的意象等。又如散文,其核心自然是

“融情于景、情景交融”的写作艺术,“在语文教学中,我们对散文的解读,要注重把握作家主体思维的个性,发现作家弹拨的自己的声

音,致力于探究散文文体的主体性特质”[3]。可见,只有抓住不同文类的特点来选取核心内

容,才能更好地利用教材来提升学生的语文

核心素养。

下面以四年级上册第四单元教学为例,进一步加以说明。

本单元以“神话”为主题,阅读内容主要编排了《盘古开天地》《精卫填海》《普罗米修斯》三篇精读课文和《女娲补天》一篇略读课文,以及“快乐读书吧”阅读中外神话故事。

本单元教学的主要任务是感受神话的神奇之处,包括故事情节神奇和人物形象神奇。本单元的核心内容有:(1)了解故事的起因、经

过、结果,学习把握文章的主要内容。精读课文的课后题和略读课文的学习提示,围绕该语文要素展开;(2)感受神话中神奇的想象和鲜明

的人物形象。从篇章页的插图到四篇课文,都在引导学生感受神话神奇的想象和鲜明的人物形象。“交流平台”总结梳理了神话的特点,并在“词句段运用”中予以强化。

结合文类要点,选取教学核心内容,就能充分体现出文体的特质,让课堂散发出这一文类特有的文学味道。

建议三:制订任务目标,设计层级学习任务

选取核心教学内容后,就要制订任务目标,设计层级学习任务。仍以四年级上册第四单元为例加以阐述。

学生已经在二年级下册学过中国古代神话《羿射九日》,尝试根据故事的起因、经过和结果讲述故事,初步感受到神话故事中内容的神奇,但他们不能清楚地表达自己的体会。教师需在教学过程中为学生搭建学习支架,帮助学生借助支架呈现思维过程并较为清楚地表达自己的感受。

根据核心教学内容和学生实际学情,制订本单元阅读核心任务目标如下:

借助故事的起因、经过、结果,边读边想象,把神话故事讲清楚、讲生动,感受神话故事中神奇的想象和鲜明的人物形象。产生阅读中国神话与世界经典神话的兴趣,结合自己的阅读体验交流对神话人物的认识,并通过“制作‘封神榜’”清晰地呈现学习和体悟的成果,展示学后认知水平。

围绕主任务“制作‘封神榜’”,分三个任务展开具体学习:

任务一:集结神话人物。本任务分成两个子任务进行。

子任务1:揭秘诗词中的神话人物。

子任务2:走近名著中的神话人物。

这一板块的教学围绕语文园地中“词句段运用”第一题、日积月累《嫦娥》和“快乐读书吧”展开,目的在于汇集各个神话人物,让学生对神话人物有初步的印象,同时明确阅读神话的方法,做出阅读规划,结合阅读记录卡,开启本单元的阅读之旅。

任务二:感受神话想象的神奇和人物的神奇。这一板块的学习内容是四篇课文,同时整合语文园地的“交流平台”和“词句段运用”的第二题。如何感受神话的神奇,并能用语言清晰地表达出来,是本单元的学习重点和难点,分成四个子任务进行。

子任务1:学习《盘古开天地》,在神奇的变化中感受盘古的无私。

子任务2:学习《精卫填海》,在留白的想象中感受精卫的执着。

子任务3:学习《普罗米修斯》,在奇异的画面中感受普罗米修斯的坚忍。

子任务4:学习《女娲补天》,在词汇的聚焦中感受女娲的艰难。

任务三:我为大神写赞词。选出自己最喜欢的神话人物,可以是课内的,也可以是课外的,结合他的事迹和品质,mIfU2X6s9YijMh8DYF5DYoRQivmU7kAk7+T2epxqmrY=为他封神,写封神词,并配上自己基于理解画的图。封神词要结合神话故事的主要内容、神话人物的精神,以及自己的感受等。

正如叶军彪教授所言,“脱离文本的学习任务,是空洞的任务;不见文体的教学设计,更是低效的设计”。[4]在设计语文学习任务时,教师的文类意识越清晰,学习任务就越能帮助学生建构不同文类的语文知识,形成阅读不同文类作品的关键能力,切实提高学生的语文学科核心素养。

参考文献:

[1]刘文娟.小学语文大单元教学核心学习任务的设计原则[J].语文建设,2024(1):58-61.

[2]吕叔湘.吕叔湘语文论集[M].北京:商务印书馆,1983:310.

[3]《语文建设》编辑部.依体定教——语文课当这样讲[M].北京:语文出版社,2018.

[4]叶军彪.学习任务设计的“文体意识”[J]. 语文教学通讯,2022(4): 24-26.

(作者单位:浙江杭州市安吉路教育集团新天地实验学校)

责任编辑 郭艳红

曹爱卫

正高级教师。浙江省特级教师、浙江省教坛新秀、浙江省师德楷模。杭州师范大学硕士研究生实践导师。杭州市曹爱卫名师乡村工作室、拱墅区曹爱卫特级教师工作室导师。对低年级语文教学有独到 研究,提出“智趣”语文教学主张。