沿课堂之溪,寻家常真味

2024-10-18彭才华陈美言

一、初读:夯实字词理脉络

师:同学们,完成预习任务了吗?

生:完成了。

师:老师的预习要求是什么?

生:朗读课文,标自然段,圈生字,写一写不会写的生字。

师:老师的预习要求很全面,

不知道你们完成的时候会不会打折。课文读了吗?读了一遍的举手。(全部举手)读了两遍的举手。(一部分学生举手)读三遍的举手。(少数学生举手)

师:好的,能认真读三遍的同学,要提出表扬。这节课,我们先再读两遍。第一遍自由读,第二遍同桌合作读。

(师巡视。学生读好第一遍后坐端正,读书声音渐小。)

师:我看见很多同学都已经坐好了,可老师刚刚的任务是读两遍,你们已经读好两遍了吗?来,第二遍,同桌合作读。

(生读课文;师板书本课会认字:耀、庆、盼、叠、歉。)

师:我看大家已经读好了,考考你们。看黑板上这几个字,请你读。

(生读错“耀”字)

师:这个字读得不对,这位同学,你帮帮他。

生:耀。

师:对,全班齐读。(生齐读)继续——

生:庆、盼、叠、歉。

师:读得很好。(对该生)你有没有发现,这个字(在黑板上圈出“盼”字),跟你在书上练习时写的,有什么不同?

生:书本上的“盼”是目字旁,我练习的时候少写了一横,写成了日字旁。

师:老师刚才看到你在课本上写错了,记住,不要弄混。(对全班)什么是“盼”,大家做个样子看看。

(生表演“盼”)

师:“盼”就是用眼睛期待地向远处看,所以偏旁是“目”。

师:给“耀”字组个词——

生:耀眼。

师:对,课文中“耀”字出现在哪里?

生:宋耀如。

师:组词可以组“宋耀如”吗?

生:不可以,这是人名。

师:是的,组词时我们一般不组人名。宋耀如是谁?

生:是“我”。

师:(一脸震惊)是吗?再认真看看。

生:是宋庆龄的父亲。

师:这个同学真棒!你是从哪里看出来的?

生:从第1自然段开头的“宋耀如一家”。

师:你阅读得很仔细,说说为什么。

生:因为课文说“宋耀如一

家”,就说明宋耀如是一家之主。

师:很好,按中国人的传统,父亲是一家之主。这篇课文的主人公是谁?

生:是宋庆龄。

师:宋庆龄又是谁?

生:我猜她可能是一个非常优秀的作家。

(其他学生疑惑,小声讨论。)

师:这节课时间有限,我们先留下悬念。预习时,有疑惑的地方可以去查查资料。我这里只是先告诉大家,宋庆龄是一位伟大的女性。

(生小声讨论)

师:给这两个字(叠、歉)分别组个词。

生:叠衣服、叠被子、重叠。

师:(板书:重叠)下一个字,“歉”——

生:歉意。

师:(板书:歉意)会读生字、会组词,不错!记住,预习的时候,遇到有疑问的字词,我们可以查查字典。

师:回到课文,题目叫——

生:《我不能失信》。

fwldvxjASNu4j/Ua73n0vXfXjSL+wJ106VqwQ8YvDQ4=师:用自己的话说说课文讲了一件怎样的事情。

生:在一个风和日丽的早上,

宋耀如一家要去朋友家做客,但是宋庆龄突然想到和小珍约好教她叠花篮。爸爸说可以改天再约,妈妈说可以回来跟小珍解释……(学生语言有些重复啰嗦,不时低头看书。)

师:我们在概括文章大意的时候,尽量不要低头看书,这样才可能把故事讲得更简洁。

生:老师,我的概括特别简洁。在一个早晨,宋耀如一家去朋友家做客,宋庆龄没去,但是她不后悔。

师:这个同学说得很简洁,不

过省略了太多的细节,读者听了,可能仍然不太明白。谁再试试?

生:一个早晨,宋耀如一家要去朋友家做客,宋庆龄因为约了小珍教她叠花篮,所以没有去。家人从朋友家回来了,小珍也没来,但是宋庆龄并不后悔,因为自己没有失信。

师:掌声送给这位同学!

(生热烈鼓掌)

师:读完课文以后,能把长课文浓缩成短短两三句话,这是一种非常重要的能力。同桌之间练习练习。

(生同桌练习)

二、再读:细品词句探原因

师:课文的内容大家都了解

了,你们觉得宋庆龄该不该去伯伯家?她有没有一定要去的理由?

生:有。

师:宋庆龄为什么真该去伯伯家?现在请你们化身“小侦探”,去课文里找找原因或理由,在书本上圈点勾画出来。

(生自主读文、批注。师巡视。)

生:请同学们跟我一起来看第1自然段。(朗读)伯伯家养的鸽子,尖尖的嘴巴,红红的眼睛,漂亮极啦!伯伯还说准备送她一只呢!

师:是呀,伯伯家的鸽子很漂亮,还说准备送她一只。(师在黑板左侧板书:鸽子漂亮、伯父赠送)

师:这鸽子到底有多漂亮?谁来读?

生:(读)伯伯家养的鸽子,尖尖的嘴巴,红红的眼睛,漂亮极啦!伯伯还说准备送她一只呢!(语速很快)

师:哎呀,这鸽子可不够漂亮,我都没看清楚。谁再读?

(生读,语速变慢,强调“极”。)

师:这只比较漂亮了。谁能读得更漂亮?

(生读,停顿得当,有感情。)

师:我喜欢你这只鸽子,真是漂亮极了!一起来读。

(全班齐读,声音动听,绘声

绘色。)

师:还有什么非去不可的理

由吗?

生:第一句话说,一个风和日丽的早晨。

师:天气这么好,应该干吗去?

生:出去玩儿。

师:是啊,(黑板左侧板书:风

和日丽)还有吗?

生:二女儿宋庆龄特别高兴,

她早就盼着到这位伯伯家去了。

师:是啊,(黑板左侧板书:特

别高兴,早就盼着)再来读这句话,读出内心的渴望。

(生读,更有感情。)

师:真棒!还有哪里能看出应该去伯伯家?

生:一个风和日丽的早晨,是

“早晨”。

师:早晨说明什么——

生:早晨去,可以去玩一整天啊!

师:真好!(黑板左侧板书:早晨)还有吗?

生:是“宋耀如一家”,一家人都去了,自己当然也要去。

师:是啊,和家人一起出去,多好玩啊!一个人在家,孤零零的,多没意思。(黑板左侧板书:一家)

师:第1自然段,字字句句都写着宋庆龄的盼望,字字句句都看出她应该去伯伯家。后面还有吗?

生:“你不是一直想去伯伯家吗?改天再教小珍吧。”这里,爸爸说可以“改天”。

师:(黑板左侧板书:改天)对呀,爸爸给她出主意了。

生:刚才那句里,宋庆龄是“一直想去”。

师:对,期待已久了。(黑板左侧板书:一直想去)还有吗?

生:“那……回来你去小珍家解释一下,表示歉意,改天再教她叠花篮,好不好?”妈妈说可以回来解释。

师:是啊,(黑板左侧板书:回来解释)妈妈也给她出主意了。

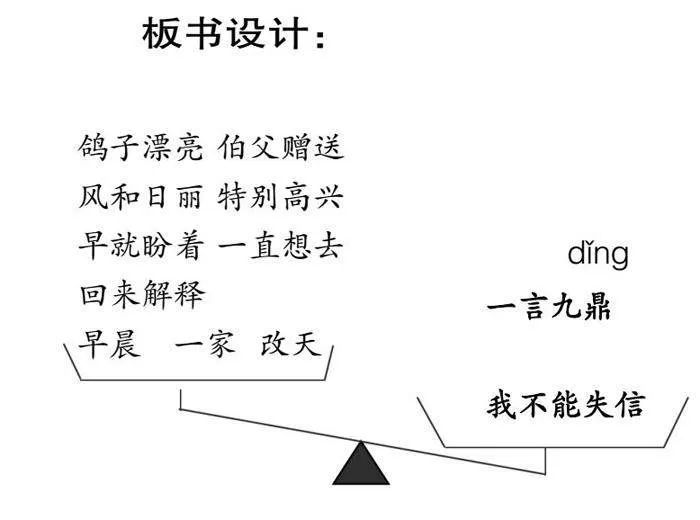

三、思辨:撬动天平称诚信

师:这些都是她应该去的理

由,但是,宋庆龄只说了一句话,是什么?

生:我不能失信。

师:再读!

生:(声音变大,更整齐)我不能失信。

师:(黑板右侧板书:我不能失信)是啊,我不能失信!

师:(在黑板底部中央画一个三角形)有没有哪位同学见过天平?

生:我见过,就像老师画的那样,中间一个支撑的,左右两边可以放东西,如果一样重就是水平的,哪边重就会低一些。

师:没错,你是真了解!我们看,现在黑板上就有一个天平,天平的左边有这么这么多的东西(在黑板左侧写的诸多词语下画出天平托盘),天平的右边却只有短短的一句话“我不能失信”。你觉得

右边的托盘应该画高一些还是低一些?

生:(自由应答)低一些。

师:为什么?

生:(自由应答)因为守信更

重要!

师:所有的理由都是“轻”的,而天平上短短的五个字却是这么“重”!因为,诚信最重要啊!

四、拓展:以“鼎”延伸悟诚信

师:(在“我不能失信”五个字上方板书词语“一言九__”)这个成语就是讲诚信的。你们知道这个空填什么字吗?

生:(自由应答)“鼎”。

师:有人知道“鼎”是什么吗?

生:好像是古代用来祭祀的。

师:是的。“鼎”可能会有很多用处,不过,无论做什么用,“鼎”都有一个特点,那就是特别——

生:重。

师:那么,“一言九鼎”是什么意思?

生:一句话的分量就像九个鼎那么重。

师:是啊!一句话的分量就像九个鼎甚至更多鼎那么重。这就是我们中国人心中“诚信”的重量。一起读——

生:(齐)一言九鼎。(声音整齐有力)

师:留一个作业。宋庆龄长大以后是怎样的呢?大家去了解了解。另外,可以提示一下,大家知道孙中山是谁吗?

生:知道,上学期学过《不懂就要问》,里面就有孙中山。

师:没错,宋庆龄和孙中山又是什么关系呢?课后大家去查一查资料,读一读。下课!

板书设计:

教学评析

古语有云,上善若水。彭老师这节课就像一条清爽、动听又活泛的溪水,浸润其间,舒爽畅快。围绕单元语文要素和课前导语,彭老师的教学起承转合、层层递进,让课堂之溪气韵贯通。

其脉清爽,课堂结构明晰爽落。课堂伊始,彭老师放慢脚步走得稳。先引领学生在溪水边漫步,给学生好好读书的时间,随后引领学生将课后要求会认读的五个字踏踏实实认好、读好,看似无意一问“课文中‘耀’字出现在哪里”,引学生进入文本,从“理清‘宋耀如’与‘宋庆龄’的关系”到“用自己的话说说课文讲了一件怎样的事情”,学生可谓是“不觉转入此中来”。接着,彭老师带着学生涉溪:“宋庆龄为什么真该去伯伯家?现在请你们化身‘小侦探’,去课文里找找原因或理由。”这个问题提得真妙,成功地引导学生对文本产生无限期待,从而自主、深入地品味语言,一次次享受“发现”的喜悦。最后,彭老师带着学生跨步上岸,极具巧思地设计了“天平”这一板书形式,真是提纲挈领!一个天平,托住了课文的“情”和“理”,也托住了学生对语言的品味,对主旨的思辨。课堂尾声,在渐行渐远中仍能听到那潺潺溪流的声响。学生对“一言九鼎”和宋庆龄其人的讨论声,在下课铃打响后还萦绕在教室里,他们不愿走出这条课堂之溪。没有花哨的课件,一块黑板、一支粉笔、一位老师、一群孩子,编织成一堂最本真的语文常态课。结构明晰,起承转合,爽爽落落。

其声动听,语言训练扎扎实实。彭老师的这节常态课特别重视“读”,一是把课文“读懂”,二是把课文“读好”。“读懂”关注三年级学生的学习起点。对于三年级学生而言,把课文用简单的句子概括出来是有困难的。彭老师并没有将这个部分一笔带过,而是给学生思考的时间,珍视学生的口头表达,不断从旁点拨、鼓励,最后水到渠成。“读好”旨在语感的训练。在学生品读语句的过程中,彭老师适时的点拨极富趣味:“这鸽子到底有多漂亮?谁来读?”“我喜欢你这只鸽子,真是漂亮极了!一起来读。”学生被这样机智、诙谐的点拨吸引,一次比一次读得起劲,一次比一次读得有味。在这个过程中,学生的语言经验不断深入、敏锐。这扎扎实实的语言训练,除了教学机智的支撑,更需要教师密切关注学生的学习状态。彭老师的眼睛时刻关注着学生的反应,一节常态课,书声琅琅,真诚走心。

其流活泛,教学思维张弛有度。彭老师的这节课在课堂节奏方面可谓错落有致、张弛有度。一节课在时间的流里,更在思维的流里。在品读课文的过程中彭老师通过问题引领学生思考。“做侦探、找原因”是彭老师带领学生花时间、下功夫琢磨文本,读透文字中“物质”的部分。那么如何处理文本中“情理”的部分?水穷云起,彭老师巧妙地设计了课堂的“折角”,黑板左侧天平的托盘里满满都是宋庆龄该去的理由,黑板右侧只有一句话“我不能失信”。“你觉得右边的托盘应该画高一些还是低一些?”这个问题真是让课堂峰回路转,如此巧妙的一笔形成了思维的撞击,学生的思维节奏开始变紧。“低一些,因为守信更重要!”彭老师继续把弓拉紧,通过对“一言九鼎”中“鼎”字的讨论,延展“诚信”的文化内涵,砸实“诚信”的分量。至此,学生真正理解了“我并不后悔,因为我没有失信”的深意。课文中的“情”与“理”的矛盾,在学生的思辨中处理得利落、坚定。

语文如水,好课似溪,清清爽爽,自自然然。彭老师的这节课正如涓涓细流的溪水,让学生在溪水中浸润,在浸润中拔节,幸甚至哉!

(作者单位:广东东莞市莞城中心小学)

责任编辑 张 茹