师范专业认证背景下土壤地理学教学实践

2024-10-17董莉丽

摘 要:土壤地理学是地理科学专业的一门专业核心课程。在师范专业认证背景下,课程基于毕业要求,设计教学目标。通过重构教学内容,创新教学模式实现由教到学的转变。以咸阳师范学院地理科学专业2001班学生成绩为例,课程目标1、2和3的分目标达成度平均值分别为0.80、0.78和0.92,总目标达成度为0.80。学生末考卷面成绩和平时成绩呈显著线性正相关关系。教学实践表明,通过重构教学内容,有效融入课程思政元素,创新教学模式,激发学生的学习积极性,提升学生实践能力。在以后的教学中,教师将继续遵循面向学习效果和持续改进的专业认证理念,不断提升教育教学质量。

关键词:师范专业认证;土壤地理学;课程思政;目标达成度;教学内容重构

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)20-0160-04

Abstract: Soil geography is a professional core course for geographical science majors. In the context of teacher professional certification, the curriculum is based on graduation requirements and designed teaching goals. By reconstructing teaching content and innovating teaching models to achieve the transformation from teaching to learning. Taking the results of students majoring in Geography Science in Class 2001 at Xianyang Normal University as an example, the average achievement of sub-goals of course goals 1,2 and 3 are 0.80, 0.78 and 0.92 respectively, and the total goal achievement is 0.80. There is a significant linear positive correlation between students' final exam scores and their usual scores. Teaching practice has shown that by reconstructing teaching content, effectively integrating ideological and political elements of the curriculum, and innovating teaching models, students' enthusiasm for learning have been stimulated and students' practical abilities have been improved. In future teaching, teachers will continue to follow the professional certification concept oriented to learning effectiveness and continuous improvement, and continuously improve the quality of education and teaching.

Keywords: normal professional certification; soil geography; ideological and political education; goal achievement; teaching content reconstruction

师范类专业认证强调以师范生的学习效果为导向,对照师范毕业生核心能力素质要求,评价师范类专业人才培养质量。师范类专业认证的落地在于课程建设,也在于课程目标达成度评价的持续改进[1]。土壤地理学是地理科学师范专业必修课,属于土壤学(农学)和自然地理学(理学)的交叉学科。该门课程旨在研究土壤时空分布规律、形成过程及其资源环境效应,为农业、生态环境保护等提供科学依据,支撑土壤普查、耕地保护等国家目标[2]。土壤地理学既有着丰富的理论知识,又有很强的实践性,在地理科学专业学生的知识体系中具有承上启下的作用,对学生地理学科核心素养的培养也具有重要作用。同时,土壤地理学中还蕴含着丰富的课程思政元素。

1 土壤地理学课程目标及对标设计

将课程目标与毕业要求中的分解指标挂钩,制定如下课程目标(表1)。由表1可知,课程目标有效融入了家国情怀、习近平生态文明思想和科学的思维方法等课程思政目标,注重知识、能力和素质的有机融合,既注重基础知识的学习,又注重学生解决复杂问题的综合能力和高级思维的培养。另外,课程目标描述准确具体,便于考核评价。

2 教学内容的重构

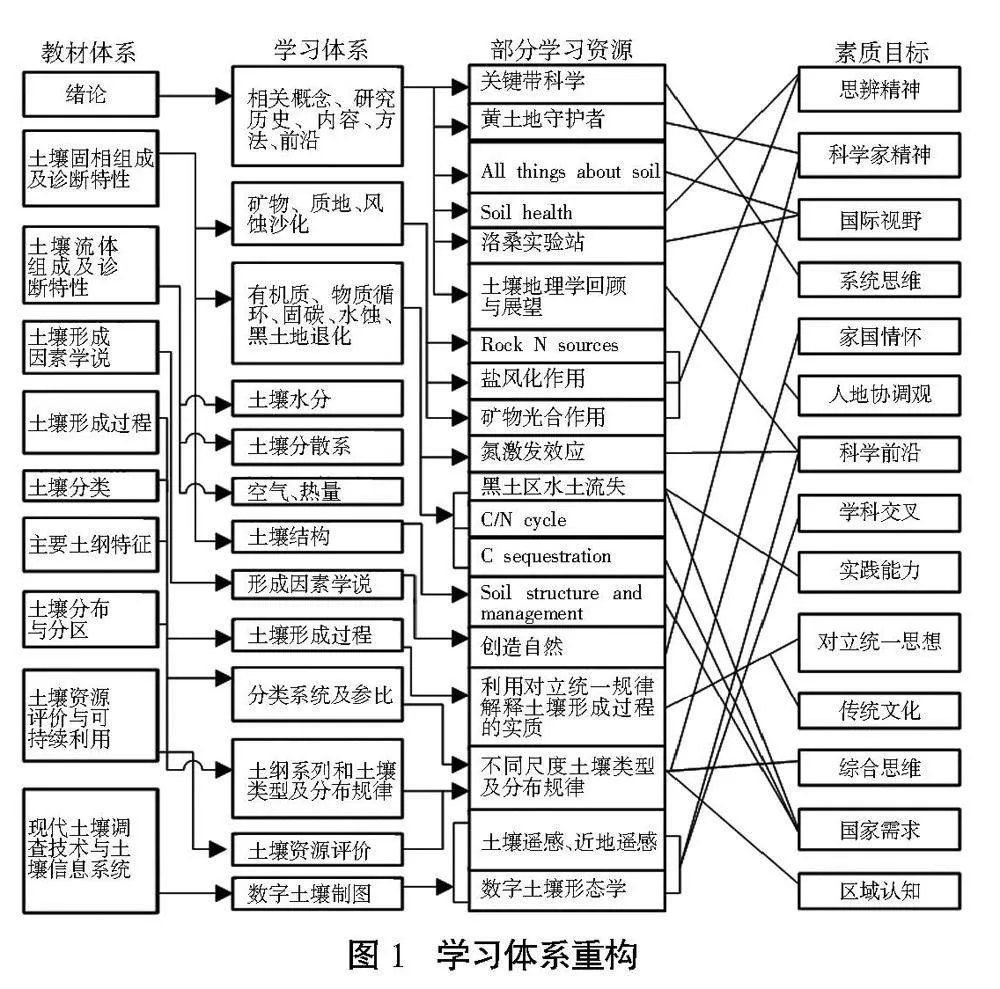

教师为学生选用的教材为高等教育出版社出版的《土壤地理学》第三版。依据教学目标,补充相关学习资源,从以教材内容为出发点转变为以多要素构成的学习系统,如图1所示。补充的学习资源包括视频、网页资料、科技论文和人物传记等。

由图1可知,学习体系对课本内容进行了相应的补充。比如,传统的土壤发生学主要考虑五大成土因素的影响,而较少考虑土壤形成演变过程对环境的反馈[2]。因此,教师在教学中补充以土壤圈为核心的地球表层关键带科学研究相关内容。另外,学习体系还对教材体系的前后顺序进行了调整,比如,土壤质地这一节学习完后,紧接着学习风蚀沙化,这样,学生更易于理解风蚀沙化的结果及如何通过测定土壤粒径分布特征量化沙化程度。总之,重构后的教学内容体现了以下几个特点。

2.1 课程内容关注国家需求

土壤是人类的“摇篮”,是农业之本,也是粮食安全、水安全和更广泛的生态系统安全的基础[3]。因此,土壤地理学具有很强的实践性,主要体现在提升土壤质量、评价土壤健康、土壤污染防治、土壤固碳、盐碱化和酸化土壤治理,以及水土流失治理等方面。其中,土壤碳源汇强度的估算是落实国家“双碳”战略目标的迫切需求,同时也可为应对气候变化外交谈判提供重要科技支撑[2]。同时,由于农业源温室气体排放约占我国碳排放总量的14%。所以,国家“双碳”战略目标给农业生产也带来很大的减排挑战[4]。因此,在学习土壤有机质、土壤结构、土壤退化等内容时,教师补充农田土壤碳固定、碳氮循环与氮肥施用效率及环境影响、土壤结构与管理、黑土区水土流失等相关学习资料,以及《中华人民共和国黑土地保护法》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)等相关文件,不仅使学生深刻理解书本知识,深切感悟中国智慧和中国方案,而且,学生在学习中,不断提升对本专业的认同感,进而激发学生的学习紧迫感,并坚定学生“青春有为、强国有我”的理想信念。

图1 学习体系重构

2.2 提供认知冲突,培养学生的理性思辨和质疑能力

认知冲突是思维发展的根本原因。教师为学生提供认知冲突,进而培养学生理性思辨和质疑能力。比如,人们普遍认为蚯蚓是土壤健康和肥沃的标志,教师利用科普文章“土壤中的‘生态系统工程师’——蚯蚓”和“达尔文说它改变了世界史,可这种动物却正在杀死北美的森林”,构建学生的认知冲突。再如,在学习风化作用时,教师利用博文“普遍存在的盐风化地貌:一直被误解,今日始澄清!”和论文《中国不同气候带盐风化作用的地貌特征》,提出问题“黄河浮雕是水蚀还是盐风化地貌?”“风棱石和盐风化穴的区别是什么”等问题,引发学生思考,提高学生批判质疑的能力。

2.3 将思政元素融入到素质目标中,引领学生全面发展

教师通过挖掘与课程学习体系、学习资源密切相关的课程思政元素,并将其恰当地融入到素质目标中,实现知识、能力和素质的有机融合,以培养学生的高级思维和解决复杂问题的综合能力,最终引领学生的全面发展。素质目标中涵盖的思政元素主要包括中国传统文化、家国情怀、生态文明教育等方面。同时,素质目标体现了地理学科的核心素养目标,并注重科学思维方法的训练,努力培养学生探索未知、追求真理,学以致用。

3 教学模式创新

课程是立德树人的核心要素,在人才培养中起着最直接和最显著的作用。本文以土壤有机质为例,总结出以下3个教学模式的创新点。

3.1 充分应用信息技术,突出学生中心地位

本节课基于咸阳师范学院网络教学平台,充分利用信息技术,将课堂教学延伸到课前和课后,打通课内、课外互补双通道。突出学生中心主要体现在以下几个方面。①学生课前预习:简单的概念性的知识,比如,土壤有机质的概念、类型和来源等由学生课前自学。②课堂中:教师利用雨课堂、微助教等检测学生的课前自学效果,并查漏补缺;学生通过阅读学习材料,概括土壤腐殖质的性质、存在形式,并归纳总结胡敏酸和富里酸的特点。③课后复习与扩展阅读:学生课后在学习通平台,完成相关测验题,以加深对所学知识的理解。学有余力的学生课后有选择性地阅读学习通平台发布的土壤碳固定、农业土壤碳减排、土壤有机质提升与作物增产、土壤有机质矿化中的激发效应等综述性文章,并提交一份读书笔记。

3.2 文理交融,提升学生综合素养

在一个人的成长中,文理融通极为重要[5]。在传统的教育模式中,文科和理科往往是分开教学的,学生很难了解不同学科之间的联系和相互作用。因此,在土壤地理学教学中,恰当地融入古诗词等传统文化元素,既有利于学生对科学中“理”的理解,又有利于提升其艺术文化修养。比如,在土壤有机质的学习过程中,教师引入古诗句“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯,落红不是无情物,化作春泥更护花”“零落成泥碾作尘,只有香如故”。教师基于古诗,用以下几个贯穿本节课的问题——①落红不是无情物,那落红是什么?②春泥又是什么?③春泥为什么更护花?④春泥如何更护花?⑤零落成泥碾作尘,为何只有香如故?所组成的问题链,使土壤有机质的来源、概念、性质、矿化过程和元素循环等学习内容逐一展开,层层递进,在“问”和“答”中促使学生积极思维。同时,学生在欣赏诗句的艺术魅力,感知诗句中包含的难能可贵的生命价值观,体会作者报效国家的信念和使命的同时,促进其对所学知识的理解。

3.3 利用任务驱动,在合作探究中开展学习,培养学生的地理实践力

当前基础教育的改革与发展,对师范生的实践能力的培养也提出了更全面的要求[6]。比如,在土壤有机质的学习中,教师布置小组任务。曾经,为什么北大荒能够变成北大仓?现在,原来的北大仓为什么会出现黑土地退化的现象?学生结合土壤有机质概念、存在形式、矿化等学习内容,分组探讨其中的原因,并通过查阅相关资料,给出退化土壤的修复措施,最后派代表口头发言,分享讨论成果。学生在这种合作探究中学习,并体验团队之间的交流合作,建立与他人合作的意识和习惯。另外,教师通过将野外实习和室内的土壤有机质测定的实验联动,给学生布置项目化的任务,并以组为单位,学生学会搜集、整理资料,设计研究方案并开展相关研究。

4 教学评价

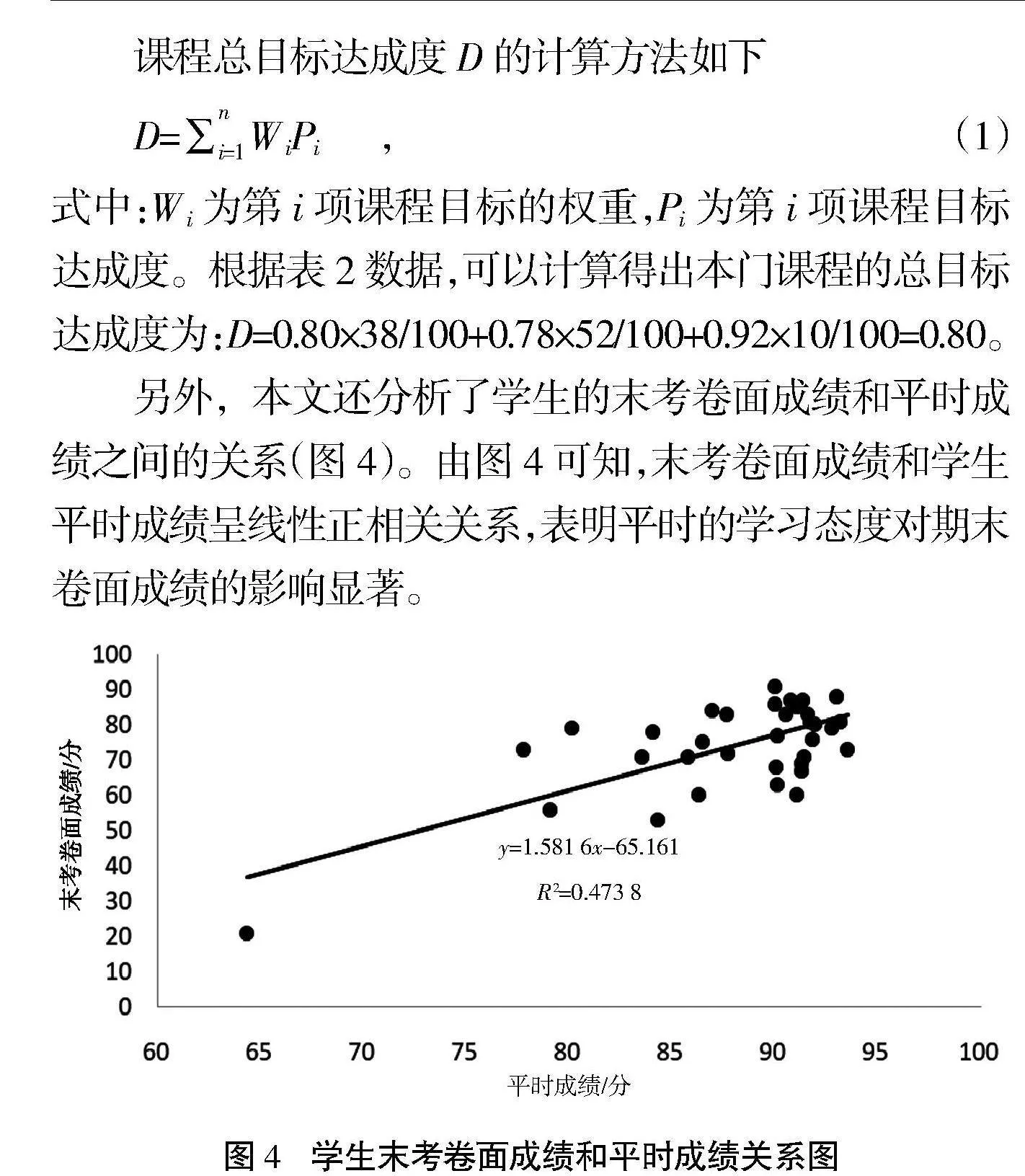

本文以咸阳师范学院地理科学专业2001班为例,各成绩占比及其与课程学习目标的关系见表2。由表2可知,该门课程成绩由期末考试卷面成绩(占70%)和平时成绩(占30%)组成。在期末试卷中,课程目标1和目标2的分值分别为40分和60分,在总成绩中占比分别为28%和42%。课程目标3由实验报告(作业)和实践(平时)表现组成,满分10分。课程目标1和2的作业是在学习通平台上随堂发布测验题,且均为客观题,系统自动阅卷。

表2 各成绩占比及其与课程目标的关系

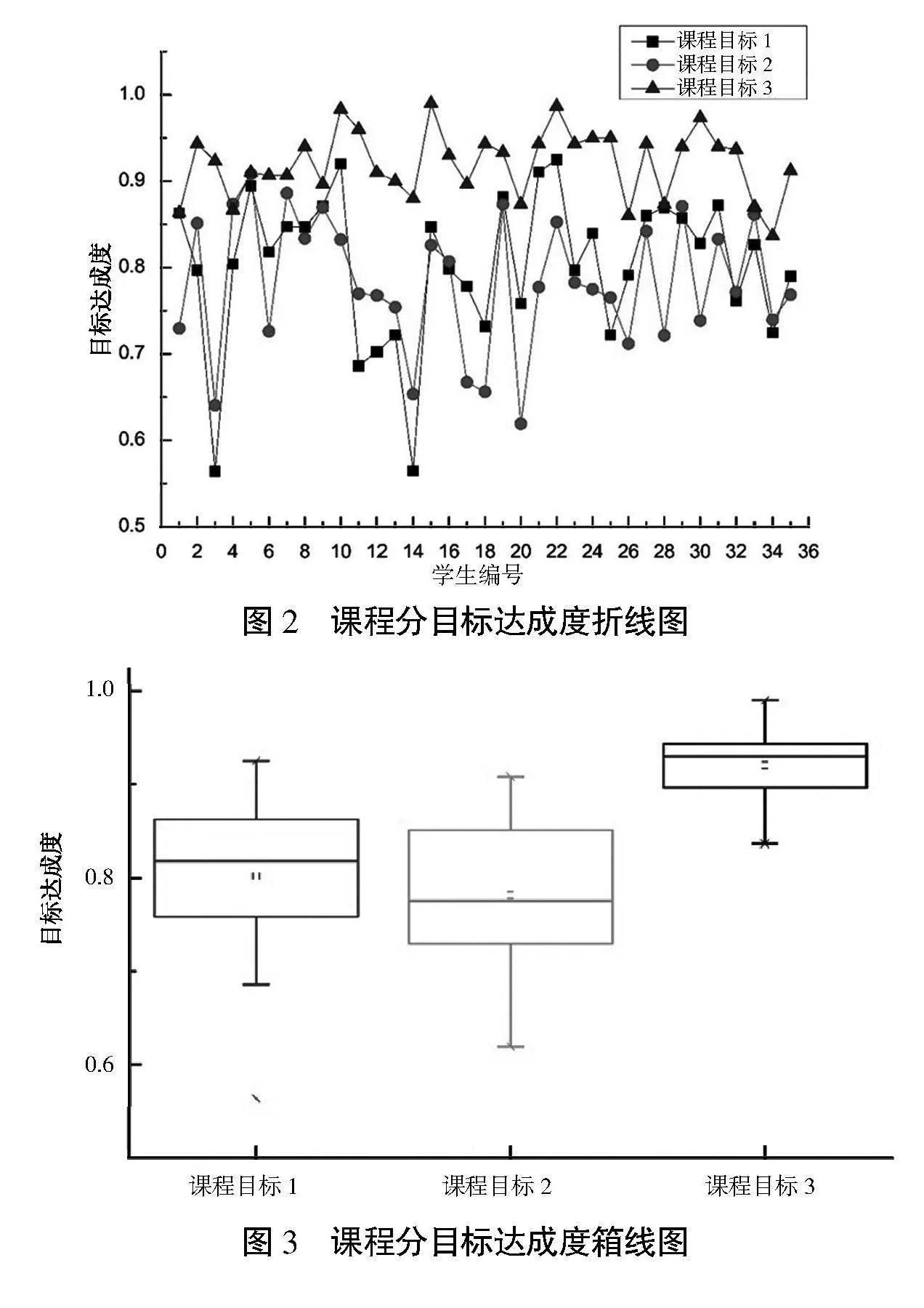

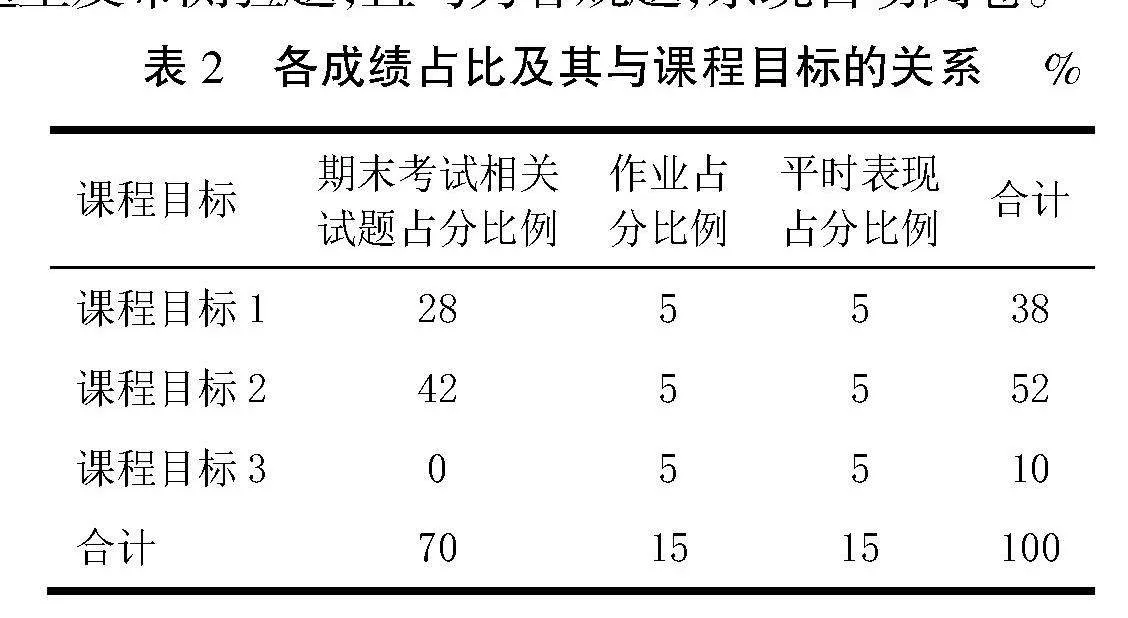

本课程由任课教师自行命题。目标达成度的折线图和箱线图分别如图2和图3所示。由图2和图3可知,课程目标1、2和3的达成度平均值分别为0.80、0.78和0.92,中位数分别为0.82、0.78和0.93。目标3的达成度普遍较高,且变异性较小,这主要是因为课程目标3由平时作业和平时表现组成,前者是以实验报告的形式呈现,而后者主要是实践环节的表现,因此得分普遍较高。

图2 课程分目标达成度折线图

图3 课程分目标达成度箱线图

课程总目标达成度D的计算方法如下

D=∑■■WiPi ,(1)

式中:Wi为第i项课程目标的权重,Pi为第i项课程目标达成度。根据表2数据,可以计算得出本门课程的总目标达成度为:D=0.80×38/100+0.78×52/100+0.92×10/100=0.80。

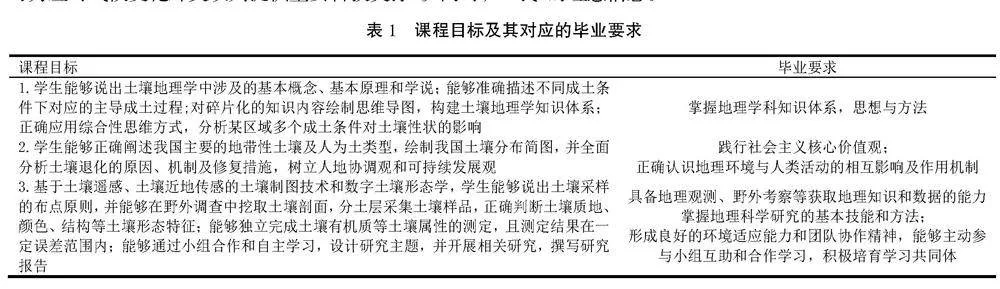

另外,本文还分析了学生的末考卷面成绩和平时成绩之间的关系(图4)。由图4可知,末考卷面成绩和学生平时成绩呈线性正相关关系,表明平时的学习态度对期末卷面成绩的影响显著。

图4 学生末考卷面成绩和平时成绩关系图

5 结束语

在师范专业认证的背景下,课程教学以立德树人为理念,积极践行“三全育人”的教学方案,并基于师范类专业认证所倡导的学生中心和产出导向理念,将土壤地理学的教学内容、教学模式等进行一系列改革,取得了一定的教学效果。但后续教学内容还需动态更新,教学模式还需不断创新,过程性评价还需进一步细化和科学化。比如,小组任务是以小组整体表现给定成绩,小组内虽有组内学生互评,但学生可能碍于同学友谊而使评价结果有失公允,因此,难免存在部分“滥竽充数”的现象。在分组任务中,教师应尽可能减少组内人数,并确保组内成员都有任务,最终实现大家的合作和共同进步。

参考文献:

[1] 孟晓燕,吴丽丹,吕英英,等.师范专业认证背景下物理化学课程目标达成度评价与持续改进[J].江西化工,2023(4):114-117.

[2] 张甘霖,史舟,王秋兵,等.新时代土壤地理学的发展现状与趋势[J].土壤学报,2023,60(5):1264-1276.

[3] 龚子同,陈鸿昭,张甘霖.寂静的土壤[M].北京:科学出版社,2015:85.

[4] 夏龙龙,遆超普,朱春梧,等.中国粮食生产的温室气体减排策略以及碳中和实现路径[J].土壤学报,2023,60(5):1277-1288.

[5] 刘云杉.文理交融,通情达理[J].教育家,2022(42):10-11.

[6] 张怡红,刘国艳.专业认证视域下的高校师范专业建设[J].高教探索,2018(8):25-29.

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.20.038

基金项目:咸阳师范学院2021年教育教学改革研究项目(2021Y019)

作者简介:董莉丽(1979-),女,博士,副教授。研究方向为生态修复与环境效益评价和地理学教育教学研究。