产教融合背景下西藏高职农业类专业群协同育人机制研究

2024-10-17杜欣

摘 要:该文首先分析西藏高职农业类专业群发展现状,然后探讨西藏高职农业类专业群协同育人机制的构建,最后论述专业群协同育人机制的实施保障。旨在构建适应西藏农业产业发展需求的高职农业类专业群协同育人机制,推动西藏高职农业类专业群协同育人机制的发展,提高人才培养质量,促进产业与教育的深度融合,为西藏地区农业产业发展提供有力的人才支撑。

关键词:产教融合;西藏;职业教育;农业专业群;协同育人

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)20-0152-04

Abstract: This paper first analyzes the development status of Tibet's higher vocational agricultural professional groups, then discusses the construction of the collaborative education mechanism of Tibet's higher vocational agricultural professional groups, and finally discusses the implementation guarantee of the collaborative education mechanism of the professional group. The purpose is to build a collaborative education mechanism of higher vocational agricultural professional groups that meets the needs of the development of Tibet's agricultural industry, promote the development of the collaborative education mechanism of Tibet's higher vocational agricultural professional groups, improve the quality of talent training, and promote the deep integration of industry and education. Provide strong talent support for the development of agricultural industry in Tibet.

Keywords: integration of industry and education; Tibet; vocational education; agricultural professional group; collaborative education

随着我国对职业教育改革与发展的不断深化,产教融合已成为推动高素质技术技能人才培养的重要途径。2023年国家发展改革委、教育部等八部委联合印发了《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》,要求到 2025 年,通过培育产教融合试点城市、在重点行业推进产教融合、培育产教融合型企业、夯实职业院校发展基础、建设产教融合实训基地、深化产教融合校企合作和健全激励扶持组合举措等,推动产业需求更好融入人才培养全过程,形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。2022年12月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》明确提出以提升职业学校关键能力为基础,以深化产教融合为重点,打造市域产教联合体、行业产教融合共同体。2021年11月,国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》强调要加大涉农职业院校建设力度,推动农业类专业群协同育人,以适应农业现代化和乡村振兴的需求。专业群协同育人作为一种新型的育人模式,已成为产教融合发展战略的重要组成部分。

《西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出要提高农牧业市场竞争力,全面加强农牧林业种质资源保护和利用,高标准建设一批青稞、牦牛、藏香猪、藏羊等特色农畜产品生产基地,稳定青稞播种面积,提高农畜产品供给保障能力。西藏作为我国西部重要的农业发展区域,其高职农业类专业群协同育人的成效直接关系到区域农业人才的培养质量和农业产业的发展。本研究以西藏职业技术学院为例,聚焦西藏高职农业类专业群协同育人的实践探索。通过梳理当前协同育人的现状和挑战,尝试构建一个科学、高效的专业群协同育人机制,以促进西藏高职农业类专业人才培养与产业发展的深度融合。

1 西藏高职农业类专业群发展现状分析

1.1 西藏高职农业类专业群基本情况

高原特色农牧业是立足西藏生态安全屏障的重要产业,是巩固拓展脱贫攻坚成果、服务乡村振兴战略的基础产业。西藏职业技术学院以“双高”建设为契机,以服务高原特色农牧业为主线,以作物生产与经营管理专业打头,融入畜牧兽医专业、草业技术专业和园艺技术专业,组建的农业类专业群旨在服务西藏经济社会“十四五”期间农牧产业的转型升级和高质量发展。

作物生产与经营管理专业群对接优质粮油、现代园艺、优质饲草、优质藏药材与优质畜禽五大板块。以青稞、蔬菜、茶叶、葡萄、藏药材、饲草、牦牛、藏香猪和藏鸡等西藏特色农畜产品有效供给为己任,服务西藏有机生态农牧业和高原特色生物产业。

1.2 专业群人才培养定位

围绕西藏是重要的国家安全屏障、重要的生态安全屏障、重要的战略资源储备基地和重要的高原特色农产品基地[1],培养靠得住、用得上、留得下、会思考和能实战的高素质技能型人才[2]。靠得住是指能够坚定社会主义理想信念,厚植“三农”情怀和精益求精的工匠精神。用得上是指能够利用一技之长迅速适应工作岗位,在基层岗位上发挥专业技能。留得下是指能够立足西藏、服务西藏、扎根西藏、不怕艰苦、勇于奉献和可持续发展。会思考是指能够主动发现问题、提出问题、独立思考,通过科学思维探讨并提出解决办法。能实战是指能够在实践中灵活运用知识技能,解决农牧业生产过程中的实际问题。

1.3 校企合作情况

专业群与拉萨市净土产业投资开发集团有限公司、拉萨市曲水县才纳乡国家现代农业示范区、西藏自治区农牧科学院(农业研究所、蔬菜研究所、畜牧兽医研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所和农产品开发与食品科学研究所)、西藏保田农牧机械有限公司、西藏自治区兽医生物药品制造厂和西藏藏草生态科技有限公司等多家企事业单位建立了合作关系。

1.4 存在问题和不足

目前专业群的设置与区域农业产业链的需求存在一定程度的脱节,导致人才培养与市场实际需求不相符,毕业生就业对口率偏低。课程内容更新滞后,不能及时反映产业发展的新技术、新趋势[3]。缺乏对现代农业技术和管理知识的及时更新。实验实训基地建设滞后,校企合作实习实训机会有限,实践教学内容与企业实际操作存在差距。教师队伍结构不合理,教师队伍缺乏行业背景和实践经验,难以满足产教融合的教学需求。校企合作机制不健全,缺乏有效的激励和保障措施,企业积极性不强,参与度不高,合作形式单一,合作内容多停留在表面层次,如仅提供参观见习机会或少量实习岗位等。教育资源与产业资源的整合程度不高,尚未充分达到相互优势的补充和资源的有效共享。专业群服务产业发展能力不足,既有西藏区域市场主体发育不足,对高等职业教育的支撑性不够的问题,也有高等职业教育学校在前期高校毕业生就业政策对专业教学的弱化,存在“惯性”办学的情况[4]。

2 西藏高职农业类专业群协同育人机制构建

2.1 构建协同育人机制的原则

为了确保西藏高职农业类专业群协同育人机制的有效构建,建议在制定机制时遵循以下五大原则,即需求导向原则、资源共享原则、互利共赢原则、创新驱动原则和实践能力培养原则。

需求导向原则指协同育人机制的构建应以区域经济和产业的需求为导向,紧密结合西藏农业发展的实际需要,确保人才培养与市场和企业需求相匹配。资源共享原则指促进学校与企业之间资源的共享与互补,包括师资、场地、设备和技术等,实现教育资源的最优配置,提高资源利用效率。互利共赢原则指确保学校、企业、学生等多方利益相关者在协同育人过程中实现互利共赢,激发企业参与育人的积极性,增强学生就业和创业能力。创新驱动原则指鼓励教育教学方法和模式的创新,引入现代教育技术,提高教学质量和效率,培养学生的创新意识和创新能力。实践能力培养原则指强化实践教学环节,增加学生的实际操作和实习实训机会,确保学生能够将理论知识与实际操作相结合,提升实践能力,塑造高职学生的核心竞争力。

2.2 构建协同育人机制的框架

构建协同育人参与主体框架,形成由行业组织、高等学校、龙头企业组成的组织构架,深入挖掘多方共同利益与需求,成立产教融合共同体。形成一个资源共享、优势互补的平台,有助于人才培养与产业发展的紧密结合,推动行业的技术进步和产业升级。例如,全国智能感知与能源装备产教融合共同体由中国能源建设集团天津电力建设有限公司、天津大学、天津海运职业学院等联合上下游企业、普通高校、职业院校和科研院所共同组建。

构建协同育人实施平台。包括重构人才培养方案、共建课程体系、共建校企师资队伍和共用实验实训场所[5]。在产教融合共同体框架下不断开展行业技术人才培养、师资队伍建设、企业员工培训、校企教材开发、教科研课题共研、专利共申共享、校内外实训基地共建、党支部共建和学生社会实践等活动,通过校企协同育人实现校企双方互利共赢。

2.3 构建协同育人机制的实施路径

依托西藏农牧职业教育联盟,联合西藏农牧产业协会、西藏农产品协会、西藏特色产业协会和产教融合企业共同参与,优化专业设置和人才培养方案修订,根据行业企业标准重构专业教学标准,开发适应西藏地区区情的农业类专业群优质教学资源。根据专业群职业岗位群的人才需求,建立基于专业群4种学生成长路径,对接X证书考核需要,建立教学标准与X证书标准融通、职业教育与职业培训融合、学校教育与终身学习衔接的模块化专业群课程体系。课程体系包括群共享课程、职业技能课程、课证融通课程及顶岗实习4个层次,分别对应学生通用能力培养、专项能力培养、综合能力培养及就业创业能力培养,在职业技能型模块课程、复合型模块课程、创新型模块课程中落实1+X证书教育要求。以农业企业典型工作任务、工作过程或真实生产任务为载体,加入现代农业的新技术、新工艺、新规范。

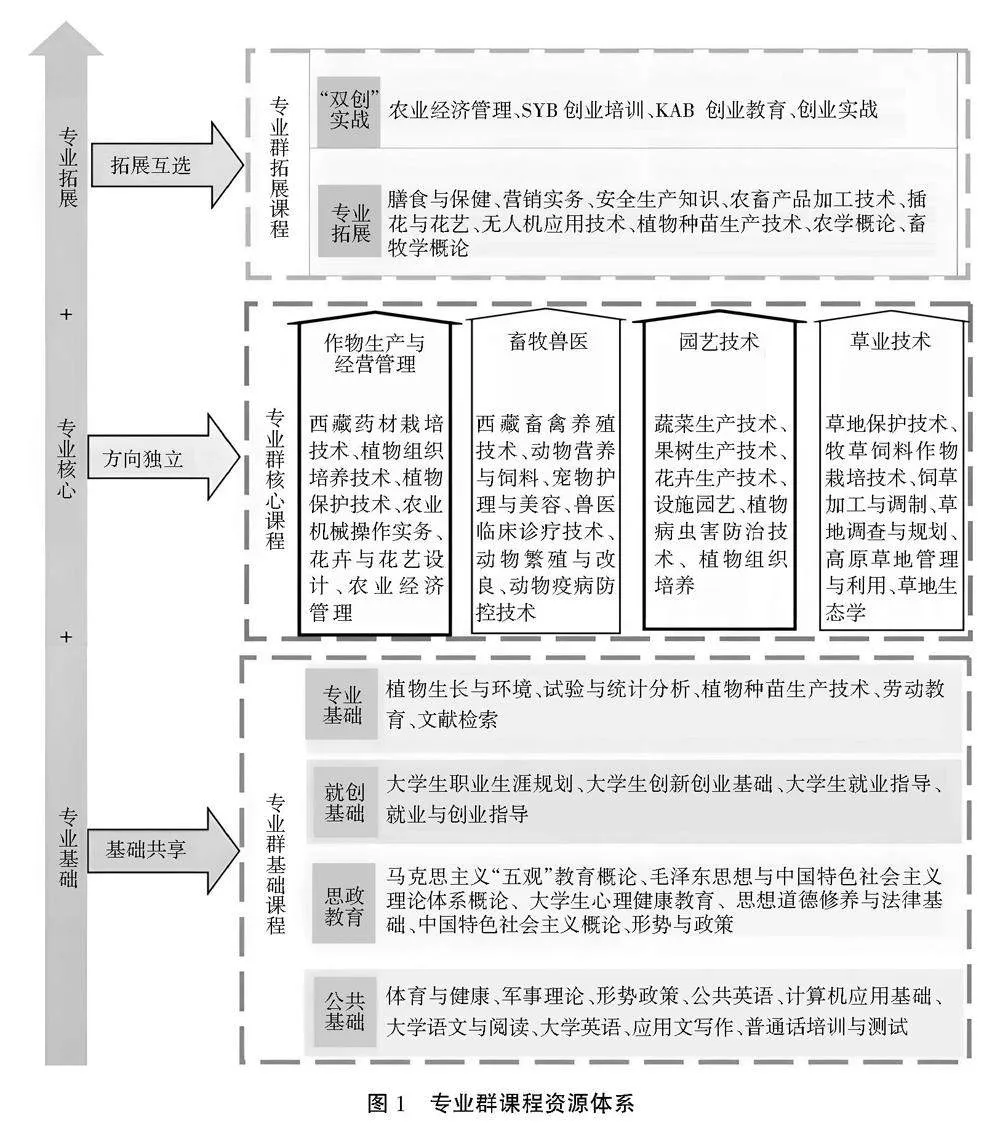

课程资源共享:通过建设专业基础课程库、专业核心课程库、专业拓展课程库,实现群内作物生产技术、动植物保护技术、农牧业信息化、农牧业经济管理、试验与统计、农畜产品加工与检测及农产品市场营销等教学资源共享。职业技能课程面向家庭农场粮食生产、家庭农场畜禽养殖、牧草生产及利用和农业无人机应用等岗位,设置西藏作物栽培技术、西藏畜禽养殖技术、兽药制剂工艺、蔬菜生产技术、植保无人机操作技术和牧草栽培技术等课程,学生学习完成后可以考取农业技术员、家庭农场粮食生产经营、农业经济组织经营管理、家庭农场畜禽养殖、动物疫病防治员、动物疫病检验检疫员、农产品供应链与品牌管理、有机检查员、农艺工和农作物植保员等职业技能等级证书。专业群课程资源体系如图1所示。

实训平台共用:建立专业群实训信息化管理平台,将农业类专业的植物种子实验室、草地农业生态系统实训室、组织培养实训室、集装箱水培实训室、西藏兽药重点实验室和农牧综合实践教学基地等实训场所进行信息化调配,建设3D数字化标本室、虚拟仿真实训室、农畜产品加工车间,实现专业群内实训平台资源共管共用。

师资队伍共建:基于产学研一体,建立农牧行业技能大师工作站,培育一批农畜产品生产、加工、检测领域的科技领军人才,培养一批研发能力过硬、能引领改革的专业带头人。聘请行业技术专家、大国工匠、首席技师,采用柔性方式进入大师工作站工作,建设“双师”培训基地,培养一批理论能力、实践能力过硬的中青年骨干教师。依托课程资源库建设以课组队,依托学生证书培训考核以证组队,依托国赛、行赛备战以赛组队,实现师资队伍共建。

建立协同育人考核评价机制:完善教学管理平台,充分利用大数据、人工智能等现代技术,统一建设服务“课前、课中、课后、考核”于一体、聚焦“资源推送导学、学习轨迹记录、结果评价反馈”全循环、服务“校内学习、校外实践”成长全空间的专业群教学评价系统,记录学生学习状态、学业水平数据、第二课堂成长、顶岗实习和毕业设计成绩,实现对学生成长的客观评价和个性化培养。运用大数据技术开展教学过程监测、学情分析和学业水平诊断,构建课程教学效果、专业基本能力效果、专业人才培养效果的评价系统,促进专业群人才培养工作质量提升。

3 西藏高职农业类专业群协同育人机制的实施保障

3.1 政策支持与资金保障

可参照教育部与山东、甘肃、江苏和浙江等联合推动职业教育改革创新经验做法,积极争取教育部支持,在机制体制、改革举措、配套政策和职业教育布局等方面大力支持职业院校与企业共建实训基地和技术服务创新平台、支持职业院校双师结构师资队伍建设意见等配套政策,为职业教育内涵建设提供制度保障。对参与协同育人的农业企业实施税收优惠、财政补贴等激励政策。探索建立多元化的资金投入机制,包括政府专项资金、职业教育质量提升专项经费、企业赞助和社会捐赠等,确保协同育人项目的资金需求得到满足。

3.2 组织机构与制度保障

建立组织架构,明确各参与主体的职责和任务,建立专业群建设指导委员会,由政府部门、高职院校、行业协会和企业共同参与产教融合协同育人的组织管理。

加强政府引导和政策支持,建立政策激励机制。建立跨二级学院、跨专业的专业群建设指导委员会,人员由政府部门、行业协会、企业高管和学校专家组成,指导和促进专业群建设和教学改革,发挥委员会在办学治校、人才培养中的主观能动性。

制定一系列管理制度,包括教学质量监控、学生实习管理、校企合作规范、人才培养评价和绩效考核激励等,确保协同育人的规范化、制度化和可持续化。

3.3 动态调整与质量控制

在全面质量管理和“零缺陷”管理思想指导下,推进内部质量体系和质量文化建设。通过建立目标体系,完善标准体系和制度体系,构建常态化内部质量控制体系。依托智慧校园和大数据技术,全面推进专业群质量文化建设,委托第三方专业评价机构,建立专业群年度质量报告制度,针对存在的问题,不断优化调整人才培养目标、培养模式、培养方法等核心要素,构建动态调整、自我完善的发展机制。

4 结论与展望

农业类专业是西藏职业技术学院的传统优势专业,在产业转型升级产教融合背景下,构建农业类专业群协同育人机制势在必行。构建需求导向、资源共享、互利共赢、持续发展、创新驱动和实践能力培养的专业群协同育人机制,对提升人才培养质量、促进产业与教育深度融合具有重要意义。

未来,西藏高职农业类专业群应继续优化协同育人机制,加强政策支持与资金保障,完善组织机构与制度建设,实施动态调整与质量控制。通过校企深度合作,不断更新课程内容,强化实践教学,培养更多适应现代农业产业发展需求的高素质技术技能人才,为西藏农业产业的可持续发展提供坚实的人才支撑和智力支持。同时,应进一步探索产教融合新模式,推动教育链与产业链的有效对接,实现教育与产业的共同发展。

参考文献:

[1] 王琼,娄源冰,刘旭明.西藏高校人才培养特性分析与思考[J].西藏大学学报(社会科学版),2012,27(2):150-155.

[2] 陈青姣.高原特色农牧业产业集群动力机制分析——以西藏为例[J].现代农业科技,2018(2):264-266.

[3] 侯芳菲,曹佳,房静.技能大赛引领下的《仪器分析》课程教材建设及教学信息化研究[J].天津化工,2019,33(5):50-53.

[4] 王明雄,巴果.西藏高职院校专业结构与区域经济社会协调发展机制初探[J].中国职业技术教育,2020(33):90-96.

[5] 张思檬.产学合作机制下会计学专业人才培养路径探讨[J].时代经贸,2020(30):70-71.

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.20.036

基金项目:2023年西藏自治区高等教育教学改革研究课题一般项目(JG2023-74)

作者简介:杜欣(1983-),男,硕士,副教授。研究方向为草业科学、高等职业教育。