社会组织参与乡村振兴的政策注意力配置研究

2024-10-17尹彪

摘 要:以扎根理论质性研究方法,对32份省级以上部门发布的“社会组织参与乡村振兴”的政策文本进行三级编码,构建政策工具类型和社会组织助力乡村振兴主要任务内容的双元分析框架。研究发现,政策工具类型参考点多于政策任务内容,反映出政府更注重实际操作和工具的使用。在政策工具类型中使用频次从多到少依次为能力建设型工具、权威型工具、符号与劝诫型工具、学习型工具和激励型工具。在任务内容方面,推动社会组织助力乡村社会治理最受关注,助力乡村经济发展、乡村人才振兴的参考点也较多,但对生态振兴和文化振兴方面关注的相对较少。研究结论为优化政策工具使用结构和完善政策任务内容体系提供政策启示,建议引入更多激励手段,关注人才引入和生态振兴,促进乡村全面和可持续发展。

关键词:社会组织;乡村振兴;注意力配置;扎根理论;政策工具

中图分类号:F323 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)20-0034-06

Abstract: Using a theoretical qualitative research method, 32 policy texts on "Social Organizations Participation in rural revitalization" issued by departments at or above the provincial level were coded at three levels, and a dual analysis framework was constructed of the types of policy tools and the main tasks of social organizations in assisting rural revitalization. The study found that the reference points for policy tool types are more than the content of policy tasks, reflecting that the government pays more attention to practical operations and the use of tools. Among the types of policy tools, the frequency of use is from more to less, capacity-building tools, authoritative tools, symbol and admonishing tools, learning tools and incentive tools. In terms of task content, promoting social organizations to assist rural social governance has attracted the most attention, and there are also many reference points to assist rural economic development and80984ff284893d78cdc29dcdf1019440ef369b84306e699dffddc41695178663 rural talent revitalization, but relatively little attention has been paid to ecological revitalization and cultural revitalization. The research conclusions provide policy inspiration for optimizing the use structure of policy tools and improving the content system of policy tasks. They suggest introducing more incentives, focusing on talent introduction and ecological revitalization, and promoting comprehensive and sustainable rural development.

Keywords: social organization; rural revitalization; attention allocation; grounded theory; policy tool

社会组织是人们为了有效地达到特定目标而按照一定的宗旨、制度、系统建立起来的共同活动集体。在静态上看,它是一种具有非政府特性的社会结构单元;在动态上看,它是聚合社会行动者和协调各种活动以实现特定社会目标的过程。社会组织具有高度的灵活性和适应性,在促进村民组织化、整合乡村资源、提升村民技能水平、改善村民生活质量等方面发挥显著作用,能够为乡村振兴提供更加多元化的支持[1]。然而,在实践过程中,由于受资金、技术、人才和制度等多种因素制约,社会组织在乡村振兴中的作用得不到充分发挥。

基于此种情形,民政部和各省民政厅陆续出台多份关于动员引导社会组织参与乡村振兴的政策文件,这对于推动地方政府构建更具活力和可持续发展的乡村振兴机制起到了重要的促进作用。但由于治理主体注意力的有限性,无论是中央还是地方的相关政策都难以覆盖社会组织参与乡村振兴的各个方面。因此,有必要通过研究政策注意力的配置,更好地理解政府在决策中的关注点,了解政府对不同议题的关注程度。本文选取32份中央和省级引导社会组织参与乡村振兴的政策文件为分析对象,围绕中央和地方政府对于社会组织参与乡村振兴,最关注的任务内容和最常使用的政策工具类型两个问题进行分析,以期有针对性地优化政策,制定更具可操作性的政策方案,减少政策实施中的阻力和困难,提高政策实施的效果。

1 文献回顾

国外对社会组织的研究起源于工业革命时期的慈善组织。由于接连经历了市场失灵与政府失灵,西方学者开始认识到非营利组织的重要作用,认为非营利组织能弥补市场失灵和政府失灵所导致的公共服务空缺,发挥替代的作用,由此让社会组织成为国外学者关注的焦点。之后莱斯特·M.萨拉蒙(Lester M. Salamon)[2]在认识到非营利组织发展过程中面临的挑战后,提出了非营利组织存在“志愿失灵”的观点,主要表现为慈善功能不足、家长制作风、服务的专业性欠缺、活动对象局限性和被环境同化等。对此萨拉蒙提出“委托政府”理论,认为政府与非营利组织应达成一种相互依赖各自比较优势的分工。

国内关于社会组织参与乡村振兴的研究主要围绕3个方面展开:一是社会组织参与乡村振兴的意义研究。有研究者认为社会组织善于整合分化的乡村社会利益和消解社会冲突,同时也是防范化解乡村社会风险和重塑治理秩序的有力抓手[3]。有研究者认为,社会组织能够提供差异化的公共产品和公共服务,有助于弥补市场失灵和政府失灵[4]。二是社会组织参与乡村振兴面临的困境研究。比如农村社会组织面临法律支持不足、政府管制缺位、村民信任感缺乏等引发的合法性困境,也面临着“缺乏多样性无法对接大众群体需求,又由于缺乏专业性无法对接小众群体需求”[5]的能力困境。三是社会组织参与乡村振兴的路径研究。有研究者认为,对社会组织进行“在地性转化”与“在地性整合”,能够促使社会组织获取更多信任资源,在结构和认知上深度嵌入乡村治理[6]。有研究者认为,形成官民共治的协同治理机制、弘扬中华优秀传统文化、保证村民的主体地位有助于社会组织更好地服务乡村振兴[7]。可以看出,当前学术界对社会组织参与乡村振兴的研究,主要集中于参与价值、参与困境参、参与路径等理论讨论,对政府制定和实施的相关政策的关注还相对较少,也缺乏对政府推进乡村振兴政策具体内容的深度解读和分析,未能全面理解社会组织在政策环境下的行为和反应。

国外关于注意力研究最初源自心理学领域,探讨社会个体在感知和认知过程中如何选择关注特定信息,而忽略其他信息。随着信息技术的发展,组织和个体面临着越来越多的信息,管理学者开始关注在信息过载的环境中,个体如何有效地管理和分配注意力资源。注意力被视为一种有限的心理资源,不同的认知任务都在竞争这一有限资源。Simon[8]最先将注意力概念引入管理学领域,强调了注意力的分配和信息处理对于决策的影响。他认为,管理者通过关注特定的信息、选择性地处理信息,以及在信息搜索和评估中使用简化策略,来应对信息的复杂性。布赖恩·琼斯(Jones B)[9]在对议程设置过程进行讨论的过程中发现某些问题被提升到公共关注的议事日程上,而其他问题则可能被忽视。通过对政策议程形成和政策变迁的案例研究,进一步探讨了注意力在公共政策运行过程中的作用,注意力的分配和政策制定者的选择会影响哪些问题成为政治关注的焦点,从而影响公共政策的制定。奥卡西奥(Ocasio W)[10]在其研究中提出了“注意力基础的观点”,进一步强调了决策者在制定决策时将注意力集中在特定问题上的重要性。他认为,组织的行为和决策是由注意力的引导和分配来决定的,而这些决策直接影响组织的行为和适应。

注意力配置为分析政府工作重心提供了理论视角,在我国也引起学术界关注并开展相关研究。有研究者以我国2011—2021年专精特新政策为对象,利用扎根理论和自然语言处理来比较各省份政策注意力,发现全国与省份间存在同构性和差异性并存,反映地方政府在执行上级指示后进行了资源禀赋调整[11]。有研究者对地方政府发布的乡村振兴政策进行文本分析,发现地方政府在乡村振兴战略实施中呈现同步、分层、交叉的注意力演变,空间上由大西南向东北递减;政策工具倾向于供给型、环境型选择[12]。还有研究者通过对地方政府数字乡村建设的政策文本分析,发现不同时期、不同地区的政府注意力分配差异较大,且会在“叠加效应”的影响下与其他政策结合形成综合性政策[13]。

2 研究设计

2.1 样本选取

根据研究主题,本文以“社会组织”“乡村振兴”等关键词在各省民政厅官网和北大法宝数据库进行模糊搜索,共得到国家民政部发布文件3份,地方规范性文件6份和地方工作性文件54份。为增强研究的严谨性,在政策文本层次上,本文选择省级以上的《关于动员引导社会组织参与乡村振兴工作的通知》与《社会组织助力乡村振兴专项行动方案》,对“服务平台启动”和“案例征集”等研究主题无关的文献进行手动剔除,最终筛选出32份契合主题的政策文本(表1)。

2.2 研究方法与分析框架

研究中采用扎根理论质性研究方法,通过对一些非数量化以及一些无结构化的资料进行编码分析,自下而上地对经验事实进行理论的构建。编码过程采用的是程序化扎根理论所主张的三级编码,即开放性编码、主轴编码、选择性编码[14]。扎根理论和政策文本分析在研究方法上具有一定的契合性,尤其在深入理解政策注意力分配方面具有一定的适用性和优势。政策问题通常复杂且多元,涉及各种利益相关者和多方面的因素,受到社会、经济、文化等多方面因素的影响,仅通过表象分析无法全面解释政策实施中的复杂现象,而扎根理论注重对文本内容的深层次的理解,通过对政策文本的拆解和深入挖掘,可以揭示政策制定和执行过程中的内在动因、决策者的思考过程以及注意力分配的规律。

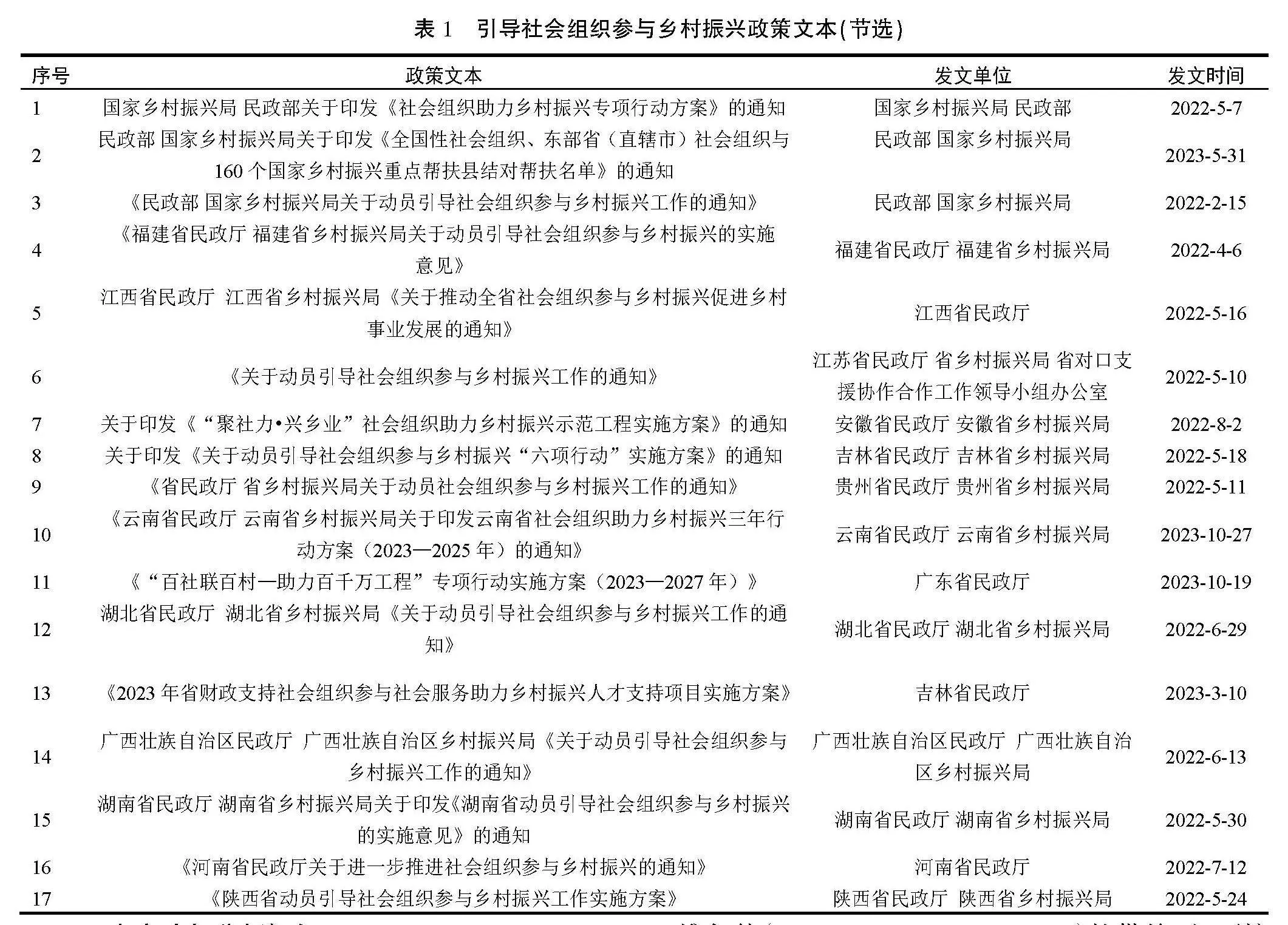

本文基于政策工具类型(X维度)和社会组织助力乡村振兴主要任务内容(Y维度)构建双元分析框架(图1)。政策工具是指政府用来实现特定目标或解决具体问题的手段和方法,针对不同的政策目标来合理选择政策工具有助于政策目标的高效实现。当前应用较为广泛的政策工具分类方式有2种:一种是罗斯韦尔与泽格维尔德(Rothwell Roy and Zegveld)的供给型、环境型和需求型政策工具[15];另一种是施耐德与英格拉姆(Schneider and Ingram)的权威工具、激励工具、能力建设工具、象征性和劝导性工具、学习工具[16]。考虑到施耐德与英格拉姆的分类模型是基于政策工具用于克服政策相关行动的障碍为假设,与动员引导社会组织参与乡村振兴更为契合,且这5种政策工具的分类更为细致,能够更全面地考察和理解政策工具的运用。

具体而言,权威工具主要用于政府等级制度内,由政府合法权威支持的声明,在指定情况下授予许可、禁止或要求采取行动;激励工具则基于“经济人”假设,认为应该通过金钱、自由、生命或其他有形回报的影响使个体积极地采取与政策相关的行动;能力建设工具主要针对由于缺乏信息、技能或执行对政策目标有益的决策或行动所需的其他资源而产生的障碍,因此通过为社会组织提供信息、培训、教育和资源就能使其有足够的动机和意愿参与活动或改变其行为;象征性和劝导性工具可用于鼓励遵守政策、利用政策或支持政策,呼吁在不需要政府强制或激励干预的情况下,在公共或私营部门进行自发活动以进一步实现某些目标,或者仅仅陈述目标和优先事项,从而对某些价值观予以尊重,即使实际上并未采取具体行动来促进这些目标或价值观;学习工具假设决策者对目标不具备清晰的认识,政策工具用于促进政策对象对任务内容达成共识、增长经验,奠定政策优化的基础。

社会组织助力乡村振兴主要任务内容(Y维度)则采用中央提出的乡村振兴的五个核心维度,即产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴,这与产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕的乡村振兴总体要求互为表里。在编码过程中,本文将两种提法的内容与具体政策相结合,形成社会组织助力乡村社会治理、经济发展、人才振兴、文化振兴和生态振兴5个方面。

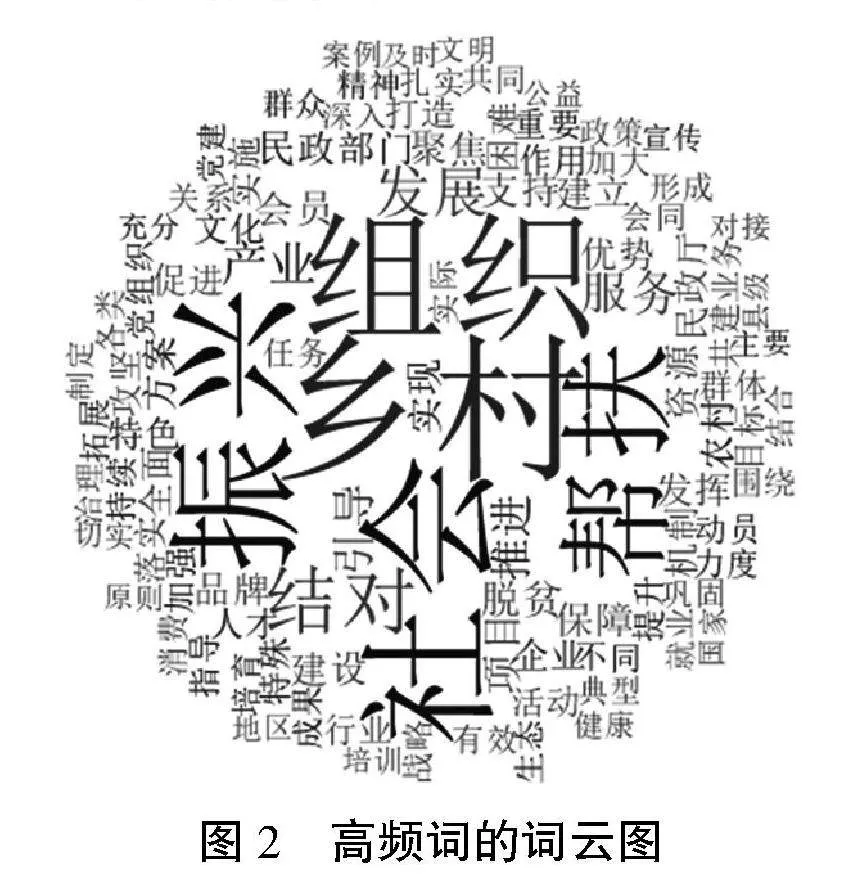

2.3 数据初步处理与文本编码

首先对动员社会组织参与乡村振兴的政策文本进行词频分析,为防止无关项干扰,将“2023”“2025”等数字添加至停用词,最终结果显示如图2所示。从词汇云的显示来看,围绕在“社会组织”“乡村振兴”周围比较突出的是结对、帮扶、发展、产业、服务、脱贫、项目引导、资源和品牌等词汇。据此可以粗略看出当前社会组织参与乡村振兴的主要工作内容,表明社会组织在乡村振兴中注重通过结对帮扶、资源整合、品牌塑造等方式,推动乡村产业发展,助力脱贫致富。这反映了社会组织在乡村振兴中以多方位、多层次的方式介入,致力于乡村全面发展,为农村提供全方位支持。尽管词汇云提供了关键词的可视化,但对于每个关键词的深度解读有限,对于每个关键词的内涵、具体实践和影响因素等需要更多的文本和语境信息。因此,对社会组织在乡村振兴中的功能角色、效果评估等方面的深入洞察,仍需要更多定量和定性的数据挖掘。

其次进行手动编码,经过 NVIVO12的自动编码和聚类分析过程,分散在文本中的文字形成了相对集中的信息节点,但自动编码只能得到大致粗略的信息参考点,存在大量无关社会组织参与乡村振兴、无法概念类属的信息参考点。所以还需要对信息参考点和资料文本进行细致的拆解与分析,使语义相同但词汇不同的参考点编码归类于同一概念的节点中,逐步将数据中的各种现象、概念进行初步的编码,形成初步的概念体系,这一过程也称为开放编码(Open Coding)。主轴编码(Axial Coding)需要对社会组织参与乡村振兴的每一个范畴进行深度分析,寻找这一个范畴的轴心概念类属,分辨出主要类属和次要类属。选择性编码(Selective Coding)是整个过程的最后一步,需要从若干个范畴中找出核心范畴,提取核心概念并将其余各部分关联在核心概念之下,也就是确定主要类属和次要类属。主要类属具有统领作用,能够将多个节点囊括在一个比较宽泛的理论范围之内。

图2 高频词的词云图

3 注意力配置结果分析

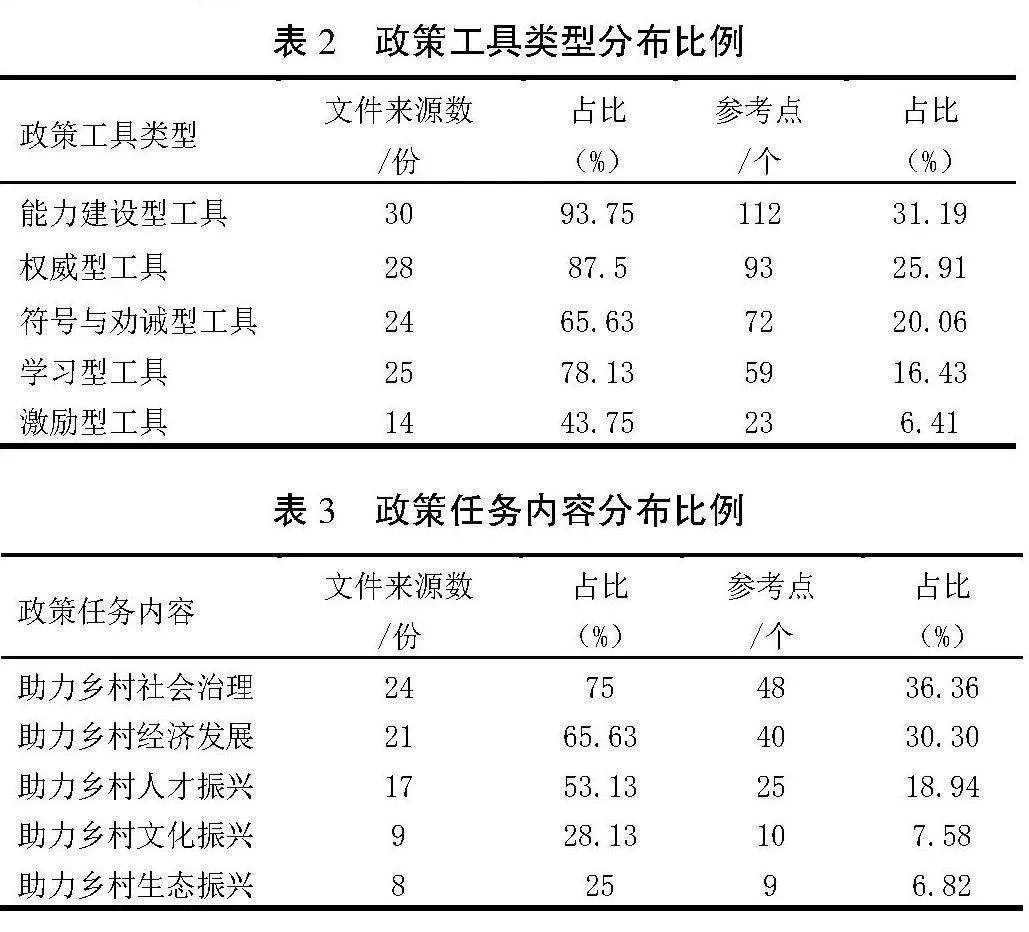

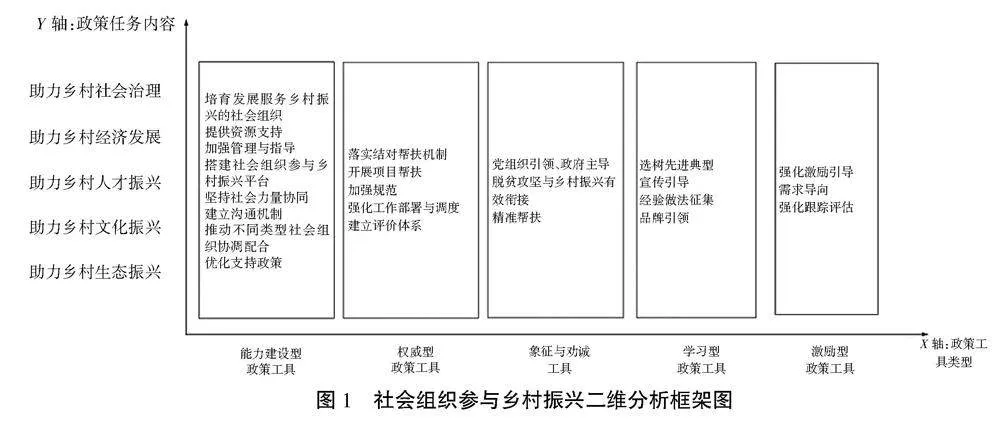

本文采用每一节点的参考点作为指标,测度政府在动员社会组织参与乡村振兴的注意力配置。运用NVIVO12软件编码后能够直观观测每一概念的材料来源数与参考点数量,每一参考点的数量反映了某一概念在政策文件中的出现频率。通过对参考点的定量分析,可以间接识别出在政策文本中哪些议题受到了更多的注意力,哪些相对较为被忽视。总体来看,政策工具类型的参考点数量较多,为359个(表2),政策任务内容的参考点数量为132个(表3),相对于政策工具类型较少。这表明政府部门在政策制定中更注重具体的执行行动和工具的使用,更关心如何在实践中操作和执行,认为通过明确的操作手段和策略可以更好地实现政策目标。因此,在政策文本中更多地强调了操作方式、实施步骤以及具体的行动计划。当然文本表达的差异影响也不容忽视,政策工具可能在文本中有更为明确和可辨认的表达方式,而政策任务和目标可能以更抽象、宏观的方式表述,使得前者更容易在文本中被自动检测和计数。

表2 政策工具类型分布比例

表3 政策任务内容分布比例

3.1 X维度——政策工具类型

能力建设型政策工具在五种政策工具中使用频率最高,共使用112次,占总政策工具类型分析单元的31.19%,文件来源数量为30,占总材料数量的93.75%。其中,直接性扶助社会组织能力发展的政策工具类型较少,但建设孵化平台,支持毕业生、退役军人、乡贤创办乡村社会组织,组织社会组织参与乡村振兴的专题培训,通过政府购买、奖补资助等加强资金支持,在社会组织年检年报、等级评估、人员培训、表彰激励方面加强管理和引导等类型出现频次较多;间接性对社会组织参与乡村振兴支持体系的优化措施种类较多,但推动“五社联动”,建立会商和沟通机制,完善政策支持和保障体系,搭建社会组织参与乡村振兴对接平台,推动不同层级、不同类型、不同领域的社会组织协调配合等措施出现频次较少。

权威型政策型工具共93个参考点,占总政策工具数量的25.91%,有28份材料来源,占比87.5%,仅次于能力建设型工具。其中强调落实具体的帮扶措施的政策工具使用较多,强调落实结对帮扶机制是最常使用的权威型政策工具,如组织动员部分重点社会组织对160个国家乡村振兴重点帮扶县进行对接帮扶,开展社会组织参与乡村振兴“十百千”工程①;其次是开展项目帮扶,包括项目库的共建共享,建立供需项目数据,健全项目对接机制等;政府管制型的权威工具使用较少,如要求定期报送工作情况、调度工作部署,严肃查处假借乡村振兴名义敛财、虚假宣传、违规使用资金等行为,建立评价体系。

符号与劝诫型工具共有72个参考点,占总政策工具数量的20.06%,有24份材料来源。使用最多的为强调组织在引导、指导方面的作用,如强化党建引领、坚持政府主导、加强组织领导;其次是强调发挥社会组织的作用以巩固脱贫攻坚成果与推动乡村振兴,实现二者之间的有效衔接。政策指出要立足乡村实际情况和结合社会组织自身优势,实现精准帮扶。

学习型政策工具共有59个参考点,占总政策工具数量的16.43%,有25份材料来源。学习型政策工具的主要措施如下:选树一批社会组织参与乡村振兴的先进典型,强化示范带动是最常使用的方式。具体操作上,主要是通过开展项目创新大赛、优秀案例评选实现。比如开展“千社进乡村、携手共振兴”专项行动和“万家社会组织助力乡村振兴行动”;加大宣传引导具体包括加大对社会组织参与乡村振兴先进事迹、先进人物宣传力度,供其他社会组织学习借鉴;发挥特色品牌的引领作用也是学习型政策工具的有效手段,如发挥“百社进百村”“皖北行”“走进大别山”的引领示范作用。

激励型政策工具在五种政策工具类型中使用频次最少,有23个参考点和14个材料文件来源。健全评估激励机制是较多使用的方式,如在社会组织评估、评优等工作中适当加大社会组织参与乡村振兴指标的权重和分值。财税支持政策也是重要的激励型政策工具,主要是落实对参与乡村振兴的社会组织的税收优惠政策。

3.2 Y维度——政策任务内容

推动社会组织助力乡村社会治理在5项任务内容中出现频次最高,有48个参考点,占比36.36%,其中为特困人员、失能老人、孤儿和残疾人等弱势群体提供生活照护、学习辅导、康复护理等帮扶救助是工作重点;促进矛盾调解也是社会组织参与乡村治理的重要工作内容,如调解家庭纠纷、邻里纠纷、农村土地承包经营纠纷;最后是引导社会组织与当地村支部开展共建活动,挖掘当地潜力,激发当地治理活力。助力乡村经济发展是参考点数量排序第二的任务内容,其中助力产业融合和产业集聚发展、壮大乡村特色产业等产业帮扶措施和“以购代捐”“以买代帮”等消费帮扶行动是重点工作内容,挖掘就业需求的就业帮扶和提供科技支持的科技帮扶则出现频次较少。助力乡村人才振兴也是社会组织参与乡村振兴的较为重要的任务目标,其中以培育乡村本土人才为主,仅少数文件中出现引进人才。助力乡村文化振兴出现频次较少,主要包括激励社会组织推动乡风文明建设和开展乡村特色文化活动。助力乡村生态振兴的参考点最少,主要包括动员社会组织参与乡村基础设施建设和人居环境改善项目。

4 结论与启示

本文通过采用扎根理论对32份省级以上部门发布的动员引导社会组织参与乡村振兴的相关政策文本进行三级编码,构建了政策工具类型和社会组织助力乡村振兴主要任务内容的双元分析框架,深入分析了社会组织参与乡村振兴政策的注意力配置问题。

研究发现,政策工具类型在政策文本中的使用频次相对较高,其中能力建设型工具、权威型工具、符号与劝诫型工具、学习型工具、激励型工具使用频次依次递减。相较之下,政策任务内容的呈现次序为助力乡村社会治理、助力乡村经济发展、助力乡村人才振兴、助力乡村文化振兴和助力乡村生态振兴,彰显了社会组织在乡村多个领域中的参与和支持。综合而言,社会组织参与乡村振兴的相关政策的制定更注重通过制度性、能力建设性以及劝诫性的手段来激发社会组织的积极性。社会组织在乡村振兴中的具体任务涵盖了社会治理、经济发展、人才振兴、文化繁荣和生态保护等多个方面,显示了政府对其多元功能的认可与期待。

基于以上研究结论,本文得出以下政策启示:第一,优化政策工具类型的使用结构。鉴于激励型政策工具使用频次最少,但对社会组织参与乡村振兴仍然至关重要。因此,可以采用多样化激励手段,不仅包括在评估中加大权重和分值,还可以考虑引入更多灵活的激励方式,如专项奖励、项目支持等,更全面、灵活地激发社会组织的积极性和创新性,促进其更积极参与乡村振兴工作。第二,完善政策任务内容体系。如在人才振兴方面,相对于出现较多的人才培育,社会组织的人才引入功能被忽视,可以鼓励社会组织与高校、专业机构等建立合作关系,引入相关专业知识,促进更广泛的人才交流,共同推动乡村振兴人才引入的工作;在生态振兴方面可以提倡社会组织参与乡村生态振兴项目,支持他们在乡村基础设施建设和人居环境改善的同时开展植树造林、水土保持、可再生能源利用等项目,以推动乡村可持续发展。

注释:

① “十百千”工程指积极引导动员10个自治区级、100个设区市级、1 000个县(市、区)级社会组织与行政村形成结对帮扶关系。

参考文献:

[1] 贾双跃.更好发挥社会参与主体在乡村振兴中的作用[J].中国党政干部论坛,2018(8):60-63.

[2] 莱斯特.M.萨拉蒙.公共服务中的伙伴:现代福利国家中政府与非营利组织的关系[M].北京:商务印书馆,2008:88-107.

[3] 唐兴军,郝宇青.乡村社会治理中的组织再造:价值、困境与进路[J].中州学刊,2021(9):15-21.

[4] 彭正波,王凡凡.制度变迁、公共产品供给效率对社会组织发展的影响——来自中国省级面板数据的经验证据[J].华东经济管理,2019,33(1):32-41.

[5] 钱坤.从“悬浮”到“嵌入”:外生型社会组织参与乡村治理的困境与出路[J].云南行政学院学报,2020,22(1):25-30.

[6] 薛美琴,马超峰.在地性整合:社会组织立体式参与乡村振兴的路径[J].学习与实践,2023(6):131-140.

[7] 朱健刚,邓红丽,熊婧茹.参与式发展的路径比较:对社会组织参与乡村振兴的反思——基于广东省G市L村的案例研究[J].理论探讨,2023(3):91-98.

[8] SIMON H A. Administrative Behavior:A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization[M].New York:Free Press,1947:87.

[9] JONES B. Reconceiving decision-making indemocratic politics:Attention,choice,and public policy[M].LIDY,translated.Beijing:Peking University Press,2010:58.

[10] OCASIO W. Towards an Attention-based View of the Firm[J].Strategic Management Journal,1997,18(S1):187-206.

[11] 樊霞,李传举,张巧玲,等.“同构”还是“差异”:我国专精特新政策注意力分布比较研究[J].科学学与科学技术管理,2024,45(5):24-40.

[12] 彭小兵,彭洋.乡村振兴中地方政府的注意力配置差异与治理逻辑研究——基于410份政策文本的扎根分析[J].中国行政管理,2022(9):80-88.

[13] 李燕凌,苏健.地方政府建设数字乡村的注意力分配差异与政策逻辑——基于435份地方政策文本的量化分析[J].中国农村观察,2024(1):127-145.

[14] STRAUSS A L. Qualitative analysis for social scientists[M]. Cambridge University Press, 1987: 16-20.

[15] ROTHWELL R,ZEGVELD W. Reindustrialization and Technology[M].London:Longman Group Limited,1985:83-104.

[16] SCHNEIDER A H. Behavioural Assumptions of Policy Tools[J].The Journalof Politics,1990(2):514-521.

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.20.008

基金项目:江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX22_2757)

作者简介:尹彪(1998-),男,硕士研究生。研究方向为基层社会治理。