基于CiteSpace的桂北地区传统村落研究进展、热点及问题分析

2024-10-17梁思聪马晏铭宋雨航曹霖

摘 要:传统村落是农村可持续发展的重要资源,而桂北地区是广西壮族自治区内国家级传统村落的主要及密集分布区域,因而桂北传统村落的传承保护及其研究具有重要的现实意义。CiteSpace文献分析结果表明,相关的研究主要经历初步研究、波动增长以及平稳发展3个阶段,该领域的研究热点和前沿主要包括桂北地区传统村落的传承保护、民居艺术、分布格局和空间设计等话题。虽然该领域的研究存在着研究力量不足、产出零散、深度有限等问题,然而未来该领域的研究将会立足既有文献成果,借鉴不同区域传统村落保护及研究经验,从多维视角加深对当地传统村落文化资源的挖掘,讲好桂北传统村落的故事,赋能乡村振兴。

关键词:传统村落;广西;桂北地区;CiteSpace;知识图谱;乡村振兴

中图分类号:F323 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)20-0026-08

Abstract: Traditional villages are an important resource for sustainable development in rural areas, and northern Guangxi is the main and densely distributed area of national-level traditional villages in the Guangxi Zhuang Autonomous Region. Therefore, the inheritance, protection and research of traditional villages in northern Guangxi are of great practical significance. CiteSpace literature analysis results show that relevant research has mainly gone through three stages: preliminary research, fluctuating growth and stable development. The research hotspots and frontiers in this field mainly include the inheritance and protection of traditional villages in northern Guangxi, residential art, distribution pattern, and spatial design. etc. topics. Although research in this field has problems such as insufficient research strength, scattered output, and limited depth, future research in this field will be based on existing literature results, draw on the protection and research experience of traditional villages in different regions, and deepen the understanding of local areas from a multi-dimensional perspective. The excavation of cultural resources in traditional villages, telling the stories of traditional villages in northern Guangxi, and empowering rural revitalization.

Keywords: traditional village; Guangxi; northern Guangxi; CiteSpace; Knowledge Graph; rural revitalization

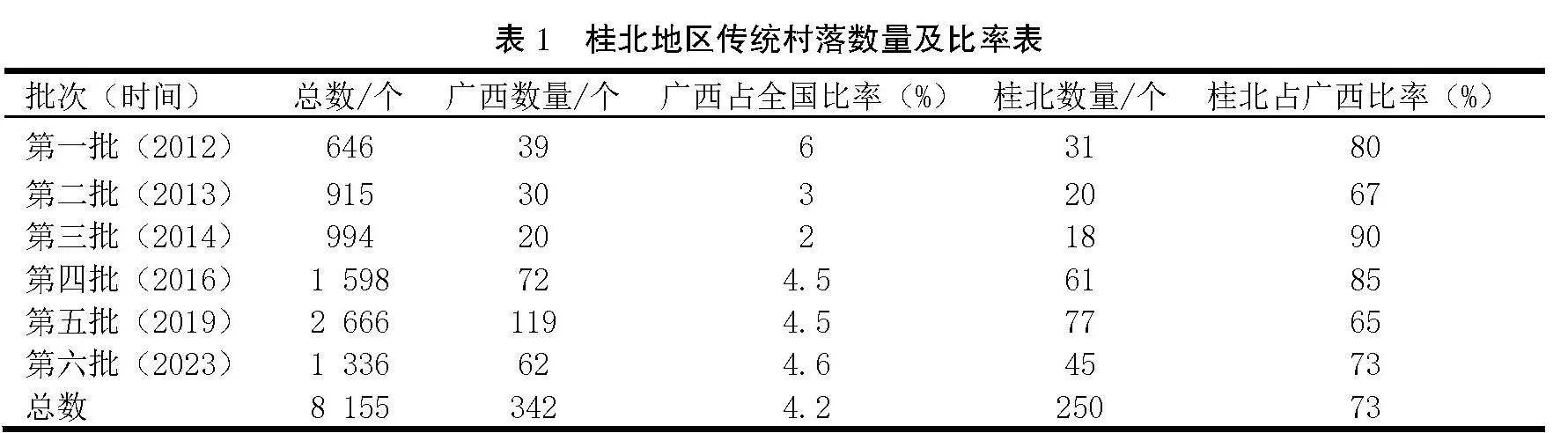

桂北地区即广西壮族自治区的北部,包括桂林、贺州以及柳州北部的三江、融水等地,地处黔、桂、湘三省接壤处。统计数据表明,截至2023年3月第六批国家传统村落名单公布,广西共有342个村落入选国家传统村落,广西数量占全国传统村落总数的4.2%;其中桂北地区共有250个村子入选国家级传统村落,占广西国家级传统村落总数的73%(表1)。广西传统村落主要集中在桂北地区,并呈现出北多南少的分布格局,其中桂北地区柳州三江侗族自治县、柳州融水苗族自治县、桂林灵川县、桂林灌阳县、桂林阳朔区和临桂区以及桂林兴安县是传统村落分布的密集地。

鉴于桂北地区传统村落的代表性和典型性,其研究对广西传统村落而言具有重要的理论和现实意义。学界对桂北地区传统村落的研究始于2003年左右,二十余年的耕耘使该领域取得了一定的文献产出成果。然而,这些年该领域取得了哪些进展?经历了哪些研究阶段?其研究热点和趋势是什么?当前的研究存在哪些不足和问题,又该如何改进?鉴于这些问题,本文借助CiteSpace软件工具,对该领域的文献作计量分析和关键词分析,将其研究现状、进展、趋势和热点直观地呈现出来,以期为桂北地区传统村落的传承保护及进一步深入研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

基于中国知网数据库(CNKI)文献资料的丰富性、全面性以及作为国内学术研究平台的权威性,本文选择中国知网作为数据来源,以确保数据的真实性和可靠性。与此同时,为了保证检索数据的全面性,覆盖其研究成果的历史性及连续性,本文在将“传统村落”作为检索核心主题词的同时,还拓展了“古村落”“传统聚落”的检索,这是由于“传统村落”这个专有名词是从2012年才开始使用的。

2012年4月,住房城乡建设部、文化部、国家文物局以及财政部联合出台的《关于开展传统村落调查的通知》,确定了“传统村落”的概念,认为“传统村落又称古村落,是指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落[1]”。而在此之前,人们将历史遗留下来的、较具文化底蕴的村庄称为“古村落”。2012年12月《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》提出“制定专门规划,启动专项工程,加大力度保护有历史文化价值和民族、地域元素的传统村落和民居[2]”,这是“传统村落”概念第一次出现在党和国家的重要文件当中。

基于“传统村落”的学术史称谓变化,本文对“广西传统村落”(摘取桂北地区)“广西古村落”(摘取桂北地区)“桂北传统村落”“桂北古村落”“三江传统村落”“融水传统村落”“富川传统村落”等主题词进行检索,本文剔除了新闻报道、资讯、摄影作品、会议通知、访谈和书评等文献,从而摘选了2003—2023年的研究成果共500篇有效文献,并按Refworks参考文献格式导出,最后利用CiteSpace进行可视化分析。

1.2 研究方法

目前CiteSpace是学界绘制科学知识图谱的常用软件。本文选用CiteSpace(5.7.R5版本)软件进行计算分析,将关键词、机构、作者等信息可视化。CiteSpace既可以显示时间纵向的发文量、演进趋势等信息,也可以显示空间横向的合作关系以及知识的关联状态。本文将在数据可视化背景下对桂北地区传统村落相关文献资料进行量化处理,分析和显示研究文献之间的相互关系,以便了解和预测该领域的前沿和动态。

2 研究文献的计量分析

2.1 发文量分析

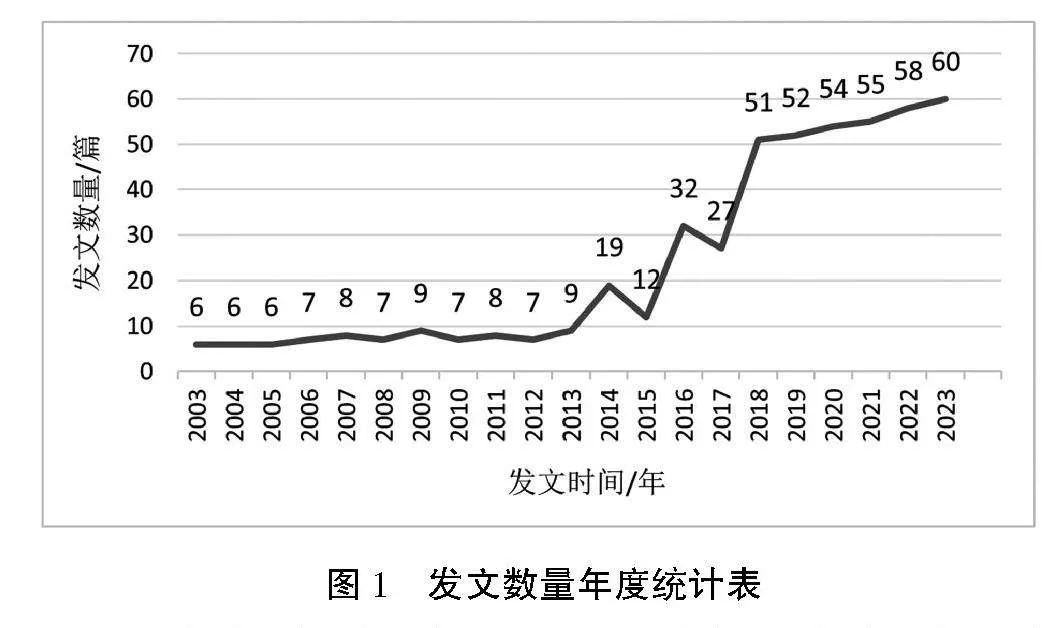

为了宏观地了解学界对桂北地区传统村落的研究状况,本文根据知网数据制作了发文数量年度统计表(图1)。

如图1所示,从整体上看2003—2023年关于桂北地区传统村落的发文量呈现上升趋势,按其趋势,我们可将桂北地区传统村落的研究分为3个阶段:初步研究阶段、快速增长阶段和平稳发展阶段。

2.1.1 初步研究阶段(2003—2012年):强调保护的意义

2003—2012年是桂北地区传统村落研究的起步阶段,每年刊出1~7篇相关研究论文。这一阶段,学界对桂北地区传统村落的关注主要受到了当年新农村建设政策和文化遗产保护政策的影响。2005年中共中央国务院发布《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》,引起了学界对农村发展问题的研究热情。随后,2006年4月,冯骥才等一批学者在浙江西塘发表了“西塘宣言”,呼吁全社会联合学术力量抢救和保护古村落,这是我国文化遗产保护史上第一份宣传、探索古村落保护的价值、意义、途径、方法、手段和目的的“宣言”。概言之,在新农村建设的国家顶层设计和文化遗产保护的时代话题的助推下,桂北地区古村落的开发、传统民居、乡村景观和乡村旅游等开始受到了学界的关注。

图1 发文数量年度统计表

2.1.2 波动增长阶段(2013—2017年):重在路径的探索

在这一期间,学界关于桂北传统村落的研究成果显著增多,增长显著,这与“中国传统村落”的项目启动极大相关。2012年,随着中国传统村落名录第一批名单公布后,广西上榜39个,其中桂北地区31个,占广西的国家级传统村落总数的80%。此外,自2013年起,连续7年中央一号文件都关涉了传统村落保护的相关内容。在此阶段,传统村落被认为是重要的文化遗产和旅游资源,学界开始发掘桂北地区传统村落及其建筑遗产和非物质文化遗产;与此同时,学界开始探索传统村落在经济、社会、文化和生态方面的协同发展路径。

2.1.3 平稳发展阶段(2018—2023年):走向多维的研究

2018—2023年是桂北地区传统村落研究平稳发展阶段,在这一阶段,每年发文量大致保持在50篇以上,该时期文献量比前2个时期有所增加,维持在较高的产出水平,并呈上升趋势。

2021年《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出要“加强村庄风貌引导,保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇”“加大农村地区文化遗产遗迹保护力度”“深入挖掘、继承创新优秀传统乡土文化,把保护传承和开发利用结合起来,赋予中华农耕文明新的时代内涵”[3]。保护传统村落、乡村文化遗产是落实乡村振兴战略的重要举措,文件为传统村落及其文化遗产的保护和研究行动提供了思想指导依据。为了落实乡村振兴战略,扎实推进乡村建设行动,进一步提升乡村宜居宜业水平,2022年5月23日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》,指出乡村建设的过程中要注重保护、体现乡村特色,要“传承保护传统村落民居和优秀乡土文化,突出地域特色和乡村特点,保留具有本土特色和乡土气息的乡村风貌[4]”。该方案为传统村落的文化保护和景观营造指明了方向。

纵观2003—2023年3个阶段文献成果总量可知,学界对桂北传统村落的研究起步较晚,早期的研究文献数量较少,中后期研究成果出现了稳定增长趋势,研究前景良好。近年来学界对桂北地区传统村落的关注及研究与国家乡村振兴战略的实施密切相关。

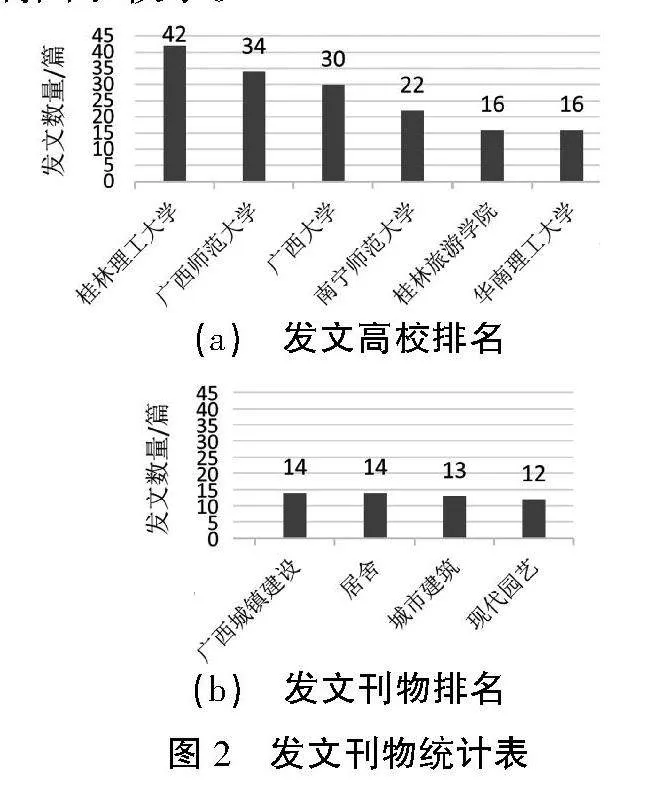

2.2 发文刊物分析

经过CiteSpace数据计算,本文通过图2分析桂北地区传统村落研究的发文期刊。从发表论文数量来看,排名前3名的依次是桂林理工大学、广西师范大学以及广西大学3所高校的学位论文库,排名前10的期刊有《广西城镇建设》《居舍》以及《城市建筑》。数据表明,桂北传统村落的研究成果主要发表在广西高校学位论文库以及广西区内的普通刊物,这些刊物都并非核心刊物,影响因子较小。

(a) 发文高校排名

(b) 发文刊物排名

图2 发文刊物统计表

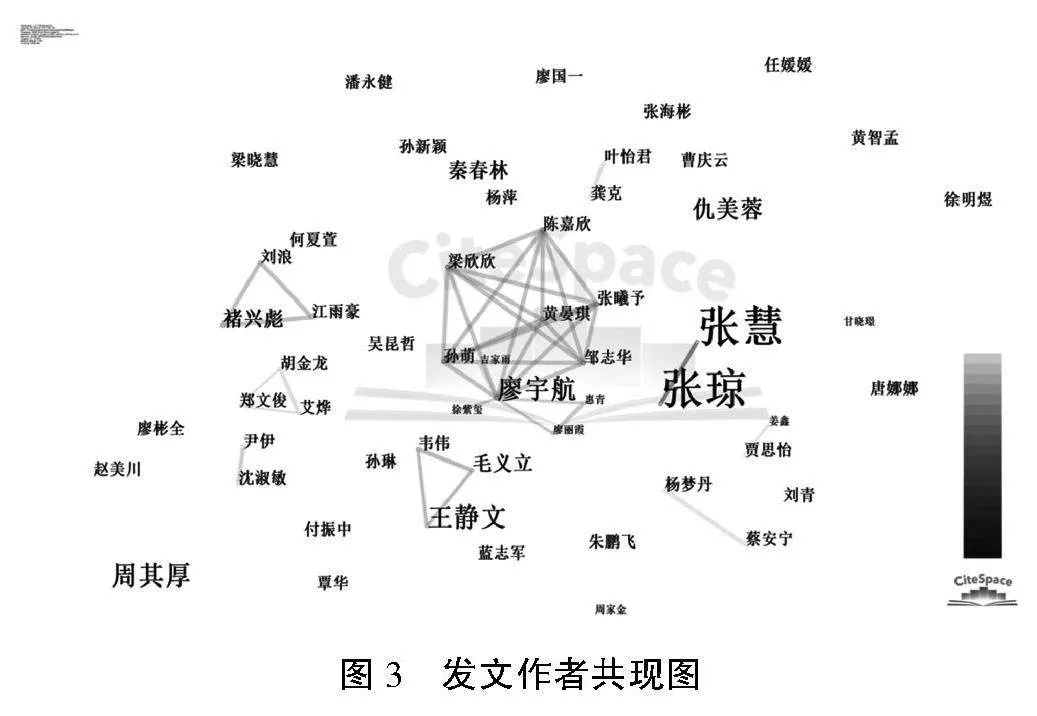

2.3 发文作者分析

CiteSpace可以对发文作者进行计量分析,以便了解某领域的研究力量、合作情况、影响力以及活跃程度。在发文作者共现图中,节点之间的连线多少粗细表示作者之间的合作关系。连线越多,合作人员越多;线条越粗,合作频次越多,合作越密切。而文字大小则表示作者发文量,发文越多,字号越大。

由图3可知,2003—2023年桂林电子科技大学的张慧和桂林旅游学院的张琼发文最多,而且联系密切,据具体统计她们共合作发文20篇,她们主要研究桂林传统村落的景观规划和空间特征。发文量次之的是桂林旅游学院的周其厚、广西大学的廖宇航以及北京林业大学王静文,他们分别各自发表文章8篇;周其厚主要聚焦于乡村振兴下的传统村落保护和旅游开发,廖宇航主要研究桂北地区村落特征、民居群建筑空间形态,王静文主要探究桂北地区传统聚落景观图式、聚落肌理及其保护。发文量排名第三位的是桂林理工大学的仇美蓉,共发表了6篇论文,着力探索桂北传统村落保护与发展。

图3 发文作者共现图

从图3整体来看,桂北传统村落的研究者呈现出“大分散、单群体”的状态。来自不同学科背景的研究者的介入使研究呈现“大分散”的特征,“单群体”意味着该领域的学者形成了学术共同体或小团队。目前学界关于桂北传统村落的研究已形成了一批比较有代表性的研究学者[5],而学者之间的相互合作将会激发桂北传统村落研究的新活力。

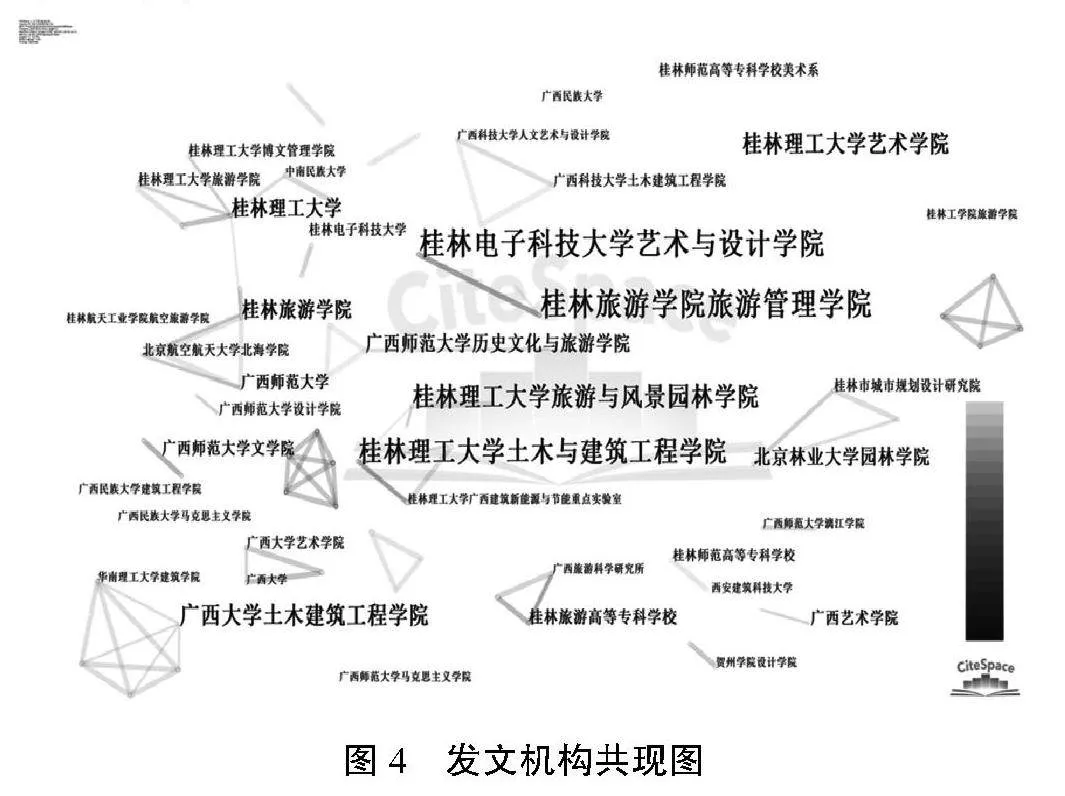

2.4 发文机构分析

发文机构是某个领域研究力量的重要体现,CiteSpace所绘制的发文机构合作网络,呈现了某个领域研究机构之间的合作强度和频率,这对于研究者把握合作模式、知识流动、了解学术前沿以及制定研究策略具有重要意义。

由图4可知,第一,桂北传统村落的发文机构集中于广西区内机构,发文量最多依次为桂林理工大学、广西师范大学、广西大学、桂林旅游学院、桂林电子科技大学;第二,桂北传统村落开展研究的机构主要集中在高校,其次是研究院所、市政府发展研究中心等机构,发文频次超过20次的机构皆属高校,包括5所桂林本地高校和5所非桂林本地高校。其中,桂林理工大学旅游与风景园林学院和桂林理工大学艺术学院,发文量最多,共有70篇论文成果,桂林理工大学主要从风景园林学、城市规划学、艺术设计的视角研究桂北传统村落。从关联程度看,桂林理工大学和广西师范大学依托地域和学科优势,成为了桂北地区传统村落研究的主要力量。从合作密度上看,桂林理工大学与其他发文机构的交流程度较深,广西师范大学次之,但总而言之,各研究机构之间的交流合作还不够密切,合作交流有待进一步加强。

图4 发文机构共现图

3 研究热点可视化分析

3.1 关键词共现图分析

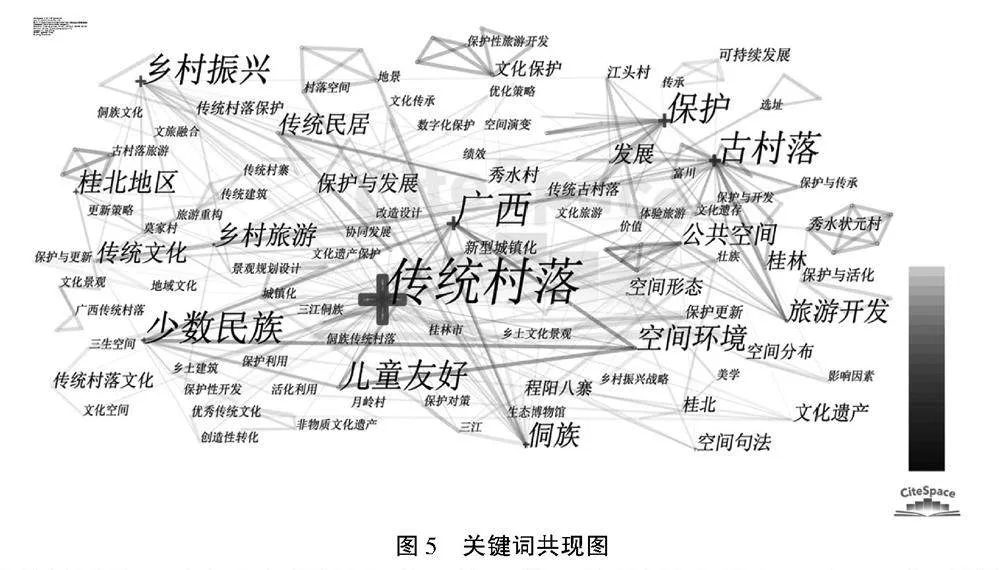

CiteSpace关键词共现图能够反映研究热点和趋势,节点大小表示关键词出现的频率,字号越大,频次越高。因而,本文通过对桂北地区传统村落研究的文献关键词共现图(图5)窥探该研究的热点、趋势及知识结构,并根据出现频次最高的20个关键词制作了高频关键词表(表2)。

由该领域的关键词共现图和高频关键词可知,传统村落、广西、少数民族、古村落、保护、乡村振兴、空间环境、侗族、乡村旅游、桂北地区、旅游开发和公共格局等关键词出现频次较高,它们代表了桂北地区传统村落2003—2023年的研究热点领域。“传统村落”作为最核心的关键词,共出现了141次,最早出现在2014年的文献中,而国家和学界于2011—2012年就已开始启动国家传统村落保护项目,这反映出桂北传统村落研究的滞后性。“古村落”作为“传统村落”的前身,它在2005年开始受到了研究者的关注。而在2003年首次出现在该领域研究的关键词还有“少数民族”“传统民居”以及“传统文化”,而这些关键词反映了桂北地区传统村落的研究最先是在民族学、文化学、建筑学的知识框架中得到探讨的。

表4 高频关键词

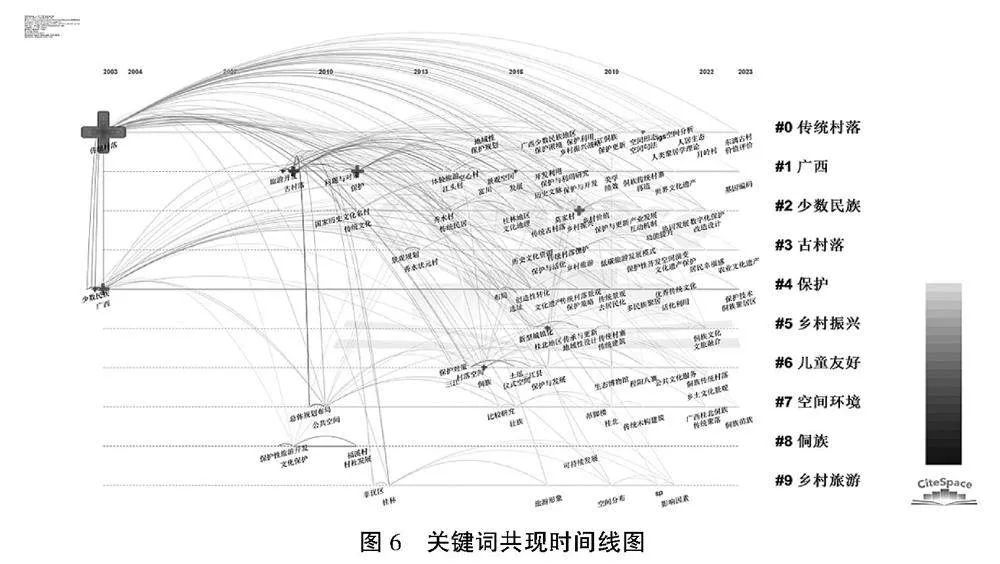

3.2 关键词共现时间分析

关键词共现时间线图能够反映某研究领域的热点及变化趋势,它呈现了某个领域在某一个特定时间段内有哪些关键词,以及该领域的关键词是如何随着时间的变化而变化的;图中的连线说明关键词之间的关系,某个关键词作为节点,连接的线越多,反映出与它相关的文献越多,并在众多领域范围被关注。

由桂北地区传统村落研究的关键词共现时间图(图6)可知,该领域在每个时间段的重要关键词都有所差异。在2003—2012年初步研究阶段,其主要的关键词有“传统村落”“少数民族”“古村落”“保护”“旅游开发”“传统民居”“旅游规划”“传统文化”等关键词,这一时期的研究围绕“古村落”和“传统聚落”为核心主题词,生发关于它们在公共空间、传承保护策略、旅游开发、传统民居、旅游规划以及传统文化方面的研究,这一时期的研究对象和内容比较丰富,为后期的研究范式做了一定的铺垫。

在2013—2017年,该领域的主要关键词包括“传统村落”“秀水村”“体验旅游”“江头村”“传统建筑”“保护对策”“三江”“文化景观”“选址”“古建筑”“富川瑶族自治县”等。它反映了这一时期桂北地区传统村落的研究特别突出典型村落的个案研究,桂林的江头村、三江地区、富川秀水村等都是成为这一时期的热点,这一时期特别突出传统村落的古建筑保护以及发展路径研究。

在2018—2023年,“乡村振兴”“图式”“保护开发”“民居建筑群”“三江侗族”“人居生态”“保护开发”“体验民宿”“叙事”等成为主要关键词,这些关键词的呈现说明了近年来该领域的研究跨了文化遗产学、民族学、设计学、叙事学、图像学和人居环境等专业方向。此外,这一时期的关键词比前2个研究阶段在数量上明显增加,说明近年来该领域的研究内容和视角渐趋多元化。

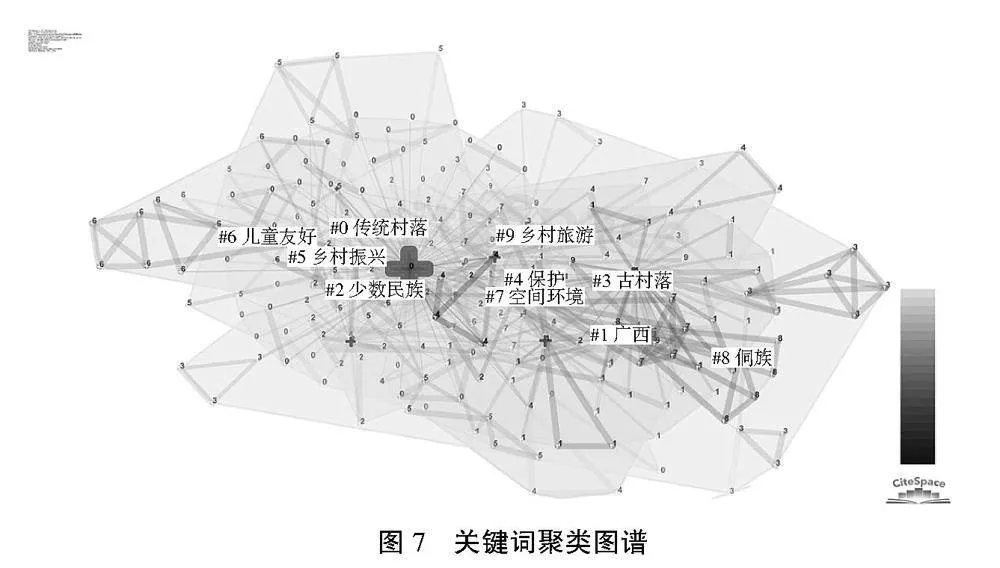

3.3 关键词聚类分析

CiteSpace算法能够根据关键词之间的相似度或距离将它们划分为不同的簇,每簇代表了一个相对独立的主题或研究领域。关键词聚类图可以帮助研究者更深入地了解文献数据中的主题分布、研究热点和趋势,以及不同主题或研究领域之间的联系。

2003—2023年桂北地区传统村落研究的关键词聚类图(图7)排名前十的模块包括“传统村落”“古村落”“保护”“选址”“公共空间”“传统文化”“桂北地区”“侗族”“历史文化名城”以及“桂北”。这10个关键词聚类中除了“传统村落”“古村落”“桂北”“桂北地区”几乎覆盖和辐射所有关键词模块外,其他关键词模块则代表了该领域的研究视角和研究内容。比如,“公共空间”模块表示桂北传统村落研究的在环境设计或社会学视角,“保护”则表示从文化遗产学或旅游经济等方面对传统村落保护价值或保护路径的探索,“选址”则表示从人文地理、人居环境、景观生态、城乡规划或环境设计等维度来研究传统村落。

3.4 研究热点综合分析

根据上述的关键词共现图表、共现时间线图以及关键词聚类图所呈现的信息及相互关系,并结合文献成果内容综合分析,桂北地区传统村落的研究热点主要体现在以下4个方面。

3.4.1 落脚根本话题:保护开发的路径策略研究

传统村落的保护和可持续发展是传统村落调查和研究的目的和落脚点,基于这一共识,如何保护和发展传统村落成为研究的核心问题。因而,桂北传统村落的保护路径和策略是相关研究的重点和热点。CiteSpace知网数据可视化表明,“保护”“旅游开发”“保护与发展”是桂北传统村落研究的核心关键词。

研究显示,桂北传统村落的保护与乡村旅游的发展具有耦合关系,传统村落文化遗产为乡村旅游提供了空间和资源,旅游则带动和激活了传统村落的生产、生活,“旅游+”T1Wg1IcMn5QoqoWGjxTEN4W/E7ziMRu6a9iWFa/dBW0=是传统村落保护发展的方向和重要路子[6-8]。具体而言,桂北传统村落保护和发展模式可分为三种:一是坚守少数民族文化的三江侗族模式;二是传统植入现代的阳朔模式;三是产业与新村并进的恭城模式[9]。3种模式均以旅游为推力:三江模式以侗族木构建筑、侗族风俗等民族文化为核心吸引游客;阳朔模式以漓江山水、印象刘三姐打造旅游胜地;恭城模式以恭城油茶、月柿产业为旅游产品。

在发展策略方面,刘哲等学者[10-12]根据桂北传统村落的背景和语境、现状和问题,为保护发展桂北传统村落提出了建设性的建议和对策。研究表明桂北传统村落保护面临着保护意识薄弱、保护观念落后、保护资金不足、保护人才匮乏、保护模式单一、规划不合理、管理利用缺失和资源发掘不深等问题,而相对应的发展对策包括顶层设计的提倡政府广泛参与机制、加强立法规范、加大资金投入、加快编制规划、加大传播推广、培训专业人才、推进旅游联动和实施联合保护等建议,还包括基层实施的加强保护意识、整体保护、深挖资源、因地制宜、彰显特色和活态保护等对策。

近年来,随着数字化技术的推广和普及,桂北传统村落的数字化保护问题应运而生,“数字化保护”成为了新的热点话题。王操[13]从空间信息数据库建立、村落基础信息库采集、交互体验平台开发、保护系统拓展等方面对桂北传统村落进行数字化系统开发和平台搭建。学界还有为数不多的学者关注着桂北传统村落的数字化保护进展[14-15]。

3.4.2 持续关注话题:桂北传统村落的民居建筑研究

桂北民居建筑研究始于20世纪90年代,如今桂北民居建筑研究历经30余年获得较大进展和成效。实际上,桂北民居建筑研究在“国家传统村落”评定项目启动以前,就已因“全国重点文物保护单位”“广西壮族自治区重点文物保护单位”“中国历史文化名镇名村”项目受到关注。无论是“文物保护单位”“历史文化名镇名村”还是“传统村落”项目,都将“不可移动的文化或历史建筑”作为项目评审的最重要指标之一。桂北少数民族吊脚楼、鼓楼、风雨桥和竹楼等民居建筑以及当地尚存的历史古建筑群成为古村寨或传统村落研究的重点对象和内容。

有些学者将研究的重点放在桂北民居建筑风貌与文化地理的关系,关注民居建筑保护、传承和更新[16-18]。桂北民居建筑研究呈现出2个特点:第一,分地域研究,比如聚焦桂林村落及民居特征研究[19-21],或只对三江、融水等地的民居建筑研究;第二,分民族研究,比如对桂北侗、壮、瑶、苗某一民族的民居结构和特色的研究[22]。

3.4.3 新兴衍生话题:桂北传统村落的分布格局研究

国家和政府提议传统村落的集中连片保护利用,基于这一指导意见,近几年来地域性传统村落的数量统计、分布格局及其影响因素开始受到了学界的关注。研究表明,桂北地区共有256个国家级传统村落,占比广西75%,具有“北多南少”的分布特点,桂北的东北和西北的丘陵区域分布着数量较多的传统村落[23]。张茹等[24]借助地理学、统计学等相关理论、ArcGIS技术和SPSS软件对广西传统村落的空间分布进行定量研究,与此同时,解析广西传统村落空间分布规律及其主要因素。

3.4.4 前沿拓展话题:桂北传统村落的空间设计研究

关于桂北传统村落空间设计的研究是由“传统村落+旅游”的发展方向进一步拓展出来的话题,如何实现旅游带动传统村落的发展不仅是一个理论问题,更是一个实践问题。学界不仅要论证“传统村落+旅游”的现实选择、逻辑进路的合理性和可行性,更重要的是在现实中如何实现“传统村落+旅游”,而传统村落的空间设计则是更具体、更接近落实层面的问题。如今“空间设计”成为了桂北传统村落研究的热点,风景园林、景观生态、环境设计和城乡规划等偏技术应用的学科有较大的发挥空间。

据CiteSpace知网数据可视化,“公共空间”“空间环境”“空间形态”“空间优化”等成为高频关键词。研究表明,如今桂北传统村落空间设计的目标是将传统村落改造成既适合旅游又保留乡土景观、既现代又传统、既能够发展产业又不能过度商业化的村落。桂北传统村落在空间设计和更新方面获得较大的进展,多数研究成果围绕如江头村、熊村、秀水村等个案的空间优化展开,并依据“发现问题(现状与问题)、分析问题(分析原因)、提出方案(设计策略)和解决问题(目标达成)”的方法和思路来论述对村落空间的改造、更新或优化[25-26]。

4 结论、问题与展望

4.1 结论

综合CiteSpace文献分析,可得出以下结论。从计量分析方面看该领域的研究现状:2003—2023年桂北地区传统村落文献产出逐渐增长,然而相对我国其他地区同领域研究而言,成果数量偏少;桂北地区传统村落成果水平和质量相对较低,该领域的成果主要以广西高校的硕士学位论文为主,其次是普通期刊论文,只有极少数论文来自核心刊物;来自桂林理工大学的郑文俊、桂林旅游学院的唐娜娜已初步构建了个人研究团队,引领桂北地区传统村落在旅游开发、景观优化、空间改造等方面取得了较为显著研究成果,但总的来说,该领域研究者尚未形成强有力的合作团队,机构之间合作较少,研究力量较弱。

从关键词共现及聚类方面来看该领域的研究热点及演进:保护开发、民居建筑、分布格局、空间环境是其研究的重点和热点。从关键词时间线图方面来看,该领域研究趋势表现为从单一的文物保护研究逐渐走向村落多种文化资源的挖掘,从村落遗产价值的阐发到村落保护路径的探索,再到环境空间的设计;近年来该领域由建筑学、民族学的单一视角逐渐拓展到环境科学、文化遗产、人文地理、社会学、设计学、景观生态和旅游经济等多领域的交叉综合研究。

4.2 问题

从整体结果来看,目前桂北传统村落研究取得了较大进展与成效,然而仍存在比较明显的问题。

第一,相对于国内其他省份地区传统村落的研究,学界对桂北传统村落研究力度不够,研究力量偏弱,成果偏少。现有的成果主要关涉龙脊地区、三江地区以及桂林阳朔地区的传统村落研究,学界对桂林灵川县的江头村、贺州富川的秀水村等比较典型的国家级传统村落予以特别探讨,而对于横山村、长岗岭村、迪塘村等大量的国家级传统村落则缺乏关注,在研究对象和内容上较局限。

第二,学界对桂北传统村落的研究以个案为主,文献较零散,缺少系统深入的系列论文或专著成果。该领域以郑文俊科研团队为主的桂北地区传统村落景观改造系列成果产出,其他文献尚未形成系统研究。此外,该领域多数成果以应用或对策研究为主,学理或理论分析较缺乏,缺乏纵深研究,对村落历史地理、文化习俗、建筑风貌等方面的综合研究挖掘不够深入。

第三,学界对桂北传统村落的研究比较落后,研究思路和方法局限。在研究视角上未能充分关注村落与现代社会、经济发展的互动关系,以及这些关系对传统村落未来命运的影响。现有研究主要依赖传统的田野调查、文献分析等方法,缺乏运用现代科技手段进行数据挖掘,地理信息系统等多元化方法的探索。大数据、云计算等新技术在研究中的应用不足,导致研究效率和质量受限。

4.3 展望

从以上问题可看出,未来桂北传统村落研究的进一步发展需要政府的支持、学界的关注,需要加强研究人员及研究机构交流合作,还需要从以下3个方面来努力。

第一,通过历史地理文献和动态数据充分挖掘桂北传统村落文化资源,拓宽研究对象和研究领域,不仅加大力度研究已被国家所认定的传统村落,还要充分发掘和研究至今为人所知不多,但仍发挥重要功能,具有重要价值和传承意义的传统村落。

第二,打开研究思路,灵活借鉴和吸收其他省份区域、不同领域的研究方法和知识成果,甚至引进吸收国外的优秀经验和成果,从新学科、新角度去探究桂北传统村落所存在的问题,将不同学科与传统村落研究相结合,打破现有研究桎梏,进行创新性理论研究。与此同时,立足当地历史文化资源,讲好桂北传统村落的故事。

第三,与时俱进,关注时代背景、国家政策和社会需求,分析桂北传统村落保护和研究的现状、处境,坚持理论与实践结合,注重数字技术对桂北传统村落的保护、传承与传播的应用研究。

参考文献:

[1] 住房和城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部关于开展传统村落调查的通知[EB/OL].[2012-04-16].https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/201204/20120423_209619.html.

[2] 中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见[EB/OL].[2013-1-31].https://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2332767.htm.

[3] 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[EB/OL].[2021-2-21].https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5591401.htm.

[4] 中共中央办公厅国务院办公厅《乡村建设行动实施方案》[EB/OL].[2022-05-23].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5695035.htm.

[5] 胡金龙,滕耀宝,郑文俊,等.湘桂黔侗族聚居区传统村落空间分布及成因分析[J].桂林理工大学报,2023,43(3):520-526.

[6] 陈炜,蔡银潇.旅游发展对广西传统村落文化遗产集群化保护的驱动机制研究[J].广西社会科学,2021(10):64-71.

[7] 孙琳,赵启帆,蒙添霞.文旅融合背景下传统村落文化活态传承研究——以桂林市临桂区四塘乡横山村为例[J].广西农学报,2023,38(3):95-99,105.

[8] 秦永萍.广西传统村落文化与乡村旅游经济发展耦合机制研究[J].山西农经,2021(7):95-96.

[9] 全峰梅,黄晓晓.坚守重构革新——广西传统村落保护与利用的几种模式探讨[J].城市建筑,2019,16(13):155-158,192.

[10] 刘哲.广西传统村落现状与保护发展的思考[J].广西城镇建设,2014(11):14-19.

[11] 张云兰.新型城镇化背景下传统村落的保护和发展——以广西为例[J].广西民族研究,2017(2):139-146.

[12] 黄伟林.广西传统村落的保护与开发利用——“桂学应用”研究系列论文之四[J].广西教育学院学报,2017(6):9-14.

[13] 王操.桂北地区传统村落数字化保护更新路径研究[D].桂林:广西师范大学,2022.

[14] 李本建,谭阳.古村落数字化保护与传承之探讨——以广西高山村为例[J].建筑与文化,2020(7):59-61.

[15] 徐洪涛.广西传统村落数字化保护及其成果开发利用[Z].广西壮族自治区,华蓝设计(集团)有限公司,2020-10-14.

[16] 潘洌.广西传统村落及建筑空间传承与更新研究[D].重庆:重庆大学,2018.

[17] 冀晶娟.广西传统村落与民居文化地理研究[D].广州:华南理工大学,2020.

[18] 覃华.传统村落民居建筑风貌的延续保护探讨——以广西灵川县江头村古建筑群为例[J].文物天地,2021(3):25-27.

[19] 唐旭,谢迪辉.桂林古民居[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.

[20] 韦伟.桂林传统村落勘录[M].北京:中国建筑工业出版社,2018.

[21] 周有光.桂林名镇名村[M].桂林:广西师范大学出版社,2022.

[22] 刘宏伟.滇南傣族、桂北壮族传统聚落及民居的对比研究[D].桂林:桂林理工大学,2021.

[23] 何夏萱.广西桂北特殊地貌区中国传统村落空间分布规律及相关性分析[J].广西城镇建设,2021(10):17-20.

[24] 张茹,陆琦.广西传统村落空间分布及影响因素量化解读[J].小城镇建设,2019,37(4):72-79.

[25] 陈宇霜.乡村振兴过程中桂北传统村落景观的保护与发展探究——以桂林市熊村为例[J].文化产业,2021(14):61-62.

[26] 杨宝琪.旅游导向下传统村落空间演变及重构研究[D].南宁:南宁师范大学,2021.

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.20.007

基金项目:广西哲学社会科学规划项目(22FMZ032);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2021KY0026)

第一作者简介:梁思聪(1987-),女,博士,讲师。研究方向为农业文化遗产景观、环境空间设计。