从“数字堆叠”到“智化一体”:整体性智治政府建设的范式转型

2024-10-14曾凡军商丽萍李伟红

[摘 要]

整体性智治政府是政府治理现代化发展的必然趋势,是实现政府高效智治的重要一步。政府数字化建设是数智技术的简单运用,蕴含着技术与内部组织结构、制度框架和治理模式等的互动过程。地方数字政府的整体性智治建设面临整体理念互斥、治理结构碎片、数治制度割裂、数技资源阙如等问题,导致政府治理重陷数字形式窠臼、数治悬浮化窘境,制约数智效能释放。整体性智治政府建设要以整体性智治为模型架构体系,

以数据资源整合与价值要素统合为路径,以数字技术与整体协同为基础,重构政府的职责边界和治理模式,形成“主体-组织-技术”三维一体的整体性智治构成物,发展数智化所需新质生产力,发挥数据的乘数效应,提升整体智治效能,实现高质量的政府治理。

[关键词]

数字政府;政府数字化;整体性智治;智慧化治理;数据治理

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2024)05-0074-13

DOI:10.16029/j.cnki.1008-410X.2024.05.008

收稿日期:2024-06-20

作者简介:

曾凡军(1979-),男,广西大学公共管理学院副院长,教授,博士生导师,广西南宁 530004;商丽萍(1997-),女,广西大学公共管理学院硕士生,广西南宁 530004;李伟红(通讯作者)(1977-),女,广西大学党委宣传部副部长,教师工作部副部长,副研究员,广西南宁 530004

本文为国家社会科学基金一般项目“跨域重大突发公共卫生事件应急协同阻滞与整体性韧性治理研究”(批准号22BGL245)的阶段性研究成果。

一、研究缘起与文献回顾

自十九届四中全会部署“推进数字政府建设”后,构建数字政府成为重要议题,大力推进政府数字化转型、创新政府管理、改善服务效能成为普遍共识

[1]。作为国家治理体系和治理能力现代化驱动力量的重要部分,数字政府建设不仅是政府数字化转型的主轴工作,更是铺就“数字中国”宏伟蓝图的必由之路。当前,新兴数智技术的适时而生极大地加速了政府数字化建设步伐,创造出数字技术与政府治理模式共同增长的新模态,促进了政府管理模式的革新,引领业务流程全面再造,强化了数字技术赋能政府治理的功能。在此推动下,数字政府建设领域的新兴范本整体性智治政府逐渐呈现。智治,即基于数字化的智慧治理,发挥数据在推进政府治理体系和治理能力现代化中的重要作用,更好运用数字技术加快形成新型治理形态,推动政府决策科学、治理有效、服务高效[2]。整体性智治就是以数字技术运用的一体化、现代化、智慧化驱动制度优势转变为治理效能的新型智慧政府治理。

随着数字技术的发展,各地政府正逐步推进以各类数字化平台建设为中心的治理模式转型,搭建政府治理的整体智治架构体系,着力推动不同层级部门实现业务融合,提升部门间的协同力。然而,

地方政府在加强数字化建设、促进整体性智治的过程中,传统治理模式与数字技术运用间的张力引发“智能表象化”“数据碎片化”等治理僵局,

使政府数字化、智能化建设持续性投入与实质性质量提升之间呈弱相关,陷入“内卷化”困境和“数字形式主义”泥沼。在当下数智化发展情境下,这些问题及困难需要在对数字政府进行整体系统重构及纵深推进整体性智治政府构建中加以解决。作为未来政府治理的新趋向和数字政府建设的主攻方向[3],稳步推进整体性智治政府建设,从根本上实现整体智治、高效协同,不仅是从整体上推动数字政府的整体性智治和治理能力现代化的关键支撑,更是推进数字中国建设,落实数字中国战略的核心基础。

作为一种新兴范式,学界对整体性智治政府的研究相对较少,主要集中在三个方面。一是技术与结构互构。有学者指出,数字技术与政府结构有着互构的趋势,即数字政府的整体性智治建设过程涉及技术与组织的互构[4],主要是通过技术创新与组织边界重塑[5],改变传统的组织形态,实现组织体系内部的协同模式创新[6]。此外,

整体性智治的核心在于利用技术对治理结构进行重塑,统筹各方资源以形成高度整合的数字治理模式[7]。

但是,数字技术在为整体性智治政府建设提供技术支撑的同时,存在的系统陷阱与技术负能阻碍了整体性智治政府的推进[8]。二是体制主导建设模式。有学者认为,数字技术如何被使用由制度和体制决定,即治理体制影响整体性智治建设成效[9],但政府部门对数字技术存在滥用的情况,引发了数字官僚主义问题[10]。另有学者指出,数字技术与治理体制之间的界限并不清晰,由技术和组织规则共同构成的数字平台,才能在政府智慧治理中发挥协调作用[11]。三是数字赋能治理路径。

有学者认为,数字在各维度对智治政府的建设产生影响,如数字政府的整体性智治是统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知,将数字化、一体化贯穿到数字政府建设各方面的过程[12]。

也有学者指出,政府的整体性智治是从组织的系统观念和数字思维方面发力,运用技术重塑政府的治理体制、机制和办事流程,建设整体智治的现代化政府[13]。政府数字化转型构成了整体性智治的基础,而数字政府建设中对技术的运用与创新则是实现整体性智治的关键[14]。

既有研究对整体性智治政府构建的路径和影响因素进行了阐述与分析,具有重要的参考价值。但在分析维度上相对单一,各要素间的逻辑关系较为分散,对数智化背景下整体性智治政府建设理论逻辑的整体性研探尚显不足,较少专门对整体性智治政府建设所面临的困境进行多维系统分析和深度

嵌入,缺乏从整体性视角出发,对政府数字化建设内部关键变量与外部要素间的耦合作用进行深入剖析。

整体性智治政府建设不仅是技术嵌入呈现的“智治力”提升的结果,更是一个多向度、全过程、全方位的新型政府数字关系再造及治理机制整体转化的系统工程。为此,在整体性治理理论和智慧治理二者有机融合与循环联动的基础上,通过解构技术赋能与制度变革,构建整体性智治政府的“理念-结构-制度-机制-技术”五维理论模型框架,探究整体性智治视角下各价值要素耦合的政府数字化的新路径,以期为政府实现整体性智慧治理提供可能的学理性意见及政策价值。

二、整体性智治:一个分析视角

政府数字化建设是一项整体性的系统工程,需要多元价值要素的协调运作及合力维系。数字技术嵌入基层治理场域开启了技术赋能及变革治理范式的新篇章,推动数字政府建设的特性优势转化为整体数字化赋能政府治理能力现代化的制度效能。从整体性智治视角出发,构建一个多价值要素耦合的政府数字化建设系统,有助于推进政府治理范式的转型与数字治理能力的提升。

(一)整体性智治的理论基础

整体性智治是以整体性治理概念为基础而建立起来的,本质是现代新信息技术与公共行政管理相结合的政府治理方式,其不仅是一种技术治理的形态,更是一种通过数字信息技术推动政府实现智慧化治理的新型治理模式。整体性智治即整体性的智慧治理,是融合吸纳了整体性治理及智慧化进阶思想形成的高阶治理范式,是技术治理与大智治理的深度融合,是技术赋能和大智赋能的双重叠加[8][15]。

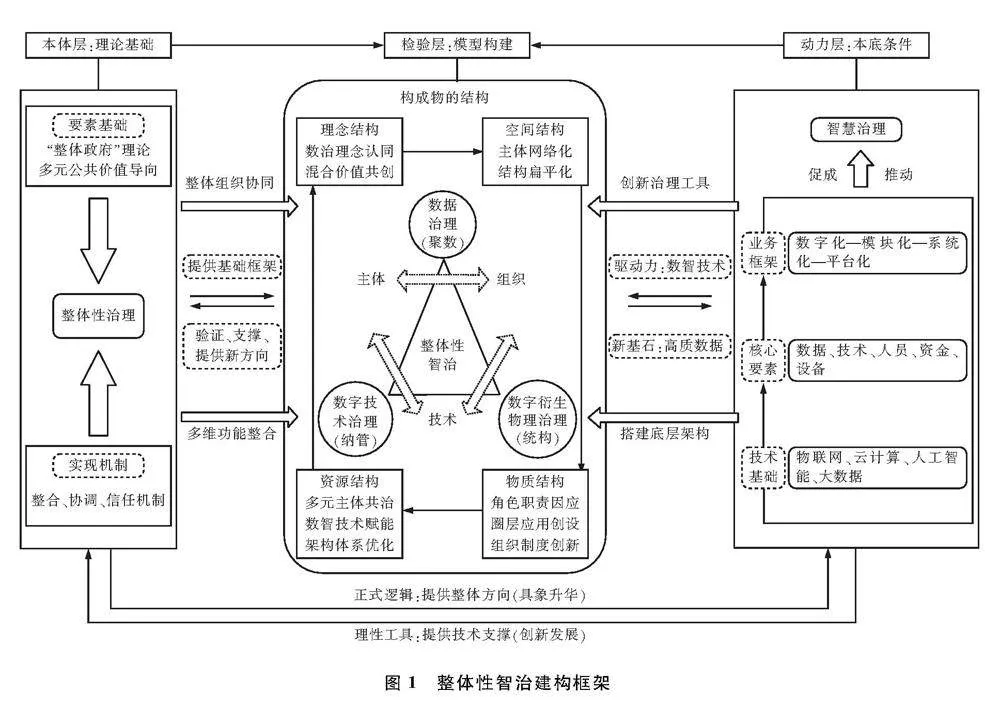

从术语拆解看,作为新治理范式的整体性智治,其“整体性”意指整体政府理念,强调通过有效整合与协调政府组织,形成一致的政策目标和整体化的公共方式,而“智治”是指智慧治理,为整体性智治提供技术支撑,表现为通过技术工具的整体性、智能化运用实现高效服务与精准治理。整体性智治是基于整体性治理、智慧治理交互融合形成的复合系统,是高度整合并放大数字技术扩散效应的数字治理模式(见图1)。

在理论构念上,整体性智治以整体性治理理论为基础性框架,以满足公民需求为治理的价值导向和逻辑起点,遵循整体性政府的理念指引,以协调、整合、信任为机制,运用信息技术对碎片化问题进行整合[16]。在此基础上,整体性智治吸纳了智慧治理的思想,通过借助数字技术推动治理手段及方式的智能化、治理体系及运作机制的智慧化[17],从而更加智能、精准、快速地形成科学化的决策,有效回应公民服务需求并高效完成治理任务。这一模式不仅包含智慧化进阶思想中技术治理的运作逻辑,强调政府治理中数字技术的广泛运用与深度融合,更囊括了整体性治理所倡导的系统性与整体性布局的构造编排,以及对多样化治理目标的追求。整体性治理影响智慧治理的逻辑是为整体性智治的技术架构设计提供整体价值方向,推进整体性智慧治理的具象升华,而智慧治理的技术支持为创新发展整体“复合治理”提供了理性工具,两者的“二元逻辑”作用于整体性智治政府的框架设计与数技内嵌路径。

在运行逻辑上,整体性智治展现其独特的双重维度。一是在动力层即本底条件方面,整体性智治以作为技术性工具的智慧治理为底层架构,

将数智技术作为实现整体性治理的技术支持,强调治理活动中对数字技术的创新运用。这一底层架构是以智慧治理为核心的动力逻辑,即以大数据、云计算与人工智能为整体性智治的技术基础,作为重塑组织结构、变革现有秩序及重组数字资源的重要变量,以盘活数据、技术、人员及设备为智治运行的核心要素,为推动服务流程再造与模式优化提供组装要件,形成以“数字化-模块化-系统化-平台化”为业务框架的智治“圈层化”设计。

二是在本体层即理论基础方面,整体性智治深植于“整体政府”理论基础。其中,整体性治理为整体性智治提供基础框架,后者则为整体性治理提供

验证、支持与新方向。在基础框架中,价值、制度、机制等作为要素基础为整体性智治的整体性协同提供经纬向度,整合、协调、信任为整体性智治的多维功能提供分层机制,致力于构建一个高度协同、整体联动的整体性组织体系,作为数智技术运用的整体基础方向,在契合治理现代化要求和创造公共价值的框架内,对内部基础分工进行整体性的统筹规划,实现资源的最优化配置与效能的最大化释放。在具体实施中,整体性智治将发挥数字技术优势与组织运作架构的变革相结合,通过技术应用对组织进行自上而下的整体精细化的规划与重塑。

基于兼顾顶层政策设计与底层能动的制度设计原则,运用数字技术重塑权责关系、数据共享、流程优化及沟通协调等系统性机制,

构建一个既具有整体性协同的组织结构保障,又具备数智治理的技术理性支撑的整体性智治政府模式,推动政府层级机构及部门的整体智能化、新质化运作。

在治理架构上,以技术应用为前提的整体性智治,依循数字技术带来的应用情景变化,借助创新治理工具搭建智治底层架构,植于整体组织设置带来的协同与多维功能整合,形成集聚理念、空间、物质、资源等多元要素于一体的智治构成物。在这一过程中,整体性智治对治理理念、运作机制、组织结构、制度设计、技术工具等综合因素进行整体性调适、系统性重塑,旨在构建一个更加适应数字时代需求的治理体系。在“主体-组织-技术”的多向叠加互动框架下,推动政府“管与治”的整体性、智能性与实时性,整体性智治促进治理主体间有效协调与广泛运用数字技术有机结合,

使各主体能够借助数字技术的力量,实现政府内部各机构和部门间更高效、精准的沟通及协作;通过对数字技术的运用与创新对组织架构进行整合、优化、创新,推动多主体在数据治理领域的深度协同,实现多源数据的汇聚、分析与共享,为政府决策与系统贯通提供数据支撑。同时,借助技术与组织的“双向互构”,在回应价值取向及回应逻辑基础上形成数字化转型的强劲动力,对整体政府服务运作模式进行创新性、统一性改造,形成扁平化的治理层级与快速响应机制。由此,整体性智治从主体、组织及技术三个维度共同发力,推进数字化的赋能增效,构建一个数据要素驱动治理有效的数字政府新范式,实现数据整合共享带来的政务服务质量提升、效率飞跃、动力革新,更精准地回应政府管理与社会服务需求。

(二)基于整体性智治模型的分析框架

随着政府治理智能化的发展,不断提升政府组织要素与数智技术“双向适配”,以形成全方位、多层次、系统性的整体性智治政府日益成为政府数字化建设的应有之义。整体性智治政府的运行逻辑,既承袭了一般意义上数字政府的共性特征,又具备了数字化、智能化建设微观场景下的独特性。基于整体性智治模型的分析范式,将整体性智治政府的运行视为一种价值构建实践,本质是通过整合数字理念、治理空间、数智资源、组织要素为一体,构建一个契合地方治理场域的治理架构。这一治理框架在运用过程中,展现出高度的灵活性与适应性,能够在实践中有意识地进行变通、有倾向地契合不同场域需求、有逻辑地进行细化修正、有目的地确保策略执行落实。

最终,整体性智治政府通过调和各要素的刚性结构及弹性逻辑,内化以大数据、物联网、云计算为代表的数字技术基础于组织结构之中,形成了一种“主体-结构-技术”三者互嵌互构的政府数字治理生态。

理解整体性智治政府的运行逻辑,需结合理念、空间、资源与技术等能动性因素,建立一个涵括“价值引领-结构形塑-制度赋权-机制内控-技术驱动”等价值要素的综合性分析框架。这一框架全面剖析、厘清了这些价值要素在整体性智治政府体系中的功能定位与协同作用,为打造契合公共治理智能化需求与服务高效供给的政府数字智能共同体,提供了一个更为精准适配且更具前瞻性的新模型设计。整体性智治政府分析框架是基于整体性智治模型的五维要素来分析数字政府建设的演进路径,依据数字化建设的“主体明确-结构优化-技术赋能”所涵盖的支配性要素,整体性智治政府建设实践可细分为理念引领、结构优化、制度保障、机制创新、技术赋能五维要素的互构样态及结果。

第一, 整体性智治的理念逻辑强调治理的核心观念需要与技术运用“相驱”,与治理能力现代化目标相契合。理念层面的转变是整体性智治政府运行的根本,即理念为整体性智治政府建设提供路向引导,该逻辑从两方面指导整体性智治政府建设。在微观层面,以“服务本位”观念为底层治理定向,以“以人为本”认知为前置条件,协同推动数字认同包括数据价值接纳、数据共享意识等数字思维在治理主体上的融入,推动政府单一式数字化建设转变为综合集成式的整体性智治改革。在宏观层面,以倡导“公共价值”为指引,即在政府治理能力演变过程中明确政府治理的本质价值取向,

包括对社会公平正义及人本主义复归。通过宏微观层面对整体性智治理念结构进行系统性重塑,明晰数智治理的价值逻辑,以增进数治理性勘正数字技术与行政逻辑互斥的悖论,为数字技术嵌入治理结构形成治理权能一端提供精神联结。

第二, 整体性智治通过信息数据的极速流动与数字技术的运用,提升不同治理主体的信息收集与处理能力,增强条块层级间的互动,促使治理主体间的协同演变为系统性、整体性的“群体智慧”,为解决治理问题发挥各自优势提供可能性。结构为整体性智治政府建设提供再造框架。在个体层面,基于“大部制”理念,通过融合技术创新,推动横向部分结构和功能的重组,纵向循下分解与唯上集成,提升各主体自身数字化优势与治理能力。在整体层面,依托智能化技术设计横向协同与纵向联动、物理分散与逻辑集中的政府整体性互动架构,推进治理资源整合与结构扁平化,为“智能”耦合“治理”提供根基。

第三, 整体性智治的制度逻辑是注重兼顾顶层政策设计与底层能动的制度设计,强调治理过程中对治理环境变化的动态感知并对制度构设进行适配调整。制度为整体性智治政府建设提供赋权规制。该制度逻辑从两个层面对现有制度进行创新设计与完善政策安排。一是推动制度功能转变,良好的制度是约束权力运行的治理准则,整体性智治政府的运作需要在运用好数字技术优势的同时,基于微观制度环境,对技术应用引发的组织变革形成与数字技术创新应用相配套的条文规范,增进制度实时有效性与提升组织结构的适应性。二是形成新的制度结构,在宏观政策视野下,以系统、整体观念搭建整体性智治政府的新制度框架,以整体视角明晰不同向度的数治制度所属层次及关联度,并界定制度各要素在组织系统中的边界及定位,形成多类别制度的整体性合力,以提升整体性智治政府内部机构整合与回应外部组织的协同性。

第四, 整体性智治依据“整体政府”理念提出的治理整体性要求,对治理机制进行整合创新,强化不同治理主体间的联结,优化治理结构。机制为整体性智治政府建设提供数治内控。整体性智治政府建设的机制逻辑是作为与制度相匹配的动态机制,在技术嵌入引发治理范式变革中,形成兼具弥合“制度堕距”与契合数字治理要求的配套机制,其运作分为两个过程。一是设定契合治理情景所需的机动性机制,包含了整合、信任、协同等,以推动数字技术与治理架构的融合,实现技术赋能智治的效能治理。二是通过治理机制整合实现对政府内部功能的高度聚合,包括横向的跨部门、跨区域、跨业务的治理单元,继而借助协同与信任要素推动政府内部流程的系统性整合,实现对公民需求的整体性回应。

第五, 整体性智治的技术逻辑主张通过获取与治理情景契合、与治理需求相符的标准化技术,应用于公共管理中以实现公共价值与行政管理目标,以及技术工具的迭代更新、组织结构协调有效性。技术为整体性智治政府建设提供了工具支撑,数字技术在两个层面赋能整体性智治政府。一是供给端,数字技术为政府的智慧治理提供工具与手段,借助技术工具调适行政体制,形成技术、组织与科层制深度交织融合的治理形态,通过吸纳不同类型的数字技术形成系统性部署,构建数字底座聚合、系统兼容整合、数据要素统合为一体的技术体系化新模式,赋能政府的服务供给、管理要件及治理工具。二是需求端,基于需求逻辑催生整体性智治政府的数智平台与复合应用,通过算力赋能优化数字政府的智能中枢,驱动治理模式变革、数据服务场景创新,为多主体参与治理提供智慧化、高效化、网络化的渠道。

以整体性智治模型框架对数字政府建设进行策略性创设,推动政府数字化建设从传统的“物理拼接”式数字化组装构建模式向“深度融合”型整体模块智能化的转化升级。其本质在于通过系统性的重整,构建理念、结构、制度、机制及技术中介,形成集智治导向、智治格局、

智治基座、智治模式、智治平台于一体的整体性智治政府,破解传统数字政府建设中因观念迟滞、技术障碍、数据壁垒、制度空缺等因素导致的治理碎片化困境。

三、整体性智治政府建设困境

数字政府建设虽初具规模且治理成效显著,但尚处于起步阶段的整体性智治政府实践制约着整体智治目标的推进速度与发展高度,影响其深层次驱动机制受制于多元且复杂的因素,且相关价值要素的限制性突出,使整体性智治政府建设面临多重困境。

(一)整体理念互斥:内生数智驱动逻辑偏差

地方政府力图通过信息技术实现治理结构转型和业务流程的数字化、智能化,以提升治理效率。数字化转型触发的组织要素变革,不仅在显性层面作用于政府数字化建设各环节,更在隐性层面通过思维理念、组织文化作为中介呈现出来。整体性政府模式产生作用的关键是在文化和价值层面实现融合与共鸣,结构层面的调整并不能完全实现整体性政府目标[18]。治理方式变革需要参与主体转变原有行为方式及思维模式,而不同主体间各异的数字认知导致的利益归属矛盾影响着价值分配。加之引入新技术产生的组织形态变化及对思维方式的新要求与固有组织文化相冲,成为阻碍数字化建设目标共融、数技资源整合运用的关键因素。

第一,角色参与思维偏差引发数字建设“异步”。数字政府的中心机构在建设过程及政策落实中负有统筹、调度、监督责任。然而,当前存在一种认知错位,即对数字化建设简单化理解和对数据共享认识不全,倾向于按照政策要求将政务服务数字化建设简化为“形式化”的技术、设备部署,过于注重行政任务的完成度,以迎合行政指标获取政治奖励,而忽略了对数据流通机制建设进行引导。各治理主体缺乏价值引导和统一规划,加剧了信息化意识的差异化,不同主体在推进数字化建设进程中步调不一,数字化发展水平呈现“参差不齐”现象,并伴随明显的层级分级,这种分化催生了不同数字规划及不同标准的数据碎片,形成了顽固的数据壁垒,并在应用层面存在分歧。

第二,传统认知隔阂下数字建设愿景匹配失调。部门成为数字政府系统运行主要载体,是利益统合及决策施政的聚合体[19]。复杂的政治生态圈使各主体对数字政府中各构成部分的观念、态度受传统思维桎梏并发生异化,这一现象体现在两个方面:

一是懒政心态、竞争观念影响某些部门,其认知模式受到显著制约,避险避责观念盛行,导致这些部门不愿积极按照要求参与系统构建及数据联通;二是在惯常的层级压力影响下,基层单位往往形成了求稳的心理倾向,导致其对数字化建设产生片面化认识,这体现在对政务数字化建设要求兑以机械式执行,消极参与数据共享流通系统的构建。

第三,部门本位主义“孵化”数字建设协同性困境。不同部门内隐的部门本位主义观念使其对持续演进的数字化建设持谨慎态度,倾向于保存自身最大权利及利益,是否落实数字化建设工作更多从维护部门利益、保存资源控制优势等角度进行考量[20]。具体到职能部门层面,在地方政府数字化建设中,这些部门侧重于自身业务领域的数字化改造,在数据流通体系建设中“各自为政”,即“孤岛式”发展。在此情况下,各部门数据更难通过普适性方案进行整合,延缓了数据治理推进步伐及大数据共享应用的潜力释放。

(二)治理结构裂解:组织优化数智合力分散

数字政府建设必然要通过技术对组织结构、治理范式进行变革,对行政职责、工作内容进行重新调整和优化,以适应新型数字系统平台带来的数字化工作环境[21]。虽然数字平台作为基础结构在提供数字服务、信息交流的治理模式中,加强了条块结合的数字化建设联动机制,有效拓宽了“双向协同”治理空间,但部门间工作内容及职责的差异形成了数据系统建设的不同要求、功能配置,使数字化开发和建设呈现显著的“部门化”样态[22]。固有结构边界限制了数字建设及业务流程的无缝协同,导致系统分裂的结构性困顿、数据“条状化”的多源异构性,阻碍底层数据流通。

第一,数字化建设“需求落差”,业务系统嵌套脱节。在横向分职管理下,各部门依循其特有的治理逻辑,专注于构建满足自身业务需求的数字系统。在这一过程中,各部门所受约束力小及缺乏全局性的协调,政府整体性智治建设的整体布局被切割成若干孤立分散的条状单元,断裂的信息链条导致数据资源的部门化积聚。各部门依自身应用目标构建的数字系统,往往因缺乏统一标准和有力机制保障,在数据要求包括录入方式、内容标码等关键环节呈现显著的差异性,造成各部门数据的封闭性及不可融合性,从而陷入数据碎片化利用的“数字陷阱”。

第二,资源聚合模式能量失衡,引发数字“马太效应”。地方政府在响应垂直部门指标推进数字系统建设过程中,严格按照上级要求对数据进行处理,却过度聚焦于职能部门专业平台的特性,未能充分考虑系统间的兼容性和数据的可共享性。这一偏向导致了数据模块相互独立,加剧了数据黑洞、数据鸿沟等数据离散性问题。部门间数字化建设“条状式”发展趋势及各部门对数字建设态度的差异性,共同形塑了地方数字政府建设进程中步伐不一的数字化发展态势,促使各部门在政务数字化和数据资源运用上皆现“马太效应”。政府数字化建设及发展模式的“断层式”样态制约着数据整合和分析,而数字“势差”形成的不平衡数字化发展格局,

无法为地方政府形成一个汇聚技术、业务、数据、空间于一体的数字治理生态提供可行性,也逐渐解构数字政府的智治功能。

(三)数治制度脱嵌:底层数智治理基座脆弱

“技术变革与制度演绎是一个交互决定的动态演进过程,不同层次的技术变迁和制度变迁的决定与被决定关系迥然不同”[23]。新技术的嵌入为政府业务程序优化及组织流程再造提供了支持,成为推动治理现代化转型的关键驱动力。政府作为技术驱动的治理新模式载体,要实现整体有效、持续稳健的数字化构建,需创制与其匹配的制度政策框架,为各类新型技术构件的新形态演变及系统集成提供保障。然而,政府数字化建设在聚焦流程数字化转变、数据规定化共享时,往往“相机搁置”更为复杂且关键的问题,包括数据管理制度、数字化责任界定、数据标准统一性等。

第一,数字化职责分散模糊,数据赋能与数据赋责脱钩。在地方政府数据共享体系构建与平台互联互通进程中,数据共享建设、平台联通构建、线上线下协作责任不仅在各部门形式上分散化分布,且暴露规制设计的缺失与不足。在数字化信息流通建设中,各部门所承担的数字责任和所享的权利不成正比,加之相关究责制度尚不健全,导致个别部门推诿扯皮难以管控。地方政府数字化建设缺乏顶层设计和统一规划,使各部门对数字化建设有较为“灵活”的运作空间,这种灵活性在现有规章制度相对模糊背景下进一步加剧了协作责任定位的模糊性。制度缺陷下的职能惯性引发数字化建设过程中的管理内耗、数据垄断现象。

第二,数据风险制度化防范不全,技术运用与数据安全脱节。针对数据保护及公共数据安全出台的诸多政策法规,大多属于宏观指导型,偏向于激励各地政府数字化转型,缺乏针对性表述且微观操作少[24]。政务数据的广泛涵盖意味着其不仅涉及一些行政事务内部信息流,还涉及部分保密、敏感数据的处理,但在这类数据保护方面的详细法规尚显匮乏。相应法规政策的动态调整速度与新型技术迅速应用间的不适配性,使现有配套制度及执行机制建设滞后于数字化发展需求。

第三,数据底层制度建设不足,数据要素标准与形式悬浮。数据管理的现有政策法规主要侧重于原则性规定框架的搭建,而针对政务数字化实践中的具体业务程序、具体标准及数据管理的明确边界、权责分配的细致划分等,尚缺乏详细且具备操作性的规范内容,尤其是数据资源的归属权、采集权的操作规则寥寥无几。整体性智治政府建设中政务数字化标准、规范明细的不健全,直接导致各部门赋予数据的定义及内涵存在极大差别,使同一内容的数据因格式、语义的差异难以被彼此系统所识别、读取,形成了系统设计与线下需求契合度低且数字协同过程中流程断裂的局面。

(四)运作机制耗散:数字模块化建设的递归阻滞

数字政府需要通过各种运作机制的优化与重组,实现数字治理资源整合以契合政府整体性智治需求。但整体性智治政府建设实践中面临着整合机制、协调机制及信任机制等关键环节的碎片化、不完善,使各参与主体难以在政务数字化建设上形成统一、高效的协同方式。

第一,部门数字化延展间的迟滞,推延整体智能化综合建设。政府数字化建设整合机制的欠缺使数字化转型出现各种漏洞及协同性障碍。各部门依自身需求开展的政务数字化建设进程不尽相同,这种不均衡、多层次的数字化建设发展态势,使各职能部门对政务数据的管理、挖掘、分析、应用标准存在差别,加剧了数据共享所依赖的基础性条件的非一致性。同时,数字化建设程度多层次状况的存在及持续扩大的趋势,对多跨系统的耦合联结构成了壁垒,导致大量信息的隔离,形成了数字化转型中府际数据互联互通不充分的症结[25]。

第二,主体多维协作机制失效,数据共享建设“阻尼”剧增。横纵向部门协调性欠缺,使数字建设构件分化发展,政务服务流程偏离整体式供给目标并走向分割。横向上,政治利益格局促使各部门主体对数字资源的控制权存在差异,各自掌握和使用着不同类型及规模的数据。在协作机制供给不足情况下,各职能部门之间缺乏规范化和稳定的横向联系,而数字化实践中部门间的数字资源交互较少,数据流通困难。纵向上,地方政府数字化建设基本是领导依从考核所追求的政绩需要,而数据共享并不在其项目建设内[26]。处于行政末端的基层部门难以有效与上级进行对话。科层制压力及自上而下的政治行动逻辑,

使基层部门在无话语权及操作技能、硬件设施、人财力等资源不足情况下,形成对数据的“单向度”向上流动,而更高层级的数据则难以按需“下沉”到体制底部。

第三,条块数字信任壁垒横生,信息流通与数据韧性缺失。数据共享作为整体性智治政府建设的关键一步,如何将不同部门生成和拥有的数据量进行全面、系统汇聚不仅是个技术性问题,也是一件棘手事。数字政府建设实践呈现“政策先于实践,实践先于法规”的特征[27],使相关部门在数据管理制度仍待完善且存在共享风险时,信任不足而“信任壁垒”丛生,数据无效提供时常发生,还存在数据失真可能,影响数字服务运用价值。

(五)技术资源阙如:数智技术的结构化扩容失效

信息技术的高速发展和更新迭代深刻改变着政府治理体系、能力和结构,为推进政府数字化建设提供了技术基础[28]。整体性智治政府建设通过整体性地将技术嵌入科层组织变革治理构造,实现数字化、智能化及一体化数字治理体系建设。而这些技术在应用及嵌入过程中,存在数据安全、共享困难、数据壁垒等问题,根源在于数字化建设在战略规划层面缺乏整体规划设计及新型技术支撑,“技术悬浮”也加深了平台系统开发脱离在地性的“镜像化”。

第一,基础性技术配置不均衡,引发“技术膨胀”效应。政府数字化建设的技术资源不均衡表现为不同部门对数字信息技术、数据基础设施的拥有程度、数据利用能力及创新能力等的差别[29]。新技术对各部门在数据的掌握、运营和分析能力方面提高了要求,而部门间不同的数字化发展程度、数据专业性,扩大了部际系统应用程度及对数据掌握、分析能力的差异。在数字化建设中具有更大优势的部门对优质数据的掌控力越强,在政府数字治理中越占主动地位,越扩大部门间的数据效用差距。而一些部门因各类因素及限制,在其他部门继续优化新技术以获得更高效益时,存在数字技术运用、更新的滞后性,无法实现数字资源配置“帕累托最优”。

第二,平台系统耦合技术匮乏,形成“数据内卷”积弊。传统烟囱式的政府数字化建设方式使部门数据指标口径和技术标准不同,导致采集的数据在标准、格式及架构上存在差别,不同模块的数据难以实现融合。而技术应用的耦合功能缺失,无法妥善解决过去因不同业务需求及数据保护形成的“条数据”问题。政府部门间“各自为政”的物理形态,在数字技术资源分布各异“助力”下演变为数字空间的复制和移植[30]。系统平台间的封闭性加剧了各部门对数据的收取标准、方式及技术手段各异的放任自流,使“膨胀化”的数据资源难以实现多源数据聚类整合及整体性供给。

第三,专业技术资源供给断层,加剧数技“需求偏差”。政府各部门的数字建设差异化需求繁杂,而数字系统有效链接及数据整合的技术尚存不足,即拥有的数技资源难以满足数字化建设的部分专业性要求,也包括缺乏持续性的资金支持。整体性智治政府在数据共享、信息使用及安全方面并无成熟的监管技术做保障,因而信息滥用与泄露、数据收集过度等状况时有发生,甚至存在技术道德、价值忽视、弹性缺失等潜在的技治风险[31]。

四、整体性智治政府建构路向

整体性智治政府的建设需要重新设定政府数字化、智能化建设战略,将数字技术内置于政府治理结构的基础上,统合平台治理优势,自上而下地对数技应用进行整体、系统规划,加强对数字政府的组织架构规划和顶层制度设计,重塑权力关系、数据共享、沟通协同等系统性机制,实现数智技术与智制创新的双向互动、相辅相成,确保数智治理的适应性、动态性及合规性。

(一)重塑治理理念,形塑人本取向引领的整体性智治导向

数字技术具有无穷治理能量,理念导向下主体与其互动的行为模式,影响着技术能否发挥应有效能。整体性智治强调通过整体性赋能服务的理念,构建一种集协同共享与人本取向互嵌于一体的整体性智治理念框架,旨在以“善智”实现“善治”。构建治理有效的整体性智治政府共同体,需从根本上重塑“以人民为中心”的数字化建设思想,基于需求锚定的逻辑明确数字化转型的愿景、本质及方向。

第一,以需求驱动底层逻辑,重塑政府数字化建设思维。从实现公共利益最大化角度出发,亟须转变各部门在参与数字化建设及数据共享过程中的认识观,统一并规整各主体的逻辑思维,摒除数字化转型过程中的“官本位”思想及数据权力观。基于“民众需求至上”的导向原则,设定并调适数字化建设的战略目标及规划。牢固树立以“为人民服务”的理念,作为数字平台建设和系统整合、创新的出发点,增强数字化建设的技术适应性、需求在地性及价值可输性。

第二,以数据效用共识凝聚,塑造部门数据价值认同逻辑。针对数据归集迟滞、“束之高阁”问题,着力加强数字文化氛围培育与建设,扭转各部门对数据仅为业务工具的传统认识,树立“数据就是生产力”的全新认知,将数据的价值提升至组织战略高度。嵌入数据生命周期理念,进一步优化数据管理实践,增强各部门对所获数据从收集、编码、归纳、分析、整合到销毁等生命周期各阶段的全面认识,通过了解数据不同阶段所起作用、对应处理方式,促进数据的规范化管理。

第三,以数据权益思维更新,纠正主体数据权属错位认知。为革除部门“专享数据”和“数据隐藏”的陈旧观念,构建政府数据所有权和数据用益权的“二元权利”观念结构[32],以促进数据资源的合理流动与优化配置。将数据的交互、融合、共享、公开理念融入各部门数字化建设工作中。各部门围绕职能定位和服务本位原则,明确自身在数据治理生态系统中的角色定位,积极参与或服务于数据治理和流通互动的各个环节,履行数据资源管理、融合共享建设的责任。

(二)重造治理结构,构建条块高效互促的整体性智治格局

在政府内部信息共享和资源整合的构建中,要注重部门间的协作,组织内部结构完整是实行数字化的基础[33]。整体性智治政府建设是一项复杂且涉及诸多场域的系统性工程,需各主体充分发挥自身优势且协同参与。在流程再造视域下,聚焦协同治理及平台治理两大核心,通过依托智能化技术赋能,对层级部门主体结构的互动关系、流程边界、行动空间进行重塑,推动治理结构的系统性与协同式变革。

第一,优化数智化建设协同结构设计,形成功能互补。巩固数字建设中心部门权威,优化其管理机构设计,以增强其全局统筹能力并提升协同技能,从制度设定上赋予其必要的实质性权力。b288283a20e3fe634e37d97224efaa7c深入构建部门智能协同管理体系,充分考虑各部门的特性、服务领域及对数据共享的需求,完善数智化协同流程与机制,包括系统建设数智化协同流程、整合协同平台等,以建立具有高度协作性、互补性、协商性的新型合作关系形态[17]。

同时,立足于“整体政府”的战略视角,制定详尽的数智建设规划,并根据各业务性质细化各部门数字建设进度、路线安排、项目内容设计,推广实施横向部门间“结对子”的数智化互助发展模式。

第二,强化层级数智化系统智能联结,形成结构互联。建立一套跨层级的、具有普适性的数字化转型标准化框架,该框架需精确界定平台架构、资源配置、业务内容的数字化标准,以实现不同层级部门虚拟组织与实体组织的数智化功能无缝链接与功能融合,进而实现数据牵引驱动层级系统互动嵌合的再造。运用系统化的方法论,对各层级数字化建设情况进行调研汇总,遵循网络化、扁平化、数字化原则,推动现存系统的融旧创新。

根据层级间数据流动需求,构建垂直部门间的数字平台缔结渠道,促使信息数据在系统间智能互动与交换。通过技术将数字化转型的需求导向与政府组织结构、业务流程再造相结合,通过引入先进数字化技术手段,对内部数字化应用组件模式进行变革。在此基础上,精细划分各层级数字平台整体智治单元,形成具有高度集成性与协同性的“信息枢纽”节点,服务于自上而下构建的整体性智慧中台系统。

(三)重建治理制度,构建制度创新适配的整体性智治基座

在技术治理领域,技术与制度因果机制的实质是制度安排会成为中介因素对技术执行产生干预[34](P81-82)。

将客观技术转化为执行技术以达成目标结果,需依托制度创新为引领,革除制约技术效能发挥的限制性因素。大智治制,制度创新供给完备是实现整体性智治的关键。针对整体性智治政府建设中的制度碎片化问题,需对现有制度进行创新设计,以构建完善的数字化制度规范[19]。

第一,明确数字化职责体系,以重塑数字建设角色矩阵。明确界定整体性智治政府中各主体决策的层级及职责,设立数字政府委员会并设定不同部门参与机制,从政治和法律维度设定职能部门在数字化推进中的责任明细及配合责任。构建条块部门间数据共享的责任与义务清单,

以条例形式明确规范和界定数据共享的边界、内容,确保各主体在现有平台的数据共享机制建设及管理的职责有效执行,

并在实施过程中嵌入监督机制并配以考核机制。建立健全数据信息泄露的问责与处理制度,将数字资源保护责任逐项分解至具体环节并强化监督,

实施严格的追责制度。

第二,完善数据管理措施,以提升数据共享建设聚合能力。完善数据安全与保护的制度法规框架,精确定义数据合法使用及存储要点的准则,并制定详尽的数据开放共享的方式、范围及管理等数据管理策略。针对跨部门流通数据的使用,制定监督管理体系、明确的数据使用规则及规范,

并针对数据不当使用或泄漏,设定处罚机制。强化数据保护制度架构设计,明确数据保护的目的、保护原则及实施要求,以增强数据共享的法治保障力度和法律强制约束。

第三,建立健全数据标准制度,以统合各部门数据资源。建立一套适用于系统衔接、数据整合、信息安全及合规性要求的数据标准与规则体系。依托顶层设计的指导,细化数字技术运用的标准,在平衡好标准统一与应用多元的基础上,制定一套各类业务系统在数据汇聚、处理、共享上更为统一且适用性更强的标准,增强数据管理统一性[35]。通过出台相应规定,清晰划分数据内容类型,以制度形式明确业务数据模块的信息权属及管理权限,并对现有和待建的垂直系统平台中的数据共享的标准和程序进行系统性的规范化管理。

(四)重构治理机制,构建数智双轮驱动的整体性智治模式

解决部门系统分立割据的关键是在明确政府数字化转型的战略性、阶段性行动目标基础上,对协调机制、整合机制、信任机制进行优化,以构建一体化的整体性智治运作机制,实现整体性协同赋能智治力。在整体设计机制框架上,构建数字政府的“物理世界”与“数字空间”相统一共孪生的数智治理生态。

第一,以实现数据融合为牵引,重建整体性整合机制。健全数据整合及共享机制,整合业务数据标准,明确规范常规数据生产与运动式数据生产

的数据积累标准,对各异的数据碎片进行标准化转换整合归类形成目录清单。针对各部门存在的数字化建设规划分散、差异显著的问题,

着力贴合职能部门需求和在地性特征部署数字建设任务及项目。在此基础上,重构既能实现数据流动又能满足数据安全标准的政务服务运行结构、数据流通机制。基于创新价值链的理论框架,分析技术创新的市场化概况[36],进而健全不同智慧应用场景的配套性执行机制,以完善现有数据汇聚及转化的系统平台,依照“向上协同”与“向下兼容”原则整合碎片化的多级端口。

第二,以实现资源统筹为指引,重塑整体性协调机制。通过构建一个纵横向多层次的协调配合机制,全面优化整体性政府数字协作功能。搭建纵向数字建设环节衔接和横向跨部门的协同工作机制[37],以梳理数字建设事项为切入点,精确厘定各参与主体职责边界,

重整主体间协同配合关系及信息传递链条、资源流动路径,形成开放式数字协作模式。健全部门间有效的沟通协调机制,深化合作机制及跨部门联动机制,释放治理主体的整体性赋能效应,实现内部数智资源“供需流通”的无缝隙协作。

第三,以实现数据共享为导向,构建整体性信任机制。通过构建层级间、部门间的整体性信任机制,化解政府信任的“差序格局”和“距离悖论”[8]。通过制度化沟通对话机制的建立,提升主体间的数据信任程度,包括上下级间、同级间的数据交换与利用的信任度。纵向上,针对数据流通与共享体系的建设,需变革传统思维,勇于在限定范围内打破层级信任“隔离带”,实施数据权限的适度下放以促流通。横向上,对各职能主体进行数据安全保护培训,通过深化专业知识学习与实践技能训练,提升各部门数据安全的防护能力,通过增强部门间的对话,提升部门间互信度,化解存在的数据共享风险心理,加速数智建设任务的顺利推进。

(五)重置治理技术,构建智技嵌套增能的整体性智治平台

信息技术推动治理体系和治理能力的现代化,数字政府建设的整合、协调及无缝隙一体化服务目标都是建立在先进的信息技术前提下。

数智技术“赋能”治理展现出显著潜力,但存在平台数据融通受限、技术缺陷隐含系统漏洞、技术不适配等问题。

为了有效实现数字政府的技术赋能增能,亟须基于社会治理需求的应用情景,以整体智治观为引领,革新数字技术手段。

第一,全局化部署基层数智化基础设施资源。为基层政府所需数智技术运用提供更多财力支撑,通过加大对数字平台建设的投资力度,并完善优化配套补贴政策,为基层数字化建设提供更坚实的财力后盾。依据部门具体需求,实施精准化的数智化建设资源配置策略,包括数字基建设备、综合型及专业技术人才等,特别是对数字化建设滞后的部门加大扶持力度和扩大优质资源供给,推动其业务系统结构的优化调整和功能模块升级。利用人工智能及大数据分析等,对数字政府建设中的大量数据进行深度挖掘与系统分析。遵循紧密贴合基层数智化建设需求和可行性、在地性原则,制定科学有效的建设方案及规划图景。

第二,以技术支撑为核心推进平台集约再造。全面完善数据采集、处理、管理、使用、存储等环节的流程及标准,推动数据资源的标准化、融通化及共享化,提升一体化平台联通多个系统的基础能力。以构建新型数智平台为抓手,对信息流及业务流一体化的政府系统进行再造、优化。

运用技术手段加速在线政务服务创新步伐,建成汇聚数字服务整合、政务应用集中、业务信息汇通、数据资源集成于一体的全流程在线数智服务平台,以实现区域间、府际间、部门间的数字化协同管理与政务服务衔接,破除体制机制障碍引发的数字协同治理困境。

第三,深化智能技术吸纳,强化系统整体功能。为发挥数字系统平台的治理潜能,需强化基层政府数据共享的联动机制功能,

以各部门数据资源集中、共享为途径,将“条数据”聚集成跨部门“块数据”,实现数据整体性输出。依循数据全生命周期过程,引入区块链技术的运作机制和框架规范,对部门块数据进行集成和规制,以形成“聚通用”为导向的数据集及可共享开放的“块数据池”,构建一个集聚形成点、条、面联合的数据资源共享体系。通过技术创新与运用,构建一套集数据汇总、运行监控、监管督查、风险预测为一体的数据智能防控系统。

依托现有先进技术修缮数据中台和修补潜在的系统漏洞,并采取有效数据保护技术及措施保护数字在线平台及配套设施。充分利用大数据分析、信息技术及引入人工智能,完善基层数据风险和数字威胁的预测、预警机制。

参考文献:

[1]韩 骉.以政务数据治理助推数字政府建设[J].唯实,2023,(7).

[2]宁波市政府办公厅.推进数字政府建设 打造“整体智治、唯实惟先”现代政府[J].宁波通讯,2021,(7).

[3]徐家林,赵宬斐.促进数字政府整体智治[N].中国社会科学报,2022-06-30.

[4]宋晔琴,甘 甜.结构嵌入与行为吸纳:数字技术助推城市基层治理的机制——兼论困境与超越[J].城市问题,2023,(9).

[5]奚家亮,刘力锐.边界重塑:数字技术何以驱动科层组织变革?——基于浙江“一网协同”实践的分析[J].中共天津市委党校学报,2023,(6).

[6]王志立,刘 祺.数字赋能市域社会治理现代化的逻辑与路径[J].中州学刊,2023,(2).

[7]何立军.结构—过程—功能:基层治理数字化转型研究[D].吉林大学,2022.

[8]曾凡军,梁 霞,黎雅婷.整体性智治的现实困境与实现路径[J].中国行政管理,2021,(12).

[9]Haibo Tan,Xuejiao Zhao,Nan Zhang.Technology Symbolization:Political Mechanism of Local E-Government Adoption and Implementation[J].International Review of Administrative Sciences,2020,(4).

[10]张丙宣,任 哲.数字技术驱动的乡村治理[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,(2).

[11]Mark de Reuver,Carsten Srensen,Rahul C.Basole.The Digital Platform:A Research Agenda[J].Journal of Information Technology,2018,(2).

[12]郑 琼.数字赋能视角下数字政府整体智治的实现路径[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2024,(3).

[13]钱天国.数字赋能全链集成创新:整体智治政府的建设路径[J].浙江学刊,2022,(3).

[14]蒋良竹.技术赋能及其超越:超大城市何以实现整体智治?——基于深圳“民意速办”平台的分析[J].岳麓公共治理,2024,(3).

[15]郁建兴,黄 飚.“整体智治”:公共治理创新与信息技术革命互动融合[N].光明日报,2020-06-12.

[16]曾凡军.论整体性治理的深层内核与碎片化问题的解决之道[J].学术论坛,2010,(10).

[17]颜佳华,王张华.数字治理、数据治理、智能治理与智慧治理概念及其关系辨析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019,(5).

[18]Tom Christensen, Per Lagreid.The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform[J].Public Administration Review,2007,(6).

[19]陈 娟.数字政府建设的内在逻辑与路径构建研究[J].国外社会科学,2021,(2).

[20]石亚军,施正文.我国行政管理体制改革中的“部门利益”问题[J].中国行政管理,2011,(5).

[21]祁志伟.中国数字政府建设历程、实践逻辑与历史经验[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2022,(2).

[22]周 俊.以整体智治消除基层“数据烟囱”[J].国家治理,2020,(30).

[23]焦雨生.技术创新与制度创新关系的研究综述[J].商业时代,2011,(17).

[24]曲延春.数字政府建设中信息孤岛的成因及其治理[J].山东师范大学学报(社会科学版),2020,(2).

[25]Yang T,Zheng L,Pardo T.The Boundaries of Information Sharing and Integration:A Case Study of Taiwan E-Government[J].Government Information Quarterly,2012,(1).

[26]陈 璐.新信息技术环境下的电子政务数据壁垒问题研究[J].中国机构改革与管理,2020,(4).

[27]祁志伟.数字政府建设的价值意蕴、治理机制与发展理路[J].理论月刊,2021,(10).

[28]祁志伟.数字政府建设趋势及难题[N].北京日报,2021-10-18.

[29]鲍 静,张勇进.政府部门数据治理:一个亟需回应的基本问题[J].中国行政管理,2017,(4).

[30]宋 君,张国平.官僚制政府和数字政府:竞争、替代还是融合?[J].理论导刊,2022,(8).

[31]盛明科,贺清波.数字技术治理风险的生成与防治路径探析——以技术与制度互构论为视角[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2023,(2).

[32]申卫星.论数据用益权[J].中国社会科学,2020,(11).

[33]Robin Gauld.E-Government:What Is It,and Will It Transform Government?[J].Policy Quarterly,2006,(2).

[34][美]简·E.芳汀.构建虚拟政府:信息技术与制度创新[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[35]张铠麟,王 娜,黄 磊,等.构建协同公共服务:政府信息化顶层设计方法研究[J].管理世界,2013,(8).

[36]温兴琦,陈思颀.我国数字文化产业政策工具的演变脉络与优化建议[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2024,(3).

[37]马 亮.中国数字政府建设的理论框架、研究议题与未来展望[J].中共天津市委党校学报,2021,(2).

责任编辑:陈 丽

From “Digital Stacking” to “Intelligent Integration”:

Paradigm Transformation of the Construction of Holistic Intelligent Government

Zeng Fanjun, Shang Liping, Li Weihong

Abstract:

The holistic intelligent government is the inevitable trend of the development of modern government governance and an important step to realize efficient intelligent government. Government digital construction is not only a simple application of digital intelligence technology, but also contains the interaction process between technology and internal organizational structure, institutional framework and governance model. At present, the holistic intelligent

governance construction of local digital government is faced with such problems as the mutual exclusion of the whole idea, the fragmentation of the governance structure, the fragmentation of the digital governance system, and the lack of digital technology resources, which leads to the government governance falling back into the predicament of digital form and the suspension of digital governance, restricting the release of the effectiveness of digital intelligence. Therefore, the construction of holistic intelligent government should take holistic intelligent governance as the model framework system, reconstruct the government’s responsibility boundary and governance model through the integration of data resources and the integration of value elements, and on the basis of digital technology and overall collaboration, form a three-dimensional integrated holistic intelligent governance component of “subject-organization-technology”, and develop the new quality productivity required by digital intelligence. Give full play to the multiplier effect of data, constantly improve the overall effectiveness of intellectual governance, and achieve high-quality government governance.

Key words:

digital government, government digitalization, holistic intelligent governance, intelligent governance, data governance