城市居民自治制度的演变逻辑与现代化转型路径

2024-10-14刘华云原珂

[摘 要]

居民自治作为基层治理的基本形态,对实现全过程人民民主和完善国家治理体系现代化具有关键意义。城市居民自治制度是在中国共产党的领导下逐步推进与完善,历经了萌芽与探索、规范与确立和创新与发展三个阶段,始终以满足党和国家治理的需求为核心,展现了自我发展和持续改革的特征。面对推进基层治理现代化的时代任务,城市居民自治制度的转型关键在于保障党建逻辑、治理逻辑和自治逻辑的良性互动,积极发挥基层党组织的引领作用,培育和塑造积极的居民主体,探索合理设置自治单元的新路径,借助数智新技术赋能以推动制度的现代化建设。

[关键词]

居民自治制度;基层民主;基层治理

中图分类号:D638 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2024)05-0033-10

DOI:10.16029/j.cnki.1008-410X.2024.05.004

收稿日期:2024-07-09

作者简介:

刘华云(1987-),男,深圳大学社会科学学院副教授,广东深圳 518060;原 珂(通讯作者)(1986-),男,对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员,博士生导师,对外经济贸易大学“惠园优秀青年学者”,石河子大学法学院副院长,北京 100029

本文为教育部人文社会科学项目“高质量发展理念下党建引领社区治理的提升路径研究”(批准号21YJC710044)、广东省哲学社会科学规划项目“新民主主义革命时期中国共产党人民话语的建构逻辑与经验研究(批准号GD23XMK24)和对外经济贸易大学优秀青年学者资助项目“中国城市社区发展治理创新研究”(批准号21YQ20)的阶段性研究成果。

居民自治作为基层治理的一种基本形态,不仅是实现全过程人民民主的重要支撑,更是基层治理生命力的核心所在。随着中国城市化进程的加速推进和社会结构的深刻变迁,城市居民自治制度的重要性凸显,其健全发展关系到国家治理现代化体系的完善,更直接影响全过程人民民主在基层的实现。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出,健全和完善基层群众自治制度是全面深化改革的重点任务之一,健全基层党组织领导的基层群众自治机制,进一步加强基层治理体系建设,推进基层治理的现代化。回顾新中国成立以来基层群众自治制度的建设实践,效果始终不尽如人意。国家权力的自上而下强势介入,虽在一定程度上提升了基层治理的效能,但引发了诸多问题,如治理主体的碎片化、自治与他治的混淆、自治的形式化等。特别是相较于村民自治制度的深入探讨,城市居民自治虽在学界研究中被强调,但在实际话语体系中常被社区治理、基层治理等概念所掩盖。城市居民自治制度的边缘化研究现状,不仅导致社区共治与党建引领等治理话语对居民自治话语的替代,甚至引发基层治理中党建逻辑、共治逻辑与自治逻辑的混淆与冲突;居民自治深入研究的缺失也阻碍了城市居民自治制度的现代化转型,使自治制度并未随着基层治理技术的进步与治理效能的提升而发挥其制度潜能。从基层自治制度的历史发展看,基层群众自治制度源于党领导城市居民探索基层自治的制度创新,并在实践中不断完善了居民自治的制度、机制及组织体系,呈现丰富、鲜活、充满活力的党建引领基层群众自治的实践图景。因此,系统回顾新中国成立以来城市居民自治制度的实践探索与演变逻辑,探讨党和政府在不同历史时期如何通过政策和措施推动居民自治制度发展的方式,以及在中国式现代化建设这一时代任务下党建引领如何实现城市居民自治制度的现代化转型,为新时代基层群众自治的建设与学术研究提供有益的借鉴。

一、城市居民自治制度的演进与发展

城市基层居民自治制度的建立与健全是在党的领导下逐步完善和优化的,基于居民自治的实践探索形成了一套制度体系。根据城市居民自治制度建设在不同历史时期的主要内容,可以将其发展历程划分为三个阶段。

(一)城市居民自治制度的萌芽与探索(1949年—1977年)

城市居民自治制度的雏形是在党的领导下,人民群众参与国家建设的实践活动中逐步形成的。新中国成立初期,为巩固新生政权,各城市的军事管制委员会和人民政府开始向基层派遣工作组,鼓励并组织居民参与民主改革,协助基层人民政府开展工作。当时,浙江省的国民党残余势力较为强大,“便衣匪特”时常以保甲的方式进行活动。为了巩固新生政权,中共浙江省委率先决定对城市居民自治进行探索与实践。1949年10月11日,杭州市政府举行联席会议商讨废除“保甲制度”和建立新政权的基层自治组织等事宜。同年10月23日,杭州市上城区根据取消保甲制度的工作要求率先成立上羊市街居民委员会,这是我国成立的第一个居民委员会,标志着城市居民自治实践的萌芽,构成了我国城市民主发展的起始点[1]。随之天津、武汉、上海等全国各地居民委员会陆续成立,拉开了我国城市居民自治和实现城市基层社会直接民主的序幕[2]。然而,由于缺乏来自中央的统一指导,各地城市居民委员会存在规模不一、职能不一、管理混乱等问题,个别居民委员会甚至沦为基层政权的下设机关并承担了大量行政事务。

为应对居民自治制度建设中的混乱状况,党中央开始逐步规范管理城市居民委员会。1953年6月8日,彭真向毛泽东等中共中央领导同志提交《关于城市街道办事处、居民委员会组织和经费问题的报告》文件,详细汇报了关于建立与管理城市街道居民委员会的建议,指出城市居民委员会是群众性自治组织,应当经由居民小组民主选举产生,在城市基层政权或者相关派出机关的统一领导下开展相关工作[3](P194)。毛泽东等中共中央领导同志同意了此报告,随后,全国各地迅速组建起一批城市居民委员会。

1954年12月31日,第一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《中华人民共和国城市居民委员会组织条例》。该条例强调,为加强城市居民的组织和工作,进一步增进城市居民的公共福祉,可以按照居住地区成立居民委员会,这一组织的性质为群众自治性组织。

该条例的颁布意味着我国首次以法律形式明确城市居民委员会的性质、功能和地位[4],标志着我国城市居民自治制度建设的序幕正式拉开。这一阶段,居民委员会的主要任务是组织居民参与社区事务的管理和决策,城市居民自治制度初步建立,其主要特征为政府主导下的自治。然而,在1958年至1977年间,随着党和政府关于国家建设与发展战略的调整,“城市人民公社”替代了城市街道办事处,城市居民委员会被纳入人民公社组织体系之中,城市居民的自治实践开始走上一条曲折发展的道路[5]。

(二)城市居民自治制度的规范与确立(1978年—2011年)

自1978年以来,伴随着改革开放战略的稳步推进,社会主义市场经济体制逐渐建立。城市化建设进程日渐提速,基层社会流动性逐渐增强,住房商品化迅速推进。在这一背景下,我国城市居民自治制度建设进入自主探索阶段,重点工作是通过法律法规形式明确城市居民委员会的性质、功能和产生方式,城市基层社会管理体制也由单位制时期的行政化管理模式逐步向着法治化保障下的社区管理体制转型。

城市基层自治制度恢复发展的标志性事件是1982年12月4日发布的《中华人民共和国宪法》,宪法将居民委员会纳入国家治理体系之中,并规定城市按照居民居住地区设立的居民委员会是基层群众性自治组织。这一规定正式确立了居民委员会以“基层群众性自治组织”的身份被确立为国家基本政治制度的一部分[6]。随后,国家出台《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,明确指出居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织。自此,新中国初期形成的DLa51PIcxuYNt8YLacUbaw==城市基层群众自治组织作为具有全面法律保障的组织载体开始有效运作起来[7]。

确立基层群众自治制度作为中国基本政治制度的地位,是居民自治制度建设的最大亮点。党的十六大报告指出,健全基层自治制度和民主管理制度,完善城市居民自治,建设管理有序、文明祥和的新型社区。党的十七大报告首次明确将基层群众自治制度纳入中国特色社会主义政治制度体系之中,确立基层群众自治制度作为我国一项基本政治制度的地位。至此,基层群众自治制度正式与中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度共同构成中国特色政治制度,成为我国民主政治的四项制度之一。中国特色社会主义政治制度体系纳入基层群众自治制度的举措,有力提升了基层群众自治制度的政治地位,推动城市居民自治制度建设达到新的发展阶段。

社区制的开启标志着城市居民自治制度建设进入了新的发展阶段,“社区居民委员会”作为一种新的基层群众性自治组织,开始在城市居民自治实践中发挥重要作用。1993年8月,

民政部、国家计委等14个部委联合下发《关于加快发展社区服务业的意见》,强调基层社区是城市居民服务的重要组织管理单元。1998年,为适应城市基层社会人口不断增长的发展趋势,进一步推进和优化城市基层社区建设,推动形成符合中国实际、具有中国特色的基层社区治理体制与改革方案,民政部牵头制定《全国社区建设试验区工作实施方案》,首次以政府文件的形式明确推动社区自治的工作理念。随着相关政策文件的不断颁布,政府职能开始转型,城市基层社会治理由服务政治、管理居民开始向服务经济、服务居民变迁。在这一过程中,全国各地在党中央的领导下积极健全城市基层社区居民自治制度。首先,试点、推广和规范居民委员会的直接选举制度。城市居民委员会的选举制度一度滞后于实践发展,居民委员会在很长一段时间内受到行政力量的干预和影响,突出表现为部分居民委员会的候选人由街道办事处推荐或指派。为进一步完善与优化城市居民自治的选举制度,地方政府积极探索人民委员会直接选举制度以强化居民委员会的“自治”属性和“民主”特色。2003年浙江宁波市海曙区实施直接选举制度,成为全国首个全面推行城市社区直选的城市,此后,北京、深圳、上海等城市开始广泛推动社区居民委员会直接选举实践[8]。其次,明确社区居民委员会的治理功能、组织性质和建设方向。2004年10月4日,中共中央办公厅转发《中共中央组织部关于进一步加强和改进街道社区党的建设工作的意见》的通知,指出社区党支部(总支、党委)的主要职责之一为领导社区居民自治组织,推进社区居民自治。2010年,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》,为进一步推进城市社区居民自治制度改革指明方向,强调完善城市社区党组织领导下的社区居民自治制度,健全社区居民自治机制。在党中央的领导下,各级地方政府抓住城市基层社区建设的发展机遇,迅速孵化出各类城市社区居民委员会,推动了一系列社区居民自治实践和制度建设的兴起。

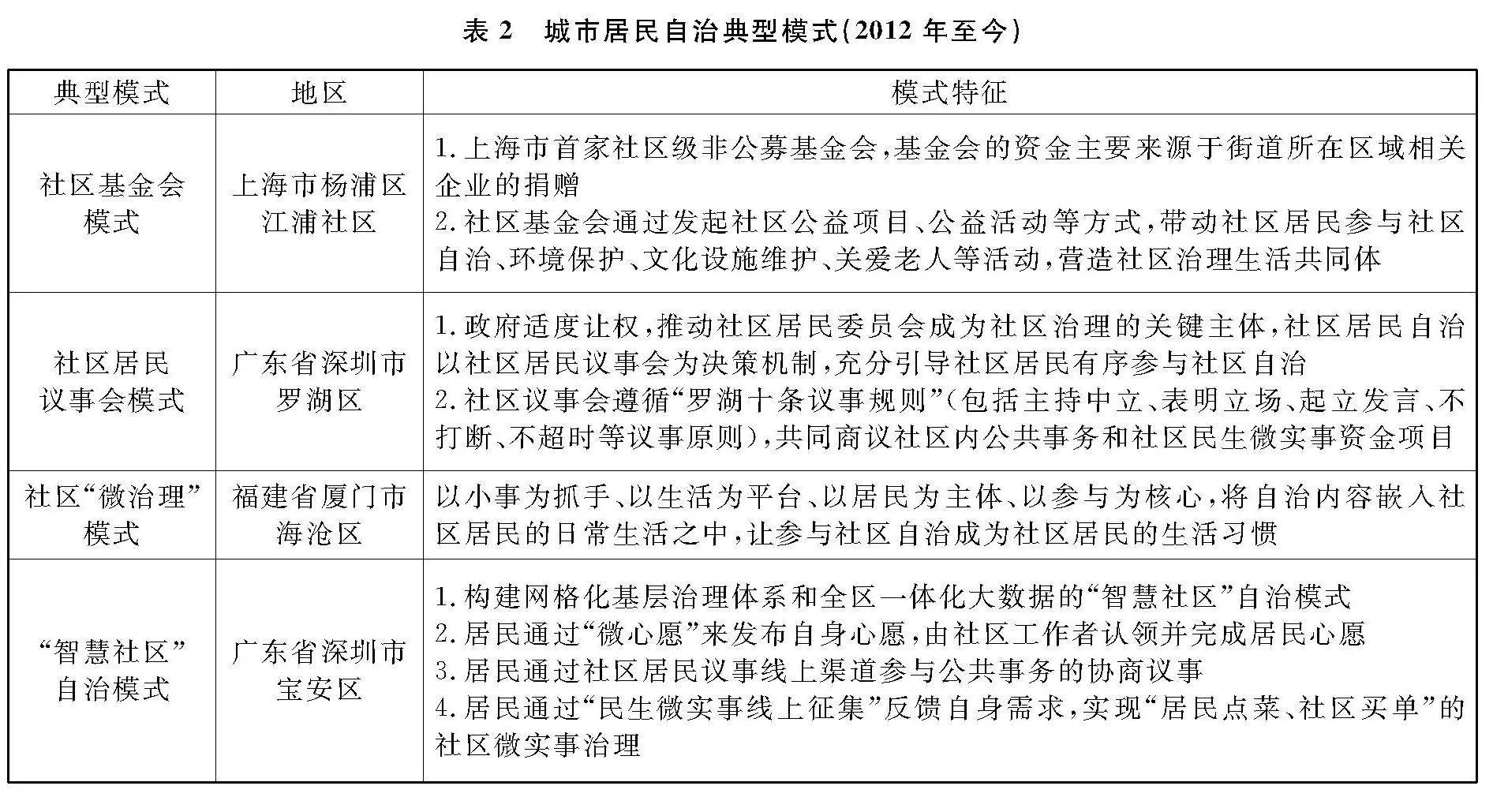

这一阶段,全国各地城市社区居民委员会的治理模式和自治活动表现出多样化的发展趋势,展现了丰富且生动的居民自治实践。国家积极孵化各地区、各类型的城市社区居民委员会,为广大人民群众参加居民自治实践提供组织载体,探索发展出院落自治、社区论坛、民情恳谈、议政分离等新型城市社区居民自治实践模式(见表1)。

(三)新时代城市居民自治制度的创新与发展(2012年至今)

党的十八大以来,随着国家治理体系和治理能力现代化战略的提出,党中央敏锐地注意到城市居民自治实践出现的新情况与新问题。尽管基层群众自治制度在运行中取得了一定成效,但其效果仍未能完全达到预期。如何积极推动城市居民自治体系和自治能力现代化建设,构建具有中国特色、适应当前发展阶段、回应城市居民自治需求的城市居民自治制度,成为当前阶段的重点工作。

这一阶段,“治理”成为城市居民自治制度现代化建设的核心主题。2012年,党的十八大首次将“社区治理”写入党的报告,在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,是人民依法直接行使民主权利的重要方式。为了有效推动中国共产党领导下的政府治理和社会调节,加强居民自治良性互动,进一步推进城乡社区治理体系和治理能力现代化,十二届全国人大五次会议审议通过的《中华人民共和国民法总则》规定居民委员会具备基层群众性自治组织特别法人资格。2017年4月3日,全国首个以中共中央、国务院名义出台的关于城乡社区治理的纲领性文件《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》正式印发,文件强调进一步增强基层群众性自治组织的规范化建设,注重其基础作用。这一文件的出台标志着我国社区发展进入社区治理新时代,并得到国家层面的广泛认可[9]。

面对居民自治能力缺失和治理资源匮乏的难题,克服基层中“行政有效,治理无效”的治理危机[10],党中央从两个方面入手:一是进一步下沉资源、人力,以解决基层治理任务的复杂性与治理能力资源不匹配的紧张;二是加强基层党组织的建设,以党组织的组织力和号召力填补行政在基层社会中的介入失败,以党建引领社会发展。党的十八大以来,基层党组织成为填补行政权力,弥补基层自治力量的重要组织依靠。党建引领基层治理成为确保基层社会治理正确方向和提升治理效能的关键举措[11]。

此外,为了实现城市基层高效能治理,党中央指出以健全基层协商民主制度为抓手,推动城市居民自治体系和自治能力现代化。习近平指出,“按照协商于民、协商为民的要求,大力发展基层协商民主,重点在基层群众中开展协商”[12],这为新时代城市居民自治制度发展和加强城市社区协商指明了方向。2015年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强城乡社区协商的意见》,阐明了城市社区协商的内容、主体、程序、形式和成果运用等,并强调在协商形式上要进一步规范以居民会议、居民代表会议制度为主的议事规程。在该文件的指引下,全国超过60%的社区建立了协商议事委员会,并组建多种业主委员会、社区服务志愿组织、社区互助组织。这些组织为城市居民自治制度的发展和完善提供了良好的组织基础,也为居民积极有效开展民主管理、民主决策和民主监督提供了更多组织载体。

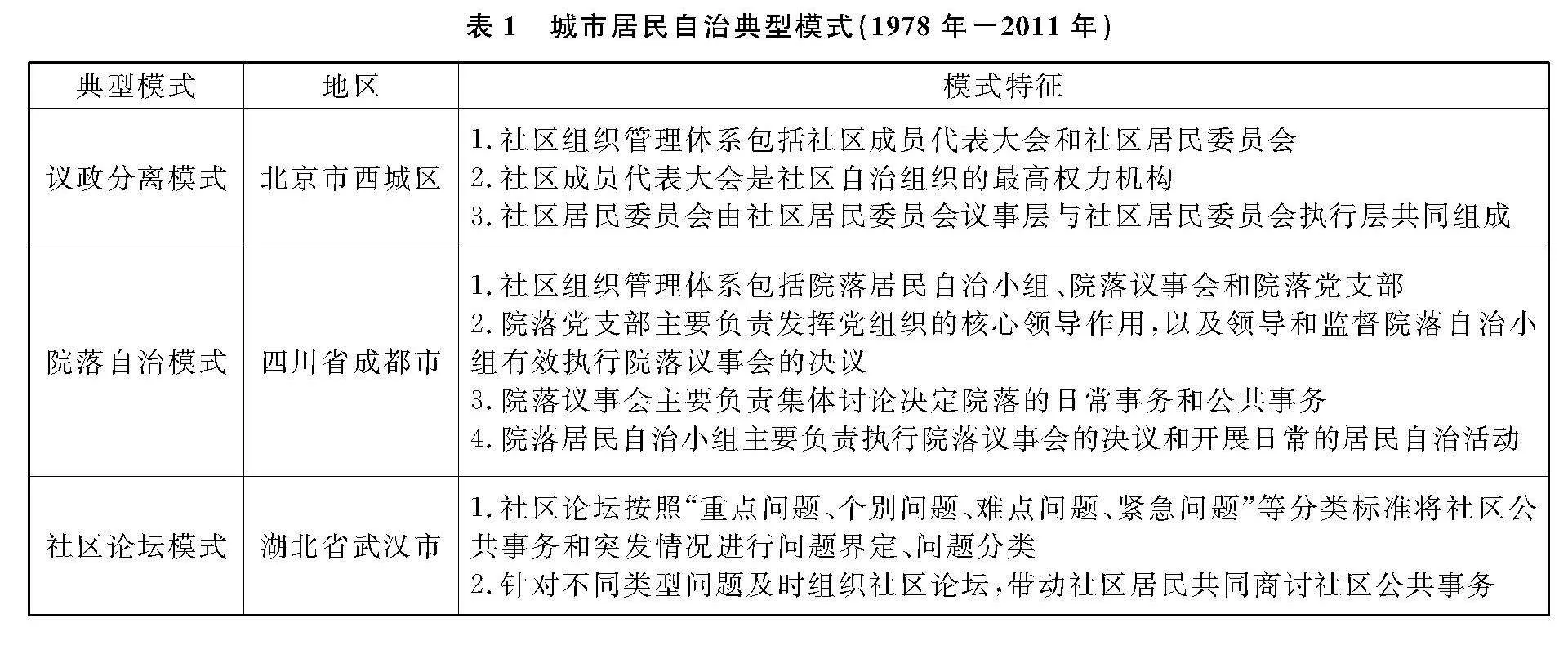

为了适应各地城市基层社会的环境特征和治理需求,各地社区居民自治模式不断深化改革,以适应基层社会的深刻变化。社区居民自治的形式和内容变得更加现代化和多样化,形成了社区微治理、社区基金会、智慧社区自治、社区居民议事会等治理模式(见表2)。

在现代化阶段,我国城市居民自治制度、自治机制及相应组织体系日益健全和完善,社区居民的自治形式和自治内容更加丰富,城市居民自治制度在中国特色社会主义民主政治制度体系中的基础性作用愈加显著。

二、城市居民自治制度的演进机理与脉络特征

城市居民自治制度建设是特定历史条件和发展环境的产物,在不同历史时期有着不同的建设理念、重点工作和功能使命。从基于“单位制”的管理体制到现阶段的“社区制”治理体制,城市居民自治制度始终以自我发展和完善为制度建设的内在驱动力,在实践中发展成型、逐步成熟,积极适应我国不同历史阶段经济社会发展要求。城市居民自治制度是国家现代化建设的重要组成部分,它的不断完善和发展旨在更好满足居民自治的需求,提高居民参与自治的积极性和主动性。我国独特的发展背景、治理体制与历史传统共同促成了中国特色社会主义城市居民自治制度的产生与演化,展现出符合中国国情、具有中国特色的城市居民自治实践丰富面貌,彰显了中国特色社会主义的制度优势。

(一)理念升级:从管控理念到自治理念

从管控理念到自治理念的升级,是我国城市居民自治制度建设中最为显著的变化特征。新中国成立初期,为了加快经济恢复并推进政权建设工作,党中央采用了较多的管理控制理念和手段来实现国家治理。居民委员会作为“单位制”管理体制下的国家组织,承担了大量的行政事务和管理责任,主要任务是吸收、整合和管理处于单位外的居民群体。早期的居民委员会是国家为稳定新生政权而建立的,同时是基层政府为完成国家指派的各项工作任务所形成的特定产物。这导致在很长一段时间内,居民委员会呈现“行政化”的发展趋势[13],即居民委员会承担了大量政府部门下派的各种工作任务,并通过选派干部的形式来控制居民委员会[14]。

为了破解居民委员会存在的自治功能不强、趋向“行政化”等问题,在党中央的有力推动下,国家在积极推进市场经济与民主政治建设的过程中,探索并推动了基于自治理念的城市居民自治制度建设模式。在20世纪90年代陆续开展的几轮城市基层治理体制改革中,进一步落实社区居民委员会的自治化成为改革的工作目标之一,旨在保障社区居民委员会能够真正发挥群众性自治组织的功能作用。1982年,《中华人民共和国宪法》明确将居民委员会定位为基层群众性自治组织,并颁布了《中华人民共和国城市居民委员会组织条例》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《社区居民委员会直接选举规程》等法规,进一步强调居民委员会作为自治组织的定位。各级政府积极响应党组织的号召,推动社区居民委员会充分发挥自治功能,广泛推行社区居民委员会直接选举制度,鼓励各地社区居民委员会完善工作机制并开展各类自治实践活动。

(二)组织优化:从单一主体到多元主体

组织力量方面,我国城市居民自治实践正在从单一主体向多元主体转变。新中国成立初期,街道居民委员会是城市居民自治实践的主要组织载体。一些城市还设有治保委员会、调解委员会等居民自治组织,但整体上组织力量相对单一。随着经济和社会的深刻转型,城市居民的需求愈加多元,单一的自治组织已经无法满足他们的需求[15]。为了应对这一变化,国家积极推动协商民主和民主政治建设,

城市居民自治体制开始向包含社区居民委员会、社区互助组织、社区志愿协会等多元主体治理体制转型。这些多元主体的出现丰富了自治组织的形式和力量,使城市居民能够更好地参与自治活动。

随着组织载体的丰富和活动形式的多样化,居民自治实践模式不断创新,如院落自治、社区论坛和民情恳谈等创新性的居民自治实践模式得到了推广和应用。这些创新模式有效地满足了居民自治多元化和增加的自治需求。城市居民自治的活动形式的多样化,反映出城市居民对自治的积极参与和主动性的提升。

(三)行为转变:从被动参与到主动参与

我国城市居民自治实践转型变化的一大突出特征是,居民自治行为由被动参与转变为主动参与。新中国成立初期,政府部门在推动居民自治和培育居民委员会等方面发挥了主导作用。在这种背景下,公民以被动的方式参与居民自治活动,居民参与自治的广度和深度相对较浅,自治的质量和效能相对较低,居民的自治意愿和自治能力没有得到充分培育,存在自治意愿、动力、能力缺失等问题[16]。

随着社会主义市场经济体制的发展和公民权利意识的增强,居民自治的能力和意愿得到显著提升。与此同时,地方政府在推动社区建设运动的过程中,积极激活和推动居民自治,促使越来越多的居民能够主动参与自治活动。改革开放后,我国城市居民自治的实际状况逐渐向着“高自治—高参与”的趋势发展[17]。

这种转变意味着公民对自治的意愿和能力的增强,他们更加主动地参与到居民自治活动中,积极发挥自己的作用。这种主动参与的变化对于城市居民自治实践的发展具有积极影响,能够提高自治活动的质量和效果,推动社区的发展和居民的福祉。

(四)制度健全:从法规制定到多层次制度

我国城市居民自治制度建设呈现从法规引领到多层次制度的演变逻辑。新中国成立初期,城市居民自治制度建设主要依靠颁布相关法规文件,

其中《中华人民共和国城市居民委员会组织条例》的制定和完善发挥了关键作用,推动了我国城市居民自治制度的建设。随着社区建设运动的稳步开展,城市居民自治制度的建设不仅包括制定居民自治相关的法律法规,还涉及各级地方政府相继出台适应本地实际的地方性居民自治制度文件,如《徐汇区关于深化为民服务功能推动居民自治的指导意见》和《成都市城乡房产管理局关于发挥群众作用做好居民自治改造工作的指导意见》等。目前,我国城市居民自治制度逐渐形成了多层次的体系,以《中华人民共和国宪法》为主体,以《中华人民共和国城市居民委员会组织法》为核心,以《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》为纲领,若干政策法规相互支撑。多层次的城市居民自治制度体系为城市居民自治提供了法律和制度支持,促进了自治实践的规范性和有效性。各级政府在制度建设方面的努力,

使城市居民自治制度不断完善和发展,为居民自治提供了更加稳定和可持续的基础。

(五)动因转换:从政府主导到自主创新

居民自治制度的现代化转型是一个制度变迁过程,受外部环境变化和内部需求驱动等因素的影响。居民自治制度自治实践和制度建设呈现从早期由政府主导推动的强制性变迁,逐步演变为居民自发推动的主动性变迁的逻辑主线。在“单位制”时期,政府在推动城市居民自治实践和制度建设方面起主导作用。如全国首个居民委员会是由杭州市政府推动发起的,最早的居民自治制度《中华人民共和国城市居民委员会组织条例》也是由国家力量推动形成的。在初期的居民自治探索中,政府在定义居民委员会的性质、明确居民自治的主要原则及孵化居民自治组织等方面发挥了重要的推动作用。进入“社区制”时期,地方自主性和居民主动性显著增强,我国城市居民自治实践和相关制度建设呈现自主创新的特征。社区居民在推动居民自治的组织载体、活动形式和自治内容等方面发挥了重要的主体作用,实现了较为丰富和多元化的发展。如深圳市蛇口社区的社区基金会是由社区居民自发发起的,武汉市的社区论坛是由某居民楼内部居民发起的。

这种由政府推动到自主创新的发展逻辑体现了社会变革和制度转型的进程。随着社区居民自治意识的增强和参与意愿的提升,他们在自治实践中逐渐成为主体,积极探索和创新居民自治的形式和内容。自主创新的发展动因促进了城市居民自治实践的活力和创造力,推动了自治制度的不断完善和发展。政府在此过程中逐渐转变角色,从主导者转变为支持者和服务者,为居民自治提供必要的支持和保障。

三、城市居民自治制度的现代化转型路径

党的二十届三中全会为中国式现代化建设明确了战略发展步骤,也为城市居民自治制度建设的现代化转型提供了前进方向和转型动力。发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。城市居民自治制度的现代化转型,旨在健全和发展基层民主,通过全过程参与自治,彰显人民的主体地位,充分调动居民在基层治理中的积极性、主动性和创造性。2035年基本实现国家治理体系和治理能力现代化,这一目标要求解决居民自治制度在实践中运转的痛点、难点,突破居民自治在认识性、结构性、功能性方面的困境,有效提升基层社会的治理效能。积极构建中国特色社会主义城市居民自治制度成为应对这些治理需求的关键课题。

(一)加强党的领导:确保自治健康发展的根本

回顾我国城市居民自治制度建设的七十余年历史,全面加强党的领导,积极构建党建引领下的城市居民自治制度,是确保该制度健康发展的根本保证。中国共产党在推动城市居民自治实践和制度建设方面发挥了关键的领导作用,党的领导不仅是城市居民自治制度建设的根本遵循,也是保障城市居民自治权利的内在要求。在党中央的有力推动下,城市居民自治制度的相关法规和政策相继出台,推动了该制度向制度化、规范化和法治化的方向发展。在基层治理中,党的领导与基层自治并非相互排斥,而是高度契合。基层党组织在从“管理”向“治理”理念转变过程中,成为填补行政权力空缺和弥补基层自治力量不足的重要支柱。作为连接党、国家与社会的纽带,基层党组织为政党嵌入基层社会、引领高效能基层社会治理提供了关键渠道和空间,成为推动社区自治的关键行动者[11]。

构建中国特色社会主义城市居民自治制度,既需要充分发挥党作为核心主体的关键作用,又要协调党建逻辑与基层自治逻辑之间的关系。尽管学界对党建引领机制有着多种理解,提出“融合式引领”“嵌入式引领”“赋能式引领”等理论模型,但对党建引领基层治理逻辑的共识在于,党建引领的目的是通过党建逻辑解决治理困境,而非简单替代自治逻辑。政党引领的逻辑源于国家行政力量介入的失败,即治理碎片化、治理封闭化、行政化治理等问题。新时代,基层党组织逐渐从幕后走向台前,党建引领成为推进基层共建共治共享的一项制度性安排。有效的党建引领必须契合基层治理的实际需求,实现精准引领和精确引领,从而对基层党建形成正向反馈,提升引领能力[18]。

党建引领基层社会治理的关键在于激活自治制度,使其有效运转起来,包括自治主体的寻找、自治程序的合理化及自治平台的搭建。一些地方的党建引领实践中出现了“党建解决一切”的倾向,即认为通过政党替代行政即可解决社会治理问题。这种简化思维并不符合新时代治理的要求。新时代,党建引领基层治理不再是传统的政党组织社会,不再是强调对社会的严格控制和管理,而是通过基层党组织的领导和引领,培育和激活社会,给予社会较强的自主性[19]。党组织的引领作用不应重复过去政府在基层中“大包大揽”的做法,也不应陷入“政党主导一切”“政党包揽一切”的基层治理困境。党组织引领基层社会治理应以基层党组织为核心,承担领导、统筹和协调等职责,通过多种有效手段为居民自治提供必要支持,以保障居民权利为要求、满足居民利益为目标,激发居民的公共参与,进一步明确城市居民自治任务,推动居民自治组织回归本位。

(二)找回社区居民:实现自治有效运转的关键

在推动城市居民自治制度现代化转型的过程中,如何找回社区居民,确立居民的主体地位是实现治理效能与居民自治平衡的关键。尽管近年来基层社会治理实践强调基层党组织的引领,以及市场力量和社会力量的共同参与,以维持基层治理的活力与秩序,但居民“消失”与自治不足的问题依旧存在。现代化转型不仅需要构建一核多元的共治治理格局,更需在实践中充分发挥居民的主体作用,确保居民积极参与社区治理。自治主体的缺位削弱了基层治理的生命力,削减了居民自治的制度价值。

找回社区居民的核心在于重拾社区公共领域的共同体属性。现代城市化带来的社会结构与空间的急剧转变,使社区不再是一个由特定区域居民和固定文化伦理观念所组成的静态封闭集合体,而是一个开放、多元的区域。随着社区功能的分化,居住与生活交往逐渐分离,社区公共性逐渐削弱,个体化特征却日益强化。这种变化引发居民对社区公共事务的冷漠,进而削弱了居民对自治制度的认同与支持,最终导致社区自治的缺失。

重建居民的公共交往属性,恢复社区作为生活共同体的功能,是推动居民自治制度有效运转的关键。城市居民自治制度需要以居民为中心,强调居民的主体地位和主人翁意识。找回社区居民不仅意味着物理上的居民在场,更包括利益和意志的在场。为了激发居民的参与积极性并创造条件,使居民在场成为现实,基层党组织的支持至关重要。在实际操作中,基层党组织的作用应从“主导”转变为“助推”。首先,通过识别和激发居民的利益在场,特别是与社区生活息息相关的“痛点”问题(如停车困难、垃圾分类、社区环境等),党组织可以通过线上调查与线下走访有效整合居民的意见,激发其参与热情。其次,面对居民作息和工作时间差异所导致的意志表达困难,党组织可以利用技术手段创新,实现居民意志的虚拟在场。如通过线上虚拟空间的协商机制,居民可以在合理的协商议程中表达意志。通过党建助推模式,逐步将居民从居民自治的旁观者和社区公共事务的冷漠者逐渐转化为自我管理者、自我教育者、自我治理者。

(三)调整自治单元:提升治理效能的创新探索

在城市居民自治过程中,自治单元的设置是制约居民主体意识恢复与自治能力激发的重要因素。人口规模与管理幅度的张力影响着中国城市基层治理的有效性[20](P6-7)。无论是基层治理单元还是居民自治组织——居民委员会的设置,仍然沿袭了20世纪的政策与法律框架,一定程度上导致了居民自治单元与居民生活单元之间的紧张关系。根据现行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,居民委员会的设置应按照便于居民自治的原则,一般在一百户至七百户的范围内设立,但这一规定显然已经无法满足城市基层自治的实际需求。即便依据民政部2021年发布的《中华人民共和国城市居民委员会组织法(修订草案征求意见稿)》中关于居民委员会根据居民居住地区常住人口数量和居民居住状况,按照便于自治、便于管理、便于服务的原则,一般在不超过三千户的范围内设立的规定,对于大型城市的居民自治需求仍显不足。

为了更好地发挥居民自治制度的治理潜能,亟须探索重新设置基层居民自治单元的路径。应考虑分离基层自治单元和居民自治单元的紧密联系,或在现有基础上探索新的自治模式,以更好地满足居民自治的需求。从历史经验来看,居民自治单元并非一成不变,而是随着国家与基层治理实践的需求不断调整,以适应政治、经济和社会的发展。

“微自治”模式作为一种基层自治的创新,通过将传统较大的社区单元划分为更小的治理单元(如小区、楼栋、院落等),解决了传统社区治理中居民参与度低、治理效能不高的问题,实现居民的自我管理、自我服务和自我教育。治理单元的微小化使居民能够直接参与到自治中来,因为在较小的治理范围内,居民对周边事务的熟悉度和关注度更高,也更容易形成共同的利益诉求,重建居民对共同体的情感归属和文化认同[21]。随着大型封闭式小区和合围式小区的兴起,居民之间的交往主要发生在这些微小单元中,这为居民之间的互动提供了稳固的空间基础。相比于规模较大的社区,封闭式小区和合围式小区的居民在资源、文化、价值观等方面具有更高的一致性,居民容易在公共资源分配、日常生活行为规范及公共生活秩序维护等方面达成共识。通过解决居民间的主体化差异,重建社区公共性,可以有效提升基层居民自治的效能,实现治理效能与居民自治的平衡,推动真正意义上的共治。

在基层社区治理实践中,各地已经探索出了多样化的社区次单元治理模式。地方改革的实践者更多是从党建引领与社会共治的视角出发,对自治单元进行调整,其自治单元仍以社区为基础,依托社区居民委员会这一群众自治组织。尽管基层治理取得了不错的成绩,居民自治效能并未得到应有的提升。“微自治”模式作为对传统自治单元的调整,不仅能够激发居民的参与意愿,还能够纠正社区居委会行政化导致的社区自治理想参与者变为实际缺席者的困境[22]。这一模式通过微小单元的精细化管理,有助于提升社区治理的整体效能,为基层自治的现代化转型提供重要的制度支撑。

(四)数智赋能:推动自治优化升级的时代需求

随着数字技术与人工智能的广泛应用,人类社会迈入数智化时代。信息技术的快速发展为城市基层社会治理带来了前所未有的机遇,既改善了社区生活环境,满足了居民的公共服务需求,又通过互联网、物联网等新兴技术手段,推动了社区治理的智能化建设。如智能小区、智能楼栋、路网监控等技术的应用构建了智慧社区,为基层治理提供了强有力的技术支持,显著提高了基层管理者了解民情民意的效率及治理工作的及时性与灵活性。然而,基层治理数字化建设忽略了重要的主体——居民如何借助数智赋能提升自治水平和自治能力,这也阻碍了基层治理的智慧化及居民自治效能的提升。

在传统的居民自治中,由于时空、规模等因素的限制,居民的自治参与机会大幅减少,导致参与效能降低,从而使居民自治效果不尽如人意。在数智时代,信息技术的发展与普及为城市居民自治制度的现代化转型提供了新的机遇:一方面,信息技术为居民参与提供了更多的工具和渠道,降低了公民在时间、精力和金钱方面的投入成本,虚拟空间与通信网络使居民更直接、便捷地参与社区公共事务;另一方面,信息技术提高了自治活动的广泛性、直接性、公开性与互动性,相较于将居民视为服务需求方的传统模式,数智赋能使居民能够更积极地参与自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。如传统投票要求居民物理在场,这往往导致仅有党员和老年人参与。电子投票系统的引入显著提升了居民在社区重大事务决策和选举中的参与度和决策效率。电子投票不仅简化了投票流程,使居民无需亲自前往投票点即可轻松参与,还有效适应了现代居民忙碌的生活节奏。基层治理智慧化水平的提升不应仅限于对基层管理者的赋能,也不应将居民视为仅仅需要服务的对象,而应通过信息技术实现居民的全面赋能,这是数智时代城市居民自治制度持续发展的必然趋势。

尽管数字技术为城市居民自治的优化升级提供了强有力的支持,但过度依赖技术也带来了新的挑战。在城市居民自治中,必须警惕技术依赖和技术全能主义的风险。过度依赖数字技术可能加剧社区自治中的数字鸿沟,特别是在社区治理中,技术依赖可能会使这一问题更加严重。如在传统的城市居民自治中,存在自治主体参与不平衡的问题,即老年人参与较多,而青年群体参与不足,导致社区自治服务供需不匹配。为了解决年轻人参与不足的问题,城市社区开始广泛应用数字技术,以促进年轻人的参与,包括问题和意见的收集及社区事务的在线协商等。虽然技术革新改变了交流方式,虚拟或数字化的键对键沟通突出了年轻人的参与优势,但过度依赖虚拟空间的交流可能不利于社区事务的处理和解决。如何在智慧化社区与老年人数字化能力之间取得平衡,成为考验社区自治能力和提升效能的关键。为了更好地应对城市基层社区的数字化和智能化发展,城市政府需要在基层智慧社区建设方面进行顶层设计,因地制宜地进行制度设计,将各种创新型自治行动通过制度化手段固定下来,使其与城市居民自治体系相适应。同时,应探索并实施城市基层智能化治理的试点,通过试验识别创新治理中的风险与漏洞,并为后续更有效地推进治理提供支持。

参考文献:

[1]刘玉东.资源配置与权力的定位——对1949~1978年中国社区结构演变的解读[J].中国青年政治学院学报,2011,(2).

[2]高民政,郭圣莉.居民自治与城市治理——建国初期城市居民委员会的创建[J].政治学研究,2003,(1).

[3]北京市档案馆、中共北京市委党史研究室.北京市重要文献选编(1953)[M].北京:中国档案出版社,1953.

[4]魏 娜.我国城市社区治理模式:发展演变与制度创新[J].中国人民大学学报,2003,(1).

[5]陈 辉,谢世诚.建国初期城市居民委员会研究[J].当代中国史研究,2002,(4).

[6]郁建兴,任 杰.中国基层社会治理中的自治、法治与德治[J].学术月刊,2018,(12).

[7]林尚立.基层群众自治:中国民主政治建设的实践[J].政治学研究,1999,(4).

[8]李友梅,肖 瑛,黄晓春.当代中国社会建设的公共性困境及其超越[J].中国社会科学,2012,(4).

[9]张 雷.构建基于社区治理理念的居民自治新体系[J].政治学研究,2018,(1).

[10]彭 勃,杜 力.“超行政治理”:党建引领的基层治理逻辑与工作路径[J].理论与改革,2022,(1).

[11]朱亚鹏,李斯旸,肖棣文.融合式党建、身份认同与社区治理创新[J].行政论坛,2022,(5).

[12]习近平.在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话[N].人民日报,2014-09-22.

[13]徐昌洪.社区居民委员会行政化及其治理研究[J].社会主义研究,2014,(1).

[14]王思斌.体制改革中的城市社区建设的理论分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2000,(5).

[15]张邦辉,吴 健,李恬漩.再组织化与社区治理能力现代化——以成都新鸿社区的实践为例[J].中国行政管理,2019,(12).

[16]许宝君,陈伟东.居民自治内卷化的根源[J].城市问题,2017,(6).

[17]谢立中.城市居民自治:实际涵义、分析模式与历史轨迹[J].江苏行政学院学报,2002,(3).

[18]石东伟,肖立辉.助推式耦合:党建引领基层治理的效能互促——基于C市Y区“党建联合体”的分析[J].中共天津市委党校学报,2023,(1).

[19]田先红.政党如何引领社会?——后单位时代的基层党组织与社会之间关系分析[J].开放时代,2020,(2).

[20]原 珂.城市社区蓝皮书:中国城市社区建设与发展报告(2023)[M].北京:社会科学文献出版社,2024.

[21]刘 杨.社会基础如何形塑城市基层自治——以小区自治为中心[J].人文杂志, 2022,(11).

[22]唐亚林,钱 坤.“找回居民”:专家介入与城市基层治理模式创新的内生动力再造[J].学术月刊,2020,(1).

责任编辑:王 篆

The Evolution Logic and Modernization Transition Path of Urban Resident Self-Governance System

Liu Huayun, Yuan Ke

Abstract:

As a fundamental form of grassroots governance, residents’self-governance is crucial for achieving whole-process people’s democracy and improving the modernization of the national governance system.

The key to the transformation of the urban residents’ self-governance system lies in ensuring the positive interaction among the Party building logic, governance logic, and self-governance logic. It is essential to fully leverage the leading role of grassroots Party organizations, cultivate and reshape an active citizenry, explore innovative approaches to establishing appropriate self-governance units, and advance the modernization of the system through digital and intelligent empowerment.

Key words:

residents’ self-governance system, grassroots democracy, grassroots governance