国家治理现代化视域下助残社会组织韧性生成研究

2024-10-10陈蓉蓉韩央迪

摘 要:韧性研究已成为新时代观察助残社会组织作用转型的重要视角。以S市15家助残社会组织实证研究为例,将其在新冠疫情期间何以生成韧性的实践进路置于国家治理现代化的历史进程考量,为构建我国助残社会组织韧性治理体系提供经验。研究发现,其韧性生成由“潜在基因-显性响应”组成,潜在韧性基因表现在关系、战略、文化、社会、专业、资源、结构等方面,显性响应过程经由“韧性触发-韧性反弹-韧性反超”三个阶段,从“资源整合”到“资源探寻”再到“使命实践”统筹发展与安全,并呈现适应性、变革性和成长性的助残社会组织韧性生成规律。为实现与国家治理现代化相适应的助残社会组织作用转型与高质量发展,以党的政治建设为统领,以能力建设为基本,以社会需求为导向,以构建多元主体共建共治共享的风险治理机制成为助残社会组织韧性建设的路径所在。

关键词:国家治理现代化;助残社会组织;韧性生成;资源依赖理论

中图分类号:F272.9 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-099-(13)

本文系国家社会科学基金一般项目“福利治理视野下社会工作服务的成效与建构研究”(18BSH145)的阶段性成果。

收稿日期:2024-05-19

作者简介:陈蓉蓉 女(1995— )复旦大学马克思主义学院博士研究生

韩央迪 女(1980— ; )复旦大学社会发展与公共政策学院 党委副书记 副教授 硕士生导师

一、问题提出

当今世界正经历百年未有之大变局,以易变性、不确定性、复杂性、模糊性为特征的风险社会来临,意味着我国发展进入战略机遇和风险挑战并存的关键时期。作为构成国家治理体系的韧性防线和推动现代化建设的重要治理力量,助残社会组织治理体系和治理能力建设也面临严峻考验。防范化解风险、统筹发展与安全是助残社会组织加强与现代化适应作用转型的使命所在。2023年中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》提出组建中央社会工作部[1],直指助残社会组织管理体制改革、规范化建设及其高质量发展。如何发挥助残社会组织韧性,有效应对社会新挑战、新需求,突显助残社会组织在提供高质量公共服务、加强和创新社会治理的作用,是风险社会有效提升助残社会组织现代化治理水平的重要问题。

本研究旨在关注助残社会组织的韧性生成问题。组织韧性已成为诸多学科关注的重要概念,指向组织应对外部风险的适应能力[2],助残社会组织的韧性研究契合国家治理体系和治理能力现代化的目标。然而,当前学界主要研究城市韧性[3]、乡村韧性治理[4]、社区应急治理[5]等方面,对助残社会组织风险管理中组织韧性的相关研究尚付阙如。本研究以S市15家助残社会组织为例,将其在新冠疫情期间的韧性生成实践置于更广阔的历史进程考量,深入探讨助残社会组织在疫情背景下面对突然发生的混乱局面何以生成组织韧性并实现组织的成长与优化,这为揭示助残社会组织在国家治理现代化进程中如何提质增效、推进社会组织高质量发展提供启示。

二、理论脉络与分析框架

(一)助残社会组织韧性的概念界定

韧性研究一直是学界研究重点,源于心理学和精神病学对心理韧性的研究[6],指的是个人在受到伤害过程中形成的自我校正和复原的能力[7],随后引入组织领域并在生态学研究中得到广泛应用,并逐步形成助残社会组织韧性研究的三个视角。

一是静态视角。静态视角下的组织韧性强调社会组织固有的特质、特征或品质属性[8],指的是社区或更广泛的社会组织应对及适应外部变化乃至干预的能力,涉及组织的文化价值观[9]、信息管理能力、危机后学习和流程改进、决策和沟通结构、规范和技术元素[10]等。

二是动态视角。组织韧性是一个情境化特征突出的概念[11],虽在不同逆境阶段展现出各异的能力和表现[12],但是具有明显的预防与准备、响应、恢复与学习三阶段取向[13]。在动态的资源获取与管理策略行动方面,社会组织的韧性生成过程有两种:第一,调整运营、重构流程。例如,通过精简高效的系统调整,如裁员、组建联盟、组织合并等方式提高社会组织的经济生存能力[14]。还有一些社会组织以不改变组织系统基本功能为原则,通过维持组织使命、提供连续性服务、保持财政可行性等方式来应对危机[15]。第二,扩大网络、增加合作。以法国艺术和文化类社会组织为例,组织韧性的生成路径之一是合作伙伴提供资源、资金、技术、专业知识等方面的特别支持[16]。综上所述,社会组织韧性既依赖于各组织内部整合资源与动员的能力,也依赖于不同主体间合作网络的形成与整体韧性的构建[17]。最后,在韧性形成的结果上有可能发展出反弹性和超越性两种导向。前者侧重组织对环境的适应能力,在最小业务目标级别维持核心功能、恢复组织先前的秩序[18],而后者则是组织从危机中变得更强大的能力和超水平状态[19]。

三是综合视角。将静态和动态视角结合起来,综合考虑组织内部的固有特质(如文化、价值观、管理能力等)以及组织在变化环境中适应和演进的能力。强调各个视角和维度在不同阶段的结合与协同。有学者提出社会组织韧性是使命韧性、经济韧性和关系韧性三个维度在韧性积累阶段和韧性强化阶段的兼顾与协同发展[20]。诸如经济韧性、制度韧性、关系韧性、文化韧性[21]等相关维度也被提出。

既有研究对社会组织韧性作为一种内在能力状态和外在适应动态过程的解释范畴具有明显的分阶段倾向。对已有文献予以统筹,助残社会组织韧性是一个复杂多维度的概念。本研究提出助残社会组织韧性的定义是,在面对各种不确定危机时助残社会组织内外部各种韧性因素的组合及其相互作用的形成、巩固与强化过程。其中各种韧性因素的组合是助残社会组织内含的韧性基因,共塑组织在稳定性、适应性和可持续性的能力属性;韧性形成与强化的动态过程是韧性生成的策略性响应,反映助残社会组织如何基于内部韧性基因维持组织使命、拓展组织资源、履行服务职责。这一概念为本研究理解助残社会组织在复杂性治理环境中韧性生成提供理解基础。

(二)基于资源依赖理论的分析框架

将资源依赖理论框架与助残社会组织韧性概念有机结合,在学理层面可以把抽象的韧性框架转化为具体的资源管理策略。《组织的外部控制:资源依赖性观点》这本书最早提出资源依赖理论,通过行为者互动链条解析助残社会组织韧性的内部生成过程。理论的核心观点是组织因资源匮乏而必须依赖外部资源,并受到外部资源提供者权力对资源分配的影响[22]。主要的资源提供者施加的规范[23]、融资限制[24]在私营组织和非营利部门治理中得到有效验证[25],主要资金来源和外部资源提供者的规范深刻影响了助残社会组织获取和利用外部资源的能动性。

在政治关联、互动关系、资源获取等方面,政府作为主要的资源提供者和规范者,政社关系为理解助残社会组织韧性生成背后的因果关系提供解释来源。从历史角度看,政府与社会组织的结构性位置经历了明显演变,从1988年至2001年的经济体制深化改革阶段,国家确立社会组织的双重管理体制[26],社会组织被置于政府直接控制之下[27]。2002年党的十六届六中全会提出“健全社会组织,增强服务社会功能”[28],政府从最初的管控防范逻辑转变为分类指导逻辑,此时政社关系是既控制又支持的“双轴”关系[29]。随着党的二十大报告提出健全共建共治共享的社会治理制度[30],强调提升社会组织的社会化和专业化水平以适应社会主义现代化建设需要,政府与社会组织的关系转向多元治理。在我国基层治理场域中理解和遵守主要资金来源、外部资源提供者的规范以及政府与助残社会组织的关系,是综合资源依赖理论框架探讨助残社会组织如何经由政社互动、获取资源推动社会组织韧性生成、应对风险的策略选择的重要视角。国外研究也表明,在面临相同外部冲击下,规模更大、资源更丰富、与国家或政府有合作关联的社会组织通常表现出更明显的组织韧性因素[31],通过利用其规模和资源优势[32]建立基于互惠关系下的合作模式[33]来应对挑战。显而易见,助残社会组织与政府、社会的关系直接影响助残社会组织资源获取和参与社会治理水平的广度和深度。有鉴于此,本研究以主要资金来源及政社关系互动的紧密程度建立分析框架,以此考察助残社会组织应对风险的韧性样态为何。

三、研究方法

助残社会组织因其非营利性的社会公共服务导向、互助性的服务性质及其服务人群是残障人士,更凸显韧性生成的复杂性。资金来源上,服务对象是政府兜底保障性福利资源与社会公益性服务资源的重点递送对象[34],相较于其他社会组织更依赖政府拨款。渠道创收上,由于无法通过提供高端服务收取费用,加剧助残社会组织在场地、资金、日常运营的脆弱性[35]。因而,研究助残社会组织的独特韧性生成过程,可以为深度剖析当前我国助残社会组织高质量发展的现实制约因素以及推进助残社会组织韧性体系建设,提供启示。

在研究设计上,为更直接研究助残社会组织韧性生成过程,本研究选取的助残社会组织需同时符合两个条件:一是运营范围包括残疾人服务项目的助残社会组织;二是在疫情期间需有一个项目稳定运作。一方面控制外部变量的影响,确保社会组织在初始条件的相似性,使研究更专注于韧性生成的内部机制。另一方面资源依赖理论关注的是助残社会组织如何通过与外部环境互动获取和管理关键资源,在困难环境中能有项目运作并保持基本运营和服务,说明助残社会组织面对外部压力具备潜在资源调配的韧性基因,但并不完全具备韧性,这类组织更符合资源依赖理论的研究范畴。

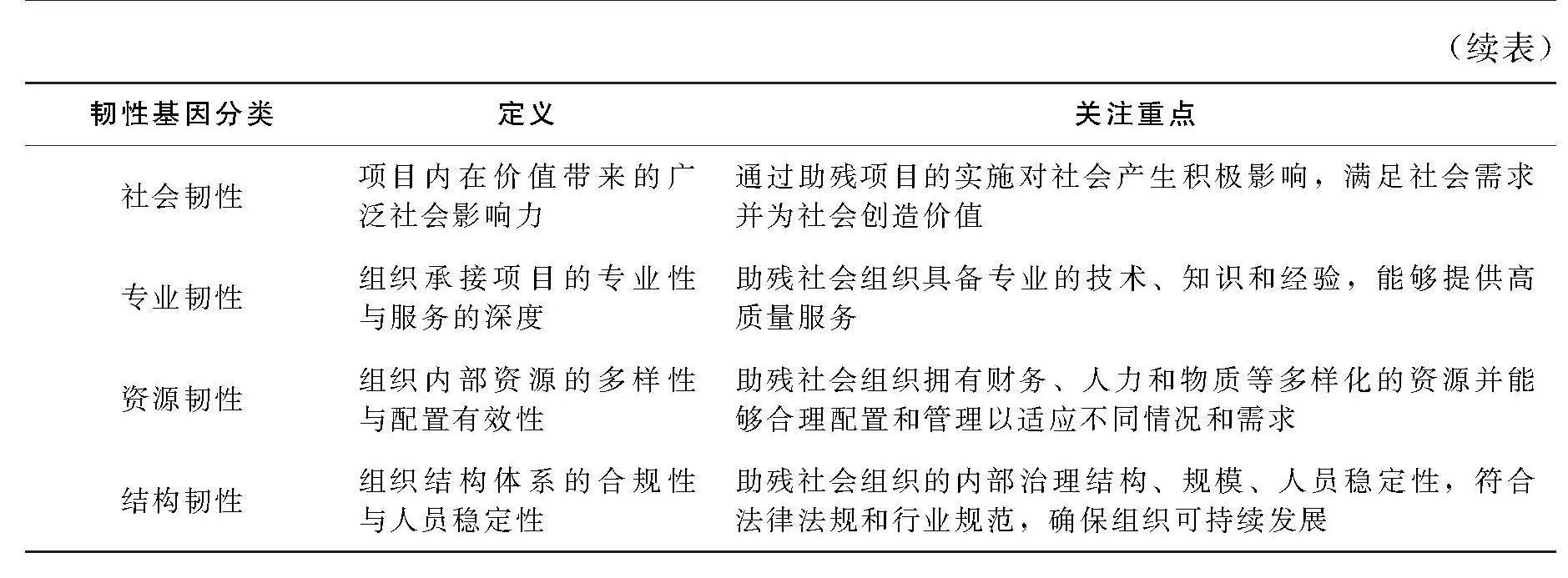

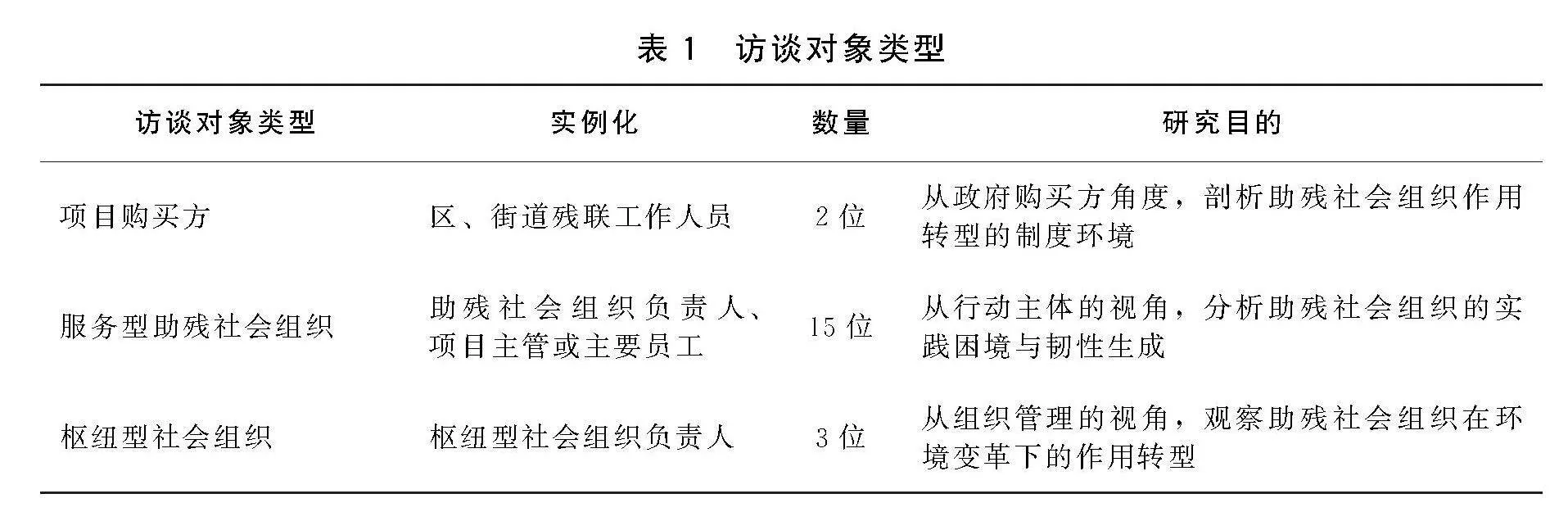

在研究方法上,通过目的性抽样和滚雪球抽样选择研究对象,最终选择了S市15家助残社会组织,共收集20份原始资料,转录25万余字的文字稿。并运用主题分析法,借助NVivo11.0软件进行资料分析。S市作为超大型城市和全国社会组织领域改革开放的排头兵,助残社会组织在规模质量、规范管理、品牌创新上具有代表性,在疫情期间展现出复杂多样的应对能力和韧性生成实践,可以为中国式现代化进程中助残社会组织作用转型提供充分的案例支持。所调研的15家助残社会组织分别覆盖S市不同区域位置、组织结构和运作模式。采用主题分析的资料分析方法在第15家助残社会组织时已达到编码饱和,基本能对助残社会组织在疫情期间韧性生成的过程和机制进行理解和解释。为加强研究可信度,本研究采用三角验证方法(如表1所示),通过多种数据来源交叉验证数据的可信性。考虑到机构与被访人的隐私信息对其进行匿名化处理,并依据被访人员性质+访谈年月+顺序进行编号①,G代表购买方,S代表枢纽型社会组织,F代表服务型助残社会组织。服务型助残社会组织的访谈对象职业身份覆盖了机构总干事、项目主管到项目社工、助残员等,平均年龄42岁,进入助残行业的平均年限是12年。

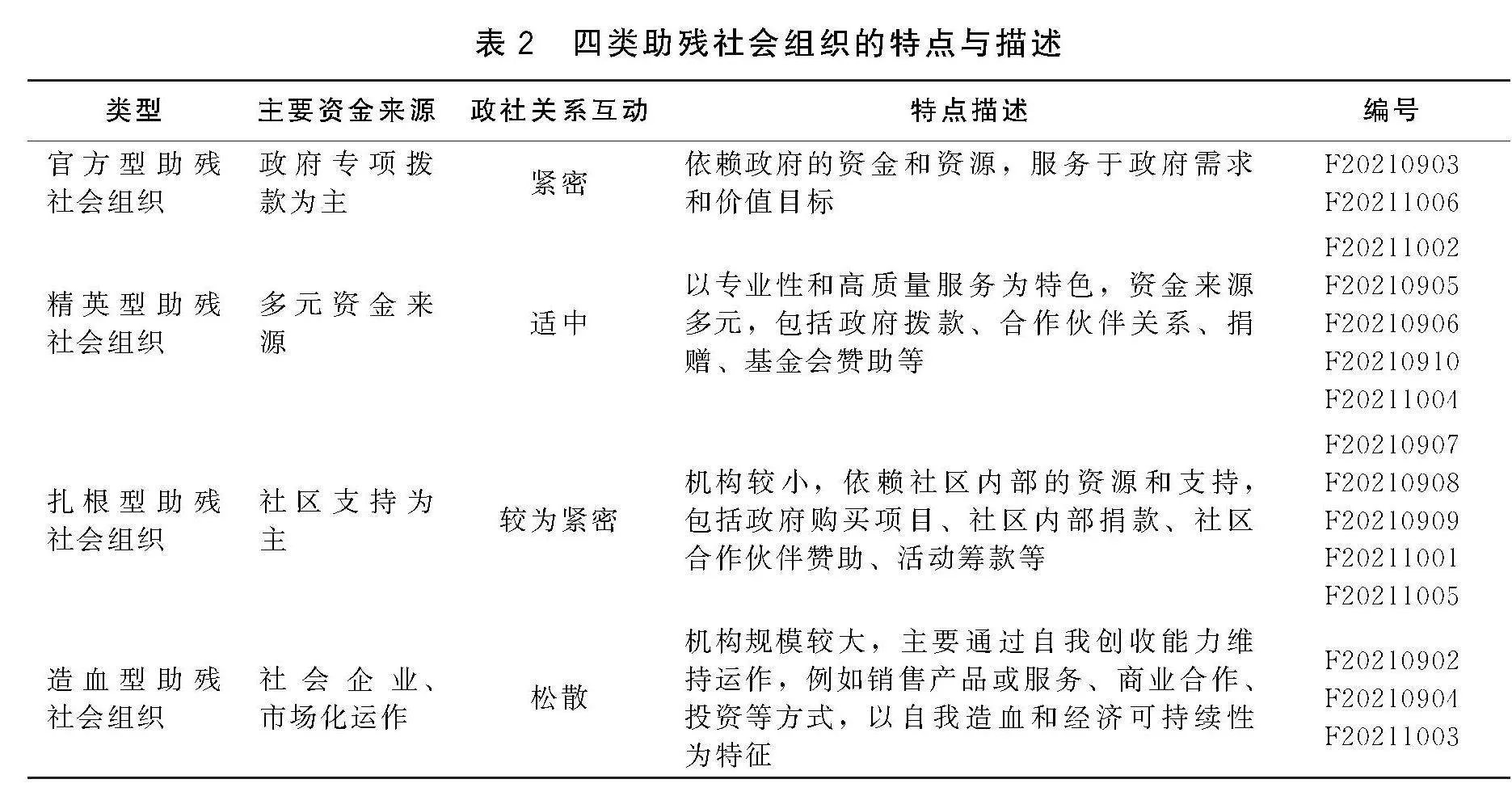

为对不同助残社会组织韧性形成过程的相通之处和差异表现作出系统解释,揭示助残社会组织多元的资源获取路径,本研究突出资源依赖理论的分析逻辑,以政府与社会组织互动紧密程度、主要资金来源作为划分维度,以疫情期间为特定背景和特定阶段,将15家助残社会组织集成到统一分类框架中,分类为官方型、扎根型、造血型、精英型助残社会组织(如表2所示),确保每家助残社会组织归类时的唯一性和准确性。虽然不同阶段助残社会组织可能面临不同的挑战和机遇,但基于政府与社会组织互动紧密程度和主要资金来源分类维度的基本属性相对稳定,组织运作模式和资源获取路径往往是持续性的。因此,本研究提出的分类框架强调在长期运作和基本属性层面的分类而非短期策略变化,通过结合稳定的分类基础和动态的情境分析,有助于综合揭示助残社会组织多元资源获取路径和韧性生成策略。

四、助残社会组织的实践困境

相较其他时期,新冠疫情的暴发属于非常规、集中暴露复杂性社会问题的特定时空场域,助残社会组织面临更强烈的现实张力——即在有限的资金来源下如何生成组织韧性。这一过程需要厘清助残社会组织在疫情期间面对政策影响、市场失灵等不确定性扰动因素的实践困境表现及其制度根源。

第一,资金压力是助残社会组织面临的首要挑战。助残社会组织作为非营利组织,缺乏独立筹集和分配资源的机制,尤其是疫情暴发后政府财政收紧,项目资金变得更加紧张。在面临资金紧约束的情况下助残社会组织如何在激烈的竞争角逐中获取发展空间成为一大难题。以较为依赖政府项目购买的官方型和扎根型助残社会组织为例,资金支持不足直接影响了基本组织架构维持、内部运营以及服务提供。街道残联工作人员指出,面对如此局势,一些有能力的员工可能会提前离职。老旧的机构也面临着人员管理、转型和资源利用上的困境(受访者:G20210901)。资金短缺不仅导致助残社会组织的服务能力受限,还使其可持续运作受到威胁,难以应对日常开支、发展需求以及突发的经济压力。扎根型助残社会组织F20211001提到,与街道协商项目时遇到了财政收紧导致合同无法及时签署的问题,(街道)到现在(合同)没有签,也没有其他说法,就是这样拖下去(受访者:F20211001)。这种拖延影响他们开展正常必要的培训、支持和辅助设施等活动,从而影响到残障人士的服务质量和得到充分支持的能力。

第二,属地管理下助残社会组织面临生存空间挤压的压力。地方政府与社会组织的合作显现出明显的地方性特征,以行政区划为基础,各个行政区域内的政府与社会组织的合作呈现相对独立和排他的格局[36]。这种现象导致“圈内”购买服务的普遍存在[37],限制助残社会组织跨区域拓展资金来源的可能性。政府从社会组织购买服务的预算除了财政转移支付的专项资金、预算内资金,还有一部分是各级政府设立向社会组织采购的专项基金,这也造成政府购买服务时将其目标人群限制在附近地区。疫情期间更是加强对助残社会组织“在地”的注册登记、资金使用和活动范围的严格管理,反映出资源分配和拨款条件的趋严。特别是对于跨区域的精英型助残社会组织而言,登记机关、业务主管单位对其进行的资质认证、财务报告、人力资源管理和项目评估等要求更为严苛,增加了助残社会组织运作的复杂性和成本。正如某枢纽型社会组织S20201101提及,其实政府也挺挑剔的,比企业挑剔多了,因为可以选择的东西多,社会组织是被选择的(受访者:S20201101)。这种局面限制了助残社会组织跨地区拓展服务的能力,也加大了地方政府采购过程中竞争和合规性要求。

第三,转型过程中线上服务科学性转换的压力。疫情的全球传播、大数据和人工智能等新技术的快速发展正在深刻改变经济体系、治理方式和人们的生活方式,迫使助残社会组织迅速应对和开发新的服务模式。然而,线上服务面临诸多挑战和限制。由于空间、技术和服务人群身体功能性障碍限制了线上服务的覆盖范围和效果,表现出线下服务向线上服务转换的有限性和服务递送的削弱。这对助残社会组织服务提出更高的专业性要求,既要解决与线下服务衔接的问题,又要确保服务的连贯性和个性化需求的满足。例如,精英型助残社会组织F20210905在尝试以线上课程帮助特殊儿童时遇到技术和沟通上的挑战。比较复杂的是没办法通过这个视频去沟通(受访者:F20210905)。对于助残社会组织而言,不同服务项目的科学评估与转换对服务质量和用户体验有直接影响。如,枢纽型社会组织工作人员S20210201指出,不是所有线下的服务都可以转化到线上。我们遇到有一些是科学转换,有一些是非科学转化,比如要办个培训直接把培训材料寄给人家,让人家自己学习,本质就不对了,变成发东西的服务(受访者:S20210201)。疫情对助残社会组织提出转型升级的迫切要求,加速其线上服务的发展,也为组织创新、提高专业水平和增强服务效能提供重要机遇。

五、“潜在基因-显性响应”:助残社会组织的韧性生成

助残社会组织资金短缺、生存空间挤压和服务转换的实践困境唤起助残社会组织的韧性生成过程——即由潜在的韧性基因和显性的韧性响应两个部分组成。韧性基因是组织在危机前所拥有的潜在优势资源和能力集合,代表社会组织的内部资产和固定属性,这些基因在平时不明显表现出来,但能为应对未来危机提供行动基础;组织韧性的响应过程则是当危机来临时,韧性基因被激活、触发并发展出策略应对。两者是相互关联的,韧性基因为响应过程提供内部支持和资源,韧性响应则是将这些基因转化为实际行动的动态过程,而此部分的质量和效果将进一步巩固韧性基因。

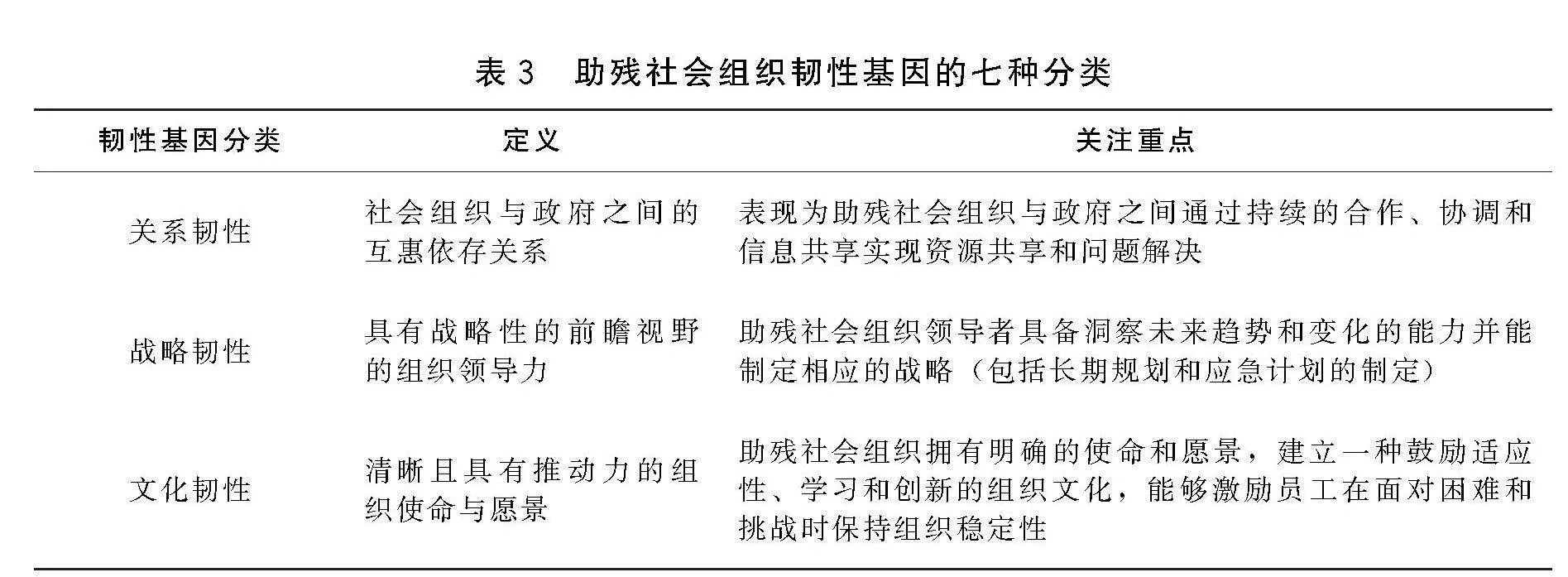

(一)助残社会组织韧性生成的基因组态

依据主题分析的结果,关系韧性、战略韧性、文化韧性、社会韧性、专业韧性、资源韧性、结构韧性等要素共同构成助残社会组织的整体韧性基因谱系(如表3所示),使其在面对外部风险挑战时可以根据需要主动进行内部结构的自我形塑和组合,发挥各要素的协同效应。

研究发现,四类助残社会组织在韧性基因的水平上存在明显差异,体现在它们根据其社会使命、组织目标和特定环境的需求能够获取和调动的资源种类和数量上,也就是在不同维度上凸显高竞争优势的韧性组态。换言之,助残社会组织的韧性强度并非取决于单一韧性要素的高低,更在于其韧性基因的组合和特定时空环境下的有效运用,实现更强的整体韧性。依据四种助残社会组织在七类韧性基因的强弱表现,本研究将其归并为政府资源依托式、专业领先式、服务扎根式、市场化运作式四类兼具竞争优势和组织韧性的组合样态。这种分类一定程度丰富了韧性概念的亚类和内涵,拓展了资源依赖理论的解释边界。

第一,官方型助残社会组织依赖于政府专项拨款,政府资源依托式组态表现突出。相较于其他三类组织,官方型助残社会组织对政策变化和政府项目的响应能力最强,集中体现的维度是关系韧性。官办机构由政府设立或直接受政府资助与监管,一方面,因其密切的政社互动,对政府政策的制定和实施有较高敏感度和参与度,具有更早获知政策变化和政府新兴需求的天然优势,从而调整自身策略和服务以匹配政府需求。另一方面,政府专项拨款通常具有长期性和稳定性,政府的资源支持、资金保障和政策认可为其提供持续的服务开展和项目基础。区残联工作人员对不同社会组织的政策敏感度做了评价:有些是比较主动积极地去嗅到(政府需求),有一些是比较被动的。被动的就落后了(受访者:G20201201)。官方型助残社会组织依赖于政府和公共部门的紧密关系,但也限制其在社会中独立运作的能力。社会韧性层面,难以自主地响应社会变迁和民众需求的快速变化并在社会中形成广泛基础和影响力。资源韧性方面,疫情时期政府预算紧缩或政策调整,政府资金的分配和使用受到更严格的行政审批程序和政策限制的约束,官方型助残社会组织面临资金不足的挑战。

第二,精英型助残社会组织对应专业领先的韧性组态模式,具有多重竞争优势。由于专业性强、高度组织化和规范化、拥有较长的机构发展历史和良好声誉等特点,精英型助残社会组织在战略、专业、结构方面均具有较强韧性。战略韧性方面,以F20211002为例,在疫情前我们围绕机构“健康促进”的战略规划缩减不相关的业务量。它是主动调整的过程,(疫情来时)业务上并没有大的影响(受访者:F20211002)。这种特质使得精英型助残社会组织更清楚定义组织使命、愿景并采取相应行动实现所设定的目标,保持使命范围内的项目优势。专业韧性方面,精英型助残社会组织依靠资深社工、高校学者和领域专家等高度专业化人士,构建稳定且高效的人才队伍。F20211004提到,我们机构应该算中型的,员工有三十余名,也是多年的老牌机构了。好多尾款打不下来,都是自己机构内部垫资的……政府认可我们的服务深度,也认可我们的专业性(受访者:F20211004)。结构韧性方面,作为老牌机构拥有专业化的人才队伍和组织内部明确的工作流程和制度,结构稳定性为其在复杂环境运作提供坚实的组织保障。

第三,扎根型助残社会组织是典型的服务扎根式组态模式,以深耕社区、专注为特定社区提供高质量服务为核心特征,强调社区参与、互助文化作为行动基础和主线。结构韧性上,扎根型助残社会组织结构相对较为简单和扁平化,缺乏完善的层级结构和明确的职责分工机制。这种简单的组织结构虽然有利于灵活应对特定社区需求和快速决策,但在疫情期间面对复杂和持久性挑战,缺乏足够的机构化支持和长期战略规划能力。社会韧性上,尽管在提供社区专业服务方面表现突出并具备社区层面的灵活性和适应性,但社会影响力局限于周边社区。在资源韧性上,虽然有多种资金来源如个人捐款及少量慈善赞助,但相较于其他类型的社会组织,这些资源来源相对有限,资源分配易受当地经济状况和社区需求波动的影响。在疫情经济困难时期社区更倾向于关注基本生活需求而对特殊残障人群的社会服务关注减少,导致扎根型助残社会组织不得不削减或中断原本计划中的活动和项目。

第四,造血型助残社会组织通过市场化运作主动进行内部结构的自我形塑,在文化、社会影响力、专业、资源等方面获得综合韧性。首先,在文化方面,造血型助残社会组织拥有较为雄厚的财务支持、顶尖艺术家和策展人,这些资源为其专注于特定的艺术治疗领域、教育推广等残疾人服务方向提供强大的文化韧性。其次,在社会影响力方面,造血型助残社会组织在商业资源对接、项目知名度以及社会价值传播等方面表现最强,能够汇集资金、专业知识和技术实施更大规模和更具社会影响力的项目。在资源韧性和专业韧性方面,它们基于市场的筹款活动、吸引社会投资、商品销售和服务收费为主要资金来源,能够与政府、大型互联网企业、非营利组织等不同领域的利益相关者建立合作关系。一方面,这类组织强大的筹资能力、品牌形象和社会影响力为获取多元化资源结构提供有利条件;另一方面,它们也与其他第三方组织、社工机构或专业人士开展合作、共享知识和经验以增强组织的专业韧性。综合而言,造血型助残社会组织基于多种功能面向和多元化资源结构,为其在残疾人服务领域内长期稳健发展提供强大的势能和保障。

综上所述,与四种助残社会组织按照主要资金来源和政府社会互动关系划分的方式相比,组合样态模式提供了更宽广的研究视角。不同类型的助残社会组织在各个韧性要素的差异性既表明了它们在助残服务领域中的角色定位优势,同时也提示了其潜在提升领域和发展需求。

(二)助残社会组织韧性生成的响应路径

资源获取和管理是韧性响应的重点目标,本研究从资源角度阐释助残社会组织韧性响应的动机与路径。在激活韧性基因基础上,四类助残社会组织在韧性响应过程中既体现了与其组态模式的一致性,又在具体实践中各显神通,因地制宜地采取不同策略以实现其使命和目标。以关键资源为导向,从“资源整合”到“资源探寻”再到“使命实践”,经历韧性触发、韧性反弹、韧性反超三个响应阶段,提炼出助残社会组织韧性的三大发展特征——适应性、变革性和成长性,以加强组织的规范性管理、建构专业性角色和拓展生存空间。

1.韧性触发阶段

韧性触发阶段是韧性响应的首要阶段。在资源匮乏情况下,所有类型的助残社会组织都需要确保稳定的筹资渠道和巩固现有的合作网络。因此此阶段的关键任务是整合人力、财务、技术等资源,构建可靠的资源体系,确保组织运作不受威胁,展现出“适应性”的组织韧性特点。

(1)促进组织结构弹性化。官方型和扎根型助残社会组织更倾向于招募志愿者或兼职员工,以节省成本,实现扁平化沟通,从而快速部署人力资源。以扎根型助残社会组织F20210909和F20210908为例,它们将项目拆分为任务包并充分利用社区资源和人力支持,如招募志愿者、员工兼职及残疾人辅助就业以达到节省人力成本、优化服务和履行社会使命的目的。相比之下,精英型和造血型助残社会组织则更积极地探索合作关系,通过共享人力资源和专业知识来提升组织的弹性和效率。

(2)完善组织管理制度。健全财务、人力资源和项目管理制度,提高内部治理效能和确保组织规范性和合法性,是助残社会组织的策略之一。以造血型助残社会组织F20210902为例,负责人意识到在市场化运作中还需要增加政府的资金来源,加强在政府采购市场中的竞争力以及促进规范性管理和多元化发展,这表明韧性触发阶段各类型助残社会组织的资金来源正经历由单一向多元结构转变,进而提高适应复杂环境和不确定挑战的能力。

(3)保持现有项目口碑。不同类型助残社会组织实施这一策略的重点有所区别,基本朝着在地化、多元化方向发展。以官方型和扎根型助残社会组织为例,前者的项目口碑和绩效受到政府监管和评估机制影响,官方型助残社会组织需要确保项目在政府要求的质量标准下运行并及时向政府汇报项目的社会效益和绩效;而后者更加关注社区需求和反馈,倾听受助者和社区声音,不断改进项目质量和效果。扎根型助残社会组织F20211005提到,承接项目的前提必须以社会需求为本,保证现有项目的质量再去承接其他项目(受访者:F20211005)。

(4)建立组织情感共同体。人心的凝聚、组织共识的达成,对于增强组织成员之间协同、信任和合作以应对资源竞争的挑战大有裨益。扎根型助残社会组织强调社区互动和共识形成,而精英型助残社会组织侧重提供精神力量和情感认同。以精英型助残社会组织F20211002为例,该组织通过建立共同信念、参与和决策共识、内部沟通和交流、建立共同目标和团队精神,以及关注员工福利,激活并形成组织成员的归属感、忠诚度和凝聚力,构建了以组织情感共同体为纽带的紧密型“组织—员工”目标融合的策略关系,为组织协同提供内部资源。

2.韧性反弹阶段

韧性反弹阶段是韧性响应的第二阶段,指在度过初始的危机期后,助残社会组织在前一阶段构建的稳定资源体系和基本运作模式上,进一步推动组织的适应性变革和可持续发展,表现出“变革性”特点。通过多样化资金来源、探索新的合作方式以及组织发展和战略规划,重新审视其资源获取和管理策略并进行内部改革,从而迈向更可持续和高质量的发展路径。

(1)线上媒介突破服务限制。伴随信息技术发展与更新迭代,疫情时期网络空间日益成为助残社会组织服务的重要场域。官方型和扎根型助残社会组织倾向利用线上渠道提供服务,这不仅有助于降低成本还能扩大服务覆盖范围。相比之下,精英型和造血型助残社会组织更加积极地利用直播、抖音、微信短视频等新媒体平台,一方面宣传展示项目成果及其背后的专业知识与影响力,吸引资源关注和合作机会,另一方面采用“线上+线下”业务模式以确保服务的专业性和持续性。例如,精英型助残社会组织F20211002提及,在疫情期间由于场馆不能开放,业务转向线上需要提前做好准备,社工们不得不更加忙碌(受访者:F20211002)。数字社会的生产形式为提升社会组织的“互联网+”服务水平、释放组织活力、实行力量整合提供了契机。

(2)免费服务,树立专业形象。在服务提供的核心目标方面,助残社会组织趋向共同的社会福利和助残服务的关注,只是在实施方式和资源利用上因组织类型和特质而异。扎根型助残社会组织F20210909通过提供免费的培训课程、工作坊、心理健康支持服务展示它们对社区福利的关注、承诺及专业性。因为我们和居委会打交道很大一部分服务都是免费的,用服务换取社区对我们的信任(受访者:F20210909)。而对于造血型和精英型助残社会组织来说,由于拥有更多的资金来源和专业资源则更倾向于提供有偿的高端服务。

(3)切合不同主体需求,寻找合作缝隙。在政府市场饱和情况下,不同类型的助残社会组织都在积极拓展资金来源。以官方型助残社会组织F20210903为例,市场化运作社会组织是一个必然的发展方向(受访者:F20210903)。为了在市场竞争中脱颖而出,官方型社会组织也与其他组织机构建立合作关系,并加强资源共享、市场拓展和协同创新。而精英型和造血型助残社会组织则加强产品销售或服务、提供咨询和培训、开办社会企业等策略,继续通过提供有价值的产品和服务打造资金结构的多元化。

(4)打造品牌,提升项目辨识度。以精英型助残社会组织F20210906为例,通过细分业务板块、提炼品牌项目专注于特定助残领域,建立组织的专业形象、声誉和项目辨识度。其实我们这次参加公益创业大赛拿了金奖的项目是持续性比较久的。我认为社会组织要有预判,你能够把什么做好、做到什么样的状态,然后吸引更多的人来follow你(受访者:F20210906)。造血型助残社会组织则是与大型互联网企业联合举办活动,借助企业广泛的用户群体和品牌影响力将组织的使命价值传达至公众,增加项目辨识度。综上所述,组织韧性反弹阶段代表了助残社会组织在充满机遇又充满挑战的变革时期,无论资金来源如何,它们都开始意识到资源结构多元化的重要性并根据自身的资源状况、定位寻求新的机会,逐步从依赖主要资金来源转变为主动探寻新资源。这种转变的趋势源于竞争加剧、市场变化等外部环境变化以及社会组织自身发展的内在需求。

3.韧性反超阶段

韧性反超阶段是韧性响应的最终阶段,具备更高级的促进助残社会组织高质量发展的生存策略。其特征在于深度的社会参与、建立社会影响力和声誉并精准地实践助残社会组织的社会使命和角色定位,重塑本身社会性功能,表现出持续成长的韧性响应规律。

(1)提供高质量助残服务。以精英型助残社会组织F20210905为例,致力于提供高质量的助残服务、专业赋能和人才培养,帮助残障人士融入社会并实现职业发展目标。我们这边职校授课的老师都是五星级酒店的面点师傅。(教学)跟早餐店做包子不一样,我们也希望孩子们(残疾人)以后能够有机会去五星级酒店高端就业(受访者:F20210905)。与其不同的是,造血型助残社会组织则发挥宣介优势,以资源整合、促进社会治理创新的策略,通过动员居民和整合社会资源,加强残障人士的社会参与和权益倡导,消除社会歧视与障碍。

(2)提供菜单式社会服务。专业自主性和社会服务功能理应是社会组织的功能定位和职责使然。以扎根型助残社会组织F20210909为例,我们理念必须倒过来,不能说政府发布需求我们贴上去改变我们的服务初心。我们要有自主特色项目然后让政府来点单,这才能体现社会组织的专业(受访者:F20210909)。扎根型助残社会组织注重在特定地区或社群中扎根,强调提供符合“当地”特色的专业助残服务。而官方型助残社会组织则以承担政府委托的特定任务和责任为主要目标,虽然自主性较弱,但是在菜单式服务上也以政府和社会需求为导向探索专业性的项目延展。

(3)项目效益的回馈。第一类,扎根型和官方型助残社会组织在项目效益回馈方面灵活性较小。前者更加关注地方发展和社区福利,将项目收益用于社区建设、教育、医疗,直接回馈当地社区,而后者的服务目标和运营方式受政府政策和指导影响较大,项目收益主要用于政府委托的特定任务。第二类,精英型和造血型助残社会组织的灵活性更大。前者将项目效益回馈到研究和政策倡导,以解决社会问题。后者将项目收益用于社区建设、公益创业投资,以促进社区的经济增长和可持续发展。造血型助残社会组织F20210902在组织盈利之后创建社区基金会和举办公益创投项目,就体现了社会使命驱动下的公益观。

综上所述,四类助残社会组织在韧性生成过程中既有韧性基因组态的个性部分,也有经历韧性响应三个阶段的共性过程。这些阶段和特征共同构成助残社会组织韧性生成的全面图景,展示了它们如何在疫情动态变化的环境中不断适应、变革和成长,以实现组织使命和维持组织运作、高质量发展的目标。

余论

本研究基于资源依赖理论揭示政社互动关系、主要资金来源与助残社会组织韧性生成之间的关联机理,通过观察新冠疫情背景下助残社会组织的“潜在韧性基因-显性韧性响应”实践,揭示官方型、扎根型、精英型、造血型四类助残社会组织韧性基因在关系、战略、文化、社会、专业、资源、结构等要素上的构成差异,以及依据在七类韧性基因表现的强弱程度,提炼出政府资源依托式、专业领先式、服务扎根式和市场化运作式四种组织韧性基因的组态模式。这些模式在描述和理解四类助残社会组织在复杂环境和危机中的表现具有较高的一致性和对应关系。然而,这些模式本质只是在特定时空背景反映助残社会组织在资源获取、战略选择和运作模式上的偏好和特征,模式是会随着社会、政策、技术、经济环境以及组织的自身战略变化而在“韧性触发-韧性反弹-韧性反超”不同阶段发生组态转换。结合资源依赖理论中组织与环境(主要资源提供者和政社关系)的互动视角,显示助残社会组织韧性既有基于潜在能力特质的丰富组态特征,也是一个由“适应性-变革性-成长性”不断演化的长期韧性响应过程。

本研究的局限性在于仅关注疫情特定时期助残社会组织的危机响应阶段,对于不同地域以及韧性不足的助残社会组织的日常运行阶段缺乏研究,后续可以扩大样本范围,动态跟踪某种固定类型的助残社会组织长期演变的韧性模式转变过程,这将有益于在国家治理现代化视域下为推动助残社会组织的高质量发展和韧性治理体系构建提供更深入的研究视角。

助残社会组织韧性培育有效性的逻辑在于融合微观和宏观视角建立风险调节、功能适配、运转和谐、融会贯通的协同网络,推动助残社会组织发展从“多不多”“快不快”向“稳不稳”“好不好”转变[38]。在微观层面,助残社会组织内部治理水平是组织本身的生命力,是塑造高韧性组织的有效加速器。在中央社会工作部成立后,一方面助残社会组织更应坚定不移走好中国特色发展之路,以党的政治建设为统领,将党建工作融入助残社会组织运行和发展的全过程。按照社会组织党建工作标准建立规范化和专业化的组织结构,加强内部治理水平。另一方面,助残社会组织应加强回归“社会品性”,以社会需求为导向,以能力建设为基本,积极回应人民群众对美好生活的向往,提升社会服务水平。在宏观层面,社会治理是系统的社会工程,助残社会组织工作作为社会工作部和民政工作的重要组成部分,需在党建引领下以多元社会主体相互协调构建共建共治共享的风险治理机制。项目和资金是助残社会组织生存和提供服务的基础条件,通过政府、社会、专业和市场协同动员各种力量赋能延伸,以制度稳定性应对外部环境不确定性。一方面,基于多元化的资金来源和协同网络关系,为强化助残社会组织的韧性结缔提供资源支持。另一方面,帮助助残社会组织降低对特定资金来源的依赖以应对资源匮乏的风险,在与不确定性共存中通过各要素调整发展“调试有度”的发展能力[39],既实现发展与安全的有机统一,又进一步推动国家治理现代化进程中助残社会组织韧性体系的持续完善以及形成结构合理、功能完善、充满活力的助残社会组织发展格局。

注释:

①如F20211001,指的是在2021年10月访谈的第一个服务型助残社会组织的案例。

参考文献:

[1]中共中央国务院印发《党和国家机构改革方案》[N]. 人民日报,2023-03-17(1).

[2]杨睿智.治理体系韧性:国家治理可持续的内在机理[J].探索,2024(1):53-64.

[3]吴佳忆,陈水生.城市韧性治理的理论意蕴与构建路径[J].上海行政学院学报,2023(6):50-59.

[4]王鑫,吴业苗.以乡村韧性治理推进高韧性体系构建[J].江苏社会科学,2023(6):112-121.

[5]解为瀚,汪伟全.韧性治理视域下社区应急管理的行动逻辑[J].社会科学,2024(3):118-125.

[6]COOKE F L, COOPER B, BARTRAM T, et al. Mapping the relationships between high-performance work systems, employee resilience and engagement: a study of the banking industry in China[J]. The international journal of human resource management, 2019(8): 1239-1260.

[7]王玉香,杜经国.抗逆力培育:农村留守青少年社会工作服务的实践选择[J].中国青年研究,2018(10):114-119.

[8]DALGAARD‐NIELSEN A. Organizational resilience in national security bureaucracies: realistic and practicable?[J].Journal of contingencies and crisis management, 2017, 25(4): 341-349.

[9]KOGUT B. The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure[J]. Strategic management journal, 2000, 21(3): 405-425.

[10]VALIQUETTE L’HEUREUX A, THERRIEN M C. Interorganizational dynamics and characteristics of critical infrastructure networks: the study of three critical infrastructures in the g reater m ontreal area[J]. Journal of contingencies and crisis management, 2013, 21(4): 211-224.

[11]张公一,张畅,刘晚晴.化危为安:组织韧性研究述评与展望[J].经济管理,2020,42(10):192-208.

[12]WILLIAMS T A, GRUBER D A, SUTCLIFFE K M, et al. Organizational response to adversity: fusing crisis management and resilience research streams[J]. Academy of management annals, 2017, 11(2): 733-769.

[13]赵昊雪.特殊时期应急管理中社会组织参与思考[J].合作经济与科技,2021(7):175-177.

[14]ZIMMERMAN B, DOOLEY K. Mergers versus emergers: structural change in health care systems[J]. Emergence, a journal of complexity issues in organizations and management, 2001, 3(4): 65-82.

[15]WESTLEY F. Social innovation and resilience: how one enhances the other[J]. Stanford social innovation review, 2013, 11(3): 28-39.

[16]PLAISANCE G. Resilience in arts and cultural nonprofit organizations: an analysis of the Covid-19 crisis in France[J]. Voluntas: International journal of voluntary and nonprofit organizations, 2022, 33(5): 1015-1034.

[17]吉鹏,许开轶.论网络空间政治安全风险的构成及其韧性治理[J].理论导刊,2022(3):78-83.

[18]PEARSON C M, CLAIR J A. Reframing crisis management[J]. Academy of management review, 1998, 23(1): 59-76.

[19]SULLIVAN-TAYLOR B, WILSON D C. Managing the threat of terrorism in British travel and leisure organizations[J]. Organization Studies, 2009, 30(2/3): 251-276.

[20]罗文恩,张雪华.社会企业的组织韧性形成机制研究——基于诚信诺应对新冠肺炎疫情的案例分析[J].中国非营利评论,2022,30(2):95-116.

[21]马和珍.韧性理论视角下社会组织培育赋能机制的比较研究[J].国际公关,2023(7):63-65.

[22]PFEFFER J, SALANCKIK G R .The external control of organizations[J].Harper and row,1978(2).

[23]KRISHNAN R, YETMAN M H. Institutional drivers of reporting decisions in nonprofit hospitals[J]. Journal of accounting research, 2011, 49(4): 1001-1039.

[24]GREENWOOD M J, TAO L. Regulatory monitoring and university financial reporting quality: agency and resource dependency perspectives[J]. Financial accountability & management, 2021, 37(2): 163-183.

[25]WARD A M, FORKER J. Financial management effectiveness and board gender diversity in member-governed, community financial institutions[J]. Journal of business ethics, 2017, 141: 351-366.

[26]王伟进,顾天安,李健.我国社会组织功能定位与管理体制的演变——基于国务院政策文件库的分析[J].社会建设,2022,9(5):3-15.

[27]江华,张建民,周莹.利益契合:转型期中国国家与社会关系的一个分析框架——以行业组织政策参与为案例[J].社会学研究,2011,26(3):136-152.

[28]中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定[N]. 人民日报,2006-10-19(1).

[29]陶传进.控制与支持:国家与社会间的两种独立关系研究——中国农村社会里的情形[J].管理世界,2008(2):57-65.

[30]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报,2022-10-26(1).

[31]HECHT A A, BIEHL E, BARNETT D J, et al. Urban food supply chain resilience for crises threatening food security: a qualitative study[J]. Journal of the academy of nutrition and dietetics, 2019, 119(2): 211-224.

[32]NOWELL B, BODKIN C P, BAYOUMI D. Redundancy as a strategy in disaster response systems: a pathway to resilience or a recipe for disaster[J]. Journal of contingencies and crisis management, 2017, 25(3): 123-135.

[33]OKAMOTO K E. ‘As resilient as an ironweed:’narrative resilience in nonprofit organizing[J]. Journal of applied communication research, 2020, 48(5): 618-636.

[34]易艳阳.助残社会组织内源发展动因与策略研究[J].江淮论坛,2019(2):137-142.

[35]段亚男,林子琪.社会助残服务的供给主体、制约因素及模式选择——基于供给侧结构性改革理论视角[J].社会保障研究,2017(3):67-74.

[36]方劲,赵翔.内外有别:属地主义与社会组织的生存空间拓展——基于Z组织发展历程的案例分析[J].社会工作,2019(6):76-87.

[37]黄晓春.当代中国社会组织的制度环境与发展[J].中国社会科学,2015(9):146-164.

[38]民政部发布《“十四五”社会组织发展规划》[J].大社会,2021(11):34.

[39]丁依霞,董幼鸿.数字化转型如何提升区域韧性?——基于31个省份的组态分析[J].上海行政学院学报,2023,24(6):37-49.

Research on the Resilience Generation of Social Organizations

that Help the Disabled under the Perspective of National

Governance Modernization—Taking 15 Social Organizations

that Help the Disabled in S City as an Example

Chen Rongrong / Han Yangdi

Abstract:Resilience research has become an important perspective for observing the transformation of the role of social organizations for the disabled in the new era. Taking the empirical study of 15 social organizations for the disabled in S City as an example, the practical approach of how to generate resilience during the COVID-19 pandemic is placed in the historical process of national governance modernization, providing experience for building a resilience governance system for social organizations for the disabled in my country. The study found that their resilience generation is composed of “potential genes-explicit responses”. The potential resilience genes are manifested in relationships, strategies, culture, society, professions, resources, and structures. The explicit response process goes through three stages: “resilience trigger-resilience rebound-resilience overtaking”. From “resource integration” to “resource exploration” to “mission practice”, it coordinates development and security, and presents adaptive, transformative and growth-oriented resilience generation laws. In order to achieve the transformation of the role of social organizations for the disabled that is compatible with national governance modernization and high-quality development, the path to building resilience for social organizations for the disabled is to take the political construction of the Party as the leader, capacity building as the basis, and social needs as the guide, and to build a risk governance mechanism for co-construction, co-governance and sharing among multiple subjects.

Keywords:Modernization of National Governance; Social Organizations that Help the Disabled; Resilience Generation; Resource Dependence Theory

(责任编辑 矫海霞)