公共管理“注意力分配”研究应该注意什么

2024-10-10苏寻马卫红

摘 要:注意力分配是近年国内公共管理研究的热点之一,且相关研究呈现明显的研究偏好。从比较视角检视此种倾向可以丰富和扩展该领域的研究多样性。通过比较分析发现,国内外相关研究在思维方式、关注焦点、方法运用、变量操作等方面存在差异。总体而言,国外注意力分配相关文献呈现出多样性特征,主要把注意力分配作为结果变量来看;国内研究则集中于政府官员的注意力分配,分析注意力分配对其行动的影响,但对注意力分配变量性质的认知却不统一。对于该领域今后的研究,建议着重注意以下议题:注意力的适应性功能、行为主体的“幻想”对注意力分配的牵引作用、行为学习与模仿效应对注意力分配解释力的消解,以及注意力损耗等现象。

关键词:注意力分配;思维方式;研究方法;变量关系;公共管理

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-085-(14)

本文系国家社科基金重大项目“新时代县域社会治理能力建设研究”(18ZDA108)的阶段性成果。

收稿日期:2023-12-30

作者简介:苏 寻 男(1989— )深圳大学管理学院博士后

马卫红 女(1977— )深圳大学管理学院教授 通讯作者

近年来,“注意力分配”概念常被学者们用于对中央与地方政府如何制定政策、领导人或官员对公共议题关注程度的变化、公务员的日常工作安排等现象的描述或解释,还被用来分析基层行政人员如何执行政策等。稍加溯源可发现,“注意力分配”是个舶来概念。国内学者做“注意力分配”研究时,经常引用国外心理学、经济学、管理学等学科关于“注意力”的研究文献。相关研究文献普遍认为,“注意力分配”研究的关键起源人物主要是管理学者西蒙(Herbert Simon)和奥卡西奥(William Ocasio)、公共管理学者琼斯(Bryan D. Jones)和鲍姆加特纳(Frank R. Baumgartner)。在公共管理学中,“注意力分配”的主要内涵指向处于复杂环境中的公共管理主体关注特定的公共问题,以便将有限的精力和资源投入解决该问题的活动中。

从相关文献的发表来看,国内外“注意力分配”研究在最近几年都有显著增长。原因可能在于公共管理者的注意力分配在很大程度上决定了政策实践的方向,这关乎重要的社会问题有没有得到恰当的解决,因而反映到理论层面对公共管理者在有限理性的约束下如何决策问题的学术关注。比较国内外文献可以发现,尽管它们引用几乎相同的经典文献,却有着明显不同的研究偏好。国内研究热衷于用“注意力分配”来描述或解释政府行为,而琼斯之后的国外文献多在议程设置的框架下开展多样化的“注意力分配”研究。国内外“注意力分配”研究为何呈现出差异化图景?在研究内容、研究方法等方面具体存在哪些异同?通过比较分析,对未来的注意力分配研究可以获得哪些建设性思考?为了回答这些问题,本文首先追溯了注意力分配研究的起源;其次对国内外“注意力分配”研究的兴起做概要速描;然后重点分析国内外相关研究的异同;最后,探讨未来研究可以重点关注以及需要注意的问题。

一、“注意力分配”研究溯源

作为专业术语,公共管理学中的“注意力分配”概念与特定的研究主题联系在一起。对“注意力分配”概念的溯源既是理解概念所指称实质的基础,同时也有助于了解这一概念如何跨学科流动到管理学尤其是公共管理学科的。

(一)“注意力”概念的心理学本源

“注意力分配”一词的核心是“注意力”。根据词源学研究,“注意力”概念来自拉丁文“attentio animi”,有“思绪指引”之意。该词最早见于西塞罗(Cicero)的写作中,后来“attentio”逐渐被独立使用①。笛卡尔(René Descartes)、洛克(John Locke)、休谟(David Hume)、贝克莱(George Berkley)等近代重要思想家都曾涉及注意力或类似的概念,但他们没有把它当作一项重要的主题专门研究。

19世纪后半叶,特别是70年代,注意力才成为“主体性的现代化过程中一个全新的对象”[1]。此后,注意力成为心理学研究的一项重要主题,指向个体意识聚焦于特定事物的能力。约翰·杜威(John Dewey)、威廉·卡本特(William Carpenter)、泰奥迪勒·里博(Théodule Ribot)、雷蒙·乌尔(Lemon Uhl)、詹姆斯·萨利(James Sully)、威廉·詹姆斯(William James)等诸多心理学家涉猎注意力研究领域。19世纪晚期,注意力已经成为心理学知识积累的核心。原因是心理学研究依赖于一个行为主体的存在,而注意力则成为观察、分类和测量其行为和心理指标的必要概念[2]。

约翰·杜威为理解注意力的本质提供了一种光学的形象描述:“当我们注意时,我们集中心智,就像凸透镜聚集光线一样,把平均分配到各方向的光和热汇聚到一点。”[3]杜威模型强调了注意力是人在充满各种刺激物的环境中展现的聚焦能力。随着社会发展,信息逐渐成为最重要的刺激物。索恩盖特(Warren Thorngate)是心理学界较早关注信息增长影响个体心理的学者。在《注意力研究》(“On Paying Attention”)一文中,索恩盖特基于英文“pay attention to”短语中蕴含的隐喻,提出“注意力正是我们为了获得信息所付出的东西”[4]。在“付出”或“支付”(即“Pay”)概念中隐含着分配有限资源的意思,而卡尼曼(Daniel Kahneman)则使用“分配”(“allocate”及“allocation”)概念明确表达了“注意力”的稀缺性。他用“分配性政策”(Allocation Policy)一词表明一种从多个事项中筛选出某个待处理事项的机制[5]。至此,在心理学中“注意力”与“分配”这两个概念被联系到了一起。

(二)“注意力分配”研究与现代组织

赫伯特·西蒙是公认的现代管理学中注意力分配研究的拓荒者。他对注意力这一概念的理解主要基于心理学家威廉·詹姆斯(William James)和爱德华·托尔曼(Edward C. Tolman)的研究成果[6]。他在传承心理学注意力意义的同时也超越了局限在个体意义上的注意力叙述,思考它与现代组织之间的关联。

西蒙认为注意力分配是理解组织行为的突破口。他把注意力分配与组织中的决策活动联系到一起,同时揭示了现代组织中各层级、部门的注意力是组织行为的基础。这种认识把决策者的个体认知能力与他所在的组织结构关联到一起。这些看法奠定了管理学,特别是组织管理学中研究注意力分配的基础。

在西蒙看来,管理者的注意力问题一方面与组织的纵向结构相关——决策层级规定了相应人员的职权、职能[7],高层次决策者更加注意宏观环境条件,低层次决策者的注意力则聚焦于具体的“现场”环境[8];另一方面,组织的横向分工同样意味着成员的注意力被限制在特定的工作任务上[9]。他由此得出结论:组织会剥夺个人的部分决策自主权,代之以组织的决策制定过程[10]。

西蒙之后有较大影响力的是奥卡西奥的注意力基础观(Attention-Based View)理论。他拓展了西蒙的注意力分配理论,聚焦于解释企业行为。他的中心论点是企业行为是该组织引导和分配决策者注意力的结果。决策者做什么取决于他们把注意力聚焦于哪些议题和答案上。后者又取决于在具体情境中组织的规则、资源和关系如何将各种议题、答案和决策者分配到特定的沟通渠道和程序中[11]。相较于西蒙,奥卡西奥更加强调企业的组织环境对注意力配置的影响,他建构了一种理解组织行为的注意力分配机制。

二、“注意力分配”研究的兴起

公共管理学领域的“注意力分配”研究的兴起是21世纪以来的现象。在Web of Science网站使用关键词“attention”在公共管理领域搜索,可以得到超过7000篇国外的研究文献,但是直接研究注意力或把注意力当作关键变量研究的文献不到30篇。这些文章的作者分布在美国、丹麦、澳大利亚、比利时、挪威、德国、韩国、法国、荷兰、瑞士、以色列、阿根廷等多个国家。在中国知网用关键词“注意力分配”搜索,可以得到相关文章163篇,逐个排除不是直接研究注意力分配的文章后共计获得95篇样本。从国内外相关研究的发表年份来看,2014年之后尤其是2019年后注意力分配研究得到学术界更多关注(见图1)。

图1 注意力分配研究论文历年篇数趋势图

资料来源:作者自制。

(一)国外注意力分配研究

国外公共管理学关注注意力分配问题的主要是对政治议程设置的研究。科布(Roger Cobb)和埃尔德(Charles Elder)在《美国政治参与:议程确立的动力学》(1972)一书中开启了对议程设置问题的讨论[12]。该研究表明议题进入系统议程的先决条件之一,就是问题得到社会广泛关注[13]。安东尼·唐斯(Anthony Downs)的文章《生死沉浮:议题关注的周期》(1972)中提出“议题关注周期”(issue-attention cycle)这一关键词,为公共管理学正式引入了“注意力”这一术语。该研究关心的是公众对议题的注意力现象,而且尚未把“分配”与“注意力”一词明确联系在一起[14]。

真正开启公共管理学注意力分配研究的是鲍姆加特纳(Frank R.Baumgartner)和琼斯(Bryan D.Jones)[15]。他们延续了科布、埃尔德以及唐斯的政治议程设置传统,注意到在美国政策议程中政府精英的注意力分配维持了政策的局部均衡[16]。该研究的注意力主体包含媒体、国会、公众、联邦机构、地方政府等多种政策议题参与者。在《美国政治中的议程与不稳定性》(1993)中,他们第一次明确使用“注意力分配”这一短语搭配[17],而且,琼斯在《再思民主政治中的决策制定:注意力、选择和公共政策》(1994)一书中把“注意力”一词体现在书名中,提升了注意力分配作为研究议题的显示度。他们的“注意力”概念也得益于心理学,特别是受到索恩盖特和卡尼曼的研究启发[18]。

虽然琼斯和鲍姆加特纳把“注意力”概念提升到专业术语的高度,但是他们无意把注意力分配研究发展成为一个独立的研究领域,而是把它应用到议程设置研究中,在之后的十多年时间里都是如此。直到2006年,Green-Pedersen和Wilkerson才明确以政治注意力为因变量,检验了议题本身的特性是如何影响它在议程设置过程中获得高水平的关注[19]。

此后,国外公共管理学陆续出现更多的注意力分配研究,但仅仅形成了一个十分模糊、分散的领域,并且始终属于议程设置研究的一部分。这些文献也一直没有被正式冠以“注意力分配”研究之名。

(二)国内注意力分配研究

国内“注意力分配”的概念出现在20世纪80年代。1984年《社会》杂志发表了一篇题为《注意力分配的科学和艺术》的短文(只是一页纸的短文,没有引用任何文献),用随笔的形式说明个人在日常生活中提升注意力分配能力的重要性[20]。20世纪90年代出现了使用“注意力分配”概念的心理学研究。2000年,郑江淮在一篇研究企业家创新问题的文章中使用了“注意力配置”概念[21]。同年,汪丁丁在经济学研究中使用了相同的概念[22]。2002年,童中贤在《论注意力在领导活动中的功效》一文中使用了“注意力分配”的概念[23]。

在本研究样本中,较早涉足政府注意力分配问题的是领导学研究。除了童中贤以外,张锐在2007年发表的《行政首长如何妥善分配注意力》也讨论了领导者的注意力分配问题[24]。其后,曹大友和熊新发在2008年发表《组织因素对公共部门管理者注意力分配的影响研究》一文。他们的实证研究发现,公共组织中标准化程度越高,管理层次越多,管理者在既定时间内具体的工作目的数量就越多,其注意力焦点变动速度越快[25]。一些学者延续了曹大友和熊新发的研究思路,即把政府注意力分配作为组织结构结果,探索层级制关系视角下官员和政策执行者的注意力变化特征。其中一类研究把“领导高度重视”看作科层运作的注意分配方式[26],着重研究国家领导人对不同议题的关注变化[27],以及不同层级的官员优先关注的议题类型及其注意力特征[28]。易兰丽和范梓腾则发现地方政府在回应中央政府政策信号时更加偏好政策的经济属性而不是行政或社会属性[29]。

张永军和梁东黎的研究指出,晋升激励诱导官员把注意力更多配置在经济发展问题上,使得教育、医疗、社会保障等其他议题被忽视[30]。此后,很多文章把政府注意力分配问题聚焦在议题的选择上。李文军与朱稳根的文章用关键词词频回顾了人民日报对公共服务型政府建设的报道,以此展现中央政府对该议题的注意力变化[31]。此种关注某个议题注意力变化的研究逐渐流行。有学者描述了农业绿色发展政策的历史关注变化[32];有的学者以历年政府工作报告回顾中央政府对科技人才创新创业[33]、公共就业等议题的注意力变化[34];还有学者研究了城市基层治理的注意力变化[35]。

近年来越来越多的学者尝试探索影响科层结构中政府注意力分配的因素或机制。如代凯提出科层规则、官僚利益和外部压力的交互作用导致政府注意力分配变化,继而改变政府行为模式[36]。孙雨发现上级政府利用调整委托方、任务模式、监督机制和激励机制来改变任务情境,强化地方政府对某项议题的注意力[37]。曾润喜和朱利平证实了晋升激励与地方官员环境注意力分配的影响关系[38]。陈那波和张程验证了议题属性和来源以及决策执行类型对省级领导注意力分配的影响[39]。

三、国内外“注意力分配”研究的比较

纵观国内外注意力分配的相关研究,可以发现它们在思维方式、关注焦点、方法运用、变量操作、素材获取等方面存在差异,并且思维方式的差异决定了其他差异的产生。

(一)思维方式的差异

从注意力分配的溯源可知,心理学的主要贡献是指出信息增长会影响个体的心理,个体必须在复杂的信息环境下筛选出必要的信息或排列出需要优先处理的事项。这成为国内外注意力分配研究共同的基本假设。但是它们对现代组织理论的知识吸纳有着明显的不同。

西蒙和奥卡西奥的研究从组织环境和组织结构的视角强调了行动者的注意力分配不只是个体心理现象、而是会受到组织结构以及其他环境因素的影响。国外公共管理的注意力分配研究基本上延续了西蒙和奥卡西奥的研究思维和理论假设,在议程设置研究中关注不同主体的注意力,进而分析他们的注意力如何成为“政治注意力”(Political Attention)的一部分。而且有些研究认为政治注意力的主体有时候是模糊的,所以“分配”概念中蕴含的以主体存在为前提的“选择性”意义很难成立。这在一定程度上解释了为什么国外注意力分配的研究中实际上很少出现“分配”这一谓语。国内公共管理学者的注意力分配研究虽然也以心理学和现代组织理论为学术源头,但是与国外同行不一样的是,这些研究形成了一个清楚且集中的思维:关注政府及其官员主体,注意力主体明显且清晰。这使得“分配”一词拥有明确的主体。

另一方面,国外学者在议程设置研究中对注意力与行为之间的分界并不清晰,除了针对官僚机构注意力的研究,议程设置研究通常不以某个组织为主体,而是着重分析彼此之间的互相影响和牵制。这意味着国外公共管理的注意力分配研究并没有继承现代组织理论中对注意力与行为之间关系的基本假设。后者清楚地界定了注意力是环境和组织结构与行为间的中介变量。这一点在后文讨论测量注意力变量时更加明显:现代组织研究中测量注意力的一个重要途径就是用实际支出作为注意力的代理变量,国外公共管理学者同样也会用支出水平衡量注意力水平。反观国内研究,很多研究暗示注意力与行为之间有可观察的清晰界限,这表现在用注意力分配预测行为。

(二)研究关注主体的不同

国内外注意力分配研究的一元和多元的研究思维的根本差异决定了他们研究不同的主体。国外公共管理学中的“注意力分配”研究关注国会、公民、媒体、政府等多种主体的心理和行动,大致可以归纳为三个类别。

第一类研究检验了议程设置理论能否解释不同政治体制下的各类主体的注意力分配状况,扩展了议程设置研究的解释范围。Green-Pedersen和Wolfe最早开展此类研究。他们发现美国的政治系统以多场所(venues)为特征,对内外政策竞争者开放,能就新议题快速生成注意力;欧洲议会政体则是单场所系统,以政党为议题政治化的主导机制,注意力制度化程度更高[40]。Lam和Chan探讨了中国香港[41],Breeman等探讨了荷兰[42]政治制度安排下的注意力分配特征。

第二类研究深入探讨了议程设置中注意力生成的原理和机制。如Halpin发现在议程环境中,绝大多数角色(包括媒体、关键群体、公民运动群体和公务人员)没有直接监视社会事件的能力,他们只是根据自己在政策环境中接受的信号强烈程度做出与之相应的回应,继而推动少数热点议题形成“浪潮”(bandwagons)[43]。

第三类研究关注特定主体的注意力,尤其是媒体、官僚机构和议会。此类研究不仅讨论这些主体在议程设置中的注意力分配及其影响,如Barkemeyer等人统计并描述了媒体对可持续发展议题的注意力变化[44],Oliver等人分析了事件的强度和时长对媒体注意力的程度和情绪的影响[45],Matus和Bernal探讨了美国媒体对化学危险品、对化学风险的科学认知的关注与政策变迁之间的关系[46],Bevan比较了哪些社会角色会影响英国官僚机构注意力分配[47],Bertelli和Sinclair研究了媒体注意力如何影响政府取消某些行政机构[48];一些针对官僚机构的研究讨论它们如何响应政策制定者发出的注意力信号[49];还有一些研究分析了媒体注意力对议会注意力的影响[50]。

相比之下,国内文献虽然已经认识到政府行为是官员注意力、媒体注意力和公众注意力交织互动的结果[51],但大部分文献几乎只关注政府单一主体的注意力(见表1)。注重政府的注意力分配及其行为之间的关系,也更倾向于研究官僚组织结构中的注意力分配问题,而不是像国外学者那样在更大的环境中理解政治、政策与行政现象。其研究的主体多是中央或地方政府、领导人或官员、政策制定者或执行者。样本中只有1篇研究媒体注意力的文献,并且它选择的是《人民日报》这一高层官媒[52]。这类媒体在议程设置中的作用并不是反映公共舆论,而是中央政府的政策宣传工具,本质上体现的依然是政府注意力。

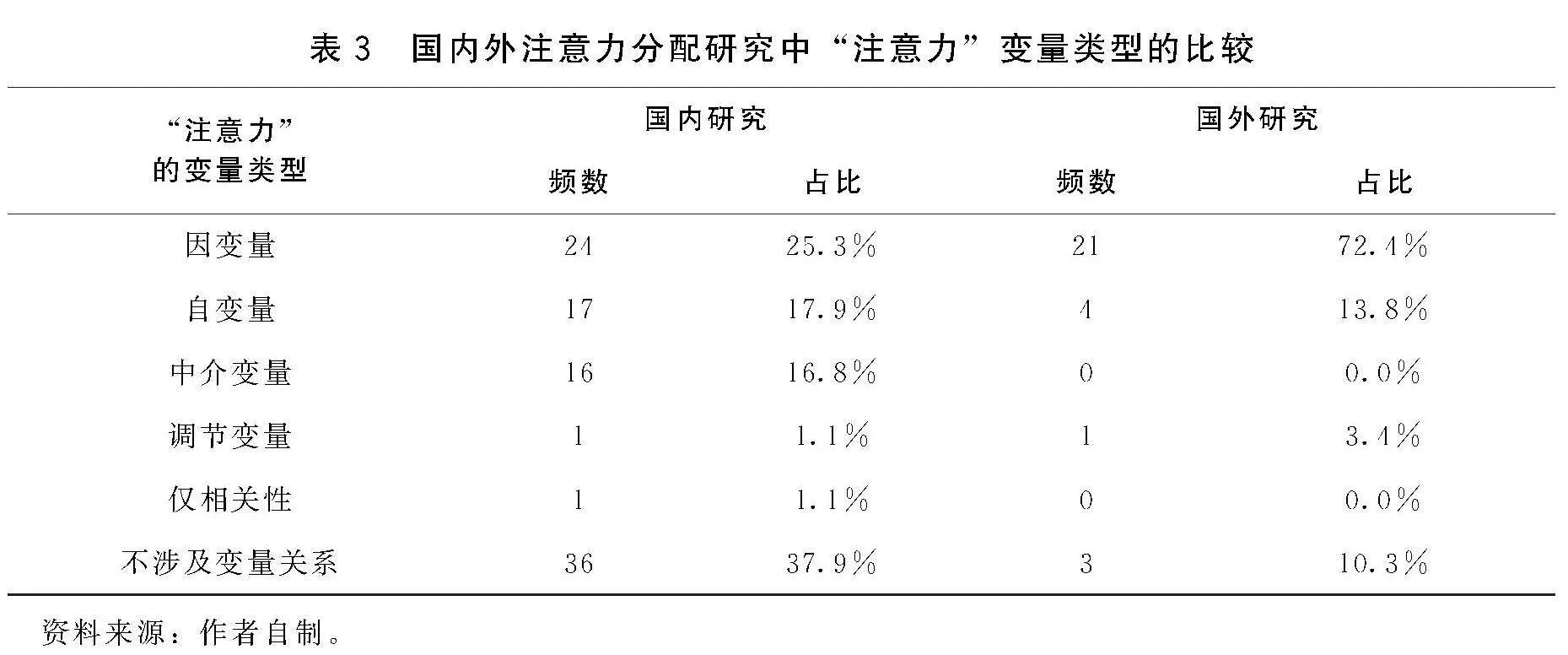

(三)定量与定性研究方法的运用

在研究方法上,国外偏重定量研究,国内则综合采用定性和定量分析(见表2)。Beem生动地叙述了澳大利亚大堡礁海洋公园管理局(GBRMPA)通过在国际舞台施展影响,反过来吸引国内政策主体注意力,最终改变澳大利亚海洋保护政策的过程。通过这一案例,Beem发现官僚机构的国际声誉增长会增强其国内的政治影响力,其注意力变化会将专业知识带入新的关注领域,并促成政策变化[53]。可惜的是,国外注意力分配文献较少使用这一方法,而是更多地采用定量分析。其优点在于能够更加精准地展示议题受关注程度的变化,同时也有助于建立和检验数量化的模型、发现影响注意力分配的因素或是注意力程度对政府行动的影响。如Mortensen量化了美国国会对不同议题的注意力以及相关议题的联邦支出,在此基础上发现两者之间的数量关系[54],另外,还有少量研究将定量和定性方法相结合,如You等人检验了能源基础设施项目所在县的人口特征对选址冲突的注意力水平(主体包括官员、非营利组织工作人员和公民)的解释程度,并对16个项目进行43次半结构访谈。访谈材料一方面用于检验量化研究中注意力水平的测量结果,另一方面进一步了解受访者对冲突因素的主观看法[55]。

国内研究采用质性方法和量化研究的数量都比较多。质性方法如章文光和刘志鹏用四个案例说明地方政府如何规避或者争取上级政府注意力[56]。武晗和王国华对40个案例进行定性比较分析政府决策中焦点事件的失灵问题[57]。王惠娜和马晓鹏分析了某市制革工业区整合重组过程中政府注意力分配对政策执行的影响机制[58]。

2012年后,定量方法开始得到应用,既用于精确地展示政府或其成员的注意力变化,又用于证明相关变量间的关系。文宏和赵晓伟是较早使用定量研究文献探究变量关系的学者[59]。陈那波[60]和张程[61]以领导注意力分配为因变量,以议题类型、议题来源等为自变量,探究两者之间关系;陶鹏和初春展示了多层级党政领导在环保议题上的传播效应[62];赵继娣等人还引入了离散选择实验的方法测试影响城管执法人员在街头巡查、处理诉件时的选择优先任务的因素[63]。

国内文献有很大一部分属于单个议题的跨时间分析,多议题跨时间分析和多议题跨领域研究较少,但近几年有攀升趋势,典型的如秦晓蕾等人根据国务院公报研究了21项政策议题的历年分布变化,同时还分析了这些政策议题变化对公众关注议题的回应性关系[64]。这表明国内研究正从简单化的描述性研究转向更具有理论价值的解释性分析研究。

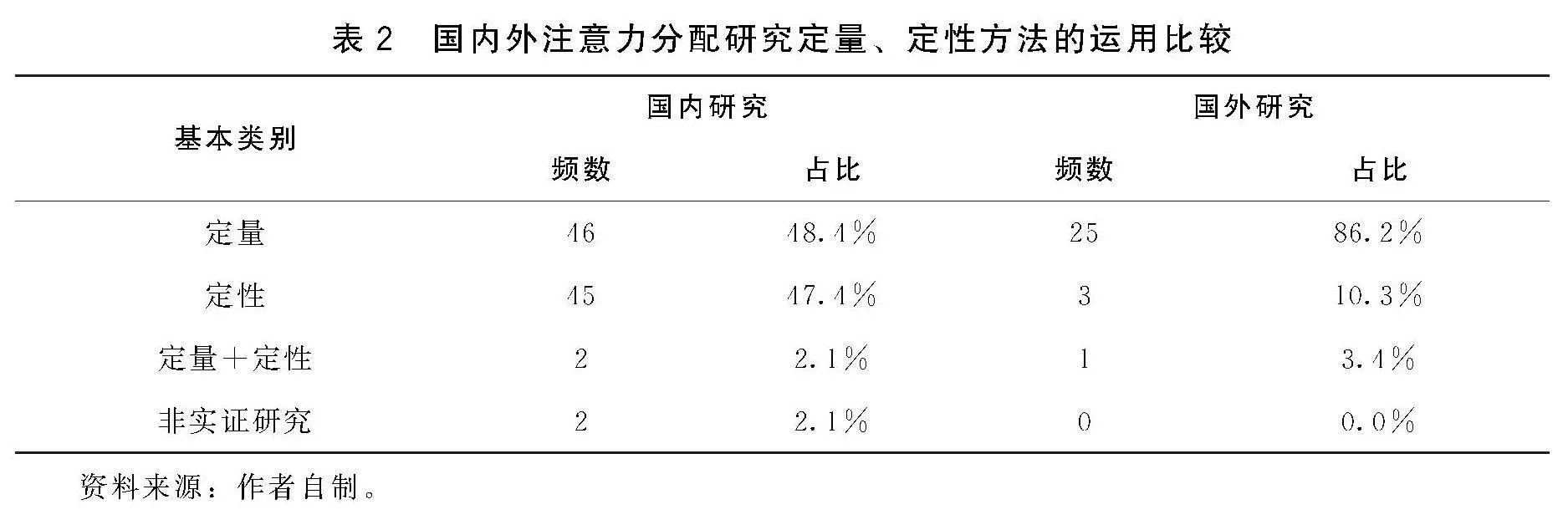

(四)注意力作为因变量抑或自变量

在国外研究的第一类中,政治结构被当作决定政治注意力特征的因素。Green-Pedersen和Wolfe就美国和丹麦的对比研究以及Lam和Chan对中国香港的研究都建立在这一假设基础之上。第二类研究实际上也采用了这一假设,认为参与到议程中的媒体、关键群体、公民运动群体和公务人员都只是议程环境中的信息接受者,他们对议题的注意力受政治结构的支配。第三类针对特定主体的注意力研究更加关注不同主体之间的关系,如政策制定者与官僚机构之间的相互影响,影响官僚机构注意力的其他社会角色及其机制。

从变量关系的角度来看,第三类研究中有关官僚机构的文献还可以进一步区分为两种。一种把官僚机构的注意力当作因变量,自变量是政策制定者或者其他社会角色所发出的议题信号[65]。国外学者也有少数研究把官僚机构的注意力当作自变量,因变量是它们为影响议题做出的行动[66]。但总体上此类研究不是主流选择。

与国外研究倾向于将政治注意力视为因变量不同,国内研究既会将政府注意力当作自变量,讨论注意力对行为的影响,也会将其视为因变量,讨论影响注意力的因素(见表3)。一方面,政府注意力与政府行为有着直接联系,特别是领导者或上级部门的注意力是决定政府行为的关键变量。基于这一假设诞生了众多描述政府注意力变化的文章。也有少量文章验证了这一假设中的变量关系,如王惠娜和马亮研究了政府注意力可分别通过环保法治、环保投入两个中介变量影响环境治理效果[67]。另一方面,国内学者也注意到影响领导注意力的组织因素或其他社会主体的行动,如刘军强和谢延会发现议事协调机构过多导致领导注意力的分散[68]。此外,还有文献展示了更全面的因果联系,将注意力分配视为焦点事件、媒体这一自变量与政府决策这一因变量之间的中介变量[69]。

由于强调政府对社会的重大影响,国内研究专注于用“注意力分配”的概念解释政府行为。国内对官僚机构的研究重点在于描述政府对不同议题的关注程度变化,也试图解释政府注意力分配的组织原因。国内研究更加重视政府注意力的组织结构问题,采用了不同的视角,如激励机制、合法性获得机制、注意力争夺机制等。例如,赖诗攀的研究提供的政策建议是上级政府应降低经济发展方面的激励水平,却没有涉及组织权力结构本身的问题[70]。后者是影响基层政府注意力的更深层次的要素。回避组织结构的问题,使得国内“注意力分配”的组织途径研究被束缚在既有政治结构下。

(五)变量操作化规范程度

对于定量研究,对注意力变量进行操作化是关键步骤。心理学常使用纸笔作业测验、软件测试以及生物信号反馈等多种方法测量个体注意力的广度、稳定性、转移等指标。纸笔作业测验是最基础的注意力测试方法,典型如D2注意力测试,要求测试者用任意顺序划掉测试题中的字母D,通过计算个体完成测试的时间和正确率判断个体注意力水平[71]。心理学家还借助测量设备更客观和直接地测量与注意力相关的身体器官表征,如用眼动仪测量个体的视觉注意力[72],又如通过比对测试者在静息状态、观看电影状态和完成设定的任务时的核磁共振成像测量注意力的持续、分散以及工作记忆能力[73]。相较于心理学,现代组织研究更多地用间接方式测量管理者和组织的注意力,主要测量组织对某一事项的实际资源配置作为代理变量,如Durand使用企业研发投资相对于行业平均研发支出比率、企业收集市场信息支出与竞争对手的差额、对员工能力的投资与同行业其他公司平均支出的差额等计算组织在预测和规划方面的注意力水平[74];Ferreira用员工食品和膳食支出、养老金和退休计划支出、社会保障支出、医疗保健和教育支出以及员工人均培训支出代表组织对员工福利和津贴的注意力水平[75]。一些研究也使用文本分析的方式测量管理者对事项的关注程度,但重视注意力的分散性和事项优先性问题,也就是管理者在同一时间面对多个事项容易分散注意力,而只聚焦于其中少量事项更容易将注意力转化为组织行动,为此,Eklund等人用到赫芬达尔测量法测量注意力的广度和聚焦程度[76]。

在鲍姆加特纳和琼斯之前的公共管理领域学者,就已经研究如何量化注意力程度,如沃特(Spencer R. Weart)不仅用每年核电相关的文章占总文章的比例衡量媒体注意力水平,还根据文章标题的性质编码[77]。鲍姆加特纳和琼斯使用了两种指标衡量媒体注意力,包括注意力水平(某议题报道量与文章总数的比值)、注意力性质(议题报道的基调是正面、负面还是中性的,以及在总基调下议题相关的因素,包括经济金融、政府行为、问题严重性等)。他们对国会听证的分析则使用了三种指标,包括关注水平、基调以及议定场所。对于联邦执行机构的行动,他们用监管或执行相关事务的部门雇员数量、每年颁布的规章数量或是部门支出等指标衡量[78]。

此后的研究有一些用相对简单的方法量化注意力水平。如May等人对注意力程度的编码基于相关材料(包括机构发布的立法和指南)的题目内容,用某议题占总数的百分比表示关注程度[79]。即便如此,国外文献中很难见到只用相关议题材料的绝对量变化(无论是涉及的篇目数量还是同一类材料中关键词词频)来表示注意力水平的变化。大多数研究设计了更复杂的指标展现注意力的不同维度。如Green-Pedersen使用了三项指标:(1)事件注意力(Issue Attention),用以衡量某议题占总政治议程的比率;(2)注意力复杂性(Attention Complexity),用以描述该议题下子议题的注意力分配集中或分散的程度;(3)注意力实质(The Substance of Attention),用以衡量对该议题的关注侧重于哪个或哪些实质性内容[80]。

国内研究普遍使用了简单的指标设计。在单议题跨时间分析中,最为流行的量化方式是用关键词占比表明政府对某项议题关注程度。这类文章通常展示两种指标,一种是针对该议题的注意力强度,另一种是该议题内部不同方面的注意力指向[81]。这一方法在多议题跨时间分析中也被普遍采用。例如,文宏和赵晓伟仍以含关键词的句子数占文本句子总数百分比衡量政府对基本公共服务各方面的注意力程度,研究材料只限于样本省份的总计42篇政府工作报告[82]。另一方面,研究领导注意力的文献把领导批示作为衡量领导注意力的指标。例如,陶鹏和初春从领导公开批示中发现对不同议题的注意力分配特征[83]。张程则通过分析领导对“市长信箱”信件诉求的批示,探索影响官员决策注意力的影响因素[84]。但是,批示本身只是领导工作的一部分,是对自下而上信息的反馈,只能在一定程度上反映领导对议题优先程度的考量,是否能作为注意力的操作化指标仍值得商榷。那些引起领导者思考的重大议题则不一定体现在批示当中。这种简单的量化还有一些其他问题,如张程把无批示的项目赋值“0”,表示定序变量“领导注意力强度”为最低水平。但是领导不批示不一定意味着他不关注这一项议题,也可能表明他在当时很难作出决断。

值得注意的是,近两年国内学者开始使用更加科学、全面的测量技术。曾润喜和莫敏丽专门研究了政府注意力的测量问题,提出用政策文本词汇、句段和主题等测量政策文本维度;用书面指令、主体政治行为和时间分配等测量决策主体的偏好维度;用政府回应、财政分配、议程设置、举办工作会议等测量政府组织行为维度[85]。张楠等人使用大数据技术抓取大规模的网站数据,并用潜在狄利克雷分配(Latent Dirichlet Allocation, LDA)概率主题建模方法建构政府网站内容主题概率矩阵,来描绘政府对不同主题的注意力分配差异[86]。这种测量方式也值得关注。

(六)研究素材的渠道来源

在材料方面,无论是质性研究还是定量研究,国外文献都使用了大量媒体或公共部门的公开资料。例如鲍姆加特纳和琼斯的研究使用的材料包括:《读者期刊指南》《纽约时报索引》以及电子媒体索引用等媒体信息,关于国会决策的《国会信息服务摘要》,有关联邦执行机构行动的政府预算、规章、雇员信息,关于公众舆论的盖洛普民意调查等。[98]May等人的研究也使用了大范围的材料,包括《联邦公告》(The Federal Register)中刊发的《统一议程》(“The Unified Agenda”),联邦应急管理局和国土安全部下属办公室发布的一系列指导文件,国会记录,总统的演讲和声明,以及一些重要的立法、行政命令和决策指南[99]。Beem的质性研究除了使用公开和内部资料,还对在职和前员工进行访谈以充实研究材料[100]。

国内描述性研究所用的材料相对单调。虽然它们涉及各级政府工作报告、工作规划、决策者批示文件或其他政策文本,但是绝大多数文章只单独使用某个政府文件。最为广泛使用的是国务院历年政府工作报告。分析政府注意力形成机制的文章也有不少使用了单一来源的材料。例如陶鹏和初春仅从“中国重要报纸全文数据库”中得到领导批示的相关报道[101],张程只用某个城市网络问政平台中的“市长信箱”中的领导批示回应信息[102]。可喜的是,近期一些文章尝试使用更丰富的材料,如孙雨用到政府文件、政府网站、媒体报道、地方年鉴、地方志以及对工作人员访谈所获一手资料[103],或是建立更大规模的数据库,如张楠等人利用大数据技术,抓取省市两级政府门户网站170万篇、10亿文字量的文本数据[104]。

四、“注意力分配”研究的未来展望

比较分析发现,国内公共管理领域“注意力分配”的研究与国外有着明显不同。首先,国内外“注意力分配”的研究思维上存在显著差别,主要表现为多元论还是一元论的假设。国外学者从多元论出发思考注意力分配问题,国内学者偏好政府一元论主体的注意力分配研究。其次,在研究主体的关注度方面,国外学者注重不同主体如政府、公民、媒体等的注意力分配及其相互作用,并考察这些因素对议程设置的综合影响。国内研究则主要以政府或领导者为关注主体,尤其强调政府注意力分配对其行为的影响。再次,国外研究多将政治注意力视为因变量,而国内研究既会将政府注意力当作自变量,讨论注意力对行为的影响,也会将其视为因变量,讨论影响注意力的因素,体现出对注意力与行为结果之间关系判定的犹豫不决。最后,国内研究主要集中在单个议题的跨时间分析上,对于多议题跨时间分析和多议题跨领域研究关注度不够。在研究方法上国内研究普遍存在简单化倾向,包括指标设置单调、研究材料不够丰富。

总的来讲,国内注意力分配研究相较于国外同行的研究,既有不足、也有特色和优势。从比较分析中对未来拓宽研究空间有如下启示。首先,有意识地突破政府管理的视角限制,从公共管理实践的真实环境出发,关注公众、媒体、政府、企业及其他组织等各类主体在新形势下如何影响公共问题的建构与走向,乃至如何影响结果的处置。目前,丰富的自媒体、便利的网络政务平台以及传统的政党、人大、政府、政协与群众沟通的渠道等都是不同的参与者影响政府注意力分配的重要途径。其次,检视注意力与政府行为或组织结构各种要素的变量间关系,从理论上解决注意力与行为之间关系性质的判定,而不是总在试错一样将各类型的变量关系假设检验一番。需要注意的是,研究中不要把政府结构与政治结构混为一谈。政治结构通常高度稳定,但是政府的组织结构可以不断优化。如何通过重构或改善组织的信息流动渠道、提升处理信息的能力以及决策能力,在决策环境中的刺激物(包括议题和潜在的答案)如何进入组织的注意力架构等等都是“注意力分配”研究值得重视且与组织结构有关的问题。

综合来看,国内外“注意力分配”现有研究,对以下几个问题都缺乏足够思考,未来研究可能需要有所关注。第一,注意力具有适应性功能,可以自我强化,先前关注的议题、经验感受,尤其成功的、为公共管理者带来良好声誉的议题会引导他们继续关注该议题。这样一来,公共管理者关注某个议题就很难说是这个议题本身重要、决策环境的影响,还是他们先前的注意力分配体验在起作用。当前的国内外注意力分配研究在这一问题上尚缺乏思考。

第二,注意力分配会受到行为主体“幻想”的牵引,公共管理实践领域的环境复杂,因而取得工作绩效的可预期路径常常存在较大的不确定性,行为主体可能会猜测或幻想某种可行路径、进而倾注较多注意力。如此情况下,也就难以解释注意力与某些任务的重要性是否关联以及是否受到所谓外在政治的、结构的因素影响。未来研究应当注意甄别此种注意力分配是受客观因素的影响,还是行动者自身的想象。

第三,同类行为主体的行为相似性会降低“注意力分配”的解释力。如果一个组织形态或者一种环境下某种行为普遍存在,这极有可能是模仿、制度、组织结构或相似学习机制导致的结果。此时,“注意力”仍然可以作为一个可观测变量吗?它是不是已经被模仿、制度、组织结构、学习机制等变量替代?“注意力分配”还有解释效力吗?

第四,注意力的损耗问题值得关注。注意力损耗是指行为主体由于关注先前的活动而造成对后续活动的关注能力暂时下降的现象。注意力资源是有限的,在日常的多任务环境下需要使用同一来源的注意力资源。当A事项得到关注,自然会减少B事项能动用的注意力资源。因此,某种任务得到关注的程度不高可能是行为主体的注意力分配失败,而不能证明这项任务的重要性程度较之被关注的任务低。在这种情况下,如何解释公共管理者的注意力分配受制于重要的议题和事项?

总之,纵观国内外注意力分配研究文献,虽说近年来有兴盛趋势,但仍存在一些令人担忧的问题。最主要的问题是注意力分配研究能否成为一个独立的研究领域而存在,只关注政府主体是否足够解释注意力现象及其结果。如果注意力分配可以发展为一个有价值的研究领域,那么如何从理论层面突破注意力与行为的关系认知,以及如何较为准确地测量注意力。尽管此领域的研究疑点甚多,不能否认的事实是,注意力分配研究的确有它独特的吸引力,也有很大的学术探索空间,期待未来研究能建立新的领地。

注释:

①相关论述参见:Charles E. Spearman, Psychology Down the Ages, New York: Macmillan,1937, p.VII。转引自Daniel E. Berlyne, “Attention,” in Edward C. Carterette, Morton Friedman, Handbook of Perception (Volume I): Historical and Philosophical Roots of Perception, New York and London: Academic Press,1974, p.126。

参考文献:

[1][2] 克拉里 J.知觉的悬置:注意力、景观与现代文化[M].沈语冰,贺玉高,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2017:16-18;21.

[3] 杜威 J.杜威全集·早期著作(1882—1898):第2卷(1887)[M].熊哲宏,等,译.上海:华东师范大学出版社,2010.

[4] THORNGATE W. On paying attention[M]// BAKER W J, et al. Recent trends in theoretical psychology. New York: Springer-Verlag, 1988: 247-263.

[5] KAHNEMAN D. Attention and effort[M]. Englewood Cliffs,NJ: Prentice-Hall Inc., 1973:9-11.

[6][7][8][9][10] 西蒙 H A.管理行为[M].詹正茂,译.北京:机械工程出版社,2020:97-98,130;7;103;206;7.

[11] OCASIO W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic management journal, 1997,18(Summer Special Issue): 187-206.

[12][13] 沙夫里茨 J M,莱恩 K S,博里克 C P.公共政策经典[M].彭云望,译.北京:北京大学出版社,2008:123;127.

[14] DOWNS A. Up and down with ecology: the “issue-attention cycle”[J]. Public Interest, 1972,28(Summer): 38-50.

[15] 陶鹏.论政治注意力研究的基础观与本土化[J].上海行政学院学报,2019(6):63-71.

[16][17][78] 鲍姆加特纳 F R, 琼斯 B D.美国政治中的议程与不稳定性[M].曹堂哲,文雅,译.北京:北京大学出版社,2011:18-20;18;19;46-50;47-50.

[18] 琼斯.再思民主政治中的决策制定:注意力、选择和公共政策[M].李丹阳,译.北京:北京大学出版社,2010:60.

[19][80] GREEN-PEDERSEN C, WILKERSON J. How agenda-setting attributes shape politics: basic dilemmas, problem attention and health politics developments in Denmark and the US[J]. Journal of European public policy,2006,13(7): 1039-1052.

[20] 陆焕.注意力分配的科学和艺术[J].社会,1984(6):51.

[21] 郑江淮.企业家注意力配置与创新模式的决定[J].外国经济与管理,2000(6):18-24.

[22] 汪丁丁.“注意力”的经济学描述[J].经济研究,2000(10):67-72.

[23] 童中贤.论注意力在领导活动中的功效[J].理论与改革,2002(1):104-106.

[24] 张锐.行政首长如何妥善分配注意力[J].领导科学,2007(15):20-21.

[25] 曹大友,熊新发.组织因素对公共部门管理者注意力分配的影响研究[J].2008(2):95-98.

[26] 庞明礼.领导高度重视:一种科层运作的注意力分配方式[J].中国行政管理,2019(4):93-99.

[27] 陈思丞,孟庆国.领导人注意力变动机制探究——基于毛泽东年谱中2614段批示的研究[J].公共行政评论,2016(3):148-176,189-190.

[28][83] 陶鹏,初春.府际结构下领导注意力的议题分配与优先:基于公开批示的分析[J].公共行政评论,2020(1):63-78.

[29] 易兰丽,范梓腾.层级治理体系下的政策注意力识别偏好与政策采纳——以省级“互联网+政务服务”平台建设为例[J].公共管理学报,2022,19(1):40-51,167.

[30] 张永军,梁东黎.晋升激励、官员注意力配置与公共品供给[J].理论导刊,2010(12):21-23.

[31][52] 李文军,朱稳根.注意力转换、媒体宣传与公共服务型政府建设——基于人民日报(社论)的分析[J].社会科学家,2012(8):68-71.

[32] 高群,陈衡洋,张新亮.中国农业绿色发展政策的历史演变与焦点特征——基于注意力视角的文本分析[J].资源科学,2023,45(12):2433-2448.

[33] 陈星平,毕利娜,吴道友.中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告(1978—2017)文本分析[J].科技进步与对策,2018(12):155-160.

[34] 朱侃,郭小聪,孙枭坤.公共就业政策的变革与驱动机制[J].上海行政学院学报,2020,21(1):44-57.

[35] 符尧.城市基层治理改革注意力变迁——基于A省城市政府工作报告的分析[J].学习与探索,2023(3):61-68.

[36] 代凯.注意力分配:研究政府行为的新视角[J].理论月刊,2017(3):107-112.

[37] 孙雨.中国地方政府“注意力强化”现象的解释框架——基于S省N市环保任务的分析[J].北京社会科学,2019(11):41-50.

[38] 曾润喜,朱利平.晋升激励抑制了地方官员环境注意力分配水平吗?[J].公共管理与政策评论,2021(2):45-61.

[39][60] 陈那波,张程.“领导重视什么及为何?”:省级党政决策的注意力分配研究——基于2010—2017年省委机关报的省级领导批示[J].公共管理与政策评论,2022,11(4):85-102.

[40] GREEN-PEDERSEN C, WOLFE M. The institutionalization of environmental attention in the United States and Denmark: Multiple-versus Single-venue Systems[J]. Governance, 2009, 22(4): 625-646.

[41] LAM W F, CHAN K N. How authoritarianism intensifies punctuated equilibrium: the dynamics of policy attention in Hong Kong[J]. Governance,2015, 28(4): 549-570.

[42] BREEMAN G, SCHOLTEN P, TIMMERMANS A. Analysing local policy agendas: how Dutch municipal executive coalitions allocate attention[J]. Local government studies,2015,41(1): 20-43.

[43] HALPIN D. Explaining policy bandwagons: organized interest mobilization and cascades of attention[J]. Governance,2011,24(2): 205-230.

[44] BARKEMEYER R, GIVRY P, FIGGE F. Trends and patterns in sustainability-related media coverage: a classification of issue-level attention[J]. Environment and planning C,2018, 36(5): 937-962.

[45]OLIVER T, BELL E V, ASOREY M I G, et al. Press, pulse, and perceptions: how does media attention signal perceptions about environmental crises?[J] Risk, hazards, & crisis in public policy, 2023,14(4): 321-342.

[46] MATUS K J, BERNAL M N. Media attention and policy response: 21st century chemical regulation in the USA[J]. Science and public policy,2020, 47(4): 548-560.

[47][65] BEVAN S. Bureaucratic responsiveness: effects of elected government, public agendas and European attention on the UK bureaucracy[J]. Public administration, 2015,93(1): 139-158.

[48] BERTELLI A M, SINCLAIR J A. Mass administrative reorganization, media attention, and the paradox of information[J]. Public administration review, 2015, 75(6): 855-866.

[49][79] MAY P J, WORKMAN S, JONES B D. Organizing attention: responses of the bureaucracy to agenda disruption[J]. Journal of public administration research and theory,2008, 18(4): 517-541.

[50]BOON J, WYNEN J, DAELEMANS W, et al. Agencies on the parliamentary radar: exploring the relations between media attention and parliamentary attention for public agencies using machine learning methods[J]. Public administration, 2023(published online): 1-19.

[51] 马雪松,肖传龙.在“关注”与“应付”之间:注意力分配视角下的基层政府回应逻辑[J].治理研究,2023,39(2):94-108,159.

[53][66] BEEM B. Leaders in thinking, laggards in attention? Bureaucratic engagement in international arenas[J].Policy studies journal,2009, 37(3): 497-519.

[54] MORTENSEN P B. Political attention and public spending in the United States[J]. Policy studies journal,2009, 37(3): 435-455.

[55]YOU J, HEIKKILA T, WEIBLE C M, et al. The distribution of conflict and attention across energy infrastructure[J].Public administration, 2023, 101(3): 1033-1054.

[56] 章文光,刘志鹏.注意力视角下政策冲突中地方政府的行为逻辑——基于精准扶贫的案例分析[J].公共管理学报,2020(4):152-162,176.

[57][69] 武晗,王国华.注意力、模糊性与决策风险:焦点事件何以在回应型议程设置中失灵?——基于40个案例的定性比较分析[J].公共管理学报,2021(1):55-65,170.

[58] 王惠娜,马晓鹏.政府注意力分配与政策执行波动——B制革区企业整合重组政策的案例分析[J].公共管理与政策评论,2022,11(3):130-140.

[59][82] 文宏,赵晓伟.政府公共服务注意力配置与公共财政资源的投入方向选择——基于中部六省政府工作报告(2007~2012年)的文本分析[J].软科学,2015(6):5-9.

[61][84] 张程.数字治理下的“风险压力—组织协同”逻辑与领导注意力分配——以A市“市长信箱”为例[J].公共行政评论,2020(1):79-98.

[62] 陶鹏,初春.领导注意力的传播效应:党政结构视角及环保议题实证[J].公共管理学报,2022,19(1):72-83,170.

[63] 赵继娣,何彦伟,汤哲群.街头官僚优先处置何种任务?——一项基于离散选择实验的任务选择逻辑研究[J].公共管理与政策评论,2022,11(4):69-84.

[64] 秦晓蕾,李宁,薛惠玲,等.公共政策如何回应民众关注?——基于注意力分配视角的21类政策议题分析[J].公共管理与政策评论,2024,13(3):21-37.

[67] 王惠娜,马亮.政府注意力如何影响环境治理效果?——环境监管中介作用和晋升激励调节作用的实证检验[J].经济社会体制比较,2024(2):119-129.

[68] 刘军强,谢延会.非常规任务、官员注意力与中国地方议事协调小组治理机制——基于A省A市的研究(2002~2012)[J].政治学研究,2015(4):84-97.

[70] 赖诗攀.强激励效应扩张:科层组织注意力分配与中国城市市政支出的“上下”竞争(1999—2010)[J].公共行政评论,2020(1):43-62.

[71]ANDRZEJEWSKI D, ZEILINGER E L, PIETSCHNIG J. Is there a Flynn effect for attention? Cross-temporal meta-analytical evidence for better test performance (1990–2021)[J]. Personality and individual differences, 2024:No.112417.

[72]VATAVU R D, MANCAS M. Evaluating visual attention for multi-screen television: measures, toolkit, and experimental findings[J]. Personal and ubiquitous computing, 2015, 19: 781-801.

[73]YOO K, ROSENBERG M D, KWON Y H, et al. A brain-based general measure of attention[J]. Nature human behavior, 2022(6):782-795.

[74]DURAND R. Predicting a firm’s forecasting ability: the roles of organizational illusion of control and organizational attention[J]. Strategic management journal, 2003, 24: 821-838.

[75]FERREIRA L C M. Sense and sensibility: testing an attention-based view of organizational responses to social issues[J]. Business ethics: a European review, 2017, 26: 443-456.

[76] EKLUND J, RAJ M, EGGERS J P. Attention focus and new opportunities: the moderating role of managerial attention to alternative issues[J]. Organization science, 2024(published online):1-19.

[77] WEART S. Nuclear fear: a history of images[M]. Cambridge,MA: Harvard University Press, 1988.

[81] 赵建国,王瑞娟.政府注意力分配与中国社会保障事业发展——基于1978—2019年国务院政府工作报告内容的分析[J].财经问题研究,2020(11):3-12.

[85] 曾润喜,莫敏丽.政府注意力的测量:路径、内容与展望[J].华中科技大学学报(社会科学版),2023,37(1):66-73.

[86] 张楠,黄梅银,罗亚,等.全国政府网站内容数据中的知识发现:从注意力分配到政策层级扩散[J].管理科学学报,2023,26(5):154-173.

What Should Be Paid Attention to in the Study of “Attention

Allocation” in Public Management?—A Comparative Analysis

of Domestic and International Studies on Attention Allocation

Su Xun / Ma Weihong

Abstract:Attention allocation is one of the hot spots of domestic public management research in recent years, and related research shows obvious preferences. Examining such tendencies from a comparative perspective can enrich and expand the diversity of research in this field. Through comparative analysis, it is found that there are differences between domestic and foreign studies in terms of mindset, focus of attention, methods, variable manipulation, and material acquisition. Generally speaking, the literature on attention allocation in foreign countries is characterized by diversity, and mainly focuses on attention allocation as an outcome variable; while domestic studies focus on the attention allocation of government officials, and most of them take attention allocation as an independent variable to analyze the determining effect of attention allocation on their actions. For future research in this area, it is recommended that attention be paid to the following topics: the adaptive function of attention, the pulling effect of the actor’s “fantasy” on attention allocation, the dissolution of the explanatory power of attention allocation by behavioral learning and imitation effects, and the phenomenon of attentional depletion.

Keywords:Attention Allocation; Mindset; Research Methods; Variable Relationships; Public Administration

(责任编辑 方 卿)