新时代基本公共服务实现均等化的发展理路与创新方向

2024-10-10张晓杰王桂新李安琪

摘 要:基本公共服务实现均等化是中国式现代化发展和国家治理的重要目标,也彰显出“中国之治”的本土属性特征,对其价值取向、政策发展脉络、推进逻辑与发展趋势的深度研究,有助于客观把握改革取得的成效及现实问题,明确改革深化的方向和重点。基于“价值—制度—效能”分析框架,系统阐述新时代基本公共服务均等化政策演进,从以民生需求为价值导向的均等化全面深化改革,推进到以增加制度供给促进均衡协同发展,进而迈向以治理效能驱动均等化高质量发展阶段。基本公共服务均等化在价值实现、制度体系完善、水平提升与效能彰显等方面取得重要成就,形成价值-制度-效能的整体性治理经验与特色。面向高质量发展要求,其创新方向应聚焦高质量发展、高效能治理与高品质民生,凝聚共识、植根本土、共建共享与创新探索中国特色基本公共服务实现均等化的现代化发展路径。

关键词:基本公共服务均等化;发展理路;创新方向

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-070-(15)

本文系国家社会科学基金青年项目“空巢老人生活质量的多维脆弱性评估与社会支持政策研究”(23CRK006)的阶段性成果。

收稿日期:2023-09-15

作者简介:张晓杰 女(1979— )上海行政学院社会学教研部副教授 硕士生导师

王桂新 男(1953— )复旦大学社会发展与公共政策学院 复旦大学人口所教授 博士生导师

李安琪 女(1993— )上海行政学院社会学教研部/复旦大学国际事务与公共关系学院 博士后

公共服务供给不充分不均衡带来社会公平正义问题是世界各国经济社会发展面临的普遍问题,中国面临着同样的挑战。我国于2006年首次提出基本公共服务均等化概念,自此以保障和改善民生为着力点,并与经济社会发展水平、发展理念、发展阶段相适应,开始推行一系列基本公共服务均等化政策体系,促使均等化在价值目标、内容体系、运行机制、制度发展等方面不断健全和完善。特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央谋划布局,推动基本公共服务均等化由制度建设向服务质量不断提升的方向发展,并在增进民生福祉、促进社会公平正义、全面建成小康社会与扎实推进共同富裕,以及促进人的全面发展和社会全面进步等方面发挥着重要作用。党的十九大明确将“基本公共服务均等化基本实现”作为基本实现社会主义现代化的目标之一;党的十九届五中全会把“全体人民共同富裕迈出坚实步伐”作为2035年国民经济和社会发展远景目标之一,进一步将基本公共服务均等化作为实现共同富裕的重要路径。党的二十大报告明确提出“到2035年基本公共服务实现均等化”的发展目标。这表明,实现基本公共服务均等化是中国式现代化发展和国家治理的重要目标,也彰显着“中国之治”的本土属性特征。本研究以“价值—制度—效能”为研究视角,聚焦党的十八大以来基本公共服务均等化的政策演进与重要成就,阐述推进中国特色基本公共服务均等化的发展理路、本土经验与创新方向,为进一步推动基本公共服务均等化的高质量发展提供参考。

一、文献综述与分析框架

(一)文献综述

2002年“公共服务”进入我国政策语境,近二十年公共服务体系建设的主线是促进基本公共服务均衡发展。国家明确提出“基本公共服务均等化”概念近十六年以来,在“为何均等化、何为均等化与如何均等化”[1][2]三个方面不断创新实践,推动基本公共服务均等化向纵深方向发展。

对“为何均等化”问题的研究主要聚焦于基本公共服务均等化的价值取向和目标追求。从价值取向来看,推进基本公共服务均等化不仅是全面建设服务型政府的内在要求与维护社会公平正义的迫切需要,也是有效缓解社会矛盾、促进公平与效率统筹兼顾、改善城乡区域协调发展的现实所需[3],更是增进人民福祉与改善人民生活品质的重大举措,持续推进基本公共服务均等化是促进社会公平正义、扎实推动共同富裕的应有之义[4]。从目标追求来看,核心在于实现城乡、区域和群体间基本公共服务的机会均等[5],进而更关注公平与均衡、普惠与均等、便捷与可及的目标达成[6]。

在“何为均等化”这一问题上,研究则侧重于均等化的核心内涵与界定标准[7],以及一系列制度体系的建构。主要提出以下观点:其一是起点均等,强调各地方政府提供基本公共服务的财力条件大体相当,重点建构人均财力均等化制度[8];其二是过程均等,强调基本公共服务的机会均等,重点是建构基本公共服务制度公平体系[9][10];其三是结果均等,强调基本公共服务产出均等化,重点建构居民享受基本公共服务结果水平基本相当的制度[11];其四是底线均等,强调保障基本领域的基本公共服务水平相当,重点建构基本公共服务底线均等制度[12][13];其五是获得感知均等,强调基本公共服务人人可获得的感知感受均衡,重点是建构基本公共服务均等化政策目标达成的公众获得感与满意度机制[14][15],形成居民对服务供给水平与质量等客观结果的纵向充分性感知[16]与横向平衡性感知[17],消解基本公共服务的不充分不平衡现实难题。以上五个维度对“均等化”做出了全面的内涵阐释。

而对于“如何均等化”问题,则基于均等化内涵界定探讨其实现机制与实现程度问题,从供给体系、保障体系、运行机制、质量评估与绩效评价等方面,基于技术设计与指标建构进行深入研究[18][19][20],一个显著研究趋向是以人民至上为价值导向,探讨公共服务均等化制度体系如何转变为治理效能[21][22],从而驱动均等化高质量发展问题[23]。

上述对基本公共服务均等化的价值目标、制度体系研究不断深入,有助于我们理解实现基本公共服务均等化的内在逻辑。但这些研究更多聚焦于基本公共服务均等化的价值(为何)、内涵(何为)以及实践机制(如何)这三个层面上。当下以高质量发展为目标推进基本公共服务实现均等化,是中国式现代化发展提出的新要求,如何完整呈现新时代均等化发展的价值向度、政策脉络、内在机理与创新趋向,并嵌入其整体性治理效能视角和维度,这一相关研究较为鲜见。基于此,本研究以“价值-制度-效能”为整合分析视角,从三个维度阐述实现基本公共服务均等化的内在机制、发展理路与创新方向,以深化对基本公共服务均等化的中国特色认知,推动其在中国式现代化方向上的深度实践。

(二)“价值-制度-效能”分析框架

从学术研究路径来看,已有研究更多聚焦于阐释其价值取向、现实内涵、逻辑机理、实现程度评价等问题的探讨,大致形成了“价值—制度”的二维框架。而如何全面系统地阐述均等化的“政策演进→制度改革集成→治理效能”创新发展全景式路径,从整合性视角来进一步呈现均等化的政策推进脉络、发展成就与发展理路,这需要建构一个更为清晰的分析框架。

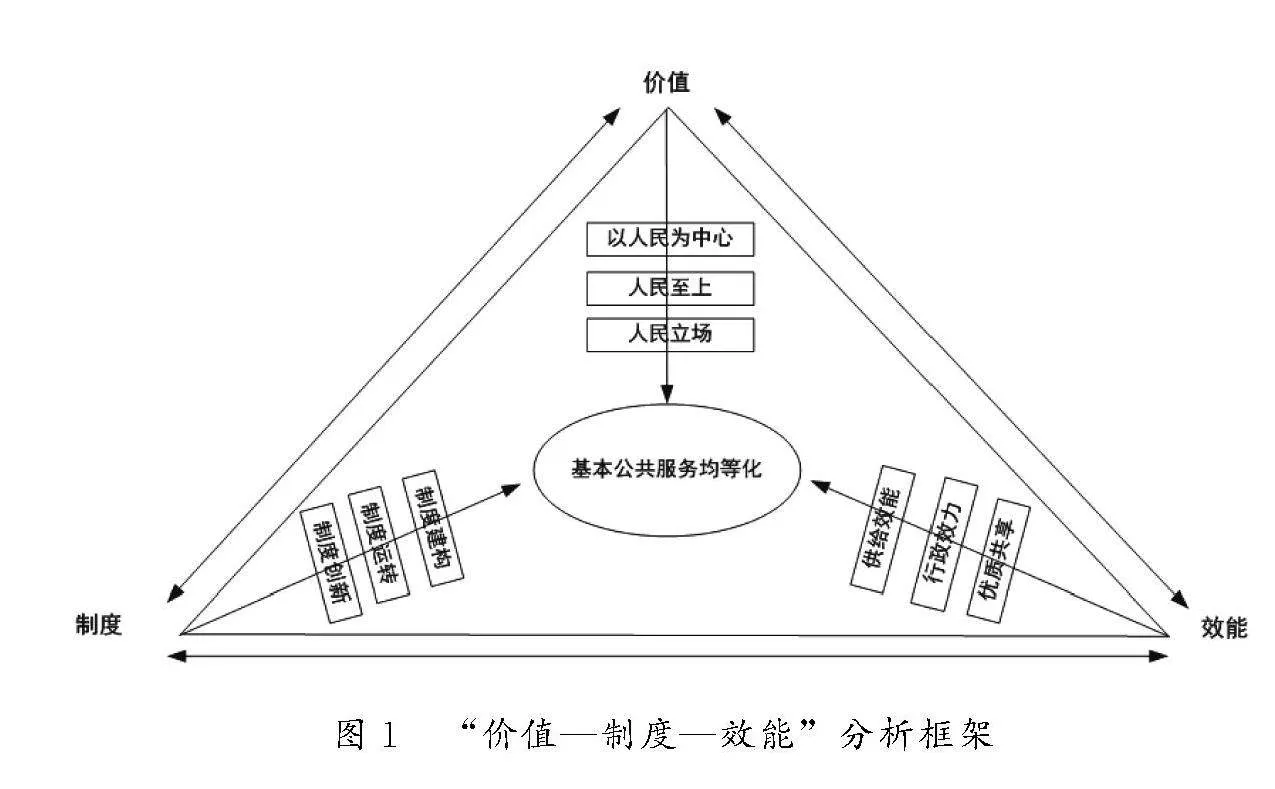

从基本公共服务均等化改革实践来看,均等化是一个历史性、经济性、社会性和政治性的命题,是国家治理的重要目标[24]。党的十八大以来,基本公共服务均等化成为践行“以人民为中心”的发展价值理念,保障改善民生的重要制度安排,实现了从“普惠化”“均等化”到“优质化”的跨越式发展[25]。新发展阶段,我国社会主要矛盾是“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,实现基本公共服务均等化作为“美好生活需要”的重要内容,其内在逻辑与实现机制愈加呈现“价值—制度—效能”整体性治理框架特征,如图1所示。

“价值—制度—效能”分析框架的重点在于系统全面理解推进基本公共服务均等化的中国之治,包含着以人民为中心的价值取向、以均衡可及制度供给为指向、以效力与优质共享的治理效能为导向等三个方面不可或缺的内容。从价值取向来看,基本公共服务均等化关乎人民群众最基础的公共需求、关乎社会公平正义,不仅是回应与响应人民群众对美好生活向往的需求期待,也是国家治理体系现代化的重要组成部分。党的二十大报告提出“必须坚持人民至上”“站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧”的价值立场,因此,以人民为中心、人民立场与人民至上成为实现基本公共服务均等化的基本价值归宿。从制度体系来看,基本公共服务均等化历经制度基本成型、全面深化改革、均衡协同发展、高质量发展等阶段,以人民为中心建构多元协同供给体系、保障体系、运行体系与质量监管体系等整体性制度,致力于解决“是否所需、是否充足、是否便捷、是否均衡”等供给难题。从治理效能来看,基本公共服务均等化依赖于制度供给、制度执行与多元共治,以协同化、智慧化与全周期为导向,提升供给效能、效力与优质共享能力,进一步追求基本公共服务均等化带来人民群众获得感与满意度全面提升的治理效能。“价值—制度—效能”这一内在逻辑框架,相互支撑、相互嵌入、相互转化,构成了基本公共服务实现均等化“中国之治”的本土规律与特色路径。

二、新时代基本公共服务均等化发展的政策演进

党的十八大以来,在推动基本公共服务均等化与服务型政府建设、社会建设有机联系的基础上,注重“健全基本公共服务体系”,将基本公共服务均等化纳入国家治理领域,在推进国家治理体系和治理能力现代化框架下实现公共服务供给方式创新、体制改革、机制优化和能力提升,加快推进基本公共服务均等化的全面深化改革、均衡协同发展与高质量发展。

(一)以民生需求为价值导向推进基本公共服务均等化全面深化改革

从2012年至2015年这一时期,以“解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题”为价值追求,从改革方向、顶层规划、实践指向等方面层层递进,来推动基本公共服务均等化的全面深化改革。从改革方向来看,2012年,党的十八大报告首次提出“到2020年基本公共服务均等化总体实现”[26],加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,明确了全面深化改革的方向。从顶层规划来看,《国家基本公共服务体系“十二五”规划》作为国家首部基本公共服务规划落地,提出“基本公共服务是由政府主导提供的,与经济社会发展水平和阶段相适应,旨在保障全体公民生存和发展基本需求的公共服务”,“把基本公共服务制度作为公共产品向全民提供”[27],重点是建立健全符合国情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,提出基本公共服务的服务范围、服务对象、保障标准、支出责任和覆盖水平等内容,从而明确“基本公共服务均等化是指全体公民都能公平可及地获得大致均等的基本公共服务,其核心是机会均等,而不是简单的平均化和无差异化”。这标志着均等化从基本理念转化为具体可操作的政策措施,各地纷纷出台相应实施计划,细分具体项目与任务,明确相关落实责任单位,推动基本公共服务均等化扎实落地。

从实践指向来看,2013年党的十八届三中全会提出“推进社会领域制度创新,推进基本公共服务均等化”[28],要以民生为切入点,以公平可及、群众满意、优质均衡为目标,重点聚焦于基本公共服务的可及性、满意度与优质均衡。2015年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出要以保障和改善民生为切入点,增强基本公共服务供给的及时性、有效性、多样性和共享共建水平,以此推动基本公共服务均等化。“增加公共服务供给,从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手,提高公共服务共建能力和共享水平”,“健全城乡发展一体化体制机制,推进城乡要素平等交换、合理配置和基本公共服务均等化”[29],发挥基本公共服务均等在区域协调发展、城乡协调发展、贫困地区脱贫中的重要作用。

(二)以增加制度供给促进基本公共服务均衡协同发展

“十二五”时期,尽管初步建立起基本公共服务体系,但发展不平衡不充分问题仍未破题,因此2016年至2019年这一时期,基本公共服务均等化的核心指向是以制度供给要素促进均衡协同发展,注重国家层面基本公共服务清单制度、标准体系、财权事权分担制度、预算绩效管理与质量标准等健全与完善。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出,要健全国家基本公共服务制度,完善服务项目和基本标准,强化公共资源的投入保障,提高共建能力和共享水平;建立国家基本公共服务清单制度,创新公共服务提供方式,让人民群众享受高效便捷优质服务,实现全体人民迈入全面小康社会。2017年国家《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》根据“到2020年基本公共服务均等化总体实现”目标[30],将“十三五”基本公共服务建设任务聚焦于均等化与均衡化,按照公共性、普惠性、均等化目标进一步完善基本公共服务项目和基本标准,提高共建水平和共享能力。党的十九大进一步提出“履行好政府再分配调节职能,加快推进基本公共服务均等化”[31],到2035年基本公共服务均等化基本实现,助推全体人民迈向共同富裕。

随着均等化范围、重点任务与目标的明晰,如何进一步完善标准化体系、相应的财权事权分担方式与绩效管理成为均等化发展的重要议题。为此,2018年1月印发的《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》科学界定了中央与地方权责,确定基本公共服务领域共同财政事权范围,规范中央与地方支出责任的分担方式。十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》中强调要完善公共服务管理体制,“健全公共服务体系,推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化,推进城乡区域基本公共服务制度统一”[32]。针对公共服务领域出现的“重数量、轻质量”问题,2018年9月中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》指出,全面实施预算绩效管理是提升公共服务质量的重大举措。2018年12月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》中强调以标准化促进基本公共服务均等化、普惠化和便捷化。“力争到2025年,基本公共服务标准化理念融入政府治理,标准化手段得到普及应用,系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系全面建立;到2035年,基本公共服务均等化基本实现,现代化水平不断提升”[33]。十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》提出“健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面国家基本公共服务制度体系,满足人民多层次多样化需求,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民”[34],以制度建构、制度运转、制度创新推动基本公共服务实现均等化。

(三)以治理效能驱动基本公共服务均等化高质量发展

当前经济发展已由高速增长迈向高质量发展阶段,以治理效能推进基本公共服务均等化高质量发展更加迫切。2020年,我国GDP总量突破100万亿元人民币,人均GDP超过一万美元,进入中等偏上收入国家行列,居民恩格尔系数为28.2%,已在联合国设定的20%~30%富足标准内,这预示着我国正由小康迈向富裕阶段。但收入基尼系数为0.465,表明社会发展出现明显分化,贫富差距拉大[35]。这对推动基本公共服务均等化从数量均等向可及性和质量均等化发展提出新要求。十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“十四五”时期“基本公共服务均等化水平明显提高”,到2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小”[36],其核心是推进基本公共服务均等化的高质量发展。“十四五”规划《纲要》提出健全国家公共服务制度体系,加快补齐基本公共服务短板,着力增强非基本公共服务弱项,努力提升公共服务质量和水平。党的二十大报告在“增进民生福祉,提高人民生活品质”主题下,鲜明提出“健全基本公共服务体系,提高公共服务水平,增强均衡性和可及性,扎实推进共同富裕”。

以高质量发展理念为引领,《“十四五”公共服务规划》提出“健全完善公共服务体系,推动公共服务高质量发展,增强人民群众获得感、幸福感、安全感”[37]。在基本公共服务标准体系建设上,对义务教育、就业社保、医疗卫生、养老服务、住房保障等重点领域,提出采取针对性更强、覆盖面更广、作用更直接、效果更明显的举措,促进公共服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜,加快补齐短板弱项,缩小区域、城乡、人群之间差距。“十四五”时期人民群众公共服务需求呈现多样化多层次特点,紧紧围绕国家治理体系与治理能力现代化,统筹考虑基本公共服务、非基本公共服务、生活服务,使三者有机衔接又各有侧重,分类提出发展重点和政策举措。同年4月国家发改委等21个部门发布《国家基本公共服务标准(2021年版)》,以服务对象作为分类标准,规定了国家基本公共服务具体保障范围和质量要求,明确每五年动态调整高质量发展标准,扎实推动公共服务高质量发展。

综上所述,从《国家基本公共服务体系“十二五”规划》(2012年)到《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》及《“十三五”国家基本公共服务清单》(2017年),再到《“十四五”公共服务规划》及《国家基本公共服务标准(2021年版)》,相继明确了基本公共服务均等化的目标、范围、标准体系、质量要求和主要任务,并深入开展了一系列探索实践,以“价值—制度—效能”三维架构推动了均等化由全面深化改革与均衡协同发展,逐步迈向高质量发展阶段。

三、新时代基本公共服务均等化发展取得的重要成就与发展理路

新时代基本公共服务均等化在价值实现、制度体系完善、水平提升与效能彰显等方面取得了重大进展,探索形成了“价值—制度—效能”三个维度的整体性治理经验。

(一)新时代基本公共服务均等化发展取得的重要成就

1.基本公共服务均等化思想价值强化实化

基本公共服务均等化思想与“社会大同”“兼爱天下”“不患寡而患不均”的传统文化一脉相承,其价值取向不仅在于消除贫困、改善民生,让改革发展成果更多更公平惠及人民,还在于促进机会平等、缩小贫富差距、实现社会公平正义和共同富裕。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持“以人民为中心”理念,提出实现均等化的目标要求,从人民群众最直接最现实最迫切的利益出发,建立和完善基本公共服务制度,聚焦区域差距、城乡差距和群体差距,以就业、教育、社保、医疗、住房等具体公共服务为重点,将公共财政政策转向为全体人民提供均等化基本公共服务上,合理划定政府间事权与财政支出范围,不断把均等化思想具体化。

与此同时,基本公共服务均等化内涵不断丰富,与全面建成小康社会、实现共同富裕融为一体,推动城乡与区域基本公共服务一体化,缩小不同群体之间的相对差距,增进民生福祉。党的十八大以来,平均每年1000多万人口脱贫,提前十年实现了《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标;城乡、区域与不同群体居民收入持续缩小,特别是城乡居民收入比近十年持续下降,从2.99下降到2.56;到2020年,全国社保卡持卡人数13.35亿人,占全国人口的95%;全国城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人数9.98亿人,参保率达到90%;基本医疗保险人数13.6亿人,参保率达95%[38]。基本公共服务均等化程度不断提高,形成了世界上人口最多的中等收入群体[39]。

2.基本公共服务均等化制度体系日益完善

我国基本公共服务均等化的持续推进,很大程度上源于一系列合理有效的制度安排。除了自然地理因素外,导致地区之间、城乡之间、群体之间基本公共服务非均等化的主要根源在于制度设计不合理或体制设计缺位。“实现基本公共服务均等化,关键在于强化政府责任,加快制度创新,逐步建立起适合我国国情的公共服务体制”[40]。

基本公共服务体制机制与法制是均等化制度的核心内容,其中体制涉及战略规划、供给标准、供给权责分工与事权财权匹配等一系列制度安排;而机制则与需求收集、服务供给、服务评价的质量管理过程紧密相关,包括需求机制、供给机制与监督机制;法制则是保障体系有效运作的坚实基础,保障公民享有基本公共服务权利。从均等化发展历程可以看出,国家基本公共服务的三部规划、标准体系的指导意见、财政事权与支出责任的改革方案等陆续推行,不断完善基本公共服务体制;在运行机制方面,针对义务教育、养老保险、医疗救助等出台专门的政策文件,并在资金保障、供给方式创新、政府购买服务、质量管理行动方案等方面推出一系列制度性文件;在法制方面,除《教育法》外,2013年开始实施的《老年人保障法》拓展了均等化的法治效力,保障公民享有基本公共服务权利。

新时代基本公共服务均等化被纳入国家治理现代化发展议题,均等化运行机制与治理机制不断完善。构建现代财政机制、加大均等化财政支持力度、完善转移支付制度设计、动态监测公共服务投入资金使用成效,这一系列改革构成了均等化实现机制的核心。此外,优化均等化运行机制成为提升人民群众获得感的关键,包括动态调整范围与边界,适时关注均等化水平与人民群众获得感之间的变化,改善均等化治理水平。同时“建立基本公共服务均等化评价指标体系”被作为重要的改革举措。《关于推动高质量发展的意见》中明确提出“基本公共服务满意度指标”是衡量高质量发展的核心指标之一,均等化实现程度是“建立城乡区域协调发展指标”和“建立健全共享发展指标等分领域指标”的重要内容[41]。

3.基本公共服务均等化水平提升与效能彰显

通过数据分析基本公共服务均等化的实践进路,可以较为直观地呈现近二十年,特别是十八大以来基本公共服务均等化水平提升趋势。选取2000~2020年间我国31个省(自治区、直辖市)级行政区域的基本公共服务发展历时数据①,构建指标体系,运用熵权TOPSIS方法计算变异系数,以变异系数数值变化来对基本公共服务均等化变动情况进行定量分析②,结果发现:

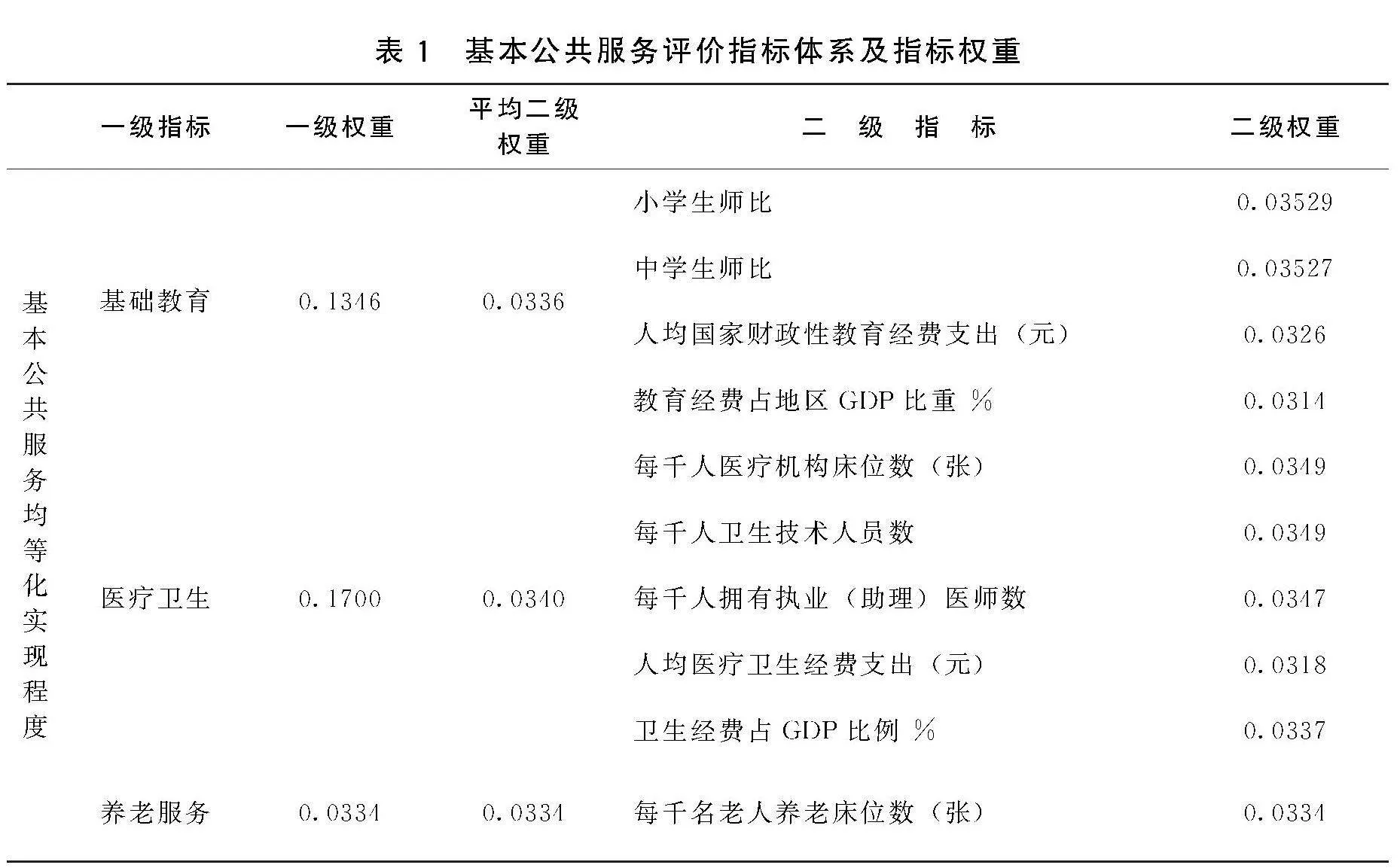

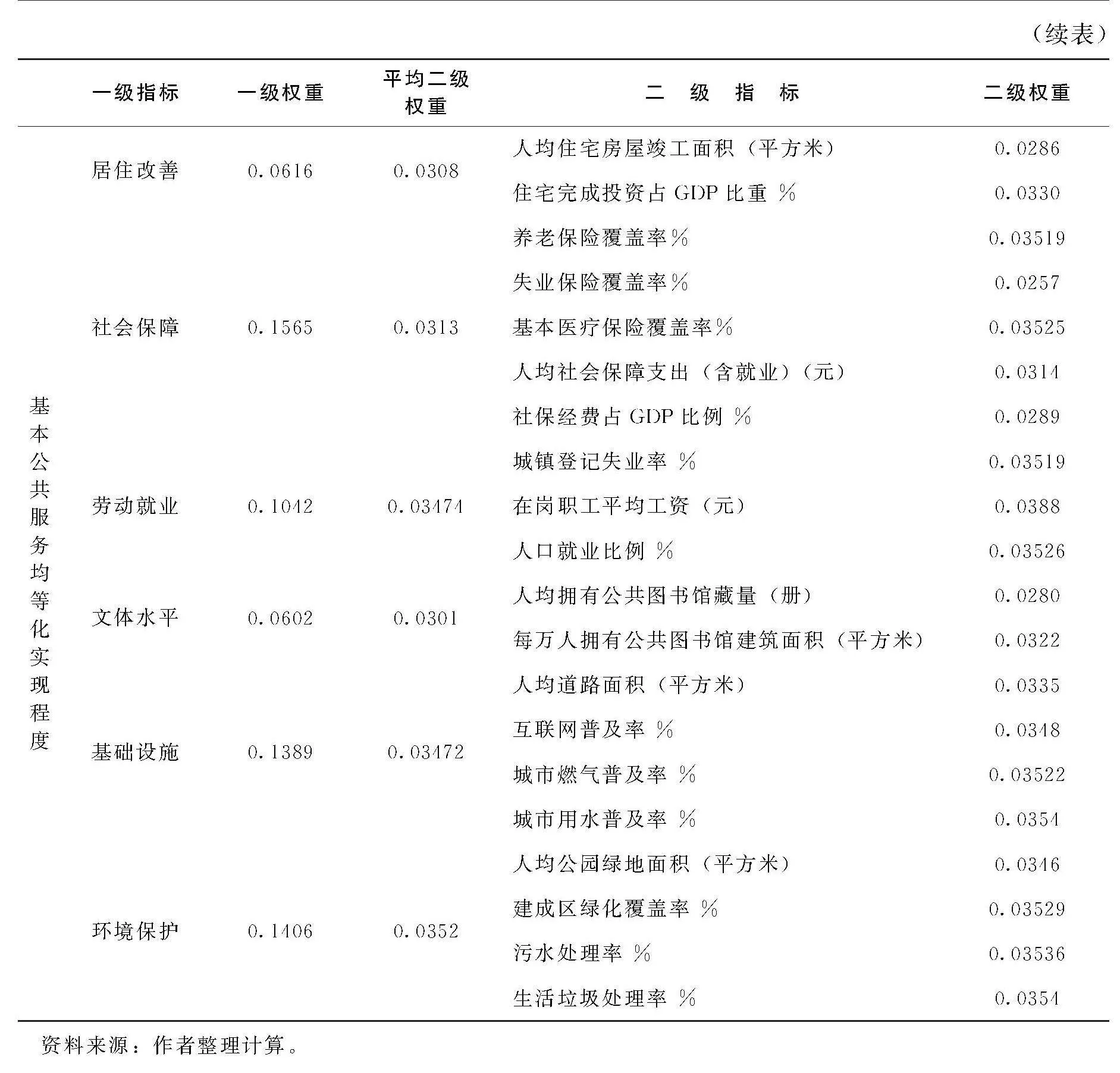

第一,基本公共服务省域间总体差距不断缩小。从指标体系的权重大小本身可以直接反映各项基本公共服务的差异情况,指标权重大则意味着该项服务水平差距显著,以此判断其均等化程度高低。如表1所示,指标体系包含基础教育、医疗卫生、养老服务、居住改善、社会保障、劳动就业、文体水平、基础设施、环境保护等九个一级指标,三十个二级指标。从一级指标的权重来看,养老服务、居住改善、文体水平和基础教育等方面均等化程度提升明显,相比较而言, 医疗卫生、社会保障、环境保护和基础设施等均等化发展略有滞后。

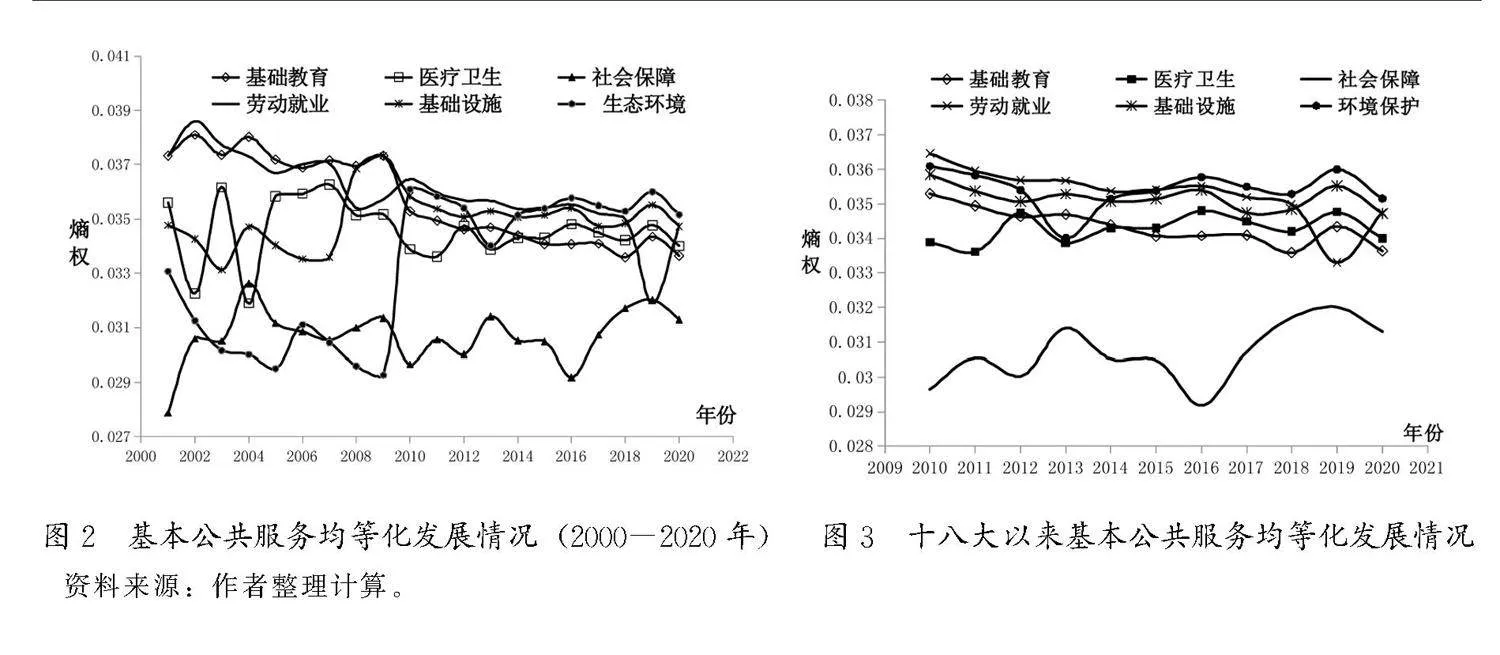

再以基础教育、医疗卫生、社会保障、劳动就业和基础设施等核心公共服务均等化的二十年发展态势为视角,如下图2所示,根据2000~2020年变化趋势,可以看出社会保障的均等化水平最高;而医疗卫生的均等化在2011年后提升明显;基础教育均等化水平提升最为明显,由2004年最高值降低到2020年最低值;劳动就业与基础设施的均等化水平总体较低,但也呈现逐步提升趋势。

第二,聚焦十八大以来基本公共服务均等化发展状况,如图3所示,社会保障的均等化水平最高,2016年之后略有波动,但总体上高于其他领域;基础教育、医疗卫生、劳动就业、基础设施和环境保护的均等化水平稳步提升,基础教育和劳动就业均等化水平提升最为显著,相比较而言医疗卫生和环境保护的均等化水平缓慢。社会保障作为基本公共服务均等化的核心,十八大以来随着覆盖范围扩大和待遇水平稳步提升[42],对均等化程度正向影响显著。可见,近二十年基本公共服务均等化程度不断提高,近十年均等化成就最为显著,这与党中央高度重视、基本公共服务均等化体制机制完善紧密相关。

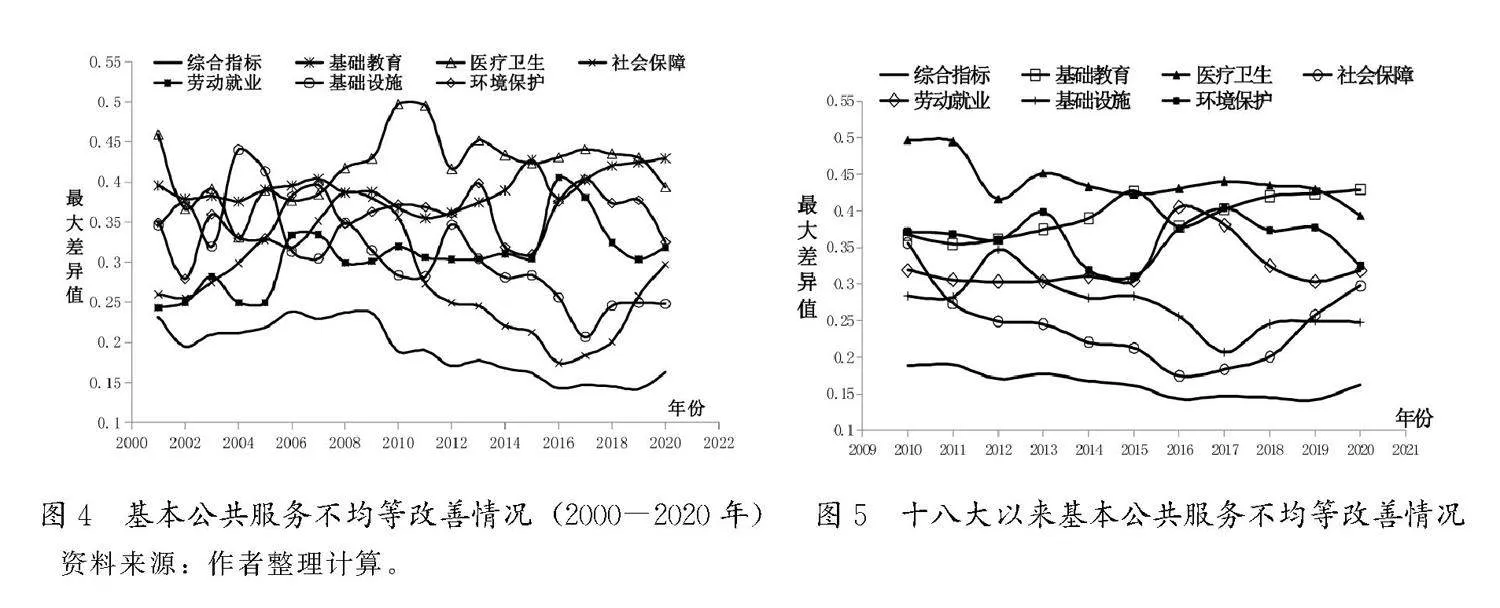

第三,基本公共服务的不均等化程度持续下降。通过各指标“最大差异值”的变化来分析不均衡程度,该值越大表明越不均衡。如图4所示,二十年间基本公共服务的“最大差异值”持续稳步下降,党的十八大以来下降最为明显。从各领域来看,社会保障和基础设施的不均衡程度改善显著,党的十八大以来达到历史低点区间;环境保护呈现振荡变化;医疗卫生与基础教育的不均衡水平依然较高,二十年间两项指标改善较为有限。进一步聚焦十八大以来的发展趋势,如图5所示,总体上2010~2019年基本公共服务均等化水平持续改善,与上文分析提出的2016~2020年处于均衡协同发展阶段相一致。近十年间,社会保障、基础设施和劳动就业的不均衡状况改善显著,接着依次是环境保护、基础教育和医疗卫生。

综上可见,基本公共服务均等化整体水平不断提升,党的十八大以来均等化发展程度最为显著,其中与人民群众最关心最直接最现实利益相关的社会保障、劳动就业、基础教育、医疗卫生和基础设施等均等化程度持续改善。新时代以习近平同志为核心的党中央不断顺应人民群众的愿望和期待,更加注重均衡性转移支付与均等化感知水平提升,构建普惠均衡的公共服务体系,提高服务质量,不断提升获得感和满意度,均等化的治理效能得以彰显。

(二)基本公共服务均等化的发展理路

习近平新时代中国特色社会主义思想对基本公共服务均等化事业具有奠基性价值与指导性作用[43]。基本公共服务实现均等化实质上是植根于现实国情,遵循中国特色社会主义制度蕴含的深层机理,并不断适应经济社会发展环境与国家战略转换,积极探寻人民中心价值意蕴、制度建构与效能提升的现代化发展之路。

1.坚持党的全面领导,系统规划全面推进基本公共服务均等化

坚持党的全面领导、总揽全局、协调各方的核心作用,并基于中国现实与发展水平制定阶段性发展规划,“从无到有、由有到优,从部分领域试点到全面推进,从注重服务数量到注重服务质量”[44],全面推进基本公共服务均等化。中国特色的基本公共服务是“建立在一定社会共识基础上,由政府主导提供的,与经济社会发展水平和阶段相适应,旨在保障全体公民生存和发展基本需求的公共服务”;中国特色的基本公共服务体系是“指由基本公共服务范围和标准、资源配置、管理运行、供给方式以及绩效评价所构成的系统性、整体性制度安排”;中国特色的基本公共服务均等化是“指全体公民都能公平可及地获得大致均等的基本公共服务,其核心是促进机会均等,重点是保障人民群众得到基本公共服务的机会,而不是简单的平均化”[45]。可见,基本公共服务均等化的本质内涵是党立足现实国情建设的一整套制度体系。“基本”与“大致均等”具有典型建构特征,服务内容和范围既受制于经济社会条件的影响,又兼具边界开放与适时演化的特性,其均等化呈现从总体实现到基本实现再到实现的阶段性发展,蕴含着中国独有的政策特色,彰显了人口规模巨大的中国式基本公共服务均等化发展的本土规律。

2.以人民为中心,建构基本公共服务均等化制度体系

我国推进基本公共服务均等化历程,是坚持以人民为中心的发展理念,不断解决人民群众最直接最现实最迫切的问题,回应人民群众期盼的历史过程。“人民”两字具有基础性、根本性的地位和作用。党的十八大以来,以人民群众所需所盼为导向推行基本公共清单制度,这既是国家推进治理体系与治理能力现代化建设的重要制度创新,也是基本公共服务全面深化改革的重要制度保障。

首先,以清单形式落实基本公共服务均等化。基本公共服务清单涵盖八个领域八十一项服务内容、指导标准、支出责任和牵头责任部门。清单是各级政府最应优先保障的内容,既利于政府履行基本公共服务职责,也利于引导群众福利预期,通过服务清单细化,提出基本公共服务的覆盖面、供给水平和质量标准,使民众实实在在获益,提升获得感。其次,以清单明确基本公共服务国家标准,对于发展落后区域,实质是提升当地发展指标,以此促进区域和城乡基本公共服务均等化。最后,探索法治保障路径,清单服务项目均源自相关领域的法律法规,形成了稳定的资金保障渠道。此外对服务对象、内容与标准、支出责任与主责单位等要件进行标准规范,以上都极大地促进基本公共服务制度化、法治化发展。

3.以权责统一的行政效能为基础,创新基本公共服务均等化运行机制

党的十八大以来,不断探索基本公共服务均等化的标准化、市场化、社会化与智能化机制,促使均等化制度体系的治理效能得以彰显。

一方面确立标准化机制。推行国家基本公共服务标准是实现均等化的基本路径,明确全体公民能够公平可及地享受何种水平的基本公共服务[46]。“以标准化手段优化资源配置、规范服务流程、提升服务质量、明确权责关系、创新治理方式,确保基本公共服务覆盖全面、兜住底线、均等享受,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”[47]。其一,建立基本公共服务质量标准体系,并将公共服务支出情况作为各地方高质量发展的重要衡量指标。《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》中提出构建涵盖国家、行业、地方和基层服务机构四个层面的标准体系,规定了幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶以及优军服务保障、文体服务保障等九个方面保障范围和质量要求,并进一步明确具体举措和重点任务。《国家基本公共服务标准(2021年版)》明确“已有国家统一标准的基本公共服务项目,各地区要按照不低于国家标准执行,而对于暂无国家统一标准的服务项目,各地区要按照国家有关要求和本地区实际情况明确相关标准,纳入本地区具体实施标准”。其二,合理划分财权事权与支出责任。分别出台基本公共服务领域、医疗卫生领域和教育改革领域的《中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》,明确政府兜底职能与央地支出责任划分,制定中央与地方共同财政事权的国家基础标准。其三,创新标准实施机制。通过标准信息公开共享,推行标准实施监测预警、水平动态有序调整和结果反馈等机制,以政府购买公共服务形式创新试点示范。这些做法既有利于保障和改善基本民生,也有利于均等化制度的集成化。

另一方面,以市场化、社会化与智能化建构中国特色多主体协同供给格局。党的十八大以来,更加注重引入市场化和社会化机制,推广政府和社会资本合作模式、引入社会组织与志愿服务,构建多主体协同供给格局。2012年民政部和财政部联合发布《关于政府购买社会工作服务的指导意见》,2013年国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》,有力推动了政府购买社会组织公共服务创新,吸纳更多主体参与供给,满足人民群众多元化公共服务需求。2014年的《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》,进一步鼓励和引导社会投资基础设施和公共服务项目,整合社会资源,增强供给能力,促进公民参与提升公共服务的供给质量和服务效果。

此外,依托新兴信息企业的技术优势,构建基本公共服务数据开发、储存、使用和共享信息网络平台,促进供给智能化与精准化,以此推动均等化。以2019年5月31日上线试运行的“国家政务服务平台”为例,以数据共享为支撑,一体化提供公共服务。利用新一代数字化技术优势,推动基本公共服务资源在更大范围内共享,实现不同地区居民实际享受的基本公共服务水平趋于大体一致[48]。

四、基本公共服务实现均等化的创新方向

面向高质量发展阶段,基本公共服务发展不平衡不充分的问题仍较突出,与人民群众的美好生活需求与期待尚有差距,推动公共服务高质量发展成为社会发展领域的新命题、新战略[49]。基于均等化的历史成就和中国实际,以“价值—制度—效能”为支撑,推动基本公共服务均等化迈向高质量发展、高效能治理与高品质民生,这既是适应社会主要矛盾发生根本性转变的必然要求,也是增进民生福祉,“让现代化建设成果更多公平惠及全体人民”[50]的重要途径。

(一)凝聚共识,以全体人民共同富裕的中国式现代化为价值取向

党的二十大报告进一步明确将“基本公共服务实现均等化”列为2035年远景目标之一。中国式现代化的特征之一是“全体人民共同富裕的现代化”,即“坚持以人民为中心的发展思想,自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入分配差距,促进社会公平正义,逐步实现全体人民共同富裕,坚决防止两极分化”[51]。“促进基本公共服务均等化”成为“扎实推动共同富裕”的六条路径之一[52]。

从“十四五”乃至更长时期来看,基本公共服务均等化的战略重点,仍要针对收入分配差距拉大趋势尚未根本扭转、相当规模的城乡相对贫困人口和低收入人口等现实问题,从全面建成小康社会到基本实现社会主义现代化,再到全面建成社会主义现代化强国的长远战略安排,夯实基本公共服务均等化的基础性地位。一是以扎实推动共同富裕为顶层驱动力。“富裕”与“共享”是战略布局的重点,十八大以来取得的基本公共服务均等化成就取决于全面改革与制度创新,而如何更科学、更好地“共享”是其助推器;二是以缩小基本公共服务的城乡、区域和群体三大差距为核心驱动力;三是以基本公共服务领域治理体系与治理能力现代化为行政驱动力,发挥法治引领和标准规范对推动基本公共服务均等化的重要作用[53]。

(二)植根本土,探索符合中国实际和特色的均等化高质量发展制度体系

习近720976e68804cac137862fc770970e79平总书记强调“高质量发展就是能够很好地满足人民日益增长的美好生活需要的发展”[54]。其本质内涵是以满足人民日益增长的美好生活需求为目标,实现高效率、公平性与可持续的发展[55]。对于均等化高质量发展的基本要求是提高公共服务的质量和标准,更高要求是发展方式转变与体制机制创新,形成与政治经济社会发展需要相适应、相配套,与高效、公平和可持续发展目标相契合的体制政策环境。一方面要统筹推进不同领域、不同层次、不同类型基本公共服务多元化需求,更好地满足人民群众多层次、多样性美好生活需要;另一方面是注重推动民生事业与社会事业系统集成协同高效,完善清单化与标准化动态调整机制,从而促使“服务供需更加匹配、资源配置更趋合理、供给主体更趋多元、服务内容更加丰富、供给竞争更加充分、服务方式更加便捷以及运行保障更加高效”[56]。

针对基本公共服务在城乡、区域与群体间的不平衡不充分等突出问题,推动均等化高质量发展:一是体现在制度建构上,要加快城乡基本公共服务制度一体化设计、一体化实施,推动城乡基本公共服务供给内容与服务标准的统一衔接[57],持续提升城乡基本公共服务均等化、优质化水平;二是体现在制度运转上,以均等化为目标,优化与农业转移人口市民化挂钩的转移支付制度,完善横向援助补偿机制,进一步加大对贫困地区、民族地区、边疆地区和特殊困难地区的财政投入,建立定向援助、对口支援、区域合作等长效机制,促进高质量协调发展;三是体现在制度创新上,建立农业转移人口流出流入协调机制,完善大规模流动人口在常住地享有便捷化、均等化的公共服务体制机制,创新实现基本公共服务常住人口全覆盖。

(三)共建共享,努力以人民为中心创造高品质民生的系统集成路径

任何社会变革,都离不开人民的参与,离不开人民的智慧和力量。基本公共服务均等化的高质量发展是一项复杂性系统工程,要坚持人民立场和人民主体地位,努力以人民为中心,从人民群众普遍关注、反映强烈,同时又在实践中反复出现的问题背后查找体制机制弊端,找准均等化发展的着力点和突破口,以回应“人民期盼更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活”[58]的美好向往。着力促进教育、就业、医疗、社保、住房等方面基本公共服务的共建共享集成化路径,让人民在不断共享改革发展成果中享有高品质民生。

一是聚焦基本公共服务差异化较大的领域,关注基本公共服务内部结构失衡问题,在强化投入的同时更加关注政策工具优化与改进,识别施策重点,补短板、强弱项,提质增效。劳动就业、医疗卫生和环境保护等方面是当前均等化相对薄弱环节,结合实际需求加大投入,探索将上述领域基本公共服务的达标程度纳入当地政府考核体系,精准推进均等化发展。二是针对基础教育领域仍存在一定的显著差异问题,应继续加大教育投入力度,以教育优先发展、促进教育公平和按需布局教育资源为出发点,办好人民满意的教育,驱动教育不断向优质均衡的高质量方向发展。三是对于均等化程度较高的社会保障和基础设施领域,面向老龄化程度不断加深,以及畅通国内大循环发展格局的需要,适时提高服务标准,更好地回应新变化新要求。

(四)创新实践,在解决重大现实问题中推进均等化的高效能治理

当前我国基本公共服务均等化水平稳步提高,质量和效能逐步彰显。面向人民美好生活向往与高品质服务需求,均等化面临着均衡可及供给与服务质量优化的双重考验。这既要保障兜底的基本公共服务实现全覆盖,使民生成果惠及每一个人,强化人民获得感,同时又要追求基本公共服务的品质化,兼顾人民对服务便捷可及、敏捷与个性化新需求,提升人民获得感、幸福感、安全感和满意度[59]。基本公共服务均等化并不意味着低质量的公共服务,在保证数量的同时,更应强调高质量;在供给普惠的同时,更应注重精细化;在实现供给标准化的同时,更要注重人性化和个性化,实现“人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”发展目标。

如何将均等化已有的制度优势转换为治理效能,成为高质量发展的重要实践命题。高效能治理作为均等化高质量发展的重要牵引力,有助于带动基本公共服务领域新一轮制度创新、机制变革与工具优化。以“精细化管理”“精准化治理”“全周期管理”“全面治理”为抓手,把涉及人民群众最关心最直接最现实的利益问题,包括社会保障、收入分配、医疗卫生、教育等方面的制度建设转化为治理效能。高效能治理的动力源于新一代信息技术的快速发展,大数据、物联网、5G、云计算、人工智能与区块链技术在公共服务领域广泛应用,比如政务服务“一网通办”应用已彰显高效、便捷、一体化公共服务的显著优势,大力提高了公共服务便利共享水平与均等化水平。尤其在应对新冠肺炎疫情方面,数字化信息技术的广泛应用能高效捕捉风险,研判公共服务体系是否足够敏捷、具备韧性,能否化解矛盾,从而进一步协整公共服务需求,协同供给便利化、智能化、人性化与共享性服务。“互联网+公共服务”的新技术赋能,有助于进一步提升公共服务需求的识别能力与测算水平[60],推动线上线下融合互动,支持高水平公共服务机构对接基层、边远和欠发达地区,为人民群众提供更加智能、更加便捷、更加优质的公共服务[61],以公共服务数字化改革为突破口,聚焦人民关切的实际问题,开启新一轮均等化全面深化改革的新征程。

注释:

①相关指标数据来自中国统计年鉴(2001-2021年)、各省(自治区、直辖市)统计年鉴数据(2001-2021年)、《中国卫生健康统计年鉴2001-2021年》。

②对于基本公共服务均等化水平评价的指标体系,定量分析的具体公式与应用方法部分内容,请参见张晓杰.快速城市化过程中基本公共服务均等化研究[M].上海三联书店,2013.12:49-153.

参考文献:

[1][59]姜晓萍,郭宁. 我国基本公共服务均等化的政策目标与演化规律——基于党的十八大以来中央政策的文本分析 [J].公共管理与政策评论,2020(6):33-42.

[2]袁威. 基本公共服务均等化的政策逻辑与深化:共同富裕角度 [J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报,2022 (4):56-63.

[3]项继权. 基本公共服务均等化:政策目标与制度保障 [J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2008(1):2-9.

[4]尚虎平. 保障与孵化公民基本生存与发展权利——我国基本公共服务均等化的历程、逻辑与未来 [J]. 政治学研究,2021(4):64-74.

[5]郭小聪,刘述良. 中国基本公共服务均等化:困境与出路 [J]. 中山大学学报(社会科学版),2010 (5):150-158.

[6]缪小林,高跃光. 城乡公共服务:从均等化到一体化——兼论落后地区如何破除经济赶超下的城乡“二元”困局 [J]. 财经研究,2016(7):75-86.

[7]刘磊,许志行. 基本公共服务“均等化”概念辨析 [J]. 上海行政学院学报,2016(4):55-62

[8]项继权,袁方成. 我国基本公共服务均等化的财政投入与需求分析 [J]. 公共行政评论,2008(3):89-123.

[9]楼继伟. 完善转移支付制度推进基本公共服务均等化 [J]. 中国财政,2016(3):6-8.

[10]刘尚希. 实现基本公共服务均等化的政策路径和方案选择 [J]. 经济研究参考,2006(60):12.

[11]安体富,任强. 公共服务均等化:理论、问题与对策 [J]. 财贸经济,2007(8):48-53.

[12]常修泽. 中国现阶段基本公共服务均等化研究 [J]. 中共天津市委党校学报,2007(2):66-71.

[13]贾康. 公共服务的均等化应积极推进,但不能急于求成 [J]. 审计与理财,2007(8):8-10.

[14]姜晓萍,康健. 实现程度:基本公共服务均等化评价的新视角与指标构建 [J]. 中国行政管理,2020(10):73-79.

[15]何华兵. 基本公共服务均等化满意度测评体系的建构与应用 [J]. 中国行政管理,2012(11):25-29.

[16]朱春奎,易雯. 公共服务合作生产研究进展与展望 [J]. 公共行政评论,2017(5):188-201.

[17]范柏乃,金洁. 公共服务供给对公共服务感知绩效的影响机理——政府形象的中介作用与公众参与的调节效应 [J]. 管理世界,2016(10):50-61.

[18][46]刘银喜,赵子昕,赵淼,等. 标准化、均等化、精细化:公共服务整体性模式及运行机理 [J]. 中国行政管理,2019(8):134-138.

[19]范逢春,谭淋丹. 城乡基本公共服务均等化制度绩效测量:基于分省面板数据的实证分析 [J].1GfBjatNrtorsH6yzLpAjl8fy2hWuwZqeHeoujHVqtE= 上海行政学院学报,2018(1):53-64.

[20]熊兴,余兴厚,王宇昕,等. 我国区域基本公共服务均等化水平测度与影响因素 [J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2018(3):108-116.

[21]缪小林,张蓉. 从分配迈向治理——均衡性转移支付与基本公共服务均等化感知 [J]. 管理世界,2022(2):129-149.

[22]康健. 基本公共服务制度体系显著优势及其转化为治理效能的实现路径 [J]. 东北大学学报(社会科学版),2021(3):55-61.

[23]陈振明,李德国. 以高效能治理引领公共服务高质量发展 [J]. 人民论坛,2020(29):61-63.

[24]缪小林,张蓉,于洋航,等. 基本公共服务均等化治理:从“缩小地区间财力差距”到“提升人民群众获得感”[J]. 中国行政管理,2020(2):67-71.

[25]姜晓萍,吴宝家. 人民至上:党的十八大以来我国完善基本公共服务的历程、成就与经验 [J]. 管理世界,2022(10):56-69.

[26]胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗 [J]. 求是,2012(22):3-25.

[27][45]国务院关于印发国家基本公共服务体系“十二五”规划的通知 [EB/OL]. 中国政府网,(2012-07-11)[2023-09-08]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2192402.htm.

[28]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 [N]. 人民日报,2013-11-16(1).

[29]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 [N]. 人民日报,2015-11-04(1).

[30]国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知 [EB/OL]. 中国政府网,(2017-03-01)[2023-09-08]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/01/content_5172013.htm.

[31]习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利 [EB/OL]. 中国政府网,(2017-10-27)[2023-09-08]. https://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm.

[32]中共中央关于深化党和国家机构改革的决定 [EB/OL]. 中国政府网,(2018-03-04)[2023-09-08].https://www.gov.cn/zhengce/2018-03/04/content_5270704.htm.

[33]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》[EB/OL]. 中国政府网,(2018-12-12)[2023-09-08]. https://www.gov.cn/zhengce/2018-12/12/content_5348159.htm.

[34]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定 [EB/OL]. 中国政府网,(2019-11-05)[2023-09-08].https://www.gov.cn/zhengce/202203/content_3635422.htm.

[35]肖巍. 推动共同富裕的实质性进展 [J]. 思想理论教育,2021(11):4-11.

[36]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 [EB/OL]. 中国政府网,(2020-11-03)[2023-09-08]. https://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm.

[37][55][58]“十四五”公共服务规划[EB/OL]. 中国政府网,(2021-12-28)[2023-09-08]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/10/content_5667482.htm.

[38]《国家人权行动计划(2016-2020年)》实施情况评估报告 [EB/OL]. 央视网,(2021-09-29)[2023-09-08]. https://news.cctv.com/2021/09/29/ARTI30WErQa5NLOWuLG5nkKI210929.shtml.

[39]孙晓莉,宋雄伟,雷强,等. 改革开放40年来我国基本公共服务发展研究 [J]. 理论探索,2018(5):5-14.

[40]中国(海南)改革发展研究院. 加快基本公共服务均等化的制度建设 [J]. 中国基本公共服务建设路线图,北京:世界知识出版社,2010:23.

[41]习近平主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议 [EB/OL]. 中国政府网,(2018-09-20)[2023-09-08]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/20/content_5324033.htm.

[42]刘晓梅,曹鸣远,李歆,等. 党的十八大以来我国社会保障事业的成就与经验 [J]. 管理世界,2022(7):37-48.

[43]尚虎平,石梦琪. 基本公共服务均等化事业的理论归依——习近平新时代中国特色社会主义思想对基本公共服务均等化的理论奠基探析 [J]. 理论探讨,2021(6):62-69.

[44]张启春,杨俊云. 基本公共服务均等化政策:演进历程和新发展阶段策略调整——基于公共价值理论的视角 [J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2021(3):47-56.

[47]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》 [EB/OL]. 中国政府网,(2018-12-12)[2023-09-08]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/12/content_5348159.htm.

[48]孙志燕,侯永志. 对我国区域不平衡发展的多视角观察和政策应对 [J]. 管理世界,2019(8):1-8.

[49]陈振明,李德国. 以高效能治理引领公共服务高质量发展 [J]. 人民论坛,2020(29):61-63.

[50]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗 [EB/OL]. 共产党员网,(2022-10-26)[2023-09-08]. http://cpc.people.com.cn/20th/index.html#bk-bgjd.

[51][52]习近平. 习近平谈治国理政:第4卷[M]. 北京:外文出版社,2022:123;145.

[53]李实,杨一心. 面向共同富裕的基本公共服务均等化:行动逻辑与路径选择 [J]. 中国工业经济,2022(2):27-41.

[54]2017年12月18日习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话 [EB/OL]. 共产党员网,(2017-12-20)[2023-09-08]. https://news.12371.cn/2017/12/20/ARTI1513767487382671.shtml.

[55]张军扩,侯永志,刘培林,等. 高质量发展的目标要求和战略路径 [J]. 管理世界,2019(7):1-7.

[56]高传胜. “十四五”时期推动公共服务高质量发展研究 [J]. 武汉科技大学学报(社会科学版),2021(5):529-538.

[57]党秀云. 加快推进公共服务高质量发展 [N]. 光明日报,2022-03-17.

[60]张晓杰,王桂新. 基本公共服务供给的有限性与有效性研究 [J]. 上海行政学院学报,2014(1):96-103.

[61]江山就是人民 人民就是江山——习近平总书记关于以人民为中心重要论述综述 [EB/OL]. 中国政府网,(2021-06-28)[2023-09-08]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/28/content_5621147.htm.

The Development Logic and Innovation Direction of

Achieving Equalization of Basic Public Services in the New Era:

Based on the Analytical Framework of Value-Institution-Effectiveness

Zhang Xiaojie / Wang Guixin / Li Anqi

Abstract: The equalization of basic public services is an important goal of Chinese-style modernization and development and national governance, and also highlights the local attributes of “China’s governance”. In-depth research on its value orientation, policy development, promotion logic and development trend will help to objectively grasp the effectiveness of the reforms and the real problems, and clarify the direction and focus of the deepening of the reforms.Based on the analytical framework of “value-system-efficacy”, this paper systematically elaborates on the policy evolution of the equalization of basic public services in the new era, from deepening the comprehensive reform of equalization oriented by the value of people’s livelihood needs to promoting balanced and synergistic development by increasing the supply of the system, and then moving towards governance effectiveness-driven reform. It will then move towards the stage of high-quality development of equalization driven by governance effectiveness. The equalization of basic public services has made important achievements in the realization of value, improvement of the institutional system,enhancement of the level and demonstration of effectiveness,forming the holistic governance experience and characteristics of value-institution-efficacy. Facing the requirements of high-quality development, the direction of innovation should focus on high-quality development, high-efficiency governance and high-quality people’s livelihood, and explore the modernized development path of equalization of basic public services with Chinese characteristics through consensus-building, rooting in the local community, sharing and innovation.

Keywords: Equalization of Basic Public Services; Development Logic; Innovation Direction

(责任编辑 矫海霞)